人教版必修四《拿来主义》教学课件(58张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版必修四《拿来主义》教学课件(58张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-24 10:21:30 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

《拿来主义》

鲁迅

伟大的文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才,鲁迅是笔名。1898年离家到南京学习,1902年留学日本,1909年回国,1918年5月发表《狂人日记》,奠定了新文学运动的基础。

(1881~1936)

主要作品有:

小说集:《呐喊》、《彷徨》

历史小说集:《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:

《且介亭杂文》

、《南腔北调集》、《坟》、《热风》等十五部

鲁迅最杰出的是杂文创作。其杂文“象投枪,象匕(bǐ

)首,直刺向黑暗势力”。

留学日本时的鲁迅

1925年5月时的鲁迅

背

景

介

绍

当时上海《文学》月刊正在讨论如何对待“文学遗产”问题,在讨论中存在着“全盘肯定”和“全盘否定”两种错误倾向。鲁迅感到,由于帝国主义的侵略和反动政府的媚外,造成了民族文化的严重危机。针对这些情况,鲁迅写了两篇文章。一篇是《论“旧形式的采用”》,阐明正确对待古代文化遗产的态度;一篇是《拿来主义》,着重阐明了如何正确对待外国文化的问题。(题旨)

这是鲁迅先生于二十世纪三十年代所写的一篇关于继承文化遗产问题的杂文。当时国民党反动派文化围剿,各种错误思潮也随之泛滥,一些封建遗老遗少叫嚷复古主义,卖国求荣的“全盘西化”论甚嚣尘上,左翼文艺队伍中对要不要继承文化遗产的问题也思想混乱,颇多分歧。

面对如此背景,鲁迅先生写下了这篇杂文,阐明了马克思主义关于批判地继承文化遗产的原理和方法,旗帜鲜明地提倡“拿来主义”,反对“闭关主义”和“送去主义”,主张从文化遗产中吸取精华、剔除糟粕。这与毛泽东同志后来提倡的“古为今用、洋为中用”的精神是完全一致的。

背

景

介

绍

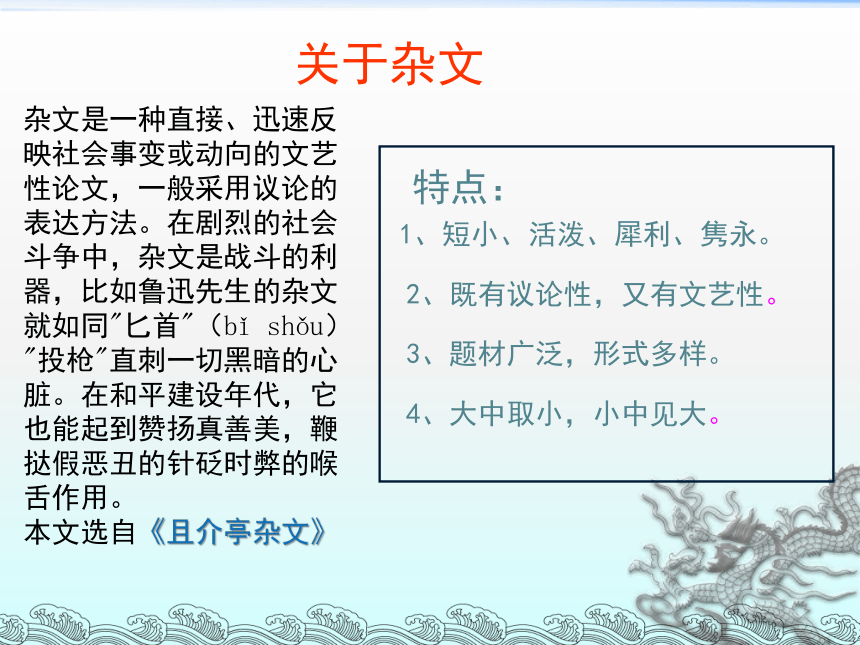

杂文是一种直接、迅速反映社会事变或动向的文艺性论文,一般采用议论的表达方法。在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器,比如鲁迅先生的杂文就如同"匕首"(bǐ

shǒu)"投枪"直刺一切黑暗的心脏。在和平建设年代,它也能起到赞扬真善美,鞭挞假恶丑的针砭时弊的喉舌作用。

本文选自《且介亭杂文》

关于杂文

1、短小、活泼、犀利、隽永。

2、既有议论性,又有文艺性。

3、题材广泛,形式多样。

4、大中取小,小中见大。

特点:

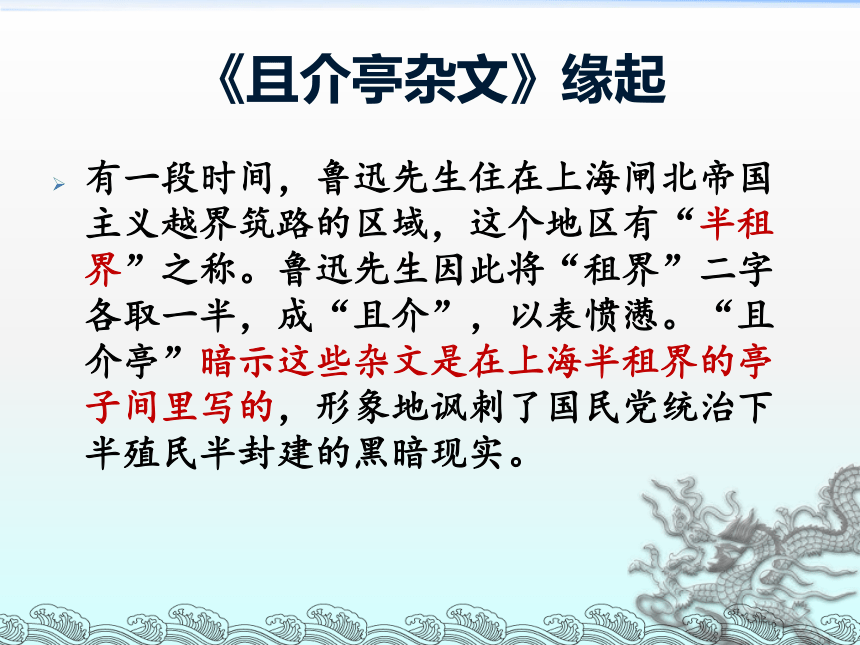

《且介亭杂文》缘起

有一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路的区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤懑。“且介亭”暗示这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了国民党统治下半殖民半封建的黑暗现实。

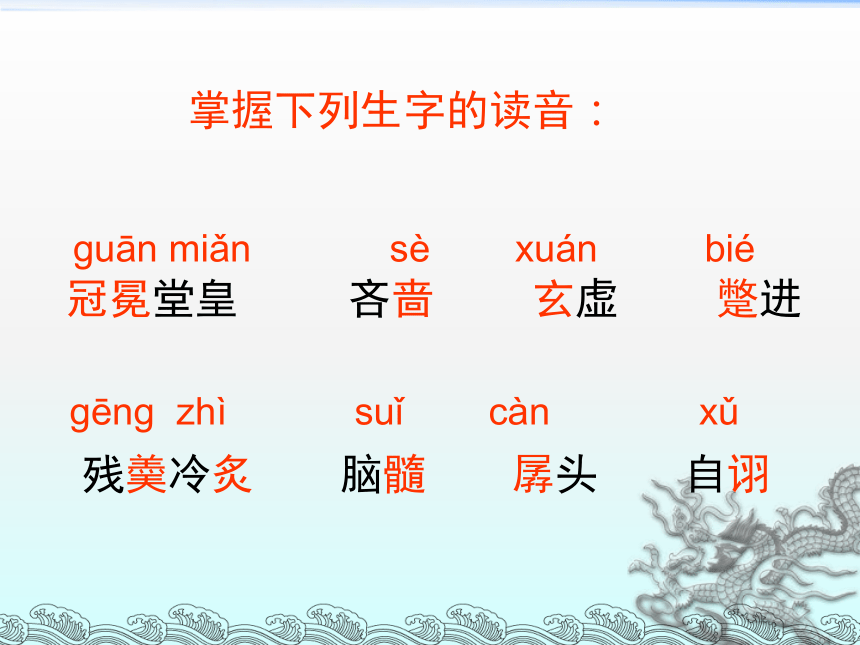

掌握下列生字的读音:

冠冕堂皇

吝啬

玄虚

蹩进

残羮冷炙 脑髓 孱头 自诩

guān

miǎn

sè

xuán

bié

gēng

zhì

suǐ

càn

xǔ

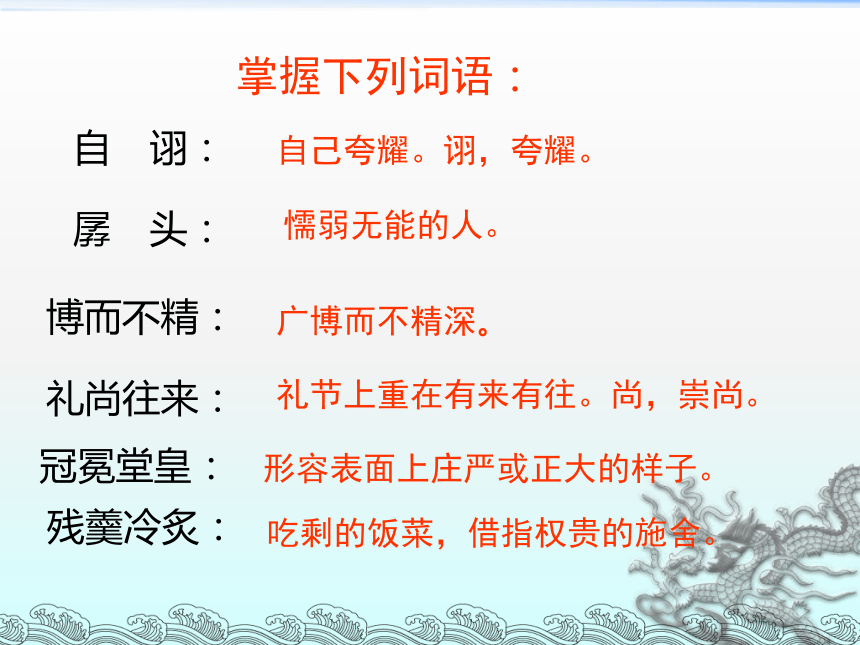

掌握下列词语:

博而不精:

自 诩:

礼尚往来:

冠冕堂皇:

孱 头:

残羹冷炙:

自己夸耀。诩,夸耀。

懦弱无能的人。

广博而不精深。

礼节上重在有来有往。尚,崇尚。

形容表面上庄严或正大的样子。

吃剩的饭菜,借指权贵的施舍。

第一部分(第1-4段):揭露批判“送去主义”的实质及其严重后果。

第1、2段是揭露批判国民党政府在文化上奉行“送去主义”的媚外求荣和欺世惑众的可耻行为。

第3、4段是揭露“送去主义”的实质和危害。

第二部分(第5-9段):阐明“拿来主义的基本观点,批判在对待文化遗产问题上的错误倾向。

第5段正面提出“拿来主义”的主张。

第6段揭示“送来主义”的危害和实行“拿来主义”的必要。

第7段揭示“拿来主义”的含义就是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”。

第8段批判对待文化遗产的三种错误态度。

第9段从正面具体而形象地阐明“拿来主义”的原则和方法。

第三部分(第10段):总结全文,指出实行“拿来主义”的人应具有的胆识和品质,以及“拿来主义”对于创造民族新文化的重要意义

就全文来看,本文中作者提到了几个“主义”?作者对此的态度分别是什么??

①闭关主义

②送去主义

③送来主义

④拿来主义

——落后挨(ái)打

——实质:媚外、投降

危害:亡国、贻害子孙

——“送来”糟粕,荼毒不浅

——”我们要运用脑髓,放出眼光,自己拿来“

分析“闭关主义”?的实质、做法和后果

实质——明清以来奉行的闭关自守的政策

做法——自己不去,别人也不许来

后果——大门被枪炮打破(鸦片战争)

作者的态度

:否定了闭关主义。?

分析“送去主义”的实质、做法和后果

实质——国民政府的卖国政策

做法——只是送出去

后果——亡国灭种,祸延子孙

作者的态度:否定送去主义

“到现在,成了什么都是‘送去主义’了”,作者这样说有依据吗?

依据:“先是送一批古董到巴黎去展览”;“还有几位‘大师’们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去”;“听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进‘象征主义’”。??

语言犀利、幽默,讽刺强烈:

“捧”刻画恭敬的媚态,

???

“几张”“挂”显得相当贫乏,却一路张扬,见得多么寒伧(hán

chen)可怜,可鄙可笑。

作者是怎样否定“送去主义”的?用了什么论证方法?有什么作用?

?

运用了类比论证的方法

尼采????????????????????????????

中国

??

?

自诩是太阳???????????????

自诩地大物博

???

????光热无穷???????????

??

煤矿丰富

???

???只是给予,不想取得????只送去,不拿来

???

???他发疯而死???????????

?

亡国灭种

通过与尼采的类比,作者指出“送去主义”的危害——“当佳节大典之际”,我们的子孙“拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏”,也就是必沦为乞丐

类比论证

类比论证是一种通过已知事物(或事例)与跟它有某些相同特点的事物(或事例)进行比较类推从而证明论点的论证方法,可见其仍然是一种间接论证方法。

其中,“相同特点”是这种论证方法能够成立的前提,没有它,就无法进行类推;

“比较类推”是这种论证方法的根本标志,没有这个推理过程,就达不到证明论点的目的;

“已知事物”是这种论证方法的一个重要条件,它是为所要论述的主体事物服务的客体事物,没有这个条件,就不能达到论证效果

类比论证

Eg:《孟子》:

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,我所欲也,义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

《邹忌讽齐王纳谏》中,作者把邹忌受到不切实际的赞美即受蒙蔽的这一性质类推到了齐王的身上,生动地证明了"王之蔽甚矣"这一论点。

对比论证

对比论证,是正反对比论证的简称,也称比较法,是把两种事物加以对照、比较后

,推导出它们之间的差异点,使结论映衬而出的论证方法。

Eg:“每个人都有自己的生活方式,各有千秋,各具特色,不可强求统一,但这形形色色的生活方式确有高下优劣之分。醉生梦死,花天酒地,是生活方式,忘我工作,无私奉献,也是生活方式;无所事事,浑浑噩噩,是生活方式,自强不息,锐意进取,也是生活方式;未老先衰,坐吃山空,是生活方式,老而弥坚,与时俱进,也是生活方式。无疑,李政道的"生活方式",是积极的,高尚的,令人敬佩的,也是值得效仿的。”

--《李政道的"生活方式"》

此段运用了对比论证,突出了"李政道的生活方式,是积极的,高尚的,令人敬佩的,也是值得效仿的。"

分析“送来主义”

实质——帝国主义向中国倾销剩余物资进行文化经济侵略的政策

做法——英国鸦片,德国废枪炮,法国香粉,美国电影,日本小东西

后果——大受其害,对外国文化的一概排斥

问:这种“送来”的本质是什么呢?

倾销商品(经济侵略)和文化侵略。?

“拿来主义”的观点是在哪一段提出来的,是从哪一段开始阐述的?

第7自然段:

所以我们要运用脑髓、放出眼光,自己来拿!

1-6自然段:因为……

实行“拿来主义”的原因

因为

第一层:只是送去,有往而无来

(有悖于交往原则)

第二层:只是送去,必沦为乞丐

(要正视历史逻辑)

第三层:听凭“送来“,大受祸害

(应重视现实教训)

所以

——因果论证

“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”

1-7段的论证方法

为什么要实行拿来主义

闭关主义(排外)

送去主义(媚外)

拿来主义

破

先破后立

有破有立,破立结合

送来主义(被侵略)

闭关主义

送去主义

拿来主义

排外

媚外

误国

卖国

因为

所以

只能拿来主义

因果论证

小结:论证思路

破

立

送来主义

被侵略

受害

本文的标题是“拿来主义”,文章论述的重点是“拿来主义”,为什么要从“闭关主义”和“送去主义”说起?

这样写有两个作用。首先,不谈“拿来主义”,却大谈“闭关主义”表面上是绕了弯子,实际上是“先破后立”,把“闭关主义”和“送去主义”作为“拿来主义”的铺垫,“拿来主义”的提出就顺理成章了。

二是,“闭关主义”和“送去主义”作为“拿来主义”的对立物出现,与“拿来主义”形成鲜明对比,把“拿来主义”衬托得更加突出。

思考?

“大宅子”实指什么?对待文化遗产,文章一共列举了几种态度?文中是怎样说理的?

文化遗产

形象的比喻论证:继承“大宅子”即继承“文化遗产”

不敢进门

放火烧光

接受一切

大宅子

对待外来文化的错误态度

种类

表现

实质

孱头

怕被染污徘徊不敢走进门

害怕继承拒绝借鉴,逃避主义

昏蛋

勃然大怒放一把火烧光

盲目排斥,虚无主义,左派幼稚病患者

废物

欣欣然蹩进卧室大吸鸦片

崇洋媚外全盘西化,投降主义

“拿来主义”者是怎样“挑选”文化遗产的?文中是怎样说理的?

姨

太

太

喻文化精华

喻精华糟粕

并存的文化

喻文化糟粕

喻腐朽淫糜

的封建文化

一言以敝之,“拿来主义”者对待文化遗产是:

比喻论证:

吸取精华,

剔除糟粕!

形象、具体、浅显生动。

鱼

翅

鸦

片

烟枪烟灯

思考?

拿来主义

(取其精华,去其糟粕)

孱头

昏蛋

废物

新人

使用

存放

毁灭

(消极逃避)

(完全否定)

(全盘接受)

占有

挑选

创新

鱼翅

鸦片

烟枪和烟灯

反对三种态度(破)

提出三种方式(立)

拿来主义观点

比喻论证不可避免地要使用比喻修辞,因而可以从比喻修辞的角度加以区分。

比喻,首先要建立在不同类事物之间,其次二者之间要

具有相似性。比喻论证亦完全符合这两个特点。

对于论证如何对待文化遗产的问题,作者在论证过程中,将文化遗产比作“大宅子”,将文化遗产的成分分别比做“鱼翅”、“鸦片”、“烟枪烟灯”、“姨太太”,将时人对待文化遗产的错误态度比作“昏蛋”、“孱头”、“废物”,形象地批判了对待文化遗产的错误态度,以达到先破后立的效果。

比喻论证,也叫喻证法,是指用具体生动的事物来

形象地证明抽象道理的论证方法,其本质是化虚为实。

Eg:孩子不是裸机,父母想格式化就格式化,想装什

么就装什么。孩子不仅有自己的操作系统,还能创

造和衍生出自己的应用程序。父母要做的是给予孩

子全然的接纳和支持,尊重孩子的天赋秉性、个性

特质,相信每个生命都有内在自我成长的动力、能

力和秩序。好的教育是唤醒、影响和熏陶,而不是

控制、灌输和塑造。

二、比喻论证和比喻修辞的区别:

1、比喻修辞的目的是使描叙生动、形象、逼真。

2、比喻论证的目的是使抽象的道理显得通俗易懂,

避开空洞、生硬、无聊的说教,使读者更容易接受。

三、比喻论证和举例论证的区别:

1、举例论证所举例子是真实、客观存在的。

2、比喻论证所举例子是虚构、想象出来的

四、比喻论证的两种常见应用形式。

1、排比式比喻,一句一个比喻,连用三句,然后引出

观点,展开论述。

Eg:即使自己是一枝娇艳美丽的牡丹

,

也应明白

,

一枝

独放不是春天

,

春天应是万紫千红的世界。即使自己是

一颗傲然挺立的孤松

,

也应明白

,

一株独秀不算英雄

,

成行成排的树木才是遮风挡沙的坚固长城。即使自己是

一支整装待发的帆船

,

也应明白

,

一船独行不算风景

,

千帆竞发才能显示大海的壮阔。

(2005江苏高考满分作文《暗夜的绝响》,为了论证“

有双赢才能共辉煌”运用了排比式比喻)

2、段落式比喻:提出观点、建立比喻、分析比喻、

总结比喻、重申观点。(参见《拿来主义》)

(1)、所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

(提出观点)

(2)、譬如罢,我们之中的一个穷青年,因为祖上的阴功

(姑且让我这么说说罢),得了一所大宅子,且不问他是骗

来的,抢来的,或合法继承的,或是做了女婿换来的。

(建立比喻)

用“大宅子”比喻文化遗产

(3)、那么,怎么办呢?我想,首先是不管三七二十一,“拿来”!但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。“拿来主义”者是全不这样的。

他占有,挑选。看见鱼翅,并不就抛在路上以显其“平民化”,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾;看见鸦片,也不当众摔在毛厕里,以见其彻底革命,只送到药房里去,以供治病之用,却不弄“出售存膏,售完即止”的玄虚。只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度,波斯,阿拉伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹,倘使背着周游世界,一定会有人看,但我想,除了送一点进博物馆之外,其余的是大可以毁掉的了。还有一群姨太太,也大以请她们各自走散为是,要不然,“拿来主义”怕未免有些危机。(分析比喻)

(4)、总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。(总结比喻)

(5)、没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。(重申观点)

①送古董

②送古画、新画

③送梅兰芳(人)

“拿来主义”的具体内容包括哪些方面?

在本文中,作者把批判继承文化遗产这个重大问题,精当地概括为“拿来主义”。

①“占有”,即“不管三七二十一,拿来!”作者批判了那种在旧的遗产面前吓破了胆无所措手足的“孱头”,也批判了那种为自己的“左”而故意毁坏遗产的“昏蛋”,为正确地批判继承文化遗产扫除障碍。

②“挑选”,即“运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”作者认为,文化遗产可分为三种:有益无害(即“鱼翅”)的要“拿来”,而且“使用”;既有毒素又有用处的(即“鸦片”),要吸取、使用它有用的方面,清除它有害的方面;人民根本不需要的(即“烟枪”“烟灯”和“姨太太”)原则上加以“毁灭”(只留少许送博物馆)。总之根据人民的利益,“或使用,或存放,或毁灭”。对于那种“接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片”的“废物”,即那种“全盘继承”论者,作者投以蔑视和厌恶。

③创新,即“主人是新主人,宅子也就会成为新宅子”。“占有”、“挑选”,是为了推陈出新创造出新文艺。要推陈出新,就必须勇于批判继承。作者说:“没有拿来,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺”。

1举例论证(1)

2比喻论证(8、9)

——用有相似点的事物打比方

3类比论证(3)

——用同类事物相比较

4因果论证(1-7)

——分析事物因果

本文的论证艺术:

文章写作特点:

①有破有立,破立结合,以立为主。

②广用比喻,生动形象。

③嬉笑怒骂,犀利幽默。

本文的语言艺术

讽刺辛辣,妙趣横生

诙谐中见讥讽,憎恶溢于言表

反语:

“活人替代了古董,我敢说,也可以算得显示一点进步了。”

“能够只是送去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。”

讽刺:

几位“大师”,“捧着几张古画和新画,在欧洲一路地挂过去,”叫做“发扬国光”

语言揣摩

分析下列语句,体会本文的语言特色。

1、活人代替了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

2、还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲一路的挂

过去,叫做“发扬国光”。

3、一者见得丰富,二者见得大度。

4、尼采究竟不是太阳,他发了疯。

“进步”实为倒退——反语

一

“捧”一“挂”,既写出了他们的媚外求荣的丑态,又写出了他们的寒伧。

讽刺了某些不切实际的幻想和可笑的自诩。

与送去主义类比,进行揶揄与嘲讽

尼克松《1999不战而胜》

“当有一天,中国的年轻人已经不再相信他们老祖宗的教导和他们的传统文化,我们美国人就不战而胜了。”

17年全美共有109所孔子学院和348所孔子课堂,约40万人在学习汉语

特朗普总统的女儿伊万卡不仅寻找中文保姆教授子女学习中文,还送阿拉贝拉和约瑟夫到纽约曼哈顿上东区的一所私立语言学校专门学习中文,并会与校方保持密切沟通

美国现代最杰出的军事理论家约翰·柯林斯说:“孙子是古代第一个形成战略思想的伟大人物”

从20世纪70年代末,西点军校就将《孙子兵法》列为教学参考书。

美国弗兰克斯上将,以闪电般的作战短期间攻陷巴格达而声名大噪,这位军事将领的座右铭就是“知彼知己,百战不殆”。他曾用这样的话来形容《孙子兵法》在现代的意义:“孙武,这位中国古代军事思想家的幽灵,似乎徘徊在伊拉克沙漠上向前推进的每架战争机器的旁边。”

18年8月26日新闻:一位美国退役军人发帖吐槽这本被老外称为“军事圣经”的神作,却意外遭到了外国网友的嘲讽围攻。

《孙子兵法》的美国热

这位名叫约恩的军人说:“记得大学毕业后我找的第一份

工作,我那干了一辈子销售的经理一上来就跟我扯什么

《孙子兵法》。我第一次读这本书,还是在海军陆战队

当下士的时候,我觉得有点荒唐。”

在评论下方,一名英国网友毫不留情的说:这本书是一

个军队高级指挥官的心理学,是高级指挥系的必修课,

是写给将军看的,不是普通下士可以了解的!

还有一位美国网友说,自己的父亲收藏了六本《孙子兵法》,里面的话永远不会过时!

在美国人意识到《孙子兵法》的厉害时,日本、法国人

和德国人就已经把它视为“天才之作”了。

日本松下电器创始人松下幸之助曾说:“《孙子兵法》

是天下第一神灵,我们必须顶礼膜拜,认真背诵,灵活运用,

公司才能发达。”

德国的威廉二世皇帝在一次大战失败后,经人推荐读

了孙子兵法。

他对《火攻篇〉中的“主不可因怒而兴师,将不可

以愠而致战”这一段感慨万分,叹息“可惜20年前没有

看到这本书!”

在滑铁卢一战败北后,拿破仑看到此书无不饮恨道:

“倘若我早日见到这部兵法,我是不会失败的。”

1953年联合国教科文组织确认的世界十大文化名人依次

是:孔子、柏拉图、亚里士多德、哥白尼、牛顿、达尔文、培根、

阿奎那、伏尔、牛顿、

达尔文、培根、阿奎那、伏尔泰、康德。

瑞典物理学家汉内斯.阿尔文博士(一九七0年物理学奖获得

者),在其等离子物理学研究领域中的辉煌生涯将近结束时,得

出了如下的结论:人类要生存下去,就必须回到二十五个世纪以

前,去汲取孔子的智慧。:“人类要在21世纪生存下去,就要从

2500年前孔子那里去汲取智慧。”

19年俄罗斯将汉语纳入高考

不仅仅俄罗斯开始可汉语课程,并且还有进行统一的考试,就连爱尔兰大学考试的外语科目中,也出现了汉文这个选项,有消息称,从2022年开始,爱尔兰的高考科目中也会包含汉语考试;

你如何看待当下“洋节当道VS春节无味”的现象?

你如何看待当下“洋电影、洋快餐”大行其道的现象?

你如何看待国宝熊猫被拍成美国电影,反输出中国大发其财的现象?

文化输出VS文化入侵

文化输出是指一个国家为了达到某种目的,主动而有意识地将其

传统的价值观传播或强加给其他国家的过程。(政治、经济、军

事、文化、宗教、意识形态、文化观念、生活习惯登

文化入侵,即为一个国家或民族对它国或另一民族通过文化改造和思想改造而达到的征服行为。

首先,要注意保护我国传统文化。

其次,要对外来文化要保持清醒的认识,"去其糟粕,取其精华"。

再者,要借助各种手段实现文化推广,进而更好地弘扬我国传统文化。

最后,我们现在的教育都存在着一个通病,就是比较忽略传统文化

的授课,这也导致了中西文化的不平衡。例如开设一些四书五经、

诗词歌赋、孔子学堂、国画、象棋等等的传统文化课程,让学生从

小受到渲染,了解中国传统文化的精髓。

《拿来主义》

鲁迅

伟大的文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才,鲁迅是笔名。1898年离家到南京学习,1902年留学日本,1909年回国,1918年5月发表《狂人日记》,奠定了新文学运动的基础。

(1881~1936)

主要作品有:

小说集:《呐喊》、《彷徨》

历史小说集:《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:

《且介亭杂文》

、《南腔北调集》、《坟》、《热风》等十五部

鲁迅最杰出的是杂文创作。其杂文“象投枪,象匕(bǐ

)首,直刺向黑暗势力”。

留学日本时的鲁迅

1925年5月时的鲁迅

背

景

介

绍

当时上海《文学》月刊正在讨论如何对待“文学遗产”问题,在讨论中存在着“全盘肯定”和“全盘否定”两种错误倾向。鲁迅感到,由于帝国主义的侵略和反动政府的媚外,造成了民族文化的严重危机。针对这些情况,鲁迅写了两篇文章。一篇是《论“旧形式的采用”》,阐明正确对待古代文化遗产的态度;一篇是《拿来主义》,着重阐明了如何正确对待外国文化的问题。(题旨)

这是鲁迅先生于二十世纪三十年代所写的一篇关于继承文化遗产问题的杂文。当时国民党反动派文化围剿,各种错误思潮也随之泛滥,一些封建遗老遗少叫嚷复古主义,卖国求荣的“全盘西化”论甚嚣尘上,左翼文艺队伍中对要不要继承文化遗产的问题也思想混乱,颇多分歧。

面对如此背景,鲁迅先生写下了这篇杂文,阐明了马克思主义关于批判地继承文化遗产的原理和方法,旗帜鲜明地提倡“拿来主义”,反对“闭关主义”和“送去主义”,主张从文化遗产中吸取精华、剔除糟粕。这与毛泽东同志后来提倡的“古为今用、洋为中用”的精神是完全一致的。

背

景

介

绍

杂文是一种直接、迅速反映社会事变或动向的文艺性论文,一般采用议论的表达方法。在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器,比如鲁迅先生的杂文就如同"匕首"(bǐ

shǒu)"投枪"直刺一切黑暗的心脏。在和平建设年代,它也能起到赞扬真善美,鞭挞假恶丑的针砭时弊的喉舌作用。

本文选自《且介亭杂文》

关于杂文

1、短小、活泼、犀利、隽永。

2、既有议论性,又有文艺性。

3、题材广泛,形式多样。

4、大中取小,小中见大。

特点:

《且介亭杂文》缘起

有一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路的区域,这个地区有“半租界”之称。鲁迅先生因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤懑。“且介亭”暗示这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了国民党统治下半殖民半封建的黑暗现实。

掌握下列生字的读音:

冠冕堂皇

吝啬

玄虚

蹩进

残羮冷炙 脑髓 孱头 自诩

guān

miǎn

sè

xuán

bié

gēng

zhì

suǐ

càn

xǔ

掌握下列词语:

博而不精:

自 诩:

礼尚往来:

冠冕堂皇:

孱 头:

残羹冷炙:

自己夸耀。诩,夸耀。

懦弱无能的人。

广博而不精深。

礼节上重在有来有往。尚,崇尚。

形容表面上庄严或正大的样子。

吃剩的饭菜,借指权贵的施舍。

第一部分(第1-4段):揭露批判“送去主义”的实质及其严重后果。

第1、2段是揭露批判国民党政府在文化上奉行“送去主义”的媚外求荣和欺世惑众的可耻行为。

第3、4段是揭露“送去主义”的实质和危害。

第二部分(第5-9段):阐明“拿来主义的基本观点,批判在对待文化遗产问题上的错误倾向。

第5段正面提出“拿来主义”的主张。

第6段揭示“送来主义”的危害和实行“拿来主义”的必要。

第7段揭示“拿来主义”的含义就是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”。

第8段批判对待文化遗产的三种错误态度。

第9段从正面具体而形象地阐明“拿来主义”的原则和方法。

第三部分(第10段):总结全文,指出实行“拿来主义”的人应具有的胆识和品质,以及“拿来主义”对于创造民族新文化的重要意义

就全文来看,本文中作者提到了几个“主义”?作者对此的态度分别是什么??

①闭关主义

②送去主义

③送来主义

④拿来主义

——落后挨(ái)打

——实质:媚外、投降

危害:亡国、贻害子孙

——“送来”糟粕,荼毒不浅

——”我们要运用脑髓,放出眼光,自己拿来“

分析“闭关主义”?的实质、做法和后果

实质——明清以来奉行的闭关自守的政策

做法——自己不去,别人也不许来

后果——大门被枪炮打破(鸦片战争)

作者的态度

:否定了闭关主义。?

分析“送去主义”的实质、做法和后果

实质——国民政府的卖国政策

做法——只是送出去

后果——亡国灭种,祸延子孙

作者的态度:否定送去主义

“到现在,成了什么都是‘送去主义’了”,作者这样说有依据吗?

依据:“先是送一批古董到巴黎去展览”;“还有几位‘大师’们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去”;“听说不远还要送梅兰芳博士到苏联去,以催进‘象征主义’”。??

语言犀利、幽默,讽刺强烈:

“捧”刻画恭敬的媚态,

???

“几张”“挂”显得相当贫乏,却一路张扬,见得多么寒伧(hán

chen)可怜,可鄙可笑。

作者是怎样否定“送去主义”的?用了什么论证方法?有什么作用?

?

运用了类比论证的方法

尼采????????????????????????????

中国

??

?

自诩是太阳???????????????

自诩地大物博

???

????光热无穷???????????

??

煤矿丰富

???

???只是给予,不想取得????只送去,不拿来

???

???他发疯而死???????????

?

亡国灭种

通过与尼采的类比,作者指出“送去主义”的危害——“当佳节大典之际”,我们的子孙“拿不出东西来,只好磕头贺喜,讨一点残羹冷炙做奖赏”,也就是必沦为乞丐

类比论证

类比论证是一种通过已知事物(或事例)与跟它有某些相同特点的事物(或事例)进行比较类推从而证明论点的论证方法,可见其仍然是一种间接论证方法。

其中,“相同特点”是这种论证方法能够成立的前提,没有它,就无法进行类推;

“比较类推”是这种论证方法的根本标志,没有这个推理过程,就达不到证明论点的目的;

“已知事物”是这种论证方法的一个重要条件,它是为所要论述的主体事物服务的客体事物,没有这个条件,就不能达到论证效果

类比论证

Eg:《孟子》:

鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,我所欲也,义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

《邹忌讽齐王纳谏》中,作者把邹忌受到不切实际的赞美即受蒙蔽的这一性质类推到了齐王的身上,生动地证明了"王之蔽甚矣"这一论点。

对比论证

对比论证,是正反对比论证的简称,也称比较法,是把两种事物加以对照、比较后

,推导出它们之间的差异点,使结论映衬而出的论证方法。

Eg:“每个人都有自己的生活方式,各有千秋,各具特色,不可强求统一,但这形形色色的生活方式确有高下优劣之分。醉生梦死,花天酒地,是生活方式,忘我工作,无私奉献,也是生活方式;无所事事,浑浑噩噩,是生活方式,自强不息,锐意进取,也是生活方式;未老先衰,坐吃山空,是生活方式,老而弥坚,与时俱进,也是生活方式。无疑,李政道的"生活方式",是积极的,高尚的,令人敬佩的,也是值得效仿的。”

--《李政道的"生活方式"》

此段运用了对比论证,突出了"李政道的生活方式,是积极的,高尚的,令人敬佩的,也是值得效仿的。"

分析“送来主义”

实质——帝国主义向中国倾销剩余物资进行文化经济侵略的政策

做法——英国鸦片,德国废枪炮,法国香粉,美国电影,日本小东西

后果——大受其害,对外国文化的一概排斥

问:这种“送来”的本质是什么呢?

倾销商品(经济侵略)和文化侵略。?

“拿来主义”的观点是在哪一段提出来的,是从哪一段开始阐述的?

第7自然段:

所以我们要运用脑髓、放出眼光,自己来拿!

1-6自然段:因为……

实行“拿来主义”的原因

因为

第一层:只是送去,有往而无来

(有悖于交往原则)

第二层:只是送去,必沦为乞丐

(要正视历史逻辑)

第三层:听凭“送来“,大受祸害

(应重视现实教训)

所以

——因果论证

“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”

1-7段的论证方法

为什么要实行拿来主义

闭关主义(排外)

送去主义(媚外)

拿来主义

破

先破后立

有破有立,破立结合

送来主义(被侵略)

闭关主义

送去主义

拿来主义

排外

媚外

误国

卖国

因为

所以

只能拿来主义

因果论证

小结:论证思路

破

立

送来主义

被侵略

受害

本文的标题是“拿来主义”,文章论述的重点是“拿来主义”,为什么要从“闭关主义”和“送去主义”说起?

这样写有两个作用。首先,不谈“拿来主义”,却大谈“闭关主义”表面上是绕了弯子,实际上是“先破后立”,把“闭关主义”和“送去主义”作为“拿来主义”的铺垫,“拿来主义”的提出就顺理成章了。

二是,“闭关主义”和“送去主义”作为“拿来主义”的对立物出现,与“拿来主义”形成鲜明对比,把“拿来主义”衬托得更加突出。

思考?

“大宅子”实指什么?对待文化遗产,文章一共列举了几种态度?文中是怎样说理的?

文化遗产

形象的比喻论证:继承“大宅子”即继承“文化遗产”

不敢进门

放火烧光

接受一切

大宅子

对待外来文化的错误态度

种类

表现

实质

孱头

怕被染污徘徊不敢走进门

害怕继承拒绝借鉴,逃避主义

昏蛋

勃然大怒放一把火烧光

盲目排斥,虚无主义,左派幼稚病患者

废物

欣欣然蹩进卧室大吸鸦片

崇洋媚外全盘西化,投降主义

“拿来主义”者是怎样“挑选”文化遗产的?文中是怎样说理的?

姨

太

太

喻文化精华

喻精华糟粕

并存的文化

喻文化糟粕

喻腐朽淫糜

的封建文化

一言以敝之,“拿来主义”者对待文化遗产是:

比喻论证:

吸取精华,

剔除糟粕!

形象、具体、浅显生动。

鱼

翅

鸦

片

烟枪烟灯

思考?

拿来主义

(取其精华,去其糟粕)

孱头

昏蛋

废物

新人

使用

存放

毁灭

(消极逃避)

(完全否定)

(全盘接受)

占有

挑选

创新

鱼翅

鸦片

烟枪和烟灯

反对三种态度(破)

提出三种方式(立)

拿来主义观点

比喻论证不可避免地要使用比喻修辞,因而可以从比喻修辞的角度加以区分。

比喻,首先要建立在不同类事物之间,其次二者之间要

具有相似性。比喻论证亦完全符合这两个特点。

对于论证如何对待文化遗产的问题,作者在论证过程中,将文化遗产比作“大宅子”,将文化遗产的成分分别比做“鱼翅”、“鸦片”、“烟枪烟灯”、“姨太太”,将时人对待文化遗产的错误态度比作“昏蛋”、“孱头”、“废物”,形象地批判了对待文化遗产的错误态度,以达到先破后立的效果。

比喻论证,也叫喻证法,是指用具体生动的事物来

形象地证明抽象道理的论证方法,其本质是化虚为实。

Eg:孩子不是裸机,父母想格式化就格式化,想装什

么就装什么。孩子不仅有自己的操作系统,还能创

造和衍生出自己的应用程序。父母要做的是给予孩

子全然的接纳和支持,尊重孩子的天赋秉性、个性

特质,相信每个生命都有内在自我成长的动力、能

力和秩序。好的教育是唤醒、影响和熏陶,而不是

控制、灌输和塑造。

二、比喻论证和比喻修辞的区别:

1、比喻修辞的目的是使描叙生动、形象、逼真。

2、比喻论证的目的是使抽象的道理显得通俗易懂,

避开空洞、生硬、无聊的说教,使读者更容易接受。

三、比喻论证和举例论证的区别:

1、举例论证所举例子是真实、客观存在的。

2、比喻论证所举例子是虚构、想象出来的

四、比喻论证的两种常见应用形式。

1、排比式比喻,一句一个比喻,连用三句,然后引出

观点,展开论述。

Eg:即使自己是一枝娇艳美丽的牡丹

,

也应明白

,

一枝

独放不是春天

,

春天应是万紫千红的世界。即使自己是

一颗傲然挺立的孤松

,

也应明白

,

一株独秀不算英雄

,

成行成排的树木才是遮风挡沙的坚固长城。即使自己是

一支整装待发的帆船

,

也应明白

,

一船独行不算风景

,

千帆竞发才能显示大海的壮阔。

(2005江苏高考满分作文《暗夜的绝响》,为了论证“

有双赢才能共辉煌”运用了排比式比喻)

2、段落式比喻:提出观点、建立比喻、分析比喻、

总结比喻、重申观点。(参见《拿来主义》)

(1)、所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!

(提出观点)

(2)、譬如罢,我们之中的一个穷青年,因为祖上的阴功

(姑且让我这么说说罢),得了一所大宅子,且不问他是骗

来的,抢来的,或合法继承的,或是做了女婿换来的。

(建立比喻)

用“大宅子”比喻文化遗产

(3)、那么,怎么办呢?我想,首先是不管三七二十一,“拿来”!但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。“拿来主义”者是全不这样的。

他占有,挑选。看见鱼翅,并不就抛在路上以显其“平民化”,只要有养料,也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉,只不用它来宴大宾;看见鸦片,也不当众摔在毛厕里,以见其彻底革命,只送到药房里去,以供治病之用,却不弄“出售存膏,售完即止”的玄虚。只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度,波斯,阿拉伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹,倘使背着周游世界,一定会有人看,但我想,除了送一点进博物馆之外,其余的是大可以毁掉的了。还有一群姨太太,也大以请她们各自走散为是,要不然,“拿来主义”怕未免有些危机。(分析比喻)

(4)、总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。那么,主人是新主人,宅子也就会成为新宅子。然而首先要这人沉着,勇猛,有辨别,不自私。(总结比喻)

(5)、没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。(重申观点)

①送古董

②送古画、新画

③送梅兰芳(人)

“拿来主义”的具体内容包括哪些方面?

在本文中,作者把批判继承文化遗产这个重大问题,精当地概括为“拿来主义”。

①“占有”,即“不管三七二十一,拿来!”作者批判了那种在旧的遗产面前吓破了胆无所措手足的“孱头”,也批判了那种为自己的“左”而故意毁坏遗产的“昏蛋”,为正确地批判继承文化遗产扫除障碍。

②“挑选”,即“运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”作者认为,文化遗产可分为三种:有益无害(即“鱼翅”)的要“拿来”,而且“使用”;既有毒素又有用处的(即“鸦片”),要吸取、使用它有用的方面,清除它有害的方面;人民根本不需要的(即“烟枪”“烟灯”和“姨太太”)原则上加以“毁灭”(只留少许送博物馆)。总之根据人民的利益,“或使用,或存放,或毁灭”。对于那种“接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片”的“废物”,即那种“全盘继承”论者,作者投以蔑视和厌恶。

③创新,即“主人是新主人,宅子也就会成为新宅子”。“占有”、“挑选”,是为了推陈出新创造出新文艺。要推陈出新,就必须勇于批判继承。作者说:“没有拿来,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺”。

1举例论证(1)

2比喻论证(8、9)

——用有相似点的事物打比方

3类比论证(3)

——用同类事物相比较

4因果论证(1-7)

——分析事物因果

本文的论证艺术:

文章写作特点:

①有破有立,破立结合,以立为主。

②广用比喻,生动形象。

③嬉笑怒骂,犀利幽默。

本文的语言艺术

讽刺辛辣,妙趣横生

诙谐中见讥讽,憎恶溢于言表

反语:

“活人替代了古董,我敢说,也可以算得显示一点进步了。”

“能够只是送去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。”

讽刺:

几位“大师”,“捧着几张古画和新画,在欧洲一路地挂过去,”叫做“发扬国光”

语言揣摩

分析下列语句,体会本文的语言特色。

1、活人代替了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

2、还有几位“大师”们捧着几张古画和新画,在欧洲一路的挂

过去,叫做“发扬国光”。

3、一者见得丰富,二者见得大度。

4、尼采究竟不是太阳,他发了疯。

“进步”实为倒退——反语

一

“捧”一“挂”,既写出了他们的媚外求荣的丑态,又写出了他们的寒伧。

讽刺了某些不切实际的幻想和可笑的自诩。

与送去主义类比,进行揶揄与嘲讽

尼克松《1999不战而胜》

“当有一天,中国的年轻人已经不再相信他们老祖宗的教导和他们的传统文化,我们美国人就不战而胜了。”

17年全美共有109所孔子学院和348所孔子课堂,约40万人在学习汉语

特朗普总统的女儿伊万卡不仅寻找中文保姆教授子女学习中文,还送阿拉贝拉和约瑟夫到纽约曼哈顿上东区的一所私立语言学校专门学习中文,并会与校方保持密切沟通

美国现代最杰出的军事理论家约翰·柯林斯说:“孙子是古代第一个形成战略思想的伟大人物”

从20世纪70年代末,西点军校就将《孙子兵法》列为教学参考书。

美国弗兰克斯上将,以闪电般的作战短期间攻陷巴格达而声名大噪,这位军事将领的座右铭就是“知彼知己,百战不殆”。他曾用这样的话来形容《孙子兵法》在现代的意义:“孙武,这位中国古代军事思想家的幽灵,似乎徘徊在伊拉克沙漠上向前推进的每架战争机器的旁边。”

18年8月26日新闻:一位美国退役军人发帖吐槽这本被老外称为“军事圣经”的神作,却意外遭到了外国网友的嘲讽围攻。

《孙子兵法》的美国热

这位名叫约恩的军人说:“记得大学毕业后我找的第一份

工作,我那干了一辈子销售的经理一上来就跟我扯什么

《孙子兵法》。我第一次读这本书,还是在海军陆战队

当下士的时候,我觉得有点荒唐。”

在评论下方,一名英国网友毫不留情的说:这本书是一

个军队高级指挥官的心理学,是高级指挥系的必修课,

是写给将军看的,不是普通下士可以了解的!

还有一位美国网友说,自己的父亲收藏了六本《孙子兵法》,里面的话永远不会过时!

在美国人意识到《孙子兵法》的厉害时,日本、法国人

和德国人就已经把它视为“天才之作”了。

日本松下电器创始人松下幸之助曾说:“《孙子兵法》

是天下第一神灵,我们必须顶礼膜拜,认真背诵,灵活运用,

公司才能发达。”

德国的威廉二世皇帝在一次大战失败后,经人推荐读

了孙子兵法。

他对《火攻篇〉中的“主不可因怒而兴师,将不可

以愠而致战”这一段感慨万分,叹息“可惜20年前没有

看到这本书!”

在滑铁卢一战败北后,拿破仑看到此书无不饮恨道:

“倘若我早日见到这部兵法,我是不会失败的。”

1953年联合国教科文组织确认的世界十大文化名人依次

是:孔子、柏拉图、亚里士多德、哥白尼、牛顿、达尔文、培根、

阿奎那、伏尔、牛顿、

达尔文、培根、阿奎那、伏尔泰、康德。

瑞典物理学家汉内斯.阿尔文博士(一九七0年物理学奖获得

者),在其等离子物理学研究领域中的辉煌生涯将近结束时,得

出了如下的结论:人类要生存下去,就必须回到二十五个世纪以

前,去汲取孔子的智慧。:“人类要在21世纪生存下去,就要从

2500年前孔子那里去汲取智慧。”

19年俄罗斯将汉语纳入高考

不仅仅俄罗斯开始可汉语课程,并且还有进行统一的考试,就连爱尔兰大学考试的外语科目中,也出现了汉文这个选项,有消息称,从2022年开始,爱尔兰的高考科目中也会包含汉语考试;

你如何看待当下“洋节当道VS春节无味”的现象?

你如何看待当下“洋电影、洋快餐”大行其道的现象?

你如何看待国宝熊猫被拍成美国电影,反输出中国大发其财的现象?

文化输出VS文化入侵

文化输出是指一个国家为了达到某种目的,主动而有意识地将其

传统的价值观传播或强加给其他国家的过程。(政治、经济、军

事、文化、宗教、意识形态、文化观念、生活习惯登

文化入侵,即为一个国家或民族对它国或另一民族通过文化改造和思想改造而达到的征服行为。

首先,要注意保护我国传统文化。

其次,要对外来文化要保持清醒的认识,"去其糟粕,取其精华"。

再者,要借助各种手段实现文化推广,进而更好地弘扬我国传统文化。

最后,我们现在的教育都存在着一个通病,就是比较忽略传统文化

的授课,这也导致了中西文化的不平衡。例如开设一些四书五经、

诗词歌赋、孔子学堂、国画、象棋等等的传统文化课程,让学生从

小受到渲染,了解中国传统文化的精髓。