5.2 探究物质的密度 教案

图片预览

文档简介

5.2探究物质的密度

【教学目标】

一、知识与技能

(1)理解密度的定义、公式和单位。

(2)会进行密度单位的换算。

二、过程与方法

(3)通过实验、测量、计算、分析和比较,发现同种物质质量与体积的比值是相同的,不同物质质量与体积的比值是不同的。

(4)经历密度概念建立的过程,领会用比值定义物理量的方法。

三、情感、态度与价值观

(5)通过实验探究,养成讨论、交流和互相合作的良好习惯。

【教学重点与难点】

重点:经历建立密度概念的实验探究过程,领会比值定义物理量的方法;理解密度的定义、公式和单位。

难点:密度是物质的一种特性及正确理解密度公式。

【教学方法】

讲授法、实验探究法、讨论法、演示法

【教学器材】

托盘天平、直尺、木块、铁块

【教学过程】

教学过程 教师活动 学生活动 备注

一、新课引入

创设情境,引入新课。

引导学生进行物体质量比较时,注意控制变量法。 【实验引入】

1、辨别以下物体分别是什么物质?说说其特征。

2、用手感受它们的轻重,体会它们所含物质的不同,质量也不一样。

【引出】

物体即使体积相同,因所含物质不同,质量也不一样。

【讨论】

“铁块的质量比木块大”是否正确?

颜色、味道、气味、弹性、磁性、导电性、导热性、硬度、密度……

比较物体的质量,要确定两个因素:体积、物质。

控制变量法。

二、合作探究

收集猜想,组织活动探究。

引导学生设计实验,选择合适的测量工具。

辅导学生实验探究。

引导学生对实验数据进行处理,分析数据,寻找规律。

归纳总结实验结论。

引出新物理量——密度。

简单介绍物理方法。

要求学生掌握密度公式,规范书写,理解含义。注意物理量符号。

强调物理属性,与特殊例子(气体)。

可用密度来鉴别物质。化除误解:ρ虽然是m与V的比值,但不随m或V的变化而变化。

阐述单位,读法、符号、规范书写。

引导学生进行单位换算,强调科学计数法。 一、探究物体的质量与体积的关系

【提出问题】

物体的质量跟它的体积之间可能存在着一定的比例关系?

【猜想与假设】

1、同种物质的物体,体积越大,质量可能越大。

2、相同体积的物体,物质不同,质量可能不同。

【设计实验与制定计划】

1、选取两块不同体积的木块与两块不同体积的铁块作为研究对象。

2、利用直尺测出所选物体的体积,利用托盘天平测出所选物体的质量。

3、比较物体的质量与体积关系,验证猜想。

【进行实验与收集证据】

1、取两块形状规则,体积不相同的木块,用托盘天平和直尺分别测出它们的质量和体积。

2、取两块形状规则,体积不相同的铁块,用托盘天平和直尺分别测出它们的质量和体积。

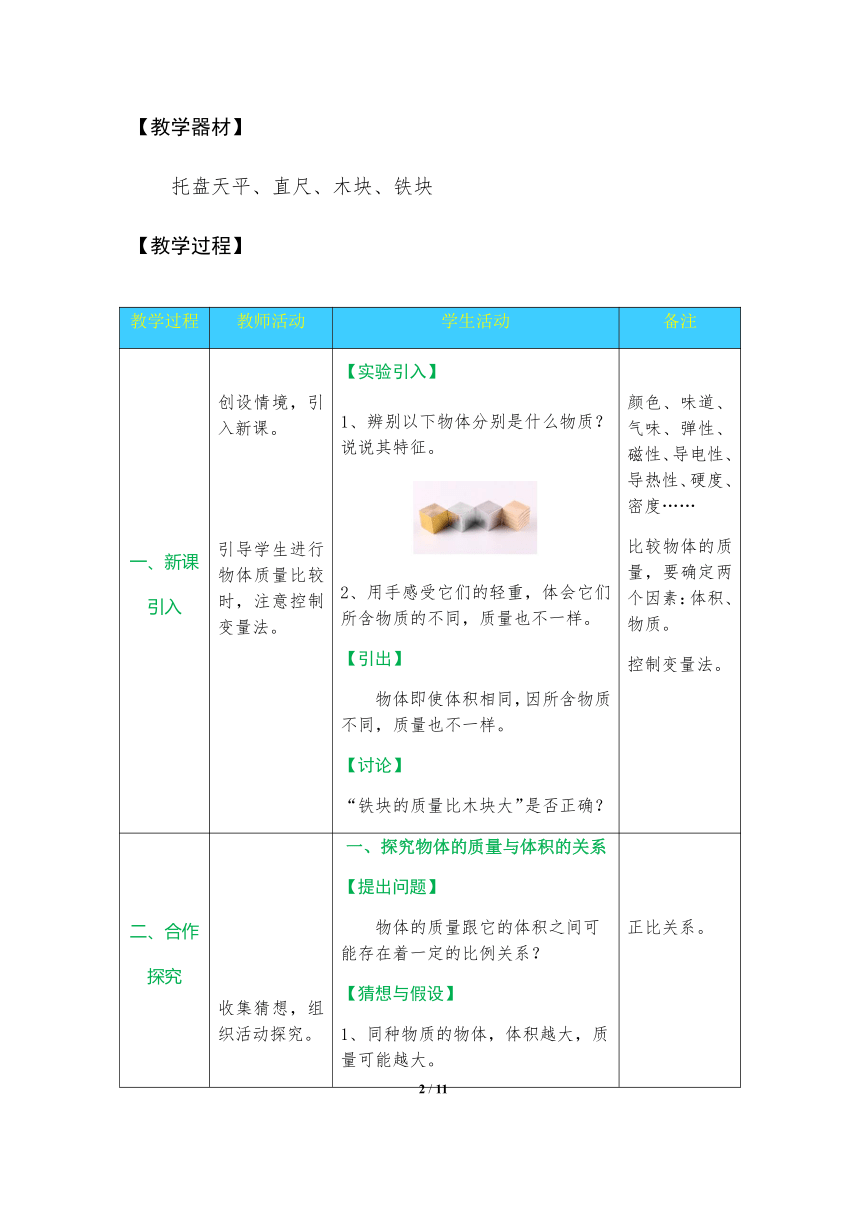

【记录数据】

研究对象

质量

m/kg

体积

V/m3

质量与体积之比

木块

6

10

0.6×103

12

20

0.6×103

铁块

79

10

7.9×103

158

20

7.9×103

【分析与论证】

同一种物质组成的物体,其质量与体积的比值是 相同 的;不同物质组成的物体,其质量与体积的比值是 不相同 的。

【回顾】

“铁块的质量比木块的质量大”是错误的。

二、密度

【理解】

密度的定义:物理学中,把某种物质的质量与体积的比值,叫做这种物质的密度。

【了解】

比值定义法:用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法。

【熟记】

密度的公式:

【推导】

(m表示物体的质量,V表示物体的体积,ρ表示物质的密度。)

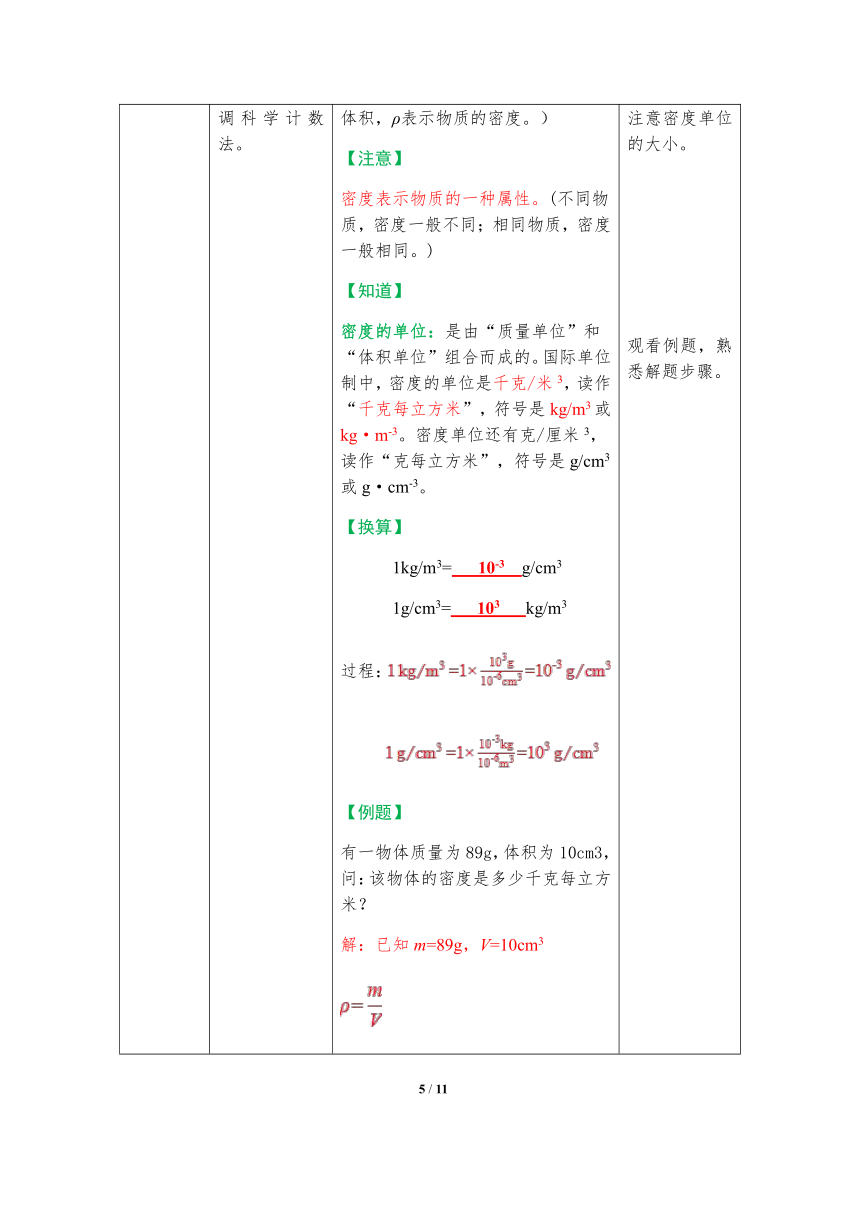

【注意】

密度表示物质的一种属性。(不同物质,密度一般不同;相同物质,密度一般相同。)

【知道】

密度的单位:是由“质量单位”和“体积单位”组合而成的。国际单位制中,密度的单位是千克/米3,读作“千克每立方米”,符号是kg/m3或kg·m-3。密度单位还有克/厘米3,读作“克每立方米”,符号是g/cm3或g·cm-3。

【换算】

1kg/m3= 10-3 g/cm3

1g/cm3= 103 kg/m3

过程:

【例题】

有一物体质量为89g,体积为10cm3,问:该物体的密度是多少千克每立方米?

解:已知m=89g,V=10cm3

答:该物体的密度是8.9×103kg/m3。

正比关系。

利用托盘天平测量物体的质量,利用直尺测量物体的体积。

学生进行分组实验,学会设计实验,合理选取器材。

注意:误差与错误,实验数值与理想数值。

锻炼学生归纳总结能力。

解决问题。

比值定义法:如“速度”。

牢记公式,灵活变形。规范书写,理解物理意义。

区别物理量符号与单位符号。

注意:气体,水与冰,热胀冷缩。

注意密度虽为比值,但不因质量或体积大小而影响。

注意密度单位的大小。

观看例题,熟悉解题步骤。

三、巩固练习

辅导学生开展密度知识的检验,强调密度是物质的一种属性,公式的灵活运用,单位的换算。

收集学生的易错之处,重点突破。

理论与实际相结合,解决生活中的物理现象。

引导学生规范解题。

因材施教,培优工作。

阐述密度知识在生活中的应用。如:空心、镀金。

培养学生发散思维,顺推、逆推的解题方法。

培养学生一题多解、一题多变的思维能力。

注意规范做题,单位换算。

引导学生会看图像信息,会代数分析,会排除法。

【学以致用】

1、酒精的密度是0.8×103kg/m3,其单位读作 千克每立方米 。一瓶酒精,如果倒掉一半则剩下酒精的密度是 0.8×103kg/m3 。

2、下列现象中,物质的密度发生变化的是(B)。

A.一杯水倒掉一半

B.一块铁热胀冷缩

C.一块玻璃打碎了

D.粗铜丝变成细铜丝

3、盛夏天气炎热,小明利用冰箱制作冰块。一段时间后,发现水全部结冰。下列关于水结冰后相应物理量变化叙述正确的是(A)。

A.密度变小 B.质量变大

C.体积变小 D.都不变

4、有四个一样大小的瓶子,分别装满海水、纯水、酒精和汽油,已知ρ海水>ρ纯水>ρ酒精>ρ汽油,那么质量最大的是(A)。

A.海水 B.纯水

C.酒精 D.汽油

5、有一块体积是0.1m3的金属块,它的质量是780kg,那么该金属的密度是 7.8×103 kg/m3。

解:已知V=0.1m3,m=780kg

=7.8×103 kg/m3

答:该金属的密度是7.8×103 kg/m3。

6、有一实心金属块的质量为54g,测得其体积为20cm3,则该金属的密度是 2.7×103 kg/m3。

解:已知V=20cm3,m=54g

=2.7×103 kg/m3

答:该金属的密度是2.7×103 kg/m3。

【能力提升】

7、体积是30cm3的铝球,质量是54g,问:(1)这个铝球是空心的还是实心的?(2)如果是空心的,空心部分的体积多大?(ρ铝=2.7×103kg/m3)

解:已知V铝=30cm3,m铝=54g,

ρ铝=2.7×103kg/m3=2.7g/cm3

(1)方法一:

因为:1.8g/cm3<2.7g/cm3

所以:是空心的。

答:这个铝球是空心的。

方法二:

因为:51g<54g

所以:是空心的。

答:这个铝球是空心的。

方法三:(最好)

因为:20cm3<30cm3

所以:是空心的。

答:这个铝球是空心的。

(2)由(1)方法三得:V铝=20cm3

V空=V-V铝

=30cm3-20cm3

=10cm3

答:空心部分的体积是10cm3。

8、甲、乙、丙三种物质的质量与体积的关系如图所示。ρ甲、ρ乙、ρ丙、ρ水分别代表甲、乙、丙三种物质和水的密度,据图可知(B)。

A.ρ甲>ρ乙>ρ丙,且ρ丙>ρ水

B.ρ甲>ρ乙>ρ丙,且ρ丙<ρ水

C.Ρ丙>ρ乙>ρ甲,且ρ丙=ρ水

D.ρ乙>ρ甲>ρ丙,且ρ丙>ρ水

分析:有图可知

所以:ρ乙=ρ水

又因:ρ甲>ρ乙>ρ丙

可得:ρ甲>ρ乙>ρ丙,且ρ乙=ρ水。选项中只有B相匹配。

密度是物质的一种属性。

热胀冷缩。

注意:水与冰。

质量是物体的属性。

公式:

V一定,ρ越大,m越大。

公式:

公式:

注意单位。

能力提升的培养。

发散思维,顺推、逆推方法进行求解。一题多解,一题多变,空心注入其他物质时,求质量等等。

解题前纵观全题,理清思路,选择合适的单位运算,选择最方便解题的方法。

图像信息题的解题方法。注意各坐标代表的物理量及单位。

四、课堂小结 培养学生的小结能力。 【梳理知识】

1、物体的质量与体积的关系。

2、密度的定义、公式、单位及换算。 紧抓解题依据——公式。

五、布置作业 学会应用知识解决问题。 【练习册】

P70:第3题,第:4题,第7题,

P80:第3题。 加强巩固。

【板书设计】

【教学反思】

通过《5.2探究物质的密度》的教学,需要做以下反思。本节课教学中,学生有没有形成独立自主探究学习?有没有发散学生学习思维?知识内容有没有得到突破?学生对本节知识的掌握如何?学习密度知识过程中遇到了什么困难?如何组织学生帮助其他同学一同学习?

本节课的教学,主要是让学生通过自主探究学习掌握密度知识,解决问题。通过活动激发兴趣,培养科学探究能力。

13 / 13

【教学目标】

一、知识与技能

(1)理解密度的定义、公式和单位。

(2)会进行密度单位的换算。

二、过程与方法

(3)通过实验、测量、计算、分析和比较,发现同种物质质量与体积的比值是相同的,不同物质质量与体积的比值是不同的。

(4)经历密度概念建立的过程,领会用比值定义物理量的方法。

三、情感、态度与价值观

(5)通过实验探究,养成讨论、交流和互相合作的良好习惯。

【教学重点与难点】

重点:经历建立密度概念的实验探究过程,领会比值定义物理量的方法;理解密度的定义、公式和单位。

难点:密度是物质的一种特性及正确理解密度公式。

【教学方法】

讲授法、实验探究法、讨论法、演示法

【教学器材】

托盘天平、直尺、木块、铁块

【教学过程】

教学过程 教师活动 学生活动 备注

一、新课引入

创设情境,引入新课。

引导学生进行物体质量比较时,注意控制变量法。 【实验引入】

1、辨别以下物体分别是什么物质?说说其特征。

2、用手感受它们的轻重,体会它们所含物质的不同,质量也不一样。

【引出】

物体即使体积相同,因所含物质不同,质量也不一样。

【讨论】

“铁块的质量比木块大”是否正确?

颜色、味道、气味、弹性、磁性、导电性、导热性、硬度、密度……

比较物体的质量,要确定两个因素:体积、物质。

控制变量法。

二、合作探究

收集猜想,组织活动探究。

引导学生设计实验,选择合适的测量工具。

辅导学生实验探究。

引导学生对实验数据进行处理,分析数据,寻找规律。

归纳总结实验结论。

引出新物理量——密度。

简单介绍物理方法。

要求学生掌握密度公式,规范书写,理解含义。注意物理量符号。

强调物理属性,与特殊例子(气体)。

可用密度来鉴别物质。化除误解:ρ虽然是m与V的比值,但不随m或V的变化而变化。

阐述单位,读法、符号、规范书写。

引导学生进行单位换算,强调科学计数法。 一、探究物体的质量与体积的关系

【提出问题】

物体的质量跟它的体积之间可能存在着一定的比例关系?

【猜想与假设】

1、同种物质的物体,体积越大,质量可能越大。

2、相同体积的物体,物质不同,质量可能不同。

【设计实验与制定计划】

1、选取两块不同体积的木块与两块不同体积的铁块作为研究对象。

2、利用直尺测出所选物体的体积,利用托盘天平测出所选物体的质量。

3、比较物体的质量与体积关系,验证猜想。

【进行实验与收集证据】

1、取两块形状规则,体积不相同的木块,用托盘天平和直尺分别测出它们的质量和体积。

2、取两块形状规则,体积不相同的铁块,用托盘天平和直尺分别测出它们的质量和体积。

【记录数据】

研究对象

质量

m/kg

体积

V/m3

质量与体积之比

木块

6

10

0.6×103

12

20

0.6×103

铁块

79

10

7.9×103

158

20

7.9×103

【分析与论证】

同一种物质组成的物体,其质量与体积的比值是 相同 的;不同物质组成的物体,其质量与体积的比值是 不相同 的。

【回顾】

“铁块的质量比木块的质量大”是错误的。

二、密度

【理解】

密度的定义:物理学中,把某种物质的质量与体积的比值,叫做这种物质的密度。

【了解】

比值定义法:用两个基本的物理量的“比”来定义一个新的物理量的方法。

【熟记】

密度的公式:

【推导】

(m表示物体的质量,V表示物体的体积,ρ表示物质的密度。)

【注意】

密度表示物质的一种属性。(不同物质,密度一般不同;相同物质,密度一般相同。)

【知道】

密度的单位:是由“质量单位”和“体积单位”组合而成的。国际单位制中,密度的单位是千克/米3,读作“千克每立方米”,符号是kg/m3或kg·m-3。密度单位还有克/厘米3,读作“克每立方米”,符号是g/cm3或g·cm-3。

【换算】

1kg/m3= 10-3 g/cm3

1g/cm3= 103 kg/m3

过程:

【例题】

有一物体质量为89g,体积为10cm3,问:该物体的密度是多少千克每立方米?

解:已知m=89g,V=10cm3

答:该物体的密度是8.9×103kg/m3。

正比关系。

利用托盘天平测量物体的质量,利用直尺测量物体的体积。

学生进行分组实验,学会设计实验,合理选取器材。

注意:误差与错误,实验数值与理想数值。

锻炼学生归纳总结能力。

解决问题。

比值定义法:如“速度”。

牢记公式,灵活变形。规范书写,理解物理意义。

区别物理量符号与单位符号。

注意:气体,水与冰,热胀冷缩。

注意密度虽为比值,但不因质量或体积大小而影响。

注意密度单位的大小。

观看例题,熟悉解题步骤。

三、巩固练习

辅导学生开展密度知识的检验,强调密度是物质的一种属性,公式的灵活运用,单位的换算。

收集学生的易错之处,重点突破。

理论与实际相结合,解决生活中的物理现象。

引导学生规范解题。

因材施教,培优工作。

阐述密度知识在生活中的应用。如:空心、镀金。

培养学生发散思维,顺推、逆推的解题方法。

培养学生一题多解、一题多变的思维能力。

注意规范做题,单位换算。

引导学生会看图像信息,会代数分析,会排除法。

【学以致用】

1、酒精的密度是0.8×103kg/m3,其单位读作 千克每立方米 。一瓶酒精,如果倒掉一半则剩下酒精的密度是 0.8×103kg/m3 。

2、下列现象中,物质的密度发生变化的是(B)。

A.一杯水倒掉一半

B.一块铁热胀冷缩

C.一块玻璃打碎了

D.粗铜丝变成细铜丝

3、盛夏天气炎热,小明利用冰箱制作冰块。一段时间后,发现水全部结冰。下列关于水结冰后相应物理量变化叙述正确的是(A)。

A.密度变小 B.质量变大

C.体积变小 D.都不变

4、有四个一样大小的瓶子,分别装满海水、纯水、酒精和汽油,已知ρ海水>ρ纯水>ρ酒精>ρ汽油,那么质量最大的是(A)。

A.海水 B.纯水

C.酒精 D.汽油

5、有一块体积是0.1m3的金属块,它的质量是780kg,那么该金属的密度是 7.8×103 kg/m3。

解:已知V=0.1m3,m=780kg

=7.8×103 kg/m3

答:该金属的密度是7.8×103 kg/m3。

6、有一实心金属块的质量为54g,测得其体积为20cm3,则该金属的密度是 2.7×103 kg/m3。

解:已知V=20cm3,m=54g

=2.7×103 kg/m3

答:该金属的密度是2.7×103 kg/m3。

【能力提升】

7、体积是30cm3的铝球,质量是54g,问:(1)这个铝球是空心的还是实心的?(2)如果是空心的,空心部分的体积多大?(ρ铝=2.7×103kg/m3)

解:已知V铝=30cm3,m铝=54g,

ρ铝=2.7×103kg/m3=2.7g/cm3

(1)方法一:

因为:1.8g/cm3<2.7g/cm3

所以:是空心的。

答:这个铝球是空心的。

方法二:

因为:51g<54g

所以:是空心的。

答:这个铝球是空心的。

方法三:(最好)

因为:20cm3<30cm3

所以:是空心的。

答:这个铝球是空心的。

(2)由(1)方法三得:V铝=20cm3

V空=V-V铝

=30cm3-20cm3

=10cm3

答:空心部分的体积是10cm3。

8、甲、乙、丙三种物质的质量与体积的关系如图所示。ρ甲、ρ乙、ρ丙、ρ水分别代表甲、乙、丙三种物质和水的密度,据图可知(B)。

A.ρ甲>ρ乙>ρ丙,且ρ丙>ρ水

B.ρ甲>ρ乙>ρ丙,且ρ丙<ρ水

C.Ρ丙>ρ乙>ρ甲,且ρ丙=ρ水

D.ρ乙>ρ甲>ρ丙,且ρ丙>ρ水

分析:有图可知

所以:ρ乙=ρ水

又因:ρ甲>ρ乙>ρ丙

可得:ρ甲>ρ乙>ρ丙,且ρ乙=ρ水。选项中只有B相匹配。

密度是物质的一种属性。

热胀冷缩。

注意:水与冰。

质量是物体的属性。

公式:

V一定,ρ越大,m越大。

公式:

公式:

注意单位。

能力提升的培养。

发散思维,顺推、逆推方法进行求解。一题多解,一题多变,空心注入其他物质时,求质量等等。

解题前纵观全题,理清思路,选择合适的单位运算,选择最方便解题的方法。

图像信息题的解题方法。注意各坐标代表的物理量及单位。

四、课堂小结 培养学生的小结能力。 【梳理知识】

1、物体的质量与体积的关系。

2、密度的定义、公式、单位及换算。 紧抓解题依据——公式。

五、布置作业 学会应用知识解决问题。 【练习册】

P70:第3题,第:4题,第7题,

P80:第3题。 加强巩固。

【板书设计】

【教学反思】

通过《5.2探究物质的密度》的教学,需要做以下反思。本节课教学中,学生有没有形成独立自主探究学习?有没有发散学生学习思维?知识内容有没有得到突破?学生对本节知识的掌握如何?学习密度知识过程中遇到了什么困难?如何组织学生帮助其他同学一同学习?

本节课的教学,主要是让学生通过自主探究学习掌握密度知识,解决问题。通过活动激发兴趣,培养科学探究能力。

13 / 13

同课章节目录

- 第一章 走进物理世界

- 1 希望你喜爱物理

- 2 测量长度和时间

- 3 长度和时间测量的应用

- 4 尝试科学探究

- 第二章 声音与环境

- 1 我们怎样听见声音

- 2 我们怎样区分声音

- 3 我们怎样区分声音(续)

- 4 让声音为人类服务

- 第三章 光和眼睛

- 1 光世界巡行

- 2 探究光的反射规律

- 3 探究平面镜成像特点

- 4 探究光的折射规律

- 5 奇妙的透镜

- 6 探究凸透镜成像规律

- 7 眼睛与光学仪器

- 第四章 物质形态及其变化

- 1 从地球变暖谈起

- 2 探究汽化和液化的特点

- 3 探究熔化和凝固的特点

- 4 升华和凝华

- 5 水循环与水资源

- 第五章 我们周围的物质

- 1 物体的质量

- 2 探究物质的密度

- 3 密度的应用

- 4 认识物质的一些物理属性

- 5 点击新材料