白马篇 学案含答案

图片预览

文档简介

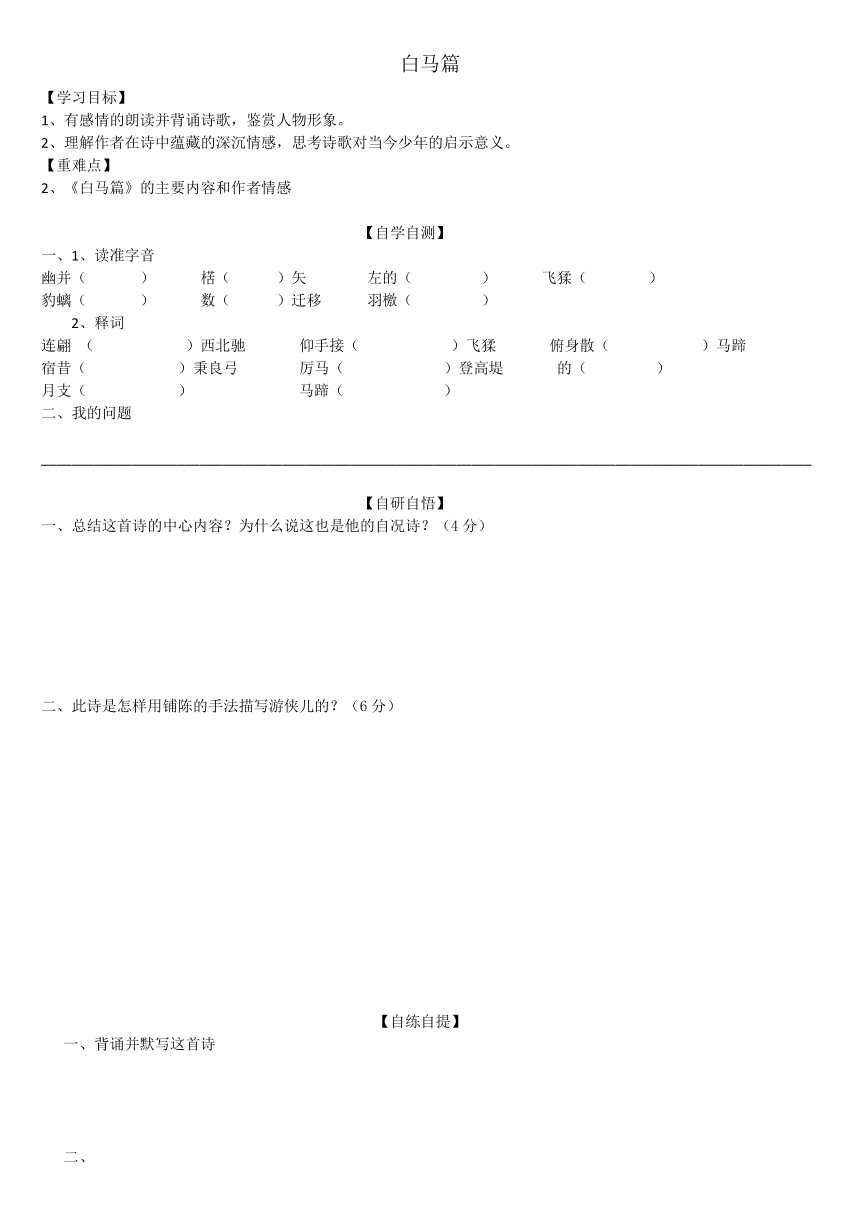

白马篇

【学习目标】

1、有感情的朗读并背诵诗歌,鉴赏人物形象。

2、理解作者在诗中蕴藏的深沉情感,思考诗歌对当今少年的启示意义。

【重难点】

2、《白马篇》的主要内容和作者情感

【自学自测】

一、1、读准字音

幽并(

)

楛(

)矢

左的(

)

飞猱(

)

豹螭(

)

数(

)迁移

羽檄(

)

2、释词

连翩

(

)西北驰

仰手接(

)飞猱

俯身散(

)马蹄

宿昔(

)秉良弓

厉马(

)登高堤

的(

)

月支(

)

马蹄(

)

二、我的问题

______________________________________________________________________________________________________

【自研自悟】

一、总结这首诗的中心内容?为什么说这也是他的自况诗?(4分)

二、此诗是怎样用铺陈的手法描写游侠儿的?(6分)

【自练自提】

一、背诵并默写这首诗

二、

1.描写少年装束的句子:

2.描写少年精湛骑射技术的句子:

3.描写少年赫赫战功的句子:

4.赞扬少年思想品质的句子:

建安风骨

建安时期的作品真实地反映了现实的动乱和人民的苦难,抒发建功立业的理想和积极进取的精神。同时也流露出人生短暂、壮志难酬的悲凉幽怨,意境宏大,笔调朗畅,具有鲜明的时代特征和个性特征,其雄健深沉、慷慨悲凉的艺术风格,文学史上称之为"建安风骨"或"魏晋风骨"。

汉末建安时期文坛巨匠"三曹"(曹操、曹丕、曹植)、"七子"(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)和女诗人蔡琰继承了汉乐府民歌的现实主义传统,普遍采用五言形式,以风骨遒劲而著称,并具有慷慨悲凉的阳刚之气,形成了文学史上"建安风骨"的独特风格,被后人尊为典范。无论是"曹氏父子"还是"建安七子",都长期生活在河洛大地,这种俊爽刚健的风格是同河洛文化密切相关的。

"风骨"是中国文学批评史上的一个重要的概念,自南朝至唐,它一直是文学品评的主要标准。"曹操古直悲凉,曹丕便娟婉约,曹植文采气骨兼备"(袁行霈《中国文学史》)

建安为汉献帝年号(196-220),以曹操三父子为代表的创作反映了社会的动乱和民生的疾苦的同时,又表现了统一天下的理想和壮志,有着鲜明的时代特色。政治理想的高扬、人生短暂的哀叹、强烈的个性、浓郁的悲剧色彩、这些特点构成了"

建安风骨

"(也叫

"汉魏风骨")这一时代风格

。魏国统治者曹氏父子都爱好和奖励文学,招揽文士,在他们周围聚集了众多作家。他们直接继承汉乐府民歌的现实主义传统,掀起一个诗歌高潮。

风骨一词最早大量应用于魏、晋、南朝的人物评论,大体上"风"偏重指精神气质,"骨"偏重于指骨骼形态,二者密不可分,合二为一为风骨。后引用到书画理论和文学评论之中。至于文学评论,当以南北朝刘勰的《文心雕龙·风骨》最为精到:"怊怅述情,必始乎风;沉吟铺辞,莫先于骨。故辞之待骨,如体之树骸;情之含风,犹形之包气。结言端直,则文骨成焉;意气骏爽,则文风生焉。"意思是端直的言辞结合骏爽的意气,形成格调劲健和艺术感染力强的"风骨"。

"风"

风,就是文章的生命力,是一种内在的、能感染人的精神力量,有了风,文章才能鲜明而生动,当然,"风"始终比较虚化,它与作品的内容和情感有关,但并非指内容和情感自身。

"骨"

骨是指文章的表现力,也就是说文章应该表现的刚健有力,"骨"是一个比较实的概念,直接体现在语言的运用上;语言准确、简练、明晰,文章就能表现得有力。

风骨这一概念很强调完整性,它们可以从不同的侧面去理解,但是不能分成两个概念来看。

白马篇答案

一、中心内容?为什么说这也是他的自况诗?

答:这首诗热情赞颂了边塞游侠儿驰骋沙场,奋勇杀敌,保卫边疆的英雄行为和忧国忘私、视死如归的爱国思想。曹植“生乎乱,长乎军”又素以国仇为念,所以此诗写来情意昂然,显然寄托着自己建功立业的宏伟志愿。朱乾〈乐府正义〉说“此寓意与幽并游侠,实自况也”

二、 此诗是怎样用铺陈的手法描写游侠儿的?

答:1、开头两句烘云托月的表现出游侠儿的高超骑术,豪迈气概。

2、借问四句以自问自答的方式补叙游侠儿来历。

3、以下8句刻意描绘了游侠儿的超群武艺,用了“破”“摧”“接”“散”四个动词,从不同的方位,表现了他得心应手游刃有余,又以“猴猿”“豹螭”为喻说明他的敏捷灵巧和勇猛。

4、‘边城’以下四句写了游侠儿驰骋沙场杀敌的情形,

5、最后8句表达了游侠儿报效国家,视死如归的内心世界总之这首诗既有外在形象描绘又有内在心理刻画,成功地塑造了有血有肉的英雄形象。

自练自自提

1.描写少年装束的句子:白马饰金羁,连翩西北驰.2.描写少年精湛骑射技术的句子:宿昔秉良弓,??负尾尾?3.描写少年赫赫战功的句子:控弦破左的,幽发摧月支,仰手接飞猱,俯身散马蹄。狡捷过猿猴,勇剽若豹螭.4.赞扬少年思想品质的句子:弃身锋刃端,性命安可怀?父母且不顾,何言子与妻?名编壮士籍,不得中顾私。捐躯赴国难,视死忽如归.

【学习目标】

1、有感情的朗读并背诵诗歌,鉴赏人物形象。

2、理解作者在诗中蕴藏的深沉情感,思考诗歌对当今少年的启示意义。

【重难点】

2、《白马篇》的主要内容和作者情感

【自学自测】

一、1、读准字音

幽并(

)

楛(

)矢

左的(

)

飞猱(

)

豹螭(

)

数(

)迁移

羽檄(

)

2、释词

连翩

(

)西北驰

仰手接(

)飞猱

俯身散(

)马蹄

宿昔(

)秉良弓

厉马(

)登高堤

的(

)

月支(

)

马蹄(

)

二、我的问题

______________________________________________________________________________________________________

【自研自悟】

一、总结这首诗的中心内容?为什么说这也是他的自况诗?(4分)

二、此诗是怎样用铺陈的手法描写游侠儿的?(6分)

【自练自提】

一、背诵并默写这首诗

二、

1.描写少年装束的句子:

2.描写少年精湛骑射技术的句子:

3.描写少年赫赫战功的句子:

4.赞扬少年思想品质的句子:

建安风骨

建安时期的作品真实地反映了现实的动乱和人民的苦难,抒发建功立业的理想和积极进取的精神。同时也流露出人生短暂、壮志难酬的悲凉幽怨,意境宏大,笔调朗畅,具有鲜明的时代特征和个性特征,其雄健深沉、慷慨悲凉的艺术风格,文学史上称之为"建安风骨"或"魏晋风骨"。

汉末建安时期文坛巨匠"三曹"(曹操、曹丕、曹植)、"七子"(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)和女诗人蔡琰继承了汉乐府民歌的现实主义传统,普遍采用五言形式,以风骨遒劲而著称,并具有慷慨悲凉的阳刚之气,形成了文学史上"建安风骨"的独特风格,被后人尊为典范。无论是"曹氏父子"还是"建安七子",都长期生活在河洛大地,这种俊爽刚健的风格是同河洛文化密切相关的。

"风骨"是中国文学批评史上的一个重要的概念,自南朝至唐,它一直是文学品评的主要标准。"曹操古直悲凉,曹丕便娟婉约,曹植文采气骨兼备"(袁行霈《中国文学史》)

建安为汉献帝年号(196-220),以曹操三父子为代表的创作反映了社会的动乱和民生的疾苦的同时,又表现了统一天下的理想和壮志,有着鲜明的时代特色。政治理想的高扬、人生短暂的哀叹、强烈的个性、浓郁的悲剧色彩、这些特点构成了"

建安风骨

"(也叫

"汉魏风骨")这一时代风格

。魏国统治者曹氏父子都爱好和奖励文学,招揽文士,在他们周围聚集了众多作家。他们直接继承汉乐府民歌的现实主义传统,掀起一个诗歌高潮。

风骨一词最早大量应用于魏、晋、南朝的人物评论,大体上"风"偏重指精神气质,"骨"偏重于指骨骼形态,二者密不可分,合二为一为风骨。后引用到书画理论和文学评论之中。至于文学评论,当以南北朝刘勰的《文心雕龙·风骨》最为精到:"怊怅述情,必始乎风;沉吟铺辞,莫先于骨。故辞之待骨,如体之树骸;情之含风,犹形之包气。结言端直,则文骨成焉;意气骏爽,则文风生焉。"意思是端直的言辞结合骏爽的意气,形成格调劲健和艺术感染力强的"风骨"。

"风"

风,就是文章的生命力,是一种内在的、能感染人的精神力量,有了风,文章才能鲜明而生动,当然,"风"始终比较虚化,它与作品的内容和情感有关,但并非指内容和情感自身。

"骨"

骨是指文章的表现力,也就是说文章应该表现的刚健有力,"骨"是一个比较实的概念,直接体现在语言的运用上;语言准确、简练、明晰,文章就能表现得有力。

风骨这一概念很强调完整性,它们可以从不同的侧面去理解,但是不能分成两个概念来看。

白马篇答案

一、中心内容?为什么说这也是他的自况诗?

答:这首诗热情赞颂了边塞游侠儿驰骋沙场,奋勇杀敌,保卫边疆的英雄行为和忧国忘私、视死如归的爱国思想。曹植“生乎乱,长乎军”又素以国仇为念,所以此诗写来情意昂然,显然寄托着自己建功立业的宏伟志愿。朱乾〈乐府正义〉说“此寓意与幽并游侠,实自况也”

二、 此诗是怎样用铺陈的手法描写游侠儿的?

答:1、开头两句烘云托月的表现出游侠儿的高超骑术,豪迈气概。

2、借问四句以自问自答的方式补叙游侠儿来历。

3、以下8句刻意描绘了游侠儿的超群武艺,用了“破”“摧”“接”“散”四个动词,从不同的方位,表现了他得心应手游刃有余,又以“猴猿”“豹螭”为喻说明他的敏捷灵巧和勇猛。

4、‘边城’以下四句写了游侠儿驰骋沙场杀敌的情形,

5、最后8句表达了游侠儿报效国家,视死如归的内心世界总之这首诗既有外在形象描绘又有内在心理刻画,成功地塑造了有血有肉的英雄形象。

自练自自提

1.描写少年装束的句子:白马饰金羁,连翩西北驰.2.描写少年精湛骑射技术的句子:宿昔秉良弓,??负尾尾?3.描写少年赫赫战功的句子:控弦破左的,幽发摧月支,仰手接飞猱,俯身散马蹄。狡捷过猿猴,勇剽若豹螭.4.赞扬少年思想品质的句子:弃身锋刃端,性命安可怀?父母且不顾,何言子与妻?名编壮士籍,不得中顾私。捐躯赴国难,视死忽如归.

同课章节目录