苏教版必修三《咬文嚼字》课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版必修三《咬文嚼字》课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

流

涎

茗

烟

锱

铢

必

较

没

镞

剥

啄

岑

寂

清

沁

蕴

藉

俗

滥

灞

桥

付

梓

王

嫱

尺

牍

识记生词

xián

míng

zī

zhū

zú

bō

cén

qìn

yùn

jiè

làn

bà

z?

qiáng

dú

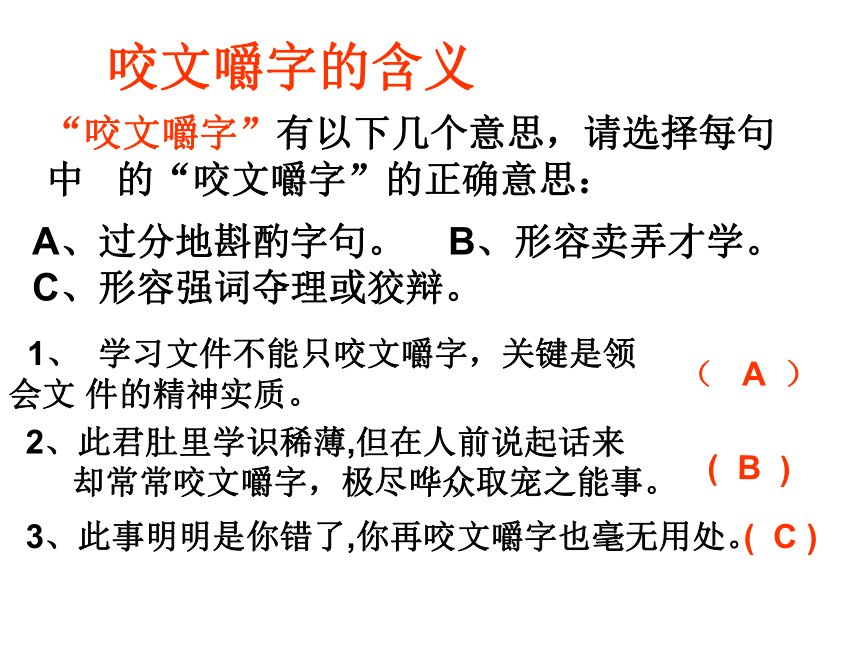

咬文嚼字的含义

“咬文嚼字”有以下几个意思,请选择每句中

的“咬文嚼字”的正确意思:

A、过分地斟酌字句。

B、形容卖弄才学。

C、形容强词夺理或狡辩。

1、

学习文件不能只咬文嚼字,关键是领

会文

件的精神实质。

2、此君肚里学识稀薄,但在人前说起话来

却常常咬文嚼字,极尽哗众取宠之能事。

3、此事明明是你错了,你再咬文嚼字也毫无用处。

(

A

)

(

B

)

(

C

)

咬文嚼字

但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和感情。

跳读

理解“咬文嚼字”的新含义?用文中语句回答。

讨论:

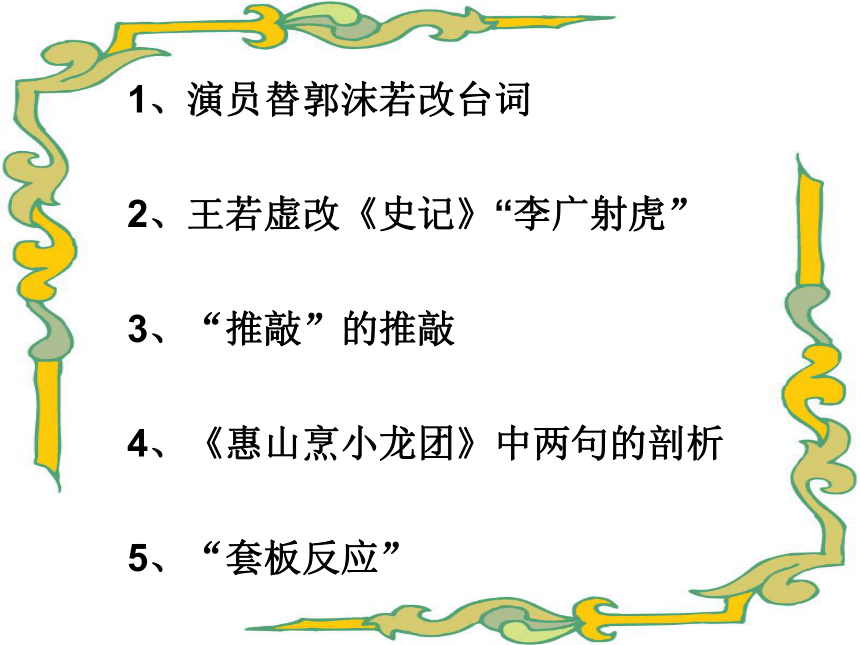

文章最后一段中说“以上只是随便举几个实例,说明咬文嚼字的道理”。

文章举了哪几个“实例”?说明了哪些“道理”?

1、演员替郭沫若改台词

2、王若虚改《史记》“李广射虎”

3、“推敲”的推敲

4、《惠山烹小龙团》中两句的剖析

5、“套板反应”

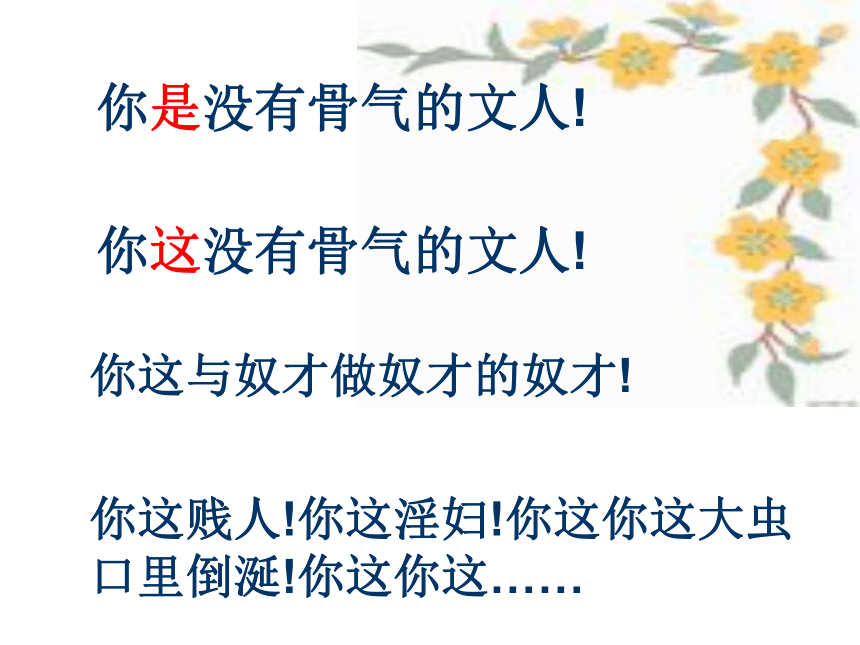

你是没有骨气的文人!

你这没有骨气的文人!

你这与奴才做奴才的奴才!

你这贱人!你这淫妇!你这你这大虫口里倒涎!你这你这……

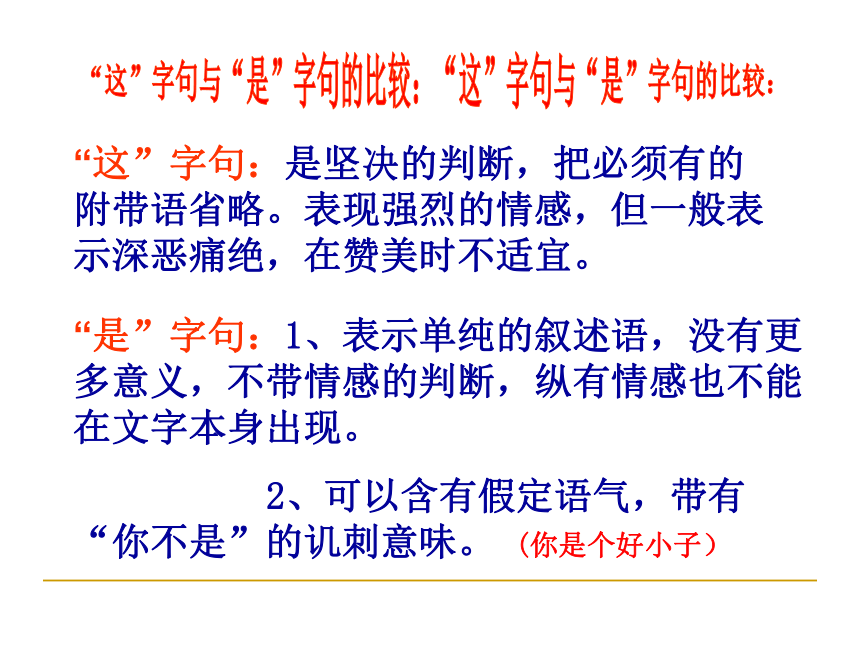

“这”字句与“是”字句的比较:

“这”字句:是坚决的判断,把必须有的附带语省略。表现强烈的情感,但一般表示深恶痛绝,在赞美时不适宜。

“是”字句:1、表示单纯的叙述语,没有更多意义,不带情感的判断,纵有情感也不能在文字本身出现。

2、可以含有假定语气,带有“你不是”的讥刺意味。

(你是个好小子)

你有革命家的风度。

你这革命家的风度。

不妥

举郭沫若的例子,为了说明什么?

不同句式,不同意味。文字和思想情感关系密切。

“以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。”

“尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。”

——王若虚改句

意味有何不同?

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。射之,终不能复入石矣。

《史记》原句

李广射虎的例子表明什么道理?

说明:繁简不同,意味不同?

题李凝幽居????

唐·贾岛

闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧推月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。

题李凝幽居????

唐·贾岛

闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。

一般认为:一、“敲”字将环境衬托得更为幽静,幽然之境顿出,孤寂之心情也不言而喻。把诗人的心境表现得更为透明。

二、诗题是“题李凝幽居”,所叙之事是访友,这个“门”应是李凝幽居之门,而不是僧(贾岛)自家之门。

作者认为:一、“推”固然显得鲁莽一点,但是它表示孤僧步月归寺,门原来是他自己掩的,于今他“推”。也就是说,“僧推月下门”,“推”的应是自家之门。他须自掩自推,足见寺里只有他孤零零的一个和尚。

二、“敲”的空气没有“推”的那么冷寂。就上句“鸟宿池边树”看来,“推”似乎比“敲”要调和些。“推”可以无声,“敲”不免有声,惊起了宿鸟,打破了寂静,平添了搅扰。

“推敲”说明的道理:

不同的字有时表现不同的意境,用什么字要看表现什么意境,推敲文字的实质,是推敲思想感情。

字眼不同,意境不同

《惠山烹小龙团》三、四句的剖析

惠山泉水泡小龙团茶。

独携小龙团,来试惠山泉。

独携天上小团月,来试人间第二泉。

联想不同,意蕴不同

联想训练

字有直指的意义,有联想的意义。直指的意义易用,联想的意义难用。

安于套语滥调,毫不斟酌地使用它们,并且自鸣得意,就是近代文艺心理学家所说的

“套板反应”。

误用:“套板反应”

弊端:套语滥调,全无新奇。

美人:“柳腰桃面”

才子:“学富五车,

才高八斗”

离别:“柳岸灞桥”

印书:“付梓”“杀青”

避免套板

推陈出新

1.那女子长得柳腰桃面,真是沉鱼落雁、闭月羞花。

2.东家之子,增一分则太长,减一分则太短,着粉则太白,施朱则太赤。

(宋玉《登徒子好色赋》)

写美貌

1.这个姑娘有着长长的睫毛,大大的眼睛,水汪汪的好像会说话。

2.那双眼睛,如秋水,如寒星,如宝珠,如白水银里头养着两丸黑水银。

(刘鹗《老残游记》)

避免套板

推陈出新

写眼睛

两句三年得,一吟双泪流。

——唐·贾岛

吟安一个字,拈断数茎须。

——唐·卢延让

王安石的“春风又绿江南岸”

,初定为“又到江南岸”,后改为“入”字,再改为“满”字,最后用“绿”字。

春风又到(

)江南岸

绿

——“绿”较之“到”写活了江南的勃勃生机,又流露出喜悦兴奋的心情。

红杏枝头春意浓(

)

闹

——着一“闹”字,不仅形容出红杏的众多和纷繁,而且使我们联想到杏花盛开的枝头,蜂飞蝶舞的生动景象,把生机勃勃的大好春光全都点染出来了。

古典诗歌中的炼字练习:

相传,苏东坡与他的妹妹苏小妹及诗友黄山谷一起论诗,互相题试。小妹说出:

“轻风

细柳”和“淡月

梅花”后,要各加一字,说出诗眼。

轻风

细柳,

淡月

梅花

苏东坡当即道:前者加“摇”,后句加“映”,即成为“轻风摇细柳,淡月映梅花。”不料苏小妹却评之为“下品”。

“轻风摇细柳,淡月映梅花。

‘轻风舞细柳,淡月隐梅花。’

苏东坡认真地思索后,得意地说:“有了,‘轻风舞细柳,淡月隐梅花。’”小妹微笑道:“好是好了,但仍不属上品。”

轻风扶细柳,淡月失梅花。

黄山谷忍不住了,问道:“依小妹的高见呢?”苏小妹便念了起来:“轻风扶细柳,淡月失梅花。”苏东坡、黄山谷吟诵玩味着,不禁托掌称妙。

“轻风”徐徐,若有若无,使“细柳”动态不显,唯有“扶”字才恰到好处地描绘出轻风徐来柳枝不堪的柔美之态,与“轻”、“细”相宜,和谐自然。“扶”字又把风人格化了,给人一种柔美之感。

既然恬静的月亮已经辉映大地,梅花自然就没有白天那么显眼。在月光映照下,也就淡然失色了。这样,一个“失”字,就勾画了月色和梅花相互交融的情景,营造了一种浓浓的意境。

流

涎

茗

烟

锱

铢

必

较

没

镞

剥

啄

岑

寂

清

沁

蕴

藉

俗

滥

灞

桥

付

梓

王

嫱

尺

牍

识记生词

xián

míng

zī

zhū

zú

bō

cén

qìn

yùn

jiè

làn

bà

z?

qiáng

dú

咬文嚼字的含义

“咬文嚼字”有以下几个意思,请选择每句中

的“咬文嚼字”的正确意思:

A、过分地斟酌字句。

B、形容卖弄才学。

C、形容强词夺理或狡辩。

1、

学习文件不能只咬文嚼字,关键是领

会文

件的精神实质。

2、此君肚里学识稀薄,但在人前说起话来

却常常咬文嚼字,极尽哗众取宠之能事。

3、此事明明是你错了,你再咬文嚼字也毫无用处。

(

A

)

(

B

)

(

C

)

咬文嚼字

但是在文学,无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。

咬文嚼字,在表面上像只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和感情。

跳读

理解“咬文嚼字”的新含义?用文中语句回答。

讨论:

文章最后一段中说“以上只是随便举几个实例,说明咬文嚼字的道理”。

文章举了哪几个“实例”?说明了哪些“道理”?

1、演员替郭沫若改台词

2、王若虚改《史记》“李广射虎”

3、“推敲”的推敲

4、《惠山烹小龙团》中两句的剖析

5、“套板反应”

你是没有骨气的文人!

你这没有骨气的文人!

你这与奴才做奴才的奴才!

你这贱人!你这淫妇!你这你这大虫口里倒涎!你这你这……

“这”字句与“是”字句的比较:

“这”字句:是坚决的判断,把必须有的附带语省略。表现强烈的情感,但一般表示深恶痛绝,在赞美时不适宜。

“是”字句:1、表示单纯的叙述语,没有更多意义,不带情感的判断,纵有情感也不能在文字本身出现。

2、可以含有假定语气,带有“你不是”的讥刺意味。

(你是个好小子)

你有革命家的风度。

你这革命家的风度。

不妥

举郭沫若的例子,为了说明什么?

不同句式,不同意味。文字和思想情感关系密切。

“以为虎而射之,没镞,既知其为石,因更复射,终不能入。”

“尝见草中有虎,射之,没镞。视之,石也。”

——王若虚改句

意味有何不同?

广出猎,见草中石,以为虎而射之,中石没镞,视之,石也。射之,终不能复入石矣。

《史记》原句

李广射虎的例子表明什么道理?

说明:繁简不同,意味不同?

题李凝幽居????

唐·贾岛

闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧推月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。

题李凝幽居????

唐·贾岛

闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。

一般认为:一、“敲”字将环境衬托得更为幽静,幽然之境顿出,孤寂之心情也不言而喻。把诗人的心境表现得更为透明。

二、诗题是“题李凝幽居”,所叙之事是访友,这个“门”应是李凝幽居之门,而不是僧(贾岛)自家之门。

作者认为:一、“推”固然显得鲁莽一点,但是它表示孤僧步月归寺,门原来是他自己掩的,于今他“推”。也就是说,“僧推月下门”,“推”的应是自家之门。他须自掩自推,足见寺里只有他孤零零的一个和尚。

二、“敲”的空气没有“推”的那么冷寂。就上句“鸟宿池边树”看来,“推”似乎比“敲”要调和些。“推”可以无声,“敲”不免有声,惊起了宿鸟,打破了寂静,平添了搅扰。

“推敲”说明的道理:

不同的字有时表现不同的意境,用什么字要看表现什么意境,推敲文字的实质,是推敲思想感情。

字眼不同,意境不同

《惠山烹小龙团》三、四句的剖析

惠山泉水泡小龙团茶。

独携小龙团,来试惠山泉。

独携天上小团月,来试人间第二泉。

联想不同,意蕴不同

联想训练

字有直指的意义,有联想的意义。直指的意义易用,联想的意义难用。

安于套语滥调,毫不斟酌地使用它们,并且自鸣得意,就是近代文艺心理学家所说的

“套板反应”。

误用:“套板反应”

弊端:套语滥调,全无新奇。

美人:“柳腰桃面”

才子:“学富五车,

才高八斗”

离别:“柳岸灞桥”

印书:“付梓”“杀青”

避免套板

推陈出新

1.那女子长得柳腰桃面,真是沉鱼落雁、闭月羞花。

2.东家之子,增一分则太长,减一分则太短,着粉则太白,施朱则太赤。

(宋玉《登徒子好色赋》)

写美貌

1.这个姑娘有着长长的睫毛,大大的眼睛,水汪汪的好像会说话。

2.那双眼睛,如秋水,如寒星,如宝珠,如白水银里头养着两丸黑水银。

(刘鹗《老残游记》)

避免套板

推陈出新

写眼睛

两句三年得,一吟双泪流。

——唐·贾岛

吟安一个字,拈断数茎须。

——唐·卢延让

王安石的“春风又绿江南岸”

,初定为“又到江南岸”,后改为“入”字,再改为“满”字,最后用“绿”字。

春风又到(

)江南岸

绿

——“绿”较之“到”写活了江南的勃勃生机,又流露出喜悦兴奋的心情。

红杏枝头春意浓(

)

闹

——着一“闹”字,不仅形容出红杏的众多和纷繁,而且使我们联想到杏花盛开的枝头,蜂飞蝶舞的生动景象,把生机勃勃的大好春光全都点染出来了。

古典诗歌中的炼字练习:

相传,苏东坡与他的妹妹苏小妹及诗友黄山谷一起论诗,互相题试。小妹说出:

“轻风

细柳”和“淡月

梅花”后,要各加一字,说出诗眼。

轻风

细柳,

淡月

梅花

苏东坡当即道:前者加“摇”,后句加“映”,即成为“轻风摇细柳,淡月映梅花。”不料苏小妹却评之为“下品”。

“轻风摇细柳,淡月映梅花。

‘轻风舞细柳,淡月隐梅花。’

苏东坡认真地思索后,得意地说:“有了,‘轻风舞细柳,淡月隐梅花。’”小妹微笑道:“好是好了,但仍不属上品。”

轻风扶细柳,淡月失梅花。

黄山谷忍不住了,问道:“依小妹的高见呢?”苏小妹便念了起来:“轻风扶细柳,淡月失梅花。”苏东坡、黄山谷吟诵玩味着,不禁托掌称妙。

“轻风”徐徐,若有若无,使“细柳”动态不显,唯有“扶”字才恰到好处地描绘出轻风徐来柳枝不堪的柔美之态,与“轻”、“细”相宜,和谐自然。“扶”字又把风人格化了,给人一种柔美之感。

既然恬静的月亮已经辉映大地,梅花自然就没有白天那么显眼。在月光映照下,也就淡然失色了。这样,一个“失”字,就勾画了月色和梅花相互交融的情景,营造了一种浓浓的意境。