第1课 中国古代政治体制的形成与发展 课件(11页PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治体制的形成与发展 课件(11页PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-07-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共11张PPT)

新编部编版

高中历史·选择性必修一

国家制度与社会治理

目录

第一单元

政治体制

第1课中国古代政治体制的形成与发展

第2课西方政治体制的产生和演变

第3课中国建立共和制的曲折历程

第二单元

官员的选拔与管理

第三单元

法律与教化

第四单元

民族关系与国家关系

第五单元基层治理与社会保障

第六单元货币与财税制度

第一单元

政治体制

第1课

中国古代政治体制的形成与发展

国家是社会发展到一定阶段的产物,又是凌驾于社会之上的公共权力,社会治理是国家的基本职能。

各国通过特定的权力分配、机构设置和运行为特征的政治体制来实现社会治理。

各国国情不同,各国的政治体制都有其独特性,都是在这个国家历史传承、文化传统、经济社会发展基础上的长期演进的结果。

1.

先秦时期的政治体制

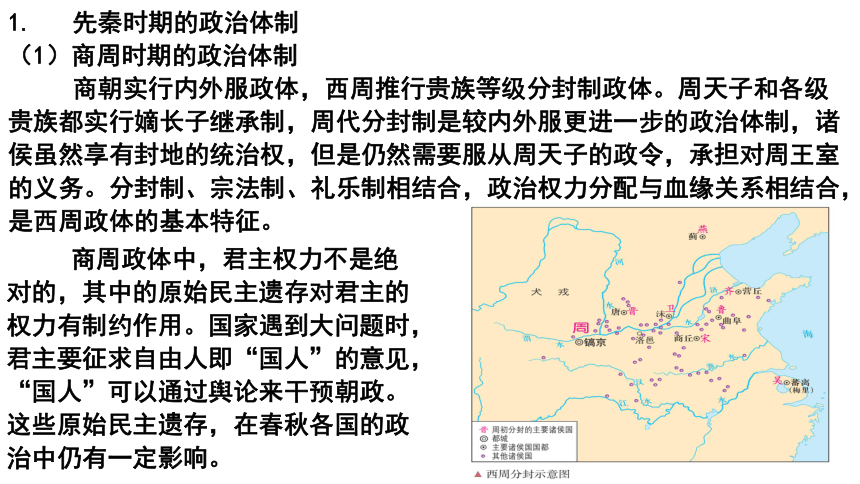

(1)商周时期的政治体制

商朝实行内外服政体,西周推行贵族等级分封制政体。周天子和各级贵族都实行嫡长子继承制,周代分封制是较内外服更进一步的政治体制,诸侯虽然享有封地的统治权,但是仍然需要服从周天子的政令,承担对周王室的义务。分封制、宗法制、礼乐制相结合,政治权力分配与血缘关系相结合,是西周政体的基本特征。

商周政体中,君主权力不是绝对的,其中的原始民主遗存对君主的权力有制约作用。国家遇到大问题时,君主要征求自由人即“国人”的意见,“国人”可以通过舆论来干预朝政。这些原始民主遗存,在春秋各国的政治中仍有一定影响。

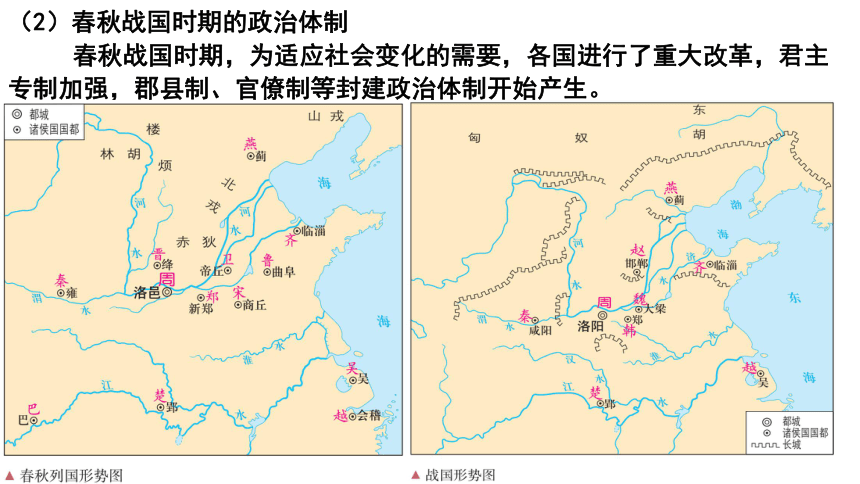

(2)春秋战国时期的政治体制

春秋战国时期,为适应社会变化的需要,各国进行了重大改革,君主专制加强,郡县制、官僚制等封建政治体制开始产生。

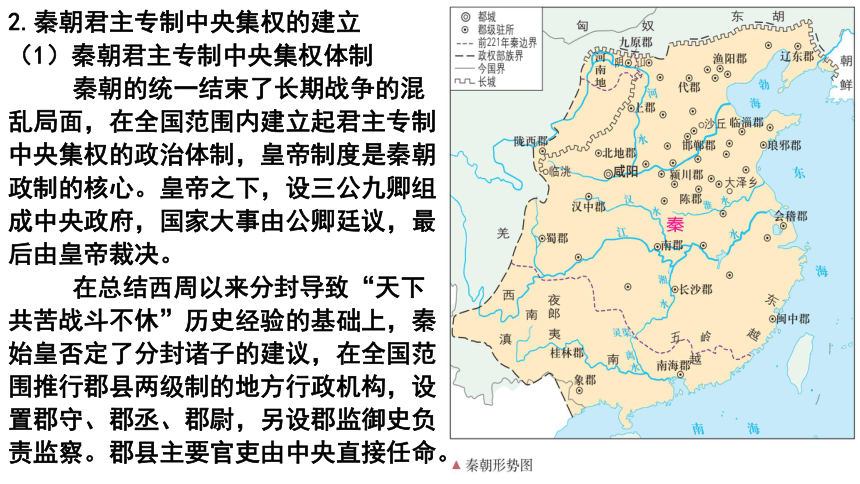

2.秦朝君主专制中央集权的建立

(1)秦朝君主专制中央集权体制

秦朝的统一结束了长期战争的混乱局面,在全国范围内建立起君主专制中央集权的政治体制,皇帝制度是秦朝政制的核心。皇帝之下,设三公九卿组成中央政府,国家大事由公卿廷议,最后由皇帝裁决。

在总结西周以来分封导致“天下共苦战斗不休”历史经验的基础上,秦始皇否定了分封诸子的建议,在全国范围推行郡县两级制的地方行政机构,设置郡守、郡丞、郡尉,另设郡监御史负责监察。郡县主要官吏由中央直接任命。

(2)秦代文书的作用

在秦朝统一的中央集权的国家治理中,文书发挥着重要作用,各级官僚机构以文书行政,还建立了以邮驿为中心的文书传送系统,以保障皇帝和中央的政令能够传送到全国各地。

3.两汉至明清时期行政体制的演变

(1)历代中央行政体制随君主专制的强化而产生的变化:

汉承秦制,中央行政体制仍为三公九卿制度,但是,中央行政中枢的权力由丞相府逐渐转移到皇帝亲信手中。汉武帝为了加强集权,设立中朝(内朝),从而使外朝丞相权力大大削弱。西汉晚期后,丞相制被三公制取代,中朝尚书权力增大,到东汉时期,刘秀将尚书台确立为心得行政中枢,三公权力收到削弱。

隋唐时期,三生六部制确立,标志着中央行政体制发展到一个新阶段,三省是皇帝直接掌控的中枢,中书省是受命皇帝的决策与出令机构,门下省是审议封驳朝廷政令的机构,尚书省是执行机构。三省长官是中书令、门下侍中、尚书令并称在想,分掌宰相职权。他们共同议政的地方叫政事堂。三生六部体系完整,职责分明,相互制约,可以有效旅行封建国家的不同职能。

宋朝虽设置了三省,但是职能废弛,另设中书门下省,“佐天子,执大政”,其长官“同中书门下平章事”履行宰相职权。

元朝实行中书省总理全国政务的一省制中枢体制。明朝洪武十三年1380年,废除中书省和丞相,标志着君主专制发展到更高的阶段。

明朝逐渐建立起内阁制。内阁大学士协助皇帝处理政务,成为事实上的中央行政中枢首脑。

清朝雍正帝设立军机处,军机大臣直接秉承皇帝,逐渐成为掌管处理全国军政事务的中枢机构。

(2)地方行政体制随中央集权强弱和国家治理需要而产生的调整:

汉朝地方行政体制演戏秦朝郡县两级制,郡太守开府分曹理事,各曹属吏分管具体事务,由太守分别任用。汉朝地方行政体制中还包括王国和侯国。景帝、武帝后,王国权力不断削弱,诸侯国不再对中央构成威胁。到东汉晚期,原来的监察区“州”演变为一级行政机构。

魏晋南北朝的地方行政体制主要是州郡县三级制,州刺史拥有行政权和军权,形成内轻外重、干弱枝强的局面。

隋朝废郡,实行州县二级制,唐朝继承。唐朝根据山川形势,把全国划分成10道,作为中央派出的监察机构。安史之乱后,道变成了州县以上的行政实体。唐中期以后,在一些战略要地,设节度使。后来发展到兼并、役使州县,形成格局藩镇割据。

宋朝改道为路,又将隋唐时期的军事管理机构府变为一级型政府,从而形成路、府、县三级制。

元朝在地方设置行中书省,作为中书省在地方的派出机构。后来行省演变成为地方常设的一级行政机构,形成省、路、府、州、县的多级行政体制。

明初废除行中书省,但省的格局未变,原行中书省的权力由布政使、按察使、都指挥使分割。后朝廷又向各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权。

清承明制,巡抚成了一省之长,又设总督掌管数省大权。明清时期,省以下设府、县,相对稳定。

新编部编版

高中历史·选择性必修一

国家制度与社会治理

目录

第一单元

政治体制

第1课中国古代政治体制的形成与发展

第2课西方政治体制的产生和演变

第3课中国建立共和制的曲折历程

第二单元

官员的选拔与管理

第三单元

法律与教化

第四单元

民族关系与国家关系

第五单元基层治理与社会保障

第六单元货币与财税制度

第一单元

政治体制

第1课

中国古代政治体制的形成与发展

国家是社会发展到一定阶段的产物,又是凌驾于社会之上的公共权力,社会治理是国家的基本职能。

各国通过特定的权力分配、机构设置和运行为特征的政治体制来实现社会治理。

各国国情不同,各国的政治体制都有其独特性,都是在这个国家历史传承、文化传统、经济社会发展基础上的长期演进的结果。

1.

先秦时期的政治体制

(1)商周时期的政治体制

商朝实行内外服政体,西周推行贵族等级分封制政体。周天子和各级贵族都实行嫡长子继承制,周代分封制是较内外服更进一步的政治体制,诸侯虽然享有封地的统治权,但是仍然需要服从周天子的政令,承担对周王室的义务。分封制、宗法制、礼乐制相结合,政治权力分配与血缘关系相结合,是西周政体的基本特征。

商周政体中,君主权力不是绝对的,其中的原始民主遗存对君主的权力有制约作用。国家遇到大问题时,君主要征求自由人即“国人”的意见,“国人”可以通过舆论来干预朝政。这些原始民主遗存,在春秋各国的政治中仍有一定影响。

(2)春秋战国时期的政治体制

春秋战国时期,为适应社会变化的需要,各国进行了重大改革,君主专制加强,郡县制、官僚制等封建政治体制开始产生。

2.秦朝君主专制中央集权的建立

(1)秦朝君主专制中央集权体制

秦朝的统一结束了长期战争的混乱局面,在全国范围内建立起君主专制中央集权的政治体制,皇帝制度是秦朝政制的核心。皇帝之下,设三公九卿组成中央政府,国家大事由公卿廷议,最后由皇帝裁决。

在总结西周以来分封导致“天下共苦战斗不休”历史经验的基础上,秦始皇否定了分封诸子的建议,在全国范围推行郡县两级制的地方行政机构,设置郡守、郡丞、郡尉,另设郡监御史负责监察。郡县主要官吏由中央直接任命。

(2)秦代文书的作用

在秦朝统一的中央集权的国家治理中,文书发挥着重要作用,各级官僚机构以文书行政,还建立了以邮驿为中心的文书传送系统,以保障皇帝和中央的政令能够传送到全国各地。

3.两汉至明清时期行政体制的演变

(1)历代中央行政体制随君主专制的强化而产生的变化:

汉承秦制,中央行政体制仍为三公九卿制度,但是,中央行政中枢的权力由丞相府逐渐转移到皇帝亲信手中。汉武帝为了加强集权,设立中朝(内朝),从而使外朝丞相权力大大削弱。西汉晚期后,丞相制被三公制取代,中朝尚书权力增大,到东汉时期,刘秀将尚书台确立为心得行政中枢,三公权力收到削弱。

隋唐时期,三生六部制确立,标志着中央行政体制发展到一个新阶段,三省是皇帝直接掌控的中枢,中书省是受命皇帝的决策与出令机构,门下省是审议封驳朝廷政令的机构,尚书省是执行机构。三省长官是中书令、门下侍中、尚书令并称在想,分掌宰相职权。他们共同议政的地方叫政事堂。三生六部体系完整,职责分明,相互制约,可以有效旅行封建国家的不同职能。

宋朝虽设置了三省,但是职能废弛,另设中书门下省,“佐天子,执大政”,其长官“同中书门下平章事”履行宰相职权。

元朝实行中书省总理全国政务的一省制中枢体制。明朝洪武十三年1380年,废除中书省和丞相,标志着君主专制发展到更高的阶段。

明朝逐渐建立起内阁制。内阁大学士协助皇帝处理政务,成为事实上的中央行政中枢首脑。

清朝雍正帝设立军机处,军机大臣直接秉承皇帝,逐渐成为掌管处理全国军政事务的中枢机构。

(2)地方行政体制随中央集权强弱和国家治理需要而产生的调整:

汉朝地方行政体制演戏秦朝郡县两级制,郡太守开府分曹理事,各曹属吏分管具体事务,由太守分别任用。汉朝地方行政体制中还包括王国和侯国。景帝、武帝后,王国权力不断削弱,诸侯国不再对中央构成威胁。到东汉晚期,原来的监察区“州”演变为一级行政机构。

魏晋南北朝的地方行政体制主要是州郡县三级制,州刺史拥有行政权和军权,形成内轻外重、干弱枝强的局面。

隋朝废郡,实行州县二级制,唐朝继承。唐朝根据山川形势,把全国划分成10道,作为中央派出的监察机构。安史之乱后,道变成了州县以上的行政实体。唐中期以后,在一些战略要地,设节度使。后来发展到兼并、役使州县,形成格局藩镇割据。

宋朝改道为路,又将隋唐时期的军事管理机构府变为一级型政府,从而形成路、府、县三级制。

元朝在地方设置行中书省,作为中书省在地方的派出机构。后来行省演变成为地方常设的一级行政机构,形成省、路、府、州、县的多级行政体制。

明初废除行中书省,但省的格局未变,原行中书省的权力由布政使、按察使、都指挥使分割。后朝廷又向各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权。

清承明制,巡抚成了一省之长,又设总督掌管数省大权。明清时期,省以下设府、县,相对稳定。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理