第1课 中国古代政治体制的形成与发展 课件(26页PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治体制的形成与发展 课件(26页PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 730.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-07-31 13:39:01 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第1课

中国古代政治体制的形成与发展

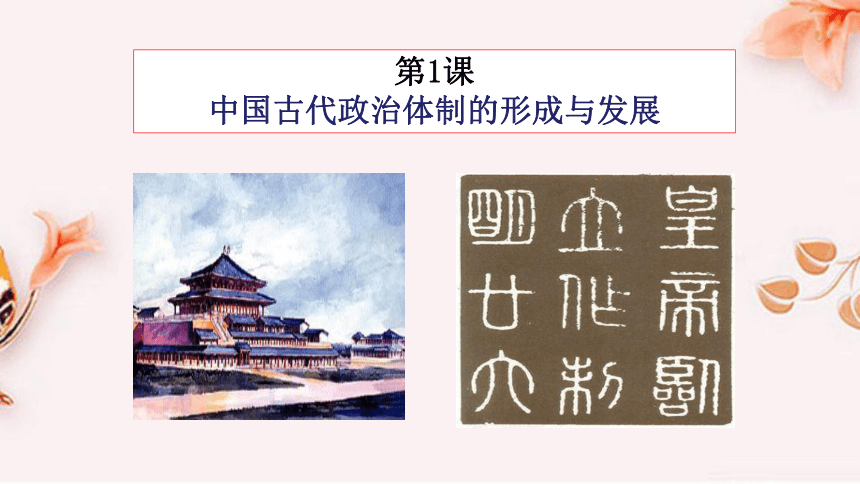

三皇五帝

夏朝

禅让制

1.建立

公元前2070年,禹建立

2.中央:设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。对夏后氏生活的地区直接统治

地方:主要通过控制一些部族实行间接统治。

3.政权性质:

公天下

→

家天下

权

力

传

承

禅让制变为世袭制

一、先秦的政治体制

(一)夏朝

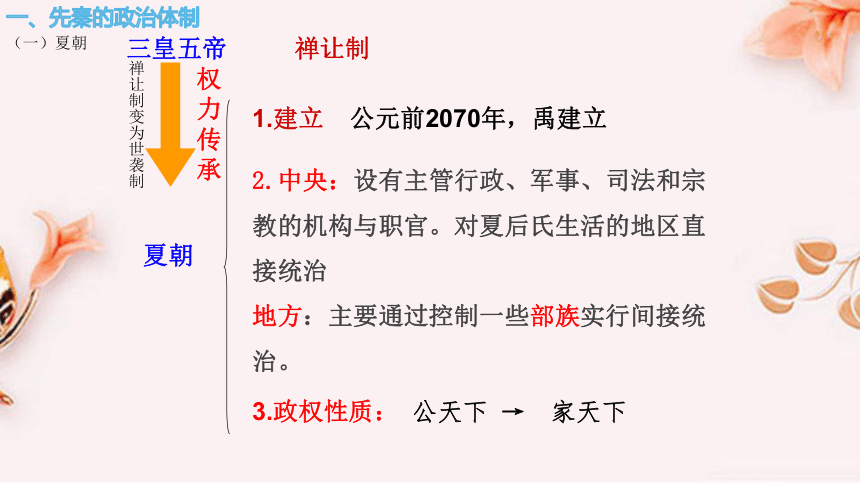

1.商朝的内外服体制:

(1)内服:商王直接控制的王畿地区

(2)外服:商王间接控制的方国和部落

都城

附属国

附属国

附属国

附属国

商王对外服控制力有限

一、先秦的政治体制

(二)商朝

2.宗法制

(1)目的:以血缘亲疏和嫡庶来确定继承关系和名分

(2)核心:

嫡长子继承制

一、先秦的政治体制

(二)商朝

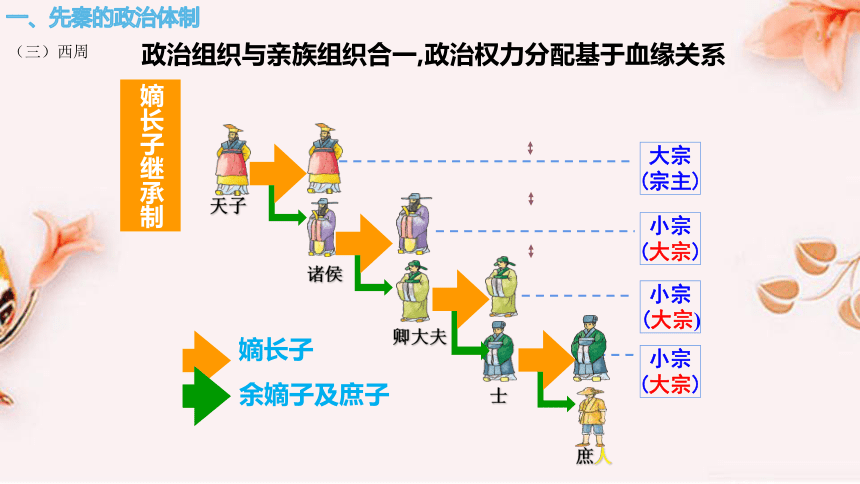

嫡长子

余嫡子及庶子

大宗

(宗主)

天子

诸侯

卿大夫

士

庶人

小宗

(大宗)

小宗

(大宗)

小宗

(大宗)

政治组织与亲族组织合一,政治权力分配基于血缘关系

嫡长子继承制

一、先秦的政治体制

(三)西周

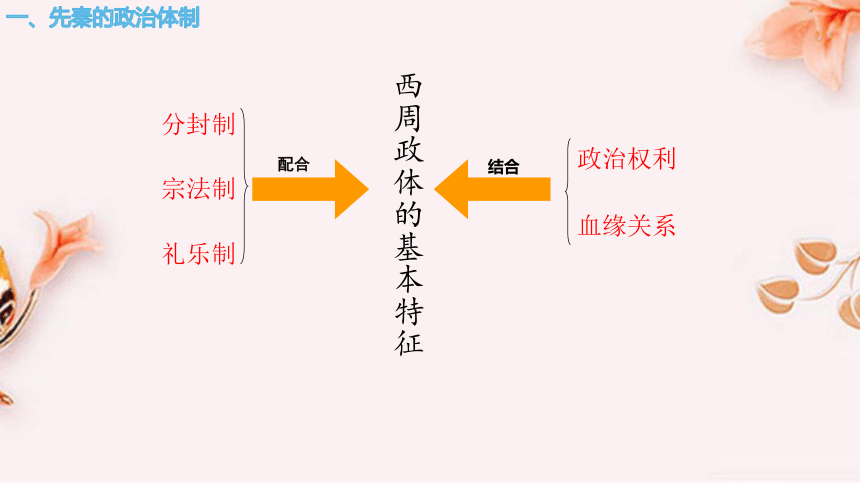

分封制

宗法制

礼乐制

政治权利

血缘关系

西周政体的基本特征

配合

结合

一、先秦的政治体制

一、先秦的政治体制

(四)商周政体的共同特征

(1)君主的权利不是绝对的,原始民主遗存对君主的权利有制约作用

(2)国家遇到重大问题时,君主要征求自由民“国民”的意见

(3)国人也可以通过舆论干预朝政

(4)原始民主遗存在春秋各国政治中仍然有一定影响

二、秦朝君主专制中央集权的建立

(一)背景

(1)春秋战国时期,社会经济发展,宗法血缘关系瓦解,西周贵族等级分封制开始解体

(2)为适应社会变化的需要,各国在政治上都进行了重大改革,君主专制加强,郡县制、官僚制等封建政治体制开始产生。

(3)秦统一结束了长期混乱局面。

“皇帝”名称的由来

秦始皇统一中国后,自认为"德兼三皇,功盖五帝",将"皇""帝"这两个人间最高的称呼结合起来,作为自己的称号,从此天子称为皇帝。先秦时期,中国的最高统治者称"王"、"后"或单称"皇"、"帝",如:帝尧、帝舜、夏后禹、商汤王、周文王、周武王。公元前221年,秦王嬴政吞并六国,统一天下。嬴政自认为这是亘古未有的功业,甚至连三皇五帝也比不上他,如果不改变"王"的称号,就"无以称成功,传后世",于是让李斯等人研究一下怎么才能改变自己的称号,以显示自己的"丰功伟绩"。李斯等人商议后报告秦王说,上古有天皇、地皇、泰皇,泰皇最贵,可改"王"为"泰皇"。嬴政反复考虑,认为自己"德兼三皇,功盖五帝",决定兼采"皇"、"帝"之号,将这两个称呼结合起来称为"皇帝",成为帝制时代最高统治者的称号。

隋

文

帝

杨

坚

秦始皇嬴政

二、秦朝君主专制中央集权的建立

监察百官

辅佐皇帝处理政务

军事

皇帝

太尉

丞相

御史大夫

奉常

卫尉

郎中令

廷尉

典客

宗正

治粟内史

太仆

中央行政机构

三公九卿,

各司其职,互相牵制,保证皇权。

二、秦朝君主专制中央集权的建立

(二)君主专制中央集权政治体制

官吏任免

财赋收入

军队指挥

郡县制

分封制

皇帝任免\有任期

周王分封\世袭

凭借才能

凭借血缘

收归中央

诸侯自用少量上贡

皇帝指挥

诸侯指挥

从“贵族政治”到“官僚政治”

二、秦朝君主专制中央集权的建立

郡守

县令、县长

三老、啬夫等

地方分权

中央集权

制度创新

历代沿用

地方行政机构

二、秦朝君主专制中央集权的建立

二、秦朝君主专制中央集权的建立

(三)文书

(1)各级官僚机构以文书行政

(2)建立了以邮驿为中心的文书传递系统,以保障皇帝和中央的政令能够送到全国各地

(3)秦朝文书十分繁密,秦始皇日夜都要批阅大量文书

三、两汉至明清时期行政体制的演变

1.汉朝行政中枢的演变

(1)汉承秦制,中央行政体制仍为三公九卿制。但是,中央行政中枢的权力逐渐由丞相府转移到皇帝亲信手中

(2)汉武帝为了加强集权,设立中朝(或称“内朝”),从而使外朝丞相的权力大大削弱

(3)西汉晚期以后,丞相制被三公制取代,中朝尚书台的权力逐渐增大。

(4)东汉刘秀将尚书台确立为新的行政中枢,三公权利受到削弱

(一)中央行政体制的演变

2.隋唐三省六部制

皇

帝

门下省

尚书省

中书省

(起草政令)

(执行

政务)

(封驳审议)

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

宰相

三、两汉至明清时期行政体制的演变

三省六部制的特点:

三省职责分明,相互制约

(一)中央行政体制的演变

政事堂

中书门下

宰相会议召开的地方叫政事堂,后来改称中书门下提高了行政效率,三省出现一体化趋势。

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(一)中央行政体制的演变

3.宋朝

4.元朝

三省职能废弛瘫痪,另设中书门下省“佐天子,执大政”,其长官“同中书门下平章事”旅行宰相的职权。

实行中书省总理全国政务的一省制中枢体制

三、两汉至明清时期行政体制的演变

特点:

机构重叠

特点:

丞相权重

(一)中央行政体制的演变

5.明朝

6.清朝

明太祖废除中书省和丞相,丞相制度终结,标志着封建君主专制发展到更高阶段。废除丞相后,明朝逐步建立起内阁制,内阁大学士协助皇帝处理大量政务,成为事实上中央行政的中枢首脑。

雍正设立军机处,军机大臣直接秉承皇帝,逐渐成为掌管处理全国军政事务的中枢。

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(一)中央行政体制的演变

秦

汉

唐

宋

元

明

清

外朝

丞相

内朝

尚书省-

门下省

中书省

参知政事

枢密院

三司

中书省一省制

废丞相

重用亲信

削弱相权

相权一分为三

分割宰相行政权,军权,财权

相权扩大

相权消失

君主专制的演进示意图

君权

相权

六部

军机处

顶峰

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

1.汉朝

(1)地方行政体制:

郡、县两级制→州、郡、县

(2)主要内容:

①汉承秦制

太守

郡丞

郡尉

(军事)

(行政)

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

②郡下设县(或道),县设令或长,之下有丞、尉及分曹属吏

③汉初地方行政体制还包括王国和诸侯国

④景帝、武帝后,诸侯国的权利不断被削弱,诸侯国不再对中央构成威胁。

⑤到东汉晚期,原来的检查区“州”变为一级行政机构

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

2.魏晋南北朝

(2)主要内容:

(1)地方行政体制:

州、县、郡三级制

3.隋唐

(1)地方行政体制:州、县二级制

(2)主要内容:①隋朝废郡,以州统县,实行州、县二级制

②唐继隋制,把全国划分为10道(后增至15道),作为中央排出的监察机构。

主要是州、郡、县三级制,州刺史不仅有行政权,还有领兵权,形成内轻外重、干弱枝强的局面

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

③安史之乱后,道变成州、县以上的以及行政实体。

④唐中期后,一些战略重地设节度使,后发展到兼并役使州县,拥兵自重,形成割据势力

4.宋朝

(1)地方行政体制:

路、府、县三级行政体制

(2)内容:

改道为路,将隋唐时期作为军事管理机构的府变为以及行政区划,形成了路、府、县三级制

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

5.元朝

(1)地方行政体制:

省、路、府、州、县多级行政体制

(2)内容:

①在地方设置行中书省,掌管一省政务,后演变为地方常设的最高一级行政机构

②行省下设路、府、州、县,形成多级行政体制。

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

6.明清

(1)地方行政体制:省、府、县三级行政体制

(2)内容:

①明朝:

a.废除行省,原行中书省的权力由布政使、按察使、都指挥使分割

b.后来,朝廷向各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

②清朝:

清继明制,巡抚变为一省长官,又设总督掌管数省军政大权

③明清:省之下设府(直隶州)。府下设县(州),形成省、府、

县三级行政体制

第1课

中国古代政治体制的形成与发展

三皇五帝

夏朝

禅让制

1.建立

公元前2070年,禹建立

2.中央:设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。对夏后氏生活的地区直接统治

地方:主要通过控制一些部族实行间接统治。

3.政权性质:

公天下

→

家天下

权

力

传

承

禅让制变为世袭制

一、先秦的政治体制

(一)夏朝

1.商朝的内外服体制:

(1)内服:商王直接控制的王畿地区

(2)外服:商王间接控制的方国和部落

都城

附属国

附属国

附属国

附属国

商王对外服控制力有限

一、先秦的政治体制

(二)商朝

2.宗法制

(1)目的:以血缘亲疏和嫡庶来确定继承关系和名分

(2)核心:

嫡长子继承制

一、先秦的政治体制

(二)商朝

嫡长子

余嫡子及庶子

大宗

(宗主)

天子

诸侯

卿大夫

士

庶人

小宗

(大宗)

小宗

(大宗)

小宗

(大宗)

政治组织与亲族组织合一,政治权力分配基于血缘关系

嫡长子继承制

一、先秦的政治体制

(三)西周

分封制

宗法制

礼乐制

政治权利

血缘关系

西周政体的基本特征

配合

结合

一、先秦的政治体制

一、先秦的政治体制

(四)商周政体的共同特征

(1)君主的权利不是绝对的,原始民主遗存对君主的权利有制约作用

(2)国家遇到重大问题时,君主要征求自由民“国民”的意见

(3)国人也可以通过舆论干预朝政

(4)原始民主遗存在春秋各国政治中仍然有一定影响

二、秦朝君主专制中央集权的建立

(一)背景

(1)春秋战国时期,社会经济发展,宗法血缘关系瓦解,西周贵族等级分封制开始解体

(2)为适应社会变化的需要,各国在政治上都进行了重大改革,君主专制加强,郡县制、官僚制等封建政治体制开始产生。

(3)秦统一结束了长期混乱局面。

“皇帝”名称的由来

秦始皇统一中国后,自认为"德兼三皇,功盖五帝",将"皇""帝"这两个人间最高的称呼结合起来,作为自己的称号,从此天子称为皇帝。先秦时期,中国的最高统治者称"王"、"后"或单称"皇"、"帝",如:帝尧、帝舜、夏后禹、商汤王、周文王、周武王。公元前221年,秦王嬴政吞并六国,统一天下。嬴政自认为这是亘古未有的功业,甚至连三皇五帝也比不上他,如果不改变"王"的称号,就"无以称成功,传后世",于是让李斯等人研究一下怎么才能改变自己的称号,以显示自己的"丰功伟绩"。李斯等人商议后报告秦王说,上古有天皇、地皇、泰皇,泰皇最贵,可改"王"为"泰皇"。嬴政反复考虑,认为自己"德兼三皇,功盖五帝",决定兼采"皇"、"帝"之号,将这两个称呼结合起来称为"皇帝",成为帝制时代最高统治者的称号。

隋

文

帝

杨

坚

秦始皇嬴政

二、秦朝君主专制中央集权的建立

监察百官

辅佐皇帝处理政务

军事

皇帝

太尉

丞相

御史大夫

奉常

卫尉

郎中令

廷尉

典客

宗正

治粟内史

太仆

中央行政机构

三公九卿,

各司其职,互相牵制,保证皇权。

二、秦朝君主专制中央集权的建立

(二)君主专制中央集权政治体制

官吏任免

财赋收入

军队指挥

郡县制

分封制

皇帝任免\有任期

周王分封\世袭

凭借才能

凭借血缘

收归中央

诸侯自用少量上贡

皇帝指挥

诸侯指挥

从“贵族政治”到“官僚政治”

二、秦朝君主专制中央集权的建立

郡守

县令、县长

三老、啬夫等

地方分权

中央集权

制度创新

历代沿用

地方行政机构

二、秦朝君主专制中央集权的建立

二、秦朝君主专制中央集权的建立

(三)文书

(1)各级官僚机构以文书行政

(2)建立了以邮驿为中心的文书传递系统,以保障皇帝和中央的政令能够送到全国各地

(3)秦朝文书十分繁密,秦始皇日夜都要批阅大量文书

三、两汉至明清时期行政体制的演变

1.汉朝行政中枢的演变

(1)汉承秦制,中央行政体制仍为三公九卿制。但是,中央行政中枢的权力逐渐由丞相府转移到皇帝亲信手中

(2)汉武帝为了加强集权,设立中朝(或称“内朝”),从而使外朝丞相的权力大大削弱

(3)西汉晚期以后,丞相制被三公制取代,中朝尚书台的权力逐渐增大。

(4)东汉刘秀将尚书台确立为新的行政中枢,三公权利受到削弱

(一)中央行政体制的演变

2.隋唐三省六部制

皇

帝

门下省

尚书省

中书省

(起草政令)

(执行

政务)

(封驳审议)

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

宰相

三、两汉至明清时期行政体制的演变

三省六部制的特点:

三省职责分明,相互制约

(一)中央行政体制的演变

政事堂

中书门下

宰相会议召开的地方叫政事堂,后来改称中书门下提高了行政效率,三省出现一体化趋势。

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(一)中央行政体制的演变

3.宋朝

4.元朝

三省职能废弛瘫痪,另设中书门下省“佐天子,执大政”,其长官“同中书门下平章事”旅行宰相的职权。

实行中书省总理全国政务的一省制中枢体制

三、两汉至明清时期行政体制的演变

特点:

机构重叠

特点:

丞相权重

(一)中央行政体制的演变

5.明朝

6.清朝

明太祖废除中书省和丞相,丞相制度终结,标志着封建君主专制发展到更高阶段。废除丞相后,明朝逐步建立起内阁制,内阁大学士协助皇帝处理大量政务,成为事实上中央行政的中枢首脑。

雍正设立军机处,军机大臣直接秉承皇帝,逐渐成为掌管处理全国军政事务的中枢。

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(一)中央行政体制的演变

秦

汉

唐

宋

元

明

清

外朝

丞相

内朝

尚书省-

门下省

中书省

参知政事

枢密院

三司

中书省一省制

废丞相

重用亲信

削弱相权

相权一分为三

分割宰相行政权,军权,财权

相权扩大

相权消失

君主专制的演进示意图

君权

相权

六部

军机处

顶峰

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

1.汉朝

(1)地方行政体制:

郡、县两级制→州、郡、县

(2)主要内容:

①汉承秦制

太守

郡丞

郡尉

(军事)

(行政)

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

②郡下设县(或道),县设令或长,之下有丞、尉及分曹属吏

③汉初地方行政体制还包括王国和诸侯国

④景帝、武帝后,诸侯国的权利不断被削弱,诸侯国不再对中央构成威胁。

⑤到东汉晚期,原来的检查区“州”变为一级行政机构

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

2.魏晋南北朝

(2)主要内容:

(1)地方行政体制:

州、县、郡三级制

3.隋唐

(1)地方行政体制:州、县二级制

(2)主要内容:①隋朝废郡,以州统县,实行州、县二级制

②唐继隋制,把全国划分为10道(后增至15道),作为中央排出的监察机构。

主要是州、郡、县三级制,州刺史不仅有行政权,还有领兵权,形成内轻外重、干弱枝强的局面

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

③安史之乱后,道变成州、县以上的以及行政实体。

④唐中期后,一些战略重地设节度使,后发展到兼并役使州县,拥兵自重,形成割据势力

4.宋朝

(1)地方行政体制:

路、府、县三级行政体制

(2)内容:

改道为路,将隋唐时期作为军事管理机构的府变为以及行政区划,形成了路、府、县三级制

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

5.元朝

(1)地方行政体制:

省、路、府、州、县多级行政体制

(2)内容:

①在地方设置行中书省,掌管一省政务,后演变为地方常设的最高一级行政机构

②行省下设路、府、州、县,形成多级行政体制。

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

6.明清

(1)地方行政体制:省、府、县三级行政体制

(2)内容:

①明朝:

a.废除行省,原行中书省的权力由布政使、按察使、都指挥使分割

b.后来,朝廷向各省派出巡抚、巡按,逐渐总揽一省之权

三、两汉至明清时期行政体制的演变

(二)地方行政体制的演变

②清朝:

清继明制,巡抚变为一省长官,又设总督掌管数省军政大权

③明清:省之下设府(直隶州)。府下设县(州),形成省、府、

县三级行政体制

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理