人教版《中国古代诗歌散文欣赏》《伶官传序》课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版《中国古代诗歌散文欣赏》《伶官传序》课件(共31张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

伶:封建时代称乐工为伶

。

伶官:在宫廷中授有官职的伶人,叫做伶官

。

《伶官传》选自欧阳修《新五代史》。

序:为一种文体,相当于今天某些文章的“前言”或者编者的“按语”,它的内容或是提纲挈领地评价该书内容,或者叙述著书作文的缘由,以便有助于读者理解下面有关书或文的内容。

解题

时代背景:

北宋王朝建立后,随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。由于北方少数民族的不断进犯,民族矛盾也日益尖锐。面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都要靠纳币输绢以求苟安。在这样的历史背景下,欧阳修想通过后唐庄宗李存勖的兴亡史进行讽谏。

五代十国(907年-960年)这一称谓出自《新五代史》

五代是指907年唐朝灭亡后依次更替的位于中原地区的五个政权,即后梁、后唐、后晋、后汉与后周。公元960年,赵匡胤篡后周建立北宋,五代结束。而在唐末、五代及宋初,中原政权之外存在过许多割据政权,其中前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(荆南)、北汉等十个割据政权被《新五代史》及后世史学家统称十国。

在我国历史上有一个特别的时段:

五代

五代(唐宋之间的五个朝

代,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周)是我国历史上战乱频仍的动荡时期。在这短短53年间,先后换了四姓十四个国君,篡位、弑君现象屡见不鲜。

这期间,出现了一个特别的帝王:

后唐---庄宗

后唐庄宗李存勖称帝后,迷

恋伶人,“常身与俳优(杂耍艺人)杂戏于庭,伶人由此用事”,于是被败政乱国的伶官景进、史彦琼、郭从谦等人所惑。后叛乱四起,拥有重兵的伶官拒不发兵,而庄宗亲征又告败北,众叛亲离之期,伶官又乘危作乱,用乱箭射死了庄宗。

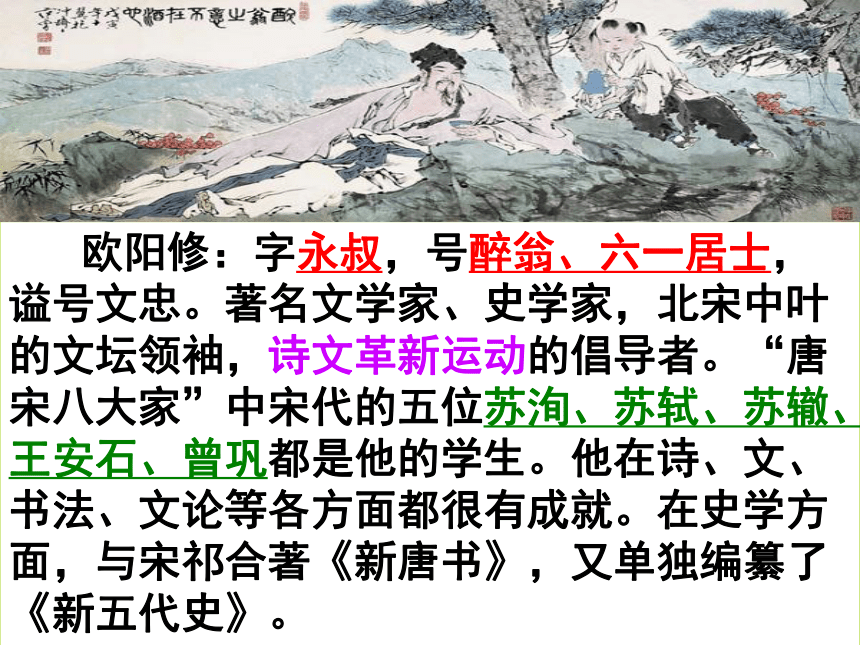

欧阳修:字永叔,号醉翁、六一居士,谥号文忠。著名文学家、史学家,北宋中叶的文坛领袖,诗文革新运动的倡导者。“唐宋八大家”中宋代的五位苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩都是他的学生。他在诗、文、书法、文论等各方面都很有成就。在史学方面,与宋祁合著《新唐书》,又单独编纂了《新五代史》。

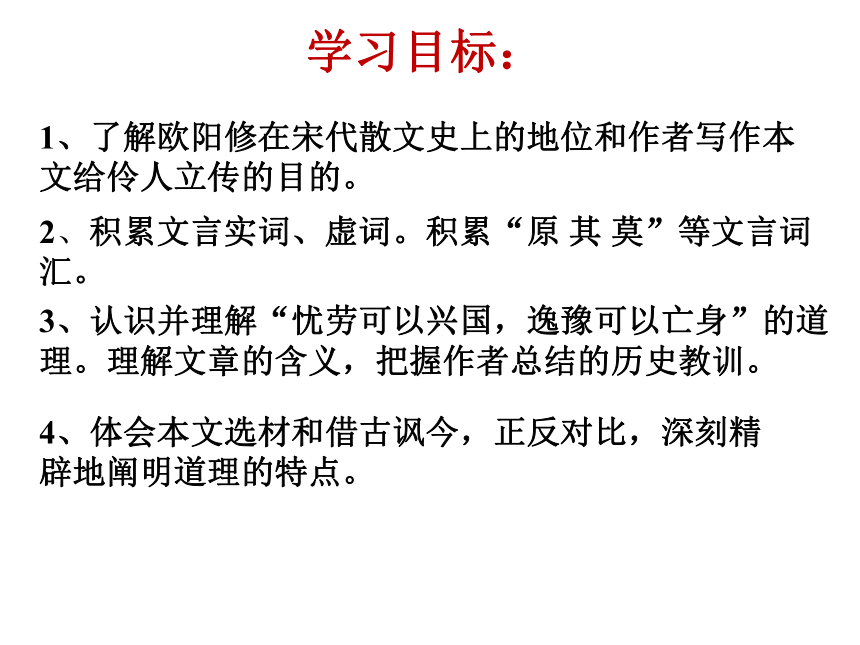

学习目标:

1、了解欧阳修在宋代散文史上的地位和作者写作本文给伶人立传的目的。

2、积累文言实词、虚词。积累“原

其

莫”等文言词汇。

4、体会本文选材和借古讽今,正反对比,深刻精辟地阐明道理的特点。

3、认识并理解“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理。理解文章的含义,把握作者总结的历史教训。

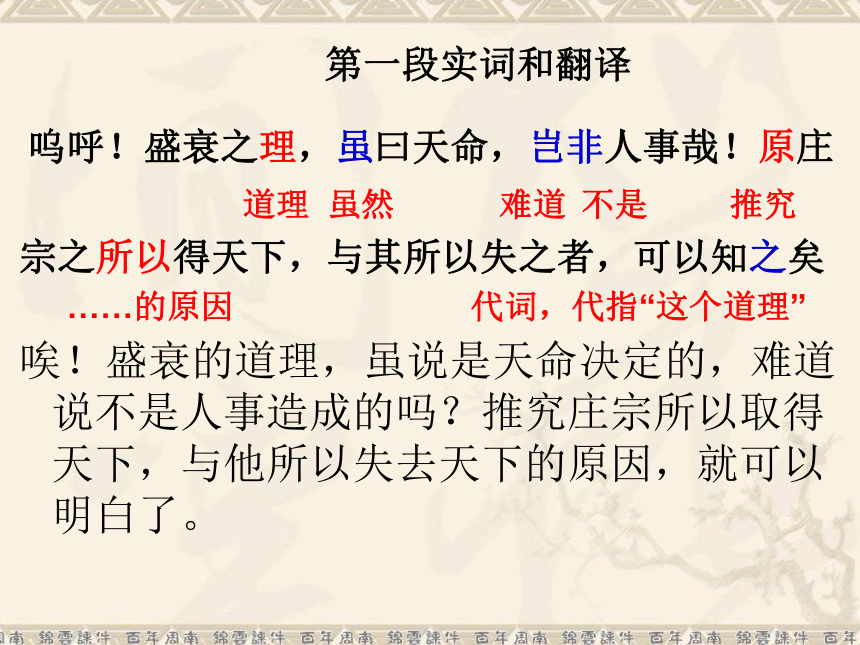

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原庄

宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣

唉!盛衰的道理,虽说是天命决定的,难道说不是人事造成的吗?推究庄宗所以取得天下,与他所以失去天下的原因,就可以明白了。?

第一段实词和翻译

道理

虽然

难道

不是

推究

……的原因

代词,代指“这个道理”

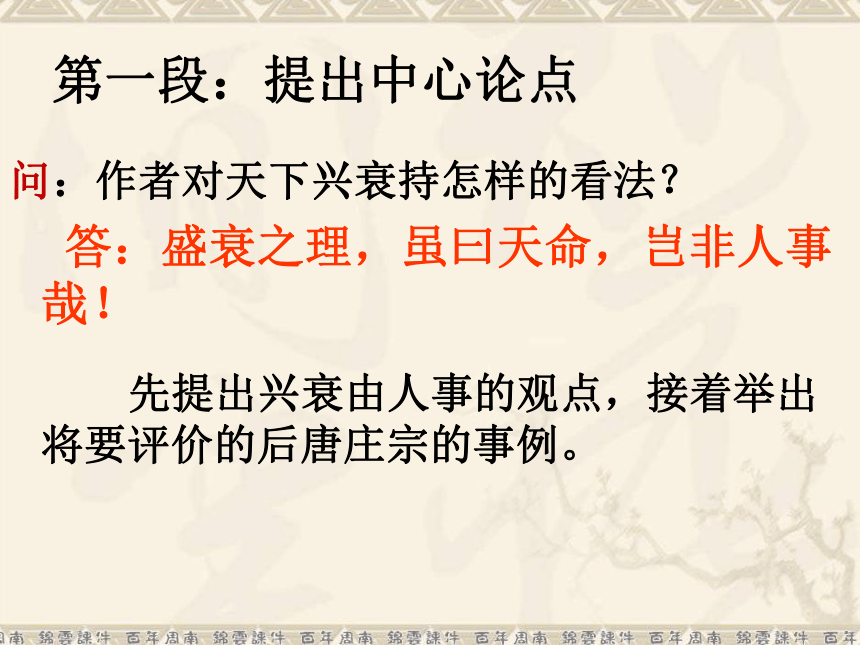

问:作者对天下兴衰持怎样的看法?

答:盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

第一段:提出中心论点

先提出兴衰由人事的观点,接着举出将要评价的后唐庄宗的事例。

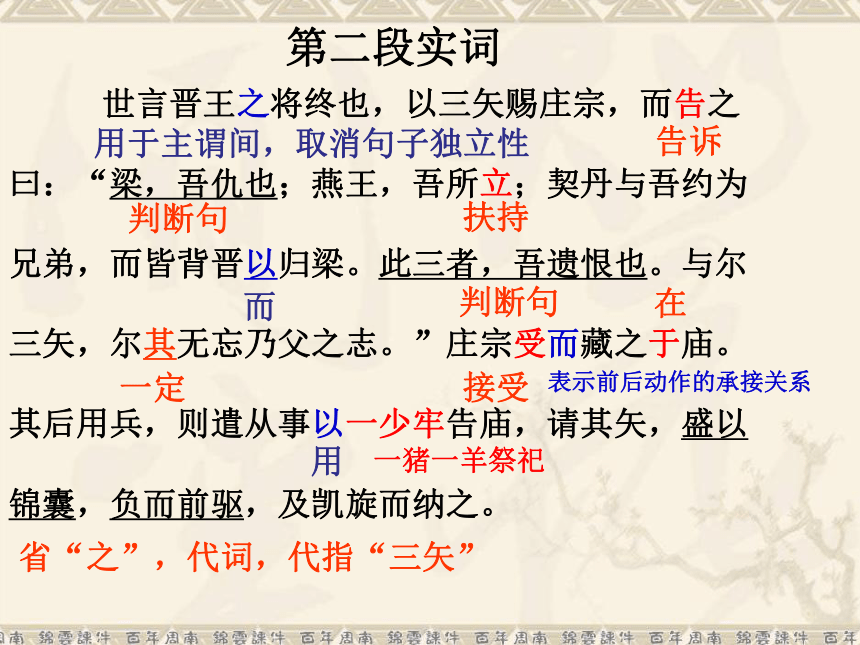

世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗,而告之

曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹与吾约为

兄弟,而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨也。与尔

三矢,尔其无忘乃父之志。”庄宗受而藏之于庙。

其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢,盛以

锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

?

第二段实词

用于主谓间,取消句子独立性

告诉

判断句

扶持

而

判断句

一定

接受

表示前后动作的承接关系

在

用

一猪一羊祭祀

省“之”,代词,代指“三矢”

第二段译文

世人传说晋王临死时,把三枝箭赐给庄宗,并告诉他说:“梁国是我的仇敌,燕王是我推立的,契丹与我约为兄弟,可是后来都背叛我去投靠了梁。这三件事是我的遗恨。交给你三枝箭,你不要忘记你父亲报仇的志向。”庄宗受箭收藏在祖庙。以后宗庄出兵打仗,便派手下的随人官员,用猪羊去祭告祖先,从宗庙里恭敬地取出箭来,装在漂亮的丝织口袋里,使人背着在军前开路,等打了胜仗回来,仍旧把箭收进宗庙。

与尔三矢

李克用临死时,交给儿子李存勖三支箭,嘱咐他要完成三件大事:一是讨伐刘仁恭(刘守光),攻克幽州;二是征讨契丹,解除北方边境的威胁;第三件大事就是要消灭世敌朱全忠。他儿子李存勖将三支箭供奉在家庙里,每临出征就派人取来,放在精制的丝套里,带着上阵,打了胜仗,又送回家庙,表示完成了任务。

公元911年,李存勖在高邑打败了朱全忠亲自统帅的50万大军。接着,攻破燕地,将刘仁恭活捉回太原。九年后,他又大破契丹兵,将耶律阿保机赶回北方。经过十多年的交战,李存勖基本上完成了父亲遗命,于公元923年攻灭后梁,统一北方,四月,在魏州称帝,国号为唐,不久迁都洛阳,年号“同光”,史称后唐。

补充材料

分析第二段:庄宗得天下

1、晋王临终遗言的主要内容是什么?用自己的话简单回答。

答:告知三件憾事,劝庄宗完成遗愿。

2、通过第二段的叙述来看,“庄宗之所以得天下”在于什么?

答:“忧患与勤劳”。

叙述晋王的遗命,庄宗如何接受和执行晋王的遗命。

方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于

太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之

盛,可谓壮哉!及仇雠已灭,天下已定,一

夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而

士卒离散,君臣相顾,不知所归,至于誓天

断发,泣下沾襟,何其衰也!

旺盛

匆忙的样子

第三段实词

省略句,介词短语后置

返回的地方

当

捆绑

绳索

用匣子装着

等到

叛军

到了

第三段译文

当他用绳子绑住燕王父子,用小木匣装着梁国君臣的头,走进祖庙,把箭交还到晋王的灵座前,告诉他生前报仇的志向已经完成,他那神情气慨,是多么威风!等到仇敌已经消灭,天下已经安定,一人在夜里发难,作乱的人四面响应,他慌慌张张出兵东进,还没见到乱贼,部下的兵士就纷纷逃散,君臣们你看着我,我看着你,不知到哪里去好;到了割下头发来对天发誓,抱头痛哭,眼泪沾湿衣襟的可怜地步,怎么那样的衰败差劲呢!

岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹而皆

自于人欤?

《书》曰:“满招损,谦受益。”忧劳可以兴

国,逸豫可以亡身,自然之理也。

使动用法,使……毁灭

或者

推究

迹象

使动用法,使……兴盛

第三段实词

第三段译文

难道说是因为取得天下难,而失去天下容易才象这样的吗?还是推究他成功失败的原因,都是由于人事呢?《尚书》上说:“自满会招来损害,谦虚能得到益处。”忧劳可以使国家兴盛,安乐可以使自身灭亡,这是自然的道理。

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

忧劳兴国:

越王勾贱卧薪尝胆

文帝景帝“文景之治”

唐太宗“以史为鉴”

逸豫亡身:

蜀汉后主“乐不思蜀”

陈后主“后庭遗曲”

宋徽宗练瘦金终致被掳

补充材料

故方其盛也,举天下之豪杰莫能与之争;及

其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑

第三段实词及翻译

强盛

全,所有的

没有人

围困

被动句

因此,当他兴盛时,普天下的豪杰,没有谁能和他相争;到他衰败时,数十个乐官就把他困住,最后身死国灭,被天下人耻笑。

第三段分析

1、第三段的主要内容是什么?说明了一个什么道理?

答;本段主要写庄宗失天下的经过,是对“逸豫可以亡身”的说明。

2.第三段和第二段运用了什么论证方法?试具体说明。

答:正反对比。二段正面叙说,三段反面叙说。

夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所

溺,岂独伶人也哉!作《伶官传》。

积聚

被动句

第四段实词

介词短语后置,译为“在”

祸患常常是由一点一滴极小的错误积累而酿成的,纵使是聪明有才能和英勇果敢的人,也多半沉溺于某种爱好之中,受其迷惑而结果陷于困穷,难道仅只是溺爱伶人有这种坏结果吗?

第四段分析

问:第四段以感叹结尾强调了哪些道理?

答:告诫人们不要走历史的覆辙,记住“满招损,谦受益”、“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的历史教训。

指出“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”,“所溺”不只限于伶人。

内容总结

908年

912年

923年

926年

23岁

27岁

38岁

41岁

接受三矢,继父遗志

系燕王父子以组(灭燕)

函梁君臣之首(亡梁)

身死国灭,为天下笑

论

点:盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉

结论:忧劳可以兴国,逸豫可以亡身

推论:祸患常积于忽微,智勇多困于所溺

{

立国(15年)

灭国(3年)

全文结构

思考:

在一百多年后的北宋中叶,作者重新提这件史实,有何意义?

明确:文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而后失天下的历史教训,阐明了国家盛衰取决于人事的道理。

欧阳修写《伶官传》并冠以短序,是为了告戒北宋统治者吸取后唐庄宗李存勖宠信伶人而身死国灭的历史教训,力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

文章主旨

文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而后失天下的历史教训,阐明了国家盛衰取决于人事的道理。讽谏北宋王朝力戒骄奢、防微杜渐、励精图治。

名句积累:

1、“满招损,谦得益。”

2、“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。”

3、“祸患常积于忽微,智勇多困于所溺。”

释:自满招来损害,谦虚得到好处。

释:忧虑辛劳可以使国家兴盛,安闲享乐可以使自身灭亡。

释:祸患常常是从细微的事情积累起来的,人的才智勇气往往被他溺爱的事物困扰。

从欧阳修的这些名言警句中你们得到什么启发?

(1)学习中要戒骄戒躁,“三人行,必有我师焉”,虚心向他人学习。

(2)要有忧患意识。“生于忧患,死于安乐”,一山更比一山高,强中自有强中手,只有认识到自己的不足,才能有更大的进步。

(3)注意细节。细节决定成败,“千里之堤,毁于蚁穴”,一口吃不成胖子,不能一步登天,“不积跬步,无以致千里;不积小流,无以成江海”。

拓展延伸

文章中作者通过庄宗得失天下的史实说明了国家盛衰兴亡之理在于人事,忧劳可以兴国,逸豫可以亡身;末尾又意味深长地点出“岂独伶人也哉”。

请同学们在古今历史上寻找一些事例来加以补充说明。

伶:封建时代称乐工为伶

。

伶官:在宫廷中授有官职的伶人,叫做伶官

。

《伶官传》选自欧阳修《新五代史》。

序:为一种文体,相当于今天某些文章的“前言”或者编者的“按语”,它的内容或是提纲挈领地评价该书内容,或者叙述著书作文的缘由,以便有助于读者理解下面有关书或文的内容。

解题

时代背景:

北宋王朝建立后,随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。由于北方少数民族的不断进犯,民族矛盾也日益尖锐。面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都要靠纳币输绢以求苟安。在这样的历史背景下,欧阳修想通过后唐庄宗李存勖的兴亡史进行讽谏。

五代十国(907年-960年)这一称谓出自《新五代史》

五代是指907年唐朝灭亡后依次更替的位于中原地区的五个政权,即后梁、后唐、后晋、后汉与后周。公元960年,赵匡胤篡后周建立北宋,五代结束。而在唐末、五代及宋初,中原政权之外存在过许多割据政权,其中前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(荆南)、北汉等十个割据政权被《新五代史》及后世史学家统称十国。

在我国历史上有一个特别的时段:

五代

五代(唐宋之间的五个朝

代,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周)是我国历史上战乱频仍的动荡时期。在这短短53年间,先后换了四姓十四个国君,篡位、弑君现象屡见不鲜。

这期间,出现了一个特别的帝王:

后唐---庄宗

后唐庄宗李存勖称帝后,迷

恋伶人,“常身与俳优(杂耍艺人)杂戏于庭,伶人由此用事”,于是被败政乱国的伶官景进、史彦琼、郭从谦等人所惑。后叛乱四起,拥有重兵的伶官拒不发兵,而庄宗亲征又告败北,众叛亲离之期,伶官又乘危作乱,用乱箭射死了庄宗。

欧阳修:字永叔,号醉翁、六一居士,谥号文忠。著名文学家、史学家,北宋中叶的文坛领袖,诗文革新运动的倡导者。“唐宋八大家”中宋代的五位苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩都是他的学生。他在诗、文、书法、文论等各方面都很有成就。在史学方面,与宋祁合著《新唐书》,又单独编纂了《新五代史》。

学习目标:

1、了解欧阳修在宋代散文史上的地位和作者写作本文给伶人立传的目的。

2、积累文言实词、虚词。积累“原

其

莫”等文言词汇。

4、体会本文选材和借古讽今,正反对比,深刻精辟地阐明道理的特点。

3、认识并理解“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理。理解文章的含义,把握作者总结的历史教训。

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原庄

宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣

唉!盛衰的道理,虽说是天命决定的,难道说不是人事造成的吗?推究庄宗所以取得天下,与他所以失去天下的原因,就可以明白了。?

第一段实词和翻译

道理

虽然

难道

不是

推究

……的原因

代词,代指“这个道理”

问:作者对天下兴衰持怎样的看法?

答:盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

第一段:提出中心论点

先提出兴衰由人事的观点,接着举出将要评价的后唐庄宗的事例。

世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗,而告之

曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹与吾约为

兄弟,而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨也。与尔

三矢,尔其无忘乃父之志。”庄宗受而藏之于庙。

其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢,盛以

锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。

?

第二段实词

用于主谓间,取消句子独立性

告诉

判断句

扶持

而

判断句

一定

接受

表示前后动作的承接关系

在

用

一猪一羊祭祀

省“之”,代词,代指“三矢”

第二段译文

世人传说晋王临死时,把三枝箭赐给庄宗,并告诉他说:“梁国是我的仇敌,燕王是我推立的,契丹与我约为兄弟,可是后来都背叛我去投靠了梁。这三件事是我的遗恨。交给你三枝箭,你不要忘记你父亲报仇的志向。”庄宗受箭收藏在祖庙。以后宗庄出兵打仗,便派手下的随人官员,用猪羊去祭告祖先,从宗庙里恭敬地取出箭来,装在漂亮的丝织口袋里,使人背着在军前开路,等打了胜仗回来,仍旧把箭收进宗庙。

与尔三矢

李克用临死时,交给儿子李存勖三支箭,嘱咐他要完成三件大事:一是讨伐刘仁恭(刘守光),攻克幽州;二是征讨契丹,解除北方边境的威胁;第三件大事就是要消灭世敌朱全忠。他儿子李存勖将三支箭供奉在家庙里,每临出征就派人取来,放在精制的丝套里,带着上阵,打了胜仗,又送回家庙,表示完成了任务。

公元911年,李存勖在高邑打败了朱全忠亲自统帅的50万大军。接着,攻破燕地,将刘仁恭活捉回太原。九年后,他又大破契丹兵,将耶律阿保机赶回北方。经过十多年的交战,李存勖基本上完成了父亲遗命,于公元923年攻灭后梁,统一北方,四月,在魏州称帝,国号为唐,不久迁都洛阳,年号“同光”,史称后唐。

补充材料

分析第二段:庄宗得天下

1、晋王临终遗言的主要内容是什么?用自己的话简单回答。

答:告知三件憾事,劝庄宗完成遗愿。

2、通过第二段的叙述来看,“庄宗之所以得天下”在于什么?

答:“忧患与勤劳”。

叙述晋王的遗命,庄宗如何接受和执行晋王的遗命。

方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于

太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之

盛,可谓壮哉!及仇雠已灭,天下已定,一

夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而

士卒离散,君臣相顾,不知所归,至于誓天

断发,泣下沾襟,何其衰也!

旺盛

匆忙的样子

第三段实词

省略句,介词短语后置

返回的地方

当

捆绑

绳索

用匣子装着

等到

叛军

到了

第三段译文

当他用绳子绑住燕王父子,用小木匣装着梁国君臣的头,走进祖庙,把箭交还到晋王的灵座前,告诉他生前报仇的志向已经完成,他那神情气慨,是多么威风!等到仇敌已经消灭,天下已经安定,一人在夜里发难,作乱的人四面响应,他慌慌张张出兵东进,还没见到乱贼,部下的兵士就纷纷逃散,君臣们你看着我,我看着你,不知到哪里去好;到了割下头发来对天发誓,抱头痛哭,眼泪沾湿衣襟的可怜地步,怎么那样的衰败差劲呢!

岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹而皆

自于人欤?

《书》曰:“满招损,谦受益。”忧劳可以兴

国,逸豫可以亡身,自然之理也。

使动用法,使……毁灭

或者

推究

迹象

使动用法,使……兴盛

第三段实词

第三段译文

难道说是因为取得天下难,而失去天下容易才象这样的吗?还是推究他成功失败的原因,都是由于人事呢?《尚书》上说:“自满会招来损害,谦虚能得到益处。”忧劳可以使国家兴盛,安乐可以使自身灭亡,这是自然的道理。

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

忧劳兴国:

越王勾贱卧薪尝胆

文帝景帝“文景之治”

唐太宗“以史为鉴”

逸豫亡身:

蜀汉后主“乐不思蜀”

陈后主“后庭遗曲”

宋徽宗练瘦金终致被掳

补充材料

故方其盛也,举天下之豪杰莫能与之争;及

其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑

第三段实词及翻译

强盛

全,所有的

没有人

围困

被动句

因此,当他兴盛时,普天下的豪杰,没有谁能和他相争;到他衰败时,数十个乐官就把他困住,最后身死国灭,被天下人耻笑。

第三段分析

1、第三段的主要内容是什么?说明了一个什么道理?

答;本段主要写庄宗失天下的经过,是对“逸豫可以亡身”的说明。

2.第三段和第二段运用了什么论证方法?试具体说明。

答:正反对比。二段正面叙说,三段反面叙说。

夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所

溺,岂独伶人也哉!作《伶官传》。

积聚

被动句

第四段实词

介词短语后置,译为“在”

祸患常常是由一点一滴极小的错误积累而酿成的,纵使是聪明有才能和英勇果敢的人,也多半沉溺于某种爱好之中,受其迷惑而结果陷于困穷,难道仅只是溺爱伶人有这种坏结果吗?

第四段分析

问:第四段以感叹结尾强调了哪些道理?

答:告诫人们不要走历史的覆辙,记住“满招损,谦受益”、“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的历史教训。

指出“祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺”,“所溺”不只限于伶人。

内容总结

908年

912年

923年

926年

23岁

27岁

38岁

41岁

接受三矢,继父遗志

系燕王父子以组(灭燕)

函梁君臣之首(亡梁)

身死国灭,为天下笑

论

点:盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉

结论:忧劳可以兴国,逸豫可以亡身

推论:祸患常积于忽微,智勇多困于所溺

{

立国(15年)

灭国(3年)

全文结构

思考:

在一百多年后的北宋中叶,作者重新提这件史实,有何意义?

明确:文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而后失天下的历史教训,阐明了国家盛衰取决于人事的道理。

欧阳修写《伶官传》并冠以短序,是为了告戒北宋统治者吸取后唐庄宗李存勖宠信伶人而身死国灭的历史教训,力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

文章主旨

文章总结了后唐庄宗李存勖得天下而后失天下的历史教训,阐明了国家盛衰取决于人事的道理。讽谏北宋王朝力戒骄奢、防微杜渐、励精图治。

名句积累:

1、“满招损,谦得益。”

2、“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。”

3、“祸患常积于忽微,智勇多困于所溺。”

释:自满招来损害,谦虚得到好处。

释:忧虑辛劳可以使国家兴盛,安闲享乐可以使自身灭亡。

释:祸患常常是从细微的事情积累起来的,人的才智勇气往往被他溺爱的事物困扰。

从欧阳修的这些名言警句中你们得到什么启发?

(1)学习中要戒骄戒躁,“三人行,必有我师焉”,虚心向他人学习。

(2)要有忧患意识。“生于忧患,死于安乐”,一山更比一山高,强中自有强中手,只有认识到自己的不足,才能有更大的进步。

(3)注意细节。细节决定成败,“千里之堤,毁于蚁穴”,一口吃不成胖子,不能一步登天,“不积跬步,无以致千里;不积小流,无以成江海”。

拓展延伸

文章中作者通过庄宗得失天下的史实说明了国家盛衰兴亡之理在于人事,忧劳可以兴国,逸豫可以亡身;末尾又意味深长地点出“岂独伶人也哉”。

请同学们在古今历史上寻找一些事例来加以补充说明。

同课章节目录