上海市中原中学2019-2020学年高中物理沪科版选修3-5:从原子核到夸克 单元测试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 上海市中原中学2019-2020学年高中物理沪科版选修3-5:从原子核到夸克 单元测试题(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 283.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-07-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

从原子核到夸克

1.天然放射元素的同位素α衰变和β衰变次数分别为( )

A.8??? 6 B.5??? 6 C.8??? 4 D.6??? 6

2.关于近代物理学的结论中,下面叙述中正确的是( )

A.在核反应中,质量守恒、电荷数守恒

B.氢原子从n=6跃迁至n=2能级时辐射出频率v1的光子,从n=5跃迁至n=2能级时辐射出频率v2的光子,频率为v1的光子的波长较大

C.已知铀238的半衰期为4.5×109年,地球的年龄约为45亿年,则现在地球上存有的铀238原子数量约为地球形成时铀238原子数量的一半

D.β衰变能释放出电子说明了原子核中有电子

3.下列说法中错误的是( )

A.光电效应实验揭示了光的粒子性

B.原子核经过一次衰变后,核子数减少4

C.电子的衍射实验证实了物质波的假设是成立的

D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波波长也相等

4.(钍)经过一系列衰变和衰变,变成(铅),以下说法正确的是

A.铅核比钍核少10个质子

B.铅核比钍核少8个中子

C.共经过4次衰变和6次衰变

D.共经过6次衰变和4次衰变

5.下列关于近代物理知识的描述正确的是( )

A.若用蓝光照射某金属时有电子逸出,则改用红光照射时也一定会有电子逸出

B.处于能级的某个氢原子自发向低能级跃迁时,最多能发出3种不同频率的光子

C.衰变中产生的射线实际上是原子核外电子挣脱原子核的束缚而形成的

D.有10个放射性元素的原子核,其中有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期

6.在居室装修中常用到花岗岩、大理石等装饰材料,这些岩石不同程度地含有放射性元素.下列说法正确的是

A.α射线的电离作用比β射线强

B.β射线穿透能力比γ射线强

C.β衰变的实质是核内质子转化成了一个中子和一个电子

D.8个氡原子核经过两个半衰期后一定只剩下2个氡原子核

7.以下说法符合物理史实的是( )

A.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量

B.奥斯特发现了电流的磁效应,并总结出了电磁感应定律

C.汤姆生提出了原子的核式结构学说

D.贝克勒尔最早发现了天然放射现象

8.幽门螺标菌可以引发多种胃病,因此能否准确、迅速地检测病人是否受到感染,对于治疗方案的选择是个关键.幽门螺杆菌在生命过程中会产生一种酶,它使尿素分解,生成物中包括二氧化碳.如果在检测前让病人服下少量尿素,根据呼出的气体中是否含有酶分解尿素产生的二氧化碳,即可做出诊断.然而,正常新陈代谢也会产生二氧化碳.为了将二者区分,可以请病人服下用合成的尿素, 具有放射性,能够自发地进行衰变,因此检测呼出的二氧化碳是否具有放射性即可准确判断.但是射线对人体有害,所以这不是很好的办法.现在医院里普遍选用的尿素是用无放射性的合成的,用质谱仪或光谱分析的方法检测呼出的二氧化碳中是否含有,就可以判断病人的胃部是否被幽门螺杆菌感染,这种方法准确、迅速, 现在已经得到了广泛应用.下列说法正确的是( )

A.的化学性质不同

B.的原子光谱不同

C.衰变后变为

D.衰变后生成的新核比的质量数少

9.根据有关放射性方面的知识可知,下列说法正确的是( )

A.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下一个氡原子核

B.天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的

C.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强

D.放射性元素发生β衰变时所释放的电子来源于核外电子

10.钍核( )具有放射性,它衰变后变成镤核( ),同时伴随着放出γ光子,下列说法中正确的是

A.钍核衰变过程中放出了一个正电子 B.钍核的中子数比镤核的中子数多一个

C.给钍加热,钍的半衰期将变短

D.钍核衰变过程中核子数没有改变,所以没有质量亏损

11.以下是有关近代物理内容的若干叙述:其中正确的有( )

A.Bi的半衰期是5天,12gBi经过15天后还有1.5 g未衰变

B.光电效应揭示了光具有粒子性

C.放射性元素放射出的α射线、β射线和γ射线,电离能力最强的是γ射线

D.关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象

12.关于近代物理学的下列说法正确的是( )

A.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小

B.对于同一种金属来说,其极限频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关

C.卢瑟福通过粒子散射实验提出了原子核内部由核子构成

D.核发生衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数不变,质量数不变

13.近段时间,日本的“核辐射”引起了全球瞩目,下列关于放射线的说法中正确的是( )

A.放射线可以用来进行工业探伤

B.衰变中放出电子,说明原子核内部存在电子

C.放射性同位素可以用来做示踪原子

D.天然放射性元素衰变时能够放出的三种射线是射线、射线、射线

14.下列说法正确的是( )

A.β射线的穿透能力比γ射线强

B.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关

C.电子的衍射图样表明实物粒子也具有波动性

D.大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生4种不同频率的光子

15.原子核A经过若干次衰变后变成原子核B , 已知B核的质子数比A核少8,B核的中子数比A核少16,则此衰变过程中共有________次α衰变,________次β衰变.

16.1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现什么__________?图中A为放射源发出的什么粒子__________?B为什么气_______?完成该实验的下列核反应方程?______________

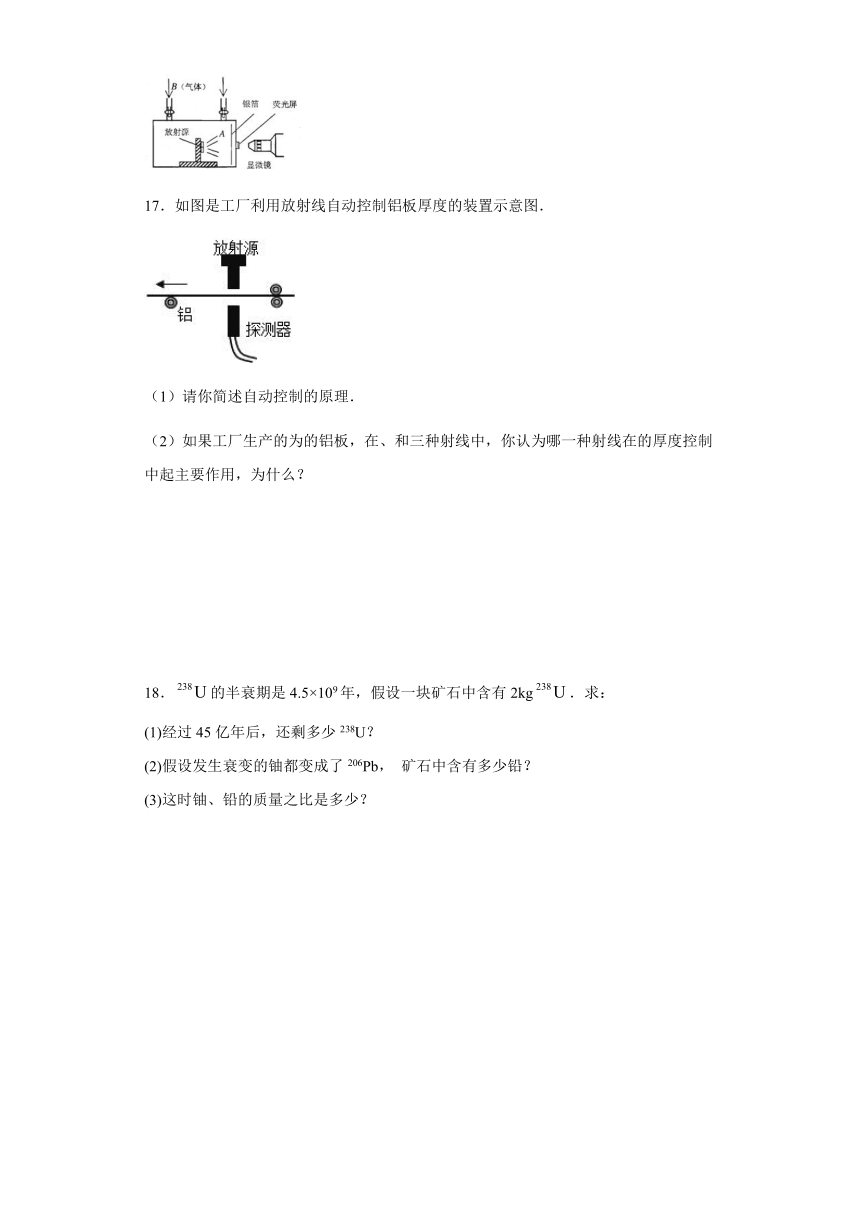

17.如图是工厂利用放射线自动控制铝板厚度的装置示意图.

?

(1)请你简述自动控制的原理.

(2)如果工厂生产的为的铝板,在、和三种射线中,你认为哪一种射线在的厚度控制中起主要作用,为什么?

18.的半衰期是4.5×109年,假设一块矿石中含有2kg.求:

(1)经过45亿年后,还剩多少238U?

(2)假设发生衰变的铀都变成了206Pb, 矿石中含有多少铅?

(3)这时铀、铅的质量之比是多少?

参考答案

1.C

【解析】

设发生了x次α衰变和y次β衰变,

根据质量数和电荷数守恒可知,2x?y+82=94,239=207+4x

由数学知识可知,x=8,y=4.

故选C

2.C

【解析】

在核反应中,质量数守恒、电荷数守恒,选项A错误;氢原子从n=6的能级跃迁到n=2的能级的能级差大于从n=5的能级跃迁到n=2的能级时的能级差,根据Em-En=hγ知,频率为v1的光子的能量大于频率为v2的光子的能量,频率为v1的光子的波长较小,选项B错误;

铀238的半衰期为4.5×109年,地球的年龄约为45亿年,则有铀238原子数量约为地球形成时铀238原子数量的一半.故C正确;β衰变是中子转变成质子而放出的电子.故D错误;故选C.

点睛:解决本题的突破口是比较出频率为v1和频率为v2的能量的大小,然后由公式得出频率大小;并考查β衰变的原理,注意电子跃迁的动能与电势能及能量如何变化是考点中重点,理解半衰期的含义,注意质量与质量数区别.

3.D

【解析】

(1)光电效应实验证实了爱因斯坦光的能量子的说法,认为光子是一种粒子,它的能量为,A正确;

(2)原子核经过衰变放出了氦原子核,根据质量数守恒,可知知道,新核的核子数减少4,B正确;

(3)1927年戴维孙和汤姆孙分别利用晶体做了电子束的衍射的实验,得到了电子波的衍射图样,从而证实了德布罗意物质波的假设是成立的,C正确;

(4)根据动量和动能的关系:,德布罗意波长:,推得:.由于质子和电子的质量不同,故D的说法错误;

故本题选D

4.D

【解析】根据质量数和电荷数守恒可知,铅核比钍核少8个质子,少16个中子,故AB错误;发生衰变是放出,发生衰变是放出电子,设发生了x次衰变和y次衰变,则根据质量数和电荷数守恒有:2x-y+82=90,4x+208=232,解得x=6,y=4,故衰变过程中共有6次衰变和4次衰变,故C错误,D正确。故选D。

【点睛】正确解答本题的关键是:理解、 衰变的实质,正确根据衰变过程中质量数和电荷数守恒进行解题.

5.B

【解析】

蓝光的频率大于红光,若用蓝光照射某金属时有电子逸出,则改用红光照射时不一定会有电子逸出,选项A错误;处于能级的某个氢原子自发向低能级跃迁时,最多能发出3种不同频率的光子,分别对应的跃迁是:4→3;3→2;2→1,选项B正确;衰变中产生的射线实际上是原子核内的中子转化为质子时放出的电子,选项C错误;半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数原子核的衰变不适应,则有10个放射性元素的原子核,其中有5个原子核发生衰变所需的时间不一定是该放射性元素的半衰期,选项D错误;故选B.

6.A

【解析】

A:α射线的电离作用比β射线强,故A项正确.

B:β射线穿透能力比γ射线弱,故B项错误.

C:β衰变的实质是核内中子转化成了一个质子和一个电子.故C项错误.

D:8个氡原子核经过两个半衰期后不一定只剩下2个氡原子核,原因是半衰期是一个统计规律,对少量原子核没有意义.故D项错误.

【点睛】

半衰期是一个统计规律,对少量原子核没有意义.放射性元素衰变的快慢是由原子核内部自身决定的,与外界的物理和化学状态无关.

7.D

【解析】

A.牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出了引力常量,故A错误;

B.奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第总结出了电磁感应定律,故B错误;

C.卢瑟福在用α粒子轰击金箔的实验,提出原子核式结构学说,故C错误;

D.贝克勒尔最早发现放射性元素的衰变,故D正确;

故选D.

【点睛】

本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.

8.B

【解析】

【详解】

A.三种同位素只是中子数有略微差异,而影响物质化学性质的主要是电子和质子,化学反应主要是电子得失,共用,成键等,质子影响着电子的活动能力,与中子无什么影响,所以化学性质无明显差异,故A错误;

B.中子数不同,会影响精细能级分裂的大小,即能级有差异,会影响原子光谱,故B正确;

CD.由题意可知,自发进行衰变,衰变后原子序数会增加1,故衰变后的新核为,质量数不变,故CD错误。

故选B.

9.C

【解析】

A、半衰期是原子核有半数发生衰变所需的时间,具有统计规律,少量的氡原子核不满足半数衰变规律,故A错误.B、天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构,故B错误.C、在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强,故C正确.D、β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的,故D错误.故选C.

【点睛】解决本题的关键知道α、β、γ射线的特点,以及知道半衰期的定义,知道β衰变所释放的电子的来源.

10.B

【解析】

【详解】

A.由质量数和电荷数守恒可得:,即钍核衰变过程中放出了一个负电子.故A项错误.

B.原子核的中子数等于质量数减去电荷数,则钍核的中子数比镤核的中子数多一个.故B项正确.

C.给钍加热,钍的半衰期不变.故C项错误.

D.钍核衰变过程中核子数没有改变,发生了质量亏损.故D项错误.

点睛:放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间,叫半衰期.放射性元素的半衰期是由原子核内部自身决定的,与外界的物理和化学状态无关.

11.ABD

【解析】半衰期是5天,12g Bi,经过15天后,发生三次衰变,还有未衰变,故A正确;光电效应揭示了光具有粒子性,故B正确;射出的α射线、β射线和γ射线,电离能力最强的是α射线,穿透能力最强的是γ射线,故C错误;最早来自天然放射现象,说明原子核内部有复杂结构,故D正确。所以ABD正确,C错误。

12.AB

【解析】

【详解】

A、由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时半径减小,电场力做正功,电势能减小;由库仑力提供向心力得:可知电子的动能增大,故A正确;

B、金属的极限频率是由金属本身决定的,对于同一种金属来说,其极限频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关,故B正确;

C、当α粒子穿过原子时,电子对α粒子影响很小,影响α粒子运动的主要是原子核,离核远则α粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小,只有当α粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的机会就很少,因此只有少数α粒子发生较大偏转,卢瑟福正是对这些现象的认真研究提出了原子核式结构模型,故C错误;

D、根据β衰变的实质可知,在β衰变的过程中,原子核内的其中一个中子转化为一个质子和一个电子,所以新核的质量数不变,中子数减少一个,故D错误;

故选AB.

【点睛】

根据玻尔理论分析氢原子中动能的变化以及氢原子电势能的变化;金属的极限频率是由金属本身决定的;汤姆逊在发现电子后提出了枣糕式原子模型,卢瑟福在α粒子散射实验的基础上提出了原子核式结构模型;β衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少1个,质量数不变.

13.ACD

【解析】

【分析】

【详解】

A.γ射线具有很强的穿透性,放射性探伤正是利用了这一特点,故A正确;

B.衰变反应发生在原子核内部,原子核由质子和中子组成,发生β衰变时一个中子变为质子并释放一个电子;故B错误.

C.把放射性同位素通过物理或化学反应的方式掺到其它物质中,然后用探伤测仪器进行追踪,以了解这些物质的运动、迁移情况,这种使物质带有“放射性标记”的放射性同位素就是示踪原子;故C正确.

D.衰变有衰变和衰变,分别放出三种射线为射线、射线、射线,故D正确.

故选ACD.

【点睛】

知道三种射线的实质,α射线是氦核流,β射线是电子流,γ射线是电磁波.还要了解三种射线在生活中应用.

14.BC

【解析】

三种射线中γ射线的穿透能力最强,A错误;根据黑体辐射规律:黑体辐射电磁波的强度,按波长的分布,只与黑体的温度有关,B正确;衍射是波的特性,故电子的衍射图样表明实物粒子具有波动性,C正确;根据可知大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生3种不同频率的光子,D错误.

15.6 4

【解析】

【分析】

【详解】

发生α衰变是放出, 发生β衰变是放出电子,设发生了x次α衰变和y次β衰变,则根据质量数和电荷数守恒有:

2x-y=8,4x=16,解得x=6,y=4,故衰变过程中共有6次α衰变和4次β衰变.

【点睛】

正确解答本题的关键是:理解α、β衰变的实质,正确根据衰变过程中质量数和电荷数守恒进行解题.

16.质子 α 氮

【解析】

【详解】

[1][2][3].卢瑟福第一次用α粒子轰击氮核完成了原子核的人工转变并发现了质子,因此图中的A为放射源发出的α粒子,B为氮气;

[4].该核反应方程为:

【点睛】

要了解卢瑟福发现质子并实现原子核人工转变核反应方程以及实验装置中各部分的作用,注意书写核反应方程的原则是质量数和电荷数守恒.

17.(1)根据穿过铝板射线的强度大小来调节两轮间距,从而控制铝板厚度 (2)α射线的穿透本领很小,穿不透铝板,而γ射线穿透本领又太强,在厚度变化在毫米级是几乎不受影响,所以β射线起主要作用.

【解析】

【分析】

(1)根据穿过铝板射线的强度大小来调节两轮间距,从而控制铝板厚度.(2)α射线的穿透本领很小,穿不透铝板,而γ射线穿透本领又太强,在厚度变化在毫米级是几乎不受影响.

【详解】

(1)放射线具有穿透本领,如果向前运动的铝板的厚度有变化,则探测器接收到的放射线的强度就会随之变化,这种变化被转化为电信号输入到相应装置,进而自动地控制图中右侧的两个轮间的距离,使铝板的厚度恢复正常.

(2)β射线起主要作用.因为α射线的穿透本领很小,一张薄纸就能把它挡住; γ射线的穿透本领非常强,能穿透几厘米的铝板,1mm左右的铝板厚度发生变化时,透过铝板的射线强度变化不大; β射线的穿透本领较强,能穿透几毫米的铝板,当铝板的厚度发生变化时,透过铝板的射线强度变化较大,探测器可明显地反应出这种变化,使自动化系统做出相应的反应.

18.(1)m=1kg (2)0.866kg (3)1:0.866

【解析】

【分析】

【详解】

(1)总质量(m0)、衰变质量(m)、衰变时间(t),半衰期(T)之间关系为:

m=m0

将m0=2kg,T0=45亿年,t=45亿年,代人解得:

m=m0/2=1kg

(2)根据质量数守恒可知,生成的铅和其它粒子的质量之比为:206:32

所以已经衰变的1kg铀中含有铅为:

m′=m()=0.866kg

(3)根据(1)(2)所求可知,此时剩余的铀为1kg,产生的铅为0.866kg,这时铀、铅的质量之比是1:0.866.

【点睛】

点睛:根据总质量(m0)、衰变质量(m)、衰变时间(t),半衰期(T)之间关系式,代入数据可正确解答;减小的238U,并非全部变为206Pb,还有其它粒子产生,根据238U和206Pb质量数之间的关系可正确解答;根据前两问计算结果可直接回答.

1.天然放射元素的同位素α衰变和β衰变次数分别为( )

A.8??? 6 B.5??? 6 C.8??? 4 D.6??? 6

2.关于近代物理学的结论中,下面叙述中正确的是( )

A.在核反应中,质量守恒、电荷数守恒

B.氢原子从n=6跃迁至n=2能级时辐射出频率v1的光子,从n=5跃迁至n=2能级时辐射出频率v2的光子,频率为v1的光子的波长较大

C.已知铀238的半衰期为4.5×109年,地球的年龄约为45亿年,则现在地球上存有的铀238原子数量约为地球形成时铀238原子数量的一半

D.β衰变能释放出电子说明了原子核中有电子

3.下列说法中错误的是( )

A.光电效应实验揭示了光的粒子性

B.原子核经过一次衰变后,核子数减少4

C.电子的衍射实验证实了物质波的假设是成立的

D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波波长也相等

4.(钍)经过一系列衰变和衰变,变成(铅),以下说法正确的是

A.铅核比钍核少10个质子

B.铅核比钍核少8个中子

C.共经过4次衰变和6次衰变

D.共经过6次衰变和4次衰变

5.下列关于近代物理知识的描述正确的是( )

A.若用蓝光照射某金属时有电子逸出,则改用红光照射时也一定会有电子逸出

B.处于能级的某个氢原子自发向低能级跃迁时,最多能发出3种不同频率的光子

C.衰变中产生的射线实际上是原子核外电子挣脱原子核的束缚而形成的

D.有10个放射性元素的原子核,其中有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期

6.在居室装修中常用到花岗岩、大理石等装饰材料,这些岩石不同程度地含有放射性元素.下列说法正确的是

A.α射线的电离作用比β射线强

B.β射线穿透能力比γ射线强

C.β衰变的实质是核内质子转化成了一个中子和一个电子

D.8个氡原子核经过两个半衰期后一定只剩下2个氡原子核

7.以下说法符合物理史实的是( )

A.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量

B.奥斯特发现了电流的磁效应,并总结出了电磁感应定律

C.汤姆生提出了原子的核式结构学说

D.贝克勒尔最早发现了天然放射现象

8.幽门螺标菌可以引发多种胃病,因此能否准确、迅速地检测病人是否受到感染,对于治疗方案的选择是个关键.幽门螺杆菌在生命过程中会产生一种酶,它使尿素分解,生成物中包括二氧化碳.如果在检测前让病人服下少量尿素,根据呼出的气体中是否含有酶分解尿素产生的二氧化碳,即可做出诊断.然而,正常新陈代谢也会产生二氧化碳.为了将二者区分,可以请病人服下用合成的尿素, 具有放射性,能够自发地进行衰变,因此检测呼出的二氧化碳是否具有放射性即可准确判断.但是射线对人体有害,所以这不是很好的办法.现在医院里普遍选用的尿素是用无放射性的合成的,用质谱仪或光谱分析的方法检测呼出的二氧化碳中是否含有,就可以判断病人的胃部是否被幽门螺杆菌感染,这种方法准确、迅速, 现在已经得到了广泛应用.下列说法正确的是( )

A.的化学性质不同

B.的原子光谱不同

C.衰变后变为

D.衰变后生成的新核比的质量数少

9.根据有关放射性方面的知识可知,下列说法正确的是( )

A.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下一个氡原子核

B.天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的

C.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强

D.放射性元素发生β衰变时所释放的电子来源于核外电子

10.钍核( )具有放射性,它衰变后变成镤核( ),同时伴随着放出γ光子,下列说法中正确的是

A.钍核衰变过程中放出了一个正电子 B.钍核的中子数比镤核的中子数多一个

C.给钍加热,钍的半衰期将变短

D.钍核衰变过程中核子数没有改变,所以没有质量亏损

11.以下是有关近代物理内容的若干叙述:其中正确的有( )

A.Bi的半衰期是5天,12gBi经过15天后还有1.5 g未衰变

B.光电效应揭示了光具有粒子性

C.放射性元素放射出的α射线、β射线和γ射线,电离能力最强的是γ射线

D.关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象

12.关于近代物理学的下列说法正确的是( )

A.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小

B.对于同一种金属来说,其极限频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关

C.卢瑟福通过粒子散射实验提出了原子核内部由核子构成

D.核发生衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数不变,质量数不变

13.近段时间,日本的“核辐射”引起了全球瞩目,下列关于放射线的说法中正确的是( )

A.放射线可以用来进行工业探伤

B.衰变中放出电子,说明原子核内部存在电子

C.放射性同位素可以用来做示踪原子

D.天然放射性元素衰变时能够放出的三种射线是射线、射线、射线

14.下列说法正确的是( )

A.β射线的穿透能力比γ射线强

B.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关

C.电子的衍射图样表明实物粒子也具有波动性

D.大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生4种不同频率的光子

15.原子核A经过若干次衰变后变成原子核B , 已知B核的质子数比A核少8,B核的中子数比A核少16,则此衰变过程中共有________次α衰变,________次β衰变.

16.1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现什么__________?图中A为放射源发出的什么粒子__________?B为什么气_______?完成该实验的下列核反应方程?______________

17.如图是工厂利用放射线自动控制铝板厚度的装置示意图.

?

(1)请你简述自动控制的原理.

(2)如果工厂生产的为的铝板,在、和三种射线中,你认为哪一种射线在的厚度控制中起主要作用,为什么?

18.的半衰期是4.5×109年,假设一块矿石中含有2kg.求:

(1)经过45亿年后,还剩多少238U?

(2)假设发生衰变的铀都变成了206Pb, 矿石中含有多少铅?

(3)这时铀、铅的质量之比是多少?

参考答案

1.C

【解析】

设发生了x次α衰变和y次β衰变,

根据质量数和电荷数守恒可知,2x?y+82=94,239=207+4x

由数学知识可知,x=8,y=4.

故选C

2.C

【解析】

在核反应中,质量数守恒、电荷数守恒,选项A错误;氢原子从n=6的能级跃迁到n=2的能级的能级差大于从n=5的能级跃迁到n=2的能级时的能级差,根据Em-En=hγ知,频率为v1的光子的能量大于频率为v2的光子的能量,频率为v1的光子的波长较小,选项B错误;

铀238的半衰期为4.5×109年,地球的年龄约为45亿年,则有铀238原子数量约为地球形成时铀238原子数量的一半.故C正确;β衰变是中子转变成质子而放出的电子.故D错误;故选C.

点睛:解决本题的突破口是比较出频率为v1和频率为v2的能量的大小,然后由公式得出频率大小;并考查β衰变的原理,注意电子跃迁的动能与电势能及能量如何变化是考点中重点,理解半衰期的含义,注意质量与质量数区别.

3.D

【解析】

(1)光电效应实验证实了爱因斯坦光的能量子的说法,认为光子是一种粒子,它的能量为,A正确;

(2)原子核经过衰变放出了氦原子核,根据质量数守恒,可知知道,新核的核子数减少4,B正确;

(3)1927年戴维孙和汤姆孙分别利用晶体做了电子束的衍射的实验,得到了电子波的衍射图样,从而证实了德布罗意物质波的假设是成立的,C正确;

(4)根据动量和动能的关系:,德布罗意波长:,推得:.由于质子和电子的质量不同,故D的说法错误;

故本题选D

4.D

【解析】根据质量数和电荷数守恒可知,铅核比钍核少8个质子,少16个中子,故AB错误;发生衰变是放出,发生衰变是放出电子,设发生了x次衰变和y次衰变,则根据质量数和电荷数守恒有:2x-y+82=90,4x+208=232,解得x=6,y=4,故衰变过程中共有6次衰变和4次衰变,故C错误,D正确。故选D。

【点睛】正确解答本题的关键是:理解、 衰变的实质,正确根据衰变过程中质量数和电荷数守恒进行解题.

5.B

【解析】

蓝光的频率大于红光,若用蓝光照射某金属时有电子逸出,则改用红光照射时不一定会有电子逸出,选项A错误;处于能级的某个氢原子自发向低能级跃迁时,最多能发出3种不同频率的光子,分别对应的跃迁是:4→3;3→2;2→1,选项B正确;衰变中产生的射线实际上是原子核内的中子转化为质子时放出的电子,选项C错误;半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数原子核的衰变不适应,则有10个放射性元素的原子核,其中有5个原子核发生衰变所需的时间不一定是该放射性元素的半衰期,选项D错误;故选B.

6.A

【解析】

A:α射线的电离作用比β射线强,故A项正确.

B:β射线穿透能力比γ射线弱,故B项错误.

C:β衰变的实质是核内中子转化成了一个质子和一个电子.故C项错误.

D:8个氡原子核经过两个半衰期后不一定只剩下2个氡原子核,原因是半衰期是一个统计规律,对少量原子核没有意义.故D项错误.

【点睛】

半衰期是一个统计规律,对少量原子核没有意义.放射性元素衰变的快慢是由原子核内部自身决定的,与外界的物理和化学状态无关.

7.D

【解析】

A.牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出了引力常量,故A错误;

B.奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第总结出了电磁感应定律,故B错误;

C.卢瑟福在用α粒子轰击金箔的实验,提出原子核式结构学说,故C错误;

D.贝克勒尔最早发现放射性元素的衰变,故D正确;

故选D.

【点睛】

本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.

8.B

【解析】

【详解】

A.三种同位素只是中子数有略微差异,而影响物质化学性质的主要是电子和质子,化学反应主要是电子得失,共用,成键等,质子影响着电子的活动能力,与中子无什么影响,所以化学性质无明显差异,故A错误;

B.中子数不同,会影响精细能级分裂的大小,即能级有差异,会影响原子光谱,故B正确;

CD.由题意可知,自发进行衰变,衰变后原子序数会增加1,故衰变后的新核为,质量数不变,故CD错误。

故选B.

9.C

【解析】

A、半衰期是原子核有半数发生衰变所需的时间,具有统计规律,少量的氡原子核不满足半数衰变规律,故A错误.B、天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构,故B错误.C、在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强,故C正确.D、β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的,故D错误.故选C.

【点睛】解决本题的关键知道α、β、γ射线的特点,以及知道半衰期的定义,知道β衰变所释放的电子的来源.

10.B

【解析】

【详解】

A.由质量数和电荷数守恒可得:,即钍核衰变过程中放出了一个负电子.故A项错误.

B.原子核的中子数等于质量数减去电荷数,则钍核的中子数比镤核的中子数多一个.故B项正确.

C.给钍加热,钍的半衰期不变.故C项错误.

D.钍核衰变过程中核子数没有改变,发生了质量亏损.故D项错误.

点睛:放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间,叫半衰期.放射性元素的半衰期是由原子核内部自身决定的,与外界的物理和化学状态无关.

11.ABD

【解析】半衰期是5天,12g Bi,经过15天后,发生三次衰变,还有未衰变,故A正确;光电效应揭示了光具有粒子性,故B正确;射出的α射线、β射线和γ射线,电离能力最强的是α射线,穿透能力最强的是γ射线,故C错误;最早来自天然放射现象,说明原子核内部有复杂结构,故D正确。所以ABD正确,C错误。

12.AB

【解析】

【详解】

A、由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时半径减小,电场力做正功,电势能减小;由库仑力提供向心力得:可知电子的动能增大,故A正确;

B、金属的极限频率是由金属本身决定的,对于同一种金属来说,其极限频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关,故B正确;

C、当α粒子穿过原子时,电子对α粒子影响很小,影响α粒子运动的主要是原子核,离核远则α粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小,只有当α粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的机会就很少,因此只有少数α粒子发生较大偏转,卢瑟福正是对这些现象的认真研究提出了原子核式结构模型,故C错误;

D、根据β衰变的实质可知,在β衰变的过程中,原子核内的其中一个中子转化为一个质子和一个电子,所以新核的质量数不变,中子数减少一个,故D错误;

故选AB.

【点睛】

根据玻尔理论分析氢原子中动能的变化以及氢原子电势能的变化;金属的极限频率是由金属本身决定的;汤姆逊在发现电子后提出了枣糕式原子模型,卢瑟福在α粒子散射实验的基础上提出了原子核式结构模型;β衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少1个,质量数不变.

13.ACD

【解析】

【分析】

【详解】

A.γ射线具有很强的穿透性,放射性探伤正是利用了这一特点,故A正确;

B.衰变反应发生在原子核内部,原子核由质子和中子组成,发生β衰变时一个中子变为质子并释放一个电子;故B错误.

C.把放射性同位素通过物理或化学反应的方式掺到其它物质中,然后用探伤测仪器进行追踪,以了解这些物质的运动、迁移情况,这种使物质带有“放射性标记”的放射性同位素就是示踪原子;故C正确.

D.衰变有衰变和衰变,分别放出三种射线为射线、射线、射线,故D正确.

故选ACD.

【点睛】

知道三种射线的实质,α射线是氦核流,β射线是电子流,γ射线是电磁波.还要了解三种射线在生活中应用.

14.BC

【解析】

三种射线中γ射线的穿透能力最强,A错误;根据黑体辐射规律:黑体辐射电磁波的强度,按波长的分布,只与黑体的温度有关,B正确;衍射是波的特性,故电子的衍射图样表明实物粒子具有波动性,C正确;根据可知大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生3种不同频率的光子,D错误.

15.6 4

【解析】

【分析】

【详解】

发生α衰变是放出, 发生β衰变是放出电子,设发生了x次α衰变和y次β衰变,则根据质量数和电荷数守恒有:

2x-y=8,4x=16,解得x=6,y=4,故衰变过程中共有6次α衰变和4次β衰变.

【点睛】

正确解答本题的关键是:理解α、β衰变的实质,正确根据衰变过程中质量数和电荷数守恒进行解题.

16.质子 α 氮

【解析】

【详解】

[1][2][3].卢瑟福第一次用α粒子轰击氮核完成了原子核的人工转变并发现了质子,因此图中的A为放射源发出的α粒子,B为氮气;

[4].该核反应方程为:

【点睛】

要了解卢瑟福发现质子并实现原子核人工转变核反应方程以及实验装置中各部分的作用,注意书写核反应方程的原则是质量数和电荷数守恒.

17.(1)根据穿过铝板射线的强度大小来调节两轮间距,从而控制铝板厚度 (2)α射线的穿透本领很小,穿不透铝板,而γ射线穿透本领又太强,在厚度变化在毫米级是几乎不受影响,所以β射线起主要作用.

【解析】

【分析】

(1)根据穿过铝板射线的强度大小来调节两轮间距,从而控制铝板厚度.(2)α射线的穿透本领很小,穿不透铝板,而γ射线穿透本领又太强,在厚度变化在毫米级是几乎不受影响.

【详解】

(1)放射线具有穿透本领,如果向前运动的铝板的厚度有变化,则探测器接收到的放射线的强度就会随之变化,这种变化被转化为电信号输入到相应装置,进而自动地控制图中右侧的两个轮间的距离,使铝板的厚度恢复正常.

(2)β射线起主要作用.因为α射线的穿透本领很小,一张薄纸就能把它挡住; γ射线的穿透本领非常强,能穿透几厘米的铝板,1mm左右的铝板厚度发生变化时,透过铝板的射线强度变化不大; β射线的穿透本领较强,能穿透几毫米的铝板,当铝板的厚度发生变化时,透过铝板的射线强度变化较大,探测器可明显地反应出这种变化,使自动化系统做出相应的反应.

18.(1)m=1kg (2)0.866kg (3)1:0.866

【解析】

【分析】

【详解】

(1)总质量(m0)、衰变质量(m)、衰变时间(t),半衰期(T)之间关系为:

m=m0

将m0=2kg,T0=45亿年,t=45亿年,代人解得:

m=m0/2=1kg

(2)根据质量数守恒可知,生成的铅和其它粒子的质量之比为:206:32

所以已经衰变的1kg铀中含有铅为:

m′=m()=0.866kg

(3)根据(1)(2)所求可知,此时剩余的铀为1kg,产生的铅为0.866kg,这时铀、铅的质量之比是1:0.866.

【点睛】

点睛:根据总质量(m0)、衰变质量(m)、衰变时间(t),半衰期(T)之间关系式,代入数据可正确解答;减小的238U,并非全部变为206Pb,还有其它粒子产生,根据238U和206Pb质量数之间的关系可正确解答;根据前两问计算结果可直接回答.

同课章节目录