岳麓版必修一高中历史1-3《古代政治制度的成熟》课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 岳麓版必修一高中历史1-3《古代政治制度的成熟》课件(34张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-07-28 17:30:34 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

人们都常常说中国是世界上的四大文明古国之一,津津乐道的事例极多,但有一项更伟大的文明,而且已创造出,并行用了两千余年,却为人们所忽视,这就是在中国所实行的中央集权制度。此制度的创行和存在、发展、完善,是中国古代政治文明的标志;也应当说,是世界古代政治文明的重要标志之一。

——张传玺

第3课

中央集权制度的成熟

课标要求

列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。

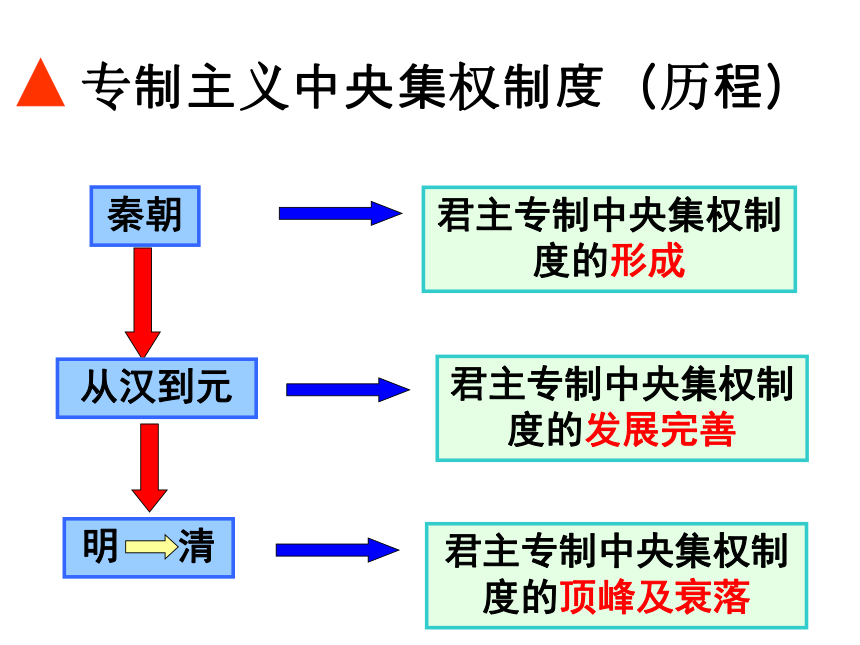

专制主义中央集权制度(历程)

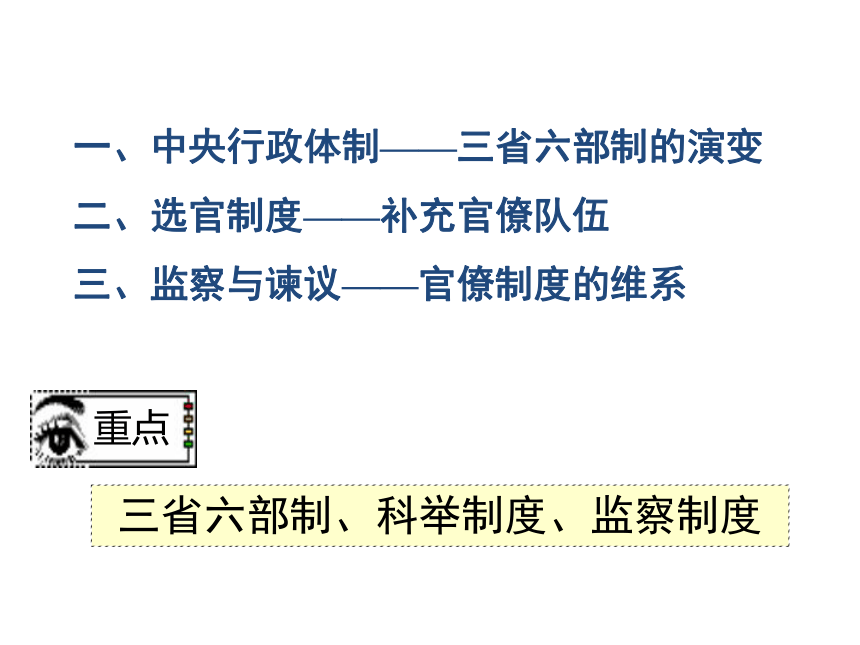

三省六部制、科举制度、监察制度

一、中央行政体制——三省六部制的演变

二、选官制度——补充官僚队伍

三、监察与谏议——官僚制度的维系

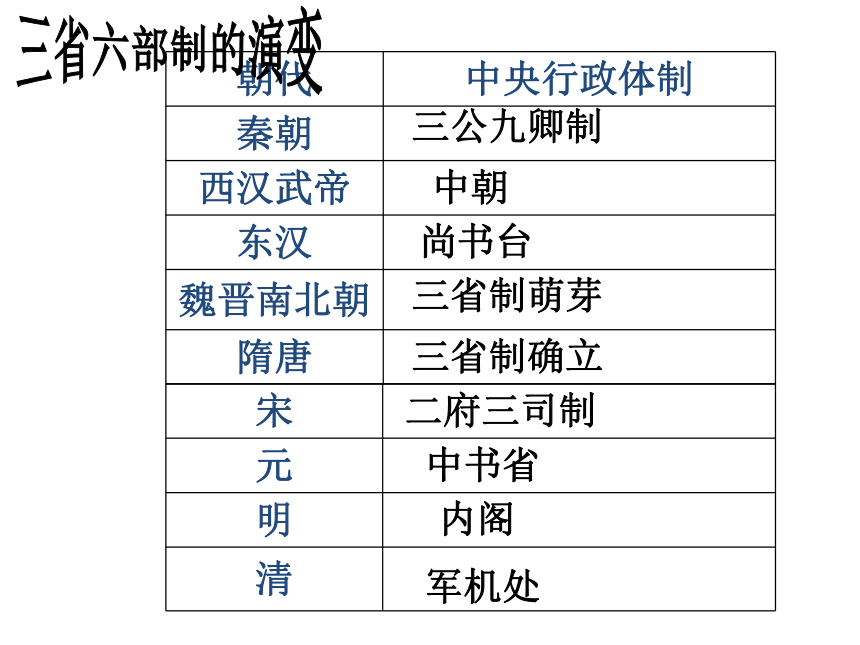

三公九卿制

中朝

尚书台

三省制萌芽

三省制确立

二府三司制

中书省

内阁

军机处

朝代

中央行政体制

秦朝

西汉武帝

东汉

魏晋南北朝

隋唐

宋

元

明

清

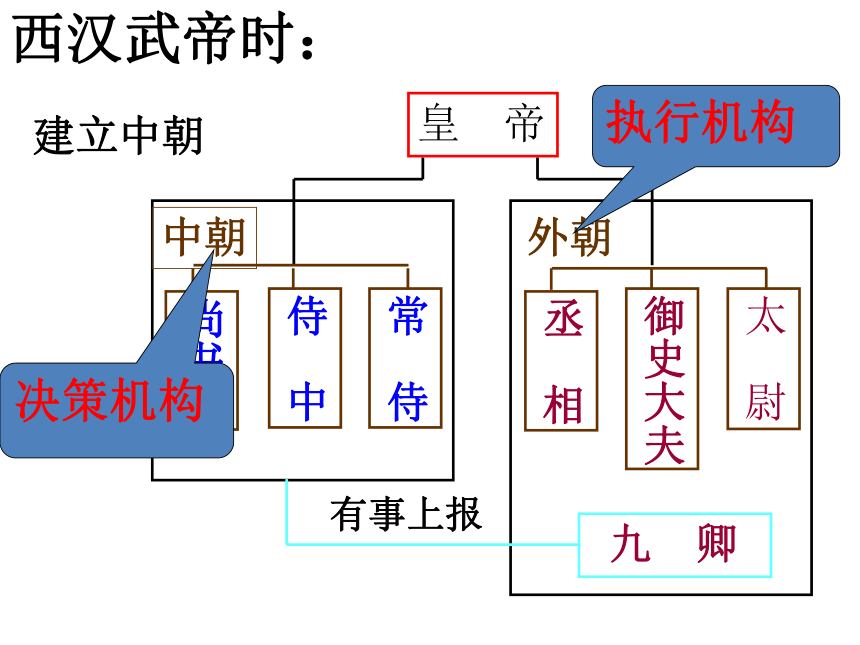

建立中朝

皇

帝

九

卿

有事上报

西汉武帝时:

执行机构

决策机构

皇

帝

中书省

尚书省

门下省

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

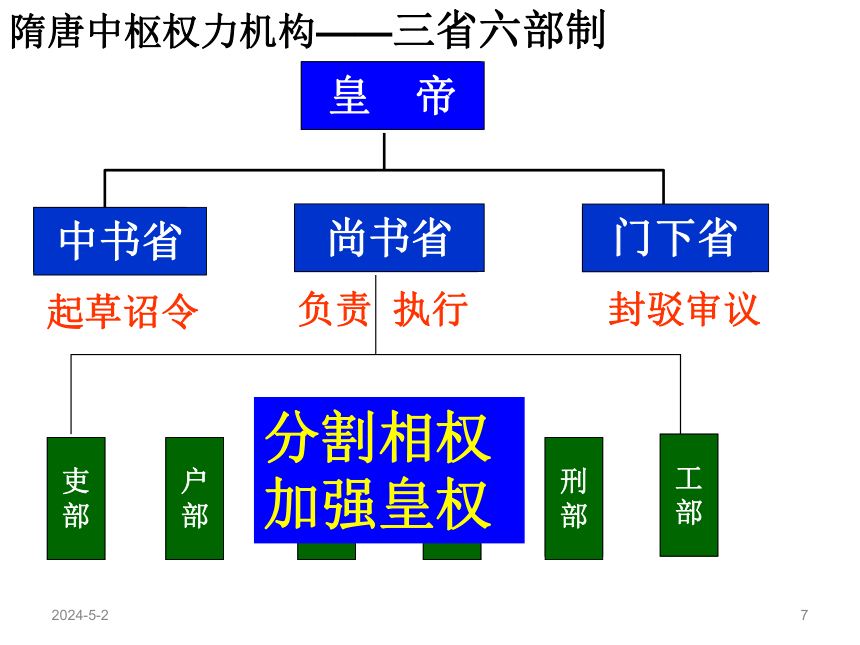

隋唐中枢权力机构——三省六部制

分割相权

加强皇权

起草诏令

负责

执行

封驳审议

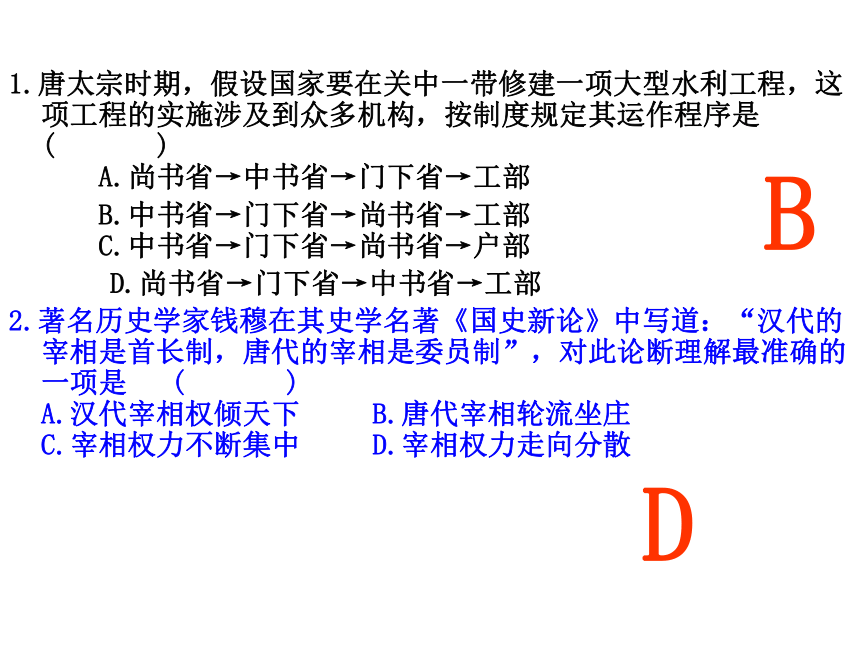

1.唐太宗时期,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程的实施涉及到众多机构,按制度规定其运作程序是

(

)

A.尚书省→中书省→门下省→工部

B.中书省→门下省→尚书省→工部

C.中书省→门下省→尚书省→户部

D.尚书省→门下省→中书省→工部

2.著名历史学家钱穆在其史学名著《国史新论》中写道:“汉代的宰相是首长制,唐代的宰相是委员制”,对此论断理解最准确的一项是

(

)

A.汉代宰相权倾天下

B.唐代宰相轮流坐庄

C.宰相权力不断集中

D.宰相权力走向分散

B

D

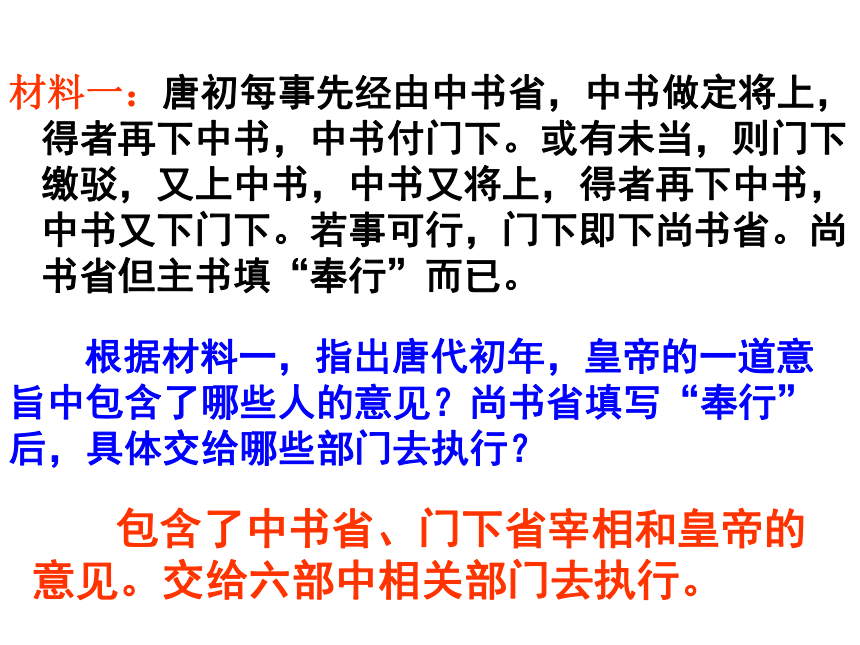

材料一:唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

根据材料一,指出唐代初年,皇帝的一道意旨中包含了哪些人的意见?尚书省填写“奉行”后,具体交给哪些部门去执行?

包含了中书省、门下省宰相和皇帝的意见。交给六部中相关部门去执行。

材料二:(唐太宗)说:“中书所出诏敕,颇有意见不同,或兼错失而相正以否。原置中书、门下本拟相防过误。人之意见,每或不同,有所是非,本为公事。……卿等特须灭私循公,坚守直道,庶事相启沃,勿上下雷同也。”

材料三:唐太宗发现有一人诈伪做官,便下令处死。但负责审理此案的官员戴胄说:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之所发耳。陛下发一朝之忿而许杀之,既知不可置之于法,此乃忍小忿而存大信也。”唐太宗被迫收回成命,对戴胄说:“法有所失,公能正之,朕何忧也!”

根据材料二和材料三,指出唐初君主的权力受到哪些方面的制约?

唐代初年君权受到三省宰相和法律的制约。

唐代中央政治制度的特点:三省的长官都是宰相,相权一分为三;三省分工明确,相互监督和牵制,保证了君权独尊;君主专制权力在一定程度上受到三省的制约。

结合上述材料和所学知识,谈谈唐代中央政治制度的主要特点是什么。

思考:

唐代中央政治制度的这些特点对国家

的政治文明的发展有什么积极作用?

分工明确,有利于提高行政效率;相互

监督和牵制,有利于防止权臣专权;有利于

保证政治清明,减少政治腐败。

探究:⑴隋唐的三省分权与近代西方的分权与制衡原则相比,二者有何相同之处?

①都实行分权;

②权力相互牵制和监督;

③都有积极作用。

⑵那它们的这种分权本质相同吗?为什么?

不同。

中国是加强君主专制,是君主专制的产物;

西方是防止专制,保障民主。是近代民主政治的产物。

皇

帝

中书省

尚书省

门下省

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

枢密院

度

支

盐

铁

户

部

中书门下

军政

行政

财政

财政

宋代:

不参与政事

不参与政事

二府三司制

皇

帝

中书省

尚书省

门下省

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

枢密院

度

支

盐

铁

户

部

中书门下

军政

行政

财政

财政

不参与政事

不参与政事

归入

归入

元代:

一省制

三省六部制的确立标志着中国古代政治体制发生了深刻变化,决策、审议、执行的分解,既明确了行政分工,又使三省互相牵制,对后世的国家体制产生了深远影响。

元代的一省制也是如此吗?

元朝实行一省制,宰相权力很大,是上层权力核心的重要组成部分,甚至可以左右皇位继承,是皇权争夺战中的重要依靠力量。元朝的相权是古代加强皇权、削弱相权大趋势下的一次重要反弹。

元朝行省制度

西汉郡国并行制度

地方行政体制演变:

元朝地方行政制度

1、实行行省制(平章政事由蒙古人担任)

形成省、路、府、州、县级制

3、设宣慰司管理边远民族地区

2、晋、冀、鲁由中书省直接管理

意义:元朝行省制度

1加强了中央集权统治,巩固了多民族国家的统一;

2行省制是中国古代地方行政制度重大变革,

是中国省制的开端。

(省、路、府、州、县)

中国古代中央、地方制度

朝代

演变

中央机构

地方机构

秦朝

建立

郡县制

两汉

巩固

郡国并行——

州郡县

隋唐

完善

州县——

道州县三级

北宋

加强

路州县三级制

元朝

发展

行省制:省路府州县

明朝

高峰

废行省,设三司

清朝

顶峰

行省制

三公九卿制

中朝—尚书台

三省六部制

二府三司制

一省制

内阁

军机处

二、选官制度——补充官僚队伍

“世卿世禄”

军功爵制

察举制、征辟制

九品中正制

门阀士族(九品中正制)

开创

分科举人(科举制)

完善

科举制

发展

八股取士

朝代

制度

西周

战国、秦、汉

汉武帝

东汉末年

魏晋南北朝

隋

唐

明清

选官,用官制度的变化

西周

战国时期

汉武帝时期

东汉末年、魏晋

隋唐时期

血缘

军功

孝廉

门第

才学

选官制度

时段

标准

世卿世禄

军功爵制

察举征辟

九品中正

科举制

材料一

“上品无寒门,下品无士族。”

材料二

中国古代有种说法,人生有四大喜事:“久旱逢甘霖,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时。”

结合教材内容与材料:

1、材料一反映的是什么制度?

2、材料二中“金榜题名时”又反映了什么制度?

材料一

清人赵翼在《廿二史札记》中说:“高门华阀,有世及之荣;庶姓寒人,无寸进之路。选举之弊,至此而及。然魏、晋及南北朝三四百年,莫有能改之

者。”“人主遂不能借以集事,于是,不得不用寒人。人寒则希荣切,而宣力勤,便于驱策,不觉倚之为心腹。”

(1)科举制产生的时代背景是什么?

背景:①南北朝时,士族制度极端腐朽,渐趋衰落。②庶族地主发展成为一种重要的社会政治力量,参与政权。③隋唐统治者需要建立新的选官制度。

材料二

《唐摭言-散序进士》:进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际,缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美,以至岁贡,常不减八九百人。其推重谓之“一品白衫”,其艰难谓之“三十老明经,五十少进士。”……其有老死于文场者,亦无所恨。王志轩《被阉割的帝国》:隋唐统治者开科取士的后果之一是给了几乎所有的知识分子进入统治集团的希望,后果之二是学术的功利化。使知识分子有了“朝为田舍郎,暮登天子堂”荣身之路,这一政策与儒家的“学而优则仕”一拍即合。从此国家机器不仅为知识分子指定了学术的范围,更进一步指出了学术的目的:学成文武艺,货于帝王家。

(2)从材料二看,科举制有什么局限性?

使读书功利化,不讲求实际有用的学

问,阻碍科技的发展。

材料三

廖燕力说:“故吾以为明太祖以制义取士,与秦焚书之术无异,特明巧而秦拙耳,其欲愚天下之心则一也。”

——陈寒鸣《洪武儒学教育与科举八股的形成及其流弊》

(3)怎样理解材料三“与秦焚书之术无异”的观点?为什么明朝“制义取士”“巧”?

明朝的科举制与秦朝的焚书举措同样是为了强化对人民的思想控制。

明朝的科举制培养了适应封建君主专制需要的官僚队伍,扩大了统治基础。

材料四

很多西方学者对中国的科举制度都有着极高的赞赏和评价。美国学者柯睿格在《哈佛亚洲研究学报》上发表论文说:“以科举考试为核心的中国文官行政制度的创立,是中国对世界的最重要的贡献之一”。美国汉学家卜德说:“科举制无疑是中国赠予西方的最珍贵的知识礼物”。《剑桥中国隋唐史》的编者崔瑞德认为,科举制度“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样”。学者们在研究中发现,产生于等级森严的君主时代的科举,面向社会,不分贫富贵贱,通过考试择优选才,是一种公平竞争的制度,是人类史上第一个强调凭才能而不是凭出身选拔官吏的制度。作为一种人才选拔制度,科举制实行之早、延续之久和影响之大,在世界历史上绝无仅有。科举制堪称为中国古代的“第五大发明”。

——网文《“科举制”盖棺百年涌风烟

在平反中回归理性》

④材料四中对科举制有高度的赞扬。他们赞扬科举制的什么?

称赞科举制面向社会、公平竞争,强调凭才能而不是凭出身选拔官吏。

⑤有人说今天的公务员考试是对科举制的批判和继承,对此应该怎样理解?

吸收了科举制公开公平公正和量才录用等因素,舍弃其不合理的因素,增加合乎时代与国情的新因素。

唐太宗在金殿瑞门见新科进士鱼贯而出,得意地说:“天下英雄,入吾毂中。”明代思想家顾炎武则说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

结合所学知识,谈谈你对科举制的看法。

①科举制是封建选官制度一大进步,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源、提高官员文化素质。

②科举取仕,把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族手里集中到中央政府,大大加强中央集权。

③为历朝沿用,影响深远。

①严重禁锢了人们的思想。

②忽视实用性学问,不利于科技的发展。

③阻碍了近代知识分子开眼看世界,是造成中国落后于西方的文化因素。

1994年韩国再现科举

科举考场

宋代科举考试

三、监察与谏议——官僚制度的维系

御史大夫

御史大夫、刺史

门下省

谏院

中央

“科道”

通判

督察院

六科给事中

按察使司

职能

朝代

部门名称

监察官员

秦

汉

宋

谏议(含义?)

隋唐

宋

谏议机构取消

明清

地方

中国古代的监察、谏议制度并不能从根本上约束皇帝的无上权力,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象。但它作为一种常设的政治制度,在整顿吏治,打击地方割据势力,维护中央集权,谏正皇帝过失,防止决策失误等方面还是发挥了重要作用的。

以三省六部制为代表的中央行政体制、以科举为代表的选官用人制度、维护官僚队伍廉洁高效的监察制度,是中国古代政治制度高度成熟的体现。

汉到元政治制度演变的特点(趋势)?

1、分散相权,加强皇权

2、分割削弱地方权力,加强中央集权

专制主义中央集权不断强化

中国古代政治制度的特点:

1、以君权为中心,权力高度集中;

2、人治高于法治;

3、对官吏的控制和监督逐渐强化;

4、始终充斥着君权和相权,中央和地方的矛盾;

5、君权不断加强,相权不断削弱;中央权力不断加强,地方权力不断削弱(趋势)。

人们都常常说中国是世界上的四大文明古国之一,津津乐道的事例极多,但有一项更伟大的文明,而且已创造出,并行用了两千余年,却为人们所忽视,这就是在中国所实行的中央集权制度。此制度的创行和存在、发展、完善,是中国古代政治文明的标志;也应当说,是世界古代政治文明的重要标志之一。

——张传玺

第3课

中央集权制度的成熟

课标要求

列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。

专制主义中央集权制度(历程)

三省六部制、科举制度、监察制度

一、中央行政体制——三省六部制的演变

二、选官制度——补充官僚队伍

三、监察与谏议——官僚制度的维系

三公九卿制

中朝

尚书台

三省制萌芽

三省制确立

二府三司制

中书省

内阁

军机处

朝代

中央行政体制

秦朝

西汉武帝

东汉

魏晋南北朝

隋唐

宋

元

明

清

建立中朝

皇

帝

九

卿

有事上报

西汉武帝时:

执行机构

决策机构

皇

帝

中书省

尚书省

门下省

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

隋唐中枢权力机构——三省六部制

分割相权

加强皇权

起草诏令

负责

执行

封驳审议

1.唐太宗时期,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程的实施涉及到众多机构,按制度规定其运作程序是

(

)

A.尚书省→中书省→门下省→工部

B.中书省→门下省→尚书省→工部

C.中书省→门下省→尚书省→户部

D.尚书省→门下省→中书省→工部

2.著名历史学家钱穆在其史学名著《国史新论》中写道:“汉代的宰相是首长制,唐代的宰相是委员制”,对此论断理解最准确的一项是

(

)

A.汉代宰相权倾天下

B.唐代宰相轮流坐庄

C.宰相权力不断集中

D.宰相权力走向分散

B

D

材料一:唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

根据材料一,指出唐代初年,皇帝的一道意旨中包含了哪些人的意见?尚书省填写“奉行”后,具体交给哪些部门去执行?

包含了中书省、门下省宰相和皇帝的意见。交给六部中相关部门去执行。

材料二:(唐太宗)说:“中书所出诏敕,颇有意见不同,或兼错失而相正以否。原置中书、门下本拟相防过误。人之意见,每或不同,有所是非,本为公事。……卿等特须灭私循公,坚守直道,庶事相启沃,勿上下雷同也。”

材料三:唐太宗发现有一人诈伪做官,便下令处死。但负责审理此案的官员戴胄说:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之所发耳。陛下发一朝之忿而许杀之,既知不可置之于法,此乃忍小忿而存大信也。”唐太宗被迫收回成命,对戴胄说:“法有所失,公能正之,朕何忧也!”

根据材料二和材料三,指出唐初君主的权力受到哪些方面的制约?

唐代初年君权受到三省宰相和法律的制约。

唐代中央政治制度的特点:三省的长官都是宰相,相权一分为三;三省分工明确,相互监督和牵制,保证了君权独尊;君主专制权力在一定程度上受到三省的制约。

结合上述材料和所学知识,谈谈唐代中央政治制度的主要特点是什么。

思考:

唐代中央政治制度的这些特点对国家

的政治文明的发展有什么积极作用?

分工明确,有利于提高行政效率;相互

监督和牵制,有利于防止权臣专权;有利于

保证政治清明,减少政治腐败。

探究:⑴隋唐的三省分权与近代西方的分权与制衡原则相比,二者有何相同之处?

①都实行分权;

②权力相互牵制和监督;

③都有积极作用。

⑵那它们的这种分权本质相同吗?为什么?

不同。

中国是加强君主专制,是君主专制的产物;

西方是防止专制,保障民主。是近代民主政治的产物。

皇

帝

中书省

尚书省

门下省

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

枢密院

度

支

盐

铁

户

部

中书门下

军政

行政

财政

财政

宋代:

不参与政事

不参与政事

二府三司制

皇

帝

中书省

尚书省

门下省

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

枢密院

度

支

盐

铁

户

部

中书门下

军政

行政

财政

财政

不参与政事

不参与政事

归入

归入

元代:

一省制

三省六部制的确立标志着中国古代政治体制发生了深刻变化,决策、审议、执行的分解,既明确了行政分工,又使三省互相牵制,对后世的国家体制产生了深远影响。

元代的一省制也是如此吗?

元朝实行一省制,宰相权力很大,是上层权力核心的重要组成部分,甚至可以左右皇位继承,是皇权争夺战中的重要依靠力量。元朝的相权是古代加强皇权、削弱相权大趋势下的一次重要反弹。

元朝行省制度

西汉郡国并行制度

地方行政体制演变:

元朝地方行政制度

1、实行行省制(平章政事由蒙古人担任)

形成省、路、府、州、县级制

3、设宣慰司管理边远民族地区

2、晋、冀、鲁由中书省直接管理

意义:元朝行省制度

1加强了中央集权统治,巩固了多民族国家的统一;

2行省制是中国古代地方行政制度重大变革,

是中国省制的开端。

(省、路、府、州、县)

中国古代中央、地方制度

朝代

演变

中央机构

地方机构

秦朝

建立

郡县制

两汉

巩固

郡国并行——

州郡县

隋唐

完善

州县——

道州县三级

北宋

加强

路州县三级制

元朝

发展

行省制:省路府州县

明朝

高峰

废行省,设三司

清朝

顶峰

行省制

三公九卿制

中朝—尚书台

三省六部制

二府三司制

一省制

内阁

军机处

二、选官制度——补充官僚队伍

“世卿世禄”

军功爵制

察举制、征辟制

九品中正制

门阀士族(九品中正制)

开创

分科举人(科举制)

完善

科举制

发展

八股取士

朝代

制度

西周

战国、秦、汉

汉武帝

东汉末年

魏晋南北朝

隋

唐

明清

选官,用官制度的变化

西周

战国时期

汉武帝时期

东汉末年、魏晋

隋唐时期

血缘

军功

孝廉

门第

才学

选官制度

时段

标准

世卿世禄

军功爵制

察举征辟

九品中正

科举制

材料一

“上品无寒门,下品无士族。”

材料二

中国古代有种说法,人生有四大喜事:“久旱逢甘霖,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时。”

结合教材内容与材料:

1、材料一反映的是什么制度?

2、材料二中“金榜题名时”又反映了什么制度?

材料一

清人赵翼在《廿二史札记》中说:“高门华阀,有世及之荣;庶姓寒人,无寸进之路。选举之弊,至此而及。然魏、晋及南北朝三四百年,莫有能改之

者。”“人主遂不能借以集事,于是,不得不用寒人。人寒则希荣切,而宣力勤,便于驱策,不觉倚之为心腹。”

(1)科举制产生的时代背景是什么?

背景:①南北朝时,士族制度极端腐朽,渐趋衰落。②庶族地主发展成为一种重要的社会政治力量,参与政权。③隋唐统治者需要建立新的选官制度。

材料二

《唐摭言-散序进士》:进士科始于隋大业中,盛于贞观、永徽之际,缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美,以至岁贡,常不减八九百人。其推重谓之“一品白衫”,其艰难谓之“三十老明经,五十少进士。”……其有老死于文场者,亦无所恨。王志轩《被阉割的帝国》:隋唐统治者开科取士的后果之一是给了几乎所有的知识分子进入统治集团的希望,后果之二是学术的功利化。使知识分子有了“朝为田舍郎,暮登天子堂”荣身之路,这一政策与儒家的“学而优则仕”一拍即合。从此国家机器不仅为知识分子指定了学术的范围,更进一步指出了学术的目的:学成文武艺,货于帝王家。

(2)从材料二看,科举制有什么局限性?

使读书功利化,不讲求实际有用的学

问,阻碍科技的发展。

材料三

廖燕力说:“故吾以为明太祖以制义取士,与秦焚书之术无异,特明巧而秦拙耳,其欲愚天下之心则一也。”

——陈寒鸣《洪武儒学教育与科举八股的形成及其流弊》

(3)怎样理解材料三“与秦焚书之术无异”的观点?为什么明朝“制义取士”“巧”?

明朝的科举制与秦朝的焚书举措同样是为了强化对人民的思想控制。

明朝的科举制培养了适应封建君主专制需要的官僚队伍,扩大了统治基础。

材料四

很多西方学者对中国的科举制度都有着极高的赞赏和评价。美国学者柯睿格在《哈佛亚洲研究学报》上发表论文说:“以科举考试为核心的中国文官行政制度的创立,是中国对世界的最重要的贡献之一”。美国汉学家卜德说:“科举制无疑是中国赠予西方的最珍贵的知识礼物”。《剑桥中国隋唐史》的编者崔瑞德认为,科举制度“为所有西方国家以考试录用人员的文官考试制度提供了一个遥远的榜样”。学者们在研究中发现,产生于等级森严的君主时代的科举,面向社会,不分贫富贵贱,通过考试择优选才,是一种公平竞争的制度,是人类史上第一个强调凭才能而不是凭出身选拔官吏的制度。作为一种人才选拔制度,科举制实行之早、延续之久和影响之大,在世界历史上绝无仅有。科举制堪称为中国古代的“第五大发明”。

——网文《“科举制”盖棺百年涌风烟

在平反中回归理性》

④材料四中对科举制有高度的赞扬。他们赞扬科举制的什么?

称赞科举制面向社会、公平竞争,强调凭才能而不是凭出身选拔官吏。

⑤有人说今天的公务员考试是对科举制的批判和继承,对此应该怎样理解?

吸收了科举制公开公平公正和量才录用等因素,舍弃其不合理的因素,增加合乎时代与国情的新因素。

唐太宗在金殿瑞门见新科进士鱼贯而出,得意地说:“天下英雄,入吾毂中。”明代思想家顾炎武则说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。”

结合所学知识,谈谈你对科举制的看法。

①科举制是封建选官制度一大进步,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源、提高官员文化素质。

②科举取仕,把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族手里集中到中央政府,大大加强中央集权。

③为历朝沿用,影响深远。

①严重禁锢了人们的思想。

②忽视实用性学问,不利于科技的发展。

③阻碍了近代知识分子开眼看世界,是造成中国落后于西方的文化因素。

1994年韩国再现科举

科举考场

宋代科举考试

三、监察与谏议——官僚制度的维系

御史大夫

御史大夫、刺史

门下省

谏院

中央

“科道”

通判

督察院

六科给事中

按察使司

职能

朝代

部门名称

监察官员

秦

汉

宋

谏议(含义?)

隋唐

宋

谏议机构取消

明清

地方

中国古代的监察、谏议制度并不能从根本上约束皇帝的无上权力,也不能杜绝官僚队伍中的腐败和低效现象。但它作为一种常设的政治制度,在整顿吏治,打击地方割据势力,维护中央集权,谏正皇帝过失,防止决策失误等方面还是发挥了重要作用的。

以三省六部制为代表的中央行政体制、以科举为代表的选官用人制度、维护官僚队伍廉洁高效的监察制度,是中国古代政治制度高度成熟的体现。

汉到元政治制度演变的特点(趋势)?

1、分散相权,加强皇权

2、分割削弱地方权力,加强中央集权

专制主义中央集权不断强化

中国古代政治制度的特点:

1、以君权为中心,权力高度集中;

2、人治高于法治;

3、对官吏的控制和监督逐渐强化;

4、始终充斥着君权和相权,中央和地方的矛盾;

5、君权不断加强,相权不断削弱;中央权力不断加强,地方权力不断削弱(趋势)。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局