人教部编版语文八年级下册第21课《庄子》二则课件 (共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教部编版语文八年级下册第21课《庄子》二则课件 (共36张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

21.《庄子》二则

九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

----李清照《渔家傲.天接云涛连晓雾》

鲲鹏展翅

天鹏纵横

天鹏恒宇

大鹏展翅

鹏程万里

鹏游蝶梦

鹏霄万里

鹏抟[tuán]鹢[yì]退

日积月累:

大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。

------李白《上李邕》

北冥有鱼

庄子,名周,约生于公元前369年,死于公元前286年,战国时宋国人,著名的思想家,文学家。道家学派的重要代表,与老子并称为“老庄”。

道家的主要精神是崇尚自然,庄子对待生活的态度是:一切顺其自然,“安时而处顺”、“知其无可奈何而安之若命”、“清静无为”。政治上主张“无为而治”。庄子一生著书十余万言,书名《庄子》。

其文汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。 —鲁迅

关于庄子

他的主要思想是“天道无为”,认为一切事物都在变化。主张“无为”,幻想一种“天地与我并生,万物与我为一”的主观精神境界。

《庄子》简介

《庄子》,道家经典之一。今存三十三篇,内篇7篇是庄子所作,外篇15篇和杂篇11篇学术界认为是他人伪作。《庄子》的文章,想像奇幻,构思巧妙,善用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格。它不仅有很高的哲学成就,对后世文学的发展也有着深远的影响。人们评价这本书为“文学的哲学、哲学的文学”。鲁迅先生更评价说:

“其文汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。”

《逍遥游》是《庄子》中的第一篇,在全书中占有特殊地位,在思想上和艺术上都可作为《庄子》一书的代表。

《逍遥游》的主题是追求一种绝对自由的人生观,“逍遥”也写作“消摇”,意思是优游自得的样子;作者认为,只有忘却物我的界限,达到无己、无功、无名的境界,无所依凭而游于无穷,才是真正的“逍遥游

。“逍遥游”就是没有任何束缚地、自由自在地活动。

写作背景

庄子生活的年代,正是我国古代社会大变革、大动荡、大战乱的时代,其时周王朝名存实亡,各诸侯国之间的战争愈演愈烈,战争也空前残酷。

庄子对这样的社会现实及统治者深为不满,时时进行尖锐的批判,发出沉痛的抗议;他对自己无力改变这样的社会现实心有不甘,想用自己的一套思想和人生观来影响和改造人们。这正是庄子思想产生的社会背景和主观原因。

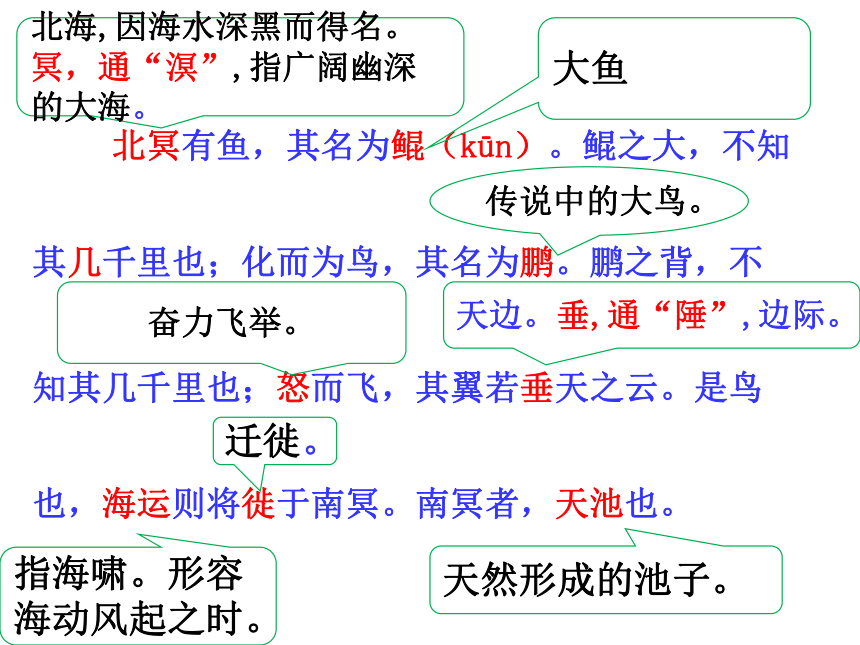

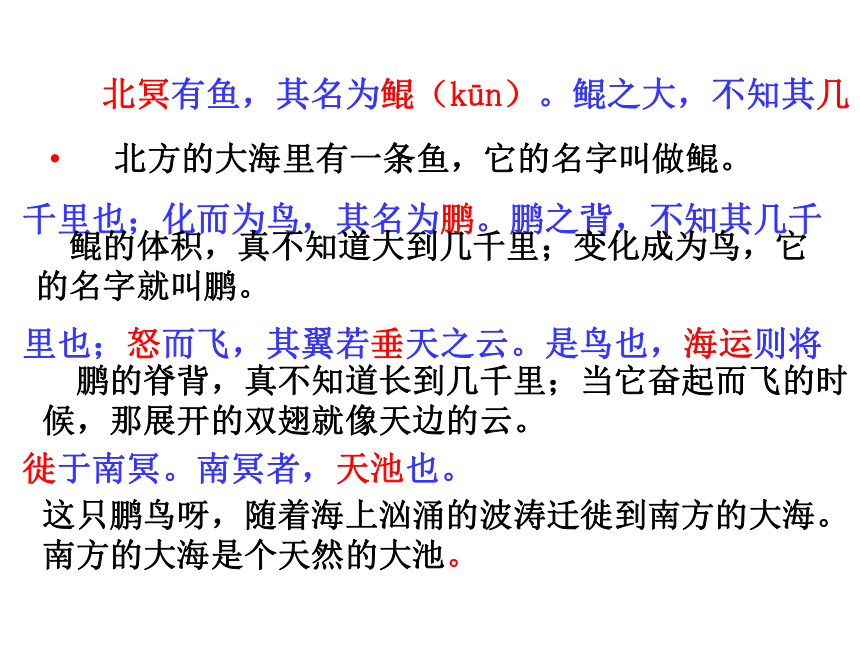

北冥有鱼,其名为鲲(kūn)。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不

知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。

北海,因海水深黑而得名。冥,通“溟”,指广阔幽深的大海。

大鱼

传说中的大鸟。

奋力飞举。

天边。垂,通“陲”,边际。

指海啸。形容海动风起之时。

迁徙。

天然形成的池子。

北冥有鱼,其名为鲲(kūn)。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。

北方的大海里有一条鱼,它的名字叫做鲲。

鲲的体积,真不知道大到几千里;变化成为鸟,它的名字就叫鹏。

鹏的脊背,真不知道长到几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的双翅就像天边的云。

这只鹏鸟呀,随着海上汹涌的波涛迁徙到南方的大海。南方的大海是个天然的大池。

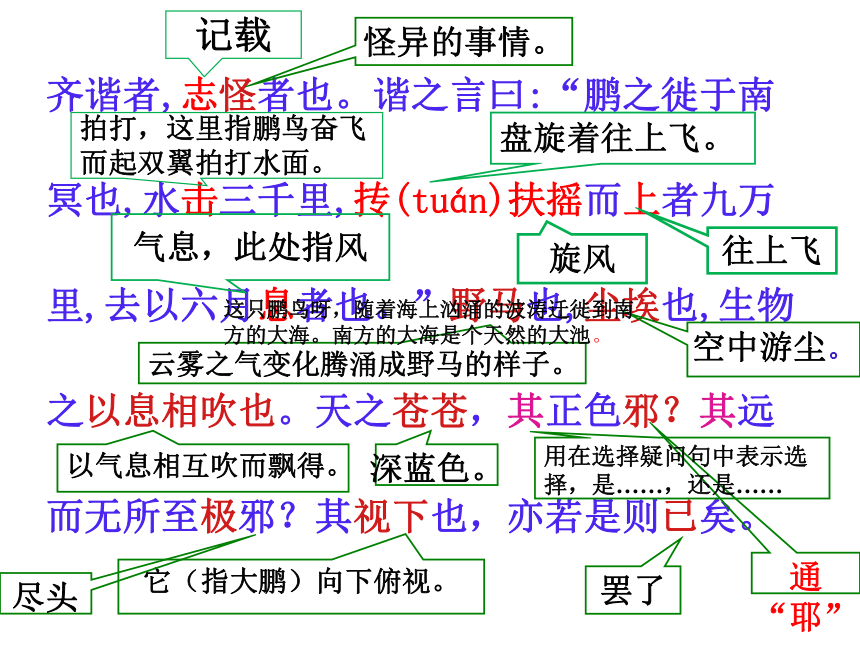

齐谐者,志怪者也。谐之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟(tuán)扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

记载

拍打,这里指鹏鸟奋飞而起双翼拍打水面。

盘旋着往上飞。

往上飞

旋风

气息,此处指风

云雾之气变化腾涌成野马的样子。

空中游尘。

深蓝色。

通“耶”

它(指大鹏)向下俯视。

以气息相互吹而飘得。

怪异的事情。

用在选择疑问句中表示选择,是……,还是……

尽头

罢了

这只鹏鸟呀,随着海上汹涌的波涛迁徙到南方的大海。南方的大海是个天然的大池。

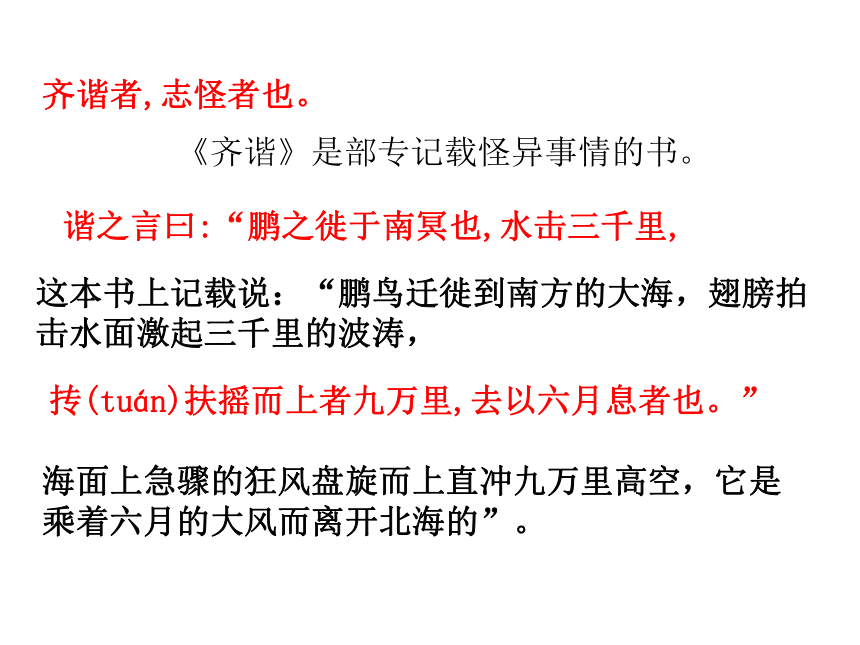

齐谐者,志怪者也。

《齐谐》是部专记载怪异事情的书。

谐之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,

这本书上记载说:“鹏鸟迁徙到南方的大海,翅膀拍击水面激起三千里的波涛,

抟(tuán)扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”

海面上急骤的狂风盘旋而上直冲九万里高空,它是乘着六月的大风而离开北海的”。

春日林泽原野上蒸腾浮动犹如奔马的雾气,低空里沸沸扬扬的尘埃,都是大自然里各种生物的气息吹拂所致。

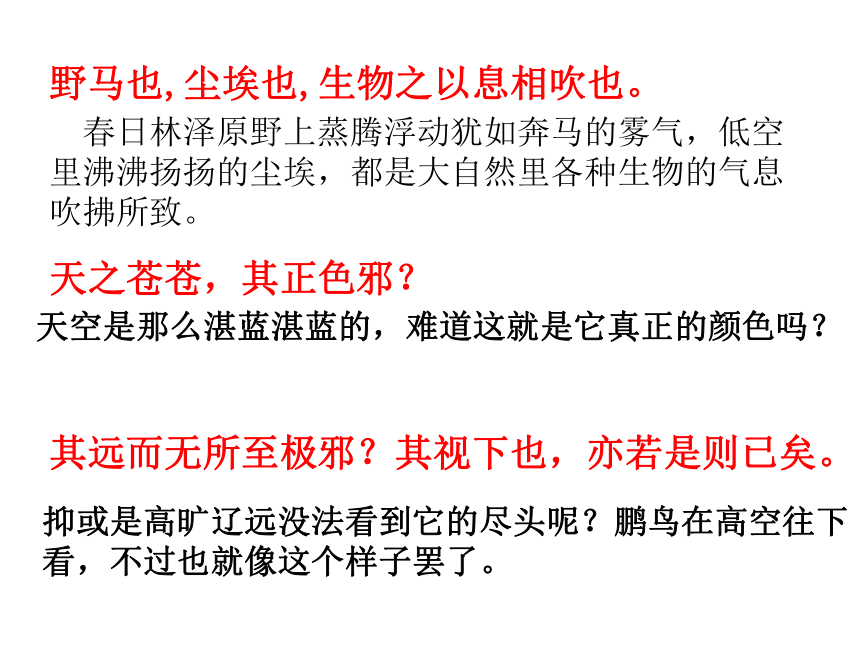

野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

天之苍苍,其正色邪?

天空是那么湛蓝湛蓝的,难道这就是它真正的颜色吗?

抑或是高旷辽远没法看到它的尽头呢?鹏鸟在高空往下看,不过也就像这个样子罢了。

其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

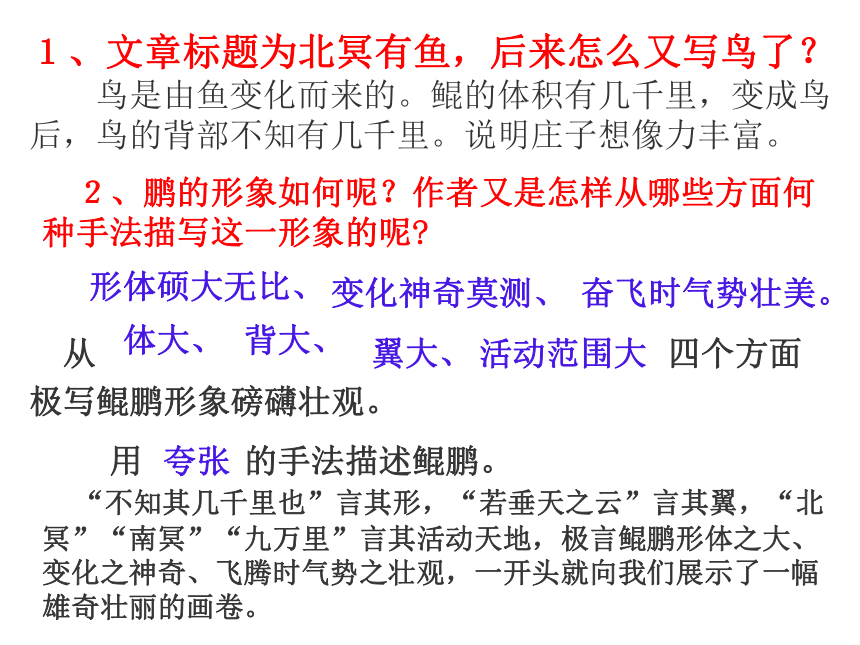

1、文章标题为北冥有鱼,后来怎么又写鸟了?

鸟是由鱼变化而来的。鲲的体积有几千里,变成鸟后,鸟的背部不知有几千里。说明庄子想像力丰富。

2、鹏的形象如何呢?作者又是怎样从哪些方面何种手法描写这一形象的呢??

形体硕大无比、

变化神奇莫测、

奋飞时气势壮美。

从 四个方面极写鲲鹏形象磅礴壮观。

体大、

背大、

翼大、

活动范围大

用 的手法描述鲲鹏。

“不知其几千里也”言其形,“若垂天之云”言其翼,“北冥”“南冥”“九万里”言其活动天地,极言鲲鹏形体之大、变化之神奇、飞腾时气势之壮观,一开头就向我们展示了一幅雄奇壮丽的画卷。

夸张

3.“鲲鹏”可高飞九万里,能从北海飞到南海,但必须借助“海运”“扶摇”,意在说明什么?

鲲鹏展翅高飞,必须有所倚,旨在说明世间万物都要凭借外力才能活动,从而回答了“逍遥”要有所依凭。

4.文中引用《齐谐》的话有什么作用?

借《齐谐》一书的话来证明对鹏的描写是真实可信的。

5.“野马”

“尘埃”的运动依靠的是什么?写它们有什么作用?

“野马”“尘埃”的运动也必须依靠气息,“生物之以息相吹也”。这里和鹏相比,说明万物均“有所恃”(须凭借,要依靠),世上的万物无论大小,都受到不同的限制,处在不同的束缚之中。因此,大鹏也好,

“野马”

“尘埃”也好,看似逍遥,其实并没有达到真正的逍遥。

6、“天之苍苍……亦若是则已矣。”这句话表达了什么意思?

本句可译为“天色深蓝,这是它真正颜色呢,还是因为天高远而看不到尽头呢?鹏鸟在高空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。”

意思是鹏鸟飞在天空看地面,和人们仰视天空看到的是一样的,都不能看到“正色”。

人和大鹏对“正色”的认识,都“有所恃”,都受到距离的限制,不能达到真正的逍遥之境。

7.“抟扶摇而上九万里”的鲲鹏给了你怎样的启示?

鹏鸟展翅高飞,威力无比,气势宏大,搏击于天空,启示人们要胸怀远大的理想和抱负,勇于搏击,敢于追求。

8、赏析下面句子的妙处:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里。”

此句运用丰富的想像,奇特的夸张,描写了鲲鹏振翼拍水,盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象能激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。“击”“抟”等字传神、生动,让人产生丰富的想像和联想。

9.赏析“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里”。

此句运用丰富的想象,奇特的夸张,描写了鲲鹏振翅拍水,盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象能激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。

“击”“抟”等字生动传神,让人产生丰富的想象和联想。

文章结构

第1层:描述鲲鹏形象

形体硕大无比

变化神奇莫测

奋飞气势壮美

第2层:

鹏鸟奋飞:必须凭借强大的风力。

水雾尘埃:要靠气息相吹。

阐明世间万事万物,大至鹏鸟,小至尘埃,它们的活动都“有所待”(待,依靠),都是没有绝对自由。

。

中心思想:

“逍遥游”的含义是无依无靠,无所羁绊,悠然自得,自由自在。在本文中,作者借大鹏乘风翱翔,雾气、尘埃等漂浮的现象,说明作为形体的生命,是没有绝对自由的,也不可能有;而人的精神,是应该绝对自由的,表达了作者对精神自由地追求。

任何事物的存在都是依附于一定的条件,它们的活动都是有所凭借。

现实意义:

作者在文中表明自己的观点:世间万物都是由所凭依的,是不自由的。就连宏大的鲲鹏也不例外,这就让我们意识到,自由是相对的,世界上没有绝对的自由。只有遵守法纪,懂得自律的人,才会有自由的空间和生活。

我敬佩鲲鹏,因为鲲鹏入深海,翔九天,胸怀远大的理想和抱负,搏击长空,纵横大海,就像范仲淹、诸葛亮、毛泽东等历史人物,他们以天下苍生为己任,推动历史向前发展。

我不敬佩,因为我喜欢知足常乐,淡泊名利,就像普通的劳动者,他们爱岗敬业,在平凡的岗位上做出不平凡的贡献。

你敬佩鲲鹏吗?谈谈你的理由。

课文鉴赏要点

①借用寓言说理:文章借用大量的寓言把“无所待”的思想寄托于生动的形象中,如文中的鲲、鹏等。

②想象丰富,意境开阔:如关于鲲的神奇变化、鹏的遨游太空,丰富的想象让文章汪洋恣肆,充满浪漫主义色彩。

③运用了比喻、夸张、拟人等多种修辞手法。

重点词语积累

1.

重点实词

(1)其翼若垂天之云

垂:

。

(2)海运则将徙于南冥

徙:

。

(3)水击三千里

击:

。

(4)抟扶摇而上者九万里

抟:

。

(5)去以六月息者也

去:

。

(6)亦若是则已矣

已:

停止

。

悬挂

迁移

拍打

环绕而上

离开

罢了

通假字

(1)北冥有鱼

通

,

意思

(2)其正色邪

通

,

意思

冥

溟

海

邪

语气词,呢,吗

耶

一词多义

去以六月息者也

生物之以息相吹也

{

息

大风

名词,气息

古今异义

(1)怒而飞

古义:

,义:

。

(2)海运则将徙于南冥

古义

,今义:

(3)天池也

古义:

,今义:

(4)野马也

古义:

今义:

奋发

生气,发怒

海动

泛指海上运输

天然形成的大水池

高山湖泊名

春天林泽中的雾气

野生的马

庄子与惠子游于濠梁

----《庄子-秋水》

鼓 盆 而 歌

庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌。惠子曰:“与人居,长子老身,死不哭亦足矣,又鼓盆而歌,不亦甚乎!”

庄子认为人的生命是由于气之聚,人的死亡是由于气之散,他只把生死视为一种自然现象,认为生死的过程不过像四时的运行一样。

“天地与我并生,而万物与我为一。”

——《庄子?齐物论》

人们把孔子称为“圣人”,却把庄子称为“神人”。

——于丹《庄子心得》

从庄子身上我们看到了道家所倡导的自然、宽容。

——易中天

庄子与惠子游于濠梁之上。

庄子曰:“鯈鱼出游从容,是鱼之乐也。”

惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”

庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”

?庄子和惠子在濠水的桥上游玩。

庄子说:“鯈鱼在河水中游得悠然自得,这是鱼的快乐啊。”

惠子说:“你不是鱼,怎么知道鱼的快乐呢?”

庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐呢?”

原文对译:

原文对译:

惠子曰:“我非子,固不知子矣;

子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”

庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”

惠施说:“我不是你,固然不知道你了;

你本来就不是鱼,你不知道鱼的快乐,是完全肯定的!”

庄子说:“请从我们最初的话题说起。你说‘你在哪里知道鱼快乐’之类的话,说明你已经知道我知道鱼快乐而问我,我是在濠水桥上知道的啊。”?

用于主谓间,取消句子独立性。

1.庄子坚持认为“出游从容”的鱼儿很快乐,表现了他怎样的心境?

庄子认为鱼“乐”,其实是他愉悦心境的投射与外化。

阅读理解

2.庄子为什么不正面回答惠子的问题?

庄子不正面回答惠子的问题,而采用反问的方式回答,以“非我”者“不知我”,推论“不知我”者不知“我知鱼”,足见庄子的机智。

3.庄子是如何摆脱惠子的追问的?

庄子返回争论的起点,回转话题,偷换概念,把惠子的“安知”解释成“哪里知道”,机智而巧妙地化解了惠子的发难。庄子的机智灵活跃然纸上。

4.从文中可以看出两人的思想和性格差异是什么?

惠子好辩,对于事物更多的是一种寻根究底的认知态度,缺乏美学意义上的欣赏与关照。

而庄子偏于美学上的观赏,能从自由活泼的生命中由衷地感受到轻松、闲适、愉悦,让人

感受到日常生活中的诗意并为之深受感染。

你认为在庄子和惠子的辩论中,谁是胜者?

(1)从故事本身来看,庄子占了上风。

结尾处,在惠子巧妙地援引庄子的反驳建立起符合逻辑的推理后,庄子似乎应该无言以对而就此认输,可是他却又返回争论的起始,偷换概念而避重就轻地将惠子的发难化解了。

所谓偷换概念,指他把惠子说的“安知”,解释成“哪里知道”

,而惠子的本意却是“怎么(能)知道”。

(2)从逻辑上看,惠子是胜者。

惠子巧妙地援引庄子的反驳进行了符合逻辑的推理:首先承认自己不是庄子,因此不知庄子的感受;然后照此推理,庄子不是鱼,因此也不知道鱼之乐。所以说,惠子才是胜者。

《庄子与惠子游于濠梁之上》一文中庄子与惠子关于人是否“知鱼之乐”的论辩,表现了庄子机智、巧妙的论辩风格,也表现了庄子“天人合一”的哲学观点。

文章的美点

轻松闲适,趣意盎然:

一力辩,一巧辩;

一求真,一尚美;

一拘泥,一超然。

《庄子》散文的艺术特色

第一,

想象奇幻。

第二,

构思巧妙。

第三,

善用寓言故事和比喻。

第四,

文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义风格。

21.《庄子》二则

九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

----李清照《渔家傲.天接云涛连晓雾》

鲲鹏展翅

天鹏纵横

天鹏恒宇

大鹏展翅

鹏程万里

鹏游蝶梦

鹏霄万里

鹏抟[tuán]鹢[yì]退

日积月累:

大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。

------李白《上李邕》

北冥有鱼

庄子,名周,约生于公元前369年,死于公元前286年,战国时宋国人,著名的思想家,文学家。道家学派的重要代表,与老子并称为“老庄”。

道家的主要精神是崇尚自然,庄子对待生活的态度是:一切顺其自然,“安时而处顺”、“知其无可奈何而安之若命”、“清静无为”。政治上主张“无为而治”。庄子一生著书十余万言,书名《庄子》。

其文汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。 —鲁迅

关于庄子

他的主要思想是“天道无为”,认为一切事物都在变化。主张“无为”,幻想一种“天地与我并生,万物与我为一”的主观精神境界。

《庄子》简介

《庄子》,道家经典之一。今存三十三篇,内篇7篇是庄子所作,外篇15篇和杂篇11篇学术界认为是他人伪作。《庄子》的文章,想像奇幻,构思巧妙,善用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格。它不仅有很高的哲学成就,对后世文学的发展也有着深远的影响。人们评价这本书为“文学的哲学、哲学的文学”。鲁迅先生更评价说:

“其文汪洋辟阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。”

《逍遥游》是《庄子》中的第一篇,在全书中占有特殊地位,在思想上和艺术上都可作为《庄子》一书的代表。

《逍遥游》的主题是追求一种绝对自由的人生观,“逍遥”也写作“消摇”,意思是优游自得的样子;作者认为,只有忘却物我的界限,达到无己、无功、无名的境界,无所依凭而游于无穷,才是真正的“逍遥游

。“逍遥游”就是没有任何束缚地、自由自在地活动。

写作背景

庄子生活的年代,正是我国古代社会大变革、大动荡、大战乱的时代,其时周王朝名存实亡,各诸侯国之间的战争愈演愈烈,战争也空前残酷。

庄子对这样的社会现实及统治者深为不满,时时进行尖锐的批判,发出沉痛的抗议;他对自己无力改变这样的社会现实心有不甘,想用自己的一套思想和人生观来影响和改造人们。这正是庄子思想产生的社会背景和主观原因。

北冥有鱼,其名为鲲(kūn)。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不

知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。

北海,因海水深黑而得名。冥,通“溟”,指广阔幽深的大海。

大鱼

传说中的大鸟。

奋力飞举。

天边。垂,通“陲”,边际。

指海啸。形容海动风起之时。

迁徙。

天然形成的池子。

北冥有鱼,其名为鲲(kūn)。鲲之大,不知其几千里也;化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也;怒而飞,其翼若垂天之云。是鸟也,海运则将徙于南冥。南冥者,天池也。

北方的大海里有一条鱼,它的名字叫做鲲。

鲲的体积,真不知道大到几千里;变化成为鸟,它的名字就叫鹏。

鹏的脊背,真不知道长到几千里;当它奋起而飞的时候,那展开的双翅就像天边的云。

这只鹏鸟呀,随着海上汹涌的波涛迁徙到南方的大海。南方的大海是个天然的大池。

齐谐者,志怪者也。谐之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟(tuán)扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

记载

拍打,这里指鹏鸟奋飞而起双翼拍打水面。

盘旋着往上飞。

往上飞

旋风

气息,此处指风

云雾之气变化腾涌成野马的样子。

空中游尘。

深蓝色。

通“耶”

它(指大鹏)向下俯视。

以气息相互吹而飘得。

怪异的事情。

用在选择疑问句中表示选择,是……,还是……

尽头

罢了

这只鹏鸟呀,随着海上汹涌的波涛迁徙到南方的大海。南方的大海是个天然的大池。

齐谐者,志怪者也。

《齐谐》是部专记载怪异事情的书。

谐之言曰:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,

这本书上记载说:“鹏鸟迁徙到南方的大海,翅膀拍击水面激起三千里的波涛,

抟(tuán)扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”

海面上急骤的狂风盘旋而上直冲九万里高空,它是乘着六月的大风而离开北海的”。

春日林泽原野上蒸腾浮动犹如奔马的雾气,低空里沸沸扬扬的尘埃,都是大自然里各种生物的气息吹拂所致。

野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

天之苍苍,其正色邪?

天空是那么湛蓝湛蓝的,难道这就是它真正的颜色吗?

抑或是高旷辽远没法看到它的尽头呢?鹏鸟在高空往下看,不过也就像这个样子罢了。

其远而无所至极邪?其视下也,亦若是则已矣。

1、文章标题为北冥有鱼,后来怎么又写鸟了?

鸟是由鱼变化而来的。鲲的体积有几千里,变成鸟后,鸟的背部不知有几千里。说明庄子想像力丰富。

2、鹏的形象如何呢?作者又是怎样从哪些方面何种手法描写这一形象的呢??

形体硕大无比、

变化神奇莫测、

奋飞时气势壮美。

从 四个方面极写鲲鹏形象磅礴壮观。

体大、

背大、

翼大、

活动范围大

用 的手法描述鲲鹏。

“不知其几千里也”言其形,“若垂天之云”言其翼,“北冥”“南冥”“九万里”言其活动天地,极言鲲鹏形体之大、变化之神奇、飞腾时气势之壮观,一开头就向我们展示了一幅雄奇壮丽的画卷。

夸张

3.“鲲鹏”可高飞九万里,能从北海飞到南海,但必须借助“海运”“扶摇”,意在说明什么?

鲲鹏展翅高飞,必须有所倚,旨在说明世间万物都要凭借外力才能活动,从而回答了“逍遥”要有所依凭。

4.文中引用《齐谐》的话有什么作用?

借《齐谐》一书的话来证明对鹏的描写是真实可信的。

5.“野马”

“尘埃”的运动依靠的是什么?写它们有什么作用?

“野马”“尘埃”的运动也必须依靠气息,“生物之以息相吹也”。这里和鹏相比,说明万物均“有所恃”(须凭借,要依靠),世上的万物无论大小,都受到不同的限制,处在不同的束缚之中。因此,大鹏也好,

“野马”

“尘埃”也好,看似逍遥,其实并没有达到真正的逍遥。

6、“天之苍苍……亦若是则已矣。”这句话表达了什么意思?

本句可译为“天色深蓝,这是它真正颜色呢,还是因为天高远而看不到尽头呢?鹏鸟在高空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了。”

意思是鹏鸟飞在天空看地面,和人们仰视天空看到的是一样的,都不能看到“正色”。

人和大鹏对“正色”的认识,都“有所恃”,都受到距离的限制,不能达到真正的逍遥之境。

7.“抟扶摇而上九万里”的鲲鹏给了你怎样的启示?

鹏鸟展翅高飞,威力无比,气势宏大,搏击于天空,启示人们要胸怀远大的理想和抱负,勇于搏击,敢于追求。

8、赏析下面句子的妙处:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里。”

此句运用丰富的想像,奇特的夸张,描写了鲲鹏振翼拍水,盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象能激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。“击”“抟”等字传神、生动,让人产生丰富的想像和联想。

9.赏析“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里”。

此句运用丰富的想象,奇特的夸张,描写了鲲鹏振翅拍水,盘旋飞向九万里高空的形象,这一形象能激发人的豪情壮志,具有强烈的艺术感染力。

“击”“抟”等字生动传神,让人产生丰富的想象和联想。

文章结构

第1层:描述鲲鹏形象

形体硕大无比

变化神奇莫测

奋飞气势壮美

第2层:

鹏鸟奋飞:必须凭借强大的风力。

水雾尘埃:要靠气息相吹。

阐明世间万事万物,大至鹏鸟,小至尘埃,它们的活动都“有所待”(待,依靠),都是没有绝对自由。

。

中心思想:

“逍遥游”的含义是无依无靠,无所羁绊,悠然自得,自由自在。在本文中,作者借大鹏乘风翱翔,雾气、尘埃等漂浮的现象,说明作为形体的生命,是没有绝对自由的,也不可能有;而人的精神,是应该绝对自由的,表达了作者对精神自由地追求。

任何事物的存在都是依附于一定的条件,它们的活动都是有所凭借。

现实意义:

作者在文中表明自己的观点:世间万物都是由所凭依的,是不自由的。就连宏大的鲲鹏也不例外,这就让我们意识到,自由是相对的,世界上没有绝对的自由。只有遵守法纪,懂得自律的人,才会有自由的空间和生活。

我敬佩鲲鹏,因为鲲鹏入深海,翔九天,胸怀远大的理想和抱负,搏击长空,纵横大海,就像范仲淹、诸葛亮、毛泽东等历史人物,他们以天下苍生为己任,推动历史向前发展。

我不敬佩,因为我喜欢知足常乐,淡泊名利,就像普通的劳动者,他们爱岗敬业,在平凡的岗位上做出不平凡的贡献。

你敬佩鲲鹏吗?谈谈你的理由。

课文鉴赏要点

①借用寓言说理:文章借用大量的寓言把“无所待”的思想寄托于生动的形象中,如文中的鲲、鹏等。

②想象丰富,意境开阔:如关于鲲的神奇变化、鹏的遨游太空,丰富的想象让文章汪洋恣肆,充满浪漫主义色彩。

③运用了比喻、夸张、拟人等多种修辞手法。

重点词语积累

1.

重点实词

(1)其翼若垂天之云

垂:

。

(2)海运则将徙于南冥

徙:

。

(3)水击三千里

击:

。

(4)抟扶摇而上者九万里

抟:

。

(5)去以六月息者也

去:

。

(6)亦若是则已矣

已:

停止

。

悬挂

迁移

拍打

环绕而上

离开

罢了

通假字

(1)北冥有鱼

通

,

意思

(2)其正色邪

通

,

意思

冥

溟

海

邪

语气词,呢,吗

耶

一词多义

去以六月息者也

生物之以息相吹也

{

息

大风

名词,气息

古今异义

(1)怒而飞

古义:

,义:

。

(2)海运则将徙于南冥

古义

,今义:

(3)天池也

古义:

,今义:

(4)野马也

古义:

今义:

奋发

生气,发怒

海动

泛指海上运输

天然形成的大水池

高山湖泊名

春天林泽中的雾气

野生的马

庄子与惠子游于濠梁

----《庄子-秋水》

鼓 盆 而 歌

庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌。惠子曰:“与人居,长子老身,死不哭亦足矣,又鼓盆而歌,不亦甚乎!”

庄子认为人的生命是由于气之聚,人的死亡是由于气之散,他只把生死视为一种自然现象,认为生死的过程不过像四时的运行一样。

“天地与我并生,而万物与我为一。”

——《庄子?齐物论》

人们把孔子称为“圣人”,却把庄子称为“神人”。

——于丹《庄子心得》

从庄子身上我们看到了道家所倡导的自然、宽容。

——易中天

庄子与惠子游于濠梁之上。

庄子曰:“鯈鱼出游从容,是鱼之乐也。”

惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”

庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”

?庄子和惠子在濠水的桥上游玩。

庄子说:“鯈鱼在河水中游得悠然自得,这是鱼的快乐啊。”

惠子说:“你不是鱼,怎么知道鱼的快乐呢?”

庄子说:“你不是我,怎么知道我不知道鱼的快乐呢?”

原文对译:

原文对译:

惠子曰:“我非子,固不知子矣;

子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”

庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”

惠施说:“我不是你,固然不知道你了;

你本来就不是鱼,你不知道鱼的快乐,是完全肯定的!”

庄子说:“请从我们最初的话题说起。你说‘你在哪里知道鱼快乐’之类的话,说明你已经知道我知道鱼快乐而问我,我是在濠水桥上知道的啊。”?

用于主谓间,取消句子独立性。

1.庄子坚持认为“出游从容”的鱼儿很快乐,表现了他怎样的心境?

庄子认为鱼“乐”,其实是他愉悦心境的投射与外化。

阅读理解

2.庄子为什么不正面回答惠子的问题?

庄子不正面回答惠子的问题,而采用反问的方式回答,以“非我”者“不知我”,推论“不知我”者不知“我知鱼”,足见庄子的机智。

3.庄子是如何摆脱惠子的追问的?

庄子返回争论的起点,回转话题,偷换概念,把惠子的“安知”解释成“哪里知道”,机智而巧妙地化解了惠子的发难。庄子的机智灵活跃然纸上。

4.从文中可以看出两人的思想和性格差异是什么?

惠子好辩,对于事物更多的是一种寻根究底的认知态度,缺乏美学意义上的欣赏与关照。

而庄子偏于美学上的观赏,能从自由活泼的生命中由衷地感受到轻松、闲适、愉悦,让人

感受到日常生活中的诗意并为之深受感染。

你认为在庄子和惠子的辩论中,谁是胜者?

(1)从故事本身来看,庄子占了上风。

结尾处,在惠子巧妙地援引庄子的反驳建立起符合逻辑的推理后,庄子似乎应该无言以对而就此认输,可是他却又返回争论的起始,偷换概念而避重就轻地将惠子的发难化解了。

所谓偷换概念,指他把惠子说的“安知”,解释成“哪里知道”

,而惠子的本意却是“怎么(能)知道”。

(2)从逻辑上看,惠子是胜者。

惠子巧妙地援引庄子的反驳进行了符合逻辑的推理:首先承认自己不是庄子,因此不知庄子的感受;然后照此推理,庄子不是鱼,因此也不知道鱼之乐。所以说,惠子才是胜者。

《庄子与惠子游于濠梁之上》一文中庄子与惠子关于人是否“知鱼之乐”的论辩,表现了庄子机智、巧妙的论辩风格,也表现了庄子“天人合一”的哲学观点。

文章的美点

轻松闲适,趣意盎然:

一力辩,一巧辩;

一求真,一尚美;

一拘泥,一超然。

《庄子》散文的艺术特色

第一,

想象奇幻。

第二,

构思巧妙。

第三,

善用寓言故事和比喻。

第四,

文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义风格。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读