超重和失重教案和学案

图片预览

文档简介

人教版高一年级超重和失重内容的教学设计

设计思想

物理生活化思想贯穿课堂始终

无论是趣味实验,激发悬念,还是分组实验,合作探究;到回归实践,自主小结,都体现了物理从生活中来,到生活中去的STS思想,闪烁着人文的光芒。趣味实验设计,自行改进的“记忆型超重失重演示器”,视频将物理过程的“慢放定格”,DIS实验等,是对教学资源的利用与创新。

自主学习构建新课程理念下新型的师生关系。

整堂课采取“情景——问题——探究——结论”的教学方法,以“自主体验发现问题,自主学习解决问题,自主举例应用问题”为教学主线;从兴趣入手,精心设计学生活动——通过分组实验,感受超、失重现象;进而小组讨论、验证、交流超、失重条件;感悟超、失重实质;成功解释生活中超、失重现象;强调学生思维和体验过程,让学生亲身经历科学探究,变过去教师要学生学,而为学生自己“我要学、我想学、从中我学到了什么”的主动建构知识的自主学习;通过交流、合作的互动过程,更进一步培养了学生团结、协作的精神。当然同时要发挥教师的课堂机智,适时地去引导,去启发,去控制,去答疑,去评价,这是符合新课标以学生发展为本的要求,成功实现了新课程理念下师生关系的转换。

3、注重教学反馈,体现了新课程的评价理念

符合高一学生认知规律的教学反馈,可以增强学习的自我效能感,也是各教学环节是否有效的判据;教学过程中穿插着师生评价(提问)、生生评价(组间交流)以及学生自我评价(谈谈我学到了什么?),是学生的现场学习情况的动态反馈,针对反馈情况,需要教师做出适切性评价和教学调整。趣味实验前后呼应解释,学生自己举例及解释,纠正原有的一些模糊认识,都是对知识掌握的定性反馈;“练一练”中的运用牛顿运动定律来定量分析,并将超重与失重同化到牛顿运动定律的知识结构之中,让学生体会到超重、失重只是牛顿运动定律知识的迁移与应用而已;“想一想”、“做一做”和“相关链接”又将教学反馈延伸到课外,进一步激发学生的思维能力和动手能力;整个教学过程均很好地体现了新课程评价理念——注重过程性与即时性评价。

二、教材分析

1.课标要求是:“通过实验认识超重和失重现象”,要求学生能通过一些实验或具体的活动来了解和体验超重和失重。理解超重和失重产生的条件与实质。

2.本节教材是学生学完牛顿运动定律后,知识的迁移和应用部分,因此本节是本章的一个比较重要的、典型的应用型知识点。表现其一:超重和失重产生原因的分析,要用到牛顿第二、第三定律,这不仅有利于学生巩固对定律的内容理解,也有助于培养学生分析问题的能力.其二,这是一个贴近日常生活的实际问题,能激发学生的学习兴趣和体会物理的生活化。其三,超重和失重现象与航天技术紧密联系,让学生了解我国前沿科学,意在激发学生情感价值。

3、超重、失重是日常生活中比较常见的物理现象,学生往往能感受到,但并没有注意到这一现象的特点,也不明确这就是超重、失重现象。怎样才能让学生不是机械化地记住超重、失重的现象,而是真正理解超重、失重的条件与本质所在,才是本堂课学习重点和难点。

三、学情分析

超重、失重学生有一定感性和模糊的体会,但理解超、失重概念,对学生而言有一定的困难。我觉得主要来自两方面,首先是物理语言的误导,使学生认为超重(或失重)就是物体重量的增加(或减少);其次学生往往认为向上运动时就超重,向下运动时就失重,没有真正理解超重与失重的原因。因此在本节课教学中利用了实验和理论探究的方法,自主学习与小组合作学习的方式,让学生自己体验、分析、归纳、讨论、评价等得出结论。激发了学生的学习兴趣,养成动手与合作能力,生成学生透过现象看本质的物理意识。

学生有牛顿运动定律的学习基础,完全可以通过自主体验与自主学习来完成本节课的内容。学生可能将超重、失重现象与牛顿运动定律知识割裂,教学中要注意引导学生,将新知识纳入旧知识结构,让学生体会到超重、失重只是牛顿运动定律知识的迁移与应用而已。

四、 教学目标

l、知识与技能:

(1)认识超重和失重现象;

(2)知道产生超重、失重现象的条件;

(3)能够运用牛顿第二定律和牛顿第三定律分析超重和失重现象。

2、过程与方法:

(1)经历实验观察、实例探究讨论交流的过程,体验超重和失重现象。

(2)经历实验和理论探究过程,体会科学探究的方法,领略运用牛顿运动定律解决实际问题的方法。

3、情感、态度与价值观:

(1)体会生活中的超重和失重现象,生成“学以致用”的思想,激发学生的学习热情。

(2)了解一些我国航天技术的成就激发学生对科学的兴趣和热情。

(3)体验自主学习过程,养成乐于细心观察、勤于思考和相互交流的学习习惯和合作精神。

五、重点 难点

重点:什么是超重、失重及产生超重、失重现象的条件、实质。

难点:(1)产生超重和失重现象的实质;

(2)运用牛顿第二定律和牛顿第三定律对超重和失重现象的实例分析。

六、教学策略与手段

“情景——问题——探究——结论”的学生自主探究教学模式。

七、课前准备

媒体的设计与准备

分组实验:改进后的教具“记忆型”超重失重演示器(二人或四人一组)

演示实验:多媒体设备一套,可乐瓶、水,纸带、钩码,神州5号发射和运行及回收过程剪辑录象,电梯内的超重失重录像片,人在体重计上下蹲与站立视频,DIS实验器材

八、教学过程

(一)趣味实验 激发悬念

演示1:在纸带中间部位剪个小缺口,纸带的一端牵挂一重物,重物另一端用手托住,提起重物向上匀速运动,这时纸带没有断;然后向下匀速运动,纸带依然没有断;提着重物向下加速运动,突然停住,纸带断裂!

问:纸带为什么会断,到底在什么时候断?

(这个实验的设计简单而巧妙,做向下加速实验前,可先让同学们猜测。让人直接体验了超重又有些意料不到。)

演示2:取一装有水的可乐瓶,在底面打一小孔,水从孔中喷出。现让可乐瓶竖直向上抛,问:此时,水还会不会再从小孔中喷出?(也可以师生共同做抛接水瓶游戏)

(将孔开在底部和做竖直抛起,增强思维冲突。这一问,还真不敢轻易下结论!实验前,可先让同学们猜测。)

教师:生活中有许多司空见惯的事,可是只要我们仔细观察,会发现许多意想不到的、有趣的秘密。这节课我们来揭示此现象的秘密——引出主题:超重与失重。

(点出本节课的学习和探究主题:什么是超重(失重)现象 引起超重(失重)现象的原因是什么?)

呈现学习目标:

(1)什么是超重(失重)现象

(2)什么样运动情况下会出现超重(失重)现象

(3)为什么会出现超重(失重)现象

(二)新课教学

1、分组实验——感受什么是超重(失重)现象

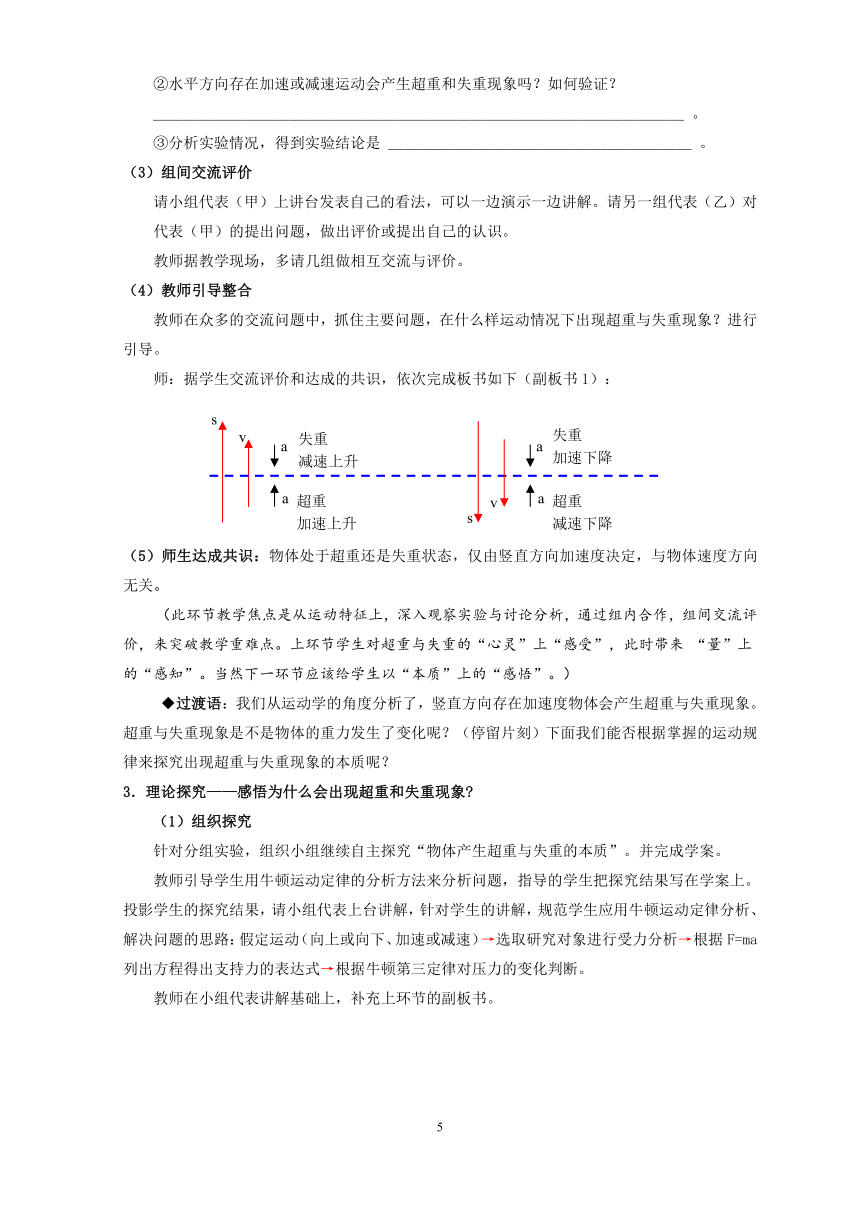

(1)介绍仪器

如图,将超重失重演示器,加装定向片与记忆指针,自行改装成的“记忆型”。重物对平台的压力大小可以通过指针的偏转来显示,通过定向旋钮,记忆指针分别可以“定格”压力在变化过程中的最大和最小值。

(2)分组实验,发现问题

教师将学生分组。学生分组实验,组内讨论交流。小组代表说说,小组成员在实验中发现的现象,以及想知道的疑问。

教师对学生的实验方式和交流问题,做出适当的反馈与评价。(引导学生关注观察压力大小变化,将其原因暂时搁置)

(3)提出概念

学生的实验方法可能各种各样,为了将教学面向全体学生,让全体学生明确概念。教师演示,引导学生观察读数的变化,并归纳总结。

步骤①:超重失重演示器静止时,观察示数,该示数为重物对平台的压力,等于重物的重力。

步骤②:超重失重演示器向上加速并停止过程。演示器向上启动过程,观察到示数大于重物的重力;演示器停止的过程中,观察到示数小于重物的重力。

师:如果是用弹簧称挂一个重物,一起向上启动过程,观察到示数大于重物的重力,在停止的过程中,观察到示数小于重物的重力。(说明:只是变化太快我们不容易观察到而已!)

这种物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力),大于物体的重力的现象,称为超重现象。

物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力),小于物体的重力的现象,称为失重现象。

(此环节,用自行改装的仪器突破“瞬间即失”的实验难点,用记忆指针将其“定格”。教学的焦点是认识超重与失重的现象。学生对实验中的体验,可能会提出关于下一环节的一些问题,教师也要做出适当评价,并为下面作铺垫。)

◆过渡语:爱因斯坦说:“全部的科学,不外是日常想法的提炼”。我们认真观察到现象,还要对观察到的现象深入思考,然后提炼出自己的看法!

2、实验验证——感知什么样运动情况下会出现超重(失重)现象

师:现在我们知道超重和失重现象了,(针对某小组提出的问题)那么,你们在什么样运动情况下观察到超重与失重现象?

(1)回味现象,进行猜想

让学生回忆上面实验现象,大胆猜想,发生超重与失重现象可能哪些运动量有关?(学生可能会提出:速度的方向,速度的大小,加速度的方向,加速度的大小,位移大小方向等)

(2)组内讨论验证

小组内成员针对问题进行交流讨论。

讨论主题:用你们的实验方式观察,在什么样运动情况下出现超重与失重现象?此时物体运动状态到底如何?

完成学案中思考题。

思考题:

①物体的超重和失重是取决于物体运动(速度)的方向吗?______。

②水平方向存在加速或减速运动会产生超重和失重现象吗?如何验证?

___________________________________ 。

③分析实验情况,得到实验结论是 ____________________ 。

(3)组间交流评价

请小组代表(甲)上讲台发表自己的看法,可以一边演示一边讲解。请另一组代表(乙)对

代表(甲)的提出问题,做出评价或提出自己的认识。

教师据教学现场,多请几组做相互交流与评价。

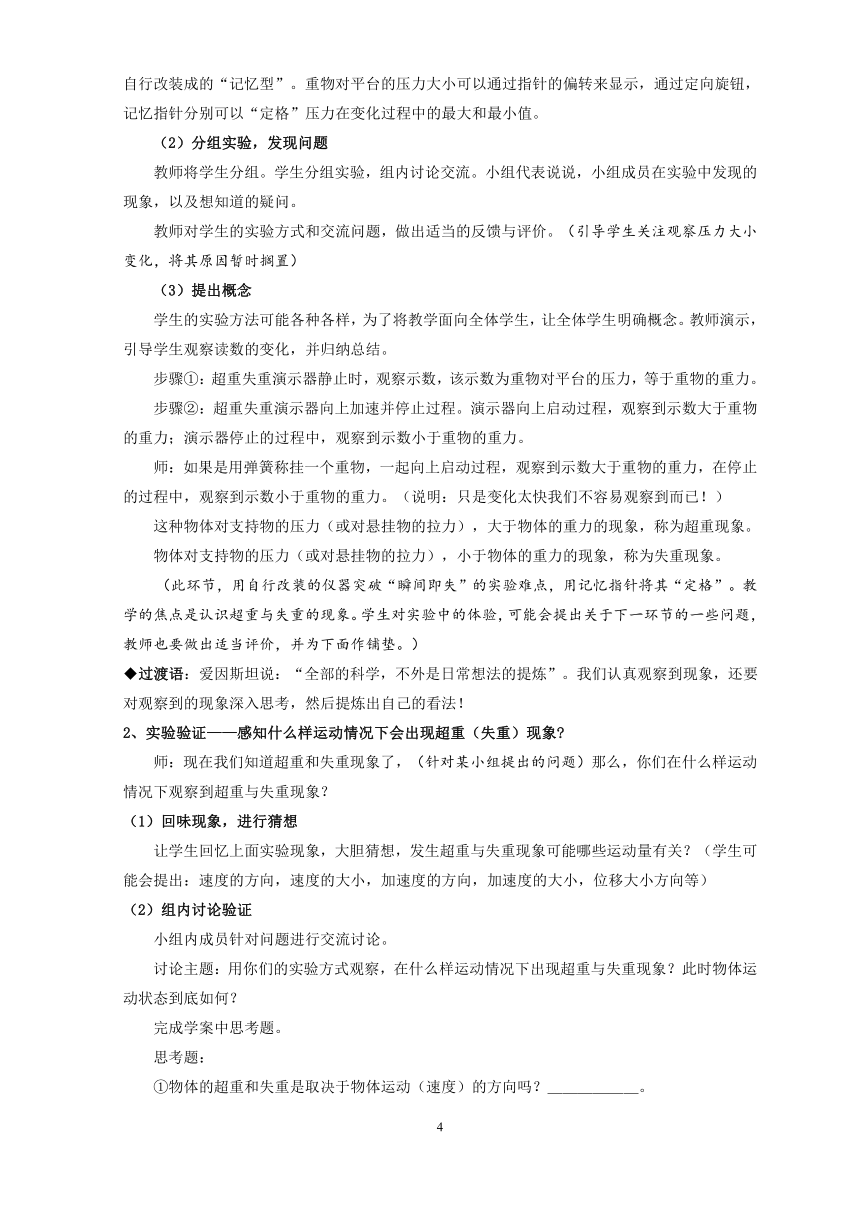

(4)教师引导整合

教师在众多的交流问题中,抓住主要问题,在什么样运动情况下出现超重与失重现象?进行引导。

师:据学生交流评价和达成的共识,依次完成板书如下(副板书1):

(5)师生达成共识:物体处于超重还是失重状态,仅由竖直方向加速度决定,与物体速度方向无关。

(此环节教学焦点是从运动特征上,深入观察实验与讨论分析,通过组内合作,组间交流评价,来突破教学重难点。上环节学生对超重与失重的“心灵”上“感受”,此时带来 “量”上的“感知”。当然下一环节应该给学生以“本质”上的“感悟”。)

◆过渡语:我们从运动学的角度分析了,竖直方向存在加速度物体会产生超重与失重现象。超重与失重现象是不是物体的重力发生了变化呢?(停留片刻)下面我们能否根据掌握的运动规律来探究出现超重与失重现象的本质呢?

3.理论探究——感悟为什么会出现超重和失重现象

(1)组织探究

针对分组实验,组织小组继续自主探究“物体产生超重与失重的本质”。并完成学案。

教师引导学生用牛顿运动定律的分析方法来分析问题,指导的学生把探究结果写在学案上。投影学生的探究结果,请小组代表上台讲解,针对学生的讲解,规范学生应用牛顿运动定律分析、解决问题的思路:假定运动(向上或向下、加速或减速)→选取研究对象进行受力分析→根据F=ma列出方程得出支持力的表达式→根据牛顿第三定律对压力的变化判断。

教师在小组代表讲解基础上,补充上环节的副板书。

探究结果:产生超重与失重现象的原因是在竖直方向上存在加速度,本质是物体对支持物的压力大小变化,物体的重力始终没有变化。

(2)结果外推

讨论:物体在失重的情况下,加速度等于重力加速度时,将会发生什么现象?

引出概念:如果一个物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)为零,称为完全失重现象。

(3)前后呼应

小组讨论并发言,解释引入课题中的演示1和演示2(学生可能将实验方法做拓展,教师要给以适切的评价)。

(理论探究也是探究学习重要的方式之一。此环节通过学生自主理论探究,既对超重和失重现象的本质有亲身的感悟,也对超重和失重有了从现象到本质成功体验,也突破了难点。小组讨论解释引入的实验现象,既前后呼应,也体验到学习成功感。)

◆过渡语:我们从生活现象出发,学习的超重和失重现象及本质,回归生活实践,还可以解释那些现象呢?

4.丰富现象 回归实践

小组交流、讨论、举例生活实践中的超重和失重现象,代表陈述。

教师准备三个事例素材,让学生讨论并解释:(据教学时间与条件进行取舍)

实例1:一个同学站在健康秤完成一个下蹲和起立的过程,另外一个同学观察健康秤示数的变化情况。

先让学生议议可能看到的现象。后请仔细观察这样几个读数:1)人站在秤上静止时健康秤的示数为多少;2)在下蹲的过程中健康秤的示数发生了怎样的一种变化;3)最后当他蹲下后静止时示数又为多少。4)在站立的过程中健康秤的示数发生了怎样的一种变化;为了使所有的同学都能看清实验的过程,我请一位同学当场摄像(或者课前将过程拍摄),等一下播放给大家看。

实例2:谈谈我们平时乘电梯时有何感受,并试着解释。

在学生讨论交流之后。

学生:观看运动的电梯内学生健康称示数变化的视频。(事先拍摄,增强真实感),

教师引导学生观察并解释,强化学生正确的生活体验,纠正错误的体验。

◆过渡语:以上两个实例中的超、失重现象,示数变化不定,且瞬间即逝,难以观察,有把瞬间的受力变化情况完整记录下来的仪器吗?

DIS实验模拟以上两个实例。

布娃娃代替人,用力放下后停住与拉起后停止的运动,来模拟“下蹲和起立的过程”和“乘电梯过程”(布娃娃的底部放置有压力传感器),试解释描绘出的压力和时间的变化关系曲线。

实例3:观看录像“神州5号的发射、运行、回收过程剪辑录象”

(教师以此为素材介绍超重和失重现象的利与弊,让学生体会物理与科学的联系,感受科技离我们并不遥远,激发学习的兴趣,培养学生想象力及综合分析问题的能力。)

可能的教学素材有(配一些图片):

①升空时杨利伟为何要采取躺着的姿势?杨利伟说:“当飞船升空时,感到有载荷,就是感到胸部有压力,平时训练时这种压力可达到8个G。”

②杨利伟又说:“在箭船分离时,感到身体突然被抛了一下,就飘起来,船里的尘埃也飘起来了”

③1990年,18岁的俞纬设计的“草履虫生成”实验项目,被美国国家航天局选中,搭乘“发现号”航天飞机进行太空实验。

④2003年,景山中学女生李桃桃提出“蚕在太空吐丝结茧”搭载实验,由美国“哥伦比亚”号航天飞机送入太空实验,遗憾的是“哥伦比亚”号返回时失事坠毁。

⑤2003年云南省金实小学的学生申请的“跳舞草种子”搭载实验方案通过,有我国第18颗返回式卫星送上太空。

……

让学生试着理解这些话语或事件,鼓励学生课后继续查阅自己感兴趣一些问题,如太空饮食,太空睡觉,太空悬浮冶炼等等。

相关链接: http://myh.vov.cc/20040000999117/jxzyc/yw/1/29/kb/1/kzzl.htm ( http: / / myh.vov.cc / 20040000999117 / jxzyc / yw / 1 / 29 / kb / 1 / kzzl.htm )

http://news.eastday.com/epublish/gb/paper148/20030213/class014800018/hwz882933.htm ( http: / / news.eastday.com / epublish / gb / paper148 / 20030213 / class014800018 / hwz882933.htm )

(此环节,学生可能会举出,过山车下滑、跳楼机或蹦极运动的惊险与刺激,身体的轻飘的感觉,被甩的感觉等等,教师及时捕捉学生的创新思维的火花,并正确引导,指出问题的实质。讨论交流三个事例,使问题从感性到理性的升华。DIS实验让学生感受新科技给物理实验到来的革新。相关链接指引学生课外学习的方向)

5.反馈应用 巩固知识

(1)练一练

例题:一个质量为70Kg的人乘电梯下楼。电梯开始以3m/s2的加速度匀加速向下运动时,求这时他对电梯地板的压力。快到此人要去的楼层时,电梯以3m/s2的加速度向下匀减速下降,求这时他对电梯地板的压力又是多少?(解答过程略)

(2)想一想

①在完全失重情况下,弹簧称还能称出物体的重力吗?天平还能称出物体的质量吗?浸在水中的物体还受到浮力吗?水银气压计还能测出气压吗?

②一个人想一次携带三个相同质量的铁球过独木桥,可是独木桥的最大承受力,只有人和一个铁球的重力之和。他灵机一动,用如图的方法过桥,使任意时刻手上只有一个铁球,你认为可以吗?

(3)做一做

①用冰淇淋纸杯做失重实验

如图所示,把两个金属螺母(直径10-12毫米)拴一根橡皮筋的两端,再把橡皮筋的中点用一短绳固定在冰淇淋纸盒(或铁罐)底部正中,让螺母挂在空盒的口边上。实验时让空盒从约2米的高处自由下落,你会发现螺母被橡皮筋拉回盒中,并发生“咔哒”的撞击声。请你试一试,并思考:为什么下落时,螺母会被拉入到盒内?

②用手电筒做超重、失重实验

将手电筒竖直向上放置,打开开关,旋松后盖使小电珠恰能点亮。实验时手持电筒,保持它在竖直方向,突然向上运动,你会看到小电珠熄灭。如果使上述电筒的后盖稍许再旋松一点,直至小电珠刚刚熄灭,然后手持手电筒突然向下运动,小电珠就会点亮。

(通过“练一练”、“做一做”“想一想”进一步巩固了结论,培养学生分析、解决问题的能力、动手能力和创造力,让人真正感受到超重和失重就在我们身边,体验物理知识的生活化。 据教学时间情况,不一定在课堂内完成,尤其“做一做”让学生在课外动手体验。)

6.自我评价小结

课堂小结:让学生以“本节课我学到了什么”为话题进行评价性小结。

教师引导学生从知识和方法两个角度来小结。

最后以一首自编打油诗结束:

超重失重随处见,

其实并非重力变;

压力拉力增与减,

牛顿定律来实现。

(三)作业:完成学案未完成的问题

九、板书设计及教学流程图

,

教学流程图

附录:

“超重与失重”学案

第 组 成员:

一、学习目标:

(1)什么是超重(失重)现象

(2)什么样运动情况下会出现超重(失重)现象

(3)为什么会出现超重(失重)现象

二、学习过程

1.什么是超重(失重)现象

分组实验观察压力大小的变化:

超重: 称为超重现象

失重: 称为失重现象

2、什么样运动情况下会出现超重(失重)现象

回忆上面实验现象,大胆猜想,发生超重与失重现象可能哪些运动量有关?

小组学习主题:用你们的实验方式,观察在什么样运动情况下出现超重与失重现象?此时物体运动状态到底如何?

小组的学习结果:(可以用图表表示)

思考:①物体的超重和失重是取决于物体运动(速度)的方向吗?______。

②水平方向存在加速或减速运动会产生超重和失重现象吗?如何验证?

———————————————————————————————

③分析实验情况,得到实验结论是 _________________ 。

3.为什么会出现超重和失重现象

小组讨论,分析完成物体的受力情况:

(1)超重与失重现象的本质是______________物体重力____(填变或不变)

(2)___________________ ____称为完全失重现象。

4.举出生活实践中超重与失重实例供大家分享

___________________ ________________

5.实践应用

(1)练一练

例题:一个质量为70Kg的人乘电梯下楼。电梯开始以3m/s2的加速度匀加速向下运动时,求这时他对电梯地板的压力。快到此人要去的楼层时,电梯以3m/s2的加速度向下匀减速下降,求这时他对电梯地板的压力又是多少?

(2)想一想

①在完全失重情况下,弹簧称还能称出物体的重力吗?天平还能称出物体的质量吗?浸在水中的物体还受到浮力吗?水银气压计还能测出气压吗?

②一个人想一次携带三个相同质量的铁球过独木桥,可是独木桥的最大承受力,只有人和一个铁球的重力之和。他灵机一动,用如图的方法过桥,使任意时刻手上只有一个铁球,你认为可以吗?

(3)做一做

①用冰淇淋纸杯做失重实验

如图所示,把两个金属螺母(直径10-12毫米)拴一根橡皮筋的两端,再把橡皮筋的中点用一短绳固定在冰淇淋纸盒(或铁罐)底部正中,让螺母挂在空盒的口边上。实验时让空盒从约2米的高处自由下落,你会发现螺母被橡皮筋拉回盒中,并发生“咔哒”的撞击声。请你试一试,并思考:为什么下落时,螺母会被拉入到盒内?

②用手电筒做超重、失重实验

将手电筒竖直向上放置,打开开关,旋松后盖使小电珠恰能点亮。实验时手持电筒,保持它在竖直方向,突然向上运动,你会看到小电珠熄灭。如果使上述电筒的后盖稍许再旋松一点,直至小电珠刚刚熄灭,然后手持手电筒突然向下运动,小电珠就会点亮。

6.通过以上学习,我学到了什么东西?

__________________ __________

7.作业: 1.完成学案未完成的问题

纸带

重物

指针

记忆指针

刻度

定向片(可以使两根红色记忆指针,分别记下压力最大和最小值)

平台

记忆型

s

v

a

a

失重

减速上升

超重

加速上升

s

v

a

a

失重

加速下降

超重

减速下降

s

v

a

a

失重

减速上升

超重

加速上升

s

v

a

a

失重

加速下降

超重

减速下降

G

N

N′

N′=G-ma

G

N

N′=G-ma

N′

G

N

N′=G+ma

N′

G

N

N′=G+ma

N′

&6.4 超重与失重

一、现象

超重: F压或F拉大于重力

失重:F压或F拉小于重力

二、条件

当物体有向上加速度产生超重现象

当物体有向下加速度产生失重现象

当物体有向下加速度,且a=g时,产生完全失重现象

三、实质

重力没有发生变化

只是F压或F拉与重力大小关系发生变化

自主体验

分组实验,感受超重与失重现象

超重、失重的运动学特征

超重、失重的动力学实质

情境

通过两个趣味实验

“钩码断纸带”和“水瓶上抛” 演示引入;

理论探究

用牛顿运动定律分析,感悟超重与失重实质

实验验证

组内讨论,组间互评,感知超重与失重的条件

巩固反馈

①练一练

②想一想

③做一做

丰富现象 回归实践学生举例并讨论三个实例

自我评价小结

结果外推完全失重现象

建立超重与失重概念

s

v

a

a

失重

减速上升

超重

加速上升

s

v

a

a

失重

加速下降

超重

减速下降

6

11

设计思想

物理生活化思想贯穿课堂始终

无论是趣味实验,激发悬念,还是分组实验,合作探究;到回归实践,自主小结,都体现了物理从生活中来,到生活中去的STS思想,闪烁着人文的光芒。趣味实验设计,自行改进的“记忆型超重失重演示器”,视频将物理过程的“慢放定格”,DIS实验等,是对教学资源的利用与创新。

自主学习构建新课程理念下新型的师生关系。

整堂课采取“情景——问题——探究——结论”的教学方法,以“自主体验发现问题,自主学习解决问题,自主举例应用问题”为教学主线;从兴趣入手,精心设计学生活动——通过分组实验,感受超、失重现象;进而小组讨论、验证、交流超、失重条件;感悟超、失重实质;成功解释生活中超、失重现象;强调学生思维和体验过程,让学生亲身经历科学探究,变过去教师要学生学,而为学生自己“我要学、我想学、从中我学到了什么”的主动建构知识的自主学习;通过交流、合作的互动过程,更进一步培养了学生团结、协作的精神。当然同时要发挥教师的课堂机智,适时地去引导,去启发,去控制,去答疑,去评价,这是符合新课标以学生发展为本的要求,成功实现了新课程理念下师生关系的转换。

3、注重教学反馈,体现了新课程的评价理念

符合高一学生认知规律的教学反馈,可以增强学习的自我效能感,也是各教学环节是否有效的判据;教学过程中穿插着师生评价(提问)、生生评价(组间交流)以及学生自我评价(谈谈我学到了什么?),是学生的现场学习情况的动态反馈,针对反馈情况,需要教师做出适切性评价和教学调整。趣味实验前后呼应解释,学生自己举例及解释,纠正原有的一些模糊认识,都是对知识掌握的定性反馈;“练一练”中的运用牛顿运动定律来定量分析,并将超重与失重同化到牛顿运动定律的知识结构之中,让学生体会到超重、失重只是牛顿运动定律知识的迁移与应用而已;“想一想”、“做一做”和“相关链接”又将教学反馈延伸到课外,进一步激发学生的思维能力和动手能力;整个教学过程均很好地体现了新课程评价理念——注重过程性与即时性评价。

二、教材分析

1.课标要求是:“通过实验认识超重和失重现象”,要求学生能通过一些实验或具体的活动来了解和体验超重和失重。理解超重和失重产生的条件与实质。

2.本节教材是学生学完牛顿运动定律后,知识的迁移和应用部分,因此本节是本章的一个比较重要的、典型的应用型知识点。表现其一:超重和失重产生原因的分析,要用到牛顿第二、第三定律,这不仅有利于学生巩固对定律的内容理解,也有助于培养学生分析问题的能力.其二,这是一个贴近日常生活的实际问题,能激发学生的学习兴趣和体会物理的生活化。其三,超重和失重现象与航天技术紧密联系,让学生了解我国前沿科学,意在激发学生情感价值。

3、超重、失重是日常生活中比较常见的物理现象,学生往往能感受到,但并没有注意到这一现象的特点,也不明确这就是超重、失重现象。怎样才能让学生不是机械化地记住超重、失重的现象,而是真正理解超重、失重的条件与本质所在,才是本堂课学习重点和难点。

三、学情分析

超重、失重学生有一定感性和模糊的体会,但理解超、失重概念,对学生而言有一定的困难。我觉得主要来自两方面,首先是物理语言的误导,使学生认为超重(或失重)就是物体重量的增加(或减少);其次学生往往认为向上运动时就超重,向下运动时就失重,没有真正理解超重与失重的原因。因此在本节课教学中利用了实验和理论探究的方法,自主学习与小组合作学习的方式,让学生自己体验、分析、归纳、讨论、评价等得出结论。激发了学生的学习兴趣,养成动手与合作能力,生成学生透过现象看本质的物理意识。

学生有牛顿运动定律的学习基础,完全可以通过自主体验与自主学习来完成本节课的内容。学生可能将超重、失重现象与牛顿运动定律知识割裂,教学中要注意引导学生,将新知识纳入旧知识结构,让学生体会到超重、失重只是牛顿运动定律知识的迁移与应用而已。

四、 教学目标

l、知识与技能:

(1)认识超重和失重现象;

(2)知道产生超重、失重现象的条件;

(3)能够运用牛顿第二定律和牛顿第三定律分析超重和失重现象。

2、过程与方法:

(1)经历实验观察、实例探究讨论交流的过程,体验超重和失重现象。

(2)经历实验和理论探究过程,体会科学探究的方法,领略运用牛顿运动定律解决实际问题的方法。

3、情感、态度与价值观:

(1)体会生活中的超重和失重现象,生成“学以致用”的思想,激发学生的学习热情。

(2)了解一些我国航天技术的成就激发学生对科学的兴趣和热情。

(3)体验自主学习过程,养成乐于细心观察、勤于思考和相互交流的学习习惯和合作精神。

五、重点 难点

重点:什么是超重、失重及产生超重、失重现象的条件、实质。

难点:(1)产生超重和失重现象的实质;

(2)运用牛顿第二定律和牛顿第三定律对超重和失重现象的实例分析。

六、教学策略与手段

“情景——问题——探究——结论”的学生自主探究教学模式。

七、课前准备

媒体的设计与准备

分组实验:改进后的教具“记忆型”超重失重演示器(二人或四人一组)

演示实验:多媒体设备一套,可乐瓶、水,纸带、钩码,神州5号发射和运行及回收过程剪辑录象,电梯内的超重失重录像片,人在体重计上下蹲与站立视频,DIS实验器材

八、教学过程

(一)趣味实验 激发悬念

演示1:在纸带中间部位剪个小缺口,纸带的一端牵挂一重物,重物另一端用手托住,提起重物向上匀速运动,这时纸带没有断;然后向下匀速运动,纸带依然没有断;提着重物向下加速运动,突然停住,纸带断裂!

问:纸带为什么会断,到底在什么时候断?

(这个实验的设计简单而巧妙,做向下加速实验前,可先让同学们猜测。让人直接体验了超重又有些意料不到。)

演示2:取一装有水的可乐瓶,在底面打一小孔,水从孔中喷出。现让可乐瓶竖直向上抛,问:此时,水还会不会再从小孔中喷出?(也可以师生共同做抛接水瓶游戏)

(将孔开在底部和做竖直抛起,增强思维冲突。这一问,还真不敢轻易下结论!实验前,可先让同学们猜测。)

教师:生活中有许多司空见惯的事,可是只要我们仔细观察,会发现许多意想不到的、有趣的秘密。这节课我们来揭示此现象的秘密——引出主题:超重与失重。

(点出本节课的学习和探究主题:什么是超重(失重)现象 引起超重(失重)现象的原因是什么?)

呈现学习目标:

(1)什么是超重(失重)现象

(2)什么样运动情况下会出现超重(失重)现象

(3)为什么会出现超重(失重)现象

(二)新课教学

1、分组实验——感受什么是超重(失重)现象

(1)介绍仪器

如图,将超重失重演示器,加装定向片与记忆指针,自行改装成的“记忆型”。重物对平台的压力大小可以通过指针的偏转来显示,通过定向旋钮,记忆指针分别可以“定格”压力在变化过程中的最大和最小值。

(2)分组实验,发现问题

教师将学生分组。学生分组实验,组内讨论交流。小组代表说说,小组成员在实验中发现的现象,以及想知道的疑问。

教师对学生的实验方式和交流问题,做出适当的反馈与评价。(引导学生关注观察压力大小变化,将其原因暂时搁置)

(3)提出概念

学生的实验方法可能各种各样,为了将教学面向全体学生,让全体学生明确概念。教师演示,引导学生观察读数的变化,并归纳总结。

步骤①:超重失重演示器静止时,观察示数,该示数为重物对平台的压力,等于重物的重力。

步骤②:超重失重演示器向上加速并停止过程。演示器向上启动过程,观察到示数大于重物的重力;演示器停止的过程中,观察到示数小于重物的重力。

师:如果是用弹簧称挂一个重物,一起向上启动过程,观察到示数大于重物的重力,在停止的过程中,观察到示数小于重物的重力。(说明:只是变化太快我们不容易观察到而已!)

这种物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力),大于物体的重力的现象,称为超重现象。

物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力),小于物体的重力的现象,称为失重现象。

(此环节,用自行改装的仪器突破“瞬间即失”的实验难点,用记忆指针将其“定格”。教学的焦点是认识超重与失重的现象。学生对实验中的体验,可能会提出关于下一环节的一些问题,教师也要做出适当评价,并为下面作铺垫。)

◆过渡语:爱因斯坦说:“全部的科学,不外是日常想法的提炼”。我们认真观察到现象,还要对观察到的现象深入思考,然后提炼出自己的看法!

2、实验验证——感知什么样运动情况下会出现超重(失重)现象

师:现在我们知道超重和失重现象了,(针对某小组提出的问题)那么,你们在什么样运动情况下观察到超重与失重现象?

(1)回味现象,进行猜想

让学生回忆上面实验现象,大胆猜想,发生超重与失重现象可能哪些运动量有关?(学生可能会提出:速度的方向,速度的大小,加速度的方向,加速度的大小,位移大小方向等)

(2)组内讨论验证

小组内成员针对问题进行交流讨论。

讨论主题:用你们的实验方式观察,在什么样运动情况下出现超重与失重现象?此时物体运动状态到底如何?

完成学案中思考题。

思考题:

①物体的超重和失重是取决于物体运动(速度)的方向吗?______。

②水平方向存在加速或减速运动会产生超重和失重现象吗?如何验证?

___________________________________ 。

③分析实验情况,得到实验结论是 ____________________ 。

(3)组间交流评价

请小组代表(甲)上讲台发表自己的看法,可以一边演示一边讲解。请另一组代表(乙)对

代表(甲)的提出问题,做出评价或提出自己的认识。

教师据教学现场,多请几组做相互交流与评价。

(4)教师引导整合

教师在众多的交流问题中,抓住主要问题,在什么样运动情况下出现超重与失重现象?进行引导。

师:据学生交流评价和达成的共识,依次完成板书如下(副板书1):

(5)师生达成共识:物体处于超重还是失重状态,仅由竖直方向加速度决定,与物体速度方向无关。

(此环节教学焦点是从运动特征上,深入观察实验与讨论分析,通过组内合作,组间交流评价,来突破教学重难点。上环节学生对超重与失重的“心灵”上“感受”,此时带来 “量”上的“感知”。当然下一环节应该给学生以“本质”上的“感悟”。)

◆过渡语:我们从运动学的角度分析了,竖直方向存在加速度物体会产生超重与失重现象。超重与失重现象是不是物体的重力发生了变化呢?(停留片刻)下面我们能否根据掌握的运动规律来探究出现超重与失重现象的本质呢?

3.理论探究——感悟为什么会出现超重和失重现象

(1)组织探究

针对分组实验,组织小组继续自主探究“物体产生超重与失重的本质”。并完成学案。

教师引导学生用牛顿运动定律的分析方法来分析问题,指导的学生把探究结果写在学案上。投影学生的探究结果,请小组代表上台讲解,针对学生的讲解,规范学生应用牛顿运动定律分析、解决问题的思路:假定运动(向上或向下、加速或减速)→选取研究对象进行受力分析→根据F=ma列出方程得出支持力的表达式→根据牛顿第三定律对压力的变化判断。

教师在小组代表讲解基础上,补充上环节的副板书。

探究结果:产生超重与失重现象的原因是在竖直方向上存在加速度,本质是物体对支持物的压力大小变化,物体的重力始终没有变化。

(2)结果外推

讨论:物体在失重的情况下,加速度等于重力加速度时,将会发生什么现象?

引出概念:如果一个物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)为零,称为完全失重现象。

(3)前后呼应

小组讨论并发言,解释引入课题中的演示1和演示2(学生可能将实验方法做拓展,教师要给以适切的评价)。

(理论探究也是探究学习重要的方式之一。此环节通过学生自主理论探究,既对超重和失重现象的本质有亲身的感悟,也对超重和失重有了从现象到本质成功体验,也突破了难点。小组讨论解释引入的实验现象,既前后呼应,也体验到学习成功感。)

◆过渡语:我们从生活现象出发,学习的超重和失重现象及本质,回归生活实践,还可以解释那些现象呢?

4.丰富现象 回归实践

小组交流、讨论、举例生活实践中的超重和失重现象,代表陈述。

教师准备三个事例素材,让学生讨论并解释:(据教学时间与条件进行取舍)

实例1:一个同学站在健康秤完成一个下蹲和起立的过程,另外一个同学观察健康秤示数的变化情况。

先让学生议议可能看到的现象。后请仔细观察这样几个读数:1)人站在秤上静止时健康秤的示数为多少;2)在下蹲的过程中健康秤的示数发生了怎样的一种变化;3)最后当他蹲下后静止时示数又为多少。4)在站立的过程中健康秤的示数发生了怎样的一种变化;为了使所有的同学都能看清实验的过程,我请一位同学当场摄像(或者课前将过程拍摄),等一下播放给大家看。

实例2:谈谈我们平时乘电梯时有何感受,并试着解释。

在学生讨论交流之后。

学生:观看运动的电梯内学生健康称示数变化的视频。(事先拍摄,增强真实感),

教师引导学生观察并解释,强化学生正确的生活体验,纠正错误的体验。

◆过渡语:以上两个实例中的超、失重现象,示数变化不定,且瞬间即逝,难以观察,有把瞬间的受力变化情况完整记录下来的仪器吗?

DIS实验模拟以上两个实例。

布娃娃代替人,用力放下后停住与拉起后停止的运动,来模拟“下蹲和起立的过程”和“乘电梯过程”(布娃娃的底部放置有压力传感器),试解释描绘出的压力和时间的变化关系曲线。

实例3:观看录像“神州5号的发射、运行、回收过程剪辑录象”

(教师以此为素材介绍超重和失重现象的利与弊,让学生体会物理与科学的联系,感受科技离我们并不遥远,激发学习的兴趣,培养学生想象力及综合分析问题的能力。)

可能的教学素材有(配一些图片):

①升空时杨利伟为何要采取躺着的姿势?杨利伟说:“当飞船升空时,感到有载荷,就是感到胸部有压力,平时训练时这种压力可达到8个G。”

②杨利伟又说:“在箭船分离时,感到身体突然被抛了一下,就飘起来,船里的尘埃也飘起来了”

③1990年,18岁的俞纬设计的“草履虫生成”实验项目,被美国国家航天局选中,搭乘“发现号”航天飞机进行太空实验。

④2003年,景山中学女生李桃桃提出“蚕在太空吐丝结茧”搭载实验,由美国“哥伦比亚”号航天飞机送入太空实验,遗憾的是“哥伦比亚”号返回时失事坠毁。

⑤2003年云南省金实小学的学生申请的“跳舞草种子”搭载实验方案通过,有我国第18颗返回式卫星送上太空。

……

让学生试着理解这些话语或事件,鼓励学生课后继续查阅自己感兴趣一些问题,如太空饮食,太空睡觉,太空悬浮冶炼等等。

相关链接: http://myh.vov.cc/20040000999117/jxzyc/yw/1/29/kb/1/kzzl.htm ( http: / / myh.vov.cc / 20040000999117 / jxzyc / yw / 1 / 29 / kb / 1 / kzzl.htm )

http://news.eastday.com/epublish/gb/paper148/20030213/class014800018/hwz882933.htm ( http: / / news.eastday.com / epublish / gb / paper148 / 20030213 / class014800018 / hwz882933.htm )

(此环节,学生可能会举出,过山车下滑、跳楼机或蹦极运动的惊险与刺激,身体的轻飘的感觉,被甩的感觉等等,教师及时捕捉学生的创新思维的火花,并正确引导,指出问题的实质。讨论交流三个事例,使问题从感性到理性的升华。DIS实验让学生感受新科技给物理实验到来的革新。相关链接指引学生课外学习的方向)

5.反馈应用 巩固知识

(1)练一练

例题:一个质量为70Kg的人乘电梯下楼。电梯开始以3m/s2的加速度匀加速向下运动时,求这时他对电梯地板的压力。快到此人要去的楼层时,电梯以3m/s2的加速度向下匀减速下降,求这时他对电梯地板的压力又是多少?(解答过程略)

(2)想一想

①在完全失重情况下,弹簧称还能称出物体的重力吗?天平还能称出物体的质量吗?浸在水中的物体还受到浮力吗?水银气压计还能测出气压吗?

②一个人想一次携带三个相同质量的铁球过独木桥,可是独木桥的最大承受力,只有人和一个铁球的重力之和。他灵机一动,用如图的方法过桥,使任意时刻手上只有一个铁球,你认为可以吗?

(3)做一做

①用冰淇淋纸杯做失重实验

如图所示,把两个金属螺母(直径10-12毫米)拴一根橡皮筋的两端,再把橡皮筋的中点用一短绳固定在冰淇淋纸盒(或铁罐)底部正中,让螺母挂在空盒的口边上。实验时让空盒从约2米的高处自由下落,你会发现螺母被橡皮筋拉回盒中,并发生“咔哒”的撞击声。请你试一试,并思考:为什么下落时,螺母会被拉入到盒内?

②用手电筒做超重、失重实验

将手电筒竖直向上放置,打开开关,旋松后盖使小电珠恰能点亮。实验时手持电筒,保持它在竖直方向,突然向上运动,你会看到小电珠熄灭。如果使上述电筒的后盖稍许再旋松一点,直至小电珠刚刚熄灭,然后手持手电筒突然向下运动,小电珠就会点亮。

(通过“练一练”、“做一做”“想一想”进一步巩固了结论,培养学生分析、解决问题的能力、动手能力和创造力,让人真正感受到超重和失重就在我们身边,体验物理知识的生活化。 据教学时间情况,不一定在课堂内完成,尤其“做一做”让学生在课外动手体验。)

6.自我评价小结

课堂小结:让学生以“本节课我学到了什么”为话题进行评价性小结。

教师引导学生从知识和方法两个角度来小结。

最后以一首自编打油诗结束:

超重失重随处见,

其实并非重力变;

压力拉力增与减,

牛顿定律来实现。

(三)作业:完成学案未完成的问题

九、板书设计及教学流程图

,

教学流程图

附录:

“超重与失重”学案

第 组 成员:

一、学习目标:

(1)什么是超重(失重)现象

(2)什么样运动情况下会出现超重(失重)现象

(3)为什么会出现超重(失重)现象

二、学习过程

1.什么是超重(失重)现象

分组实验观察压力大小的变化:

超重: 称为超重现象

失重: 称为失重现象

2、什么样运动情况下会出现超重(失重)现象

回忆上面实验现象,大胆猜想,发生超重与失重现象可能哪些运动量有关?

小组学习主题:用你们的实验方式,观察在什么样运动情况下出现超重与失重现象?此时物体运动状态到底如何?

小组的学习结果:(可以用图表表示)

思考:①物体的超重和失重是取决于物体运动(速度)的方向吗?______。

②水平方向存在加速或减速运动会产生超重和失重现象吗?如何验证?

———————————————————————————————

③分析实验情况,得到实验结论是 _________________ 。

3.为什么会出现超重和失重现象

小组讨论,分析完成物体的受力情况:

(1)超重与失重现象的本质是______________物体重力____(填变或不变)

(2)___________________ ____称为完全失重现象。

4.举出生活实践中超重与失重实例供大家分享

___________________ ________________

5.实践应用

(1)练一练

例题:一个质量为70Kg的人乘电梯下楼。电梯开始以3m/s2的加速度匀加速向下运动时,求这时他对电梯地板的压力。快到此人要去的楼层时,电梯以3m/s2的加速度向下匀减速下降,求这时他对电梯地板的压力又是多少?

(2)想一想

①在完全失重情况下,弹簧称还能称出物体的重力吗?天平还能称出物体的质量吗?浸在水中的物体还受到浮力吗?水银气压计还能测出气压吗?

②一个人想一次携带三个相同质量的铁球过独木桥,可是独木桥的最大承受力,只有人和一个铁球的重力之和。他灵机一动,用如图的方法过桥,使任意时刻手上只有一个铁球,你认为可以吗?

(3)做一做

①用冰淇淋纸杯做失重实验

如图所示,把两个金属螺母(直径10-12毫米)拴一根橡皮筋的两端,再把橡皮筋的中点用一短绳固定在冰淇淋纸盒(或铁罐)底部正中,让螺母挂在空盒的口边上。实验时让空盒从约2米的高处自由下落,你会发现螺母被橡皮筋拉回盒中,并发生“咔哒”的撞击声。请你试一试,并思考:为什么下落时,螺母会被拉入到盒内?

②用手电筒做超重、失重实验

将手电筒竖直向上放置,打开开关,旋松后盖使小电珠恰能点亮。实验时手持电筒,保持它在竖直方向,突然向上运动,你会看到小电珠熄灭。如果使上述电筒的后盖稍许再旋松一点,直至小电珠刚刚熄灭,然后手持手电筒突然向下运动,小电珠就会点亮。

6.通过以上学习,我学到了什么东西?

__________________ __________

7.作业: 1.完成学案未完成的问题

纸带

重物

指针

记忆指针

刻度

定向片(可以使两根红色记忆指针,分别记下压力最大和最小值)

平台

记忆型

s

v

a

a

失重

减速上升

超重

加速上升

s

v

a

a

失重

加速下降

超重

减速下降

s

v

a

a

失重

减速上升

超重

加速上升

s

v

a

a

失重

加速下降

超重

减速下降

G

N

N′

N′=G-ma

G

N

N′=G-ma

N′

G

N

N′=G+ma

N′

G

N

N′=G+ma

N′

&6.4 超重与失重

一、现象

超重: F压或F拉大于重力

失重:F压或F拉小于重力

二、条件

当物体有向上加速度产生超重现象

当物体有向下加速度产生失重现象

当物体有向下加速度,且a=g时,产生完全失重现象

三、实质

重力没有发生变化

只是F压或F拉与重力大小关系发生变化

自主体验

分组实验,感受超重与失重现象

超重、失重的运动学特征

超重、失重的动力学实质

情境

通过两个趣味实验

“钩码断纸带”和“水瓶上抛” 演示引入;

理论探究

用牛顿运动定律分析,感悟超重与失重实质

实验验证

组内讨论,组间互评,感知超重与失重的条件

巩固反馈

①练一练

②想一想

③做一做

丰富现象 回归实践学生举例并讨论三个实例

自我评价小结

结果外推完全失重现象

建立超重与失重概念

s

v

a

a

失重

减速上升

超重

加速上升

s

v

a

a

失重

加速下降

超重

减速下降

6

11

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 绪论

- 1 质点 参考系和坐标系

- 2 时间和位移

- 3 运动快慢的描述──速度

- 4 实验:用打点计时器测速度

- 5 速度变化快慢的描述──加速度

- 第二章 匀变速直线运动的研究

- 1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

- 2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 5 自由落体运动

- 6 伽利略对自由落体运动的研究

- 第三章 相互作用

- 1 重力 基本相互作用

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 实验:探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 用牛顿定律解决问题(一)

- 7 用牛顿定律解决问题(二)