7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 45.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-28 19:04:08 | ||

图片预览

文档简介

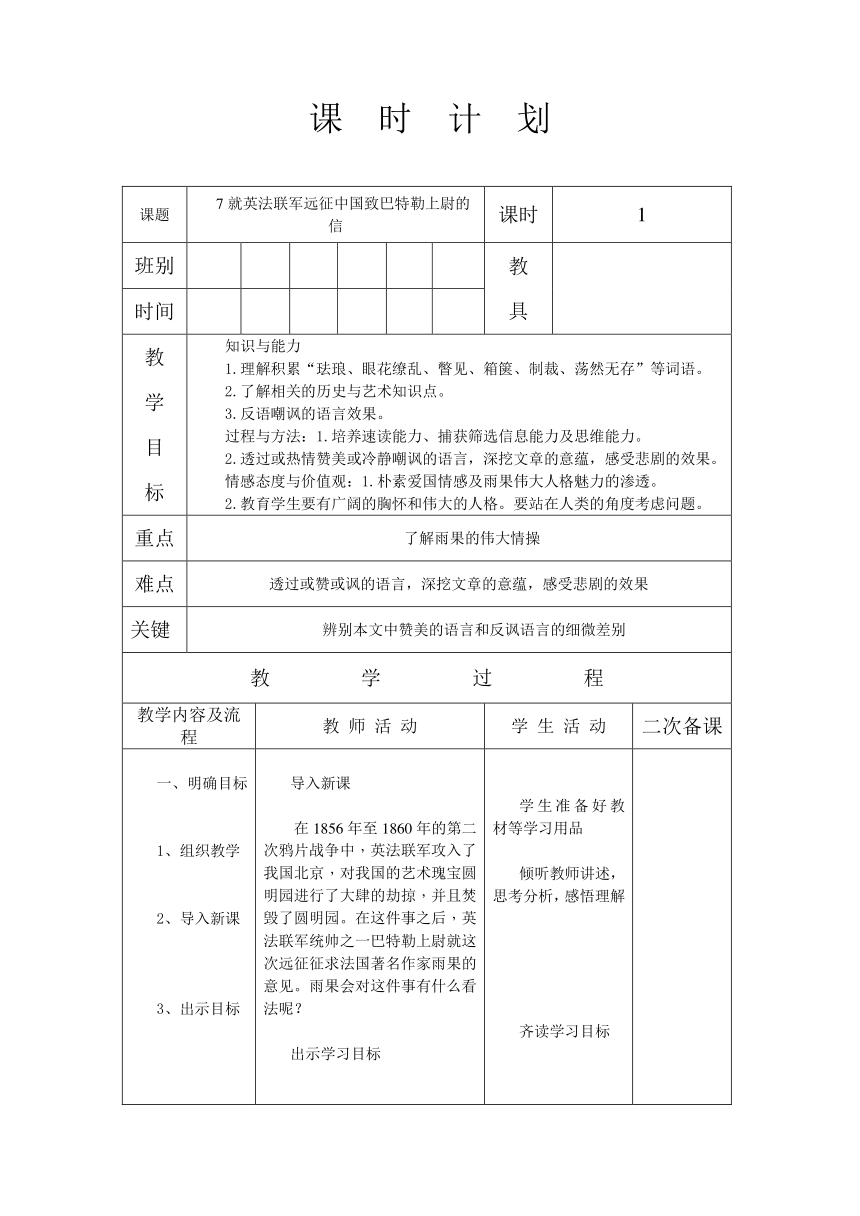

课

时

计

划

课题

7就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

课时

1

班别

教

具

时间

教

学

目

标

知识与能力

1.理解积累“珐琅、眼花缭乱、瞥见、箱箧、制裁、荡然无存”等词语。

2.了解相关的历史与艺术知识点。

3.反语嘲讽的语言效果。

过程与方法:1.培养速读能力、捕获筛选信息能力及思维能力。

2.透过或热情赞美或冷静嘲讽的语言,深挖文章的意蕴,感受悲剧的效果。

情感态度与价值观:1.朴素爱国情感及雨果伟大人格魅力的渗透。

2.教育学生要有广阔的胸怀和伟大的人格。要站在人类的角度考虑问题。

重点

了解雨果的伟大情操

难点

透过或赞或讽的语言,深挖文章的意蕴,感受悲剧的效果

关键

辨别本文中赞美的语言和反讽语言的细微差别

教

学

过

程

教学内容及流程

教

师

活

动

学

生

活

动

二次备课

明确目标

组织教学

导入新课

3、出示目标

导入新课

在1856年至1860年的第二次鸦片战争中,英法联军攻入了我国北京,对我国的艺术瑰宝圆明园进行了大肆的劫掠,并且焚毁了圆明园。在这件事之后,英法联军统帅之一巴特勒上尉就这次远征征求法国著名作家雨果的意见。雨果会对这件事有什么看法呢?

出示学习目标

学生准备好教材等学习用品

倾听教师讲述,思考分析,感悟理解

齐读学习目标

教学内容及流程

教

师

活

动

学

生

活

动

二次备课

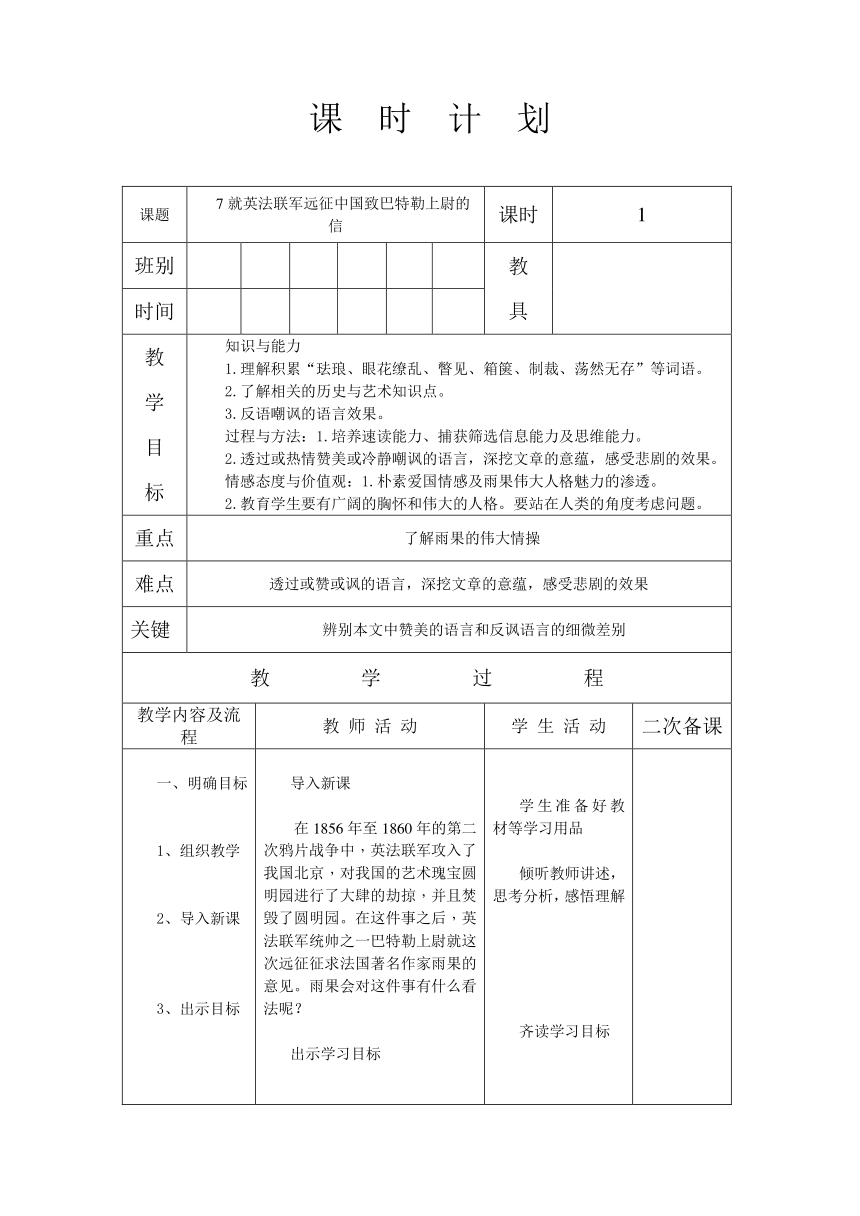

实施目标

目标导学一:初读课文,整体感知

作者作品简介

预习检测,夯实基础

3、学生自由朗读课文

4、归纳文章层次结构

就英法联军远征中国这件事,雨果的立场和态度

谈读了课文的整体感受

分析课文表现雨果怎样的胸怀和品格

同学们都预习本文了吧?谁来给大家介绍一下作者?

教师介绍写作背景:1856年至1860年英法联军发动第二次鸦片战争。1860年10月攻占北京,掠夺并焚毁圆明园……

重点字音

赃物(zāng) 箱箧(qiè)琉璃(liú

lí)

珐琅(fà

láng)

眼花缭乱(liáo)惊骇(hài)

晨曦(xī)

重点词语

荡然无存:形容东西完全失去,一点不留下。

眼花缭乱:眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

不可名状:不能够用语言形容。

组织学生朗读课文,把握内容

引领学生分析以下问题:

1、熟读课文,归纳文章层次结构。文章内容可以分为几部分?分别写了什么内容?

总结:两大部分。赞美圆明园,讽刺侵略者。

2、就英法联军远征中国这件事,雨果是什么立场和态度?

3、请谈谈你读了课文后的整体感受。

总结:英法联军的罪行令人发指,使人愤恨;雨果对中国的巨大同情受人尊重。

4、中国被掠夺,中国人谴责强盗、控诉掠夺是很自然的,而雨果作为一个法国人这样说,表现了他怎样的胸怀和品格?

学生举手介绍作者:

雨果(1802—1885),法国作家。法国浪漫主义文学的重要代表。

代表作品有小说《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》等……

学生以组为单位,互读互考,共同识记

做好重点词语积累和应用

大声朗读课文同,理解文章内容

分析并回答问题:

(1)站在人类的立场,立场明确,态度坚定,对英法联军的罪恶行径进行了强烈谴责和辛辣讽刺。

(2)对被侵略者和被掠夺者表示巨大同情,饱含着深厚的人道主义精神。

讨论回答:

正直、公正、人道,是非分明,没有狭隘的民族主义情结,胸怀博大。

7’

8’

教学内容及流程

教

师

活

动

学

生

活

动

二次备课

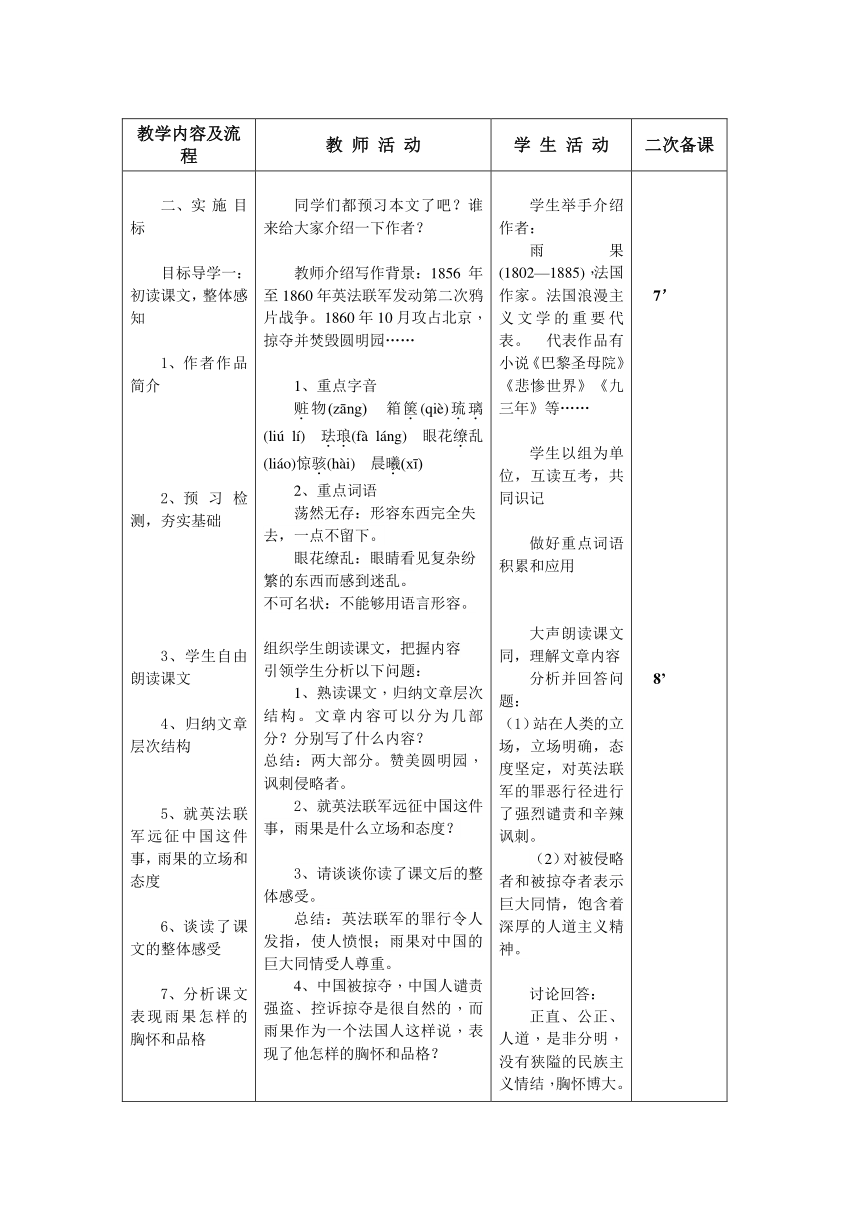

目标导学二:精读课文,品味情感

文章以信的形式,其主要观点是什么

作者如何表达自己的观点的

作者如何描述他心目中的圆明园的

作者认为圆明园在人类历史中具有的地位

作者如何展开对英法联军行径谴责的

讽刺的作用

分析“岁月创造的一切都属于人类”

结尾两句话含义

总结全文,升华主题

组织学生精读课文,进一步探究以下问题:

1、文本是一封信,作者在信中的主要观点是什么?

2、作者是如何表达出自己的观点的?

总结:鲜明的对比,从而引出谴责英法联军远征中国行为的观点。

3、作者是如何描述他心目中的圆明园的?

4、作者认为这座圆明园在人类历史中具有怎样的地位?

归纳:作者认为,圆明园耗费了两代人的长期劳动,是人类劳动的结晶。

5、作者是如何展开对英法联军强盗行径的谴责的?

6、作者说:“我们欧洲人是文明人,中国人在我们眼中是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情。”这句话对表达文章中心有何作用?

明确:作者这样说使用反语给予强盗以辛辣地讽刺

7、作者为什么说“岁月创造的一切都是属于人类的”?你如何理解这句话?

总结:经过岁月沉淀的一切,都会变成人类文化的一部分,人类精神的一部分,没有国界。

8、结尾两句话有什么含义。

总结:以辛辣的讥讽点明主旨,收束全文。

课堂小结:

今天中华民族正处于伟大的复兴时期,我们坚信,定会青春勃发,焕发新的生命力

学生朗读课文,品味与思考,预期引导:

英法联军远征中国并火烧圆明园事件是强盗行径,是不尊重人类文明的非人道主义行为。

学生从文中找出

圆明园是幻想的某种规模巨大的典范,一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑……

讨论汇报:

作者将英法联军比喻为两个来自欧洲的强盗,并围绕该比喻展开,形象生动地表现了劫掠圆明园事件的强盗行径。

学生尝试分析:

尤其是在当今世界,随着全球化的趋势,随着和平与发展的主题在全球范围内根深蒂固,文化更是没有了国别之分,一切财富都是属于人类的财富。

8’

7’

教学内容及流程

教

师

活

动

学

生

活

动

二次备课

检测目标

习题检测

总结本课

3、作业

1、熟读课文。在反复朗读的过程中进一步把握文章的内容、感情和语调。

2、除了巧用反语外,这篇文章还有怎样的写作特色?

学生大声朗读并课文,在全班交流展示。

小组讨论分析,尝试理解。

学生谈本节课的收获和体会。

10’

板

书

设

计

领

导

评

课

意

见

学校检查记实

教学后记

时

计

划

课题

7就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

课时

1

班别

教

具

时间

教

学

目

标

知识与能力

1.理解积累“珐琅、眼花缭乱、瞥见、箱箧、制裁、荡然无存”等词语。

2.了解相关的历史与艺术知识点。

3.反语嘲讽的语言效果。

过程与方法:1.培养速读能力、捕获筛选信息能力及思维能力。

2.透过或热情赞美或冷静嘲讽的语言,深挖文章的意蕴,感受悲剧的效果。

情感态度与价值观:1.朴素爱国情感及雨果伟大人格魅力的渗透。

2.教育学生要有广阔的胸怀和伟大的人格。要站在人类的角度考虑问题。

重点

了解雨果的伟大情操

难点

透过或赞或讽的语言,深挖文章的意蕴,感受悲剧的效果

关键

辨别本文中赞美的语言和反讽语言的细微差别

教

学

过

程

教学内容及流程

教

师

活

动

学

生

活

动

二次备课

明确目标

组织教学

导入新课

3、出示目标

导入新课

在1856年至1860年的第二次鸦片战争中,英法联军攻入了我国北京,对我国的艺术瑰宝圆明园进行了大肆的劫掠,并且焚毁了圆明园。在这件事之后,英法联军统帅之一巴特勒上尉就这次远征征求法国著名作家雨果的意见。雨果会对这件事有什么看法呢?

出示学习目标

学生准备好教材等学习用品

倾听教师讲述,思考分析,感悟理解

齐读学习目标

教学内容及流程

教

师

活

动

学

生

活

动

二次备课

实施目标

目标导学一:初读课文,整体感知

作者作品简介

预习检测,夯实基础

3、学生自由朗读课文

4、归纳文章层次结构

就英法联军远征中国这件事,雨果的立场和态度

谈读了课文的整体感受

分析课文表现雨果怎样的胸怀和品格

同学们都预习本文了吧?谁来给大家介绍一下作者?

教师介绍写作背景:1856年至1860年英法联军发动第二次鸦片战争。1860年10月攻占北京,掠夺并焚毁圆明园……

重点字音

赃物(zāng) 箱箧(qiè)琉璃(liú

lí)

珐琅(fà

láng)

眼花缭乱(liáo)惊骇(hài)

晨曦(xī)

重点词语

荡然无存:形容东西完全失去,一点不留下。

眼花缭乱:眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

不可名状:不能够用语言形容。

组织学生朗读课文,把握内容

引领学生分析以下问题:

1、熟读课文,归纳文章层次结构。文章内容可以分为几部分?分别写了什么内容?

总结:两大部分。赞美圆明园,讽刺侵略者。

2、就英法联军远征中国这件事,雨果是什么立场和态度?

3、请谈谈你读了课文后的整体感受。

总结:英法联军的罪行令人发指,使人愤恨;雨果对中国的巨大同情受人尊重。

4、中国被掠夺,中国人谴责强盗、控诉掠夺是很自然的,而雨果作为一个法国人这样说,表现了他怎样的胸怀和品格?

学生举手介绍作者:

雨果(1802—1885),法国作家。法国浪漫主义文学的重要代表。

代表作品有小说《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》等……

学生以组为单位,互读互考,共同识记

做好重点词语积累和应用

大声朗读课文同,理解文章内容

分析并回答问题:

(1)站在人类的立场,立场明确,态度坚定,对英法联军的罪恶行径进行了强烈谴责和辛辣讽刺。

(2)对被侵略者和被掠夺者表示巨大同情,饱含着深厚的人道主义精神。

讨论回答:

正直、公正、人道,是非分明,没有狭隘的民族主义情结,胸怀博大。

7’

8’

教学内容及流程

教

师

活

动

学

生

活

动

二次备课

目标导学二:精读课文,品味情感

文章以信的形式,其主要观点是什么

作者如何表达自己的观点的

作者如何描述他心目中的圆明园的

作者认为圆明园在人类历史中具有的地位

作者如何展开对英法联军行径谴责的

讽刺的作用

分析“岁月创造的一切都属于人类”

结尾两句话含义

总结全文,升华主题

组织学生精读课文,进一步探究以下问题:

1、文本是一封信,作者在信中的主要观点是什么?

2、作者是如何表达出自己的观点的?

总结:鲜明的对比,从而引出谴责英法联军远征中国行为的观点。

3、作者是如何描述他心目中的圆明园的?

4、作者认为这座圆明园在人类历史中具有怎样的地位?

归纳:作者认为,圆明园耗费了两代人的长期劳动,是人类劳动的结晶。

5、作者是如何展开对英法联军强盗行径的谴责的?

6、作者说:“我们欧洲人是文明人,中国人在我们眼中是野蛮人。这就是文明对野蛮所干的事情。”这句话对表达文章中心有何作用?

明确:作者这样说使用反语给予强盗以辛辣地讽刺

7、作者为什么说“岁月创造的一切都是属于人类的”?你如何理解这句话?

总结:经过岁月沉淀的一切,都会变成人类文化的一部分,人类精神的一部分,没有国界。

8、结尾两句话有什么含义。

总结:以辛辣的讥讽点明主旨,收束全文。

课堂小结:

今天中华民族正处于伟大的复兴时期,我们坚信,定会青春勃发,焕发新的生命力

学生朗读课文,品味与思考,预期引导:

英法联军远征中国并火烧圆明园事件是强盗行径,是不尊重人类文明的非人道主义行为。

学生从文中找出

圆明园是幻想的某种规模巨大的典范,一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑……

讨论汇报:

作者将英法联军比喻为两个来自欧洲的强盗,并围绕该比喻展开,形象生动地表现了劫掠圆明园事件的强盗行径。

学生尝试分析:

尤其是在当今世界,随着全球化的趋势,随着和平与发展的主题在全球范围内根深蒂固,文化更是没有了国别之分,一切财富都是属于人类的财富。

8’

7’

教学内容及流程

教

师

活

动

学

生

活

动

二次备课

检测目标

习题检测

总结本课

3、作业

1、熟读课文。在反复朗读的过程中进一步把握文章的内容、感情和语调。

2、除了巧用反语外,这篇文章还有怎样的写作特色?

学生大声朗读并课文,在全班交流展示。

小组讨论分析,尝试理解。

学生谈本节课的收获和体会。

10’

板

书

设

计

领

导

评

课

意

见

学校检查记实

教学后记

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)