第19课 北魏政治和北方民族大交融课件(27张)

文档属性

| 名称 | 第19课 北魏政治和北方民族大交融课件(27张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-07-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第19课

北魏政治和北方民族大交融

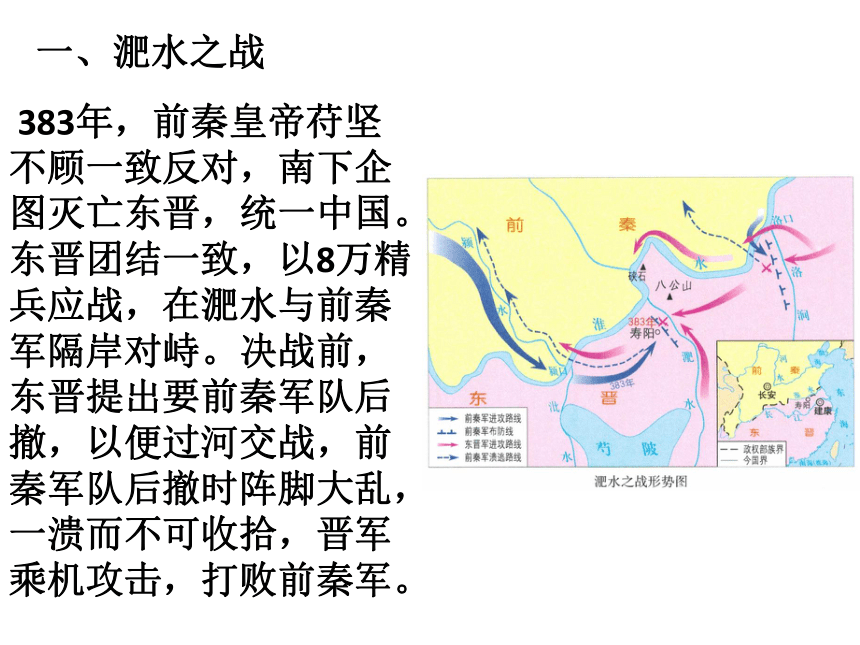

一、淝水之战

383年,前秦皇帝苻坚不顾一致反对,南下企图灭亡东晋,统一中国。东晋团结一致,以8万精兵应战,在淝水与前秦军隔岸对峙。决战前,东晋提出要前秦军队后撤,以便过河交战,前秦军队后撤时阵脚大乱,一溃而不可收拾,晋军乘机攻击,打败前秦军。

影响:淝水之战是中国古代又一次以少胜多的著名战役,之后,前秦很快土崩瓦解。

苻坚拥有八十多万兵力,却在淝水之战中失败了,这究竟是为什么?从中我们能吸取到什么经验教训?

前秦方面:

前秦军队军心不齐,内部矛盾重重;

苻坚骄傲轻敌,指挥不当;

前秦军队劳师远征,战线过长。

东晋方面:

东晋将领指挥得当;

东晋军队将士在保卫江南、恢复中原的思想影响下士气高昂。

经验教训:骄兵必败,只有谦虚谨慎,团结起来,顺应民意,指挥得当才能取得战争的胜利。

二、北魏孝文帝改革

1.背景

439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

北方内迁的各族与汉族已经无明显的差别。而鲜卑拓跋部因内迁较晚仍保持鲜卑族的习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。

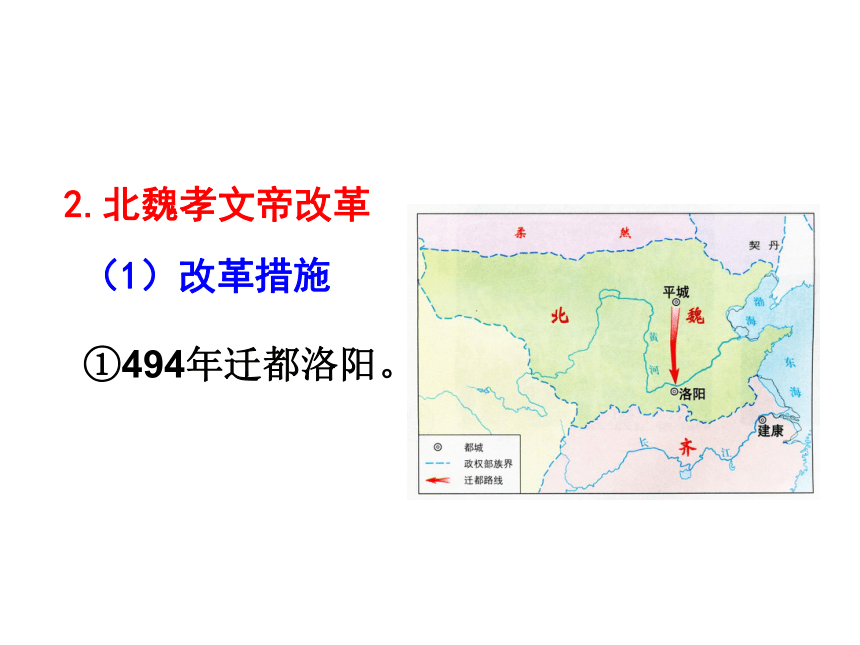

2.北魏孝文帝改革

①494年迁都洛阳。

(1)改革措施

原都城平城地处偏北,不利于经济的发展。

有利于加强对黄河流域特别是中原地区的控制。

有利于接受汉族先进文化,得到汉族地主阶级的支持。

离开旧都能减少改革的阻力,加速改革的进程。

思考:孝文帝迁都洛阳的原因是什么?

②进一步推行汉化措施:

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。

语言方面

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

服饰方面

鲜卑族服饰俑

汉族服饰俑

鲜卑姓

汉 姓

鲜卑姓

汉 姓

拓跋

陆

尉

尉迟

刘

独孤

穆

贺

贺兰

元

丘穆陵

步六孤

姓氏方面

(2)意义

促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

比较:商鞅变法和北魏孝文帝改革的异同

项目

商鞅变法

北魏孝文帝改革

不同点

侧重点

目的

特点

相同点

侧重富国强兵

侧重制度更新、迁都和移风易俗

实现富国强兵,在兼并战争中取得优势

缓和社会矛盾,改变鲜卑族的落后局面

法令体现创新

模仿汉制,促进汉化

都顺应了历史发展潮流,都促进了政权的封建化,都遭到守旧势力的反对和阻挠,结果都取得了成功

三、北方地区的民族交融

魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。

1.背景

2.民族交融的表现

(1)经济交往

内迁的各族人民向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产转变为从事农业生产。

汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。

(2)政治方面

十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。

(3)文化交流

西晋时期,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言。

西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱。

(4)民族关系

随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

穿汉族服装的少数民族贵族

穿裤褶服的乐队

胡舞

胡床

椅子

方凳

三国两晋南北朝的民族融合特点

两大方向的民族迁徙:少数民族内迁和北民南迁。

三个阶段的民族融合:东汉末至西晋初,少数民族内迁后,长城沿线出现融合局面;东晋十六国时期,融合步伐加快;北魏时期,民族融合出现高潮。

四种融合方式:民族迁徙,友好交往,联合斗争,少数民族政权的改革。

3.民族交融的意义

北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

合作探究

分组讨论:评价孝文帝。

鲜卑族作为一个民族,已经不存在了。因此,有人认为“孝文帝的改革使一个有近千年历史的纯粹的鲜卑族及其文化和语言很快消亡,所以他是千古罪人”。

但也有人认为孝文帝是一个杰出的改革家。你同意哪种观点?为什么?

评价孝文帝,主要根据他的改革;评价他的改革,主要根据以下两个标准:

一、是否顺应历史发展趋势,促进历史前进。

二、是否有利于整个中华民族的进步。

北魏孝文帝是我国历史上著名的政治家、改革家。他顺应历史发展潮流,进行了政治、经济、文化等方面的改革,推动了鲜卑族的封建化进程,促进了民族大交融。

北魏政治和北方民族大交融

一、淝水之战

383年,前秦皇帝苻坚不顾一致反对,南下企图灭亡东晋,统一中国。东晋团结一致,以8万精兵应战,在淝水与前秦军隔岸对峙。决战前,东晋提出要前秦军队后撤,以便过河交战,前秦军队后撤时阵脚大乱,一溃而不可收拾,晋军乘机攻击,打败前秦军。

影响:淝水之战是中国古代又一次以少胜多的著名战役,之后,前秦很快土崩瓦解。

苻坚拥有八十多万兵力,却在淝水之战中失败了,这究竟是为什么?从中我们能吸取到什么经验教训?

前秦方面:

前秦军队军心不齐,内部矛盾重重;

苻坚骄傲轻敌,指挥不当;

前秦军队劳师远征,战线过长。

东晋方面:

东晋将领指挥得当;

东晋军队将士在保卫江南、恢复中原的思想影响下士气高昂。

经验教训:骄兵必败,只有谦虚谨慎,团结起来,顺应民意,指挥得当才能取得战争的胜利。

二、北魏孝文帝改革

1.背景

439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

北方内迁的各族与汉族已经无明显的差别。而鲜卑拓跋部因内迁较晚仍保持鲜卑族的习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。

2.北魏孝文帝改革

①494年迁都洛阳。

(1)改革措施

原都城平城地处偏北,不利于经济的发展。

有利于加强对黄河流域特别是中原地区的控制。

有利于接受汉族先进文化,得到汉族地主阶级的支持。

离开旧都能减少改革的阻力,加速改革的进程。

思考:孝文帝迁都洛阳的原因是什么?

②进一步推行汉化措施:

规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。

语言方面

(孝文帝)诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

服饰方面

鲜卑族服饰俑

汉族服饰俑

鲜卑姓

汉 姓

鲜卑姓

汉 姓

拓跋

陆

尉

尉迟

刘

独孤

穆

贺

贺兰

元

丘穆陵

步六孤

姓氏方面

(2)意义

促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

比较:商鞅变法和北魏孝文帝改革的异同

项目

商鞅变法

北魏孝文帝改革

不同点

侧重点

目的

特点

相同点

侧重富国强兵

侧重制度更新、迁都和移风易俗

实现富国强兵,在兼并战争中取得优势

缓和社会矛盾,改变鲜卑族的落后局面

法令体现创新

模仿汉制,促进汉化

都顺应了历史发展潮流,都促进了政权的封建化,都遭到守旧势力的反对和阻挠,结果都取得了成功

三、北方地区的民族交融

魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,开始过着定居的生活。

1.背景

2.民族交融的表现

(1)经济交往

内迁的各族人民向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产转变为从事农业生产。

汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。

(2)政治方面

十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。

(3)文化交流

西晋时期,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言。

西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱。

(4)民族关系

随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

北方少数民族墓室壁画《采桑图》

穿汉族服装的少数民族贵族

穿裤褶服的乐队

胡舞

胡床

椅子

方凳

三国两晋南北朝的民族融合特点

两大方向的民族迁徙:少数民族内迁和北民南迁。

三个阶段的民族融合:东汉末至西晋初,少数民族内迁后,长城沿线出现融合局面;东晋十六国时期,融合步伐加快;北魏时期,民族融合出现高潮。

四种融合方式:民族迁徙,友好交往,联合斗争,少数民族政权的改革。

3.民族交融的意义

北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

合作探究

分组讨论:评价孝文帝。

鲜卑族作为一个民族,已经不存在了。因此,有人认为“孝文帝的改革使一个有近千年历史的纯粹的鲜卑族及其文化和语言很快消亡,所以他是千古罪人”。

但也有人认为孝文帝是一个杰出的改革家。你同意哪种观点?为什么?

评价孝文帝,主要根据他的改革;评价他的改革,主要根据以下两个标准:

一、是否顺应历史发展趋势,促进历史前进。

二、是否有利于整个中华民族的进步。

北魏孝文帝是我国历史上著名的政治家、改革家。他顺应历史发展潮流,进行了政治、经济、文化等方面的改革,推动了鲜卑族的封建化进程,促进了民族大交融。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史