上海市南汇中学2019-2020学年高中物理沪科版选修3-5:从原子核到夸克 单元复习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 上海市南汇中学2019-2020学年高中物理沪科版选修3-5:从原子核到夸克 单元复习题(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 263.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-07-29 22:50:20 | ||

图片预览

文档简介

从原子核到夸克

1.核能作为一种新能源在现代社会中已不可缺少,我国在完善核电安全基础上将加大核电站建设.核泄漏中的钚(Pu)是一种具有放射性的超铀元素,它可破坏细胞基因,提高患癌的风险.已知钚的一种同位素94239Pu的衰变方程为:94239Pu→X+24He+γ,半衰期为24100年,则下列说法中正确的是( )

A.衰变时发出的γ射线是波长很短的实物粒子,穿透能力很强

B.X原子核中含有143个中子

C.10个94239Pu经过24100年后一定还剩余5个

D.衰变过程的总质量不变

2.放射性物质已经广泛应用于工农业生产中,对放射性的应用,下列说法不正确的是( ? ? )

A.放射线能杀伤癌细胞或阻止癌细胞分裂,所以人体可以经常照射

B.对放射性的废料,要装入特制的容器并埋入深地层进行处理

C.射线探伤仪中的放射源必须存放在特制容器里,而不能随意放置

D.对可能产生放射性污染的场所或物品进行检测是很有必要的

3.下列表述正确的是(?? )

A.天然放射现象说明原子具有核式结构

B.β衰变的实质是原子核内某个中子转化成了质子和电子

C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,改用波长更长的其他光来照射该金属就可能发生光电效应

D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径更大的轨道时,电子的动能增大,电势能增大,总能量增大

4.下列说法正确的是(?? )

A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应

B.天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构

C.一束单色光照射到某种金属表面不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短

D.大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射两种不同频率的光

5.下列说法正确的是()

A.α衰变过程中放出的α射线是氦原子

B.波尔理论的假设之一是原子能量是具有连续性

C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小

D.飘浮在热菜汤表面上的油滴,从上面观察是圆形的,是因为油滴液体呈各向同性的缘故

6.关于原子结构及原子核的知识,下列判断正确的是()

A.每一种原子都有自己的特征谱线 B.处于n=3的一个氢原子回到基态时可能会辐射三种频率的光子

C.α射线的穿透能力比γ射线强?? D.β衰变中的电子来自原子的内层电子

7.下列核反应方程及其表述中错误的是( )

A.是原子核的β衰变

B.是原子核的α衰变

C.是原子核的人工转变

D.是重核裂变

8.在能源需求剧增的现代社会,核能作为一种新能源被各国竞相开发利用,核原料中的钚(Pu)是一种具有放射性的超铀元素,钚的一种同位素的半衰期为24100年,其衰变方程为下列有关说法中正确的是

A.X原子核中含有92个中子

B.衰变放出的γ射线具有很强的电离能力

C.20克的经过48200年后,还有5克未衰变

D.核衰变前的质量等于衰变后X、 核的质量之和

9.在下列4个核反应方程中,X表示质子的是 ( )

A.

B.

C.

D.

10.下列说法中正确的是

A.汤姆孙发现了电子,并发现了天然放射现象

B.对于ɑ射线、β射线、γ射线这三种射线而言,波长越长,其能量就越大

C.天然放射现象的发现,说明原子可以再分

D.黑体辐射的实验表明,随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短方向移动

11.下列核反应方程中,符号“X”表示电子的是( )

A.

B.

C.

D.

12.目前,在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料,这些装饰材料都不同程度地含有放射性元素,下列有关放射性知识的说法中正确的是

A.β射线与γ射线一样是电磁波,但穿透本领远比γ射线弱

B.氡的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天后就一定只剩下1个氡原子核

C.衰变成 要经过8次β衰变和8次α衰变

D.放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时产生的

13.下列说法中正确的是 ( )

A.汤姆生发现了电子并提出原子的核式结构模型

B.利用玻尔三个假设成功解释了氢原子的发光现象

C.原子核衰变放出β粒子说明原子核中有电子存在

D.放射性元素的半衰期是由核内部自身的因素决定的

14.下列说法中正确的是( )

A.对放射性物质施加压力,其半衰期将变小

B.衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的

C.放射性元素衰变成的过程中,共发生了7次哀变和4次衰变

D.在考古可以利用生物遗体中的含量推算该生物死亡的年代

15.氡222是一种天然放射性气体,被吸入后,会对人的呼吸系统造成辐射损伤.它是世界卫生组织公布的主要环境致癌物质之一.其衰变方程是________.已知的半衰期约为3.8天,则约经过15.2天,16 g的衰变后还剩_________g.

16.放射性元素具有半衰期,如果将某种放射性元素制成核电池,带到火星上去工作.火星上的温度等环境因素与地球有很大差别,该放射性元素到火星上之后,半衰期________(填“发生”或“不发生”)变化.若该放射性元素的半衰期为T年,经过________年,该元素还剩余12.5%.

17.在匀强磁场中,一个静止的天然放射性原子核,由于衰变,在磁场中形成两个外切圆的径迹,两圆半径之比为45:1,那么衰变前原子核的电荷数为多少?

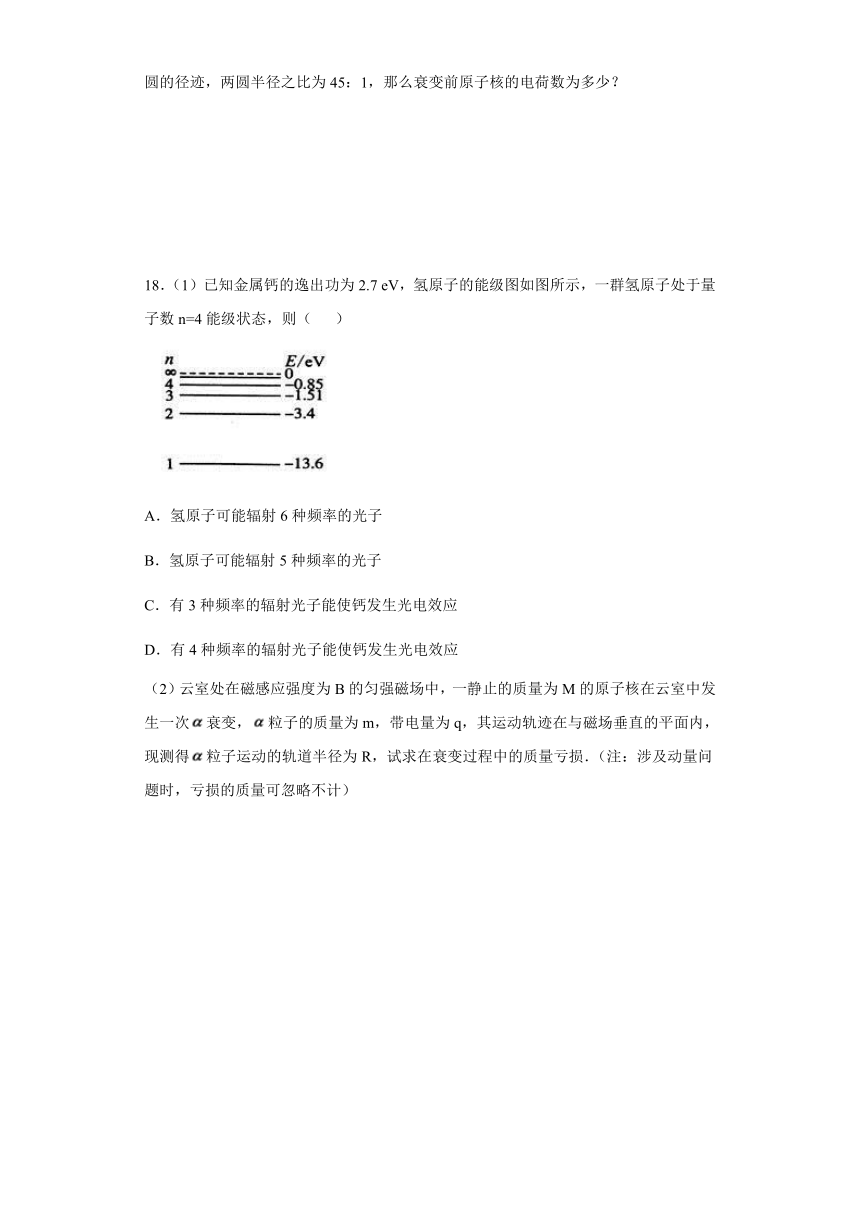

18.(1)已知金属钙的逸出功为2.7 eV,氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于量子数n=4能级状态,则( )

A.氢原子可能辐射6种频率的光子

B.氢原子可能辐射5种频率的光子

C.有3种频率的辐射光子能使钙发生光电效应

D.有4种频率的辐射光子能使钙发生光电效应

(2)云室处在磁感应强度为B的匀强磁场中,一静止的质量为M的原子核在云室中发生一次衰变,粒子的质量为m,带电量为q,其运动轨迹在与磁场垂直的平面内,现测得粒子运动的轨道半径为R,试求在衰变过程中的质量亏损.(注:涉及动量问题时,亏损的质量可忽略不计)

参考答案

1.B

【解析】

A、衰变时发出的γ射线是电磁波,穿透能力很强,故A错误;

B、根据电荷数守恒、质量数守恒知,X的电荷数为92,质量数为235,则X原子核中的中子数为143,故B正确;

C、半衰期具有统计规律,对大量的原子核适用,对少数原子核不适用,故C错误;

D、衰变的过程中有质量亏损,总质量减小,故D错误.

故选B.

【名师点睛】

γ射线是电磁波,穿透能力很强;根据电荷数守恒、质量数守恒得出X的电荷数和质量数,从而得出中子数;半衰期具有统计规律,对大量的原子核适用;根据质量亏损分析总质量是否不变.

2.A

【解析】

放射性是指元素从不稳定的原子核自发地放出射线,(如α射线、β射线、γ射线等)而衰变形成稳定的元素而停止放射(衰变产物),这种现象称为放射性.衰变时放出的能量称为衰变能量.原子序数在83(铋)或以上的元素都具有放射性,但某些原子序数小于83的元素(如锝)也具有放射性.

【详解】

在大剂量的照射下,放射性对人体和动物存在着某种损害作用.放射性也能损伤剂量单位遗传物质,主要在于引起基因突变和染色体畸变,使一代甚至几代受害,故A错误;放射性的废料仍然有放射性,故对放射性的废料,要装入特制的容器并埋入深地层进行处理,故B正确;放射性会向各个方向放射射线,故射线探伤仪中的放射源必须存放在特制容器里,而不能随意放置,故C正确;放射性废物中的放射性物质,采用一般的物理、化学及生物学的方法都不能将其消灭或破坏,只有通过放射性核素的自身衰变才能使放射性衰减到一定的水平.而许多放射性元素的半衰期十分长,并且衰变的产物又是新的放射性元素,所以放射性废物与其它废物相比在处理和处置上有许多不同之处;故对可能产生放射性污染的场所或物品进行检测是很有必要的,故D正确;本题选错误的,故选A.

3.B

【解析】

A、天然放射现象说明原子核具有复杂结构,而α粒子散射实验提出原子具有核式结构,故A错误;B、β衰变所释放的电子是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,故B正确.C、波长变长,则频率越低,那么更不可能发生光电效应,故C错误;D、核外电子吸收能量跃迁到半径大的轨道,动能减少,电势能增大,总能量增大,故D错误.故选B.

【点睛】本题考查了光电效应发生条件、衰变实质、能级跃迁等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,注意β衰变释放的电子不是来自核外电子,而是来自原子核.

4.B

【解析】

太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应,选项A错误; 天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构,选项B正确; 一束单色光照射到某种金属表面不能发生光电效应,是因为该束光的频率太小,波长太长,选项C错误; 大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射种不同频率的光,选项D错误;故选B.

5.C

【解析】

【详解】

α衰变过程中放出的α射线是氦原子核,不是氦原子.故A错误;波尔理论的假设之一是原子能量是不连续的,核外的电子只能处于不连续的轨道上.故B错误;分子间同时存在斥力和引力,当分子距离大于平均距离r0时,分子力表现为引力,分子距离越大,分子势能越大;当分子距离小于平均距离r0时,分子力表现为斥力,分子距离越小,分子势能越大;所以当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小;故C正确.飘浮在热菜汤表面上的油滴,从上面观察是圆形的,是由于表面张力的原因.故D错误.故选C.

6.A

【解析】

【详解】

每种原子都有自己的特征谱线,故可以根据原子光谱来鉴别物质,故A正确.处于n=3的一个氢原子回到基态时可能会辐射一种频率的光子,或两种不同频率的光子,处于n=3的“一群”氢原子回到基态时会辐射三种频率的光子,故B错误.α射线的穿透能力最弱,电离本领最强,故C错误.β衰变中的电子来自原子内部的中子转化为质子同时释放出一个电子,故D错误;故选A.

7.B

【解析】A是β衰变方程,选项A正确;B是轻核聚变方程,选项B错误;C是原子核的人工转变方程,选项C正确;D是重核的裂变反应,选项D正确;此题选项错误的选项,故选B.

8.C

【解析】根据电荷数守恒和质量数守恒得,X的电荷数为92,质量数为235,则中子数为235-92=143,A错误;衰变发出的γ放射线是频率很大的电磁波,具有很强的穿透能力,不带电,B错误;根据可得还剩余,C正确;在衰变的过程中,有质量亏损,根据质能方程知,有能量发出,衰变过程总质量减少,D错误.

9.C

【解析】

由方程式A知X质量数等于零,电荷数为1,所以X为正电子,A错误;B中X的质量数为4,电荷数为2,所以X为氦原子核,B错误;C中X的质量数为1,电荷数为1,故X为质子,C正确;D中X的质量数为1,电荷数为0,所以X为中子,D错误;故选C.

点睛:本题考查了核反应方程式反应前后质量数和电荷数守恒;同时要记住各种基本粒子的符号,例如质子、中子、α粒子和正负电子等.

10.D

【解析】

贝可勒尔发现天然放射性,由于天然放射性是原子发生变化而产生的,则说明原子核是有内部结构的,AC错误;波长越长,频率越小,根据可知能量越低,B错误;黑体辐射的实验表明,随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短方向移动,D正确.

11.D

【解析】

由质量数守恒和电荷数守恒可知,

A项:X应为中子;

B项:X应为质子;

C项:X应为中子;

D项:X应为电子.

故应选D.

12.D

【解析】

【详解】

A.γ射线是电磁波,β射线不是电磁波,β射线穿透本领远比γ射线弱,选项A错误;

B.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数原子核的衰变不适应,选项B错误;

C.因为β衰变的质量数不变,所以α衰变的次数n==8,在α衰变的过程中电荷数总共少16,则β衰变的次数m==6.故C错误.

D.β衰变时,原子核中的一个中子,转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,不是来自核外电子.故D正确.

故选D.

13.BD

【解析】汤姆生发现了电子,提出了枣糕模型,A错误;利用玻尔三个假设成功解释了氢原子的发光现象,B正确;衰变放出的电子来自组成原子核的中子转化为质子时放出的电子,C错误;放射性元素的半衰期是由核内部自身的因素决定的,D正确.

14.CD

【解析】

放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间叫半衰期,这是一个统计规律,对于大量的原子核才适用,对于少量原子核是不成立的,放射性元素衰变的快慢是由原子核内部自身决定的,与外界的物理和化学状态无关,A错误;发生衰变的过程是:一个中子变为质子同时放出一个电子,并非原子核外的电子电离形成的,B错误;需要经过x次衰变和y次衰变,根据质量数和电荷数守恒则有:93=2x-y+83,4x=237-209,所以解得:x=7,y=4,C正确;14C具有放射性,能够自发地进行β衰变,半衰期是固定的,因此在考古中可利用14C来测定年代,D正确.

15.(或粒子) 1

【解析】

根据电荷数守恒、质量数守恒知,未知粒子的电荷数为2,质量数为4,为α粒子().

根据m=m0()n得,=,解得m=1g.

点睛:解决本题的关键知道在衰变过程中,电荷数守恒、质量数守恒,知道半衰期的定义,知道衰变后的质量与衰变前质量的关系,即m=m0()n

16.不发生 3T

【解析】

【分析】

【详解】

[1][2].原子核的衰变是由原子核内部因素决定的,与外界环境无关,因此半衰期不发生变化;该元素还剩余12.5%,则放射性元素有7/8 的原子核发生了衰变,说明经过了3个半衰期,所以经过了3T年;

【点睛】

半衰期是原子核有半数发生衰变所需的时间,半衰期的大小由原子核内部因素决定,与所处的物理环境与化学状态无关;知道公式.

17.92

【解析】

【详解】

无论是哪种衰变,反应后的两个粒子运动方向一定是相反的.一个粒子是新的原子核带正电,另一个粒子带电情况要看是哪种衰变.由左手定则知α衰变后产生的径迹是两个外切的圆,

原子核衰变过程系统动量守恒,由动量守恒定律可知,,解得:由于两圆半径之比为45:1,所以新核的电荷量为90,则衰变前原子核的电荷数为92。

18.(1)AC

(2)

【解析】

(1)AC

(2)令V表示粒子的速度

BqV=(M-m)V?=mV

△E=mV2+(M-m)V2=

△E=△mC2

△m=

1.核能作为一种新能源在现代社会中已不可缺少,我国在完善核电安全基础上将加大核电站建设.核泄漏中的钚(Pu)是一种具有放射性的超铀元素,它可破坏细胞基因,提高患癌的风险.已知钚的一种同位素94239Pu的衰变方程为:94239Pu→X+24He+γ,半衰期为24100年,则下列说法中正确的是( )

A.衰变时发出的γ射线是波长很短的实物粒子,穿透能力很强

B.X原子核中含有143个中子

C.10个94239Pu经过24100年后一定还剩余5个

D.衰变过程的总质量不变

2.放射性物质已经广泛应用于工农业生产中,对放射性的应用,下列说法不正确的是( ? ? )

A.放射线能杀伤癌细胞或阻止癌细胞分裂,所以人体可以经常照射

B.对放射性的废料,要装入特制的容器并埋入深地层进行处理

C.射线探伤仪中的放射源必须存放在特制容器里,而不能随意放置

D.对可能产生放射性污染的场所或物品进行检测是很有必要的

3.下列表述正确的是(?? )

A.天然放射现象说明原子具有核式结构

B.β衰变的实质是原子核内某个中子转化成了质子和电子

C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,改用波长更长的其他光来照射该金属就可能发生光电效应

D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径更大的轨道时,电子的动能增大,电势能增大,总能量增大

4.下列说法正确的是(?? )

A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应

B.天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构

C.一束单色光照射到某种金属表面不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短

D.大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射两种不同频率的光

5.下列说法正确的是()

A.α衰变过程中放出的α射线是氦原子

B.波尔理论的假设之一是原子能量是具有连续性

C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小

D.飘浮在热菜汤表面上的油滴,从上面观察是圆形的,是因为油滴液体呈各向同性的缘故

6.关于原子结构及原子核的知识,下列判断正确的是()

A.每一种原子都有自己的特征谱线 B.处于n=3的一个氢原子回到基态时可能会辐射三种频率的光子

C.α射线的穿透能力比γ射线强?? D.β衰变中的电子来自原子的内层电子

7.下列核反应方程及其表述中错误的是( )

A.是原子核的β衰变

B.是原子核的α衰变

C.是原子核的人工转变

D.是重核裂变

8.在能源需求剧增的现代社会,核能作为一种新能源被各国竞相开发利用,核原料中的钚(Pu)是一种具有放射性的超铀元素,钚的一种同位素的半衰期为24100年,其衰变方程为下列有关说法中正确的是

A.X原子核中含有92个中子

B.衰变放出的γ射线具有很强的电离能力

C.20克的经过48200年后,还有5克未衰变

D.核衰变前的质量等于衰变后X、 核的质量之和

9.在下列4个核反应方程中,X表示质子的是 ( )

A.

B.

C.

D.

10.下列说法中正确的是

A.汤姆孙发现了电子,并发现了天然放射现象

B.对于ɑ射线、β射线、γ射线这三种射线而言,波长越长,其能量就越大

C.天然放射现象的发现,说明原子可以再分

D.黑体辐射的实验表明,随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短方向移动

11.下列核反应方程中,符号“X”表示电子的是( )

A.

B.

C.

D.

12.目前,在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料,这些装饰材料都不同程度地含有放射性元素,下列有关放射性知识的说法中正确的是

A.β射线与γ射线一样是电磁波,但穿透本领远比γ射线弱

B.氡的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天后就一定只剩下1个氡原子核

C.衰变成 要经过8次β衰变和8次α衰变

D.放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时产生的

13.下列说法中正确的是 ( )

A.汤姆生发现了电子并提出原子的核式结构模型

B.利用玻尔三个假设成功解释了氢原子的发光现象

C.原子核衰变放出β粒子说明原子核中有电子存在

D.放射性元素的半衰期是由核内部自身的因素决定的

14.下列说法中正确的是( )

A.对放射性物质施加压力,其半衰期将变小

B.衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的

C.放射性元素衰变成的过程中,共发生了7次哀变和4次衰变

D.在考古可以利用生物遗体中的含量推算该生物死亡的年代

15.氡222是一种天然放射性气体,被吸入后,会对人的呼吸系统造成辐射损伤.它是世界卫生组织公布的主要环境致癌物质之一.其衰变方程是________.已知的半衰期约为3.8天,则约经过15.2天,16 g的衰变后还剩_________g.

16.放射性元素具有半衰期,如果将某种放射性元素制成核电池,带到火星上去工作.火星上的温度等环境因素与地球有很大差别,该放射性元素到火星上之后,半衰期________(填“发生”或“不发生”)变化.若该放射性元素的半衰期为T年,经过________年,该元素还剩余12.5%.

17.在匀强磁场中,一个静止的天然放射性原子核,由于衰变,在磁场中形成两个外切圆的径迹,两圆半径之比为45:1,那么衰变前原子核的电荷数为多少?

18.(1)已知金属钙的逸出功为2.7 eV,氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于量子数n=4能级状态,则( )

A.氢原子可能辐射6种频率的光子

B.氢原子可能辐射5种频率的光子

C.有3种频率的辐射光子能使钙发生光电效应

D.有4种频率的辐射光子能使钙发生光电效应

(2)云室处在磁感应强度为B的匀强磁场中,一静止的质量为M的原子核在云室中发生一次衰变,粒子的质量为m,带电量为q,其运动轨迹在与磁场垂直的平面内,现测得粒子运动的轨道半径为R,试求在衰变过程中的质量亏损.(注:涉及动量问题时,亏损的质量可忽略不计)

参考答案

1.B

【解析】

A、衰变时发出的γ射线是电磁波,穿透能力很强,故A错误;

B、根据电荷数守恒、质量数守恒知,X的电荷数为92,质量数为235,则X原子核中的中子数为143,故B正确;

C、半衰期具有统计规律,对大量的原子核适用,对少数原子核不适用,故C错误;

D、衰变的过程中有质量亏损,总质量减小,故D错误.

故选B.

【名师点睛】

γ射线是电磁波,穿透能力很强;根据电荷数守恒、质量数守恒得出X的电荷数和质量数,从而得出中子数;半衰期具有统计规律,对大量的原子核适用;根据质量亏损分析总质量是否不变.

2.A

【解析】

放射性是指元素从不稳定的原子核自发地放出射线,(如α射线、β射线、γ射线等)而衰变形成稳定的元素而停止放射(衰变产物),这种现象称为放射性.衰变时放出的能量称为衰变能量.原子序数在83(铋)或以上的元素都具有放射性,但某些原子序数小于83的元素(如锝)也具有放射性.

【详解】

在大剂量的照射下,放射性对人体和动物存在着某种损害作用.放射性也能损伤剂量单位遗传物质,主要在于引起基因突变和染色体畸变,使一代甚至几代受害,故A错误;放射性的废料仍然有放射性,故对放射性的废料,要装入特制的容器并埋入深地层进行处理,故B正确;放射性会向各个方向放射射线,故射线探伤仪中的放射源必须存放在特制容器里,而不能随意放置,故C正确;放射性废物中的放射性物质,采用一般的物理、化学及生物学的方法都不能将其消灭或破坏,只有通过放射性核素的自身衰变才能使放射性衰减到一定的水平.而许多放射性元素的半衰期十分长,并且衰变的产物又是新的放射性元素,所以放射性废物与其它废物相比在处理和处置上有许多不同之处;故对可能产生放射性污染的场所或物品进行检测是很有必要的,故D正确;本题选错误的,故选A.

3.B

【解析】

A、天然放射现象说明原子核具有复杂结构,而α粒子散射实验提出原子具有核式结构,故A错误;B、β衰变所释放的电子是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,故B正确.C、波长变长,则频率越低,那么更不可能发生光电效应,故C错误;D、核外电子吸收能量跃迁到半径大的轨道,动能减少,电势能增大,总能量增大,故D错误.故选B.

【点睛】本题考查了光电效应发生条件、衰变实质、能级跃迁等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,注意β衰变释放的电子不是来自核外电子,而是来自原子核.

4.B

【解析】

太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应,选项A错误; 天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构,选项B正确; 一束单色光照射到某种金属表面不能发生光电效应,是因为该束光的频率太小,波长太长,选项C错误; 大量的氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射种不同频率的光,选项D错误;故选B.

5.C

【解析】

【详解】

α衰变过程中放出的α射线是氦原子核,不是氦原子.故A错误;波尔理论的假设之一是原子能量是不连续的,核外的电子只能处于不连续的轨道上.故B错误;分子间同时存在斥力和引力,当分子距离大于平均距离r0时,分子力表现为引力,分子距离越大,分子势能越大;当分子距离小于平均距离r0时,分子力表现为斥力,分子距离越小,分子势能越大;所以当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小;故C正确.飘浮在热菜汤表面上的油滴,从上面观察是圆形的,是由于表面张力的原因.故D错误.故选C.

6.A

【解析】

【详解】

每种原子都有自己的特征谱线,故可以根据原子光谱来鉴别物质,故A正确.处于n=3的一个氢原子回到基态时可能会辐射一种频率的光子,或两种不同频率的光子,处于n=3的“一群”氢原子回到基态时会辐射三种频率的光子,故B错误.α射线的穿透能力最弱,电离本领最强,故C错误.β衰变中的电子来自原子内部的中子转化为质子同时释放出一个电子,故D错误;故选A.

7.B

【解析】A是β衰变方程,选项A正确;B是轻核聚变方程,选项B错误;C是原子核的人工转变方程,选项C正确;D是重核的裂变反应,选项D正确;此题选项错误的选项,故选B.

8.C

【解析】根据电荷数守恒和质量数守恒得,X的电荷数为92,质量数为235,则中子数为235-92=143,A错误;衰变发出的γ放射线是频率很大的电磁波,具有很强的穿透能力,不带电,B错误;根据可得还剩余,C正确;在衰变的过程中,有质量亏损,根据质能方程知,有能量发出,衰变过程总质量减少,D错误.

9.C

【解析】

由方程式A知X质量数等于零,电荷数为1,所以X为正电子,A错误;B中X的质量数为4,电荷数为2,所以X为氦原子核,B错误;C中X的质量数为1,电荷数为1,故X为质子,C正确;D中X的质量数为1,电荷数为0,所以X为中子,D错误;故选C.

点睛:本题考查了核反应方程式反应前后质量数和电荷数守恒;同时要记住各种基本粒子的符号,例如质子、中子、α粒子和正负电子等.

10.D

【解析】

贝可勒尔发现天然放射性,由于天然放射性是原子发生变化而产生的,则说明原子核是有内部结构的,AC错误;波长越长,频率越小,根据可知能量越低,B错误;黑体辐射的实验表明,随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短方向移动,D正确.

11.D

【解析】

由质量数守恒和电荷数守恒可知,

A项:X应为中子;

B项:X应为质子;

C项:X应为中子;

D项:X应为电子.

故应选D.

12.D

【解析】

【详解】

A.γ射线是电磁波,β射线不是电磁波,β射线穿透本领远比γ射线弱,选项A错误;

B.半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数原子核的衰变不适应,选项B错误;

C.因为β衰变的质量数不变,所以α衰变的次数n==8,在α衰变的过程中电荷数总共少16,则β衰变的次数m==6.故C错误.

D.β衰变时,原子核中的一个中子,转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,不是来自核外电子.故D正确.

故选D.

13.BD

【解析】汤姆生发现了电子,提出了枣糕模型,A错误;利用玻尔三个假设成功解释了氢原子的发光现象,B正确;衰变放出的电子来自组成原子核的中子转化为质子时放出的电子,C错误;放射性元素的半衰期是由核内部自身的因素决定的,D正确.

14.CD

【解析】

放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间叫半衰期,这是一个统计规律,对于大量的原子核才适用,对于少量原子核是不成立的,放射性元素衰变的快慢是由原子核内部自身决定的,与外界的物理和化学状态无关,A错误;发生衰变的过程是:一个中子变为质子同时放出一个电子,并非原子核外的电子电离形成的,B错误;需要经过x次衰变和y次衰变,根据质量数和电荷数守恒则有:93=2x-y+83,4x=237-209,所以解得:x=7,y=4,C正确;14C具有放射性,能够自发地进行β衰变,半衰期是固定的,因此在考古中可利用14C来测定年代,D正确.

15.(或粒子) 1

【解析】

根据电荷数守恒、质量数守恒知,未知粒子的电荷数为2,质量数为4,为α粒子().

根据m=m0()n得,=,解得m=1g.

点睛:解决本题的关键知道在衰变过程中,电荷数守恒、质量数守恒,知道半衰期的定义,知道衰变后的质量与衰变前质量的关系,即m=m0()n

16.不发生 3T

【解析】

【分析】

【详解】

[1][2].原子核的衰变是由原子核内部因素决定的,与外界环境无关,因此半衰期不发生变化;该元素还剩余12.5%,则放射性元素有7/8 的原子核发生了衰变,说明经过了3个半衰期,所以经过了3T年;

【点睛】

半衰期是原子核有半数发生衰变所需的时间,半衰期的大小由原子核内部因素决定,与所处的物理环境与化学状态无关;知道公式.

17.92

【解析】

【详解】

无论是哪种衰变,反应后的两个粒子运动方向一定是相反的.一个粒子是新的原子核带正电,另一个粒子带电情况要看是哪种衰变.由左手定则知α衰变后产生的径迹是两个外切的圆,

原子核衰变过程系统动量守恒,由动量守恒定律可知,,解得:由于两圆半径之比为45:1,所以新核的电荷量为90,则衰变前原子核的电荷数为92。

18.(1)AC

(2)

【解析】

(1)AC

(2)令V表示粒子的速度

BqV=(M-m)V?=mV

△E=mV2+(M-m)V2=

△E=△mC2

△m=

同课章节目录