《故都的秋》 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 《故都的秋》 课件(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

郁达夫

本课时教学目标:

1.梳理脉络,把握结构思路。

2.理解作者笔下秋的特点及作者对秋的情感。

3.学会知人论世,知人析文。

检查预习

凋谢 混沌 潭柘寺 一椽破屋

驯鸽 陪衬 点缀 落蕊 扫帚

细腻 潜意识 衰弱 嘶叫 蟋蟀

夹袄 平仄 歧韵 橄榄 颓废

萧索 譬如 廿四桥 普陀山 鲈鱼

思考:本文的题目能否改成“北平的秋” ?

不能。

“故”,有“以前”、“旧”之意,本身就有一种时间久远之意,含有更丰富的历史和文化底蕴;而且“故”字也带有一种曾经体验过的意味,含有深切的眷念之意。

配乐朗读课文

诵读提示:本文感情浓厚,意味隽永,文辞优美,诵读时宜慢不宜快,认真体会景物描写所蕴含的思想感情。作者直接抒怀部分要读得意味深长,准确表达出作者的心境、情怀。

自主探究

1、作者笔下的故都之秋有何特点?

清、静、悲凉

2、文中反复提到南国之秋,用意何在?

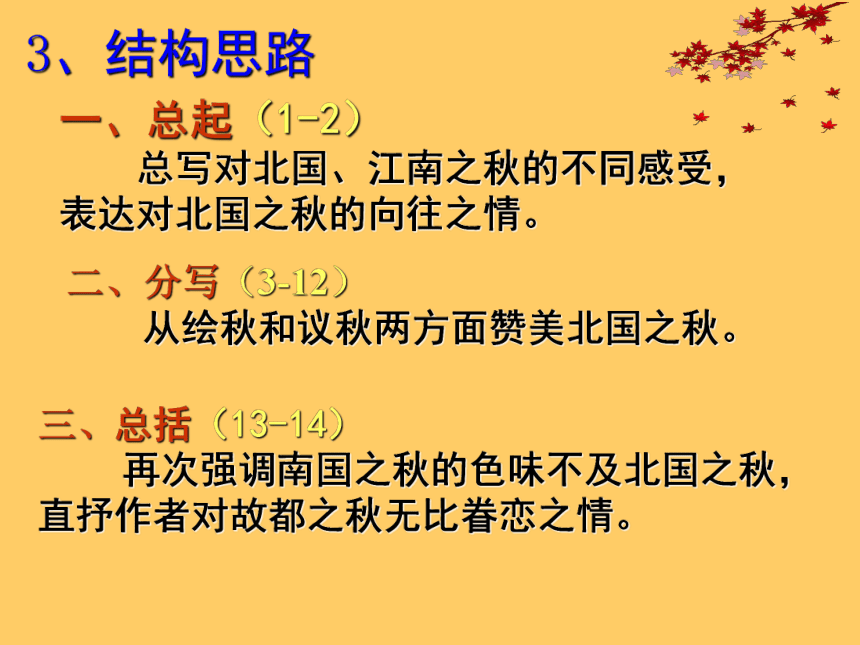

3、结构思路

一、总起(1-2)

总写对北国、江南之秋的不同感受,表达对北国之秋的向往之情。

二、分写(3-12)

从绘秋和议秋两方面赞美北国之秋。

三、总括(13-14)

再次强调南国之秋的色味不及北国之秋,直抒作者对故都之秋无比眷恋之情。

局部品读 领悟情思

1、速读3-11节,概括作者描绘了哪几幅秋景画面?

庭院清秋

秋槐落蕊

秋果奇景

秋雨话凉

秋蝉残鸣

2.品味前两幅图,思考:这两幅图是怎样体现出故都之秋“清”“静”“悲凉”的特点的呢?

3、作者为何痴恋这样的秋色?

知人论世

身世经历

个人性格

家国情怀

个人的文艺观和审美追求

以我观物,物皆着我之色彩

课后练笔:以校园秋天的景为描写的内容,借景抒发欢乐或苦闷的心情,但不能直抒胸臆,要学会以情驭景、以景显情。字数要在200—300字之间。

郁达夫

目标:鉴赏本文的艺术特色

思考:写景抒情散文

的鉴赏角度

鉴赏角度的提示

1、景物描写

2、抒情方式

3、语言的锤炼和修辞

4、表现手法

5 、行文技法

色

(冷色调 )

声

清冷

孤独

凄冷

青天(碧绿)蓝朵(蓝色)秋草(黄色) 落蕊(灰白)树影(暗灰)灰沉沉的天(灰色)青布(蓝绿)枣树(淡绿微黄)

鸽声(飞声) 蝉声 风雨声 人声

(反衬)静

景

情

以景显情

赞美

眷恋

人的动作心理感触

主观感受(悲凉)

“细数”“静对”,(透露出悠闲、惬意)自然而然地也能感到十分的秋意。

只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞。

物象的选择,特点鲜明

视觉 听觉 触觉 调动感官

绘形绘声绘色

衬托 以动衬静

文体特点:形散神聚

形:故都的自然风物,具体说就

是那五幅秋景图。

神:是赞美故都的自然风物,抒

发出向往、眷恋故都之秋的

真情,流露出深远的忧思和

孤独感。

形与神的结合点就是“清、静、悲凉”。

拓展练习:结合故都的秋“清、静、悲凉”的特点,给下面的秋景补充定语。

陶然亭( )的芦花

钓鱼台( )的柳影

西 山 ( )的虫唱

玉 泉 ( )的夜月

潭柘寺( )的钟声

阮郎归 初夏

苏轼

绿槐高柳咽新蝉,薰风初入弦。碧纱窗下水沉烟,棋声惊昼眠。

微雨过,小荷翻,榴花开欲燃。玉盆纤手弄清泉,琼珠碎却圆。

【注释】①水沉烟:指沉香点燃时所生的烟或香气。

(1)诗人是从哪些角度描写初夏之景的?试简析。

(2)试析“燃”字的妙用。

(3)简析划线句表现了人物怎样的心情。

1)诗人是从哪些角度描写初夏之景的?试简析。

诗人分别从视觉、听觉和触觉的角度描写初夏之景:写看到了枝叶繁茂的槐树,高大的柳树,水花散溅到荷叶上,像珍珠那样圆润晶亮的景象;听到了浓绿深处的新蝉鸣声乍歇;感受到了怡人的熏风(和风)。

2)试析“燃”字的妙用。

榴花本是静物,但用了一个“燃”字,又使它仿佛动了起来,化静为动。表现了石榴花色的红艳,突出了石榴的生气。对活跃气氛,丰富画面无疑起了有益的作用。(此处或答烘托女主人公的喜悦心情)

(3)简析划线句表现了人物怎样的心情。

要点:这位女主人公索性端着漂亮的瓷盆到清池边玩水。水花散溅到荷叶上,像珍珠那样圆润晶亮。真切地展示了这位少女喜悦、兴奋的心情。(或答:真切地展现了主人公轻快、喜悦的心情。)

以校园冬天的景为描写的内容,借景抒发欢乐或苦闷的心情,但不能直抒胸臆,要学会以情驭景、以景显情。字数要在200—300字之间。

课外作业

郁达夫

本课时教学目标:

1.梳理脉络,把握结构思路。

2.理解作者笔下秋的特点及作者对秋的情感。

3.学会知人论世,知人析文。

检查预习

凋谢 混沌 潭柘寺 一椽破屋

驯鸽 陪衬 点缀 落蕊 扫帚

细腻 潜意识 衰弱 嘶叫 蟋蟀

夹袄 平仄 歧韵 橄榄 颓废

萧索 譬如 廿四桥 普陀山 鲈鱼

思考:本文的题目能否改成“北平的秋” ?

不能。

“故”,有“以前”、“旧”之意,本身就有一种时间久远之意,含有更丰富的历史和文化底蕴;而且“故”字也带有一种曾经体验过的意味,含有深切的眷念之意。

配乐朗读课文

诵读提示:本文感情浓厚,意味隽永,文辞优美,诵读时宜慢不宜快,认真体会景物描写所蕴含的思想感情。作者直接抒怀部分要读得意味深长,准确表达出作者的心境、情怀。

自主探究

1、作者笔下的故都之秋有何特点?

清、静、悲凉

2、文中反复提到南国之秋,用意何在?

3、结构思路

一、总起(1-2)

总写对北国、江南之秋的不同感受,表达对北国之秋的向往之情。

二、分写(3-12)

从绘秋和议秋两方面赞美北国之秋。

三、总括(13-14)

再次强调南国之秋的色味不及北国之秋,直抒作者对故都之秋无比眷恋之情。

局部品读 领悟情思

1、速读3-11节,概括作者描绘了哪几幅秋景画面?

庭院清秋

秋槐落蕊

秋果奇景

秋雨话凉

秋蝉残鸣

2.品味前两幅图,思考:这两幅图是怎样体现出故都之秋“清”“静”“悲凉”的特点的呢?

3、作者为何痴恋这样的秋色?

知人论世

身世经历

个人性格

家国情怀

个人的文艺观和审美追求

以我观物,物皆着我之色彩

课后练笔:以校园秋天的景为描写的内容,借景抒发欢乐或苦闷的心情,但不能直抒胸臆,要学会以情驭景、以景显情。字数要在200—300字之间。

郁达夫

目标:鉴赏本文的艺术特色

思考:写景抒情散文

的鉴赏角度

鉴赏角度的提示

1、景物描写

2、抒情方式

3、语言的锤炼和修辞

4、表现手法

5 、行文技法

色

(冷色调 )

声

清冷

孤独

凄冷

青天(碧绿)蓝朵(蓝色)秋草(黄色) 落蕊(灰白)树影(暗灰)灰沉沉的天(灰色)青布(蓝绿)枣树(淡绿微黄)

鸽声(飞声) 蝉声 风雨声 人声

(反衬)静

景

情

以景显情

赞美

眷恋

人的动作心理感触

主观感受(悲凉)

“细数”“静对”,(透露出悠闲、惬意)自然而然地也能感到十分的秋意。

只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞。

物象的选择,特点鲜明

视觉 听觉 触觉 调动感官

绘形绘声绘色

衬托 以动衬静

文体特点:形散神聚

形:故都的自然风物,具体说就

是那五幅秋景图。

神:是赞美故都的自然风物,抒

发出向往、眷恋故都之秋的

真情,流露出深远的忧思和

孤独感。

形与神的结合点就是“清、静、悲凉”。

拓展练习:结合故都的秋“清、静、悲凉”的特点,给下面的秋景补充定语。

陶然亭( )的芦花

钓鱼台( )的柳影

西 山 ( )的虫唱

玉 泉 ( )的夜月

潭柘寺( )的钟声

阮郎归 初夏

苏轼

绿槐高柳咽新蝉,薰风初入弦。碧纱窗下水沉烟,棋声惊昼眠。

微雨过,小荷翻,榴花开欲燃。玉盆纤手弄清泉,琼珠碎却圆。

【注释】①水沉烟:指沉香点燃时所生的烟或香气。

(1)诗人是从哪些角度描写初夏之景的?试简析。

(2)试析“燃”字的妙用。

(3)简析划线句表现了人物怎样的心情。

1)诗人是从哪些角度描写初夏之景的?试简析。

诗人分别从视觉、听觉和触觉的角度描写初夏之景:写看到了枝叶繁茂的槐树,高大的柳树,水花散溅到荷叶上,像珍珠那样圆润晶亮的景象;听到了浓绿深处的新蝉鸣声乍歇;感受到了怡人的熏风(和风)。

2)试析“燃”字的妙用。

榴花本是静物,但用了一个“燃”字,又使它仿佛动了起来,化静为动。表现了石榴花色的红艳,突出了石榴的生气。对活跃气氛,丰富画面无疑起了有益的作用。(此处或答烘托女主人公的喜悦心情)

(3)简析划线句表现了人物怎样的心情。

要点:这位女主人公索性端着漂亮的瓷盆到清池边玩水。水花散溅到荷叶上,像珍珠那样圆润晶亮。真切地展示了这位少女喜悦、兴奋的心情。(或答:真切地展现了主人公轻快、喜悦的心情。)

以校园冬天的景为描写的内容,借景抒发欢乐或苦闷的心情,但不能直抒胸臆,要学会以情驭景、以景显情。字数要在200—300字之间。

课外作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读