2021年高考语文文学类文本阅读一轮复习学案专题二:分析鉴赏小说的情节

文档属性

| 名称 | 2021年高考语文文学类文本阅读一轮复习学案专题二:分析鉴赏小说的情节 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-07-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021年高考语文文学类文本阅读一轮复习

专题二:分析鉴赏小说的情节

一、必备知识

(一)考试要求

小说情节是在小说提供的特定环境中,由于人物之间的相互关系和人与环境间的矛盾冲突而产生的一系列生活事件发生、发展直至解决的整个过程。它是构成小说的三要素之一,它既有自身的特点和技巧,又对展现人物性格、表现作品主题起着重要作用。

1.小说情节的结构模式

小说情节的结构主要通过情节的推进或情绪的勾连、材料的组织来构成。传统小说通常是以时空为本位的线性结构模式。具体有三种:

(1)基本模式:开端——发展——高潮——结局。目前高考选文多为这样的结构模式。“开端”是小说所反映的矛盾冲突的开始(往往能够看出作者的褒贬倾向);“发展”是小说主要矛盾冲突从发生到激化的演变过程;“高潮”是决定矛盾各方面的命运或者主要矛盾即将解决的关键时刻,是矛盾冲突发展到顶点,人物思想斗争最紧张、最激烈、最尖锐的阶段(最能表现人物思想品格的部分);“结局”是矛盾得到解决,人物的发展已经完成,故事有了最后的结果,主题思想得到充分展示,是情节发展的必然结果(往往是议论抒情句段)。

(2)摇摆式:通常所说的“一波三折”。大多数小说情节运行并不呈现为一条直线,总会在某处放慢速度甚至停下来做点什么,然后再回到轨道,这就出现了情节的摇摆。情节的摇摆往往赋予小说更为摄人心魂的魅力。

(3)出乎意料又在情理之中式:俗称“欧·亨利”式笔法。在结尾处出其不意地揭示真相,而这个真相通常都出人意料,回扣前面的情节,一切又都在情理之中,从而增加小说情节的生动性。

2.小说情节的结构要素

小说情节的结构除去情节本身,还有以下要素:

(1)线索。它是贯穿整个作品情节发展的脉络,它可以是某人、某物、某种情感、某个事件,还可以是时间、空间。阅读小说,抓住线索是把握小说故事发展的关键。线索有单线和双线两种。双线一般分明线、暗线两种。由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索就叫明线。小说明线所叙述的人物故事容易集中突出。未直接描绘的人物活动或事件所间接呈现出来的线索叫暗线,暗线则能够在更深更广的层面上揭示出当时社会的各种矛盾或斗争的焦点,使故事情节安排更加巧妙,使小说矛盾和主题更加突出。

(2)情节安排的技巧。基本技巧有照应、伏笔、过渡、铺垫、点题等;常用技巧有悬念法、误会法、对比法、突转法、抑扬法等。

3.小说情节的作用

小说的情节主要有两方面的作用:一是内容上为塑造人物、表现主题服务,为情节发展服务;二是结构上呼应标题、设置悬念、照应文段、埋下伏笔、为后面情节做铺垫、推动情节发展等。

(1)小说开头段的作用。

分析开头段的作用,仍像散文那样从内容和结构两方面分析,分析时既要把握该段的内容和表现手法,又要结合下文的故事情节。小说开头常用的两种方式:

①悬念式。在作品开头提出疑问,然后在行文过程中或结尾回答疑问。作用是造成悬念,引出下文,并引起读者思考,吸引读者阅读下去;或者突出人物形象,揭示小说主题。

②写景式。作用主要是交代故事发生的环境,渲染气氛,烘托人物心情,奠定感情基调。

(2)小说中间段(情节)的作用。

这一作用可以从以下三点进行考虑:

①考虑某个情节与全文中相关情节的关系。主要是照应和伏笔。照应就是文学作品前后文之间的呼应。照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。伏笔是指文学作品中,在前段里为后段所作的提示或暗示。在小说中使用伏笔,能使小说情节曲折,结构紧凑,构思精巧,前后呼应。

②考虑情节与主题的关系。如《骆驼祥子》中暴雨狂泻,道路迷茫,“半死半活”的祥子,“低着头一步一步地往前拽”的情节,反映了旧社会人力车夫的凄苦生活和悲惨命运。

③考虑情节与人物性格的关系。如《水浒传》中写武松打虎,多次提到哨棒,给读者以武松会依仗哨棒打虎的印象,接着安排哨棒被打断,手中的一半也被武松扔在一边,武松两手揪住老虎头皮,按在地上,提起铁锤般的拳头,打得老虎眼、口、鼻、耳七窍流血的情节,有力地彰显了武松徒手打虎的英雄本色。

(3)小说结尾 段的作用。

小说结尾大致有以下几种方式:

①出人意料式。这种结尾,从结构安排上看,能使平淡的故事陡生波澜,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量;从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得在情理之中。

②戛然而止、留下空白式。这样的结尾能够让读者充分地驰骋想象,进行艺术的再创造。

③补叙式。这种结尾常有对上文情节的呼应和解释悬念的作用,使人物形象更加完整,深化主旨。

④卒章显志式。这种结尾往往有解释悬念、揭示主题的作用。

⑤令人感伤式。这种结尾,从主题上看,能更好地深化主题;从表现人物性格上看,能很好地塑造人物性格,增强悲剧色彩;从表现效果上看,令人感动,令人回味,引人思考。

⑥大团圆式。这种结尾,从表现效果上看,给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味;从读者的感情体验上看,与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感;从主题上看,能凸显出美好的人性,符合大众对审美的追求,容易引起读者的共鸣。

(二)情节结构总结

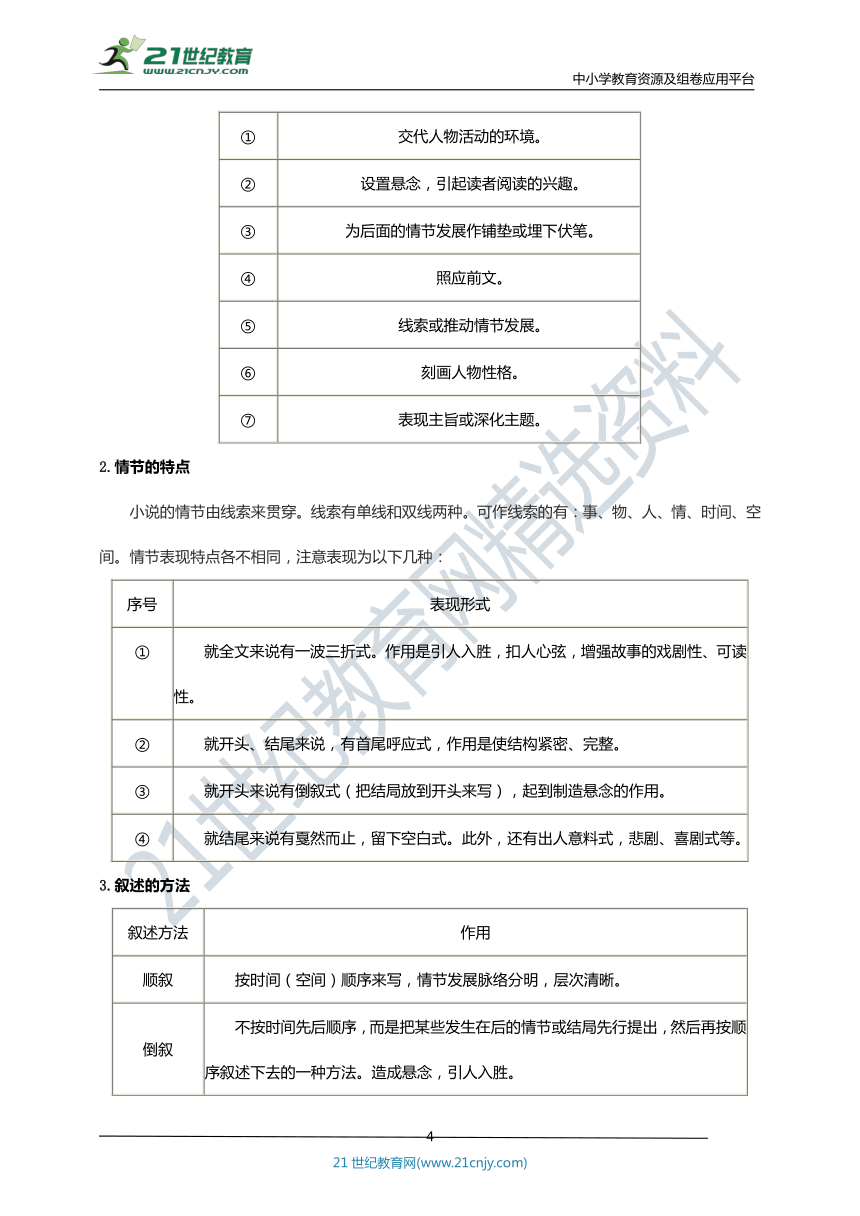

1.情节的作用

序号 作用

① 交代人物活动的环境。

② 设置悬念,引起读者阅读的兴趣。

③ 为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔。

④ 照应前文。

⑤ 线索或推动情节发展。

⑥ 刻画人物性格。

⑦ 表现主旨或深化主题。

2.情节的特点

小说的情节由线索来贯穿。线索有单线和双线两种。可作线索的有:事、物、人、情、时间、空间。情节表现特点各不相同,注意表现为以下几种:

序号 表现形式

① 就全文来说有一波三折式。作用是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

② 就开头、结尾来说,有首尾呼应式,作用是使结构紧密、完整。

③ 就开头来说有倒叙式(把结局放到开头来写),起到制造悬念的作用。

④ 就结尾来说有戛然而止,留下空白式。此外,还有出人意料式,悲剧、喜剧式等。

3.叙述的方法

叙述方法 作用

顺叙 按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

倒叙 不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法。造成悬念,引人入胜。

插叙 在叙述中心事件的过程中暂时中断叙述线索,插入一段与重要内容相关的内容的叙述方法。对主要情节或中心事件作必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

补叙 在叙述中心事件情节发展的过程中,把发 生在前面的有关内容推移到后面叙述,推后叙述的内容常常是故事情节中的关键之处。这关键的内容往往会给读者造成错觉和悬念,当后面补叙谜底时,读者便茅塞顿开,恍然大悟,从而达到画龙点睛的艺术效果。对上文内容加以补充解释,对下文作某些交代,照应上下文。

平叙 指叙述两件或多件同时发生的事。使头绪清楚,照应得体。

4.叙述的角度

人称 作用

第一人称 以身临其境的口吻叙述,显得真实,便于直接、自由地表达思想感情,增强小说的可信度、真实感。

第二人称 以对话的口吻叙述,可以起到拟人化的作用,拉近与抒情对象的距离,显得亲切自然,便于交流感情,用于抒情能增强感染力。

第三人称 以客观旁述的口吻叙述,能够比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时空限制,具有全知全能的特点,反映现实较为灵活自如。

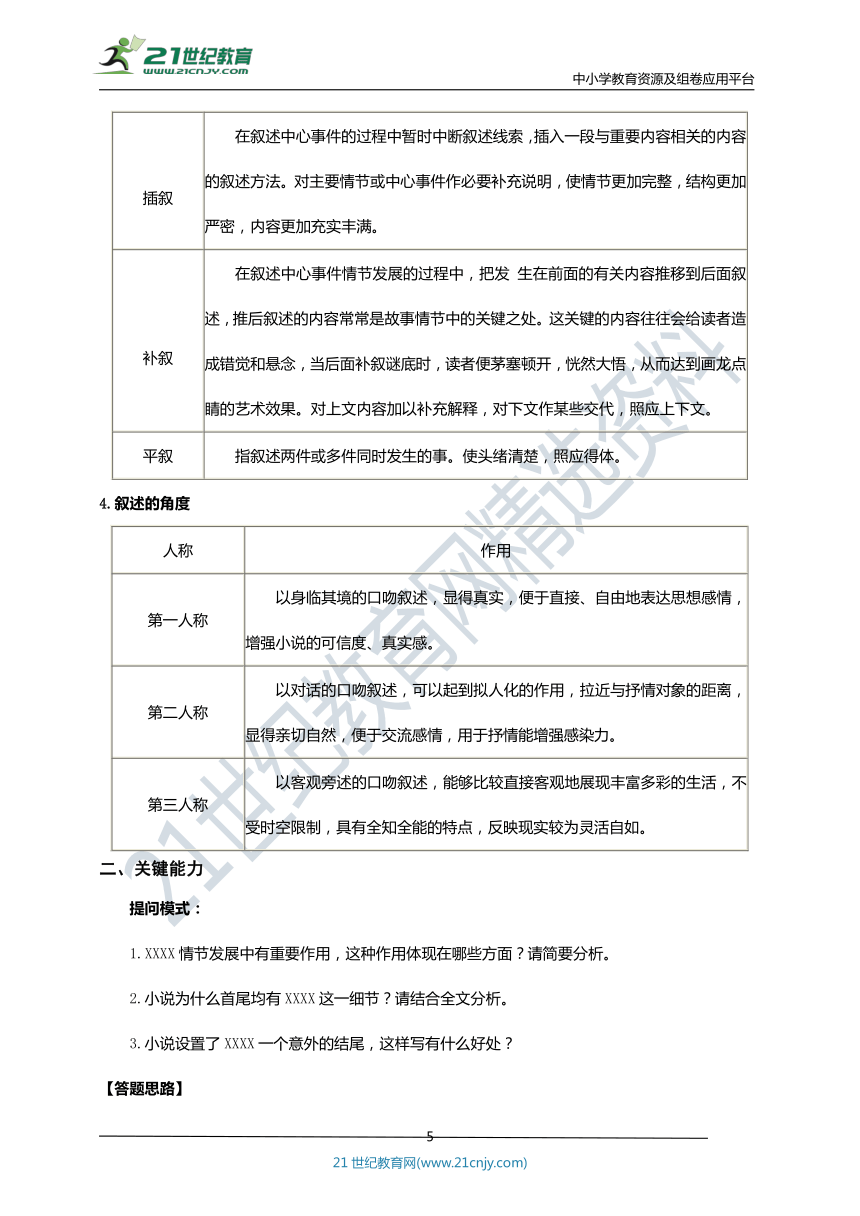

二、关键能力

提问模式:

1.XXXX情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面?请简要分析。

2.小说为什么首尾均有XXXX这一细节?请结合全文分析。

3.小说设置了XXXX一个意外的结尾,这样写有什么好处?

【答题思路】

考查情节,重点在分析其作用。分析其作用,一般都会选择文中的某处段落或句子为切入口,有的是单问情节作用,有的是把情节作用纳入其中的综合分析。无论哪一种角度,都离不开对情节内在关联性(因果链)的把握,它是整个情节题的核心。对这类句段在情节中的作用题目,应做好以下步骤:

第一步,阅读全文,梳理情节脉络并作概括。一般按情节发生发展的阶段分点概括,每一阶段可采用这样的语言表述形式:什么人在什么时间、什么地点做了什么事。

第二步,细读所给文字,分层抓住其层意或关键词语。这一步工作是基础、前提,绝不可粗略读之。

第三步,分析所给文字在情节上发生了哪些关联。所谓关联,就是情节发生发展的依据,或者因果关系。

分析小说故事情节时还要注意两点:

①情节的发展变化是矛盾冲突发展的体现,分析小说情节时必须抓住主要的矛盾冲突;

②分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务的。所以,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

对点提升训练

【2020·福建漳州市教育局高三三模】阅读下面的文字,完成下面小题。

最后一个搬迁户

侯文秀

昏昏沉沉的天,雨急切地下起来,很细但寒气十足。下了一阵,停了,隔了一阵,又莫名其妙地下起来。

迷迷糊糊中,赵明娥睡着了。不知过了多久,雨声又将她从浅梦中惊醒。

赵明娥躺在床上,试着挪一下脚,一股钻心的痛瞬间弥漫开来。咋办,都这个点了还是无法下地。赵明娥无助地睁大眼睛,一会儿望望屋顶,一会儿看看窗外,光线正渐渐变暗。她深深地叹了一口气,自言自语:王书记今天怕是不会来了。

在惨白的灯光下,赵明娥心里破天荒地盼望王书记的身影。她在心里为他找了种种借口,有可能是路上堵车,也有可能是加班,还有可能是陪家人。或许压根就不愿再来了。

赵明娥在心里感到悲哀,肚子越来越饿。在厚厚的棉被下,手脚依旧冰凉。她用力拉了拉棉被,闭上眼睛,听听是不是有脚步声传过来。可除了雨声外,她什么也没听到。

赵明娥努力闭上眼睛,心想听天由命吧。

这可是祖辈留下的老房子,几辈人都住在这里。虽然房子破旧,老伴儿前年也走了,儿子外出打工多年杳无音讯,但她觉得这里就是她的根。

可是没想到,去年村里来了个中年男子。听村主任说,他是王书记,是上面派下来的第一书记。看到她家的境况,王书记主动嘘寒问暖,并问她有什么要求。她措手不及,急忙辩解,没,没什么困难。可后来王书记还是把她定为贫困户,给她办理了低保。说她是空巢独居老人,理应享受国家的扶贫政策。

最近,王书记告诉她,她现在的房子很不安全,已为她申请了住房保障。只要她接受贫困户易地搬迁,就可以早日住进去。新房离她这里很远,现在住在半山腰,新房修在村西的平坝上,那里是整个村的集中安置区。这几天王书记天天带着礼品来看她,给她讲搬迁后的种种好处。水不用担,柴不用拾,生活起来非常方便。

可她一门心思想住老房子,因为熟悉了这里的味道。就这样王书记来了一次又一次,她都不愿领情,依旧坚守在这所老房子里。她纳闷,王书记又不是神仙下凡,为什么要如此帮她,和她非亲又非故。加上大半辈子好强的她,不承想到老了还让别人看笑话。自己有手有脚,不能去占国家的便宜。

可没料到的是,昨天去山坡上拾柴,回来途中摔倒了,当时硬是拖着腿回了家。今天一大早醒来两条腿肿得像萝卜,动也动弹不得。关键是周围的几个邻居都早早搬到集中安置区去住了,这下有个什么情况,连个照面的人影也看不到。

赵明娥有点儿后悔,不该不听王书记的话,不该不听村主任的话,不该不听左邻右舍的劝。这倒好,估计饿死在家也不会有人知道。

不知为什么,此刻王书记成了她心里的救命稻草。可今天是周末,天气又如此恶劣,一大早就开始下雨。

外面雨声更大了,夹杂着风声。风从窗户的缝隙挤进来,割在脸上,像被人无情地扇了一记耳光,生疼生疼的。

她骂自己:活该!

赵明娥绝望地闭上眼睛,睡吧,睡吧,就这样永远地睡过去吧。

正在这时,有人敲门,门吱呀一声,进来一个湿漉漉的身子。一看,正是王书记。他上气不接下气,说:“赵大娘,今天真不好意思,过来晚了。单位有事,临时安排加班,我一忙完就赶过来了。”

他从塑料口袋里拿出保温桶,又道:“赵大娘,还没吃饭吧?这是我爱人炖的汤。想您年纪大了,多喝点儿汤补充营养,就顺道带过来了。下午我还去给您配了一个老年机,方便您有事随时联系我。”

说完,他用碗盛了汤,递给赵明娥。

赵明娥吃了大半,才想起问道:“王书记,你吃没?”

“吃过了,吃过了。”

一切安顿好后,王书记又匆匆冲进风雨之中。

王书记走后,赵明娥一脸沉重。村主任之前曾告诉她,因为她坚持住在危房里,他被阳光问廉问责,之前所有的努力都被化为泡影,成了媒体的追责对象。村主任还说,王书记的孩子在外地读高三,正处在青春叛逆期,最近成绩下滑了不少。几个月回来一次,关键是回来还见不到他。因为天天在村里扶贫,他与家人见面的机会太少太少。扶贫的任务很重,除了她之外,还有八户具体负责的贫困户在等着他。

打开电视,里面正在播《第一书记》,赵明娥脑海中闪现的却是小个子、戴着眼镜、皮肤白净的王书记的模样。赵明娥内疚极了,摸起枕边的新电话拨给王书记。她听到电话那头有人问:“王书记?这阵子还在吃饭。”赵明娥哽咽着,良久,用尽所有的力量,对着电话,大声地一字一顿地说:“王书记,我同意搬!”

(有删改)

7.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开头对寒夜里阴雨的描写,为人物活动创设了特定的背景,渲染了阴冷的氛围,烘托出赵明娥孤独、焦虑和失落的复杂心情。

B.王书记雨夜中给赵明娥送来炖汤和老年机,照应了上文王书记对赵明娥的关心照顾,使小说情节波澜起伏,人物形象更加鲜明。

C.小说对赵明娥的心理描写细腻生动,揭示了她从无助、期盼,到失落、后悔,转而惊喜、内疚,最后感动、理解的心理变化过程。

D.小说以“最后一个搬迁户”作为标题,既交代了故事中人物的特殊身份,暗含社会背景,又设置了悬念,引发读者的阅读兴趣。

8.请简要分析本文是如何具体塑造王书记这一形象的。

9.小说中的两处插叙有什么作用?请结合文本简要分析。

【答案】

7.B

8.①言行描写。通过王书记对赵明娥暖心问询、贴心帮扶,体现了他关爱群众;②人物映衬。以赵明娥的回忆和村主任的叙述,映衬王书记主动作为,一心扑在工作上。③环境烘托。以王书记在寒夜的风雨中看望贫困户,表现他关心困难群众。

9.①照应前文,推动情节发展。插入赵明娥对王书记帮扶的最初的态度及自己摔伤的内容,照应赵明娥对王书记到来的盼望,并推动情节发展;②拓宽视角,丰富人物形象。插入王书记因贫困户易地搬迁面临压力及孩子教育问题的内容,从侧面表现王书记的公仆情怀;③丰富情节,表现小说主旨。两处插叙,丰富了小说的情节内容,表现王书记情系百姓,彰显了小说的主题。

【解析】

7.本题考查对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏。解答这类题的方法是:(1)快速通读全篇,抓住中心事件理清小说情节。(2)认真品读重要段落,把握全文思想主旨。(3)找出描写人物的段落和语句,分析概括人物形象特征及心理。(4)细致咀嚼重要语句,抓住关键词揣摩挖掘内涵。(5)对照选项一一排除得出答案。B项,“使得小说情节波澜起伏”分析不正确,照应是使情节更连贯完整,结构紧凑,并没有使情节波澜起伏的作用。故选B。

8.本题考查分析作品的人物形象塑造的方法的能力。小说中塑造人物形象的方法有直接描写和间接描写两种,直接描写又叫正面描写,是指对人物进行外貌描写、语言描写、动作描写、心理描写、细节描写。间接描写也叫侧面描写,可以通过环境描写衬托人物,也可以借作品中其他人物的评价性语句,还可以通过作者的议论。在回答本题时,首先指出人物描写的具体方法,然后列举文中体现这些手法的事例,最后概括出人物的形象特点即可。

“看到她家的境况,王书记主动嘘寒问暖,并问她有什么要求……可后来王书记还是把她定为贫困户,给她办理了低保。说她是空巢独居老人,理应享受国家的扶贫政策”“最近,王书记告诉她,她现在的房子很不安全,已为她申请了住房保障……这几天王书记天天带着礼品来看她,给她讲搬迁后的种种好处。水不用担,柴不用拾,生活起来非常方便”,后来,王书记在寒冷的雨夜送来自家做的热鸡汤,还给赵大娘配了一个老年机,方便赵大娘有事随时联系,通过对王书记的言行描写,表现了他对赵明娥暖心问询、贴心帮扶,说明他关爱群众。“昏昏沉沉的天,雨急切地下起来,很细但寒气十足”“外面雨声更大了,夹杂着风声。风从窗户的缝隙挤进来,割在脸上,像被人无情地扇了一记耳光,生疼生疼的”,这是环境描写,小说通过环境描写烘托王书记在寒夜的风雨中看望贫困户,表现他关心困难群众。“村主任之前曾告诉她,因为她坚持住在危房里,他被阳光问廉问责,之前所有的努力都被化为泡影,成了媒体的追责对象。村主任还说,王书记的孩子在外地读高三,正处在青春叛逆期,最近成绩下滑了不少。几个月回来一次,关键是回来还见不到他。因为天天在村里扶贫,他与家人见面的机会太少太少。扶贫的任务很重,除了她之外,还有八户具体负责的贫困户在等着他”,这里,通过村主任的介绍和赵明娥的回忆,映衬王书记主动作为,一心扑在工作上。综上分析,本题从王书记的言行、环境烘托以及他人映衬等方面,结合具体事件回答即可。

9.本题考查分析重要段落的作用的能力。首先要通读全文,找到小说中的两处插叙,然后结合小说的情节分析这两处插叙的作用。插入的内容对主要情节起补充衬托或解释说明的作用;有助于刻画人物性格,使人物形象生动完整,突出其某个特点;通过插叙来回忆以往发生的事,增加文章的感染力。回答时,先答出插叙的作用,然后结合小说情节、人物、主题分析其主要表现。

本题,第一处,插入赵明娥对王书记帮扶的最初的态度及自己摔伤的内容,照应赵明娥对王书记到来的盼望,并推动情节发展。第二处,插入王书记因贫困户易地搬迁面临压力及孩子教育问题的内容,从侧面表现王书记的公仆情怀。这两处插叙,丰富了小说的情节内容,表现王书记情系百姓,彰显了小说的主题。

【2020·全国高三三模】阅读下面的文字,完成各题。

平凡的世界

路遥

第二天窗户纸刚发亮,少平就悄悄地爬起来。他现在一心想的只是要找到那位没见过面的亲戚。

赶到北关的时候,天已经大亮了。他看见路边水井旁边有个正用辘轳汲水的老头,便试着走过去向这老头打听他的亲戚马顺。

老头向他指了指阳面土坡上的一个院子,说:“就住在那里,我们原来是一个生产队的。”

少平的心咚咚地跳着,兴奋地爬上了那个小土坡。

当少平向他的亲戚说明他是谁的时候,没见过面的远门舅舅和妗子算是勉强承认了他这个外甥。

马顺看来有四十岁左右,一张粗糙的大脸上,转动着一双灵活的小眼睛。他不冷不热地打量了他一眼,问:“你就这么赤手空拳跑出来了?”

“我的行李在另外一个地方寄放着,我想……”

少平还没把话说完,他妗子就对他舅恶狠狠地喊叫说:“还不快去担水!”

少平听声音知道她是向他发难,他于是立刻说:“舅舅,让我去担!”说话中间,他眼睛已经在这窑里搜寻水桶在什么地方。

水桶在后窑里!他没对这两个不欢迎他的亲戚说任何话,就过去提了桶担往门外走。马顺两口子大概还没反应过来,他就已经到了院子里。

孙少平一口气给他的亲戚担了四回水,那口大水瓮都快溢了。

马顺两口子的脸色缓和下来,似乎说:这小子看来还精着哩!他舅对他说:“你力气倒不小,我们大队书记家正箍窑,我引你去一下,看他们要不要人。你会做什么匠工活?”

“什么也不会,只能当小工。”少平如实说。

“……我记得前两年老家谁来说过,你不是在你们村里教书吗?小工活都是背石头块子,你能撑架住?”“你不要给人家说我教过书……

马顺把少平引到他们大队书记的家里。书记看这个“小工”身体还不错,问马顺:“工钱怎么说?”“老行情都是两块钱……”他舅对书记说。

书记嘴一歪,倒吸了一口气。

“一块五!”少平立刻插嘴。

书记“扑”一声把吸进嘴里的气吐出来,然后便痛快地对少平说:“那你今天就上工!”

他先问最迫切的问题:“能不能住宿?”

“能!就是敞口子窑,没窗户。”主家说。

“这不要紧!”

上工的事谈妥后,少平就起身直到南关贾冰家寻他的铺盖卷。

来到大街上,他觉得脚步异常的轻松起来。这时他才注意到街道两旁的景致,商店的门都开了,到处是熙熙攘攘的人群。大概窗里花花绿绿,五光十色。姑娘们率先脱去了冬装,换上鲜艳的毛衣线衣,手里拎着时髦的小皮革包,挺着高高的胸脯在街市上穿行。人行道上的汉槐、洋槐缀满了一哪噜一哪噜雪白的花朵,芬芳的香味飘满全城。

就这样,他背着自己的铺盖卷,来到了北关阳沟大队书记家。书记的老婆是个精明麻利人,看来最少能主半个家事。她引着少平,把他送到匠工们住的敞子窑里,交待给工头。这敞口子窑铺了一地麦秸,麦秸上一摆溜丢着十七八个铺盖卷,地方几乎占满了。少平只好把自己的那点行李放在窑口最边上的地方。

吃过中午饭,少平就上了工。

他当然干最重的活中——从沟道里的打石场往半山坡箍窑的地方背石头。

背着一百多斤的大石块,从那道随坡爬上去,人简直连腰也直不起来,劳动强度如同使苦役的牛马一般。

每当背着石块爬坡的时候,他的意识就处于半麻痹状态。沉重的石头几乎要把他挤压到土地里去。汗水像小溪一样在脸上纵横漫流,而他却腾不出手去揩一把;眼睛被汗水腌得火辣辣地疼,一路上只能半睁半闭。两条打战的腿如同筛糠,随时都有倒下的危险。这时候,世界上什么东西都不存在了,思维只集中在一点上:向前走,把石头背到箍窑的地方那里对他来说,每一次都几乎是一个不可企及的伟大目标!

三天下来,他的脊背就被压烂了。这天晚上,当他就这样趴着睡觉的时候,突然感觉有人在轻轻摇晃他的头。

他一惊,睁开眼,看见他旁边蹲着一位妇女。

他在睡眼蒙胧中认出这是书记的老婆。

“你原来是干什么的?”书记的老婆轻声问他。

“……直在家里劳动。”少平吞吞吐吐说。

书记的老婆摇摇头,说:“不是!你就照实说。”

少平知道他瞒哄不住这位夜访的女主人,只好把头扭向一边,说:“我原来在村里……”

书记的老婆半天没言传。后来听见她叹了一口气,就离开了。

少平再也不能入睡,他心想:也许明天他就会被主家打发走——那他到什么地方再能找下活干呢?

第二天,出乎少平意料的是,他不仅没有被打发走,而且还换了个“好工种”——由原来背石头调去钻炮眼。

少平心里明白。这是女主人对他动了恻隐之心。唉,为了这位好心的妇女,他真想到什么地方去哭一鼻子。

半月以后,孙少平已经开始渐渐适应了他的新生活。

(选自《平凡的世界》第二部第十三章,有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说运用细致的神态、语言等描写塑造人物形象,如“他妗子就对他舅恶狠狠地喊叫”等,刻画出马顺夫妇的世俗嘴脸。

B.小说围绕孙少平找工作展开故事,叙述了他外出打工的艰难历程,既凸显了人物形象,又反映了世态人情。

C.小说对孙少平爬陡坡背重石的情景描写生动具体,运用了夸张、比喻、拟人等修辞手法,给读者留下深刻印象。

D.小说语言朴实无华,不事雕琢,大量语言描写符合所塑造人物的身份,具有浓郁的生活气息和地域特色。

8.孙少平是一个怎样的人物形象?请结合全文简要分析。

9.文中画波浪线的语段有何作用?请结合小说内容简要分析。

【答案】

7.C

8.①精明勤快(能察言观色,知人情世故)。如少平看到马顺夫妇的冷眼,意识到他们的嫌弃与不满,马上去为他们挑水,以获得他们的好感。②坚强忍耐(吃苦耐劳)。在工地上,他干的是最重的活,身体上备受折磨并没有使他产生过动摇或放弃的念头,他咬牙坚持了下来。③诚实质朴。在找工作的过程中,如实说自己什么都不会。

9.①表现城市生活的美好及春天的勃勃生机。②烘托了孙少平找到工作后轻松、喜悦的心情以及孙少平对外面精彩世界的向往。③舒缓情节,增加诗情画意。④暗示冬天已经过去,春天来临,美好的未来正在到来。

【解析】

7.本题主要考查分析和概括文章的内容要点的能力。此类试题解答时,要先通读全文,了解和把握全文的内容和主旨,在此基础上,联系上下文,结合文本内容对文章某一内容要点进行分析和概括。解答此题,可将各选项文字同文本相关内容进行比较,以确定正误。

C项,“拟人等修辞手法”错误。结合“沉重的石头几乎要把他挤压到土地里去”分析,运用夸张手法;结合“汗水像小溪一样在脸上纵横漫流,而他却腾不出手去揩一把;眼睛被汗水腌得火辣辣地疼,一路上只能半睁半闭。两条打战的腿如同筛糠,随时都有倒下的危险”分析,运用比喻修辞。没有运用拟人的手法。故选C。

8.本题主要考查鉴赏作品的文学形象的能力。解答此类试题,阅读全文,逐段逐句地筛选文章信息,并加以概括。分析注意从小说的情节入手,通过对人物的语言、动作、心理等描写或其它的侧面描写进行分析总结。

结合“少平听声音知道她是向他发难,他于是立刻说:‘舅舅,让我去担!’说话中间,他眼睛已经在这窑里搜寻水桶在什么地方”“水桶在后窑里!他没对这两个不欢迎他的亲戚说任何话,就过去提了桶担往门外走。马顺两口子大概还没反应过来,他就已经到了院子里”“孙少平一口气给他的亲戚担了四回水,那口大水瓮都快溢了”等分析,孙少平能察言观色,知人情世故。

结合“他当然干最重的活中——从沟道里的打石场往半山坡箍窑的地方背石头”“向前走,把石头背到箍窑的地方那里对他来说,每一次都几乎是一个不可企及的伟大目标”“半月以后,孙少平已经开始渐渐适应了他的新生活”“三天下来,他的脊背就被压烂了”等分析,孙少平能吃苦耐劳。

结合“‘什么也不会,只能当小工。’少平如实说”“少平知道他瞒哄不住这位夜访的女主人,只好把头扭向一边,说:‘我原来在村里……’”等分析,孙少平诚实质朴。

9.本题主要考查分析文本语段作用的能力。解答此类试题,需要注意先概括该语段的主要内容,然后分析和上下文之间的关系,在表达主旨和人物性格塑造方面的作用,还要注意结合语段在文章中所处的位置进行分析。

结合“上工的事谈妥后,少平就起身直到南关贾冰家寻他的铺盖卷”“来到大街上,他觉得脚步异常的轻松起来”分析,这是写孙少平找到工作后的轻松、喜悦等;以“这时他才注意到街道两旁的景致”,写出了孙少平对外面精彩世界的向往。

结合“商店的门都开了,到处是熙熙攘攘的人群……挺着高高的胸脯在街市上穿行。人行道上的汉槐洋槐缀满了一哪噜一哪噜雪白的花朵,芬芳的香味飘满全城”分析,语段主要写城市生活的热闹与美好及春天的富有生机的景物等。

结合“上工的事谈妥后,少平就起身直到南关贾冰家寻他的铺盖卷”“就这样,他背着自己的铺盖卷,来到了北关阳沟大队书记家”等分析,语段放在找到工作后去寻铺盖卷和背着铺盖卷来到北关阳沟大队书记家之间,舒缓情节。

“姑娘们率先脱去了冬装,换上鲜艳的毛衣线衣”,说明春天已经来临;“汉槐洋槐缀满了一哪噜一哪噜雪白的花朵”,万物生机勃勃,美好的未来即将到来。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

2021年高考语文文学类文本阅读一轮复习

专题二:分析鉴赏小说的情节

一、必备知识

(一)考试要求

小说情节是在小说提供的特定环境中,由于人物之间的相互关系和人与环境间的矛盾冲突而产生的一系列生活事件发生、发展直至解决的整个过程。它是构成小说的三要素之一,它既有自身的特点和技巧,又对展现人物性格、表现作品主题起着重要作用。

1.小说情节的结构模式

小说情节的结构主要通过情节的推进或情绪的勾连、材料的组织来构成。传统小说通常是以时空为本位的线性结构模式。具体有三种:

(1)基本模式:开端——发展——高潮——结局。目前高考选文多为这样的结构模式。“开端”是小说所反映的矛盾冲突的开始(往往能够看出作者的褒贬倾向);“发展”是小说主要矛盾冲突从发生到激化的演变过程;“高潮”是决定矛盾各方面的命运或者主要矛盾即将解决的关键时刻,是矛盾冲突发展到顶点,人物思想斗争最紧张、最激烈、最尖锐的阶段(最能表现人物思想品格的部分);“结局”是矛盾得到解决,人物的发展已经完成,故事有了最后的结果,主题思想得到充分展示,是情节发展的必然结果(往往是议论抒情句段)。

(2)摇摆式:通常所说的“一波三折”。大多数小说情节运行并不呈现为一条直线,总会在某处放慢速度甚至停下来做点什么,然后再回到轨道,这就出现了情节的摇摆。情节的摇摆往往赋予小说更为摄人心魂的魅力。

(3)出乎意料又在情理之中式:俗称“欧·亨利”式笔法。在结尾处出其不意地揭示真相,而这个真相通常都出人意料,回扣前面的情节,一切又都在情理之中,从而增加小说情节的生动性。

2.小说情节的结构要素

小说情节的结构除去情节本身,还有以下要素:

(1)线索。它是贯穿整个作品情节发展的脉络,它可以是某人、某物、某种情感、某个事件,还可以是时间、空间。阅读小说,抓住线索是把握小说故事发展的关键。线索有单线和双线两种。双线一般分明线、暗线两种。由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索就叫明线。小说明线所叙述的人物故事容易集中突出。未直接描绘的人物活动或事件所间接呈现出来的线索叫暗线,暗线则能够在更深更广的层面上揭示出当时社会的各种矛盾或斗争的焦点,使故事情节安排更加巧妙,使小说矛盾和主题更加突出。

(2)情节安排的技巧。基本技巧有照应、伏笔、过渡、铺垫、点题等;常用技巧有悬念法、误会法、对比法、突转法、抑扬法等。

3.小说情节的作用

小说的情节主要有两方面的作用:一是内容上为塑造人物、表现主题服务,为情节发展服务;二是结构上呼应标题、设置悬念、照应文段、埋下伏笔、为后面情节做铺垫、推动情节发展等。

(1)小说开头段的作用。

分析开头段的作用,仍像散文那样从内容和结构两方面分析,分析时既要把握该段的内容和表现手法,又要结合下文的故事情节。小说开头常用的两种方式:

①悬念式。在作品开头提出疑问,然后在行文过程中或结尾回答疑问。作用是造成悬念,引出下文,并引起读者思考,吸引读者阅读下去;或者突出人物形象,揭示小说主题。

②写景式。作用主要是交代故事发生的环境,渲染气氛,烘托人物心情,奠定感情基调。

(2)小说中间段(情节)的作用。

这一作用可以从以下三点进行考虑:

①考虑某个情节与全文中相关情节的关系。主要是照应和伏笔。照应就是文学作品前后文之间的呼应。照应能使情节连贯,脉络清晰,结构紧凑。伏笔是指文学作品中,在前段里为后段所作的提示或暗示。在小说中使用伏笔,能使小说情节曲折,结构紧凑,构思精巧,前后呼应。

②考虑情节与主题的关系。如《骆驼祥子》中暴雨狂泻,道路迷茫,“半死半活”的祥子,“低着头一步一步地往前拽”的情节,反映了旧社会人力车夫的凄苦生活和悲惨命运。

③考虑情节与人物性格的关系。如《水浒传》中写武松打虎,多次提到哨棒,给读者以武松会依仗哨棒打虎的印象,接着安排哨棒被打断,手中的一半也被武松扔在一边,武松两手揪住老虎头皮,按在地上,提起铁锤般的拳头,打得老虎眼、口、鼻、耳七窍流血的情节,有力地彰显了武松徒手打虎的英雄本色。

(3)小说结尾 段的作用。

小说结尾大致有以下几种方式:

①出人意料式。这种结尾,从结构安排上看,能使平淡的故事陡生波澜,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量;从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得在情理之中。

②戛然而止、留下空白式。这样的结尾能够让读者充分地驰骋想象,进行艺术的再创造。

③补叙式。这种结尾常有对上文情节的呼应和解释悬念的作用,使人物形象更加完整,深化主旨。

④卒章显志式。这种结尾往往有解释悬念、揭示主题的作用。

⑤令人感伤式。这种结尾,从主题上看,能更好地深化主题;从表现人物性格上看,能很好地塑造人物性格,增强悲剧色彩;从表现效果上看,令人感动,令人回味,引人思考。

⑥大团圆式。这种结尾,从表现效果上看,给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味;从读者的感情体验上看,与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感;从主题上看,能凸显出美好的人性,符合大众对审美的追求,容易引起读者的共鸣。

(二)情节结构总结

1.情节的作用

序号 作用

① 交代人物活动的环境。

② 设置悬念,引起读者阅读的兴趣。

③ 为后面的情节发展作铺垫或埋下伏笔。

④ 照应前文。

⑤ 线索或推动情节发展。

⑥ 刻画人物性格。

⑦ 表现主旨或深化主题。

2.情节的特点

小说的情节由线索来贯穿。线索有单线和双线两种。可作线索的有:事、物、人、情、时间、空间。情节表现特点各不相同,注意表现为以下几种:

序号 表现形式

① 就全文来说有一波三折式。作用是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

② 就开头、结尾来说,有首尾呼应式,作用是使结构紧密、完整。

③ 就开头来说有倒叙式(把结局放到开头来写),起到制造悬念的作用。

④ 就结尾来说有戛然而止,留下空白式。此外,还有出人意料式,悲剧、喜剧式等。

3.叙述的方法

叙述方法 作用

顺叙 按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

倒叙 不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法。造成悬念,引人入胜。

插叙 在叙述中心事件的过程中暂时中断叙述线索,插入一段与重要内容相关的内容的叙述方法。对主要情节或中心事件作必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

补叙 在叙述中心事件情节发展的过程中,把发 生在前面的有关内容推移到后面叙述,推后叙述的内容常常是故事情节中的关键之处。这关键的内容往往会给读者造成错觉和悬念,当后面补叙谜底时,读者便茅塞顿开,恍然大悟,从而达到画龙点睛的艺术效果。对上文内容加以补充解释,对下文作某些交代,照应上下文。

平叙 指叙述两件或多件同时发生的事。使头绪清楚,照应得体。

4.叙述的角度

人称 作用

第一人称 以身临其境的口吻叙述,显得真实,便于直接、自由地表达思想感情,增强小说的可信度、真实感。

第二人称 以对话的口吻叙述,可以起到拟人化的作用,拉近与抒情对象的距离,显得亲切自然,便于交流感情,用于抒情能增强感染力。

第三人称 以客观旁述的口吻叙述,能够比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时空限制,具有全知全能的特点,反映现实较为灵活自如。

二、关键能力

提问模式:

1.XXXX情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面?请简要分析。

2.小说为什么首尾均有XXXX这一细节?请结合全文分析。

3.小说设置了XXXX一个意外的结尾,这样写有什么好处?

【答题思路】

考查情节,重点在分析其作用。分析其作用,一般都会选择文中的某处段落或句子为切入口,有的是单问情节作用,有的是把情节作用纳入其中的综合分析。无论哪一种角度,都离不开对情节内在关联性(因果链)的把握,它是整个情节题的核心。对这类句段在情节中的作用题目,应做好以下步骤:

第一步,阅读全文,梳理情节脉络并作概括。一般按情节发生发展的阶段分点概括,每一阶段可采用这样的语言表述形式:什么人在什么时间、什么地点做了什么事。

第二步,细读所给文字,分层抓住其层意或关键词语。这一步工作是基础、前提,绝不可粗略读之。

第三步,分析所给文字在情节上发生了哪些关联。所谓关联,就是情节发生发展的依据,或者因果关系。

分析小说故事情节时还要注意两点:

①情节的发展变化是矛盾冲突发展的体现,分析小说情节时必须抓住主要的矛盾冲突;

②分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务的。所以,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

对点提升训练

【2020·福建漳州市教育局高三三模】阅读下面的文字,完成下面小题。

最后一个搬迁户

侯文秀

昏昏沉沉的天,雨急切地下起来,很细但寒气十足。下了一阵,停了,隔了一阵,又莫名其妙地下起来。

迷迷糊糊中,赵明娥睡着了。不知过了多久,雨声又将她从浅梦中惊醒。

赵明娥躺在床上,试着挪一下脚,一股钻心的痛瞬间弥漫开来。咋办,都这个点了还是无法下地。赵明娥无助地睁大眼睛,一会儿望望屋顶,一会儿看看窗外,光线正渐渐变暗。她深深地叹了一口气,自言自语:王书记今天怕是不会来了。

在惨白的灯光下,赵明娥心里破天荒地盼望王书记的身影。她在心里为他找了种种借口,有可能是路上堵车,也有可能是加班,还有可能是陪家人。或许压根就不愿再来了。

赵明娥在心里感到悲哀,肚子越来越饿。在厚厚的棉被下,手脚依旧冰凉。她用力拉了拉棉被,闭上眼睛,听听是不是有脚步声传过来。可除了雨声外,她什么也没听到。

赵明娥努力闭上眼睛,心想听天由命吧。

这可是祖辈留下的老房子,几辈人都住在这里。虽然房子破旧,老伴儿前年也走了,儿子外出打工多年杳无音讯,但她觉得这里就是她的根。

可是没想到,去年村里来了个中年男子。听村主任说,他是王书记,是上面派下来的第一书记。看到她家的境况,王书记主动嘘寒问暖,并问她有什么要求。她措手不及,急忙辩解,没,没什么困难。可后来王书记还是把她定为贫困户,给她办理了低保。说她是空巢独居老人,理应享受国家的扶贫政策。

最近,王书记告诉她,她现在的房子很不安全,已为她申请了住房保障。只要她接受贫困户易地搬迁,就可以早日住进去。新房离她这里很远,现在住在半山腰,新房修在村西的平坝上,那里是整个村的集中安置区。这几天王书记天天带着礼品来看她,给她讲搬迁后的种种好处。水不用担,柴不用拾,生活起来非常方便。

可她一门心思想住老房子,因为熟悉了这里的味道。就这样王书记来了一次又一次,她都不愿领情,依旧坚守在这所老房子里。她纳闷,王书记又不是神仙下凡,为什么要如此帮她,和她非亲又非故。加上大半辈子好强的她,不承想到老了还让别人看笑话。自己有手有脚,不能去占国家的便宜。

可没料到的是,昨天去山坡上拾柴,回来途中摔倒了,当时硬是拖着腿回了家。今天一大早醒来两条腿肿得像萝卜,动也动弹不得。关键是周围的几个邻居都早早搬到集中安置区去住了,这下有个什么情况,连个照面的人影也看不到。

赵明娥有点儿后悔,不该不听王书记的话,不该不听村主任的话,不该不听左邻右舍的劝。这倒好,估计饿死在家也不会有人知道。

不知为什么,此刻王书记成了她心里的救命稻草。可今天是周末,天气又如此恶劣,一大早就开始下雨。

外面雨声更大了,夹杂着风声。风从窗户的缝隙挤进来,割在脸上,像被人无情地扇了一记耳光,生疼生疼的。

她骂自己:活该!

赵明娥绝望地闭上眼睛,睡吧,睡吧,就这样永远地睡过去吧。

正在这时,有人敲门,门吱呀一声,进来一个湿漉漉的身子。一看,正是王书记。他上气不接下气,说:“赵大娘,今天真不好意思,过来晚了。单位有事,临时安排加班,我一忙完就赶过来了。”

他从塑料口袋里拿出保温桶,又道:“赵大娘,还没吃饭吧?这是我爱人炖的汤。想您年纪大了,多喝点儿汤补充营养,就顺道带过来了。下午我还去给您配了一个老年机,方便您有事随时联系我。”

说完,他用碗盛了汤,递给赵明娥。

赵明娥吃了大半,才想起问道:“王书记,你吃没?”

“吃过了,吃过了。”

一切安顿好后,王书记又匆匆冲进风雨之中。

王书记走后,赵明娥一脸沉重。村主任之前曾告诉她,因为她坚持住在危房里,他被阳光问廉问责,之前所有的努力都被化为泡影,成了媒体的追责对象。村主任还说,王书记的孩子在外地读高三,正处在青春叛逆期,最近成绩下滑了不少。几个月回来一次,关键是回来还见不到他。因为天天在村里扶贫,他与家人见面的机会太少太少。扶贫的任务很重,除了她之外,还有八户具体负责的贫困户在等着他。

打开电视,里面正在播《第一书记》,赵明娥脑海中闪现的却是小个子、戴着眼镜、皮肤白净的王书记的模样。赵明娥内疚极了,摸起枕边的新电话拨给王书记。她听到电话那头有人问:“王书记?这阵子还在吃饭。”赵明娥哽咽着,良久,用尽所有的力量,对着电话,大声地一字一顿地说:“王书记,我同意搬!”

(有删改)

7.下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开头对寒夜里阴雨的描写,为人物活动创设了特定的背景,渲染了阴冷的氛围,烘托出赵明娥孤独、焦虑和失落的复杂心情。

B.王书记雨夜中给赵明娥送来炖汤和老年机,照应了上文王书记对赵明娥的关心照顾,使小说情节波澜起伏,人物形象更加鲜明。

C.小说对赵明娥的心理描写细腻生动,揭示了她从无助、期盼,到失落、后悔,转而惊喜、内疚,最后感动、理解的心理变化过程。

D.小说以“最后一个搬迁户”作为标题,既交代了故事中人物的特殊身份,暗含社会背景,又设置了悬念,引发读者的阅读兴趣。

8.请简要分析本文是如何具体塑造王书记这一形象的。

9.小说中的两处插叙有什么作用?请结合文本简要分析。

【答案】

7.B

8.①言行描写。通过王书记对赵明娥暖心问询、贴心帮扶,体现了他关爱群众;②人物映衬。以赵明娥的回忆和村主任的叙述,映衬王书记主动作为,一心扑在工作上。③环境烘托。以王书记在寒夜的风雨中看望贫困户,表现他关心困难群众。

9.①照应前文,推动情节发展。插入赵明娥对王书记帮扶的最初的态度及自己摔伤的内容,照应赵明娥对王书记到来的盼望,并推动情节发展;②拓宽视角,丰富人物形象。插入王书记因贫困户易地搬迁面临压力及孩子教育问题的内容,从侧面表现王书记的公仆情怀;③丰富情节,表现小说主旨。两处插叙,丰富了小说的情节内容,表现王书记情系百姓,彰显了小说的主题。

【解析】

7.本题考查对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏。解答这类题的方法是:(1)快速通读全篇,抓住中心事件理清小说情节。(2)认真品读重要段落,把握全文思想主旨。(3)找出描写人物的段落和语句,分析概括人物形象特征及心理。(4)细致咀嚼重要语句,抓住关键词揣摩挖掘内涵。(5)对照选项一一排除得出答案。B项,“使得小说情节波澜起伏”分析不正确,照应是使情节更连贯完整,结构紧凑,并没有使情节波澜起伏的作用。故选B。

8.本题考查分析作品的人物形象塑造的方法的能力。小说中塑造人物形象的方法有直接描写和间接描写两种,直接描写又叫正面描写,是指对人物进行外貌描写、语言描写、动作描写、心理描写、细节描写。间接描写也叫侧面描写,可以通过环境描写衬托人物,也可以借作品中其他人物的评价性语句,还可以通过作者的议论。在回答本题时,首先指出人物描写的具体方法,然后列举文中体现这些手法的事例,最后概括出人物的形象特点即可。

“看到她家的境况,王书记主动嘘寒问暖,并问她有什么要求……可后来王书记还是把她定为贫困户,给她办理了低保。说她是空巢独居老人,理应享受国家的扶贫政策”“最近,王书记告诉她,她现在的房子很不安全,已为她申请了住房保障……这几天王书记天天带着礼品来看她,给她讲搬迁后的种种好处。水不用担,柴不用拾,生活起来非常方便”,后来,王书记在寒冷的雨夜送来自家做的热鸡汤,还给赵大娘配了一个老年机,方便赵大娘有事随时联系,通过对王书记的言行描写,表现了他对赵明娥暖心问询、贴心帮扶,说明他关爱群众。“昏昏沉沉的天,雨急切地下起来,很细但寒气十足”“外面雨声更大了,夹杂着风声。风从窗户的缝隙挤进来,割在脸上,像被人无情地扇了一记耳光,生疼生疼的”,这是环境描写,小说通过环境描写烘托王书记在寒夜的风雨中看望贫困户,表现他关心困难群众。“村主任之前曾告诉她,因为她坚持住在危房里,他被阳光问廉问责,之前所有的努力都被化为泡影,成了媒体的追责对象。村主任还说,王书记的孩子在外地读高三,正处在青春叛逆期,最近成绩下滑了不少。几个月回来一次,关键是回来还见不到他。因为天天在村里扶贫,他与家人见面的机会太少太少。扶贫的任务很重,除了她之外,还有八户具体负责的贫困户在等着他”,这里,通过村主任的介绍和赵明娥的回忆,映衬王书记主动作为,一心扑在工作上。综上分析,本题从王书记的言行、环境烘托以及他人映衬等方面,结合具体事件回答即可。

9.本题考查分析重要段落的作用的能力。首先要通读全文,找到小说中的两处插叙,然后结合小说的情节分析这两处插叙的作用。插入的内容对主要情节起补充衬托或解释说明的作用;有助于刻画人物性格,使人物形象生动完整,突出其某个特点;通过插叙来回忆以往发生的事,增加文章的感染力。回答时,先答出插叙的作用,然后结合小说情节、人物、主题分析其主要表现。

本题,第一处,插入赵明娥对王书记帮扶的最初的态度及自己摔伤的内容,照应赵明娥对王书记到来的盼望,并推动情节发展。第二处,插入王书记因贫困户易地搬迁面临压力及孩子教育问题的内容,从侧面表现王书记的公仆情怀。这两处插叙,丰富了小说的情节内容,表现王书记情系百姓,彰显了小说的主题。

【2020·全国高三三模】阅读下面的文字,完成各题。

平凡的世界

路遥

第二天窗户纸刚发亮,少平就悄悄地爬起来。他现在一心想的只是要找到那位没见过面的亲戚。

赶到北关的时候,天已经大亮了。他看见路边水井旁边有个正用辘轳汲水的老头,便试着走过去向这老头打听他的亲戚马顺。

老头向他指了指阳面土坡上的一个院子,说:“就住在那里,我们原来是一个生产队的。”

少平的心咚咚地跳着,兴奋地爬上了那个小土坡。

当少平向他的亲戚说明他是谁的时候,没见过面的远门舅舅和妗子算是勉强承认了他这个外甥。

马顺看来有四十岁左右,一张粗糙的大脸上,转动着一双灵活的小眼睛。他不冷不热地打量了他一眼,问:“你就这么赤手空拳跑出来了?”

“我的行李在另外一个地方寄放着,我想……”

少平还没把话说完,他妗子就对他舅恶狠狠地喊叫说:“还不快去担水!”

少平听声音知道她是向他发难,他于是立刻说:“舅舅,让我去担!”说话中间,他眼睛已经在这窑里搜寻水桶在什么地方。

水桶在后窑里!他没对这两个不欢迎他的亲戚说任何话,就过去提了桶担往门外走。马顺两口子大概还没反应过来,他就已经到了院子里。

孙少平一口气给他的亲戚担了四回水,那口大水瓮都快溢了。

马顺两口子的脸色缓和下来,似乎说:这小子看来还精着哩!他舅对他说:“你力气倒不小,我们大队书记家正箍窑,我引你去一下,看他们要不要人。你会做什么匠工活?”

“什么也不会,只能当小工。”少平如实说。

“……我记得前两年老家谁来说过,你不是在你们村里教书吗?小工活都是背石头块子,你能撑架住?”“你不要给人家说我教过书……

马顺把少平引到他们大队书记的家里。书记看这个“小工”身体还不错,问马顺:“工钱怎么说?”“老行情都是两块钱……”他舅对书记说。

书记嘴一歪,倒吸了一口气。

“一块五!”少平立刻插嘴。

书记“扑”一声把吸进嘴里的气吐出来,然后便痛快地对少平说:“那你今天就上工!”

他先问最迫切的问题:“能不能住宿?”

“能!就是敞口子窑,没窗户。”主家说。

“这不要紧!”

上工的事谈妥后,少平就起身直到南关贾冰家寻他的铺盖卷。

来到大街上,他觉得脚步异常的轻松起来。这时他才注意到街道两旁的景致,商店的门都开了,到处是熙熙攘攘的人群。大概窗里花花绿绿,五光十色。姑娘们率先脱去了冬装,换上鲜艳的毛衣线衣,手里拎着时髦的小皮革包,挺着高高的胸脯在街市上穿行。人行道上的汉槐、洋槐缀满了一哪噜一哪噜雪白的花朵,芬芳的香味飘满全城。

就这样,他背着自己的铺盖卷,来到了北关阳沟大队书记家。书记的老婆是个精明麻利人,看来最少能主半个家事。她引着少平,把他送到匠工们住的敞子窑里,交待给工头。这敞口子窑铺了一地麦秸,麦秸上一摆溜丢着十七八个铺盖卷,地方几乎占满了。少平只好把自己的那点行李放在窑口最边上的地方。

吃过中午饭,少平就上了工。

他当然干最重的活中——从沟道里的打石场往半山坡箍窑的地方背石头。

背着一百多斤的大石块,从那道随坡爬上去,人简直连腰也直不起来,劳动强度如同使苦役的牛马一般。

每当背着石块爬坡的时候,他的意识就处于半麻痹状态。沉重的石头几乎要把他挤压到土地里去。汗水像小溪一样在脸上纵横漫流,而他却腾不出手去揩一把;眼睛被汗水腌得火辣辣地疼,一路上只能半睁半闭。两条打战的腿如同筛糠,随时都有倒下的危险。这时候,世界上什么东西都不存在了,思维只集中在一点上:向前走,把石头背到箍窑的地方那里对他来说,每一次都几乎是一个不可企及的伟大目标!

三天下来,他的脊背就被压烂了。这天晚上,当他就这样趴着睡觉的时候,突然感觉有人在轻轻摇晃他的头。

他一惊,睁开眼,看见他旁边蹲着一位妇女。

他在睡眼蒙胧中认出这是书记的老婆。

“你原来是干什么的?”书记的老婆轻声问他。

“……直在家里劳动。”少平吞吞吐吐说。

书记的老婆摇摇头,说:“不是!你就照实说。”

少平知道他瞒哄不住这位夜访的女主人,只好把头扭向一边,说:“我原来在村里……”

书记的老婆半天没言传。后来听见她叹了一口气,就离开了。

少平再也不能入睡,他心想:也许明天他就会被主家打发走——那他到什么地方再能找下活干呢?

第二天,出乎少平意料的是,他不仅没有被打发走,而且还换了个“好工种”——由原来背石头调去钻炮眼。

少平心里明白。这是女主人对他动了恻隐之心。唉,为了这位好心的妇女,他真想到什么地方去哭一鼻子。

半月以后,孙少平已经开始渐渐适应了他的新生活。

(选自《平凡的世界》第二部第十三章,有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说运用细致的神态、语言等描写塑造人物形象,如“他妗子就对他舅恶狠狠地喊叫”等,刻画出马顺夫妇的世俗嘴脸。

B.小说围绕孙少平找工作展开故事,叙述了他外出打工的艰难历程,既凸显了人物形象,又反映了世态人情。

C.小说对孙少平爬陡坡背重石的情景描写生动具体,运用了夸张、比喻、拟人等修辞手法,给读者留下深刻印象。

D.小说语言朴实无华,不事雕琢,大量语言描写符合所塑造人物的身份,具有浓郁的生活气息和地域特色。

8.孙少平是一个怎样的人物形象?请结合全文简要分析。

9.文中画波浪线的语段有何作用?请结合小说内容简要分析。

【答案】

7.C

8.①精明勤快(能察言观色,知人情世故)。如少平看到马顺夫妇的冷眼,意识到他们的嫌弃与不满,马上去为他们挑水,以获得他们的好感。②坚强忍耐(吃苦耐劳)。在工地上,他干的是最重的活,身体上备受折磨并没有使他产生过动摇或放弃的念头,他咬牙坚持了下来。③诚实质朴。在找工作的过程中,如实说自己什么都不会。

9.①表现城市生活的美好及春天的勃勃生机。②烘托了孙少平找到工作后轻松、喜悦的心情以及孙少平对外面精彩世界的向往。③舒缓情节,增加诗情画意。④暗示冬天已经过去,春天来临,美好的未来正在到来。

【解析】

7.本题主要考查分析和概括文章的内容要点的能力。此类试题解答时,要先通读全文,了解和把握全文的内容和主旨,在此基础上,联系上下文,结合文本内容对文章某一内容要点进行分析和概括。解答此题,可将各选项文字同文本相关内容进行比较,以确定正误。

C项,“拟人等修辞手法”错误。结合“沉重的石头几乎要把他挤压到土地里去”分析,运用夸张手法;结合“汗水像小溪一样在脸上纵横漫流,而他却腾不出手去揩一把;眼睛被汗水腌得火辣辣地疼,一路上只能半睁半闭。两条打战的腿如同筛糠,随时都有倒下的危险”分析,运用比喻修辞。没有运用拟人的手法。故选C。

8.本题主要考查鉴赏作品的文学形象的能力。解答此类试题,阅读全文,逐段逐句地筛选文章信息,并加以概括。分析注意从小说的情节入手,通过对人物的语言、动作、心理等描写或其它的侧面描写进行分析总结。

结合“少平听声音知道她是向他发难,他于是立刻说:‘舅舅,让我去担!’说话中间,他眼睛已经在这窑里搜寻水桶在什么地方”“水桶在后窑里!他没对这两个不欢迎他的亲戚说任何话,就过去提了桶担往门外走。马顺两口子大概还没反应过来,他就已经到了院子里”“孙少平一口气给他的亲戚担了四回水,那口大水瓮都快溢了”等分析,孙少平能察言观色,知人情世故。

结合“他当然干最重的活中——从沟道里的打石场往半山坡箍窑的地方背石头”“向前走,把石头背到箍窑的地方那里对他来说,每一次都几乎是一个不可企及的伟大目标”“半月以后,孙少平已经开始渐渐适应了他的新生活”“三天下来,他的脊背就被压烂了”等分析,孙少平能吃苦耐劳。

结合“‘什么也不会,只能当小工。’少平如实说”“少平知道他瞒哄不住这位夜访的女主人,只好把头扭向一边,说:‘我原来在村里……’”等分析,孙少平诚实质朴。

9.本题主要考查分析文本语段作用的能力。解答此类试题,需要注意先概括该语段的主要内容,然后分析和上下文之间的关系,在表达主旨和人物性格塑造方面的作用,还要注意结合语段在文章中所处的位置进行分析。

结合“上工的事谈妥后,少平就起身直到南关贾冰家寻他的铺盖卷”“来到大街上,他觉得脚步异常的轻松起来”分析,这是写孙少平找到工作后的轻松、喜悦等;以“这时他才注意到街道两旁的景致”,写出了孙少平对外面精彩世界的向往。

结合“商店的门都开了,到处是熙熙攘攘的人群……挺着高高的胸脯在街市上穿行。人行道上的汉槐洋槐缀满了一哪噜一哪噜雪白的花朵,芬芳的香味飘满全城”分析,语段主要写城市生活的热闹与美好及春天的富有生机的景物等。

结合“上工的事谈妥后,少平就起身直到南关贾冰家寻他的铺盖卷”“就这样,他背着自己的铺盖卷,来到了北关阳沟大队书记家”等分析,语段放在找到工作后去寻铺盖卷和背着铺盖卷来到北关阳沟大队书记家之间,舒缓情节。

“姑娘们率先脱去了冬装,换上鲜艳的毛衣线衣”,说明春天已经来临;“汉槐洋槐缀满了一哪噜一哪噜雪白的花朵”,万物生机勃勃,美好的未来即将到来。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录