选择性必修1第三单元第7课 中国古代的法治与礼教 课件(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第三单元第7课 中国古代的法治与礼教 课件(共16张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

法律是准绳,任何时候都必须遵循;道德是基石,任何时候都不可忽视。

法安天下,德润人心。

01

概况

02

特征

第三单元 法律与教化

第7课 中国古代的法治与礼教

03

作用

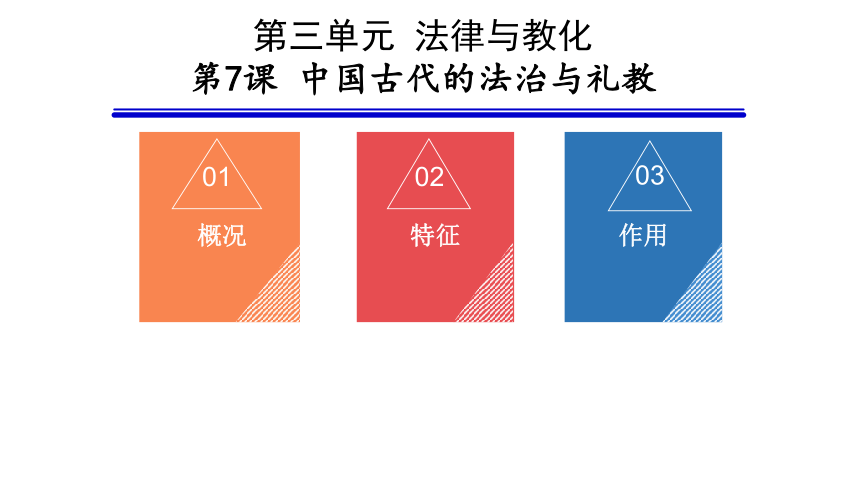

{616DA210-FB5B-4158-B5E0-FEB733F419BA}时间

概况

先秦时期

形式

内容

自秦至唐

法律

礼教

秦

汉

魏

唐

宋元以后

宋

明

清

从习惯法到成文法

德治与法治

《秦律》

《九章律》

《唐律疏议》

《大唐开元礼》

《宋刑统》

《大明律》

《大清律例》

乡约教化

乡约带有强制力,与法律合流。

《魏律》

维护三纲五常

自主学习?梳理概况

标志?

山东邹城孟庙

《孟氏宗传祖图》碑

历史镜头一:相同的时代不同的道路

“促膝长谈”

创设情境?突破重点

孟子与梁惠王

商鞅与秦孝公

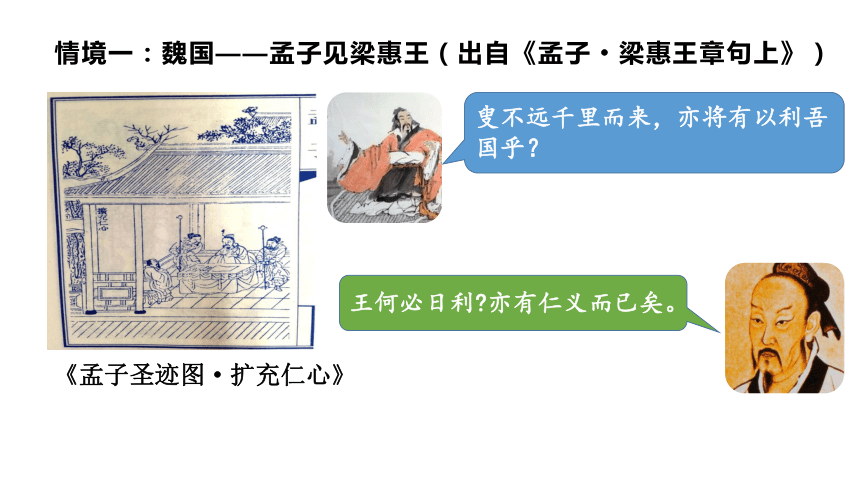

情境一:魏国——孟子见梁惠王(出自《孟子·梁惠王章句上》)

《孟子圣迹图·扩充仁心》

叟不远千里而来,亦将有以利吾国乎?

王何必日利?亦有仁义而已矣。

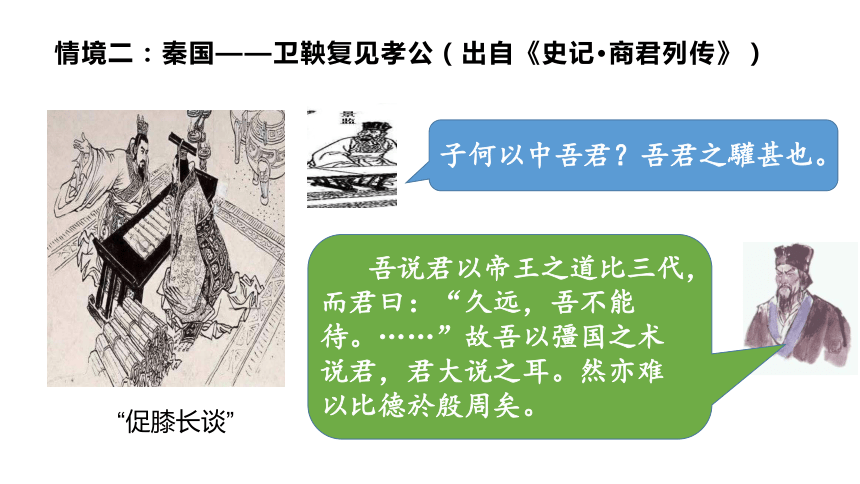

情境二:秦国——卫鞅复见孝公(出自《史记·商君列传》)

子何以中吾君?吾君之驩甚也。

吾说君以帝王之道比三代,而君曰:“久远,吾不能待。……”故吾以彊国之术说君,君大说之耳。然亦难以比德於殷周矣。

“促膝长谈”

材料一 民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心章句下》

材料二 是以圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。

——《史记·商君列传》

思考:根据材料一、二并结合时代背景,分析孟子和商鞅境遇不同的原因。

材料一 案情回放

甲父乙与丙争言相斗,丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙,甲当何论? 或曰“殴父也,当枭首。”

——(宋)李昉编纂:《太平御览》第六卷

思考:根据材料一,指出董仲舒判案的依据。这表明当时法律制度有何特点。

历史镜头二:小案件大道路

董仲舒《决狱》曰:“臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心,扶杖而救之,非所以欲诟父也。《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒。君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父,不当坐。”

——(宋)李昉编纂:《太平御览》第六卷

创设情境?突破重点

讨论:结合时代背景,运用唯物史观(经济基础决定上层建筑)分析该特点出现的原因。

材料三 德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。

五刑之中,十恶尤切,亏损名教,毁裂冠冕,特标篇首,以为明诫。……“谋反”、“谋大逆”、“谋叛”、“恶逆”、“不道”、“大不敬”、“不孝”、“不睦”、“不义”、“内乱”。

——《唐律疏议·名例篇》

思考:据上述三则材料,分析自汉至唐的法律制度出现了怎样的发展趋势?

材料二 诸犯死,若祖父母、父母七十以上,无成人子孙,旁无期亲者,具状上请,流者鞭笞,留养其亲,终则从流,不在原赦之例。

——《北魏律·名例》

德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——《吕氏乡约》

孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。 ——明太祖“六谕”

敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全良善,诚匿逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗威,解仇忿以重身命。 ——康熙帝“圣谕十六条

思考:从宋朝到清朝,乡约所讲内容有何变化?为何会出现这种变化呢?

历史镜头三:浅显乡约深层内涵

创设情境?突破重点

汉家自有制度,本以霸王道杂之。

——《汉书·元帝纪》

君之养民,五教五刑焉。去五教五刑而民生者,未之有也。所以五教育民之安,日父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。五教既兴,无有不安者也。民有不循斯教者……五刑以加焉。五刑既示,奸顽敛迹,鳏寡孤独、笃废残疾、力弱富豪安其安,有其有,无有敢犯者。养民之道,斯矣。

——朱元璋《大诰?民不知报第三十一》

《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘?

——颜钧《箴言六章》

思考:材料反映了统治者什么样的治理思想?

史料研习?分析特征

材料一 敞(何敞,西汉人)疾文俗吏以苛刻求当时名誉,故在职以宽和为政。及举冤狱,以《春秋》义断之。是以郡中无怨声,百姓化其恩礼。其出居者,皆归养其父母,推财相让者二百许人。

——节选自《后汉书·卷四十三》

材料二 【疏】议曰:……礼云:“刑不上大夫。”犯法则在八议,轻重不在刑书也。……八议人犯死罪者,皆条录所犯应死之坐及录亲、故、贤、能、功、勤、宾、贵等应议之状,先奏请议。依令,都堂集议,议定奏裁。

——《唐律疏议·名例篇》

思考:据材料一、二并结合所学知识,就中国古代法治与礼教对社会发展的作用谈谈你的认识。

合作学习?探究作用

{616DA210-FB5B-4158-B5E0-FEB733F419BA}时间

概况

地位

特征

作用

先秦时期

形式

内容

自秦至唐

法律

礼教

秦

汉

魏

唐

宋元以后

宋

明

清

起源

确立

儒家化

成熟

发展

从习惯法到成文法

德治与法治

《秦律》

《九章律》

《唐律疏议》

《大唐开元礼》

《宋刑统》

《大明律》

《大清律例》

乡约教化

乡约带有强制力,与法律合流。

《魏律》

三纲五常

课堂小结?总结归纳

礼法结合

积极

消极

学史悟今?互动交流

今日说法:父亲杀死亲生儿子,道德与法律,该如何权衡,假如你是法官,你该怎么判决?

案件:2016年7月3日,48岁的王某在家杀了自己24岁的儿子。王某告诉民警,出事前4年来,儿子经常殴打父母。最严重的一次发生在2015年的腊月二十三,当时儿子在他身上戳了四刀,小肠都被捅出来了。法官说,4年来,死者只要心情不顺、没钱花了就打父母,之前王某都没还过手;他把母亲打的大脑受伤、父亲住院治疗,但父母都舍不得报警,也没做伤情鉴定。

内蒙古师范大学德育教授王志义对法官的判决大赞。他说:“这个判决判得好!从伦理学来讲,父亲一定是爱孩子的。从子女来说,百善孝为先,这样的儿子大逆不道。殴打迫害自己的生身父母,是天理不容的行为,孝敬父母是所有道德准则中最首要的。”

学史悟今?互动交流

结果:

法院经审理认为,被害人存在重大过错,王某系长期被殴打迫害而激愤杀人,且其主动到公安机关自首,可从轻处罚。2017年11月15日,丘北县法院以故意杀人罪判处王某有期徒刑3年,缓刑5年。

谈一谈:通过对此案件的审理,谈一谈你的感受。

谢谢聆听

法律是成文的道德,道德是内心的法律。

法治和德治不可分离、不可偏废,国家治理需要法律和道德协同发力。

法安天下,德润人心。

01

概况

02

特征

第三单元 法律与教化

第7课 中国古代的法治与礼教

03

作用

{616DA210-FB5B-4158-B5E0-FEB733F419BA}时间

概况

先秦时期

形式

内容

自秦至唐

法律

礼教

秦

汉

魏

唐

宋元以后

宋

明

清

从习惯法到成文法

德治与法治

《秦律》

《九章律》

《唐律疏议》

《大唐开元礼》

《宋刑统》

《大明律》

《大清律例》

乡约教化

乡约带有强制力,与法律合流。

《魏律》

维护三纲五常

自主学习?梳理概况

标志?

山东邹城孟庙

《孟氏宗传祖图》碑

历史镜头一:相同的时代不同的道路

“促膝长谈”

创设情境?突破重点

孟子与梁惠王

商鞅与秦孝公

情境一:魏国——孟子见梁惠王(出自《孟子·梁惠王章句上》)

《孟子圣迹图·扩充仁心》

叟不远千里而来,亦将有以利吾国乎?

王何必日利?亦有仁义而已矣。

情境二:秦国——卫鞅复见孝公(出自《史记·商君列传》)

子何以中吾君?吾君之驩甚也。

吾说君以帝王之道比三代,而君曰:“久远,吾不能待。……”故吾以彊国之术说君,君大说之耳。然亦难以比德於殷周矣。

“促膝长谈”

材料一 民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心章句下》

材料二 是以圣人苟可以强国,不法其故;苟可以利民,不循其礼。

——《史记·商君列传》

思考:根据材料一、二并结合时代背景,分析孟子和商鞅境遇不同的原因。

材料一 案情回放

甲父乙与丙争言相斗,丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙,甲当何论? 或曰“殴父也,当枭首。”

——(宋)李昉编纂:《太平御览》第六卷

思考:根据材料一,指出董仲舒判案的依据。这表明当时法律制度有何特点。

历史镜头二:小案件大道路

董仲舒《决狱》曰:“臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心,扶杖而救之,非所以欲诟父也。《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒。君子原心,赦而不诛。甲非律所谓殴父,不当坐。”

——(宋)李昉编纂:《太平御览》第六卷

创设情境?突破重点

讨论:结合时代背景,运用唯物史观(经济基础决定上层建筑)分析该特点出现的原因。

材料三 德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。

五刑之中,十恶尤切,亏损名教,毁裂冠冕,特标篇首,以为明诫。……“谋反”、“谋大逆”、“谋叛”、“恶逆”、“不道”、“大不敬”、“不孝”、“不睦”、“不义”、“内乱”。

——《唐律疏议·名例篇》

思考:据上述三则材料,分析自汉至唐的法律制度出现了怎样的发展趋势?

材料二 诸犯死,若祖父母、父母七十以上,无成人子孙,旁无期亲者,具状上请,流者鞭笞,留养其亲,终则从流,不在原赦之例。

——《北魏律·名例》

德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——《吕氏乡约》

孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。 ——明太祖“六谕”

敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全良善,诚匿逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗威,解仇忿以重身命。 ——康熙帝“圣谕十六条

思考:从宋朝到清朝,乡约所讲内容有何变化?为何会出现这种变化呢?

历史镜头三:浅显乡约深层内涵

创设情境?突破重点

汉家自有制度,本以霸王道杂之。

——《汉书·元帝纪》

君之养民,五教五刑焉。去五教五刑而民生者,未之有也。所以五教育民之安,日父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。五教既兴,无有不安者也。民有不循斯教者……五刑以加焉。五刑既示,奸顽敛迹,鳏寡孤独、笃废残疾、力弱富豪安其安,有其有,无有敢犯者。养民之道,斯矣。

——朱元璋《大诰?民不知报第三十一》

《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。非为不作,刑法何拘?

——颜钧《箴言六章》

思考:材料反映了统治者什么样的治理思想?

史料研习?分析特征

材料一 敞(何敞,西汉人)疾文俗吏以苛刻求当时名誉,故在职以宽和为政。及举冤狱,以《春秋》义断之。是以郡中无怨声,百姓化其恩礼。其出居者,皆归养其父母,推财相让者二百许人。

——节选自《后汉书·卷四十三》

材料二 【疏】议曰:……礼云:“刑不上大夫。”犯法则在八议,轻重不在刑书也。……八议人犯死罪者,皆条录所犯应死之坐及录亲、故、贤、能、功、勤、宾、贵等应议之状,先奏请议。依令,都堂集议,议定奏裁。

——《唐律疏议·名例篇》

思考:据材料一、二并结合所学知识,就中国古代法治与礼教对社会发展的作用谈谈你的认识。

合作学习?探究作用

{616DA210-FB5B-4158-B5E0-FEB733F419BA}时间

概况

地位

特征

作用

先秦时期

形式

内容

自秦至唐

法律

礼教

秦

汉

魏

唐

宋元以后

宋

明

清

起源

确立

儒家化

成熟

发展

从习惯法到成文法

德治与法治

《秦律》

《九章律》

《唐律疏议》

《大唐开元礼》

《宋刑统》

《大明律》

《大清律例》

乡约教化

乡约带有强制力,与法律合流。

《魏律》

三纲五常

课堂小结?总结归纳

礼法结合

积极

消极

学史悟今?互动交流

今日说法:父亲杀死亲生儿子,道德与法律,该如何权衡,假如你是法官,你该怎么判决?

案件:2016年7月3日,48岁的王某在家杀了自己24岁的儿子。王某告诉民警,出事前4年来,儿子经常殴打父母。最严重的一次发生在2015年的腊月二十三,当时儿子在他身上戳了四刀,小肠都被捅出来了。法官说,4年来,死者只要心情不顺、没钱花了就打父母,之前王某都没还过手;他把母亲打的大脑受伤、父亲住院治疗,但父母都舍不得报警,也没做伤情鉴定。

内蒙古师范大学德育教授王志义对法官的判决大赞。他说:“这个判决判得好!从伦理学来讲,父亲一定是爱孩子的。从子女来说,百善孝为先,这样的儿子大逆不道。殴打迫害自己的生身父母,是天理不容的行为,孝敬父母是所有道德准则中最首要的。”

学史悟今?互动交流

结果:

法院经审理认为,被害人存在重大过错,王某系长期被殴打迫害而激愤杀人,且其主动到公安机关自首,可从轻处罚。2017年11月15日,丘北县法院以故意杀人罪判处王某有期徒刑3年,缓刑5年。

谈一谈:通过对此案件的审理,谈一谈你的感受。

谢谢聆听

法律是成文的道德,道德是内心的法律。

法治和德治不可分离、不可偏废,国家治理需要法律和道德协同发力。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理