选择性必修1第四单元第12课 当代中国的民族政策和外交 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第四单元第12课 当代中国的民族政策和外交 课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 13.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-01 09:23:17 | ||

图片预览

文档简介

复兴之路上的民族关系

壹

——适合国情的基本政治制度

总

观察课文第66页“民族区域自治示意图”,从中梳理出我国实行民族区域自治制度的基本特点并分享。

特

读

结

点

图

思

考

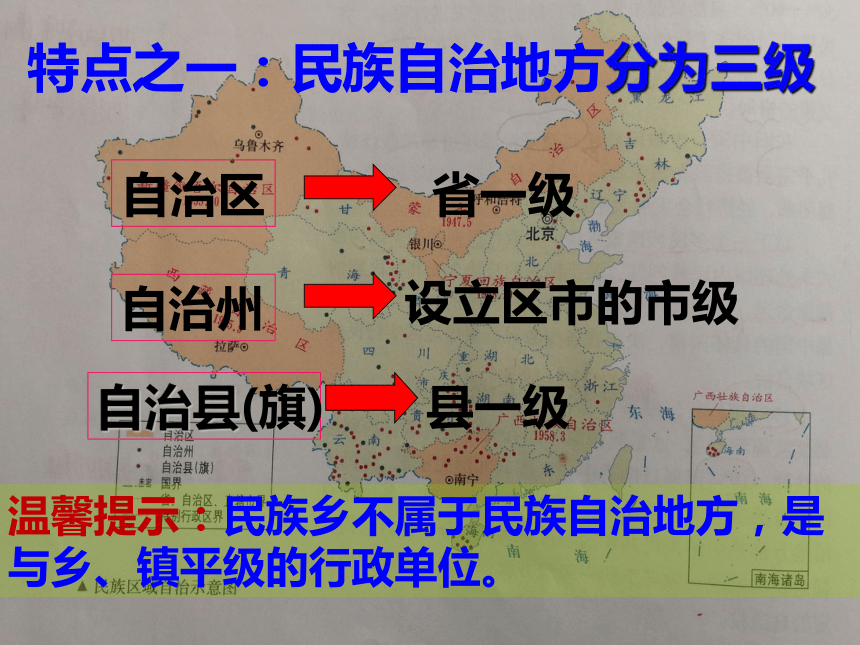

自治区

省一级

自治州

设立区市的市级

自治县(旗)

县一级

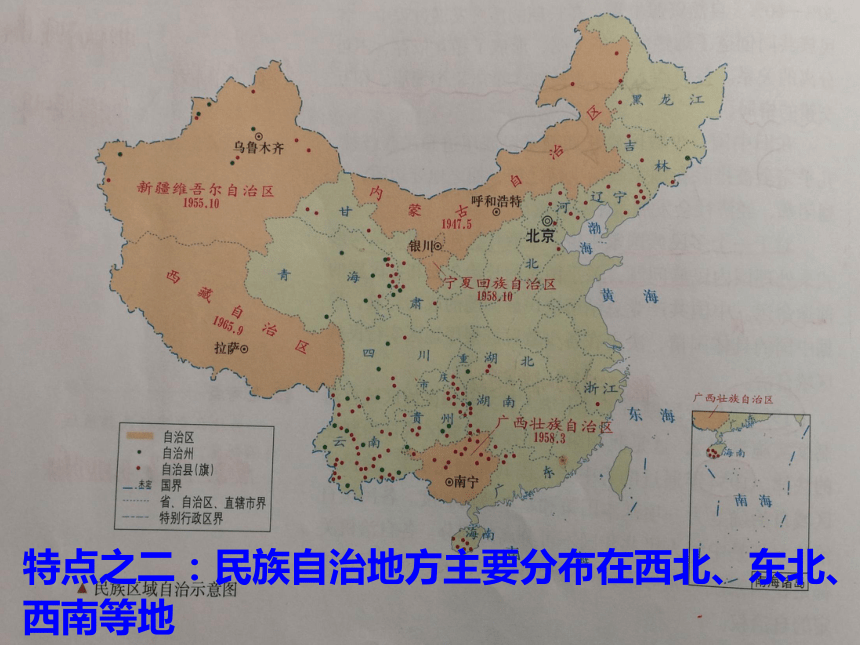

特点之一:民族自治地方分为三级

温馨提示:民族乡不属于民族自治地方,是与乡、镇平级的行政单位。

特点之二:民族自治地方主要分布在西北、东北、西南等地

分

分组阅读以下材料,探究我国为什么要实行民族区域自治制度?分享自己的所思所想。

探

史

组

究

料

研

读

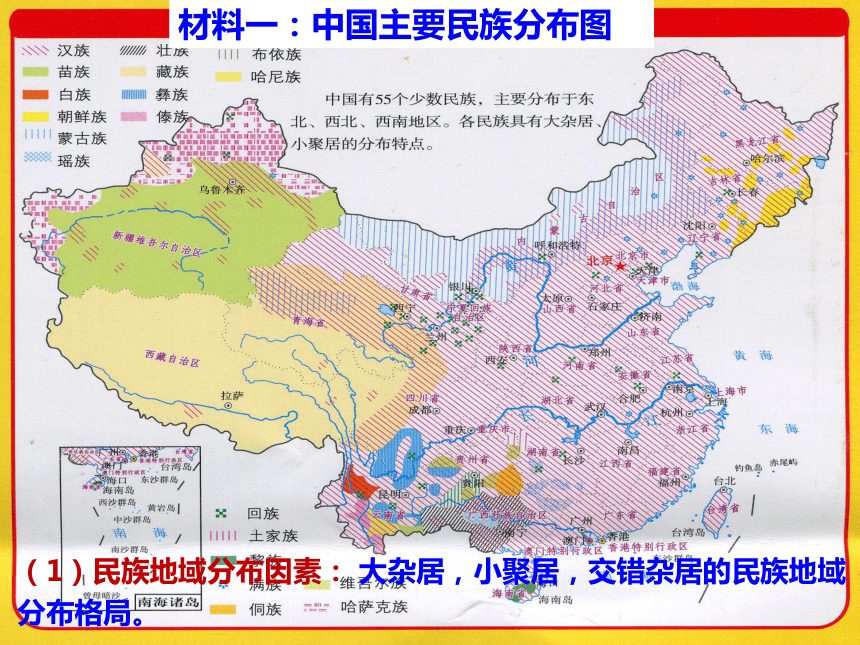

(1)民族地域分布因素: 大杂居,小聚居,交错杂居的民族地域分布格局。

材料一:中国主要民族分布图

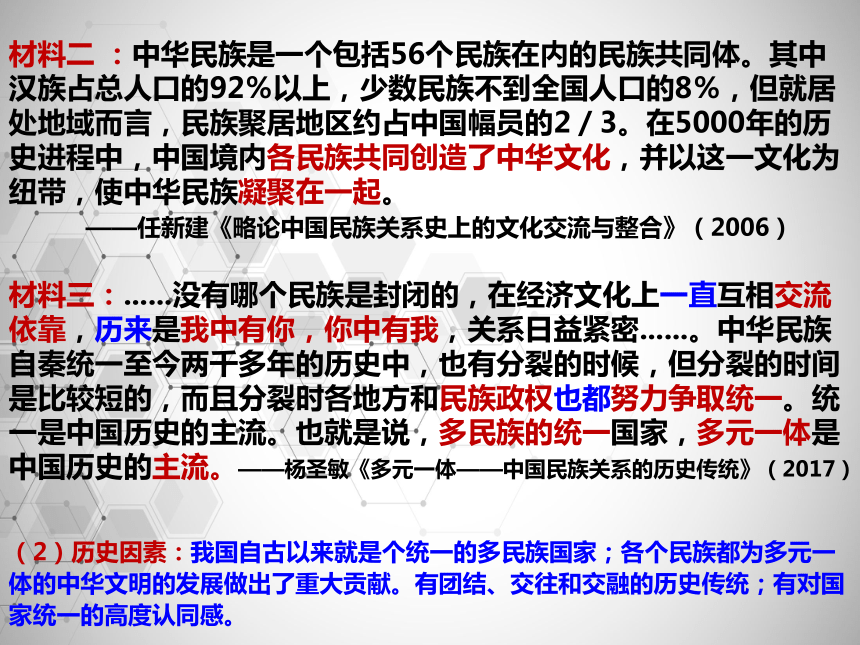

材料二 :中华民族是一个包括56个民族在内的民族共同体。其中汉族占总人口的92%以上,少数民族不到全国人口的8%,但就居处地域而言,民族聚居地区约占中国幅员的2/3。在5000年的历史进程中,中国境内各民族共同创造了中华文化,并以这一文化为纽带,使中华民族凝聚在一起。

——任新建《略论中国民族关系史上的文化交流与整合》(2006)

材料三:......没有哪个民族是封闭的,在经济文化上一直互相交流依靠,历来是我中有你,你中有我,关系日益紧密......。中华民族自秦统一至今两千多年的历史中,也有分裂的时候,但分裂的时间是比较短的,而且分裂时各地方和民族政权也都努力争取统一。统一是中国历史的主流。也就是说,多民族的统一国家,多元一体是中国历史的主流。——杨圣敏《多元一体——中国民族关系的历史传统》(2017)

(2)历史因素:我国自古以来就是个统一的多民族国家;各个民族都为多元一体的中华文明的发展做出了重大贡献。有团结、交往和交融的历史传统;有对国家统一的高度认同感。

材料四:历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。这种维护一统而又重视差别的治理理念,对中华民族的形成和发展至关重要。秦汉实行郡县制,但在少数民族地区设“道”,设“属邦”,实行不同于内地郡县制的管理模式。......唐朝.....在边疆少数民族地区设立羁縻州、府,......凡设羁縻州、府的地区,都不改变原有的生产方式和风俗习惯,并且任命当地少数民族首领或贵族担任世袭都督、刺史,明显带有自治的性质。元、明、清三代在一些民族地区实行土司制度,由中央政府封授少数民族首领世袭官职统治属民。......清朝还在西藏实行政教合一制度,在蒙古族地区实行盟旗、王公制度,在新疆地区实行伯克制度,在景颇族地区实行“山官制度”,等等,切实巩固了边疆统一。历代中央政府在民族地区实行有别于内地的管理体制也构成了我们今天民族区域自治制度的历史渊源。

——中国民族报《坚定不移坚持和完善民族区域自治制度》(2015)

(3)历史经验:历史上历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国处理民族关系积累了一些有益的经验。

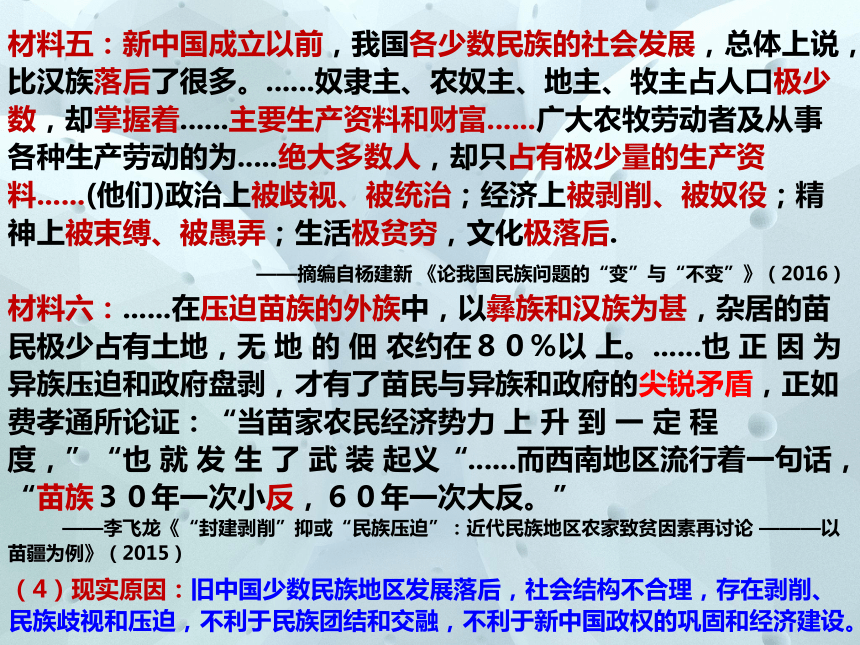

材料五:新中国成立以前,我国各少数民族的社会发展,总体上说,比汉族落后了很多。......奴隶主、农奴主、地主、牧主占人口极少数,却掌握着......主要生产资料和财富......广大农牧劳动者及从事各种生产劳动的为.....绝大多数人,却只占有极少量的生产资料......(他们)政治上被歧视、被统治;经济上被剥削、被奴役;精神上被束缚、被愚弄;生活极贫穷,文化极落后.

——摘编自杨建新 《论我国民族问题的“变”与“不变”》(2016)材料六:......在压迫苗族的外族中,以彝族和汉族为甚,杂居的苗民极少占有土地,无 地 的 佃 农约在80%以 上。......也 正 因 为异族压迫和政府盘剥,才有了苗民与异族和政府的尖锐矛盾,正如费孝通所论证:“当苗家农民经济势力 上 升 到 一 定 程 度,”“也 就 发 生 了 武 装 起义“......而西南地区流行着一句话,“苗族30年一次小反,60年一次大反。”

——李飞龙《“封建剥削”抑或“民族压迫”:近代民族地区农家致贫因素再讨论 ———以苗疆为例》(2015)

(4)现实原因:旧中国少数民族地区发展落后,社会结构不合理,存在剥削、民族歧视和压迫,不利于民族团结和交融,不利于新中国政权的巩固和经济建设。

材料七: 解决民族问题,中国采取的不是民族共和国联邦的制度,而是民族区域自治的制度。我们认为这个制度比较好,适合中国的情况。我们有很多优越的东西,这是我们社会制度的优势,不能放弃。 ——邓小平(1987年)

我们党遵循马克思主义关于国家和政权建设的总原则以及各民族一律平等的基本原则,充分考虑我国是统一多民族国家的基本国情,创造性地在单一制国家内实行民族区域自治,使马克思主义解决民族问题的基本构想变成生动现实。

——人民日报(2017.08.08)《坚持好完善好落实好民族区域自治制度》

(5)理论来源: 民族区域自治制度是马克思列宁主义普遍原理和中国具体实际相结合的光辉典范,适合中国国情,同时丰富和发展了马克思列宁主义关于民族问题的论述。

梳

研读课文65页到66页内容,梳理思考:在新中国成立之后,民族区域自治制度是怎样一步步发展起来的?这个过程是如何体现新中国宪政路上的法制化和现代化进程的呢?

史

阅

理

实

读

课

文

1952

1954

1984

2001

年份

《中华人民共和国民族区域自治制度实施纲要》

民族区域自治被载入宪法

颁布《中华人民共和国民族区域自治法》

修改民族区域自治法,正式确立民族区域自治制度作为一项基本政治制度的地位,扩大了民族自治地方自治机关的自治权

我国民族区域自治的法制化进程

十八大以来

(2012)

进一步丰富和发展民族区域自治制度,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系

国家对内治理能力和水平的不断提高

思

仔细观察分析表格《民族区域自治制度怎么样? ——“数说”宁夏60年》,从中探究理解民族区域自治制度这样的体制创新对于民族地区以及整个国家发展意义何在?

探

研

考

究

读

表

格

民族区域自治制度怎么样? ——

“数说”宁夏60年(摘编自新华网2018.9.15.)

1958年

2017年

地区生产总值

3.28亿元

3453.93亿元

三大产业结构比例

55.9:19.9:24.2

7.6:45.8:46.6

人均生产总值

176元

50917元

城乡居民人均可支配收入

346元、116

(1978年)

29472元、10738元

贫困人口数量

119.3万人(1982年)

23.9万人

森林覆盖率

1.5%

12.63%

意义:1、民族区域自治保证了宁夏的发展和繁荣;保障少数民族人民当家作主的权利得以实现;也有利于发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

2、少数民族地区的经济发展以及在环境治理、巩固边防等方面的贡献,对于中华民族的伟大复兴有重要的战略意义。

复兴之路上的国家关系

贰

——屹立于世界民族之林

探

仔细观察分析表格《现代中国的外交成就简表》,从中提炼出一两条和新中国外交有关的信息,并简要说明,分享自己的所悟所得。

理

梳

究

解

理

史

实

现代中国的外交成就简表

时间

方针

成就及意义

新中国成立到50年代末

独立自主和平外交;“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”和“一边倒”(坚定地站在社会主义阵营一边)

第一次建交高潮;提出和平共处五项原则,成为处理国家关系的基本原则;第一次以五大国之一的身份参加日内瓦会议,积极促进解决朝鲜问题和恢复印度支那和平;参加万隆会议,提出求同存异的方针等。到1956年,同中国建交的国家已有25个,为中国外交的进一步发展奠定了坚实的基础。

20世纪60年代

坚定贯彻独立自主和平外交,反对美苏两个超级大国的霸权主义

反对苏联控制;反对美国的战争叫嚣和制造“两个中国”的阴谋;大力加强同亚非拉国家和人民的团结合作,逐步冲破西方国家封锁;同法国建交,实现与西方大国关系的突破。出现了第二次建交高潮,到1969年,同中国建交的国家已达五十个。

从六十年代末到七十年代末期

日本到欧洲一直到美国的“一条线”的战略,团结一切可以团结的力量集中对付苏联的威胁

反对苏联霸权主义;恢复在联合国的合法席位;中美关系正常化、中日建交;出现第三次建交高潮;到1976年,与中国建交的国家达到111个。

七十年代末到八十年代末

反对霸权主义,维护世界和平;不结盟、增进国际合作,促进共同繁荣

不以社会制度和意识形态的异同论亲疏,发展了同美国、日本、西欧的正常关系,改善了对苏关系,全面发展了同第三世界国家的关系。我国的国际战略地位大为加强。

九十年代以来

坚持独立自主和平外交;积极参与国际社会

在和平共处五项原则基础上同世界各国发展友好合作关系,共同推进国际政治、经济新秩序的建立。积极开展以联合国为中心的多边外交,在国际事务中发挥独特的建设性作用;积极发展与周边国家的睦邻友好关系,以建设和平的周边环境。我国的国际地位进一步提高。

社会主义建设新时期(十八大以来)

坚持独立自主,丰富和平发展重要思想,构建新型国家关系,构建人类命运共同体

截止2018年8月,中国已经与178个国家建立了外交关系;中国不仅着眼于自身发展,还就世界和平发展的诸多议题提出中国方案;中国正从全球化的积极参与者变成更具影响力和作用力的推动者。

信息一:新中国成立以来,外交取得了很大成就,促进中国的国际地位不断提高。

信息二:新中国的外交发展有明显的阶段性特点。新中国成立前30年,追求和平共处;70年代末以后,追求和平发展。

信息三:我国奉行独立自主的和平外交政策,新中国成立以来,中国始终把维护国家独立和领土、主权的完整,反对任何形式的外来侵略和外来干涉作为一项基本原则。并随着时代发展,赋予了它新的内容。

信息四:新中国的外交发展体现了国家在处理国家关系上的治理能力和水平的不断提高和成熟,这对于实现中华民族的伟大复兴有重大意义。

信息五:国家制定或调整外交政策的根本出发点是维护国家利益;另外国内外形势、国家性质和国家实力也对外交有重要影响。

参 考 答 案

叁

本 课 小 结

时光荏苒,风云变幻,抚今追昔,新中国已经走过了70个春秋,在国家治理和现代化建设道路上取得了辉煌成就。我国处理民族关系和国家关系的策略和体制,经过充实、调整和发展,形成了一套独具中国特色的对内管理体制和对外交往准则,彰显着我们的制度自信、道路自信、理论自信和文化自信。我们有理由相信,在中共领带下,我们的体制创新和现代化建设,会一直昂首向前,永不停歇!

我学故我悟 我思故我在

板书设计

复兴之路上的民族关系和国家关系

肆

适合国情的民族区域自治制度

独立自主的和平外交

促进中华文明多元一体格局延续发展

促进中华文明开放发展

促进中华民族的伟大复兴

一课一练

伍

1、下图是1953年版人民币10元券背面图案,图案的设计理念体现了①民族团结原则 ②民族平等原则 ③民族区域自治制度正式创立 ④党和政府尊重少数民族文化

A.①③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④

2、对各民族,不得使用旧社会流传的带有污辱性的称呼。不能使用“回回”、“蛮子”等,而应使用“回族”等。也不能随意简称,如“蒙古族”不能简称为“蒙族”,“维吾尔族”不能简称为“维族”,“哈萨克族”不能简称为“哈萨”等。这体现了

A、汉族离不开少数民族

B、少数民族离不开汉族

C、尊重少数民族,增进民族团结

D、各民族要实现共同繁荣

一课一练

3、建国后,中国印制了多种版本的护照。其中1950、1953、1958年护照均为中俄文对照;1971、1975年改为中法英文对照。这种变化的外交背景是我国

A.实现了与西方外交正常化

B.打破了欧美对华经济封锁

C.调整了与苏联的外交方针

D.推行了全方位外交的政策

一课一练

4、新中国成立后某一时期,英国、荷兰、西德、希腊、日本纷纷与我国建立了外交关系,承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府,台湾是中国的一个省。这一局面出现的背景是

A.“求同存异”方针的提出

B.中美关系的改善

C.中国恢复联合同合法席位

D.加人世贸的推动

一课一练

5、2018年6月,习近平用三句话对上海合作组织十七年来的发展加以评价,其中“开创了区域合作新模式,为地区和平与发展作出了新贡献”排在第一位。他所述的“区域合作新模式”的特征不包括

A.安全先行

B.大小国家共同倡导

C.互利协作

D.单边行动和集体行动相结合

一课一练

6、清华大学国际问题研究所对1950—2005年中美两国双边关系进行了定量测量,测量结果如下图。中美良性关系波动最小时期的出现主要缘于

A.美国放弃了称霸全球战略

B.和平与发展成为时代主题

C.美苏争霸,美国处于劣势

D.中美建交,中国对外开放

一课一练

课后探究

阅读材料,完成下列要求。

材料 中美关系对两国来说深具战略利害,而这种战略利害性从表面上看,似乎呈现出一种悖论:一方面,双方要实现自己的国家战略大目标,离不开对方的配合和协调;另一方面,在实现国家战略目标的过程中,又需时时防范对方的潜在破坏或挑战,或者更进一步说,一方国家战略目标的最终实现,很可能是以牺牲另一方的国家根本利益为代价的。……这一悖论实际上涉及贯穿近现代世界历史、从来没有很好解决的两个重大课题。一是守成的大国与崛起的大国如何相处;二是意识形态和社会制度不同的两个大国如何避免冲突。

——摘编自袁鹏《当前中美关系性质刍议》

根据所学知识,围绕二战以来的中美关系,对材料中的“悖论”进行合理的说明。(要求:史论结合,论证充分)

陆

参考答案

①在实现国家战略目标的过程中,中美时时防范对方的潜在破坏或挑战。二战以来,美国扶蒋反共,使中国陷入内战;对新中国进行政治孤立、经济封锁;发动侵朝战争,对中国进行军事威胁,阻止中国解放台湾;长期把新中国排除在联合国之外;在东海、南海、台湾、西藏、人权、贸易、网络安全等问题上,多次向中国发难。而新中国对美国严加防范,并采取针锋相对的措施,多次挫败美国的阴谋。

②中美双方要实现自己的国家战略目标,离不开对方的配合和协调。二战以来,中美在彻底摧毁法西斯主义方面开展合作;20世纪70年代,为了对付共同的强敌苏联,中美关系开始走向正常化,此后中美在各领域开展合作,取得了丰硕的成果。

③中美合则两利,斗则俱伤。中美虽然在固有文明、意识形态、社会制度等方面存在差异,但只要双方以和平共处五项原则为准则,求同存异,双方建立新型大国关系的愿景是可期的。

壹

——适合国情的基本政治制度

总

观察课文第66页“民族区域自治示意图”,从中梳理出我国实行民族区域自治制度的基本特点并分享。

特

读

结

点

图

思

考

自治区

省一级

自治州

设立区市的市级

自治县(旗)

县一级

特点之一:民族自治地方分为三级

温馨提示:民族乡不属于民族自治地方,是与乡、镇平级的行政单位。

特点之二:民族自治地方主要分布在西北、东北、西南等地

分

分组阅读以下材料,探究我国为什么要实行民族区域自治制度?分享自己的所思所想。

探

史

组

究

料

研

读

(1)民族地域分布因素: 大杂居,小聚居,交错杂居的民族地域分布格局。

材料一:中国主要民族分布图

材料二 :中华民族是一个包括56个民族在内的民族共同体。其中汉族占总人口的92%以上,少数民族不到全国人口的8%,但就居处地域而言,民族聚居地区约占中国幅员的2/3。在5000年的历史进程中,中国境内各民族共同创造了中华文化,并以这一文化为纽带,使中华民族凝聚在一起。

——任新建《略论中国民族关系史上的文化交流与整合》(2006)

材料三:......没有哪个民族是封闭的,在经济文化上一直互相交流依靠,历来是我中有你,你中有我,关系日益紧密......。中华民族自秦统一至今两千多年的历史中,也有分裂的时候,但分裂的时间是比较短的,而且分裂时各地方和民族政权也都努力争取统一。统一是中国历史的主流。也就是说,多民族的统一国家,多元一体是中国历史的主流。——杨圣敏《多元一体——中国民族关系的历史传统》(2017)

(2)历史因素:我国自古以来就是个统一的多民族国家;各个民族都为多元一体的中华文明的发展做出了重大贡献。有团结、交往和交融的历史传统;有对国家统一的高度认同感。

材料四:历代在民族事务治理理念上,既强调天下一统、又强调因俗而治。这种维护一统而又重视差别的治理理念,对中华民族的形成和发展至关重要。秦汉实行郡县制,但在少数民族地区设“道”,设“属邦”,实行不同于内地郡县制的管理模式。......唐朝.....在边疆少数民族地区设立羁縻州、府,......凡设羁縻州、府的地区,都不改变原有的生产方式和风俗习惯,并且任命当地少数民族首领或贵族担任世袭都督、刺史,明显带有自治的性质。元、明、清三代在一些民族地区实行土司制度,由中央政府封授少数民族首领世袭官职统治属民。......清朝还在西藏实行政教合一制度,在蒙古族地区实行盟旗、王公制度,在新疆地区实行伯克制度,在景颇族地区实行“山官制度”,等等,切实巩固了边疆统一。历代中央政府在民族地区实行有别于内地的管理体制也构成了我们今天民族区域自治制度的历史渊源。

——中国民族报《坚定不移坚持和完善民族区域自治制度》(2015)

(3)历史经验:历史上历代政府对民族地区的治理理念和政策,为新中国处理民族关系积累了一些有益的经验。

材料五:新中国成立以前,我国各少数民族的社会发展,总体上说,比汉族落后了很多。......奴隶主、农奴主、地主、牧主占人口极少数,却掌握着......主要生产资料和财富......广大农牧劳动者及从事各种生产劳动的为.....绝大多数人,却只占有极少量的生产资料......(他们)政治上被歧视、被统治;经济上被剥削、被奴役;精神上被束缚、被愚弄;生活极贫穷,文化极落后.

——摘编自杨建新 《论我国民族问题的“变”与“不变”》(2016)材料六:......在压迫苗族的外族中,以彝族和汉族为甚,杂居的苗民极少占有土地,无 地 的 佃 农约在80%以 上。......也 正 因 为异族压迫和政府盘剥,才有了苗民与异族和政府的尖锐矛盾,正如费孝通所论证:“当苗家农民经济势力 上 升 到 一 定 程 度,”“也 就 发 生 了 武 装 起义“......而西南地区流行着一句话,“苗族30年一次小反,60年一次大反。”

——李飞龙《“封建剥削”抑或“民族压迫”:近代民族地区农家致贫因素再讨论 ———以苗疆为例》(2015)

(4)现实原因:旧中国少数民族地区发展落后,社会结构不合理,存在剥削、民族歧视和压迫,不利于民族团结和交融,不利于新中国政权的巩固和经济建设。

材料七: 解决民族问题,中国采取的不是民族共和国联邦的制度,而是民族区域自治的制度。我们认为这个制度比较好,适合中国的情况。我们有很多优越的东西,这是我们社会制度的优势,不能放弃。 ——邓小平(1987年)

我们党遵循马克思主义关于国家和政权建设的总原则以及各民族一律平等的基本原则,充分考虑我国是统一多民族国家的基本国情,创造性地在单一制国家内实行民族区域自治,使马克思主义解决民族问题的基本构想变成生动现实。

——人民日报(2017.08.08)《坚持好完善好落实好民族区域自治制度》

(5)理论来源: 民族区域自治制度是马克思列宁主义普遍原理和中国具体实际相结合的光辉典范,适合中国国情,同时丰富和发展了马克思列宁主义关于民族问题的论述。

梳

研读课文65页到66页内容,梳理思考:在新中国成立之后,民族区域自治制度是怎样一步步发展起来的?这个过程是如何体现新中国宪政路上的法制化和现代化进程的呢?

史

阅

理

实

读

课

文

1952

1954

1984

2001

年份

《中华人民共和国民族区域自治制度实施纲要》

民族区域自治被载入宪法

颁布《中华人民共和国民族区域自治法》

修改民族区域自治法,正式确立民族区域自治制度作为一项基本政治制度的地位,扩大了民族自治地方自治机关的自治权

我国民族区域自治的法制化进程

十八大以来

(2012)

进一步丰富和发展民族区域自治制度,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系

国家对内治理能力和水平的不断提高

思

仔细观察分析表格《民族区域自治制度怎么样? ——“数说”宁夏60年》,从中探究理解民族区域自治制度这样的体制创新对于民族地区以及整个国家发展意义何在?

探

研

考

究

读

表

格

民族区域自治制度怎么样? ——

“数说”宁夏60年(摘编自新华网2018.9.15.)

1958年

2017年

地区生产总值

3.28亿元

3453.93亿元

三大产业结构比例

55.9:19.9:24.2

7.6:45.8:46.6

人均生产总值

176元

50917元

城乡居民人均可支配收入

346元、116

(1978年)

29472元、10738元

贫困人口数量

119.3万人(1982年)

23.9万人

森林覆盖率

1.5%

12.63%

意义:1、民族区域自治保证了宁夏的发展和繁荣;保障少数民族人民当家作主的权利得以实现;也有利于发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

2、少数民族地区的经济发展以及在环境治理、巩固边防等方面的贡献,对于中华民族的伟大复兴有重要的战略意义。

复兴之路上的国家关系

贰

——屹立于世界民族之林

探

仔细观察分析表格《现代中国的外交成就简表》,从中提炼出一两条和新中国外交有关的信息,并简要说明,分享自己的所悟所得。

理

梳

究

解

理

史

实

现代中国的外交成就简表

时间

方针

成就及意义

新中国成立到50年代末

独立自主和平外交;“另起炉灶”、“打扫干净屋子再请客”和“一边倒”(坚定地站在社会主义阵营一边)

第一次建交高潮;提出和平共处五项原则,成为处理国家关系的基本原则;第一次以五大国之一的身份参加日内瓦会议,积极促进解决朝鲜问题和恢复印度支那和平;参加万隆会议,提出求同存异的方针等。到1956年,同中国建交的国家已有25个,为中国外交的进一步发展奠定了坚实的基础。

20世纪60年代

坚定贯彻独立自主和平外交,反对美苏两个超级大国的霸权主义

反对苏联控制;反对美国的战争叫嚣和制造“两个中国”的阴谋;大力加强同亚非拉国家和人民的团结合作,逐步冲破西方国家封锁;同法国建交,实现与西方大国关系的突破。出现了第二次建交高潮,到1969年,同中国建交的国家已达五十个。

从六十年代末到七十年代末期

日本到欧洲一直到美国的“一条线”的战略,团结一切可以团结的力量集中对付苏联的威胁

反对苏联霸权主义;恢复在联合国的合法席位;中美关系正常化、中日建交;出现第三次建交高潮;到1976年,与中国建交的国家达到111个。

七十年代末到八十年代末

反对霸权主义,维护世界和平;不结盟、增进国际合作,促进共同繁荣

不以社会制度和意识形态的异同论亲疏,发展了同美国、日本、西欧的正常关系,改善了对苏关系,全面发展了同第三世界国家的关系。我国的国际战略地位大为加强。

九十年代以来

坚持独立自主和平外交;积极参与国际社会

在和平共处五项原则基础上同世界各国发展友好合作关系,共同推进国际政治、经济新秩序的建立。积极开展以联合国为中心的多边外交,在国际事务中发挥独特的建设性作用;积极发展与周边国家的睦邻友好关系,以建设和平的周边环境。我国的国际地位进一步提高。

社会主义建设新时期(十八大以来)

坚持独立自主,丰富和平发展重要思想,构建新型国家关系,构建人类命运共同体

截止2018年8月,中国已经与178个国家建立了外交关系;中国不仅着眼于自身发展,还就世界和平发展的诸多议题提出中国方案;中国正从全球化的积极参与者变成更具影响力和作用力的推动者。

信息一:新中国成立以来,外交取得了很大成就,促进中国的国际地位不断提高。

信息二:新中国的外交发展有明显的阶段性特点。新中国成立前30年,追求和平共处;70年代末以后,追求和平发展。

信息三:我国奉行独立自主的和平外交政策,新中国成立以来,中国始终把维护国家独立和领土、主权的完整,反对任何形式的外来侵略和外来干涉作为一项基本原则。并随着时代发展,赋予了它新的内容。

信息四:新中国的外交发展体现了国家在处理国家关系上的治理能力和水平的不断提高和成熟,这对于实现中华民族的伟大复兴有重大意义。

信息五:国家制定或调整外交政策的根本出发点是维护国家利益;另外国内外形势、国家性质和国家实力也对外交有重要影响。

参 考 答 案

叁

本 课 小 结

时光荏苒,风云变幻,抚今追昔,新中国已经走过了70个春秋,在国家治理和现代化建设道路上取得了辉煌成就。我国处理民族关系和国家关系的策略和体制,经过充实、调整和发展,形成了一套独具中国特色的对内管理体制和对外交往准则,彰显着我们的制度自信、道路自信、理论自信和文化自信。我们有理由相信,在中共领带下,我们的体制创新和现代化建设,会一直昂首向前,永不停歇!

我学故我悟 我思故我在

板书设计

复兴之路上的民族关系和国家关系

肆

适合国情的民族区域自治制度

独立自主的和平外交

促进中华文明多元一体格局延续发展

促进中华文明开放发展

促进中华民族的伟大复兴

一课一练

伍

1、下图是1953年版人民币10元券背面图案,图案的设计理念体现了①民族团结原则 ②民族平等原则 ③民族区域自治制度正式创立 ④党和政府尊重少数民族文化

A.①③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④

2、对各民族,不得使用旧社会流传的带有污辱性的称呼。不能使用“回回”、“蛮子”等,而应使用“回族”等。也不能随意简称,如“蒙古族”不能简称为“蒙族”,“维吾尔族”不能简称为“维族”,“哈萨克族”不能简称为“哈萨”等。这体现了

A、汉族离不开少数民族

B、少数民族离不开汉族

C、尊重少数民族,增进民族团结

D、各民族要实现共同繁荣

一课一练

3、建国后,中国印制了多种版本的护照。其中1950、1953、1958年护照均为中俄文对照;1971、1975年改为中法英文对照。这种变化的外交背景是我国

A.实现了与西方外交正常化

B.打破了欧美对华经济封锁

C.调整了与苏联的外交方针

D.推行了全方位外交的政策

一课一练

4、新中国成立后某一时期,英国、荷兰、西德、希腊、日本纷纷与我国建立了外交关系,承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府,台湾是中国的一个省。这一局面出现的背景是

A.“求同存异”方针的提出

B.中美关系的改善

C.中国恢复联合同合法席位

D.加人世贸的推动

一课一练

5、2018年6月,习近平用三句话对上海合作组织十七年来的发展加以评价,其中“开创了区域合作新模式,为地区和平与发展作出了新贡献”排在第一位。他所述的“区域合作新模式”的特征不包括

A.安全先行

B.大小国家共同倡导

C.互利协作

D.单边行动和集体行动相结合

一课一练

6、清华大学国际问题研究所对1950—2005年中美两国双边关系进行了定量测量,测量结果如下图。中美良性关系波动最小时期的出现主要缘于

A.美国放弃了称霸全球战略

B.和平与发展成为时代主题

C.美苏争霸,美国处于劣势

D.中美建交,中国对外开放

一课一练

课后探究

阅读材料,完成下列要求。

材料 中美关系对两国来说深具战略利害,而这种战略利害性从表面上看,似乎呈现出一种悖论:一方面,双方要实现自己的国家战略大目标,离不开对方的配合和协调;另一方面,在实现国家战略目标的过程中,又需时时防范对方的潜在破坏或挑战,或者更进一步说,一方国家战略目标的最终实现,很可能是以牺牲另一方的国家根本利益为代价的。……这一悖论实际上涉及贯穿近现代世界历史、从来没有很好解决的两个重大课题。一是守成的大国与崛起的大国如何相处;二是意识形态和社会制度不同的两个大国如何避免冲突。

——摘编自袁鹏《当前中美关系性质刍议》

根据所学知识,围绕二战以来的中美关系,对材料中的“悖论”进行合理的说明。(要求:史论结合,论证充分)

陆

参考答案

①在实现国家战略目标的过程中,中美时时防范对方的潜在破坏或挑战。二战以来,美国扶蒋反共,使中国陷入内战;对新中国进行政治孤立、经济封锁;发动侵朝战争,对中国进行军事威胁,阻止中国解放台湾;长期把新中国排除在联合国之外;在东海、南海、台湾、西藏、人权、贸易、网络安全等问题上,多次向中国发难。而新中国对美国严加防范,并采取针锋相对的措施,多次挫败美国的阴谋。

②中美双方要实现自己的国家战略目标,离不开对方的配合和协调。二战以来,中美在彻底摧毁法西斯主义方面开展合作;20世纪70年代,为了对付共同的强敌苏联,中美关系开始走向正常化,此后中美在各领域开展合作,取得了丰硕的成果。

③中美合则两利,斗则俱伤。中美虽然在固有文明、意识形态、社会制度等方面存在差异,但只要双方以和平共处五项原则为准则,求同存异,双方建立新型大国关系的愿景是可期的。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理