选择性必修1第四单元第10课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第四单元第10课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中国历史上民族发展在地区上是互相交叉的……汉族曾经长时期统治中原,向兄弟民族地区扩张;可是,也有不少的兄弟民族进入过内地,统治过中原。…历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响。

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

交

中国古代的民族关系与对外交往

往

交

交

流

融

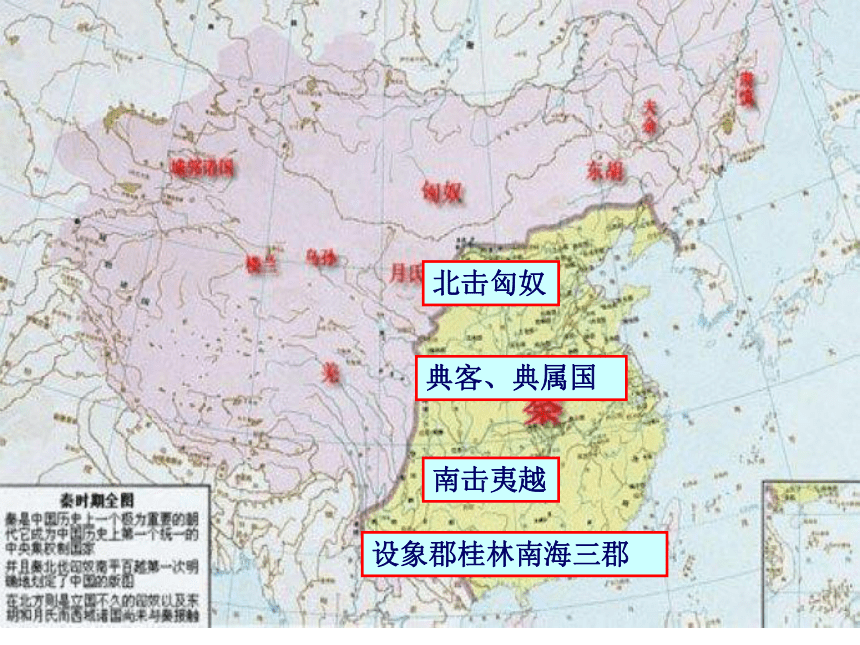

典客、典属国

北击匈奴

南击夷越

设象郡桂林南海三郡

大鸿胪

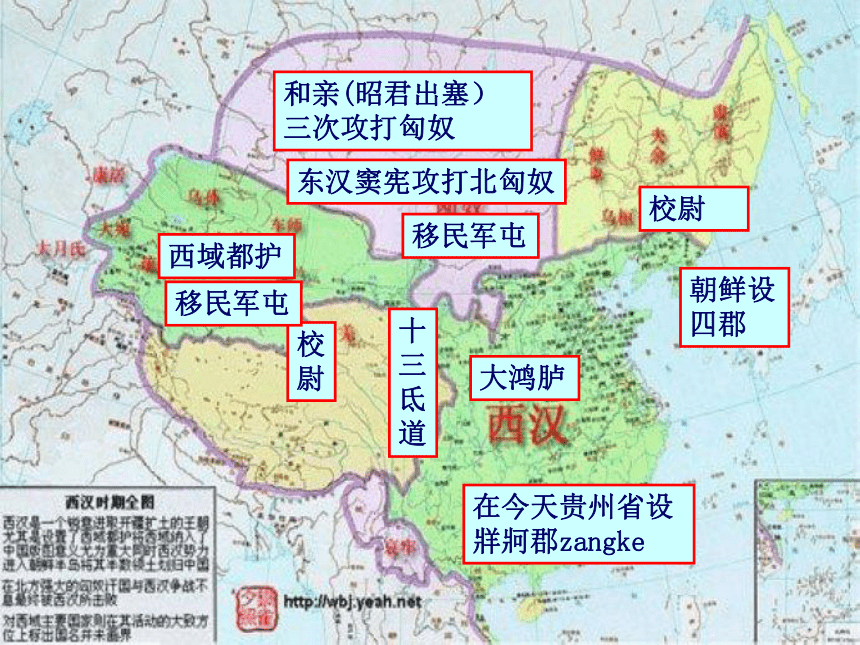

和亲(昭君出塞)三次攻打匈奴

东汉窦宪攻打北匈奴

校尉

西域都护

校尉

在今天贵州省设牂牁郡zangke

朝鲜设四郡

移民军屯

移民军屯

十三氐道

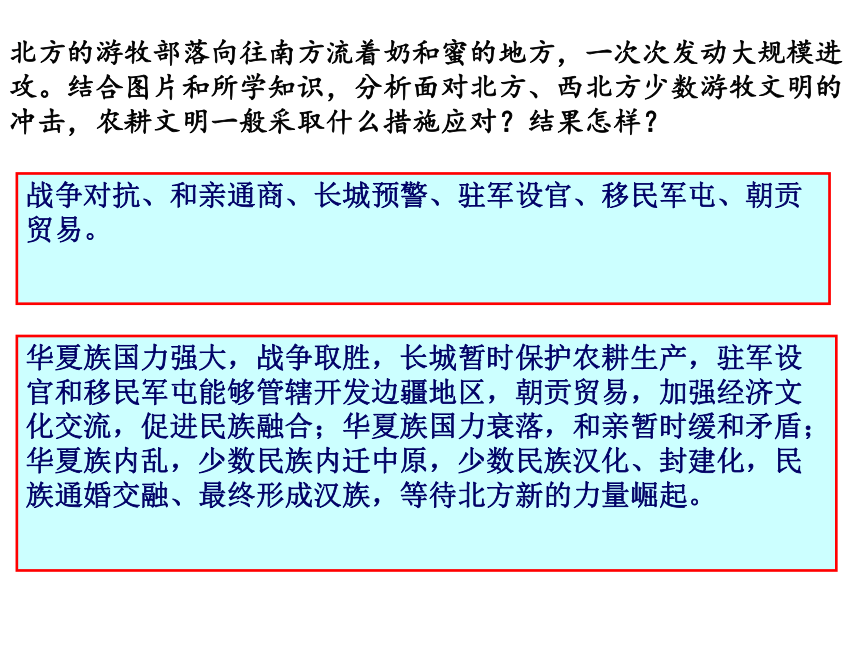

北方的游牧部落向往南方流着奶和蜜的地方,一次次发动大规模进攻。结合图片和所学知识,分析面对北方、西北方少数游牧文明的冲击,农耕文明一般采取什么措施应对?结果怎样?

战争对抗、和亲通商、长城预警、驻军设官、移民军屯、朝贡贸易。

华夏族国力强大,战争取胜,长城暂时保护农耕生产,驻军设官和移民军屯能够管辖开发边疆地区,朝贡贸易,加强经济文化交流,促进民族融合;华夏族国力衰落,和亲暂时缓和矛盾;华夏族内乱,少数民族内迁中原,少数民族汉化、封建化,民族通婚交融、最终形成汉族,等待北方新的力量崛起。

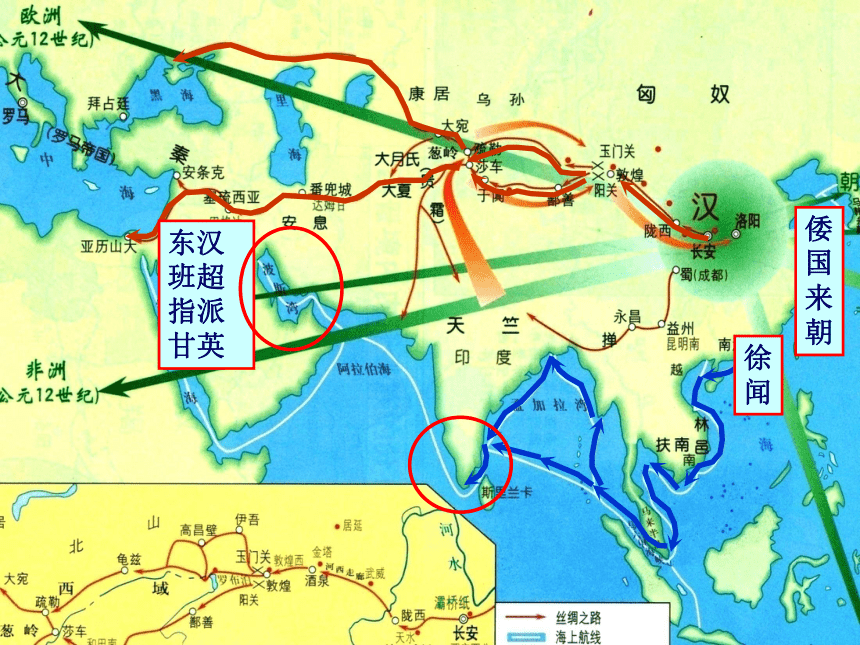

东汉班超指派甘英

倭国来朝

徐闻

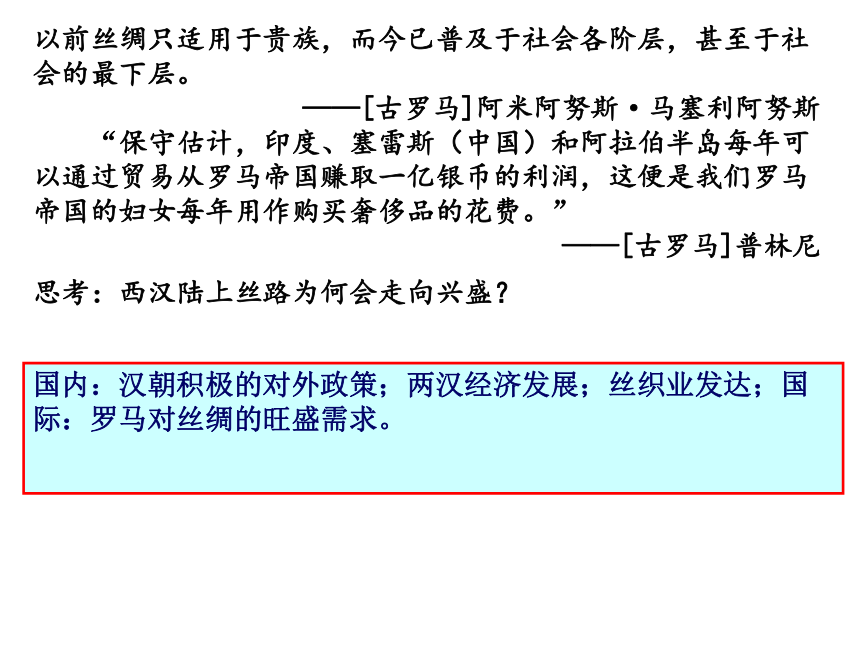

思考:西汉陆上丝路为何会走向兴盛?

以前丝绸只适用于贵族,而今已普及于社会各阶层,甚至于社会的最下层。

——[古罗马]阿米阿努斯·马塞利阿努斯

“保守估计,印度、塞雷斯(中国)和阿拉伯半岛每年可以通过贸易从罗马帝国赚取一亿银币的利润,这便是我们罗马帝国的妇女每年用作购买奢侈品的花费。”

——[古罗马]普林尼

国内:汉朝积极的对外政策;两汉经济发展;丝织业发达;国际:罗马对丝绸的旺盛需求。

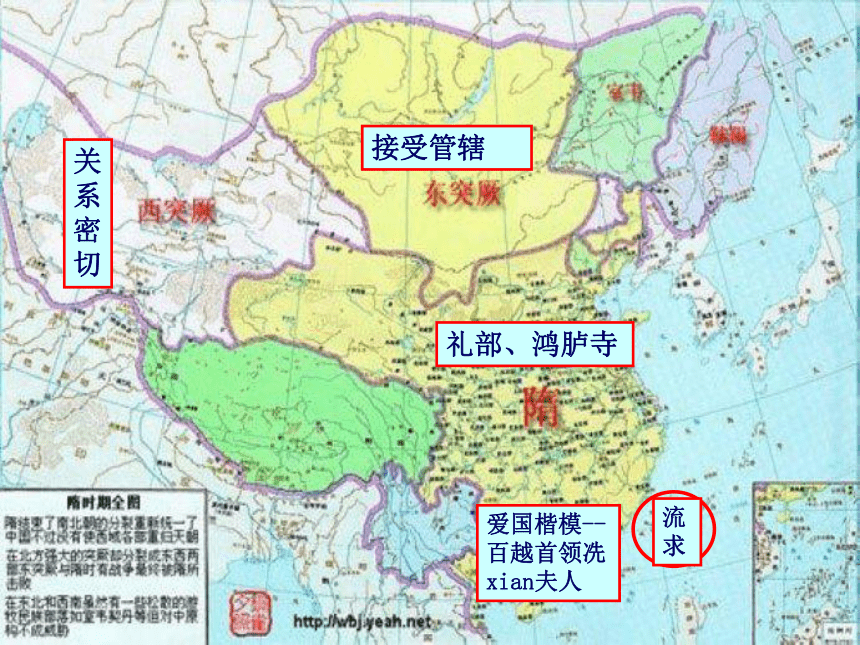

礼部、鸿胪寺

关系密切

爱国楷模--百越首领冼xian夫人

流求

接受管辖

战而后和羁縻府州

安南都护府

安东都护府

安北都护府

两位公主入藏

六大都护府位置图

单于都护府

安西都护府

北庭都护府

南诏王臣服

材料二“自古帝王虽平定中夏,不能服戎狄,朕才不逮古人,而成功过之,自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”----《资治通鉴》

材料一 “天处乎上,地处乎下,居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷。-----(宋)石介《中国论》

贱夷狄

贵中华

结合所学知识,概括指出材料一的主要观点?

概括指出材料二中唐太宗的主要民族政策,

并结合所学分析为什么西北边疆各族称唐太宗为天可汗?

开明民族政策

国力强大、文化先进

造纸术外传

日本遣唐使;大化改新

赤土国王子来华

文化圈的概念应该是:“某一地区的诸国家中,某一个先进的文化国,以其特有的文化吸引周边国家,这时既包含着先进的文化国主动向后进的周边国家传播文化,又包括落后的周边国对先进文化的向心力。”根据材料结合所学,分析日本为什么派遣唐使多次访华求学?产生了怎样的结果?

唐文化对周边国家产生了强大的辐射作用(东亚文化圈)。

短战长和澶渊之盟兄弟之国

战和交替

长期对峙或战或和

行省制度

行省

路、府、州、县

地方行政制度

(地方最高行政机构)

边疆地区纳入行省

澎湖巡检司

材料二 元朝作为文化落后的游牧民族征服先进的农耕民族后建立起来的政权为什么因俗而治,采取多制并行,以胡制汉的办法?实行这样的制度有什么积极作用?

材料一 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。 ———《辽史.百官志一》

(1)结合材料思考,辽实行什么样的政治制度?

“蕃汉分制”制度。南面官——负责以汉人为主的农耕民族事务(契丹人和汉人担任);北面官——负责契丹等游牧民族事物(契丹人担任)。

原因:统治者文化落后、不同民族的发展程度不同(各民族在经济、文化水平、生活方式、风俗习惯等方面的差异)、强化统治的需要。

积极影响:是对汉族地区先进农耕文明的肯定和保护;利于游牧民族学习先进的农耕文明,并向封建社会过渡;利于民族融合。

元朝:中外交流频繁

长城九边军镇

(卫所军户)

羁縻国策-羁縻卫所管理女真

羁縻国策-蒙古卫所

羁縻国策-土司(改土归流)

羁縻国策

法王国师

北京首都,天子守国门

南京市宁海分校刘向荣设计制作

大宝法王印模

明朝政府从元朝的独尊萨迦到“群封众建”,大封法王,因俗化导,分化治理,设置乌思藏都指挥使司继续加强对西藏的有效管辖。

平定噶尔丹

扶持黄教,册封达赖班禅,办事大臣管理藏区

满蒙和亲,不修长城

土官制度(改土归流)

抗击沙俄签署条约

理藩院

1683年,消灭郑氏割据势力,在台湾设府

西跨葱岭

西北达巴尔喀什湖

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北外兴安岭和库页岛

东临太平洋

东南到台湾及附属岛屿钓鱼岛、赤尾屿等

南到南海诸岛

清朝行政区划:

包括18个省,

5个将军辖区,

2个办事大臣辖区

我国辽阔的版图在清朝前期最终奠定

1793年,英国派马戛尔尼访华。乾隆把他当作一个藩属的贡使看待,要他行双膝下跪之礼。马戛尔尼最初不答应,最终他以单膝下跪的形式朝见了乾隆帝。乾隆帝很不高兴,接见以后,就要他离京回国。至于英国所提出的通商要求,乾隆帝拒绝了英国通商要求。

清朝基本解决了游牧民族对农耕文明冲击的问题,根据材料,结合所学分析这是清政府面对的什么文明的冲击?清政府采取了什么应对措施?会造成什么样的后果?针对这个问题,你有何感悟?

失去了从农耕文明到工业文明转变的历史性机遇。

对外开放政策与国家实力之间有互动关系;应该抓住历史机遇,实现民族崛起和腾飞。

朝贡体系,与条约体系、殖民体系并称,是世界主要国际关系模式之一。是自公元前3世纪开始,直到19世纪末期,存在于东亚、东南亚和中亚地区的,以中国中原帝国为主要核心的等级制网状政治秩序体系。1793年,英国马戛尔尼使团正式到访中国,条约体系和朝贡体系方发生了全面的碰撞 。

根据所学,分析在近代朝贡体系落下帷幕的原因?

列强战争的侵略和条约的签订,朝贡体系逐渐解体弱,中国沦为殖民体系的一员。 根本原因是农业文明不敌工业文明。

中华民族是世界上最古老的民族之一,中国是世界上四大文明古国中唯一历史绵延不断的国家,具有很强的生命力。从远古起,中原地区的各族先民,通过相互交往、迁徙和通婚等,逐渐融合,促进了华夏族和其他各民族的形成。以后经过多次融合,彼此取长补短,共同发展了政治、经济和文化,逐渐形成多民族凝聚在一起的中华民族。从公元前221年秦统一六国开始,到1840年鸦片战争为止,是中国统一多民族国家形成和发展的历史,也是中华民族形成和发展的过程。——摘编自人教版《历史必修一》等

课后作业

根据材料,结合所学分析为什么统一是中国历史发展的主流?为什么即使出现分裂也能够重新走向更高度的统一,统一多民族国家为什么会不断得到巩固和发展的?

——周恩来《关于我国民族政策的几个问题》

交

中国古代的民族关系与对外交往

往

交

交

流

融

典客、典属国

北击匈奴

南击夷越

设象郡桂林南海三郡

大鸿胪

和亲(昭君出塞)三次攻打匈奴

东汉窦宪攻打北匈奴

校尉

西域都护

校尉

在今天贵州省设牂牁郡zangke

朝鲜设四郡

移民军屯

移民军屯

十三氐道

北方的游牧部落向往南方流着奶和蜜的地方,一次次发动大规模进攻。结合图片和所学知识,分析面对北方、西北方少数游牧文明的冲击,农耕文明一般采取什么措施应对?结果怎样?

战争对抗、和亲通商、长城预警、驻军设官、移民军屯、朝贡贸易。

华夏族国力强大,战争取胜,长城暂时保护农耕生产,驻军设官和移民军屯能够管辖开发边疆地区,朝贡贸易,加强经济文化交流,促进民族融合;华夏族国力衰落,和亲暂时缓和矛盾;华夏族内乱,少数民族内迁中原,少数民族汉化、封建化,民族通婚交融、最终形成汉族,等待北方新的力量崛起。

东汉班超指派甘英

倭国来朝

徐闻

思考:西汉陆上丝路为何会走向兴盛?

以前丝绸只适用于贵族,而今已普及于社会各阶层,甚至于社会的最下层。

——[古罗马]阿米阿努斯·马塞利阿努斯

“保守估计,印度、塞雷斯(中国)和阿拉伯半岛每年可以通过贸易从罗马帝国赚取一亿银币的利润,这便是我们罗马帝国的妇女每年用作购买奢侈品的花费。”

——[古罗马]普林尼

国内:汉朝积极的对外政策;两汉经济发展;丝织业发达;国际:罗马对丝绸的旺盛需求。

礼部、鸿胪寺

关系密切

爱国楷模--百越首领冼xian夫人

流求

接受管辖

战而后和羁縻府州

安南都护府

安东都护府

安北都护府

两位公主入藏

六大都护府位置图

单于都护府

安西都护府

北庭都护府

南诏王臣服

材料二“自古帝王虽平定中夏,不能服戎狄,朕才不逮古人,而成功过之,自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”----《资治通鉴》

材料一 “天处乎上,地处乎下,居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷。-----(宋)石介《中国论》

贱夷狄

贵中华

结合所学知识,概括指出材料一的主要观点?

概括指出材料二中唐太宗的主要民族政策,

并结合所学分析为什么西北边疆各族称唐太宗为天可汗?

开明民族政策

国力强大、文化先进

造纸术外传

日本遣唐使;大化改新

赤土国王子来华

文化圈的概念应该是:“某一地区的诸国家中,某一个先进的文化国,以其特有的文化吸引周边国家,这时既包含着先进的文化国主动向后进的周边国家传播文化,又包括落后的周边国对先进文化的向心力。”根据材料结合所学,分析日本为什么派遣唐使多次访华求学?产生了怎样的结果?

唐文化对周边国家产生了强大的辐射作用(东亚文化圈)。

短战长和澶渊之盟兄弟之国

战和交替

长期对峙或战或和

行省制度

行省

路、府、州、县

地方行政制度

(地方最高行政机构)

边疆地区纳入行省

澎湖巡检司

材料二 元朝作为文化落后的游牧民族征服先进的农耕民族后建立起来的政权为什么因俗而治,采取多制并行,以胡制汉的办法?实行这样的制度有什么积极作用?

材料一 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。 ———《辽史.百官志一》

(1)结合材料思考,辽实行什么样的政治制度?

“蕃汉分制”制度。南面官——负责以汉人为主的农耕民族事务(契丹人和汉人担任);北面官——负责契丹等游牧民族事物(契丹人担任)。

原因:统治者文化落后、不同民族的发展程度不同(各民族在经济、文化水平、生活方式、风俗习惯等方面的差异)、强化统治的需要。

积极影响:是对汉族地区先进农耕文明的肯定和保护;利于游牧民族学习先进的农耕文明,并向封建社会过渡;利于民族融合。

元朝:中外交流频繁

长城九边军镇

(卫所军户)

羁縻国策-羁縻卫所管理女真

羁縻国策-蒙古卫所

羁縻国策-土司(改土归流)

羁縻国策

法王国师

北京首都,天子守国门

南京市宁海分校刘向荣设计制作

大宝法王印模

明朝政府从元朝的独尊萨迦到“群封众建”,大封法王,因俗化导,分化治理,设置乌思藏都指挥使司继续加强对西藏的有效管辖。

平定噶尔丹

扶持黄教,册封达赖班禅,办事大臣管理藏区

满蒙和亲,不修长城

土官制度(改土归流)

抗击沙俄签署条约

理藩院

1683年,消灭郑氏割据势力,在台湾设府

西跨葱岭

西北达巴尔喀什湖

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北外兴安岭和库页岛

东临太平洋

东南到台湾及附属岛屿钓鱼岛、赤尾屿等

南到南海诸岛

清朝行政区划:

包括18个省,

5个将军辖区,

2个办事大臣辖区

我国辽阔的版图在清朝前期最终奠定

1793年,英国派马戛尔尼访华。乾隆把他当作一个藩属的贡使看待,要他行双膝下跪之礼。马戛尔尼最初不答应,最终他以单膝下跪的形式朝见了乾隆帝。乾隆帝很不高兴,接见以后,就要他离京回国。至于英国所提出的通商要求,乾隆帝拒绝了英国通商要求。

清朝基本解决了游牧民族对农耕文明冲击的问题,根据材料,结合所学分析这是清政府面对的什么文明的冲击?清政府采取了什么应对措施?会造成什么样的后果?针对这个问题,你有何感悟?

失去了从农耕文明到工业文明转变的历史性机遇。

对外开放政策与国家实力之间有互动关系;应该抓住历史机遇,实现民族崛起和腾飞。

朝贡体系,与条约体系、殖民体系并称,是世界主要国际关系模式之一。是自公元前3世纪开始,直到19世纪末期,存在于东亚、东南亚和中亚地区的,以中国中原帝国为主要核心的等级制网状政治秩序体系。1793年,英国马戛尔尼使团正式到访中国,条约体系和朝贡体系方发生了全面的碰撞 。

根据所学,分析在近代朝贡体系落下帷幕的原因?

列强战争的侵略和条约的签订,朝贡体系逐渐解体弱,中国沦为殖民体系的一员。 根本原因是农业文明不敌工业文明。

中华民族是世界上最古老的民族之一,中国是世界上四大文明古国中唯一历史绵延不断的国家,具有很强的生命力。从远古起,中原地区的各族先民,通过相互交往、迁徙和通婚等,逐渐融合,促进了华夏族和其他各民族的形成。以后经过多次融合,彼此取长补短,共同发展了政治、经济和文化,逐渐形成多民族凝聚在一起的中华民族。从公元前221年秦统一六国开始,到1840年鸦片战争为止,是中国统一多民族国家形成和发展的历史,也是中华民族形成和发展的过程。——摘编自人教版《历史必修一》等

课后作业

根据材料,结合所学分析为什么统一是中国历史发展的主流?为什么即使出现分裂也能够重新走向更高度的统一,统一多民族国家为什么会不断得到巩固和发展的?

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理