中外历史纲要(上)第一单元第1课 中华文明的起源与早期国家 同步练习(带解析)

文档属性

| 名称 | 中外历史纲要(上)第一单元第1课 中华文明的起源与早期国家 同步练习(带解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 98.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-01 09:46:48 | ||

图片预览

文档简介

第1课 中华文明的起源与早期国家(原卷版)

一、选择题

1.“北京周口店北京人遗址……考古发现包括:10万多件石器,成批的骨器,100

多种野兽化石,还有大量灰烬……其中最厚的灰烬可达4米。灰烬中有很多石头、骨头和朴树子等。”材料反映了北京人( )

A.会制造和使用石器、骨器

B.会种植庄稼

C.已经饲养家畜

D.保留了猿的某些特征

2.“文化”一词源于拉丁语cultura和colere,本义为“耕作”“栽培”“养育”等,在印欧语系的kwel字根中,则有翻动土地、运转与耕作之意。据此判断,中国文化源头应始于( )

A.一万多年前新石器时代

B.文献与考古中考证出的夏朝

C.进入青铜时代后的商朝

D.封邦建国体制确立后的西周

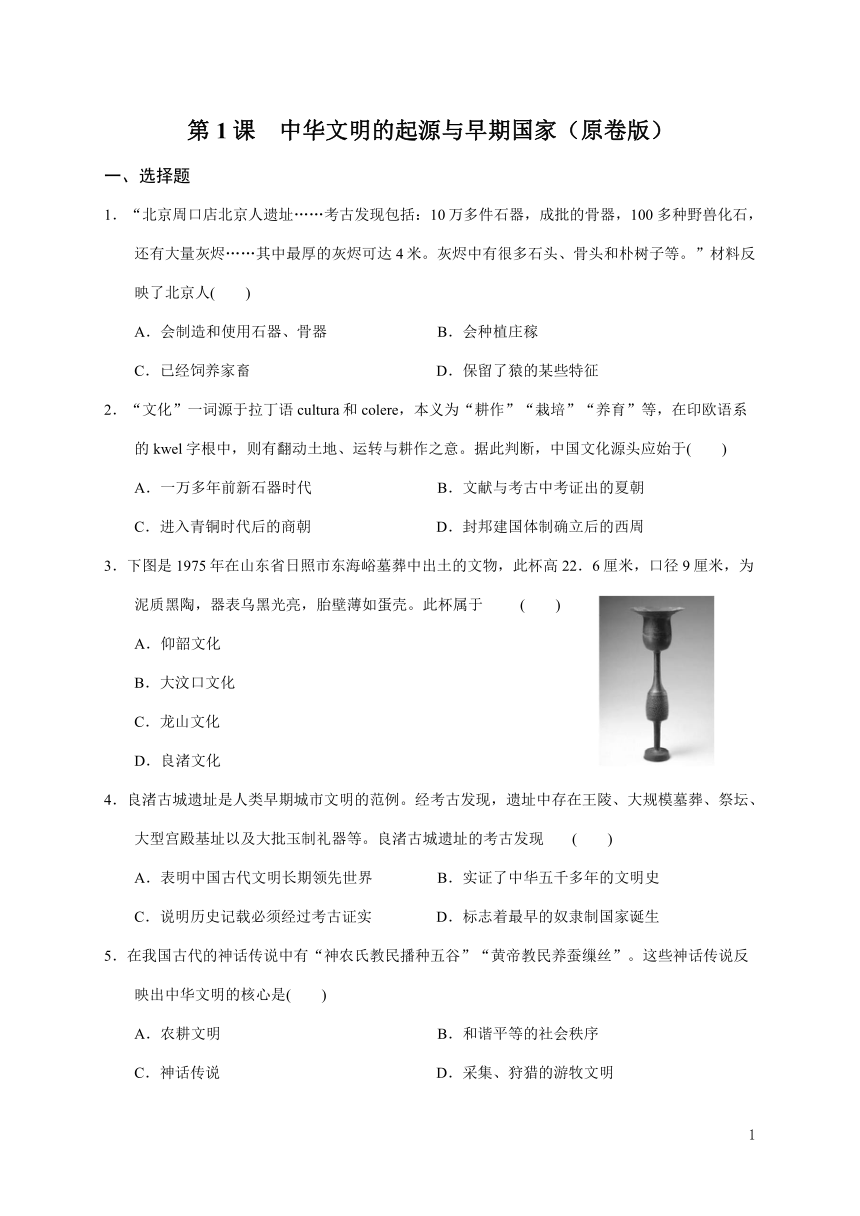

3.下图是1975年在山东省日照市东海峪墓葬中出土的文物,此杯高22.6厘米,口径9厘米,为泥质黑陶,器表乌黑光亮,胎壁薄如蛋壳。此杯属于

( )

A.仰韶文化

B.大汶口文化

C.龙山文化

D.良渚文化

4.良渚古城遗址是人类早期城市文明的范例。经考古发现,遗址中存在王陵、大规模墓葬、祭坛、大型宫殿基址以及大批玉制礼器等。良渚古城遗址的考古发现

( )

A.表明中国古代文明长期领先世界

B.实证了中华五千多年的文明史

C.说明历史记载必须经过考古证实

D.标志着最早的奴隶制国家诞生

5.在我国古代的神话传说中有“神农氏教民播种五谷”“黄帝教民养蚕缫丝”。这些神话传说反映出中华文明的核心是( )

A.农耕文明

B.和谐平等的社会秩序

C.神话传说

D.采集、狩猎的游牧文明

6.《礼记;礼运》记载,禹选择颇有威望的偃姓部落首领皋陶为继承人……可皋陶……已至耄耋之年,等不到实行禅让便先禹而死。禹又举荐没有多少影响的益为继承人。禹死后……各个部落并不拥护他,而拥戴启。这表明( )

A.禹仍严格坚持禅让制度

B.启通过禅让取得政权

C.禹为启掌权铺平了道路

D.禹反对启继承其王位

7.商王把一些国家大事或者王家大事刻在龟壳或者动物骨骼上,然后让“贞人”进行占卜,预测事情吉凶。这一现象说明我国古代早期政治制度的一大特点是( )

A.具有民主色彩

B.以血缘为纽带

C.权力高度集中

D.神权王权结合

8.《尚书》保存了西周初期的一些重要史料,其中有“人无于水监,当于民监”“欲至于万年,惟王子子孙孙永保民”的记载。这反映了( )

A.儒家思想已经形成

B.王权与神权相结合

C.民本思想历史悠久

D.“天人合一”学说

9.历史悠久的汉语言文字不仅是中华文化的载体,而且本身就是一种灿烂的文化。若寻找这一文化的源头,最早可以追溯到( )

A.夏朝

B.商朝

C.西周

D.东周

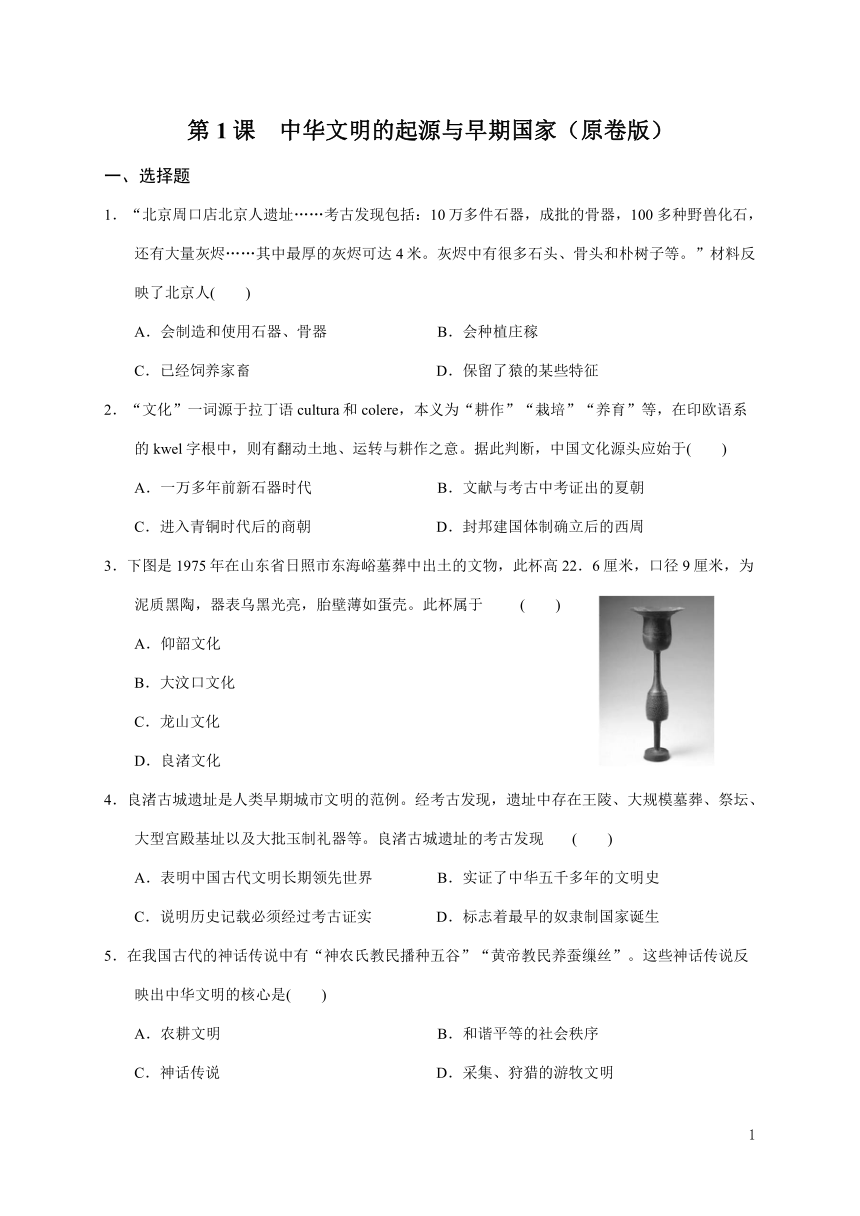

10.下图是牧野之战想象图。要想复原牧野之战的真正情形,专家可资借鉴的价值最高的材料是( )

A.周初青铜器利簋铭文

B.《史记;周本纪》

C.小说《封神演义》

D.电视剧《封神榜》

11.中国人用大量的称谓词,如“表”“堂”“外”“亲”“干”

“继”“曾”“元”等,以进一步区分亲疏远近关系。与这一文化现象密切相关的是( )

A.汉字起源与宗法制密切相关

B.西周分封制度影响深远

C.宗法观念成为传统文化核心

D.宗法观念的形成与发展

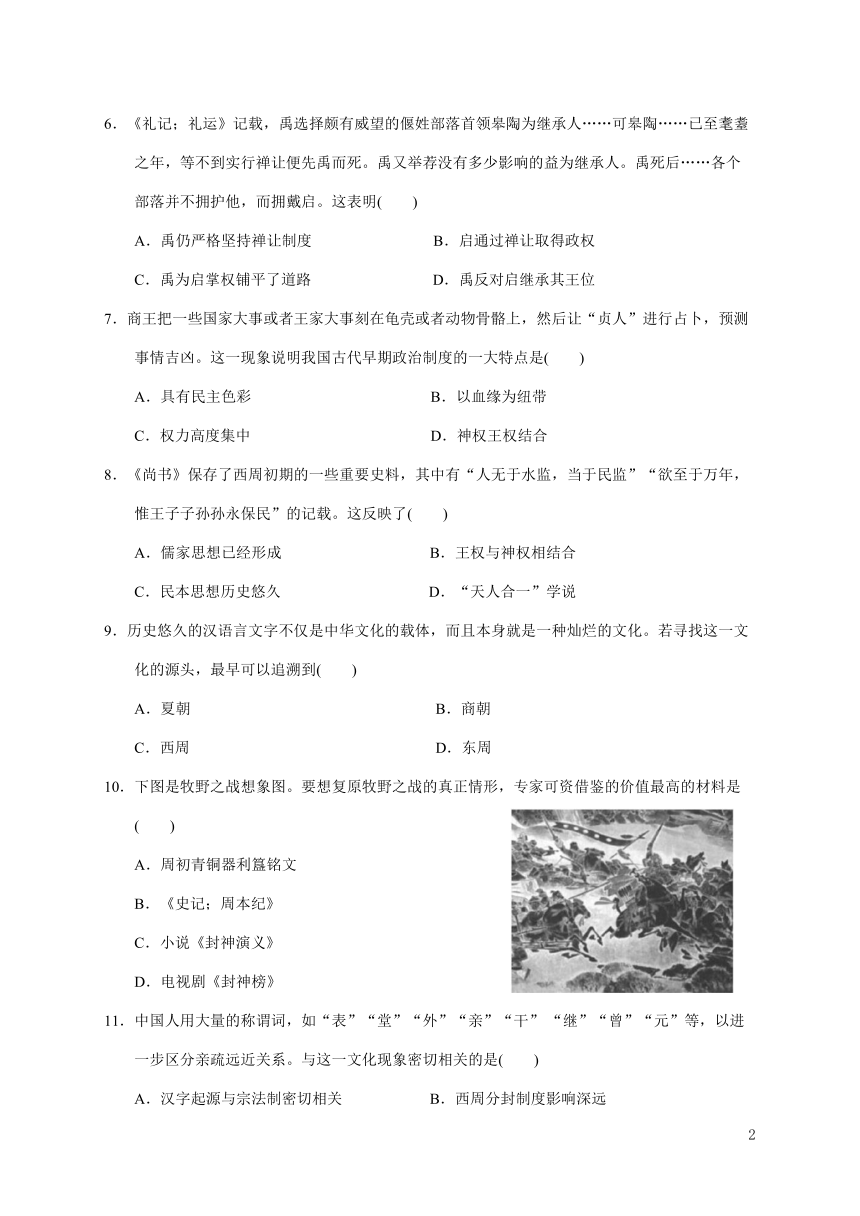

12.中国的青铜器之多之重要,在世界上是少有的。古书说:“国之大事,在祀与戎。”从下面几幅青铜器皿图片可以看出,当时青铜器主要属于( )

A.农具和酒器

B.礼器和兵器

C.礼器和用具

D.兵器和农具

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《春秋左传;昭公》记载:“周有乱政而作《九刑》。”关于“九刑”的具体规定,《春秋左传;文公》曾经提到“毁则为贼,掩贼为藏,窃贿为盗,盗器为奸。”,触犯这些规定的要受到惩处;《尚书;吕刑》记载西周时期的刑罚有墨、劓、刖、宫、大辟五种,称为“五刑”,其具体条文规定达3

000多条。“刑罚世轻世重”则表明刑罚的执行时轻时重,因人因时而异,贵族中的亲故勋戚可以减免,交纳一定数量的罚金,也可以赦免。

——摘编自晁福林主编《中国古代史(上册)》

材料二 关于西周的历史,罗香林认为:“他(周武王)把过去已被人灭掉的部落或诸侯之国重新建立起来。这在当时,曾得到大众的拥护,是其获得的第一步成功。第二步是完成了对亡殷的防范工作……第三步是以功臣开发边区,‘屏藩王室’而封建诸侯,这使亲亲贤贤的工作也随之成功了。”王玉哲认为:“周武王东征灭商后,曾经进行分封,在黄河流域各地区,广建侯卫……但这次分封并没有从根本上解决问题,因为东方还没有平定下来,有些诸侯仍不能赴国……且埋下了政治的隐患。”

——摘编自罗香林《中国民族史》、王玉哲《中国上古史纲》

(1)根据材料一,指出西周司法制度的特色,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料二,分析两位研究者对西周历史的认识。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料 任何一项制度,绝不是孤立存在的。各项制度间,必然是互相配合,形成一整套。某一制度之创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身;某一制度之消失,它必有流变,早在此项制度消失之前,已在渐渐地变质。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

根据材料并结合所学中国古代史的相关内容,自行拟定具体论题,并就所拟论题进行论述。(要求:明确写出具体论题,论述须有史实依据)

第1课 中华文明的起源与早期国家(解析版)

一、选择题

1.“北京周口店北京人遗址……考古发现包括:10万多件石器,成批的骨器,100

多种野兽化石,还有大量灰烬……其中最厚的灰烬可达4米。灰烬中有很多石头、骨头和朴树子等。”材料反映了北京人( )

A.会制造和使用石器、骨器

B.会种植庄稼

C.已经饲养家畜

D.保留了猿的某些特征

答案:A

解析:材料说明,北京人已经会制造和使用石器和骨器,但没有涉及北京人体质的特征,故A项正确,D项错误。北京人尚处于采集渔猎时期,不会种植庄稼和饲养家畜,故B、C两项错误。

2.“文化”一词源于拉丁语cultura和colere,本义为“耕作”“栽培”“养育”等,在印欧语系的kwel字根中,则有翻动土地、运转与耕作之意。据此判断,中国文化源头应始于( )

A.一万多年前新石器时代

B.文献与考古中考证出的夏朝

C.进入青铜时代后的商朝

D.封邦建国体制确立后的西周

答案:A

解析:从“文化”的含义看,“文化”与农业生产和畜牧业相关,一万多年前,中国原始农业和畜牧业诞生,故A项正确。

3.下图是1975年在山东省日照市东海峪墓葬中出土的文物,此杯高22.6厘米,口径9厘米,为泥质黑陶,器表乌黑光亮,胎壁薄如蛋壳。此杯属于

( )

A.仰韶文化

B.大汶口文化

C.龙山文化

D.良渚文化

答案:C

解析:黑陶(蛋壳陶)是龙山文化的代表器物,故C项正确。

4.良渚古城遗址是人类早期城市文明的范例。经考古发现,遗址中存在王陵、大规模墓葬、祭坛、大型宫殿基址以及大批玉制礼器等。良渚古城遗址的考古发现

( )

A.表明中国古代文明长期领先世界

B.实证了中华五千多年的文明史

C.说明历史记载必须经过考古证实

D.标志着最早的奴隶制国家诞生

答案:B

解析:题干只表述了在良渚遗址发掘出王陵、墓葬、祭坛等中国早期文明产物,不涉及与别国历史文化对比,无法得出中国古代文明长期领先世界的结论,故A项错误。根据题干可知,良渚古城遗址是人类早期城市文明的范例,结合所学可知,良渚遗址为新石器时代晚期文化遗址群,这些遗物、遗迹的发现使良渚遗址成为证实中华五千年文明史的、最具规模和水平的地区之一,故B项正确。考古并不是全知全能的,历史是一脉相传的,即便没有考古发现,通过史书等世代流传的记载也可以证明历史存在,故C项错误。根据所学,夏朝的建立标志着我国最早的奴隶制国家的诞生,与良渚遗址的发掘无关,故D项错误。

5.在我国古代的神话传说中有“神农氏教民播种五谷”“黄帝教民养蚕缫丝”。这些神话传说反映出中华文明的核心是( )

A.农耕文明

B.和谐平等的社会秩序

C.神话传说

D.采集、狩猎的游牧文明

答案:A

解析:相传炎帝教人农耕,是中华原始农业的创始人,因此号称“神农氏”。黄帝教民养蚕缫丝,所以这些神话传说反映出中华文明的核心是农耕文明,故选A项。

6.《礼记;礼运》记载,禹选择颇有威望的偃姓部落首领皋陶为继承人……可皋陶……已至耄耋之年,等不到实行禅让便先禹而死。禹又举荐没有多少影响的益为继承人。禹死后……各个部落并不拥护他,而拥戴启。这表明( )

A.禹仍严格坚持禅让制度

B.启通过禅让取得政权

C.禹为启掌权铺平了道路

D.禹反对启继承其王位

答案:C

解析:题目提供的材料表明,禹把政治权力传给自己的儿子启是早有预谋的。因此,C项是符合题目要求的正确答案。

7.商王把一些国家大事或者王家大事刻在龟壳或者动物骨骼上,然后让“贞人”进行占卜,预测事情吉凶。这一现象说明我国古代早期政治制度的一大特点是( )

A.具有民主色彩

B.以血缘为纽带

C.权力高度集中

D.神权王权结合

答案:D

解析:材料中商王的占卜意在说明自己决策的神圣性,用神权维护王权,故D项正确。

8.《尚书》保存了西周初期的一些重要史料,其中有“人无于水监,当于民监”“欲至于万年,惟王子子孙孙永保民”的记载。这反映了( )

A.儒家思想已经形成

B.王权与神权相结合

C.民本思想历史悠久

D.“天人合一”学说

答案:C

解析:材料的含义是人不应当用水当镜子观察自己,

而应该以民间的反应当作镜子观察自己的作为,统治者想长久统治必须“永保民”,可知西周初期就有了注重百姓言论和保民的民本思想,故C项正确。

9.历史悠久的汉语言文字不仅是中华文化的载体,而且本身就是一种灿烂的文化。若寻找这一文化的源头,最早可以追溯到( )

A.夏朝

B.商朝

C.西周

D.东周

答案:B

解析:我国文字起源很早,商朝时,人们把文字刻写在龟甲、兽骨上,这种文字被称为甲骨文。甲骨文已经具备了汉字的基本雏形,是一种比较成熟和完备的文字。因此,目前能够追溯到的最早的成熟汉字应为商朝的甲骨文。故B项正确。

10.下图是牧野之战想象图。要想复原牧野之战的真正情形,专家可资借鉴的价值最高的材料是( )

A.周初青铜器利簋铭文

B.《史记;周本纪》

C.小说《封神演义》

D.电视剧《封神榜》

答案:A

解析:考古文化遗址为实证的第一手材料,价值最高,周初青铜器利簋铭文记载了周武王灭商这一重大历史事件,故选A项。

11.中国人用大量的称谓词,如“表”“堂”“外”“亲”“干”

“继”“曾”“元”等,以进一步区分亲疏远近关系。与这一文化现象密切相关的是( )

A.汉字起源与宗法制密切相关

B.西周分封制度影响深远

C.宗法观念成为传统文化核心

D.宗法观念的形成与发展

答案:D

解析:汉字起源于新石器时代的图画文字,而那个时候没有宗法制,故排除A项;材料没有涉及分封制对后世的深远影响,故排除B项;宗法观念是传统文化的重要组成部分,故排除C项;材料反映了对血缘关系的详细界定,进而体现宗法观念的形成与发展,故选D项。

12.中国的青铜器之多之重要,在世界上是少有的。古书说:“国之大事,在祀与戎。”从下面几幅青铜器皿图片可以看出,当时青铜器主要属于( )

A.农具和酒器

B.礼器和兵器

C.礼器和用具

D.兵器和农具

答案:B

解析:中国古代青铜器的种类众多,图片所示的四件青铜器中,四羊方尊、人面纹方鼎、乐府钟都是礼器,三角援戈是兵器,故选B项。

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《春秋左传;昭公》记载:“周有乱政而作《九刑》。”关于“九刑”的具体规定,《春秋左传;文公》曾经提到“毁则为贼,掩贼为藏,窃贿为盗,盗器为奸。”,触犯这些规定的要受到惩处;《尚书;吕刑》记载西周时期的刑罚有墨、劓、刖、宫、大辟五种,称为“五刑”,其具体条文规定达3

000多条。“刑罚世轻世重”则表明刑罚的执行时轻时重,因人因时而异,贵族中的亲故勋戚可以减免,交纳一定数量的罚金,也可以赦免。

——摘编自晁福林主编《中国古代史(上册)》

材料二 关于西周的历史,罗香林认为:“他(周武王)把过去已被人灭掉的部落或诸侯之国重新建立起来。这在当时,曾得到大众的拥护,是其获得的第一步成功。第二步是完成了对亡殷的防范工作……第三步是以功臣开发边区,‘屏藩王室’而封建诸侯,这使亲亲贤贤的工作也随之成功了。”王玉哲认为:“周武王东征灭商后,曾经进行分封,在黄河流域各地区,广建侯卫……但这次分封并没有从根本上解决问题,因为东方还没有平定下来,有些诸侯仍不能赴国……且埋下了政治的隐患。”

——摘编自罗香林《中国民族史》、王玉哲《中国上古史纲》

(1)根据材料一,指出西周司法制度的特色,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料二,分析两位研究者对西周历史的认识。

参考答案:(1)特色:法律条文具体,刑罚体系完备;司法因人因时而异,立足于保护贵族利益,维护等级秩序。成因:西周建立了完备的政治制度和等级森严的礼乐秩序,注重维护贵族的利益和统治。

(2)二人都认为分封制是西周基本的政治制度,但二人对周武王分封效果的认识不同。罗香林认为周武王分封取得了成功,巩固了西周的统治;王玉哲认为分封没有从根本上解决问题,并且留下了政治隐患。

解析:第(1)问,第一小问,根据材料信息“具体条文规定”“因人因时而异”“贵族……可以减免”等概括即可;第二小问,根据材料并结合所学知识,从政治制度和等级秩序的建立方面进行分析。第(2)问,由材料可知,两位学者都肯定了分封制的重要地位,但罗香林强调分封在当时取得的成功,王玉哲则强调分封的长远影响。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料 任何一项制度,绝不是孤立存在的。各项制度间,必然是互相配合,形成一整套。某一制度之创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身;某一制度之消失,它必有流变,早在此项制度消失之前,已在渐渐地变质。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

根据材料并结合所学中国古代史的相关内容,自行拟定具体论题,并就所拟论题进行论述。(要求:明确写出具体论题,论述须有史实依据)

参考答案示例

论题:井田制和分封制相结合,构成西周制度的基础。

论述:井田制是西周奴隶主土地国有制度,土地及其土地上的人口均为周天子所有。通过分封制,周天子将土地及其土地上的人口授予各地诸侯,各地诸侯只有使用权,没有所有权;获得土地、人口的诸侯必须向周天子承担必要的政治、军事、经济义务。可见,井田制为经济基础,分封制为上层建筑,它们之间的结合构成周朝制度的基础。

解析:本题考查制度发展演变的规律。分析材料可知是强调制度的配套系统和制度的继承发展。制度的配套可从西周井田制和分封制的结合进行分析,从经济基础和上层建筑的关系方面进行论述。

5

一、选择题

1.“北京周口店北京人遗址……考古发现包括:10万多件石器,成批的骨器,100

多种野兽化石,还有大量灰烬……其中最厚的灰烬可达4米。灰烬中有很多石头、骨头和朴树子等。”材料反映了北京人( )

A.会制造和使用石器、骨器

B.会种植庄稼

C.已经饲养家畜

D.保留了猿的某些特征

2.“文化”一词源于拉丁语cultura和colere,本义为“耕作”“栽培”“养育”等,在印欧语系的kwel字根中,则有翻动土地、运转与耕作之意。据此判断,中国文化源头应始于( )

A.一万多年前新石器时代

B.文献与考古中考证出的夏朝

C.进入青铜时代后的商朝

D.封邦建国体制确立后的西周

3.下图是1975年在山东省日照市东海峪墓葬中出土的文物,此杯高22.6厘米,口径9厘米,为泥质黑陶,器表乌黑光亮,胎壁薄如蛋壳。此杯属于

( )

A.仰韶文化

B.大汶口文化

C.龙山文化

D.良渚文化

4.良渚古城遗址是人类早期城市文明的范例。经考古发现,遗址中存在王陵、大规模墓葬、祭坛、大型宫殿基址以及大批玉制礼器等。良渚古城遗址的考古发现

( )

A.表明中国古代文明长期领先世界

B.实证了中华五千多年的文明史

C.说明历史记载必须经过考古证实

D.标志着最早的奴隶制国家诞生

5.在我国古代的神话传说中有“神农氏教民播种五谷”“黄帝教民养蚕缫丝”。这些神话传说反映出中华文明的核心是( )

A.农耕文明

B.和谐平等的社会秩序

C.神话传说

D.采集、狩猎的游牧文明

6.《礼记;礼运》记载,禹选择颇有威望的偃姓部落首领皋陶为继承人……可皋陶……已至耄耋之年,等不到实行禅让便先禹而死。禹又举荐没有多少影响的益为继承人。禹死后……各个部落并不拥护他,而拥戴启。这表明( )

A.禹仍严格坚持禅让制度

B.启通过禅让取得政权

C.禹为启掌权铺平了道路

D.禹反对启继承其王位

7.商王把一些国家大事或者王家大事刻在龟壳或者动物骨骼上,然后让“贞人”进行占卜,预测事情吉凶。这一现象说明我国古代早期政治制度的一大特点是( )

A.具有民主色彩

B.以血缘为纽带

C.权力高度集中

D.神权王权结合

8.《尚书》保存了西周初期的一些重要史料,其中有“人无于水监,当于民监”“欲至于万年,惟王子子孙孙永保民”的记载。这反映了( )

A.儒家思想已经形成

B.王权与神权相结合

C.民本思想历史悠久

D.“天人合一”学说

9.历史悠久的汉语言文字不仅是中华文化的载体,而且本身就是一种灿烂的文化。若寻找这一文化的源头,最早可以追溯到( )

A.夏朝

B.商朝

C.西周

D.东周

10.下图是牧野之战想象图。要想复原牧野之战的真正情形,专家可资借鉴的价值最高的材料是( )

A.周初青铜器利簋铭文

B.《史记;周本纪》

C.小说《封神演义》

D.电视剧《封神榜》

11.中国人用大量的称谓词,如“表”“堂”“外”“亲”“干”

“继”“曾”“元”等,以进一步区分亲疏远近关系。与这一文化现象密切相关的是( )

A.汉字起源与宗法制密切相关

B.西周分封制度影响深远

C.宗法观念成为传统文化核心

D.宗法观念的形成与发展

12.中国的青铜器之多之重要,在世界上是少有的。古书说:“国之大事,在祀与戎。”从下面几幅青铜器皿图片可以看出,当时青铜器主要属于( )

A.农具和酒器

B.礼器和兵器

C.礼器和用具

D.兵器和农具

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《春秋左传;昭公》记载:“周有乱政而作《九刑》。”关于“九刑”的具体规定,《春秋左传;文公》曾经提到“毁则为贼,掩贼为藏,窃贿为盗,盗器为奸。”,触犯这些规定的要受到惩处;《尚书;吕刑》记载西周时期的刑罚有墨、劓、刖、宫、大辟五种,称为“五刑”,其具体条文规定达3

000多条。“刑罚世轻世重”则表明刑罚的执行时轻时重,因人因时而异,贵族中的亲故勋戚可以减免,交纳一定数量的罚金,也可以赦免。

——摘编自晁福林主编《中国古代史(上册)》

材料二 关于西周的历史,罗香林认为:“他(周武王)把过去已被人灭掉的部落或诸侯之国重新建立起来。这在当时,曾得到大众的拥护,是其获得的第一步成功。第二步是完成了对亡殷的防范工作……第三步是以功臣开发边区,‘屏藩王室’而封建诸侯,这使亲亲贤贤的工作也随之成功了。”王玉哲认为:“周武王东征灭商后,曾经进行分封,在黄河流域各地区,广建侯卫……但这次分封并没有从根本上解决问题,因为东方还没有平定下来,有些诸侯仍不能赴国……且埋下了政治的隐患。”

——摘编自罗香林《中国民族史》、王玉哲《中国上古史纲》

(1)根据材料一,指出西周司法制度的特色,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料二,分析两位研究者对西周历史的认识。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料 任何一项制度,绝不是孤立存在的。各项制度间,必然是互相配合,形成一整套。某一制度之创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身;某一制度之消失,它必有流变,早在此项制度消失之前,已在渐渐地变质。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

根据材料并结合所学中国古代史的相关内容,自行拟定具体论题,并就所拟论题进行论述。(要求:明确写出具体论题,论述须有史实依据)

第1课 中华文明的起源与早期国家(解析版)

一、选择题

1.“北京周口店北京人遗址……考古发现包括:10万多件石器,成批的骨器,100

多种野兽化石,还有大量灰烬……其中最厚的灰烬可达4米。灰烬中有很多石头、骨头和朴树子等。”材料反映了北京人( )

A.会制造和使用石器、骨器

B.会种植庄稼

C.已经饲养家畜

D.保留了猿的某些特征

答案:A

解析:材料说明,北京人已经会制造和使用石器和骨器,但没有涉及北京人体质的特征,故A项正确,D项错误。北京人尚处于采集渔猎时期,不会种植庄稼和饲养家畜,故B、C两项错误。

2.“文化”一词源于拉丁语cultura和colere,本义为“耕作”“栽培”“养育”等,在印欧语系的kwel字根中,则有翻动土地、运转与耕作之意。据此判断,中国文化源头应始于( )

A.一万多年前新石器时代

B.文献与考古中考证出的夏朝

C.进入青铜时代后的商朝

D.封邦建国体制确立后的西周

答案:A

解析:从“文化”的含义看,“文化”与农业生产和畜牧业相关,一万多年前,中国原始农业和畜牧业诞生,故A项正确。

3.下图是1975年在山东省日照市东海峪墓葬中出土的文物,此杯高22.6厘米,口径9厘米,为泥质黑陶,器表乌黑光亮,胎壁薄如蛋壳。此杯属于

( )

A.仰韶文化

B.大汶口文化

C.龙山文化

D.良渚文化

答案:C

解析:黑陶(蛋壳陶)是龙山文化的代表器物,故C项正确。

4.良渚古城遗址是人类早期城市文明的范例。经考古发现,遗址中存在王陵、大规模墓葬、祭坛、大型宫殿基址以及大批玉制礼器等。良渚古城遗址的考古发现

( )

A.表明中国古代文明长期领先世界

B.实证了中华五千多年的文明史

C.说明历史记载必须经过考古证实

D.标志着最早的奴隶制国家诞生

答案:B

解析:题干只表述了在良渚遗址发掘出王陵、墓葬、祭坛等中国早期文明产物,不涉及与别国历史文化对比,无法得出中国古代文明长期领先世界的结论,故A项错误。根据题干可知,良渚古城遗址是人类早期城市文明的范例,结合所学可知,良渚遗址为新石器时代晚期文化遗址群,这些遗物、遗迹的发现使良渚遗址成为证实中华五千年文明史的、最具规模和水平的地区之一,故B项正确。考古并不是全知全能的,历史是一脉相传的,即便没有考古发现,通过史书等世代流传的记载也可以证明历史存在,故C项错误。根据所学,夏朝的建立标志着我国最早的奴隶制国家的诞生,与良渚遗址的发掘无关,故D项错误。

5.在我国古代的神话传说中有“神农氏教民播种五谷”“黄帝教民养蚕缫丝”。这些神话传说反映出中华文明的核心是( )

A.农耕文明

B.和谐平等的社会秩序

C.神话传说

D.采集、狩猎的游牧文明

答案:A

解析:相传炎帝教人农耕,是中华原始农业的创始人,因此号称“神农氏”。黄帝教民养蚕缫丝,所以这些神话传说反映出中华文明的核心是农耕文明,故选A项。

6.《礼记;礼运》记载,禹选择颇有威望的偃姓部落首领皋陶为继承人……可皋陶……已至耄耋之年,等不到实行禅让便先禹而死。禹又举荐没有多少影响的益为继承人。禹死后……各个部落并不拥护他,而拥戴启。这表明( )

A.禹仍严格坚持禅让制度

B.启通过禅让取得政权

C.禹为启掌权铺平了道路

D.禹反对启继承其王位

答案:C

解析:题目提供的材料表明,禹把政治权力传给自己的儿子启是早有预谋的。因此,C项是符合题目要求的正确答案。

7.商王把一些国家大事或者王家大事刻在龟壳或者动物骨骼上,然后让“贞人”进行占卜,预测事情吉凶。这一现象说明我国古代早期政治制度的一大特点是( )

A.具有民主色彩

B.以血缘为纽带

C.权力高度集中

D.神权王权结合

答案:D

解析:材料中商王的占卜意在说明自己决策的神圣性,用神权维护王权,故D项正确。

8.《尚书》保存了西周初期的一些重要史料,其中有“人无于水监,当于民监”“欲至于万年,惟王子子孙孙永保民”的记载。这反映了( )

A.儒家思想已经形成

B.王权与神权相结合

C.民本思想历史悠久

D.“天人合一”学说

答案:C

解析:材料的含义是人不应当用水当镜子观察自己,

而应该以民间的反应当作镜子观察自己的作为,统治者想长久统治必须“永保民”,可知西周初期就有了注重百姓言论和保民的民本思想,故C项正确。

9.历史悠久的汉语言文字不仅是中华文化的载体,而且本身就是一种灿烂的文化。若寻找这一文化的源头,最早可以追溯到( )

A.夏朝

B.商朝

C.西周

D.东周

答案:B

解析:我国文字起源很早,商朝时,人们把文字刻写在龟甲、兽骨上,这种文字被称为甲骨文。甲骨文已经具备了汉字的基本雏形,是一种比较成熟和完备的文字。因此,目前能够追溯到的最早的成熟汉字应为商朝的甲骨文。故B项正确。

10.下图是牧野之战想象图。要想复原牧野之战的真正情形,专家可资借鉴的价值最高的材料是( )

A.周初青铜器利簋铭文

B.《史记;周本纪》

C.小说《封神演义》

D.电视剧《封神榜》

答案:A

解析:考古文化遗址为实证的第一手材料,价值最高,周初青铜器利簋铭文记载了周武王灭商这一重大历史事件,故选A项。

11.中国人用大量的称谓词,如“表”“堂”“外”“亲”“干”

“继”“曾”“元”等,以进一步区分亲疏远近关系。与这一文化现象密切相关的是( )

A.汉字起源与宗法制密切相关

B.西周分封制度影响深远

C.宗法观念成为传统文化核心

D.宗法观念的形成与发展

答案:D

解析:汉字起源于新石器时代的图画文字,而那个时候没有宗法制,故排除A项;材料没有涉及分封制对后世的深远影响,故排除B项;宗法观念是传统文化的重要组成部分,故排除C项;材料反映了对血缘关系的详细界定,进而体现宗法观念的形成与发展,故选D项。

12.中国的青铜器之多之重要,在世界上是少有的。古书说:“国之大事,在祀与戎。”从下面几幅青铜器皿图片可以看出,当时青铜器主要属于( )

A.农具和酒器

B.礼器和兵器

C.礼器和用具

D.兵器和农具

答案:B

解析:中国古代青铜器的种类众多,图片所示的四件青铜器中,四羊方尊、人面纹方鼎、乐府钟都是礼器,三角援戈是兵器,故选B项。

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《春秋左传;昭公》记载:“周有乱政而作《九刑》。”关于“九刑”的具体规定,《春秋左传;文公》曾经提到“毁则为贼,掩贼为藏,窃贿为盗,盗器为奸。”,触犯这些规定的要受到惩处;《尚书;吕刑》记载西周时期的刑罚有墨、劓、刖、宫、大辟五种,称为“五刑”,其具体条文规定达3

000多条。“刑罚世轻世重”则表明刑罚的执行时轻时重,因人因时而异,贵族中的亲故勋戚可以减免,交纳一定数量的罚金,也可以赦免。

——摘编自晁福林主编《中国古代史(上册)》

材料二 关于西周的历史,罗香林认为:“他(周武王)把过去已被人灭掉的部落或诸侯之国重新建立起来。这在当时,曾得到大众的拥护,是其获得的第一步成功。第二步是完成了对亡殷的防范工作……第三步是以功臣开发边区,‘屏藩王室’而封建诸侯,这使亲亲贤贤的工作也随之成功了。”王玉哲认为:“周武王东征灭商后,曾经进行分封,在黄河流域各地区,广建侯卫……但这次分封并没有从根本上解决问题,因为东方还没有平定下来,有些诸侯仍不能赴国……且埋下了政治的隐患。”

——摘编自罗香林《中国民族史》、王玉哲《中国上古史纲》

(1)根据材料一,指出西周司法制度的特色,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料二,分析两位研究者对西周历史的认识。

参考答案:(1)特色:法律条文具体,刑罚体系完备;司法因人因时而异,立足于保护贵族利益,维护等级秩序。成因:西周建立了完备的政治制度和等级森严的礼乐秩序,注重维护贵族的利益和统治。

(2)二人都认为分封制是西周基本的政治制度,但二人对周武王分封效果的认识不同。罗香林认为周武王分封取得了成功,巩固了西周的统治;王玉哲认为分封没有从根本上解决问题,并且留下了政治隐患。

解析:第(1)问,第一小问,根据材料信息“具体条文规定”“因人因时而异”“贵族……可以减免”等概括即可;第二小问,根据材料并结合所学知识,从政治制度和等级秩序的建立方面进行分析。第(2)问,由材料可知,两位学者都肯定了分封制的重要地位,但罗香林强调分封在当时取得的成功,王玉哲则强调分封的长远影响。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料 任何一项制度,绝不是孤立存在的。各项制度间,必然是互相配合,形成一整套。某一制度之创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身;某一制度之消失,它必有流变,早在此项制度消失之前,已在渐渐地变质。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

根据材料并结合所学中国古代史的相关内容,自行拟定具体论题,并就所拟论题进行论述。(要求:明确写出具体论题,论述须有史实依据)

参考答案示例

论题:井田制和分封制相结合,构成西周制度的基础。

论述:井田制是西周奴隶主土地国有制度,土地及其土地上的人口均为周天子所有。通过分封制,周天子将土地及其土地上的人口授予各地诸侯,各地诸侯只有使用权,没有所有权;获得土地、人口的诸侯必须向周天子承担必要的政治、军事、经济义务。可见,井田制为经济基础,分封制为上层建筑,它们之间的结合构成周朝制度的基础。

解析:本题考查制度发展演变的规律。分析材料可知是强调制度的配套系统和制度的继承发展。制度的配套可从西周井田制和分封制的结合进行分析,从经济基础和上层建筑的关系方面进行论述。

5

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进