第17课《设计制作建筑模型》教学设计

文档属性

| 名称 | 第17课《设计制作建筑模型》教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 616.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教鄂教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2020-07-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第17课《设计制作建筑模型》教学设计

指导思想与理论依据

指导思想:以兴趣促活动,以活动促获得。

《设计制作建筑模型》在新版《义务阶段小学科学课程标准》中属于“技术与工程领域”。《课标》中提到:技术与工程领域的学习可以使学生有机会综合所学的各方面知识,体验科学技术对个人生活和社会发展的影响。技术与工程实践活动可以使学生体会到“做”的成功和乐趣,并养成通过“动手做”解决问题的习惯。三年级的学生对于动手制作有着强烈的兴趣,所以本课设计了活动:利用胡萝卜和牙签制作高塔。每个环节中包含了小活动:欣赏历史上的各种建筑并分析其特点;小组合作画出设计图并制作;交流活动,分享经验;拓展提升。教学环节层层递进,使学生在每个环节都接受新鲜的刺激,从而持续产生上课兴趣,达成目标。

理论依据:皮亚杰的认知理论:“儿童的认识是通过活动并在主客体相互作用中产生的。”一方面“思维是从动作开始的,切断了动作和思维之间的联系思维就不能得到发展”,另一方面“要形成正确清晰的概念,在动作中又离不开思维。”所以,我这节课是以兴趣促活动,以活动促获得。

在教学中,我从学生对已有的著名建筑的认知开始,分析这些建筑历史悠久的原因,内化为自己的语言,表达出要使一个建筑更稳定需要满足哪些条件。再指导学生利用胡萝卜和牙签制作一个高塔。学生在这个过程中通过完成任务不断体会如何可以让自己的高塔高而稳定。在交流活动中,学生带着作品展示,很自然的将自己得感受与他人分享。本节课中重点体验的设计制作的过程,学生在活动的过程中体验成功的乐趣,并能够应用到自己的生活中,培养了学生的创新精神。

教学背景分析

教学内容:

《设计中作建筑模型》在《课标》中属于技术与工程领域。

概念:18.工程的关键是设计,工程是运用科学和技术进行设计、解决实际问题和制造产品的活动。

学习内容:18.2工程的关键是设计;18.3工程设计需要考虑可利用的条件和制约因素,并不断改进和完善。

学习目标:针对一个具体的任务,按照设计的基本步骤来设计一个产品或完成指定的任务;在制作过程中及完成后进行相应的测试和调整。

本课所属教材为人教鄂教版小学《科学》三年级上册,所在单元为第五单元《小小建筑师》。在这个单元中,学生认识了建筑材料和建筑结构,本课是让学生利用所学知识,设计并制作一个建筑模型。

《设计制作建筑模型》是这个单元的最后一课,前面是《建筑中的材料》、《建筑中的结构》。本课的主要内容是使学生针对“建一个又高又稳的高塔”这一任务,让学生亲自参与设计制作过程。

学生情况:

小学阶段的儿童思维能力处在形象思维向抽象思维过渡的阶段,三年级学生的抽象思维虽然仍要借助于直观形象的支撑,但已经有了长足的发展,分析、推理能力有了明显的提高,新课标中提出从一年级开始学习科学课,所以孩子们经过前面两年科学课的学习,已经积累了一些基本的探究学习的方法,有了初步的过程与方法意识和能力。因此,相信他们在探究学习中应该会更主动一些,应该有更深入的思维参与。对于本课学习的内容,学生通过以往的学习,知道三角形具有稳定性的特点,了解物体保持稳定性的一般方法。但是对于“比较”的科学学习方法需要在课堂上进一步明确,保持稳定性的科学道理需要进一步落实,科学学习的行为习惯需要进一步养成。因此在实际教学中努力做到有选择地进行科学知识学习、掌握科学方法、形成先动脑后动手、合作学习的正确科学学习行为习惯、培养科学技术服务于人类社会、良好的科学精神品质。

教学方式:

学生在设计制作高塔的活动中,观察建筑的结构特点,充分利用所学知识使自己小组的高塔又高又稳。

教学手段:

1.展示各种历史悠久的建筑物,分析其建筑特点,激发学生学习兴趣;明确课堂任务:制作一个又高又稳的高塔。

2.让学生画出自己想要制作的高塔设计图,调动已有认知,产生认知冲突,并按照设计的基本步骤来设计完成。

3.教师准备制作高塔的微课,使学生明确应该如何操作并注意操作安全。

4.利用实物展台展示学生的作品,激发学生的表达意愿,更有成就感。

5.通过小组自评、班级互评,不断改进完善自己的作品。

6.利用童趣的语言,如“谁是小小建筑师,我是小小建筑师”“小建筑队”,组织学生,使学生乐于接受课堂要求。

技术准备:电脑、投影、展台。

(一)教师准备:

1. 为每小组准备(6人一组):胡萝卜1根、牙签100根、小刀1把;记录单每组1张;,米尺1把。

3. PPT;示范制作的微课。

(二)学生准备:铅笔、学生活动手册。

教学目标(内容框架)

科学知识目标:

认识铁塔的结构特点是上小下大、上轻下重、风阻小,而且类似这样的物体稳定性好。

科学探究目标:

学生能够根据已有材料设计一个建筑模型,并画出设计图。

学生能够根据设计图进行制作,并在制作过程中及完成后进行相应的测试和调整。

科学态度目标:

学生能够对自己或他人设计的想法提出改进建议并愿意与他人交流、分享自己的想法。

科学、技术、社会与环境目标:

知道一些发明家的事迹,了解巧匠鲁班和其他发明家的发明故事。

教学重、难点:?学生能够根据设计图进行制作,并在制作过程中及完成后进行相应的测试和调整。

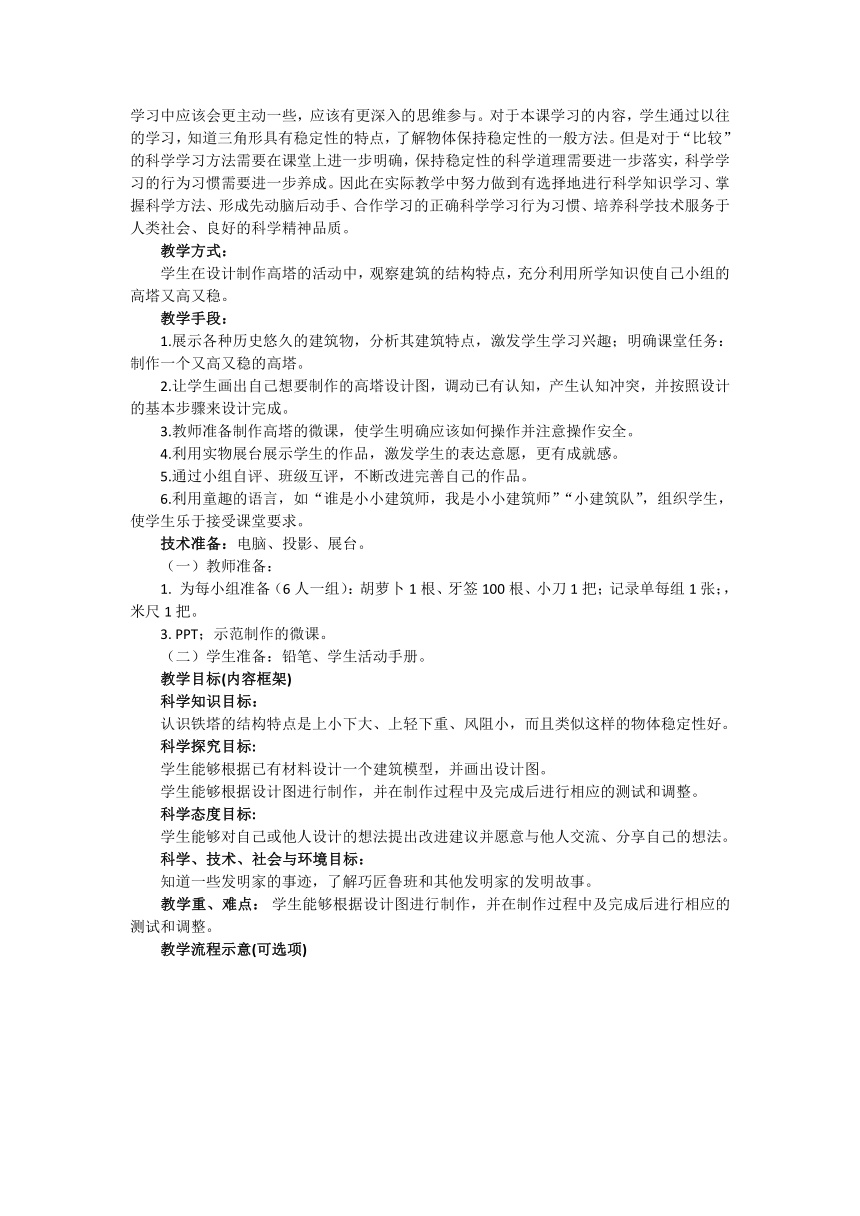

教学流程示意(可选项)

教学阶段 教师活动 学生活动 设置意图 技术应用 时间安排

创设情境 明确任务:

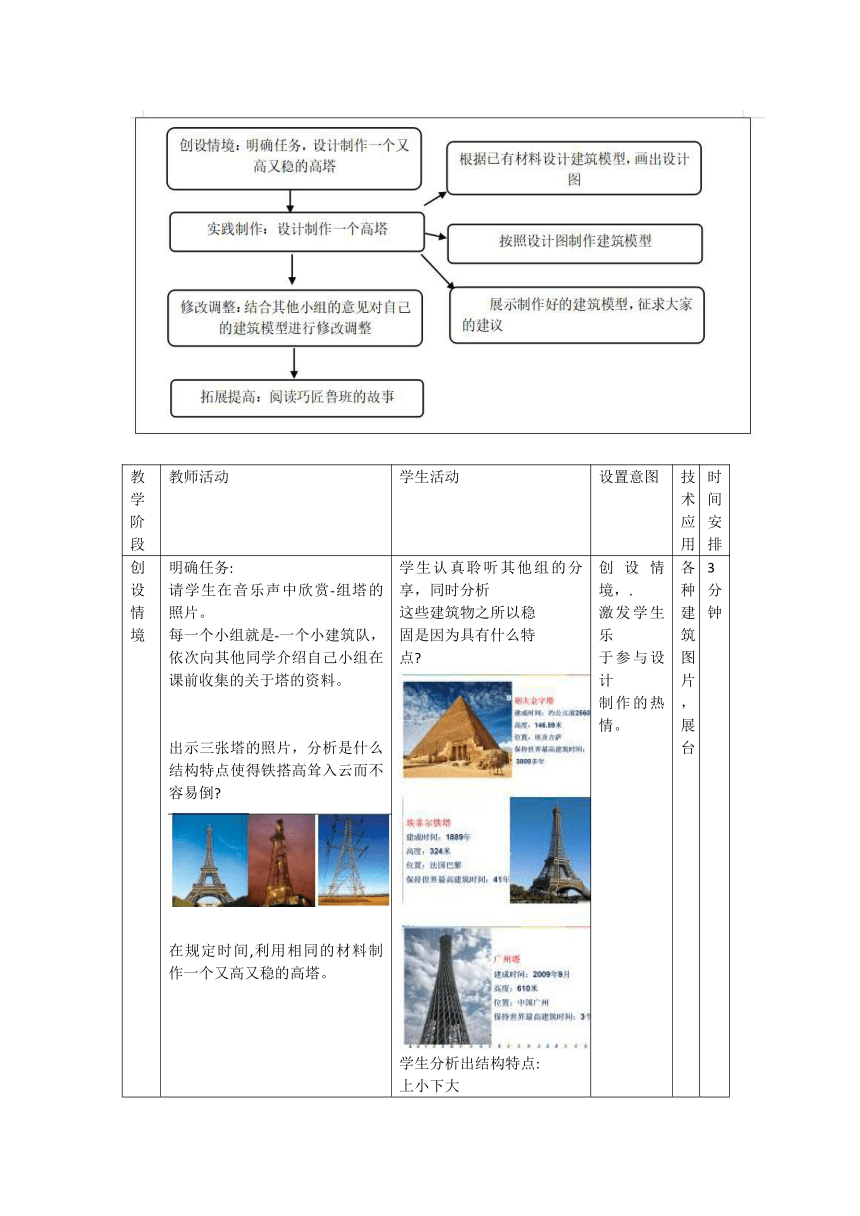

请学生在音乐声中欣赏-组塔的照片。

每一个小组就是-一个小建筑队,依次向其他同学介绍自己小组在课前收集的关于塔的资料。

出示三张塔的照片,分析是什么结构特点使得铁搭高耸入云而不容易倒?

在规定时间,利用相同的材料制作一个又高又稳的高塔。 学生认真聆听其他组的分享,同时分析

这些建筑物之所以稳

固是因为具有什么特

点?

学生分析出结构特点:

上小下大

上轻下重

三角形的框架结构 创设情境,.

激发学生乐

于参与设计

制作的热情。 各种

建筑

图片,

展台 3

分

钟

实践 制作 根据已有材料设计建筑模型,画

出设计图

在规定时间,利用相同的材料制作一个又高又稳的高塔(PPT) :

1.提供的材料有胡萝卜- -根、牙签

100根;

2.在规定材料范围内搭建最大高

度;

3.结构稳定性。

按照设计图制作建筑模型

PPT出示注意事项:

1.按照设计图进行制作,不要想到什么就做什么

2.制作过程中如果发现原来的设计有不合理的地方,可以在原先的设计图上加以修改和备注

3.规范使用工具,避免伤到自己和其他同学

针对预设一 :

有的小组在一开始的时候为了节省材料使塔更高会选择从下到上都是一样的结构,但是不能建得很高。

请学生再次分析生活的铁塔有着

什么样的特征:都是上小下大、上轻下重的。.

指导学生结合所分析的特征对原

有的结构进行调整修改。

针对预设二:

学生在数学当中学过不同的形状,所以学生在制作的时候不同的组会选择用到不同的形状。

请学生再次分析生活的铁塔有着

什么样的特征:框架结构中用到了许多的三角形。

指导学生结合所分析的特征对原

有的结构进行调整修改。

针对预设三:

学生在生活中的铁塔中可以分析

出其具有的特征:都是上小下大、上轻下重的框架结构,并且其中用到了许多三角形。

指导学生结合所分析的特征对原

有的结构进行调整修改。

三展示制作好的建筑模型,征求大家的建议

教师将各个小组的建筑模型在讲

台上进行展示。

每个小组依次介绍自己小组的建

筑模型。

请学生观察其他小组的建筑模型,找出他们的优点和不足。

在学生进行自评和互评时,指导学生说清制作建筑模型的过程中运用了哪些特征?

教师PPT小结: .

铁塔的结构特点是上小下大、上轻下重、风阻小,而且类似这样的物体稳定性好

学生根据要求和自己的经验,在记录单上写出(画出)自己的建筑模型。

预设一:有小组运用了上小下大、上轻下重的特点进行制作

预设二:有小组运用了三角形具有稳定性的特点进行制作

预设三:有的小组运用了两者相结合的特点进行制作

学生在制作的过程中不断修改自己的建筑模型,使自己小组的建筑模型高而稳。

三学生观察其他小组的建筑模型

学生交流其他组的优缺点。预设:铁塔的结构特点是上小下大、上轻下重、风阻小,而且类似这样的物体稳定性好

1.教师要善于促进儿童认识的不平衡,从而激发他们学习的兴趣和需要。提出问题,调动己有认知,引发冲突。

质疑研讨,让学生在解决问题中进

行学习。

2.观察比较活动中,渗透思维方法,感受建筑的特点。

3.皮亚杰

认为:知识

是儿童在活动中自我建构、自我发现的,而不是从外部传

递给儿童

的。“复制

的真理只能算半个真理”。学生参与制作活动,是自我发现的过程。皮亚杰强调思维产生于动作,学生亲手制

作建筑模

型,在动手的过程中动脑,寻求制作又高又稳

的高塔的方法。

4.限时制

作,让学生想办法制作高塔,做的又快又好。 Ppt 27

分

钟

修改 调整 修改调整:结合其他小组的意见对自己的建筑模型进行修改调整

刚刚每个小组都展示了自己组的建筑模型,有做的好的地方,也有不足的地方,请各组结合同学们的意见修改自己的建筑模型。 学生结合其他的优点以及其他组的建议对自己的建筑模型进行调整修改。

学生展示自己的最终成品。

1.利用大评价表及时反馈活动结果,有效激发学生的学习积极性和成就感。

2.分享促交流。在交流活动中,学生自评互评,激发继续使用制作的热情。 展台 6

分

钟

拓展 提高 1.播放视频《鲁班与锯子》的故事,了解我国古代著名工匠鲁班的发明故事。

2组织学生分享自己收集到的其他发明家的故事。 学生通过阅读了解到发明家们都有着哪些共同特征?

预设:他们都善于在生活中发现问题,寻找灵感并用于实践,最终发明出造福于民的产品。 在不同发明家身上找寻他们的优秀品质,并延伸到自己的生活中,达到情感共鸣 视频 4

分

钟

学习效果评价设计

评价方式

过程性评价。

教师对学生的评价:

1.对个人评价:从听讲、发言、整理等方面给予实时的评价,具体评价个人表现好的地方,口头表扬。

2.对小组评价:制作速度快的个人可以在评价表上给自己小组贴奖励星。

学生对学生的评价:

学生评价粘贴在评价表上的奖励星;

学生评价自己同组学生的建筑模型。

指导思想与理论依据

指导思想:以兴趣促活动,以活动促获得。

《设计制作建筑模型》在新版《义务阶段小学科学课程标准》中属于“技术与工程领域”。《课标》中提到:技术与工程领域的学习可以使学生有机会综合所学的各方面知识,体验科学技术对个人生活和社会发展的影响。技术与工程实践活动可以使学生体会到“做”的成功和乐趣,并养成通过“动手做”解决问题的习惯。三年级的学生对于动手制作有着强烈的兴趣,所以本课设计了活动:利用胡萝卜和牙签制作高塔。每个环节中包含了小活动:欣赏历史上的各种建筑并分析其特点;小组合作画出设计图并制作;交流活动,分享经验;拓展提升。教学环节层层递进,使学生在每个环节都接受新鲜的刺激,从而持续产生上课兴趣,达成目标。

理论依据:皮亚杰的认知理论:“儿童的认识是通过活动并在主客体相互作用中产生的。”一方面“思维是从动作开始的,切断了动作和思维之间的联系思维就不能得到发展”,另一方面“要形成正确清晰的概念,在动作中又离不开思维。”所以,我这节课是以兴趣促活动,以活动促获得。

在教学中,我从学生对已有的著名建筑的认知开始,分析这些建筑历史悠久的原因,内化为自己的语言,表达出要使一个建筑更稳定需要满足哪些条件。再指导学生利用胡萝卜和牙签制作一个高塔。学生在这个过程中通过完成任务不断体会如何可以让自己的高塔高而稳定。在交流活动中,学生带着作品展示,很自然的将自己得感受与他人分享。本节课中重点体验的设计制作的过程,学生在活动的过程中体验成功的乐趣,并能够应用到自己的生活中,培养了学生的创新精神。

教学背景分析

教学内容:

《设计中作建筑模型》在《课标》中属于技术与工程领域。

概念:18.工程的关键是设计,工程是运用科学和技术进行设计、解决实际问题和制造产品的活动。

学习内容:18.2工程的关键是设计;18.3工程设计需要考虑可利用的条件和制约因素,并不断改进和完善。

学习目标:针对一个具体的任务,按照设计的基本步骤来设计一个产品或完成指定的任务;在制作过程中及完成后进行相应的测试和调整。

本课所属教材为人教鄂教版小学《科学》三年级上册,所在单元为第五单元《小小建筑师》。在这个单元中,学生认识了建筑材料和建筑结构,本课是让学生利用所学知识,设计并制作一个建筑模型。

《设计制作建筑模型》是这个单元的最后一课,前面是《建筑中的材料》、《建筑中的结构》。本课的主要内容是使学生针对“建一个又高又稳的高塔”这一任务,让学生亲自参与设计制作过程。

学生情况:

小学阶段的儿童思维能力处在形象思维向抽象思维过渡的阶段,三年级学生的抽象思维虽然仍要借助于直观形象的支撑,但已经有了长足的发展,分析、推理能力有了明显的提高,新课标中提出从一年级开始学习科学课,所以孩子们经过前面两年科学课的学习,已经积累了一些基本的探究学习的方法,有了初步的过程与方法意识和能力。因此,相信他们在探究学习中应该会更主动一些,应该有更深入的思维参与。对于本课学习的内容,学生通过以往的学习,知道三角形具有稳定性的特点,了解物体保持稳定性的一般方法。但是对于“比较”的科学学习方法需要在课堂上进一步明确,保持稳定性的科学道理需要进一步落实,科学学习的行为习惯需要进一步养成。因此在实际教学中努力做到有选择地进行科学知识学习、掌握科学方法、形成先动脑后动手、合作学习的正确科学学习行为习惯、培养科学技术服务于人类社会、良好的科学精神品质。

教学方式:

学生在设计制作高塔的活动中,观察建筑的结构特点,充分利用所学知识使自己小组的高塔又高又稳。

教学手段:

1.展示各种历史悠久的建筑物,分析其建筑特点,激发学生学习兴趣;明确课堂任务:制作一个又高又稳的高塔。

2.让学生画出自己想要制作的高塔设计图,调动已有认知,产生认知冲突,并按照设计的基本步骤来设计完成。

3.教师准备制作高塔的微课,使学生明确应该如何操作并注意操作安全。

4.利用实物展台展示学生的作品,激发学生的表达意愿,更有成就感。

5.通过小组自评、班级互评,不断改进完善自己的作品。

6.利用童趣的语言,如“谁是小小建筑师,我是小小建筑师”“小建筑队”,组织学生,使学生乐于接受课堂要求。

技术准备:电脑、投影、展台。

(一)教师准备:

1. 为每小组准备(6人一组):胡萝卜1根、牙签100根、小刀1把;记录单每组1张;,米尺1把。

3. PPT;示范制作的微课。

(二)学生准备:铅笔、学生活动手册。

教学目标(内容框架)

科学知识目标:

认识铁塔的结构特点是上小下大、上轻下重、风阻小,而且类似这样的物体稳定性好。

科学探究目标:

学生能够根据已有材料设计一个建筑模型,并画出设计图。

学生能够根据设计图进行制作,并在制作过程中及完成后进行相应的测试和调整。

科学态度目标:

学生能够对自己或他人设计的想法提出改进建议并愿意与他人交流、分享自己的想法。

科学、技术、社会与环境目标:

知道一些发明家的事迹,了解巧匠鲁班和其他发明家的发明故事。

教学重、难点:?学生能够根据设计图进行制作,并在制作过程中及完成后进行相应的测试和调整。

教学流程示意(可选项)

教学阶段 教师活动 学生活动 设置意图 技术应用 时间安排

创设情境 明确任务:

请学生在音乐声中欣赏-组塔的照片。

每一个小组就是-一个小建筑队,依次向其他同学介绍自己小组在课前收集的关于塔的资料。

出示三张塔的照片,分析是什么结构特点使得铁搭高耸入云而不容易倒?

在规定时间,利用相同的材料制作一个又高又稳的高塔。 学生认真聆听其他组的分享,同时分析

这些建筑物之所以稳

固是因为具有什么特

点?

学生分析出结构特点:

上小下大

上轻下重

三角形的框架结构 创设情境,.

激发学生乐

于参与设计

制作的热情。 各种

建筑

图片,

展台 3

分

钟

实践 制作 根据已有材料设计建筑模型,画

出设计图

在规定时间,利用相同的材料制作一个又高又稳的高塔(PPT) :

1.提供的材料有胡萝卜- -根、牙签

100根;

2.在规定材料范围内搭建最大高

度;

3.结构稳定性。

按照设计图制作建筑模型

PPT出示注意事项:

1.按照设计图进行制作,不要想到什么就做什么

2.制作过程中如果发现原来的设计有不合理的地方,可以在原先的设计图上加以修改和备注

3.规范使用工具,避免伤到自己和其他同学

针对预设一 :

有的小组在一开始的时候为了节省材料使塔更高会选择从下到上都是一样的结构,但是不能建得很高。

请学生再次分析生活的铁塔有着

什么样的特征:都是上小下大、上轻下重的。.

指导学生结合所分析的特征对原

有的结构进行调整修改。

针对预设二:

学生在数学当中学过不同的形状,所以学生在制作的时候不同的组会选择用到不同的形状。

请学生再次分析生活的铁塔有着

什么样的特征:框架结构中用到了许多的三角形。

指导学生结合所分析的特征对原

有的结构进行调整修改。

针对预设三:

学生在生活中的铁塔中可以分析

出其具有的特征:都是上小下大、上轻下重的框架结构,并且其中用到了许多三角形。

指导学生结合所分析的特征对原

有的结构进行调整修改。

三展示制作好的建筑模型,征求大家的建议

教师将各个小组的建筑模型在讲

台上进行展示。

每个小组依次介绍自己小组的建

筑模型。

请学生观察其他小组的建筑模型,找出他们的优点和不足。

在学生进行自评和互评时,指导学生说清制作建筑模型的过程中运用了哪些特征?

教师PPT小结: .

铁塔的结构特点是上小下大、上轻下重、风阻小,而且类似这样的物体稳定性好

学生根据要求和自己的经验,在记录单上写出(画出)自己的建筑模型。

预设一:有小组运用了上小下大、上轻下重的特点进行制作

预设二:有小组运用了三角形具有稳定性的特点进行制作

预设三:有的小组运用了两者相结合的特点进行制作

学生在制作的过程中不断修改自己的建筑模型,使自己小组的建筑模型高而稳。

三学生观察其他小组的建筑模型

学生交流其他组的优缺点。预设:铁塔的结构特点是上小下大、上轻下重、风阻小,而且类似这样的物体稳定性好

1.教师要善于促进儿童认识的不平衡,从而激发他们学习的兴趣和需要。提出问题,调动己有认知,引发冲突。

质疑研讨,让学生在解决问题中进

行学习。

2.观察比较活动中,渗透思维方法,感受建筑的特点。

3.皮亚杰

认为:知识

是儿童在活动中自我建构、自我发现的,而不是从外部传

递给儿童

的。“复制

的真理只能算半个真理”。学生参与制作活动,是自我发现的过程。皮亚杰强调思维产生于动作,学生亲手制

作建筑模

型,在动手的过程中动脑,寻求制作又高又稳

的高塔的方法。

4.限时制

作,让学生想办法制作高塔,做的又快又好。 Ppt 27

分

钟

修改 调整 修改调整:结合其他小组的意见对自己的建筑模型进行修改调整

刚刚每个小组都展示了自己组的建筑模型,有做的好的地方,也有不足的地方,请各组结合同学们的意见修改自己的建筑模型。 学生结合其他的优点以及其他组的建议对自己的建筑模型进行调整修改。

学生展示自己的最终成品。

1.利用大评价表及时反馈活动结果,有效激发学生的学习积极性和成就感。

2.分享促交流。在交流活动中,学生自评互评,激发继续使用制作的热情。 展台 6

分

钟

拓展 提高 1.播放视频《鲁班与锯子》的故事,了解我国古代著名工匠鲁班的发明故事。

2组织学生分享自己收集到的其他发明家的故事。 学生通过阅读了解到发明家们都有着哪些共同特征?

预设:他们都善于在生活中发现问题,寻找灵感并用于实践,最终发明出造福于民的产品。 在不同发明家身上找寻他们的优秀品质,并延伸到自己的生活中,达到情感共鸣 视频 4

分

钟

学习效果评价设计

评价方式

过程性评价。

教师对学生的评价:

1.对个人评价:从听讲、发言、整理等方面给予实时的评价,具体评价个人表现好的地方,口头表扬。

2.对小组评价:制作速度快的个人可以在评价表上给自己小组贴奖励星。

学生对学生的评价:

学生评价粘贴在评价表上的奖励星;

学生评价自己同组学生的建筑模型。