第7课战国时期的社会变化 教案

图片预览

文档简介

1149350010896600《第7课 战国时期的社会变化》教案

教学目标

1.掌握春秋战国时期铁器和牛耕的使用和推广;都江堰的修建;商鞅变法主要内容及其历史作用,封建制度的确立和我国封建社会的形成。

2.通过学生讨论商鞅在历史上的贡献,使学生认识到变革在历史发展进程中的必要性、曲折性,从而培养学生初步运用历史唯物主义的基本观点评价变革及历史人物的能力。

3.应用多媒体与教师的提问相结合,使学生直观感受到铁器、牛耕的推广和水利工程的修建使开垦耕地面积扩大;通过角色扮演充分发挥学生的主体作用;通过讨论,引导培养学生探究学习及合作学习的精神。

4.通过学习商鞅变法,激励学生与时俱进、大胆创新、勇于实践。

5.冶铁技术的发明、农业技术的领先地位、闻名世界的都江堰,都说明我国劳动人民的高度智慧,说明我国古代的经济、技术在当时世界上处于领先地位,激发学生的民族自豪感和爱国情感。

教学重点

商鞅变法的内容及历史作用。

教学难点

生产技术的进步、商鞅变法与大变革时代之间的关系。

课时安排

1课时

课前准备

课件

教学过程

一、情境导入

公元前359年,秦孝公打算在秦国国内进行变法,又害怕国人议论纷纷,所以犹豫不决。秦孝公召开朝会命臣工商议此事。

旧贵族代表甘龙、杜挚起来反对变法。他们认为“利不百不变法,功不十不易器”。“法古无过,循礼无邪。”商鞅针锋相对地指出:“前世不同教,何古之法?帝王不相复,何礼之循?”“治世不一道,便国不法古。”

今天,我们一起学习《第7课 战国时期的社会变化》。(板书课题)

二、互研探究

互动活动一 战国七雄

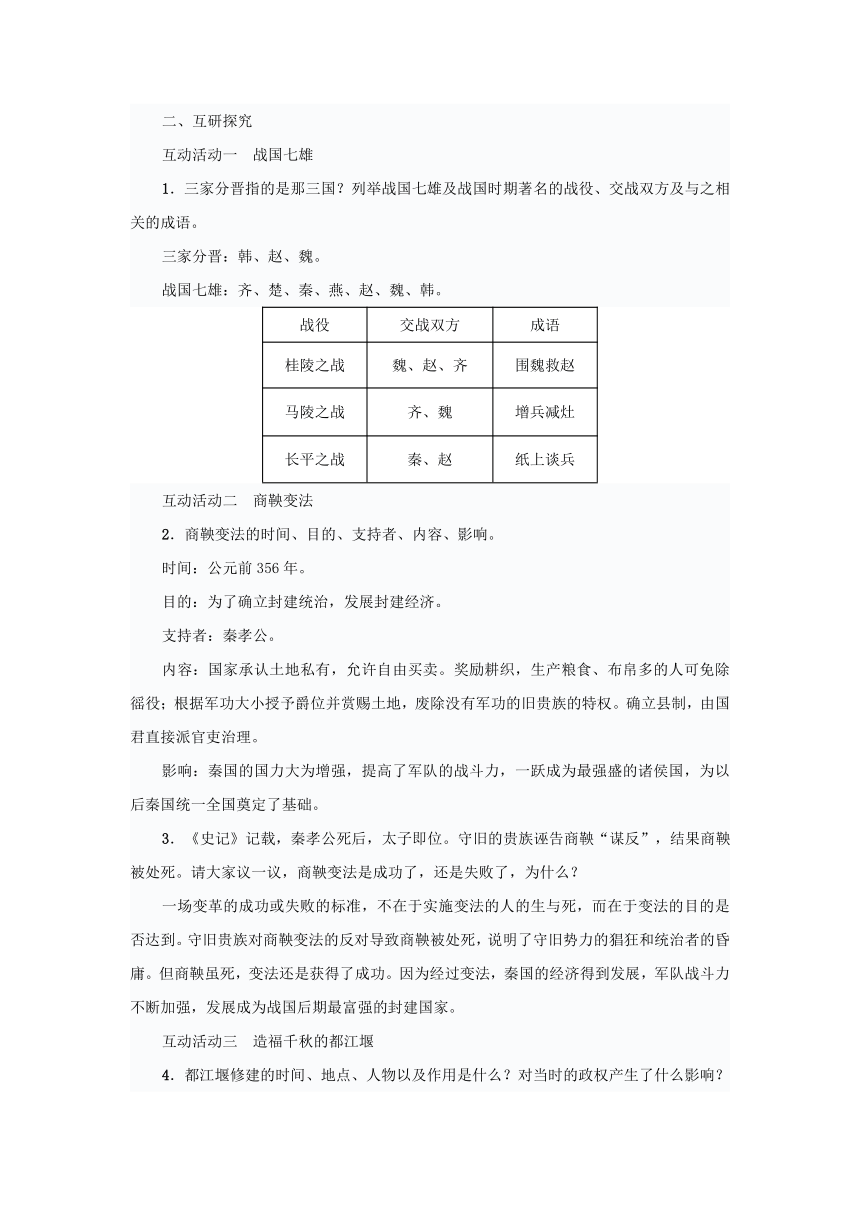

1.三家分晋指的是那三国?列举战国七雄及战国时期著名的战役、交战双方及与之相关的成语。

三家分晋:韩、赵、魏。

战国七雄:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩。

战役

交战双方

成语

桂陵之战

魏、赵、齐

围魏救赵

马陵之战

齐、魏

增兵减灶

长平之战

秦、赵

纸上谈兵

互动活动二 商鞅变法

2.商鞅变法的时间、目的、支持者、内容、影响。

时间:公元前356年。

目的:为了确立封建统治,发展封建经济。

支持者:秦孝公。

内容:国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;根据军功大小授予爵位并赏赐土地,废除没有军功的旧贵族的特权。确立县制,由国君直接派官吏治理。

影响:秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

3.《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。请大家议一议,商鞅变法是成功了,还是失败了,为什么?

一场变革的成功或失败的标准,不在于实施变法的人的生与死,而在于变法的目的是否达到。守旧贵族对商鞅变法的反对导致商鞅被处死,说明了守旧势力的猖狂和统治者的昏庸。但商鞅虽死,变法还是获得了成功。因为经过变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家。

互动活动三 造福千秋的都江堰

4.都江堰修建的时间、地点、人物以及作用是什么?对当时的政权产生了什么影响?

时间:战国后期。

地点:岷江中游。

人物:秦国蜀郡郡守李冰。

作用:防洪、灌溉。

影响:为秦统一六国奠定了经济基础。

三、合作探究

(一)交流预展

1.组内交流:

(1)由组长或检查自学成果;

(2)相互质疑不明白的问题并进行交流,然后记录在导学案上,在展示完毕后可向展示者提出自己的疑问。

2.组内预展:

根据老师分配的任务,各小组明确展示的内容。小组内先预展,由组长分配任务给组员,确定展示的方式和成员,在组内预展;合作分工时具体明确,做到人人有事做。

(二)展示提升

1.战国七雄(名称、战役)并简画出战国七雄方位图。

2.话说商鞅变法:你从商鞅变法的故事中得到了什么启示?

诚实守信,秉公执法,胸怀大志,意志坚定等。

改革不是一帆风顺的,改革的道路上会遇到很多挫折,有时会付出生命的代价。我们要学习商鞅勇于改革、勇于创新的精神和他不向旧势力屈服、坚持变法的品质。我国现在正在进行社会主义改革,我们应积极进取,与时俱进,为国家改革做出贡献。

四、归纳总结

五、板书设计

第7课 战国时期的社会变化

1.战国七雄

2.商鞅变法

3.都江堰

六、教学反思

教学目标

1.掌握春秋战国时期铁器和牛耕的使用和推广;都江堰的修建;商鞅变法主要内容及其历史作用,封建制度的确立和我国封建社会的形成。

2.通过学生讨论商鞅在历史上的贡献,使学生认识到变革在历史发展进程中的必要性、曲折性,从而培养学生初步运用历史唯物主义的基本观点评价变革及历史人物的能力。

3.应用多媒体与教师的提问相结合,使学生直观感受到铁器、牛耕的推广和水利工程的修建使开垦耕地面积扩大;通过角色扮演充分发挥学生的主体作用;通过讨论,引导培养学生探究学习及合作学习的精神。

4.通过学习商鞅变法,激励学生与时俱进、大胆创新、勇于实践。

5.冶铁技术的发明、农业技术的领先地位、闻名世界的都江堰,都说明我国劳动人民的高度智慧,说明我国古代的经济、技术在当时世界上处于领先地位,激发学生的民族自豪感和爱国情感。

教学重点

商鞅变法的内容及历史作用。

教学难点

生产技术的进步、商鞅变法与大变革时代之间的关系。

课时安排

1课时

课前准备

课件

教学过程

一、情境导入

公元前359年,秦孝公打算在秦国国内进行变法,又害怕国人议论纷纷,所以犹豫不决。秦孝公召开朝会命臣工商议此事。

旧贵族代表甘龙、杜挚起来反对变法。他们认为“利不百不变法,功不十不易器”。“法古无过,循礼无邪。”商鞅针锋相对地指出:“前世不同教,何古之法?帝王不相复,何礼之循?”“治世不一道,便国不法古。”

今天,我们一起学习《第7课 战国时期的社会变化》。(板书课题)

二、互研探究

互动活动一 战国七雄

1.三家分晋指的是那三国?列举战国七雄及战国时期著名的战役、交战双方及与之相关的成语。

三家分晋:韩、赵、魏。

战国七雄:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩。

战役

交战双方

成语

桂陵之战

魏、赵、齐

围魏救赵

马陵之战

齐、魏

增兵减灶

长平之战

秦、赵

纸上谈兵

互动活动二 商鞅变法

2.商鞅变法的时间、目的、支持者、内容、影响。

时间:公元前356年。

目的:为了确立封建统治,发展封建经济。

支持者:秦孝公。

内容:国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;根据军功大小授予爵位并赏赐土地,废除没有军功的旧贵族的特权。确立县制,由国君直接派官吏治理。

影响:秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

3.《史记》记载,秦孝公死后,太子即位。守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,结果商鞅被处死。请大家议一议,商鞅变法是成功了,还是失败了,为什么?

一场变革的成功或失败的标准,不在于实施变法的人的生与死,而在于变法的目的是否达到。守旧贵族对商鞅变法的反对导致商鞅被处死,说明了守旧势力的猖狂和统治者的昏庸。但商鞅虽死,变法还是获得了成功。因为经过变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家。

互动活动三 造福千秋的都江堰

4.都江堰修建的时间、地点、人物以及作用是什么?对当时的政权产生了什么影响?

时间:战国后期。

地点:岷江中游。

人物:秦国蜀郡郡守李冰。

作用:防洪、灌溉。

影响:为秦统一六国奠定了经济基础。

三、合作探究

(一)交流预展

1.组内交流:

(1)由组长或检查自学成果;

(2)相互质疑不明白的问题并进行交流,然后记录在导学案上,在展示完毕后可向展示者提出自己的疑问。

2.组内预展:

根据老师分配的任务,各小组明确展示的内容。小组内先预展,由组长分配任务给组员,确定展示的方式和成员,在组内预展;合作分工时具体明确,做到人人有事做。

(二)展示提升

1.战国七雄(名称、战役)并简画出战国七雄方位图。

2.话说商鞅变法:你从商鞅变法的故事中得到了什么启示?

诚实守信,秉公执法,胸怀大志,意志坚定等。

改革不是一帆风顺的,改革的道路上会遇到很多挫折,有时会付出生命的代价。我们要学习商鞅勇于改革、勇于创新的精神和他不向旧势力屈服、坚持变法的品质。我国现在正在进行社会主义改革,我们应积极进取,与时俱进,为国家改革做出贡献。

四、归纳总结

五、板书设计

第7课 战国时期的社会变化

1.战国七雄

2.商鞅变法

3.都江堰

六、教学反思

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史