部编七年级语文上册教案 4 古代诗歌四首

文档属性

| 名称 | 部编七年级语文上册教案 4 古代诗歌四首 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 501.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

4

古代诗歌四首

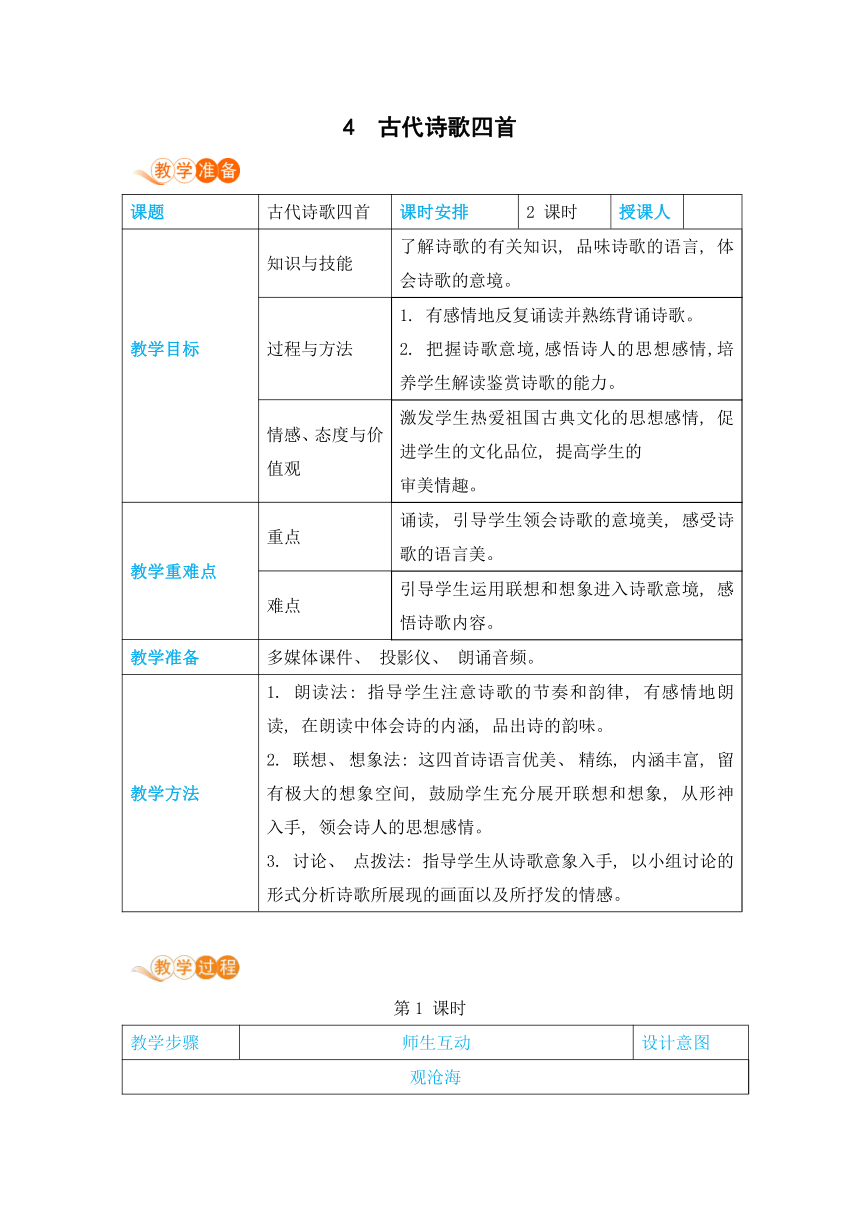

课题

古代诗歌四首

课时安排

2

课时

授课人

教学目标

知识与技能

了解诗歌的有关知识,

品味诗歌的语言,

体会诗歌的意境。

过程与方法

1.

有感情地反复诵读并熟练背诵诗歌。

2.

把握诗歌意境,感悟诗人的思想感情,培养学生解读鉴赏诗歌的能力。

情感、态度与价值观

激发学生热爱祖国古典文化的思想感情,

促进学生的文化品位,

提高学生的

审美情趣。

教学重难点

重点

诵读,

引导学生领会诗歌的意境美,

感受诗歌的语言美。

难点

引导学生运用联想和想象进入诗歌意境,

感悟诗歌内容。

教学准备

多媒体课件、

投影仪、

朗诵音频。

教学方法

1.

朗读法:

指导学生注意诗歌的节奏和韵律,

有感情地朗读,

在朗读中体会诗的内涵,

品出诗的韵味。

2.

联想、

想象法:

这四首诗语言优美、

精练,

内涵丰富,

留有极大的想象空间,

鼓励学生充分展开联想和想象,

从形神入手,

领会诗人的思想感情。

3.

讨论、

点拨法:

指导学生从诗歌意象入手,

以小组讨论的形式分析诗歌所展现的画面以及所抒发的情感。

第1

课时

教学步骤

师生互动

设计意图

观沧海

情景导入

同学们,

我国唐、

宋、

元三个朝代最具代表性的文学体裁分别是什么?

(学生答:唐诗、

宋词、

元曲)

的确,

中国自古就是一个诗的国度,

以古老的《

诗经》为代表,

优秀的诗歌作品浩如烟海,

今天,

我们就来学习《

古代诗歌四首》中的第一首———《

观沧海》。

引出

《

观

沧

海

》,

激

发

学

生

的

学

习兴趣。

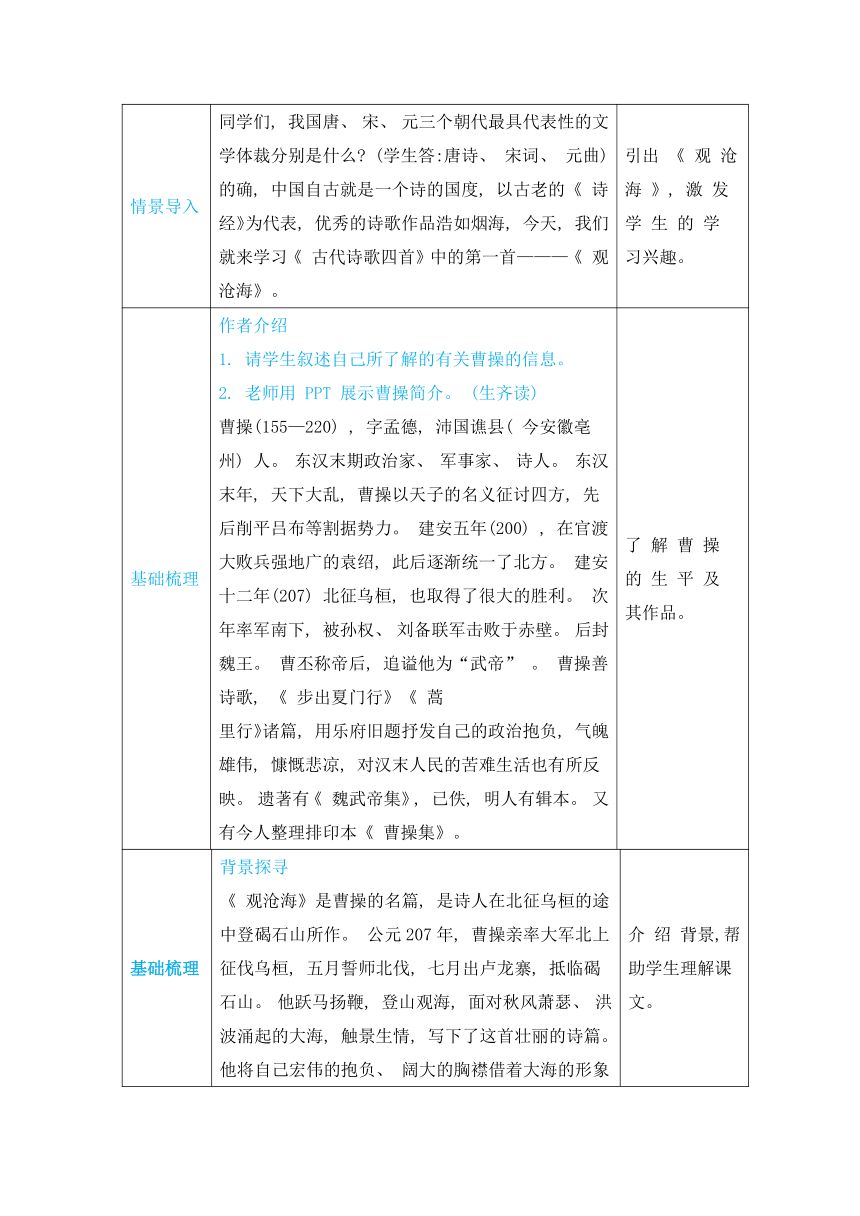

基础梳理

作者介绍

1.

请学生叙述自己所了解的有关曹操的信息。

2.

老师用

PPT

展示曹操简介。

(生齐读)

曹操(155—220)

,

字孟德,

沛国谯县(

今安徽亳州)

人。

东汉末期政治家、

军事家、

诗人。

东汉末年,

天下大乱,

曹操以天子的名义征讨四方,

先后削平吕布等割据势力。

建安五年(200)

,

在官渡大败兵强地广的袁绍,

此后逐渐统一了北方。

建安十二年(207)

北征乌桓,

也取得了很大的胜利。

次年率军南下,

被孙权、

刘备联军击败于赤壁。

后封魏王。

曹丕称帝后,

追谥他为“武帝”

。

曹操善诗歌,

《

步出夏门行》《

蒿

里行》诸篇,

用乐府旧题抒发自己的政治抱负,

气魄雄伟,

慷慨悲凉,

对汉末人民的苦难生活也有所反映。

遗著有《

魏武帝集》,

已佚,

明人有辑本。

又有今人整理排印本《

曹操集》。

了

解

曹

操

的

生

平

及

其作品。

基础梳理

背景探寻

《

观沧海》是曹操的名篇,

是诗人在北征乌桓的途中登碣石山所作。

公元207年,

曹操亲率大军北上征伐乌桓,

五月誓师北伐,

七月出卢龙寨,

抵临碣石山。

他跃马扬鞭,

登山观海,

面对秋风萧瑟、

洪波涌起的大海,

触景生情,

写下了这首壮丽的诗篇。

他将自己宏伟的抱负、

阔大的胸襟借着大海的形象表现出来,

使这首诗具有一种雄浑苍劲的风格,

成为流传至今的优秀作品。汉代乐府诗一般无标题,

《

观沧海》这个题目是后人加的。

乐府诗原本是可以歌唱的。

诗的最后两句“幸甚至哉,

歌以咏志”是合乐时加上的,

是诗的附文,

跟诗的内容无关。

介

绍

背景,帮助学生理解课文。

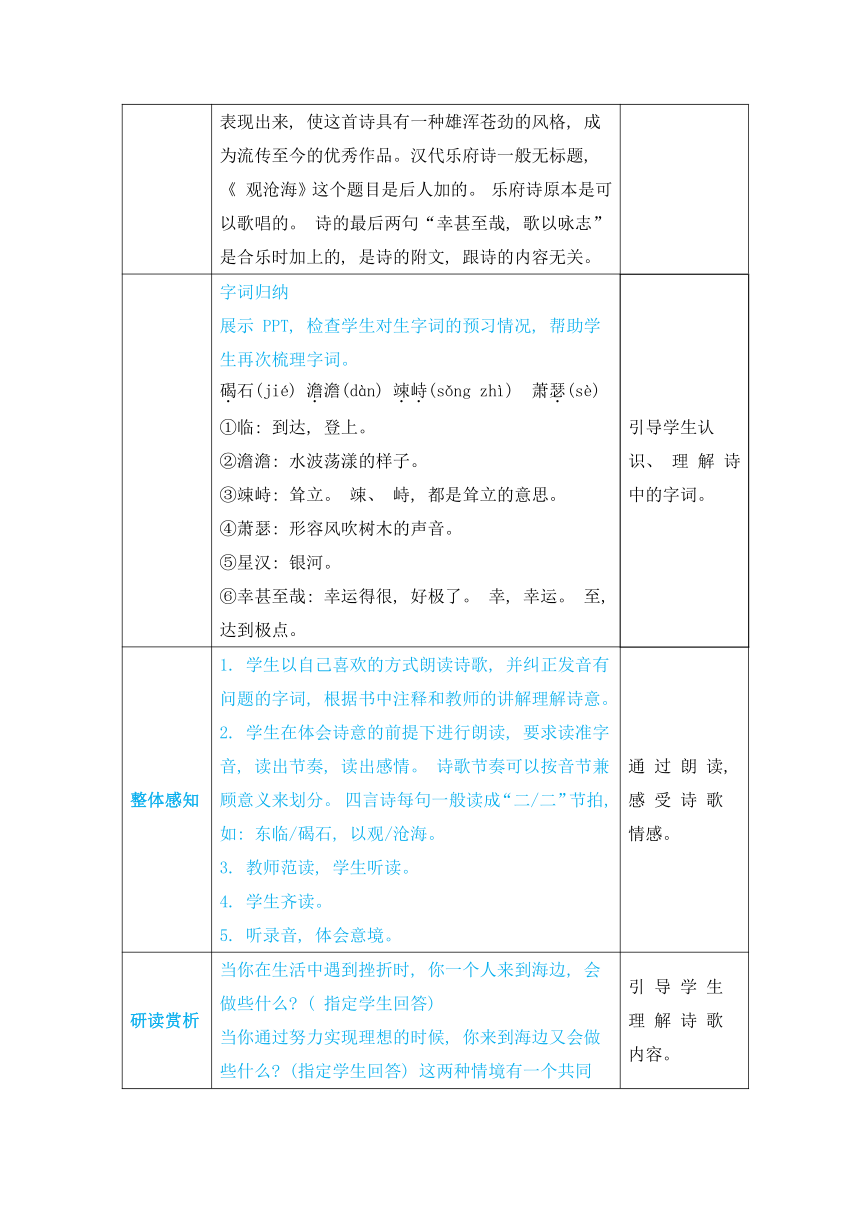

字词归纳

展示

PPT,

检查学生对生字词的预习情况,

帮助学生再次梳理字词。

碣石(jié)

澹澹(dàn)

竦峙(sǒng

zhì)

萧瑟(sè)

①临:

到达,

登上。

②澹澹:

水波荡漾的样子。

③竦峙:

耸立。

竦、

峙,

都是耸立的意思。

④萧瑟:

形容风吹树木的声音。

⑤星汉:

银河。

⑥幸甚至哉:

幸运得很,

好极了。

幸,

幸运。

至,

达到极点。

引导学生认

识、

理

解

诗中的字词。

整体感知

1.

学生以自己喜欢的方式朗读诗歌,

并纠正发音有问题的字词,

根据书中注释和教师的讲解理解诗意。

2.

学生在体会诗意的前提下进行朗读,

要求读准字音,

读出节奏,

读出感情。

诗歌节奏可以按音节兼顾意义来划分。

四言诗每句一般读成“二/二”节拍,

如:

东临/碣石,

以观/沧海。

3.

教师范读,

学生听读。

4.

学生齐读。

5.

听录音,

体会意境。

通

过

朗

读,

感

受

诗

歌

情感。

研读赏析

当你在生活中遇到挫折时,

你一个人来到海边,

会做些什么?

(

指定学生回答)

当你通过努力实现理想的时候,

你来到海边又会做些什么?

(指定学生回答)

这两种情境有一个共同点,

大海都是人宣泄情感的对象,

或悲或喜,

大海永远会做你的倾听者。

曹操亲自率军打败了袁绍的残余部队,

在北征乌桓途中经过碣石山,

面对波澜壮阔的大海,

曹操会有怎样的心情?

(指定学生回答)

当时的曹操会认为大海这种气概,正是自己的真实写照。

接下来让我们继续深入研读这首诗,并完成以下几个问题:

1.

全诗是以哪个字展开来写的?

(学生分组讨论,

派代表回答,

教师总结)

全诗以“观”字统领全篇,

下文由“观”字展开,

写登山所见。

2.

这首诗写了几层意思?

哪些诗句是写现实之景的?

哪些诗句是写想象之景的?

(学生分组讨论,

派代表回答,

教师总结)

这首诗写了三层意思:

第一层(开头两句)

:

交代观海的地点,

直陈其事,

非常质朴,

“观”字统领全篇。

第二层(从“水何澹澹”至“洪波涌起”)

:

描写海水、

山岛、

树木、

百草、

秋风、

洪波。(实景)

第三层(从“日月之行”至“若出其里”)

:

借助奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气势。

(想象)

最后两句是附文,

是为合乐而加,

与诗的内容无关。

3.

诗中哪些诗句最能体现诗人博大的胸怀?

诗人是怀着怎样的感情描绘大海这一形象的?

(1)

日月之行,

若出其中;

星汉灿烂,

若出其里。

(2)

写此诗时,

诗人将要北征乌桓,

为即将挥师南下统一中原解除后顾之忧,

所以诗人此时应是踌躇满志的,

大海的形象即是诗人自己的形象,

大海吞吐日月,

则表现了诗人囊括四海,

一统中原的雄心。

引

导

学

生

理

解

诗

歌

内容。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

基础梳理

作者介绍

1.

请学生叙述自己所了解到的有关李白的信息。

2.

老师用

PPT

展示李白简介。

(生齐读)

李白(701—762)

,

字太白,

号青莲居士,

唐代伟大的浪漫主义诗人,

被后人誉为“诗仙”

,

与杜甫并称为“李杜”

。

为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”

相区

别,

李白与杜甫又合称“大李杜”

。

其人爽朗大方,

爱饮酒作诗,

喜交友。

李白的诗以抒情为主,

表现出蔑视权贵的傲岸精神,

对人民疾苦表示同情,

又善于描绘自然景色,

表达对祖国山河的热爱。

诗风雄奇豪放,

想象丰富,

语言自然。

著有《

李太白集》。

代表作有《

望庐山瀑布》《

行路难》《

蜀道难》《

将进酒》《

梦游天姥吟留别》《

早发白帝城》等。

了

解

李

白

及其作品。

背景探寻

《

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》大概作于唐玄宗天宝十二年(753)

。

当时王昌龄从江宁丞被贬为龙标县尉,

李白在扬州听到好友被贬的消息后写下了这首诗。

《

新唐书·

文艺传》载王昌龄左迁龙标尉,

是因为“不护细行”,

也就是说他被贬官并不是由于什么重大问题,

而只是由于不拘小节。

介

绍

背

景,

帮

助

学

生

理解诗歌。

引导学生理

解诗中字词

的含义。

字词归纳

展示

PPT,

检查学生的预习情况,

帮助学生再次梳理字词。

①闻:

听见。

②龙标:

指王昌龄。

古代常用官职或任官之地的州县名来称呼一个人。

③左迁:

指降职(古人以右为上)

。

④杨花:

柳絮。

整体感知

1.

听录音,

扫清字音障碍,

感受朗读节奏。

2.

学生自己朗读,

思考以下问题:

(1)

你从标题中获得了哪些信息?

(学生边读,

边思考)

龙标:

今湖南黔阳,

唐时甚僻。

诗中指王昌龄,

古代常用官职或任官之地的州县名来称呼一个人。

左迁:

降职。

这首诗是作者因为好友王昌龄被贬官而作的,

目的在于抒发愤慨,

慰藉友人。

(2)

读了这首诗,

你有怎样的感受?

(学生自由发表意见,

教师引导,

师生归纳)

痛苦、

凄楚、

愁闷的感受。

通

过

朗

读,

感

受

诗

歌

情感。

研读赏析

1.

读诗歌第一句,

说说这句写了哪些事物?

有什么作用?

(

学生读,

回答,

教师分析)

杨花,

子规的啼鸣(不是子规)

。

作用:

(1)

点明时令为暮春时节。

(2)

渲染了黯淡、

凄楚的气氛。

杨花,

寓意“漂泊不定”,

如友人的身世;

子规啼鸣,

是用其“不如归去”的谐音,

暗含离愁别恨,

表明与友人分离的痛苦。

(3)

烘托心情:

对友人遭遇的同情,

对友人离别的痛苦。

2.

“闻道龙标过五溪”中的“过五溪”表明了友人怎样的处境(

状态)

?

又表明了作者怎样的心情?

(学生读第二句,

就问题互相交流,

教师点拨)

“过五溪”点明友人迁谪地之偏远,

道路之艰难。

表明了作者对被贬友人的同情和挂念之情,

对友人的前途和命运的关切之意。

3.

读诗歌第三句,

思考:

“愁心”是什么意思?

作者因何而“愁”?

(

学生读第三句,

指定学生回答,

教师分析)

“愁心”即指对贬至偏远之地的朋友的牵挂之心;

还有对朋友自身遭遇的同情之心。

作者因友人无端被贬而愁,

为友人的前途命运渺茫而愁。

4.

想一想诗人为什么要把“愁心”寄给明月。

(学生分组讨论,

派代表回答,

教师总结)

(1)

明月是圆的,

让人想起“团圆”这个概念,

如果月圆人不圆(全)

,

就会引起望月人思乡怀人的情思。

(2)

明月升起时,

天地之间是宁静的,

明月的光辉是柔和的,

人们在夜的宁静中沐浴柔和的月光,

容易引起无限的遐想。

(3)

明月升起,

远隔两地的亲友都能同时看到它,

因而人们望月时容易想起远方的亲朋好友。

(4)

明月给人的感受如冰似玉、

晶莹润泽,

它象征了亲情、

友情的纯洁。其他任何事物都不能同时具备以上特点,

所以,

没有什么比一轮明月更能让人产生思乡、

怀旧、

念远之情的了。

5.

分析这首诗的主题。

(学生分组讨论,

派代表回答,

教师总结)

诗人通过对暮春时节特定景物的描写,

表达了对友人的深切同情和关切牵挂的思想感情。

引

导

学

生

理

解

诗

歌

内容。

板书设计

课后作业

1.

反复朗读并背诵这首诗歌。

2.

预习后两首古诗。

第2

课时

教学步骤

师生互动

设计意图

次北固山下

情景导入

贺知章在《

回乡偶书》中写道:

“少小离家老大回,

乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,

笑问客从何处来。

”在古代那个交通不发达的时代,

游走在外的人难得回一次家,

于是,

思乡便成了旅人们的一大特色情感,

也成了古代诗歌的一大主题。

今天我们将要学习《

次北固山下》,

让我们一同去感受王湾的思乡之情吧。

以熟悉的诗歌

导

入,

激发学生的学习兴趣。

基础梳理

作者介绍

1.

请学生叙述自己所了解的王湾。

2.

老师用

PPT

展示王湾简介。

(生齐读)

王湾,

生卒年不详,

洛阳(今属河南)

人。

唐代诗人。

玄宗先天年间中了进士,

官至洛阳尉。

现存诗10

首,

其中最著名的是《

次北固山下》。

大

致

了

解王

湾

的

相关信息。

背景探寻

本诗选自《

全唐诗》。

诗人家住洛阳,

先天年间中了进士,

常往来于吴、

楚间,

不得归家。

当时诗人经镇江到江南一带去,

一路行来,

当行舟停留在北固山下时,

被那里开阔秀丽的景色吸引。

潮平岸阔,

残夜归雁,

触发了诗人心中的情思,

于是就有了这一千古名篇。

介

绍

背

景

知

识,

帮

助学

生

理

解诗歌。

字词归纳

展示

PPT,

检查学生对诗歌的预习情况,

帮助学生再次梳理重点词语。

①次:

停宿。

②北固山:

在今江苏镇江北。

③客路:

旅人前行的路。

④前:

向前航行。

⑤潮平:

潮水涨满,

与江水齐平。

⑥风正:

风顺而和。

⑦海日:

从海上升起的红日。

⑧生:

升起来。

⑨残夜:

指夜将尽未尽之时。

引

导

学

生

大

致

了

解

诗

中

的

字

词含义。

整体感知

1.

听课文录音,

扫清字词障碍,

把握朗读节奏。

2.

学生自由朗读,

思考下列问题:

(1)

诗的四联各写了什么内容?

四联之间有怎样的关系?

(学生在读完后,

思考

问题,

指定学生回答,

教师总结)

首联:

写旅途所见的大江两岸的景色,

“客路”二字奠定全诗基调,

流露出诗人漂泊羁旅之情。

“青山”“绿水”,

开笔清新自然,

寓情于景。

颔联:

写船上所见景色。

“潮平”,

两岸才显得宽阔;

“风正”,

帆才有悬空的态势。“潮平”又为“江春”做了铺垫。

颈联:

既写景又点明了时令。

“残夜”指夜将尽未尽之时。

夜还未消尽,

而东方海日已升,

旧年未过而江上已是春天———时间过得太快了,

历来诗人少有此写法。

尾联:

诗人离家已久,

尚不能归,

见到此景,

自然想到要借雁来传递家书了。

这首五言律诗四联之间,

相互关联,

浑然一体。

(2)

直接表达思乡之情的是哪一联?

(学生回答)

尾联直接表达思乡之情。

全诗笼罩着一层淡淡的思乡愁绪。

通

过

朗

读,

大

致

明

了

诗

歌

内

容,

感

受

诗

歌

所

蕴

含

的

情感。

研读赏析

1.

“潮平两岸阔,

风正一帆悬”一联写景极为传神,

请试着分析其精妙之处。

(学生自主探究,

教师点拨)

这一句表现了江面恢宏阔大的情景。

“阔”是“潮平”的结果。

春潮猛涨,

江水浩渺,

放眼望去,

江面似乎与岸齐平了。

船上的人视野也因之开阔。

此句写得恢宏阔

大。

“风正一帆悬”愈见精彩。

“悬”是竖直高挂的样子。

诗人不用“风顺”

而用“风正”,

是因为光“风顺”还不足以保证“一帆悬”,

风虽顺,

却很猛,

那帆就鼓成弧形了。

只有既是顺风,

又是和风,

帆才能“悬”,

而“正”字兼具“顺”与“和”的内容。

可见此句写景极为传神。

2.

分析“海日生残夜,

江春入旧年”一联蕴含的哲理。

(教师引导,

学生思考)

当残夜还未消退时,一轮红日已从海上升起;当旧年尚未逝去,江上已显露春意。

岁月匆匆流逝,让诗人感慨无限。

作者将日、春作为新生美好事物的象征,

表现出具有普遍意义的生活哲理:

旧事物必将被新事物所取代,从而给人以乐观积极的力量。

引

导

学

生

理

解

诗

歌

内容。

板书设计

天净沙·

秋思

情景导入

七百多年来,

人们说起“乡愁”,

就会想到这篇作品。

因为它极其出色地运用了

景物烘托的写法,

将抒情主人公置于特定氛围中,

使主观意绪和客观环境达到了高

度统一。

这是一篇抒情作品,

仅用28

个字,

就生动地表现出一个长期漂泊他乡的游

子的悲哀,

这首诗就是我们今天所要学习的马致远的《

天净沙·

秋思》。

由背景知识

引出本诗。

基础梳理

作者介绍

老师用

PPT

展示马致远简介。

(生齐读)

马致远(约1251—1321

以后)

,

号东篱,

一说字千里,

大都(今北京)

人,

元代戏曲作家、

散曲家。

其曲词豪放洒脱,

与关汉卿、

白朴、

郑光祖并称“元曲四大家”

。

其散曲成就尤为世人所称,

有辑本《

东篱乐府》,

其中《

天净沙·

秋思》尤为著名。

了解马致远

及其作品。

题目简介

“天净沙”是曲牌名,

“秋思”是题目。

题眼是“思”,

“思”是“思绪”的意思;

“秋”是特定时节,

“秋思”二字暗含着游子的思乡愁绪。

《

天净沙·

秋思》是小令。

背景探寻

马致远仕途不顺,

长期漂泊。

他也因之而郁郁不得志,

困窘潦倒一生。

于是他在羁旅途中,

写下了这首《

天净沙·

秋思》。

这首小令的情调虽然低沉,

但却反映了当时的社会环境,

具有一定的社会意义。

介

绍

背

景,

帮

助

学

生

理解诗歌。

整体感知

1.

学生听课文录音,

扫清字词障碍,

把握朗读节奏。

2.

指定学生叙述课文所写的内容。

一个秋日的黄昏,

骑着一匹瘦马的游子正在苍凉的古道缓缓前行。

在小桥流水人家的院旁,

枯藤缠绕的老树上,

昏鸦正在归巢。

游子不禁悲从中来。

3.

学生自由朗读,

初步感知诗人的思想感情。

通

过

朗

读,

感

受

诗

歌

情感。

研读赏析

这首散曲描绘的是什么样的图景?

表达了诗人什么样的感情?

请按文章的层次作简要分析。

(学生讨论,

教师点拨并归纳)

这首小令描绘了一幅绝妙的深秋晚景图,

真切地表现出天涯沦落人的孤寂愁苦之情。

情调虽然低沉些,

却反映了当时沉闷的时代气氛,

具有一定的社会意义。

全篇可以分为两个层次:

第一层(前三句)

用枯藤、

老树、

昏鸦、

小桥、

流水、

人家、古道、

西风、

瘦马九种景物巧妙组合,

向人们展示了一幅游子漂泊行旅图。

第二层(四、

五句)

“夕阳西下”进一步点明时间。

“断肠人在天涯”是点睛之笔,

点明了人物,道出了游子的情怀。

前四句写景,

极力渲染悲凉气氛,

均系为此做铺垫。

引

导

学

生理

解

诗

歌的内容。

板书设计

课后作业

1.

背诵并默写《

古代诗歌四首》。

2.

搜集并抄录古代诗歌中关于“思乡”主题的诗句。

初中阶段重在读懂诗歌,

虽没有提出欣赏诗歌的要求,

但还要着力培养学生想象和联想的能力,

其中已包含了欣赏的成分。

这看起来是相互矛盾的,

其实不然。

因为在本阶段,

培养上述两种能力旨在加深学生对诗歌内容的理解,

并巩固学生对诗句的记忆,

而不涉及意象和意境的理论,

也不要求学生认识诗歌的艺术风格。

教师一定要掌握好这个原则,

从学生的实际出发,

才能使学生学得有兴味,

愿意多读一些古代诗歌。教学时,

教师的责任是启发、

诱导、

排疑解惑,

要讲得精练,

讲到点子上,

使学生能有充裕的时间说出自己的体会。

要遵照“诗无达诂”的原则,

不拿自己的见解限制学生。

思乡诗句积累

洛阳亲友如相问,

一片冰心在玉壶。

———王昌龄《

芙蓉楼送辛渐》

露从今夜白,

月是故乡明。

———杜甫《

月夜忆舍弟》

秦时明月汉时关,

万里长征人未还。

———王昌龄《

出塞二首(其一)

》

烽火连三月,

家书抵万金。

———杜甫《

春望》

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情。

———李白《

春夜洛城闻笛》

少小离家老大回,

乡音无改鬓毛衰。

———贺知章《

回乡偶书二首(其一)

》

古代诗歌四首

课题

古代诗歌四首

课时安排

2

课时

授课人

教学目标

知识与技能

了解诗歌的有关知识,

品味诗歌的语言,

体会诗歌的意境。

过程与方法

1.

有感情地反复诵读并熟练背诵诗歌。

2.

把握诗歌意境,感悟诗人的思想感情,培养学生解读鉴赏诗歌的能力。

情感、态度与价值观

激发学生热爱祖国古典文化的思想感情,

促进学生的文化品位,

提高学生的

审美情趣。

教学重难点

重点

诵读,

引导学生领会诗歌的意境美,

感受诗歌的语言美。

难点

引导学生运用联想和想象进入诗歌意境,

感悟诗歌内容。

教学准备

多媒体课件、

投影仪、

朗诵音频。

教学方法

1.

朗读法:

指导学生注意诗歌的节奏和韵律,

有感情地朗读,

在朗读中体会诗的内涵,

品出诗的韵味。

2.

联想、

想象法:

这四首诗语言优美、

精练,

内涵丰富,

留有极大的想象空间,

鼓励学生充分展开联想和想象,

从形神入手,

领会诗人的思想感情。

3.

讨论、

点拨法:

指导学生从诗歌意象入手,

以小组讨论的形式分析诗歌所展现的画面以及所抒发的情感。

第1

课时

教学步骤

师生互动

设计意图

观沧海

情景导入

同学们,

我国唐、

宋、

元三个朝代最具代表性的文学体裁分别是什么?

(学生答:唐诗、

宋词、

元曲)

的确,

中国自古就是一个诗的国度,

以古老的《

诗经》为代表,

优秀的诗歌作品浩如烟海,

今天,

我们就来学习《

古代诗歌四首》中的第一首———《

观沧海》。

引出

《

观

沧

海

》,

激

发

学

生

的

学

习兴趣。

基础梳理

作者介绍

1.

请学生叙述自己所了解的有关曹操的信息。

2.

老师用

PPT

展示曹操简介。

(生齐读)

曹操(155—220)

,

字孟德,

沛国谯县(

今安徽亳州)

人。

东汉末期政治家、

军事家、

诗人。

东汉末年,

天下大乱,

曹操以天子的名义征讨四方,

先后削平吕布等割据势力。

建安五年(200)

,

在官渡大败兵强地广的袁绍,

此后逐渐统一了北方。

建安十二年(207)

北征乌桓,

也取得了很大的胜利。

次年率军南下,

被孙权、

刘备联军击败于赤壁。

后封魏王。

曹丕称帝后,

追谥他为“武帝”

。

曹操善诗歌,

《

步出夏门行》《

蒿

里行》诸篇,

用乐府旧题抒发自己的政治抱负,

气魄雄伟,

慷慨悲凉,

对汉末人民的苦难生活也有所反映。

遗著有《

魏武帝集》,

已佚,

明人有辑本。

又有今人整理排印本《

曹操集》。

了

解

曹

操

的

生

平

及

其作品。

基础梳理

背景探寻

《

观沧海》是曹操的名篇,

是诗人在北征乌桓的途中登碣石山所作。

公元207年,

曹操亲率大军北上征伐乌桓,

五月誓师北伐,

七月出卢龙寨,

抵临碣石山。

他跃马扬鞭,

登山观海,

面对秋风萧瑟、

洪波涌起的大海,

触景生情,

写下了这首壮丽的诗篇。

他将自己宏伟的抱负、

阔大的胸襟借着大海的形象表现出来,

使这首诗具有一种雄浑苍劲的风格,

成为流传至今的优秀作品。汉代乐府诗一般无标题,

《

观沧海》这个题目是后人加的。

乐府诗原本是可以歌唱的。

诗的最后两句“幸甚至哉,

歌以咏志”是合乐时加上的,

是诗的附文,

跟诗的内容无关。

介

绍

背景,帮助学生理解课文。

字词归纳

展示

PPT,

检查学生对生字词的预习情况,

帮助学生再次梳理字词。

碣石(jié)

澹澹(dàn)

竦峙(sǒng

zhì)

萧瑟(sè)

①临:

到达,

登上。

②澹澹:

水波荡漾的样子。

③竦峙:

耸立。

竦、

峙,

都是耸立的意思。

④萧瑟:

形容风吹树木的声音。

⑤星汉:

银河。

⑥幸甚至哉:

幸运得很,

好极了。

幸,

幸运。

至,

达到极点。

引导学生认

识、

理

解

诗中的字词。

整体感知

1.

学生以自己喜欢的方式朗读诗歌,

并纠正发音有问题的字词,

根据书中注释和教师的讲解理解诗意。

2.

学生在体会诗意的前提下进行朗读,

要求读准字音,

读出节奏,

读出感情。

诗歌节奏可以按音节兼顾意义来划分。

四言诗每句一般读成“二/二”节拍,

如:

东临/碣石,

以观/沧海。

3.

教师范读,

学生听读。

4.

学生齐读。

5.

听录音,

体会意境。

通

过

朗

读,

感

受

诗

歌

情感。

研读赏析

当你在生活中遇到挫折时,

你一个人来到海边,

会做些什么?

(

指定学生回答)

当你通过努力实现理想的时候,

你来到海边又会做些什么?

(指定学生回答)

这两种情境有一个共同点,

大海都是人宣泄情感的对象,

或悲或喜,

大海永远会做你的倾听者。

曹操亲自率军打败了袁绍的残余部队,

在北征乌桓途中经过碣石山,

面对波澜壮阔的大海,

曹操会有怎样的心情?

(指定学生回答)

当时的曹操会认为大海这种气概,正是自己的真实写照。

接下来让我们继续深入研读这首诗,并完成以下几个问题:

1.

全诗是以哪个字展开来写的?

(学生分组讨论,

派代表回答,

教师总结)

全诗以“观”字统领全篇,

下文由“观”字展开,

写登山所见。

2.

这首诗写了几层意思?

哪些诗句是写现实之景的?

哪些诗句是写想象之景的?

(学生分组讨论,

派代表回答,

教师总结)

这首诗写了三层意思:

第一层(开头两句)

:

交代观海的地点,

直陈其事,

非常质朴,

“观”字统领全篇。

第二层(从“水何澹澹”至“洪波涌起”)

:

描写海水、

山岛、

树木、

百草、

秋风、

洪波。(实景)

第三层(从“日月之行”至“若出其里”)

:

借助奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气势。

(想象)

最后两句是附文,

是为合乐而加,

与诗的内容无关。

3.

诗中哪些诗句最能体现诗人博大的胸怀?

诗人是怀着怎样的感情描绘大海这一形象的?

(1)

日月之行,

若出其中;

星汉灿烂,

若出其里。

(2)

写此诗时,

诗人将要北征乌桓,

为即将挥师南下统一中原解除后顾之忧,

所以诗人此时应是踌躇满志的,

大海的形象即是诗人自己的形象,

大海吞吐日月,

则表现了诗人囊括四海,

一统中原的雄心。

引

导

学

生

理

解

诗

歌

内容。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

基础梳理

作者介绍

1.

请学生叙述自己所了解到的有关李白的信息。

2.

老师用

PPT

展示李白简介。

(生齐读)

李白(701—762)

,

字太白,

号青莲居士,

唐代伟大的浪漫主义诗人,

被后人誉为“诗仙”

,

与杜甫并称为“李杜”

。

为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”

相区

别,

李白与杜甫又合称“大李杜”

。

其人爽朗大方,

爱饮酒作诗,

喜交友。

李白的诗以抒情为主,

表现出蔑视权贵的傲岸精神,

对人民疾苦表示同情,

又善于描绘自然景色,

表达对祖国山河的热爱。

诗风雄奇豪放,

想象丰富,

语言自然。

著有《

李太白集》。

代表作有《

望庐山瀑布》《

行路难》《

蜀道难》《

将进酒》《

梦游天姥吟留别》《

早发白帝城》等。

了

解

李

白

及其作品。

背景探寻

《

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》大概作于唐玄宗天宝十二年(753)

。

当时王昌龄从江宁丞被贬为龙标县尉,

李白在扬州听到好友被贬的消息后写下了这首诗。

《

新唐书·

文艺传》载王昌龄左迁龙标尉,

是因为“不护细行”,

也就是说他被贬官并不是由于什么重大问题,

而只是由于不拘小节。

介

绍

背

景,

帮

助

学

生

理解诗歌。

引导学生理

解诗中字词

的含义。

字词归纳

展示

PPT,

检查学生的预习情况,

帮助学生再次梳理字词。

①闻:

听见。

②龙标:

指王昌龄。

古代常用官职或任官之地的州县名来称呼一个人。

③左迁:

指降职(古人以右为上)

。

④杨花:

柳絮。

整体感知

1.

听录音,

扫清字音障碍,

感受朗读节奏。

2.

学生自己朗读,

思考以下问题:

(1)

你从标题中获得了哪些信息?

(学生边读,

边思考)

龙标:

今湖南黔阳,

唐时甚僻。

诗中指王昌龄,

古代常用官职或任官之地的州县名来称呼一个人。

左迁:

降职。

这首诗是作者因为好友王昌龄被贬官而作的,

目的在于抒发愤慨,

慰藉友人。

(2)

读了这首诗,

你有怎样的感受?

(学生自由发表意见,

教师引导,

师生归纳)

痛苦、

凄楚、

愁闷的感受。

通

过

朗

读,

感

受

诗

歌

情感。

研读赏析

1.

读诗歌第一句,

说说这句写了哪些事物?

有什么作用?

(

学生读,

回答,

教师分析)

杨花,

子规的啼鸣(不是子规)

。

作用:

(1)

点明时令为暮春时节。

(2)

渲染了黯淡、

凄楚的气氛。

杨花,

寓意“漂泊不定”,

如友人的身世;

子规啼鸣,

是用其“不如归去”的谐音,

暗含离愁别恨,

表明与友人分离的痛苦。

(3)

烘托心情:

对友人遭遇的同情,

对友人离别的痛苦。

2.

“闻道龙标过五溪”中的“过五溪”表明了友人怎样的处境(

状态)

?

又表明了作者怎样的心情?

(学生读第二句,

就问题互相交流,

教师点拨)

“过五溪”点明友人迁谪地之偏远,

道路之艰难。

表明了作者对被贬友人的同情和挂念之情,

对友人的前途和命运的关切之意。

3.

读诗歌第三句,

思考:

“愁心”是什么意思?

作者因何而“愁”?

(

学生读第三句,

指定学生回答,

教师分析)

“愁心”即指对贬至偏远之地的朋友的牵挂之心;

还有对朋友自身遭遇的同情之心。

作者因友人无端被贬而愁,

为友人的前途命运渺茫而愁。

4.

想一想诗人为什么要把“愁心”寄给明月。

(学生分组讨论,

派代表回答,

教师总结)

(1)

明月是圆的,

让人想起“团圆”这个概念,

如果月圆人不圆(全)

,

就会引起望月人思乡怀人的情思。

(2)

明月升起时,

天地之间是宁静的,

明月的光辉是柔和的,

人们在夜的宁静中沐浴柔和的月光,

容易引起无限的遐想。

(3)

明月升起,

远隔两地的亲友都能同时看到它,

因而人们望月时容易想起远方的亲朋好友。

(4)

明月给人的感受如冰似玉、

晶莹润泽,

它象征了亲情、

友情的纯洁。其他任何事物都不能同时具备以上特点,

所以,

没有什么比一轮明月更能让人产生思乡、

怀旧、

念远之情的了。

5.

分析这首诗的主题。

(学生分组讨论,

派代表回答,

教师总结)

诗人通过对暮春时节特定景物的描写,

表达了对友人的深切同情和关切牵挂的思想感情。

引

导

学

生

理

解

诗

歌

内容。

板书设计

课后作业

1.

反复朗读并背诵这首诗歌。

2.

预习后两首古诗。

第2

课时

教学步骤

师生互动

设计意图

次北固山下

情景导入

贺知章在《

回乡偶书》中写道:

“少小离家老大回,

乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,

笑问客从何处来。

”在古代那个交通不发达的时代,

游走在外的人难得回一次家,

于是,

思乡便成了旅人们的一大特色情感,

也成了古代诗歌的一大主题。

今天我们将要学习《

次北固山下》,

让我们一同去感受王湾的思乡之情吧。

以熟悉的诗歌

导

入,

激发学生的学习兴趣。

基础梳理

作者介绍

1.

请学生叙述自己所了解的王湾。

2.

老师用

PPT

展示王湾简介。

(生齐读)

王湾,

生卒年不详,

洛阳(今属河南)

人。

唐代诗人。

玄宗先天年间中了进士,

官至洛阳尉。

现存诗10

首,

其中最著名的是《

次北固山下》。

大

致

了

解王

湾

的

相关信息。

背景探寻

本诗选自《

全唐诗》。

诗人家住洛阳,

先天年间中了进士,

常往来于吴、

楚间,

不得归家。

当时诗人经镇江到江南一带去,

一路行来,

当行舟停留在北固山下时,

被那里开阔秀丽的景色吸引。

潮平岸阔,

残夜归雁,

触发了诗人心中的情思,

于是就有了这一千古名篇。

介

绍

背

景

知

识,

帮

助学

生

理

解诗歌。

字词归纳

展示

PPT,

检查学生对诗歌的预习情况,

帮助学生再次梳理重点词语。

①次:

停宿。

②北固山:

在今江苏镇江北。

③客路:

旅人前行的路。

④前:

向前航行。

⑤潮平:

潮水涨满,

与江水齐平。

⑥风正:

风顺而和。

⑦海日:

从海上升起的红日。

⑧生:

升起来。

⑨残夜:

指夜将尽未尽之时。

引

导

学

生

大

致

了

解

诗

中

的

字

词含义。

整体感知

1.

听课文录音,

扫清字词障碍,

把握朗读节奏。

2.

学生自由朗读,

思考下列问题:

(1)

诗的四联各写了什么内容?

四联之间有怎样的关系?

(学生在读完后,

思考

问题,

指定学生回答,

教师总结)

首联:

写旅途所见的大江两岸的景色,

“客路”二字奠定全诗基调,

流露出诗人漂泊羁旅之情。

“青山”“绿水”,

开笔清新自然,

寓情于景。

颔联:

写船上所见景色。

“潮平”,

两岸才显得宽阔;

“风正”,

帆才有悬空的态势。“潮平”又为“江春”做了铺垫。

颈联:

既写景又点明了时令。

“残夜”指夜将尽未尽之时。

夜还未消尽,

而东方海日已升,

旧年未过而江上已是春天———时间过得太快了,

历来诗人少有此写法。

尾联:

诗人离家已久,

尚不能归,

见到此景,

自然想到要借雁来传递家书了。

这首五言律诗四联之间,

相互关联,

浑然一体。

(2)

直接表达思乡之情的是哪一联?

(学生回答)

尾联直接表达思乡之情。

全诗笼罩着一层淡淡的思乡愁绪。

通

过

朗

读,

大

致

明

了

诗

歌

内

容,

感

受

诗

歌

所

蕴

含

的

情感。

研读赏析

1.

“潮平两岸阔,

风正一帆悬”一联写景极为传神,

请试着分析其精妙之处。

(学生自主探究,

教师点拨)

这一句表现了江面恢宏阔大的情景。

“阔”是“潮平”的结果。

春潮猛涨,

江水浩渺,

放眼望去,

江面似乎与岸齐平了。

船上的人视野也因之开阔。

此句写得恢宏阔

大。

“风正一帆悬”愈见精彩。

“悬”是竖直高挂的样子。

诗人不用“风顺”

而用“风正”,

是因为光“风顺”还不足以保证“一帆悬”,

风虽顺,

却很猛,

那帆就鼓成弧形了。

只有既是顺风,

又是和风,

帆才能“悬”,

而“正”字兼具“顺”与“和”的内容。

可见此句写景极为传神。

2.

分析“海日生残夜,

江春入旧年”一联蕴含的哲理。

(教师引导,

学生思考)

当残夜还未消退时,一轮红日已从海上升起;当旧年尚未逝去,江上已显露春意。

岁月匆匆流逝,让诗人感慨无限。

作者将日、春作为新生美好事物的象征,

表现出具有普遍意义的生活哲理:

旧事物必将被新事物所取代,从而给人以乐观积极的力量。

引

导

学

生

理

解

诗

歌

内容。

板书设计

天净沙·

秋思

情景导入

七百多年来,

人们说起“乡愁”,

就会想到这篇作品。

因为它极其出色地运用了

景物烘托的写法,

将抒情主人公置于特定氛围中,

使主观意绪和客观环境达到了高

度统一。

这是一篇抒情作品,

仅用28

个字,

就生动地表现出一个长期漂泊他乡的游

子的悲哀,

这首诗就是我们今天所要学习的马致远的《

天净沙·

秋思》。

由背景知识

引出本诗。

基础梳理

作者介绍

老师用

PPT

展示马致远简介。

(生齐读)

马致远(约1251—1321

以后)

,

号东篱,

一说字千里,

大都(今北京)

人,

元代戏曲作家、

散曲家。

其曲词豪放洒脱,

与关汉卿、

白朴、

郑光祖并称“元曲四大家”

。

其散曲成就尤为世人所称,

有辑本《

东篱乐府》,

其中《

天净沙·

秋思》尤为著名。

了解马致远

及其作品。

题目简介

“天净沙”是曲牌名,

“秋思”是题目。

题眼是“思”,

“思”是“思绪”的意思;

“秋”是特定时节,

“秋思”二字暗含着游子的思乡愁绪。

《

天净沙·

秋思》是小令。

背景探寻

马致远仕途不顺,

长期漂泊。

他也因之而郁郁不得志,

困窘潦倒一生。

于是他在羁旅途中,

写下了这首《

天净沙·

秋思》。

这首小令的情调虽然低沉,

但却反映了当时的社会环境,

具有一定的社会意义。

介

绍

背

景,

帮

助

学

生

理解诗歌。

整体感知

1.

学生听课文录音,

扫清字词障碍,

把握朗读节奏。

2.

指定学生叙述课文所写的内容。

一个秋日的黄昏,

骑着一匹瘦马的游子正在苍凉的古道缓缓前行。

在小桥流水人家的院旁,

枯藤缠绕的老树上,

昏鸦正在归巢。

游子不禁悲从中来。

3.

学生自由朗读,

初步感知诗人的思想感情。

通

过

朗

读,

感

受

诗

歌

情感。

研读赏析

这首散曲描绘的是什么样的图景?

表达了诗人什么样的感情?

请按文章的层次作简要分析。

(学生讨论,

教师点拨并归纳)

这首小令描绘了一幅绝妙的深秋晚景图,

真切地表现出天涯沦落人的孤寂愁苦之情。

情调虽然低沉些,

却反映了当时沉闷的时代气氛,

具有一定的社会意义。

全篇可以分为两个层次:

第一层(前三句)

用枯藤、

老树、

昏鸦、

小桥、

流水、

人家、古道、

西风、

瘦马九种景物巧妙组合,

向人们展示了一幅游子漂泊行旅图。

第二层(四、

五句)

“夕阳西下”进一步点明时间。

“断肠人在天涯”是点睛之笔,

点明了人物,道出了游子的情怀。

前四句写景,

极力渲染悲凉气氛,

均系为此做铺垫。

引

导

学

生理

解

诗

歌的内容。

板书设计

课后作业

1.

背诵并默写《

古代诗歌四首》。

2.

搜集并抄录古代诗歌中关于“思乡”主题的诗句。

初中阶段重在读懂诗歌,

虽没有提出欣赏诗歌的要求,

但还要着力培养学生想象和联想的能力,

其中已包含了欣赏的成分。

这看起来是相互矛盾的,

其实不然。

因为在本阶段,

培养上述两种能力旨在加深学生对诗歌内容的理解,

并巩固学生对诗句的记忆,

而不涉及意象和意境的理论,

也不要求学生认识诗歌的艺术风格。

教师一定要掌握好这个原则,

从学生的实际出发,

才能使学生学得有兴味,

愿意多读一些古代诗歌。教学时,

教师的责任是启发、

诱导、

排疑解惑,

要讲得精练,

讲到点子上,

使学生能有充裕的时间说出自己的体会。

要遵照“诗无达诂”的原则,

不拿自己的见解限制学生。

思乡诗句积累

洛阳亲友如相问,

一片冰心在玉壶。

———王昌龄《

芙蓉楼送辛渐》

露从今夜白,

月是故乡明。

———杜甫《

月夜忆舍弟》

秦时明月汉时关,

万里长征人未还。

———王昌龄《

出塞二首(其一)

》

烽火连三月,

家书抵万金。

———杜甫《

春望》

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情。

———李白《

春夜洛城闻笛》

少小离家老大回,

乡音无改鬓毛衰。

———贺知章《

回乡偶书二首(其一)

》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首