第17课中国工农红军长征课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课中国工农红军长征课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-03 09:04:06 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 从国共合作到国共对立

第17课 中国工农红军长征

学习目标

1.掌握红军长征的路线、遵义会议及其伟大意义。

2.充分利用多媒体教学的优势,小组合作讨论,积极发言增强合作和协调意识,促进学生思维和能力的提高。

3.通过学习,引导学生学习红军战胜艰难困苦、勇往直前的革命英雄主义精神,培养学生热爱中国共产党、热爱人民军队、热爱祖国的感情。。

目

录

CONTENTS

1 学习目标 2 新课导入

3 新课讲解 4 课堂小结

5 当堂小练 6 布置作业

新课导入

上面展示的是毛泽东《七律·长征》,概括了二万五千里长征的艰难,赞扬了红军无所畏惧的英雄气概。那么,中国工农红军为什么要长征?他们在途中遭遇了哪些艰难险阻?今天就让我们一起走进《长征》,去感受长征的历程,共同学习第17课:中国工农红军长征。

七律·长征 毛泽东

红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

新课讲解

一、战略转移与遵义会议

(1)背景

红军和根据地的发展,使国民党统治集团大

为震惊。

(2)概况

从1930年底开始,国民党反动派对中央革命根据地连续进行了四次大规模的军事“围剿”,结果都被红军粉碎。

1. 红军前四次反“围剿”

新课讲解

小提

(1)原因

1933年秋,蒋介石调集50万军队,对中央革命根据地发动第五次“围剿”;由于中共临时中央负责人博古和军事顾问李德等人在军事指挥上“左”的错误,导致红军第五次反“围剿”失利,中共中央和中央红军被迫放弃中央革命根据地,进行战略转移。

(2)开始

1934年10月,中共中央率领中央红军8万多人突围西进,开始长征。

2. 战略转移

新课讲解

(3)长征初期的困境:

蒋介石调集兵力对红军进行围追堵截;红军拼死冲杀,冲破了敌人的四道封锁线,渡过湘江,挫败了蒋介石企图歼灭红军

于湘江以东的阴谋,但中央红军损失惨重,只剩下3万多人。

(4)改变路线

博古等人执意要去湘西与红二、红六军团会合,但敌人已在去湘西的路上布下了重兵,企图一举消灭红军;在这危急时刻,毛泽东果断建议红军改向敌人力量薄弱的贵州前进;这一建议得 到中央多数同志的支持;于是,红军强渡乌江,攻克贵州北部重镇遵义。

新课讲解

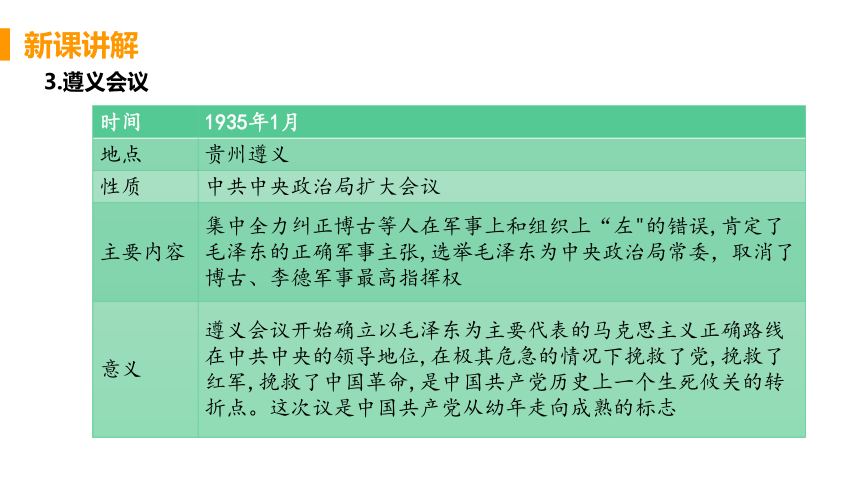

3.遵义会议

{69C7853C-536D-4A76-A0AE-DD22124D55A5}时间

1935年1月

地点

贵州遵义

性质

中共中央政治局扩大会议

主要内容

集中全力纠正博古等人在军事上和组织上“左"的错误,肯定了毛泽东的正确军事主张,选举毛泽东为中央政治局常委,取消了博古、李德军事最高指挥权

意义

遵义会议开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位,在极其危急的情况下挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。这次议是中国共产党从幼年走向成熟的标志

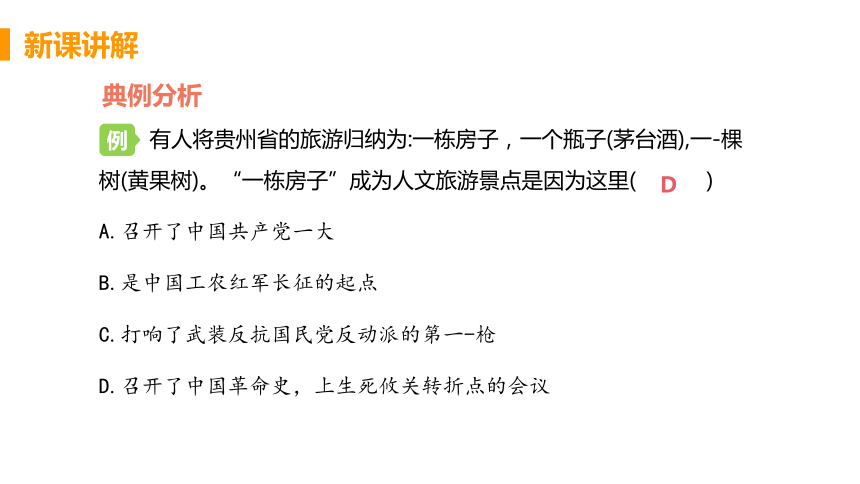

有人将贵州省的旅游归纳为:一栋房子,一个瓶子(茅台酒),一-棵树(黄果树)。“一栋房子”成为人文旅游景点是因为这里( )

A.召开了中国共产党一大

B.是中国工农红军长征的起点

C.打响了武装反抗国民党反动派的第一-枪

D.召开了中国革命史,上生死攸关转折点的会议

D

例

典例分析

新课讲解

【解析】根据教材插图及所学知识可知,“一栋房子”指的是遵义会议会址。1935 年,在长征途中召开的遵义会议,结束了“左”的错误在中共中央的统治,开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位,在极其危急的情况下,挽救了党,挽救了军,挽救了中国革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点,故选D项。

典例分析

新课讲解

二、过雪山草地

新课讲解

1. 背景:

遵义会议后,红军经过整编,提高了战斗力。

2. 军事行动:

(1)毛泽东指挥红军,声东击西,四渡赤水,佯攻贵阳,打乱了敌人的追剿计划。

(2)红军挥师北进,渡过金沙江,跳出了敌人的重重包围。

(3)红军强渡大渡河,飞夺泸定桥,翻过了大雪山,走过了茫茫草地,突

破敌人重兵把守的天险腊子口,进入甘肃。

新课讲解

红军爬雪山、过草地

新课讲解

渡过金沙江——皎手渡

(意义:跳出了敌人的包围圈)

新课讲解

强渡大渡河飞夺泸定桥

红军由22名突击队员冒着枪林弹雨,在火力的掩护下一边铺桥一边战斗,终于占领了对面的桥头,为主力开辟了前进的道路。

新课讲解

突破敌人重兵把守的天险腊子口

新课讲解

红军抵达陕北吴起镇

1935年6月,红四战士们高喊着“征服夹金山,创造行军奇迹”的口号艰难前行。战士们正在进行( )

A.井冈山会师 B.南昌起义

C.万里长征 D.武昌起义

C

例

典例分析

新课讲解

【解析】根据“征服夹金山,创造行军奇迹”,并结合所学知识可知,材科反映的是红军长征。由于第五次反“围剿”失败,1934年10月红军被迫开始长征。夹金山是红一方面军翻过的第一座大雪山,故选C项。

新课讲解

三、红军胜利会师陕甘

1.吴起镇会师

1935年10月,中共中央带领中央红军历经艰难险阻,终于到达陕甘革命根据地的吴起镇,与陕北红军胜利会师。

2.三大主力会师

1936年10月,红二方面军和红四方面军到达甘肃会宁地区,与前来接应的红一方面军胜利会师。红军三大主力会师,宣告长征胜利结束。

新课讲解

到达陕北后的毛泽东、朱德、周恩来、秦邦宪

新课讲解

会宁会师楼

新课讲解

3.红军长征胜利的意义

红军长征的胜利,粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安。红军长征播下革命种子,铸就了长征精神,打开了中国革命的新局面。

红军长征中的“三大主力军,西北高原胜利会合了。欢呼三个方面军,百战百胜英雄弟兄。团结我们工农红军的全部力量....“材料中的“三大主力军”会合的地点是( )

A.甘肃腊子口 B.陕西吴起镇 C.甘肃会宁 D.陕西延安

C

例

典例分析

新课讲解

【解析】根据所学知识可知,在第五次反“围剿”失败后,红军于1934年10月开始长征,1936年10月红军三大主力军在甘肃会宁会师,标志着长征胜利结束,故选C项。

课堂小结

当堂小练

1. 北伐战争胜利了,但是到1927年,革命遭到了失败。土地革命战争曾经取得了很大的胜利,红军发展到三十万人,后来又遭到挫折。导致材料中“挫折”的历史事件是( )

A.第一次反“围剿” B.第二次反“围剿”

C.第三次反“围剿” D.第五次反“围剿”

D

当堂小练

2. 毛泽东的《七律●长征》中写道:“红军不怕远征难,万水千山只等.....”这首诗概括了长征的艰难,赞扬了红军无所畏惧的英雄气概。长征途中跳出敌人包围圈的是( )

A.血战湘江 B.四渡赤水

C.渡过金沙江 D.飞夺泸定桥

C

当堂小练

3.毛泽东在《长征》这首诗中生动刻画出红军将士不怕困难、勇于奋斗的顽强意志和革命乐观主义精神。1936年10月,红军三大主力的会师,宣告红军二万五千里长征胜利结束。红军三大主力会师的地点是( )

A.井冈山 B.贵州遵义

C.甘肃会宁 D.陕北吴起镇

C

当堂小练

4. 毛泽东曾指出,因为困难的时候不动摇,长征后不到三万人的队伍,要比长征前三十万人更强大。毛泽东强调的是( )

A.反“围剿”积累了斗争经验

B.遵义会议作出了正确决策

C.红军三大主力得以胜利会师

D.长征锻炼了红军的基干力量

D

当堂小练

5. 中共中央于1935年1月在贵州省遵义召开会议,决定增选毛泽东为政治局常委。会后,中央常委进行了分工:由张闻天负总责,由毛泽东、周恩来、王稼祥组成三人军事指挥小组,统一指挥红军的行动。从中国历史发展的进程来看,遵义会议( )

A.使红军跳出敌人的包围圈

B.形成了中国革命的正确领导

C.使中国革命从此一-帆风顺

D.确立了中国共产党对军队的绝对领导

B

第17课 中国工农红军长征

学习目标

1.掌握红军长征的路线、遵义会议及其伟大意义。

2.充分利用多媒体教学的优势,小组合作讨论,积极发言增强合作和协调意识,促进学生思维和能力的提高。

3.通过学习,引导学生学习红军战胜艰难困苦、勇往直前的革命英雄主义精神,培养学生热爱中国共产党、热爱人民军队、热爱祖国的感情。。

目

录

CONTENTS

1 学习目标 2 新课导入

3 新课讲解 4 课堂小结

5 当堂小练 6 布置作业

新课导入

上面展示的是毛泽东《七律·长征》,概括了二万五千里长征的艰难,赞扬了红军无所畏惧的英雄气概。那么,中国工农红军为什么要长征?他们在途中遭遇了哪些艰难险阻?今天就让我们一起走进《长征》,去感受长征的历程,共同学习第17课:中国工农红军长征。

七律·长征 毛泽东

红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

新课讲解

一、战略转移与遵义会议

(1)背景

红军和根据地的发展,使国民党统治集团大

为震惊。

(2)概况

从1930年底开始,国民党反动派对中央革命根据地连续进行了四次大规模的军事“围剿”,结果都被红军粉碎。

1. 红军前四次反“围剿”

新课讲解

小提

(1)原因

1933年秋,蒋介石调集50万军队,对中央革命根据地发动第五次“围剿”;由于中共临时中央负责人博古和军事顾问李德等人在军事指挥上“左”的错误,导致红军第五次反“围剿”失利,中共中央和中央红军被迫放弃中央革命根据地,进行战略转移。

(2)开始

1934年10月,中共中央率领中央红军8万多人突围西进,开始长征。

2. 战略转移

新课讲解

(3)长征初期的困境:

蒋介石调集兵力对红军进行围追堵截;红军拼死冲杀,冲破了敌人的四道封锁线,渡过湘江,挫败了蒋介石企图歼灭红军

于湘江以东的阴谋,但中央红军损失惨重,只剩下3万多人。

(4)改变路线

博古等人执意要去湘西与红二、红六军团会合,但敌人已在去湘西的路上布下了重兵,企图一举消灭红军;在这危急时刻,毛泽东果断建议红军改向敌人力量薄弱的贵州前进;这一建议得 到中央多数同志的支持;于是,红军强渡乌江,攻克贵州北部重镇遵义。

新课讲解

3.遵义会议

{69C7853C-536D-4A76-A0AE-DD22124D55A5}时间

1935年1月

地点

贵州遵义

性质

中共中央政治局扩大会议

主要内容

集中全力纠正博古等人在军事上和组织上“左"的错误,肯定了毛泽东的正确军事主张,选举毛泽东为中央政治局常委,取消了博古、李德军事最高指挥权

意义

遵义会议开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位,在极其危急的情况下挽救了党,挽救了红军,挽救了中国革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。这次议是中国共产党从幼年走向成熟的标志

有人将贵州省的旅游归纳为:一栋房子,一个瓶子(茅台酒),一-棵树(黄果树)。“一栋房子”成为人文旅游景点是因为这里( )

A.召开了中国共产党一大

B.是中国工农红军长征的起点

C.打响了武装反抗国民党反动派的第一-枪

D.召开了中国革命史,上生死攸关转折点的会议

D

例

典例分析

新课讲解

【解析】根据教材插图及所学知识可知,“一栋房子”指的是遵义会议会址。1935 年,在长征途中召开的遵义会议,结束了“左”的错误在中共中央的统治,开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位,在极其危急的情况下,挽救了党,挽救了军,挽救了中国革命,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点,故选D项。

典例分析

新课讲解

二、过雪山草地

新课讲解

1. 背景:

遵义会议后,红军经过整编,提高了战斗力。

2. 军事行动:

(1)毛泽东指挥红军,声东击西,四渡赤水,佯攻贵阳,打乱了敌人的追剿计划。

(2)红军挥师北进,渡过金沙江,跳出了敌人的重重包围。

(3)红军强渡大渡河,飞夺泸定桥,翻过了大雪山,走过了茫茫草地,突

破敌人重兵把守的天险腊子口,进入甘肃。

新课讲解

红军爬雪山、过草地

新课讲解

渡过金沙江——皎手渡

(意义:跳出了敌人的包围圈)

新课讲解

强渡大渡河飞夺泸定桥

红军由22名突击队员冒着枪林弹雨,在火力的掩护下一边铺桥一边战斗,终于占领了对面的桥头,为主力开辟了前进的道路。

新课讲解

突破敌人重兵把守的天险腊子口

新课讲解

红军抵达陕北吴起镇

1935年6月,红四战士们高喊着“征服夹金山,创造行军奇迹”的口号艰难前行。战士们正在进行( )

A.井冈山会师 B.南昌起义

C.万里长征 D.武昌起义

C

例

典例分析

新课讲解

【解析】根据“征服夹金山,创造行军奇迹”,并结合所学知识可知,材科反映的是红军长征。由于第五次反“围剿”失败,1934年10月红军被迫开始长征。夹金山是红一方面军翻过的第一座大雪山,故选C项。

新课讲解

三、红军胜利会师陕甘

1.吴起镇会师

1935年10月,中共中央带领中央红军历经艰难险阻,终于到达陕甘革命根据地的吴起镇,与陕北红军胜利会师。

2.三大主力会师

1936年10月,红二方面军和红四方面军到达甘肃会宁地区,与前来接应的红一方面军胜利会师。红军三大主力会师,宣告长征胜利结束。

新课讲解

到达陕北后的毛泽东、朱德、周恩来、秦邦宪

新课讲解

会宁会师楼

新课讲解

3.红军长征胜利的意义

红军长征的胜利,粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使中国革命转危为安。红军长征播下革命种子,铸就了长征精神,打开了中国革命的新局面。

红军长征中的“三大主力军,西北高原胜利会合了。欢呼三个方面军,百战百胜英雄弟兄。团结我们工农红军的全部力量....“材料中的“三大主力军”会合的地点是( )

A.甘肃腊子口 B.陕西吴起镇 C.甘肃会宁 D.陕西延安

C

例

典例分析

新课讲解

【解析】根据所学知识可知,在第五次反“围剿”失败后,红军于1934年10月开始长征,1936年10月红军三大主力军在甘肃会宁会师,标志着长征胜利结束,故选C项。

课堂小结

当堂小练

1. 北伐战争胜利了,但是到1927年,革命遭到了失败。土地革命战争曾经取得了很大的胜利,红军发展到三十万人,后来又遭到挫折。导致材料中“挫折”的历史事件是( )

A.第一次反“围剿” B.第二次反“围剿”

C.第三次反“围剿” D.第五次反“围剿”

D

当堂小练

2. 毛泽东的《七律●长征》中写道:“红军不怕远征难,万水千山只等.....”这首诗概括了长征的艰难,赞扬了红军无所畏惧的英雄气概。长征途中跳出敌人包围圈的是( )

A.血战湘江 B.四渡赤水

C.渡过金沙江 D.飞夺泸定桥

C

当堂小练

3.毛泽东在《长征》这首诗中生动刻画出红军将士不怕困难、勇于奋斗的顽强意志和革命乐观主义精神。1936年10月,红军三大主力的会师,宣告红军二万五千里长征胜利结束。红军三大主力会师的地点是( )

A.井冈山 B.贵州遵义

C.甘肃会宁 D.陕北吴起镇

C

当堂小练

4. 毛泽东曾指出,因为困难的时候不动摇,长征后不到三万人的队伍,要比长征前三十万人更强大。毛泽东强调的是( )

A.反“围剿”积累了斗争经验

B.遵义会议作出了正确决策

C.红军三大主力得以胜利会师

D.长征锻炼了红军的基干力量

D

当堂小练

5. 中共中央于1935年1月在贵州省遵义召开会议,决定增选毛泽东为政治局常委。会后,中央常委进行了分工:由张闻天负总责,由毛泽东、周恩来、王稼祥组成三人军事指挥小组,统一指挥红军的行动。从中国历史发展的进程来看,遵义会议( )

A.使红军跳出敌人的包围圈

B.形成了中国革命的正确领导

C.使中国革命从此一-帆风顺

D.确立了中国共产党对军队的绝对领导

B

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹