福建省莆田25中2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 福建省莆田25中2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 58.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-03 13:27:11 | ||

图片预览

文档简介

1217930010604500莆田第二十五中学2019-2020学年下学期期末试卷

426720067310考场座位号:

考场座位号:

高二历史

一、选择题(共30题,每题2分,共60分)

1.周朝时所封郑、晋、鲁、卫、蔡等同姓诸侯封地大都在富庶或战略要地。而异姓诸侯,除了宋、陈、许、杞、邾等小国处于内地外,其余多在偏远地区。造成这种现象的原因是( )

A.开疆拓土的需要 B.维护周王室的利益

C.诸侯等级的不同 D.强化中央集权的考虑

37439602927352. “家国同构”是我国古代社会的重要特征,某位学者绘制了如图所示结构图,对此解读正确的是( )

A.血缘关系是古代政治制度的核心纽带

B.小农经济是封建政府财政的主要来源

C.儒家思想是宗法观念产生的思想基础

D.宗法家族是国家政府功能的扩展延伸

3.《左传》记载,公元前516年,齐景公问政于晏婴。晏婴献策回答:“唯礼可以已之”,若行礼制则“民不迁,农不移,工贾不变,士不滥,官不滔,大夫不收公利”。这表明先秦的“礼”是( )

A.治国安邦的重要措施 B.以人为本的民本思想

C.维护宗法分封的工具 D.强化等级秩序的手段

4.晋献公的曾祖父是晋穆侯的小儿子,晋献公夺取晋国国君位置后,为巩固其地位,将公族(大宗国君亲族)势力屠杀殆尽。从此晋国不再立公子、公孙为贵族,史称“晋无公族”。这样一来,政权就落到卿大夫手中,于是就有了韩赵魏三家分晋。这说明( )

A.西周的分封制开始瓦解 B.宗法制有利于政权稳定

C.封建等级制度受到冲击 D.家国体制退出历史舞台

5.春秋时期,大国打出“尊王”的旗帜争夺霸主地位,挟天子以号令其他诸侯;战国时期,诸侯不再尊崇周天子,自行称王并互相攻伐兼并。这反映出当时( )

A.中央集权日趋瓦解 B.统一趋势逐渐增强

C.贵族政治已经崩溃 D.宗法体系受到冲击

6.《吕氏春秋》说:“冬至后五旬七日昌生。昌者,百草之先生也,于是始耕。”《氾胜之书》说:“凡耕之本,在于趣时,和土、务粪泽、早锄早获。”材料反映了古代农业

A.注重农业时令 B.尊重自然规律

C.重视历法指导 D.强调精耕细作

7.《荀子·富国》说:“今是土之生五谷也,人善治之,则亩数盆(古量器名),一岁而再获之。”这说明,战国时期( )

A.五谷开始种植 B.铁犁牛耕已经广泛使用

C.土地私有出现 D.单位面积产量大大提高

8.《史记》记载:“使孔子名布扬天下者,子贡先后之也。此所谓得势而益彰乎?”子贡是孔子的学生,在今山东、河南一带经商,“结驷联骑……所至,国君无不分庭与之抗礼”。以上材料可以说明( )

A.儒家思想鼓励参与商业等经济活动 B.商业竞争激化了诸侯国之间的矛盾

C.商品经济发展推动了诸子百家兴起 D.商业活动具有传播思想文化的功能

9.战国时期,除儒、墨显学之外,还有道、法、阴阳等家,甚至一家之内也不断地再分化为小的宗派,如“儒分为八,墨离为三”。各家都抱着“以其学易天下”为宗旨,各国君主对各家也是“兼而礼之”。上述现象反映的是( )

A.学术气氛空前浓厚 B.出现百家争鸣局面

C.养士之风极为盛行 D.学术适应政治需要

10.秦律诉讼有“公室告”和“非公室告”之分。“贼杀伤、盗他人为公室告”,而“主擅杀、刑、髡其子、臣妾,是谓非公室告”。属于公室告的案件,官府应予受理,非公室告案件则不予受理。秦律诉讼程序存在明显差异,是因为( )

A.秦朝建立了历史上第一个统一国家 B.维护君权与国家利益的现实需要

C.儒家伦理贯穿法治思想的必然产物 D.巩固家庭与社会稳定的理性选择

11.尚书始置于秦,“秦世,少府遣吏四人在殿中法书(学通章奏),故谓之尚书”,汉武帝废除了原来的禁(帝王所居官苑)外尚书,在禁中设立由宦官主持的禁中尚书,这表明秦汉时期( )

A.中央政府行政效率不断提高 B.尚书成为最高行政机构

C.宦官集团严重威胁专制皇权 D.国家决策权力日趋集中

12.西汉元帝皇后王政君在成帝去世后,一立年幼庶孙哀帝,再立九岁庶孙平帝,三默认王莽立仅两岁的孺子刘婴为皇太子。材料说明( )

A.皇位继承中宗法观念已经崩溃 B.君主专制制度事实上开始动摇

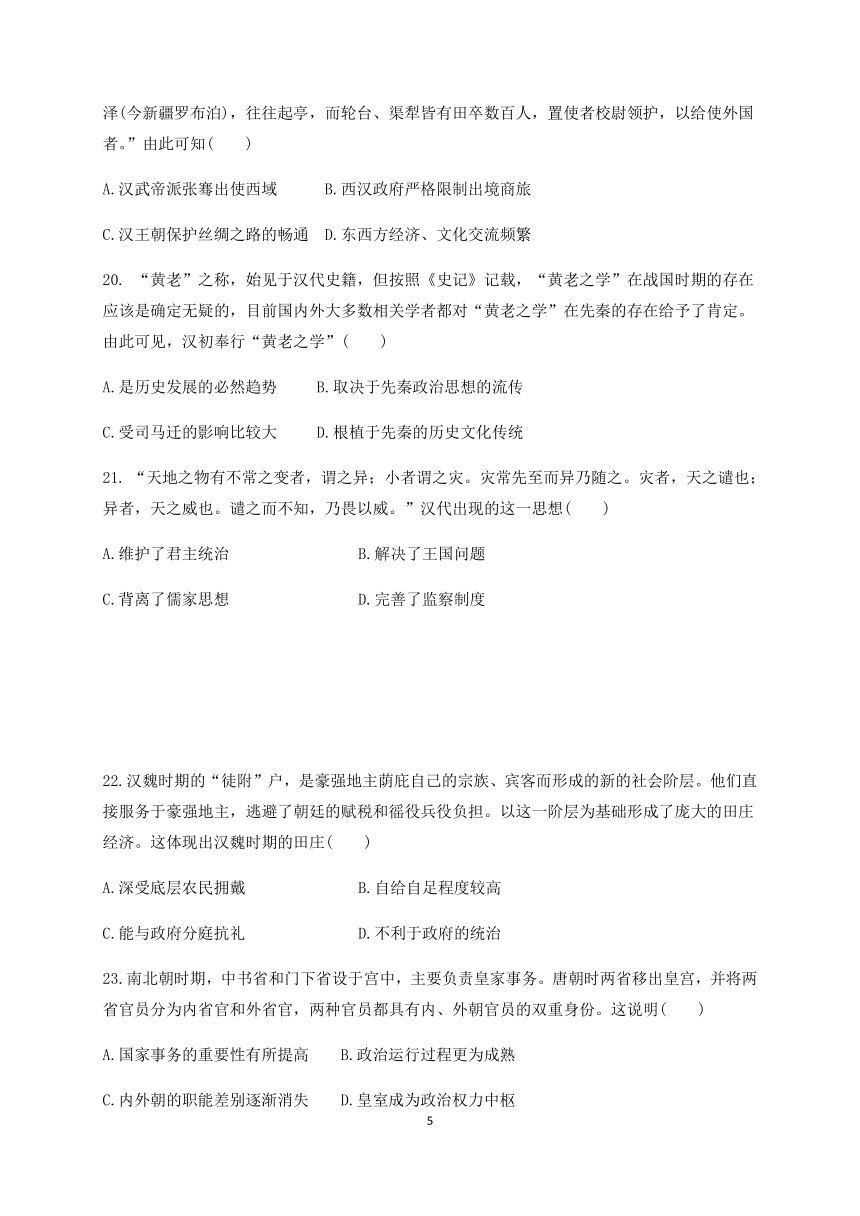

C.太后临朝称制有利于政权延续 D.太后立幼是权力斗争激化表现

13.下表为汉代政治家提出的思想主张,这些主张体现出的共同的治国策略是( )

时期

政治家

主张

汉文帝时期

贾谊

欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。力少则易使以义,国小则无邪心,令海内之势,如身之使臂,臂之使指,莫不从制

汉景帝时期

晁错

昔高帝初定天下……大封同姓……分天下半……削之亦反。削之,其反亟,祸小;不削,反迟,祸大

汉武帝时期

主父偃

愿陛下令诸侯得推恩于子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣

A.无为而治 B.强干弱枝 C.郡国并重 D.重视儒术

14.西汉前期在皇帝陵墓旁边设置陵县,专为奉祀陵园之用,该县居民都是强迫迁徙而来的关东豪族和天下富商。这一举措( )

A.解除了豪强势力对中央的威胁 B.提升了皇帝的独尊地位

C.使行政区划带有祭祀色彩 D.有利于巩固国家的统一

15.汉武帝制定了“刺史六条问事”,刺史的监察对象第一条涉及地方豪强,其余五条皆与“二千石”地方官员有关;而《汉书》载,武帝时,豫州刺史鲍宣被丞相司直弹劾:“举错烦苛,代二千石署吏听讼,所察过诏条。”宜坐免。这表明汉武帝在监察上( )

A.以强化中央集权为目的 B.注重平衡中央与地方的权力

C.以解决王国问题为核心 D.注重对监察官员权力的划定

16.光武帝刘秀曾两次下令度田(清丈土地,核实户口),但均告失败。特别是像河南、南阳等地,度田官都知道“河南帝城多近臣,南阳帝乡多近亲”,根本不敢如实度田。据此可知光武帝度田( )

A.触犯了地方豪强地主的利益 B.削弱了中央政治经济力量

C.破坏了均田制度的顺利推行 D.推动了田庄经济迅速发展

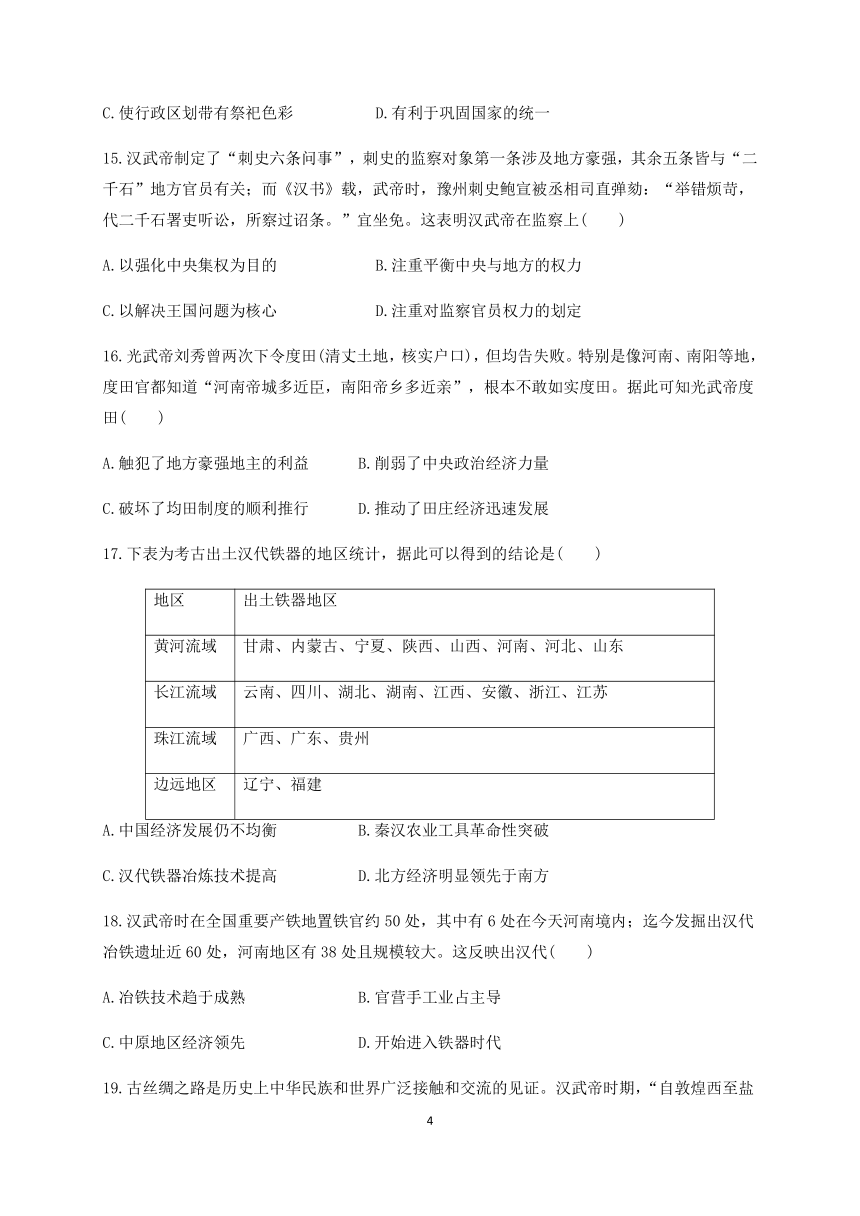

17.下表为考古出土汉代铁器的地区统计,据此可以得到的结论是( )

地区

出土铁器地区

黄河流域

甘肃、内蒙古、宁夏、陕西、山西、河南、河北、山东

长江流域

云南、四川、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、江苏

珠江流域

广西、广东、贵州

边远地区

辽宁、福建

A.中国经济发展仍不均衡 B.秦汉农业工具革命性突破

C.汉代铁器冶炼技术提高 D.北方经济明显领先于南方

18.汉武帝时在全国重要产铁地置铁官约50处,其中有6处在今天河南境内;迄今发掘出汉代冶铁遗址近60处,河南地区有38处且规模较大。这反映出汉代( )

A.冶铁技术趋于成熟 B.官营手工业占主导

C.中原地区经济领先 D.开始进入铁器时代

19.古丝绸之路是历史上中华民族和世界广泛接触和交流的见证。汉武帝时期,“自敦煌西至盐泽(今新疆罗布泊),往往起亭,而轮台、渠犁皆有田卒数百人,置使者校尉领护,以给使外国者。”由此可知( )

A.汉武帝派张骞出使西域 B.西汉政府严格限制出境商旅

C.汉王朝保护丝绸之路的畅通 D.东西方经济、文化交流频繁

20. “黄老”之称,始见于汉代史籍,但按照《史记》记载,“黄老之学”在战国时期的存在应该是确定无疑的,目前国内外大多数相关学者都对“黄老之学”在先秦的存在给予了肯定。由此可见,汉初奉行“黄老之学”( )

A.是历史发展的必然趋势 B.取决于先秦政治思想的流传

C.受司马迁的影响比较大 D.根植于先秦的历史文化传统

21. “天地之物有不常之变者,谓之异;小者谓之灾。灾常先至而异乃随之。灾者,天之谴也;异者,天之威也。谴之而不知,乃畏以威。”汉代出现的这一思想( )

A.维护了君主统治 B.解决了王国问题

C.背离了儒家思想 D.完善了监察制度

22.汉魏时期的“徒附”户,是豪强地主荫庇自己的宗族、宾客而形成的新的社会阶层。他们直接服务于豪强地主,逃避了朝廷的赋税和徭役兵役负担。以这一阶层为基础形成了庞大的田庄经济。这体现出汉魏时期的田庄( )

A.深受底层农民拥戴 B.自给自足程度较高

C.能与政府分庭抗礼 D.不利于政府的统治

23.南北朝时期,中书省和门下省设于宫中,主要负责皇家事务。唐朝时两省移出皇宫,并将两省官员分为内省官和外省官,两种官员都具有内、外朝官员的双重身份。这说明( )

A.国家事务的重要性有所提高 B.政治运行过程更为成熟

C.内外朝的职能差别逐渐消失 D.皇室成为政治权力中枢

24.《新唐书·百官志》载:“凡考,中上以上,每进一等,加禄一季;中中,守本禄;中下以下,每退一等,夺禄一季。”这表明唐王朝( )

A.对官员的考评与官员升降赏罚直接挂钩

B.制定了严格考核官员的标准

C.通过加强考核实现了唐王朝的长治久安

D.选官考核存在严格等级秩序

25.两汉实行州郡推荐、朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制。科举制更有利于( )

A.选拔最优秀的官吏 B.鉴别官员道德水平

C.排除世家子弟入仕 D.提升社会文化水平

26.唐代否定了按门第选官的九品中正制及等额推荐的察举制,实行分科考试、差额录取的科举制,这反映出唐代( )

A.官员特权受到否定 B.君主集权得到强化

C.选才注重知识水平 D.选官重视思想品德

27.秦汉时期的“九卿”作为国家机关,其职能既包括了国家事务,也包括了皇家事务。唐代完成了国家事务和皇家事务的分离,行政和事务的处理也进入了一个更加有序的时代。这反映了( )

A.官僚政治逐渐发展完善

B.“家国同构”形态的终结

C.政务处理的高度程式化

D.君主权力不断得以强化

28.唐代官吏选定后,要呈报门下省审议,称为“过官”。如门下省认为选用不当,则驳回重选,即使是皇帝的旨意,也不能通过。唐代的“过官”制度( )

A.削弱了皇帝权力 B.利于防范官员权力滥用

C.加强了中央集权 D.降低了决策机制的效率

29.商鞅变法推行“异子之科”,规定凡一户之中有两个以上儿子到立户年龄而不分居的,加倍征收户口税等;汉宣帝以孝治天下,对“父子别居”等现象进行惩治,曹魏废除“异子之科”。以上变化反映了( )

A.以儒治国重视家庭人伦亲情

B.小家庭制不利于赋税的征派

C.以礼治国理念优于法家学说

D.社会动荡客观需要组建大家庭

30.中国古代某一时期,朝廷与地方矛盾尖锐。某节度使派人到中书省办事,因其态度恶劣,遭宰相武元衡呵斥。不久,武元衡在靖安坊的东门被该节度使派人刺杀。此事发生在( )

A.汉长安 B.唐长安 C.宋汴梁 D.元大都

莆田第二十五中学2019—2020学年下期期末考试卷

高二历史答题卷42278303810考场座位号:

考场座位号:

出卷人:周美霞 审核:高二备课组

一、选择题(共30题,每题2分,共60分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

答案

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

答案

二、非选择题(共40分)

31.选官用人关乎国家的长治久安,中国古代选官用官制度蕴含了许多政治智慧。阅读下列材料:

材料一 汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官,充分适应了君子贤人任官以“轨德立化”的思想。自东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。顺帝阳嘉元年考试经术笺奏,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 唐代科举考生可以“怀牒自列于州县”,允许自由报考,当时的取士原则兼顾着士子的平日才学和科场表现,若仅就规则而言,尚不周严。为杜绝舞弊,自宋真宗朝始,各级考试的试卷一律“封弥”、“誊录”,由皇帝主持的殿试也实行初考、复考、详定三级评定制度。在宋代,科举入仕者逐渐增多,成为文职官僚队伍中的核心力量。赵宋统治者鼓励敞开言路,士大夫们在处理各类国家事务之际亦敢于负责而直抒己见。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料三 唐代朝廷经常派遣监察官员或特使巡行各地,在视察地方政治的同时,监督校核官员课绩。宋代地方监司既管监察,又掌考课。宋代中央监察部门以整肃吏治为己任,也时常过问官员的善恶、能否。宋廷考察地方官吏时并不专一倚重地方监司,而经常是通过监司、御史台各自系统独立检举、相互核查。

——摘编自邓小南《课绩·资格·考察——唐宋文官考核制度侧谈》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括西汉察举制的选官原则,简述东汉察举制的发展表现。(6分)

(2)据材料二,归纳唐宋时期科举制的发展趋势,分析科举制的进步性。(9分)

(3)据材料三,概括唐宋时期官员考察制度的特点。综合上述材料,归纳古代选官用官制度所蕴含的政治智慧。(10分)

31.[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

表2 清末新政时期部分商务法规、章程内容

商会简明章程(1904年)

商务繁富之区设立商务总会,商务发达稍次之地则设商务

分会。

商人通例(1904年)

肯定商人的地位,规定享有的权利和应遵循的通行规则等。

公司律(1904年)

规定公司的创办程序、组织形式与经营方式,商办公司与

官办公司、官商合办公司“享一体保护之利益”。

奖给商勋章程(1906年)

凡制造新式机器者,奖以三等至一等商勋,赏加四品至二

品顶戴。

华商办理农工商实业爵赏章程(1907年)

凡集股创办企业的华商,根据资本额多少,可分别获一、

二、三等子爵和三品卿、四品卿爵赏。

——摘编自朱英《晚清经济政策与改革措施》等

(1)根据材料,概括清末新政在振兴商务方面采取的措施。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析材料中的法规、章程对传统商业的突破性意义。(9分)

参考答案

BDABB DDDDB DDBDD ACCCD ADAADD CABAB

31、

答案 (1)选官原则:以德取人;发展表现:注重官员的吏治能力;举荐与考试相结合。

(2)趋势:开放性;严密化。进步性:扩大官吏来源;追求公平公正;加强中央集权;提高官员素质。

(3)特点:将课绩与监察紧密结合;考察方式多途并进。政治智慧:选贤任能注重德才兼备;鼓励官员积极治国理政;构建完善官员考察机制。

32、(1)广泛组织商会;制定商律,保护商人开办公司的各项权益;对商人授予商勋和爵位。

(2)否定了抑商政策,提高了商人的社会地位;动摇了传统义利观;突破了旧式商业组织的束缚。

426720067310考场座位号:

考场座位号:

高二历史

一、选择题(共30题,每题2分,共60分)

1.周朝时所封郑、晋、鲁、卫、蔡等同姓诸侯封地大都在富庶或战略要地。而异姓诸侯,除了宋、陈、许、杞、邾等小国处于内地外,其余多在偏远地区。造成这种现象的原因是( )

A.开疆拓土的需要 B.维护周王室的利益

C.诸侯等级的不同 D.强化中央集权的考虑

37439602927352. “家国同构”是我国古代社会的重要特征,某位学者绘制了如图所示结构图,对此解读正确的是( )

A.血缘关系是古代政治制度的核心纽带

B.小农经济是封建政府财政的主要来源

C.儒家思想是宗法观念产生的思想基础

D.宗法家族是国家政府功能的扩展延伸

3.《左传》记载,公元前516年,齐景公问政于晏婴。晏婴献策回答:“唯礼可以已之”,若行礼制则“民不迁,农不移,工贾不变,士不滥,官不滔,大夫不收公利”。这表明先秦的“礼”是( )

A.治国安邦的重要措施 B.以人为本的民本思想

C.维护宗法分封的工具 D.强化等级秩序的手段

4.晋献公的曾祖父是晋穆侯的小儿子,晋献公夺取晋国国君位置后,为巩固其地位,将公族(大宗国君亲族)势力屠杀殆尽。从此晋国不再立公子、公孙为贵族,史称“晋无公族”。这样一来,政权就落到卿大夫手中,于是就有了韩赵魏三家分晋。这说明( )

A.西周的分封制开始瓦解 B.宗法制有利于政权稳定

C.封建等级制度受到冲击 D.家国体制退出历史舞台

5.春秋时期,大国打出“尊王”的旗帜争夺霸主地位,挟天子以号令其他诸侯;战国时期,诸侯不再尊崇周天子,自行称王并互相攻伐兼并。这反映出当时( )

A.中央集权日趋瓦解 B.统一趋势逐渐增强

C.贵族政治已经崩溃 D.宗法体系受到冲击

6.《吕氏春秋》说:“冬至后五旬七日昌生。昌者,百草之先生也,于是始耕。”《氾胜之书》说:“凡耕之本,在于趣时,和土、务粪泽、早锄早获。”材料反映了古代农业

A.注重农业时令 B.尊重自然规律

C.重视历法指导 D.强调精耕细作

7.《荀子·富国》说:“今是土之生五谷也,人善治之,则亩数盆(古量器名),一岁而再获之。”这说明,战国时期( )

A.五谷开始种植 B.铁犁牛耕已经广泛使用

C.土地私有出现 D.单位面积产量大大提高

8.《史记》记载:“使孔子名布扬天下者,子贡先后之也。此所谓得势而益彰乎?”子贡是孔子的学生,在今山东、河南一带经商,“结驷联骑……所至,国君无不分庭与之抗礼”。以上材料可以说明( )

A.儒家思想鼓励参与商业等经济活动 B.商业竞争激化了诸侯国之间的矛盾

C.商品经济发展推动了诸子百家兴起 D.商业活动具有传播思想文化的功能

9.战国时期,除儒、墨显学之外,还有道、法、阴阳等家,甚至一家之内也不断地再分化为小的宗派,如“儒分为八,墨离为三”。各家都抱着“以其学易天下”为宗旨,各国君主对各家也是“兼而礼之”。上述现象反映的是( )

A.学术气氛空前浓厚 B.出现百家争鸣局面

C.养士之风极为盛行 D.学术适应政治需要

10.秦律诉讼有“公室告”和“非公室告”之分。“贼杀伤、盗他人为公室告”,而“主擅杀、刑、髡其子、臣妾,是谓非公室告”。属于公室告的案件,官府应予受理,非公室告案件则不予受理。秦律诉讼程序存在明显差异,是因为( )

A.秦朝建立了历史上第一个统一国家 B.维护君权与国家利益的现实需要

C.儒家伦理贯穿法治思想的必然产物 D.巩固家庭与社会稳定的理性选择

11.尚书始置于秦,“秦世,少府遣吏四人在殿中法书(学通章奏),故谓之尚书”,汉武帝废除了原来的禁(帝王所居官苑)外尚书,在禁中设立由宦官主持的禁中尚书,这表明秦汉时期( )

A.中央政府行政效率不断提高 B.尚书成为最高行政机构

C.宦官集团严重威胁专制皇权 D.国家决策权力日趋集中

12.西汉元帝皇后王政君在成帝去世后,一立年幼庶孙哀帝,再立九岁庶孙平帝,三默认王莽立仅两岁的孺子刘婴为皇太子。材料说明( )

A.皇位继承中宗法观念已经崩溃 B.君主专制制度事实上开始动摇

C.太后临朝称制有利于政权延续 D.太后立幼是权力斗争激化表现

13.下表为汉代政治家提出的思想主张,这些主张体现出的共同的治国策略是( )

时期

政治家

主张

汉文帝时期

贾谊

欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。力少则易使以义,国小则无邪心,令海内之势,如身之使臂,臂之使指,莫不从制

汉景帝时期

晁错

昔高帝初定天下……大封同姓……分天下半……削之亦反。削之,其反亟,祸小;不削,反迟,祸大

汉武帝时期

主父偃

愿陛下令诸侯得推恩于子弟,以地侯之。彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱矣

A.无为而治 B.强干弱枝 C.郡国并重 D.重视儒术

14.西汉前期在皇帝陵墓旁边设置陵县,专为奉祀陵园之用,该县居民都是强迫迁徙而来的关东豪族和天下富商。这一举措( )

A.解除了豪强势力对中央的威胁 B.提升了皇帝的独尊地位

C.使行政区划带有祭祀色彩 D.有利于巩固国家的统一

15.汉武帝制定了“刺史六条问事”,刺史的监察对象第一条涉及地方豪强,其余五条皆与“二千石”地方官员有关;而《汉书》载,武帝时,豫州刺史鲍宣被丞相司直弹劾:“举错烦苛,代二千石署吏听讼,所察过诏条。”宜坐免。这表明汉武帝在监察上( )

A.以强化中央集权为目的 B.注重平衡中央与地方的权力

C.以解决王国问题为核心 D.注重对监察官员权力的划定

16.光武帝刘秀曾两次下令度田(清丈土地,核实户口),但均告失败。特别是像河南、南阳等地,度田官都知道“河南帝城多近臣,南阳帝乡多近亲”,根本不敢如实度田。据此可知光武帝度田( )

A.触犯了地方豪强地主的利益 B.削弱了中央政治经济力量

C.破坏了均田制度的顺利推行 D.推动了田庄经济迅速发展

17.下表为考古出土汉代铁器的地区统计,据此可以得到的结论是( )

地区

出土铁器地区

黄河流域

甘肃、内蒙古、宁夏、陕西、山西、河南、河北、山东

长江流域

云南、四川、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、江苏

珠江流域

广西、广东、贵州

边远地区

辽宁、福建

A.中国经济发展仍不均衡 B.秦汉农业工具革命性突破

C.汉代铁器冶炼技术提高 D.北方经济明显领先于南方

18.汉武帝时在全国重要产铁地置铁官约50处,其中有6处在今天河南境内;迄今发掘出汉代冶铁遗址近60处,河南地区有38处且规模较大。这反映出汉代( )

A.冶铁技术趋于成熟 B.官营手工业占主导

C.中原地区经济领先 D.开始进入铁器时代

19.古丝绸之路是历史上中华民族和世界广泛接触和交流的见证。汉武帝时期,“自敦煌西至盐泽(今新疆罗布泊),往往起亭,而轮台、渠犁皆有田卒数百人,置使者校尉领护,以给使外国者。”由此可知( )

A.汉武帝派张骞出使西域 B.西汉政府严格限制出境商旅

C.汉王朝保护丝绸之路的畅通 D.东西方经济、文化交流频繁

20. “黄老”之称,始见于汉代史籍,但按照《史记》记载,“黄老之学”在战国时期的存在应该是确定无疑的,目前国内外大多数相关学者都对“黄老之学”在先秦的存在给予了肯定。由此可见,汉初奉行“黄老之学”( )

A.是历史发展的必然趋势 B.取决于先秦政治思想的流传

C.受司马迁的影响比较大 D.根植于先秦的历史文化传统

21. “天地之物有不常之变者,谓之异;小者谓之灾。灾常先至而异乃随之。灾者,天之谴也;异者,天之威也。谴之而不知,乃畏以威。”汉代出现的这一思想( )

A.维护了君主统治 B.解决了王国问题

C.背离了儒家思想 D.完善了监察制度

22.汉魏时期的“徒附”户,是豪强地主荫庇自己的宗族、宾客而形成的新的社会阶层。他们直接服务于豪强地主,逃避了朝廷的赋税和徭役兵役负担。以这一阶层为基础形成了庞大的田庄经济。这体现出汉魏时期的田庄( )

A.深受底层农民拥戴 B.自给自足程度较高

C.能与政府分庭抗礼 D.不利于政府的统治

23.南北朝时期,中书省和门下省设于宫中,主要负责皇家事务。唐朝时两省移出皇宫,并将两省官员分为内省官和外省官,两种官员都具有内、外朝官员的双重身份。这说明( )

A.国家事务的重要性有所提高 B.政治运行过程更为成熟

C.内外朝的职能差别逐渐消失 D.皇室成为政治权力中枢

24.《新唐书·百官志》载:“凡考,中上以上,每进一等,加禄一季;中中,守本禄;中下以下,每退一等,夺禄一季。”这表明唐王朝( )

A.对官员的考评与官员升降赏罚直接挂钩

B.制定了严格考核官员的标准

C.通过加强考核实现了唐王朝的长治久安

D.选官考核存在严格等级秩序

25.两汉实行州郡推荐、朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制。科举制更有利于( )

A.选拔最优秀的官吏 B.鉴别官员道德水平

C.排除世家子弟入仕 D.提升社会文化水平

26.唐代否定了按门第选官的九品中正制及等额推荐的察举制,实行分科考试、差额录取的科举制,这反映出唐代( )

A.官员特权受到否定 B.君主集权得到强化

C.选才注重知识水平 D.选官重视思想品德

27.秦汉时期的“九卿”作为国家机关,其职能既包括了国家事务,也包括了皇家事务。唐代完成了国家事务和皇家事务的分离,行政和事务的处理也进入了一个更加有序的时代。这反映了( )

A.官僚政治逐渐发展完善

B.“家国同构”形态的终结

C.政务处理的高度程式化

D.君主权力不断得以强化

28.唐代官吏选定后,要呈报门下省审议,称为“过官”。如门下省认为选用不当,则驳回重选,即使是皇帝的旨意,也不能通过。唐代的“过官”制度( )

A.削弱了皇帝权力 B.利于防范官员权力滥用

C.加强了中央集权 D.降低了决策机制的效率

29.商鞅变法推行“异子之科”,规定凡一户之中有两个以上儿子到立户年龄而不分居的,加倍征收户口税等;汉宣帝以孝治天下,对“父子别居”等现象进行惩治,曹魏废除“异子之科”。以上变化反映了( )

A.以儒治国重视家庭人伦亲情

B.小家庭制不利于赋税的征派

C.以礼治国理念优于法家学说

D.社会动荡客观需要组建大家庭

30.中国古代某一时期,朝廷与地方矛盾尖锐。某节度使派人到中书省办事,因其态度恶劣,遭宰相武元衡呵斥。不久,武元衡在靖安坊的东门被该节度使派人刺杀。此事发生在( )

A.汉长安 B.唐长安 C.宋汴梁 D.元大都

莆田第二十五中学2019—2020学年下期期末考试卷

高二历史答题卷42278303810考场座位号:

考场座位号:

出卷人:周美霞 审核:高二备课组

一、选择题(共30题,每题2分,共60分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

答案

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

答案

二、非选择题(共40分)

31.选官用人关乎国家的长治久安,中国古代选官用官制度蕴含了许多政治智慧。阅读下列材料:

材料一 汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官,充分适应了君子贤人任官以“轨德立化”的思想。自东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。顺帝阳嘉元年考试经术笺奏,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 唐代科举考生可以“怀牒自列于州县”,允许自由报考,当时的取士原则兼顾着士子的平日才学和科场表现,若仅就规则而言,尚不周严。为杜绝舞弊,自宋真宗朝始,各级考试的试卷一律“封弥”、“誊录”,由皇帝主持的殿试也实行初考、复考、详定三级评定制度。在宋代,科举入仕者逐渐增多,成为文职官僚队伍中的核心力量。赵宋统治者鼓励敞开言路,士大夫们在处理各类国家事务之际亦敢于负责而直抒己见。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料三 唐代朝廷经常派遣监察官员或特使巡行各地,在视察地方政治的同时,监督校核官员课绩。宋代地方监司既管监察,又掌考课。宋代中央监察部门以整肃吏治为己任,也时常过问官员的善恶、能否。宋廷考察地方官吏时并不专一倚重地方监司,而经常是通过监司、御史台各自系统独立检举、相互核查。

——摘编自邓小南《课绩·资格·考察——唐宋文官考核制度侧谈》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括西汉察举制的选官原则,简述东汉察举制的发展表现。(6分)

(2)据材料二,归纳唐宋时期科举制的发展趋势,分析科举制的进步性。(9分)

(3)据材料三,概括唐宋时期官员考察制度的特点。综合上述材料,归纳古代选官用官制度所蕴含的政治智慧。(10分)

31.[历史——选修1:历史上重大改革回眸](15分)

材料

表2 清末新政时期部分商务法规、章程内容

商会简明章程(1904年)

商务繁富之区设立商务总会,商务发达稍次之地则设商务

分会。

商人通例(1904年)

肯定商人的地位,规定享有的权利和应遵循的通行规则等。

公司律(1904年)

规定公司的创办程序、组织形式与经营方式,商办公司与

官办公司、官商合办公司“享一体保护之利益”。

奖给商勋章程(1906年)

凡制造新式机器者,奖以三等至一等商勋,赏加四品至二

品顶戴。

华商办理农工商实业爵赏章程(1907年)

凡集股创办企业的华商,根据资本额多少,可分别获一、

二、三等子爵和三品卿、四品卿爵赏。

——摘编自朱英《晚清经济政策与改革措施》等

(1)根据材料,概括清末新政在振兴商务方面采取的措施。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析材料中的法规、章程对传统商业的突破性意义。(9分)

参考答案

BDABB DDDDB DDBDD ACCCD ADAADD CABAB

31、

答案 (1)选官原则:以德取人;发展表现:注重官员的吏治能力;举荐与考试相结合。

(2)趋势:开放性;严密化。进步性:扩大官吏来源;追求公平公正;加强中央集权;提高官员素质。

(3)特点:将课绩与监察紧密结合;考察方式多途并进。政治智慧:选贤任能注重德才兼备;鼓励官员积极治国理政;构建完善官员考察机制。

32、(1)广泛组织商会;制定商律,保护商人开办公司的各项权益;对商人授予商勋和爵位。

(2)否定了抑商政策,提高了商人的社会地位;动摇了传统义利观;突破了旧式商业组织的束缚。

同课章节目录