第4课 古代的生产工具与劳作 教学设计

文档属性

| 名称 | 第4课 古代的生产工具与劳作 教学设计 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-03 11:10:21 | ||

图片预览

文档简介

第4课 古代的生产工具与劳作 教学设计

一、教学理念

1.落实育人目标。历史教学应该从“一体四层四翼”的高考评价体系出发,培养和提高学生历史学科核心素养,坚持正确的思想导向和价值判断,最终达到立德树人的根本任务。学生通过历史课程的学习能够掌握必备知识,培养学生关键能力,落实历史学科素养,树立核心价值。能够从历史中汲取经验教训,把历史学习所得与国家民族发展繁荣结合起来,立志为新时达中国特色社会主义建设、中华民族伟大复兴做出自己的贡献。

2.促进学生发展。教学的出发点和落脚点都是学生,课堂教学时一定是围绕学生来展开,学生在这节课中必备知识是否掌握,关键能力是否提高,学科素养是否提升,核心价值是否彰显。教学是教学相长的过程,在这个过程中教师要变教书匠为研究者,以研究者的眼光分析教学理论和教学实践中的问题,对自身教学行为进行反思。教师要变执教者为参与者,与学生一起探求真理。教师要变管理者为组织者,最大限度地组织学习资源,组织课前、课中和课后的合作探究与体验学习。

二、教科书教学内容分析

《古代的生产工具与劳作》是选择性必修2第二单元《生产工具与劳作方式》中的第一课。教材主要从两个方面介绍了古代的生产工具演变和劳作方式:第一个方面讲的是生产工具的演变过程,包括古代农业工具的变化和古代手工业工具的进步;第二个方面讲的是古代农业和手工业典型劳作方式:农业家庭式劳作、农业庄园式劳作、手工业家庭式劳作和手工业作坊式劳作。无论是古代生产工具的演变还是劳作方式的内容,课本编排时都是中国西方同时阐述,以中国的内容为主,所以确定本节课重点是中国古代生产工具的变化和劳作方式的发展。本课教材内容对生产工具变化对社会发展带来的革命性影响阐述较少,上课时根据学情补充相关材料,帮助学生理解生产工具变革对人类社会的革命性意义。本课在选择性必修2模块第二单元中是整个人类生产工具与劳作方式演变的开始阶段,是第5课《工业革命与工厂制度》、第六课《科技革命与现代技术发展》的基础,是学生形成历史脉络,梳理生产工具与劳作方式历史进程中不可或缺的一部分。这节课最重要的是为后面两节课的学习奠定理论基础:生产工具是反应生产力性质的综合性标志,生产工具决定劳作方式,生产力是社会进步的根本推动力。整个单元都要在唯物史观指导下展开,同时注重时空观念的培养。

三、学情分析

本课的教学对象是完成了历史必修课程后,据个人兴趣和升学需求进行选择性修习的学生。学生在学习历史必修课程《中外历史纲要》后对基本的历史史实、关键的历史能力、历史学科素养都有了一定程度的基础,所以在这节课学习时可以放手让学生自己整理基本历史史实,通过自主合作学习完成基础知识的学习。此时的学生是有升学需求的,所以在基础知识掌握之上注重培养学生历史学科关键能力和历史学科素养,此时学生因选择了历史作为高考科目,对历史学习兴趣较浓但理论知识欠缺,尤其是唯物史观的知识,这节课设计中有较多的学生参与互动,以此激发学生对历史学习的兴趣,也有层层深入的问题设置,引发学生对历史本质的思考,学生学会从不同角度认识历史发展中全局与局部、历史与现实、中国与世界的内在联系。

四、教学目标

1、梳理古代东西方生产工具发展历程,厘清时空脉络,形成宏观历史视野,培养历史时空观念。

2、对照生产工具与劳作方式,认识生产工具决定劳作方式。分析战国时期、清中后期生产工具对社会的不同影响,理解生产工具变革对人类社会的革命性意义。能够用唯物史观的理论分析历史问题。

3、认识科技创新的意义,形成责任担当意识和历史使命感。

五、教学重难点分析

重点:中国古代劳动工具的变化和主要劳作方式。

这一单元主要内容是了解人类劳动工具与主要劳作方式变化,这节课阐述古代劳动工具与主要劳作方式,是梳理单元线索的一部分内容。课本在阐述古代生产工具变化和劳作时把更多的内容放到了中国古代上,对西方的相关内容阐述较少,在学习时也可按照课本内容,多学习中国古代的相关知识,西方的内容可作为学生能力迁移的内容解决。再对照课标要求,可以确定中国古代生产工具的变化与主要劳作方式是本节课的重点。

难点:认识生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

生产工具和劳作方式是组成生产方式的重要内容,生产工具变化带来劳作方式变化,也带来了整个社会的全面变革,古代如此,今天亦如此。可以通过特定时空下具体案例的分析,如分析中国战国时铁农具使用促进社会转型,清中后期生产工具变化不大所以落后于西方。让学生感受生产方式变革对人类社会发展具有的革命性意义。

六、教学设计思路

1.整合,化繁为简。由于教材内容没有明显的时间分期,处理本课内容时我按照生产工具的变革的历史分期方法,将人类古代的历史分为石器时代、青铜时代和铁器时代来阐述,将中国与西方均纳入到一个时序之中,既能体现纵向的发展演变,也能横向观察,有利于培养学生时空观念。

2.比较,深化理解。中西对比,相同时序下不同地区生产工具与劳作方式对比,突出古代中国与西方封建社会生产工具不同带来劳作方式的差异。古代中国不同时段对比,选取战国时期和清中后期(1800前后)这两个典型的时间点,补充材料,学生从中看出生产工具进步就会引发生产关系变革,进而导致政治、思想文化等整个社会变革,推动社会转型;生产工具落后就会导致国家全面落后,社会不能成功转型,落后于时代潮流,就会被动挨打。进而得出认识:生产工具是反映生产力性质的综合性标志,生产力是社会进步的根本推动力;生产工具的变革对人类社会展所具有的革命性意义。

3.回归,凸显价值。理解了生产工具的作用后,从历史到现实,今天我们可以从中得出什么启示,思考中国怎样做才能由迟滞落后到风骚独领,发挥历史为现实服务的作用,也体现历史学科立德树人的根本任务,凸显育人价值。

七、教学过程

课前准备

给学生的学习小组分配任务,让学生课前阅读课本并利用现代信息技术自己搜集中西方生产工具,用时间轴梳理古代中西方生产工具发展历程,了解古代农业和手工业的主要劳作方式。制作PPT或者网页准备课上展示。

新课导入

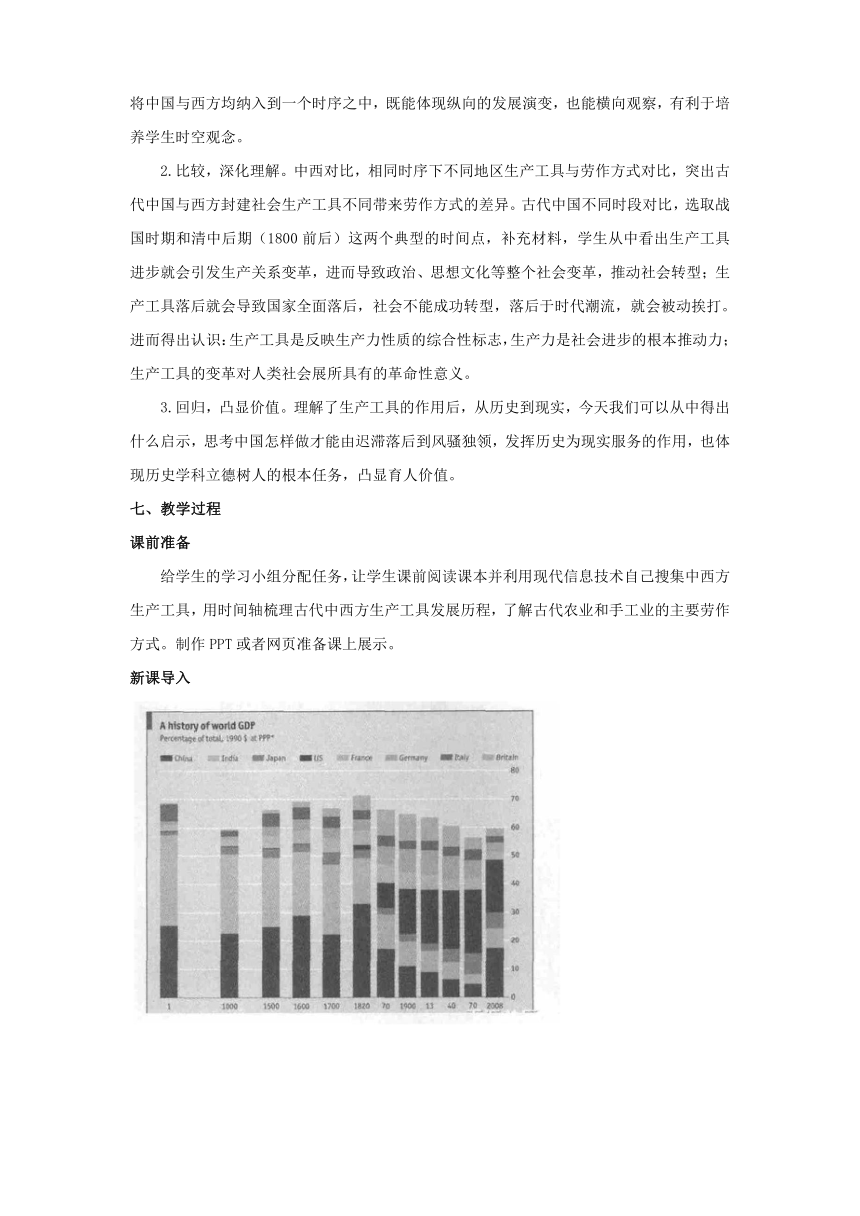

(展示图表)你能从图表中得出什么信息?分析其原因。

引导学生得出古代中国GDP在世界上所占比重大,原因是农耕经济发展。

(展示图片)观察图片,发展农耕经济除了劳动者之外还有什么很重要?

生产工具,每一种生产都离不开相应的工具。这节课我们来学习古代的生产工具与劳作。

新课讲授

你讲我听:小组合作,自主学习成果展示。

把你们小组梳理的中国古代和西方古代农业工具、手工业工具的变化历程以及其对应的主要劳作方式展示给大家吧!

一、从多元中心到一枝独秀——中国古代农具的发展历程

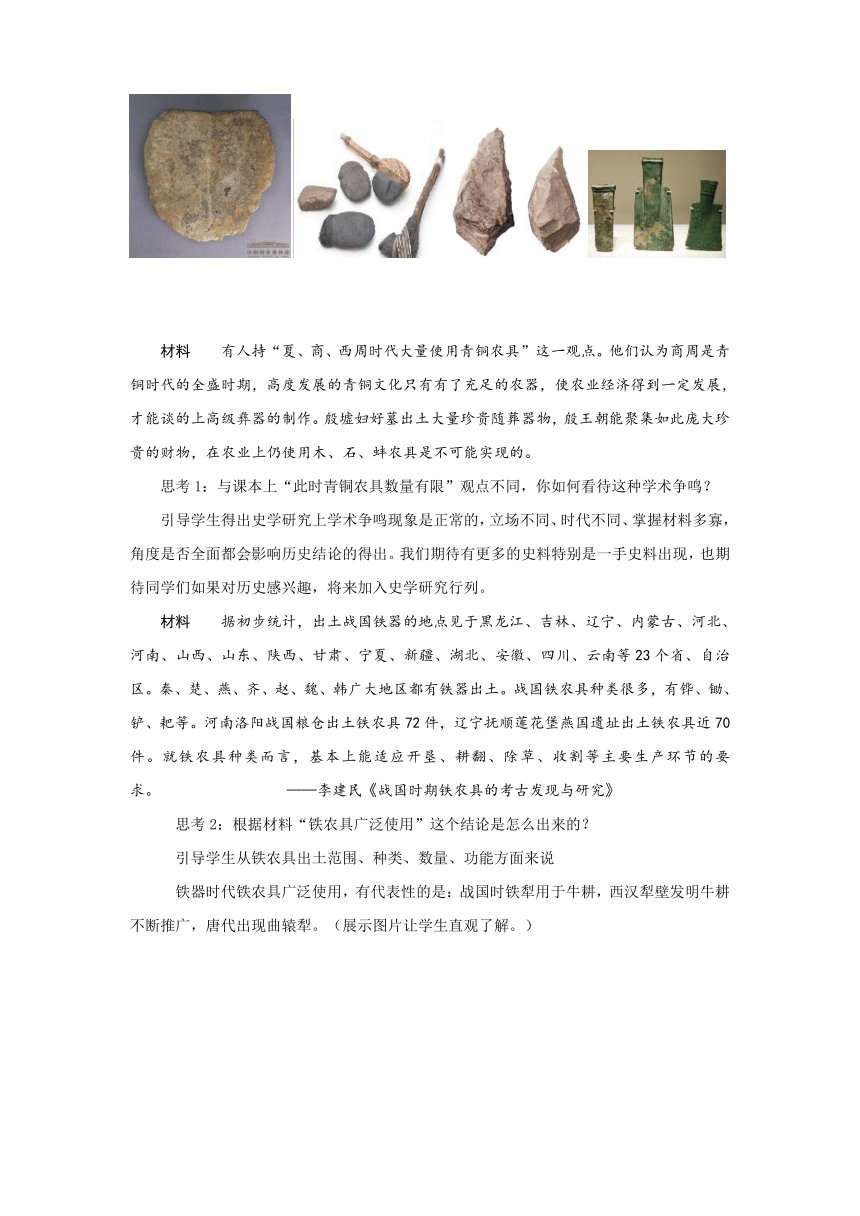

教师讲述:考古学根据生产工具的变革,将人类古代的历史分为石器时代、青铜时代和铁器时代。在中国古代石器时代大约和原始社会吻合,青铜时代和奴隶社会吻合、铁器时代对应的是封建社会。

(一)中国古代农具发展历程

耕作工具:旧石器时代:打制石器

????????新石器时代:磨制石器?石斧、石锄、石镰、骨耜、末期出现石犁

青铜时代:木、石、骨、蚌质农具为主,出现青铜铸造农具但数量有限

铁器时代:铁器广泛使用,战国时铁犁用于牛耕,西汉犁壁发明牛耕不断推广,唐代出现曲辕犁。

(分别展示不同时期,不同生产工具的图片,学生能直观的了解。)

材料??有人持“夏、商、西周时代大量使用青铜农具”这一观点。他们认为商周是青铜时代的全盛时期,高度发展的青铜文化只有有了充足的农器,使农业经济得到一定发展,才能谈的上高级彝器的制作。殷墟妇好墓出土大量珍贵随葬器物,殷王朝能聚集如此庞大珍贵的财物,在农业上仍使用木、石、蚌农具是不可能实现的。

思考1:与课本上“此时青铜农具数量有限”观点不同,你如何看待这种学术争鸣?

引导学生得出史学研究上学术争鸣现象是正常的,立场不同、时代不同、掌握材料多寡,角度是否全面都会影响历史结论的得出。我们期待有更多的史料特别是一手史料出现,也期待同学们如果对历史感兴趣,将来加入史学研究行列。

材料??据初步统计,出土战国铁器的地点见于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山西、山东、陕西、甘肃、宁夏、新疆、湖北、安徽、四川、云南等23个省、自治区。秦、楚、燕、齐、赵、魏、韩广大地区都有铁器出土。战国铁农具种类很多,有铧、锄、铲、耙等。河南洛阳战国粮仓出土铁农具72件,辽宁抚顺莲花堡燕国遗址出土铁农具近70件。就铁农具种类而言,基本上能适应开垦、耕翻、除草、收割等主要生产环节的要求。??????????????????????????????——李建民《战国时期铁农具的考古发现与研究》

思考2:根据材料“铁农具广泛使用”这个结论是怎么出来的?

引导学生从铁农具出土范围、种类、数量、功能方面来说

?铁器时代铁农具广泛使用,有代表性的是:战国时铁犁用于牛耕,西汉犁壁发明牛耕不断推广,唐代出现曲辕犁。(展示图片让学生直观了解。)

?????灌溉工具的变化:原始社会到奴隶社会后期:制造陶器汲水灌溉

?????????????奴隶社会后期:桔槔(利用杠杆原理进行灌溉)

?????????????东汉末:翻车,三国马钧革新翻车(人力)

唐代:筒车(流水的力量,自然力)

翻倒,翻倒,喝得醉来吐掉,转来转去自行,千匝万匝未停。停未?停未?禾苗待我灌醉。——徐来军《调笑令》同学们猜猜这说的是哪个工具?

过渡:看完了中国古代生产工具的发展历程,你能得出中国农业生产工具很先进这个结论吗?不能,因为没有对比。我们来了解一下世界农业生产工具发展历程。

思考3:通过中国和世界生产工具发展历程的对比,可以得出什么结论?

引导学生得出中国封建社会之前中国生产工具和世界发展历程相似,是多元中心之一,战国后中国古代生产工具领先世界,一枝独秀。

(二)中国古代农具发展历程中的变化和特点

我们了解了中国古代农业工具在世界上的地位,再把视野投向中国,中国古代农业工具发展的历程体现出怎样的变化?在发展历程中形成了什么特征?

(给同学们三个角度,同学们思考得出)

农具材料:木、石、骨、蚌质农具?? ?铁农具

耕作方式:刀耕火种?????????? 耒耜锄耕?铁器牛耕

农用动力:人力???????????? 畜力、自然力

课堂探究:

材料一??同样一把锄头,可用来翻地,开沟,起垄,中耕,收获(如掘收甘薯,花生,芋头等)。同样一把镰刀可以用来收割各种作物。一部耧车可用于播种芝麻、粟、小麦、高粱、大 豆、玉米等大小不同的种子。南方的耕犁既可下水田,也可以上山耕梯田。

??????????????????????????????????????????????——陶鼎来:《珍视我国农具遗产》

材料二?广泛利用竹木石等材料,尽量节省金属材料。如筒车、水车、水碓和风扇车、耕车、桔槔等,有时甚至连铁钉都不用 ( 用榫卯或竹钉 )。

????????????????????????????????——陈文华:《试论我国传统农业工具的历史地位》

材料三??曲辕犁的主要特点是犁辕不直接与牛轭相连,而是通过其前端的可活动的犁盘或挂钩用绳套与牛轭相连。犁索与犁辕连接处在役牛臀部之下,犁辕缩短,改直辕为曲辕。犁架重量因而减轻,它可用一牛挽拉,灵活自如,尤便于转弯。?????????——李根蟠《农业科技史话》

材料四??《梭山农谱》记述了一种水稻除虫工具:“田家奋臂举梳行,累累就毙矣.虫当梳者,血肉俱糜梳齿上”。《农言著实》著录一种适应于北方旱作地区的中耕除草工具。为解决耕牛不足的困难,北宋政府曾于淳化五年(994)和景德二年(1005)分别在黄淮地区和河北地区两次推广踏犁。

依据材料,概括我国古代农业工具发展的特点,并分析其因素。

特点:通用性广、材料以木石竹为主节省金属、轻便灵活、结构轻巧、不断创新

因素:劳动人民的智慧、政府重视推广、注重经验总结和传承

二、从中国之优到中国之忧 ——中国古代生产工具的影响

?过渡:不同的时代有不同的生产工具,不同的工具对时代有不同的影响。看中国古代不同时期生产工具对中国社会的影响。

(一)生产工具对劳作方式的影响

材料??◆甲骨文 “(王)大令众人曰,???(xie)田。”

思考1:材料反映了铁器时代之前怎样的劳作方式?(集体劳作)

材料??“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”

——《汉书·食货志》

思考2:材料反映了铁器时代怎样的劳作方式?

得出个体劳作,在春秋后期,所谓的个体即指一个家庭,所以这种劳作方式我们叫农业家庭式劳作。

思考3:不同的时间劳动工具不同,劳作方式也不同,那中国古代农业工具变化与劳作方式的变化是否有关系?有什么关系?

引导学生得出有关系,有什么样的劳动工具就有什么样的劳作方式,生产工具是反应生产力性质的综合性标志;生产工具决定劳作方式。

(展示西方农具发展历程和对应的劳作方式)

思考4:为什么同处于封建社会,西方是农业庄园式劳作为主中国是农业家庭式劳作为主?

引导学生得出西方封建社会生产工具较中国落后,生产工具是反应生产力性质的综合性标志;生产工具决定劳作方式。

(二)生产工具对社会转型的影响

过渡:生产工具不仅决定劳作方式,它还有什么作用呢?我们拿起放大镜,去观察战国时期和19世纪前后的中国,去探求生产工具对社会发展的巨大作用。

课堂探究:

阅读学案上战国时期和清中后期相关材料,回答每一部分材料后的相关问题,并谈谈你对生产工具作用的认识。自己先阅读材料思考问题,然后小组合作解决问题。(两个时期分给不同的小组,小组合作讨论、展示答案、教师引导)

情景1:战国时期:

材料一?它(战国铁制生产工具的广泛使用)为古代农业的发展提供了新的劳动手段和技术条件, 扩大了耕地面积,增加水利设施, 改进土壤加工和耕作技术, 使农业获得迅速发展。?????????????????????????????????——雷从云《战国铁农具的考古发现及其意义》

材料二??铁犁牛耕技术使大量的荒地得到开垦,私田大量增加,私田不向国君缴纳赋税。以鲁国为代表的的各诸侯国为增加收入,进行税制改革,无论公田、私田一律按亩征税,促使新的封建土地所有制形成。在新兴的地主阶级的推动下,各国诸侯先后进行了变法活动,封建制度最终在各国确立。其中秦国的商鞅变法较为彻底。

材料三?礼崩乐坏的社会大裂变,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求更助长了士阶层的声势。……竞相争霸的诸侯列国,尚未建立统一的观念形态。学术环境宽松活泼,使文化人有可能进行独立的、富于创造性的精神劳动,从而为道术“天下裂”提供了前提条件。???????????????????????????????????????????????——《中国文化概论》

1、依据材料一和所学知识,简述铁农具应用对当时农业发展的影响。

开垦荒地、兴修水利、铁犁用于牛耕、精耕细作、产量提高

2、结合材料二、三,分析战国时期铁农具使用对社会转型的作用。

经济:井田制到封建土地所有制;政治:各国变法,诸侯争霸,宗法分封制遭到破环到封建制度确立;思想:出现百家争鸣。

情景2:清中后期:

材料一?湖南,嘉庆(1796~1820 )年间:苗工所需,农具有犁耙、锄镰、长柄刀斧、箩筐、背笼、背枷、桔槔、筒车,织具有机梭、纺车、蚕筐。?????——严如熤《苗防备览》

四川咸丰至同治(1851~1874)年间:隆民沿溪多砌堰,用桔槔 浥注以灌田。无溪者或筑塘,或以田蓄水,春夏资之。?????????????????——《昌隆县志》

材料二??较之宋元,中国农业生产工具数百年中没有什么变化,在多熟种植、肥料使用、农田水利等精耕细作体系等方面有长足的发展,中国的农耕经济高度发展。但在世界工业化、城市化日新月异的进程中,中国仍然固守传统,不思变化,终于导致在新一轮世界性竞争中落到了后面。

材料三??1733年凯伊发明“飞梭”,1764年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机,1765年瓦特改良蒸汽机。珍妮纺纱机使纺织效益提高了40倍以上。蒸汽机发明提供了强大的动力。1770~1840年,每个工人的日生产率平均提高了20倍,因此,英国工业生产得以迅猛增加,成为世界上最先进的资本主义工业国。

1、依据材料,指出19世纪前后东西方生产工具上存在的差异。

?????中国:传统生产工具为主,使用人力或畜力,长时间无创新,适用农耕经济

?????西方:采用机器生产,发展迅速,适应于工业

2、依据材料并结合史实,分析19世纪前后不同生产工具对东西方社会产生的不同影响?中国:生产工具无质的飞跃,适用于农耕经济,促进了农耕经济高度发展;生产工具不先进,中国依然处于封建社会;落后于世界潮流,导致中国近代落后挨打局面。

西方:采用机器生产,提高了生产效率,生产力大大提高,成为先进的工业国;对外殖民扩张,形成了以欧洲为中心的世界市场;本国资本主义经济发展,促进资本主义政治完善、启蒙思想传播;世界东西易位。

材料?如果说, 在传统农业社会, 欧洲乘坐的是牛车, 中国乘坐的是马车, 长时间内中国保持着它的相对领先的地位。明清时期, 中国农业的马车不仅没有停顿, 而是驷马驱动, 跑得更快了。然而, 19 世纪以后, 西欧改乘汽车、火车, 牛车、马车逐渐淘汰, 但中国仍然继续以马车为主要工具, 尽管中国也在前行, 但后劲不足的态势已经越来越明显。

认识:生产工具是反映生产力性质的综合性标志,生产力是社会进步的根本推动力;生产工具的变革对人类社会展所具有的革命性意义。

三、从迟滞落后到风骚独领 ——生产工具变化的启示

过渡:生产工具对社会的发展有根本推动作用,工业革命后生产工具的进步更加依赖技术的进步。阅读这段材料,你能得到什么启示?

(1800年前后)在世界工业化、城市化日新月异的进程中,中国仍然固守传统,不思变化,终于导致在新一轮世界性竞争中落到了后面。

不同于3G的跟跑、4G的并跑,5G时代中国在关键核心技术、国际标准制定、商用测试等方面实现了领跑。更值得一提的是,前不久华为面向全球推出了手机芯片——麒麟98,创造了多个“世界第一”。

“虽然华为在自己所从事的领域里处于世界顶级技术水准上,但仍然希望中国加强教育,因为中国还有更多的公司仍然在技术研发上落后于西方国家,如果没有足够强大的技术研发实力,将来这些公司或可能同样遭遇到当下华为面临的困境。” ——任正非

据以上材料,你能得到什么启示,并加以说明。

引导学生得出国家发展要科技创新。

用习主席的话印证:必须切实提高我国关键核心技术创新能力,把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里,为我国发展提供有力科技保障。??????????????????——习近平

(展示系列图片)回顾历史我们看到,无论什么时代生产工具进步就会推动生产力进步,进而促进社会全面进步,农耕文明时代如此,工业文明时代如此,信息时代亦如此。着眼今天,生产工具进步更加表现为科学技术的进步,我们要掌握关键核心技术,核心技术就是大国重器。

有了大国重器,我们的国家无畏任何竞争与纷扰;

有了大国重器,我们的国家在国际合作中各领风骚;

有了大国重器,我们的国家正在引领时代风潮。

课后作业

小组合作:你能从你身边找到传统生产工具的身影吗?如果有拍张照片,如果没有就找一种你感兴趣的古代生产工具,制作网页或者PPT来介绍一下它的主要用途、演变历程。从这种农具出发,搜集材料,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(论题明确,史实充分,史论结合,逻辑清晰,不少于150字。)

八、教学评价设计

评价依据:

以课程目标为依据:了解历史上劳动工具的变化和主要劳作方式;充分认识生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

以学生历史学科核心素养的整体发展为着眼点,运用恰当有效的评价方法,准确判断学生学科核心素养的达成程度:历史学科素养水平划分水平。

符合学业质量要求:学业质量水平第四级要求。

评价方式:自我反思、课堂提问、课后检测、实践活动、教师评语等。

评价内容:

目标达成评价表

评价目标 具体内容 自我评价 教师评价

梳理古代东西方生产工具发展历程,厘清时空脉络,形成宏观历史视野,培养历史时空观念。

1、能够画出时间轴来梳理出古代东西方生产工具的发展历程。

2、能够比较东西方相同时期生产工具不同,得出中国古代生产工具从多元中心中的一个到一枝独秀。

3、能够比较中国古代不同时期不同生产工具,找到生产工具的变化趋势。

4、能够恰当分析史料、运用史料得出中国古代生产工具的特征。

对照生产工具与劳作方式,认识生产工具决定劳作方式。分析战国时期、清中后期生产工具对社会的不同影响,理解生产工具变革对人类社会的革命性意义。能够用唯物史观的理论分析历史问题。 1、能够说出不同生产工具下对应的劳作方式,理解生产工具对生产方式的决定作用。

2、能够在辨析史料前提下利用史料分析生产工具对战国时期和对清中后期的不同影响。

3、理解生产工具是生产力的重要标志,生产力发展是历史发展的决定性因素,推动社会转型。

认识科技创新的意义,形成责任担当意识和历史使命感。

1、从生产工具与劳作的角度把握中华民族以及世界历史的发展历程认识到生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑。

2、从中国古代生产工具与劳作的学习中反思历史,汲取历史智慧,全面、客观的认识现实中国所处的时代环境,认识到科技创新的作用。

3、能够立志为新世代中国特色社会主义建设、中华民族伟大复兴好好学习,将来为祖国制造大国重器。

课后检测:略

九、板书设计

一、从多元中心到一枝独秀

——中国古代农具的发展历程

二、从中国之优到中国之忧

——中国古代生产工具的影响

战国时期:生产工具进步?????生产力发展??????社会转型成功???????“优”

清中后期:生产工具进步缓慢????生产力发展缓慢????社会未转型成功??“忧”

三、从迟滞落后到风骚独领

——生产工具变化的启示

????????????核心科技???大国重器

十、教学反思

这节课在备课时遇到了很多问题:农业生产工具既讲耕作工具、灌溉工具还有畜牧业工具,这三者不是同一个分类标准;教材内容没有明显的时间分期,古代中西方内容讲解未分开;一些概念需要补充,学生要不要了解这些概念、达到什么程度;劳作方式概念的界定,它既不是生产力也不是生产关系,它是两者某些要素的混合,怎么用唯物史观来讲解;同时还要补充材料讲解生产工具变化对社会发展的影响。我为此做了大量功课,参考了大量书籍和论文,但本节课还存在很多问题:

1、整节课构思太常规,缺乏推动课堂进行的灵魂,缺乏新颖的视角。

2、问题和较难理解的概念、关系处理简单。一是学生还不到深入研究历史问题的水平。二是害怕扩充知识过多冲击本节课主线,不是这些问题不重要,而是不知如何处理较妥当。

3、这节课重视学生历史素养和关键能力的培养,在这节课中体现了唯物史观、时空观念、史料史证、家国情怀的培养,但历史解释这一重要素养落实不够。

在以后的教学过程中,我要做一名研究型的教师,以研究者的眼光审视和分析教学理论和教学实践中存在的问题,对自身教学行为进行反思,对出现问题进行探究。武装自己,充实自己,多读书多思考。在教学过程中要真正让学生基于史料研习解决历史问题,不要简单的接受现成答案、结论。更要注重历史学科核心素养的落实,课堂每个环节的设置,每个问题的设置都要从素养方面立意,真正让学生通过历史课程学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。

一、教学理念

1.落实育人目标。历史教学应该从“一体四层四翼”的高考评价体系出发,培养和提高学生历史学科核心素养,坚持正确的思想导向和价值判断,最终达到立德树人的根本任务。学生通过历史课程的学习能够掌握必备知识,培养学生关键能力,落实历史学科素养,树立核心价值。能够从历史中汲取经验教训,把历史学习所得与国家民族发展繁荣结合起来,立志为新时达中国特色社会主义建设、中华民族伟大复兴做出自己的贡献。

2.促进学生发展。教学的出发点和落脚点都是学生,课堂教学时一定是围绕学生来展开,学生在这节课中必备知识是否掌握,关键能力是否提高,学科素养是否提升,核心价值是否彰显。教学是教学相长的过程,在这个过程中教师要变教书匠为研究者,以研究者的眼光分析教学理论和教学实践中的问题,对自身教学行为进行反思。教师要变执教者为参与者,与学生一起探求真理。教师要变管理者为组织者,最大限度地组织学习资源,组织课前、课中和课后的合作探究与体验学习。

二、教科书教学内容分析

《古代的生产工具与劳作》是选择性必修2第二单元《生产工具与劳作方式》中的第一课。教材主要从两个方面介绍了古代的生产工具演变和劳作方式:第一个方面讲的是生产工具的演变过程,包括古代农业工具的变化和古代手工业工具的进步;第二个方面讲的是古代农业和手工业典型劳作方式:农业家庭式劳作、农业庄园式劳作、手工业家庭式劳作和手工业作坊式劳作。无论是古代生产工具的演变还是劳作方式的内容,课本编排时都是中国西方同时阐述,以中国的内容为主,所以确定本节课重点是中国古代生产工具的变化和劳作方式的发展。本课教材内容对生产工具变化对社会发展带来的革命性影响阐述较少,上课时根据学情补充相关材料,帮助学生理解生产工具变革对人类社会的革命性意义。本课在选择性必修2模块第二单元中是整个人类生产工具与劳作方式演变的开始阶段,是第5课《工业革命与工厂制度》、第六课《科技革命与现代技术发展》的基础,是学生形成历史脉络,梳理生产工具与劳作方式历史进程中不可或缺的一部分。这节课最重要的是为后面两节课的学习奠定理论基础:生产工具是反应生产力性质的综合性标志,生产工具决定劳作方式,生产力是社会进步的根本推动力。整个单元都要在唯物史观指导下展开,同时注重时空观念的培养。

三、学情分析

本课的教学对象是完成了历史必修课程后,据个人兴趣和升学需求进行选择性修习的学生。学生在学习历史必修课程《中外历史纲要》后对基本的历史史实、关键的历史能力、历史学科素养都有了一定程度的基础,所以在这节课学习时可以放手让学生自己整理基本历史史实,通过自主合作学习完成基础知识的学习。此时的学生是有升学需求的,所以在基础知识掌握之上注重培养学生历史学科关键能力和历史学科素养,此时学生因选择了历史作为高考科目,对历史学习兴趣较浓但理论知识欠缺,尤其是唯物史观的知识,这节课设计中有较多的学生参与互动,以此激发学生对历史学习的兴趣,也有层层深入的问题设置,引发学生对历史本质的思考,学生学会从不同角度认识历史发展中全局与局部、历史与现实、中国与世界的内在联系。

四、教学目标

1、梳理古代东西方生产工具发展历程,厘清时空脉络,形成宏观历史视野,培养历史时空观念。

2、对照生产工具与劳作方式,认识生产工具决定劳作方式。分析战国时期、清中后期生产工具对社会的不同影响,理解生产工具变革对人类社会的革命性意义。能够用唯物史观的理论分析历史问题。

3、认识科技创新的意义,形成责任担当意识和历史使命感。

五、教学重难点分析

重点:中国古代劳动工具的变化和主要劳作方式。

这一单元主要内容是了解人类劳动工具与主要劳作方式变化,这节课阐述古代劳动工具与主要劳作方式,是梳理单元线索的一部分内容。课本在阐述古代生产工具变化和劳作时把更多的内容放到了中国古代上,对西方的相关内容阐述较少,在学习时也可按照课本内容,多学习中国古代的相关知识,西方的内容可作为学生能力迁移的内容解决。再对照课标要求,可以确定中国古代生产工具的变化与主要劳作方式是本节课的重点。

难点:认识生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

生产工具和劳作方式是组成生产方式的重要内容,生产工具变化带来劳作方式变化,也带来了整个社会的全面变革,古代如此,今天亦如此。可以通过特定时空下具体案例的分析,如分析中国战国时铁农具使用促进社会转型,清中后期生产工具变化不大所以落后于西方。让学生感受生产方式变革对人类社会发展具有的革命性意义。

六、教学设计思路

1.整合,化繁为简。由于教材内容没有明显的时间分期,处理本课内容时我按照生产工具的变革的历史分期方法,将人类古代的历史分为石器时代、青铜时代和铁器时代来阐述,将中国与西方均纳入到一个时序之中,既能体现纵向的发展演变,也能横向观察,有利于培养学生时空观念。

2.比较,深化理解。中西对比,相同时序下不同地区生产工具与劳作方式对比,突出古代中国与西方封建社会生产工具不同带来劳作方式的差异。古代中国不同时段对比,选取战国时期和清中后期(1800前后)这两个典型的时间点,补充材料,学生从中看出生产工具进步就会引发生产关系变革,进而导致政治、思想文化等整个社会变革,推动社会转型;生产工具落后就会导致国家全面落后,社会不能成功转型,落后于时代潮流,就会被动挨打。进而得出认识:生产工具是反映生产力性质的综合性标志,生产力是社会进步的根本推动力;生产工具的变革对人类社会展所具有的革命性意义。

3.回归,凸显价值。理解了生产工具的作用后,从历史到现实,今天我们可以从中得出什么启示,思考中国怎样做才能由迟滞落后到风骚独领,发挥历史为现实服务的作用,也体现历史学科立德树人的根本任务,凸显育人价值。

七、教学过程

课前准备

给学生的学习小组分配任务,让学生课前阅读课本并利用现代信息技术自己搜集中西方生产工具,用时间轴梳理古代中西方生产工具发展历程,了解古代农业和手工业的主要劳作方式。制作PPT或者网页准备课上展示。

新课导入

(展示图表)你能从图表中得出什么信息?分析其原因。

引导学生得出古代中国GDP在世界上所占比重大,原因是农耕经济发展。

(展示图片)观察图片,发展农耕经济除了劳动者之外还有什么很重要?

生产工具,每一种生产都离不开相应的工具。这节课我们来学习古代的生产工具与劳作。

新课讲授

你讲我听:小组合作,自主学习成果展示。

把你们小组梳理的中国古代和西方古代农业工具、手工业工具的变化历程以及其对应的主要劳作方式展示给大家吧!

一、从多元中心到一枝独秀——中国古代农具的发展历程

教师讲述:考古学根据生产工具的变革,将人类古代的历史分为石器时代、青铜时代和铁器时代。在中国古代石器时代大约和原始社会吻合,青铜时代和奴隶社会吻合、铁器时代对应的是封建社会。

(一)中国古代农具发展历程

耕作工具:旧石器时代:打制石器

????????新石器时代:磨制石器?石斧、石锄、石镰、骨耜、末期出现石犁

青铜时代:木、石、骨、蚌质农具为主,出现青铜铸造农具但数量有限

铁器时代:铁器广泛使用,战国时铁犁用于牛耕,西汉犁壁发明牛耕不断推广,唐代出现曲辕犁。

(分别展示不同时期,不同生产工具的图片,学生能直观的了解。)

材料??有人持“夏、商、西周时代大量使用青铜农具”这一观点。他们认为商周是青铜时代的全盛时期,高度发展的青铜文化只有有了充足的农器,使农业经济得到一定发展,才能谈的上高级彝器的制作。殷墟妇好墓出土大量珍贵随葬器物,殷王朝能聚集如此庞大珍贵的财物,在农业上仍使用木、石、蚌农具是不可能实现的。

思考1:与课本上“此时青铜农具数量有限”观点不同,你如何看待这种学术争鸣?

引导学生得出史学研究上学术争鸣现象是正常的,立场不同、时代不同、掌握材料多寡,角度是否全面都会影响历史结论的得出。我们期待有更多的史料特别是一手史料出现,也期待同学们如果对历史感兴趣,将来加入史学研究行列。

材料??据初步统计,出土战国铁器的地点见于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山西、山东、陕西、甘肃、宁夏、新疆、湖北、安徽、四川、云南等23个省、自治区。秦、楚、燕、齐、赵、魏、韩广大地区都有铁器出土。战国铁农具种类很多,有铧、锄、铲、耙等。河南洛阳战国粮仓出土铁农具72件,辽宁抚顺莲花堡燕国遗址出土铁农具近70件。就铁农具种类而言,基本上能适应开垦、耕翻、除草、收割等主要生产环节的要求。??????????????????????????????——李建民《战国时期铁农具的考古发现与研究》

思考2:根据材料“铁农具广泛使用”这个结论是怎么出来的?

引导学生从铁农具出土范围、种类、数量、功能方面来说

?铁器时代铁农具广泛使用,有代表性的是:战国时铁犁用于牛耕,西汉犁壁发明牛耕不断推广,唐代出现曲辕犁。(展示图片让学生直观了解。)

?????灌溉工具的变化:原始社会到奴隶社会后期:制造陶器汲水灌溉

?????????????奴隶社会后期:桔槔(利用杠杆原理进行灌溉)

?????????????东汉末:翻车,三国马钧革新翻车(人力)

唐代:筒车(流水的力量,自然力)

翻倒,翻倒,喝得醉来吐掉,转来转去自行,千匝万匝未停。停未?停未?禾苗待我灌醉。——徐来军《调笑令》同学们猜猜这说的是哪个工具?

过渡:看完了中国古代生产工具的发展历程,你能得出中国农业生产工具很先进这个结论吗?不能,因为没有对比。我们来了解一下世界农业生产工具发展历程。

思考3:通过中国和世界生产工具发展历程的对比,可以得出什么结论?

引导学生得出中国封建社会之前中国生产工具和世界发展历程相似,是多元中心之一,战国后中国古代生产工具领先世界,一枝独秀。

(二)中国古代农具发展历程中的变化和特点

我们了解了中国古代农业工具在世界上的地位,再把视野投向中国,中国古代农业工具发展的历程体现出怎样的变化?在发展历程中形成了什么特征?

(给同学们三个角度,同学们思考得出)

农具材料:木、石、骨、蚌质农具?? ?铁农具

耕作方式:刀耕火种?????????? 耒耜锄耕?铁器牛耕

农用动力:人力???????????? 畜力、自然力

课堂探究:

材料一??同样一把锄头,可用来翻地,开沟,起垄,中耕,收获(如掘收甘薯,花生,芋头等)。同样一把镰刀可以用来收割各种作物。一部耧车可用于播种芝麻、粟、小麦、高粱、大 豆、玉米等大小不同的种子。南方的耕犁既可下水田,也可以上山耕梯田。

??????????????????????????????????????????????——陶鼎来:《珍视我国农具遗产》

材料二?广泛利用竹木石等材料,尽量节省金属材料。如筒车、水车、水碓和风扇车、耕车、桔槔等,有时甚至连铁钉都不用 ( 用榫卯或竹钉 )。

????????????????????????????????——陈文华:《试论我国传统农业工具的历史地位》

材料三??曲辕犁的主要特点是犁辕不直接与牛轭相连,而是通过其前端的可活动的犁盘或挂钩用绳套与牛轭相连。犁索与犁辕连接处在役牛臀部之下,犁辕缩短,改直辕为曲辕。犁架重量因而减轻,它可用一牛挽拉,灵活自如,尤便于转弯。?????????——李根蟠《农业科技史话》

材料四??《梭山农谱》记述了一种水稻除虫工具:“田家奋臂举梳行,累累就毙矣.虫当梳者,血肉俱糜梳齿上”。《农言著实》著录一种适应于北方旱作地区的中耕除草工具。为解决耕牛不足的困难,北宋政府曾于淳化五年(994)和景德二年(1005)分别在黄淮地区和河北地区两次推广踏犁。

依据材料,概括我国古代农业工具发展的特点,并分析其因素。

特点:通用性广、材料以木石竹为主节省金属、轻便灵活、结构轻巧、不断创新

因素:劳动人民的智慧、政府重视推广、注重经验总结和传承

二、从中国之优到中国之忧 ——中国古代生产工具的影响

?过渡:不同的时代有不同的生产工具,不同的工具对时代有不同的影响。看中国古代不同时期生产工具对中国社会的影响。

(一)生产工具对劳作方式的影响

材料??◆甲骨文 “(王)大令众人曰,???(xie)田。”

思考1:材料反映了铁器时代之前怎样的劳作方式?(集体劳作)

材料??“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”

——《汉书·食货志》

思考2:材料反映了铁器时代怎样的劳作方式?

得出个体劳作,在春秋后期,所谓的个体即指一个家庭,所以这种劳作方式我们叫农业家庭式劳作。

思考3:不同的时间劳动工具不同,劳作方式也不同,那中国古代农业工具变化与劳作方式的变化是否有关系?有什么关系?

引导学生得出有关系,有什么样的劳动工具就有什么样的劳作方式,生产工具是反应生产力性质的综合性标志;生产工具决定劳作方式。

(展示西方农具发展历程和对应的劳作方式)

思考4:为什么同处于封建社会,西方是农业庄园式劳作为主中国是农业家庭式劳作为主?

引导学生得出西方封建社会生产工具较中国落后,生产工具是反应生产力性质的综合性标志;生产工具决定劳作方式。

(二)生产工具对社会转型的影响

过渡:生产工具不仅决定劳作方式,它还有什么作用呢?我们拿起放大镜,去观察战国时期和19世纪前后的中国,去探求生产工具对社会发展的巨大作用。

课堂探究:

阅读学案上战国时期和清中后期相关材料,回答每一部分材料后的相关问题,并谈谈你对生产工具作用的认识。自己先阅读材料思考问题,然后小组合作解决问题。(两个时期分给不同的小组,小组合作讨论、展示答案、教师引导)

情景1:战国时期:

材料一?它(战国铁制生产工具的广泛使用)为古代农业的发展提供了新的劳动手段和技术条件, 扩大了耕地面积,增加水利设施, 改进土壤加工和耕作技术, 使农业获得迅速发展。?????????????????????????????????——雷从云《战国铁农具的考古发现及其意义》

材料二??铁犁牛耕技术使大量的荒地得到开垦,私田大量增加,私田不向国君缴纳赋税。以鲁国为代表的的各诸侯国为增加收入,进行税制改革,无论公田、私田一律按亩征税,促使新的封建土地所有制形成。在新兴的地主阶级的推动下,各国诸侯先后进行了变法活动,封建制度最终在各国确立。其中秦国的商鞅变法较为彻底。

材料三?礼崩乐坏的社会大裂变,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求更助长了士阶层的声势。……竞相争霸的诸侯列国,尚未建立统一的观念形态。学术环境宽松活泼,使文化人有可能进行独立的、富于创造性的精神劳动,从而为道术“天下裂”提供了前提条件。???????????????????????????????????????????????——《中国文化概论》

1、依据材料一和所学知识,简述铁农具应用对当时农业发展的影响。

开垦荒地、兴修水利、铁犁用于牛耕、精耕细作、产量提高

2、结合材料二、三,分析战国时期铁农具使用对社会转型的作用。

经济:井田制到封建土地所有制;政治:各国变法,诸侯争霸,宗法分封制遭到破环到封建制度确立;思想:出现百家争鸣。

情景2:清中后期:

材料一?湖南,嘉庆(1796~1820 )年间:苗工所需,农具有犁耙、锄镰、长柄刀斧、箩筐、背笼、背枷、桔槔、筒车,织具有机梭、纺车、蚕筐。?????——严如熤《苗防备览》

四川咸丰至同治(1851~1874)年间:隆民沿溪多砌堰,用桔槔 浥注以灌田。无溪者或筑塘,或以田蓄水,春夏资之。?????????????????——《昌隆县志》

材料二??较之宋元,中国农业生产工具数百年中没有什么变化,在多熟种植、肥料使用、农田水利等精耕细作体系等方面有长足的发展,中国的农耕经济高度发展。但在世界工业化、城市化日新月异的进程中,中国仍然固守传统,不思变化,终于导致在新一轮世界性竞争中落到了后面。

材料三??1733年凯伊发明“飞梭”,1764年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机,1765年瓦特改良蒸汽机。珍妮纺纱机使纺织效益提高了40倍以上。蒸汽机发明提供了强大的动力。1770~1840年,每个工人的日生产率平均提高了20倍,因此,英国工业生产得以迅猛增加,成为世界上最先进的资本主义工业国。

1、依据材料,指出19世纪前后东西方生产工具上存在的差异。

?????中国:传统生产工具为主,使用人力或畜力,长时间无创新,适用农耕经济

?????西方:采用机器生产,发展迅速,适应于工业

2、依据材料并结合史实,分析19世纪前后不同生产工具对东西方社会产生的不同影响?中国:生产工具无质的飞跃,适用于农耕经济,促进了农耕经济高度发展;生产工具不先进,中国依然处于封建社会;落后于世界潮流,导致中国近代落后挨打局面。

西方:采用机器生产,提高了生产效率,生产力大大提高,成为先进的工业国;对外殖民扩张,形成了以欧洲为中心的世界市场;本国资本主义经济发展,促进资本主义政治完善、启蒙思想传播;世界东西易位。

材料?如果说, 在传统农业社会, 欧洲乘坐的是牛车, 中国乘坐的是马车, 长时间内中国保持着它的相对领先的地位。明清时期, 中国农业的马车不仅没有停顿, 而是驷马驱动, 跑得更快了。然而, 19 世纪以后, 西欧改乘汽车、火车, 牛车、马车逐渐淘汰, 但中国仍然继续以马车为主要工具, 尽管中国也在前行, 但后劲不足的态势已经越来越明显。

认识:生产工具是反映生产力性质的综合性标志,生产力是社会进步的根本推动力;生产工具的变革对人类社会展所具有的革命性意义。

三、从迟滞落后到风骚独领 ——生产工具变化的启示

过渡:生产工具对社会的发展有根本推动作用,工业革命后生产工具的进步更加依赖技术的进步。阅读这段材料,你能得到什么启示?

(1800年前后)在世界工业化、城市化日新月异的进程中,中国仍然固守传统,不思变化,终于导致在新一轮世界性竞争中落到了后面。

不同于3G的跟跑、4G的并跑,5G时代中国在关键核心技术、国际标准制定、商用测试等方面实现了领跑。更值得一提的是,前不久华为面向全球推出了手机芯片——麒麟98,创造了多个“世界第一”。

“虽然华为在自己所从事的领域里处于世界顶级技术水准上,但仍然希望中国加强教育,因为中国还有更多的公司仍然在技术研发上落后于西方国家,如果没有足够强大的技术研发实力,将来这些公司或可能同样遭遇到当下华为面临的困境。” ——任正非

据以上材料,你能得到什么启示,并加以说明。

引导学生得出国家发展要科技创新。

用习主席的话印证:必须切实提高我国关键核心技术创新能力,把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里,为我国发展提供有力科技保障。??????????????????——习近平

(展示系列图片)回顾历史我们看到,无论什么时代生产工具进步就会推动生产力进步,进而促进社会全面进步,农耕文明时代如此,工业文明时代如此,信息时代亦如此。着眼今天,生产工具进步更加表现为科学技术的进步,我们要掌握关键核心技术,核心技术就是大国重器。

有了大国重器,我们的国家无畏任何竞争与纷扰;

有了大国重器,我们的国家在国际合作中各领风骚;

有了大国重器,我们的国家正在引领时代风潮。

课后作业

小组合作:你能从你身边找到传统生产工具的身影吗?如果有拍张照片,如果没有就找一种你感兴趣的古代生产工具,制作网页或者PPT来介绍一下它的主要用途、演变历程。从这种农具出发,搜集材料,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(论题明确,史实充分,史论结合,逻辑清晰,不少于150字。)

八、教学评价设计

评价依据:

以课程目标为依据:了解历史上劳动工具的变化和主要劳作方式;充分认识生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

以学生历史学科核心素养的整体发展为着眼点,运用恰当有效的评价方法,准确判断学生学科核心素养的达成程度:历史学科素养水平划分水平。

符合学业质量要求:学业质量水平第四级要求。

评价方式:自我反思、课堂提问、课后检测、实践活动、教师评语等。

评价内容:

目标达成评价表

评价目标 具体内容 自我评价 教师评价

梳理古代东西方生产工具发展历程,厘清时空脉络,形成宏观历史视野,培养历史时空观念。

1、能够画出时间轴来梳理出古代东西方生产工具的发展历程。

2、能够比较东西方相同时期生产工具不同,得出中国古代生产工具从多元中心中的一个到一枝独秀。

3、能够比较中国古代不同时期不同生产工具,找到生产工具的变化趋势。

4、能够恰当分析史料、运用史料得出中国古代生产工具的特征。

对照生产工具与劳作方式,认识生产工具决定劳作方式。分析战国时期、清中后期生产工具对社会的不同影响,理解生产工具变革对人类社会的革命性意义。能够用唯物史观的理论分析历史问题。 1、能够说出不同生产工具下对应的劳作方式,理解生产工具对生产方式的决定作用。

2、能够在辨析史料前提下利用史料分析生产工具对战国时期和对清中后期的不同影响。

3、理解生产工具是生产力的重要标志,生产力发展是历史发展的决定性因素,推动社会转型。

认识科技创新的意义,形成责任担当意识和历史使命感。

1、从生产工具与劳作的角度把握中华民族以及世界历史的发展历程认识到生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑。

2、从中国古代生产工具与劳作的学习中反思历史,汲取历史智慧,全面、客观的认识现实中国所处的时代环境,认识到科技创新的作用。

3、能够立志为新世代中国特色社会主义建设、中华民族伟大复兴好好学习,将来为祖国制造大国重器。

课后检测:略

九、板书设计

一、从多元中心到一枝独秀

——中国古代农具的发展历程

二、从中国之优到中国之忧

——中国古代生产工具的影响

战国时期:生产工具进步?????生产力发展??????社会转型成功???????“优”

清中后期:生产工具进步缓慢????生产力发展缓慢????社会未转型成功??“忧”

三、从迟滞落后到风骚独领

——生产工具变化的启示

????????????核心科技???大国重器

十、教学反思

这节课在备课时遇到了很多问题:农业生产工具既讲耕作工具、灌溉工具还有畜牧业工具,这三者不是同一个分类标准;教材内容没有明显的时间分期,古代中西方内容讲解未分开;一些概念需要补充,学生要不要了解这些概念、达到什么程度;劳作方式概念的界定,它既不是生产力也不是生产关系,它是两者某些要素的混合,怎么用唯物史观来讲解;同时还要补充材料讲解生产工具变化对社会发展的影响。我为此做了大量功课,参考了大量书籍和论文,但本节课还存在很多问题:

1、整节课构思太常规,缺乏推动课堂进行的灵魂,缺乏新颖的视角。

2、问题和较难理解的概念、关系处理简单。一是学生还不到深入研究历史问题的水平。二是害怕扩充知识过多冲击本节课主线,不是这些问题不重要,而是不知如何处理较妥当。

3、这节课重视学生历史素养和关键能力的培养,在这节课中体现了唯物史观、时空观念、史料史证、家国情怀的培养,但历史解释这一重要素养落实不够。

在以后的教学过程中,我要做一名研究型的教师,以研究者的眼光审视和分析教学理论和教学实践中存在的问题,对自身教学行为进行反思,对出现问题进行探究。武装自己,充实自己,多读书多思考。在教学过程中要真正让学生基于史料研习解决历史问题,不要简单的接受现成答案、结论。更要注重历史学科核心素养的落实,课堂每个环节的设置,每个问题的设置都要从素养方面立意,真正让学生通过历史课程学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化