第1课 从食物采集到食物生产 课件 (共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 从食物采集到食物生产 课件 (共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-03 14:24:51 | ||

图片预览

文档简介

第1课从食物采集到食物生产

世界最早期文明的三种食物

小 麦

水 稻

玉 米

第1课从食物采集到食物生产

1、知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义;

2、知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响;

部编版 高二年级《经济与社会生活》

一、人类早期的生产与生活

三、不同地区的食物生产与社会生活

第1课 从食物采集到食物生产

二、生产关系的变化

阅读第一目第一段内容,思考:

远古时期人类的生产生活状况怎样?

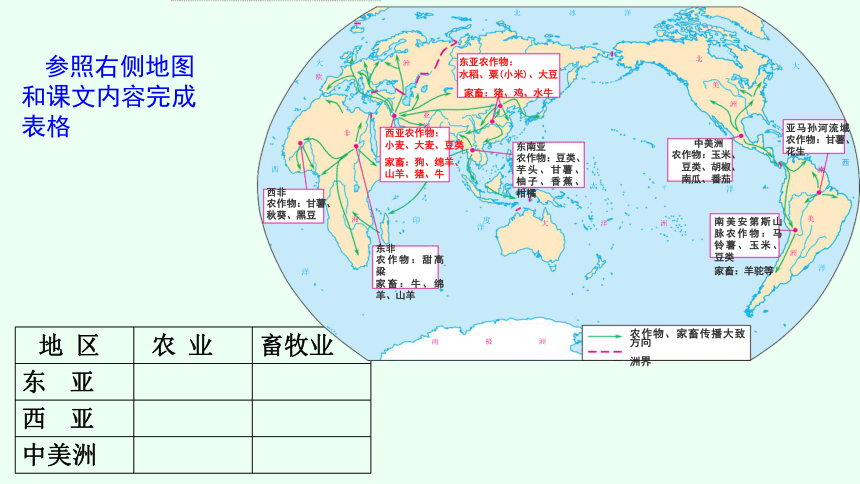

参照右侧地图和课文内容完成表格

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} 地 区

农 业

畜牧业

东 亚

西 亚

中美洲

北

冰

洋

大 欧

洲

东亚农作物:

水稻、粟(小米)、大豆

家畜:猪、鸡、水牛

北

大

美

洲

亚 洲

非

西

西亚农作物:

小麦、大麦、豆类

家畜:狗、绵羊、

山羊、猪、牛

东南亚

农作物:豆类、芋头、甘薯、柚子、香蕉、柑橘

亚马孙河流域农作物:甘薯、花生

西

南

西非

农作物:甘薯、秋葵、黑豆

太

中美洲

农作物:玉米、

豆类、胡椒、

南瓜、番茄

平 洋

洲

印 度 洋

大

洋

洲

南美安第斯山脉农作物:马铃薯、玉米、豆类

家畜:羊驼等

美

洋

东非

农作物:甜高粱

家畜:牛、绵羊、山羊

洲

洋

南

极

洲

农作物、家畜传播大致方向

洲界

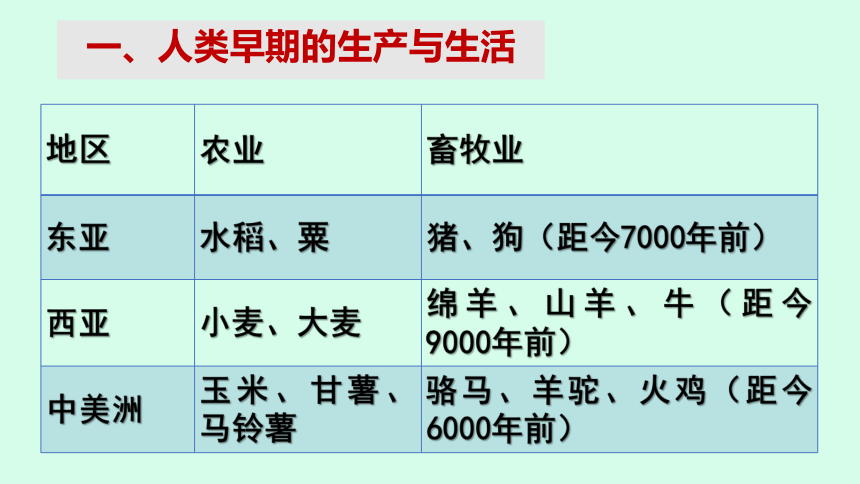

{BDBED569-4797-4DF1-A0F4-6AAB3CD982D8}地区

农业

畜牧业

东亚

水稻、粟

猪、狗(距今7000年前)

西亚

小麦、大麦

绵羊、山羊、牛(距今9000年前)

中美洲

玉米、甘薯、马铃薯

骆马、羊驼、火鸡(距今6000年前)

一、人类早期的生产与生活

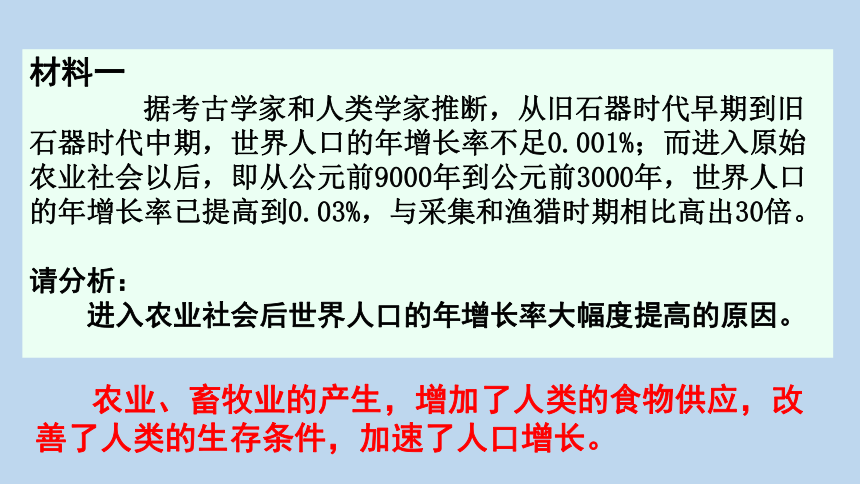

材料一

据考古学家和人类学家推断,从旧石器时代早期到旧石器时代中期,世界人口的年增长率不足0.001%;而进入原始农业社会以后,即从公元前9000年到公元前3000年,世界人口的年增长率已提高到0.03%,与采集和渔猎时期相比高出30倍。

请分析:

进入农业社会后世界人口的年增长率大幅度提高的原因。

农业、畜牧业的产生,增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口增长。

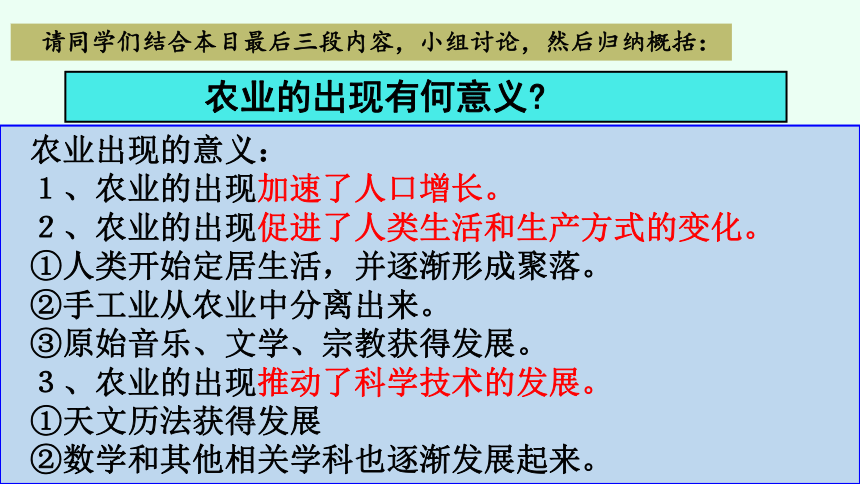

农业出现的意义:

1、农业的出现加速了人口增长。

2、农业的出现促进了人类生活和生产方式的变化。

①人类开始定居生活,并逐渐形成聚落。

②手工业从农业中分离出来。

③原始音乐、文学、宗教获得发展。

3、农业的出现推动了科学技术的发展。

①天文历法获得发展

②数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

请同学们结合本目最后三段内容,小组讨论,然后归纳概括:

农业的出现有何意义?

食物生产出现以前,人类与其他动物一样,都从自然中攫取食物,对自然状态并没有多少改变。而食物生产导致了社会分工形态的变化,为阶级产生奠定了基础,铺平了向国家发展的道路。

史密斯(加拿大)

《农业起源与人类历史——食物生产及其对人类的影响》

一、人类早期的生产与生活

二、生产关系的变化

第1课 从食物采集到食物生产

三、不同地区的食物生产与社会生活

请同学们阅读教材第6页第三目内容,小组合作,讨论交流,思考:

国家是如何产生的?

你能用图示展示一下吗?

生产力提高,

有了剩余产品

▲ 私有制出现,阶级产生,诞生国家

▲定居生活

氏族社会内部分化为富人和穷人

农耕和畜牧出现

对外交战胜利,俘虏变为奴隶

氏族首领把公共财产据为己有

富人变为统治者,穷人和奴隶变为被统治者

}

}

国家产生示意图

材料二

除了自由人和奴隶之间的差别以外,又出现了富人和穷人间的差别,——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭首长之间的财产差别,炸毁了各地仍然保存着的旧的共产制家庭公社;同时也炸毁了在这种公社范围内进行的共同耕作制。耕地起初是暂时地、后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐完成的,…………

——恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》

请阅读材料二思考:

恩格斯这段话描述的是什么?发生在哪个时期?

生产力决定生产关系

唯物史观

唯物史观指出:

伴随着生产力的发展,人类社会从原始社会,奴隶社会,封建社会,资本主义社会,社会主义社会,最终走向共产主义社会。

一、人类早期的生产与生活

三、不同地区的食物生产与社会生活

第1课 从食物采集到食物生产

二、生产关系的变化

地 区

种植农作物(农业)

驯化饲养(畜牧业)

社会生活

西亚两河流域

非洲尼罗河流域

南亚印度河恒河流域

东亚黄河、长江流域

欧洲爱琴海

希腊

中美洲

三、不同地区的食物生产与社会生活

地 区

种植农作物(农业)

驯化饲养(畜牧业)

社会生活

西亚两河流域(古巴比伦文明)

小麦、大麦

绵羊、山羊、牛

《汉谟拉比法典》,用法律规范农业生产

非洲尼罗河流域(古埃及文明)

小麦、大麦、高粱

绵羊、山羊、牛

以尼罗河为中心的农业体系,崇拜太阳神和尼罗河

南亚印度河恒河流域(古印度文明)

小麦、水稻

牛、鸡

东亚黄河、长江流域(古中国文明)

水稻、粟、黍、高粱、大豆

猪、马、牛、羊、鸡、狗

精耕细作农业生产

欧洲爱琴海(古希腊文明)

小麦、大麦、葡萄、橄榄

谷物与蔬菜轮作

中美洲(阿兹特克文明)

玉米、甘薯、马铃薯、蚕豆、南瓜

骆马、羊驼、火鸡

太阳金字塔

三、不同地区的食物生产与社会生活

埃及的尼罗河流域,西亚的两河流域,欧洲南部的爱琴地区,印度河流域,中国的黄河流域,中美洲的墨西哥、危地马拉等地,南美洲的安第斯山区,是人类最早创造文明的地区。由于各地发展情况不尽一致,人类进入文明的时间也有先后之差。埃及和两河流域大约在公元前3500年即跨入文明,中国、印度和欧洲的爱琴地区稍晚一点,大约在公元前2500——前2000年进入文明,中南美洲则更晚一些,约在公元前1000年左右进入文明。

——齐世荣总主编,杨共乐、彭小瑜主编:《世界史》

材料三

中国与西欧以不同的自然、经济条件为背景,走上了不同的技术路线:西欧普遍实行休闲农作制,中国则发展了较为集约化的土地连种制,形成了独具特色的精耕细作的农业经济。 ——卢峰《精耕细作的技术体系》

请小组合作探究,结合高一学习的《中外历史纲要》有关东西方早期文明建立的相关历史知识,试对比分析中西方农业经济发展的不同特点。

中国是“主谷式”农业(先农后牧),农桑结合是中国农业结构的主要特征。

西方是“谷草式”农业(农牧并重),农牧并举则是西方农业结构的主要特征。

“和羹之美,在于合异。”人类文明多样性是世界的基本特征,也是人类进步的源泉。世界上有200多个国家和地区、2500多个民族、多种宗教。不同历史和国情,不同民族和习俗,孕育了不同文明,使世界更加丰富多彩。文明没有高下、优劣之分,只有特色、地域之别。文明差异不应该成为世界冲突的根源,而应该成为人类文明进步的动力。

——2017年1月18日,习近平在联合国日内瓦总部的演讲

各种文明本没有冲突,只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。我们既要让本国文明充满勃勃生机,又要为他国文明发展创造条件,让世界文明百花园群芳竞艳。文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。我们要加强世界上不同国家、不同民族、不同文化的交流互鉴,夯实共建人类命运共同体的人文基础。

2019年5月15日上午,国家主席习近平出席在北京举行的亚洲文明对话大会开幕式上发表主旨演讲中强调:

世界最早期文明的三种食物

小 麦

水 稻

玉 米

第1课从食物采集到食物生产

1、知道人类由食物采集者向食物生产者演进的过程及意义;

2、知道古代不同地区的食物生产及其对社会生活的影响;

部编版 高二年级《经济与社会生活》

一、人类早期的生产与生活

三、不同地区的食物生产与社会生活

第1课 从食物采集到食物生产

二、生产关系的变化

阅读第一目第一段内容,思考:

远古时期人类的生产生活状况怎样?

参照右侧地图和课文内容完成表格

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A} 地 区

农 业

畜牧业

东 亚

西 亚

中美洲

北

冰

洋

大 欧

洲

东亚农作物:

水稻、粟(小米)、大豆

家畜:猪、鸡、水牛

北

大

美

洲

亚 洲

非

西

西亚农作物:

小麦、大麦、豆类

家畜:狗、绵羊、

山羊、猪、牛

东南亚

农作物:豆类、芋头、甘薯、柚子、香蕉、柑橘

亚马孙河流域农作物:甘薯、花生

西

南

西非

农作物:甘薯、秋葵、黑豆

太

中美洲

农作物:玉米、

豆类、胡椒、

南瓜、番茄

平 洋

洲

印 度 洋

大

洋

洲

南美安第斯山脉农作物:马铃薯、玉米、豆类

家畜:羊驼等

美

洋

东非

农作物:甜高粱

家畜:牛、绵羊、山羊

洲

洋

南

极

洲

农作物、家畜传播大致方向

洲界

{BDBED569-4797-4DF1-A0F4-6AAB3CD982D8}地区

农业

畜牧业

东亚

水稻、粟

猪、狗(距今7000年前)

西亚

小麦、大麦

绵羊、山羊、牛(距今9000年前)

中美洲

玉米、甘薯、马铃薯

骆马、羊驼、火鸡(距今6000年前)

一、人类早期的生产与生活

材料一

据考古学家和人类学家推断,从旧石器时代早期到旧石器时代中期,世界人口的年增长率不足0.001%;而进入原始农业社会以后,即从公元前9000年到公元前3000年,世界人口的年增长率已提高到0.03%,与采集和渔猎时期相比高出30倍。

请分析:

进入农业社会后世界人口的年增长率大幅度提高的原因。

农业、畜牧业的产生,增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口增长。

农业出现的意义:

1、农业的出现加速了人口增长。

2、农业的出现促进了人类生活和生产方式的变化。

①人类开始定居生活,并逐渐形成聚落。

②手工业从农业中分离出来。

③原始音乐、文学、宗教获得发展。

3、农业的出现推动了科学技术的发展。

①天文历法获得发展

②数学和其他相关学科也逐渐发展起来。

请同学们结合本目最后三段内容,小组讨论,然后归纳概括:

农业的出现有何意义?

食物生产出现以前,人类与其他动物一样,都从自然中攫取食物,对自然状态并没有多少改变。而食物生产导致了社会分工形态的变化,为阶级产生奠定了基础,铺平了向国家发展的道路。

史密斯(加拿大)

《农业起源与人类历史——食物生产及其对人类的影响》

一、人类早期的生产与生活

二、生产关系的变化

第1课 从食物采集到食物生产

三、不同地区的食物生产与社会生活

请同学们阅读教材第6页第三目内容,小组合作,讨论交流,思考:

国家是如何产生的?

你能用图示展示一下吗?

生产力提高,

有了剩余产品

▲ 私有制出现,阶级产生,诞生国家

▲定居生活

氏族社会内部分化为富人和穷人

农耕和畜牧出现

对外交战胜利,俘虏变为奴隶

氏族首领把公共财产据为己有

富人变为统治者,穷人和奴隶变为被统治者

}

}

国家产生示意图

材料二

除了自由人和奴隶之间的差别以外,又出现了富人和穷人间的差别,——随着新的分工,社会又有了新的阶级划分。各个家庭首长之间的财产差别,炸毁了各地仍然保存着的旧的共产制家庭公社;同时也炸毁了在这种公社范围内进行的共同耕作制。耕地起初是暂时地、后来便永久地分配给各个家庭使用,它向完全的私有财产的过渡,是逐渐完成的,…………

——恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》

请阅读材料二思考:

恩格斯这段话描述的是什么?发生在哪个时期?

生产力决定生产关系

唯物史观

唯物史观指出:

伴随着生产力的发展,人类社会从原始社会,奴隶社会,封建社会,资本主义社会,社会主义社会,最终走向共产主义社会。

一、人类早期的生产与生活

三、不同地区的食物生产与社会生活

第1课 从食物采集到食物生产

二、生产关系的变化

地 区

种植农作物(农业)

驯化饲养(畜牧业)

社会生活

西亚两河流域

非洲尼罗河流域

南亚印度河恒河流域

东亚黄河、长江流域

欧洲爱琴海

希腊

中美洲

三、不同地区的食物生产与社会生活

地 区

种植农作物(农业)

驯化饲养(畜牧业)

社会生活

西亚两河流域(古巴比伦文明)

小麦、大麦

绵羊、山羊、牛

《汉谟拉比法典》,用法律规范农业生产

非洲尼罗河流域(古埃及文明)

小麦、大麦、高粱

绵羊、山羊、牛

以尼罗河为中心的农业体系,崇拜太阳神和尼罗河

南亚印度河恒河流域(古印度文明)

小麦、水稻

牛、鸡

东亚黄河、长江流域(古中国文明)

水稻、粟、黍、高粱、大豆

猪、马、牛、羊、鸡、狗

精耕细作农业生产

欧洲爱琴海(古希腊文明)

小麦、大麦、葡萄、橄榄

谷物与蔬菜轮作

中美洲(阿兹特克文明)

玉米、甘薯、马铃薯、蚕豆、南瓜

骆马、羊驼、火鸡

太阳金字塔

三、不同地区的食物生产与社会生活

埃及的尼罗河流域,西亚的两河流域,欧洲南部的爱琴地区,印度河流域,中国的黄河流域,中美洲的墨西哥、危地马拉等地,南美洲的安第斯山区,是人类最早创造文明的地区。由于各地发展情况不尽一致,人类进入文明的时间也有先后之差。埃及和两河流域大约在公元前3500年即跨入文明,中国、印度和欧洲的爱琴地区稍晚一点,大约在公元前2500——前2000年进入文明,中南美洲则更晚一些,约在公元前1000年左右进入文明。

——齐世荣总主编,杨共乐、彭小瑜主编:《世界史》

材料三

中国与西欧以不同的自然、经济条件为背景,走上了不同的技术路线:西欧普遍实行休闲农作制,中国则发展了较为集约化的土地连种制,形成了独具特色的精耕细作的农业经济。 ——卢峰《精耕细作的技术体系》

请小组合作探究,结合高一学习的《中外历史纲要》有关东西方早期文明建立的相关历史知识,试对比分析中西方农业经济发展的不同特点。

中国是“主谷式”农业(先农后牧),农桑结合是中国农业结构的主要特征。

西方是“谷草式”农业(农牧并重),农牧并举则是西方农业结构的主要特征。

“和羹之美,在于合异。”人类文明多样性是世界的基本特征,也是人类进步的源泉。世界上有200多个国家和地区、2500多个民族、多种宗教。不同历史和国情,不同民族和习俗,孕育了不同文明,使世界更加丰富多彩。文明没有高下、优劣之分,只有特色、地域之别。文明差异不应该成为世界冲突的根源,而应该成为人类文明进步的动力。

——2017年1月18日,习近平在联合国日内瓦总部的演讲

各种文明本没有冲突,只是要有欣赏所有文明之美的眼睛。我们既要让本国文明充满勃勃生机,又要为他国文明发展创造条件,让世界文明百花园群芳竞艳。文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。我们要加强世界上不同国家、不同民族、不同文化的交流互鉴,夯实共建人类命运共同体的人文基础。

2019年5月15日上午,国家主席习近平出席在北京举行的亚洲文明对话大会开幕式上发表主旨演讲中强调:

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化