第5课 工业革命与工厂制度 课件 (共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 第5课 工业革命与工厂制度 课件 (共17张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-03 14:25:12 | ||

图片预览

文档简介

1.知道工厂制度既是生产力发展的表现和产物,又是生产力进一步发展的推动力,理解唯物史观中生产力是一切社会进步的尺度。

2.能够比较、分析关于工厂制度的不同史料,并利用史料探究思考、形成结论,归纳工厂制度的特点、影响,理解生产方式的变化及其对人类社会发展产生的多方面的革命性影响,提高史料实证和历史解释素养。

3.运用时空观念,联系比较近代中西方工业企业的运行,认识到工业革命以来,工厂制度和机器生产由西方传播到世界各地,推动了各国近代化。

4.通过梳理生产方式变革对人类社会演进的重要推动作用,把握世界历史发展的进步历程,树立推动民族复兴的责任感和使命感。

学习目标

工厂制度的特点及影响

理解生产方式变革与社会转型的关系

重点

难点

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的时代,这是愚蠢的时代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节,这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们面前应有尽有,人们面前一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱。

——(英)狄更斯《双城记》

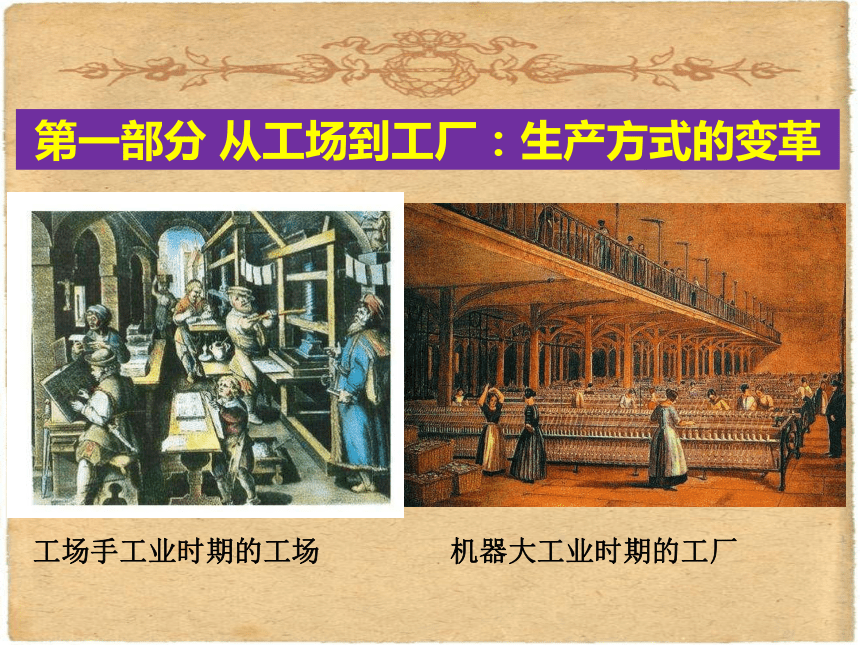

第一部分 从工场到工厂:生产方式的变革

工场手工业时期的工场

机器大工业时期的工厂

一屋宽且长,织机二百张。织工二百人,排成一长行。……旁有一巨室,女工共百人。……户外又一屋,贫儿一百五,坐列捡细毛,不敢辞劳苦。彼皆穷人子,终日不得息。自晨至深夜,各得一便士。……又有一广厅,五十修剪工。各自施妙技,天衣真无缝。又有八十人,将呢加浆洗。染工八十人,齐将颜色施。二十插制匠,将呢折成匹。

——17世纪美国手工工场的歌谣资料

阅读材料,归纳手工工场的劳作特点。

1.生产规模大,雇佣工人集中生产

2.以手工劳动为主

3.工人工作时间长,工资待遇微薄

4.分工协作

英国工业革命的先锋城市——曼彻斯特

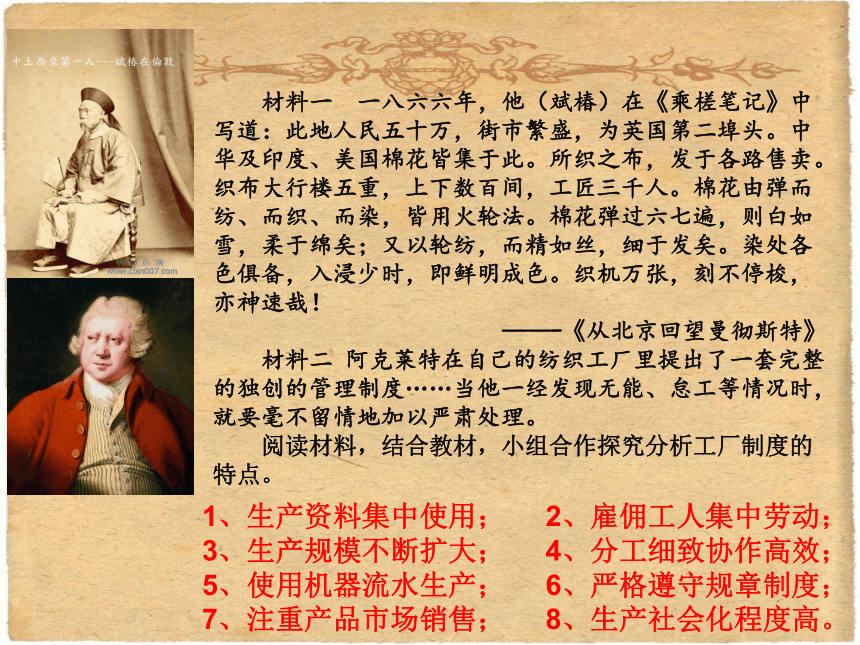

材料一 一八六六年,他(斌椿)在《乘槎笔记》中写道:此地人民五十万,街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。棉花弹过六七遍,则白如雪,柔于绵矣;又以轮纺,而精如丝,细于发矣。染处各色俱备,入浸少时,即鲜明成色。织机万张,刻不停梭,亦神速哉!

——-《从北京回望曼彻斯特》

材料二 阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。

阅读材料,结合教材,小组合作探究分析工厂制度的特点。

1、生产资料集中使用; 2、雇佣工人集中劳动;

3、生产规模不断扩大; 4、分工细致协作高效;

5、使用机器流水生产; 6、严格遵守规章制度;

7、注重产品市场销售; 8、生产社会化程度高。

至一百年后的十八世纪初,英国纺纱技术还很原始,……为了保护本国纺织业的发展,一七○○年英国议会通过法令,禁止从中国、印度输入染色的棉织品。棉纺织品一时在英国“洛阳纸贵”,技术创新迫在眉睫。

一七六四年,兰开夏郡的纺织工哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机,这是人类历史上手工生产工具向机器生产工具发展的开端,由此拉开了英国工业革命的序幕。十八世纪八十年代,第一家棉纺织厂在曼彻斯特诞生。当伯明翰等英国传统工业城市的纺织厂仍为是否采用新技术而犹豫不决时,曼彻斯特的棉纺织业已经迅速将一系列新技术运用于生产。一七八二年詹姆斯?瓦特发明蒸汽机,从此这里的棉纺业发展得更为迅速。到一八三○年,曼彻斯特的棉纺织厂已达九十九家,产量占据英国棉纺织工业的近百分之五十。

-----《从北京回望曼彻斯特》

阅读材料,思考曼彻斯特棉纺织工厂迅速发展的原因有哪些?

政府政策、法律的推动;

市场的需求;

工业革命生产工具的改进,新技术的应用,生产力的提高。

请大家结合前面的学习,阐述一下工厂制度和工业革命的关系。

工业革命生产力的巨大飞跃,催生了工厂制度的产生,

工厂制度又反过来提高了生产效率,大大推进了工业革命的进程。

生产力推动劳作方式的变革,

劳作方式的变革又推动生产力进一步发展。

第二部分 从工厂到社会:透过城市看社会

请根据图示,结合教材,小组合作探究,围绕采用工厂制度后工业革命对人类社会某一个方面的影响,提取部分信息拟出一个具体论题并加以阐述。

工厂

城市化

社会的转型与进步

劳动力及素质

工厂

制度

人口迁移

观念变化

教育

阶级对立

生产效率

工人运动

体制变革

人的发展

城市病

产品

销售

能源

运输

交通

铁路运河等

生活的便捷

观念的变化

论题:工业革命推动城市化进程

工业革命后,由于工厂制度需要大量劳动力,农村人口向城市流动加快,城市人口增多,城市规模扩大,城市交通、居住环境改善,旧城市改观,新城市兴起,农村逐渐衰落,农业与乡村为主体的经济体制变成以工业与城市为主体的经济体制,城市化进程加快。

其他论题如:

工业化生产推动交通运输等行业的发展;

工业发展带来了环境和社会问题;

阶级矛盾推动制度变革;

工业革命提高了劳动者素质;

第三部分 从西方到世界:工厂制度的扩展

1840年

鸦片战争后中国开始沦为半殖民地半封建社会,出现外资企业,西方工厂制度和机器生产传入中国

第一次工业革命,

工厂制度和机器生产

18世纪中期

19世纪中期

19世纪

60年代

洋务企业采用工厂制度和机器生产

19世纪

70年代

民族企业采用工厂制度和机器生产

1894

洋务

企业

破产

民族企业初步发展,实业救国

20世纪初

19世纪末

第二次工业革命,

工厂制度和机器生产

材料 1866年由方举赞、孙英德创办于上海。最初是一个只有200元左右的手工锻铁作坊,专为外商船坞打造修配船用零件。1869年开始使用车床,从手工工场转变为机器工业。1876年制造第一艘小火轮,1877年兼造车床,到1890年已发展成为拥有车床10多台,可以容纳200人工作的工厂。后因受到外商船厂的压迫和排挤,趋于衰落。1900年为英资耶松船厂所吞并。

请根据时间轴、史料、教材,小组合作探究比较近代中西方企业的异同点。

不同点:

中国:中国近代企业是西方工业文明刺激的结果,并非经济发展瓜熟蒂落的结果。生存于半殖民地半封建的社会环境下,步履维艰,民族企业的“实业救国”肩负反帝反封建的任务,带有救亡图存的鲜明特色。

西方:是资本主义生产力自然发展的结果,率先在全球采用工厂制度机器生产,开始近代化,并把这一先进生产方式通过殖民扩张、商品输出、资本输出等形式传播到世界各地,客观上推动各国近代化。

相似点:都出现采用工厂制度和机器生产的近代化企业,推动经济近代化

第四部分 从近代到当代:人类文明的演进

当堂检测题

1、在社会发展大潮中,近现代英国乡村经历了兴旺发展、持续衰落、逐渐恢复的历史过程。其“持续衰落”主要是由于 ( )

A.新航路的开辟 B.工业革命的推进

C.混合市场经济体制的形成 D.政府强有力的政策

2、19世纪的英国工厂规定:“工人包括童工每天工作不能少于十二小时,职工在机器运转时缺工者,按其管理的织机数目每台每小时罚款三便士”。这表明 ( )

A.工人权利缺乏保障 B.使用童工现象普遍

C.工厂制度效率低下 D.工人工资明显减少

3、1832年,《工厂法》通过,对工人的劳动安全、卫生、福利作了规定。1832年,重新分配下院名额,工业资本家取得政治权利。1842年,通过《矿业法》,禁止使用妇女和不满 10 岁的儿童从事井下劳动。1875年,出台第一部《住房法》,重点解决工厂宿舍及工人居住区的住房和环境问题。以上英国历史上的改革最能反映 ( )

A.立足改善民生进行改革 B.民主化进程大大加快

C.工业革命推动社会变革 D.开始推行福利国家政策

B

C

A

课后作业

以学习小组为单位,围绕采用工厂制度后工业革命对人类社会的多角度影响,选择一个感兴趣的角度如近代交通工具变革与社会发展、近代钟表发展与人类生产生活进步、城市化进程等进一步搜集相关史料,以“工厂制度与工业革命的影响”为主题开展小论文叙写活动,字数800字左右。

2.能够比较、分析关于工厂制度的不同史料,并利用史料探究思考、形成结论,归纳工厂制度的特点、影响,理解生产方式的变化及其对人类社会发展产生的多方面的革命性影响,提高史料实证和历史解释素养。

3.运用时空观念,联系比较近代中西方工业企业的运行,认识到工业革命以来,工厂制度和机器生产由西方传播到世界各地,推动了各国近代化。

4.通过梳理生产方式变革对人类社会演进的重要推动作用,把握世界历史发展的进步历程,树立推动民族复兴的责任感和使命感。

学习目标

工厂制度的特点及影响

理解生产方式变革与社会转型的关系

重点

难点

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的时代,这是愚蠢的时代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节,这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们面前应有尽有,人们面前一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱。

——(英)狄更斯《双城记》

第一部分 从工场到工厂:生产方式的变革

工场手工业时期的工场

机器大工业时期的工厂

一屋宽且长,织机二百张。织工二百人,排成一长行。……旁有一巨室,女工共百人。……户外又一屋,贫儿一百五,坐列捡细毛,不敢辞劳苦。彼皆穷人子,终日不得息。自晨至深夜,各得一便士。……又有一广厅,五十修剪工。各自施妙技,天衣真无缝。又有八十人,将呢加浆洗。染工八十人,齐将颜色施。二十插制匠,将呢折成匹。

——17世纪美国手工工场的歌谣资料

阅读材料,归纳手工工场的劳作特点。

1.生产规模大,雇佣工人集中生产

2.以手工劳动为主

3.工人工作时间长,工资待遇微薄

4.分工协作

英国工业革命的先锋城市——曼彻斯特

材料一 一八六六年,他(斌椿)在《乘槎笔记》中写道:此地人民五十万,街市繁盛,为英国第二埠头。中华及印度、美国棉花皆集于此。所织之布,发于各路售卖。织布大行楼五重,上下数百间,工匠三千人。棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。棉花弹过六七遍,则白如雪,柔于绵矣;又以轮纺,而精如丝,细于发矣。染处各色俱备,入浸少时,即鲜明成色。织机万张,刻不停梭,亦神速哉!

——-《从北京回望曼彻斯特》

材料二 阿克莱特在自己的纺织工厂里提出了一套完整的独创的管理制度……当他一经发现无能、怠工等情况时,就要毫不留情地加以严肃处理。

阅读材料,结合教材,小组合作探究分析工厂制度的特点。

1、生产资料集中使用; 2、雇佣工人集中劳动;

3、生产规模不断扩大; 4、分工细致协作高效;

5、使用机器流水生产; 6、严格遵守规章制度;

7、注重产品市场销售; 8、生产社会化程度高。

至一百年后的十八世纪初,英国纺纱技术还很原始,……为了保护本国纺织业的发展,一七○○年英国议会通过法令,禁止从中国、印度输入染色的棉织品。棉纺织品一时在英国“洛阳纸贵”,技术创新迫在眉睫。

一七六四年,兰开夏郡的纺织工哈格里夫斯发明了珍妮纺纱机,这是人类历史上手工生产工具向机器生产工具发展的开端,由此拉开了英国工业革命的序幕。十八世纪八十年代,第一家棉纺织厂在曼彻斯特诞生。当伯明翰等英国传统工业城市的纺织厂仍为是否采用新技术而犹豫不决时,曼彻斯特的棉纺织业已经迅速将一系列新技术运用于生产。一七八二年詹姆斯?瓦特发明蒸汽机,从此这里的棉纺业发展得更为迅速。到一八三○年,曼彻斯特的棉纺织厂已达九十九家,产量占据英国棉纺织工业的近百分之五十。

-----《从北京回望曼彻斯特》

阅读材料,思考曼彻斯特棉纺织工厂迅速发展的原因有哪些?

政府政策、法律的推动;

市场的需求;

工业革命生产工具的改进,新技术的应用,生产力的提高。

请大家结合前面的学习,阐述一下工厂制度和工业革命的关系。

工业革命生产力的巨大飞跃,催生了工厂制度的产生,

工厂制度又反过来提高了生产效率,大大推进了工业革命的进程。

生产力推动劳作方式的变革,

劳作方式的变革又推动生产力进一步发展。

第二部分 从工厂到社会:透过城市看社会

请根据图示,结合教材,小组合作探究,围绕采用工厂制度后工业革命对人类社会某一个方面的影响,提取部分信息拟出一个具体论题并加以阐述。

工厂

城市化

社会的转型与进步

劳动力及素质

工厂

制度

人口迁移

观念变化

教育

阶级对立

生产效率

工人运动

体制变革

人的发展

城市病

产品

销售

能源

运输

交通

铁路运河等

生活的便捷

观念的变化

论题:工业革命推动城市化进程

工业革命后,由于工厂制度需要大量劳动力,农村人口向城市流动加快,城市人口增多,城市规模扩大,城市交通、居住环境改善,旧城市改观,新城市兴起,农村逐渐衰落,农业与乡村为主体的经济体制变成以工业与城市为主体的经济体制,城市化进程加快。

其他论题如:

工业化生产推动交通运输等行业的发展;

工业发展带来了环境和社会问题;

阶级矛盾推动制度变革;

工业革命提高了劳动者素质;

第三部分 从西方到世界:工厂制度的扩展

1840年

鸦片战争后中国开始沦为半殖民地半封建社会,出现外资企业,西方工厂制度和机器生产传入中国

第一次工业革命,

工厂制度和机器生产

18世纪中期

19世纪中期

19世纪

60年代

洋务企业采用工厂制度和机器生产

19世纪

70年代

民族企业采用工厂制度和机器生产

1894

洋务

企业

破产

民族企业初步发展,实业救国

20世纪初

19世纪末

第二次工业革命,

工厂制度和机器生产

材料 1866年由方举赞、孙英德创办于上海。最初是一个只有200元左右的手工锻铁作坊,专为外商船坞打造修配船用零件。1869年开始使用车床,从手工工场转变为机器工业。1876年制造第一艘小火轮,1877年兼造车床,到1890年已发展成为拥有车床10多台,可以容纳200人工作的工厂。后因受到外商船厂的压迫和排挤,趋于衰落。1900年为英资耶松船厂所吞并。

请根据时间轴、史料、教材,小组合作探究比较近代中西方企业的异同点。

不同点:

中国:中国近代企业是西方工业文明刺激的结果,并非经济发展瓜熟蒂落的结果。生存于半殖民地半封建的社会环境下,步履维艰,民族企业的“实业救国”肩负反帝反封建的任务,带有救亡图存的鲜明特色。

西方:是资本主义生产力自然发展的结果,率先在全球采用工厂制度机器生产,开始近代化,并把这一先进生产方式通过殖民扩张、商品输出、资本输出等形式传播到世界各地,客观上推动各国近代化。

相似点:都出现采用工厂制度和机器生产的近代化企业,推动经济近代化

第四部分 从近代到当代:人类文明的演进

当堂检测题

1、在社会发展大潮中,近现代英国乡村经历了兴旺发展、持续衰落、逐渐恢复的历史过程。其“持续衰落”主要是由于 ( )

A.新航路的开辟 B.工业革命的推进

C.混合市场经济体制的形成 D.政府强有力的政策

2、19世纪的英国工厂规定:“工人包括童工每天工作不能少于十二小时,职工在机器运转时缺工者,按其管理的织机数目每台每小时罚款三便士”。这表明 ( )

A.工人权利缺乏保障 B.使用童工现象普遍

C.工厂制度效率低下 D.工人工资明显减少

3、1832年,《工厂法》通过,对工人的劳动安全、卫生、福利作了规定。1832年,重新分配下院名额,工业资本家取得政治权利。1842年,通过《矿业法》,禁止使用妇女和不满 10 岁的儿童从事井下劳动。1875年,出台第一部《住房法》,重点解决工厂宿舍及工人居住区的住房和环境问题。以上英国历史上的改革最能反映 ( )

A.立足改善民生进行改革 B.民主化进程大大加快

C.工业革命推动社会变革 D.开始推行福利国家政策

B

C

A

课后作业

以学习小组为单位,围绕采用工厂制度后工业革命对人类社会的多角度影响,选择一个感兴趣的角度如近代交通工具变革与社会发展、近代钟表发展与人类生产生活进步、城市化进程等进一步搜集相关史料,以“工厂制度与工业革命的影响”为主题开展小论文叙写活动,字数800字左右。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化