2020年化学初中人教版九年级上学期第七单元《燃料及其利用》单元测试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 2020年化学初中人教版九年级上学期第七单元《燃料及其利用》单元测试卷(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 52.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-08-03 16:52:06 | ||

图片预览

文档简介

第七单元《燃料及其利用》单元测试卷

一、单选题(共15小题)

1.发展低碳经济,保护生态环境,是我们共同的责任。下列说法中错误的是( )

A.

研究二氧化碳回收利用技术,减缓大气温室效应

B.

开发风能、氢能等新能源,减少使用化石燃料

C.

提倡家用汽车替代公交车

D.

利用垃圾发电,变废为宝

2.下列说法错误的是( )

A.

增大燃料与空气的接触面积能使燃烧更充分

B.

室内着火需要自救时,可用湿毛巾捂住口鼻,蹲下靠近地面或沿墙壁跑离着火区

C.

面粉、煤粉等粉尘遇到明火可能发生爆炸

D.

“釜底抽薪”是利用了隔绝空气的灭火原理

3.油锅起火,迅速用锅盖盖灭,其主要灭火原理是( )

A.

降低食用油的着火点

B.

清除可燃物

C.

隔绝空气

D.

防止食用油溅出

4.氢气是21世纪极具开发前景的新能源之一,理由是(

)

①燃烧热值高 ②原料资源丰富 ③贮存和运输时安全性高

④燃烧产物无污染

A.

①②③

B.

①②④

C.

②③④

D.

①③④

5.下列过程中,涉及的能量变化与化学反应有关的是(

)

A.航天飞机发射

B.水车汲水灌溉

C.太阳能供热

D.风力发电

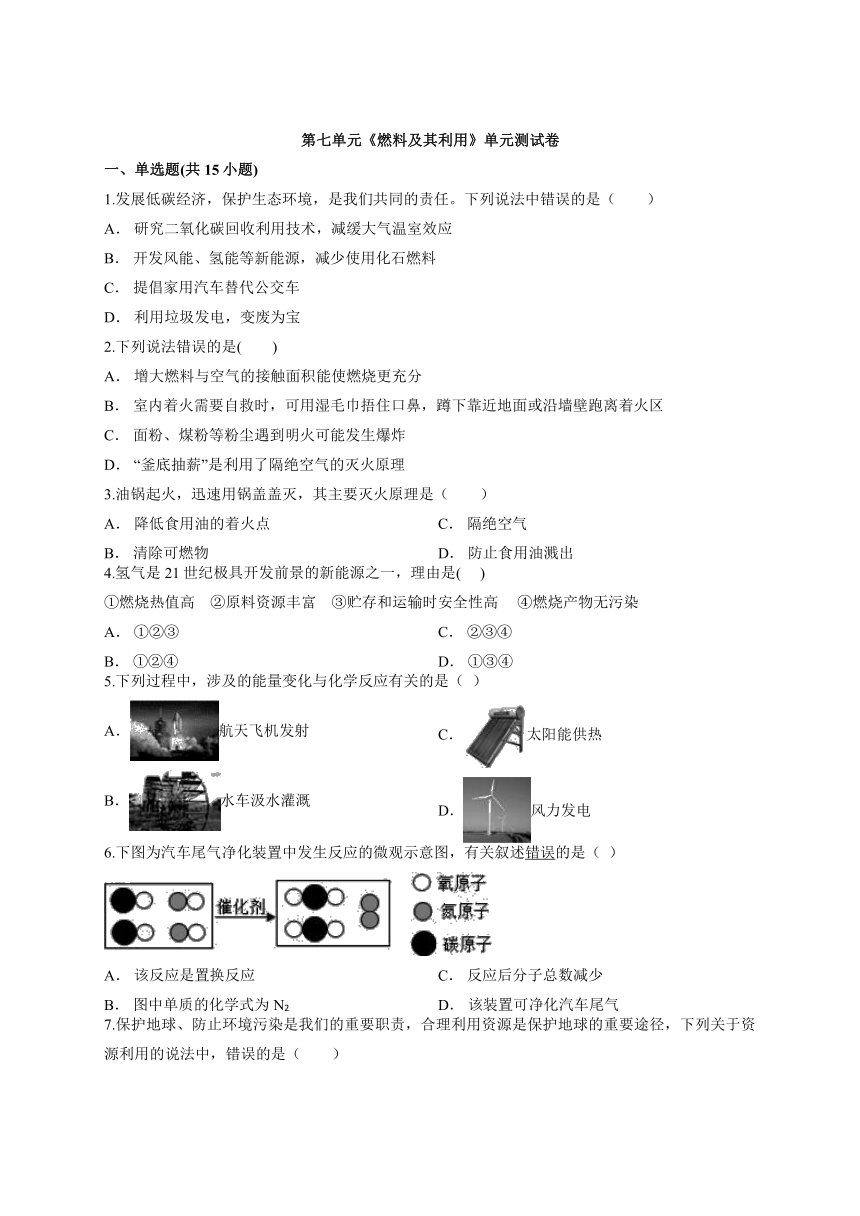

6.下图为汽车尾气净化装置中发生反应的微观示意图,有关叙述错误的是(

)

A.

该反应是置换反应

B.

图中单质的化学式为N2

C.

反应后分子总数减少

D.

该装置可净化汽车尾气

7.保护地球、防止环境污染是我们的重要职责,合理利用资源是保护地球的重要途径,下列关于资源利用的说法中,错误的是( )

A.

减少煤炭资源的过度开采

B.

为方便出行,提倡多开私家车

C.

倡导“低碳生活”,绿色出行

D.

积极开发太阳能

8.摩擦起电是日常生活中常见的现象,在某些场所可能会引发安全事故,下列是张贴在加油站中的安全标识,其中与摩擦起电有关的是( )

A.

B.

C.

D.

9.氢氧化铝作为阻燃剂受热分解时吸收热量,同时生成耐高温的氧化铝和大量水蒸气,起到防火作用。下列叙述错误的是( )

A.

反应吸热,降低了可燃物的着火点

B.

生成氧化铝覆盖在可燃物表面,隔绝空气

C.

生成大量水蒸气,降低可燃物周围氧气的浓度

D.

反应能够降低温度,可燃物不易达到着火点

10.从环境保护的角度考虑,下列燃料中最理想的是(

)

A.

氢气

B.

天然气

C.

酒精

D.

汽油

11.2016年5月12日是我国第八个“防灾减灾日”。下列做法或说法不合理的是( )

A.

火灾发生后应用湿毛巾捂住口鼻迅速逃离,并拨打119

B.

扑灭森林大火,可将大火蔓延路线前的一片树木砍掉,形成隔离带

C.

只要温度到达着火点,可燃物一定会燃烧

D.

油库、面粉加工厂、纺织厂等场所要严禁烟火

12.下列有关燃烧的说法正确的是(

)

A.

用水灭火,目的是降低可燃物的着火点

B.

白磷在冷水中,通入空气后也能燃烧

C.

将煤块粉碎后再燃烧是为了使其燃烧更充分

D.

天然气、乙醇均是可再生能源

13.我校正在创建“无烟校园”,下列图标与此主题相符的是(

)

A.

B.

C.

D.

14.我国发射的神舟六号载人飞船,其返回舱的表层有一层叫做“烧蚀层”的特殊物质.返回舱返回时,与大气剧烈摩擦,会在舱表面产生数千度的高温,此时,烧蚀层汽化燃烧保护返回舱不因高温而烧毁。由此,下列说法错误的是( )

A.

返回舱与大气摩擦生热属于物理变化

B.

返回舱返回时,烧蚀层起到了一定的隔热和隔离空气的作用

C.

烧蚀层在汽化燃烧时吸收大量的热

D.

烧蚀层能使返回舱的着火点升高

15.下列化学变化中吸收热量的是(

)

A.

高温煅烧石灰石

B.

红磷在氧气中的燃烧

C.

锌和稀硫酸的反应

D.

生石灰与水反应

二、填空题(共3小题)

16.化学在交通“节能减排”中发挥重要作用。

(1)液化天然气(LNG)是我市正在推广的公交车燃料,它具有燃烧效率高、污染小的优点。写出天然气主要成分完全燃烧的化学方程式: 。

(2)汽车尾气中NO与CO在催化剂的作用下,反应生成CO2和一种无污染的单质气体。写出该反应的化学方程式: 。

(3)氢化镁(MgH2)固体与水反应生成氢氧化镁和氢气,可为氢动力汽车提供能源。写出该反应的化学方程式: 。

(4)我市倡导自行车“低碳出行”.采用碳纤维材料的自行车轻便、机械强度大,这应用了碳纤维的 (填“物理”或“化学”)性质;自行车采用铝合金材料,金属铝具有较强抗腐蚀性的原因: 。

17.善于把握关键词是学习化学的重要方法.在燃烧和灭火内容的学习中,“可燃物、氧气、着火点”是三个重要的关键词。一般来说,灭火原理有三种,其中之一是:“使可燃物的温度降到着火点以下”.请回答另外两种灭火的原理。

灭火原理之二: ;

灭火原理之三: .

18.能源和环境已经成为人们日益关注的问题。

(1)目前人们利用最多的能源是煤、______和天然气等化石燃料,煤燃烧会产生大量的二氧化碳、二氧化硫和一氧化碳等气体,这些气体中,溶于水会导致酸雨的主要是___________。

(2)氢气作为一种清洁燃料没有大规模使用的原因是_____________(填字母)。

A.氢气的储存和运输

B.获得氢气的成本

C.制备氢气的原料

D.氢气燃烧的热值不高

答案解析

1.【答案】C

【解析】回收二氧化碳可减少空气中二氧化碳含量,从而减缓大气温室效应,符合低碳的要求,故A正确;

B、风能、氢能使用过程不产生二氧化碳,符合低碳理念,故B正确;

C、家用车代替公交车会大量消耗汽油,排放更多二氧化碳;不符合低碳要求,故C错误;

D、利用垃圾发电,可减少垃圾对环境靠造成的污染,也可减少化石燃料的燃烧,又环保又低碳,故D正确。

2.【答案】D

【解析】“釜底抽薪”釜指锅,薪指柴草,从锅底部抽走柴草,是利用了移走可燃物灭火的原理。

3.【答案】C

【解析】油锅起火,迅速用锅盖盖灭,主要是与外界的空气隔绝。

4.【答案】B

【解析】氢气具有三大优点:①氢资源丰富,②氢气燃烧放出的热量多,③氢气燃烧产物是水不污染空气,其他燃料会造成大气污染或温室效应。

5.【答案】A

【解析】A.航天飞机发射需要燃烧有化学变化;B.水车汲水灌溉主要利用了水能,没有化学变化;C.太阳能供热主要利用了太阳能,没有生成新物质;D.风力发电,利用了风能,也没有化学变化。

6.【答案】A

【解析】A、该反应可以表示为2CO+2NO=2CO2+N2,反应前没有单质,不符合置换反应的特点:一种单质与一种化合物作用,生成另一种单质与另一种化合物的反应,故A错误;B、从图中可以看出,由两个N原子,构成了单质N2,故B正确;C、反应前为4分子,反应后为3分子,所以分子总数减少,故C正确;D、尾气中的CO和NO是有毒的,反应后的CO2和N2是无毒无害的,故D正确。此题选A。

7.【答案】B

【解析】防止环境污染,要减少化石燃料的使用,或者开发新的能源,提倡多开私家车,会导致化石燃料的使用增多,汽车尾气排放也造成空气污染,所以B是错误的。

8.【答案】B

【解析】塑料制品与毛皮摩擦时容易产生静电,在加油站内设立相应图标可以有效预防此类火灾的发生。

9.【答案】A

【解析】着火点是物质本身固有的属性,不能随着时间、地点、外界温度的改变而改变。

10.【答案】A

【解析】氢气燃烧的产物只有水,无污染。

11.【答案】C

【解析】由燃烧的条件可知:可燃物,温度达到着火点,与氧气(或空气)接触,三个条件缺一不可,同时具备。温度到达着火点,可燃物不与氧气接触也不会燃烧。

12.【答案】C

【解析】A.用水灭火,目的是降低可燃物的温度到着火点以下,A是错误的;

B.白磷在冷水中,温度达不到着火点,通入空气后也不会燃烧,B错误;

C.将煤块粉碎后再燃烧是为了使其燃烧更充分,是正确的;

D.乙醇是可再生能源,天然气不是可再生能源,错误。

13.【答案】B

【解析】A为禁止烟火的标志;B选项为禁止吸烟的图标;C选项是氧化物的图标;D选项是禁止放易燃物标志,故选B。

14.【答案】D

【解析】A、返回舱与大气摩擦生热没有新物质生成,属于物理变化,正确;

B、烧蚀层可以起到一定的隔热和隔离空气的作用,正确;

C、“烧蚀层“的物质在遇到高温时会发生熔化和汽化现象,在熔化和汽化时能吸收大量的热,故可以保证飞船温度不至于太高,正确;

D、物质的着火点一般是不能改变的,烧蚀层不能使返回舱的着火点升高,故错误。

15.【答案】A

【解析】A选项高温煅烧石灰石需要吸收热量;B选项红磷燃烧放出热;C选项锌和稀硫酸的反应是放出热的反应;D选项生石灰与水是放出热的反应,故答案选择A。

16.【答案】(1)CH4+2O2CO2+2H2O

(2)2NO+2CO2CO2+N2

(3)MgH2+2H2O═Mg(OH)2+2H2↑

(4)物理;表面容易生成一层致密的氧化物保护膜.

【解析】(1)甲烷完全燃烧生成二氧化碳和水,据此可写出反应的化学方程式。(2)NO与CO在催化剂的作用下,反应生成CO2和N2,据此可写出反应的化学方程式。(3)氢化镁固体与水反应生成氢氧化镁和氢气,据此可写出反应的化学方程式。

物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质,物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质,据此进行分析判断。(4)碳纤维材料的自行车轻便、机械强度大,不需要发生化学变化就能表现出来,这应用了碳纤维的物理性质。

17.【答案】隔绝氧气或空气;清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离。

【解析】根据燃烧必须具备的三个条件可知灭火的原理是:①清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离,②隔绝氧气或空气,③使温度降到可燃物的着火点以下。

18.【答案】(1)石油

SO2(2)A

B

【解析】化石燃料包括煤、石油、天然气,煤的成分主要含有碳,也会含有少量氢、硫等元素,大量使用煤会产生引起酸雨的二氧化硫。氢气是清洁能源,但氢能源的推广主要受到两个方面的限制:一是如何廉价的制取氢气,二是如何安全地储存和运输。

一、单选题(共15小题)

1.发展低碳经济,保护生态环境,是我们共同的责任。下列说法中错误的是( )

A.

研究二氧化碳回收利用技术,减缓大气温室效应

B.

开发风能、氢能等新能源,减少使用化石燃料

C.

提倡家用汽车替代公交车

D.

利用垃圾发电,变废为宝

2.下列说法错误的是( )

A.

增大燃料与空气的接触面积能使燃烧更充分

B.

室内着火需要自救时,可用湿毛巾捂住口鼻,蹲下靠近地面或沿墙壁跑离着火区

C.

面粉、煤粉等粉尘遇到明火可能发生爆炸

D.

“釜底抽薪”是利用了隔绝空气的灭火原理

3.油锅起火,迅速用锅盖盖灭,其主要灭火原理是( )

A.

降低食用油的着火点

B.

清除可燃物

C.

隔绝空气

D.

防止食用油溅出

4.氢气是21世纪极具开发前景的新能源之一,理由是(

)

①燃烧热值高 ②原料资源丰富 ③贮存和运输时安全性高

④燃烧产物无污染

A.

①②③

B.

①②④

C.

②③④

D.

①③④

5.下列过程中,涉及的能量变化与化学反应有关的是(

)

A.航天飞机发射

B.水车汲水灌溉

C.太阳能供热

D.风力发电

6.下图为汽车尾气净化装置中发生反应的微观示意图,有关叙述错误的是(

)

A.

该反应是置换反应

B.

图中单质的化学式为N2

C.

反应后分子总数减少

D.

该装置可净化汽车尾气

7.保护地球、防止环境污染是我们的重要职责,合理利用资源是保护地球的重要途径,下列关于资源利用的说法中,错误的是( )

A.

减少煤炭资源的过度开采

B.

为方便出行,提倡多开私家车

C.

倡导“低碳生活”,绿色出行

D.

积极开发太阳能

8.摩擦起电是日常生活中常见的现象,在某些场所可能会引发安全事故,下列是张贴在加油站中的安全标识,其中与摩擦起电有关的是( )

A.

B.

C.

D.

9.氢氧化铝作为阻燃剂受热分解时吸收热量,同时生成耐高温的氧化铝和大量水蒸气,起到防火作用。下列叙述错误的是( )

A.

反应吸热,降低了可燃物的着火点

B.

生成氧化铝覆盖在可燃物表面,隔绝空气

C.

生成大量水蒸气,降低可燃物周围氧气的浓度

D.

反应能够降低温度,可燃物不易达到着火点

10.从环境保护的角度考虑,下列燃料中最理想的是(

)

A.

氢气

B.

天然气

C.

酒精

D.

汽油

11.2016年5月12日是我国第八个“防灾减灾日”。下列做法或说法不合理的是( )

A.

火灾发生后应用湿毛巾捂住口鼻迅速逃离,并拨打119

B.

扑灭森林大火,可将大火蔓延路线前的一片树木砍掉,形成隔离带

C.

只要温度到达着火点,可燃物一定会燃烧

D.

油库、面粉加工厂、纺织厂等场所要严禁烟火

12.下列有关燃烧的说法正确的是(

)

A.

用水灭火,目的是降低可燃物的着火点

B.

白磷在冷水中,通入空气后也能燃烧

C.

将煤块粉碎后再燃烧是为了使其燃烧更充分

D.

天然气、乙醇均是可再生能源

13.我校正在创建“无烟校园”,下列图标与此主题相符的是(

)

A.

B.

C.

D.

14.我国发射的神舟六号载人飞船,其返回舱的表层有一层叫做“烧蚀层”的特殊物质.返回舱返回时,与大气剧烈摩擦,会在舱表面产生数千度的高温,此时,烧蚀层汽化燃烧保护返回舱不因高温而烧毁。由此,下列说法错误的是( )

A.

返回舱与大气摩擦生热属于物理变化

B.

返回舱返回时,烧蚀层起到了一定的隔热和隔离空气的作用

C.

烧蚀层在汽化燃烧时吸收大量的热

D.

烧蚀层能使返回舱的着火点升高

15.下列化学变化中吸收热量的是(

)

A.

高温煅烧石灰石

B.

红磷在氧气中的燃烧

C.

锌和稀硫酸的反应

D.

生石灰与水反应

二、填空题(共3小题)

16.化学在交通“节能减排”中发挥重要作用。

(1)液化天然气(LNG)是我市正在推广的公交车燃料,它具有燃烧效率高、污染小的优点。写出天然气主要成分完全燃烧的化学方程式: 。

(2)汽车尾气中NO与CO在催化剂的作用下,反应生成CO2和一种无污染的单质气体。写出该反应的化学方程式: 。

(3)氢化镁(MgH2)固体与水反应生成氢氧化镁和氢气,可为氢动力汽车提供能源。写出该反应的化学方程式: 。

(4)我市倡导自行车“低碳出行”.采用碳纤维材料的自行车轻便、机械强度大,这应用了碳纤维的 (填“物理”或“化学”)性质;自行车采用铝合金材料,金属铝具有较强抗腐蚀性的原因: 。

17.善于把握关键词是学习化学的重要方法.在燃烧和灭火内容的学习中,“可燃物、氧气、着火点”是三个重要的关键词。一般来说,灭火原理有三种,其中之一是:“使可燃物的温度降到着火点以下”.请回答另外两种灭火的原理。

灭火原理之二: ;

灭火原理之三: .

18.能源和环境已经成为人们日益关注的问题。

(1)目前人们利用最多的能源是煤、______和天然气等化石燃料,煤燃烧会产生大量的二氧化碳、二氧化硫和一氧化碳等气体,这些气体中,溶于水会导致酸雨的主要是___________。

(2)氢气作为一种清洁燃料没有大规模使用的原因是_____________(填字母)。

A.氢气的储存和运输

B.获得氢气的成本

C.制备氢气的原料

D.氢气燃烧的热值不高

答案解析

1.【答案】C

【解析】回收二氧化碳可减少空气中二氧化碳含量,从而减缓大气温室效应,符合低碳的要求,故A正确;

B、风能、氢能使用过程不产生二氧化碳,符合低碳理念,故B正确;

C、家用车代替公交车会大量消耗汽油,排放更多二氧化碳;不符合低碳要求,故C错误;

D、利用垃圾发电,可减少垃圾对环境靠造成的污染,也可减少化石燃料的燃烧,又环保又低碳,故D正确。

2.【答案】D

【解析】“釜底抽薪”釜指锅,薪指柴草,从锅底部抽走柴草,是利用了移走可燃物灭火的原理。

3.【答案】C

【解析】油锅起火,迅速用锅盖盖灭,主要是与外界的空气隔绝。

4.【答案】B

【解析】氢气具有三大优点:①氢资源丰富,②氢气燃烧放出的热量多,③氢气燃烧产物是水不污染空气,其他燃料会造成大气污染或温室效应。

5.【答案】A

【解析】A.航天飞机发射需要燃烧有化学变化;B.水车汲水灌溉主要利用了水能,没有化学变化;C.太阳能供热主要利用了太阳能,没有生成新物质;D.风力发电,利用了风能,也没有化学变化。

6.【答案】A

【解析】A、该反应可以表示为2CO+2NO=2CO2+N2,反应前没有单质,不符合置换反应的特点:一种单质与一种化合物作用,生成另一种单质与另一种化合物的反应,故A错误;B、从图中可以看出,由两个N原子,构成了单质N2,故B正确;C、反应前为4分子,反应后为3分子,所以分子总数减少,故C正确;D、尾气中的CO和NO是有毒的,反应后的CO2和N2是无毒无害的,故D正确。此题选A。

7.【答案】B

【解析】防止环境污染,要减少化石燃料的使用,或者开发新的能源,提倡多开私家车,会导致化石燃料的使用增多,汽车尾气排放也造成空气污染,所以B是错误的。

8.【答案】B

【解析】塑料制品与毛皮摩擦时容易产生静电,在加油站内设立相应图标可以有效预防此类火灾的发生。

9.【答案】A

【解析】着火点是物质本身固有的属性,不能随着时间、地点、外界温度的改变而改变。

10.【答案】A

【解析】氢气燃烧的产物只有水,无污染。

11.【答案】C

【解析】由燃烧的条件可知:可燃物,温度达到着火点,与氧气(或空气)接触,三个条件缺一不可,同时具备。温度到达着火点,可燃物不与氧气接触也不会燃烧。

12.【答案】C

【解析】A.用水灭火,目的是降低可燃物的温度到着火点以下,A是错误的;

B.白磷在冷水中,温度达不到着火点,通入空气后也不会燃烧,B错误;

C.将煤块粉碎后再燃烧是为了使其燃烧更充分,是正确的;

D.乙醇是可再生能源,天然气不是可再生能源,错误。

13.【答案】B

【解析】A为禁止烟火的标志;B选项为禁止吸烟的图标;C选项是氧化物的图标;D选项是禁止放易燃物标志,故选B。

14.【答案】D

【解析】A、返回舱与大气摩擦生热没有新物质生成,属于物理变化,正确;

B、烧蚀层可以起到一定的隔热和隔离空气的作用,正确;

C、“烧蚀层“的物质在遇到高温时会发生熔化和汽化现象,在熔化和汽化时能吸收大量的热,故可以保证飞船温度不至于太高,正确;

D、物质的着火点一般是不能改变的,烧蚀层不能使返回舱的着火点升高,故错误。

15.【答案】A

【解析】A选项高温煅烧石灰石需要吸收热量;B选项红磷燃烧放出热;C选项锌和稀硫酸的反应是放出热的反应;D选项生石灰与水是放出热的反应,故答案选择A。

16.【答案】(1)CH4+2O2CO2+2H2O

(2)2NO+2CO2CO2+N2

(3)MgH2+2H2O═Mg(OH)2+2H2↑

(4)物理;表面容易生成一层致密的氧化物保护膜.

【解析】(1)甲烷完全燃烧生成二氧化碳和水,据此可写出反应的化学方程式。(2)NO与CO在催化剂的作用下,反应生成CO2和N2,据此可写出反应的化学方程式。(3)氢化镁固体与水反应生成氢氧化镁和氢气,据此可写出反应的化学方程式。

物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质,物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质,据此进行分析判断。(4)碳纤维材料的自行车轻便、机械强度大,不需要发生化学变化就能表现出来,这应用了碳纤维的物理性质。

17.【答案】隔绝氧气或空气;清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离。

【解析】根据燃烧必须具备的三个条件可知灭火的原理是:①清除可燃物或使可燃物与其他物品隔离,②隔绝氧气或空气,③使温度降到可燃物的着火点以下。

18.【答案】(1)石油

SO2(2)A

B

【解析】化石燃料包括煤、石油、天然气,煤的成分主要含有碳,也会含有少量氢、硫等元素,大量使用煤会产生引起酸雨的二氧化硫。氢气是清洁能源,但氢能源的推广主要受到两个方面的限制:一是如何廉价的制取氢气,二是如何安全地储存和运输。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件