2021年高考语文散文阅读一轮复习学案专题一:分析散文的结构

文档属性

| 名称 | 2021年高考语文散文阅读一轮复习学案专题一:分析散文的结构 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-05 08:58:39 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021年高考语文散文阅读一轮复习专题一:分析散文的结构

一、必备知识

结构是行文思路的外在表现,指作品的整体构思(布局谋篇)、行文线索以及段落的安排与段落间的关系。思路是指按照一定的条理由此及彼地表达思想感情的路径、脉络。

“分析作品结构”,要求考生对作品的整体构思和行文方式进行剖析,明确其作用。高考主要从以下两个方面考查分析散文的结构:一是从线索(感情线索、事件线索、人物线索、景物线索、行程线索、时间线索、空间线索等)入手,分析其在组织材料、叙述事件、表达主旨等方面起到的作用;二是从某个局部(如开头、结尾、过渡句段)入手,分析其在整个篇章中的作用。

【散文结构形式】

(1)按时间顺序安排结构。

(2)按空间位置安排结构。记事性散文和游记散文多按此展开,不突出时间因素,或隐没时间因素,只突出空间位置的变化。

(3)按事物性质、类别组织材料,安排结构。

(4)以中介物组织材料,安排结构。即把中介物作为串联作者思想感情和材料的媒介。所谓的中介物,可以是具体的人、事、物,也可以是抽象的问题、概念、思想等。

(5)以作者的思想、情感的变化脉络组织材料,安排结构。

(6)以双线结构(复调)行文,分明线和暗线。明线,作品中直接呈现出来的线索,如记事写景的时间线或空间线;暗线,即作品中未直接描述或间接呈现出来的人物活动或事件发展的线索,如记事写景中作者情感变化的线索。

(7)环扣式结构。写两件以上的事,写完一件再写一件,各件之间以特定的方式联系起来;事件间或层层深化,或互相映衬,或互相对比,或相互反复、强调。

(8)“阳光散射式”结构。即围绕一事或一物,写与之相关的事件或事物。

[题型1] 分析行文思路或线索

分析行文的思路就是按照文章表现的情感脉络梳理文章先写了什么内容,后写了什么内容。梳理行文的思路与分析散文的线索的区别在于:思路是作者在写作时为了深化和表达其思想情感而遵循的思维活动的线路,回答的是先写什么,后写什么的问题;而线索则是文章前后内容中都有的某个共同的东西,回答的是围绕什么展开的问题。线索可以是梳理作者思路的一个参考,但两者是两个不同的概念。

[解题指津]

1.解题思路

首先,从整体构思(布局谋篇)方面入手,把握文章的结构安排和材料的组织。

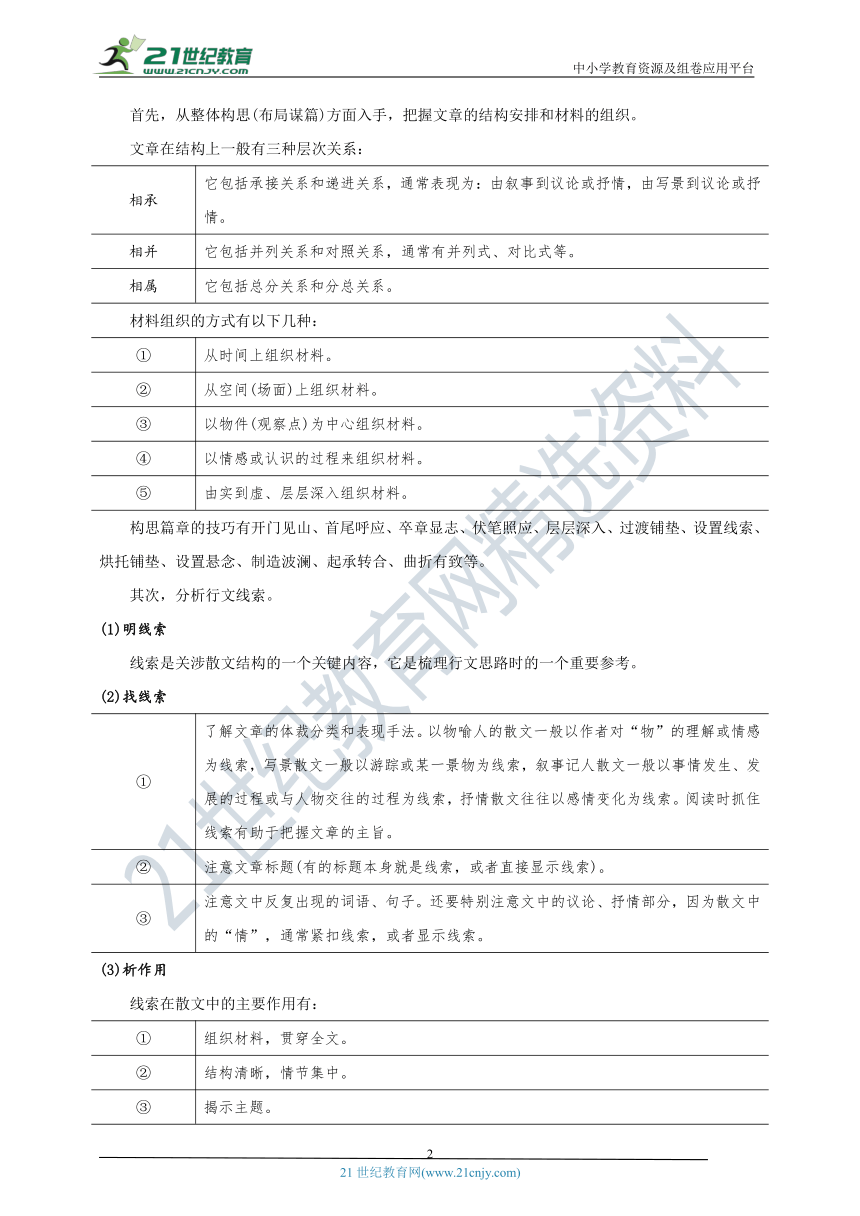

文章在结构上一般有三种层次关系:

相承 它包括承接关系和递进关系,通常表现为:由叙事到议论或抒情,由写景到议论或抒情。

相并 它包括并列关系和对照关系,通常有并列式、对比式等。

相属 它包括总分关系和分总关系。

材料组织的方式有以下几种:

① 从时间上组织材料。

② 从空间(场面)上组织材料。

③ 以物件(观察点)为中心组织材料。

④ 以情感或认识的过程来组织材料。

⑤ 由实到虚、层层深入组织材料。

构思篇章的技巧有开门见山、首尾呼应、卒章显志、伏笔照应、层层深入、过渡铺垫、设置线索、烘托铺垫、设置悬念、制造波澜、起承转合、曲折有致等。

其次,分析行文线索。

(1)明线索

线索是关涉散文结构的一个关键内容,它是梳理行文思路时的一个重要参考。

(2)找线索

① 了解文章的体裁分类和表现手法。以物喻人的散文一般以作者对“物”的理解或情感为线索,写景散文一般以游踪或某一景物为线索,叙事记人散文一般以事情发生、发展的过程或与人物交往的过程为线索,抒情散文往往以感情变化为线索。阅读时抓住线索有助于把握文章的主旨。

② 注意文章标题(有的标题本身就是线索,或者直接显示线索)。

③ 注意文中反复出现的词语、句子。还要特别注意文中的议论、抒情部分,因为散文中的“情”,通常紧扣线索,或者显示线索。

(3)析作用

线索在散文中的主要作用有:

① 组织材料,贯穿全文。

② 结构清晰,情节集中。

③ 揭示主题。

④ 使行文富于变化。

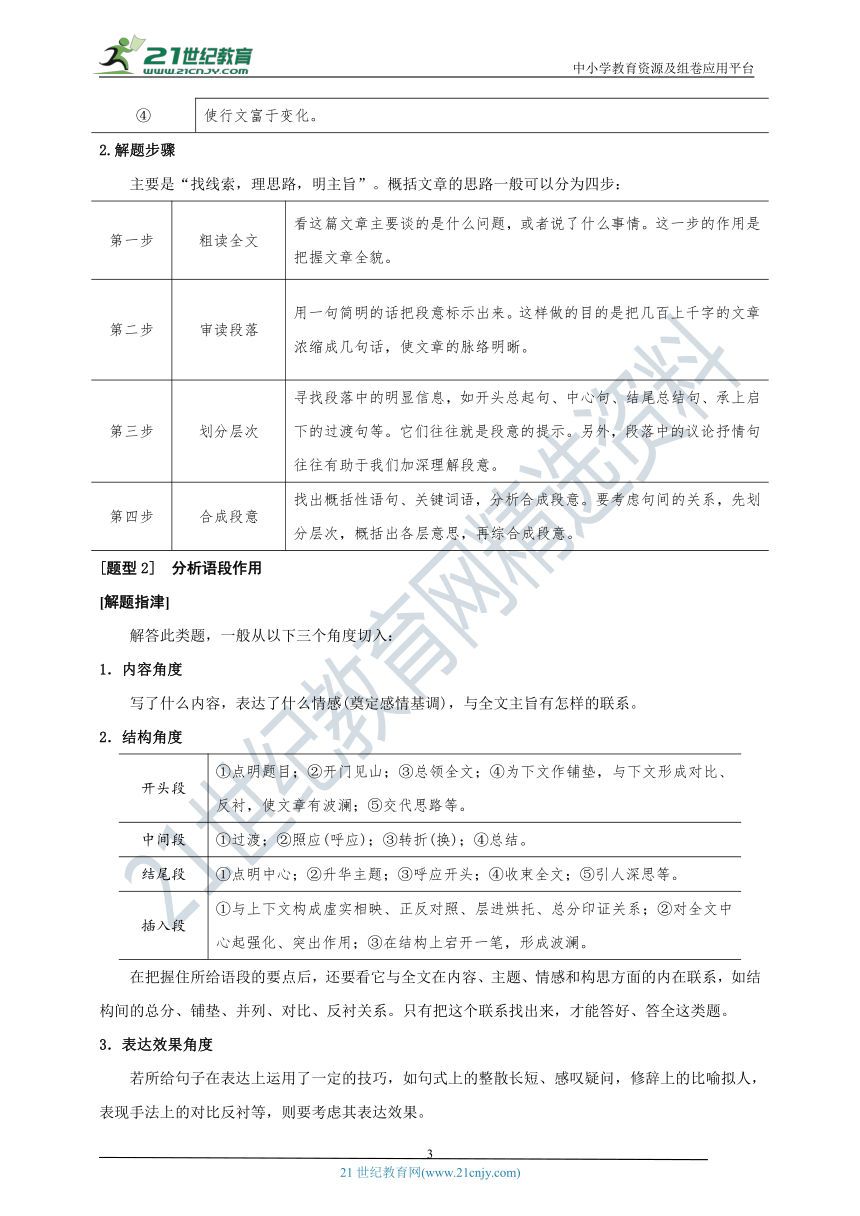

2.解题步骤

主要是“找线索,理思路,明主旨”。概括文章的思路一般可以分为四步:

第一步 粗读全文 看这篇文章主要谈的是什么问题,或者说了什么事情。这一步的作用是把握文章全貌。

第二步 审读段落 用一句简明的话把段意标示出来。这样做的目的是把几百上千字的文章浓缩成几句话,使文章的脉络明晰。

第三步 划分层次 寻找段落中的明显信息,如开头总起句、中心句、结尾总结句、承上启下的过渡句等。它们往往就是段意的提示。另外,段落中的议论抒情句往往有助于我们加深理解段意。

第四步 合成段意 找出概括性语句、关键词语,分析合成段意。要考虑句间的关系,先划分层次,概括出各层意思,再综合成段意。

[题型2] 分析语段作用

[解题指津]

解答此类题,一般从以下三个角度切入:

1.内容角度

写了什么内容,表达了什么情感(奠定感情基调),与全文主旨有怎样的联系。

2.结构角度

开头段 ①点明题目;②开门见山;③总领全文;④为下文作铺垫,与下文形成对比、反衬,使文章有波澜;⑤交代思路等。

中间段 ①过渡;②照应(呼应);③转折(换);④总结。

结尾段 ①点明中心;②升华主题;③呼应开头;④收束全文;⑤引人深思等。

插入段 ①与上下文构成虚实相映、正反对照、层进烘托、总分印证关系;②对全文中心起强化、突出作用;③在结构上宕开一笔,形成波澜。

在把握住所给语段的要点后,还要看它与全文在内容、主题、情感和构思方面的内在联系,如结构间的总分、铺垫、并列、对比、反衬关系。只有把这个联系找出来,才能答好、答全这类题。

3.表达效果角度

若所给句子在表达上运用了一定的技巧,如句式上的整散长短、感叹疑问,修辞上的比喻拟人,表现手法上的对比反衬等,则要考虑其表达效果。

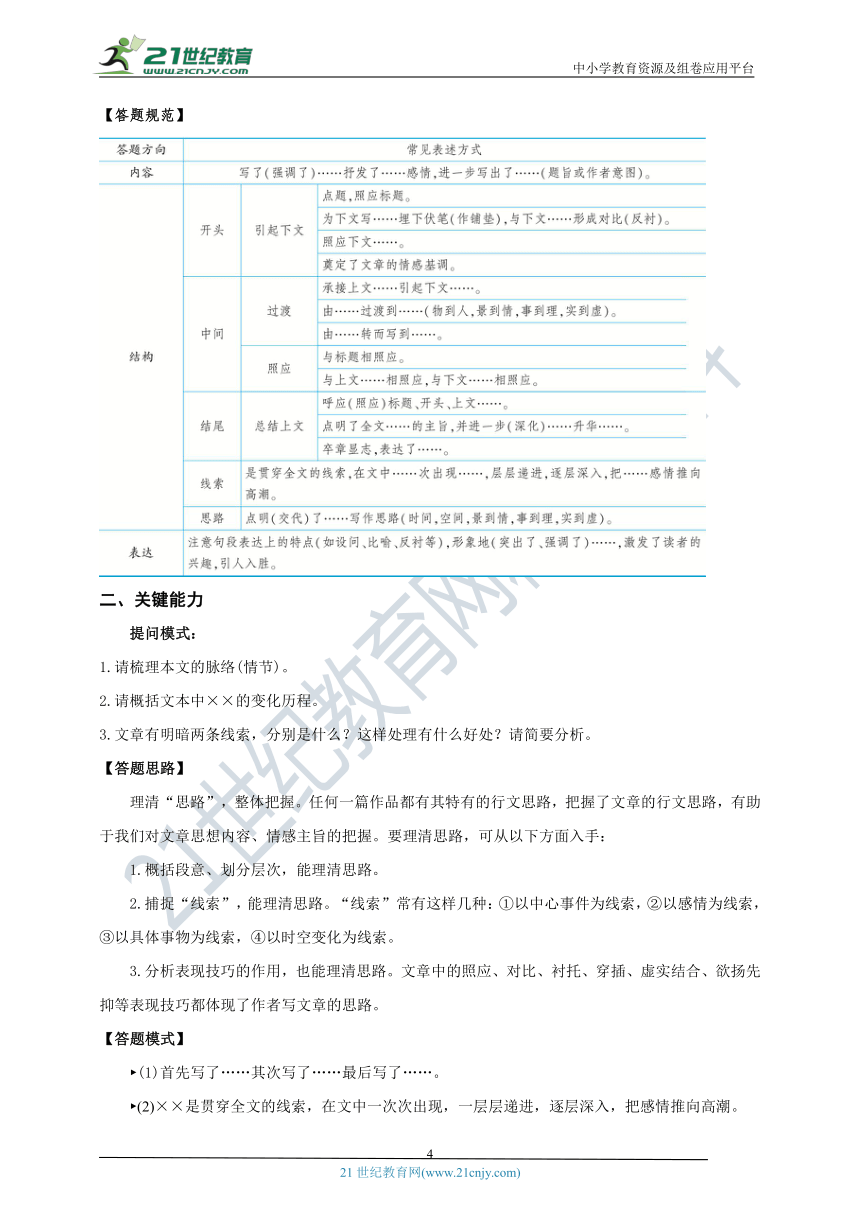

【答题规范】

二、关键能力

提问模式:

1.请梳理本文的脉络(情节)。

2.请概括文本中××的变化历程。

3.文章有明暗两条线索,分别是什么?这样处理有什么好处?请简要分析。

【答题思路】

理清“思路”,整体把握。任何一篇作品都有其特有的行文思路,把握了文章的行文思路,有助于我们对文章思想内容、情感主旨的把握。要理清思路,可从以下方面入手:

1.概括段意、划分层次,能理清思路。

2.捕捉“线索”,能理清思路。“线索”常有这样几种:①以中心事件为线索,②以感情为线索,③以具体事物为线索,④以时空变化为线索。

3.分析表现技巧的作用,也能理清思路。文章中的照应、对比、衬托、穿插、虚实结合、欲扬先抑等表现技巧都体现了作者写文章的思路。

【答题模式】

?(1)首先写了……其次写了……最后写了……。

?(2)××是贯穿全文的线索,在文中一次次出现,一层层递进,逐层深入,把感情推向高潮。

三、对点专项训练

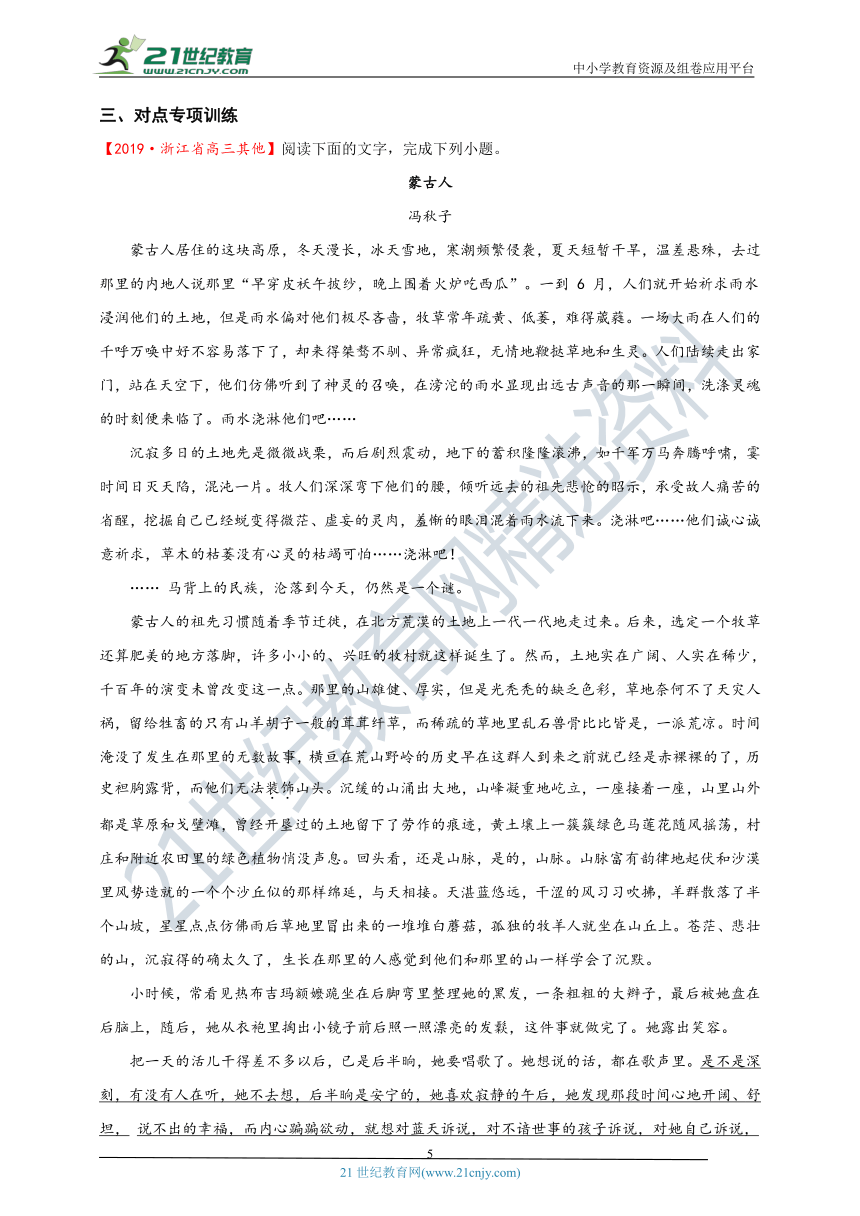

【2019·浙江省高三其他】阅读下面的文字,完成下列小题。

蒙古人

冯秋子

蒙古人居住的这块高原,冬天漫长,冰天雪地,寒潮频繁侵袭,夏天短暂干旱,温差悬殊,去过那里的内地人说那里“早穿皮袄午披纱,晚上围着火炉吃西瓜”。一到 6 月,人们就开始祈求雨水浸润他们的土地,但是雨水偏对他们极尽吝啬,牧草常年疏黄、低萎,难得葳蕤。一场大雨在人们的千呼万唤中好不容易落下了,却来得桀骜不驯、异常疯狂,无情地鞭挞草地和生灵。人们陆续走出家门,站在天空下,他们仿佛听到了神灵的召唤,在滂沱的雨水显现出远古声音的那一瞬间,洗涤灵魂的时刻便来临了。雨水浇淋他们吧……

沉寂多日的土地先是微微战栗,而后剧烈震动,地下的蓄积隆隆滚沸,如千军万马奔腾呼啸,霎时间日灭天陷,混沌一片。牧人们深深弯下他们的腰,倾听远去的祖先悲怆的昭示,承受故人痛苦的省醒,挖掘自己已经蜕变得微茫、虚妄的灵肉,羞惭的眼泪混着雨水流下来。浇淋吧……他们诚心诚意祈求,草木的枯萎没有心灵的枯竭可怕……浇淋吧!

…… 马背上的民族,沦落到今天,仍然是一个谜。

蒙古人的祖先习惯随着季节迁徙,在北方荒漠的土地上一代一代地走过来。后来,选定一个牧草还算肥美的地方落脚,许多小小的、兴旺的牧村就这样诞生了。然而,土地实在广阔、人实在稀少,千百年的演变未曾改变这一点。那里的山雄健、厚实,但是光秃秃的缺乏色彩,草地奈何不了天灾人祸,留给牲畜的只有山羊胡子一般的茸茸纤草,而稀疏的草地里乱石兽骨比比皆是,一派荒凉。时间淹没了发生在那里的无数故事,横亘在荒山野岭的历史早在这群人到来之前就已经是赤裸裸的了,历史袒胸露背,而他们无法装饰山头。沉缓的山涌出大地,山峰凝重地屹立,一座接着一座,山里山外都是草原和戈壁滩,曾经开垦过的土地留下了劳作的痕迹,黄土壤上一簇簇绿色马莲花随风摇荡,村庄和附近农田里的绿色植物悄没声息。回头看,还是山脉,是的,山脉。山脉富有韵律地起伏和沙漠里风势造就的一个个沙丘似的那样绵延,与天相接。天湛蓝悠远,干涩的风习习吹拂,羊群散落了半个山坡,星星点点仿佛雨后草地里冒出来的一堆堆白蘑菇,孤独的牧羊人就坐在山丘上。苍茫、悲壮的山,沉寂得的确太久了,生长在那里的人感觉到他们和那里的山一样学会了沉默。

小时候,常看见热布吉玛额嬷跪坐在后脚弯里整理她的黑发,一条粗粗的大辫子,最后被她盘在后脑上,随后,她从衣袍里掏出小镜子前后照一照漂亮的发鬏,这件事就做完了。她露出笑容。

把一天的活儿干得差不多以后,已是后半晌,她要唱歌了。她想说的话,都在歌声里。是不是深刻,有没有人在听,她不去想,后半晌是安宁的,她喜欢寂静的午后,她发现那段时间心地开阔、舒坦, 说不出的幸福,而内心蹁蹁欲动,就想对蓝天诉说,对不谙世事的孩子诉说,对她自己诉说,她就唱出歌来。唱完天就黑了,她又要忙碌一家人的晚饭。 艰难的生活和人的尊严,在热布吉玛额嬷的心里竟然有简单的母子关系,一个孕育另一个,她唱。她还反反复复吟诵太阳:太阳帮助我们的心灵脱离黑暗。不朽的是什么呢?她问自己。是力量。 她唱,有时她哼唱的是没有歌词的歌,也许是词语不如音乐之声更能表达额嬷的内心?额嬷的歌,出落在那片土地,出落在传统的蒙古调式里,仍旧带着无法抗拒的沧桑感,在高亢、辽远中,在自由、奔放中,在大幅度的回旋、跳跃中,仍旧潜藏着深深的忧郁。那时节,草原上行进的只有额嬷的歌,万物祥和、静谧,额嬷回过头来看望我们,我们才知道还有自己的呼吸。蒙古谚语说:“活着,我们亲如兄弟;死后,我们的灵魂一同成佛。”我就是从热布吉玛额嬷唱歌开始理解一个生命怎样孕育出她的世界,并且理解了世界上有一种哭泣,不是为着艰难、痛苦、哀戚,仅仅是你看见了你吟唱的万物,看见了上苍,你为之感动。有一回额嬷讲起她的母亲,那件事发生在很早以前,她母亲放牧归来,母羊们和圈里的幼仔纷纷团聚,有一只母山羊却大发脾气,用后蹄狠狠踹踢挤到它身边的两只小羊羔,它们刚出生四天,它们的妈妈不认它们了。额嬷的母亲喝喊那只母山羊,但无济于事。老人无奈坐在羊圈旁唱起歌来。歌声娓娓地叙述了一个古老的传说,那是一场旷日持久的战争,部落里的成年男子奋力抵抗入侵者,因寡不敌众全部战死,血水淹没了草场。敌人驱赶着俘获的牛羊和儿童,踏着血海凯旋,为了庆贺胜利,他们宰杀了这些牲畜,而命令那些俘虏的孩子们“快去逃命”,只见背后乱箭齐发,孩子们在奔跑中全部丧生。孩子们曾经栖息的家园从此凝结成马蹄般坚硬的板块地,荒废了……归圈的羊儿静静地倾听这如泣如诉的苍老歌声,那只被邪恶迷惑了眼睛的母山羊已是泪流满面,没等额嬷的母亲唱完,揽过自己的幼子,让它们在它的怀里拱动,急迫地吮吸它的乳汁,母山羊又慈爱如初。这不是童话,我亲眼见过歌声把牛唱哭。

我听过很多蒙古人唱歌。在北京的蒙古歌手腾格尔有一回唱起他创作的《你和太阳一同升起》,大家听他粗犷中稍带感伤、嘶哑中略显压抑的歌声,喝下很多白酒,然后笑着擦掉眼泪。

我常想,蒙古人唱歌就是那些沉寂的山的动静。

1.理解文中加点词语的含义。

(1)历史袒胸露背,而他们无法装饰山头。

(2)额嬷的歌,出落在那片土地,出落在传统的蒙古调式里。

2.开头两段不避其繁,详写草原祈雨的场景,结尾不避其简,作者为什么作这样的结构安排?

试分析额嬷对歌唱的喜爱之情在文中画波浪线部分表现为怎样的语言特点?

4.文章以“蒙古人”为题,却突出刻画了“唱歌的额嬷”这一人物形象,试联系全文,探究作者这样安排的用意。

【答案】

1.(1)本意是修饰美化,在这里指改造自然,征服自然。

(2)说明额嬷的歌唱带有强烈的蒙古色彩,源自于对生活的感触和蒙古族独特文化的熏陶,越来越动听。

2.①开头交代了蒙古人生活环境的恶劣,为下文描写歌声的压抑、沧桑埋下伏笔;通过反复祈求雨水“浇淋吧”表现他们对苦难的隐忍和对美好生活的渴望;②结尾点明特殊环境对蒙古人的性格、精神气质的塑造,以简笔收束全文,留下思考的空间,韵味十足;③开头与结尾反差巨大,更易引发读者的思考。

3.①运用排比句式,突岀表现额嬷对歌唱的渴望;②多用短句,语气急促,有利于表现额嬷热烈奔放的情绪;③连用副词“就”,表明歌唱是额嬤抑制不住的情感流露,她沉醉其中。

4.①作者描写额嬷劳作、唱歌、劳作的生活方式,意在揭示蒙古人自由、质朴的生活状态;②通过额嬤高亢奔放又深藏忧郁的歌声和其歌唱的内容,表现额嬤对苦难的坚忍,对生命的执着,对自由的热爱,对美好的憧憬;③借额嬷的歌唱体现蒙古人的精神气质,抒发对蒙古族独特文化的赞美,表达对蒙古人民顽强生命力、坚韧不拔精神的钦佩之情。

【解析】

1.本题考查对重点词语含义的理解能力。考查对象多为体现作者观点态度或主旨的词语,运用修辞和写作方法的关键词语,特殊指代(远指、近指、不定指等)的词语,在表情达意方面非常出色的动词、形容词、叠词等,有特殊用法的词语。一般情况下,高考试题中考查的词语含义往往不是“词典义”,而是在文中的具体含义,包括贬义褒用、褒义贬用、大词小用、小词大用、词性活用等。句子(1)“历史袒胸露背,而他们无法装饰山头”,“装饰”的字典意是修饰美化,用在此处的含义需要结合文中语句加以理解,通过前文“那里的山雄健、厚实,但是光秃秃的缺乏色彩,草地奈何不了天灾人祸……”“横亘在荒山野岭的历史早在这群人到来之前就已经是赤裸裸的了”可知,这句话是表达他们改变不了这里的自然风貌,所以“装饰”在这里指改造自然,征服自然。第(2)句,“额嬷的歌,出落在那片土地,出落在传统的蒙古调式里”,“出落”的本意是“青年人(多指女性)的体态、容貌向美好的方面变化”,用在这里指额嬷的歌声越来越动听,同时强调歌声与“那片土地”“传统的蒙古调式里”的密切关系,也能说明额嬷的歌唱深受蒙古族文化的熏陶,是来自于她对生活的感触,带有强烈的蒙古色彩。

2.本题考查分析段落作用的能力,思维角度涉及内容主旨、结构思路、语言修辞等三方面。“作用题”是高考现代文阅读的一大亮点, 文章讲求开头精美,即常说的“凤头”。因此,考查开头语段的作用是现代文阅读的重头戏之一,开头语段的作用大致为:开篇点题,统领全文;引出下文,或为下文作铺垫;渲染气氛,奠定基调。这些仅是术语,答题时需根据文章从内容、结构、效果等方面作答。结尾语段的作用通常是:总结全文,归结主旨;呼应开头,首尾圆润,使文章浑然一体;卒章显志,点明题旨;强化作者情感,深化或升华主旨;言有尽而意无穷,引发读者思考;等等。过渡语段的作用主要是承上启下,做题时要具体回答怎样承上、如何启下。本题考查的是开头和结尾段的作用。开头段两段详写草原祈雨的场景,从内容上看,通过“蒙古人居住的这块高原,冬天漫长,冰天雪地,寒潮频繁侵袭,夏天短暂干旱,温差悬殊,去过那里的内地人说那里……”的描写,交代了蒙古人生活环境的恶劣;从情感上,通过描写“浇淋吧……他们诚心诚意祈求,草木的枯萎没有心灵的枯竭可怕……浇淋吧”等语句,表现蒙古人对苦难的隐忍和对美好生活的渴望;从结构上,这种恶劣的生活环境为下文描写歌声的压抑、沧桑埋下伏笔。结尾“我常想,蒙古人唱歌就是那些沉寂的山的动静”,只有一句话,不避其简,与开头详写草原祈雨的场景相比,从结构上来说,两者形成巨大反差,这种反差,更能让读者深思,引发读者思考。从内容上看,结尾中“沉寂的山”是蒙古地区自然环境特点,而“唱歌”是蒙古人的精神特质的体现,所以结尾段点明蒙古特殊的自然环境对蒙古人的性格、精神气质的塑造作用。

3.本题考查了鉴赏作品语言艺术的能力。解答本题,一要从文章的整体语言风格来考虑;二要从文中句子所使用的手法来分析,分析时要先指明手法及技巧,然后分析其在句中是如何使用的,最后分析其使用效果。首先从修辞的角度,“就想对蓝天诉说,对不谙世事的孩子诉说,对她自己诉说”运用了排比的句式结构,突岀表现了额嬷对歌唱的强烈渴望和喜爱之情。其次,从句式长短的角度看,“是不是深刻,有没有人在听,她不去想”“说不出的幸福,而内心蹁蹁欲动”等都是简洁的短句,用简短的句式来表达,显得语言急促,符合人物的性格特点,更能够表现出额嬷的热烈和奔放的性格。再有,语段中多次出现“就……”的表达形式,“就”表示在很短的时间以内,语段连用多个“就”,表明额嬤抑制不住的想要唱歌,她沉醉其中,唱歌是她的真情流露。

4.本题考查分析人物作用的能力。分析散文中人物的作用,首先要明确文章是写人散文还是写景状物散文,其次要确定是主要人物还是次要人物,然后审清“作用”的方向。有的题明确了“作用”方向,如要分析结构作用,或在全文情感、文脉及表现中心方面的作用;有的只是笼统要求答作用,应全面考虑。其中结构构思作用、内容主旨(散文中的人物往往是情感、主旨所在)作用是必须涉及的角度,有时也涉及表达、读者等角度。本文中作者突出刻画 “唱歌的额嬷”这一人物形象,主要是涉及内容和主旨的作用,额嬷在文中是蒙古人的典型代表人物,作者在文中用大量篇幅描写额嬷劳作时以及唱歌时的情景,目的是由点带面,揭示蒙古人自由质朴的生活状态。由文中“……额嬷的歌,……仍旧带着无法抗拒的沧桑感,在高亢、辽远中,在自由、奔放中,在大幅度的回旋、跳跃中,仍旧潜藏着深深的忧郁。那时节,草原上行进的只有额嬷的歌,万物祥和、静谧”“理解了世界上有一种哭泣,不是为着艰难、痛苦、哀戚,仅仅是你看见了你吟唱的万物”等内容可知,作者通过对额嬤歌声和歌唱的内容的描写,表现了额嬤的性格特点,展现了她对苦难的坚忍,对生命的执着,对自由的热爱以及对美好的憧憬。从文章主旨的角度,本文的主旨就是抒发作者对蒙古族独特文化的赞美,表达对蒙古人民顽强生命力、坚韧不拔精神的钦佩之情,而作者这种情感的表达是通过塑造额嬷的形象来体现的,她身上蕴含着蒙古人的独特的精神气质。

【2020·浙江省高三三模】阅读下面的文字,完成下面小题。

在一朵雪花上轮回

许俊文

①大雪那天下了大雪。

②这是冰心先生说的,也是我祖母说的。我的祖母一生窝在皖东那个浑如一粒豆子的小山村,她压根就不知道这个世界上还有一个叫冰心的老人,与自己说过同样浅显而深刻的话。

③大雪那天下的雪,不是小雪,更不是虚构的雪。

④那纷纷扬扬的雪花,不偏不倚地偏偏下在“大雪”节气那一天,深藏其中的秘密,又偏偏被有心的冰心和我的祖母发现了。当然,其他人也经历了那场雪,但是,他们只看到了雪,并未将雪与某种恒久的非物质的东西联系起来。我猜想,这两位老人所说的雪,肯定不是同一场雪,它们一个落在北方,一个落在皖东。但是,肯定都是“大雪”那天的雪,且是丰盈的大雪。

⑤其实,剥离掉知识和其他后天因素,人在本质属性上对自然的感知力是相差无几的。长年在土地上劳作的人就更胜一筹了。寒冬将尽时,地面上仍零零星星地遗留着一些残雪,像一帖帖脏兮兮的膏药贴在土地上,赖着不肯走。然而,人们却从草丛里蚯蚓翻出的一坨坨新鲜的泥浆,便知道春天已经从地下潜行而至了,并不需要花朵与草芽来证实。又譬如下霜,在我的家乡就不叫下霜或落霜,而是叫上霜。顾名思义,地气虽然看不见,摸不着,但想必是带着细弱的微温袅袅升腾的,在它脱离了大地的母体之后,就不得不接受命运的改造了——气体死了,而一个新的生命却呈现在世人面前。仅凭这一点,当你再吟诵“蒹葭苍苍,白露为霜”时,或许会洞见白露与寒霜背后潜伏着的天道,深邃、精微与传神,真是妙不可言。

⑥秋末或初冬的清晨,当人们推开门窗,忽见一地素洁、晶莹的寒花,自会不惊不乍地咕道:哦,上霜了。其实在此之前,他们心中早就有谱了。你别以为乡村杂乱无章,人也活得懵懵懂懂、毛毛糙糙,但是他们却深谙自然之道,一阵风从哪里来往哪里去;一朵杏花早开或迟开几天,一只鸟窝垒在高处或低处,他们都能从中窥见意义。对于霜的认知,我也是从他们那里得来的。一场铺地的严霜来临之前,泥土通常是温润的,天气是晴和的,而空气却十分的干冷。上霜的过程非常微妙,干冷的风像是一根神奇的绣花针或一把刻刀,在潮湿的草叶上,循着叶脉的纹理绣出一朵朵霜花来。这个过程就好比一根链条,缺了哪一节都不行。

⑦下雪也是如此。诗人描摹下雪的情景可以大而化之,譬如“晚来天欲雪,能饮一杯无?”。就这么笼统的不着边际。究竟怎么个“欲”法,并没有明说,也不便明说。以我的观察与体验,“天欲雪”是有征兆的,就像一个人饥饿了,空瘪的肚肠自会发出咕咕的鸣响。一场大雪即将登场时,寒风瑟瑟,暮云低垂,大地出奇的缄默,天地之间一片黯淡、浑茫……

⑧祖母把这种现象称之为“捂雪”。大凡浩大场景和重要事件,在它们生发之前总不会把底牌一下子亮出来,它们得慢慢地酝酿、集聚、蓄势。比如这大雪的雪,苍天就把它严严实实地捂在怀里,等捂熟了,捂出了大境界,大气魄,便借着呼呼的风势将衣襟猛地一抖,扑簌簌的雪花从白茫茫苍穹降落,飘飘洒洒几百上千里,那阵势,不可谓不宏大、壮阔。

⑨此时除了雪,世间的一切都显得渺小了。

⑩我就有这种感觉,置身于纷飞或静谧的茫茫雪原中,仿佛有种无声之声让我不得不安静下来。此时,经过过滤的内心是如此的洁净、丰盈,明澈的思绪会不由自主地与莽莽苍苍的宇宙、起起伏伏的人生这类大问题发生联系,愈发感到自己的微不足道。

?一场又一场的雪,不违时令地飘落大地,就像一位守信践约的故友,它在该来的时候一定会来。一朵来到世间的雪花,循规蹈矩地走着一条上帝设定的路线,它不走偏锋,也不绕道而行,在周而复始的生命轮回中,遵循着自然的律法,它自己也成为别人的律法。

?在我的故乡豆村,每年都会降下几场雪,一般以小雪居多。细细碎碎的雪花,像撒荞麦面似的,均匀地随风潜入草丛、林薮、池塘,它们落地的声音,窸窸窣窣的,有点近似于春蚕深夜啃食桑叶发出的沙沙声,优雅动听。

?而我的豆村,人们对天道自然是敬畏的,他们不像城里人活在人造的环境中,因而更接地气。送走了一茬庄稼或一位老人,与一场寒霜和一场大雪都息息相关。他们自觉或不自觉地把自己置于节气的轮回之中。约是七八年前吧,我在寒风刺骨的深冬回到故地,发现几位老人靠着墙根在晒太阳。当时,我没有看到那些已进入冬天的老人的表情上有任何不安与恐惧,相反,他们却个个都保持着豁达、乐观的情绪,他们谈论死亡就像嗑瓜子一样随意。其中一位年长的扯起话头,他说,于大个子要是能熬过去年的那场大雪,也许还能多活一年。在说者的意识里,去年冬天的那场大雪,就是横亘在于大个子命途上的一道大坎。另一位老人则反唇相讥:就算他熬过了去年那场大雪,还有下一场雪呢。这话一经说出,在座的老人都沉默不语了。

?是的,他们现在正处在“下一场”大雪来临之际。自然界的一场大雪,诗人会说“夜深知雪重,时闻折竹声”。而当“下一场”大雪真的降临大地,这些在冬阳下谈笑的老人,又会有谁像竹子一样被折断呢?似乎只有天知道了。

?不过,我在次年大雪之后再次回到豆村时,发现去年晒太阳的老人中,又被雪带走了两个。

?而今,一路穿越过无数次霜降、小雪、大雪的我,已经越来越接近冬天了。有时我会想,属于自己生命里那最后的一场大雪,也许还在某处酝酿着,它肯定会在该出现的时间出现。

?它是我的终结,也是我的开始。

?人能够在一朵雪花上轮回,想想,那是一件多么美好的事情!

(选自2019年第1期《散文》,有删改)

8.理解文中加点词语的含义。

(1)大雪:___________________________________________________________

(2)大雪:___________________________________________________________

9.文章⑤⑥两段写霜,有何用意?

①③⑨?段在原文中都不是独立成段的,有选编者让这四处都独立成段,假设你是该编者,试结合全文,分点阐述如此处理的理由。

11.探究标题“在一朵雪花上的轮回”的丰富意蕴。

【答案】

8.大雪:①自然节气;②引申为生命的节点。 大雪:①自然之雪;②引申为生命的终点。

9.(1)承接上文两位老人对大雪那天下大雪现象的认知和感悟,引出下文对雪的思考。(2)更能表现出生活在乡村的人们对自然独特的感知力和敏锐的观察力。(3)丰富了文章内容,细致地呈现了霜形成的过程,写出了隐藏在霜背后的天道,与文章着重写的雪背后的天道构成类比。

10.(1)从语言风格上看,四句皆简洁质朴,表意丰富。(2)从文章布局上看,风格相近的四句分别处在文章开头中间结尾部分,使文章更富有节奏感。(3)从结构作用上看,四句皆以“雪”为中心,与文题相呼应,并使文章脉络更清晰。(4)从主题呈现上看,前两句写雪,第三句写人在宏大雪境面前的渺小感,第四句由雪的轮回想到人的轮回,逐步呈现,逐步深化,让读者更易把握文章主旨。

11.(1)话语的轮回,“大雪那天下了大雪”冰心和我祖母在不同的时间空间都说过。(2)雪花的轮回,从空中落下回归大地,又从大地蒸发回到空中。(3)生命的轮回,生活在大地上的每个人都有自己的定数,遵循着新老交替的定律。(4)自然之道的轮回,节气更替,周而复始,遵循亘古不变的自然之法。

【解析】

8.本题主要考查理解文中重要词语的含义的能力。本题的考点是词语的含义。解答思路:解词+内容+情感。方法:联系词语本义,结合语境分析词语的含义,以及表达的感情。理解词语一般先理解其表面义,然后要结合语境及课文内容,具体理解出它的语境义及所包含的情感,务必遵循“词不离句,句不离篇”的原则。

结合“一路穿越过无数次霜降、小雪、大雪的我,已经越来越接近冬天了”分析,“大雪”与霜降、小雪一起构成生命的历程,为自然节气。

结合“属于自己生命里那最后的一场大雪,也许还在某处酝酿着,它肯定会在该出现的时间出现”分析,是自然界里的大雪天气,可以引申为生命的最后时刻。

9.本题主要考查分析文本语段作用的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“文章⑤⑥两段写霜,有何用意”,需要答题时注意首先概括该语段的主要内容,然后分析和上下文之间的关系,还要注意结合语段在文章中所处的位置进行分析。

结合“这是冰心先生说的,也是我祖母说的”“与自己说过同样浅显而深刻的话”“大雪那天下的雪,不是小雪,更不是虚构的雪”等分析,承接上文两位老人对大雪那天下大雪现象的认知和感悟;结合后面“下雪也是如此”“祖母把这种现象称之为‘捂雪’”等分析,引出下文对雪的思考。

结合“其实,剥离掉知识和其他后天因素,人在本质属性上对自然的感知力是相差无几的”“秋末或初冬的清晨,当人们推开门窗,忽见一地素洁、晶莹的寒花,自会不惊不乍地咕道:哦,上霜了。其实在此之前,他们心中早就有谱了。你别以为乡村杂乱无章,人也活得懵懵懂懂、毛毛糙糙,但是他们却深谙自然之道,一阵风从哪里来往哪里去;一朵杏花早开或迟开几天,一只鸟窝垒在高处或低处,他们都能从中窥见意义”等分析,更能表现出生活在乡村的人们对自然独特的感知力和敏锐的观察力。

结合“一场铺地的严霜来临之前,泥土通常是温润的,天气是晴和的,而空气却十分的干冷。上霜的过程非常微妙,干冷的风像是一根神奇的绣花针或一把刻刀,在潮湿的草叶上,循着叶脉的纹理绣出一朵朵霜花来”分析,细致地呈现了霜形成的过程;结合“寒冬将尽时,地面上仍零零星星地遗留着一些残雪,像一帖帖脏兮兮的膏药贴在土地上,赖着不肯走。然而,人们却从草丛里蚯蚓翻出的一坨坨新鲜的泥浆,便知道春天已经从地下潜行而至了”“地气虽然看不见,摸不着,但想必是带着细弱的微温袅袅升腾的,在它脱离了大地的母体之后,就不得不接受命运的改造了——气体死了,而一个新的生命却呈现在世人面前”等分析,写出了隐藏在霜背后的天道,与文章着重写的雪背后的天道构成类比。丰富文章内容。

10.本题主要考查文本内容理解与分析及分析作品结构,概括作品主题的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“①③⑨?段在原文中都不是独立成段的,有选编者让这四处都独立成段,假设你是该编者,试结合全文,分点阐述如此处理的理由”,需要结合这四段内容,从结构、语言风格、主题等方面分析。结合四个句子内容分析,都是以写“雪”为中心,与文章标题“在一朵雪花上轮回”呼应,使文章脉络更清晰。

四个句子,前两句位于文章前部分,第三句位于中间,第四句位于文章结尾部分,用这样四个短小的语句,使文章结构更紧凑,富有节奏感。

结合“大雪那天下了大雪”“大雪那天下的雪,不是小雪,更不是虚构的雪”分析,前两句写雪;结合“此时除了雪,世间的一切都显得渺小了”分析,第三句写人在宏大雪境面前的渺小感;结合“它是我的终结,也是我的开始”分析,第四句由雪的轮回想到人的轮回。四个句子,语言简单,但是含义丰富,单独成段,逐步呈现,让读者更易把握文章主旨。

11.本题主要考查探究文本标题丰富意蕴的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“探究标题‘在一朵雪花上的轮回’的丰富意蕴”,题目是文章的眼睛,分析文章的标题注意从字面和深层两个角度进行分析,字面的意思较为浅显,不难理解,深层含义要结合文章的主旨进行分析,注意是对某事物的赞美,或是对某种人的鞭挞等。作用是注意结合内容和形式作答,内容上就答上面的含义,形式上主要回答是否是文章的线索,或是运用什么特殊的手法等。

结合“大雪那天下了大雪”“这是冰心先生说的,也是我祖母说的。我的祖母一生窝在皖东那个浑如一粒豆子的小山村,她压根就不知道这个世界上还有一个叫冰心的老人,与自己说过同样浅显而深刻的话”等分析,话语的轮回,“大雪那天下了大雪”冰心和我祖母在不同的时间、空间都说过。

结合“一场又一场的雪,不违时令地飘落大地,就像一位守信践约的故友,它在该来的时候一定会来。一朵来到世间的雪花,循规蹈矩地走着一条上帝设定的路线,它不走偏锋,也不绕道而行,在周而复始的生命轮回中,遵循着自然的律法,它自己也成为别人的律法”分析,雪花的轮回。

结合“我没有看到那些已进入冬天的老人的表情上有任何不安与恐惧,相反,他们却个个都保持着豁达、乐观的情绪,他们谈论死亡就像嗑瓜子一样随意”“在说者的意识里,去年冬天的那场大雪,就是横亘在于大个子……这话一经说出,在座的老人都沉默不语了”“属于自己生命里那最后的一场大雪,也许还在某处酝酿着,它肯定会在该出现的时间出现”“它是我的终结,也是我的开始”分析,生活在大地上的每个人都有自己的定数,遵循着新老交替的定律。

结合“一路穿越过无数次霜降、小雪、大雪的我”“其实在此之前,他们心中早就有谱了。你别以为乡村杂乱无章,人也活得懵懵懂懂、毛毛糙糙,但是他们却深谙自然之道,一阵风从哪里来往哪里去;一朵杏花早开或迟开几天,一只鸟窝垒在高处或低处,他们都能从中窥见意义”“人们却从草丛里蚯蚓翻出的一坨坨新鲜的泥浆,便知道春天已经从地下潜行而至了,并不需要花朵与草芽来证实”等分析,自然之道的轮回,节气更替,遵循亘古不变的自然之法。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

2021年高考语文散文阅读一轮复习专题一:分析散文的结构

一、必备知识

结构是行文思路的外在表现,指作品的整体构思(布局谋篇)、行文线索以及段落的安排与段落间的关系。思路是指按照一定的条理由此及彼地表达思想感情的路径、脉络。

“分析作品结构”,要求考生对作品的整体构思和行文方式进行剖析,明确其作用。高考主要从以下两个方面考查分析散文的结构:一是从线索(感情线索、事件线索、人物线索、景物线索、行程线索、时间线索、空间线索等)入手,分析其在组织材料、叙述事件、表达主旨等方面起到的作用;二是从某个局部(如开头、结尾、过渡句段)入手,分析其在整个篇章中的作用。

【散文结构形式】

(1)按时间顺序安排结构。

(2)按空间位置安排结构。记事性散文和游记散文多按此展开,不突出时间因素,或隐没时间因素,只突出空间位置的变化。

(3)按事物性质、类别组织材料,安排结构。

(4)以中介物组织材料,安排结构。即把中介物作为串联作者思想感情和材料的媒介。所谓的中介物,可以是具体的人、事、物,也可以是抽象的问题、概念、思想等。

(5)以作者的思想、情感的变化脉络组织材料,安排结构。

(6)以双线结构(复调)行文,分明线和暗线。明线,作品中直接呈现出来的线索,如记事写景的时间线或空间线;暗线,即作品中未直接描述或间接呈现出来的人物活动或事件发展的线索,如记事写景中作者情感变化的线索。

(7)环扣式结构。写两件以上的事,写完一件再写一件,各件之间以特定的方式联系起来;事件间或层层深化,或互相映衬,或互相对比,或相互反复、强调。

(8)“阳光散射式”结构。即围绕一事或一物,写与之相关的事件或事物。

[题型1] 分析行文思路或线索

分析行文的思路就是按照文章表现的情感脉络梳理文章先写了什么内容,后写了什么内容。梳理行文的思路与分析散文的线索的区别在于:思路是作者在写作时为了深化和表达其思想情感而遵循的思维活动的线路,回答的是先写什么,后写什么的问题;而线索则是文章前后内容中都有的某个共同的东西,回答的是围绕什么展开的问题。线索可以是梳理作者思路的一个参考,但两者是两个不同的概念。

[解题指津]

1.解题思路

首先,从整体构思(布局谋篇)方面入手,把握文章的结构安排和材料的组织。

文章在结构上一般有三种层次关系:

相承 它包括承接关系和递进关系,通常表现为:由叙事到议论或抒情,由写景到议论或抒情。

相并 它包括并列关系和对照关系,通常有并列式、对比式等。

相属 它包括总分关系和分总关系。

材料组织的方式有以下几种:

① 从时间上组织材料。

② 从空间(场面)上组织材料。

③ 以物件(观察点)为中心组织材料。

④ 以情感或认识的过程来组织材料。

⑤ 由实到虚、层层深入组织材料。

构思篇章的技巧有开门见山、首尾呼应、卒章显志、伏笔照应、层层深入、过渡铺垫、设置线索、烘托铺垫、设置悬念、制造波澜、起承转合、曲折有致等。

其次,分析行文线索。

(1)明线索

线索是关涉散文结构的一个关键内容,它是梳理行文思路时的一个重要参考。

(2)找线索

① 了解文章的体裁分类和表现手法。以物喻人的散文一般以作者对“物”的理解或情感为线索,写景散文一般以游踪或某一景物为线索,叙事记人散文一般以事情发生、发展的过程或与人物交往的过程为线索,抒情散文往往以感情变化为线索。阅读时抓住线索有助于把握文章的主旨。

② 注意文章标题(有的标题本身就是线索,或者直接显示线索)。

③ 注意文中反复出现的词语、句子。还要特别注意文中的议论、抒情部分,因为散文中的“情”,通常紧扣线索,或者显示线索。

(3)析作用

线索在散文中的主要作用有:

① 组织材料,贯穿全文。

② 结构清晰,情节集中。

③ 揭示主题。

④ 使行文富于变化。

2.解题步骤

主要是“找线索,理思路,明主旨”。概括文章的思路一般可以分为四步:

第一步 粗读全文 看这篇文章主要谈的是什么问题,或者说了什么事情。这一步的作用是把握文章全貌。

第二步 审读段落 用一句简明的话把段意标示出来。这样做的目的是把几百上千字的文章浓缩成几句话,使文章的脉络明晰。

第三步 划分层次 寻找段落中的明显信息,如开头总起句、中心句、结尾总结句、承上启下的过渡句等。它们往往就是段意的提示。另外,段落中的议论抒情句往往有助于我们加深理解段意。

第四步 合成段意 找出概括性语句、关键词语,分析合成段意。要考虑句间的关系,先划分层次,概括出各层意思,再综合成段意。

[题型2] 分析语段作用

[解题指津]

解答此类题,一般从以下三个角度切入:

1.内容角度

写了什么内容,表达了什么情感(奠定感情基调),与全文主旨有怎样的联系。

2.结构角度

开头段 ①点明题目;②开门见山;③总领全文;④为下文作铺垫,与下文形成对比、反衬,使文章有波澜;⑤交代思路等。

中间段 ①过渡;②照应(呼应);③转折(换);④总结。

结尾段 ①点明中心;②升华主题;③呼应开头;④收束全文;⑤引人深思等。

插入段 ①与上下文构成虚实相映、正反对照、层进烘托、总分印证关系;②对全文中心起强化、突出作用;③在结构上宕开一笔,形成波澜。

在把握住所给语段的要点后,还要看它与全文在内容、主题、情感和构思方面的内在联系,如结构间的总分、铺垫、并列、对比、反衬关系。只有把这个联系找出来,才能答好、答全这类题。

3.表达效果角度

若所给句子在表达上运用了一定的技巧,如句式上的整散长短、感叹疑问,修辞上的比喻拟人,表现手法上的对比反衬等,则要考虑其表达效果。

【答题规范】

二、关键能力

提问模式:

1.请梳理本文的脉络(情节)。

2.请概括文本中××的变化历程。

3.文章有明暗两条线索,分别是什么?这样处理有什么好处?请简要分析。

【答题思路】

理清“思路”,整体把握。任何一篇作品都有其特有的行文思路,把握了文章的行文思路,有助于我们对文章思想内容、情感主旨的把握。要理清思路,可从以下方面入手:

1.概括段意、划分层次,能理清思路。

2.捕捉“线索”,能理清思路。“线索”常有这样几种:①以中心事件为线索,②以感情为线索,③以具体事物为线索,④以时空变化为线索。

3.分析表现技巧的作用,也能理清思路。文章中的照应、对比、衬托、穿插、虚实结合、欲扬先抑等表现技巧都体现了作者写文章的思路。

【答题模式】

?(1)首先写了……其次写了……最后写了……。

?(2)××是贯穿全文的线索,在文中一次次出现,一层层递进,逐层深入,把感情推向高潮。

三、对点专项训练

【2019·浙江省高三其他】阅读下面的文字,完成下列小题。

蒙古人

冯秋子

蒙古人居住的这块高原,冬天漫长,冰天雪地,寒潮频繁侵袭,夏天短暂干旱,温差悬殊,去过那里的内地人说那里“早穿皮袄午披纱,晚上围着火炉吃西瓜”。一到 6 月,人们就开始祈求雨水浸润他们的土地,但是雨水偏对他们极尽吝啬,牧草常年疏黄、低萎,难得葳蕤。一场大雨在人们的千呼万唤中好不容易落下了,却来得桀骜不驯、异常疯狂,无情地鞭挞草地和生灵。人们陆续走出家门,站在天空下,他们仿佛听到了神灵的召唤,在滂沱的雨水显现出远古声音的那一瞬间,洗涤灵魂的时刻便来临了。雨水浇淋他们吧……

沉寂多日的土地先是微微战栗,而后剧烈震动,地下的蓄积隆隆滚沸,如千军万马奔腾呼啸,霎时间日灭天陷,混沌一片。牧人们深深弯下他们的腰,倾听远去的祖先悲怆的昭示,承受故人痛苦的省醒,挖掘自己已经蜕变得微茫、虚妄的灵肉,羞惭的眼泪混着雨水流下来。浇淋吧……他们诚心诚意祈求,草木的枯萎没有心灵的枯竭可怕……浇淋吧!

…… 马背上的民族,沦落到今天,仍然是一个谜。

蒙古人的祖先习惯随着季节迁徙,在北方荒漠的土地上一代一代地走过来。后来,选定一个牧草还算肥美的地方落脚,许多小小的、兴旺的牧村就这样诞生了。然而,土地实在广阔、人实在稀少,千百年的演变未曾改变这一点。那里的山雄健、厚实,但是光秃秃的缺乏色彩,草地奈何不了天灾人祸,留给牲畜的只有山羊胡子一般的茸茸纤草,而稀疏的草地里乱石兽骨比比皆是,一派荒凉。时间淹没了发生在那里的无数故事,横亘在荒山野岭的历史早在这群人到来之前就已经是赤裸裸的了,历史袒胸露背,而他们无法装饰山头。沉缓的山涌出大地,山峰凝重地屹立,一座接着一座,山里山外都是草原和戈壁滩,曾经开垦过的土地留下了劳作的痕迹,黄土壤上一簇簇绿色马莲花随风摇荡,村庄和附近农田里的绿色植物悄没声息。回头看,还是山脉,是的,山脉。山脉富有韵律地起伏和沙漠里风势造就的一个个沙丘似的那样绵延,与天相接。天湛蓝悠远,干涩的风习习吹拂,羊群散落了半个山坡,星星点点仿佛雨后草地里冒出来的一堆堆白蘑菇,孤独的牧羊人就坐在山丘上。苍茫、悲壮的山,沉寂得的确太久了,生长在那里的人感觉到他们和那里的山一样学会了沉默。

小时候,常看见热布吉玛额嬷跪坐在后脚弯里整理她的黑发,一条粗粗的大辫子,最后被她盘在后脑上,随后,她从衣袍里掏出小镜子前后照一照漂亮的发鬏,这件事就做完了。她露出笑容。

把一天的活儿干得差不多以后,已是后半晌,她要唱歌了。她想说的话,都在歌声里。是不是深刻,有没有人在听,她不去想,后半晌是安宁的,她喜欢寂静的午后,她发现那段时间心地开阔、舒坦, 说不出的幸福,而内心蹁蹁欲动,就想对蓝天诉说,对不谙世事的孩子诉说,对她自己诉说,她就唱出歌来。唱完天就黑了,她又要忙碌一家人的晚饭。 艰难的生活和人的尊严,在热布吉玛额嬷的心里竟然有简单的母子关系,一个孕育另一个,她唱。她还反反复复吟诵太阳:太阳帮助我们的心灵脱离黑暗。不朽的是什么呢?她问自己。是力量。 她唱,有时她哼唱的是没有歌词的歌,也许是词语不如音乐之声更能表达额嬷的内心?额嬷的歌,出落在那片土地,出落在传统的蒙古调式里,仍旧带着无法抗拒的沧桑感,在高亢、辽远中,在自由、奔放中,在大幅度的回旋、跳跃中,仍旧潜藏着深深的忧郁。那时节,草原上行进的只有额嬷的歌,万物祥和、静谧,额嬷回过头来看望我们,我们才知道还有自己的呼吸。蒙古谚语说:“活着,我们亲如兄弟;死后,我们的灵魂一同成佛。”我就是从热布吉玛额嬷唱歌开始理解一个生命怎样孕育出她的世界,并且理解了世界上有一种哭泣,不是为着艰难、痛苦、哀戚,仅仅是你看见了你吟唱的万物,看见了上苍,你为之感动。有一回额嬷讲起她的母亲,那件事发生在很早以前,她母亲放牧归来,母羊们和圈里的幼仔纷纷团聚,有一只母山羊却大发脾气,用后蹄狠狠踹踢挤到它身边的两只小羊羔,它们刚出生四天,它们的妈妈不认它们了。额嬷的母亲喝喊那只母山羊,但无济于事。老人无奈坐在羊圈旁唱起歌来。歌声娓娓地叙述了一个古老的传说,那是一场旷日持久的战争,部落里的成年男子奋力抵抗入侵者,因寡不敌众全部战死,血水淹没了草场。敌人驱赶着俘获的牛羊和儿童,踏着血海凯旋,为了庆贺胜利,他们宰杀了这些牲畜,而命令那些俘虏的孩子们“快去逃命”,只见背后乱箭齐发,孩子们在奔跑中全部丧生。孩子们曾经栖息的家园从此凝结成马蹄般坚硬的板块地,荒废了……归圈的羊儿静静地倾听这如泣如诉的苍老歌声,那只被邪恶迷惑了眼睛的母山羊已是泪流满面,没等额嬷的母亲唱完,揽过自己的幼子,让它们在它的怀里拱动,急迫地吮吸它的乳汁,母山羊又慈爱如初。这不是童话,我亲眼见过歌声把牛唱哭。

我听过很多蒙古人唱歌。在北京的蒙古歌手腾格尔有一回唱起他创作的《你和太阳一同升起》,大家听他粗犷中稍带感伤、嘶哑中略显压抑的歌声,喝下很多白酒,然后笑着擦掉眼泪。

我常想,蒙古人唱歌就是那些沉寂的山的动静。

1.理解文中加点词语的含义。

(1)历史袒胸露背,而他们无法装饰山头。

(2)额嬷的歌,出落在那片土地,出落在传统的蒙古调式里。

2.开头两段不避其繁,详写草原祈雨的场景,结尾不避其简,作者为什么作这样的结构安排?

试分析额嬷对歌唱的喜爱之情在文中画波浪线部分表现为怎样的语言特点?

4.文章以“蒙古人”为题,却突出刻画了“唱歌的额嬷”这一人物形象,试联系全文,探究作者这样安排的用意。

【答案】

1.(1)本意是修饰美化,在这里指改造自然,征服自然。

(2)说明额嬷的歌唱带有强烈的蒙古色彩,源自于对生活的感触和蒙古族独特文化的熏陶,越来越动听。

2.①开头交代了蒙古人生活环境的恶劣,为下文描写歌声的压抑、沧桑埋下伏笔;通过反复祈求雨水“浇淋吧”表现他们对苦难的隐忍和对美好生活的渴望;②结尾点明特殊环境对蒙古人的性格、精神气质的塑造,以简笔收束全文,留下思考的空间,韵味十足;③开头与结尾反差巨大,更易引发读者的思考。

3.①运用排比句式,突岀表现额嬷对歌唱的渴望;②多用短句,语气急促,有利于表现额嬷热烈奔放的情绪;③连用副词“就”,表明歌唱是额嬤抑制不住的情感流露,她沉醉其中。

4.①作者描写额嬷劳作、唱歌、劳作的生活方式,意在揭示蒙古人自由、质朴的生活状态;②通过额嬤高亢奔放又深藏忧郁的歌声和其歌唱的内容,表现额嬤对苦难的坚忍,对生命的执着,对自由的热爱,对美好的憧憬;③借额嬷的歌唱体现蒙古人的精神气质,抒发对蒙古族独特文化的赞美,表达对蒙古人民顽强生命力、坚韧不拔精神的钦佩之情。

【解析】

1.本题考查对重点词语含义的理解能力。考查对象多为体现作者观点态度或主旨的词语,运用修辞和写作方法的关键词语,特殊指代(远指、近指、不定指等)的词语,在表情达意方面非常出色的动词、形容词、叠词等,有特殊用法的词语。一般情况下,高考试题中考查的词语含义往往不是“词典义”,而是在文中的具体含义,包括贬义褒用、褒义贬用、大词小用、小词大用、词性活用等。句子(1)“历史袒胸露背,而他们无法装饰山头”,“装饰”的字典意是修饰美化,用在此处的含义需要结合文中语句加以理解,通过前文“那里的山雄健、厚实,但是光秃秃的缺乏色彩,草地奈何不了天灾人祸……”“横亘在荒山野岭的历史早在这群人到来之前就已经是赤裸裸的了”可知,这句话是表达他们改变不了这里的自然风貌,所以“装饰”在这里指改造自然,征服自然。第(2)句,“额嬷的歌,出落在那片土地,出落在传统的蒙古调式里”,“出落”的本意是“青年人(多指女性)的体态、容貌向美好的方面变化”,用在这里指额嬷的歌声越来越动听,同时强调歌声与“那片土地”“传统的蒙古调式里”的密切关系,也能说明额嬷的歌唱深受蒙古族文化的熏陶,是来自于她对生活的感触,带有强烈的蒙古色彩。

2.本题考查分析段落作用的能力,思维角度涉及内容主旨、结构思路、语言修辞等三方面。“作用题”是高考现代文阅读的一大亮点, 文章讲求开头精美,即常说的“凤头”。因此,考查开头语段的作用是现代文阅读的重头戏之一,开头语段的作用大致为:开篇点题,统领全文;引出下文,或为下文作铺垫;渲染气氛,奠定基调。这些仅是术语,答题时需根据文章从内容、结构、效果等方面作答。结尾语段的作用通常是:总结全文,归结主旨;呼应开头,首尾圆润,使文章浑然一体;卒章显志,点明题旨;强化作者情感,深化或升华主旨;言有尽而意无穷,引发读者思考;等等。过渡语段的作用主要是承上启下,做题时要具体回答怎样承上、如何启下。本题考查的是开头和结尾段的作用。开头段两段详写草原祈雨的场景,从内容上看,通过“蒙古人居住的这块高原,冬天漫长,冰天雪地,寒潮频繁侵袭,夏天短暂干旱,温差悬殊,去过那里的内地人说那里……”的描写,交代了蒙古人生活环境的恶劣;从情感上,通过描写“浇淋吧……他们诚心诚意祈求,草木的枯萎没有心灵的枯竭可怕……浇淋吧”等语句,表现蒙古人对苦难的隐忍和对美好生活的渴望;从结构上,这种恶劣的生活环境为下文描写歌声的压抑、沧桑埋下伏笔。结尾“我常想,蒙古人唱歌就是那些沉寂的山的动静”,只有一句话,不避其简,与开头详写草原祈雨的场景相比,从结构上来说,两者形成巨大反差,这种反差,更能让读者深思,引发读者思考。从内容上看,结尾中“沉寂的山”是蒙古地区自然环境特点,而“唱歌”是蒙古人的精神特质的体现,所以结尾段点明蒙古特殊的自然环境对蒙古人的性格、精神气质的塑造作用。

3.本题考查了鉴赏作品语言艺术的能力。解答本题,一要从文章的整体语言风格来考虑;二要从文中句子所使用的手法来分析,分析时要先指明手法及技巧,然后分析其在句中是如何使用的,最后分析其使用效果。首先从修辞的角度,“就想对蓝天诉说,对不谙世事的孩子诉说,对她自己诉说”运用了排比的句式结构,突岀表现了额嬷对歌唱的强烈渴望和喜爱之情。其次,从句式长短的角度看,“是不是深刻,有没有人在听,她不去想”“说不出的幸福,而内心蹁蹁欲动”等都是简洁的短句,用简短的句式来表达,显得语言急促,符合人物的性格特点,更能够表现出额嬷的热烈和奔放的性格。再有,语段中多次出现“就……”的表达形式,“就”表示在很短的时间以内,语段连用多个“就”,表明额嬤抑制不住的想要唱歌,她沉醉其中,唱歌是她的真情流露。

4.本题考查分析人物作用的能力。分析散文中人物的作用,首先要明确文章是写人散文还是写景状物散文,其次要确定是主要人物还是次要人物,然后审清“作用”的方向。有的题明确了“作用”方向,如要分析结构作用,或在全文情感、文脉及表现中心方面的作用;有的只是笼统要求答作用,应全面考虑。其中结构构思作用、内容主旨(散文中的人物往往是情感、主旨所在)作用是必须涉及的角度,有时也涉及表达、读者等角度。本文中作者突出刻画 “唱歌的额嬷”这一人物形象,主要是涉及内容和主旨的作用,额嬷在文中是蒙古人的典型代表人物,作者在文中用大量篇幅描写额嬷劳作时以及唱歌时的情景,目的是由点带面,揭示蒙古人自由质朴的生活状态。由文中“……额嬷的歌,……仍旧带着无法抗拒的沧桑感,在高亢、辽远中,在自由、奔放中,在大幅度的回旋、跳跃中,仍旧潜藏着深深的忧郁。那时节,草原上行进的只有额嬷的歌,万物祥和、静谧”“理解了世界上有一种哭泣,不是为着艰难、痛苦、哀戚,仅仅是你看见了你吟唱的万物”等内容可知,作者通过对额嬤歌声和歌唱的内容的描写,表现了额嬤的性格特点,展现了她对苦难的坚忍,对生命的执着,对自由的热爱以及对美好的憧憬。从文章主旨的角度,本文的主旨就是抒发作者对蒙古族独特文化的赞美,表达对蒙古人民顽强生命力、坚韧不拔精神的钦佩之情,而作者这种情感的表达是通过塑造额嬷的形象来体现的,她身上蕴含着蒙古人的独特的精神气质。

【2020·浙江省高三三模】阅读下面的文字,完成下面小题。

在一朵雪花上轮回

许俊文

①大雪那天下了大雪。

②这是冰心先生说的,也是我祖母说的。我的祖母一生窝在皖东那个浑如一粒豆子的小山村,她压根就不知道这个世界上还有一个叫冰心的老人,与自己说过同样浅显而深刻的话。

③大雪那天下的雪,不是小雪,更不是虚构的雪。

④那纷纷扬扬的雪花,不偏不倚地偏偏下在“大雪”节气那一天,深藏其中的秘密,又偏偏被有心的冰心和我的祖母发现了。当然,其他人也经历了那场雪,但是,他们只看到了雪,并未将雪与某种恒久的非物质的东西联系起来。我猜想,这两位老人所说的雪,肯定不是同一场雪,它们一个落在北方,一个落在皖东。但是,肯定都是“大雪”那天的雪,且是丰盈的大雪。

⑤其实,剥离掉知识和其他后天因素,人在本质属性上对自然的感知力是相差无几的。长年在土地上劳作的人就更胜一筹了。寒冬将尽时,地面上仍零零星星地遗留着一些残雪,像一帖帖脏兮兮的膏药贴在土地上,赖着不肯走。然而,人们却从草丛里蚯蚓翻出的一坨坨新鲜的泥浆,便知道春天已经从地下潜行而至了,并不需要花朵与草芽来证实。又譬如下霜,在我的家乡就不叫下霜或落霜,而是叫上霜。顾名思义,地气虽然看不见,摸不着,但想必是带着细弱的微温袅袅升腾的,在它脱离了大地的母体之后,就不得不接受命运的改造了——气体死了,而一个新的生命却呈现在世人面前。仅凭这一点,当你再吟诵“蒹葭苍苍,白露为霜”时,或许会洞见白露与寒霜背后潜伏着的天道,深邃、精微与传神,真是妙不可言。

⑥秋末或初冬的清晨,当人们推开门窗,忽见一地素洁、晶莹的寒花,自会不惊不乍地咕道:哦,上霜了。其实在此之前,他们心中早就有谱了。你别以为乡村杂乱无章,人也活得懵懵懂懂、毛毛糙糙,但是他们却深谙自然之道,一阵风从哪里来往哪里去;一朵杏花早开或迟开几天,一只鸟窝垒在高处或低处,他们都能从中窥见意义。对于霜的认知,我也是从他们那里得来的。一场铺地的严霜来临之前,泥土通常是温润的,天气是晴和的,而空气却十分的干冷。上霜的过程非常微妙,干冷的风像是一根神奇的绣花针或一把刻刀,在潮湿的草叶上,循着叶脉的纹理绣出一朵朵霜花来。这个过程就好比一根链条,缺了哪一节都不行。

⑦下雪也是如此。诗人描摹下雪的情景可以大而化之,譬如“晚来天欲雪,能饮一杯无?”。就这么笼统的不着边际。究竟怎么个“欲”法,并没有明说,也不便明说。以我的观察与体验,“天欲雪”是有征兆的,就像一个人饥饿了,空瘪的肚肠自会发出咕咕的鸣响。一场大雪即将登场时,寒风瑟瑟,暮云低垂,大地出奇的缄默,天地之间一片黯淡、浑茫……

⑧祖母把这种现象称之为“捂雪”。大凡浩大场景和重要事件,在它们生发之前总不会把底牌一下子亮出来,它们得慢慢地酝酿、集聚、蓄势。比如这大雪的雪,苍天就把它严严实实地捂在怀里,等捂熟了,捂出了大境界,大气魄,便借着呼呼的风势将衣襟猛地一抖,扑簌簌的雪花从白茫茫苍穹降落,飘飘洒洒几百上千里,那阵势,不可谓不宏大、壮阔。

⑨此时除了雪,世间的一切都显得渺小了。

⑩我就有这种感觉,置身于纷飞或静谧的茫茫雪原中,仿佛有种无声之声让我不得不安静下来。此时,经过过滤的内心是如此的洁净、丰盈,明澈的思绪会不由自主地与莽莽苍苍的宇宙、起起伏伏的人生这类大问题发生联系,愈发感到自己的微不足道。

?一场又一场的雪,不违时令地飘落大地,就像一位守信践约的故友,它在该来的时候一定会来。一朵来到世间的雪花,循规蹈矩地走着一条上帝设定的路线,它不走偏锋,也不绕道而行,在周而复始的生命轮回中,遵循着自然的律法,它自己也成为别人的律法。

?在我的故乡豆村,每年都会降下几场雪,一般以小雪居多。细细碎碎的雪花,像撒荞麦面似的,均匀地随风潜入草丛、林薮、池塘,它们落地的声音,窸窸窣窣的,有点近似于春蚕深夜啃食桑叶发出的沙沙声,优雅动听。

?而我的豆村,人们对天道自然是敬畏的,他们不像城里人活在人造的环境中,因而更接地气。送走了一茬庄稼或一位老人,与一场寒霜和一场大雪都息息相关。他们自觉或不自觉地把自己置于节气的轮回之中。约是七八年前吧,我在寒风刺骨的深冬回到故地,发现几位老人靠着墙根在晒太阳。当时,我没有看到那些已进入冬天的老人的表情上有任何不安与恐惧,相反,他们却个个都保持着豁达、乐观的情绪,他们谈论死亡就像嗑瓜子一样随意。其中一位年长的扯起话头,他说,于大个子要是能熬过去年的那场大雪,也许还能多活一年。在说者的意识里,去年冬天的那场大雪,就是横亘在于大个子命途上的一道大坎。另一位老人则反唇相讥:就算他熬过了去年那场大雪,还有下一场雪呢。这话一经说出,在座的老人都沉默不语了。

?是的,他们现在正处在“下一场”大雪来临之际。自然界的一场大雪,诗人会说“夜深知雪重,时闻折竹声”。而当“下一场”大雪真的降临大地,这些在冬阳下谈笑的老人,又会有谁像竹子一样被折断呢?似乎只有天知道了。

?不过,我在次年大雪之后再次回到豆村时,发现去年晒太阳的老人中,又被雪带走了两个。

?而今,一路穿越过无数次霜降、小雪、大雪的我,已经越来越接近冬天了。有时我会想,属于自己生命里那最后的一场大雪,也许还在某处酝酿着,它肯定会在该出现的时间出现。

?它是我的终结,也是我的开始。

?人能够在一朵雪花上轮回,想想,那是一件多么美好的事情!

(选自2019年第1期《散文》,有删改)

8.理解文中加点词语的含义。

(1)大雪:___________________________________________________________

(2)大雪:___________________________________________________________

9.文章⑤⑥两段写霜,有何用意?

①③⑨?段在原文中都不是独立成段的,有选编者让这四处都独立成段,假设你是该编者,试结合全文,分点阐述如此处理的理由。

11.探究标题“在一朵雪花上的轮回”的丰富意蕴。

【答案】

8.大雪:①自然节气;②引申为生命的节点。 大雪:①自然之雪;②引申为生命的终点。

9.(1)承接上文两位老人对大雪那天下大雪现象的认知和感悟,引出下文对雪的思考。(2)更能表现出生活在乡村的人们对自然独特的感知力和敏锐的观察力。(3)丰富了文章内容,细致地呈现了霜形成的过程,写出了隐藏在霜背后的天道,与文章着重写的雪背后的天道构成类比。

10.(1)从语言风格上看,四句皆简洁质朴,表意丰富。(2)从文章布局上看,风格相近的四句分别处在文章开头中间结尾部分,使文章更富有节奏感。(3)从结构作用上看,四句皆以“雪”为中心,与文题相呼应,并使文章脉络更清晰。(4)从主题呈现上看,前两句写雪,第三句写人在宏大雪境面前的渺小感,第四句由雪的轮回想到人的轮回,逐步呈现,逐步深化,让读者更易把握文章主旨。

11.(1)话语的轮回,“大雪那天下了大雪”冰心和我祖母在不同的时间空间都说过。(2)雪花的轮回,从空中落下回归大地,又从大地蒸发回到空中。(3)生命的轮回,生活在大地上的每个人都有自己的定数,遵循着新老交替的定律。(4)自然之道的轮回,节气更替,周而复始,遵循亘古不变的自然之法。

【解析】

8.本题主要考查理解文中重要词语的含义的能力。本题的考点是词语的含义。解答思路:解词+内容+情感。方法:联系词语本义,结合语境分析词语的含义,以及表达的感情。理解词语一般先理解其表面义,然后要结合语境及课文内容,具体理解出它的语境义及所包含的情感,务必遵循“词不离句,句不离篇”的原则。

结合“一路穿越过无数次霜降、小雪、大雪的我,已经越来越接近冬天了”分析,“大雪”与霜降、小雪一起构成生命的历程,为自然节气。

结合“属于自己生命里那最后的一场大雪,也许还在某处酝酿着,它肯定会在该出现的时间出现”分析,是自然界里的大雪天气,可以引申为生命的最后时刻。

9.本题主要考查分析文本语段作用的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“文章⑤⑥两段写霜,有何用意”,需要答题时注意首先概括该语段的主要内容,然后分析和上下文之间的关系,还要注意结合语段在文章中所处的位置进行分析。

结合“这是冰心先生说的,也是我祖母说的”“与自己说过同样浅显而深刻的话”“大雪那天下的雪,不是小雪,更不是虚构的雪”等分析,承接上文两位老人对大雪那天下大雪现象的认知和感悟;结合后面“下雪也是如此”“祖母把这种现象称之为‘捂雪’”等分析,引出下文对雪的思考。

结合“其实,剥离掉知识和其他后天因素,人在本质属性上对自然的感知力是相差无几的”“秋末或初冬的清晨,当人们推开门窗,忽见一地素洁、晶莹的寒花,自会不惊不乍地咕道:哦,上霜了。其实在此之前,他们心中早就有谱了。你别以为乡村杂乱无章,人也活得懵懵懂懂、毛毛糙糙,但是他们却深谙自然之道,一阵风从哪里来往哪里去;一朵杏花早开或迟开几天,一只鸟窝垒在高处或低处,他们都能从中窥见意义”等分析,更能表现出生活在乡村的人们对自然独特的感知力和敏锐的观察力。

结合“一场铺地的严霜来临之前,泥土通常是温润的,天气是晴和的,而空气却十分的干冷。上霜的过程非常微妙,干冷的风像是一根神奇的绣花针或一把刻刀,在潮湿的草叶上,循着叶脉的纹理绣出一朵朵霜花来”分析,细致地呈现了霜形成的过程;结合“寒冬将尽时,地面上仍零零星星地遗留着一些残雪,像一帖帖脏兮兮的膏药贴在土地上,赖着不肯走。然而,人们却从草丛里蚯蚓翻出的一坨坨新鲜的泥浆,便知道春天已经从地下潜行而至了”“地气虽然看不见,摸不着,但想必是带着细弱的微温袅袅升腾的,在它脱离了大地的母体之后,就不得不接受命运的改造了——气体死了,而一个新的生命却呈现在世人面前”等分析,写出了隐藏在霜背后的天道,与文章着重写的雪背后的天道构成类比。丰富文章内容。

10.本题主要考查文本内容理解与分析及分析作品结构,概括作品主题的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“①③⑨?段在原文中都不是独立成段的,有选编者让这四处都独立成段,假设你是该编者,试结合全文,分点阐述如此处理的理由”,需要结合这四段内容,从结构、语言风格、主题等方面分析。结合四个句子内容分析,都是以写“雪”为中心,与文章标题“在一朵雪花上轮回”呼应,使文章脉络更清晰。

四个句子,前两句位于文章前部分,第三句位于中间,第四句位于文章结尾部分,用这样四个短小的语句,使文章结构更紧凑,富有节奏感。

结合“大雪那天下了大雪”“大雪那天下的雪,不是小雪,更不是虚构的雪”分析,前两句写雪;结合“此时除了雪,世间的一切都显得渺小了”分析,第三句写人在宏大雪境面前的渺小感;结合“它是我的终结,也是我的开始”分析,第四句由雪的轮回想到人的轮回。四个句子,语言简单,但是含义丰富,单独成段,逐步呈现,让读者更易把握文章主旨。

11.本题主要考查探究文本标题丰富意蕴的能力。解答此类试题,需要审清题干要求,如本题“探究标题‘在一朵雪花上的轮回’的丰富意蕴”,题目是文章的眼睛,分析文章的标题注意从字面和深层两个角度进行分析,字面的意思较为浅显,不难理解,深层含义要结合文章的主旨进行分析,注意是对某事物的赞美,或是对某种人的鞭挞等。作用是注意结合内容和形式作答,内容上就答上面的含义,形式上主要回答是否是文章的线索,或是运用什么特殊的手法等。

结合“大雪那天下了大雪”“这是冰心先生说的,也是我祖母说的。我的祖母一生窝在皖东那个浑如一粒豆子的小山村,她压根就不知道这个世界上还有一个叫冰心的老人,与自己说过同样浅显而深刻的话”等分析,话语的轮回,“大雪那天下了大雪”冰心和我祖母在不同的时间、空间都说过。

结合“一场又一场的雪,不违时令地飘落大地,就像一位守信践约的故友,它在该来的时候一定会来。一朵来到世间的雪花,循规蹈矩地走着一条上帝设定的路线,它不走偏锋,也不绕道而行,在周而复始的生命轮回中,遵循着自然的律法,它自己也成为别人的律法”分析,雪花的轮回。

结合“我没有看到那些已进入冬天的老人的表情上有任何不安与恐惧,相反,他们却个个都保持着豁达、乐观的情绪,他们谈论死亡就像嗑瓜子一样随意”“在说者的意识里,去年冬天的那场大雪,就是横亘在于大个子……这话一经说出,在座的老人都沉默不语了”“属于自己生命里那最后的一场大雪,也许还在某处酝酿着,它肯定会在该出现的时间出现”“它是我的终结,也是我的开始”分析,生活在大地上的每个人都有自己的定数,遵循着新老交替的定律。

结合“一路穿越过无数次霜降、小雪、大雪的我”“其实在此之前,他们心中早就有谱了。你别以为乡村杂乱无章,人也活得懵懵懂懂、毛毛糙糙,但是他们却深谙自然之道,一阵风从哪里来往哪里去;一朵杏花早开或迟开几天,一只鸟窝垒在高处或低处,他们都能从中窥见意义”“人们却从草丛里蚯蚓翻出的一坨坨新鲜的泥浆,便知道春天已经从地下潜行而至了,并不需要花朵与草芽来证实”等分析,自然之道的轮回,节气更替,遵循亘古不变的自然之法。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_