高考地理二轮专题复习15城市与地理环境 课件(42张PPT)

文档属性

| 名称 | 高考地理二轮专题复习15城市与地理环境 课件(42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-08-04 13:59:32 | ||

图片预览

文档简介

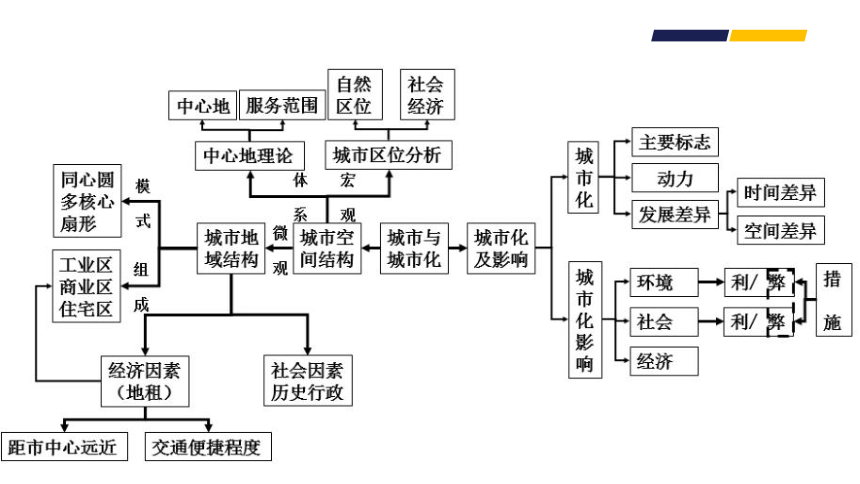

城市与地理环境

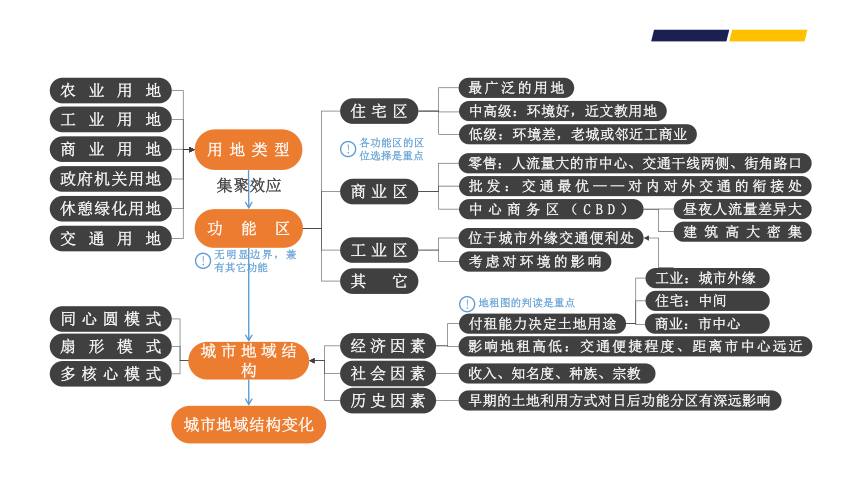

用地类型

功能区

工业用地

农业用地

商业用地

政府机关用地

休憩绿化用地

交通用地

商业区

住宅区

工业区

其它

集聚效应

最广泛的用地

无明显边界,兼有其它功能

中高级:环境好,近文教用地

低级:环境差,老城或邻近工商业

零售:人流量大的市中心、交通干线两侧、街角路口

批发:交通最优——对内对外交通的衔接处

中心商务区(CBD)

昼夜人流量差异大

建筑高大密集

位于城市外缘交通便利处

考虑对环境的影响

城市地域结构

同心圆模式

扇形模式

多核心模式

经济因素

社会因素

历史因素

影响地租高低:交通便捷程度、距离市中心远近

付租能力决定土地用途

商业:市中心

住宅:中间

工业:城市外缘

收入、知名度、种族、宗教

早期的土地利用方式对日后功能分区有深远影响

城市地域结构变化

地租图的判读是重点

各功能区的区位选择是重点

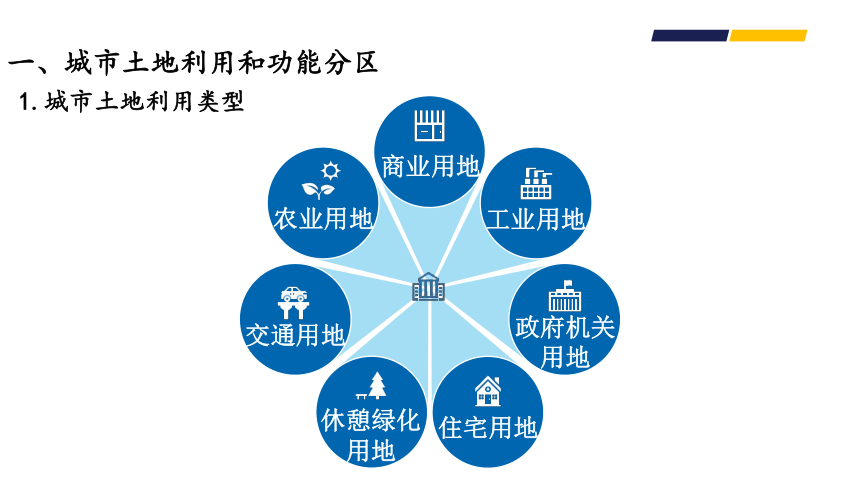

一、城市土地利用和功能分区

1.城市土地利用类型

政府机关

用地

住宅用地

商业用地

休憩绿化

用地

工业用地

交通用地

农业用地

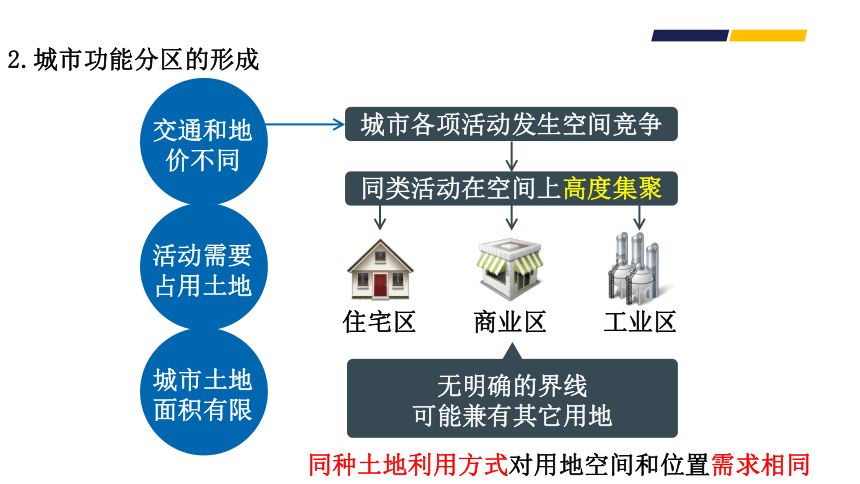

2.城市功能分区的形成

城市土地面积有限

交通和地价不同

活动需要占用土地

城市各项活动发生空间竞争

同类活动在空间上高度集聚

住宅区

商业区

工业区

无明确的界线

可能兼有其它用地

同种土地利用方式对用地空间和位置需求相同

住宅区

商业区

工业区

城市中最为广泛的一种土地利用方式

在有的城市,随着住宅区的分化还出现了中高级住宅区和低级住宅区

高级

住宅区

中级

住宅区

低级

住宅区

住宅区

商业区

工业区

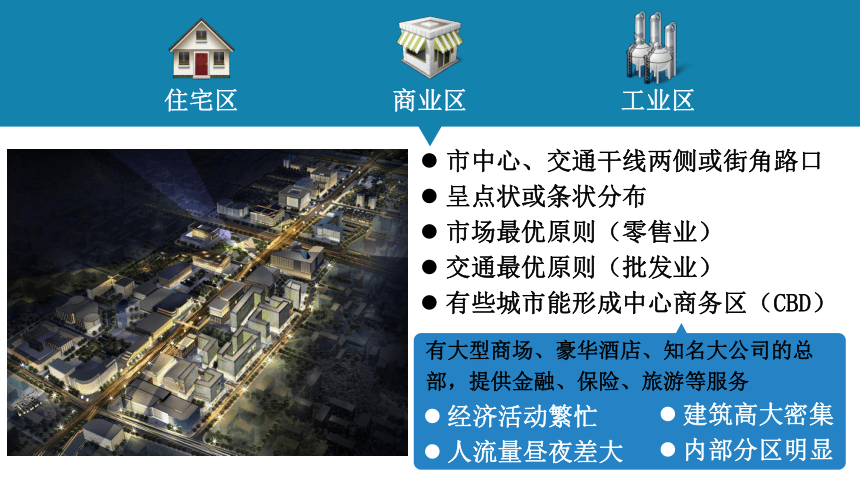

市中心、交通干线两侧或街角路口

呈点状或条状分布

市场最优原则(零售业)

交通最优原则(批发业)

有些城市能形成中心商务区(CBD)

有大型商场、豪华酒店、知名大公司的总部,提供金融、保险、旅游等服务

经济活动繁忙

人流量昼夜差大

建筑高大密集

内部分区明显

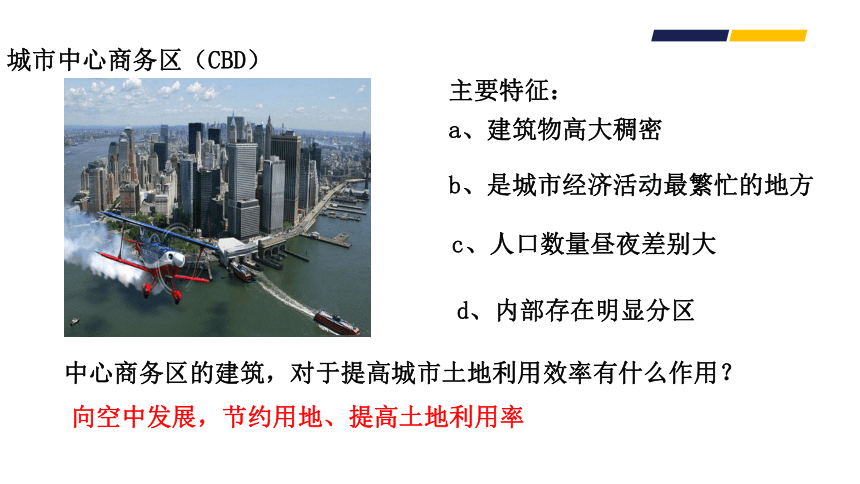

城市中心商务区(CBD)

主要特征:

b、是城市经济活动最繁忙的地方

c、人口数量昼夜差别大

a、建筑物高大稠密

d、内部存在明显分区

中心商务区的建筑,对于提高城市土地利用效率有什么作用?

向空中发展,节约用地、提高土地利用率

住宅区

商业区

工业区

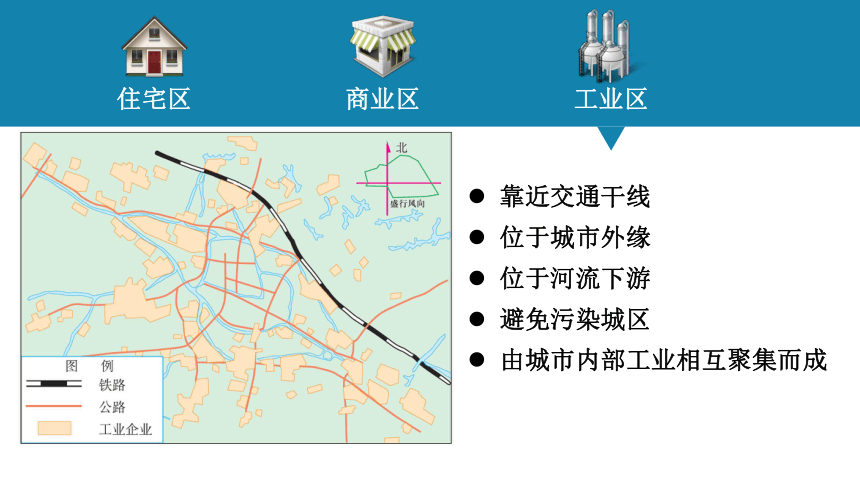

靠近交通干线

位于城市外缘

位于河流下游

避免污染城区

由城市内部工业相互聚集而成

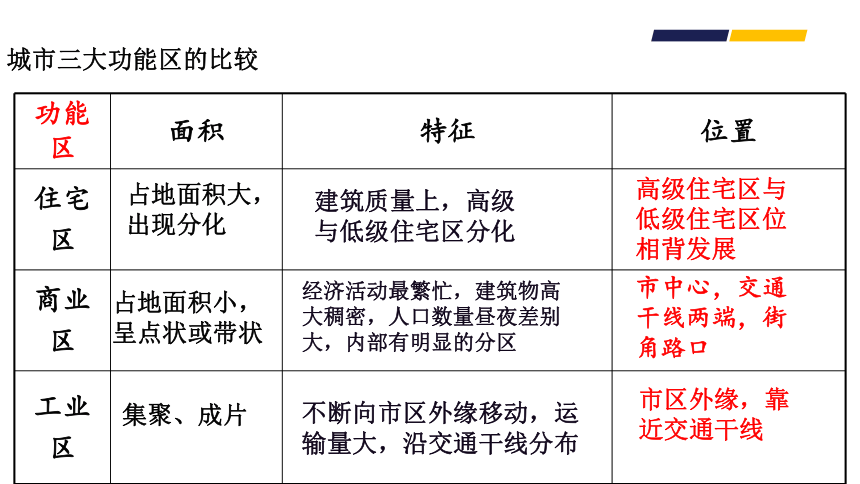

城市三大功能区的比较

功能区

面积

特征

位置

住宅

区

商业

区

工业

区

占地面积大,出现分化

占地面积小,呈点状或带状

集聚、成片

建筑质量上,高级与低级住宅区分化

经济活动最繁忙,建筑物高大稠密,人口数量昼夜差别大,内部有明显的分区

不断向市区外缘移动,运输量大,沿交通干线分布

高级住宅区与低级住宅区位相背发展

市中心,交通干线两端,街角路口

市区外缘,靠近交通干线

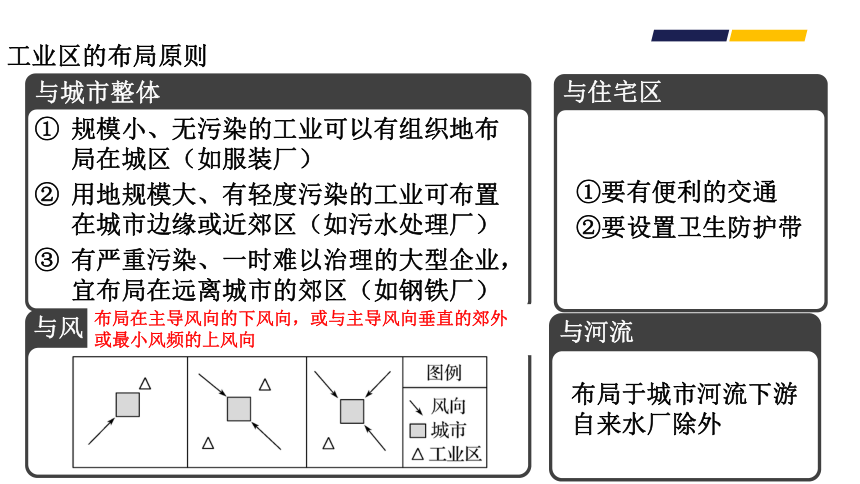

工业区的布局原则

与住宅区

①要有便利的交通

②要设置卫生防护带

与城市整体

规模小、无污染的工业可以有组织地布局在城区(如服装厂)

用地规模大、有轻度污染的工业可布置在城市边缘或近郊区(如污水处理厂)

有严重污染、一时难以治理的大型企业,宜布局在远离城市的郊区(如钢铁厂)

与风

与河流

布局于城市河流下游

自来水厂除外

布局在主导风向的下风向,或与主导风向垂直的郊外或最小风频的上风向

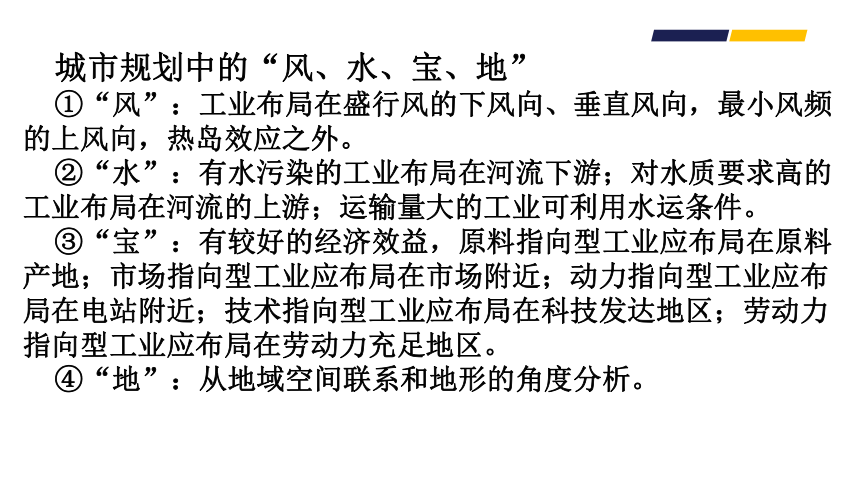

城市规划中的“风、水、宝、地”

①“风”:工业布局在盛行风的下风向、垂直风向,最小风频的上风向,热岛效应之外。

②“水”:有水污染的工业布局在河流下游;对水质要求高的工业布局在河流的上游;运输量大的工业可利用水运条件。

③“宝”:有较好的经济效益,原料指向型工业应布局在原料产地;市场指向型工业应布局在市场附近;动力指向型工业应布局在电站附近;技术指向型工业应布局在科技发达地区;劳动力指向型工业应布局在劳动力充足地区。

④“地”:从地域空间联系和地形的角度分析。

(2016?新课标Ⅰ卷)自20世纪50年代,荷兰的兰斯塔德地区经过多次空间规划,形成城市在外,郊区在内的空间特征:该区中间是一个接近3000平方千米的“绿心”——乡村地带;四个核心城市和其他城镇呈环状分布在“绿心”的周围,城镇之间设置不可侵占的绿地,四个核心城市各具特殊职能,各城市分工明确,通过快速交通系统连接成具有国际竞争力的城市群,近20年来,该地区城镇扩展程度小,基本维持稳定的城镇结构体系。据此完成4-6题。

4. 兰斯塔德地区通过空间规划,限制了该地区各核心城市的

A.服务种类 B.服务等级 C.服务范围 D.服务人口

5. 兰斯塔德空间规划的实施,显著促进该地区同类产业活动的

A.技术创新 B.空间集聚 C.市场拓展 D.产品升级

6. 兰斯塔德空间规划的实施,可以

A.提高乡村人口比重 B.降低人口密度

C.促进城市竞争 D.优化城乡用地结构

合理利用城乡结构的意义

(1)是否有利于建立绿色的或可持续发展的人地关系,如城市中保留一块绿地 ,可以保持良好的城市生态系统功能。

(2)是否能够为人们提供便利的条件,提高幸福感。如合理规划城市交通道路网线,为产业发展提供便利条件。

(3)是否有利于社会公正。如合理布局教育用地,让高低收入居住区的居民具有相同的享受公共教育资源的便利。

(4)是否有利于增强文化活力,例如,城市和乡村设立历史文化保护区,文化创意业区,既可以保留传统文化,又可以孵化,孕育新文化

二、城市内部空间结构的形成和变化

城市中不同功能区的分布和组合

城市地域结构

扇形模式

同心圆模式

多核心模式

成都市

沈阳

重庆

地租

交通发展

地租因素、交通发展、地形等

影响城市内部空间结构的因素:经济因素

影响地租高低的因素:交通便捷程度、距离市中心远近

交通干线

环城公路

地租(元/M2)

200

400

600

800

0

地租高峰

地租

次高峰

不同功能活动付租能力:

商业>住宅>工业

地租曲线图是用来表示城市内部地租的空间分布和变化的图示,一般呈现从市中心向四周随距离变化而变化的规律。常见的地租曲线图有坐标图、立体图、等值线图等。

(1)坐标图的判读

(2)立体图的判读

(3)等值线图的判读

影响城市内部空间结构的因素:社会因素、历史因素、其它

城市内部空间结构的发展变化

城市的内部空间结构是随着城市的发展而逐渐形成和变化的。

社会因素:社会地位、生活方式、宗教信仰

历史因素:历史背景影响城市功能分区,城市土地利用随历的变化而变化

行政因素:政府通过制定政策和城市规划,合理引导或明确或规划不同职能区

某单中心城市,各方向发展比较均衡,城市中心附近人口和产业分布过于集中,交通拥堵,人居环境较差。下图示意该城市某个方向的土地价格(P)变化。据此完成4~5题。

4.为优化城市中心附近的功能布局,在城市更新改造过程中,甲地宜增建

A.公园 B.工业园区

C.住宅 D.物流园区

5.乙地附近比例最大的用地类型可能是

A.仓储用地 B.公共绿地

C.工业用地 D.居住用地

城市三大功能区的判断方法

判断方法

具体说明

看面积大小

住宅区面积最大,其次是工业区,商业区面积最小

读距市

中心远近

一般情况下,距离市中心由近及远依次为商业区、住宅区、工业区

观形态特征

商业区一般呈点状、线状,住宅区和工业区一般成片状

看人口变化

商业区昼夜人口差别最大,白天人口多,晚上人口少;住宅区与商业区变化相反;工业区人口昼夜差别最小

看建筑

物密度

商业区建筑物高大稠密,住宅区次之,工业区建筑物密度最小

观分布趋势

住宅区、工业区不断向郊外移动,市中心比例逐年下降;商业区虽也有向郊区交通便捷处移动趋势,但幅度较小,在市中心上升幅度较大

【2017全国卷Ⅲ】某条城市地铁线穿越大河,途经主要的客流集散地。图2示意该地铁线各站点综合服务等级。据此完成4~6题。

4.地铁站点综合服务等级的高低主要

取决于

A.站点的用地面积 B.周边的人流量

C.站点的信息化水平 D.周边的环境质量

5.根据所处区位和地铁站点综合服务等级,

推测甲、乙、丙站点沿线区域为

A.中心商务区 B.森林公园

C.大型住宅区 D.产业园区

6.该城市空间形态的形成最有可能

A.围绕一个核心向四周扩展 B.沿河流呈条带状延展

C.围绕多个核心向四周扩展 D.沿交通线呈条带状延展

三、城市区位与城市等级

城市区位是指城市与外部自然的、社会的和经济的事物间构成的空间关系。

自然区位因素—地形

海拔较低濒海、湖或沿河平原是城市发育的理想环境

①平原地区是城市发育的理想环境。

②热带湿热地区,城市多分布在高原上。

③山区的城市一般沿河谷或低地分布。

④高寒地区城市分布在河谷地区。

地形平坦、土壤肥沃

交通联系便利

节省建筑投资

自然区位因素—气候

海拔气温适中的中低纬度地带;山区盆地、湿热的高原

干旱、高寒、湿热地区,城市分布少。 干旱地区城市多分散分布在绿洲。

高寒地区的城市多分布在热量条件较好的河谷。

湿热地区的城市多分布在气候温和的高原地区。

自然区位因素—河流

A、河流水运的起终点(赣州、济宁)

B、过河点位置(武汉、九江)

C、河流入海口处(广州、上海)

D、两条河流交汇处(宜宾、重庆、武汉、九江)

E、河流弯曲度较大处、河心岛等(伯尔尼、巴黎)

供水供能

运输(水运)

防卫、旅游

自然区位因素—自然资源

始终起巨大影响

①以煤炭基础的——英国的伯明翰,美国匹兹堡,我国大同、鹤岗、抚顺、开滦等。

②以石油为基础的——英国阿伯丁,我国大庆、玉门、东营、克拉玛依等。

③以铁矿为基础的——鞍山、包头、攀枝花等。

④以金矿开采为基础的——约翰内斯堡等。

⑤以木材加工为基础的——伊春等。

⑥以旅游资源为基础的——黄山、张家界等。

始终起巨大影响

①交通干线可以形成城市轴线。

②我国古代南方大都在沿河设城,北方在大道汇合处建设城市。

③现代交通枢纽出现了许多城市,如石家庄、郑州、长春等省会城市。

④一个地区交通发生变化,会影响该地区城市的分布和发展。如扬州、济宁、阜阳等。

社会经济因素—交通

社会经济因素—科技

日本筑波科学城、牛津、剑桥、硅谷

社会经济因素—其它

政治中心:①古都 ②新建的政治中心城市

军事重镇:历史上的军事要地和军港——新加坡、锦州

宗教活动中心:沙特阿拉伯的麦加和麦地那、梵蒂冈、拉萨等

影响减弱

如何分析讨论一个城市的区位因素

城市刚诞生时,是什么原因把它吸引到一定的地点的

其次要分析是什么原因促进或限制了这个城市的发展,从而找出这个城市的主要区位因素

对于一个城市来说,在不同的历史时期、不同的发展阶段,它的影响因素可能不同。所以,我们应该具体问题具体分析,区别对待,运用历史的、发展的眼光来看问题。

世纪50年代,在外国专家的指导下,我国修建了兰新铁路。兰新铁路在新疆吐鲁番附近的线路如下图所示。读下图,完成下题。

50多年来,兰新铁路并没有改变该区域城镇的分布,是因为该区域的城镇分布受控于( )

A.地形分布

B.绿洲分布

C.河流分布

D.沙漠分布

城市等级的划分

国际分法

城镇

城市

大城市

特大城市

通常以城市人口规模来划分城市等级

小城市

中等城市

大城市

特大城市

超大城市

(新增)

(城区常住人口)原标准

现标准(城区常住人口)

100万以上

50~100万

20~50万

20万以下

500~1000万

100~500万

50~100万

50以下

1000万以上

我国分法

城市服务范围

城市本身及城市附近的小城镇和广大的农村地区

不固定,也没有明确的界线

城市等级和服务种类、服务范围、城市数目的关系:

{3B4B98B0-60AC-42C2-AFA5-B58CD77FA1E5}城市等级

服务种类

服务范围

城市数目

高

多

大

少

低

少

小

多

等级较高的城市相距较远;等级较低的城市相距较近

不同等级城市的服务范围是层层嵌套的:等级较高的城市服务范围包含了多个等级较低的城市的服务范围

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}

影响

表现

地理

位置

地理位置优越,腹地广阔,服务范围大,发展条件优越,潜力大

优越的地理位置能极大地提高城市等级,扩大服务范围,如上海市

资源

条件

位于资源丰富地区的城市,能够获得支撑城市进一步发展的资源条件

为城市发展提供丰富的物质(如粮食、副食品)条件,丰富的劳动力条件,丰富的城市用地等

交通

条件

位于交通枢纽上的城市,能够通过便利的交通为更远的居民提供服务,使其服务范围扩大

铁路枢纽城市、公路枢纽城市、港口城市等

人口

条件

城市为服务区的居民提供货物和服务,服务人口要达到一定的规模

位于人口稠密区的城市服务范围相对较小;相反,位于人口稀少地区的服务范围相对较大

埃及沙漠广布,人口、城市主要集中在尼罗河谷地和三角洲,首都开罗人口约1800万,是埃及政治、经济、文化中心。2015年3月,埃及宣布在开罗以东的沙漠地区兴建新首都。新首都作为政治中心,规划容纳500万居民,提供175万个长期工作职位。下图为埃及略图。据此回答(1)~(3)题。

(1)推测埃及兴建新首都的首要目的是( )

A.平衡地区发展 B.提升国家形象

C.分散开罗人口 D.吸引国际投资

(2)与开罗以北地区相比,在开罗以东地区建设新首都的优势条件是( )

A.农业发达 B.用地充足

C.基础设施完善 D.交通便利

(3)埃及新首都提供的长期工作职位,所属的主要部门为( )

A.农业 B.制造业 C.建筑业 D.服务业

四、城市化及其意义

概念:人口向城市集聚、城市范围不断扩大、乡村变为城镇的过程。

标志:

人口的集中过程:城市人口总量占总人口的比重(城市化水平指标)

地域的转换过程:城市用地规模扩大,农业用地发展为城市用地

经济结构的变化:产业结构由第一产业转向第二、三产业转变

人口、经济活动、空间地域三个主体内容的转化,实际是相互联系、相互影响的。其中第二、第三产业在特定地域的空间集聚是前提,人口的集中、地域的转换则是第二、第三产业空间集聚而引起的结果。因此,第二第三产业的建立和集聚是城市化的本质内容。

城市化的动力机制——推拉力

就业机会多

社会福利保障程度高

文化设施齐全

交通便捷

人口增长快

对土地压力大

收入低

社会服务短缺

自然灾害影响大

吸引人群来到城市的因素

使得人群离开乡村的因素

拉力因素

推力因素

城市化的意义

带来聚落形态的变化

带来生产方式、生活方式、价值观念等的巨大变化

是一个地区社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现

社会经济发展是城市化的主要动力

二、世界城市化的进程

1800

1850

1900

1950

2000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

城市人口比重/%

发达国家

世界平均水平

发展中国家

后期阶段

加速阶段

初期阶段

起步早,水平高

速度减缓

起步晚,水平低

速度加快

56.1%

2015年

发展较慢

推进很快,市区出现了很多城市化问题

增长趋缓甚至停滞

1.世界城市化进程的时间差异(“S”形曲线)

2.城市化进程的空间差异

{BC89EF96-8CEA-46FF-86C4-4CE0E7609802}城市化

发达国家

发展中国家

起步

早(自工业革命开始)

晚(自“二战”结束后开始)

目前

水平

高,城市人口比重在70%以上

较低,城市人口比重不足40%

发展

趋势

城市化速度大大放慢,甚至停滞;一些大城市中心区人口向郊区移动,出现逆城市化现象

城市化速度超过发达国家;少数大城市迅速膨胀

合理

性问题

农业现代化使大批农业劳动力向城市移动,相对合理

城市化速度与经济发展水平不相适应,出现许多社会问题

3.城市化、郊区城市化、逆城市化和再城市化的区别

{BC89EF96-8CEA-46FF-86C4-4CE0E7609802}

城市化

郊区城市化

逆城市化

再城市化

时间

19世纪~20世纪

20世纪50年代~70年代

20世纪70年代~80年代

20世纪80年代以后

表现

人口由乡村迁往城市,农村地域转化为城市地域

人口由市区迁往

郊区

人口由市区迁往农村和小城镇

人口迁回市区

成因

城市的拉力和乡村的推力

市区人口激增,地价上涨,交通拥挤

为追求更好的生活环境

开发中心区,高科技产业、第三产业的发展

图解

发展中国家

发达国家

发达国家的

个别城市

生态城市——人工环境与自然环境协调统一起来

发展低污染的节能建筑和绿色交通,减少城市各类活动对环境的污染

使城市景观尽可能地与自然景观保持协调,建立一种良性循环

保护和改善城市环境的主要措施

建立卫星城,开发新区:

①建设卫星城,向郊区分散人口和工业,控制城市中心区的规模

②建立与城市经济相适应的城市发展机制

③向郊区分散人口和工业,建设卫星城

进行合理规划,改善城市交通和居住条件:

①合理布局城市功能区,妥善安排各种用地的相对位置

②治理城市环境,对工业企业合理布局,适当分散污染源

③改善交通和住房条件

生态城市——人工环境与自然环境协调统一起来

发展低污染的节能建筑和绿色交通,减少城市各类活动对环境的污染

使城市景观尽可能地与自然景观保持协调,建立一种良性循环

保护和改善城市环境的主要措施

建立卫星城,开发新区:

①建设卫星城,向郊区分散人口和工业,控制城市中心区的规模

②建立与城市经济相适应的城市发展机制

③向郊区分散人口和工业,建设卫星城

进行合理规划,改善城市交通和居住条件:

①合理布局城市功能区,妥善安排各种用地的相对位置

②治理城市环境,对工业企业合理布局,适当分散污染源

③改善交通和住房条件

职位平衡是指城市在规模合理的范围内所提供的就业岗位数量与该范围内居民中的就业人口数量大致相等,且大部分有工作的居民可以就近工作。通常用职住比来评价一个地区的职住平衡状况,计算公式为:职住比=就业岗位数量/居民中的就业人口数量。下图是2015年北京环线之间职住比分布图。据此完成(1)~(3)题。

(1)相比较而言,北京职住最为平衡的区域在( )

A.二环与三环之间 B.三环与四环之间

C.四环与五环之间 D.五环与六环之间

(2)20世纪80年代以来,北京环线间职住比差异逐渐加大,导致就业人群的( )

A.平均居住成本上升 B.平均出勤距离增加

C.平均经济收入增加 D.平均通信费用增加

(3)针对环线间职住比差异加大带来的问题,北京宜采取的应对措施是( )

①大力发展快速交通 ②郊区兴建大型住宅区

③部分产业迁至郊区 ④提高郊区产业集聚度

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

用地类型

功能区

工业用地

农业用地

商业用地

政府机关用地

休憩绿化用地

交通用地

商业区

住宅区

工业区

其它

集聚效应

最广泛的用地

无明显边界,兼有其它功能

中高级:环境好,近文教用地

低级:环境差,老城或邻近工商业

零售:人流量大的市中心、交通干线两侧、街角路口

批发:交通最优——对内对外交通的衔接处

中心商务区(CBD)

昼夜人流量差异大

建筑高大密集

位于城市外缘交通便利处

考虑对环境的影响

城市地域结构

同心圆模式

扇形模式

多核心模式

经济因素

社会因素

历史因素

影响地租高低:交通便捷程度、距离市中心远近

付租能力决定土地用途

商业:市中心

住宅:中间

工业:城市外缘

收入、知名度、种族、宗教

早期的土地利用方式对日后功能分区有深远影响

城市地域结构变化

地租图的判读是重点

各功能区的区位选择是重点

一、城市土地利用和功能分区

1.城市土地利用类型

政府机关

用地

住宅用地

商业用地

休憩绿化

用地

工业用地

交通用地

农业用地

2.城市功能分区的形成

城市土地面积有限

交通和地价不同

活动需要占用土地

城市各项活动发生空间竞争

同类活动在空间上高度集聚

住宅区

商业区

工业区

无明确的界线

可能兼有其它用地

同种土地利用方式对用地空间和位置需求相同

住宅区

商业区

工业区

城市中最为广泛的一种土地利用方式

在有的城市,随着住宅区的分化还出现了中高级住宅区和低级住宅区

高级

住宅区

中级

住宅区

低级

住宅区

住宅区

商业区

工业区

市中心、交通干线两侧或街角路口

呈点状或条状分布

市场最优原则(零售业)

交通最优原则(批发业)

有些城市能形成中心商务区(CBD)

有大型商场、豪华酒店、知名大公司的总部,提供金融、保险、旅游等服务

经济活动繁忙

人流量昼夜差大

建筑高大密集

内部分区明显

城市中心商务区(CBD)

主要特征:

b、是城市经济活动最繁忙的地方

c、人口数量昼夜差别大

a、建筑物高大稠密

d、内部存在明显分区

中心商务区的建筑,对于提高城市土地利用效率有什么作用?

向空中发展,节约用地、提高土地利用率

住宅区

商业区

工业区

靠近交通干线

位于城市外缘

位于河流下游

避免污染城区

由城市内部工业相互聚集而成

城市三大功能区的比较

功能区

面积

特征

位置

住宅

区

商业

区

工业

区

占地面积大,出现分化

占地面积小,呈点状或带状

集聚、成片

建筑质量上,高级与低级住宅区分化

经济活动最繁忙,建筑物高大稠密,人口数量昼夜差别大,内部有明显的分区

不断向市区外缘移动,运输量大,沿交通干线分布

高级住宅区与低级住宅区位相背发展

市中心,交通干线两端,街角路口

市区外缘,靠近交通干线

工业区的布局原则

与住宅区

①要有便利的交通

②要设置卫生防护带

与城市整体

规模小、无污染的工业可以有组织地布局在城区(如服装厂)

用地规模大、有轻度污染的工业可布置在城市边缘或近郊区(如污水处理厂)

有严重污染、一时难以治理的大型企业,宜布局在远离城市的郊区(如钢铁厂)

与风

与河流

布局于城市河流下游

自来水厂除外

布局在主导风向的下风向,或与主导风向垂直的郊外或最小风频的上风向

城市规划中的“风、水、宝、地”

①“风”:工业布局在盛行风的下风向、垂直风向,最小风频的上风向,热岛效应之外。

②“水”:有水污染的工业布局在河流下游;对水质要求高的工业布局在河流的上游;运输量大的工业可利用水运条件。

③“宝”:有较好的经济效益,原料指向型工业应布局在原料产地;市场指向型工业应布局在市场附近;动力指向型工业应布局在电站附近;技术指向型工业应布局在科技发达地区;劳动力指向型工业应布局在劳动力充足地区。

④“地”:从地域空间联系和地形的角度分析。

(2016?新课标Ⅰ卷)自20世纪50年代,荷兰的兰斯塔德地区经过多次空间规划,形成城市在外,郊区在内的空间特征:该区中间是一个接近3000平方千米的“绿心”——乡村地带;四个核心城市和其他城镇呈环状分布在“绿心”的周围,城镇之间设置不可侵占的绿地,四个核心城市各具特殊职能,各城市分工明确,通过快速交通系统连接成具有国际竞争力的城市群,近20年来,该地区城镇扩展程度小,基本维持稳定的城镇结构体系。据此完成4-6题。

4. 兰斯塔德地区通过空间规划,限制了该地区各核心城市的

A.服务种类 B.服务等级 C.服务范围 D.服务人口

5. 兰斯塔德空间规划的实施,显著促进该地区同类产业活动的

A.技术创新 B.空间集聚 C.市场拓展 D.产品升级

6. 兰斯塔德空间规划的实施,可以

A.提高乡村人口比重 B.降低人口密度

C.促进城市竞争 D.优化城乡用地结构

合理利用城乡结构的意义

(1)是否有利于建立绿色的或可持续发展的人地关系,如城市中保留一块绿地 ,可以保持良好的城市生态系统功能。

(2)是否能够为人们提供便利的条件,提高幸福感。如合理规划城市交通道路网线,为产业发展提供便利条件。

(3)是否有利于社会公正。如合理布局教育用地,让高低收入居住区的居民具有相同的享受公共教育资源的便利。

(4)是否有利于增强文化活力,例如,城市和乡村设立历史文化保护区,文化创意业区,既可以保留传统文化,又可以孵化,孕育新文化

二、城市内部空间结构的形成和变化

城市中不同功能区的分布和组合

城市地域结构

扇形模式

同心圆模式

多核心模式

成都市

沈阳

重庆

地租

交通发展

地租因素、交通发展、地形等

影响城市内部空间结构的因素:经济因素

影响地租高低的因素:交通便捷程度、距离市中心远近

交通干线

环城公路

地租(元/M2)

200

400

600

800

0

地租高峰

地租

次高峰

不同功能活动付租能力:

商业>住宅>工业

地租曲线图是用来表示城市内部地租的空间分布和变化的图示,一般呈现从市中心向四周随距离变化而变化的规律。常见的地租曲线图有坐标图、立体图、等值线图等。

(1)坐标图的判读

(2)立体图的判读

(3)等值线图的判读

影响城市内部空间结构的因素:社会因素、历史因素、其它

城市内部空间结构的发展变化

城市的内部空间结构是随着城市的发展而逐渐形成和变化的。

社会因素:社会地位、生活方式、宗教信仰

历史因素:历史背景影响城市功能分区,城市土地利用随历的变化而变化

行政因素:政府通过制定政策和城市规划,合理引导或明确或规划不同职能区

某单中心城市,各方向发展比较均衡,城市中心附近人口和产业分布过于集中,交通拥堵,人居环境较差。下图示意该城市某个方向的土地价格(P)变化。据此完成4~5题。

4.为优化城市中心附近的功能布局,在城市更新改造过程中,甲地宜增建

A.公园 B.工业园区

C.住宅 D.物流园区

5.乙地附近比例最大的用地类型可能是

A.仓储用地 B.公共绿地

C.工业用地 D.居住用地

城市三大功能区的判断方法

判断方法

具体说明

看面积大小

住宅区面积最大,其次是工业区,商业区面积最小

读距市

中心远近

一般情况下,距离市中心由近及远依次为商业区、住宅区、工业区

观形态特征

商业区一般呈点状、线状,住宅区和工业区一般成片状

看人口变化

商业区昼夜人口差别最大,白天人口多,晚上人口少;住宅区与商业区变化相反;工业区人口昼夜差别最小

看建筑

物密度

商业区建筑物高大稠密,住宅区次之,工业区建筑物密度最小

观分布趋势

住宅区、工业区不断向郊外移动,市中心比例逐年下降;商业区虽也有向郊区交通便捷处移动趋势,但幅度较小,在市中心上升幅度较大

【2017全国卷Ⅲ】某条城市地铁线穿越大河,途经主要的客流集散地。图2示意该地铁线各站点综合服务等级。据此完成4~6题。

4.地铁站点综合服务等级的高低主要

取决于

A.站点的用地面积 B.周边的人流量

C.站点的信息化水平 D.周边的环境质量

5.根据所处区位和地铁站点综合服务等级,

推测甲、乙、丙站点沿线区域为

A.中心商务区 B.森林公园

C.大型住宅区 D.产业园区

6.该城市空间形态的形成最有可能

A.围绕一个核心向四周扩展 B.沿河流呈条带状延展

C.围绕多个核心向四周扩展 D.沿交通线呈条带状延展

三、城市区位与城市等级

城市区位是指城市与外部自然的、社会的和经济的事物间构成的空间关系。

自然区位因素—地形

海拔较低濒海、湖或沿河平原是城市发育的理想环境

①平原地区是城市发育的理想环境。

②热带湿热地区,城市多分布在高原上。

③山区的城市一般沿河谷或低地分布。

④高寒地区城市分布在河谷地区。

地形平坦、土壤肥沃

交通联系便利

节省建筑投资

自然区位因素—气候

海拔气温适中的中低纬度地带;山区盆地、湿热的高原

干旱、高寒、湿热地区,城市分布少。 干旱地区城市多分散分布在绿洲。

高寒地区的城市多分布在热量条件较好的河谷。

湿热地区的城市多分布在气候温和的高原地区。

自然区位因素—河流

A、河流水运的起终点(赣州、济宁)

B、过河点位置(武汉、九江)

C、河流入海口处(广州、上海)

D、两条河流交汇处(宜宾、重庆、武汉、九江)

E、河流弯曲度较大处、河心岛等(伯尔尼、巴黎)

供水供能

运输(水运)

防卫、旅游

自然区位因素—自然资源

始终起巨大影响

①以煤炭基础的——英国的伯明翰,美国匹兹堡,我国大同、鹤岗、抚顺、开滦等。

②以石油为基础的——英国阿伯丁,我国大庆、玉门、东营、克拉玛依等。

③以铁矿为基础的——鞍山、包头、攀枝花等。

④以金矿开采为基础的——约翰内斯堡等。

⑤以木材加工为基础的——伊春等。

⑥以旅游资源为基础的——黄山、张家界等。

始终起巨大影响

①交通干线可以形成城市轴线。

②我国古代南方大都在沿河设城,北方在大道汇合处建设城市。

③现代交通枢纽出现了许多城市,如石家庄、郑州、长春等省会城市。

④一个地区交通发生变化,会影响该地区城市的分布和发展。如扬州、济宁、阜阳等。

社会经济因素—交通

社会经济因素—科技

日本筑波科学城、牛津、剑桥、硅谷

社会经济因素—其它

政治中心:①古都 ②新建的政治中心城市

军事重镇:历史上的军事要地和军港——新加坡、锦州

宗教活动中心:沙特阿拉伯的麦加和麦地那、梵蒂冈、拉萨等

影响减弱

如何分析讨论一个城市的区位因素

城市刚诞生时,是什么原因把它吸引到一定的地点的

其次要分析是什么原因促进或限制了这个城市的发展,从而找出这个城市的主要区位因素

对于一个城市来说,在不同的历史时期、不同的发展阶段,它的影响因素可能不同。所以,我们应该具体问题具体分析,区别对待,运用历史的、发展的眼光来看问题。

世纪50年代,在外国专家的指导下,我国修建了兰新铁路。兰新铁路在新疆吐鲁番附近的线路如下图所示。读下图,完成下题。

50多年来,兰新铁路并没有改变该区域城镇的分布,是因为该区域的城镇分布受控于( )

A.地形分布

B.绿洲分布

C.河流分布

D.沙漠分布

城市等级的划分

国际分法

城镇

城市

大城市

特大城市

通常以城市人口规模来划分城市等级

小城市

中等城市

大城市

特大城市

超大城市

(新增)

(城区常住人口)原标准

现标准(城区常住人口)

100万以上

50~100万

20~50万

20万以下

500~1000万

100~500万

50~100万

50以下

1000万以上

我国分法

城市服务范围

城市本身及城市附近的小城镇和广大的农村地区

不固定,也没有明确的界线

城市等级和服务种类、服务范围、城市数目的关系:

{3B4B98B0-60AC-42C2-AFA5-B58CD77FA1E5}城市等级

服务种类

服务范围

城市数目

高

多

大

少

低

少

小

多

等级较高的城市相距较远;等级较低的城市相距较近

不同等级城市的服务范围是层层嵌套的:等级较高的城市服务范围包含了多个等级较低的城市的服务范围

{7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}

影响

表现

地理

位置

地理位置优越,腹地广阔,服务范围大,发展条件优越,潜力大

优越的地理位置能极大地提高城市等级,扩大服务范围,如上海市

资源

条件

位于资源丰富地区的城市,能够获得支撑城市进一步发展的资源条件

为城市发展提供丰富的物质(如粮食、副食品)条件,丰富的劳动力条件,丰富的城市用地等

交通

条件

位于交通枢纽上的城市,能够通过便利的交通为更远的居民提供服务,使其服务范围扩大

铁路枢纽城市、公路枢纽城市、港口城市等

人口

条件

城市为服务区的居民提供货物和服务,服务人口要达到一定的规模

位于人口稠密区的城市服务范围相对较小;相反,位于人口稀少地区的服务范围相对较大

埃及沙漠广布,人口、城市主要集中在尼罗河谷地和三角洲,首都开罗人口约1800万,是埃及政治、经济、文化中心。2015年3月,埃及宣布在开罗以东的沙漠地区兴建新首都。新首都作为政治中心,规划容纳500万居民,提供175万个长期工作职位。下图为埃及略图。据此回答(1)~(3)题。

(1)推测埃及兴建新首都的首要目的是( )

A.平衡地区发展 B.提升国家形象

C.分散开罗人口 D.吸引国际投资

(2)与开罗以北地区相比,在开罗以东地区建设新首都的优势条件是( )

A.农业发达 B.用地充足

C.基础设施完善 D.交通便利

(3)埃及新首都提供的长期工作职位,所属的主要部门为( )

A.农业 B.制造业 C.建筑业 D.服务业

四、城市化及其意义

概念:人口向城市集聚、城市范围不断扩大、乡村变为城镇的过程。

标志:

人口的集中过程:城市人口总量占总人口的比重(城市化水平指标)

地域的转换过程:城市用地规模扩大,农业用地发展为城市用地

经济结构的变化:产业结构由第一产业转向第二、三产业转变

人口、经济活动、空间地域三个主体内容的转化,实际是相互联系、相互影响的。其中第二、第三产业在特定地域的空间集聚是前提,人口的集中、地域的转换则是第二、第三产业空间集聚而引起的结果。因此,第二第三产业的建立和集聚是城市化的本质内容。

城市化的动力机制——推拉力

就业机会多

社会福利保障程度高

文化设施齐全

交通便捷

人口增长快

对土地压力大

收入低

社会服务短缺

自然灾害影响大

吸引人群来到城市的因素

使得人群离开乡村的因素

拉力因素

推力因素

城市化的意义

带来聚落形态的变化

带来生产方式、生活方式、价值观念等的巨大变化

是一个地区社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现

社会经济发展是城市化的主要动力

二、世界城市化的进程

1800

1850

1900

1950

2000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

城市人口比重/%

发达国家

世界平均水平

发展中国家

后期阶段

加速阶段

初期阶段

起步早,水平高

速度减缓

起步晚,水平低

速度加快

56.1%

2015年

发展较慢

推进很快,市区出现了很多城市化问题

增长趋缓甚至停滞

1.世界城市化进程的时间差异(“S”形曲线)

2.城市化进程的空间差异

{BC89EF96-8CEA-46FF-86C4-4CE0E7609802}城市化

发达国家

发展中国家

起步

早(自工业革命开始)

晚(自“二战”结束后开始)

目前

水平

高,城市人口比重在70%以上

较低,城市人口比重不足40%

发展

趋势

城市化速度大大放慢,甚至停滞;一些大城市中心区人口向郊区移动,出现逆城市化现象

城市化速度超过发达国家;少数大城市迅速膨胀

合理

性问题

农业现代化使大批农业劳动力向城市移动,相对合理

城市化速度与经济发展水平不相适应,出现许多社会问题

3.城市化、郊区城市化、逆城市化和再城市化的区别

{BC89EF96-8CEA-46FF-86C4-4CE0E7609802}

城市化

郊区城市化

逆城市化

再城市化

时间

19世纪~20世纪

20世纪50年代~70年代

20世纪70年代~80年代

20世纪80年代以后

表现

人口由乡村迁往城市,农村地域转化为城市地域

人口由市区迁往

郊区

人口由市区迁往农村和小城镇

人口迁回市区

成因

城市的拉力和乡村的推力

市区人口激增,地价上涨,交通拥挤

为追求更好的生活环境

开发中心区,高科技产业、第三产业的发展

图解

发展中国家

发达国家

发达国家的

个别城市

生态城市——人工环境与自然环境协调统一起来

发展低污染的节能建筑和绿色交通,减少城市各类活动对环境的污染

使城市景观尽可能地与自然景观保持协调,建立一种良性循环

保护和改善城市环境的主要措施

建立卫星城,开发新区:

①建设卫星城,向郊区分散人口和工业,控制城市中心区的规模

②建立与城市经济相适应的城市发展机制

③向郊区分散人口和工业,建设卫星城

进行合理规划,改善城市交通和居住条件:

①合理布局城市功能区,妥善安排各种用地的相对位置

②治理城市环境,对工业企业合理布局,适当分散污染源

③改善交通和住房条件

生态城市——人工环境与自然环境协调统一起来

发展低污染的节能建筑和绿色交通,减少城市各类活动对环境的污染

使城市景观尽可能地与自然景观保持协调,建立一种良性循环

保护和改善城市环境的主要措施

建立卫星城,开发新区:

①建设卫星城,向郊区分散人口和工业,控制城市中心区的规模

②建立与城市经济相适应的城市发展机制

③向郊区分散人口和工业,建设卫星城

进行合理规划,改善城市交通和居住条件:

①合理布局城市功能区,妥善安排各种用地的相对位置

②治理城市环境,对工业企业合理布局,适当分散污染源

③改善交通和住房条件

职位平衡是指城市在规模合理的范围内所提供的就业岗位数量与该范围内居民中的就业人口数量大致相等,且大部分有工作的居民可以就近工作。通常用职住比来评价一个地区的职住平衡状况,计算公式为:职住比=就业岗位数量/居民中的就业人口数量。下图是2015年北京环线之间职住比分布图。据此完成(1)~(3)题。

(1)相比较而言,北京职住最为平衡的区域在( )

A.二环与三环之间 B.三环与四环之间

C.四环与五环之间 D.五环与六环之间

(2)20世纪80年代以来,北京环线间职住比差异逐渐加大,导致就业人群的( )

A.平均居住成本上升 B.平均出勤距离增加

C.平均经济收入增加 D.平均通信费用增加

(3)针对环线间职住比差异加大带来的问题,北京宜采取的应对措施是( )

①大力发展快速交通 ②郊区兴建大型住宅区

③部分产业迁至郊区 ④提高郊区产业集聚度

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录