25 古人谈读书 课件 (共47张)

图片预览

文档简介

古

人

谈

读

书

掌握本课生字,读准字音,认清字形,理解由生字组成的新词。

学习目标

1

2

正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。

3

通过学习,掌握正确的读书方法,培养良好的读书习惯。

作者介绍

孔子(前551——479)中国伟大的哲学家孔子是中华文化思想的集大成者,儒家学说的创始人。他的哲学思想提倡“仁义”,“礼乐”,“德治教化”,以及“均以民为体”。儒学思想渗入中国人的生活,文化领域中,同时与影响了世界上其它地区的一大部分人近两千年。

朱熹(1130~1200) 南宋哲学家、教育家。字元晦、仲晦,号晦庵,别称紫阳。徽州婺源(今属江西)人,侨寓建阳(今属福建)。曾任秘阁修撰等职。主张抗金,并强调备战。被主和派韩侂胄等目为“伪学”。平生广注儒学典籍,对经学、史学、文学、乐律以至自然科学均有贡献。在哲学上发展了二程(颢、颐)关于理气关系的学说,集理学之大成,建立起客观唯心主义的理学体系;世称程朱学派。

曾国藩(1811--1872年)是中国历史上最有影响的人物之一。曾国藩所处的时代,是清王朝由乾嘉盛世 转而为没落、衰败,内忧外患接踵而来的动荡年代,由于曾国藩等人的力挽狂澜, 一度出现“同治中兴”的局面,曾国藩正是这一过渡时期的重心人物,在政治、 军事、文化、经济等各个方面产生了令人注目的影响。这种影响不仅仅作用于当 时,而且一直延至今日。从而使之成为近代中国最显赫和最有争议的历史人物。

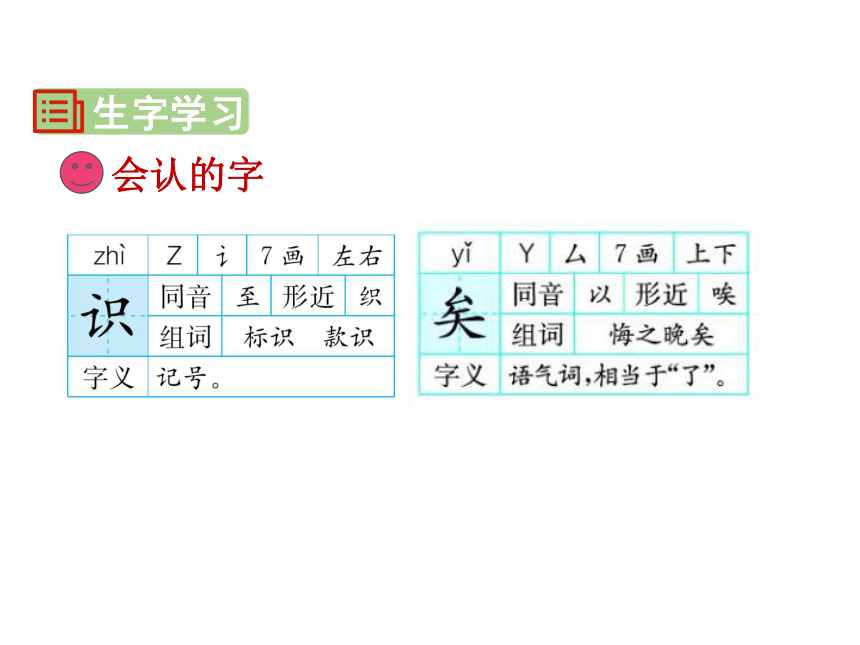

生字学习

会认的字

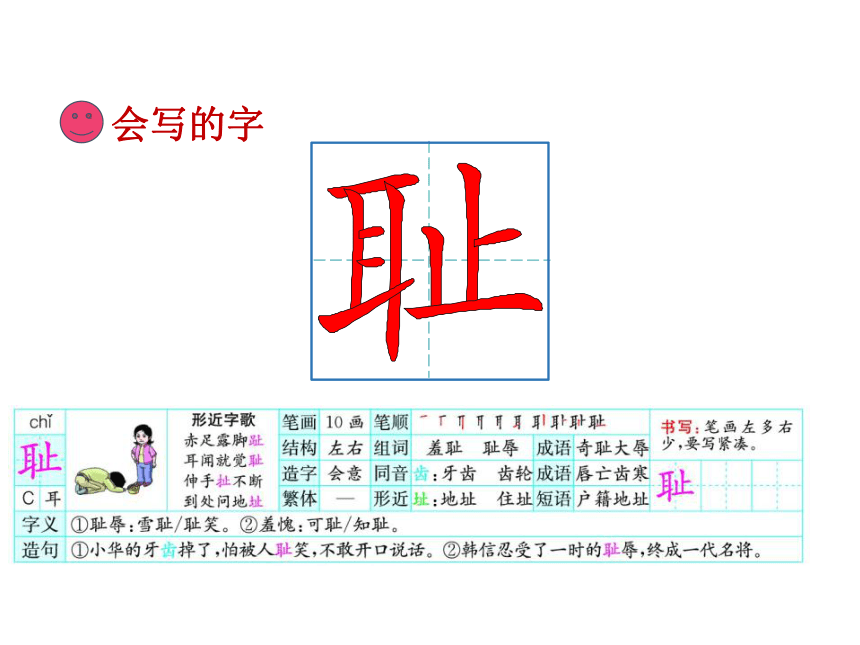

会写的字

多音字

好

hào:爱好 好逸恶劳

hǎo:好人 完好无损

得

dé:得到 贪得无厌

de:干得漂亮

děi:就得 得亏

词语学习

敏:勉强。

好:喜好。

耻:以……为耻。

下问:向比自己地位低或不如自己的人请教。

知:同“智”,智慧。

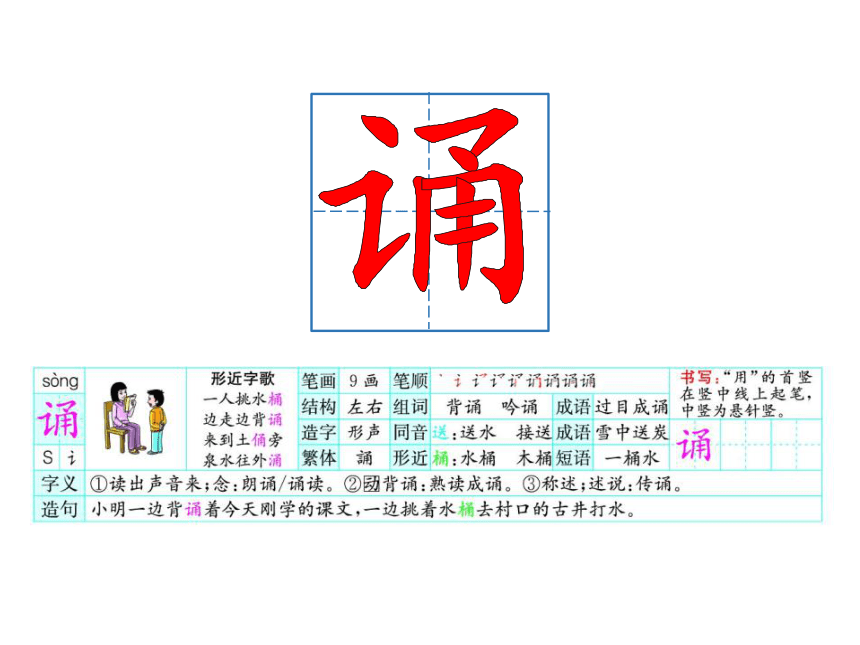

识:记住,这里读zhì。

词语理解

厌:不满足。

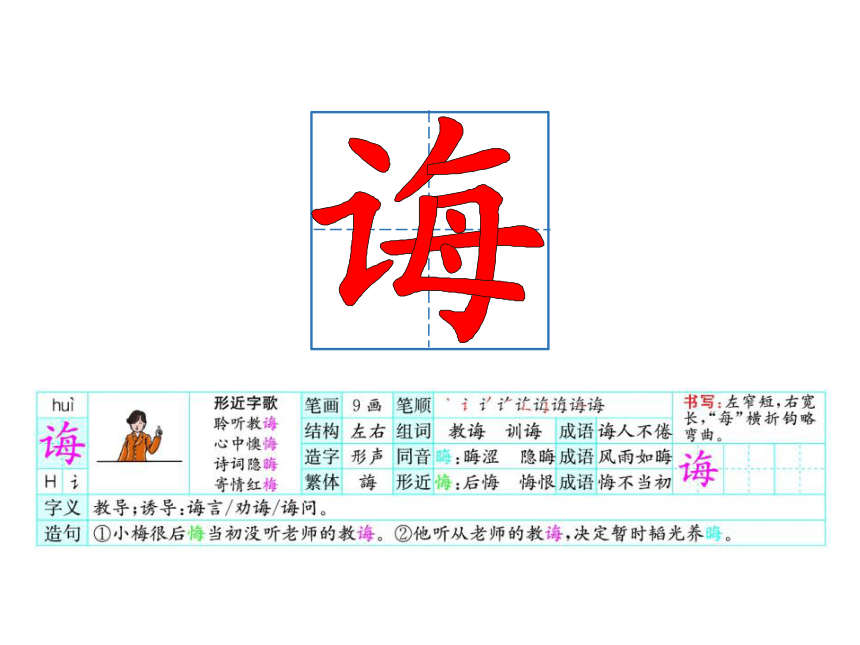

诲:教诲。

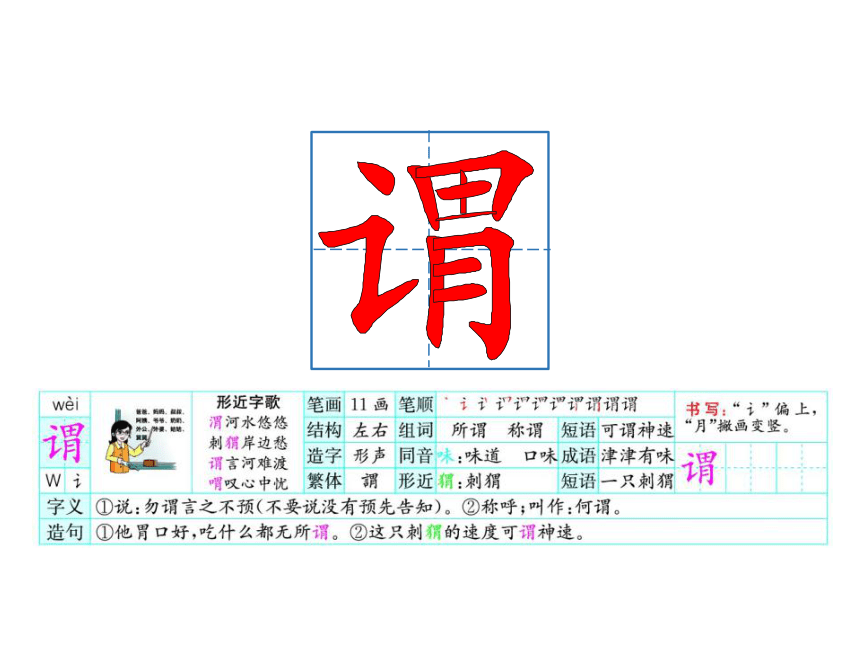

谓:说。

漫浪:随意。

士人:读书人。

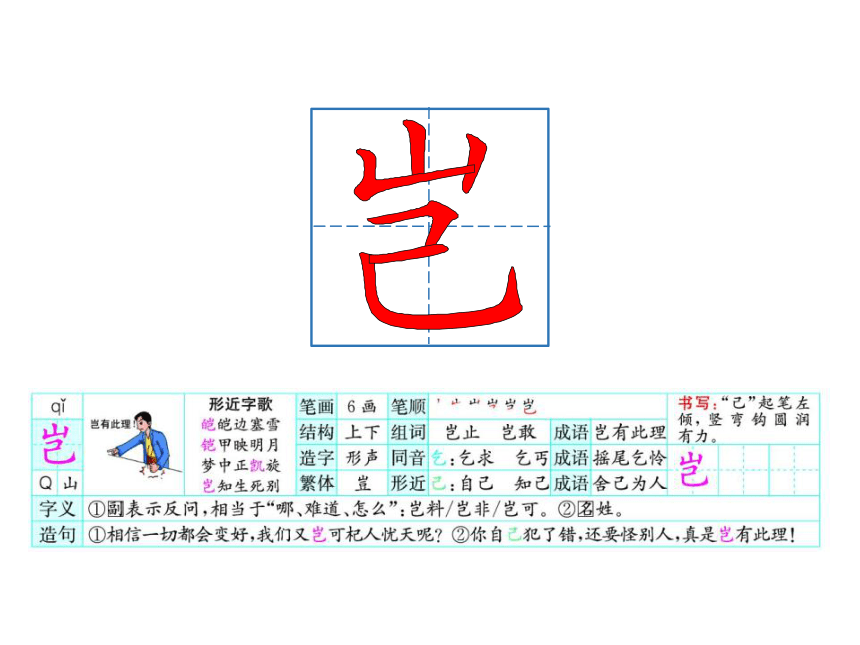

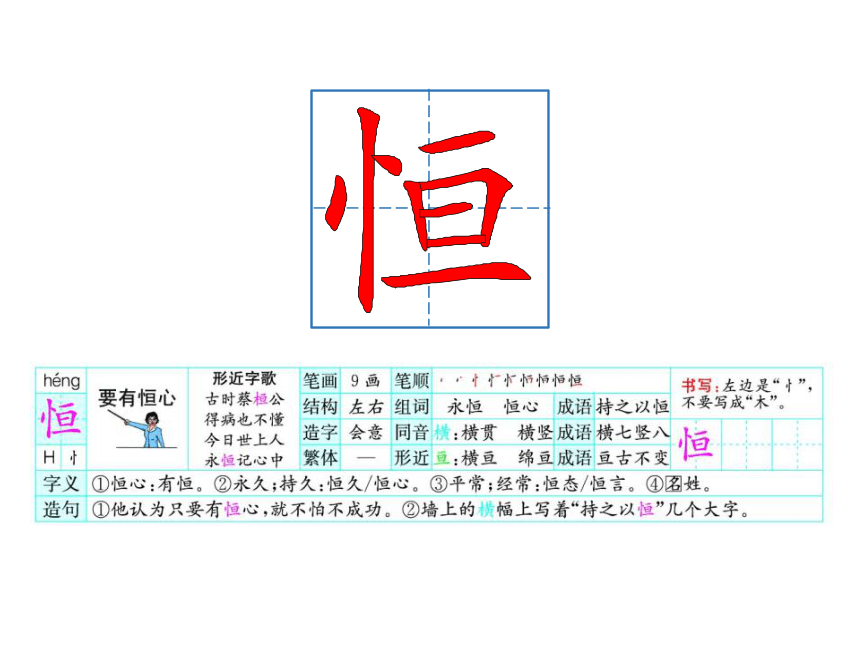

恒:恒心。

下流:下等,劣等。

知之/为/知之,不知/为/不知,是/知也。

余/尝谓读书/有三到,谓/心到、眼到、口到。心/不在此,则眼/不看仔细,心眼/既不专一,却只/漫浪诵读,决/不能记,记/亦/不能久也。三到之中,心到最急。心/既到矣,眼口/岂不到乎?

盖/士人/读书,第一/要有志,第二/要有识,第三/要有恒。有志/则/断不甘/为下流;有识/则/知学问/无尽,不敢/以/一得自足,如/河伯之观海,如/井蛙之窥天,皆/无识者也;有恒/则/断无/不成之事。此三者/缺一不可。

朗读指导

古人谈读书

(一)

1.解释下面句子中蓝色字体的词语。

(1)敏而好学,不耻下问。

敏:勤勉。 好:喜好。 耻:以……为耻。 下问:向比自己地位低或不如自己的人请教。

(2)知之为知之,不知为不知,是知也。

知:知道。 为:就是。 知:同“智”,智慧。

(3)默而识之,学而不厌,诲人不倦。

默:默默地。 识:记住,这里读zhì。 厌:满足。 诲:教诲。

整体感知

2.“是知也”中“知”是一个通假字,请说说什么是通假字。

通假字是文言文中一种用字现象。“通假”就是“通用、借代”的意思,即用读音相同或者相近的字代替本字。

3.翻译文言文。

(1)敏而好学,不耻下问。

勤勉而又喜好学习的人,不以向地位(学识)比自己低或不如自己的人请教为耻。

(2)知之为知之,不知为不知,是知也。

知道就是知道,不知道就是不知道,这样才是真正的智慧。

(3)默而识之,学而不厌,诲人不倦。

把所学的知识默默地记在心里,勤奋学习而不满足,教诲别人而不倦怠。

学习第一则文言文,思考下列问题:

(1)这一则文言文选自哪部著作。

选自《论语》。

(2)这一则文言文的第一句是从哪个角度进行讲述的?告诉了我们什么道理?

是从对待学习的态度这一角度进行讲述的。告诉我们学习应该勤勉、好学、不耻下问。

课文解读

(3)这一则文言文的第二句是从哪个角度进行讲述的?告诉了我们什么道理?

是从如何学习才是正确的、明智(学习的正确方法)的这一角度进行讲述的。告诉我们学习应该真诚,有自知之明。

(4)这一则文言文的第三句孔子说了做学问的哪几件事?

三件事。每一件事:默而识之;第二件事:学而不厌;第三件事:诲人不倦。

(5)这一则文言文的第三句是从哪些角度进行讲述的?告诉了我们什么道理?

是从做学问的方法和态度这些角度进行讲述的。告诉我们学习而不知满足;教诲别人而不知疲倦。

写孔子谈读书,告知我们学习要真诚,同时不耻下问,学而不厌。

课堂小结

结构图示

学习的态度

勤勉、好学、不耻下问

要真诚,有自知之明

学而不厌

学习的方法:默而识之

良好的读书习惯

古人谈读书

(一)

育人的方法:诲人不倦

古人谈读书

(二)

1.理解下面句子中蓝色字体的词语。

(1)余尝谓读书有三到,谓心到,眼到,口到。

余:我。 谓:说。

(2)却只漫浪诵读,决不能记。

漫浪:随意。

整体感知

(3)盖士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。

盖:句首语气词,不译。 士人:读书人。 志:志向。 识:见识。 恒:恒心。

(4)有志则断不甘为下流……无不成之事。

下流:下等,劣等。

2.什么是“古今异义词”?

古今异义词指古汉语中有一些字形与我们现在所使用的相同而意义用法不同的词。如第三则文言文中“下流”一词,它的古义是“下等、劣等”,它的今义是“下游”或“卑鄙龌龊”。

3.翻译文言文。

(1)心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。

心思不在课本上,那么眼睛就不会看仔细,既然思想不集中,就只能随随便便地诵读,绝对不能记住,即使记住了也不能长久。

(2)心既到矣,眼口岂不到乎?

思想既然已经集中了,眼睛、嘴巴的应用怎么会不到位呢?

(3)盖士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。

士人读书,第一要有志向,第二要有见识,第三要有恒心。

(4)有志则断不甘为下流;有识则知学问无尽,不敢以一得自足,如河伯之观海,如井蛙之窥天,皆无识者也;有恒者则断无不成之事。

有志向则自己不甘心为下等;有见识则知道学无止境,不敢稍有心得就自满自足,像河伯观海,井蛙观天,这都是没有见识的人;有恒心则没有成不了的事情。

1.学习第二则文言文

(1)这一则文言文的作者是谁?所处的朝代是?

朱熹。宋朝。

(2)这一则文言文中的“三到”是指什么?

“三到”指心到、眼到、口到。

(3)如果“心不在此”,会导致怎样的后果?

则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。

(4)“三到”中,什么到最重要?为什么?

“心到”最重要。“心既矣,眼口岂不到乎?”(思想既然已经集中了,眼睛、嘴巴的应用就会到位。)

(5)这一则文言文告诉了我们一个怎样的道理?

这则文言文告诉我们:读书(学习)时,只有心、眼、口都用到,才能记得牢,记得久。

思考:学完这篇文章,你有什么感悟?

古今中外,凡有建树者,无一不是饱学之士。从这篇课文中的三则文言文我们可以看出,只有通过读书才能使人变得聪颖睿智。学习了这篇课文后,我受益匪浅,之后会将学习到的读书方法运用到学习中!

1.敏而好学,不耻下问。

2.知之为知之,不知为不知,是知也。

3.默而知之,学而不厌,诲人不倦。

佳句积累

4.读书有三到,谓心到、眼到、口到。

5.盖士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。

“总—分—总”的结构,使文章条理清楚。

“总—分—总”是文章常用的结构方式。总:就是中心意思想表达的一层意思;分:分层叙述 总体来说就是表示总叙和分述的关系的结构方式。总分总是阅读和写作过程中的解析文章的一种结构方式。开头提出论点 (开门见山),中间若干分论点,结尾 总括论点。

写法借鉴

如本文中,朱熹“先说读书有三到,然后从反面说不到的结果,最后总结三到之中心到最急。”曾国藩,先总说读书的三有,然后逐一解释何为三有,最后总结三者缺一不可。

运用示例:

夏天的雨后最美了!昨天还是含苞欲放的,今天,一个个已经羞红了脸,美不胜收。在荷叶下,小鱼儿有的在嬉戏打闹,有的在夸赞着这酷暑里难得的清爽。夏天的雨后最美了!

第二则:是宋朝的朱熹谈读书:做到心到、眼到、口到。

课堂小结

结构图示

心到:牢记且长久(最急)

眼到:看仔细

口到:认真诵读

读书“三到”

良好的读书习惯

(二)

1.与读书有关的成语。

悬梁刺骨 凿壁偷光 囊萤映雪 闻鸡起舞

韦编三绝 孜孜不倦 映雪读书 手不释卷

学而不厌 一目十行 学富五车 博古通今

拓展延伸

2.和读书有关的成语故事。

负薪读书

事出《汉书·严朱吾丘主父徐严终王贾传》:“买臣字翁子,吴人也。家贫,好读书,不置产业,常艾薪樵,卖以给食,担束薪,行且诵书。其妻亦负戴相随,数止买臣毋歌呕道中。买臣愈益疾歌,妻羞之,求去。买臣笑曰:‘年五十当富贵,今已四十余矣。女苦日久,待我富贵报女功。’”此典一般以“负薪”或“负樵”的形式出现。有时,此典也用来形容未遇时的贫居生活。

谢谢观看

人

谈

读

书

掌握本课生字,读准字音,认清字形,理解由生字组成的新词。

学习目标

1

2

正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文。

3

通过学习,掌握正确的读书方法,培养良好的读书习惯。

作者介绍

孔子(前551——479)中国伟大的哲学家孔子是中华文化思想的集大成者,儒家学说的创始人。他的哲学思想提倡“仁义”,“礼乐”,“德治教化”,以及“均以民为体”。儒学思想渗入中国人的生活,文化领域中,同时与影响了世界上其它地区的一大部分人近两千年。

朱熹(1130~1200) 南宋哲学家、教育家。字元晦、仲晦,号晦庵,别称紫阳。徽州婺源(今属江西)人,侨寓建阳(今属福建)。曾任秘阁修撰等职。主张抗金,并强调备战。被主和派韩侂胄等目为“伪学”。平生广注儒学典籍,对经学、史学、文学、乐律以至自然科学均有贡献。在哲学上发展了二程(颢、颐)关于理气关系的学说,集理学之大成,建立起客观唯心主义的理学体系;世称程朱学派。

曾国藩(1811--1872年)是中国历史上最有影响的人物之一。曾国藩所处的时代,是清王朝由乾嘉盛世 转而为没落、衰败,内忧外患接踵而来的动荡年代,由于曾国藩等人的力挽狂澜, 一度出现“同治中兴”的局面,曾国藩正是这一过渡时期的重心人物,在政治、 军事、文化、经济等各个方面产生了令人注目的影响。这种影响不仅仅作用于当 时,而且一直延至今日。从而使之成为近代中国最显赫和最有争议的历史人物。

生字学习

会认的字

会写的字

多音字

好

hào:爱好 好逸恶劳

hǎo:好人 完好无损

得

dé:得到 贪得无厌

de:干得漂亮

děi:就得 得亏

词语学习

敏:勉强。

好:喜好。

耻:以……为耻。

下问:向比自己地位低或不如自己的人请教。

知:同“智”,智慧。

识:记住,这里读zhì。

词语理解

厌:不满足。

诲:教诲。

谓:说。

漫浪:随意。

士人:读书人。

恒:恒心。

下流:下等,劣等。

知之/为/知之,不知/为/不知,是/知也。

余/尝谓读书/有三到,谓/心到、眼到、口到。心/不在此,则眼/不看仔细,心眼/既不专一,却只/漫浪诵读,决/不能记,记/亦/不能久也。三到之中,心到最急。心/既到矣,眼口/岂不到乎?

盖/士人/读书,第一/要有志,第二/要有识,第三/要有恒。有志/则/断不甘/为下流;有识/则/知学问/无尽,不敢/以/一得自足,如/河伯之观海,如/井蛙之窥天,皆/无识者也;有恒/则/断无/不成之事。此三者/缺一不可。

朗读指导

古人谈读书

(一)

1.解释下面句子中蓝色字体的词语。

(1)敏而好学,不耻下问。

敏:勤勉。 好:喜好。 耻:以……为耻。 下问:向比自己地位低或不如自己的人请教。

(2)知之为知之,不知为不知,是知也。

知:知道。 为:就是。 知:同“智”,智慧。

(3)默而识之,学而不厌,诲人不倦。

默:默默地。 识:记住,这里读zhì。 厌:满足。 诲:教诲。

整体感知

2.“是知也”中“知”是一个通假字,请说说什么是通假字。

通假字是文言文中一种用字现象。“通假”就是“通用、借代”的意思,即用读音相同或者相近的字代替本字。

3.翻译文言文。

(1)敏而好学,不耻下问。

勤勉而又喜好学习的人,不以向地位(学识)比自己低或不如自己的人请教为耻。

(2)知之为知之,不知为不知,是知也。

知道就是知道,不知道就是不知道,这样才是真正的智慧。

(3)默而识之,学而不厌,诲人不倦。

把所学的知识默默地记在心里,勤奋学习而不满足,教诲别人而不倦怠。

学习第一则文言文,思考下列问题:

(1)这一则文言文选自哪部著作。

选自《论语》。

(2)这一则文言文的第一句是从哪个角度进行讲述的?告诉了我们什么道理?

是从对待学习的态度这一角度进行讲述的。告诉我们学习应该勤勉、好学、不耻下问。

课文解读

(3)这一则文言文的第二句是从哪个角度进行讲述的?告诉了我们什么道理?

是从如何学习才是正确的、明智(学习的正确方法)的这一角度进行讲述的。告诉我们学习应该真诚,有自知之明。

(4)这一则文言文的第三句孔子说了做学问的哪几件事?

三件事。每一件事:默而识之;第二件事:学而不厌;第三件事:诲人不倦。

(5)这一则文言文的第三句是从哪些角度进行讲述的?告诉了我们什么道理?

是从做学问的方法和态度这些角度进行讲述的。告诉我们学习而不知满足;教诲别人而不知疲倦。

写孔子谈读书,告知我们学习要真诚,同时不耻下问,学而不厌。

课堂小结

结构图示

学习的态度

勤勉、好学、不耻下问

要真诚,有自知之明

学而不厌

学习的方法:默而识之

良好的读书习惯

古人谈读书

(一)

育人的方法:诲人不倦

古人谈读书

(二)

1.理解下面句子中蓝色字体的词语。

(1)余尝谓读书有三到,谓心到,眼到,口到。

余:我。 谓:说。

(2)却只漫浪诵读,决不能记。

漫浪:随意。

整体感知

(3)盖士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。

盖:句首语气词,不译。 士人:读书人。 志:志向。 识:见识。 恒:恒心。

(4)有志则断不甘为下流……无不成之事。

下流:下等,劣等。

2.什么是“古今异义词”?

古今异义词指古汉语中有一些字形与我们现在所使用的相同而意义用法不同的词。如第三则文言文中“下流”一词,它的古义是“下等、劣等”,它的今义是“下游”或“卑鄙龌龊”。

3.翻译文言文。

(1)心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。

心思不在课本上,那么眼睛就不会看仔细,既然思想不集中,就只能随随便便地诵读,绝对不能记住,即使记住了也不能长久。

(2)心既到矣,眼口岂不到乎?

思想既然已经集中了,眼睛、嘴巴的应用怎么会不到位呢?

(3)盖士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。

士人读书,第一要有志向,第二要有见识,第三要有恒心。

(4)有志则断不甘为下流;有识则知学问无尽,不敢以一得自足,如河伯之观海,如井蛙之窥天,皆无识者也;有恒者则断无不成之事。

有志向则自己不甘心为下等;有见识则知道学无止境,不敢稍有心得就自满自足,像河伯观海,井蛙观天,这都是没有见识的人;有恒心则没有成不了的事情。

1.学习第二则文言文

(1)这一则文言文的作者是谁?所处的朝代是?

朱熹。宋朝。

(2)这一则文言文中的“三到”是指什么?

“三到”指心到、眼到、口到。

(3)如果“心不在此”,会导致怎样的后果?

则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。

(4)“三到”中,什么到最重要?为什么?

“心到”最重要。“心既矣,眼口岂不到乎?”(思想既然已经集中了,眼睛、嘴巴的应用就会到位。)

(5)这一则文言文告诉了我们一个怎样的道理?

这则文言文告诉我们:读书(学习)时,只有心、眼、口都用到,才能记得牢,记得久。

思考:学完这篇文章,你有什么感悟?

古今中外,凡有建树者,无一不是饱学之士。从这篇课文中的三则文言文我们可以看出,只有通过读书才能使人变得聪颖睿智。学习了这篇课文后,我受益匪浅,之后会将学习到的读书方法运用到学习中!

1.敏而好学,不耻下问。

2.知之为知之,不知为不知,是知也。

3.默而知之,学而不厌,诲人不倦。

佳句积累

4.读书有三到,谓心到、眼到、口到。

5.盖士人读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒。

“总—分—总”的结构,使文章条理清楚。

“总—分—总”是文章常用的结构方式。总:就是中心意思想表达的一层意思;分:分层叙述 总体来说就是表示总叙和分述的关系的结构方式。总分总是阅读和写作过程中的解析文章的一种结构方式。开头提出论点 (开门见山),中间若干分论点,结尾 总括论点。

写法借鉴

如本文中,朱熹“先说读书有三到,然后从反面说不到的结果,最后总结三到之中心到最急。”曾国藩,先总说读书的三有,然后逐一解释何为三有,最后总结三者缺一不可。

运用示例:

夏天的雨后最美了!昨天还是含苞欲放的,今天,一个个已经羞红了脸,美不胜收。在荷叶下,小鱼儿有的在嬉戏打闹,有的在夸赞着这酷暑里难得的清爽。夏天的雨后最美了!

第二则:是宋朝的朱熹谈读书:做到心到、眼到、口到。

课堂小结

结构图示

心到:牢记且长久(最急)

眼到:看仔细

口到:认真诵读

读书“三到”

良好的读书习惯

(二)

1.与读书有关的成语。

悬梁刺骨 凿壁偷光 囊萤映雪 闻鸡起舞

韦编三绝 孜孜不倦 映雪读书 手不释卷

学而不厌 一目十行 学富五车 博古通今

拓展延伸

2.和读书有关的成语故事。

负薪读书

事出《汉书·严朱吾丘主父徐严终王贾传》:“买臣字翁子,吴人也。家贫,好读书,不置产业,常艾薪樵,卖以给食,担束薪,行且诵书。其妻亦负戴相随,数止买臣毋歌呕道中。买臣愈益疾歌,妻羞之,求去。买臣笑曰:‘年五十当富贵,今已四十余矣。女苦日久,待我富贵报女功。’”此典一般以“负薪”或“负樵”的形式出现。有时,此典也用来形容未遇时的贫居生活。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地