1 观潮 课件 (54张)

图片预览

文档简介

观 潮

赵宗成 朱明元

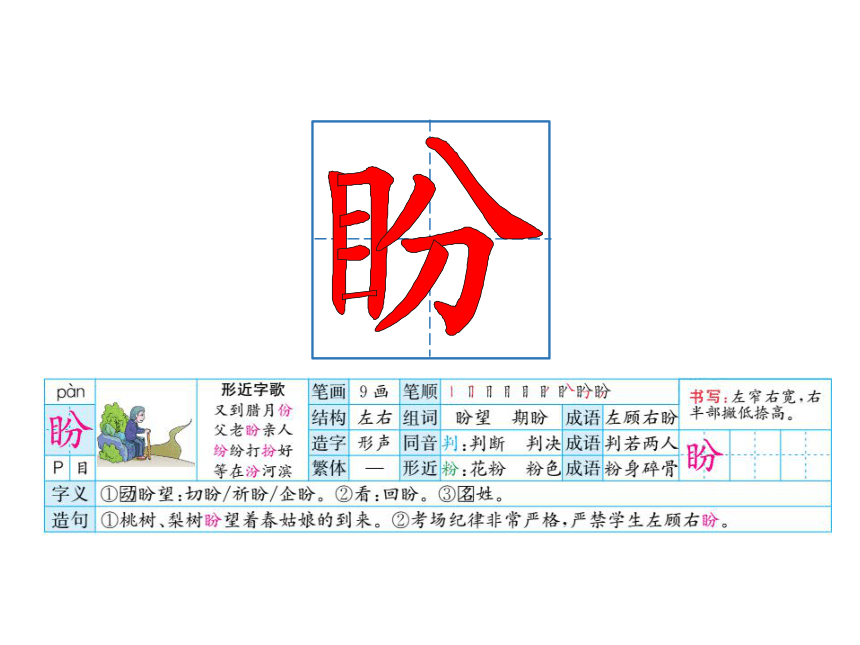

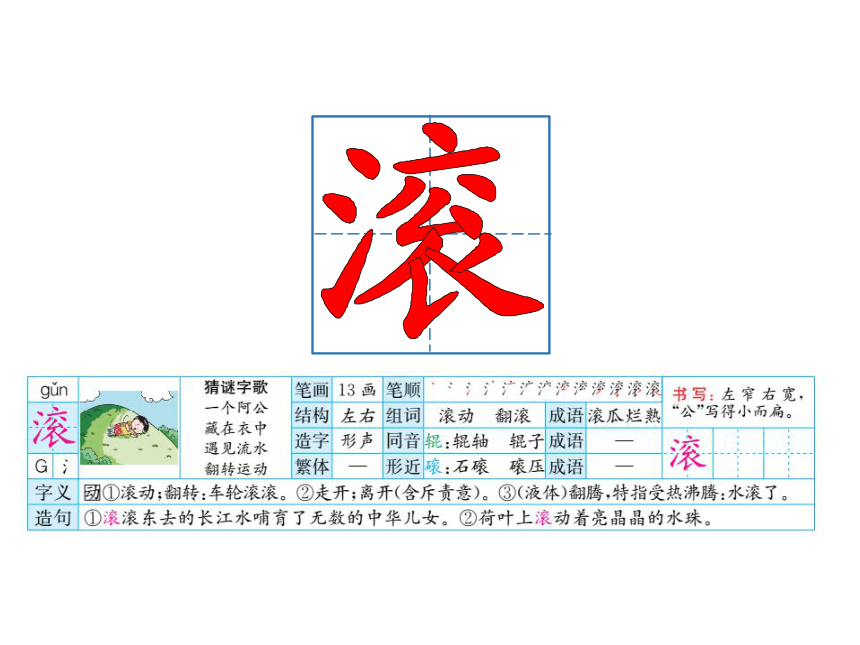

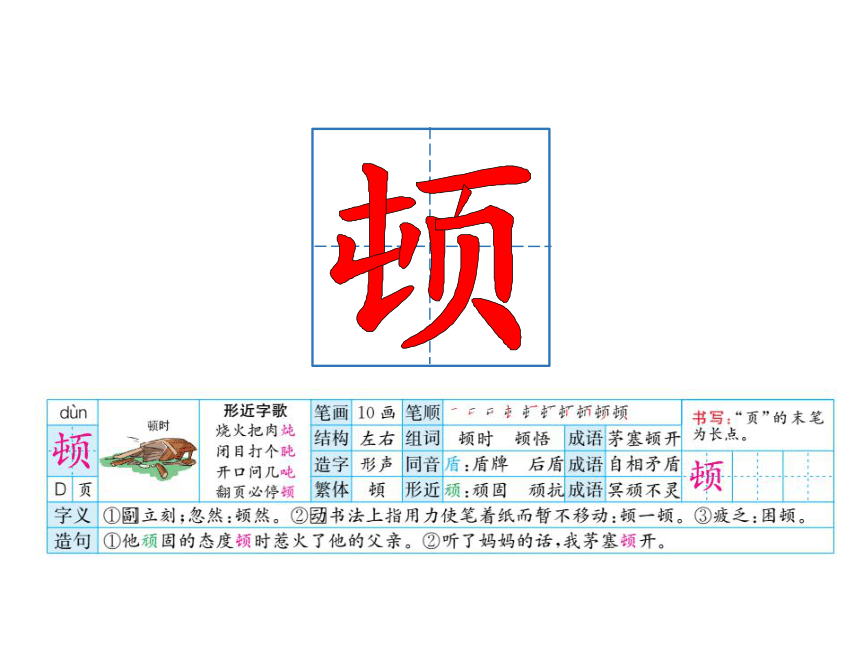

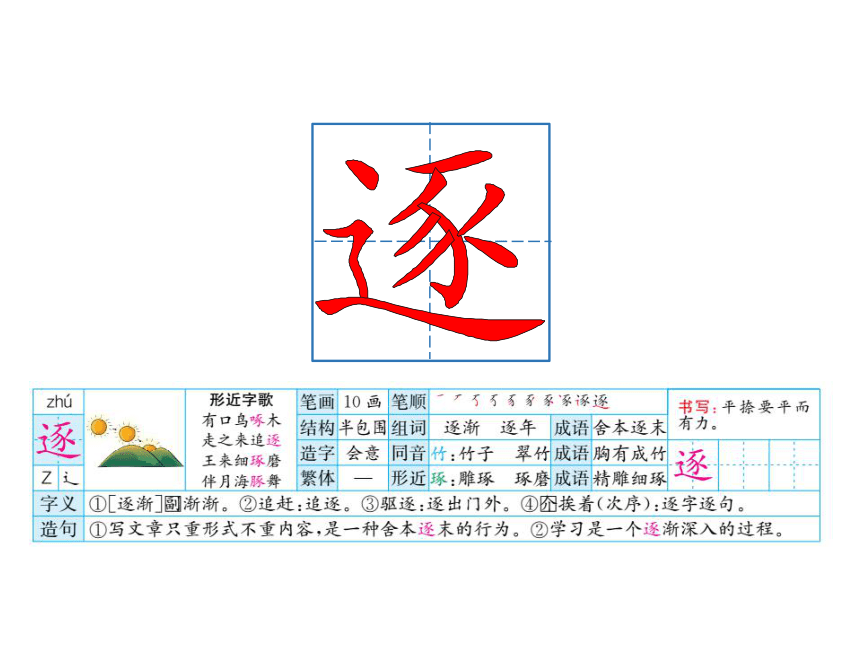

掌握本课生字,能读准字音,认清字形,理解这些生字组成的新词。

学习目标

1

2

正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文第3、4自然段。

3

理解课文内容,说说课文是按照什么顺序描写钱塘江大潮的;想想自己读课文时,头脑中浮现出怎样的画面,选择印象最深的展开交流。

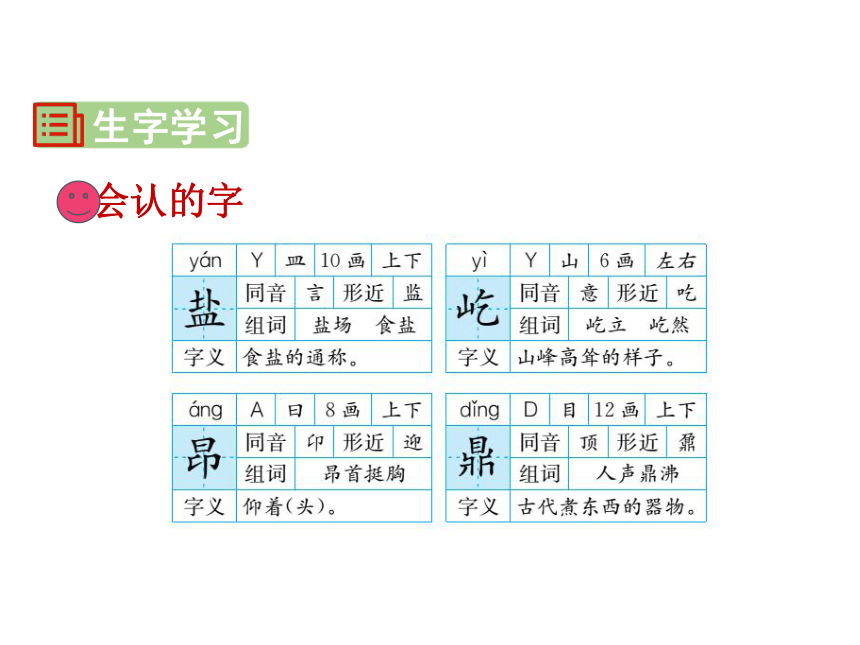

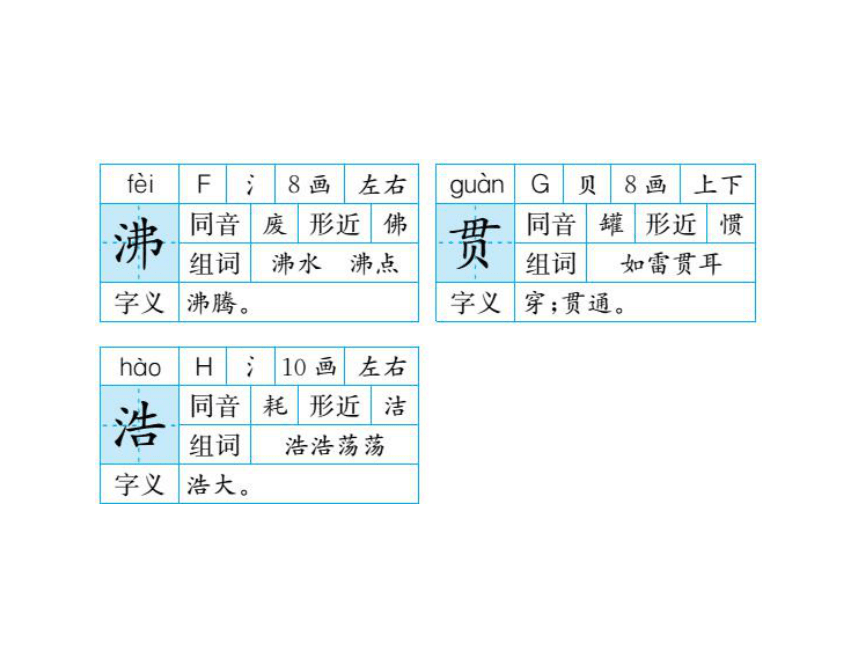

会认的字

生字学习

会写的字

多音字

bó:薄雾 如履薄冰

báo:薄饼 薄片

bò:薄荷

mèn:闷雷 闷闷不乐

mēn:闷热 闷声闷气

闷热

薄雾

薄

闷

háo:号叫 号啕大哭

?

hào:号码 发号施令

号啕大哭

号

号码

发号施令

形近字

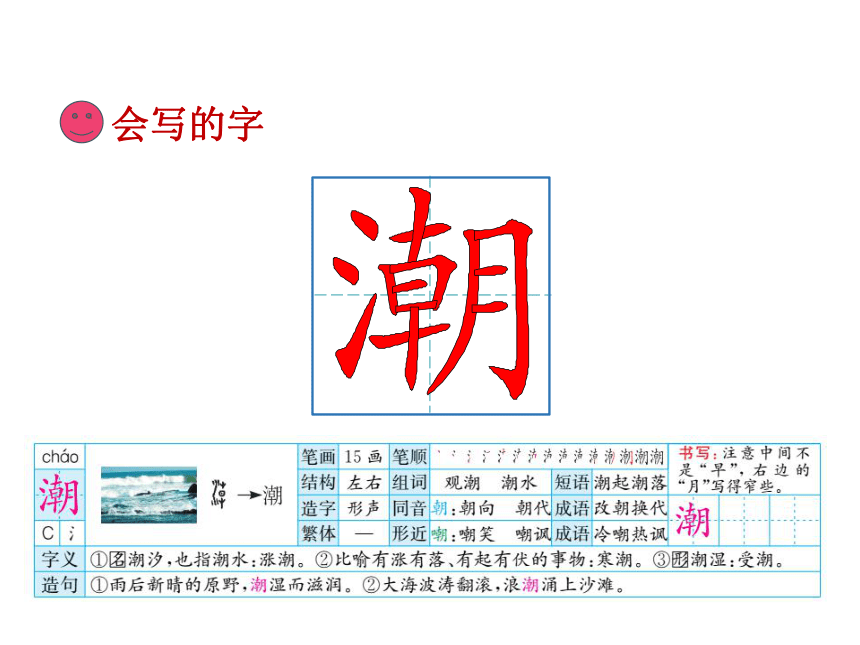

潮(cháo):涨潮 心血来潮

朝(cháo):朝代 百鸟朝凤

嘲(cháo):嘲笑 冷嘲热讽

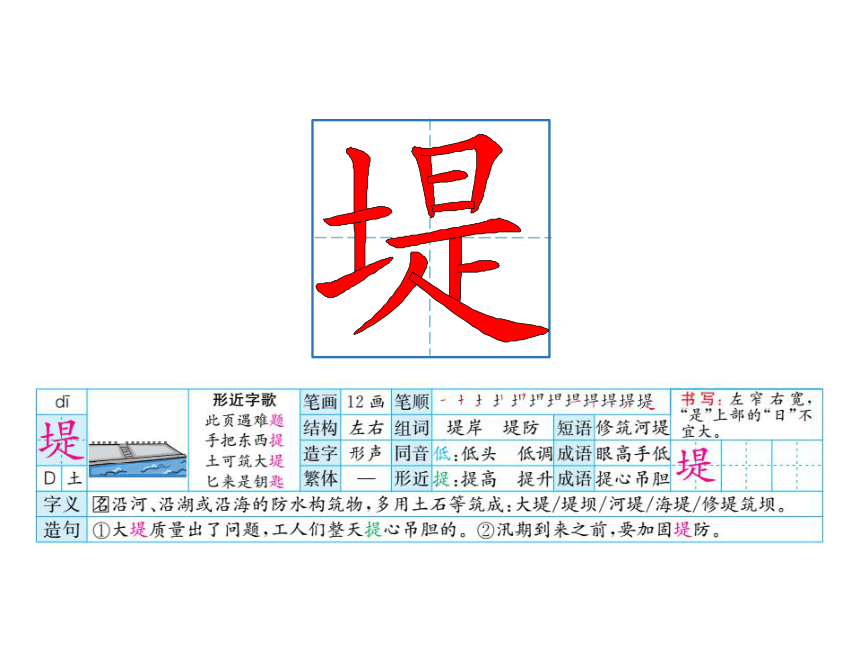

河堤

涨潮

堤(dī):河堤 堤坝

是(shì):是非 惹是生非

提(tí):提醒 提心吊胆

词语学习

词语理解

奇观:雄伟美丽而又罕见的景象或出奇少见的事情。

造句:在祖国大地上,有许多奇观等着我们去游赏。

笼罩:像笼子似的罩在上面。

造句:晨雾笼罩在西湖上,西湖像披上了一件纱衣。

薄雾:淡淡的雾。

造句:蒙蒙的薄雾笼罩着群山。

若隐若现:形容隐隐约约。

造句:群山在云雾里若隐若现,仿佛仙境。

人山人海:形容聚集的人极多。

造句:国庆节的时候,天安门广场上人山人海,真热闹!

人声鼎沸:人群发出的声音像水在锅里沸腾一样,形容人声嘈杂喧闹。

造句:元宵佳节,灯市上人声鼎沸。

横贯:(山脉、河流、道路等)横着通过去。

造句:陇海铁路横贯我国中部。

齐头并进:不分先后地一齐前进或同时进行。

造句:这两匹马齐头并进地冲向终点。

浩浩荡荡:原形容水势广阔浩大。后多形容声势雄壮,规模宏大。

造句:战士们浩浩荡荡地向敌军的营地进发。

山崩地裂:山岳倒塌,地面裂缝。后形容巨大的声响。也比喻突然发生的重大事故。

造句:只听得台下一齐鼓掌,响声如山崩地裂一般。

恢复:变成原来的样子。

造句:钱塘江在大潮退去后又恢复了平静。

多义词:沸腾

①形容喧嚣嘈杂。

造句:人群又沸腾起来。

②形容情绪高涨。

造句:他的爱国演讲一结束,台下一片沸腾。

③液体达到一定温度时急剧转化为气体,产生大量气泡。

造句:水烧到一定的温度就会沸腾。

近义词

宽阔——(广阔) 屹立——矗立(耸立)

犹如——(好像) 颤动——(颤抖)

霎时——(刹那) 依旧——(照旧)

漫天卷地——(铺天盖地)

反义词

宽阔——(狭窄) 沸腾——(平静)

若隐若现——(一览无余)

人声鼎沸——(鸦雀无声)

风平浪静——(风号浪吼)

词语辨析

屹立 矗立 耸立

相同点:三者都有“高高地立着”的意思。

不同点:“屹立”指像山峰一样高耸而稳固地立着,常用来形容坚定不可动摇,既可指物,也可指人。“矗立”指高耸地立着,强调高而直,常用来形容建筑物、山峰等。“耸立”指高高地直立,强调高而突出,一般用于物,不用于人。

运用示例:

1.人民英雄纪念碑( )在天安门广场上。

2.电视发射塔( )在山顶上。

3.这里群山( ),景色十分壮观。

屹立

矗立

耸立

1.全文可以分成几个部分?每个部分各写了什么内容?

整体感知

全文可以分成四个部分。

第一部分(1):总写钱塘江大潮是“天下奇观”。

第二部分(2):写潮来前,钱塘江上的景象及观潮人的心情。

第三部分(3、4):由远及近地描写了潮来时的壮观景象。

第四部分(5):简要描写了潮头过后的景象。

2.课文是按照什么顺序来描写钱塘江大潮的?

以“天下奇观”为出发点,按照“潮来前—潮来时—潮头过后”的时间顺序描写钱塘江大潮。

1.第1自然段在文中起到了什么作用?

本段只有一句话,而这句话却是全文的中心句。“自古以来”说明“天下奇观”这一称号由来已久,突出了钱塘江大潮的“古”和“奇”。

课文解读

2.“宽阔的钱塘江横卧在眼前”,句中“横卧”一词有何表达效果?

“横卧”一词形象地写出了钱塘江 的宽阔及潮来前江面平静的特点。

3.怎样理解“江面很平静……笼罩着一层蒙蒙的薄雾”这句话?

“江面很平静”反衬出下文“潮来时”的猛烈、壮观。“越往东越宽”简略地介绍了钱塘江口的地形特征,说明这特殊的地形对钱塘江大潮的形成起了决定性作用。

4.“江潮还没有来……等着,盼着”两句运用了什么写法?有什么作用?

这两句运用了侧面烘托的手法。“人山人海”说明观潮人数众多,“大家昂首东望,等着,盼着”说明观潮人热情高涨。从侧面烘托了钱塘江大潮之奇。

5.第3自然段的第一句话运用了什么修辞手法?表现了什么?

运用了比喻的修辞手法,用“闷雷”形容大潮从远处而来时的声音,暗示钱塘江大潮的气势宏大无比。

6.第4自然段第一句中“横贯”一词有何特点?与前文哪个词形成了对照?

“横贯”一词写出了潮来时的动态变化,与第2自然段中的“横卧”形成动与静的对照,表现出钱塘江大潮的气势。

7.说说第4自然段中运用的各种修辞手法,并简析其表达效果。

①“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙”,运用了比喻的修辞手法,把水浪比作“水墙”,从视觉上形象地表现出江潮浪头之高,范围之宽。

②“浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”,运用了比喻的修辞手法,把浪潮向前涌动比作“千万匹白色战马齐头并进”,说明后浪推前浪,水势很猛,速度极快,从视觉的角度突出其势不可当之感。

③“那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来”,运用了夸张的修辞手法,用“山崩地裂”“大地都被震得颤动起来”极言钱塘江大潮的声音震耳欲聋,从听觉的角度凸显其气势非凡。

8.说说在这两段中作者是按照怎样的顺序来描写观潮过程的。

作者是按照由远及近的方位顺序来描写观潮过程的。

①声音由远而近:隆隆的响声,好像闷雷滚动——响声越来越大——如同山崩地裂。

②大潮的形态变化:一条白线——逐渐拉长,变粗——两丈多高的水墙——犹如千万匹白色战马齐头并进。

③其他表示方位的词语:远处——水天相接——再近些——越来越近。

9.第5自然段第一句话描写了什么?有什么作用?

潮头过后,余波还能“漫天卷地般涌来”,江面上“依旧风号浪吼”,作者通过描写潮头过后的余波汹涌的景象,再次突出了钱塘江大潮的气势宏大。

10.再读课文,边读边想象江潮的变化,说说钱塘江大潮之“奇”表现在哪些方面。

①大潮的声音“奇”:从“隆隆的响声”“闷雷滚动”“山崩地裂”“颤动”“风号浪吼”等词语中可以感受到江潮声威。

②大潮的形态变化“奇”:通过“宽阔”“横卧”“横贯江面”“白浪翻滚”“浩浩荡荡”“奔腾西去”“漫天卷地”等词语可以体会到江潮的形态和气势。

1.午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。(比喻)

2.江潮还没有来,海塘大堤上早已人山人海。大家昂首东望,等着,盼着。(侧面烘托)

3.浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来。(比喻)

4.那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。(夸张)

佳句积累

写法借鉴

连环喻

????连环喻,是指运用一连串的比喻来描写事物的几个方面,使之更加生动形象。本文作者巧妙地使用了连环喻,如“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”,生动地描绘出了大潮来时的形态和气势。

在平时写作中使用连环喻时,首先,要抓住事物的不同方面。其次,要根据本体特点,选择恰当的喻体。最后,要精心选择比喻的种类,即连环的关系要明确、紧凑。

1.描写水面的成语。

风平浪静 波涛汹涌 惊涛骇浪

波澜壮阔 水平如镜 白浪滔天

拓展延伸

风平浪静

波涛汹涌

2.关于钱塘潮的古诗。

海阔天空浪若雷,钱塘潮涌自天来。

——王在晋《望江台》

一千里色中秋月,十万军声半夜潮。?

——李廓《忆钱塘》

八月涛声吼地来,头高数丈触山回。 须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。

——刘禹锡《浪淘沙》

本文通过描写作者耳闻目睹钱塘江大潮潮来前、潮来时、潮头过后的景象,由衷地赞美了钱塘江大潮的奇特、雄伟和壮观。生动优美的语言,极具画面感,也极富感染力。作者把钱塘江大潮描绘得有声有色,气势非凡,使我们眼前仿佛也浮现出大潮奔涌的景象。赞叹、陶醉之余,我们也不禁为祖国有如此壮美的自然景观而感到自豪。

课堂小结

结构图示

钱塘江大潮——天下奇观

潮来前

江面宽阔

薄雾笼罩

观 潮

潮来时

闷雷滚动

山崩地裂

潮头过后

漫天卷地

风号浪吼

宁静壮美

气势雄伟

余波汹涌

八月十八潮

壮观天下无

谢谢观看

赵宗成 朱明元

掌握本课生字,能读准字音,认清字形,理解这些生字组成的新词。

学习目标

1

2

正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文第3、4自然段。

3

理解课文内容,说说课文是按照什么顺序描写钱塘江大潮的;想想自己读课文时,头脑中浮现出怎样的画面,选择印象最深的展开交流。

会认的字

生字学习

会写的字

多音字

bó:薄雾 如履薄冰

báo:薄饼 薄片

bò:薄荷

mèn:闷雷 闷闷不乐

mēn:闷热 闷声闷气

闷热

薄雾

薄

闷

háo:号叫 号啕大哭

?

hào:号码 发号施令

号啕大哭

号

号码

发号施令

形近字

潮(cháo):涨潮 心血来潮

朝(cháo):朝代 百鸟朝凤

嘲(cháo):嘲笑 冷嘲热讽

河堤

涨潮

堤(dī):河堤 堤坝

是(shì):是非 惹是生非

提(tí):提醒 提心吊胆

词语学习

词语理解

奇观:雄伟美丽而又罕见的景象或出奇少见的事情。

造句:在祖国大地上,有许多奇观等着我们去游赏。

笼罩:像笼子似的罩在上面。

造句:晨雾笼罩在西湖上,西湖像披上了一件纱衣。

薄雾:淡淡的雾。

造句:蒙蒙的薄雾笼罩着群山。

若隐若现:形容隐隐约约。

造句:群山在云雾里若隐若现,仿佛仙境。

人山人海:形容聚集的人极多。

造句:国庆节的时候,天安门广场上人山人海,真热闹!

人声鼎沸:人群发出的声音像水在锅里沸腾一样,形容人声嘈杂喧闹。

造句:元宵佳节,灯市上人声鼎沸。

横贯:(山脉、河流、道路等)横着通过去。

造句:陇海铁路横贯我国中部。

齐头并进:不分先后地一齐前进或同时进行。

造句:这两匹马齐头并进地冲向终点。

浩浩荡荡:原形容水势广阔浩大。后多形容声势雄壮,规模宏大。

造句:战士们浩浩荡荡地向敌军的营地进发。

山崩地裂:山岳倒塌,地面裂缝。后形容巨大的声响。也比喻突然发生的重大事故。

造句:只听得台下一齐鼓掌,响声如山崩地裂一般。

恢复:变成原来的样子。

造句:钱塘江在大潮退去后又恢复了平静。

多义词:沸腾

①形容喧嚣嘈杂。

造句:人群又沸腾起来。

②形容情绪高涨。

造句:他的爱国演讲一结束,台下一片沸腾。

③液体达到一定温度时急剧转化为气体,产生大量气泡。

造句:水烧到一定的温度就会沸腾。

近义词

宽阔——(广阔) 屹立——矗立(耸立)

犹如——(好像) 颤动——(颤抖)

霎时——(刹那) 依旧——(照旧)

漫天卷地——(铺天盖地)

反义词

宽阔——(狭窄) 沸腾——(平静)

若隐若现——(一览无余)

人声鼎沸——(鸦雀无声)

风平浪静——(风号浪吼)

词语辨析

屹立 矗立 耸立

相同点:三者都有“高高地立着”的意思。

不同点:“屹立”指像山峰一样高耸而稳固地立着,常用来形容坚定不可动摇,既可指物,也可指人。“矗立”指高耸地立着,强调高而直,常用来形容建筑物、山峰等。“耸立”指高高地直立,强调高而突出,一般用于物,不用于人。

运用示例:

1.人民英雄纪念碑( )在天安门广场上。

2.电视发射塔( )在山顶上。

3.这里群山( ),景色十分壮观。

屹立

矗立

耸立

1.全文可以分成几个部分?每个部分各写了什么内容?

整体感知

全文可以分成四个部分。

第一部分(1):总写钱塘江大潮是“天下奇观”。

第二部分(2):写潮来前,钱塘江上的景象及观潮人的心情。

第三部分(3、4):由远及近地描写了潮来时的壮观景象。

第四部分(5):简要描写了潮头过后的景象。

2.课文是按照什么顺序来描写钱塘江大潮的?

以“天下奇观”为出发点,按照“潮来前—潮来时—潮头过后”的时间顺序描写钱塘江大潮。

1.第1自然段在文中起到了什么作用?

本段只有一句话,而这句话却是全文的中心句。“自古以来”说明“天下奇观”这一称号由来已久,突出了钱塘江大潮的“古”和“奇”。

课文解读

2.“宽阔的钱塘江横卧在眼前”,句中“横卧”一词有何表达效果?

“横卧”一词形象地写出了钱塘江 的宽阔及潮来前江面平静的特点。

3.怎样理解“江面很平静……笼罩着一层蒙蒙的薄雾”这句话?

“江面很平静”反衬出下文“潮来时”的猛烈、壮观。“越往东越宽”简略地介绍了钱塘江口的地形特征,说明这特殊的地形对钱塘江大潮的形成起了决定性作用。

4.“江潮还没有来……等着,盼着”两句运用了什么写法?有什么作用?

这两句运用了侧面烘托的手法。“人山人海”说明观潮人数众多,“大家昂首东望,等着,盼着”说明观潮人热情高涨。从侧面烘托了钱塘江大潮之奇。

5.第3自然段的第一句话运用了什么修辞手法?表现了什么?

运用了比喻的修辞手法,用“闷雷”形容大潮从远处而来时的声音,暗示钱塘江大潮的气势宏大无比。

6.第4自然段第一句中“横贯”一词有何特点?与前文哪个词形成了对照?

“横贯”一词写出了潮来时的动态变化,与第2自然段中的“横卧”形成动与静的对照,表现出钱塘江大潮的气势。

7.说说第4自然段中运用的各种修辞手法,并简析其表达效果。

①“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙”,运用了比喻的修辞手法,把水浪比作“水墙”,从视觉上形象地表现出江潮浪头之高,范围之宽。

②“浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”,运用了比喻的修辞手法,把浪潮向前涌动比作“千万匹白色战马齐头并进”,说明后浪推前浪,水势很猛,速度极快,从视觉的角度突出其势不可当之感。

③“那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来”,运用了夸张的修辞手法,用“山崩地裂”“大地都被震得颤动起来”极言钱塘江大潮的声音震耳欲聋,从听觉的角度凸显其气势非凡。

8.说说在这两段中作者是按照怎样的顺序来描写观潮过程的。

作者是按照由远及近的方位顺序来描写观潮过程的。

①声音由远而近:隆隆的响声,好像闷雷滚动——响声越来越大——如同山崩地裂。

②大潮的形态变化:一条白线——逐渐拉长,变粗——两丈多高的水墙——犹如千万匹白色战马齐头并进。

③其他表示方位的词语:远处——水天相接——再近些——越来越近。

9.第5自然段第一句话描写了什么?有什么作用?

潮头过后,余波还能“漫天卷地般涌来”,江面上“依旧风号浪吼”,作者通过描写潮头过后的余波汹涌的景象,再次突出了钱塘江大潮的气势宏大。

10.再读课文,边读边想象江潮的变化,说说钱塘江大潮之“奇”表现在哪些方面。

①大潮的声音“奇”:从“隆隆的响声”“闷雷滚动”“山崩地裂”“颤动”“风号浪吼”等词语中可以感受到江潮声威。

②大潮的形态变化“奇”:通过“宽阔”“横卧”“横贯江面”“白浪翻滚”“浩浩荡荡”“奔腾西去”“漫天卷地”等词语可以体会到江潮的形态和气势。

1.午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。(比喻)

2.江潮还没有来,海塘大堤上早已人山人海。大家昂首东望,等着,盼着。(侧面烘托)

3.浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来。(比喻)

4.那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。(夸张)

佳句积累

写法借鉴

连环喻

????连环喻,是指运用一连串的比喻来描写事物的几个方面,使之更加生动形象。本文作者巧妙地使用了连环喻,如“再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”,生动地描绘出了大潮来时的形态和气势。

在平时写作中使用连环喻时,首先,要抓住事物的不同方面。其次,要根据本体特点,选择恰当的喻体。最后,要精心选择比喻的种类,即连环的关系要明确、紧凑。

1.描写水面的成语。

风平浪静 波涛汹涌 惊涛骇浪

波澜壮阔 水平如镜 白浪滔天

拓展延伸

风平浪静

波涛汹涌

2.关于钱塘潮的古诗。

海阔天空浪若雷,钱塘潮涌自天来。

——王在晋《望江台》

一千里色中秋月,十万军声半夜潮。?

——李廓《忆钱塘》

八月涛声吼地来,头高数丈触山回。 须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。

——刘禹锡《浪淘沙》

本文通过描写作者耳闻目睹钱塘江大潮潮来前、潮来时、潮头过后的景象,由衷地赞美了钱塘江大潮的奇特、雄伟和壮观。生动优美的语言,极具画面感,也极富感染力。作者把钱塘江大潮描绘得有声有色,气势非凡,使我们眼前仿佛也浮现出大潮奔涌的景象。赞叹、陶醉之余,我们也不禁为祖国有如此壮美的自然景观而感到自豪。

课堂小结

结构图示

钱塘江大潮——天下奇观

潮来前

江面宽阔

薄雾笼罩

观 潮

潮来时

闷雷滚动

山崩地裂

潮头过后

漫天卷地

风号浪吼

宁静壮美

气势雄伟

余波汹涌

八月十八潮

壮观天下无

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地