第7课《诗三首》同步练习及答案解析

文档属性

| 名称 | 第7课《诗三首》同步练习及答案解析 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 51.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-04 19:01:38 | ||

图片预览

文档简介

《第 7 课 诗三首》同步练习

一、语言基础 (12 分,每小题 3 分) 1.选出对课文解说不当的一项 ( )

“采之欲遗谁?所思在远道”, 美丽的莲花要是送给自己的心上人该是多么美好的事, 可是自己的心上人远在天涯海角! 这好似一声叹息, 表现出诗人的寂寞和凄凉。

“青青子衿,悠悠我心”是《诗经·郑风·子衿》中的诗句,原写姑娘思

念情人,这里是用来比喻曹操的忧思。

“少无适俗韵,性本爱丘山”两句,诗人直言不讳,表明了喜爱山林自然的本性。

“误落尘网中,一去三十年”,诗人视官场为尘世之罗网,表达对卑污官

场的厌恶之情。

答案 B

解析 B项,这里是比喻渴望得到有才华的人。 2.对下列诗句中加点的字词的解释有误的一组是 ( )

少无适俗韵. 韵:本性、气质

兰.泽.多芳草 兰泽:生有兰草的沼泽地

方.宅十余亩 方:四面、周围

还顾.望旧乡 顾:回顾,回头看

桃李罗.堂前 罗:排列

对酒当歌,人生几.何. 几何:多少

复得返自.然. 自然:与人类社会相对应的自然界

越陌度阡,枉用相存. 存:问候,怀念答案 D

解析 D项,“自然”应为“田园生活”或“自然的本性”。3.下列句子中加点字的意义和用法相同的一组是 ( )

采之.欲遗谁

呦呦鹿鸣,食野之.苹

同心而离居,忧伤以.终老何以.解忧

同心而.离居,忧伤以终老忍尤而.攘诟

所.思在远道

此人一一为具言所.闻

答案 D

解析 D 项,放在动词前面,组成名词性词组。 A 项,代词,代“芙蓉”/ 助词,的。B项,连词,相当于“而” / 介词,凭借、依靠。 C项,连词,表转折, 却/ 连词,表并列,和。

填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是 ( )

3407333449965韦庄是第一位大力用白描手法写词的词人, 其词 ① 写人或写景, ② 普遍采用勾勒一法, ③ 呈现“当时年少春衫薄, 骑马倚斜桥, 满楼红袖招”

的鲜明画面和格外清晰的时间、空间、人物、心境等。韦庄 ④ 善于凭借动态

描写展示人物的内心世界, ⑤ 长于直接描述人物的心理活动。 同时, 韦庄作词注重立意, 依据感情的发展线索款款书写, ⑥ 在谋篇上显示出的突出特点是顺理成章,脉络清晰。

①

②

③

④

⑤

⑥

A

无论

都

/

既

也

因此

B

/

才

能够

不但

更

所以

C

即使

也

并

如果

/

那么

答案

A

D

只要

就

还

虽然

但是

/

解析 本题注重分析语句之间的关系。 比如①②所在的句子, 从“第一位大力用白描手法写词”以及“写人或写景”“普遍采用”等可知, 两句话是条件关系,可以用“无论 都 ” ;而③后是解说前文的示例,可不填;④⑤两处, 从“善于”“长于”及后文的“同时”分析可知,两空所在的句子可以是并列关 系;⑥所在的句子是对上文的总结,可以用“因此” “所以”等。综合考虑,答案为 A 项。

二、阅读下面这首诗,完成 5~8 题。(24 分)

行行重行行

《古诗十九首》

行行重行行,与君生别离。

相去万余里,各在天一涯。道路阻且长,会面安可知? 胡马依北风,越鸟巢南枝。相去日已远,衣带日已缓。浮云蔽白日,游子不顾反。思君令人老,岁月忽已晚。弃捐勿复道,努力加餐饭。

这首诗的开头,连用四个“行”字,仅以一“重”字联结。这样写有什

么好处? (6 分)

答:

答案 极言其行走得远,兼有分离久远之意。用复沓的声调、迟缓的节奏、疲惫的步伐,给人沉重的压抑感,使痛苦伤感的氛围笼罩全诗。

诗中两次出现“相去”,是不是重复?为什么? (6 分)

答:

答案 诗中两次出现“相去”, 不是无意义的重复。 第一次与“万余里”组合,指两地相距之远;第二次与“日已远”组合,指夫妻别离时间之长。这都是 诗中主人公思念远行人的原因。

古人在评价诗歌时常有“诗眼”之说,所谓“诗眼”是指一句诗中最精 练传神的一个字。 请指明“思君令人老, 岁月忽已晚”两句中的“诗眼”各是什么?并简要说明原因。 (6 分)

答:

答案 “思君令人老,岁月忽已晚”中的“老”与“晚”是“诗眼”。 “老”,并非实指年龄,而指消瘦的体貌和忧伤的心情,是说身心交瘁,似有衰老之感。“晚”,指行人未归,岁月已晚,表明春秋忽代谢,相思又一年,暗喻女主人公青春易逝、坐愁红颜老的迟暮之感。

这是一首写在东汉末年动荡岁月中的相思乱离之歌。后人在评价这首诗时,说其“情真、景真、事真、意真”,请简要谈谈你对这首诗表露的情感的认

识。(6 分)

答:

答案 这首诗采用了淳朴清新的民歌风格和重叠反复的形式, 用或显、或寓、或直、或曲、或托物比兴的方法层层深入, 将主人公无法遏抑的思念之情淋漓尽 致地宣泄出来。读之使人悲感无限,为女主人公真挚痛苦的爱情呼唤所感动。

能力拓展

励志小语:虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

——《礼记·学记》

2305333180146

阅读下面的诗歌,完成 1~4 题。

感 鹤

[ 唐] 白居易

鹤有不群者,飞飞在野田。饥不啄腐鼠,渴不饮盗泉 ①。贞姿自耿介,杂鸟何翩翾 ②。同游不同志,如此十余年。一兴嗜欲念,遂为矰缴 ③牵。委质小池内,争食群鸡前。不唯怀稻粱,兼亦竞腥膻;不唯恋主人,兼亦狎乌鸢 ④。物心不可知,天性有时迁。一饱尚如此,况乘大夫轩。

【注】 ①盗泉:古泉名,故址在今山东泗水县东北。 《淮南子·说山训》“曾子立廉,不饮盗泉”。②翾 ( xuān) :低空飞翔。③矰( zēnɡ) :古代用来射鸟的拴着丝绳的短箭。 缴( zhuó) :拴在箭上的生丝绳, 用于射鸟, 可以靠它收回来。

④鸢(yu ān) :一种小型的鹰,以昆虫和小型爬行动物为食,也吃腐肉。

下列对本诗的理解,不正确的一项是 ( )

本诗落笔即写鹤的耿介贞姿,高翔于田野之上的野鹤与低飞的杂鸟形成鲜明对比。

“一兴嗜欲念, 遂为矰缴牵”是说野鹤不幸被捕获, 偶然变故引发了后来命运的逆转。

作者以“不唯”“兼亦”反复表现野鹤自甘堕落,与群鸡争食,与乌鸢为伍,令人唏嘘。

作为一首寓言诗,本诗以生动的故事性描述为主,兼有议论,以浅映深, 抑扬跌宕。

答案 B

解析 这两句话的意思是“一旦兴起贪欲之念, 被射下来后被捕获”, 不是“不幸”而是自己起了“贪欲”。

本诗以鹤喻人,托物言志。下列诗歌没有运用这种手法的两项是 ( )

布谷飞飞劝早耕,舂锄扑扑趁春晴。千层石树通行路,一带山田放水声。( 姚鼐《山行》 )

咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。( 郑燮《竹石》 )

燕语如伤旧国春,宫花旋落已成尘。自从一闭风光后,几度飞来不见人。

( 李益《隋宫燕》 )

耕犁千亩实千箱, 力尽筋疲谁复伤?但得众生皆得饱, 不辞羸病卧残阳。

( 李纲《病牛》 )

乱条犹未变初黄,倚得东风势便狂。解把飞花蒙日月,不知天地有清霜。( 曾巩《咏柳》 )

答案 AC

请选择恰当的成语,将序号填写在下面语段甲乙两处的横线上。

鹤是中国传统文化中的经典形象。 鹤性情高雅, 形态美丽,看起来仙风道骨, 常常用以象征长寿, ( 甲) 和 两个成语即用此意。 白鹤翩翩然有君子之风, 人们多将修身洁行而受到赞誉的人称为“鹤鸣之士”。 鹤也是高雅的象征,因此有成语 ( 乙) 和 。

①风声鹤唳 ②龟鹤遐寿 ③焚琴煮鹤 ④梅妻鹤子 ⑤松鹤延年

答:

答案 甲处②⑤ 乙处③④

解析 本题考查成语辨析。 风声鹤唳: 形容惊慌失措或自相惊扰的样子。 龟鹤遐寿:祝人长寿的颂辞。焚琴煮鹤:比喻糟蹋美好的事物。梅妻鹤子:比喻清

高或隐居。松鹤延年:是常用的表示吉祥的话。

本诗题为《感鹤》,诗人借鹤的变化寄托了深沉的感慨。请结合全诗加以分析。

答:

答案 示例:诗人笔下的野鹤原本卓然不群, 高飞于天际, 与俗众始终保持距离而不曾同流合污, 十余年如一日, 正直高洁, 操守坚定。然而“物心不可知, 天性有时迁”,野鹤一旦兴起贪念被捕获,便随遇而安、甘心堕落而不自省。曾

23053331423240经的卓然不俗、 耿介正直也完全被抛到了九霄云外。 作者通过描写野鹤境遇的变化,讽刺那些貌似“清高”实则立志不坚、为名利之欲抛弃理想宏愿的人,表达 了对清高孤傲、坚守名节的真君子的渴望。

阅读下面的新闻, 给它配一则“编者按”。 要求:语言表达简明、 连贯、准确、鲜明,不超过 100 个字。

【注】 编者按:是报刊编辑对将要发表的消息、通讯文章所加的按语,表

明某种观点、态度,给读者一些启示性的说明。

数据显示, 改革开放 40 年,上海的马路数量从 1978 年的 1 365 条增至 2018

年的 2 311 条。要说 40 年里新增马路最集中的区域,那一定是浦东。当浦东开发开放的号角吹响, 数条崭新的马路在这片热土上铺展开来, 一笔一画书写这个至今仍在持续的伟大历程。 而同在上海西区的黄金城道步行街和老外街, 则顺应了上海国际化程度不断提升之后对于居住休闲和商业消费功能的新需求。 作为贯穿古北新区二期的中轴线, 黄金城道步行街见证了上海第一个大型高标准国际居住区。老外街则是上海最早的海外风情一条街,不仅成为老外们的“客堂间”, 更成为越来越多海外进口产品的展示窗口。 分别位于徐汇滨江的龙腾大道和浦东

滨江的滨江大道, 与其说是马路, 不如说是环绕黄浦江的两条江景休闲带。 它们

所在的地块都曾是工业生产用地,见证了民族工业的起步与辉煌。

未来,还会有新的马路在上海出现吗?答案是肯定的。 历史的巨椽将继续在这片热土上郑重地挥洒,而我们,则是书写历史的人。

答:

答案 示例:马路不仅是城市的经脉,也承载着历史。 40 年的时光留下无数故事,那些城市发展过程中重要的转折时刻, 都以自己的方式在马路上留下印记。我们梳理马路记忆,回望那些沧桑与巨变,为的是不忘初心,砥砺前行。

解析 拟写编者按, 要关注两个方面的内容: 一是对新闻的概括, 二是新闻的情感倾向。这则新闻主要表述的是上海马路的变迁,列举了黄金城道步行街、

老外街、龙腾大道、 滨江大道等; 这些马路的变迁是上海改革开放 40 年的缩影, 体现了我国历史的变迁。 接下来要表述情感倾向, 即报纸刊载这样的新闻的目的。就这则新闻来说,主要是回望历史、展望未来。

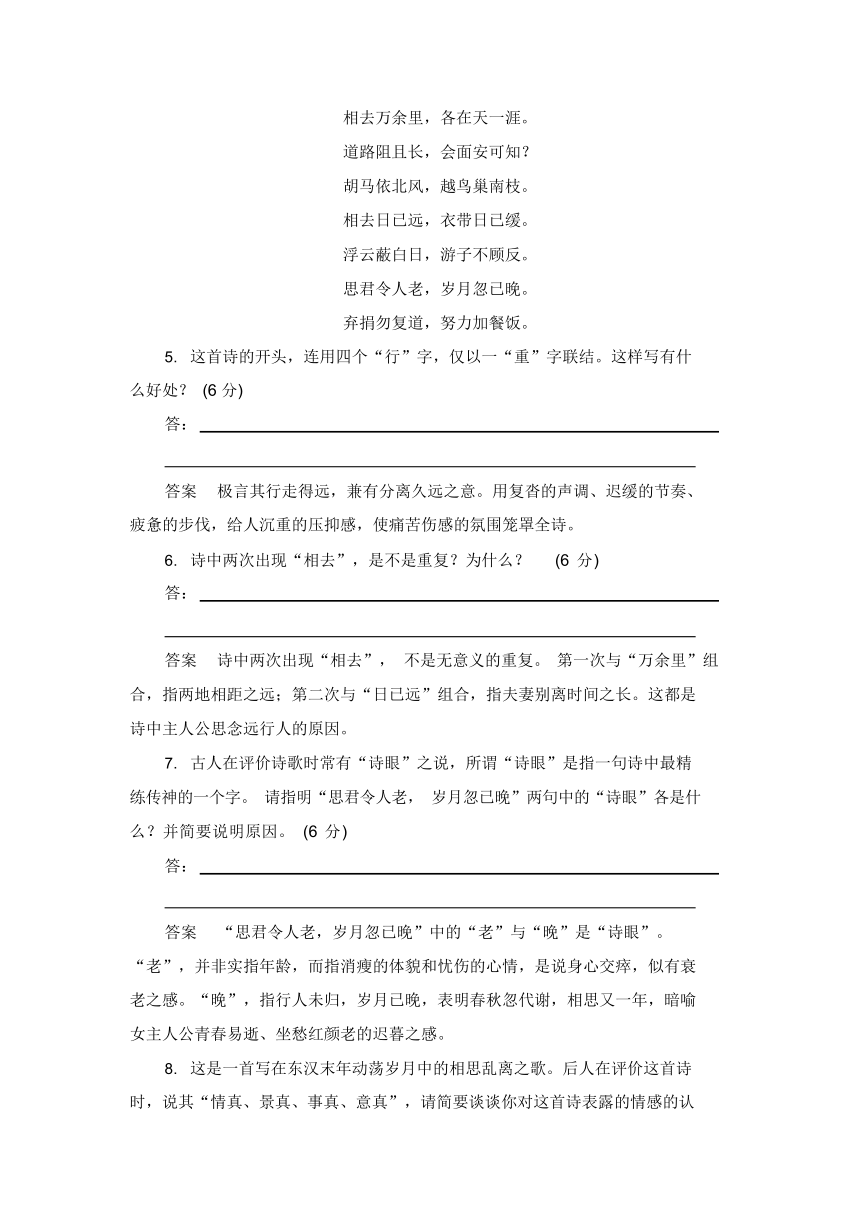

下面是我国南方某地生态农业模式——“桑基鱼塘”的生产示意图, 请把这个图转述成一段文字介绍,要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过

80 个字。

4002666160471

【注】 蚕沙:又作“蚕砂”,是蚕的粪便,可以作鱼的饵料。

答:

答案 在池塘边栽种桑树, 用桑叶养蚕, 用蚕沙来喂鱼或生产沼气, 沼气的残渣也可以用来喂鱼,鱼塘里产生的塘泥可以用来作桑树的肥料。

解析 解答此类题目, 学生应首先对图文材料有一个整体的把握, 然后认真

研究其特点或规律,理清事物之间的关系,最后依照题目要求用简明、准确、连

贯的文字把内容完整地表述出来。本题所示为我国南方某地生态农业模式

——“桑基鱼塘”的生产示意图, 可以以桑树作为起点, 然后依照箭头所指示的方向依次说明事物之间的关系,注意不要遗漏并列项。

在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语言完整连贯,内

容贴切,逻辑严密。每处不超过 15 个字。

青蒿素的抗疟疾作用① ,氧气压力越大, 青

蒿素对于体外培养的恶性疟原虫的半数有效浓度就会越低。 活性氧不仅可以直接对疟原虫起到破坏 的作用 ,而 且会损 坏红细 胞,从而导致 疟原虫 死亡。

② ,对其他寄生虫也有一定的抑制作用。 20 世

纪 80 年代初,科研人员研究发现,③ ,在整个

服用阶段中青蒿素药物都能对幼虫期的血吸虫产生杀灭作用。

答案 ①与氧气压力有关 ②青蒿素除了对疟原虫有杀灭作用外 ③青蒿素具有抗血吸虫的作用

解析 第①处,根据横线后面的“氧气压力越大 ”可知, 此处应填“与氧气压力有关”之类的内容; 第②处,根据横线前的“导致疟原虫死亡”以及横线后面的“对其他 抑制作用”可知, 此处应填“青蒿素除了对疟原虫有杀灭作用外”之类的内容;第③处,根据横线后面的“都能对幼虫期的血吸虫产生杀 灭作用”可知,此处应填“青蒿素具有抗血吸虫的作用”之类的内容。

一、语言基础 (12 分,每小题 3 分) 1.选出对课文解说不当的一项 ( )

“采之欲遗谁?所思在远道”, 美丽的莲花要是送给自己的心上人该是多么美好的事, 可是自己的心上人远在天涯海角! 这好似一声叹息, 表现出诗人的寂寞和凄凉。

“青青子衿,悠悠我心”是《诗经·郑风·子衿》中的诗句,原写姑娘思

念情人,这里是用来比喻曹操的忧思。

“少无适俗韵,性本爱丘山”两句,诗人直言不讳,表明了喜爱山林自然的本性。

“误落尘网中,一去三十年”,诗人视官场为尘世之罗网,表达对卑污官

场的厌恶之情。

答案 B

解析 B项,这里是比喻渴望得到有才华的人。 2.对下列诗句中加点的字词的解释有误的一组是 ( )

少无适俗韵. 韵:本性、气质

兰.泽.多芳草 兰泽:生有兰草的沼泽地

方.宅十余亩 方:四面、周围

还顾.望旧乡 顾:回顾,回头看

桃李罗.堂前 罗:排列

对酒当歌,人生几.何. 几何:多少

复得返自.然. 自然:与人类社会相对应的自然界

越陌度阡,枉用相存. 存:问候,怀念答案 D

解析 D项,“自然”应为“田园生活”或“自然的本性”。3.下列句子中加点字的意义和用法相同的一组是 ( )

采之.欲遗谁

呦呦鹿鸣,食野之.苹

同心而离居,忧伤以.终老何以.解忧

同心而.离居,忧伤以终老忍尤而.攘诟

所.思在远道

此人一一为具言所.闻

答案 D

解析 D 项,放在动词前面,组成名词性词组。 A 项,代词,代“芙蓉”/ 助词,的。B项,连词,相当于“而” / 介词,凭借、依靠。 C项,连词,表转折, 却/ 连词,表并列,和。

填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是 ( )

3407333449965韦庄是第一位大力用白描手法写词的词人, 其词 ① 写人或写景, ② 普遍采用勾勒一法, ③ 呈现“当时年少春衫薄, 骑马倚斜桥, 满楼红袖招”

的鲜明画面和格外清晰的时间、空间、人物、心境等。韦庄 ④ 善于凭借动态

描写展示人物的内心世界, ⑤ 长于直接描述人物的心理活动。 同时, 韦庄作词注重立意, 依据感情的发展线索款款书写, ⑥ 在谋篇上显示出的突出特点是顺理成章,脉络清晰。

①

②

③

④

⑤

⑥

A

无论

都

/

既

也

因此

B

/

才

能够

不但

更

所以

C

即使

也

并

如果

/

那么

答案

A

D

只要

就

还

虽然

但是

/

解析 本题注重分析语句之间的关系。 比如①②所在的句子, 从“第一位大力用白描手法写词”以及“写人或写景”“普遍采用”等可知, 两句话是条件关系,可以用“无论 都 ” ;而③后是解说前文的示例,可不填;④⑤两处, 从“善于”“长于”及后文的“同时”分析可知,两空所在的句子可以是并列关 系;⑥所在的句子是对上文的总结,可以用“因此” “所以”等。综合考虑,答案为 A 项。

二、阅读下面这首诗,完成 5~8 题。(24 分)

行行重行行

《古诗十九首》

行行重行行,与君生别离。

相去万余里,各在天一涯。道路阻且长,会面安可知? 胡马依北风,越鸟巢南枝。相去日已远,衣带日已缓。浮云蔽白日,游子不顾反。思君令人老,岁月忽已晚。弃捐勿复道,努力加餐饭。

这首诗的开头,连用四个“行”字,仅以一“重”字联结。这样写有什

么好处? (6 分)

答:

答案 极言其行走得远,兼有分离久远之意。用复沓的声调、迟缓的节奏、疲惫的步伐,给人沉重的压抑感,使痛苦伤感的氛围笼罩全诗。

诗中两次出现“相去”,是不是重复?为什么? (6 分)

答:

答案 诗中两次出现“相去”, 不是无意义的重复。 第一次与“万余里”组合,指两地相距之远;第二次与“日已远”组合,指夫妻别离时间之长。这都是 诗中主人公思念远行人的原因。

古人在评价诗歌时常有“诗眼”之说,所谓“诗眼”是指一句诗中最精 练传神的一个字。 请指明“思君令人老, 岁月忽已晚”两句中的“诗眼”各是什么?并简要说明原因。 (6 分)

答:

答案 “思君令人老,岁月忽已晚”中的“老”与“晚”是“诗眼”。 “老”,并非实指年龄,而指消瘦的体貌和忧伤的心情,是说身心交瘁,似有衰老之感。“晚”,指行人未归,岁月已晚,表明春秋忽代谢,相思又一年,暗喻女主人公青春易逝、坐愁红颜老的迟暮之感。

这是一首写在东汉末年动荡岁月中的相思乱离之歌。后人在评价这首诗时,说其“情真、景真、事真、意真”,请简要谈谈你对这首诗表露的情感的认

识。(6 分)

答:

答案 这首诗采用了淳朴清新的民歌风格和重叠反复的形式, 用或显、或寓、或直、或曲、或托物比兴的方法层层深入, 将主人公无法遏抑的思念之情淋漓尽 致地宣泄出来。读之使人悲感无限,为女主人公真挚痛苦的爱情呼唤所感动。

能力拓展

励志小语:虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

——《礼记·学记》

2305333180146

阅读下面的诗歌,完成 1~4 题。

感 鹤

[ 唐] 白居易

鹤有不群者,飞飞在野田。饥不啄腐鼠,渴不饮盗泉 ①。贞姿自耿介,杂鸟何翩翾 ②。同游不同志,如此十余年。一兴嗜欲念,遂为矰缴 ③牵。委质小池内,争食群鸡前。不唯怀稻粱,兼亦竞腥膻;不唯恋主人,兼亦狎乌鸢 ④。物心不可知,天性有时迁。一饱尚如此,况乘大夫轩。

【注】 ①盗泉:古泉名,故址在今山东泗水县东北。 《淮南子·说山训》“曾子立廉,不饮盗泉”。②翾 ( xuān) :低空飞翔。③矰( zēnɡ) :古代用来射鸟的拴着丝绳的短箭。 缴( zhuó) :拴在箭上的生丝绳, 用于射鸟, 可以靠它收回来。

④鸢(yu ān) :一种小型的鹰,以昆虫和小型爬行动物为食,也吃腐肉。

下列对本诗的理解,不正确的一项是 ( )

本诗落笔即写鹤的耿介贞姿,高翔于田野之上的野鹤与低飞的杂鸟形成鲜明对比。

“一兴嗜欲念, 遂为矰缴牵”是说野鹤不幸被捕获, 偶然变故引发了后来命运的逆转。

作者以“不唯”“兼亦”反复表现野鹤自甘堕落,与群鸡争食,与乌鸢为伍,令人唏嘘。

作为一首寓言诗,本诗以生动的故事性描述为主,兼有议论,以浅映深, 抑扬跌宕。

答案 B

解析 这两句话的意思是“一旦兴起贪欲之念, 被射下来后被捕获”, 不是“不幸”而是自己起了“贪欲”。

本诗以鹤喻人,托物言志。下列诗歌没有运用这种手法的两项是 ( )

布谷飞飞劝早耕,舂锄扑扑趁春晴。千层石树通行路,一带山田放水声。( 姚鼐《山行》 )

咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。( 郑燮《竹石》 )

燕语如伤旧国春,宫花旋落已成尘。自从一闭风光后,几度飞来不见人。

( 李益《隋宫燕》 )

耕犁千亩实千箱, 力尽筋疲谁复伤?但得众生皆得饱, 不辞羸病卧残阳。

( 李纲《病牛》 )

乱条犹未变初黄,倚得东风势便狂。解把飞花蒙日月,不知天地有清霜。( 曾巩《咏柳》 )

答案 AC

请选择恰当的成语,将序号填写在下面语段甲乙两处的横线上。

鹤是中国传统文化中的经典形象。 鹤性情高雅, 形态美丽,看起来仙风道骨, 常常用以象征长寿, ( 甲) 和 两个成语即用此意。 白鹤翩翩然有君子之风, 人们多将修身洁行而受到赞誉的人称为“鹤鸣之士”。 鹤也是高雅的象征,因此有成语 ( 乙) 和 。

①风声鹤唳 ②龟鹤遐寿 ③焚琴煮鹤 ④梅妻鹤子 ⑤松鹤延年

答:

答案 甲处②⑤ 乙处③④

解析 本题考查成语辨析。 风声鹤唳: 形容惊慌失措或自相惊扰的样子。 龟鹤遐寿:祝人长寿的颂辞。焚琴煮鹤:比喻糟蹋美好的事物。梅妻鹤子:比喻清

高或隐居。松鹤延年:是常用的表示吉祥的话。

本诗题为《感鹤》,诗人借鹤的变化寄托了深沉的感慨。请结合全诗加以分析。

答:

答案 示例:诗人笔下的野鹤原本卓然不群, 高飞于天际, 与俗众始终保持距离而不曾同流合污, 十余年如一日, 正直高洁, 操守坚定。然而“物心不可知, 天性有时迁”,野鹤一旦兴起贪念被捕获,便随遇而安、甘心堕落而不自省。曾

23053331423240经的卓然不俗、 耿介正直也完全被抛到了九霄云外。 作者通过描写野鹤境遇的变化,讽刺那些貌似“清高”实则立志不坚、为名利之欲抛弃理想宏愿的人,表达 了对清高孤傲、坚守名节的真君子的渴望。

阅读下面的新闻, 给它配一则“编者按”。 要求:语言表达简明、 连贯、准确、鲜明,不超过 100 个字。

【注】 编者按:是报刊编辑对将要发表的消息、通讯文章所加的按语,表

明某种观点、态度,给读者一些启示性的说明。

数据显示, 改革开放 40 年,上海的马路数量从 1978 年的 1 365 条增至 2018

年的 2 311 条。要说 40 年里新增马路最集中的区域,那一定是浦东。当浦东开发开放的号角吹响, 数条崭新的马路在这片热土上铺展开来, 一笔一画书写这个至今仍在持续的伟大历程。 而同在上海西区的黄金城道步行街和老外街, 则顺应了上海国际化程度不断提升之后对于居住休闲和商业消费功能的新需求。 作为贯穿古北新区二期的中轴线, 黄金城道步行街见证了上海第一个大型高标准国际居住区。老外街则是上海最早的海外风情一条街,不仅成为老外们的“客堂间”, 更成为越来越多海外进口产品的展示窗口。 分别位于徐汇滨江的龙腾大道和浦东

滨江的滨江大道, 与其说是马路, 不如说是环绕黄浦江的两条江景休闲带。 它们

所在的地块都曾是工业生产用地,见证了民族工业的起步与辉煌。

未来,还会有新的马路在上海出现吗?答案是肯定的。 历史的巨椽将继续在这片热土上郑重地挥洒,而我们,则是书写历史的人。

答:

答案 示例:马路不仅是城市的经脉,也承载着历史。 40 年的时光留下无数故事,那些城市发展过程中重要的转折时刻, 都以自己的方式在马路上留下印记。我们梳理马路记忆,回望那些沧桑与巨变,为的是不忘初心,砥砺前行。

解析 拟写编者按, 要关注两个方面的内容: 一是对新闻的概括, 二是新闻的情感倾向。这则新闻主要表述的是上海马路的变迁,列举了黄金城道步行街、

老外街、龙腾大道、 滨江大道等; 这些马路的变迁是上海改革开放 40 年的缩影, 体现了我国历史的变迁。 接下来要表述情感倾向, 即报纸刊载这样的新闻的目的。就这则新闻来说,主要是回望历史、展望未来。

下面是我国南方某地生态农业模式——“桑基鱼塘”的生产示意图, 请把这个图转述成一段文字介绍,要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过

80 个字。

4002666160471

【注】 蚕沙:又作“蚕砂”,是蚕的粪便,可以作鱼的饵料。

答:

答案 在池塘边栽种桑树, 用桑叶养蚕, 用蚕沙来喂鱼或生产沼气, 沼气的残渣也可以用来喂鱼,鱼塘里产生的塘泥可以用来作桑树的肥料。

解析 解答此类题目, 学生应首先对图文材料有一个整体的把握, 然后认真

研究其特点或规律,理清事物之间的关系,最后依照题目要求用简明、准确、连

贯的文字把内容完整地表述出来。本题所示为我国南方某地生态农业模式

——“桑基鱼塘”的生产示意图, 可以以桑树作为起点, 然后依照箭头所指示的方向依次说明事物之间的关系,注意不要遗漏并列项。

在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语言完整连贯,内

容贴切,逻辑严密。每处不超过 15 个字。

青蒿素的抗疟疾作用① ,氧气压力越大, 青

蒿素对于体外培养的恶性疟原虫的半数有效浓度就会越低。 活性氧不仅可以直接对疟原虫起到破坏 的作用 ,而 且会损 坏红细 胞,从而导致 疟原虫 死亡。

② ,对其他寄生虫也有一定的抑制作用。 20 世

纪 80 年代初,科研人员研究发现,③ ,在整个

服用阶段中青蒿素药物都能对幼虫期的血吸虫产生杀灭作用。

答案 ①与氧气压力有关 ②青蒿素除了对疟原虫有杀灭作用外 ③青蒿素具有抗血吸虫的作用

解析 第①处,根据横线后面的“氧气压力越大 ”可知, 此处应填“与氧气压力有关”之类的内容; 第②处,根据横线前的“导致疟原虫死亡”以及横线后面的“对其他 抑制作用”可知, 此处应填“青蒿素除了对疟原虫有杀灭作用外”之类的内容;第③处,根据横线后面的“都能对幼虫期的血吸虫产生杀 灭作用”可知,此处应填“青蒿素具有抗血吸虫的作用”之类的内容。