人教版(新课程标准)必修二第三单元同步训练(A卷)新人教版精品含答案

文档属性

| 名称 | 人教版(新课程标准)必修二第三单元同步训练(A卷)新人教版精品含答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 51.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高一语文同步检测五第三单元 (A 卷)

说明: 本试卷分为第Ⅰ、Ⅱ卷两部分,请将第Ⅰ卷选择题的答案填入答题栏内,第Ⅱ卷可在各题后直接作答。共 120 分,考试时间 100 分钟。

第Ⅰ卷( 选择题 共 30 分)

一、 (12 分,每小题 3 分 ) 1.下列加点字的注音全部正确的一项是

提供.(g òng)

剔.除(t ī)

胚.胎(p ēi)

红缯.(z ēng)

琐屑.(xi è) 蝙蝠(pi ān)

慰藉.(j í)

遁词(d ùn)

狭隘.( ài)

札.记(zh á)

萌蘖.(n üè) 轩辕(xu ān)

D.贮.藏(zh ù)

答案: D

醴酪.(l ào)

骷.髅(k ū)

俯瞰.(k àn)

解析: A 项,提供.(g ōng) 、慰藉.(ji è) ;B 项,萌蘖.(ni è) ;C项,蝙.蝠(bi ān) 。

2.下列有两个错别字的一组是

A.噪声

洞萧

缭绕

五采缤纷

B.神密

嘈杂

婉转

语竭词穷

B.征募

枯躁

晨曦

星陨如雨

D.急剧

紫绡

执著

根深蒂固

答案: A

解析: A 项,洞箫、五彩缤纷; B 项,神秘; C 项,枯燥; D 项,全部正确。3.下列句子中,加点成语的使用有误的一项是

此情此景,此时此地,面对这五彩缤.纷... 的极光图形,亲爱的读者,你说能不令人心醉,不叫人神往吗?

关于物种或变种的起源问题,我们即使有很多地方不能解释,也就不足为训.... 了。C.附宝见此情景,心中不禁为之一动。由此便身怀六甲.... ,生下了个儿子。这男孩就是

黄帝轩辕氏。

D.更令人叹.为.观.止. 的是极光的色彩,早已不能用五颜六色去描绘。答案: B

解析: B 项中“不足为训”意思是不能当做典范或法则。此处应用“不足为奇”。

下列句子中有语病的一句是 A.还有一种看法认为,极地冰雪丰富,贮存起来,它们在白天吸收阳光,到夜晚释放

出来,便成了极光。

同样,来自空间的电子束,打入极区高空大气层时,会激发大气中的分子和原子, 导致发光。

在电视显像管中,是一对电极和一个电磁铁作用于电子束,产生并形成一种活动的图像。

在极光发生时,极光的显示和运动则是由于粒子束受到磁层中电场和磁场变化的调制造成的。

答案: A

解析: A 项,将“贮存起来”放在“阳光”后。属语序颠倒。

二、 (9 分,每小题 3 分)

阅读下面的文字,完成 5~ 7 题。

①幼年时只知道荔枝干的壳和肉都是棕褐色的。上了小学,老师讲授白居易的《荔枝图

序》,读到“壳如红缯,膜如紫绡,瓤肉莹白如冰雪,浆液甘酸如醴酪”,实在无法理解, 荔枝哪里会是红色的!荔枝肉像冰雪那样洁白,不是更可怪吗?向老师提出疑问,老师也没有见过鲜荔枝,无法说明白,只好不了了之。假如是现在,老师纵然没有见过鲜荔枝,也可以找出科学的资料,给有点钻牛角尖的小学生解释明白吧。

②白居易用比喻的笔法来描写荔枝的形态,的确也有不足之处。缯是丝织物,丝织物滑 润,荔枝壳却是粗糙的。用果树学的术语来说,荔枝壳表面有细小的块状裂片,好像龟甲, 特称龟裂片。 裂片中央有突起部分,有的尖锐如刺,这叫做片峰。裂片大小疏密,片峰尖平, 都因品种的不同而各异。

③荔枝的肉大多数白色半透明,说它“莹白如冰雪”,完全正确。有的则微带黄色。从植物学的观点看,它不是果肉,而是种子外面的一层膜发育而成的,应称做假种皮。真正的果肉倒是前面说的连同果壳扔掉的那一层膜。荔枝肉的细胞壁特别薄,所以入口一般都不留渣滓。味甜微酸,适宜于生食。有的纯甜。早熟品种则酸味较强。荔枝晒干或烘干,肉就变成红褐色,完全失去洁白的面貌。

④荔枝不耐贮藏,正如白居易说的:“一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日

外,色香味尽去矣。”现经研究证实,温度保持在 1 ℃到 5 ℃,可贮藏 30 天左右。还应进一步设法延长贮藏期,以利于长途运输。因为荔枝不耐贮藏,古代宫廷想吃荔枝,就要派人

兼程飞骑从南方远送长安或洛阳,给人民造成许多痛苦。唐明皇为了宠幸杨贵妃,就干过这样的事。唐代杜牧诗云:“长安回望绣成堆,山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”就是对这件事的嘲讽。

⑤荔枝原产于我国,是我国的特产。海南岛和廉江有野生的荔枝林,可为我国是原产地

的明证。 据记载, 南越王尉佗曾向汉高祖进贡荔枝, 足见当时广东已有荔枝。 它的栽培历史, 就从那个时候算起, 也已在两千年以上了。 唐代对四川荔枝多有记述。 自从蔡襄的 《荔枝谱》(1059) 成书以后,福建荔枝也为人所重视。广西和云南也产荔枝,却很少有人说起。

⑥古代讲荔枝的书,包括蔡襄的在内,现在知道的共有 13 种,以记福建所产的为多,

尚存 8 种;记载广东所产的仅存一种。清初陈鼎一谱,则对川、粤、闽三省所产都有记载。

蔡谱不仅是我国, 也是世界的果树志中, 著作年代最早的一部。 内容包括荔枝的产地、 生态、功用、加工、运销以及有关荔枝的史事,并记载了荔枝的 32 个品种。其中“陈紫”一种现在仍然广为栽培。“宋公荔枝”现名“宋家香”,有老树一株,尚生长在莆田宋氏祠堂里,

依然每年开花结实。这株千年古树更足珍惜。

⑦荔枝是亚热带果树,性喜温暖,成都、福州是它生长的北限。汉武帝曾筑扶荔宫,把荔枝移植到长安,没有栽活,迁怒于养护的人,竟然对他们施以极刑。宋徽宗时,福建“以小株结实者置瓦器中,航海至阙下,移植宣和殿”。徽宗写诗吹嘘说:“密移造化出闽山, 禁御新栽荔枝丹。”实际上不过当年成熟一次而已。明代文徵明有《新荔篇》诗,说常熟顾氏种活了几株,“仙人本是海山姿,从此江乡亦萌蘖”。但究竟活了多少年,并无下文。现在科学发达,使荔枝北移,将来也许不是完全不可能的事。

下列各项不能作为“荔枝原产于我国”的论据的一项是A.海南岛和廉江有野生的荔枝林。 B.少有人说起广西和云南也产荔枝。 C.蔡襄的《荔枝谱》 (1059) 记载了福建荔枝。

D.从南越王尉佗向汉高祖进贡荔枝的时候算起,广东荔枝的栽培历史已有两千多年。

答案: B

解析:“广西和云南也产荔枝”, 这是事实, 可作为“荔枝原产于我国”的依据, 但“少有人说起广西和云南也产荔枝”,外界几乎不知道这个事实,就不能作为依据。

下列有关第⑥段的叙述正确的一项是

A.据考证:古代介绍荔枝的书,包括蔡襄的在内,共有 13 种;且以记福建所产的为多,

尚存 8 种;记载广东所产的仅存一种。B.蔡谱不仅是我国,也是世界树志中,著作年代最早的一部。 C.蔡谱中记载的生长在莆田宋氏祠堂里的“宋公荔枝”已有千年历史。D.陈谱中记载的“陈紫”荔枝现在仍然广为栽培。

答案: C

解析: A 项中说“古代介绍荔枝的书,包括蔡襄的在内,共有 13 种”,原文说“现在知道的共有 13 种”,这两者的表述不同。 B 项中说“蔡谱也是世界树志中,著作年代最早的一部”,原文说“蔡谱也是世界的果树志中,著作年代最早的一部”,“果树志”和“树志”

的外延是不同的。 D 项中说“陈谱中记载的‘陈紫’荔枝”,根据上下文来看,“‘陈紫’

荔枝”记载在“蔡谱”中。 7.根据原文提供的信息,以下推断不正确的一项是 A.从第⑦段的叙述来看,可知前人北移荔枝均未成功。 B.作者对白居易在《荔枝图序》中对荔枝的介绍均提出异议。C.根据介绍荔枝的书来推测:荔枝的品种可能超过 32 种。D.作者认为随着科技的发展,使荔枝北移,将来也许能够做到。答案: B

解析: 作者对“瓤肉莹白如冰雪”的描写持肯定态度,据此判断 B 项错误。

三、 (9 分,每小题 3 分)

阅读下面的文字,完成 8~ 10 题。

极光被视为自然界中最漂亮的奇观之一。如果我们乘着宇宙飞船,越过地球的南北极上 空,从遥远的太空向地球望去,会见到围绕地球磁极存在一个闪闪发亮的光环,这个环就叫 做极光卵。由于它们向太阳的一边有点被压扁,而背太阳的一边却稍稍被拉伸,因而呈现出 卵一样的形状。极光卵处在连续不断的变化之中,时明时暗,时而向赤道方向伸展,时而又 向极点方向收缩。处在午夜部分的光环显得最宽最明亮。长期观测统计结果表明,极光经常 出现的地方是在南北磁纬度 67°附近的两个环带状区域内,分别称作南极光区和北极光区。在极光区内差不多每天都会发生极光活动。在极光卵所包围的内部区域,通常叫做极盖区, 在该区域内,极光出现的机会反而要比纬度较低的极光区来得少。在中低纬地区,尤其是近 赤道区域,很少出现极光

现在人们认识到,极光一方面与地球高空大气和地磁场的大规模相互作用有关,另一方面又与太阳喷发出来的高速带电粒子流有关,这种粒子流通常称为太阳风。由此可见,形成极光必不可少的条件是大气、磁场和太阳风。具备这三个条件的太阳系其他行星,如木星和水星,它们的周围,也会产生极光,这已被实际观察到的事实所证明。

地磁场分布在地球周围,被太阳风包裹着,形成一个棒槌状的腔体,它的科学名称叫做

磁层。为了更形象化, 我们打这样一个比方。 可以把磁层看成一个巨大无比的电视机显像管, 它将进入高空大气的太阳风粒子流汇聚成束,聚焦到地磁的极区,极区大气就是显像管的荧

光屏,极光则是电视屏幕上移动的图像。但是,这里的电视屏幕却不是 18 英寸或 24 英寸,

而是直径为 4000 公里的极区高空大气。通常,地面上的观众,在某个地方只能见到画面的1/50 。在电视显像管中,电子束击中电视屏幕,因为屏上涂有发光物质,会发射出光,显示成图像。同样,来自空间的电子束,打入极区高空大气层时,会激发大气中的分子和原子, 导致发光,人们便见到了极光的图像显示。在电视显像管中,是一对电极和一个电磁铁作用于电子束,产生并形成一种活动的图像。在极光发生时,极光的显示和运动则是由于粒子束受到磁层中电场和磁场变化的调制造成的。

极光不仅是个光学现象,还是个无线电现象,可以用雷达进行探测研究,它还会辐射出某些无线电波。有人还说,极光能发出各种各样的声音。极光不仅是科学研究的重要课题,

它还直接影响到无线电通信, 长电缆通信, 以及长的管道和电力传送线等许多实用工程项目。

极光还可以影响到气候,影响生物学过程。当然,极光也还有许许多多没有解开的谜。

对“极光卵”“南极光区”“北极光区”“极盖区”等几个概念之间的关系表述正确的一项是

A.“极盖区”在“极光卵”的包围之中,“北极光区”分布在北“极盖区”以南。B.“极光区”在“极光卵”的包围之中,“南极光区”分布在南“极盖区”以北。C.“极光区”包围“极盖区”,它们都在“极光卵”的包围之中。 D.“极光区”包围“极光卵”,“极光卵”包围“极盖区”。

答案: A

解析: 此题应注意几个概念并非处在同一个平面上,它们是一种立体关系,尤其是极光区。 B、C、D 三项的表述都把它们看成了平面关系,因而不准确。

下列对极光的理解与原文文意不符的一项是 A.极光卵这种自然奇观,人类在地球上无法用肉眼观察到。 B.人类已经利用先进仪器,观察到了至少三颗行星周围能够产生极光。C.纬度越低,极光活动越少;纬度越高,极光活动越频繁。 D.近赤道区域也有观测到极光的可能。

答案: C

解析: C 项与第一段倒数第二句相矛盾。10.根据本文提供的信息,以下推断正确的一项是A.目前,科学研究已能消除极光对通信的影响。B.对极光声音的研究有助于更快地解开极光之谜。C.极光对实用技术的影响利弊参半。 D.极光的出现与太阳活动有关。

答案: D

解析: A 项,原文只讲了极光影响通信,未讲已消除极光对通信的影响; B 项,原文对极光能否发出声音未作定论; C 项,“利弊参半”的说法找不到根据。

第Ⅱ卷( 综合题 共 90 分)

四 、 (10 分 ) 11.阅读下面这首诗,然后回答问题。 (6 分)

喜外弟卢纶见宿

司 空 曙 静夜四无邻,荒居旧业贫。 雨中黄叶树,灯下白头人。 以我独沉久,愧君相见频。 平生自有分,况是蔡家亲 注。

注:蔡家亲:表亲。

此诗表达了作者怎样的感情? (2 分)

前人认为全诗动人之处在“雨中黄叶树,灯下白头人”两句,请从情景关系的角度分析其独到之处。 (4 分)

答案: (1) 此诗表达了作者悲喜交加 ( 或悲中有喜,喜中带悲 ) 的感情。

解析: 这首诗是作者因表弟卢纶到家拜访有感而作。首句是写作者悲凉的境遇:年老独居荒野,近无四邻,孤苦无依,生活贫困。“雨中黄叶树,灯下白头人”一联写景抒情,把

一位穷愁潦倒的白头老人的形象刻画得很丰满。 后两句写对表弟到来的感激, 这是写“喜”, 但喜中仍有悲。喜的是因为自己被贬沉沦,亲人还来探望,自然喜出望外;但自己的处境不

佳,又感到对不起亲人,所以仍感辛酸惭愧。

(2) 以悲景写哀情;不着悲字而悲情自现 ( 或寓情于景,不直接写情,而将情完全寄予在景物中 ) 。

解析: “雨中黄叶树,灯下白头人”,用树之落叶来比喻人之衰老,是颇为贴切的。树叶在秋风中飘落,和人的风烛残年正相类似,意境凄凉,树作为环境中的景物,起到了烘托作用。不着“悲”字而悲情自现:雨、黄叶树、孤灯、白头人,字字写景,又字字传情。借景抒情,情景交融。

补写出下列名句名篇中的空缺部分。 ( 任选两小题 )(4 分)

(1) 西风紧,北雁南飞。 , 。

(2)

( 王实甫《西厢记》 )

,凝绝不通声暂歇。 ,此时无声胜有声。

( 白居易《琵琶行》 )

(3) 子在川上曰:“

! 。”

( 《论语·子罕》 )

答案: (1) 晓来谁染霜林醉 总是离人泪

冰泉冷涩弦凝绝 别有幽愁暗恨生

逝者如斯夫 不舍昼夜

五、 (22 分)

( 一) 阅读下面的文字,完成 13~ 15 题。 (13 分)

975333599326本书还是摘要的性质,未必完备;有许多论述,我没能指明它 .的来历和参考资料,但是我希望读者相信我的正确。同时,我虽然力求审慎,使一切能有正确的证据,但是错误的窜

入,还是不可避免的。 本书所述及的, 仅仅是我所得到的一般结论, 略举少数事实作为说明, 希望读者不要嫌其过简。我极其盼望,并且感到有这样的需要,将来能把我所根据的一切事

实和参考文献,详尽地刊印出来。因为我十分清楚:本书中所讨论的几乎没有任何一点不能引用事实来作证,而每一论点显然往往会引出一些与我所得到的完全相反的结论。我们处理一个问题,必须把两方面的事实和证据,加以详细叙述和比较,然后才能得到完善的结果, 但这是这.里.所不能办到的。

关于物种起源的问题,如果一位博物学家,对于生物相互间的亲缘关系、它们的胚胎的

关系、地理的分布以及在地质期内出现的程序等等事实加以思考, 那么, 我们可以推想得到, 生物的种,和变种一样,是由以前别的种演变而来,而不是分别创造出来的。这个结论,即

使很有根据,但是如果不能说明地球上的无数生物,怎样经历变异而达到它们的极其完善的构造和相互适应,仍然难以令人满意。一般博物学家,常以外部环境如气候、食物等等作为惟一可能引起变异的原因。就某一狭隘的意义上来说,这可以算是正确的,这点以后当再讨论到;但是如果把像啄木鸟的构造,它的足、尾、喙、舌如此巧妙地适应于捉取树皮里面的

昆虫, 仅仅归因于外界的条件是不合理的。 又如槲寄生, 它生长在某几种树木上以吸取养料, 需要鸟类传布它的种子,更因为它是雌雄异花,必须依赖昆虫才能完成传粉作用;如果我们

仅仅以外部环境,或植物习性的影响,或植物本身的倾向,来解释这种寄生植物的构造以及

它与其他几种生物的关系,必然也同样是不合理的。

因此,我们对于生物变异及相互适应的原因和方法,迫切地需要有个明确的了解。我从事本题研究的初期,就觉得要解决这个困难问题,应当从研究家养动物和栽培植物着手;果然没有使我失望,我经常获得动物因由家养而变异的知识,虽然还不够完备,但总可以为处

1190666277400理这个问题和其他一切复杂事件提供最良好最可靠的线索。所以,这类的研究,虽然常为一般博物学家所忽略,但是我却相信它的价值的重大。

第一段中加点的“它”“这里”各指代什么? (2 分)

我没能指明它.的来历。

这是这.里.所不能办到的。

答案: (1) 论述。 (2) 本书。

解析: 指代内容要从词语前边的句子中找。“它”应指“许多论述”,而“这里”就麻烦些,应从本段来看,是“本书”。

14 . (1) 第 一 段 中 “ 错 误 的 窜 入 ” 在 本 段 有 所 照 应 , 照 应 的 句 子 是

(2 分)

第一段中,画线句子较难理解,请用简明的话,把这个句子的意思表达出来。 (2 分)

第二段中画线句子,说明“生物的种,和变种一样,是由以前别的种演变而来”就可以了,为何加了一句“而不是分别创造出来的”? (2 分)

答案: (1) 每一论点显然往往会引出一些与我所得到的完全相反的结论。

解析: 要从第一段中找答案,与“错误”有关的句子是“每一论点显然往往会引出一些与我所得到的完全相反的结论”。

①本书论点都可用事实证明;②每一论点如果不用事实作证,就会得出相反的结论。

解析: 第一分句是双重否定句,第二分句是从反面去看。

从反面证明种与变种不是“创造”出来的,因而否定了生物的分别创造,而承认了进化论观点。

解析:此句正是达尔文进化论的核心——“演变”, 而“创造”是不当的, 它否认了“演变”。

15.(1) 第三段中“本题研究”“这个困难问题”“这个问题”是否是同一内容? (2 分)

(2) 第三段中举“动物因由家养而变异”的事例,说明了什么观点?请从全文角度考虑作答。 ( 可分条表述 )(3 分)

答案: (1) 是。内容是:生物变异及相互适应的原因和方法。

解析: 这是同一内容,这就是“生物变异及相互适应的原因和方法”。

(2) ①生物是在变异的;②生物的种是在进化演变的;③生物变异是有其相互适应的原因和方法的。

解析: 举例是为了论证观点,这里可以从前三段来看。

( 二) 阅读下面的文字,完成 16~ 18 题。 (9 分,每小题 3 分)

①其他器乐演奏家,比如蟋蟀或蚯蚓,它们单独演奏时听起来或许不像音乐,但那是因为我们听的时候脱离了上下文。如果我们能一下子听到它们合奏,配上全套管弦乐器,那巨大的合唱队集合在一起,我们也许就会听出其中的对位音,音调和音色的平衡,还有和弦和各种亮度。录制的座头鲸歌曲,充满力度和肯定,模糊和暗示,不完整,可以将它当作一个声部,好像是管弦乐队的一个孤立的音部。假如我们有更好的听力,听得见海鸟的高音,听得见成群软体动物有节奏的定音鼓,甚至听得见萦绕于阳光中草地上空的蚊蚋之群缥缈的和声,那合成的音响大约会使我们飘然欲飞的。

②当然还有其他方法来解释鲸鱼之歌。那些歌也许是有关航行,或有关浮游节肢动物的来源,或有关领地界限的简单而实打实的叙述和声明。但迄今证据还没有得到。除非有一天有人证明,这些长长的、缭绕的、执著的曲调,被不同的歌唱者重复着,又加上了它们各自

的修饰, 这不过是为了向海面下数百英里之外传递像“鲸鱼在这儿”之类寻常的信息。 否则, 我就只能相信,这些曲调是真正的音乐。不止一次,有人看到鲸鱼在歌唱的间歇,完全跃出

975333249170水面,然后以背着水,全身沉浸于阔鳍击出的波涛之中。也许它们是为刚才的一支歌如此成功而喜悦,也许是为环球巡游归来之后,又听到自己的歌而庆贺。不管怎样,那样子就是在欢腾。

③我想,造访我的外星客人听到我的唱片放第一遍时,会同样的迷惑不解。在他听来, 第十四号四重奏也许是发布某种讯息,意思是宣布“贝多芬在此”,而经过时间的流逝,湮

没于人类思想的洋流中之后, 过了一百年, 又有一个长长的信号回应它, “巴尔扎克在此”。

这三段文字的中心内容是什么?

答案: 如何去欣赏这些动物的音乐。

解析: 每段都有自己的意思,只要把三段的内容组合起来,就是三段的中心。

第②段“当然还有其他方法来解释鲸鱼之歌”中“其他方法”是什么方法?

答案: 要长时间地听 ( 观察) 。

解析: 代词可以指前面的内容,也可以指后面的内容,本题的代词应该指后面的内容。

第③段中作者说外星人“会同样的迷惑不解”,这是为什么?

答案: 给唱片赋予具体的内容是相当困难的,就像是人类给动物界的某些特别的声音以具体的意义一样。

六、 (8 分)

下面一段话中有三处语病,将原句序号及修改意见 ( 即方案 ) 写出来。 (2 分)

①我们生活在一个充满着细菌和病毒的世界里。②这些细菌和病毒到处寻找一个温暖、潮湿、营养丰富的栖息地,③例如人体就是这样一个理想的场所。④人体依靠自身免疫系统的力量,长久地能够抵抗这些“入侵者”,⑤这个系统的关键就是抗体。

答案: ②句中的“一个”应删掉。③句中的“例如”应改用“而”。 ( 或删掉“例如” ) ④“长久地”应移至“能够”之后。

根据下面提供的信息,给极光下一个定义。 (2 分)

极光是天空中一种特殊的光,是人们能用肉眼看得见的唯一的高空大气现象,它常常出现在南北半球的高纬地区,主要是南极区和北极区。这种光的美丽显示,是由高空大气中的放电辐射造成的。

答案: 极光是常常出现在南北半球的高纬地区由高空大气中的放电辐射造成的用肉眼看得见的唯一的特殊的光。

解析: 解答本题应首先根据定义的形式确定句子的主干:极光是一种 的光。然后把其他内容变为定语添加到中间即可。

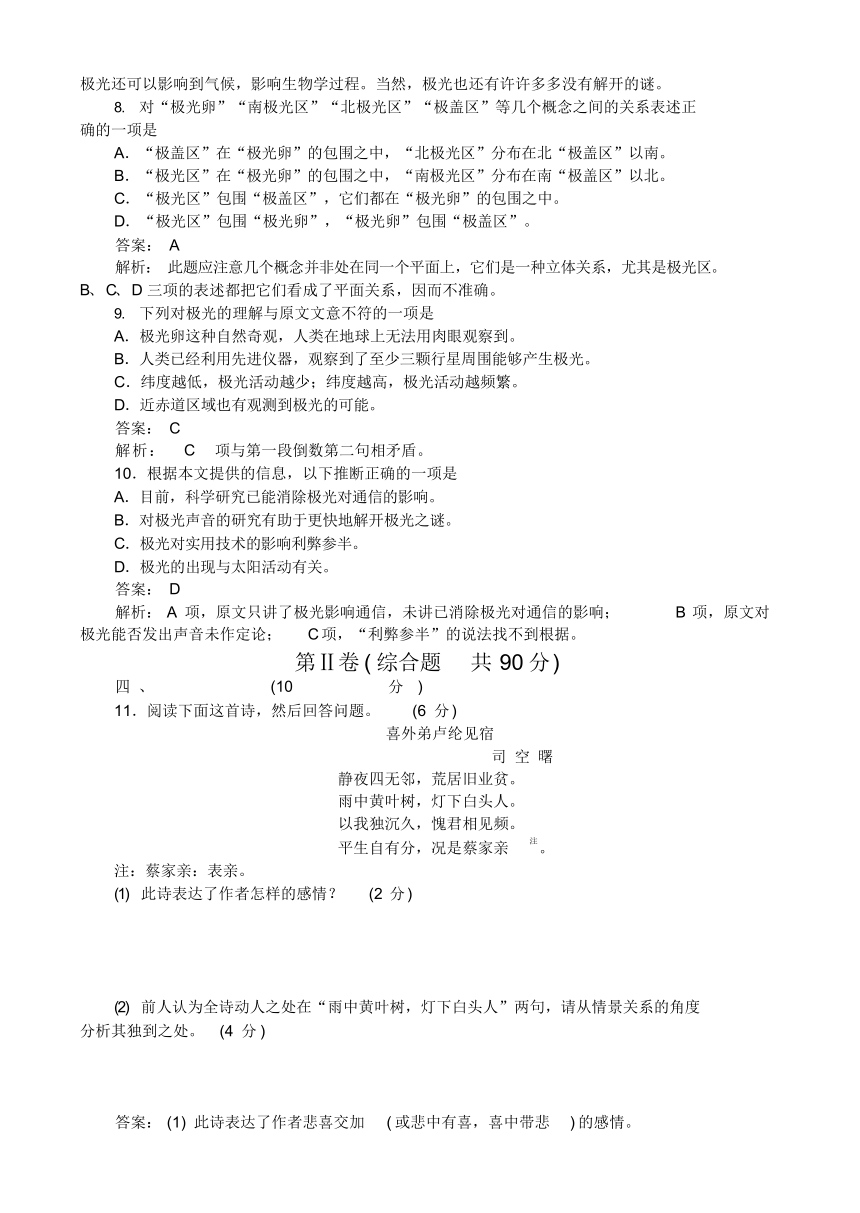

下面是北京“排队推动日”活动的标志牌。请仔细观察该标志牌,然后回答问题。(4 分)

请用简明的文字介绍一下该标志牌。

答案: 该标志牌由两部分组成,中间是由阿拉伯数字“ 1”以两个整齐排列的小人儿形式组成的“排队推动日”的标识,外面的部分由宣传口号“我排队”“我礼让”“我快乐” 和宣传内容“每月 11 日排队推动日”组成。

解析: 解答本题应注意仔细观察图片的构成部分,作详细的说明,不能有遗漏。

七 、 (50 分 ) 22.阅读下面的一段文字,根据要求作文。

任何种群为了自身的生存和发展,都需要对周围的环境进行监视和守望。羊群如此,牛群如此,一些野生动物的种群例如大雁等等也莫不如此。人类社会当然和动物的种群不能相提并论,但是同样也需要随时对周围的环境进行监视和守望。特别是在当今时代,社会的飞速发展,各种诱惑扑面而来,形形色色令人目不暇接,加上人类社会组织结构的极其复杂, 其守望的内容就更为丰富。那么,我们作为时代的主宰者,该进行怎样的守望呢?

请以“守望”为话题写一篇不少于 800 字的文章。 可以记叙经历, 编述故事, 抒发情感, 发表议论,展开想象,等等。

思路点拨: 《现代汉语词典》对“守望”的解释很简单:看守瞭望。但这个词语的内涵是丰富而广泛的,远远超出了上述解释的范畴。守望的对象可以是一个具体的事物,一种具

体的对象;也可以是一种抽象的情感以及这种情感的演绎与升华。所以同学们在写作时,你可以守望一片天空、一缕阳光,守望旧时的朋友或是原来的自己,也可以守望平凡、成熟、淳朴甚至是爱情,在守望中聚焦自己的情感和心灵,折射复杂的思念和牵挂,再现人生的喜怒与哀乐 都是可行的。

明确了守望的具体内容, 进行怎样的守望也就有了着落, 构思与立意也就有了基本方向。不是每一种守望都能圆满,不是每一种守望都能实现,但有了守望生活才可能变得深刻,心

灵才可能变得充实。写作中抓住了“守望”这个焦点,自然可以写出精彩的文章来。

写作示例:

守望宁静

戚玲玲

我渴望是一片空灵的草原,抬头是蓝蓝的天空,低头是青青的小草,没有城市的繁华与喧嚣。一切都很宁静,宁静得可听见牛儿啃草的声音;一切都很祥和,祥和得可以和白云一同漂移。没有争吵,没有压抑。在这里,天和地是一体,地和人是一体。在这里我甘愿是一棵小草,甚至是一枚沙粒。

每一个清晨,面对灿烂的阳光,感受到的只有苍白、吵闹和深深的厌倦,在辗转难眠的夜里,会感到呼吸困难,像一条被困于水底的鱼。我渴望清新、飘逸与宁静。

生活是现实的,因为你可以触摸到生活带来的伤痛,生活又是虚幻的,就像天空中的月

亮,尽管凡尘中的力量难以企及, 但只要开动智慧, 坚守着这份宁静, 拥有自己的一方静土, 掬一捧水,月亮便会笑在你的掌心。

繁华如梦,生活只是一个感受和领悟的过程,我愿用心去抚摸自然,去坚守宁静,一个人享受着这片宁静,不需要太多的理解,只要一点感悟,一点共鸣,在宁静中,我们能够彼此了解,彼此安慰。

我渴望在一片空旷的草原上,我是一个放羊人,抬头是宝石般的天空,低头是绿绿的草

儿,山丘上有点白色,是羊儿在安静地吃草。我在大草原上尽情地奔跑,尽情享受着大自然的温馨。我吹着笛,祥和围绕着心灵。

愿像一群欢乐的小女孩, 在宁静、 寥廓的草原上挥舞着柔和的彩带,优美、安谧、舒适, 与草原一体,坚守着这片宁静。在广阔而深厚的大自然中,感悟历史的沧桑,人生极美,感

悟天人合一的诗意,获得生命的体味和精神的皈依。

“晨兴理荒秽, 带月荷锄归”, 是陶渊明对田园的向往; “明月松间照, 清泉石上流”, 是王维独享山林清幽的感受; “曲径通幽处, 禅房花木深”, 是常建寄情山水的隐逸胸怀

一幅幅充满诗意的图画,蕴涵着温馨与欢畅。

因为坚守着这分宁静,便有了无限的向往,向往中充满着不尽的梦。无限的向往将成为召唤,无尽的思念将会在梦中实现。

当月光穿越过时空的隧道,当岁月悄悄逝去——我们守望宁静。尘埃落定时,我们深情回望,我们悉心聆听——我们守望宁静。

说明: 本试卷分为第Ⅰ、Ⅱ卷两部分,请将第Ⅰ卷选择题的答案填入答题栏内,第Ⅱ卷可在各题后直接作答。共 120 分,考试时间 100 分钟。

第Ⅰ卷( 选择题 共 30 分)

一、 (12 分,每小题 3 分 ) 1.下列加点字的注音全部正确的一项是

提供.(g òng)

剔.除(t ī)

胚.胎(p ēi)

红缯.(z ēng)

琐屑.(xi è) 蝙蝠(pi ān)

慰藉.(j í)

遁词(d ùn)

狭隘.( ài)

札.记(zh á)

萌蘖.(n üè) 轩辕(xu ān)

D.贮.藏(zh ù)

答案: D

醴酪.(l ào)

骷.髅(k ū)

俯瞰.(k àn)

解析: A 项,提供.(g ōng) 、慰藉.(ji è) ;B 项,萌蘖.(ni è) ;C项,蝙.蝠(bi ān) 。

2.下列有两个错别字的一组是

A.噪声

洞萧

缭绕

五采缤纷

B.神密

嘈杂

婉转

语竭词穷

B.征募

枯躁

晨曦

星陨如雨

D.急剧

紫绡

执著

根深蒂固

答案: A

解析: A 项,洞箫、五彩缤纷; B 项,神秘; C 项,枯燥; D 项,全部正确。3.下列句子中,加点成语的使用有误的一项是

此情此景,此时此地,面对这五彩缤.纷... 的极光图形,亲爱的读者,你说能不令人心醉,不叫人神往吗?

关于物种或变种的起源问题,我们即使有很多地方不能解释,也就不足为训.... 了。C.附宝见此情景,心中不禁为之一动。由此便身怀六甲.... ,生下了个儿子。这男孩就是

黄帝轩辕氏。

D.更令人叹.为.观.止. 的是极光的色彩,早已不能用五颜六色去描绘。答案: B

解析: B 项中“不足为训”意思是不能当做典范或法则。此处应用“不足为奇”。

下列句子中有语病的一句是 A.还有一种看法认为,极地冰雪丰富,贮存起来,它们在白天吸收阳光,到夜晚释放

出来,便成了极光。

同样,来自空间的电子束,打入极区高空大气层时,会激发大气中的分子和原子, 导致发光。

在电视显像管中,是一对电极和一个电磁铁作用于电子束,产生并形成一种活动的图像。

在极光发生时,极光的显示和运动则是由于粒子束受到磁层中电场和磁场变化的调制造成的。

答案: A

解析: A 项,将“贮存起来”放在“阳光”后。属语序颠倒。

二、 (9 分,每小题 3 分)

阅读下面的文字,完成 5~ 7 题。

①幼年时只知道荔枝干的壳和肉都是棕褐色的。上了小学,老师讲授白居易的《荔枝图

序》,读到“壳如红缯,膜如紫绡,瓤肉莹白如冰雪,浆液甘酸如醴酪”,实在无法理解, 荔枝哪里会是红色的!荔枝肉像冰雪那样洁白,不是更可怪吗?向老师提出疑问,老师也没有见过鲜荔枝,无法说明白,只好不了了之。假如是现在,老师纵然没有见过鲜荔枝,也可以找出科学的资料,给有点钻牛角尖的小学生解释明白吧。

②白居易用比喻的笔法来描写荔枝的形态,的确也有不足之处。缯是丝织物,丝织物滑 润,荔枝壳却是粗糙的。用果树学的术语来说,荔枝壳表面有细小的块状裂片,好像龟甲, 特称龟裂片。 裂片中央有突起部分,有的尖锐如刺,这叫做片峰。裂片大小疏密,片峰尖平, 都因品种的不同而各异。

③荔枝的肉大多数白色半透明,说它“莹白如冰雪”,完全正确。有的则微带黄色。从植物学的观点看,它不是果肉,而是种子外面的一层膜发育而成的,应称做假种皮。真正的果肉倒是前面说的连同果壳扔掉的那一层膜。荔枝肉的细胞壁特别薄,所以入口一般都不留渣滓。味甜微酸,适宜于生食。有的纯甜。早熟品种则酸味较强。荔枝晒干或烘干,肉就变成红褐色,完全失去洁白的面貌。

④荔枝不耐贮藏,正如白居易说的:“一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日

外,色香味尽去矣。”现经研究证实,温度保持在 1 ℃到 5 ℃,可贮藏 30 天左右。还应进一步设法延长贮藏期,以利于长途运输。因为荔枝不耐贮藏,古代宫廷想吃荔枝,就要派人

兼程飞骑从南方远送长安或洛阳,给人民造成许多痛苦。唐明皇为了宠幸杨贵妃,就干过这样的事。唐代杜牧诗云:“长安回望绣成堆,山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”就是对这件事的嘲讽。

⑤荔枝原产于我国,是我国的特产。海南岛和廉江有野生的荔枝林,可为我国是原产地

的明证。 据记载, 南越王尉佗曾向汉高祖进贡荔枝, 足见当时广东已有荔枝。 它的栽培历史, 就从那个时候算起, 也已在两千年以上了。 唐代对四川荔枝多有记述。 自从蔡襄的 《荔枝谱》(1059) 成书以后,福建荔枝也为人所重视。广西和云南也产荔枝,却很少有人说起。

⑥古代讲荔枝的书,包括蔡襄的在内,现在知道的共有 13 种,以记福建所产的为多,

尚存 8 种;记载广东所产的仅存一种。清初陈鼎一谱,则对川、粤、闽三省所产都有记载。

蔡谱不仅是我国, 也是世界的果树志中, 著作年代最早的一部。 内容包括荔枝的产地、 生态、功用、加工、运销以及有关荔枝的史事,并记载了荔枝的 32 个品种。其中“陈紫”一种现在仍然广为栽培。“宋公荔枝”现名“宋家香”,有老树一株,尚生长在莆田宋氏祠堂里,

依然每年开花结实。这株千年古树更足珍惜。

⑦荔枝是亚热带果树,性喜温暖,成都、福州是它生长的北限。汉武帝曾筑扶荔宫,把荔枝移植到长安,没有栽活,迁怒于养护的人,竟然对他们施以极刑。宋徽宗时,福建“以小株结实者置瓦器中,航海至阙下,移植宣和殿”。徽宗写诗吹嘘说:“密移造化出闽山, 禁御新栽荔枝丹。”实际上不过当年成熟一次而已。明代文徵明有《新荔篇》诗,说常熟顾氏种活了几株,“仙人本是海山姿,从此江乡亦萌蘖”。但究竟活了多少年,并无下文。现在科学发达,使荔枝北移,将来也许不是完全不可能的事。

下列各项不能作为“荔枝原产于我国”的论据的一项是A.海南岛和廉江有野生的荔枝林。 B.少有人说起广西和云南也产荔枝。 C.蔡襄的《荔枝谱》 (1059) 记载了福建荔枝。

D.从南越王尉佗向汉高祖进贡荔枝的时候算起,广东荔枝的栽培历史已有两千多年。

答案: B

解析:“广西和云南也产荔枝”, 这是事实, 可作为“荔枝原产于我国”的依据, 但“少有人说起广西和云南也产荔枝”,外界几乎不知道这个事实,就不能作为依据。

下列有关第⑥段的叙述正确的一项是

A.据考证:古代介绍荔枝的书,包括蔡襄的在内,共有 13 种;且以记福建所产的为多,

尚存 8 种;记载广东所产的仅存一种。B.蔡谱不仅是我国,也是世界树志中,著作年代最早的一部。 C.蔡谱中记载的生长在莆田宋氏祠堂里的“宋公荔枝”已有千年历史。D.陈谱中记载的“陈紫”荔枝现在仍然广为栽培。

答案: C

解析: A 项中说“古代介绍荔枝的书,包括蔡襄的在内,共有 13 种”,原文说“现在知道的共有 13 种”,这两者的表述不同。 B 项中说“蔡谱也是世界树志中,著作年代最早的一部”,原文说“蔡谱也是世界的果树志中,著作年代最早的一部”,“果树志”和“树志”

的外延是不同的。 D 项中说“陈谱中记载的‘陈紫’荔枝”,根据上下文来看,“‘陈紫’

荔枝”记载在“蔡谱”中。 7.根据原文提供的信息,以下推断不正确的一项是 A.从第⑦段的叙述来看,可知前人北移荔枝均未成功。 B.作者对白居易在《荔枝图序》中对荔枝的介绍均提出异议。C.根据介绍荔枝的书来推测:荔枝的品种可能超过 32 种。D.作者认为随着科技的发展,使荔枝北移,将来也许能够做到。答案: B

解析: 作者对“瓤肉莹白如冰雪”的描写持肯定态度,据此判断 B 项错误。

三、 (9 分,每小题 3 分)

阅读下面的文字,完成 8~ 10 题。

极光被视为自然界中最漂亮的奇观之一。如果我们乘着宇宙飞船,越过地球的南北极上 空,从遥远的太空向地球望去,会见到围绕地球磁极存在一个闪闪发亮的光环,这个环就叫 做极光卵。由于它们向太阳的一边有点被压扁,而背太阳的一边却稍稍被拉伸,因而呈现出 卵一样的形状。极光卵处在连续不断的变化之中,时明时暗,时而向赤道方向伸展,时而又 向极点方向收缩。处在午夜部分的光环显得最宽最明亮。长期观测统计结果表明,极光经常 出现的地方是在南北磁纬度 67°附近的两个环带状区域内,分别称作南极光区和北极光区。在极光区内差不多每天都会发生极光活动。在极光卵所包围的内部区域,通常叫做极盖区, 在该区域内,极光出现的机会反而要比纬度较低的极光区来得少。在中低纬地区,尤其是近 赤道区域,很少出现极光

现在人们认识到,极光一方面与地球高空大气和地磁场的大规模相互作用有关,另一方面又与太阳喷发出来的高速带电粒子流有关,这种粒子流通常称为太阳风。由此可见,形成极光必不可少的条件是大气、磁场和太阳风。具备这三个条件的太阳系其他行星,如木星和水星,它们的周围,也会产生极光,这已被实际观察到的事实所证明。

地磁场分布在地球周围,被太阳风包裹着,形成一个棒槌状的腔体,它的科学名称叫做

磁层。为了更形象化, 我们打这样一个比方。 可以把磁层看成一个巨大无比的电视机显像管, 它将进入高空大气的太阳风粒子流汇聚成束,聚焦到地磁的极区,极区大气就是显像管的荧

光屏,极光则是电视屏幕上移动的图像。但是,这里的电视屏幕却不是 18 英寸或 24 英寸,

而是直径为 4000 公里的极区高空大气。通常,地面上的观众,在某个地方只能见到画面的1/50 。在电视显像管中,电子束击中电视屏幕,因为屏上涂有发光物质,会发射出光,显示成图像。同样,来自空间的电子束,打入极区高空大气层时,会激发大气中的分子和原子, 导致发光,人们便见到了极光的图像显示。在电视显像管中,是一对电极和一个电磁铁作用于电子束,产生并形成一种活动的图像。在极光发生时,极光的显示和运动则是由于粒子束受到磁层中电场和磁场变化的调制造成的。

极光不仅是个光学现象,还是个无线电现象,可以用雷达进行探测研究,它还会辐射出某些无线电波。有人还说,极光能发出各种各样的声音。极光不仅是科学研究的重要课题,

它还直接影响到无线电通信, 长电缆通信, 以及长的管道和电力传送线等许多实用工程项目。

极光还可以影响到气候,影响生物学过程。当然,极光也还有许许多多没有解开的谜。

对“极光卵”“南极光区”“北极光区”“极盖区”等几个概念之间的关系表述正确的一项是

A.“极盖区”在“极光卵”的包围之中,“北极光区”分布在北“极盖区”以南。B.“极光区”在“极光卵”的包围之中,“南极光区”分布在南“极盖区”以北。C.“极光区”包围“极盖区”,它们都在“极光卵”的包围之中。 D.“极光区”包围“极光卵”,“极光卵”包围“极盖区”。

答案: A

解析: 此题应注意几个概念并非处在同一个平面上,它们是一种立体关系,尤其是极光区。 B、C、D 三项的表述都把它们看成了平面关系,因而不准确。

下列对极光的理解与原文文意不符的一项是 A.极光卵这种自然奇观,人类在地球上无法用肉眼观察到。 B.人类已经利用先进仪器,观察到了至少三颗行星周围能够产生极光。C.纬度越低,极光活动越少;纬度越高,极光活动越频繁。 D.近赤道区域也有观测到极光的可能。

答案: C

解析: C 项与第一段倒数第二句相矛盾。10.根据本文提供的信息,以下推断正确的一项是A.目前,科学研究已能消除极光对通信的影响。B.对极光声音的研究有助于更快地解开极光之谜。C.极光对实用技术的影响利弊参半。 D.极光的出现与太阳活动有关。

答案: D

解析: A 项,原文只讲了极光影响通信,未讲已消除极光对通信的影响; B 项,原文对极光能否发出声音未作定论; C 项,“利弊参半”的说法找不到根据。

第Ⅱ卷( 综合题 共 90 分)

四 、 (10 分 ) 11.阅读下面这首诗,然后回答问题。 (6 分)

喜外弟卢纶见宿

司 空 曙 静夜四无邻,荒居旧业贫。 雨中黄叶树,灯下白头人。 以我独沉久,愧君相见频。 平生自有分,况是蔡家亲 注。

注:蔡家亲:表亲。

此诗表达了作者怎样的感情? (2 分)

前人认为全诗动人之处在“雨中黄叶树,灯下白头人”两句,请从情景关系的角度分析其独到之处。 (4 分)

答案: (1) 此诗表达了作者悲喜交加 ( 或悲中有喜,喜中带悲 ) 的感情。

解析: 这首诗是作者因表弟卢纶到家拜访有感而作。首句是写作者悲凉的境遇:年老独居荒野,近无四邻,孤苦无依,生活贫困。“雨中黄叶树,灯下白头人”一联写景抒情,把

一位穷愁潦倒的白头老人的形象刻画得很丰满。 后两句写对表弟到来的感激, 这是写“喜”, 但喜中仍有悲。喜的是因为自己被贬沉沦,亲人还来探望,自然喜出望外;但自己的处境不

佳,又感到对不起亲人,所以仍感辛酸惭愧。

(2) 以悲景写哀情;不着悲字而悲情自现 ( 或寓情于景,不直接写情,而将情完全寄予在景物中 ) 。

解析: “雨中黄叶树,灯下白头人”,用树之落叶来比喻人之衰老,是颇为贴切的。树叶在秋风中飘落,和人的风烛残年正相类似,意境凄凉,树作为环境中的景物,起到了烘托作用。不着“悲”字而悲情自现:雨、黄叶树、孤灯、白头人,字字写景,又字字传情。借景抒情,情景交融。

补写出下列名句名篇中的空缺部分。 ( 任选两小题 )(4 分)

(1) 西风紧,北雁南飞。 , 。

(2)

( 王实甫《西厢记》 )

,凝绝不通声暂歇。 ,此时无声胜有声。

( 白居易《琵琶行》 )

(3) 子在川上曰:“

! 。”

( 《论语·子罕》 )

答案: (1) 晓来谁染霜林醉 总是离人泪

冰泉冷涩弦凝绝 别有幽愁暗恨生

逝者如斯夫 不舍昼夜

五、 (22 分)

( 一) 阅读下面的文字,完成 13~ 15 题。 (13 分)

975333599326本书还是摘要的性质,未必完备;有许多论述,我没能指明它 .的来历和参考资料,但是我希望读者相信我的正确。同时,我虽然力求审慎,使一切能有正确的证据,但是错误的窜

入,还是不可避免的。 本书所述及的, 仅仅是我所得到的一般结论, 略举少数事实作为说明, 希望读者不要嫌其过简。我极其盼望,并且感到有这样的需要,将来能把我所根据的一切事

实和参考文献,详尽地刊印出来。因为我十分清楚:本书中所讨论的几乎没有任何一点不能引用事实来作证,而每一论点显然往往会引出一些与我所得到的完全相反的结论。我们处理一个问题,必须把两方面的事实和证据,加以详细叙述和比较,然后才能得到完善的结果, 但这是这.里.所不能办到的。

关于物种起源的问题,如果一位博物学家,对于生物相互间的亲缘关系、它们的胚胎的

关系、地理的分布以及在地质期内出现的程序等等事实加以思考, 那么, 我们可以推想得到, 生物的种,和变种一样,是由以前别的种演变而来,而不是分别创造出来的。这个结论,即

使很有根据,但是如果不能说明地球上的无数生物,怎样经历变异而达到它们的极其完善的构造和相互适应,仍然难以令人满意。一般博物学家,常以外部环境如气候、食物等等作为惟一可能引起变异的原因。就某一狭隘的意义上来说,这可以算是正确的,这点以后当再讨论到;但是如果把像啄木鸟的构造,它的足、尾、喙、舌如此巧妙地适应于捉取树皮里面的

昆虫, 仅仅归因于外界的条件是不合理的。 又如槲寄生, 它生长在某几种树木上以吸取养料, 需要鸟类传布它的种子,更因为它是雌雄异花,必须依赖昆虫才能完成传粉作用;如果我们

仅仅以外部环境,或植物习性的影响,或植物本身的倾向,来解释这种寄生植物的构造以及

它与其他几种生物的关系,必然也同样是不合理的。

因此,我们对于生物变异及相互适应的原因和方法,迫切地需要有个明确的了解。我从事本题研究的初期,就觉得要解决这个困难问题,应当从研究家养动物和栽培植物着手;果然没有使我失望,我经常获得动物因由家养而变异的知识,虽然还不够完备,但总可以为处

1190666277400理这个问题和其他一切复杂事件提供最良好最可靠的线索。所以,这类的研究,虽然常为一般博物学家所忽略,但是我却相信它的价值的重大。

第一段中加点的“它”“这里”各指代什么? (2 分)

我没能指明它.的来历。

这是这.里.所不能办到的。

答案: (1) 论述。 (2) 本书。

解析: 指代内容要从词语前边的句子中找。“它”应指“许多论述”,而“这里”就麻烦些,应从本段来看,是“本书”。

14 . (1) 第 一 段 中 “ 错 误 的 窜 入 ” 在 本 段 有 所 照 应 , 照 应 的 句 子 是

(2 分)

第一段中,画线句子较难理解,请用简明的话,把这个句子的意思表达出来。 (2 分)

第二段中画线句子,说明“生物的种,和变种一样,是由以前别的种演变而来”就可以了,为何加了一句“而不是分别创造出来的”? (2 分)

答案: (1) 每一论点显然往往会引出一些与我所得到的完全相反的结论。

解析: 要从第一段中找答案,与“错误”有关的句子是“每一论点显然往往会引出一些与我所得到的完全相反的结论”。

①本书论点都可用事实证明;②每一论点如果不用事实作证,就会得出相反的结论。

解析: 第一分句是双重否定句,第二分句是从反面去看。

从反面证明种与变种不是“创造”出来的,因而否定了生物的分别创造,而承认了进化论观点。

解析:此句正是达尔文进化论的核心——“演变”, 而“创造”是不当的, 它否认了“演变”。

15.(1) 第三段中“本题研究”“这个困难问题”“这个问题”是否是同一内容? (2 分)

(2) 第三段中举“动物因由家养而变异”的事例,说明了什么观点?请从全文角度考虑作答。 ( 可分条表述 )(3 分)

答案: (1) 是。内容是:生物变异及相互适应的原因和方法。

解析: 这是同一内容,这就是“生物变异及相互适应的原因和方法”。

(2) ①生物是在变异的;②生物的种是在进化演变的;③生物变异是有其相互适应的原因和方法的。

解析: 举例是为了论证观点,这里可以从前三段来看。

( 二) 阅读下面的文字,完成 16~ 18 题。 (9 分,每小题 3 分)

①其他器乐演奏家,比如蟋蟀或蚯蚓,它们单独演奏时听起来或许不像音乐,但那是因为我们听的时候脱离了上下文。如果我们能一下子听到它们合奏,配上全套管弦乐器,那巨大的合唱队集合在一起,我们也许就会听出其中的对位音,音调和音色的平衡,还有和弦和各种亮度。录制的座头鲸歌曲,充满力度和肯定,模糊和暗示,不完整,可以将它当作一个声部,好像是管弦乐队的一个孤立的音部。假如我们有更好的听力,听得见海鸟的高音,听得见成群软体动物有节奏的定音鼓,甚至听得见萦绕于阳光中草地上空的蚊蚋之群缥缈的和声,那合成的音响大约会使我们飘然欲飞的。

②当然还有其他方法来解释鲸鱼之歌。那些歌也许是有关航行,或有关浮游节肢动物的来源,或有关领地界限的简单而实打实的叙述和声明。但迄今证据还没有得到。除非有一天有人证明,这些长长的、缭绕的、执著的曲调,被不同的歌唱者重复着,又加上了它们各自

的修饰, 这不过是为了向海面下数百英里之外传递像“鲸鱼在这儿”之类寻常的信息。 否则, 我就只能相信,这些曲调是真正的音乐。不止一次,有人看到鲸鱼在歌唱的间歇,完全跃出

975333249170水面,然后以背着水,全身沉浸于阔鳍击出的波涛之中。也许它们是为刚才的一支歌如此成功而喜悦,也许是为环球巡游归来之后,又听到自己的歌而庆贺。不管怎样,那样子就是在欢腾。

③我想,造访我的外星客人听到我的唱片放第一遍时,会同样的迷惑不解。在他听来, 第十四号四重奏也许是发布某种讯息,意思是宣布“贝多芬在此”,而经过时间的流逝,湮

没于人类思想的洋流中之后, 过了一百年, 又有一个长长的信号回应它, “巴尔扎克在此”。

这三段文字的中心内容是什么?

答案: 如何去欣赏这些动物的音乐。

解析: 每段都有自己的意思,只要把三段的内容组合起来,就是三段的中心。

第②段“当然还有其他方法来解释鲸鱼之歌”中“其他方法”是什么方法?

答案: 要长时间地听 ( 观察) 。

解析: 代词可以指前面的内容,也可以指后面的内容,本题的代词应该指后面的内容。

第③段中作者说外星人“会同样的迷惑不解”,这是为什么?

答案: 给唱片赋予具体的内容是相当困难的,就像是人类给动物界的某些特别的声音以具体的意义一样。

六、 (8 分)

下面一段话中有三处语病,将原句序号及修改意见 ( 即方案 ) 写出来。 (2 分)

①我们生活在一个充满着细菌和病毒的世界里。②这些细菌和病毒到处寻找一个温暖、潮湿、营养丰富的栖息地,③例如人体就是这样一个理想的场所。④人体依靠自身免疫系统的力量,长久地能够抵抗这些“入侵者”,⑤这个系统的关键就是抗体。

答案: ②句中的“一个”应删掉。③句中的“例如”应改用“而”。 ( 或删掉“例如” ) ④“长久地”应移至“能够”之后。

根据下面提供的信息,给极光下一个定义。 (2 分)

极光是天空中一种特殊的光,是人们能用肉眼看得见的唯一的高空大气现象,它常常出现在南北半球的高纬地区,主要是南极区和北极区。这种光的美丽显示,是由高空大气中的放电辐射造成的。

答案: 极光是常常出现在南北半球的高纬地区由高空大气中的放电辐射造成的用肉眼看得见的唯一的特殊的光。

解析: 解答本题应首先根据定义的形式确定句子的主干:极光是一种 的光。然后把其他内容变为定语添加到中间即可。

下面是北京“排队推动日”活动的标志牌。请仔细观察该标志牌,然后回答问题。(4 分)

请用简明的文字介绍一下该标志牌。

答案: 该标志牌由两部分组成,中间是由阿拉伯数字“ 1”以两个整齐排列的小人儿形式组成的“排队推动日”的标识,外面的部分由宣传口号“我排队”“我礼让”“我快乐” 和宣传内容“每月 11 日排队推动日”组成。

解析: 解答本题应注意仔细观察图片的构成部分,作详细的说明,不能有遗漏。

七 、 (50 分 ) 22.阅读下面的一段文字,根据要求作文。

任何种群为了自身的生存和发展,都需要对周围的环境进行监视和守望。羊群如此,牛群如此,一些野生动物的种群例如大雁等等也莫不如此。人类社会当然和动物的种群不能相提并论,但是同样也需要随时对周围的环境进行监视和守望。特别是在当今时代,社会的飞速发展,各种诱惑扑面而来,形形色色令人目不暇接,加上人类社会组织结构的极其复杂, 其守望的内容就更为丰富。那么,我们作为时代的主宰者,该进行怎样的守望呢?

请以“守望”为话题写一篇不少于 800 字的文章。 可以记叙经历, 编述故事, 抒发情感, 发表议论,展开想象,等等。

思路点拨: 《现代汉语词典》对“守望”的解释很简单:看守瞭望。但这个词语的内涵是丰富而广泛的,远远超出了上述解释的范畴。守望的对象可以是一个具体的事物,一种具

体的对象;也可以是一种抽象的情感以及这种情感的演绎与升华。所以同学们在写作时,你可以守望一片天空、一缕阳光,守望旧时的朋友或是原来的自己,也可以守望平凡、成熟、淳朴甚至是爱情,在守望中聚焦自己的情感和心灵,折射复杂的思念和牵挂,再现人生的喜怒与哀乐 都是可行的。

明确了守望的具体内容, 进行怎样的守望也就有了着落, 构思与立意也就有了基本方向。不是每一种守望都能圆满,不是每一种守望都能实现,但有了守望生活才可能变得深刻,心

灵才可能变得充实。写作中抓住了“守望”这个焦点,自然可以写出精彩的文章来。

写作示例:

守望宁静

戚玲玲

我渴望是一片空灵的草原,抬头是蓝蓝的天空,低头是青青的小草,没有城市的繁华与喧嚣。一切都很宁静,宁静得可听见牛儿啃草的声音;一切都很祥和,祥和得可以和白云一同漂移。没有争吵,没有压抑。在这里,天和地是一体,地和人是一体。在这里我甘愿是一棵小草,甚至是一枚沙粒。

每一个清晨,面对灿烂的阳光,感受到的只有苍白、吵闹和深深的厌倦,在辗转难眠的夜里,会感到呼吸困难,像一条被困于水底的鱼。我渴望清新、飘逸与宁静。

生活是现实的,因为你可以触摸到生活带来的伤痛,生活又是虚幻的,就像天空中的月

亮,尽管凡尘中的力量难以企及, 但只要开动智慧, 坚守着这份宁静, 拥有自己的一方静土, 掬一捧水,月亮便会笑在你的掌心。

繁华如梦,生活只是一个感受和领悟的过程,我愿用心去抚摸自然,去坚守宁静,一个人享受着这片宁静,不需要太多的理解,只要一点感悟,一点共鸣,在宁静中,我们能够彼此了解,彼此安慰。

我渴望在一片空旷的草原上,我是一个放羊人,抬头是宝石般的天空,低头是绿绿的草

儿,山丘上有点白色,是羊儿在安静地吃草。我在大草原上尽情地奔跑,尽情享受着大自然的温馨。我吹着笛,祥和围绕着心灵。

愿像一群欢乐的小女孩, 在宁静、 寥廓的草原上挥舞着柔和的彩带,优美、安谧、舒适, 与草原一体,坚守着这片宁静。在广阔而深厚的大自然中,感悟历史的沧桑,人生极美,感

悟天人合一的诗意,获得生命的体味和精神的皈依。

“晨兴理荒秽, 带月荷锄归”, 是陶渊明对田园的向往; “明月松间照, 清泉石上流”, 是王维独享山林清幽的感受; “曲径通幽处, 禅房花木深”, 是常建寄情山水的隐逸胸怀

一幅幅充满诗意的图画,蕴涵着温馨与欢畅。

因为坚守着这分宁静,便有了无限的向往,向往中充满着不尽的梦。无限的向往将成为召唤,无尽的思念将会在梦中实现。

当月光穿越过时空的隧道,当岁月悄悄逝去——我们守望宁静。尘埃落定时,我们深情回望,我们悉心聆听——我们守望宁静。