2021年高考语文散文阅读一轮复习学案专题五:分析鉴赏散文的表达技巧

文档属性

| 名称 | 2021年高考语文散文阅读一轮复习学案专题五:分析鉴赏散文的表达技巧 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-05 14:49:42 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021年高考语文散文阅读一轮复习

专题五:分析鉴赏散文的表达技巧

一、必备知识

散文所有的表达技巧,都是为表现文章的主旨服务的,这是在鉴赏散文表达技巧时必须明白的一个根本原则。

鉴赏表达技巧是高考的一个重要设题点。鉴赏的对象可以是一个句子、一个段落,也可以是全文。从各省市高考卷命题的切入点来看,多是一两个句子或者一个语段,而且这些句、段多是描写性的,有的题目题干中直接有“描写”字眼,有的虽有“赏析”字眼,但其句、段仍是描写性的。因此,描写性句、段的赏析是我们训练的重点。从考生作答这类题的实际情况看,有两个比较突出的问题:一是答题没有明确的思考方向,做题比较随意;二是赏析角度不全面,往往要点不全。如何解决这两个问题,做好描写性句、段赏析题呢?

1.从描写角度切入进行赏析。首先要分清是人物描写还是景物描写。是人物描写,则考虑是哪种描写(如动作、心理等);是景物描写,则要考虑其描写的角度和方法(如抓住景物特征,从形、声、色等角度来赏析);调动多种感觉,赏析动静结合、正侧结合等方法的妙处。

2.其他切入角度有:

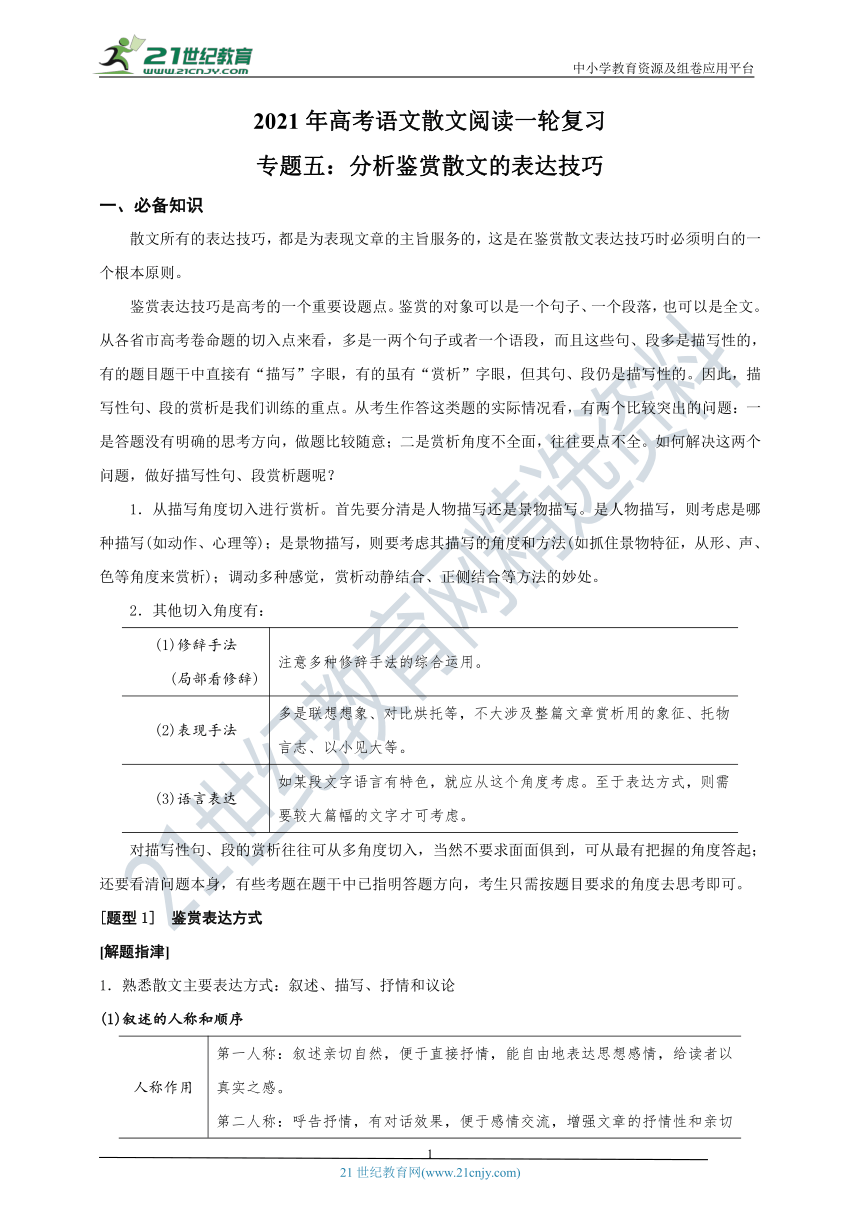

(1)修辞手法 (局部看修辞) 注意多种修辞手法的综合运用。

(2)表现手法 多是联想想象、对比烘托等,不大涉及整篇文章赏析用的象征、托物言志、以小见大等。

(3)语言表达 如某段文字语言有特色,就应从这个角度考虑。至于表达方式,则需要较大篇幅的文字才可考虑。

对描写性句、段的赏析往往可从多角度切入,当然不要求面面俱到,可从最有把握的角度答起;还要看清问题本身,有些考题在题干中已指明答题方向,考生只需按题目要求的角度去思考即可。

[题型1] 鉴赏表达方式

[解题指津]

1.熟悉散文主要表达方式:叙述、描写、抒情和议论

(1)叙述的人称和顺序

人称作用 第一人称:叙述亲切自然,便于直接抒情,能自由地表达思想感情,给读者以真实之感。

第二人称:呼告抒情,有对话效果,便于感情交流,增强文章的抒情性和亲切感,可以造成拟人效果。

第三人称:不受限制,灵活自由,可以全面地反映生活。

叙述顺序 顺叙的好处是条理清楚。

倒叙的好处是设置悬念,激发兴趣,波澜起伏。

插叙的好处是对中心事件作必要的铺垫、照应、补充和说明,使内容更充实、结构更严密、行文更活泼。

(2)描写

描写技巧 ①细节描写,场面描写,白描与细描。

②动静结合、虚实结合、正侧结合的描写。

③借助比喻、拟人等修辞手法来描写。

④选取某种具有代表性的事物来描写。

⑤语言描写。

描写角度 ①感觉角度——视觉、听觉、味觉、嗅觉等(形、声、色角度)。

②观察角度——定点观察,移步换景;远近,高低,内外。

描写作用 ①交代时间、季节、地点、气候及景物,提供人物活动的特定场所。

②奠定文章的感情基调,渲染气氛。

③揭示人物心理,表现人物性格。

④为下文作铺垫。

⑤推动情节发展。

(3)抒情和议论

用在开头 能揭示事物所蕴含的哲理和意义,起统领全文、点明中心、引出下文的作用。

用在中间 起承上启下的作用,使文章条理清晰,结构严谨。

用在结尾 点明意义,升华思想,起收束全文、画龙点睛的作用,有时还与开头相照应,首尾圆合。

2.解题基本思路

? 明确所适用的表达方式。

? 分析语句是要表现什么内容。

? 结合具体语句阐明表达效果。

? 注意联系全文主题。

[题型2] 鉴赏表现手法、结构技巧

“表现手法”这个概念有狭义和广义之分。狭义的只指象征、托物言志、衬托、对比、抑扬、虚实结合、以小见大等手法,广义的则包括修辞手法。高考卷一般使用的是狭义的概念。如需要,可按先“狭义”后“广义”的步骤思考,即先考虑狭义的表现手法,再考虑修辞手法。

[解题指津]

1.熟悉修辞手法、表现手法及其表达效果

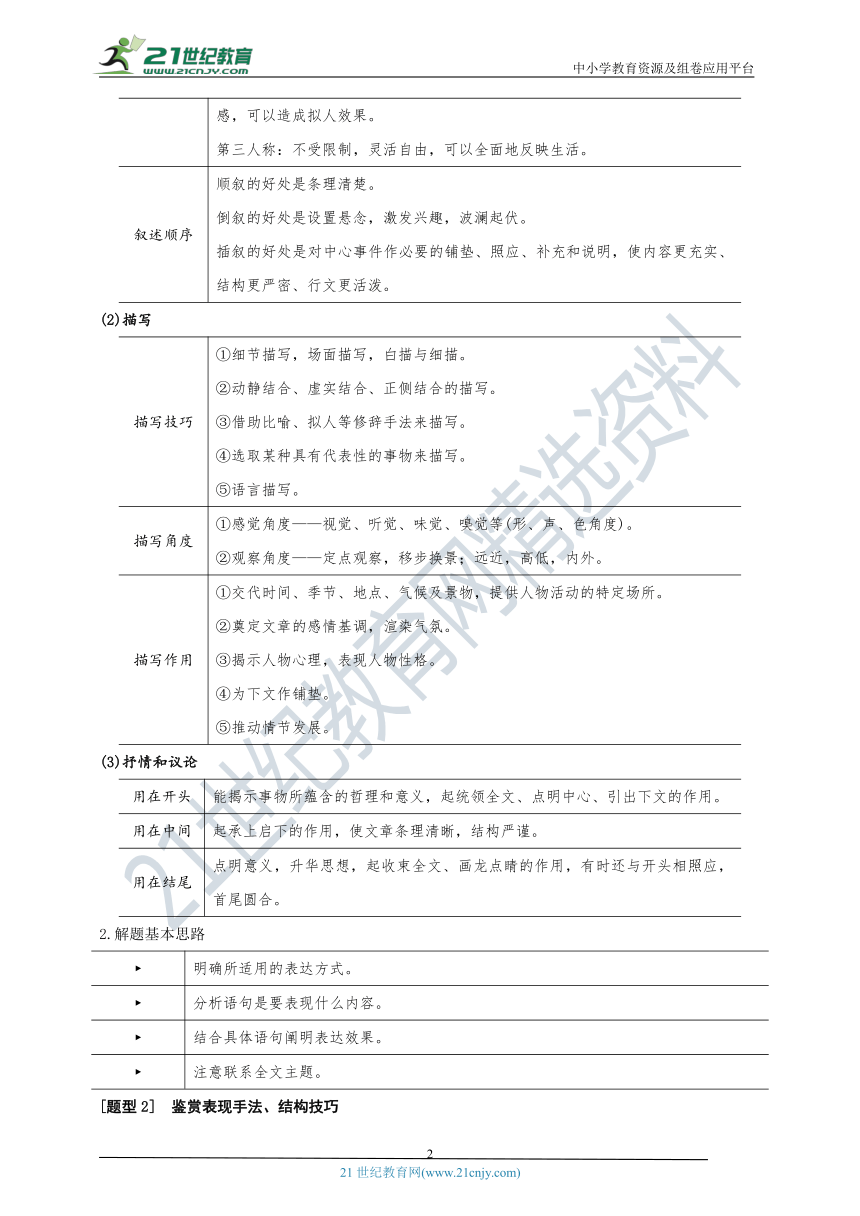

(1)九种修辞手法的特点和表达效果

比喻 用打比方的方式对事物的特征进行描绘或渲染,使事物生动形象,给人以鲜明深刻的印象。常用浅显常见的事物对深奥的道理加以说明,化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,深入浅出。

比拟 使被描摹的物(拟人)或人(拟物)生动形象,表达亲切,有情趣,给人以鲜明深刻的印象。

借代 使语言生动形象,简洁明快,常收到新颖别致、幽默风趣等效果。

夸张 突出事物的本质和特征,给人以启示;表达感情更强烈;增强语言的生动性和感染力。

对偶 在形式上,结构整齐,节奏感强,有音乐美,便于吟诵;在内容上,或两两对比,或两两映衬,或两两互补,使表达更集中、凝练而又比照鲜明。

排比 一气呵成,节奏鲜明;突出强调,长于抒情;内容集中,增强气势。

反复 写景抒情感染力强;承上启下,分清层次;多次强调,给人深刻印象。

设问 提示注意,突出强调,引起思考,使自己的回答具有说服力,增强表达效果。

反问 起强化语气的作用。

(2)常见的表现手法及其表达效果

象征 通过某一具体事物来表现与之有某种联系的概念、思想感情。引申事理,形象而含蓄,耐人寻味。

抑扬 在变化的反差中突出事物,两相对照,形成起伏之势,给读者以强烈印象,增强作品的艺术效果。

托物言志 假托某种具体事物来表达作者特定的主张或哲理。把要抒发的感情、阐发的思想借助于对某事物或物品的描摹、议论含蓄地表达出来,能给人留下思考的余地和想象的空间。

白描 不设喻、少修饰的方法,不用华丽的辞藻,以最经济、最俭省的笔墨勾勒出鲜明生动的形象。它往往寥寥几笔就能起到突出事物神韵的效果。

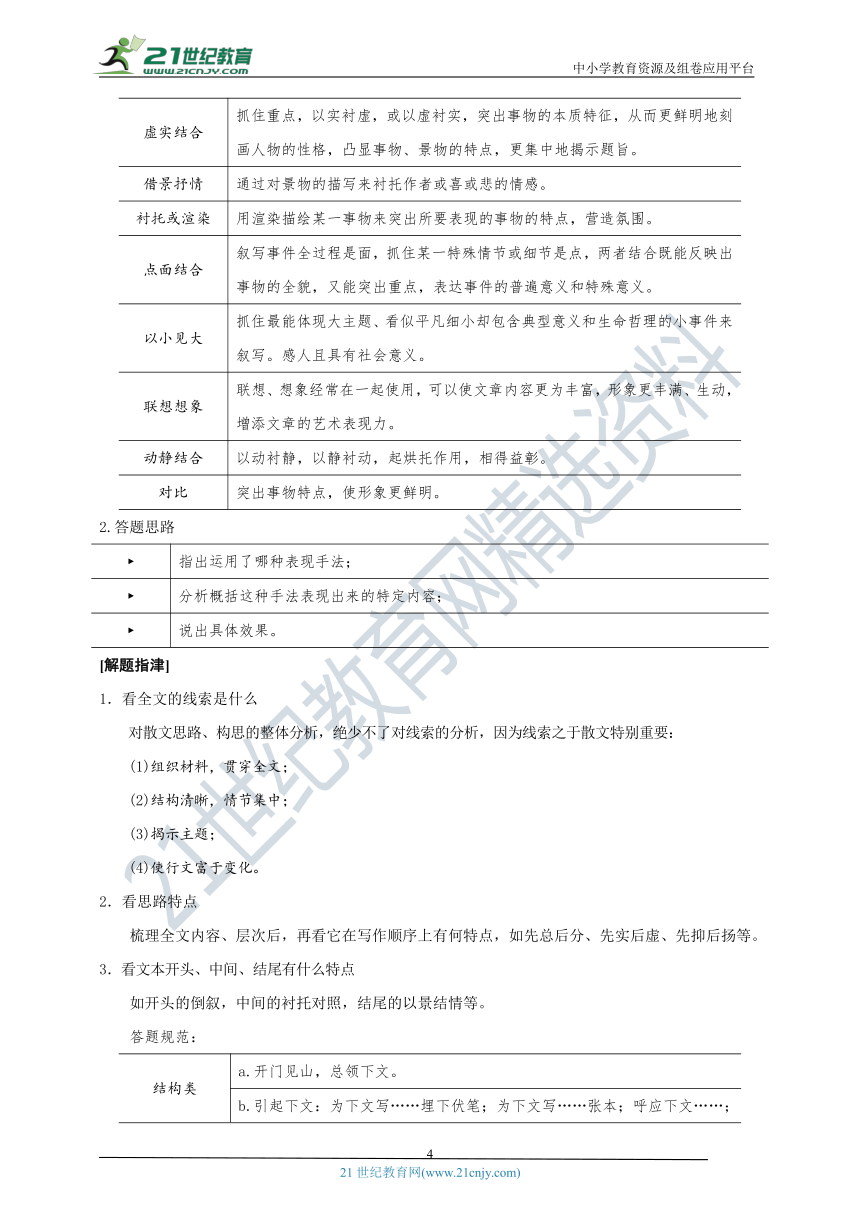

虚实结合 抓住重点,以实衬虚,或以虚衬实,突出事物的本质特征,从而更鲜明地刻画人物的性格,凸显事物、景物的特点,更集中地揭示题旨。

借景抒情 通过对景物的描写来衬托作者或喜或悲的情感。

衬托或渲染 用渲染描绘某一事物来突出所要表现的事物的特点,营造氛围。

点面结合 叙写事件全过程是面,抓住某一特殊情节或细节是点,两者结合既能反映出事物的全貌,又能突出重点,表达事件的普遍意义和特殊意义。

以小见大 抓住最能体现大主题、看似平凡细小却包含典型意义和生命哲理的小事件来叙写。感人且具有社会意义。

联想想象 联想、想象经常在一起使用,可以使文章内容更为丰富,形象更丰满、生动,增添文章的艺术表现力。

动静结合 以动衬静,以静衬动,起烘托作用,相得益彰。

对比 突出事物特点,使形象更鲜明。

2.答题思路

? 指出运用了哪种表现手法;

? 分析概括这种手法表现出来的特定内容;

? 说出具体效果。

[解题指津]

1.看全文的线索是什么

对散文思路、构思的整体分析,绝少不了对线索的分析,因为线索之于散文特别重要:

(1)组织材料,贯穿全文;

(2)结构清晰,情节集中;

(3)揭示主题;

(4)使行文富于变化。

2.看思路特点

梳理全文内容、层次后,再看它在写作顺序上有何特点,如先总后分、先实后虚、先抑后扬等。

3.看文本开头、中间、结尾有什么特点

如开头的倒叙,中间的衬托对照,结尾的以景结情等。

答题规范:

结构类 a.开门见山,总领下文。

b.引起下文:为下文写……埋下伏笔;为下文写……张本;呼应下文……;奠定了文章的情感基调;为……作铺垫;与下文……形成对比(反衬),使文章有波澜。

c.承上启下:既承接了上文……,又引起了下文……;由……过渡到……;由……转而写到……。

d.总结上文:呼应上文……;点明了全文……的主旨,并进一步……;卒章显志,表达了……。

e.线索:是贯穿全文的线索,在文中……次出现,……,层层递进;逐层深入,把……的感情推向了高潮。

内容类 是为了写……或为了说明……(主要内容或主题),抒发了作者……的感情,营造了……的氛围,奠定了……的感情基调。

表达效果类 一般效果是引入自然,吸引读者,增强感染力;特殊效果须结合语段所用的表达技巧来谈。

读者角度 设置……悬念,吸引读者;产生共鸣,强化了读者印象;给读者留下思考、回味的空间。

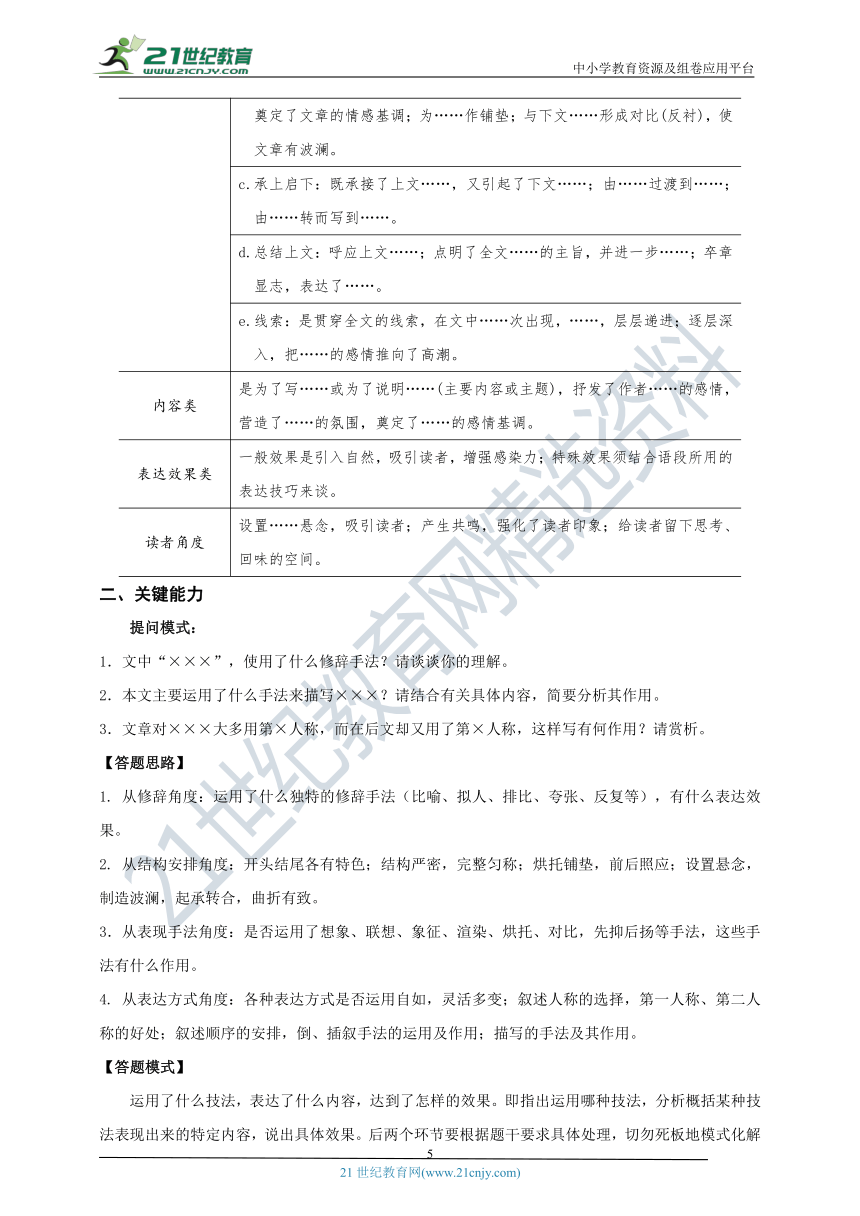

二、关键能力

提问模式:

1.文中“×××”,使用了什么修辞手法?请谈谈你的理解。

2.本文主要运用了什么手法来描写×××?请结合有关具体内容,简要分析其作用。

3.文章对×××大多用第×人称,而在后文却又用了第×人称,这样写有何作用?请赏析。

【答题思路】

1. 从修辞角度:运用了什么独特的修辞手法(比喻、拟人、排比、夸张、反复等),有什么表达效果。

2. 从结构安排角度:开头结尾各有特色;结构严密,完整匀称;烘托铺垫,前后照应;设置悬念,制造波澜,起承转合,曲折有致。

3.从表现手法角度:是否运用了想象、联想、象征、渲染、烘托、对比,先抑后扬等手法,这些手法有什么作用。

4. 从表达方式角度:各种表达方式是否运用自如,灵活多变;叙述人称的选择,第一人称、第二人称的好处;叙述顺序的安排,倒、插叙手法的运用及作用;描写的手法及其作用。

【答题模式】

运用了什么技法,表达了什么内容,达到了怎样的效果。即指出运用哪种技法,分析概括某种技法表现出来的特定内容,说出具体效果。后两个环节要根据题干要求具体处理,切勿死板地模式化解答。

对点专项训练

【2020·浙江省高三一模】阅读下面的文字,完成下面小题。

老船上岸

阿占

一条二十年的老木头船,用凶恶的风浪做了文身,满布的杀伐之气,就像那些久经沙场的武王。现在,它被搁置在早春的岸滩上,正午时分,若靠近船身,能听见喑哑低闷的声音从深处传来——榫卯彻底相离,绝响四起,生命里最后的动静。咔吧一声!榫卯相扣,这是新船才有的资格。老船恰恰相反,响起来的,是散了架的声音。

渡海的老船,当年渡的是苦难,渡的是艰险,能够从这些个中间抽身而过的,怕也只有仁慈了。老船身上的每一块木头都有灵性,早就成了雷电的一部分,成了风暴的一部分。老船曾经对主人说过,如果有一天老了干不动了,要将它留在大海上,随风浪漂泊,逐渐解体。或者在某个瞬间凭借风浪与礁石的夹击而粉碎,转眼沉入海底——这些都可以让老船拥有从出生到死亡一直属于大海的荣耀感。死于大海,老船相信还会有来世。至不济,也要拥有滩涂一隅,对死亡保持觉知,潮汐涨落,时间显示出不动声色的力量,生命之光与死亡阴影重新融合,流沙如软金覆盖了所有的秘密。

主人肖老大没有背叛老船。在渔村,老船不能用了,拆卸变卖是一种约定俗成,十个有九个船老大都会这么做,除了肖老大。他知道老船不想这样死。相会过千军万马,最后落得变卖残骸,这样的过程比结果更疼痛。死亡最可怕的地方不在于丢失未来,而在于没有了过去。唯肖老大与老船惺惺相惜。

不过是一条渡海的破船,留着干什么?人们不解地问。包括肖老大的儿子。

回想起海上的苍茫日夜,一切背景都简化了都退后了,只剩下孤独的海平线。肖老大和老船始终没有发现岸,他们固守着心中的石头,彼此默契。来了好潮水几天几夜不能睡觉,要趁着潮水浪峰抢鱼。在风口浪尖,他们一起扯着嗓子吼起来。肖老大到死都不会忘记有一年的农历九月初五,早晨出海还是漫天的胭脂彩霞,到了中午头儿海就怒了,眨眼工夫,灌满铁铅的云层越来越厚,沉沉地碾压而过。肖老大从没见过这么逼仄的天空,他感觉快要憋死了。忽然,冰雹噼里啪啦地砸了下来,最小的如鸡蛋,大的竟好比半块砖头。那浪啊,扯天扯地。一个浪峰过来,船被抛了出去;再一个浪峰过来,船又被接住了。渔伙计们不是吐出了苦胆就是吓破了胆,根本无从下手,只听任上天安排。

一个又一个的浪峰之后,肖老大惊奇地发现船竟然没翻,自己还活着。这个时候,岸上的女人们早已哭声一片。冰雹把庄稼地都打烂了,那树叶一样的木头船还能在吗?哭上一阵,又憋了回去,女人们齐齐地跑到码头上等着,死死地望向轰隆翻卷的大海,彼此只说宽慰的话。肖老大与老船相依为命,彼此的悲喜是连同着生死沉浮一起完成的。二十年前,肖老大正值壮年,那个吉日,他兴兴头头地购置了渔网渔具,在新船上贴满了对联——大桅上贴“大将军八面威风”,二桅上贴“二将军日行千里”,三桅上贴“三将军舵后生风”,四桅上贴“四将军前部先锋”,五桅上贴“五将军五路财神”,船舱内贴“船舱满载”“积玉堆金”,大网上贴“开网大吉”,船头上贴“船头无浪多招宝”,船尾上贴“船后生风广进财”……终于,一切停当了,放炮仗,请财神,做羹饭,下水——二十年前的老船是个披挂齐整的新晋武王啊。

船通常需要三年两修。过去的二十年里,肖老大都是按照这个频率把船交给石老二,就像肖老大的爹把船交给石老二的爹,一样。从祖上开始,石家就是半岛地区有名的船匠人,凭借一把斧头、一把刨子、一把锯子、一个凿子、一些麻丝、一点油灰,石家在不同的渔村里施展着匠心和苦心。修船是一种缘分,更是一种悟性——整个木头船都是手工打造的,修补只能依靠手工推进,一寸是一寸,一厘是一厘,想快也快不起来,即便五六米长的小船,缝缝补补也要七八天功夫。以前这门手艺不传外姓人,师傅门下颇为拥挤,后来木船被铁壳大船替代,再加上修船又累又枯燥,很多人转行不干了,年轻人更看不上这份出力差事,修船匠就跟海里的鱼一样,越来越少了。

老船最后一次修整是两年前的事情。这船到年岁了,石老二说。我也到年岁了,肖老大说,春秋天三五海里跑跑,捞点小鱼虾,就消停了。后来又说到了各自的儿子。肖老大的搞养殖,石老二的开渔家宴,他们不会打鱼也不会修船,钱倒没少赚。

茶水浓酽才能解暑,茶锈如铁,就像岁月的坚硬。肖老大给石老二递了烟,笑眯眯地说下去——那些年船把肖老大带到了不为人知的所在。海怪,大鱼,他都见了。大鱼的脊背是黑乎乎的,拱形,就像退潮时露出的岛子。有月亮没有风的晚上,船把肖老大带到海中央,大鱼就会来报信,告诉他在哪里撒网能满载而归。鱼嘴一张一合,脆生生的声响能在水面上走很远。肖老大就仰天长笑,那笑声甚至能把月亮击落。

夏天之后,肖老大与石老二再无后会。又过了一个夏天,肖老大与老船一起上岸,渔网渔具都撒在房顶上,老船则风化于天地自然之间,于是便有了开头的那一幕。也许用不了多久,人们会说,看那老船,像被狼吃剩的牛或马的骨架,也像被人和猫吃过的鱼的骨架。到那个时候,肖老大必定更老了,每逢涨大潮的日子,他都要孑孓而行于岸滩,去看望老船。海风啸叫起来,浪的堆叠如雪,他们一起组成了举世的废墟。

(《解放日报》2019年4月25日,有删改)

1.概括老船上岸的原因。

2.赏析文中画横线语句。

3.从老船的视角评价肖老大。

4.结合文本,谈谈你对文末“举世的废墟”的理解。

【答案】

1.(1)船到年岁了。(2)肖老大到年岁了。(3)鱼越来越少了。(4)年轻一代已经不愿继承老一代的职业。

2.(1)从修辞角度看:比喻、夸张、拟人手法。“大鱼的脊背”像“退潮时露出的岛子”,用比喻手法写出了当年船带肖老大看到了海中神奇的景象。用夸张手法写肖老大的笑声,表现他的勇敢和自信。用拟人手法写船带肖老大到“不为人知的地方”,到“海中央”,写出了船和肖老大之间心灵相通。用拟人手法写“报信”,写出了肖老大是捕鱼行家。(2)从句式角度看:长短句交错,“海怪,大鱼,他都见了”等短句与前后的长句结合,使行文富有节奏。(3)从表达方式看:细节描写(动作描写),“鱼嘴一张一合”“肖老大就仰天长笑”等写出了船夫海上捕鱼时的特殊经历。(4)从语言特征看:“笑眯眯”“黑乎乎”“脆生生”等叠词的使用增强了文章节奏感。

3.(1)肖老大,你是讲信用重情的人。我老了,不能用了,你没有像别人一样把我拆卸变卖。你是最懂我的人,你让我到死都拥有过去。二十年前,你把我披挂整齐并坚持三年两修,从未停止,直到我们都老去。现在,你还不忘时时来看我。(2)肖老大,你是坚强勇敢的人。生死沉浮,历经苦难艰险,在海上几天几夜不睡觉,在冰雹中幸存下来,你从来不曾放弃退缩。

4.(1)肖老大年老了,不能出海,船也年久失修,风化于天地自然间,已无法下海,两者都成了“废墟”。

(2)肖老大与老船相依为命,悲喜与共,一起生死沉浮,一直拥有从出生到死亡属于大海的荣耀感,他们一起构成了“举世的废墟”。

【解析】

1.本题考查理解内容并概括要点的能力。解答此题,首先要认真审题,明确题干要求;然后整体感知文章内容,明确答案涉及的语段内容,勾画出关键语句;最后分类整理,概括答案。

本题要求概括老船上岸的原因,原因一般分直接与间接原因,概括时要保证准确而且全面。结合原文语句“这船到年岁了,石老二说”“我也到年岁了,肖老大说,春秋天三五海里跑跑,捞点小鱼虾,就消停了”“后来又说到了各自的儿子。肖老大的搞养殖,石老二的开渔家宴,他们不会打鱼也不会修船,钱倒没少赚”“年轻人更看不上这份出力差事,修船匠就跟海里的鱼一样,越来越少了”。结合以上内容从船、人、鱼、职业承继四个角度概括即可。

2.本题考查赏析句子的能力。解答本题,首先要认真阅读并理解句子的内容;然后从修辞手法、用词、句式、情感等角度,分析并明确句子的表达特点,从而确定赏析点;最后结合内容,认真揣摩作者情感,分析句子的表达效果。

文中画横线语句是写肖老大讲述这些年来与老船的经历,有所见、所闻、所感。从表达方式上来看,侧重描写,“鱼嘴一张一合”“肖老大就仰天长笑”等典型的细节描写,生动、形象、真实的展现了海上捕鱼的情景感受。从修辞手法来看,“大鱼的脊背是黑乎乎的,拱形,就像退潮时露出的岛子”使用比喻,形象地写出肖老大看见的神奇的景象;“那些年船把肖老大带到了不为人知的所在”“船把肖老大带到海中央,大鱼就会来报信,告诉他在哪里撒网能满载而归”运用拟人,写出了船与人心灵相通;“肖老大就仰天长笑,那笑声甚至能把月亮击落”运用夸张的手法,表现人物的气势与自信。从句式特点和用词上看,长短句交错,及“笑眯眯”“黑乎乎”“脆生生”等叠词的使用,都使描述生动、活泼,读来节奏明快。

3.本题考查赏析、评价人物形象的能力。文学作品中人物形象的刻画分直接描写和间接描写。解答此题,首先要整体感知文章内容,根据要求梳理出主要事件;然后结合具体事件分析人物形象,分析时从人物身份、职业,正侧面描写,以及作者倾向等角度入手,准确全面的评价人物形象特点;最后选择准确的词语,结合内容分析作答。

首先,审题时注意题干提示信息:对象“肖老大”,答题角度“从老船的视角”评价。然后,结合文章标题“老船上岸”及整体内容可知,文章内容写老船为什么上岸(上岸前),上岸后怎样。上岸前,老船与肖老大共同经历二十年的海上捕鱼经历,见证了二十年来肖老大意气风发的时候。结合语句“来了好潮水几天几夜不能睡觉,要趁着潮水浪峰抢鱼。在风口浪尖,他们一起扯着嗓子吼起来”“冰雹噼里啪啦地砸了下来,最小的如鸡蛋,大的竟好比半块砖头。那浪啊,扯天扯地。一个浪峰过来,船被抛了出去;再一个浪峰过来,船又被接住了……一个又一个的浪峰之后,肖老大惊奇地发现船竟然没翻,自己还活着”分析,肖老大是勇敢坚强的人。上岸后,主人肖老大没有背叛老船,结合语句“在渔村,老船不能用了,拆卸变卖是一种约定俗成,十个有九个船老大都会这么做,除了肖老大。他知道老船不想这样死”“到那个时候,肖老大必定更老了,每逢涨大潮的日子,他都要孑孓而行于岸滩,去看望老船”“船通常需要三年两修。过去的二十年里,肖老大都是按照这个频率把船交给石老二”分析,肖老大是重情重信的人。最后,结合以上分析,注意用第二人称评价肖老大形象特点。

4.本题考查理解关键短语含义的能力。解答此题,首先要理解短语的表层意义,然后回归原句,结合语境揣摩短语的深层意义或言外之意(包括所表达的作者的思想、感情、观点、态度,所描述人物的思想、性格,及本身的丰富意蕴等)。可从这几个方面入手:分析词语,分析结构,分析在文中的位置,分析手法,分析表达意图等。

首先,从短语结构来看,“举世的废墟”是一个偏正短语。中心词“废墟”,本指遭受破坏或灾害后变成的荒凉的地方;“举世”是定语,起修饰作用,指整个世间、全世界。然后,回归原文语境分析其含义。结合文中原句“海风啸叫起来,浪的堆叠如雪,他们一起组成了举世的废墟”可知,“举世的废墟”是“他们”组成的,“他们”指因衰老不能出海的肖老大和风浪侵蚀下废弃的老船。再结合原文语句“死亡最可怕的地方不在于丢失未来,而在于没有了过去。唯肖老大与老船惺惺相惜”“肖老大与老船相依为命,彼此的悲喜是连同着生死沉浮一起完成的”“又过了一个夏天,肖老大与老船一起上岸”分析,“举世的”是突出肖老大与老船生死相知、相惜的情感。

【2020·四川省高三二模】阅读下面的文字,完成下面小题。

无法平视的草垛

刘星元

我无法平视那些草垛。在深秋,甚至比深秋更为深邃的季节,它们三三两两的割据一方,如一个村子中不同姓氏的家族分布一般,看似杂乱无章,实则井然有序。它们像伟岸的兵勇一样拱卫着人间的部落,拱卫着人们的柴米油盐、婚丧嫁娶。

其实这是必然的——在人间的秩序里,人们凭借自己的血液和姓氏分庭立户,散布于村庄的不同方位,作为人类的附属之物,那些草垛必然跟随着人的安居乐业而落地生根,又必然跟随着人的腾转挪移而改变自己占据的那一片土地。人走到哪里,它们就会跟随到 哪里。

无数个深秋,我们心存敬畏,驾着丰收的马车,驾着载着粮食和柴禾的马车,小心翼翼地从已经分娩的土地上穿过,并且告诉自己,决不让任何一束柴草留在风中。那些满载柴草的马车又高又大,每一辆都是一座向着村庄缓缓移动的山丘,山丘之上,最高的那一束柴草在夜空中往往篡夺着神的权威。这样说绝对没错—唯当此时,它就是神,是我们全部的丰收和幸福。在神的庇护之下行走,我们何其丰盈富足,用尽力气的我们都带着甜蜜的疲惫,顺从地低下了头。而这些堆在马车上的柴禾,转移到村庄周围,就是我们称之为草垛需要仰视的山峦。

我总是朦朦胧胧看到那些以从草垛里抱来的柴禾为脚的炊烟,在天空中自由自在、无拘无束地行走。我没敢顺着炊烟往下看,因为我知道,炊烟之下,就是我的母亲。她和任意一位家乡的母亲一样,面对生活,她从来都是低着头,不看高处。

那么,炊烟之上是什么呢?

我想起多年前的深秋,我们——我和姐姐躺在草垛之上望向天空的情景。在我们看来,草垛那么高,高过了村庄里的任意一间屋子,高过了卧在远处的任意一座山,高过了我们能攀爬的任意一种高。可是和高处的天空相比,它依然不够高,甚至不能用不够高来表述,只能说低,甚至更低。

那时候,我们手握着五颜六色的糖纸,隔着那些花花绿绿的颜色的糖纸看天,我的糖纸是什么颜色的,天空就是什么颜色的。多富有呀—我的口袋里就躲藏着那么多五颜六色 的天空,那些云朵就是一大块一大块的五颜六色的棉花糖,它们勾起了我们心里的甜,那些甜像温润的牛奶一样铺满了我们的整个童年。无数个黄昏,我们就是以这样一种最接近天空的方式,小心翼翼地展览着我们自己的天空。那时候的天空才叫天空,那时候的云朵才叫云朵。它们的美和好,让我多少年都念念不忘。

现在回过头来再想想,我觉得和草垛相比,需要借助高高的草垛才能抵达幸福的我们,何其低矮呀。是的,在人世,我们何其渺小。野火烧不尽,春风吹又生。那些草,活了死,死了活,生生死死,不绝不灭。那些以草为骨,以草做肉的草垛,高了低,低了高,高低之间,赓续有道。而我们却不过是一粒尘埃,起了伏,伏了起,起伏不定,身不由己。

幸好我们还有草垛相依为命。或者说,幸好还有草垛为我们续命。在村庄,只要还有一座草垛高高耸立,就能燃起我们心中的火焰,就能支撑起我们,托举起我们。

我们常说,草民。是啊,草民,草野之民,如草之民。我们的祖先何其智慧啊,他们老早就已洞察出我们与草木之间不同寻常的联系。他们把草和民连在一起,一起生,一起死,一起摇曳,一起繁衍。最重要的是,我们还要与草一起卑微。愿意和草一起卑微,我想,祖先们一定不是自轻自贱,而是对每一棵草都心存感激和敬畏,他们甚至或许觉得,与草木为伍都是一种高攀,草在民上,敬重草木至少也该是在敬重自身。草木为柴,草种为粮,一棵草就是我们活着的依据。

我真的无法平视那些草垛。我心里的草越来越少,心里的火也越来越少。心外的火却已开始燃起来,此起彼伏,遮天蔽日。田野之上,再也没有人愿意驾着马车送那些大批大批的禾木回到村庄,以草垛的形态继续活着。它们被机器推到庄稼地边的废沟里,一把火后,燃成一团灰,那些灰,甚至都不能与土地混在一起,它们与天地各据一方,渭泾分明。我真的无法平视那些草垛,即便我想去平视甚至仰视,也无法再从口袋里抽出那些五颜六色的天空了。天空一任空着,天空之下,草垛全无;天空一任空着,天空之上,再无炊烟行走。

没有草垛拱卫着的村庄多么孤单。

“萁在釜下燃,豆在釜中泣。”家乡以后大概都不会再有萁豆相煎的景象了。那些被煮熟、煮透的粮食,它们已经和自己的秸秆骨肉分离得太久了,而且还会更久下去。然而,这骨肉分离的景象又该称之为什么剧呢?

(摘编自《散文》2018年第 3期)

5.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项( )

A.文章开篇将“草垛”喻成乡村的“家族”兵勇”,它们拱卫着人们的柴米油盐,婚丧嫁娶,与乡民生活密切相关。

B.“她从来都是低着头,不看高处”是因为母亲们勤恳劳作,为了家人的生活奔忙,对生活没有期冀与幻想。

C.本文灵活运用多种表现手法,以“草垛”为载体记述生活点滴事件,语言质朴却饱含着作者真挚的感情。

D.文章结尾引诗句抒情,意蕴丰富,含义精警。尾句以问作结,给读者留下了更多的思考空间,耐人寻味。

6.结合全文说明“草垛”的含义。

7.请简要赏析文章划线的句子。

【答案】

5.B

6.①为乡民提供粮食和柴火,是乡民生活的保障;②“草垛”代表农耕时代的生活方式,象征着质朴的多村生活;③承载着我童年美好的记忆,寄托着我对草垛的感激和敬畏之情。

7.①对比,将人与草垛进行对比,显出人生命的弱小,从而凸显人们对草垛的依赖,寄托作者对草垛的感恩之情。②比喻。把人喻为“尘埃”,生动形象的写出人在自然界面前的卑微与渺小。③以短句为主,语言简洁明快,富于节奏感。间以长句,句式长短错落,富有变化。④蕴含了作者丰富的感情。寄寓了作者对草垛赓续有道的赞叹与敬畏之情,对人身不由己感到无奈。

【解析】

5.本题考查欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力。散文类阅读的选择题,主要考核对文意、主旨、结构、人物形象等的分析、理解,这些是命题者的设题点,做题时在读懂文章的基础上,尤其要注意分析备选答案在文意、主旨、情感、人物的性格或心理等方面的表述是否得当,表达特色方面的判断是否恰当。

B项,错在“对生活没有期冀与幻想”。母亲不是没有对生活的期冀与幻想,只是生活的负重让她们为了家人惯于低头劳作,少有时间抬头憧憬未来。故选B。

6.本题考查对文中重要词语的含义的理解和分析能力。本题考的是结合全文说明“草垛”的含义。分析时,首先要读懂全文,然后分析“草垛”的表层义,它是否还有比喻义、象征义、深层义、双关义等。这就要求考生先答出“草垛”在文中的表层义,还要结合文本的主旨,答出其深层义,即:象征义、主旨、情感等方面的含意。“它们像伟岸的兵勇一样拱卫着人间的部落,拱卫着人们的柴米油盐、婚丧嫁娶。”“那些以从草垛里抱来的柴禾为脚的炊烟,在天空中自由自在、无拘无束地行走”“草木为柴,草种为粮,一棵草就是我们活着的依据。”“幸好我们还有草垛相依为命。或者说,幸好还有草垛为我们续命。在村庄,只要还有一座草垛高高耸立,就能燃起我们心中的火焰,就能支撑起我们,托举起我们。”由此可见“草垛”为乡民提供粮食和柴火,是乡民生活的保障。“我们——我和姐姐躺在草垛之上望向天空的情景。……”“那时候,我们手握着五颜六色的糖纸,隔着那些花花绿绿的颜色的糖纸看天,我的糖纸是什么颜色的,天空就是什么颜色的。”由此可见“草垛”承载着我童年美好的记忆,象征着质朴的乡村生活。“无数个深秋,我们心存敬畏,驾着丰收的马车,驾着载着粮食和柴禾的马车,小心翼翼地从已经分娩的土地上穿过,并且告诉自己,决不让任何一束柴草留在风中。”由此可见“草垛”还代表农耕时代的生活方式,寄托着作者对草垛的感激和敬畏之情。

7.本题考查的是赏析文中重要句子的能力。赏析句子时,首先要分析句子是否使用某种修辞手法,如果使用了某种修辞手法,就从手法着手来赏析句子。回答时,先准确判定使用的修辞手法,再结合文段解释这种修辞手法的体现,并分析使用这种手法的效果。另外,赏析句子时,还要从句式特点、字里行间蕴含作者某种感情等角度赏析句子。分析效果首先答出一般效果,然后结合句子分析具体的效果。如此题中,“那些以草为骨,以草做肉的草垛,高了低,低了高,高低之间,赓续有道”和“我们却不过是一粒尘埃,起了伏,伏了起,起伏不定,身不由己”,将人与草垛进行对比,显出人生命的弱小,从而凸显人们对草垛的依赖,寄托作者对草垛的感恩之情,也寄寓了作者对草垛“赓续有道的”赞叹与敬畏和对人身不由己的无奈。“我们却不过是一粒尘埃”运用比喻,把人比喻为“尘埃”,生动形象地写出人的卑微与渺小。“活了死,死了活,生生死死,不绝不灭”,“高了低,低了高,高低之间,赓续有道”,“起了伏,伏了起,起伏不定,身不由己”运用短句,简洁明快,富于节奏感,间以“而我们却不过是一粒尘埃”这样的长句,句式长短错落,富有变化。

【2020·天津市滨海新区塘沽第一中学高三月考】阅读下面散文,完成小题。

喀左看水

车承金

①喀左缺水。这个地处辽西的塞外小县,境内没有江,没有湖,远离大海,十年九旱,严重缺水。也许正因为缺水,流经的大凌河和榆河里的那一点点水,在当地人眼里如金子般金贵。当地人以其勤劳、智慧的品质和诗意、浪漫的情怀,为这两条河流注入生机和活力,展现出一幅“山水相依,天人合一”的人间诗画。

②龙源湖,一听名字,眼前就是一片浩淼澄碧的景象。叫湖,其实不是湖,是大凌河与榆河之水的交汇处。坦荡豪放走来的大凌河与一路蜿蜒多姿的榆河在此牵手、合为一体后,向东奔流而去。由此她被确定为大凌河干流之源。一道三百多米长的橡胶坝在两河的交汇的地方那么轻轻的一卧,就有了这一片烟波浩淼、粼粼碧波的龙源湖,犹如城市硕大的“肺叶”,在调节、净化着空气。

③早上来时,清晨的第一缕阳光正洒在龙源湖的湖面上,如同撒了一层细碎的金子,在静静的湖面上闪烁,并不断地伸缩着、跃动着,企图要走上岸来似的。三个人工岛屿如三颗墨绿色翡翠,镶嵌在静静的水面中。白色的游艇犹如一只白天鹅在水面上漂浮着。湖边漫步的人们不知是被这神奇的美景震撼了,还是怕碰碎了这一湖的金灿与寂静,还是忙着深呼吸淘.洗.肺腑,没有一个大声说话的,然而,轻盈的脚步却流露出愉悦与兴奋。一只水鸟掠过水面,一低头,啄碎了静静的水面,金灿灿的涟漪由近及远,像梦幻般滑行、扩散开来。时间如一把扫帚,一会就扫走了这一湖金黄,还湖以本来面目。

④停住脚步,仔细看看,这片辽阔的水域像海不是海,海的波光是蓝色的,它的波光是碧绿的;像湖又不是湖,湖的水域是封闭的,它的水域是开放的;像河不是河,河水是波涛汹涌的,它是碧波粼粼的。我深深吸上几口,没有海水的咸味儿,没有湖水的腥味,只有穿越山涧丛林的河水所独有的野草气息,直沁心脾。

⑤沿着橡胶坝北河堤逆流而行一公里左右,进入榆河水域。榆河水域将县城分为南北两部分,是一条城中河。水面宽有三百多米,河水碧绿清澈,坝堤青石护守。堤上带状公园,草木葱茏,花儿鲜艳。河两岸高楼林立,河南为新城,多为政府机关的办公楼;河北为老城,多为居民住宅楼。山因水而秀美,远处山峦青翠。我想,若是雨天,倚站楼窗前低头看看碧波涟漪的近水,抬头望望墨绿滚滚的远山,闭目听听窃窃私语的细雨,这是一件多么惬意的事!

⑥包括龙源湖在内的整个水面长达五六公里,水面上建有橡胶坝五座,形成五块水域,总面积达一万亩。每块水域看似是静止的,其实是流动的。水在不断地注入,又在不断地流出,永远保持着不竭的活力。五道橡胶坝如同五个手臂把大凌河、榆河之水张弛有度地揽在怀里,既不让她一闪而过、匆匆而去,又不让她长时间久留、耽搁太久,站一站、停一停后,就让她们奔自己的前程去了。而这两河清水却也不负众望,深解人意,转个身,停停脚,朝后望了望、看了看,招招手,留下一湖清澈、涟漪与柔情。然后,转过身,又继续向大海奔去。

⑦而龙源湖上游的大凌河水域则是另一番景象,不乏原始气息与野趣。静静的水面在河中央肆意地蜿蜒延伸着,在晚霞的涂染下,如同刚过满月的婴儿,散发着一派恬适。然而,这一恬静是暂时的,不知什么时候就被野鸭的突然戏闹、芦苇中各类水鸟的鸣叫、鱼儿的一个翻身打得粉碎。但很快又恢复了平静。水两侧依次是芦苇水草、林木、青山。湖光山色,高杨矮柳,墨绿的芦苇,古朴的小木船,曲径的水面,低飞的水鸟,静谧幽深,尽显古朴内涵。置身其中犹如超然世外,不由得发出思古之幽情,感念上苍赐予这一方宝地。

⑧然而,谁能想到,大凌河的这段河道两年前还被各种农作物霸占着,河水被挤得只剩下窄窄的一条,犹如一条细细瘦小的蚯蚓弯曲着。河床凌乱不堪,垃圾遍地。如今,旧貌变新颜,已是小有名气的平房子湿地森林公园,建有边滩湿地三处,景观生态区二处,荷花池一个,河心岛一座,架设木栈道三百六十五米。退耕还河,治理河道一千八百米,疏浚河道十万立方米,绿化四点七万平方米。站在这里,我被喀左人的回归大自然的生态观所折服。

⑨也许是对这方热土的眷恋,大凌河与榆河汇合后漫过橡胶坝,一步一回头,顺山就势,绕了个近似圆形的大圈,形成又一壮丽的自然景观:蓝蓝如洗的天空,一座青翠的山峦,周围一圈是静静流淌的河水,河水闪烁着粼粼金光,似一条金灿灿的彩带。这一自然景观进入了艺术家的视野,摄影作品获过大奖,上过有影响刊物的封面,取名为“凌河第一湾”。 喀左人又打起了这一湾清水的主意,一期工程完成新开河道三千八百米,新建码头一个、人工岛五个,新挖荷塘两千五百平方米,栽植荷花四千株。围绕这一点点水,又一个新的生态景观已见雏形。

⑩也许有人不以为然,就那点水!是啊,喀左的水不多,不能与大江、大河、大湖的水相比,更不能与山水如画的江南相比。可贵的是,他们很有想象力和魄力,独具匠心,水虽然很少,文章做得却很大,被誉为“塞外水城”。每年都有很多外地人来这里看水。

?人因水的湿润、丰富而有活力,生活因此而灵动。穿城而过的大凌河、榆河的水,让喀左人如出水芙蓉般神采奕奕,容光焕发。提起大凌河、榆河的水,在他们的眼神里、话音外、表情上无不流露着难以用语言形容的神气与自豪。一些外地人也喜欢闲暇时来此,看看水、听听雨、瞅瞅云、望望山。

?漫步在龙源湖的岸堤旁,行走在平房子湿地森林公园的木栈道上,觉得自己不是一个游客,而是一个朝圣者,喀左的水带给我的不是一片风景,而是一个家园,一个心灵的家园,一个心灵憩息的家园。

(选自《人民日报 》2014年06月11日 24 版)

14.下列词语在文中的意思,理解不正确的一项是( )

A.滚滚:起起伏伏,飘浮不定。

B.淘洗:吸入新鲜空气,排除污浊气体。

C.静谧:寂静无声。

D.憩息:休息。

15.下列对文章的理解与分析,不恰当的两项是

A.喀左人对待水的态度是科学的,既不是放任自流,也不是过度索取。而是因势利导,用其润泽之性,打造出“天人合一”的宜居生态环境。

B.塞外喀左严重缺水,喀左人却截取仅有的一点河水做成大文章,让这点水得到了充分利用,体现了喀左人的节俭意识和环保理念。

C.文章开篇,点出了喀左缺水的气候环境特点,为后文利用有限的水资源打造无限的水风光奠定基础,埋下伏笔,最后点题,点出水对喀左的意义。

D.文章多处运用衬托手法描写喀左之“水”,如第④段中用描写海、湖、河的特点来衬托人工龙源湖的优美,突出龙源湖水质、形态和生态特点。

E.喀左看水,看到了喀左人对水的理解与珍视和在水资源利用方面的科学态度、浪漫情怀,也看到了喀左人追求生态文明的进取精神

16.作者在结尾说“喀左的水带给我的不是一片风景,而是一个家园,一个心灵的家园,一个心灵憩息的家园”。请根据文意,说明“心灵家园”的含义,“不是一片风景”的原因及作者寄托的情感。

17.赏析文中第⑥段画线的艺术手法。

18.本文写出了凌河、榆河的哪些特点?有什么象征意义?

【答案】

14.A

15.BD

16.心灵家园,即自己内心精神世界的归宿。作者说它“不是一片风景”,是因为它除了具备美丽这一特点外,更具有家园般的宁静平和、美好温馨,能够让自己身心愉悦。寄托了作者对喀左之水的热爱、赞美和眷恋之情。

17.(1)动词使用生动传神:“掠过”描写了水鸟的轻盈敏捷之态,表现了湖上动静有声的生机盎然景象。

(2)“啄碎”用暗喻手法,将平静的湖面喻为固体的物品,有形有声,有画面感,增强形象性。

(3)“滑行”描写波纹的扩散形态,将波纹拟人化,增强形象性和生动性。

(4)运用比喻、拟人的修辞手法。以“梦幻”喻“涟漪”,以“扫帚”喻“时间”;“涟漪”滑行,“时间”扫走,将描写对象拟人化。增强描写对象的形象性生动性,有亲切感。

(5)运用动静结合的描写手法,将水面的“静”与鸟、涟漪的“动”结合起来,以动衬静,动静结合,妙趣横生。(任选三点,指出手法并分析到位即可)

18.特点:①水量少。②坦荡蜿蜒,充满柔情。③清澈恬适,静谧幽深,古朴内敛,具有山野气息。④静中有动,充满智慧和活力,具有开放精神。

象征意义:虽然喀左自然资源溃泛,但喀左人却真诚坦荡,纯朴内敛,充满智慧和活力,具有开放精神。

【解析】

14.本题考查考生对文中词语含义的理解能力。理解文本中词语的含义,首先要尝试理解其本义,然后根据语境理解其在文中的意思。一般情况下,本义只帮助理解文本义,有时即本义,有时为引申义,而不是只有本义,要关注引申义中多义性的理解,在对比中准确理解出文本义。

A项,“滚滚”是形容山峦的,山本来是静止的,因此“飘浮不定”错误,应该“连绵不断”。B项,“淘洗”的本义为“洗涮”,指通过清洗,洗去污浊的东西,使物质更加干净清洁。这里用了暗喻手法,将空气喻为水。因此,理解为“吸入新鲜空气,排除污浊气体”正确。C项,“静”为“寂静”,“谧”为无声,这里指此处寂静无声的意境,正确。D项,“憩”与“息”同义,均为休息之意,此处正确。故选A。

15.本题考查学生理解文章内容的能力。解答此类题时,要回到原文中逐句比较,依据文意,力求明辨各选项表述的正误,特别要注意其中的细枝末节的毛病,例如事件的前后倒置、内容上的归纳不完整、中心概括上的无中生有、片面遗漏、强拉硬连、任意拔高等。

A项,通过筛选全文信息,可以总结出喀左人利用水的特点,造福喀左,从而筛选出“喀左人对待水的态度是科学的”这一信息。从第⑥段中可以提取出“既不是放任自流,也不是过度索取”的信息。从②⑤⑥⑧⑨等段落可以提取“因势利导,用其润泽之性,打造出‘天人合一’”的宜居生态环境”的信息。因此A项正确。

B项,“体现了喀左人的节俭意识和环保理念”错误,前半部分是对全文内容的概括:缺水、用水,做水文章。后半部分是对“作水文章”的评价。这一评价中的“节俭意识”是错误的,属于无中生有。根据全文内容,应该是“体现了喀左人勤劳智慧品质、环保意识和浪漫情怀”,而与“节俭意识”无关。B错误。

C项,文章的结构思路是:开头指出喀左严重缺水,接着写将仅有的两条河水有效利用,作足水文章,形成宏大的水景观、水文化,让有限的水做成大文章,发挥无限的作用,景观介绍与景物描写交错进行,最后点题,指出喀左有效科学用水的意义。此项正确。

D项,“文章多处运用衬托手法描写喀左之‘水’”错误,本文多处运用对比手法,而不是衬托手法。第④段中是将“海、湖、河”与龙源湖进行对比来表现人工龙源湖的优美,突出龙源湖水质、形态和生态特点。对比是在不同或相同之中求得不同,衬托是在不同或相同之中求得相同,此处明显求得不同。对比是对等不分主次的描写,衬托是分主次的描写。此处对两种事物是对等描写,不分主次。因此,选项中“衬托手法”是错误的。D错误。

E项,根据全文内容的理解,本文通过写看水,意在表现喀左人的一种精神:科学态度、智慧品质和进取精神。此项正确。故选BD。

16.本题考查了理解文中重要句子含义的能力。体会句子含意的原则:①从词语到句子,即根据句子中的关键词语、词语与词语之间的关系来理解。②从形式到内容,即根据句子的结构特点和句子的语言气势,对它表达的内容来理解与把握。③从篇章到语句,即联系文章主旨来理解句子的真实含意。

首先抓关键词的本义,“心灵”的本义是人的内心精神世界,“家园”的本义为身体归宿,根据心灵家园的语境义,指自己内心精神世界的归宿。其次,回答“不是一片风景”的原因,这要根据具体语言环境中的意思,来理解原因。其原因就是这一景观的内在的特质,即宁静平和、美好温馨,这种特质与真正的家园的特质相似。再次,把风一处风景喻为家园,说明作者对这处风景寄予了家园般的情感,对家园的情感,最明显的就是热爱。从上下文的语境看,除了热爱,更多的是赞美,同时还表现出家园般的眷恋之情。

17.本题考查赏析句子艺术手法的能力。赏析句子,首先指出句子运用的手法,然后结合具体内容分析是如何运用该手法的,最后指出句子运用该手法有什么表达效果,或者表达作者什么情感。“艺术特色”是一个意义很宽泛的术语,内容表现的角度、表达方式、遣词造句的特色、语言表达的风格、修辞手法等均涵盖其中,解答时应学会结合具体的文本,多角度地思考问题。

①分析动词的表现力,一是要抓住这个动词在文句中所描写的对象及对象的特点,如小鸟的特点是轻盈敏捷来分析;二是要结合动词的修辞手法来分析,如“啄碎”隐去了喻体,但仍然是比喻;“滑行”用在“涟漪”这个“物”上,是将物写成人,典型的拟人手法。通过各种修辞手法,提高动词的表现力和表达效果,使抽象的事物具体化,增强形象性、生动性、感染力,便于将感情更好地表达出来。

②比喻和拟人是常见的艺术手法。“涟漪”的轻柔、起伏连绵的特点,与“梦幻”有相似之处,以“梦幻”喻“涟漪”,贴切恰当,形象生动,表现了涟漪虚幻的美。“时间”是个抽象事物,以“扫帚”喻时间,使“时间”这一抽象事物形象化,可视可感,具体形象,生动表现湖水中的涟漪消逝的过程。用“滑行”描写涟漪,用“扫走”说时间,属于拟人手法,让抽象事物具体化形象化,给人亲切感。

③动静结合是描写手法的一种。此处描写,以动衬静,形成意境和形象的和谐统一,使文章活泼生动,给静态的湖面以生命和活力,活灵活现,直观形象地给读者以栩栩如生的印象。

18.本题考查考生欣赏作品形象及赏析作品内涵的能力。小说中物象的基本作用有:①突出人物性格,揭示深化主题②反复出现,串起相关情节,从而成为全文的线索,兼有使结构更加严谨的作用;③衬托环境,或者具有象征意义。分析物象的作用,首先要结合文本内容具体分析物象的作用,其次要注意物象出现的位置,尤其是反复出现的位置,要结合上下文来分析。

由原文“喀左缺水。这个地处辽西的塞外小县,境内没有江,没有湖,远离大海,十年九旱,严重缺水。也许正因为缺水,流经的大凌河和榆河里的那一点点水,在当地人眼里如金子般金贵”可知,凌河、榆河水量少;由原文“坦荡豪放走来的大凌河与一路蜿蜒多姿的榆河在此牵手、合为一体后,向东奔流而去”可知,凌河、榆河坦荡蜿蜒,充满柔情;由原文“湖边漫步的人们不知是被这神奇的美景震撼了,还是怕碰碎了这一湖的金灿与寂静,还是忙着深呼吸淘洗肺腑,没有一个大声说话的,然而,轻盈的脚步却流露出愉悦与兴奋”“水面宽有三百多米,河水碧绿清澈,坝堤青石护守”“湖光山色,高杨矮柳,墨绿的芦苇,古朴的小木船,曲径的水面,低飞的水鸟,静谧幽深,尽显古朴内涵。置身其中犹如超然世外,不由得发出思古之幽情,感念上苍赐予这一方宝地”“而龙源湖上游的大凌河水域则是另一番景象,不乏原始气息与野趣。静静的水面在河中央肆意地蜿蜒延伸着,在晚霞的涂染下,如同刚过满月的婴儿,散发着一派恬适。”可知,凌河、榆河清澈恬适,静谧幽深,古朴内敛,具有山野气息;由原文“每块水域看似是静止的,其实是流动的。水在不断地注入,又在不断地流出,永远保持着不竭的活力”和“这片辽阔的水域像海不是海,海的波光是蓝色的,它的波光是碧绿的;像湖又不是湖,湖的水域是封闭的,它的水域是开放的”可知,凌河、榆河静中有动,充满智慧和活力,具有开放精神。

由原文①段“喀左缺水。这个地处辽西的塞外小县,境内没有江,没有湖,远离大海,十年九旱,严重缺水……当地人以其勤劳、智慧的品质和诗意、浪漫的情怀,为这两条河流注入生机和活力”可知,虽然喀左自然资源溃泛,但喀左人却真诚坦荡,纯朴内敛,充满智慧;由原文?“人因水的湿润、丰富而有活力,生活因此而灵动。穿城而过的大凌河、榆河的水,让喀左人如出水芙蓉般神采奕奕,容光焕发”可知,喀左人充满活力,具有开放精神。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

2021年高考语文散文阅读一轮复习

专题五:分析鉴赏散文的表达技巧

一、必备知识

散文所有的表达技巧,都是为表现文章的主旨服务的,这是在鉴赏散文表达技巧时必须明白的一个根本原则。

鉴赏表达技巧是高考的一个重要设题点。鉴赏的对象可以是一个句子、一个段落,也可以是全文。从各省市高考卷命题的切入点来看,多是一两个句子或者一个语段,而且这些句、段多是描写性的,有的题目题干中直接有“描写”字眼,有的虽有“赏析”字眼,但其句、段仍是描写性的。因此,描写性句、段的赏析是我们训练的重点。从考生作答这类题的实际情况看,有两个比较突出的问题:一是答题没有明确的思考方向,做题比较随意;二是赏析角度不全面,往往要点不全。如何解决这两个问题,做好描写性句、段赏析题呢?

1.从描写角度切入进行赏析。首先要分清是人物描写还是景物描写。是人物描写,则考虑是哪种描写(如动作、心理等);是景物描写,则要考虑其描写的角度和方法(如抓住景物特征,从形、声、色等角度来赏析);调动多种感觉,赏析动静结合、正侧结合等方法的妙处。

2.其他切入角度有:

(1)修辞手法 (局部看修辞) 注意多种修辞手法的综合运用。

(2)表现手法 多是联想想象、对比烘托等,不大涉及整篇文章赏析用的象征、托物言志、以小见大等。

(3)语言表达 如某段文字语言有特色,就应从这个角度考虑。至于表达方式,则需要较大篇幅的文字才可考虑。

对描写性句、段的赏析往往可从多角度切入,当然不要求面面俱到,可从最有把握的角度答起;还要看清问题本身,有些考题在题干中已指明答题方向,考生只需按题目要求的角度去思考即可。

[题型1] 鉴赏表达方式

[解题指津]

1.熟悉散文主要表达方式:叙述、描写、抒情和议论

(1)叙述的人称和顺序

人称作用 第一人称:叙述亲切自然,便于直接抒情,能自由地表达思想感情,给读者以真实之感。

第二人称:呼告抒情,有对话效果,便于感情交流,增强文章的抒情性和亲切感,可以造成拟人效果。

第三人称:不受限制,灵活自由,可以全面地反映生活。

叙述顺序 顺叙的好处是条理清楚。

倒叙的好处是设置悬念,激发兴趣,波澜起伏。

插叙的好处是对中心事件作必要的铺垫、照应、补充和说明,使内容更充实、结构更严密、行文更活泼。

(2)描写

描写技巧 ①细节描写,场面描写,白描与细描。

②动静结合、虚实结合、正侧结合的描写。

③借助比喻、拟人等修辞手法来描写。

④选取某种具有代表性的事物来描写。

⑤语言描写。

描写角度 ①感觉角度——视觉、听觉、味觉、嗅觉等(形、声、色角度)。

②观察角度——定点观察,移步换景;远近,高低,内外。

描写作用 ①交代时间、季节、地点、气候及景物,提供人物活动的特定场所。

②奠定文章的感情基调,渲染气氛。

③揭示人物心理,表现人物性格。

④为下文作铺垫。

⑤推动情节发展。

(3)抒情和议论

用在开头 能揭示事物所蕴含的哲理和意义,起统领全文、点明中心、引出下文的作用。

用在中间 起承上启下的作用,使文章条理清晰,结构严谨。

用在结尾 点明意义,升华思想,起收束全文、画龙点睛的作用,有时还与开头相照应,首尾圆合。

2.解题基本思路

? 明确所适用的表达方式。

? 分析语句是要表现什么内容。

? 结合具体语句阐明表达效果。

? 注意联系全文主题。

[题型2] 鉴赏表现手法、结构技巧

“表现手法”这个概念有狭义和广义之分。狭义的只指象征、托物言志、衬托、对比、抑扬、虚实结合、以小见大等手法,广义的则包括修辞手法。高考卷一般使用的是狭义的概念。如需要,可按先“狭义”后“广义”的步骤思考,即先考虑狭义的表现手法,再考虑修辞手法。

[解题指津]

1.熟悉修辞手法、表现手法及其表达效果

(1)九种修辞手法的特点和表达效果

比喻 用打比方的方式对事物的特征进行描绘或渲染,使事物生动形象,给人以鲜明深刻的印象。常用浅显常见的事物对深奥的道理加以说明,化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,深入浅出。

比拟 使被描摹的物(拟人)或人(拟物)生动形象,表达亲切,有情趣,给人以鲜明深刻的印象。

借代 使语言生动形象,简洁明快,常收到新颖别致、幽默风趣等效果。

夸张 突出事物的本质和特征,给人以启示;表达感情更强烈;增强语言的生动性和感染力。

对偶 在形式上,结构整齐,节奏感强,有音乐美,便于吟诵;在内容上,或两两对比,或两两映衬,或两两互补,使表达更集中、凝练而又比照鲜明。

排比 一气呵成,节奏鲜明;突出强调,长于抒情;内容集中,增强气势。

反复 写景抒情感染力强;承上启下,分清层次;多次强调,给人深刻印象。

设问 提示注意,突出强调,引起思考,使自己的回答具有说服力,增强表达效果。

反问 起强化语气的作用。

(2)常见的表现手法及其表达效果

象征 通过某一具体事物来表现与之有某种联系的概念、思想感情。引申事理,形象而含蓄,耐人寻味。

抑扬 在变化的反差中突出事物,两相对照,形成起伏之势,给读者以强烈印象,增强作品的艺术效果。

托物言志 假托某种具体事物来表达作者特定的主张或哲理。把要抒发的感情、阐发的思想借助于对某事物或物品的描摹、议论含蓄地表达出来,能给人留下思考的余地和想象的空间。

白描 不设喻、少修饰的方法,不用华丽的辞藻,以最经济、最俭省的笔墨勾勒出鲜明生动的形象。它往往寥寥几笔就能起到突出事物神韵的效果。

虚实结合 抓住重点,以实衬虚,或以虚衬实,突出事物的本质特征,从而更鲜明地刻画人物的性格,凸显事物、景物的特点,更集中地揭示题旨。

借景抒情 通过对景物的描写来衬托作者或喜或悲的情感。

衬托或渲染 用渲染描绘某一事物来突出所要表现的事物的特点,营造氛围。

点面结合 叙写事件全过程是面,抓住某一特殊情节或细节是点,两者结合既能反映出事物的全貌,又能突出重点,表达事件的普遍意义和特殊意义。

以小见大 抓住最能体现大主题、看似平凡细小却包含典型意义和生命哲理的小事件来叙写。感人且具有社会意义。

联想想象 联想、想象经常在一起使用,可以使文章内容更为丰富,形象更丰满、生动,增添文章的艺术表现力。

动静结合 以动衬静,以静衬动,起烘托作用,相得益彰。

对比 突出事物特点,使形象更鲜明。

2.答题思路

? 指出运用了哪种表现手法;

? 分析概括这种手法表现出来的特定内容;

? 说出具体效果。

[解题指津]

1.看全文的线索是什么

对散文思路、构思的整体分析,绝少不了对线索的分析,因为线索之于散文特别重要:

(1)组织材料,贯穿全文;

(2)结构清晰,情节集中;

(3)揭示主题;

(4)使行文富于变化。

2.看思路特点

梳理全文内容、层次后,再看它在写作顺序上有何特点,如先总后分、先实后虚、先抑后扬等。

3.看文本开头、中间、结尾有什么特点

如开头的倒叙,中间的衬托对照,结尾的以景结情等。

答题规范:

结构类 a.开门见山,总领下文。

b.引起下文:为下文写……埋下伏笔;为下文写……张本;呼应下文……;奠定了文章的情感基调;为……作铺垫;与下文……形成对比(反衬),使文章有波澜。

c.承上启下:既承接了上文……,又引起了下文……;由……过渡到……;由……转而写到……。

d.总结上文:呼应上文……;点明了全文……的主旨,并进一步……;卒章显志,表达了……。

e.线索:是贯穿全文的线索,在文中……次出现,……,层层递进;逐层深入,把……的感情推向了高潮。

内容类 是为了写……或为了说明……(主要内容或主题),抒发了作者……的感情,营造了……的氛围,奠定了……的感情基调。

表达效果类 一般效果是引入自然,吸引读者,增强感染力;特殊效果须结合语段所用的表达技巧来谈。

读者角度 设置……悬念,吸引读者;产生共鸣,强化了读者印象;给读者留下思考、回味的空间。

二、关键能力

提问模式:

1.文中“×××”,使用了什么修辞手法?请谈谈你的理解。

2.本文主要运用了什么手法来描写×××?请结合有关具体内容,简要分析其作用。

3.文章对×××大多用第×人称,而在后文却又用了第×人称,这样写有何作用?请赏析。

【答题思路】

1. 从修辞角度:运用了什么独特的修辞手法(比喻、拟人、排比、夸张、反复等),有什么表达效果。

2. 从结构安排角度:开头结尾各有特色;结构严密,完整匀称;烘托铺垫,前后照应;设置悬念,制造波澜,起承转合,曲折有致。

3.从表现手法角度:是否运用了想象、联想、象征、渲染、烘托、对比,先抑后扬等手法,这些手法有什么作用。

4. 从表达方式角度:各种表达方式是否运用自如,灵活多变;叙述人称的选择,第一人称、第二人称的好处;叙述顺序的安排,倒、插叙手法的运用及作用;描写的手法及其作用。

【答题模式】

运用了什么技法,表达了什么内容,达到了怎样的效果。即指出运用哪种技法,分析概括某种技法表现出来的特定内容,说出具体效果。后两个环节要根据题干要求具体处理,切勿死板地模式化解答。

对点专项训练

【2020·浙江省高三一模】阅读下面的文字,完成下面小题。

老船上岸

阿占

一条二十年的老木头船,用凶恶的风浪做了文身,满布的杀伐之气,就像那些久经沙场的武王。现在,它被搁置在早春的岸滩上,正午时分,若靠近船身,能听见喑哑低闷的声音从深处传来——榫卯彻底相离,绝响四起,生命里最后的动静。咔吧一声!榫卯相扣,这是新船才有的资格。老船恰恰相反,响起来的,是散了架的声音。

渡海的老船,当年渡的是苦难,渡的是艰险,能够从这些个中间抽身而过的,怕也只有仁慈了。老船身上的每一块木头都有灵性,早就成了雷电的一部分,成了风暴的一部分。老船曾经对主人说过,如果有一天老了干不动了,要将它留在大海上,随风浪漂泊,逐渐解体。或者在某个瞬间凭借风浪与礁石的夹击而粉碎,转眼沉入海底——这些都可以让老船拥有从出生到死亡一直属于大海的荣耀感。死于大海,老船相信还会有来世。至不济,也要拥有滩涂一隅,对死亡保持觉知,潮汐涨落,时间显示出不动声色的力量,生命之光与死亡阴影重新融合,流沙如软金覆盖了所有的秘密。

主人肖老大没有背叛老船。在渔村,老船不能用了,拆卸变卖是一种约定俗成,十个有九个船老大都会这么做,除了肖老大。他知道老船不想这样死。相会过千军万马,最后落得变卖残骸,这样的过程比结果更疼痛。死亡最可怕的地方不在于丢失未来,而在于没有了过去。唯肖老大与老船惺惺相惜。

不过是一条渡海的破船,留着干什么?人们不解地问。包括肖老大的儿子。

回想起海上的苍茫日夜,一切背景都简化了都退后了,只剩下孤独的海平线。肖老大和老船始终没有发现岸,他们固守着心中的石头,彼此默契。来了好潮水几天几夜不能睡觉,要趁着潮水浪峰抢鱼。在风口浪尖,他们一起扯着嗓子吼起来。肖老大到死都不会忘记有一年的农历九月初五,早晨出海还是漫天的胭脂彩霞,到了中午头儿海就怒了,眨眼工夫,灌满铁铅的云层越来越厚,沉沉地碾压而过。肖老大从没见过这么逼仄的天空,他感觉快要憋死了。忽然,冰雹噼里啪啦地砸了下来,最小的如鸡蛋,大的竟好比半块砖头。那浪啊,扯天扯地。一个浪峰过来,船被抛了出去;再一个浪峰过来,船又被接住了。渔伙计们不是吐出了苦胆就是吓破了胆,根本无从下手,只听任上天安排。

一个又一个的浪峰之后,肖老大惊奇地发现船竟然没翻,自己还活着。这个时候,岸上的女人们早已哭声一片。冰雹把庄稼地都打烂了,那树叶一样的木头船还能在吗?哭上一阵,又憋了回去,女人们齐齐地跑到码头上等着,死死地望向轰隆翻卷的大海,彼此只说宽慰的话。肖老大与老船相依为命,彼此的悲喜是连同着生死沉浮一起完成的。二十年前,肖老大正值壮年,那个吉日,他兴兴头头地购置了渔网渔具,在新船上贴满了对联——大桅上贴“大将军八面威风”,二桅上贴“二将军日行千里”,三桅上贴“三将军舵后生风”,四桅上贴“四将军前部先锋”,五桅上贴“五将军五路财神”,船舱内贴“船舱满载”“积玉堆金”,大网上贴“开网大吉”,船头上贴“船头无浪多招宝”,船尾上贴“船后生风广进财”……终于,一切停当了,放炮仗,请财神,做羹饭,下水——二十年前的老船是个披挂齐整的新晋武王啊。

船通常需要三年两修。过去的二十年里,肖老大都是按照这个频率把船交给石老二,就像肖老大的爹把船交给石老二的爹,一样。从祖上开始,石家就是半岛地区有名的船匠人,凭借一把斧头、一把刨子、一把锯子、一个凿子、一些麻丝、一点油灰,石家在不同的渔村里施展着匠心和苦心。修船是一种缘分,更是一种悟性——整个木头船都是手工打造的,修补只能依靠手工推进,一寸是一寸,一厘是一厘,想快也快不起来,即便五六米长的小船,缝缝补补也要七八天功夫。以前这门手艺不传外姓人,师傅门下颇为拥挤,后来木船被铁壳大船替代,再加上修船又累又枯燥,很多人转行不干了,年轻人更看不上这份出力差事,修船匠就跟海里的鱼一样,越来越少了。

老船最后一次修整是两年前的事情。这船到年岁了,石老二说。我也到年岁了,肖老大说,春秋天三五海里跑跑,捞点小鱼虾,就消停了。后来又说到了各自的儿子。肖老大的搞养殖,石老二的开渔家宴,他们不会打鱼也不会修船,钱倒没少赚。

茶水浓酽才能解暑,茶锈如铁,就像岁月的坚硬。肖老大给石老二递了烟,笑眯眯地说下去——那些年船把肖老大带到了不为人知的所在。海怪,大鱼,他都见了。大鱼的脊背是黑乎乎的,拱形,就像退潮时露出的岛子。有月亮没有风的晚上,船把肖老大带到海中央,大鱼就会来报信,告诉他在哪里撒网能满载而归。鱼嘴一张一合,脆生生的声响能在水面上走很远。肖老大就仰天长笑,那笑声甚至能把月亮击落。

夏天之后,肖老大与石老二再无后会。又过了一个夏天,肖老大与老船一起上岸,渔网渔具都撒在房顶上,老船则风化于天地自然之间,于是便有了开头的那一幕。也许用不了多久,人们会说,看那老船,像被狼吃剩的牛或马的骨架,也像被人和猫吃过的鱼的骨架。到那个时候,肖老大必定更老了,每逢涨大潮的日子,他都要孑孓而行于岸滩,去看望老船。海风啸叫起来,浪的堆叠如雪,他们一起组成了举世的废墟。

(《解放日报》2019年4月25日,有删改)

1.概括老船上岸的原因。

2.赏析文中画横线语句。

3.从老船的视角评价肖老大。

4.结合文本,谈谈你对文末“举世的废墟”的理解。

【答案】

1.(1)船到年岁了。(2)肖老大到年岁了。(3)鱼越来越少了。(4)年轻一代已经不愿继承老一代的职业。

2.(1)从修辞角度看:比喻、夸张、拟人手法。“大鱼的脊背”像“退潮时露出的岛子”,用比喻手法写出了当年船带肖老大看到了海中神奇的景象。用夸张手法写肖老大的笑声,表现他的勇敢和自信。用拟人手法写船带肖老大到“不为人知的地方”,到“海中央”,写出了船和肖老大之间心灵相通。用拟人手法写“报信”,写出了肖老大是捕鱼行家。(2)从句式角度看:长短句交错,“海怪,大鱼,他都见了”等短句与前后的长句结合,使行文富有节奏。(3)从表达方式看:细节描写(动作描写),“鱼嘴一张一合”“肖老大就仰天长笑”等写出了船夫海上捕鱼时的特殊经历。(4)从语言特征看:“笑眯眯”“黑乎乎”“脆生生”等叠词的使用增强了文章节奏感。

3.(1)肖老大,你是讲信用重情的人。我老了,不能用了,你没有像别人一样把我拆卸变卖。你是最懂我的人,你让我到死都拥有过去。二十年前,你把我披挂整齐并坚持三年两修,从未停止,直到我们都老去。现在,你还不忘时时来看我。(2)肖老大,你是坚强勇敢的人。生死沉浮,历经苦难艰险,在海上几天几夜不睡觉,在冰雹中幸存下来,你从来不曾放弃退缩。

4.(1)肖老大年老了,不能出海,船也年久失修,风化于天地自然间,已无法下海,两者都成了“废墟”。

(2)肖老大与老船相依为命,悲喜与共,一起生死沉浮,一直拥有从出生到死亡属于大海的荣耀感,他们一起构成了“举世的废墟”。

【解析】

1.本题考查理解内容并概括要点的能力。解答此题,首先要认真审题,明确题干要求;然后整体感知文章内容,明确答案涉及的语段内容,勾画出关键语句;最后分类整理,概括答案。

本题要求概括老船上岸的原因,原因一般分直接与间接原因,概括时要保证准确而且全面。结合原文语句“这船到年岁了,石老二说”“我也到年岁了,肖老大说,春秋天三五海里跑跑,捞点小鱼虾,就消停了”“后来又说到了各自的儿子。肖老大的搞养殖,石老二的开渔家宴,他们不会打鱼也不会修船,钱倒没少赚”“年轻人更看不上这份出力差事,修船匠就跟海里的鱼一样,越来越少了”。结合以上内容从船、人、鱼、职业承继四个角度概括即可。

2.本题考查赏析句子的能力。解答本题,首先要认真阅读并理解句子的内容;然后从修辞手法、用词、句式、情感等角度,分析并明确句子的表达特点,从而确定赏析点;最后结合内容,认真揣摩作者情感,分析句子的表达效果。

文中画横线语句是写肖老大讲述这些年来与老船的经历,有所见、所闻、所感。从表达方式上来看,侧重描写,“鱼嘴一张一合”“肖老大就仰天长笑”等典型的细节描写,生动、形象、真实的展现了海上捕鱼的情景感受。从修辞手法来看,“大鱼的脊背是黑乎乎的,拱形,就像退潮时露出的岛子”使用比喻,形象地写出肖老大看见的神奇的景象;“那些年船把肖老大带到了不为人知的所在”“船把肖老大带到海中央,大鱼就会来报信,告诉他在哪里撒网能满载而归”运用拟人,写出了船与人心灵相通;“肖老大就仰天长笑,那笑声甚至能把月亮击落”运用夸张的手法,表现人物的气势与自信。从句式特点和用词上看,长短句交错,及“笑眯眯”“黑乎乎”“脆生生”等叠词的使用,都使描述生动、活泼,读来节奏明快。

3.本题考查赏析、评价人物形象的能力。文学作品中人物形象的刻画分直接描写和间接描写。解答此题,首先要整体感知文章内容,根据要求梳理出主要事件;然后结合具体事件分析人物形象,分析时从人物身份、职业,正侧面描写,以及作者倾向等角度入手,准确全面的评价人物形象特点;最后选择准确的词语,结合内容分析作答。

首先,审题时注意题干提示信息:对象“肖老大”,答题角度“从老船的视角”评价。然后,结合文章标题“老船上岸”及整体内容可知,文章内容写老船为什么上岸(上岸前),上岸后怎样。上岸前,老船与肖老大共同经历二十年的海上捕鱼经历,见证了二十年来肖老大意气风发的时候。结合语句“来了好潮水几天几夜不能睡觉,要趁着潮水浪峰抢鱼。在风口浪尖,他们一起扯着嗓子吼起来”“冰雹噼里啪啦地砸了下来,最小的如鸡蛋,大的竟好比半块砖头。那浪啊,扯天扯地。一个浪峰过来,船被抛了出去;再一个浪峰过来,船又被接住了……一个又一个的浪峰之后,肖老大惊奇地发现船竟然没翻,自己还活着”分析,肖老大是勇敢坚强的人。上岸后,主人肖老大没有背叛老船,结合语句“在渔村,老船不能用了,拆卸变卖是一种约定俗成,十个有九个船老大都会这么做,除了肖老大。他知道老船不想这样死”“到那个时候,肖老大必定更老了,每逢涨大潮的日子,他都要孑孓而行于岸滩,去看望老船”“船通常需要三年两修。过去的二十年里,肖老大都是按照这个频率把船交给石老二”分析,肖老大是重情重信的人。最后,结合以上分析,注意用第二人称评价肖老大形象特点。

4.本题考查理解关键短语含义的能力。解答此题,首先要理解短语的表层意义,然后回归原句,结合语境揣摩短语的深层意义或言外之意(包括所表达的作者的思想、感情、观点、态度,所描述人物的思想、性格,及本身的丰富意蕴等)。可从这几个方面入手:分析词语,分析结构,分析在文中的位置,分析手法,分析表达意图等。

首先,从短语结构来看,“举世的废墟”是一个偏正短语。中心词“废墟”,本指遭受破坏或灾害后变成的荒凉的地方;“举世”是定语,起修饰作用,指整个世间、全世界。然后,回归原文语境分析其含义。结合文中原句“海风啸叫起来,浪的堆叠如雪,他们一起组成了举世的废墟”可知,“举世的废墟”是“他们”组成的,“他们”指因衰老不能出海的肖老大和风浪侵蚀下废弃的老船。再结合原文语句“死亡最可怕的地方不在于丢失未来,而在于没有了过去。唯肖老大与老船惺惺相惜”“肖老大与老船相依为命,彼此的悲喜是连同着生死沉浮一起完成的”“又过了一个夏天,肖老大与老船一起上岸”分析,“举世的”是突出肖老大与老船生死相知、相惜的情感。

【2020·四川省高三二模】阅读下面的文字,完成下面小题。

无法平视的草垛

刘星元

我无法平视那些草垛。在深秋,甚至比深秋更为深邃的季节,它们三三两两的割据一方,如一个村子中不同姓氏的家族分布一般,看似杂乱无章,实则井然有序。它们像伟岸的兵勇一样拱卫着人间的部落,拱卫着人们的柴米油盐、婚丧嫁娶。

其实这是必然的——在人间的秩序里,人们凭借自己的血液和姓氏分庭立户,散布于村庄的不同方位,作为人类的附属之物,那些草垛必然跟随着人的安居乐业而落地生根,又必然跟随着人的腾转挪移而改变自己占据的那一片土地。人走到哪里,它们就会跟随到 哪里。

无数个深秋,我们心存敬畏,驾着丰收的马车,驾着载着粮食和柴禾的马车,小心翼翼地从已经分娩的土地上穿过,并且告诉自己,决不让任何一束柴草留在风中。那些满载柴草的马车又高又大,每一辆都是一座向着村庄缓缓移动的山丘,山丘之上,最高的那一束柴草在夜空中往往篡夺着神的权威。这样说绝对没错—唯当此时,它就是神,是我们全部的丰收和幸福。在神的庇护之下行走,我们何其丰盈富足,用尽力气的我们都带着甜蜜的疲惫,顺从地低下了头。而这些堆在马车上的柴禾,转移到村庄周围,就是我们称之为草垛需要仰视的山峦。

我总是朦朦胧胧看到那些以从草垛里抱来的柴禾为脚的炊烟,在天空中自由自在、无拘无束地行走。我没敢顺着炊烟往下看,因为我知道,炊烟之下,就是我的母亲。她和任意一位家乡的母亲一样,面对生活,她从来都是低着头,不看高处。

那么,炊烟之上是什么呢?

我想起多年前的深秋,我们——我和姐姐躺在草垛之上望向天空的情景。在我们看来,草垛那么高,高过了村庄里的任意一间屋子,高过了卧在远处的任意一座山,高过了我们能攀爬的任意一种高。可是和高处的天空相比,它依然不够高,甚至不能用不够高来表述,只能说低,甚至更低。

那时候,我们手握着五颜六色的糖纸,隔着那些花花绿绿的颜色的糖纸看天,我的糖纸是什么颜色的,天空就是什么颜色的。多富有呀—我的口袋里就躲藏着那么多五颜六色 的天空,那些云朵就是一大块一大块的五颜六色的棉花糖,它们勾起了我们心里的甜,那些甜像温润的牛奶一样铺满了我们的整个童年。无数个黄昏,我们就是以这样一种最接近天空的方式,小心翼翼地展览着我们自己的天空。那时候的天空才叫天空,那时候的云朵才叫云朵。它们的美和好,让我多少年都念念不忘。

现在回过头来再想想,我觉得和草垛相比,需要借助高高的草垛才能抵达幸福的我们,何其低矮呀。是的,在人世,我们何其渺小。野火烧不尽,春风吹又生。那些草,活了死,死了活,生生死死,不绝不灭。那些以草为骨,以草做肉的草垛,高了低,低了高,高低之间,赓续有道。而我们却不过是一粒尘埃,起了伏,伏了起,起伏不定,身不由己。

幸好我们还有草垛相依为命。或者说,幸好还有草垛为我们续命。在村庄,只要还有一座草垛高高耸立,就能燃起我们心中的火焰,就能支撑起我们,托举起我们。

我们常说,草民。是啊,草民,草野之民,如草之民。我们的祖先何其智慧啊,他们老早就已洞察出我们与草木之间不同寻常的联系。他们把草和民连在一起,一起生,一起死,一起摇曳,一起繁衍。最重要的是,我们还要与草一起卑微。愿意和草一起卑微,我想,祖先们一定不是自轻自贱,而是对每一棵草都心存感激和敬畏,他们甚至或许觉得,与草木为伍都是一种高攀,草在民上,敬重草木至少也该是在敬重自身。草木为柴,草种为粮,一棵草就是我们活着的依据。

我真的无法平视那些草垛。我心里的草越来越少,心里的火也越来越少。心外的火却已开始燃起来,此起彼伏,遮天蔽日。田野之上,再也没有人愿意驾着马车送那些大批大批的禾木回到村庄,以草垛的形态继续活着。它们被机器推到庄稼地边的废沟里,一把火后,燃成一团灰,那些灰,甚至都不能与土地混在一起,它们与天地各据一方,渭泾分明。我真的无法平视那些草垛,即便我想去平视甚至仰视,也无法再从口袋里抽出那些五颜六色的天空了。天空一任空着,天空之下,草垛全无;天空一任空着,天空之上,再无炊烟行走。

没有草垛拱卫着的村庄多么孤单。

“萁在釜下燃,豆在釜中泣。”家乡以后大概都不会再有萁豆相煎的景象了。那些被煮熟、煮透的粮食,它们已经和自己的秸秆骨肉分离得太久了,而且还会更久下去。然而,这骨肉分离的景象又该称之为什么剧呢?

(摘编自《散文》2018年第 3期)

5.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项( )

A.文章开篇将“草垛”喻成乡村的“家族”兵勇”,它们拱卫着人们的柴米油盐,婚丧嫁娶,与乡民生活密切相关。

B.“她从来都是低着头,不看高处”是因为母亲们勤恳劳作,为了家人的生活奔忙,对生活没有期冀与幻想。

C.本文灵活运用多种表现手法,以“草垛”为载体记述生活点滴事件,语言质朴却饱含着作者真挚的感情。

D.文章结尾引诗句抒情,意蕴丰富,含义精警。尾句以问作结,给读者留下了更多的思考空间,耐人寻味。

6.结合全文说明“草垛”的含义。

7.请简要赏析文章划线的句子。

【答案】

5.B

6.①为乡民提供粮食和柴火,是乡民生活的保障;②“草垛”代表农耕时代的生活方式,象征着质朴的多村生活;③承载着我童年美好的记忆,寄托着我对草垛的感激和敬畏之情。

7.①对比,将人与草垛进行对比,显出人生命的弱小,从而凸显人们对草垛的依赖,寄托作者对草垛的感恩之情。②比喻。把人喻为“尘埃”,生动形象的写出人在自然界面前的卑微与渺小。③以短句为主,语言简洁明快,富于节奏感。间以长句,句式长短错落,富有变化。④蕴含了作者丰富的感情。寄寓了作者对草垛赓续有道的赞叹与敬畏之情,对人身不由己感到无奈。

【解析】

5.本题考查欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力。散文类阅读的选择题,主要考核对文意、主旨、结构、人物形象等的分析、理解,这些是命题者的设题点,做题时在读懂文章的基础上,尤其要注意分析备选答案在文意、主旨、情感、人物的性格或心理等方面的表述是否得当,表达特色方面的判断是否恰当。

B项,错在“对生活没有期冀与幻想”。母亲不是没有对生活的期冀与幻想,只是生活的负重让她们为了家人惯于低头劳作,少有时间抬头憧憬未来。故选B。

6.本题考查对文中重要词语的含义的理解和分析能力。本题考的是结合全文说明“草垛”的含义。分析时,首先要读懂全文,然后分析“草垛”的表层义,它是否还有比喻义、象征义、深层义、双关义等。这就要求考生先答出“草垛”在文中的表层义,还要结合文本的主旨,答出其深层义,即:象征义、主旨、情感等方面的含意。“它们像伟岸的兵勇一样拱卫着人间的部落,拱卫着人们的柴米油盐、婚丧嫁娶。”“那些以从草垛里抱来的柴禾为脚的炊烟,在天空中自由自在、无拘无束地行走”“草木为柴,草种为粮,一棵草就是我们活着的依据。”“幸好我们还有草垛相依为命。或者说,幸好还有草垛为我们续命。在村庄,只要还有一座草垛高高耸立,就能燃起我们心中的火焰,就能支撑起我们,托举起我们。”由此可见“草垛”为乡民提供粮食和柴火,是乡民生活的保障。“我们——我和姐姐躺在草垛之上望向天空的情景。……”“那时候,我们手握着五颜六色的糖纸,隔着那些花花绿绿的颜色的糖纸看天,我的糖纸是什么颜色的,天空就是什么颜色的。”由此可见“草垛”承载着我童年美好的记忆,象征着质朴的乡村生活。“无数个深秋,我们心存敬畏,驾着丰收的马车,驾着载着粮食和柴禾的马车,小心翼翼地从已经分娩的土地上穿过,并且告诉自己,决不让任何一束柴草留在风中。”由此可见“草垛”还代表农耕时代的生活方式,寄托着作者对草垛的感激和敬畏之情。

7.本题考查的是赏析文中重要句子的能力。赏析句子时,首先要分析句子是否使用某种修辞手法,如果使用了某种修辞手法,就从手法着手来赏析句子。回答时,先准确判定使用的修辞手法,再结合文段解释这种修辞手法的体现,并分析使用这种手法的效果。另外,赏析句子时,还要从句式特点、字里行间蕴含作者某种感情等角度赏析句子。分析效果首先答出一般效果,然后结合句子分析具体的效果。如此题中,“那些以草为骨,以草做肉的草垛,高了低,低了高,高低之间,赓续有道”和“我们却不过是一粒尘埃,起了伏,伏了起,起伏不定,身不由己”,将人与草垛进行对比,显出人生命的弱小,从而凸显人们对草垛的依赖,寄托作者对草垛的感恩之情,也寄寓了作者对草垛“赓续有道的”赞叹与敬畏和对人身不由己的无奈。“我们却不过是一粒尘埃”运用比喻,把人比喻为“尘埃”,生动形象地写出人的卑微与渺小。“活了死,死了活,生生死死,不绝不灭”,“高了低,低了高,高低之间,赓续有道”,“起了伏,伏了起,起伏不定,身不由己”运用短句,简洁明快,富于节奏感,间以“而我们却不过是一粒尘埃”这样的长句,句式长短错落,富有变化。

【2020·天津市滨海新区塘沽第一中学高三月考】阅读下面散文,完成小题。

喀左看水

车承金

①喀左缺水。这个地处辽西的塞外小县,境内没有江,没有湖,远离大海,十年九旱,严重缺水。也许正因为缺水,流经的大凌河和榆河里的那一点点水,在当地人眼里如金子般金贵。当地人以其勤劳、智慧的品质和诗意、浪漫的情怀,为这两条河流注入生机和活力,展现出一幅“山水相依,天人合一”的人间诗画。

②龙源湖,一听名字,眼前就是一片浩淼澄碧的景象。叫湖,其实不是湖,是大凌河与榆河之水的交汇处。坦荡豪放走来的大凌河与一路蜿蜒多姿的榆河在此牵手、合为一体后,向东奔流而去。由此她被确定为大凌河干流之源。一道三百多米长的橡胶坝在两河的交汇的地方那么轻轻的一卧,就有了这一片烟波浩淼、粼粼碧波的龙源湖,犹如城市硕大的“肺叶”,在调节、净化着空气。

③早上来时,清晨的第一缕阳光正洒在龙源湖的湖面上,如同撒了一层细碎的金子,在静静的湖面上闪烁,并不断地伸缩着、跃动着,企图要走上岸来似的。三个人工岛屿如三颗墨绿色翡翠,镶嵌在静静的水面中。白色的游艇犹如一只白天鹅在水面上漂浮着。湖边漫步的人们不知是被这神奇的美景震撼了,还是怕碰碎了这一湖的金灿与寂静,还是忙着深呼吸淘.洗.肺腑,没有一个大声说话的,然而,轻盈的脚步却流露出愉悦与兴奋。一只水鸟掠过水面,一低头,啄碎了静静的水面,金灿灿的涟漪由近及远,像梦幻般滑行、扩散开来。时间如一把扫帚,一会就扫走了这一湖金黄,还湖以本来面目。

④停住脚步,仔细看看,这片辽阔的水域像海不是海,海的波光是蓝色的,它的波光是碧绿的;像湖又不是湖,湖的水域是封闭的,它的水域是开放的;像河不是河,河水是波涛汹涌的,它是碧波粼粼的。我深深吸上几口,没有海水的咸味儿,没有湖水的腥味,只有穿越山涧丛林的河水所独有的野草气息,直沁心脾。

⑤沿着橡胶坝北河堤逆流而行一公里左右,进入榆河水域。榆河水域将县城分为南北两部分,是一条城中河。水面宽有三百多米,河水碧绿清澈,坝堤青石护守。堤上带状公园,草木葱茏,花儿鲜艳。河两岸高楼林立,河南为新城,多为政府机关的办公楼;河北为老城,多为居民住宅楼。山因水而秀美,远处山峦青翠。我想,若是雨天,倚站楼窗前低头看看碧波涟漪的近水,抬头望望墨绿滚滚的远山,闭目听听窃窃私语的细雨,这是一件多么惬意的事!

⑥包括龙源湖在内的整个水面长达五六公里,水面上建有橡胶坝五座,形成五块水域,总面积达一万亩。每块水域看似是静止的,其实是流动的。水在不断地注入,又在不断地流出,永远保持着不竭的活力。五道橡胶坝如同五个手臂把大凌河、榆河之水张弛有度地揽在怀里,既不让她一闪而过、匆匆而去,又不让她长时间久留、耽搁太久,站一站、停一停后,就让她们奔自己的前程去了。而这两河清水却也不负众望,深解人意,转个身,停停脚,朝后望了望、看了看,招招手,留下一湖清澈、涟漪与柔情。然后,转过身,又继续向大海奔去。

⑦而龙源湖上游的大凌河水域则是另一番景象,不乏原始气息与野趣。静静的水面在河中央肆意地蜿蜒延伸着,在晚霞的涂染下,如同刚过满月的婴儿,散发着一派恬适。然而,这一恬静是暂时的,不知什么时候就被野鸭的突然戏闹、芦苇中各类水鸟的鸣叫、鱼儿的一个翻身打得粉碎。但很快又恢复了平静。水两侧依次是芦苇水草、林木、青山。湖光山色,高杨矮柳,墨绿的芦苇,古朴的小木船,曲径的水面,低飞的水鸟,静谧幽深,尽显古朴内涵。置身其中犹如超然世外,不由得发出思古之幽情,感念上苍赐予这一方宝地。

⑧然而,谁能想到,大凌河的这段河道两年前还被各种农作物霸占着,河水被挤得只剩下窄窄的一条,犹如一条细细瘦小的蚯蚓弯曲着。河床凌乱不堪,垃圾遍地。如今,旧貌变新颜,已是小有名气的平房子湿地森林公园,建有边滩湿地三处,景观生态区二处,荷花池一个,河心岛一座,架设木栈道三百六十五米。退耕还河,治理河道一千八百米,疏浚河道十万立方米,绿化四点七万平方米。站在这里,我被喀左人的回归大自然的生态观所折服。

⑨也许是对这方热土的眷恋,大凌河与榆河汇合后漫过橡胶坝,一步一回头,顺山就势,绕了个近似圆形的大圈,形成又一壮丽的自然景观:蓝蓝如洗的天空,一座青翠的山峦,周围一圈是静静流淌的河水,河水闪烁着粼粼金光,似一条金灿灿的彩带。这一自然景观进入了艺术家的视野,摄影作品获过大奖,上过有影响刊物的封面,取名为“凌河第一湾”。 喀左人又打起了这一湾清水的主意,一期工程完成新开河道三千八百米,新建码头一个、人工岛五个,新挖荷塘两千五百平方米,栽植荷花四千株。围绕这一点点水,又一个新的生态景观已见雏形。

⑩也许有人不以为然,就那点水!是啊,喀左的水不多,不能与大江、大河、大湖的水相比,更不能与山水如画的江南相比。可贵的是,他们很有想象力和魄力,独具匠心,水虽然很少,文章做得却很大,被誉为“塞外水城”。每年都有很多外地人来这里看水。

?人因水的湿润、丰富而有活力,生活因此而灵动。穿城而过的大凌河、榆河的水,让喀左人如出水芙蓉般神采奕奕,容光焕发。提起大凌河、榆河的水,在他们的眼神里、话音外、表情上无不流露着难以用语言形容的神气与自豪。一些外地人也喜欢闲暇时来此,看看水、听听雨、瞅瞅云、望望山。

?漫步在龙源湖的岸堤旁,行走在平房子湿地森林公园的木栈道上,觉得自己不是一个游客,而是一个朝圣者,喀左的水带给我的不是一片风景,而是一个家园,一个心灵的家园,一个心灵憩息的家园。

(选自《人民日报 》2014年06月11日 24 版)

14.下列词语在文中的意思,理解不正确的一项是( )

A.滚滚:起起伏伏,飘浮不定。

B.淘洗:吸入新鲜空气,排除污浊气体。

C.静谧:寂静无声。

D.憩息:休息。

15.下列对文章的理解与分析,不恰当的两项是

A.喀左人对待水的态度是科学的,既不是放任自流,也不是过度索取。而是因势利导,用其润泽之性,打造出“天人合一”的宜居生态环境。

B.塞外喀左严重缺水,喀左人却截取仅有的一点河水做成大文章,让这点水得到了充分利用,体现了喀左人的节俭意识和环保理念。

C.文章开篇,点出了喀左缺水的气候环境特点,为后文利用有限的水资源打造无限的水风光奠定基础,埋下伏笔,最后点题,点出水对喀左的意义。

D.文章多处运用衬托手法描写喀左之“水”,如第④段中用描写海、湖、河的特点来衬托人工龙源湖的优美,突出龙源湖水质、形态和生态特点。

E.喀左看水,看到了喀左人对水的理解与珍视和在水资源利用方面的科学态度、浪漫情怀,也看到了喀左人追求生态文明的进取精神

16.作者在结尾说“喀左的水带给我的不是一片风景,而是一个家园,一个心灵的家园,一个心灵憩息的家园”。请根据文意,说明“心灵家园”的含义,“不是一片风景”的原因及作者寄托的情感。

17.赏析文中第⑥段画线的艺术手法。

18.本文写出了凌河、榆河的哪些特点?有什么象征意义?

【答案】

14.A

15.BD

16.心灵家园,即自己内心精神世界的归宿。作者说它“不是一片风景”,是因为它除了具备美丽这一特点外,更具有家园般的宁静平和、美好温馨,能够让自己身心愉悦。寄托了作者对喀左之水的热爱、赞美和眷恋之情。

17.(1)动词使用生动传神:“掠过”描写了水鸟的轻盈敏捷之态,表现了湖上动静有声的生机盎然景象。

(2)“啄碎”用暗喻手法,将平静的湖面喻为固体的物品,有形有声,有画面感,增强形象性。

(3)“滑行”描写波纹的扩散形态,将波纹拟人化,增强形象性和生动性。

(4)运用比喻、拟人的修辞手法。以“梦幻”喻“涟漪”,以“扫帚”喻“时间”;“涟漪”滑行,“时间”扫走,将描写对象拟人化。增强描写对象的形象性生动性,有亲切感。

(5)运用动静结合的描写手法,将水面的“静”与鸟、涟漪的“动”结合起来,以动衬静,动静结合,妙趣横生。(任选三点,指出手法并分析到位即可)

18.特点:①水量少。②坦荡蜿蜒,充满柔情。③清澈恬适,静谧幽深,古朴内敛,具有山野气息。④静中有动,充满智慧和活力,具有开放精神。

象征意义:虽然喀左自然资源溃泛,但喀左人却真诚坦荡,纯朴内敛,充满智慧和活力,具有开放精神。

【解析】

14.本题考查考生对文中词语含义的理解能力。理解文本中词语的含义,首先要尝试理解其本义,然后根据语境理解其在文中的意思。一般情况下,本义只帮助理解文本义,有时即本义,有时为引申义,而不是只有本义,要关注引申义中多义性的理解,在对比中准确理解出文本义。

A项,“滚滚”是形容山峦的,山本来是静止的,因此“飘浮不定”错误,应该“连绵不断”。B项,“淘洗”的本义为“洗涮”,指通过清洗,洗去污浊的东西,使物质更加干净清洁。这里用了暗喻手法,将空气喻为水。因此,理解为“吸入新鲜空气,排除污浊气体”正确。C项,“静”为“寂静”,“谧”为无声,这里指此处寂静无声的意境,正确。D项,“憩”与“息”同义,均为休息之意,此处正确。故选A。

15.本题考查学生理解文章内容的能力。解答此类题时,要回到原文中逐句比较,依据文意,力求明辨各选项表述的正误,特别要注意其中的细枝末节的毛病,例如事件的前后倒置、内容上的归纳不完整、中心概括上的无中生有、片面遗漏、强拉硬连、任意拔高等。

A项,通过筛选全文信息,可以总结出喀左人利用水的特点,造福喀左,从而筛选出“喀左人对待水的态度是科学的”这一信息。从第⑥段中可以提取出“既不是放任自流,也不是过度索取”的信息。从②⑤⑥⑧⑨等段落可以提取“因势利导,用其润泽之性,打造出‘天人合一’”的宜居生态环境”的信息。因此A项正确。

B项,“体现了喀左人的节俭意识和环保理念”错误,前半部分是对全文内容的概括:缺水、用水,做水文章。后半部分是对“作水文章”的评价。这一评价中的“节俭意识”是错误的,属于无中生有。根据全文内容,应该是“体现了喀左人勤劳智慧品质、环保意识和浪漫情怀”,而与“节俭意识”无关。B错误。

C项,文章的结构思路是:开头指出喀左严重缺水,接着写将仅有的两条河水有效利用,作足水文章,形成宏大的水景观、水文化,让有限的水做成大文章,发挥无限的作用,景观介绍与景物描写交错进行,最后点题,指出喀左有效科学用水的意义。此项正确。

D项,“文章多处运用衬托手法描写喀左之‘水’”错误,本文多处运用对比手法,而不是衬托手法。第④段中是将“海、湖、河”与龙源湖进行对比来表现人工龙源湖的优美,突出龙源湖水质、形态和生态特点。对比是在不同或相同之中求得不同,衬托是在不同或相同之中求得相同,此处明显求得不同。对比是对等不分主次的描写,衬托是分主次的描写。此处对两种事物是对等描写,不分主次。因此,选项中“衬托手法”是错误的。D错误。

E项,根据全文内容的理解,本文通过写看水,意在表现喀左人的一种精神:科学态度、智慧品质和进取精神。此项正确。故选BD。

16.本题考查了理解文中重要句子含义的能力。体会句子含意的原则:①从词语到句子,即根据句子中的关键词语、词语与词语之间的关系来理解。②从形式到内容,即根据句子的结构特点和句子的语言气势,对它表达的内容来理解与把握。③从篇章到语句,即联系文章主旨来理解句子的真实含意。

首先抓关键词的本义,“心灵”的本义是人的内心精神世界,“家园”的本义为身体归宿,根据心灵家园的语境义,指自己内心精神世界的归宿。其次,回答“不是一片风景”的原因,这要根据具体语言环境中的意思,来理解原因。其原因就是这一景观的内在的特质,即宁静平和、美好温馨,这种特质与真正的家园的特质相似。再次,把风一处风景喻为家园,说明作者对这处风景寄予了家园般的情感,对家园的情感,最明显的就是热爱。从上下文的语境看,除了热爱,更多的是赞美,同时还表现出家园般的眷恋之情。

17.本题考查赏析句子艺术手法的能力。赏析句子,首先指出句子运用的手法,然后结合具体内容分析是如何运用该手法的,最后指出句子运用该手法有什么表达效果,或者表达作者什么情感。“艺术特色”是一个意义很宽泛的术语,内容表现的角度、表达方式、遣词造句的特色、语言表达的风格、修辞手法等均涵盖其中,解答时应学会结合具体的文本,多角度地思考问题。

①分析动词的表现力,一是要抓住这个动词在文句中所描写的对象及对象的特点,如小鸟的特点是轻盈敏捷来分析;二是要结合动词的修辞手法来分析,如“啄碎”隐去了喻体,但仍然是比喻;“滑行”用在“涟漪”这个“物”上,是将物写成人,典型的拟人手法。通过各种修辞手法,提高动词的表现力和表达效果,使抽象的事物具体化,增强形象性、生动性、感染力,便于将感情更好地表达出来。

②比喻和拟人是常见的艺术手法。“涟漪”的轻柔、起伏连绵的特点,与“梦幻”有相似之处,以“梦幻”喻“涟漪”,贴切恰当,形象生动,表现了涟漪虚幻的美。“时间”是个抽象事物,以“扫帚”喻时间,使“时间”这一抽象事物形象化,可视可感,具体形象,生动表现湖水中的涟漪消逝的过程。用“滑行”描写涟漪,用“扫走”说时间,属于拟人手法,让抽象事物具体化形象化,给人亲切感。

③动静结合是描写手法的一种。此处描写,以动衬静,形成意境和形象的和谐统一,使文章活泼生动,给静态的湖面以生命和活力,活灵活现,直观形象地给读者以栩栩如生的印象。

18.本题考查考生欣赏作品形象及赏析作品内涵的能力。小说中物象的基本作用有:①突出人物性格,揭示深化主题②反复出现,串起相关情节,从而成为全文的线索,兼有使结构更加严谨的作用;③衬托环境,或者具有象征意义。分析物象的作用,首先要结合文本内容具体分析物象的作用,其次要注意物象出现的位置,尤其是反复出现的位置,要结合上下文来分析。

由原文“喀左缺水。这个地处辽西的塞外小县,境内没有江,没有湖,远离大海,十年九旱,严重缺水。也许正因为缺水,流经的大凌河和榆河里的那一点点水,在当地人眼里如金子般金贵”可知,凌河、榆河水量少;由原文“坦荡豪放走来的大凌河与一路蜿蜒多姿的榆河在此牵手、合为一体后,向东奔流而去”可知,凌河、榆河坦荡蜿蜒,充满柔情;由原文“湖边漫步的人们不知是被这神奇的美景震撼了,还是怕碰碎了这一湖的金灿与寂静,还是忙着深呼吸淘洗肺腑,没有一个大声说话的,然而,轻盈的脚步却流露出愉悦与兴奋”“水面宽有三百多米,河水碧绿清澈,坝堤青石护守”“湖光山色,高杨矮柳,墨绿的芦苇,古朴的小木船,曲径的水面,低飞的水鸟,静谧幽深,尽显古朴内涵。置身其中犹如超然世外,不由得发出思古之幽情,感念上苍赐予这一方宝地”“而龙源湖上游的大凌河水域则是另一番景象,不乏原始气息与野趣。静静的水面在河中央肆意地蜿蜒延伸着,在晚霞的涂染下,如同刚过满月的婴儿,散发着一派恬适。”可知,凌河、榆河清澈恬适,静谧幽深,古朴内敛,具有山野气息;由原文“每块水域看似是静止的,其实是流动的。水在不断地注入,又在不断地流出,永远保持着不竭的活力”和“这片辽阔的水域像海不是海,海的波光是蓝色的,它的波光是碧绿的;像湖又不是湖,湖的水域是封闭的,它的水域是开放的”可知,凌河、榆河静中有动,充满智慧和活力,具有开放精神。

由原文①段“喀左缺水。这个地处辽西的塞外小县,境内没有江,没有湖,远离大海,十年九旱,严重缺水……当地人以其勤劳、智慧的品质和诗意、浪漫的情怀,为这两条河流注入生机和活力”可知,虽然喀左自然资源溃泛,但喀左人却真诚坦荡,纯朴内敛,充满智慧;由原文?“人因水的湿润、丰富而有活力,生活因此而灵动。穿城而过的大凌河、榆河的水,让喀左人如出水芙蓉般神采奕奕,容光焕发”可知,喀左人充满活力,具有开放精神。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_