3.4 重力,力的合成 教案(2课时)

文档属性

| 名称 | 3.4 重力,力的合成 教案(2课时) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版(试用本) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-08-05 17:54:24 | ||

图片预览

文档简介

资源信息表

标 题 第三章 3.4 重力 力的合成

关键词 力 重力 力的合成

描 述 本教学设计包括:一、教学任务分析二、教学目标三、教学重点与难点四、教学资源五、教学设计思路六、教学流程七、教案示例

学 科 初中物理八年级 第二册 第三章 3.4节 语 种 汉语

媒体格式 .doc 学习者 学生

资源类型 文本类素材 课程类型 初中基础型课程

作 者 单 位

地 址

Email

3.4 重力 力的合成

一、教学任务分析

本节学习重力、力的合成。重力是一种最常见的力,是中学物理中要学习的三大力之一;而同一直线上二力合成是高中学习三力合成的基础,因此,本节内容在力学中处于基础的地位。

学习本节内容需要力的概念、力的作用效果等基础知识,以及用弹簧测力计测力的基本技能。

关于“苹果落地”牛顿发现万有引力的故事人人皆知,“物体在空中下落”“水流向低处”等事实亦是司空见惯,然而受到这些生活经验的影响,不少学生会把引力和重力混淆。通过引导学生从物理学角度观察、分析、讨论这些现象,从而正确认识重力产生的原因及其定义。

重力的特征又是怎样的呢? 通过多个学生活动,知道重力的方向和作用点;通过探究实验和借助数学方法,发现重力大小与物体质量的正比关系。

力的合成是较为抽象的物理概念之一。对日常生活中的两则实例进行观察、比较和分析,初步形成合力和力的合成概念,体验等效替代的科学方法。

本节教学要求学生在教师的引导、启发下,积极参与、主动探索和发现物理规律。通过视频、图像、演示实验等直观教学手段,激发学习兴趣,促使由具体感知物理现象向抽象思维的转化。教师要指导学生如何主动去观察思考、动手实验,感受研究常见力的方法。通过实例分析,提高学生应用知识解决问题的能力,养成良好的学习习惯。

二、教学目标

1.知识与技能

(1)知道重力产生的原因及其定义。

(2)知道重力的方向。知道重心。

(3)理解物体所受重力与其质量的关系及其公式G=mg。知道g的数值、含义及其单位。

(4)知道合力、分力的概念。理解同一直线上二力的合成。

2.过程与方法

(1)经历探究重力大小与物体质量的关系的过程,感受实验测量在研究问题中的作用。

(2)通过合力概念的建立,感受等效替代的科学方法。

3.态度、情感与价值观

(1)通过观看中国跳水队比赛片段,激发爱国情和民族自豪感。

(2)通过了解牛顿发现“引力”的故事,感悟善于观察和勤于思考的重要性。

三、教学重点和难点

重点:重力的大小和质量的关系;同一直线二力合成。

难点:重力的方向。

四、教学资源

1.器材:弹簧测力计、钩码、重垂线、直尺、铅笔、演示用弹簧、橡皮筋等。

2.课件:自制多媒体课件。

3.录像:《物体自由下落》《曹冲称象》。

五、教学设计思路

本设计的内容包括两个个方面:一是重力的三要素;二是同一直线上的二力合成。

本设计的基本思路是:用实例和设问来创设情景,从力能改变物体的运动状态这一角度分析实例,引入重力,分析重力产生的原因。通过学生观察、动手实验、思考、分析、归纳等方法学习重力三要素。以生活中的实例为基础,通过分析、介绍等效替代含义,说明合力和力的合成的概念;以实验观察和测量为基础,通过分析、归纳总结出同一直线上二力的合成。

本设计要突出的重点有:一个是物体所受重力的大小跟质量的关系, 方法是通过简单易操作的测量,让学生都能熟悉这个简单的探究过程与方法。对于所记录测量数据,可以直接对数据进行分析,也可以通过图象处理,学生能很快地找到重力与质量的关系。

另一个重点是同一直线上的二力合成。方法是首先列举两个力作用在一个物体上的实例,然后对这些事例进行分析,区分不同类型,进而明确我们所要研究的问题,组织学生进行的实验.

本设计要突破的难点是:重力的方向是一个难点。教学中立足于学生为本的教育思想,让学生通过观察较多的现象:不同的物体由静止开始自由落下的运动轨迹;观察分别置于水平、倾斜面上的重垂线方向等,从而自主得出结论。

完成本设计的内容需2课时。

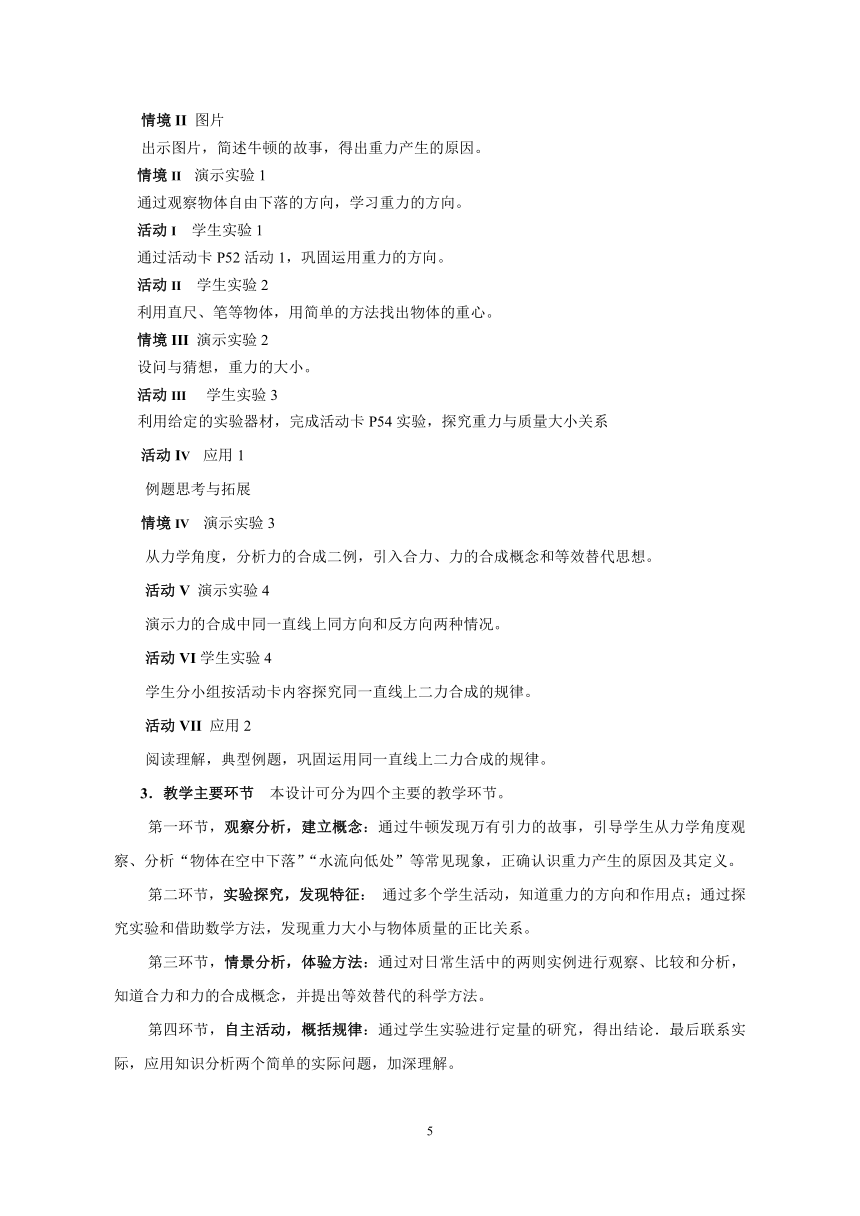

六、教学流程

1.教学流程图

2.流程图说明

情境I 视频

播放“中国跳水队比赛”片段,提出:跳水队员跃起后落入水中的原因?

教师启发学生思考发生在日常生活中的类似情景,引入重力。

情境II 图片

出示图片,简述牛顿的故事,得出重力产生的原因。

情境II 演示实验1

通过观察物体自由下落的方向,学习重力的方向。

活动I 学生实验1

通过活动卡P52活动1,巩固运用重力的方向。

活动II 学生实验2

利用直尺、笔等物体,用简单的方法找出物体的重心。

情境III 演示实验2

设问与猜想,重力的大小。

活动III 学生实验3

利用给定的实验器材,完成活动卡P54实验,探究重力与质量大小关系

活动IV 应用1

例题思考与拓展

情境IV 演示实验3

从力学角度,分析力的合成二例,引入合力、力的合成概念和等效替代思想。

活动V 演示实验4

演示力的合成中同一直线上同方向和反方向两种情况。

活动VI学生实验4

学生分小组按活动卡内容探究同一直线上二力合成的规律。

活动VII 应用2

阅读理解,典型例题,巩固运用同一直线上二力合成的规律。

3.教学主要环节 本设计可分为四个主要的教学环节。

第一环节,观察分析,建立概念:通过牛顿发现万有引力的故事,引导学生从力学角度观察、分析“物体在空中下落”“水流向低处”等常见现象,正确认识重力产生的原因及其定义。

第二环节,实验探究,发现特征: 通过多个学生活动,知道重力的方向和作用点;通过探究实验和借助数学方法,发现重力大小与物体质量的正比关系。

第三环节,情景分析,体验方法:通过对日常生活中的两则实例进行观察、比较和分析,知道合力和力的合成概念,并提出等效替代的科学方法。

第四环节,自主活动,概括规律:通过学生实验进行定量的研究,得出结论.最后联系实际,应用知识分析两个简单的实际问题,加深理解。

七、教案示例

第一课时

引入

播放中国跳水队参加国际比赛的视频片段,

举例:日常生活中,熟了的苹果落向地面、抛出去的物体总是回到地面、水往低处流……

问题:苹果为什么都会下落?(物体运动状态发生改变的原因)

在地面附近的物体都要受到重力的作用,引入课题重力

新课

4.地面附近的物体都受到重力的作用

(1)问题

重力是怎样产生的?

(2)图片

观察图片中的信息

引导学生分析讨论得出: 地面附近的物体,都受到地球的吸引力。

(3)交流

结论:地面附近的物体由于受到地球的吸引而受到的力叫做重力。重力的符号∶G。重力是最常见的一种力。

(4)问题:重力的单位、施力物体是什么?

重力的单位是牛(N)。重力是地面附近的物体与地球间的相互作用力。因此,重力的施力者是地球。

重力的三要素∶大小、方向和作用点是怎样的呢?

5.重力的方向

(1) 问题

重力的施力物体是地球。在地面附近有没有不受重力的物体?

(2) 演示

做法:使几个物体由静止开始自由落下。

观察:物体自由落下的方向一致吗?

结论:方向一致,重力的方向是竖直向下的。

(3) 演示

做法:简单介绍重垂线,将重垂线固定在铁架台上,把铁架台分别放置在水平面和斜面上。

观察:让学生观察重垂线,并得出结论:重垂线的方向总是竖直向下。

(4) 活动

做法:学生以小组为单位,完成活动卡p52活动1)

大组交流:小组派代表汇报。

结论:重力方向总是竖直向下。

6.通过实验,找出物体的重心。

(1)问题

重力的作用点在哪里?

(2)活动

做法:学生进行小实验,把直尺、钢笔、铅笔放在手指上并且让它们能静止不动。

观察:是不是随便怎么放,直尺、钢笔等物品都可以在手指上静止不动.直尺重心的位置正好在中间的位置,钢笔、圆珠笔就不在中间。

结论:物体受到的重力可以看成集中在一个点上,如果这个点正好在手指中间的位置,物体就可以不掉下来,这点是重力在物体上的作用点,我们叫它重心。

应用举例

分布均匀,形状规则的物体其重心在其几何中心,如球形,正方体,圆柱体等。重心的位置不一定都在物体上,例如一个圆环其重心就不在环上,而在圆心上。

7. 探究重力的大小跟质量的大小关系。

(1)举例:日常生活经验告诉我们,重力是有大小的,这里有两个金属球,一个大一个小,我们请一位同学到前面来把这两个金属球放在手心感觉一下。

(2)问题

根据你的经验,哪个金属球的重力大? 金属球的重力和它的质量是什么关系?

(3)猜想:质量越大的金属球所受重力可能也越大。

(4)实验二∶探究重力的大小跟质量关系。

做法:学生按活动卡p52活动2要求完成小组实验。

(5)结论:大量的实验和我们日常生活中的经验都告诉我们,质量增大几倍,重力也增大几倍、物体的重力与质量成正比,它们的比值是9.8N/kg,如果用G表示重力,m表示质量,g表示9.8N/kg,那么重力与质量的关系可以写成如下表达式G=mg 。

问题:g=9.8N/kg,它的物理意义是什么?

质量是1kg的物体,受到的重力是9.8N。

利用这个公式,我们可以已知质量计算出物体的重力,也可以已知重力求出物体的质量。

知识应用

8.例题1 课本P74[例1]

9.例题2 课本P75[例2]

漫画解读:在月球上“破举重记录”并非难事。

在月球上,物体也会由于月球的吸引而受到相应的重力,到其他星球表面也一样。

10.本节课你学到了哪些知识?有哪些收获?

11.课后活动:

(1)自制一个水平器,用它检验桌面是否水平。(写出所用器材,检验的方法及原理)

(2)举出日常生活中利用重力的实例。

(3)查阅有关资料了解人登上月球后那些方面和在地球上不一样?并说出原因。

第二课时

引入

情景

学生表演:两个女生一同提起一桶水,一个男生提起同样的一桶水; 两个人推动重物,一个人推动这个重物。

(二) 新课

2.力的合成

(1)问题

什么是力的合成?什么是合力?

(2)出示图片

观察:图片提供的信息,分析讨论。

结论:如果一个力产生的效果跟两个力共同作用产生的效果相同,这个力就叫做那两个力的合力。求已知力的合力就叫做力的合成。

3.等效替代法

视频:播放动画片“曹冲称象”片断。

问题:曹冲用了什么方法解决了称象的难题?

结论:引导学生认识等效替代法。

4.同一直线上二力的合成

(1)演示实验

做法:演示如图所示的实验

(2)问题:如果两个力是作用在同一直线上的。怎么求合力?

(3)学生思考,提出猜想。

(4)学生实验

做法:见活动卡p54

(5) 大组交流。

实验结论:在同一直线上,方向相同的两个力的合力大小等于两力之和,合力的方向跟两个力的方向相同;方向相反的两个力的合力大小等于两力之差,合力的方向跟两个力中较大的那个力的方向相同。

(三)运用巩固:

(1)活动卡 阅读和理解p75 同一直线上力的合成

(2)典型示例 练习册p47 例3 ;p48/14题。

活动II

学生实验

2

重心

活动I

学生实验

1

重力的大小

情景IV

演示2

情景III

演示1

重力的方向

活动III

学生实验

3

活动IV

应用1

活动VI

学生实验

4

活动V

演示4

情景I

视频

跳水

重力

情景II

图片

重力产生的 原 因

力的

合成

同一直线二力合成

活动VII

应用2

情景V

演示3

An apple fell on Newton’s head,

Moved downwards from the tree,

And that when Sir Isaac said:

“The force is gravity.”

PAGE

1

标 题 第三章 3.4 重力 力的合成

关键词 力 重力 力的合成

描 述 本教学设计包括:一、教学任务分析二、教学目标三、教学重点与难点四、教学资源五、教学设计思路六、教学流程七、教案示例

学 科 初中物理八年级 第二册 第三章 3.4节 语 种 汉语

媒体格式 .doc 学习者 学生

资源类型 文本类素材 课程类型 初中基础型课程

作 者 单 位

地 址

3.4 重力 力的合成

一、教学任务分析

本节学习重力、力的合成。重力是一种最常见的力,是中学物理中要学习的三大力之一;而同一直线上二力合成是高中学习三力合成的基础,因此,本节内容在力学中处于基础的地位。

学习本节内容需要力的概念、力的作用效果等基础知识,以及用弹簧测力计测力的基本技能。

关于“苹果落地”牛顿发现万有引力的故事人人皆知,“物体在空中下落”“水流向低处”等事实亦是司空见惯,然而受到这些生活经验的影响,不少学生会把引力和重力混淆。通过引导学生从物理学角度观察、分析、讨论这些现象,从而正确认识重力产生的原因及其定义。

重力的特征又是怎样的呢? 通过多个学生活动,知道重力的方向和作用点;通过探究实验和借助数学方法,发现重力大小与物体质量的正比关系。

力的合成是较为抽象的物理概念之一。对日常生活中的两则实例进行观察、比较和分析,初步形成合力和力的合成概念,体验等效替代的科学方法。

本节教学要求学生在教师的引导、启发下,积极参与、主动探索和发现物理规律。通过视频、图像、演示实验等直观教学手段,激发学习兴趣,促使由具体感知物理现象向抽象思维的转化。教师要指导学生如何主动去观察思考、动手实验,感受研究常见力的方法。通过实例分析,提高学生应用知识解决问题的能力,养成良好的学习习惯。

二、教学目标

1.知识与技能

(1)知道重力产生的原因及其定义。

(2)知道重力的方向。知道重心。

(3)理解物体所受重力与其质量的关系及其公式G=mg。知道g的数值、含义及其单位。

(4)知道合力、分力的概念。理解同一直线上二力的合成。

2.过程与方法

(1)经历探究重力大小与物体质量的关系的过程,感受实验测量在研究问题中的作用。

(2)通过合力概念的建立,感受等效替代的科学方法。

3.态度、情感与价值观

(1)通过观看中国跳水队比赛片段,激发爱国情和民族自豪感。

(2)通过了解牛顿发现“引力”的故事,感悟善于观察和勤于思考的重要性。

三、教学重点和难点

重点:重力的大小和质量的关系;同一直线二力合成。

难点:重力的方向。

四、教学资源

1.器材:弹簧测力计、钩码、重垂线、直尺、铅笔、演示用弹簧、橡皮筋等。

2.课件:自制多媒体课件。

3.录像:《物体自由下落》《曹冲称象》。

五、教学设计思路

本设计的内容包括两个个方面:一是重力的三要素;二是同一直线上的二力合成。

本设计的基本思路是:用实例和设问来创设情景,从力能改变物体的运动状态这一角度分析实例,引入重力,分析重力产生的原因。通过学生观察、动手实验、思考、分析、归纳等方法学习重力三要素。以生活中的实例为基础,通过分析、介绍等效替代含义,说明合力和力的合成的概念;以实验观察和测量为基础,通过分析、归纳总结出同一直线上二力的合成。

本设计要突出的重点有:一个是物体所受重力的大小跟质量的关系, 方法是通过简单易操作的测量,让学生都能熟悉这个简单的探究过程与方法。对于所记录测量数据,可以直接对数据进行分析,也可以通过图象处理,学生能很快地找到重力与质量的关系。

另一个重点是同一直线上的二力合成。方法是首先列举两个力作用在一个物体上的实例,然后对这些事例进行分析,区分不同类型,进而明确我们所要研究的问题,组织学生进行的实验.

本设计要突破的难点是:重力的方向是一个难点。教学中立足于学生为本的教育思想,让学生通过观察较多的现象:不同的物体由静止开始自由落下的运动轨迹;观察分别置于水平、倾斜面上的重垂线方向等,从而自主得出结论。

完成本设计的内容需2课时。

六、教学流程

1.教学流程图

2.流程图说明

情境I 视频

播放“中国跳水队比赛”片段,提出:跳水队员跃起后落入水中的原因?

教师启发学生思考发生在日常生活中的类似情景,引入重力。

情境II 图片

出示图片,简述牛顿的故事,得出重力产生的原因。

情境II 演示实验1

通过观察物体自由下落的方向,学习重力的方向。

活动I 学生实验1

通过活动卡P52活动1,巩固运用重力的方向。

活动II 学生实验2

利用直尺、笔等物体,用简单的方法找出物体的重心。

情境III 演示实验2

设问与猜想,重力的大小。

活动III 学生实验3

利用给定的实验器材,完成活动卡P54实验,探究重力与质量大小关系

活动IV 应用1

例题思考与拓展

情境IV 演示实验3

从力学角度,分析力的合成二例,引入合力、力的合成概念和等效替代思想。

活动V 演示实验4

演示力的合成中同一直线上同方向和反方向两种情况。

活动VI学生实验4

学生分小组按活动卡内容探究同一直线上二力合成的规律。

活动VII 应用2

阅读理解,典型例题,巩固运用同一直线上二力合成的规律。

3.教学主要环节 本设计可分为四个主要的教学环节。

第一环节,观察分析,建立概念:通过牛顿发现万有引力的故事,引导学生从力学角度观察、分析“物体在空中下落”“水流向低处”等常见现象,正确认识重力产生的原因及其定义。

第二环节,实验探究,发现特征: 通过多个学生活动,知道重力的方向和作用点;通过探究实验和借助数学方法,发现重力大小与物体质量的正比关系。

第三环节,情景分析,体验方法:通过对日常生活中的两则实例进行观察、比较和分析,知道合力和力的合成概念,并提出等效替代的科学方法。

第四环节,自主活动,概括规律:通过学生实验进行定量的研究,得出结论.最后联系实际,应用知识分析两个简单的实际问题,加深理解。

七、教案示例

第一课时

引入

播放中国跳水队参加国际比赛的视频片段,

举例:日常生活中,熟了的苹果落向地面、抛出去的物体总是回到地面、水往低处流……

问题:苹果为什么都会下落?(物体运动状态发生改变的原因)

在地面附近的物体都要受到重力的作用,引入课题重力

新课

4.地面附近的物体都受到重力的作用

(1)问题

重力是怎样产生的?

(2)图片

观察图片中的信息

引导学生分析讨论得出: 地面附近的物体,都受到地球的吸引力。

(3)交流

结论:地面附近的物体由于受到地球的吸引而受到的力叫做重力。重力的符号∶G。重力是最常见的一种力。

(4)问题:重力的单位、施力物体是什么?

重力的单位是牛(N)。重力是地面附近的物体与地球间的相互作用力。因此,重力的施力者是地球。

重力的三要素∶大小、方向和作用点是怎样的呢?

5.重力的方向

(1) 问题

重力的施力物体是地球。在地面附近有没有不受重力的物体?

(2) 演示

做法:使几个物体由静止开始自由落下。

观察:物体自由落下的方向一致吗?

结论:方向一致,重力的方向是竖直向下的。

(3) 演示

做法:简单介绍重垂线,将重垂线固定在铁架台上,把铁架台分别放置在水平面和斜面上。

观察:让学生观察重垂线,并得出结论:重垂线的方向总是竖直向下。

(4) 活动

做法:学生以小组为单位,完成活动卡p52活动1)

大组交流:小组派代表汇报。

结论:重力方向总是竖直向下。

6.通过实验,找出物体的重心。

(1)问题

重力的作用点在哪里?

(2)活动

做法:学生进行小实验,把直尺、钢笔、铅笔放在手指上并且让它们能静止不动。

观察:是不是随便怎么放,直尺、钢笔等物品都可以在手指上静止不动.直尺重心的位置正好在中间的位置,钢笔、圆珠笔就不在中间。

结论:物体受到的重力可以看成集中在一个点上,如果这个点正好在手指中间的位置,物体就可以不掉下来,这点是重力在物体上的作用点,我们叫它重心。

应用举例

分布均匀,形状规则的物体其重心在其几何中心,如球形,正方体,圆柱体等。重心的位置不一定都在物体上,例如一个圆环其重心就不在环上,而在圆心上。

7. 探究重力的大小跟质量的大小关系。

(1)举例:日常生活经验告诉我们,重力是有大小的,这里有两个金属球,一个大一个小,我们请一位同学到前面来把这两个金属球放在手心感觉一下。

(2)问题

根据你的经验,哪个金属球的重力大? 金属球的重力和它的质量是什么关系?

(3)猜想:质量越大的金属球所受重力可能也越大。

(4)实验二∶探究重力的大小跟质量关系。

做法:学生按活动卡p52活动2要求完成小组实验。

(5)结论:大量的实验和我们日常生活中的经验都告诉我们,质量增大几倍,重力也增大几倍、物体的重力与质量成正比,它们的比值是9.8N/kg,如果用G表示重力,m表示质量,g表示9.8N/kg,那么重力与质量的关系可以写成如下表达式G=mg 。

问题:g=9.8N/kg,它的物理意义是什么?

质量是1kg的物体,受到的重力是9.8N。

利用这个公式,我们可以已知质量计算出物体的重力,也可以已知重力求出物体的质量。

知识应用

8.例题1 课本P74[例1]

9.例题2 课本P75[例2]

漫画解读:在月球上“破举重记录”并非难事。

在月球上,物体也会由于月球的吸引而受到相应的重力,到其他星球表面也一样。

10.本节课你学到了哪些知识?有哪些收获?

11.课后活动:

(1)自制一个水平器,用它检验桌面是否水平。(写出所用器材,检验的方法及原理)

(2)举出日常生活中利用重力的实例。

(3)查阅有关资料了解人登上月球后那些方面和在地球上不一样?并说出原因。

第二课时

引入

情景

学生表演:两个女生一同提起一桶水,一个男生提起同样的一桶水; 两个人推动重物,一个人推动这个重物。

(二) 新课

2.力的合成

(1)问题

什么是力的合成?什么是合力?

(2)出示图片

观察:图片提供的信息,分析讨论。

结论:如果一个力产生的效果跟两个力共同作用产生的效果相同,这个力就叫做那两个力的合力。求已知力的合力就叫做力的合成。

3.等效替代法

视频:播放动画片“曹冲称象”片断。

问题:曹冲用了什么方法解决了称象的难题?

结论:引导学生认识等效替代法。

4.同一直线上二力的合成

(1)演示实验

做法:演示如图所示的实验

(2)问题:如果两个力是作用在同一直线上的。怎么求合力?

(3)学生思考,提出猜想。

(4)学生实验

做法:见活动卡p54

(5) 大组交流。

实验结论:在同一直线上,方向相同的两个力的合力大小等于两力之和,合力的方向跟两个力的方向相同;方向相反的两个力的合力大小等于两力之差,合力的方向跟两个力中较大的那个力的方向相同。

(三)运用巩固:

(1)活动卡 阅读和理解p75 同一直线上力的合成

(2)典型示例 练习册p47 例3 ;p48/14题。

活动II

学生实验

2

重心

活动I

学生实验

1

重力的大小

情景IV

演示2

情景III

演示1

重力的方向

活动III

学生实验

3

活动IV

应用1

活动VI

学生实验

4

活动V

演示4

情景I

视频

跳水

重力

情景II

图片

重力产生的 原 因

力的

合成

同一直线二力合成

活动VII

应用2

情景V

演示3

An apple fell on Newton’s head,

Moved downwards from the tree,

And that when Sir Isaac said:

“The force is gravity.”

PAGE

1