【单元测试卷】(人教版)2019-2020学年高中语文必修1第一单元检测(解析版)

文档属性

| 名称 | 【单元测试卷】(人教版)2019-2020学年高中语文必修1第一单元检测(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 38.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-07 10:49:51 | ||

图片预览

文档简介

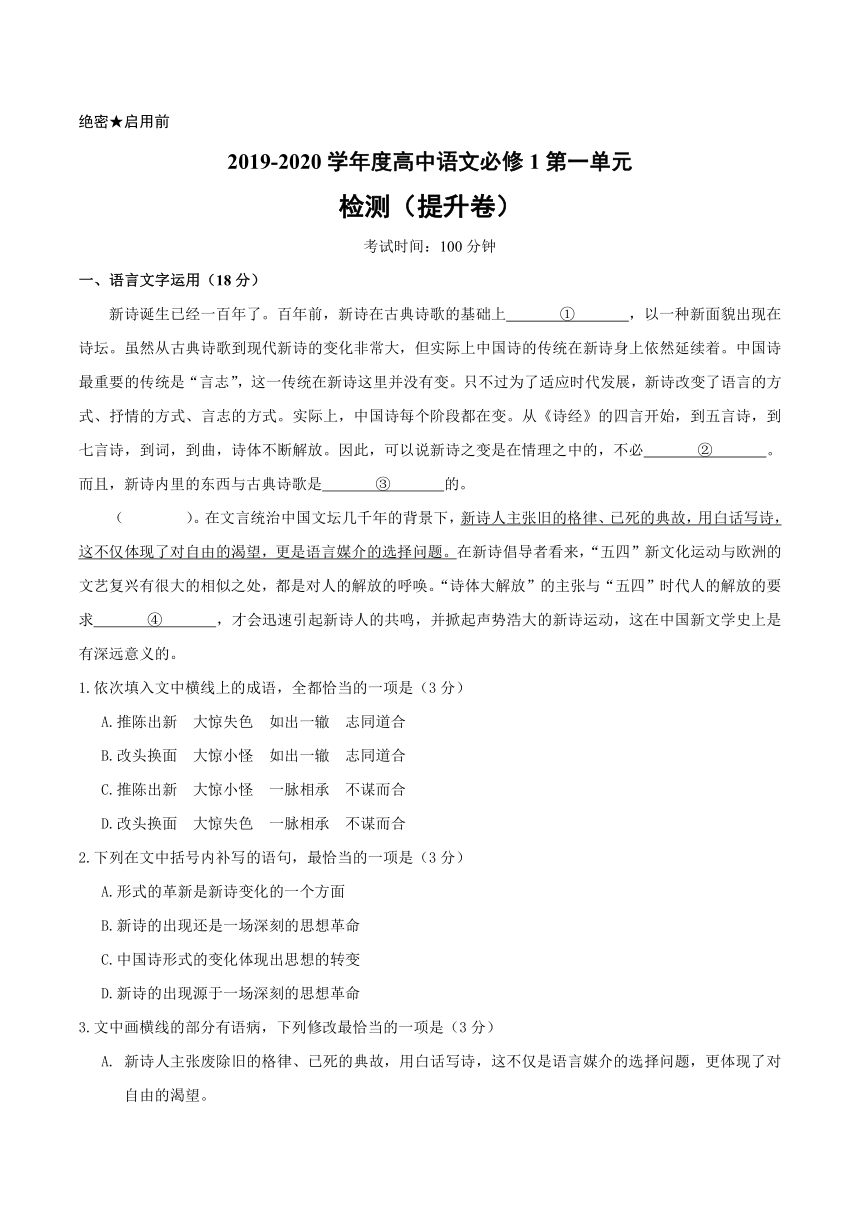

绝密★启用前

2019-2020学年度高中语文必修1第一单元

检测(提升卷)

考试时间:100分钟

一、语言文字运用(18分)

新诗诞生已经一百年了。百年前,新诗在古典诗歌的基础上 ① ,以一种新面貌出现在诗坛。虽然从古典诗歌到现代新诗的变化非常大,但实际上中国诗的传统在新诗身上依然延续着。中国诗最重要的传统是“言志”,这一传统在新诗这里并没有变。只不过为了适应时代发展,新诗改变了语言的方式、抒情的方式、言志的方式。实际上,中国诗每个阶段都在变。从《诗经》的四言开始,到五言诗,到七言诗,到词,到曲,诗体不断解放。因此,可以说新诗之变是在情理之中的,不必 ② 。而且,新诗内里的东西与古典诗歌是 ③ 的。

( )。在文言统治中国文坛几千年的背景下,新诗人主张旧的格律、已死的典故,用白话写诗,这不仅体现了对自由的渴望,更是语言媒介的选择问题。在新诗倡导者看来,“五四”新文化运动与欧洲的文艺复兴有很大的相似之处,都是对人的解放的呼唤。“诗体大解放”的主张与“五四”时代人的解放的要求 ④ ,才会迅速引起新诗人的共鸣,并掀起声势浩大的新诗运动,这在中国新文学史上是有深远意义的。

1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)

A.推陈出新 大惊失色 如出一辙 志同道合

B.改头换面 大惊小怪 如出一辙 志同道合

C.推陈出新 大惊小怪 一脉相承 不谋而合

D.改头换面 大惊失色 一脉相承 不谋而合

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)

A.形式的革新是新诗变化的一个方面

B.新诗的出现还是一场深刻的思想革命

C.中国诗形式的变化体现出思想的转变

D.新诗的出现源于一场深刻的思想革命

3.文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)

A. 新诗人主张废除旧的格律、已死的典故,用白话写诗,这不仅是语言媒介的选择问题,更体现了对自由的渴望。

B. 新诗人主张废除旧的格律、已死的典故,用白话写诗,这不仅体现了对自由的渴望,更是语言媒介的选择问题。

C. 新诗人主张用白话写诗,废除旧的格律、已死的典故,这不仅体现了对自由的渴望,更是语言媒介的选择问题。

D. 新诗人主张旧的格律、已死的典故,用白话写诗,这不仅是语言媒介的选择问题,更体现了对自由的渴望。

4.在下面文字横线处填入适当的语句,使分句前后的内容、句式对应。要求:引用的诗句从《沁园春·长沙》中选取。(4分)

诗词,如一朵风中百合,柔弱动人;如一声冲霄清吟,激越豪迈。“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”让我们感受到了李清照的凄美哀怨;______________。

5.按照要求,把下面四句话改写成一句话,并保留原有信息(可酌情增减词语)。(5分)

①《雨巷》是戴望舒的成名作。

②《雨巷》写于1927年夏天。

③《雨巷》运用了象征性的抒情手法。

④诗人在《雨巷》中塑造了一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘。

(1)以《雨巷》为主语;(2)以“一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘”为主语。

二、现代诗歌鉴赏(11分)

雪花的快乐

徐志摩

假若我是一朵雪花,

翩翩的在半空里潇洒,

我一定认清我的方向——

飞飏,飞飏,飞飏,——

这地面上有我的方向。

不去那冷寞的幽谷,

不去那凄凉的山麓,

也不上荒街去惆怅——

飞飏,飞飏,飞飏,——

你看,我有我的方向!

在半空里娟娟的飞舞,

认明了那清幽的住处,

等着她来花园里探望——

飞飏,飞飏,飞飏,——

啊,她身上有朱砂梅的清香!

那时我凭借我的身轻,

盈盈的,沾住了他的衣襟,

贴近他柔波似的心胸——

消溶,消溶,消溶——

溶入了她柔波似的心胸!

6.给加粗字注音。(2分)

翩(________) 麓(________)

7.诗人把自己比作雪花,借此去追求____________________________。(2分)

8.文中反复出现“飞飏,飞飏,飞飏”表现出一种__________________的执著。(2分)

9.“她”是诗人美的理想的代称,那么最后一句“溶入了她柔波似的心胸”如何理解?(5分)

三、名句名篇默写(5分)

10.将下面的语句补写完整。(5分)

(1)《沁园春·长沙》中,描写静中有动、生气勃勃的场景的句子:______________,______________。?

(2)《再别康桥》中集中表现了离别的惆怅句子:______________,______________,______________。?

四、现代文阅读(26分)

(一)文学类文本阅读(14分)

阅读下面的文字,完成11~13题。

在徐志摩的故乡

张同吾

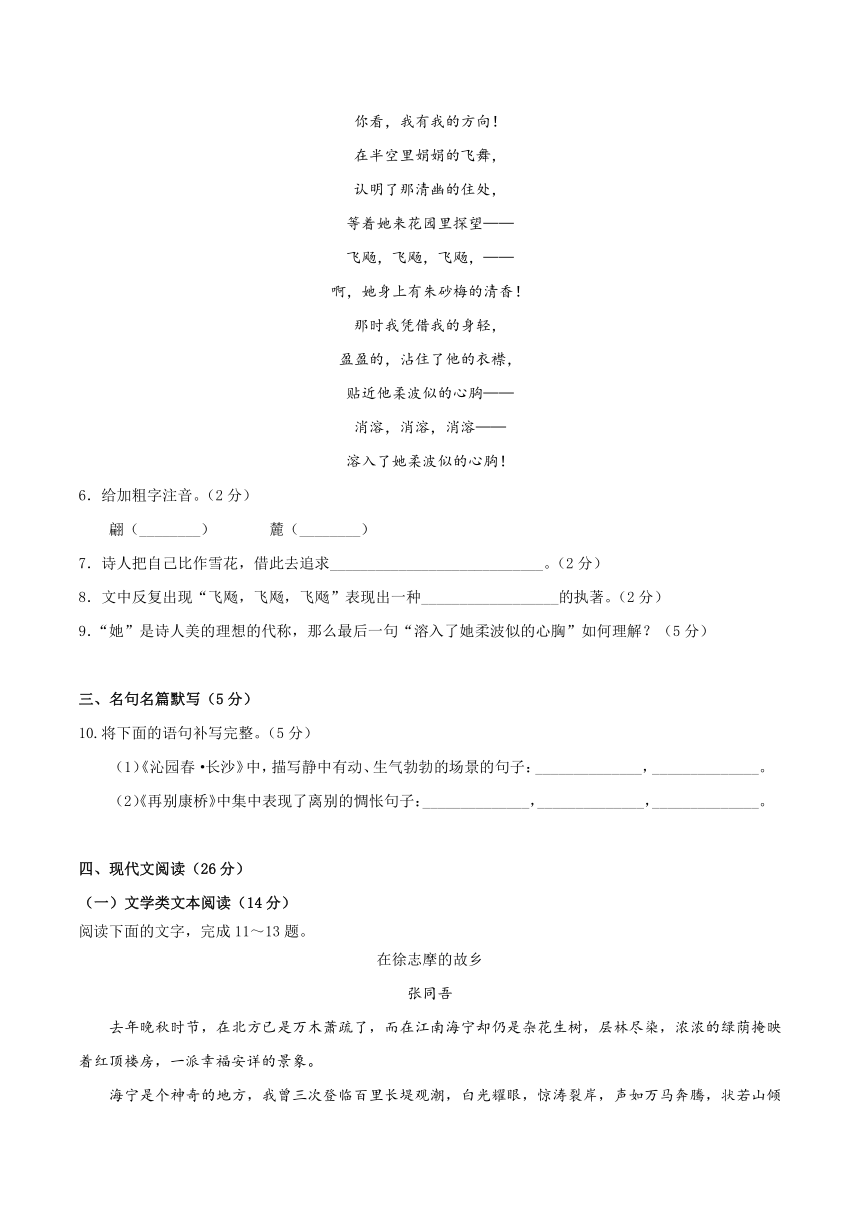

去年晚秋时节,在北方已是万木萧疏了,而在江南海宁却仍是杂花生树,层林尽染,浓浓的绿荫掩映着红顶楼房,一派幸福安详的景象。

海宁是个神奇的地方,我曾三次登临百里长堤观潮,白光耀眼,惊涛裂岸,声如万马奔腾,状若山倾海翻。我因而理解了:是海洋文化和潮文化,在海宁人聪颖细腻的文化性格中增添了大气、潇洒与果敢,所以这里才会诞生国学大师王国维、训诂大家朱起凤、语言学大家许国璋、书法大师张宗祥、佛学泰斗太虚、红学家吴世昌、金石家钱君匋、军事家蒋百里、电影艺术家史东山、诗人穆旦、作家金庸等。

海宁又是诗人徐志摩的故乡,他以博爱精神、青春气息和人性光彩谱写出情韵悠长的诗章,它们恒久的艺术魅力穿越时间的幛幔,至今仍辐射光芒。我来到位于硖石镇的徐志摩故居,重温他短暂而又潇洒浪漫的一生。

这座略带浅红的灰色楼房约600平方米,周围是一片美丽的草坪,围绕着铁铸栅栏,是典型的花园洋房。1926年徐志摩与陆小曼结婚,徐父尽管反对这桩婚事,却拧不过儿子的韧性,为之修建了这座典雅的住宅。庭院和廊下均由名贵大理石铺就,一层厅堂是西式地板和吊灯,摆设着中式桌椅,二层徐志摩与陆小曼的卧室则一派西式陈设。徐志摩十分喜爱这座中西合璧的宅第,称其为“香巢”,又将他与陆小曼的起居室题名“眉轩”。每天清晨他都去买一束鲜花送给妻子,新婚燕尔娇宠之至。

徐志摩确是为爱而生、为爱而死的人,林徽因的清纯隽美、风华绝代,陆小曼的能歌善舞、柔美娇艳,都令他奋不顾身地追求,诚如他对恩师梁启超坦言:“我之甘冒世之不韪……实求良心之安顿,求人格之确立,求灵魂之救度耳。”灵魂得以救度,生命却殁于英年,他是为赶赴北京听林徽因讲演而在空中遇难的。一年之后他热恋的“徽徽”痛定思痛,写下了这样的诗句:“别丢掉/这一把过往的热情,/现在流水似的,/轻轻/在幽冷的山泉底,/在黑夜,在松林,/叹息似的渺茫,/你仍要保存着那真!/一样是月明,/一样是隔山灯火,/满天的星,/只使人不见,/梦似的挂起,/你问黑夜要回/那一句话——你仍得相信,/山谷中留着/有那回音!”而唤作“眉”的小曼在多年之后有《为志摩扫墓》一诗:“肠断人情感未消,此心久已寄云峤。年来更识荒寒味,写到湖山总寂寥。”两位才女,前者情深意切,后者痛断肝肠。

瞻视橱柜中的种种实物和墙壁上的许多照片,眼前仿佛有朗朗新月冉冉升起。他是“新月派”的灵魂,那些沐浴过欧风美雨的才俊,胡适、闻一多、朱湘、孙大雨、邵洵美、林徽因、陈梦家、沈从文、卞之琳等都围绕着他,如群星拱月。徐志摩一生追求爱、美和自由,此亦是他诗歌美学的精髓。由于历史的倾斜和观念的偏颇,他在半个世纪中受到贬损,但其美丽的文学光焰无法遮拦。伴随着新时期的到来,他的诗又重暖人间。有人说他是过分西化的,殊不知他的文化之根植于中国沃土,他自书楹联“山高水长中有神悟,风朝雨夕我思古人”。因此他的诗才有优美的意境、鲜明的节奏、和谐的音韵和精湛的语言。一篇篇抒情短章广受读者的喜爱,那首仅有五行的《沙扬娜拉》堪称短诗极品,而他的代表作《再别康桥》更是家喻户晓,历久弥新:“悄悄的我走了,/正如我悄悄的来;/我挥一挥衣袖,/不带走一片云彩”。他走了,却把诗歌的精神财富和艺术财富留给了中国和世界。

站在徐志摩故居的庭院,仰望湛蓝的天空,我想起他乘飞机时的感言:这座飞机带着我的灵魂飞过高山,飞过大潮,飞在丛林间。我当时就望这样飞出这空气的牢笼,飞到整个宇宙里去……这隔世的玄思和遐想,已成为现实,如今有多少诗的后继者,在更广阔的时空里飞翔。

(摘自《光明日报》,有删改)

11.下列对文章有关内容的分析鉴赏,正确的一项是(3分)

A. 第一段景物描写,表现幸福安详的景象,烘托了作者对徐志摩深切的缅怀和哀悼之情,奠定了全文的感情基调。

B. 第二段渲染氛围,为下文做铺垫,同时也表现了徐志摩聪颖、大气、潇洒、果敢的性格特点,引人入胜。

C. 本文恰到好处地引用了诗歌、人物语言,既充实了文章的内容,又使文章语言优美,富有诗意,饱含深情。

D. 这篇文章看似平淡,实则娓娓道来,熔叙述、描写、议论、抒情于一炉,运用比喻、拟人、对比等手法,富有极强的表现力。

12.请简要概括徐志摩的形象特点。(5分)

13.你对“他走了,却把诗歌的精神财富和艺术财富留给了中国和世界”这句话是怎样理解的?请联系现实阐述。(6分)

(二)实用类文本阅读(12分)

阅读下面的文字,完成14~16题。

跋涉者与中国的路

艾青到常州女子师范教国文和图画。学生喜欢听他的课,幽默,风趣,自由。一个学期,艾青便被解聘了,女校长怕他再传播革命思想。艾青之后到上海以卖文为生。艾青渴望着出版诗集,当时他已因《大堰河——我的保姆》而闻名,但出版商却认为这既无钱可赚,又要冒政治的风险,便纷纷退避三舍。从1936年下半年到1937年上半年,艾青以诗的声音,一次又一次向着黑暗社会冲击。

艾青以诗人的机敏预感着,在预感之后呼号着。1937年早春,龙华一年一度的桃花开了——带着血的红色。为了纪念左联五烈士的就义,艾青写了一首《春》:“这些血迹……爆开了无数的蓓蕾/点缀得江南处处是春了/人问:春从何处来?/我说:来自郊外的墓窟。”艾青坚信着春天一定会从墓窟里走来,从艾青的预言中不难看出,艾青的信念因为有了抗日火炬的点燃,因为有了理想的追求而变得坚定。

1937年7月6日,在去杭州的列车上,艾青望着掠过车窗的土地,读着当天的报纸,我们中华民族的土地终究要复活的预感油然而生。他写下了《复活的土地》。艾青问自己:“如何才能让自己的呼声,真的成为代表中国人民的呼声?”

艾青到了武汉。1937年岁末,日本侵略者向武汉迫近。一个异常寒冷的夜晚,客居武昌的艾青预感到要下雪,写下《雪落在中国的土地上》这首百万人争诵的诗篇。诗写完,艾青从昏暗的灯光下抬起头时,窗外真的飘飘洒洒地落下了雪花。这是一首不知跋涉的泥泞与艰辛便绝然写不出的诗。这是一首有着哲人预言的诗:“中国的路/是如此的崎岖/是如此的泥泞呀!”

1938年4月,奔走在崎岖而又泥泞的道路上的艾青,完成了抒情长诗《向太阳》的写作。这是一首使抗敌将士热血澎湃的诗,这是一首像风一样传播开来,在无数的爱国青年心中广为流传的诗。

武汉还是失守了。在1938年的又一个茫茫的寒夜里,艾青走了。

1939年初,艾青到达桂林,在《广西日报》编副刊。不久,官方容不下艾青这样的抗战诗人,便想方设法,用“广西妇女”“广西卫生”等栏目来挤副刊,艾青火了:“这副刊快成公共厕所了!”愤然辞职。

1939年冬,艾青离开桂林,穿过重重大山,在衡山乡师执教。短短的蛰居山野的几个月,艾青写了《旷野》《愿春天早点来》等寄托着艰苦求索、追寻太阳的短诗。山乡宁静,旷野寂寥。但远方的呼唤,是大山挡不住的。

1940年春,艾青离开新宁,起道夫夷,到邵阳后改乘长江轮,直奔重庆。

(选自徐刚《艾青传——诗坛圣火》,有删改)

14.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(3分)

A.艾青在常州女子师范学校很受学生欢迎,但因为女校长害怕艾青传播革命思想,于是一个学期后艾青便被解聘了。

B.艾青因《大堰河——我的保姆》闻名,于是从1936年下半年到1937年上半年,艾青就以诗的方式,抨击黑暗。

C.在1937年的早春,为纪念左联五烈士的就义,艾青写了一首《春》,预感着人间的春天终要从墓窟里走来。

D.艾青1938年创作的长诗《向太阳》,是一首能让抗敌将士热血澎湃的诗。这首诗在无数的爱国青年心中广为流传。

15.下列对材料有关内容的分析和概括,正确的两项是(5分)

A.本文题目《跋涉者与中国的路》中的“跋涉者”是指艾青,这里将其与“中国的路”结合起来,体现了艾青对于中国抗战的胜利所起的不可或缺的作用。

B.艾青在《广西日报》编副刊时,官方想方设法挤副刊,容不下艾青这样的抗战诗人,而艾青愤然辞职的行为有些任性,不利于当时的抗战。

C.虽然艾青在衡山乡师执教时间并不长,但这里的山乡宁静,旷野寂寥,抚慰了艾青那颗漂泊已久的心,此时的艾青生活十分惬意,诗作频频。

D.文中大量引用艾青的诗作,既丰富了传主艾青的内心世界,又体现了艾青与时代之间的关系,还体现了人物传记中的真实性这一基本文体特征。

E.文中多次写到艾青的预感,《春》预感人间的春天终要从墓窟里走来,《雪落在中国的土地上》预感中国的路崎岖泥泞等,都体现了诗人对时代的敏感。

16.文中写艾青在崎岖而泥泞的道路上奔走的事例有哪些?请结合材料简要概括。(4分)

四、写作(40分)

17.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于600字的文章。

我发现,世界越来越喧闹,而我的日子越来越安静了。我喜欢过安静的日子。(周国平)

我想社会生活本来是喧嚣的,或者说喧嚣是社会生活的一个方面。喧嚣这种现象,也不完全是负面的。(莫言)

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

参考答案

1.C【解析】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。①推陈出新:去掉旧事物的糟粕,取其精华,并使它向新的方向发展(多指继承文化遗产)。改头换面:比喻只改形式,不变内容(含贬义)。新诗与旧诗相比,在形式和内容上都有很大的改变,此处应用“推陈出新”。②大惊小怪:形容对于不足为奇的事情过分惊讶。大惊失色:形容十分惊吓,以致变了脸色。新诗取代旧诗有其必然性,不足为奇,此处应用“大惊小怪”。③一脉相承:由一个血统或一个派别传下来。如出一辙:(车子)好像从同一个车撤出来,形容事情非常相像。文段强调诗歌的变化,这里表达传承的意思更恰当,应用“一脉相承”。④不谋而合:没有事先商量而彼此见解或行动完全一致。志同道合:志向相同,思想相合。根据语境,主张和要求是抽象的,应用“不谋而合”,“志同道合”多用于人。

2.B【解析】本题考查语言表达连贯的能力。从括号的位置看,所填内容应有承上启下的作用,前文讲的是新诗形式方面的革新,下文讲的是新诗带来了思想的革命,B项中“还是”表示承接上文,“思想革命”对接了下文的内容,因此最恰当。A项,表述和下文无关,只是对上文的总结。C项,主语是中国诗而非新诗,和文段叙述中心不合。D项,表述不合文意,应排除。

3.A【解析】本题考查辨析并修改病句的能力。画横线的部分有两处语病,一是成分残缺,缺少谓语动词,应为“新诗人主张废除旧的格律、已死的典故”;二是语序不当,“不仅……更……”表示递进关系。“对自由的渴望”较“语言媒介的选择问题”程度更深,所以“不仅”和“更”后的内容应该互换位置。

4.“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”让我们领略到了毛泽东的昂扬自信。

【解析】答题时,要注意分号和句号的提示作用,它表明句子内部的关系及对所填句子的要求。仿写时既要与“‘只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁’让我们感受到了李清照的凄美哀怨”的句式对应,又要与“如一声冲霄清吟,激越豪迈”的内容吻合,并注意题干要求应选取相关内容作答。

5.(1)《雨巷》是戴望舒于1927年夏天运用象征性抒情手法塑造了一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘的成名作。

(2)一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘是戴望舒于1927年夏天运用象征性抒情手法在其成名作《雨巷》中塑造的形象。

【解析】本题考查短句变成长句的能力。首先确定主干句,再把其他句子变成修饰限制成分,嵌入主干句中。(1)主干句是“《雨巷》是戴望舒的成名作”,把其他三个句子变成“成名作”的定语。(2)主干句是“一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘是……形象”,把其他三个句子变成“形象”的定语。定语的主干是“戴望舒塑造的”。 “塑造”的状语顺序是:表时间的介宾短语“于1927年夏天”+动词短语“运用象征性抒情手法”+表对象的介宾短语“在其成名作《雨巷》中”。

6.piān lù【解析】本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音的能力。“翩翩”读piān piān;“山麓”的“麓”读lù。

7.自由、美好【解析】本题考查把握诗歌的主旨和情感态度的能力。在这首诗中,诗人把自己比作雪花,在这里,现实的我被彻底抽空,雪花代替我出场,“翩翩的在半空里潇洒”。但这是被诗人意念填充的雪花,被灵魂穿着的雪花。这是灵性的雪花,人的精灵,他要为美而死。值得回味的是,他在追求美的过程丝毫不感痛苦、绝望,恰恰相反,他充分享受着选择的自由、热爱的快乐。

8.坚定、欢快、轻松自由

【解析】本题考查学生把握诗歌表现手法和品味诗歌情感的能力。本诗反复出现“飞飏,飞飏,飞飏” ,这是多么坚定、欢快和轻松自由的执著,实在是自明和自觉的结果。而这个美的她,住在清幽之地,出入雪中花园,浑身散发朱砂梅的清香,心胸恰似万缕柔波的湖泊!她是现代美学时期永恒的幻像。实际上,诗人是穿越现实去获取内心的清白、坚守理想的高贵。雪花的旋转、延宕和最终归宿完全吻合诗人优美灵魂的自由、坚定和执着。

9.诗人愿化作雪花,自由地毫无拘束地飘舞在空中,去追寻永恒的东西。他借雪花充分享受着选择的自由,热爱的欢乐,一旦追寻到美好的东西,就再也不会放弃。

【解析】本题考查鉴赏诗歌语句的能力。在《雪花的快乐》中,诗人愿意化作雪花,把雪花作了升华, “她”可以象征诗人的“心上人”,也可以理解为诗人心中向往的理想追求。作者把对理想的追求的主观感情与客观的自然景象交融互渗,从而化实景为虚境,创造出了一个优美的意境,显示了他飞动飘逸的艺术风格。

10.(1)漫江碧透 百舸争流 (2)悄悄是离别的笙箫 夏虫也为我沉默 沉默是今晚的康桥

11.C【解析】本题考查理解文本内容和赏析写作手法的能力。A项,第一段景物描写,渲染了幸福安详的氛围,并没“烘托了作者对徐志摩深切的缅怀和哀悼之情”。B项,“聪颖、大气、潇洒、果敢”是指文章第二段列举到的海宁人,而不是专指徐志摩。D项,文中没有用到对比手法。

12.徐志摩的一生是短暂而又潇洒浪漫的,有韧性,一生追求爱、美、自由,以博爱精神、青春气息和人性光彩谱写出情韵悠长的诗章,他是“新月派”的灵魂。

【解析】本题考查分析和概括人物性格特点的能力。原文内容可供概括其性格特点的有:“徐志摩确是为爱而生、为爱而死的人,林徽因的清纯隽美、风华绝代,陆小曼的能歌善舞、柔美娇艳,都令他奋不顾身地追求,诚如他对恩师梁启超坦言:‘我之甘冒世之不韪……实良心之安顿,求人格之确立,求灵魂之救度耳。’灵魂得以救度,生命却殁于英年,他是为赶赴北京听林徽因讲演而在空中遇难的。”“徐志摩一生追求爱、美和自由,此亦是他诗歌美学的精髓。”根据以上内容可以概括徐志摩一生是短暂的、光辉的一生。其性格特点就是为了爱而奋不顾身的追求的精神执拗者。

13.这句话高度概括了徐志摩一生对中国和世界诗歌的伟大贡献。尽管徐志摩的生命短暂,但他创造了巨大的文学价值,产生了深远的影响。他追求爱、美和自由的人生信念,对今天的人们也有启迪作用。特别是在今天价值迷失、文学贬值、诗意消亡的时代,徐志摩这种纯洁的精神、执着的追求和对人生艺术唯美的信仰,都是稀缺的宝贵的精神财富。

【解析】本题考查解读文本中句子的含意和评价作者观点态度的能力。可以从“徐志摩短暂的人生中作出的贡献”这一话题展开作答,徐志摩的人生是短暂的,但是他在诗歌创作中对中国文学乃至世界文学作出了卓越的贡献,他为了追求精神世界的的执着,他为了爱情的奋不顾身等精神品质是值得后人揣摩和回味的。

14.B【解析】本题考查筛选并整合文中的信息的能力。B项,强加因果,第一段“当时他已因《大堰河——我的保姆》而闻名,但出版商却认为这既无钱可赚,又要冒政治的风险,便纷纷退避三舍。从1936年下半年到1937年上半年,艾青以诗的声音,一次又一次向着黑暗社会冲击”,前后不构成因果关系。

15.DE【解析】A项,艾青的作用体现在用诗作唤醒人们的斗志方面,对抗战有一定的作用,说“不可或缺”不当。B项,“行为有些任性,不利于当时的抗战”错误,“愤然辞职”是一种抗争的情绪表达,不能看作是任性。C项,“十分惬意,诗作频频”于文无据。文中说艾青写了“寄托着艰苦求索、追寻太阳的短诗”,不能说此时的艾青生活十分惬意。

16.①在常州女子师范教书,因传播革命思想而遭到解聘。②艾青到上海以卖文为生,出版商退避三舍,艾青以诗的声音一次又一次向着黑暗社会冲击。③1938年,奔走在崎岖而又泥泞的道路上的艾青在武汉写出了《向太阳》等使抗敌战士热血澎湃的诗。④到达桂林,在《广西日报》编副刊,因官方容不下抗战诗人而被排挤。⑤无奈蛰居山野,在衡山乡师执教时虽苦闷仍求索。

【解析】本题考查筛选并整合文中的信息的能力。本题要求概括艾青在“崎岖”而“泥泞”的道路上奔走的事例。“崎岖”而“泥泞”表明他所做的事情不顺,或在艰难的处境中做事。第一段“艾青到常州女子师范教国文和图画……一个学期,艾青便被解聘了,女校长怕他再传播革命思想。”可概括出第一点答案。第一段“艾青之后到上海以卖文为生……但出版商却认为这既无钱可赚,又要冒政治的风险,便纷纷退避三舍……艾青以诗的声音,一次又一次向着黑暗社会冲击。”能概括出第二点答案。第五段“1938年4月,奔走在崎岖而又泥泞的道路上的艾青,完成了抒情长诗《向太阳》的写作。这是一首使抗敌将士热血澎湃的诗。”能概括出第三点答案。倒数第三段“1939年初,艾青到达桂林,在《广西日报》编副刊。不久,官方容不下艾青这样的抗战诗人,便想方设法,用‘广西妇女’‘广西卫生’等栏目来挤副刊。”能概括出第四点答案。倒数第二段“1939年冬,艾青离开桂林,穿过重重大山,在衡山乡师执教。短短的蛰居山野的几个月,艾青写了《旷野》《愿春天早点来》等寄托着艰苦求索的短诗。”能概括出第五点答案。

17.【写作指导】本题作文材料由两部分组成。第一段材料是周国平的话语,意思是,在这喧嚣的社会中,他选择安静的生活方式,安静地写作,安静地思考,不受外界的喧嚣干扰或诱惑,守住自己的内心。第二段是莫言在2014年南国书香节上演讲的观点摘录。意思是,这是一个喧嚣的时代,生于斯,长于斯,谁人都不能避免直面喧嚣。如何看待这个喧嚣的时代,如何应对这个喧嚣的社会,值得每一个人认真思考。

材料中的关键词有两个:“安静”和“喧嚣”。如果把“安静”理解为“宁静”“安宁”“平静”,把“喧嚣”理解为“喧闹”“热闹”,不作偏题处理。“内容”层面,可侧重对“安静”和“喧嚣”意义的直接解读;“含义”层面,可以由“安静”和“喧嚣”引申到对现代人生活态度或生存方式的思考。

关于“自选角度”,学生可以在“安静”和“喧嚣”两者中任选一个做深入思考,也可以将二者综合起来思考。

版权声明

本资源(含文字、图片、视频等)为瑞鑫点教(北京)科技有限公司合法拥有版权的作品,仅供教师作为教研、教学使用,未经本公司书面授权,不得以转载、摘编或其他方式使用本作品。已经本公司授权使用作品的,应在授权范围内使用,并在显著位置注明“来源:瑞鑫点教在线”。违反上述声明者,本公司将追究其相关法律责任。

2019-2020学年度高中语文必修1第一单元

检测(提升卷)

考试时间:100分钟

一、语言文字运用(18分)

新诗诞生已经一百年了。百年前,新诗在古典诗歌的基础上 ① ,以一种新面貌出现在诗坛。虽然从古典诗歌到现代新诗的变化非常大,但实际上中国诗的传统在新诗身上依然延续着。中国诗最重要的传统是“言志”,这一传统在新诗这里并没有变。只不过为了适应时代发展,新诗改变了语言的方式、抒情的方式、言志的方式。实际上,中国诗每个阶段都在变。从《诗经》的四言开始,到五言诗,到七言诗,到词,到曲,诗体不断解放。因此,可以说新诗之变是在情理之中的,不必 ② 。而且,新诗内里的东西与古典诗歌是 ③ 的。

( )。在文言统治中国文坛几千年的背景下,新诗人主张旧的格律、已死的典故,用白话写诗,这不仅体现了对自由的渴望,更是语言媒介的选择问题。在新诗倡导者看来,“五四”新文化运动与欧洲的文艺复兴有很大的相似之处,都是对人的解放的呼唤。“诗体大解放”的主张与“五四”时代人的解放的要求 ④ ,才会迅速引起新诗人的共鸣,并掀起声势浩大的新诗运动,这在中国新文学史上是有深远意义的。

1.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是(3分)

A.推陈出新 大惊失色 如出一辙 志同道合

B.改头换面 大惊小怪 如出一辙 志同道合

C.推陈出新 大惊小怪 一脉相承 不谋而合

D.改头换面 大惊失色 一脉相承 不谋而合

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)

A.形式的革新是新诗变化的一个方面

B.新诗的出现还是一场深刻的思想革命

C.中国诗形式的变化体现出思想的转变

D.新诗的出现源于一场深刻的思想革命

3.文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)

A. 新诗人主张废除旧的格律、已死的典故,用白话写诗,这不仅是语言媒介的选择问题,更体现了对自由的渴望。

B. 新诗人主张废除旧的格律、已死的典故,用白话写诗,这不仅体现了对自由的渴望,更是语言媒介的选择问题。

C. 新诗人主张用白话写诗,废除旧的格律、已死的典故,这不仅体现了对自由的渴望,更是语言媒介的选择问题。

D. 新诗人主张旧的格律、已死的典故,用白话写诗,这不仅是语言媒介的选择问题,更体现了对自由的渴望。

4.在下面文字横线处填入适当的语句,使分句前后的内容、句式对应。要求:引用的诗句从《沁园春·长沙》中选取。(4分)

诗词,如一朵风中百合,柔弱动人;如一声冲霄清吟,激越豪迈。“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”让我们感受到了李清照的凄美哀怨;______________。

5.按照要求,把下面四句话改写成一句话,并保留原有信息(可酌情增减词语)。(5分)

①《雨巷》是戴望舒的成名作。

②《雨巷》写于1927年夏天。

③《雨巷》运用了象征性的抒情手法。

④诗人在《雨巷》中塑造了一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘。

(1)以《雨巷》为主语;(2)以“一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘”为主语。

二、现代诗歌鉴赏(11分)

雪花的快乐

徐志摩

假若我是一朵雪花,

翩翩的在半空里潇洒,

我一定认清我的方向——

飞飏,飞飏,飞飏,——

这地面上有我的方向。

不去那冷寞的幽谷,

不去那凄凉的山麓,

也不上荒街去惆怅——

飞飏,飞飏,飞飏,——

你看,我有我的方向!

在半空里娟娟的飞舞,

认明了那清幽的住处,

等着她来花园里探望——

飞飏,飞飏,飞飏,——

啊,她身上有朱砂梅的清香!

那时我凭借我的身轻,

盈盈的,沾住了他的衣襟,

贴近他柔波似的心胸——

消溶,消溶,消溶——

溶入了她柔波似的心胸!

6.给加粗字注音。(2分)

翩(________) 麓(________)

7.诗人把自己比作雪花,借此去追求____________________________。(2分)

8.文中反复出现“飞飏,飞飏,飞飏”表现出一种__________________的执著。(2分)

9.“她”是诗人美的理想的代称,那么最后一句“溶入了她柔波似的心胸”如何理解?(5分)

三、名句名篇默写(5分)

10.将下面的语句补写完整。(5分)

(1)《沁园春·长沙》中,描写静中有动、生气勃勃的场景的句子:______________,______________。?

(2)《再别康桥》中集中表现了离别的惆怅句子:______________,______________,______________。?

四、现代文阅读(26分)

(一)文学类文本阅读(14分)

阅读下面的文字,完成11~13题。

在徐志摩的故乡

张同吾

去年晚秋时节,在北方已是万木萧疏了,而在江南海宁却仍是杂花生树,层林尽染,浓浓的绿荫掩映着红顶楼房,一派幸福安详的景象。

海宁是个神奇的地方,我曾三次登临百里长堤观潮,白光耀眼,惊涛裂岸,声如万马奔腾,状若山倾海翻。我因而理解了:是海洋文化和潮文化,在海宁人聪颖细腻的文化性格中增添了大气、潇洒与果敢,所以这里才会诞生国学大师王国维、训诂大家朱起凤、语言学大家许国璋、书法大师张宗祥、佛学泰斗太虚、红学家吴世昌、金石家钱君匋、军事家蒋百里、电影艺术家史东山、诗人穆旦、作家金庸等。

海宁又是诗人徐志摩的故乡,他以博爱精神、青春气息和人性光彩谱写出情韵悠长的诗章,它们恒久的艺术魅力穿越时间的幛幔,至今仍辐射光芒。我来到位于硖石镇的徐志摩故居,重温他短暂而又潇洒浪漫的一生。

这座略带浅红的灰色楼房约600平方米,周围是一片美丽的草坪,围绕着铁铸栅栏,是典型的花园洋房。1926年徐志摩与陆小曼结婚,徐父尽管反对这桩婚事,却拧不过儿子的韧性,为之修建了这座典雅的住宅。庭院和廊下均由名贵大理石铺就,一层厅堂是西式地板和吊灯,摆设着中式桌椅,二层徐志摩与陆小曼的卧室则一派西式陈设。徐志摩十分喜爱这座中西合璧的宅第,称其为“香巢”,又将他与陆小曼的起居室题名“眉轩”。每天清晨他都去买一束鲜花送给妻子,新婚燕尔娇宠之至。

徐志摩确是为爱而生、为爱而死的人,林徽因的清纯隽美、风华绝代,陆小曼的能歌善舞、柔美娇艳,都令他奋不顾身地追求,诚如他对恩师梁启超坦言:“我之甘冒世之不韪……实求良心之安顿,求人格之确立,求灵魂之救度耳。”灵魂得以救度,生命却殁于英年,他是为赶赴北京听林徽因讲演而在空中遇难的。一年之后他热恋的“徽徽”痛定思痛,写下了这样的诗句:“别丢掉/这一把过往的热情,/现在流水似的,/轻轻/在幽冷的山泉底,/在黑夜,在松林,/叹息似的渺茫,/你仍要保存着那真!/一样是月明,/一样是隔山灯火,/满天的星,/只使人不见,/梦似的挂起,/你问黑夜要回/那一句话——你仍得相信,/山谷中留着/有那回音!”而唤作“眉”的小曼在多年之后有《为志摩扫墓》一诗:“肠断人情感未消,此心久已寄云峤。年来更识荒寒味,写到湖山总寂寥。”两位才女,前者情深意切,后者痛断肝肠。

瞻视橱柜中的种种实物和墙壁上的许多照片,眼前仿佛有朗朗新月冉冉升起。他是“新月派”的灵魂,那些沐浴过欧风美雨的才俊,胡适、闻一多、朱湘、孙大雨、邵洵美、林徽因、陈梦家、沈从文、卞之琳等都围绕着他,如群星拱月。徐志摩一生追求爱、美和自由,此亦是他诗歌美学的精髓。由于历史的倾斜和观念的偏颇,他在半个世纪中受到贬损,但其美丽的文学光焰无法遮拦。伴随着新时期的到来,他的诗又重暖人间。有人说他是过分西化的,殊不知他的文化之根植于中国沃土,他自书楹联“山高水长中有神悟,风朝雨夕我思古人”。因此他的诗才有优美的意境、鲜明的节奏、和谐的音韵和精湛的语言。一篇篇抒情短章广受读者的喜爱,那首仅有五行的《沙扬娜拉》堪称短诗极品,而他的代表作《再别康桥》更是家喻户晓,历久弥新:“悄悄的我走了,/正如我悄悄的来;/我挥一挥衣袖,/不带走一片云彩”。他走了,却把诗歌的精神财富和艺术财富留给了中国和世界。

站在徐志摩故居的庭院,仰望湛蓝的天空,我想起他乘飞机时的感言:这座飞机带着我的灵魂飞过高山,飞过大潮,飞在丛林间。我当时就望这样飞出这空气的牢笼,飞到整个宇宙里去……这隔世的玄思和遐想,已成为现实,如今有多少诗的后继者,在更广阔的时空里飞翔。

(摘自《光明日报》,有删改)

11.下列对文章有关内容的分析鉴赏,正确的一项是(3分)

A. 第一段景物描写,表现幸福安详的景象,烘托了作者对徐志摩深切的缅怀和哀悼之情,奠定了全文的感情基调。

B. 第二段渲染氛围,为下文做铺垫,同时也表现了徐志摩聪颖、大气、潇洒、果敢的性格特点,引人入胜。

C. 本文恰到好处地引用了诗歌、人物语言,既充实了文章的内容,又使文章语言优美,富有诗意,饱含深情。

D. 这篇文章看似平淡,实则娓娓道来,熔叙述、描写、议论、抒情于一炉,运用比喻、拟人、对比等手法,富有极强的表现力。

12.请简要概括徐志摩的形象特点。(5分)

13.你对“他走了,却把诗歌的精神财富和艺术财富留给了中国和世界”这句话是怎样理解的?请联系现实阐述。(6分)

(二)实用类文本阅读(12分)

阅读下面的文字,完成14~16题。

跋涉者与中国的路

艾青到常州女子师范教国文和图画。学生喜欢听他的课,幽默,风趣,自由。一个学期,艾青便被解聘了,女校长怕他再传播革命思想。艾青之后到上海以卖文为生。艾青渴望着出版诗集,当时他已因《大堰河——我的保姆》而闻名,但出版商却认为这既无钱可赚,又要冒政治的风险,便纷纷退避三舍。从1936年下半年到1937年上半年,艾青以诗的声音,一次又一次向着黑暗社会冲击。

艾青以诗人的机敏预感着,在预感之后呼号着。1937年早春,龙华一年一度的桃花开了——带着血的红色。为了纪念左联五烈士的就义,艾青写了一首《春》:“这些血迹……爆开了无数的蓓蕾/点缀得江南处处是春了/人问:春从何处来?/我说:来自郊外的墓窟。”艾青坚信着春天一定会从墓窟里走来,从艾青的预言中不难看出,艾青的信念因为有了抗日火炬的点燃,因为有了理想的追求而变得坚定。

1937年7月6日,在去杭州的列车上,艾青望着掠过车窗的土地,读着当天的报纸,我们中华民族的土地终究要复活的预感油然而生。他写下了《复活的土地》。艾青问自己:“如何才能让自己的呼声,真的成为代表中国人民的呼声?”

艾青到了武汉。1937年岁末,日本侵略者向武汉迫近。一个异常寒冷的夜晚,客居武昌的艾青预感到要下雪,写下《雪落在中国的土地上》这首百万人争诵的诗篇。诗写完,艾青从昏暗的灯光下抬起头时,窗外真的飘飘洒洒地落下了雪花。这是一首不知跋涉的泥泞与艰辛便绝然写不出的诗。这是一首有着哲人预言的诗:“中国的路/是如此的崎岖/是如此的泥泞呀!”

1938年4月,奔走在崎岖而又泥泞的道路上的艾青,完成了抒情长诗《向太阳》的写作。这是一首使抗敌将士热血澎湃的诗,这是一首像风一样传播开来,在无数的爱国青年心中广为流传的诗。

武汉还是失守了。在1938年的又一个茫茫的寒夜里,艾青走了。

1939年初,艾青到达桂林,在《广西日报》编副刊。不久,官方容不下艾青这样的抗战诗人,便想方设法,用“广西妇女”“广西卫生”等栏目来挤副刊,艾青火了:“这副刊快成公共厕所了!”愤然辞职。

1939年冬,艾青离开桂林,穿过重重大山,在衡山乡师执教。短短的蛰居山野的几个月,艾青写了《旷野》《愿春天早点来》等寄托着艰苦求索、追寻太阳的短诗。山乡宁静,旷野寂寥。但远方的呼唤,是大山挡不住的。

1940年春,艾青离开新宁,起道夫夷,到邵阳后改乘长江轮,直奔重庆。

(选自徐刚《艾青传——诗坛圣火》,有删改)

14.下列理解和分析,不符合原文意思的一项是(3分)

A.艾青在常州女子师范学校很受学生欢迎,但因为女校长害怕艾青传播革命思想,于是一个学期后艾青便被解聘了。

B.艾青因《大堰河——我的保姆》闻名,于是从1936年下半年到1937年上半年,艾青就以诗的方式,抨击黑暗。

C.在1937年的早春,为纪念左联五烈士的就义,艾青写了一首《春》,预感着人间的春天终要从墓窟里走来。

D.艾青1938年创作的长诗《向太阳》,是一首能让抗敌将士热血澎湃的诗。这首诗在无数的爱国青年心中广为流传。

15.下列对材料有关内容的分析和概括,正确的两项是(5分)

A.本文题目《跋涉者与中国的路》中的“跋涉者”是指艾青,这里将其与“中国的路”结合起来,体现了艾青对于中国抗战的胜利所起的不可或缺的作用。

B.艾青在《广西日报》编副刊时,官方想方设法挤副刊,容不下艾青这样的抗战诗人,而艾青愤然辞职的行为有些任性,不利于当时的抗战。

C.虽然艾青在衡山乡师执教时间并不长,但这里的山乡宁静,旷野寂寥,抚慰了艾青那颗漂泊已久的心,此时的艾青生活十分惬意,诗作频频。

D.文中大量引用艾青的诗作,既丰富了传主艾青的内心世界,又体现了艾青与时代之间的关系,还体现了人物传记中的真实性这一基本文体特征。

E.文中多次写到艾青的预感,《春》预感人间的春天终要从墓窟里走来,《雪落在中国的土地上》预感中国的路崎岖泥泞等,都体现了诗人对时代的敏感。

16.文中写艾青在崎岖而泥泞的道路上奔走的事例有哪些?请结合材料简要概括。(4分)

四、写作(40分)

17.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于600字的文章。

我发现,世界越来越喧闹,而我的日子越来越安静了。我喜欢过安静的日子。(周国平)

我想社会生活本来是喧嚣的,或者说喧嚣是社会生活的一个方面。喧嚣这种现象,也不完全是负面的。(莫言)

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要脱离材料内容及含意的范围作文,不要套作,不得抄袭。

参考答案

1.C【解析】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。①推陈出新:去掉旧事物的糟粕,取其精华,并使它向新的方向发展(多指继承文化遗产)。改头换面:比喻只改形式,不变内容(含贬义)。新诗与旧诗相比,在形式和内容上都有很大的改变,此处应用“推陈出新”。②大惊小怪:形容对于不足为奇的事情过分惊讶。大惊失色:形容十分惊吓,以致变了脸色。新诗取代旧诗有其必然性,不足为奇,此处应用“大惊小怪”。③一脉相承:由一个血统或一个派别传下来。如出一辙:(车子)好像从同一个车撤出来,形容事情非常相像。文段强调诗歌的变化,这里表达传承的意思更恰当,应用“一脉相承”。④不谋而合:没有事先商量而彼此见解或行动完全一致。志同道合:志向相同,思想相合。根据语境,主张和要求是抽象的,应用“不谋而合”,“志同道合”多用于人。

2.B【解析】本题考查语言表达连贯的能力。从括号的位置看,所填内容应有承上启下的作用,前文讲的是新诗形式方面的革新,下文讲的是新诗带来了思想的革命,B项中“还是”表示承接上文,“思想革命”对接了下文的内容,因此最恰当。A项,表述和下文无关,只是对上文的总结。C项,主语是中国诗而非新诗,和文段叙述中心不合。D项,表述不合文意,应排除。

3.A【解析】本题考查辨析并修改病句的能力。画横线的部分有两处语病,一是成分残缺,缺少谓语动词,应为“新诗人主张废除旧的格律、已死的典故”;二是语序不当,“不仅……更……”表示递进关系。“对自由的渴望”较“语言媒介的选择问题”程度更深,所以“不仅”和“更”后的内容应该互换位置。

4.“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”让我们领略到了毛泽东的昂扬自信。

【解析】答题时,要注意分号和句号的提示作用,它表明句子内部的关系及对所填句子的要求。仿写时既要与“‘只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁’让我们感受到了李清照的凄美哀怨”的句式对应,又要与“如一声冲霄清吟,激越豪迈”的内容吻合,并注意题干要求应选取相关内容作答。

5.(1)《雨巷》是戴望舒于1927年夏天运用象征性抒情手法塑造了一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘的成名作。

(2)一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘是戴望舒于1927年夏天运用象征性抒情手法在其成名作《雨巷》中塑造的形象。

【解析】本题考查短句变成长句的能力。首先确定主干句,再把其他句子变成修饰限制成分,嵌入主干句中。(1)主干句是“《雨巷》是戴望舒的成名作”,把其他三个句子变成“成名作”的定语。(2)主干句是“一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘是……形象”,把其他三个句子变成“形象”的定语。定语的主干是“戴望舒塑造的”。 “塑造”的状语顺序是:表时间的介宾短语“于1927年夏天”+动词短语“运用象征性抒情手法”+表对象的介宾短语“在其成名作《雨巷》中”。

6.piān lù【解析】本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音的能力。“翩翩”读piān piān;“山麓”的“麓”读lù。

7.自由、美好【解析】本题考查把握诗歌的主旨和情感态度的能力。在这首诗中,诗人把自己比作雪花,在这里,现实的我被彻底抽空,雪花代替我出场,“翩翩的在半空里潇洒”。但这是被诗人意念填充的雪花,被灵魂穿着的雪花。这是灵性的雪花,人的精灵,他要为美而死。值得回味的是,他在追求美的过程丝毫不感痛苦、绝望,恰恰相反,他充分享受着选择的自由、热爱的快乐。

8.坚定、欢快、轻松自由

【解析】本题考查学生把握诗歌表现手法和品味诗歌情感的能力。本诗反复出现“飞飏,飞飏,飞飏” ,这是多么坚定、欢快和轻松自由的执著,实在是自明和自觉的结果。而这个美的她,住在清幽之地,出入雪中花园,浑身散发朱砂梅的清香,心胸恰似万缕柔波的湖泊!她是现代美学时期永恒的幻像。实际上,诗人是穿越现实去获取内心的清白、坚守理想的高贵。雪花的旋转、延宕和最终归宿完全吻合诗人优美灵魂的自由、坚定和执着。

9.诗人愿化作雪花,自由地毫无拘束地飘舞在空中,去追寻永恒的东西。他借雪花充分享受着选择的自由,热爱的欢乐,一旦追寻到美好的东西,就再也不会放弃。

【解析】本题考查鉴赏诗歌语句的能力。在《雪花的快乐》中,诗人愿意化作雪花,把雪花作了升华, “她”可以象征诗人的“心上人”,也可以理解为诗人心中向往的理想追求。作者把对理想的追求的主观感情与客观的自然景象交融互渗,从而化实景为虚境,创造出了一个优美的意境,显示了他飞动飘逸的艺术风格。

10.(1)漫江碧透 百舸争流 (2)悄悄是离别的笙箫 夏虫也为我沉默 沉默是今晚的康桥

11.C【解析】本题考查理解文本内容和赏析写作手法的能力。A项,第一段景物描写,渲染了幸福安详的氛围,并没“烘托了作者对徐志摩深切的缅怀和哀悼之情”。B项,“聪颖、大气、潇洒、果敢”是指文章第二段列举到的海宁人,而不是专指徐志摩。D项,文中没有用到对比手法。

12.徐志摩的一生是短暂而又潇洒浪漫的,有韧性,一生追求爱、美、自由,以博爱精神、青春气息和人性光彩谱写出情韵悠长的诗章,他是“新月派”的灵魂。

【解析】本题考查分析和概括人物性格特点的能力。原文内容可供概括其性格特点的有:“徐志摩确是为爱而生、为爱而死的人,林徽因的清纯隽美、风华绝代,陆小曼的能歌善舞、柔美娇艳,都令他奋不顾身地追求,诚如他对恩师梁启超坦言:‘我之甘冒世之不韪……实良心之安顿,求人格之确立,求灵魂之救度耳。’灵魂得以救度,生命却殁于英年,他是为赶赴北京听林徽因讲演而在空中遇难的。”“徐志摩一生追求爱、美和自由,此亦是他诗歌美学的精髓。”根据以上内容可以概括徐志摩一生是短暂的、光辉的一生。其性格特点就是为了爱而奋不顾身的追求的精神执拗者。

13.这句话高度概括了徐志摩一生对中国和世界诗歌的伟大贡献。尽管徐志摩的生命短暂,但他创造了巨大的文学价值,产生了深远的影响。他追求爱、美和自由的人生信念,对今天的人们也有启迪作用。特别是在今天价值迷失、文学贬值、诗意消亡的时代,徐志摩这种纯洁的精神、执着的追求和对人生艺术唯美的信仰,都是稀缺的宝贵的精神财富。

【解析】本题考查解读文本中句子的含意和评价作者观点态度的能力。可以从“徐志摩短暂的人生中作出的贡献”这一话题展开作答,徐志摩的人生是短暂的,但是他在诗歌创作中对中国文学乃至世界文学作出了卓越的贡献,他为了追求精神世界的的执着,他为了爱情的奋不顾身等精神品质是值得后人揣摩和回味的。

14.B【解析】本题考查筛选并整合文中的信息的能力。B项,强加因果,第一段“当时他已因《大堰河——我的保姆》而闻名,但出版商却认为这既无钱可赚,又要冒政治的风险,便纷纷退避三舍。从1936年下半年到1937年上半年,艾青以诗的声音,一次又一次向着黑暗社会冲击”,前后不构成因果关系。

15.DE【解析】A项,艾青的作用体现在用诗作唤醒人们的斗志方面,对抗战有一定的作用,说“不可或缺”不当。B项,“行为有些任性,不利于当时的抗战”错误,“愤然辞职”是一种抗争的情绪表达,不能看作是任性。C项,“十分惬意,诗作频频”于文无据。文中说艾青写了“寄托着艰苦求索、追寻太阳的短诗”,不能说此时的艾青生活十分惬意。

16.①在常州女子师范教书,因传播革命思想而遭到解聘。②艾青到上海以卖文为生,出版商退避三舍,艾青以诗的声音一次又一次向着黑暗社会冲击。③1938年,奔走在崎岖而又泥泞的道路上的艾青在武汉写出了《向太阳》等使抗敌战士热血澎湃的诗。④到达桂林,在《广西日报》编副刊,因官方容不下抗战诗人而被排挤。⑤无奈蛰居山野,在衡山乡师执教时虽苦闷仍求索。

【解析】本题考查筛选并整合文中的信息的能力。本题要求概括艾青在“崎岖”而“泥泞”的道路上奔走的事例。“崎岖”而“泥泞”表明他所做的事情不顺,或在艰难的处境中做事。第一段“艾青到常州女子师范教国文和图画……一个学期,艾青便被解聘了,女校长怕他再传播革命思想。”可概括出第一点答案。第一段“艾青之后到上海以卖文为生……但出版商却认为这既无钱可赚,又要冒政治的风险,便纷纷退避三舍……艾青以诗的声音,一次又一次向着黑暗社会冲击。”能概括出第二点答案。第五段“1938年4月,奔走在崎岖而又泥泞的道路上的艾青,完成了抒情长诗《向太阳》的写作。这是一首使抗敌将士热血澎湃的诗。”能概括出第三点答案。倒数第三段“1939年初,艾青到达桂林,在《广西日报》编副刊。不久,官方容不下艾青这样的抗战诗人,便想方设法,用‘广西妇女’‘广西卫生’等栏目来挤副刊。”能概括出第四点答案。倒数第二段“1939年冬,艾青离开桂林,穿过重重大山,在衡山乡师执教。短短的蛰居山野的几个月,艾青写了《旷野》《愿春天早点来》等寄托着艰苦求索的短诗。”能概括出第五点答案。

17.【写作指导】本题作文材料由两部分组成。第一段材料是周国平的话语,意思是,在这喧嚣的社会中,他选择安静的生活方式,安静地写作,安静地思考,不受外界的喧嚣干扰或诱惑,守住自己的内心。第二段是莫言在2014年南国书香节上演讲的观点摘录。意思是,这是一个喧嚣的时代,生于斯,长于斯,谁人都不能避免直面喧嚣。如何看待这个喧嚣的时代,如何应对这个喧嚣的社会,值得每一个人认真思考。

材料中的关键词有两个:“安静”和“喧嚣”。如果把“安静”理解为“宁静”“安宁”“平静”,把“喧嚣”理解为“喧闹”“热闹”,不作偏题处理。“内容”层面,可侧重对“安静”和“喧嚣”意义的直接解读;“含义”层面,可以由“安静”和“喧嚣”引申到对现代人生活态度或生存方式的思考。

关于“自选角度”,学生可以在“安静”和“喧嚣”两者中任选一个做深入思考,也可以将二者综合起来思考。

版权声明

本资源(含文字、图片、视频等)为瑞鑫点教(北京)科技有限公司合法拥有版权的作品,仅供教师作为教研、教学使用,未经本公司书面授权,不得以转载、摘编或其他方式使用本作品。已经本公司授权使用作品的,应在授权范围内使用,并在显著位置注明“来源:瑞鑫点教在线”。违反上述声明者,本公司将追究其相关法律责任。