新闻两则

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

新闻两则

1.人民解放军百万大军横渡长江

2.中原我军解放南阳

教学目的

知识与技能:

1.了解新闻消息的特点,掌握其六要素和结构的五部分。

2.根据新闻的特征理清文本的内容和结构,品味、学习语言的真实准确。

过程与方法

1.从文体上抓住新闻的特点,从题材上把握爱国战争的主题,从遣词上体会精练的语言。

2.教师诱导,学生自主、合作、积极探究。

3.采用默读的方法,把握文中人物、事件,理清文章思路。

情感态度与价值观

感受中国解放军的英勇无敌,明白胜利来之不易,学会珍爱幸福。

教学重点、难点

1、理解这两则消息的六要素。

2、理解消息结构的五个部分。

3、学习本文精练准确的语言。

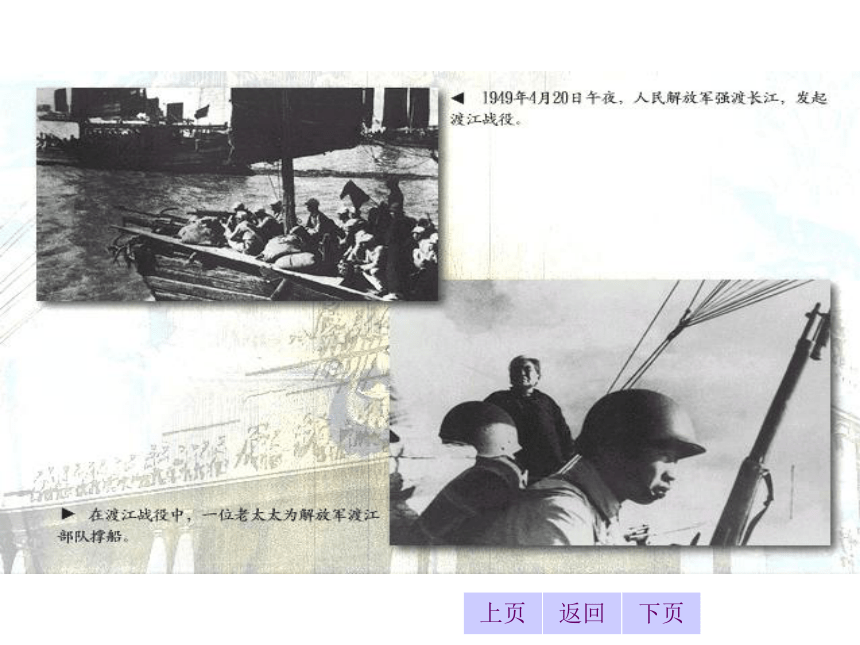

1949年初,淮海、辽沈、平津三大战役结束,我人民解放军在全国取得胜利已成定局。但国民党反动政府依然负隅顽抗,在对长江防线经过三个半月的苦心经营之后,于4月20日悍然拒绝签订国内和平协定。4月21日,毛主席和朱德总司令立即发布了《向全国进军的命令》,我人民解放军于该日凌晨发起了渡江战役。22日2时,新华社播发了毛泽东同志撰写的消息《我三十万大军胜利渡过长江》,报道了中路军万船齐发,突破敌阵,占领南岸广大地区的战况。22日夜,毛泽东同志又撰写了这一则全面报道前线最新战况的新闻稿。

返回

上页

下页

返回

上页

下页

返回

上页

下页

渡江作战示意图

返回

上页

下页

返回

上页

下页

返回

上页

下页

一身文武双栖

将军利剑诗人笔

返回

上页

下页

作 者

毛泽东

延安时期的毛泽东

东方红,太阳升,中国出了个毛泽东。

他为人民谋幸福,他是人民大救星。

返回

上页

下页

建国初期的毛泽东

返回

上页

下页

人民解放军占领南京

毛泽东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慷而慨。

宜将胜勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

高屋建瓴 瑰宝 荻港 溃退

歼灭 锐不可当 要塞 殷

绥靖 阻遏 禧 鄂 豫

líng

guī

dí

kuì

jiān

dāng

sài

yīn

suí jìng

è

xǐ

è

yù

返回

上页

下页

预习课文 整体感知

新闻

返回

上页

下页

本文文体是:

新闻也要求有六要素,

请你指出本文的六要素。

时间

地点

人物

事件

起因

结果

20日夜——22日22时

西起九江,东至江阴

人民解放军百万大军

横渡长江

国民党反动派拒绝签定和平协定

大部已渡过,余部23日可渡完

返回

上页

下页

新闻在结构上分为标题、导语、主体、背景、结语五部分

导语:开头第一段或第一句话,扼要地揭示消息的核心内容。

主体:消息的躯干,用充足的事实表现主题,是对导语的进一步扩展和阐释。

背景、结语有时可以暗含在主体中。

请你先指出这篇新闻的导语,然后再把主体部分分为三层。

返回

上页

下页

返回

上页

下页

标题:人民解放军百万大军横渡长江

导语:人民解放军百万大军,从1000余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

主体:20日夜起……我军前锋,业已切断镇江无锡段铁路线。

结构:

1.20日夜起……24小时内即已渡过30万人。(中路)

2.21日下午五时起……战犯汤恩伯21日到芜湖督战,不起丝毫作用。(西路)

3.汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的……我军前锋,业已切断镇江无锡段铁路线。(东路)

返回

上页

下页

“主体”的层次:

开始时间 地点 完成时间

中路军

西路军

东路军

20日夜

21日下午5时

九江-安庆

23日可渡完

21日下午5时

南京-九江

23日可渡完

芜湖-安庆

21日夜

返回

上页

下页

填表说明三路大军渡江情况

返回

上页

下页

答问 深入理解

不可。“百万大军”四字气势磅礴,表现了人民解放军排山倒海的气势,也表现了作者的胜利豪情。

下文的“1000余华里”亦此。

返回

上页

下页

标题:人民解放军百万大军横渡长江

有人认为,删去“百万大军”四字会更简练。你的意见是——

——交待时间、地点、通讯社名称。

——表明材料真实,报道及时。

返回

上页

下页

新华社长江前线22日22时电

这叫电头。电头交代了什么要素?

起什么作用?

——概述渡江战役胜利成功

(概述消息的核心内容)。

返回

上页

下页

人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

这个“导语”起什么作用?

——使语言准确,避免歧义。

返回

上页

下页

西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

“西起九江”之后为什么加“不含”二字?

——此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。

——作用:突出我军“英勇善战、锐不可当”,揭露敌军纷纷溃退、毫无斗志的原因,使新闻具有思想深度和政治高度。

对敌我双方的议论一详一略。为什么?

返回

上页

下页

请你找出文中的一段议论,

并说明它起什么作用。

我军英勇善战,不言而喻,所以略。

敌军详,是为了揭露敌人拒绝签定和平协议,以证明我军发起渡江战役的正义性。同时也为了把广大官兵同少数战犯相区别,以利于争取多数,孤立少数;

返回

上页

下页

对敌我双方的议论,为什么一详一略?

不可。这是用他的“不料”烘托我军英勇善战,锐不可当。

返回

上页

下页

汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。

汤恩伯认为东面防线“很巩固”的话可否删去?为什么?

文中有形成对比关系的两组反义词,

请指出。

英勇善战,锐不可当;

纷纷溃退,毫无斗志。

返回

上页

下页

不可。“溃退”表现了敌军兵败如山倒的情形,也突出我军英勇善战,锐不可当。

“撤退”、“后退”、“退却”不能表现这种情形,还有可能是有组织的撤退。

溃:大水冲破堤岸。

返回

上页

下页

我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。

“溃退”可否换成

“撤退”、“后退”或“退却”?

说明消息准确、及时。

返回

上页

下页

至发电时止,我东路各军已大部渡过南岸,余部二十三日可以渡完。

两次出现“至发电时止”,是什么意图?

符合时间顺序;

内容上前后有衔接:

“和中路军所遇敌情一样”,

“与西路军同时发起渡江作战”,

“正是汤恩伯到芜湖的那一天”。

返回

上页

下页

为什么按中——西——东的顺序

安排三路大军渡江情况?

返回

上页

下页

归纳 练习

新闻要求有哪六要素?

时间

地点

人物

事件

起因

结果

返回

上页

下页

新闻在结构上分为哪五部分?

标题

导语:开头第一段或第一句话,扼要地揭示消息的核心内容。

主体:消息的躯干,用充足的事实表现主题,是对导语的进一步扩展和阐释。

背景

结语

返回

上页

下页

独立阅读《中原我军解放南阳》

指出其六要素

时间:1948年11月4日下午

地点:南阳

人物:中原我军

起因:蒋军因全局败坏,被迫将整个南部战线近百个师的兵力集中于以徐州为中心和以汉口为中心的两个地区。在我强大的野战军和地方军配合打击之下,困守南阳的蒋军,不得不被迫弃城南逃。

返回

上页

下页

经过与结果:

自去年七月,南阳人民解放军开始向敌后进军,大量歼敌,扩大并巩固了根据地,壮大了人民武装,彻底孤立了敌人,南阳守敌王凌云弃城南逃,我军当即占领南阳,从此河南全境除若干据点外,全部为我解放。

返回

上页

下页

阅读《中原我军解放南阳》

指出其“导语”部分

在人民解放军伟大的胜利攻势下,南阳守敌王凌云于四日下午弃城南逃,我军当即占领南阳。

返回

上页

下页

荻港 锐不可当 溃退

歼灭 要塞

鄂 豫 绥靖 阻遏

返回

上页

下页

读一读 写一写

锐不可当:

业已:

绥靖:

锋利无比,不可抵挡。

已经。

安抚,平定。

解 释 词 语

返回

上页

下页

阅读近期新闻

指出其“导语”部分

俄北奥塞梯劫持人质事件基本解决

记住一句话:

语文学习的外延与生活的外延相等

返回

上页

下页

再 见

整理改编:姚明刚

20110713

毛泽东诗词歌曲《人民解放军占领南京》

新闻两则

1.人民解放军百万大军横渡长江

2.中原我军解放南阳

教学目的

知识与技能:

1.了解新闻消息的特点,掌握其六要素和结构的五部分。

2.根据新闻的特征理清文本的内容和结构,品味、学习语言的真实准确。

过程与方法

1.从文体上抓住新闻的特点,从题材上把握爱国战争的主题,从遣词上体会精练的语言。

2.教师诱导,学生自主、合作、积极探究。

3.采用默读的方法,把握文中人物、事件,理清文章思路。

情感态度与价值观

感受中国解放军的英勇无敌,明白胜利来之不易,学会珍爱幸福。

教学重点、难点

1、理解这两则消息的六要素。

2、理解消息结构的五个部分。

3、学习本文精练准确的语言。

1949年初,淮海、辽沈、平津三大战役结束,我人民解放军在全国取得胜利已成定局。但国民党反动政府依然负隅顽抗,在对长江防线经过三个半月的苦心经营之后,于4月20日悍然拒绝签订国内和平协定。4月21日,毛主席和朱德总司令立即发布了《向全国进军的命令》,我人民解放军于该日凌晨发起了渡江战役。22日2时,新华社播发了毛泽东同志撰写的消息《我三十万大军胜利渡过长江》,报道了中路军万船齐发,突破敌阵,占领南岸广大地区的战况。22日夜,毛泽东同志又撰写了这一则全面报道前线最新战况的新闻稿。

返回

上页

下页

返回

上页

下页

返回

上页

下页

渡江作战示意图

返回

上页

下页

返回

上页

下页

返回

上页

下页

一身文武双栖

将军利剑诗人笔

返回

上页

下页

作 者

毛泽东

延安时期的毛泽东

东方红,太阳升,中国出了个毛泽东。

他为人民谋幸福,他是人民大救星。

返回

上页

下页

建国初期的毛泽东

返回

上页

下页

人民解放军占领南京

毛泽东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慷而慨。

宜将胜勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

高屋建瓴 瑰宝 荻港 溃退

歼灭 锐不可当 要塞 殷

绥靖 阻遏 禧 鄂 豫

líng

guī

dí

kuì

jiān

dāng

sài

yīn

suí jìng

è

xǐ

è

yù

返回

上页

下页

预习课文 整体感知

新闻

返回

上页

下页

本文文体是:

新闻也要求有六要素,

请你指出本文的六要素。

时间

地点

人物

事件

起因

结果

20日夜——22日22时

西起九江,东至江阴

人民解放军百万大军

横渡长江

国民党反动派拒绝签定和平协定

大部已渡过,余部23日可渡完

返回

上页

下页

新闻在结构上分为标题、导语、主体、背景、结语五部分

导语:开头第一段或第一句话,扼要地揭示消息的核心内容。

主体:消息的躯干,用充足的事实表现主题,是对导语的进一步扩展和阐释。

背景、结语有时可以暗含在主体中。

请你先指出这篇新闻的导语,然后再把主体部分分为三层。

返回

上页

下页

返回

上页

下页

标题:人民解放军百万大军横渡长江

导语:人民解放军百万大军,从1000余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

主体:20日夜起……我军前锋,业已切断镇江无锡段铁路线。

结构:

1.20日夜起……24小时内即已渡过30万人。(中路)

2.21日下午五时起……战犯汤恩伯21日到芜湖督战,不起丝毫作用。(西路)

3.汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的……我军前锋,业已切断镇江无锡段铁路线。(东路)

返回

上页

下页

“主体”的层次:

开始时间 地点 完成时间

中路军

西路军

东路军

20日夜

21日下午5时

九江-安庆

23日可渡完

21日下午5时

南京-九江

23日可渡完

芜湖-安庆

21日夜

返回

上页

下页

填表说明三路大军渡江情况

返回

上页

下页

答问 深入理解

不可。“百万大军”四字气势磅礴,表现了人民解放军排山倒海的气势,也表现了作者的胜利豪情。

下文的“1000余华里”亦此。

返回

上页

下页

标题:人民解放军百万大军横渡长江

有人认为,删去“百万大军”四字会更简练。你的意见是——

——交待时间、地点、通讯社名称。

——表明材料真实,报道及时。

返回

上页

下页

新华社长江前线22日22时电

这叫电头。电头交代了什么要素?

起什么作用?

——概述渡江战役胜利成功

(概述消息的核心内容)。

返回

上页

下页

人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

这个“导语”起什么作用?

——使语言准确,避免歧义。

返回

上页

下页

西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

“西起九江”之后为什么加“不含”二字?

——此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。

——作用:突出我军“英勇善战、锐不可当”,揭露敌军纷纷溃退、毫无斗志的原因,使新闻具有思想深度和政治高度。

对敌我双方的议论一详一略。为什么?

返回

上页

下页

请你找出文中的一段议论,

并说明它起什么作用。

我军英勇善战,不言而喻,所以略。

敌军详,是为了揭露敌人拒绝签定和平协议,以证明我军发起渡江战役的正义性。同时也为了把广大官兵同少数战犯相区别,以利于争取多数,孤立少数;

返回

上页

下页

对敌我双方的议论,为什么一详一略?

不可。这是用他的“不料”烘托我军英勇善战,锐不可当。

返回

上页

下页

汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。

汤恩伯认为东面防线“很巩固”的话可否删去?为什么?

文中有形成对比关系的两组反义词,

请指出。

英勇善战,锐不可当;

纷纷溃退,毫无斗志。

返回

上页

下页

不可。“溃退”表现了敌军兵败如山倒的情形,也突出我军英勇善战,锐不可当。

“撤退”、“后退”、“退却”不能表现这种情形,还有可能是有组织的撤退。

溃:大水冲破堤岸。

返回

上页

下页

我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。

“溃退”可否换成

“撤退”、“后退”或“退却”?

说明消息准确、及时。

返回

上页

下页

至发电时止,我东路各军已大部渡过南岸,余部二十三日可以渡完。

两次出现“至发电时止”,是什么意图?

符合时间顺序;

内容上前后有衔接:

“和中路军所遇敌情一样”,

“与西路军同时发起渡江作战”,

“正是汤恩伯到芜湖的那一天”。

返回

上页

下页

为什么按中——西——东的顺序

安排三路大军渡江情况?

返回

上页

下页

归纳 练习

新闻要求有哪六要素?

时间

地点

人物

事件

起因

结果

返回

上页

下页

新闻在结构上分为哪五部分?

标题

导语:开头第一段或第一句话,扼要地揭示消息的核心内容。

主体:消息的躯干,用充足的事实表现主题,是对导语的进一步扩展和阐释。

背景

结语

返回

上页

下页

独立阅读《中原我军解放南阳》

指出其六要素

时间:1948年11月4日下午

地点:南阳

人物:中原我军

起因:蒋军因全局败坏,被迫将整个南部战线近百个师的兵力集中于以徐州为中心和以汉口为中心的两个地区。在我强大的野战军和地方军配合打击之下,困守南阳的蒋军,不得不被迫弃城南逃。

返回

上页

下页

经过与结果:

自去年七月,南阳人民解放军开始向敌后进军,大量歼敌,扩大并巩固了根据地,壮大了人民武装,彻底孤立了敌人,南阳守敌王凌云弃城南逃,我军当即占领南阳,从此河南全境除若干据点外,全部为我解放。

返回

上页

下页

阅读《中原我军解放南阳》

指出其“导语”部分

在人民解放军伟大的胜利攻势下,南阳守敌王凌云于四日下午弃城南逃,我军当即占领南阳。

返回

上页

下页

荻港 锐不可当 溃退

歼灭 要塞

鄂 豫 绥靖 阻遏

返回

上页

下页

读一读 写一写

锐不可当:

业已:

绥靖:

锋利无比,不可抵挡。

已经。

安抚,平定。

解 释 词 语

返回

上页

下页

阅读近期新闻

指出其“导语”部分

俄北奥塞梯劫持人质事件基本解决

记住一句话:

语文学习的外延与生活的外延相等

返回

上页

下页

再 见

整理改编:姚明刚

20110713

毛泽东诗词歌曲《人民解放军占领南京》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》