人民版高中历史必修二4.2《交通和通信工具的进步》 课件(46张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版高中历史必修二4.2《交通和通信工具的进步》 课件(46张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-07 23:03:12 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。

一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

──杜牧《过华清宫》

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

——杜甫《春望》

从这两首诗中你能得出我国古代有关交通和通讯的哪些信息?

第二节

交通和通信工具的进步

课程标准

了解中国近代以来交通、通信工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。

课标解读

1.了解中国近代以来交通、通信工具进步的主要表现。

2.概括中国交通和通信工具进步的特点。

3.

理解近代以来中国交通和通信工具进步的原因,

明确科技进步和经济发展是交通更新的重要条件。

4.

分析交通、通信工具的发展对社会生活的影响。

一、交通工具的更新

(一)古代交通工具(含义:人们出行

和物资运输的工具)

从《清明上河图(局部)》中,你可以看出北宋时期人们使用哪些有交通工具?

陆上:驴、驴车马、马车、牛车、轿子等

水上:帆船等

(二)近现代交通工具的更新(表现)

上海是领跑近现代交通工具变迁的时尚者。

自行车、摩托车、汽车、火车、有轨电车

轮船

飞机

?

原因:交通便利;最早被迫开放的城市;经济发达

你知道这些新交通工具在中国出现的顺序是怎么样

?

顺序:轮船、自行车、火车、汽车、电车、飞机

时间:1842

1868

1876

1902

1908

1909

陆上:

水上:

空中:

1807年美国人富尔敦制造了第一艘汽船。以蒸汽机推动船两侧的明轮,称为“轮船”,并在哈得逊河试航成功。

上海轮船招商局

1872年,洋务派代表李鸿章在上海创办我国最早的近代航运企业。首次打破列强的垄断局面。

轮

船

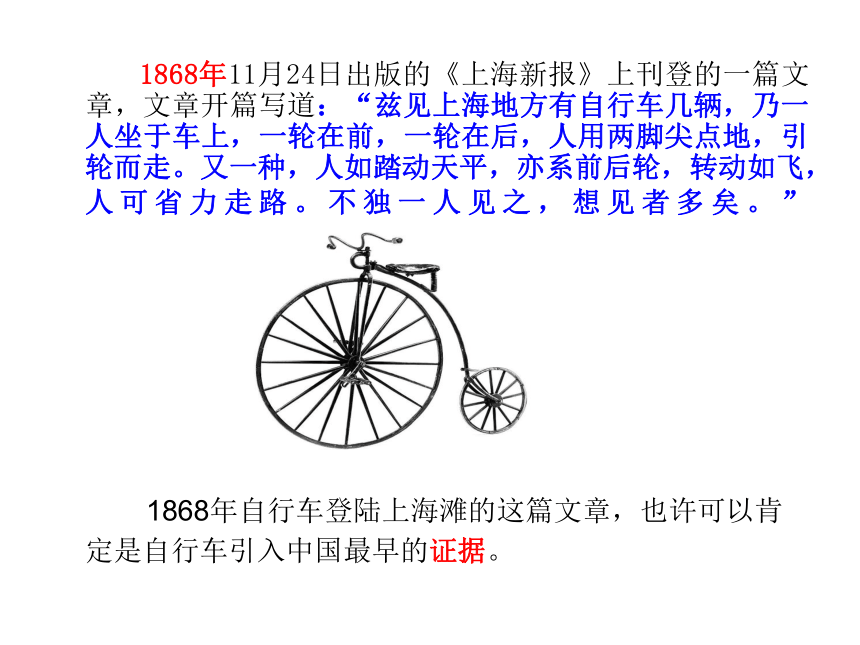

1868年11月24日出版的《上海新报》上刊登的一篇文章,文章开篇写道:“兹见上海地方有自行车几辆,乃一人坐于车上,一轮在前,一轮在后,人用两脚尖点地,引轮而走。又一种,人如踏动天平,亦系前后轮,转动如飞,人可省力走路。不独一人见之,想见者多矣。”

1868年自行车登陆上海滩的这篇文章,也许可以肯定是自行车引入中国最早的证据。

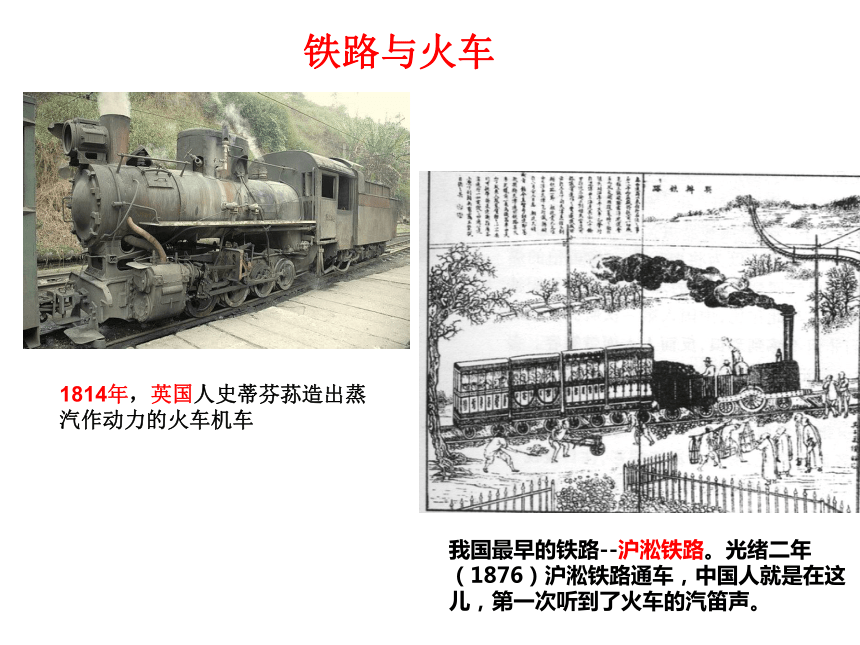

铁路与火车

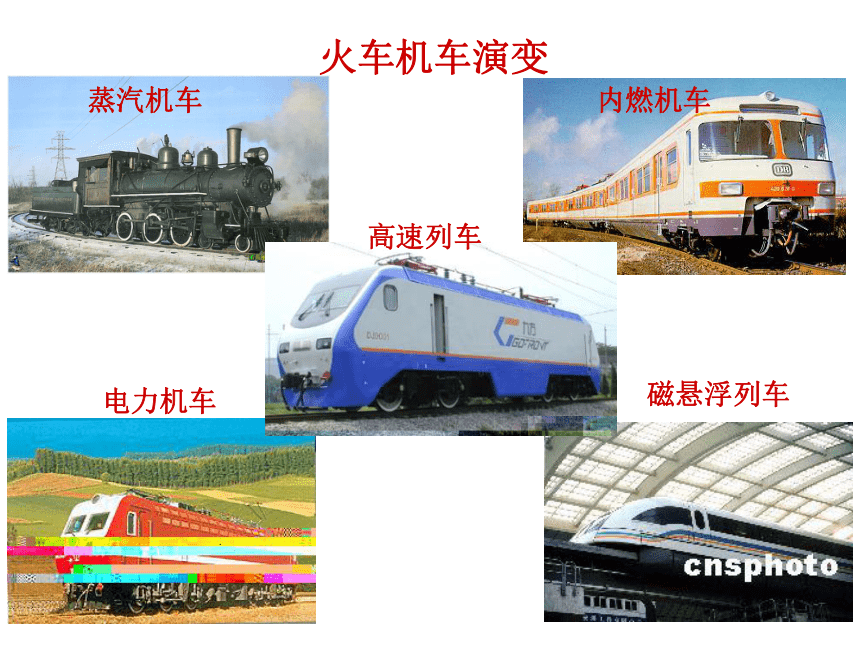

火车机车演变

蒸汽机车

内燃机车

电力机车

高速列车

磁悬浮列车

汽车,据说是寓沪西医为求出诊方便,大约在1901年时由外国侨民引进到上海的。

1902年3月,上海人议论最多的是一种能够在街上自动行驶的四轮怪物。这就是汽车。

汽

车

上海最早引进的公共交通工具是有轨电车。时间是1908年。

电

车

2003年上海第一条磁悬浮列车运营

ARJ21——我国首架自主知识产权新支线飞机

2007年12月21日,ARJ21-700在上海飞机制造厂总装下线,这标志着中国飞机正式跻身世界民用客机行列。

20世纪20年代初,上海马路上,是各种交通工具最为混杂的年代,“每天要通过大量各式各样的车辆——汽车、卡车、电车、马车、自行车、人力车、独轮推车、手推车……以及成千上万的行人”。新与旧、快与慢,并驾齐驱,蔚为大观。

探究一:近代中国交通工具发展的特征

时间:

动力:

技术:

地区差别:

对象:

进程:

种类:

人力、自然力

官方富人——平民、普及

引进设备

城市显著,乡村缓慢

先慢

后快

平面(海陆)——立体(海陆空)

起步晚,落后于同时代的西方国家

以近代中国铁路为例,试分析中国近现代交通事业发展

阻碍因素

和

促进因素

。

1876年-2006年中国新增铁路里程数(单位:万公里)

思考一:1876-1894年的18年铁路发展为什么缓慢?

(数据来源:《剑桥中华民国史》与国家统计局权威数据)

第一条由中国人自己设计投资全长约200公里的京张铁路(1909年建成),共耗费1032万银元。

——百度搜索

鸦片战争以来,军费开支极为浩繁,仅以洋务运动时期收复新疆之战、中法战争与甲午中日战争三次大的战争统计:军费、赔款、借债三项共计耗费7.37亿两,几乎占每年财政收入的一半左右。……晚清政府兴办洋务,投资军事工业(包括常年经费)约5千万两,投资于工矿和交通运输约4千万两,仅为日本明治政府投入的50%。

——《中国近代史资料丛刊-洋务运动》

思考一:1876-1894年铁路发展为什么缓慢?

经济:铁路投资巨大,清政府资金不足

同治二年(1863)上海洋商禀请造上海至苏州的铁路时,总理衙门即指示李鸿章:“铁路与发铜线,事同一律,万难允许”,并要求“密致通商各口岸,一体防范”。

——宓汝成《中国近代铁路史资料》

思考一:1876-1894年铁路发展为什么缓慢?

政治:政府明令禁止

思想:封建传统观念束缚

1876年-2006年中国新增铁路里程数(单位:万公里)

思考二:相比1876-1894年,1894年以后的一百多年铁路发展为什么如此迅速?

(数据来源:《剑桥中华民国史》与国家统计局权威数据)

19世纪末,列强竞相在中国投资修筑铁路,如俄、德、英、法分别修筑了中东铁路、胶济铁路、广九铁路、滇越铁路等。列强通过修路获得了高额利润,控制铁路沿线的大片土地和资源以及运输军队等。列强控制的铁路延伸到哪里,他们的势力就扩展到那里。

列强投资修筑铁路,客观上推动旧中国铁路的发展。

思考二:相比1876-1894年,1894年以后的一百多年铁路发展为什么如此迅速?

中国民族工业发展状况:

1895-1913年,资本在10万以上的新建工矿企业549家。

1912-1919年的8年间,新建厂矿企业470多家,新增资本达13000多万银元,超过了过去半个世纪的成就。

——摘自人民版历史必修二

近代民族工业的发展,对运输业的不断需求

思考二:相比1876-1894年,1894年以后的一百多年铁路发展为什么如此迅速?

《剑桥中华民国史》数据

中国民族工业年均增长率

1894-1912年

15%

1912-1920年

13.4%

1923-1936年

8.7%

1912-1949年

8.4%

1896年9月,受命主持芦汉路的张之洞、王文韶会奏,主张暂借洋债造路,陆续招股分还;设铁路总公司,官督商办,以盛宣怀为督办。此议得到清廷同意。

民国政府成立后不久,孙中山先生受命督办全国铁路。他还主持在上海成立了"中国铁路总公司",提出要在全国各地修建10万英里的铁路。

新中国成立后,原铁道部改组为中央人民政府铁道部,统一管理全国铁路的运输生产、基本建设和机车车辆工业。有计划地开展铁路建设,有利地促进了中国铁路网骨架的基本形式。

政府采取措施,积极兴办铁路事业

思考二:相比1876-1894年,1894年以后的一百多年铁路发展为什么如此迅速?

对铁路

“利害”

认识的的转变

1867年,李鸿章认为铁路、电报“有大利于彼(洋人),有大害于我”。

——《筹办夷务始末》李鸿章奏章

1874年冬,李鸿章“曾谒晤恭邸(见奕訢),极陈铁路利益”

……奕訢“意以为然”。

——《李文忠公全书》

思考二:相比1876-1894年,1894年以后的一百多年铁路发展为什么如此迅速?

——国家统计局权威数据

思考三:1978年以来交通运输事业的发展有何特点?

多元模式

科技化改造,提高效率

速度非常迅速

1979年

2006年

客流总量

28.97亿人次

202.4亿人次

铁路客运总量

8.64亿人次

12.56亿人次

货运总量

53.75亿吨

203.8亿吨

铁路货运总量

11.19亿吨

28.82亿吨

铁路里程

5.17万公里

7.71万公里

电气化铁路

0.1万公里

2.34万公里

公路里程

89万公里

345万公里

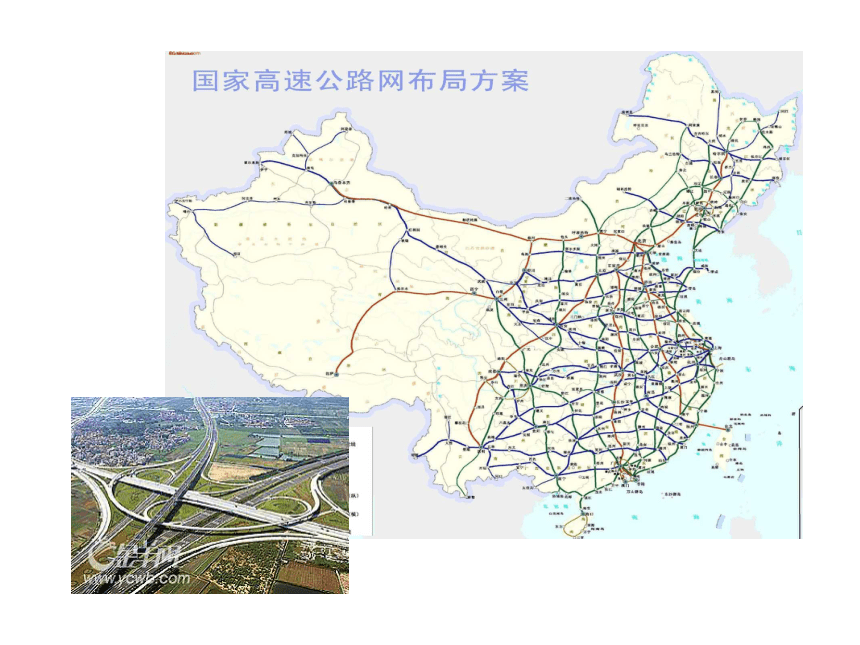

高速公路

0

4.53万公里

民航里程

14.9万公里

221.3万公里

思考四:1978年以来交通运输事业的发展的原因?

民族企业自主科技创新能力提高

改革开放和社会主义市场经济体制的初步建立

经济全球化发展要求

国家重视铁路建设

1979年

2006年

客流总量

28.97亿人次

202.4亿人次

铁路客运总量

8.64亿人次

12.56亿人次

货运总量

53.75亿吨

203.8亿吨

铁路货运总量

11.19亿吨

28.82亿吨

铁路里程

5.17万公里

7.71万公里

电气化铁路

0.1万公里

2.34万公里

公路里程

89万公里

345万公里

高速公路

0

4.53万公里

民航里程

14.9万公里

221.3万公里

探究二:近现代以来交通事业发展的原因

1.近

代

①三次工业革命在交通事业的新成果不断外传(物质条件。

②列强为控制中国,掠夺资源,镇压人民反抗,争相控制和操纵中国交通(客观影响)。

③向西方学习,政府支持、群众收回利权运动,

积极兴办近代交通业(主观努力)。

④近代经济文化的不断发展,推动交通业的进步。社会需求)

2.现

代

⑤新中国成立,民族独立(政治前提)

⑥商品经济的发展需求、改革开放人民生活水平提高(社会需求)

⑦科技不断进步(技术支持)

二、邮电通信设施的逐渐完善

1、落后的邮政通信方式:

烽火台——烽火戏诸侯

飞鸽传书、鸿雁传书

驿

站——旧时公文和文书的传递靠

驿站,驿站靠驿马

民信局——通过邮差步行或小船运送

2、近现代邮电通信事业的发展

中国加快通信建设步伐

海关开始试办邮政

正式办理

大清邮政改为中华邮政,邮路进一步扩展

邮电部成立,开创邮政和电信合一新时代

时间

邮政通信事业成就

二次鸦片战争后

1866年

1896年

辛亥革命后

1949年11月

近现代电信事业发展——电报、电话

(1)电报:

丁日昌在台湾架设电报线,成为自办有线电报开端(目的)

无线电报创设并得到发展(官商通用)

除国内无线电报外,还开设国际无线电报业务

时间

中国电报发展成就

1877年

1906年

1932年

材料一

李鸿章指出:“用兵之道必以神速为贵,是以西方各国讲求枪炮之外,水路则有快轮船,陆路则有火轮车,而数万里海洋,欲通军信,则又有电报之法。”由于开设电报利于防务、外交和商务,清政府便下令沿海疆吏设法查办。1881年,李鸿章架设了北塘直达天津的电报线。到1892年,经过10多年努力,全国主要地区都开设了电报。

———

谢俊美《信息传递与辛亥革命》

问:这则材料,告诉了我们近代有线电报发展的

哪些信息?

①李鸿章从军事防务的角度出发,极力主张在中国开设有线电报。

②清政府也十分支持开设有线电报业务。(外交商务)

③到甲午战争前夕,全国主要地区都开设了有线电报。

(2)电话:

电话传入中国

电话线路与电话营业局所

继续增加

通信技术迅猛发展

电话业务居世界第一位,固定电话和移动用户各占一半

时间

成就

1882年

民国成立后

20世纪80年代后

截止2003年

材料

与有线电报推行的同时,有线电话也在中国开设起来。1882年2月,丹麦大北电报公司在上海外滩7号创设有线电话局。此后英、美商人也相继开办电话业务。为了打破外商的垄断,清政府于1902年拨款在上海创建了自己的电话局

。

———

谢俊美《信息传递与辛亥革命》

问:这则材料,告诉了我们近代电话发展的哪些信息?

信息:中国第一个电话局于1902年在上海开办。它打破了丹麦、英国和美国等外国对中国电话业务的垄断。

探究三:近代以来交通和通讯工具的发展,对人们的社会生活有什么样的影响?

①

积极影响:

推动各地的经济思想文化交流和发展;促进中国交通和通信事业的发展,推动了中国的近代化进程;一定程度上转变了人们的思想观念;改变了人们的出行方式和交流方式,提高了人们的生活质量;对加强了中国与世界各地的联系等。

②

消极影响:

有利于外国的政治侵略,经济掠夺;交通事故,能源危机、交通堵塞、环境污染等;信息泄密与诈骗、网瘾,手机控;疏远亲情、友情等。

机

遇

与

挑

战

一、交通工具的更新

1.古代:

2.近现代:

(1)近现代主要交通工具进步的表现。

(识记应用)

(2)近代中国交通工具发展特征。

(理解应用)

(3)近现代以来交通事业发展的原因。

(理解应用)

二、邮电通信设施的逐渐完善

1、落后的邮政通信方式:

2、近现代:邮政、电报、电话

近现代交通和通讯工具的发展,对人们的社会生活有什么样的影响。

(理解应用)

小结

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。

一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

──杜牧《过华清宫》

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

——杜甫《春望》

从这两首诗中你能得出我国古代有关交通和通讯的哪些信息?

第二节

交通和通信工具的进步

课程标准

了解中国近代以来交通、通信工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。

课标解读

1.了解中国近代以来交通、通信工具进步的主要表现。

2.概括中国交通和通信工具进步的特点。

3.

理解近代以来中国交通和通信工具进步的原因,

明确科技进步和经济发展是交通更新的重要条件。

4.

分析交通、通信工具的发展对社会生活的影响。

一、交通工具的更新

(一)古代交通工具(含义:人们出行

和物资运输的工具)

从《清明上河图(局部)》中,你可以看出北宋时期人们使用哪些有交通工具?

陆上:驴、驴车马、马车、牛车、轿子等

水上:帆船等

(二)近现代交通工具的更新(表现)

上海是领跑近现代交通工具变迁的时尚者。

自行车、摩托车、汽车、火车、有轨电车

轮船

飞机

?

原因:交通便利;最早被迫开放的城市;经济发达

你知道这些新交通工具在中国出现的顺序是怎么样

?

顺序:轮船、自行车、火车、汽车、电车、飞机

时间:1842

1868

1876

1902

1908

1909

陆上:

水上:

空中:

1807年美国人富尔敦制造了第一艘汽船。以蒸汽机推动船两侧的明轮,称为“轮船”,并在哈得逊河试航成功。

上海轮船招商局

1872年,洋务派代表李鸿章在上海创办我国最早的近代航运企业。首次打破列强的垄断局面。

轮

船

1868年11月24日出版的《上海新报》上刊登的一篇文章,文章开篇写道:“兹见上海地方有自行车几辆,乃一人坐于车上,一轮在前,一轮在后,人用两脚尖点地,引轮而走。又一种,人如踏动天平,亦系前后轮,转动如飞,人可省力走路。不独一人见之,想见者多矣。”

1868年自行车登陆上海滩的这篇文章,也许可以肯定是自行车引入中国最早的证据。

铁路与火车

火车机车演变

蒸汽机车

内燃机车

电力机车

高速列车

磁悬浮列车

汽车,据说是寓沪西医为求出诊方便,大约在1901年时由外国侨民引进到上海的。

1902年3月,上海人议论最多的是一种能够在街上自动行驶的四轮怪物。这就是汽车。

汽

车

上海最早引进的公共交通工具是有轨电车。时间是1908年。

电

车

2003年上海第一条磁悬浮列车运营

ARJ21——我国首架自主知识产权新支线飞机

2007年12月21日,ARJ21-700在上海飞机制造厂总装下线,这标志着中国飞机正式跻身世界民用客机行列。

20世纪20年代初,上海马路上,是各种交通工具最为混杂的年代,“每天要通过大量各式各样的车辆——汽车、卡车、电车、马车、自行车、人力车、独轮推车、手推车……以及成千上万的行人”。新与旧、快与慢,并驾齐驱,蔚为大观。

探究一:近代中国交通工具发展的特征

时间:

动力:

技术:

地区差别:

对象:

进程:

种类:

人力、自然力

官方富人——平民、普及

引进设备

城市显著,乡村缓慢

先慢

后快

平面(海陆)——立体(海陆空)

起步晚,落后于同时代的西方国家

以近代中国铁路为例,试分析中国近现代交通事业发展

阻碍因素

和

促进因素

。

1876年-2006年中国新增铁路里程数(单位:万公里)

思考一:1876-1894年的18年铁路发展为什么缓慢?

(数据来源:《剑桥中华民国史》与国家统计局权威数据)

第一条由中国人自己设计投资全长约200公里的京张铁路(1909年建成),共耗费1032万银元。

——百度搜索

鸦片战争以来,军费开支极为浩繁,仅以洋务运动时期收复新疆之战、中法战争与甲午中日战争三次大的战争统计:军费、赔款、借债三项共计耗费7.37亿两,几乎占每年财政收入的一半左右。……晚清政府兴办洋务,投资军事工业(包括常年经费)约5千万两,投资于工矿和交通运输约4千万两,仅为日本明治政府投入的50%。

——《中国近代史资料丛刊-洋务运动》

思考一:1876-1894年铁路发展为什么缓慢?

经济:铁路投资巨大,清政府资金不足

同治二年(1863)上海洋商禀请造上海至苏州的铁路时,总理衙门即指示李鸿章:“铁路与发铜线,事同一律,万难允许”,并要求“密致通商各口岸,一体防范”。

——宓汝成《中国近代铁路史资料》

思考一:1876-1894年铁路发展为什么缓慢?

政治:政府明令禁止

思想:封建传统观念束缚

1876年-2006年中国新增铁路里程数(单位:万公里)

思考二:相比1876-1894年,1894年以后的一百多年铁路发展为什么如此迅速?

(数据来源:《剑桥中华民国史》与国家统计局权威数据)

19世纪末,列强竞相在中国投资修筑铁路,如俄、德、英、法分别修筑了中东铁路、胶济铁路、广九铁路、滇越铁路等。列强通过修路获得了高额利润,控制铁路沿线的大片土地和资源以及运输军队等。列强控制的铁路延伸到哪里,他们的势力就扩展到那里。

列强投资修筑铁路,客观上推动旧中国铁路的发展。

思考二:相比1876-1894年,1894年以后的一百多年铁路发展为什么如此迅速?

中国民族工业发展状况:

1895-1913年,资本在10万以上的新建工矿企业549家。

1912-1919年的8年间,新建厂矿企业470多家,新增资本达13000多万银元,超过了过去半个世纪的成就。

——摘自人民版历史必修二

近代民族工业的发展,对运输业的不断需求

思考二:相比1876-1894年,1894年以后的一百多年铁路发展为什么如此迅速?

《剑桥中华民国史》数据

中国民族工业年均增长率

1894-1912年

15%

1912-1920年

13.4%

1923-1936年

8.7%

1912-1949年

8.4%

1896年9月,受命主持芦汉路的张之洞、王文韶会奏,主张暂借洋债造路,陆续招股分还;设铁路总公司,官督商办,以盛宣怀为督办。此议得到清廷同意。

民国政府成立后不久,孙中山先生受命督办全国铁路。他还主持在上海成立了"中国铁路总公司",提出要在全国各地修建10万英里的铁路。

新中国成立后,原铁道部改组为中央人民政府铁道部,统一管理全国铁路的运输生产、基本建设和机车车辆工业。有计划地开展铁路建设,有利地促进了中国铁路网骨架的基本形式。

政府采取措施,积极兴办铁路事业

思考二:相比1876-1894年,1894年以后的一百多年铁路发展为什么如此迅速?

对铁路

“利害”

认识的的转变

1867年,李鸿章认为铁路、电报“有大利于彼(洋人),有大害于我”。

——《筹办夷务始末》李鸿章奏章

1874年冬,李鸿章“曾谒晤恭邸(见奕訢),极陈铁路利益”

……奕訢“意以为然”。

——《李文忠公全书》

思考二:相比1876-1894年,1894年以后的一百多年铁路发展为什么如此迅速?

——国家统计局权威数据

思考三:1978年以来交通运输事业的发展有何特点?

多元模式

科技化改造,提高效率

速度非常迅速

1979年

2006年

客流总量

28.97亿人次

202.4亿人次

铁路客运总量

8.64亿人次

12.56亿人次

货运总量

53.75亿吨

203.8亿吨

铁路货运总量

11.19亿吨

28.82亿吨

铁路里程

5.17万公里

7.71万公里

电气化铁路

0.1万公里

2.34万公里

公路里程

89万公里

345万公里

高速公路

0

4.53万公里

民航里程

14.9万公里

221.3万公里

思考四:1978年以来交通运输事业的发展的原因?

民族企业自主科技创新能力提高

改革开放和社会主义市场经济体制的初步建立

经济全球化发展要求

国家重视铁路建设

1979年

2006年

客流总量

28.97亿人次

202.4亿人次

铁路客运总量

8.64亿人次

12.56亿人次

货运总量

53.75亿吨

203.8亿吨

铁路货运总量

11.19亿吨

28.82亿吨

铁路里程

5.17万公里

7.71万公里

电气化铁路

0.1万公里

2.34万公里

公路里程

89万公里

345万公里

高速公路

0

4.53万公里

民航里程

14.9万公里

221.3万公里

探究二:近现代以来交通事业发展的原因

1.近

代

①三次工业革命在交通事业的新成果不断外传(物质条件。

②列强为控制中国,掠夺资源,镇压人民反抗,争相控制和操纵中国交通(客观影响)。

③向西方学习,政府支持、群众收回利权运动,

积极兴办近代交通业(主观努力)。

④近代经济文化的不断发展,推动交通业的进步。社会需求)

2.现

代

⑤新中国成立,民族独立(政治前提)

⑥商品经济的发展需求、改革开放人民生活水平提高(社会需求)

⑦科技不断进步(技术支持)

二、邮电通信设施的逐渐完善

1、落后的邮政通信方式:

烽火台——烽火戏诸侯

飞鸽传书、鸿雁传书

驿

站——旧时公文和文书的传递靠

驿站,驿站靠驿马

民信局——通过邮差步行或小船运送

2、近现代邮电通信事业的发展

中国加快通信建设步伐

海关开始试办邮政

正式办理

大清邮政改为中华邮政,邮路进一步扩展

邮电部成立,开创邮政和电信合一新时代

时间

邮政通信事业成就

二次鸦片战争后

1866年

1896年

辛亥革命后

1949年11月

近现代电信事业发展——电报、电话

(1)电报:

丁日昌在台湾架设电报线,成为自办有线电报开端(目的)

无线电报创设并得到发展(官商通用)

除国内无线电报外,还开设国际无线电报业务

时间

中国电报发展成就

1877年

1906年

1932年

材料一

李鸿章指出:“用兵之道必以神速为贵,是以西方各国讲求枪炮之外,水路则有快轮船,陆路则有火轮车,而数万里海洋,欲通军信,则又有电报之法。”由于开设电报利于防务、外交和商务,清政府便下令沿海疆吏设法查办。1881年,李鸿章架设了北塘直达天津的电报线。到1892年,经过10多年努力,全国主要地区都开设了电报。

———

谢俊美《信息传递与辛亥革命》

问:这则材料,告诉了我们近代有线电报发展的

哪些信息?

①李鸿章从军事防务的角度出发,极力主张在中国开设有线电报。

②清政府也十分支持开设有线电报业务。(外交商务)

③到甲午战争前夕,全国主要地区都开设了有线电报。

(2)电话:

电话传入中国

电话线路与电话营业局所

继续增加

通信技术迅猛发展

电话业务居世界第一位,固定电话和移动用户各占一半

时间

成就

1882年

民国成立后

20世纪80年代后

截止2003年

材料

与有线电报推行的同时,有线电话也在中国开设起来。1882年2月,丹麦大北电报公司在上海外滩7号创设有线电话局。此后英、美商人也相继开办电话业务。为了打破外商的垄断,清政府于1902年拨款在上海创建了自己的电话局

。

———

谢俊美《信息传递与辛亥革命》

问:这则材料,告诉了我们近代电话发展的哪些信息?

信息:中国第一个电话局于1902年在上海开办。它打破了丹麦、英国和美国等外国对中国电话业务的垄断。

探究三:近代以来交通和通讯工具的发展,对人们的社会生活有什么样的影响?

①

积极影响:

推动各地的经济思想文化交流和发展;促进中国交通和通信事业的发展,推动了中国的近代化进程;一定程度上转变了人们的思想观念;改变了人们的出行方式和交流方式,提高了人们的生活质量;对加强了中国与世界各地的联系等。

②

消极影响:

有利于外国的政治侵略,经济掠夺;交通事故,能源危机、交通堵塞、环境污染等;信息泄密与诈骗、网瘾,手机控;疏远亲情、友情等。

机

遇

与

挑

战

一、交通工具的更新

1.古代:

2.近现代:

(1)近现代主要交通工具进步的表现。

(识记应用)

(2)近代中国交通工具发展特征。

(理解应用)

(3)近现代以来交通事业发展的原因。

(理解应用)

二、邮电通信设施的逐渐完善

1、落后的邮政通信方式:

2、近现代:邮政、电报、电话

近现代交通和通讯工具的发展,对人们的社会生活有什么样的影响。

(理解应用)

小结

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航