2011-2020年高考物理试卷分类汇编之073.探究摩擦力的实验(含答案及解析)

文档属性

| 名称 | 2011-2020年高考物理试卷分类汇编之073.探究摩擦力的实验(含答案及解析) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 676.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-08-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第73节 探究摩擦力的实验

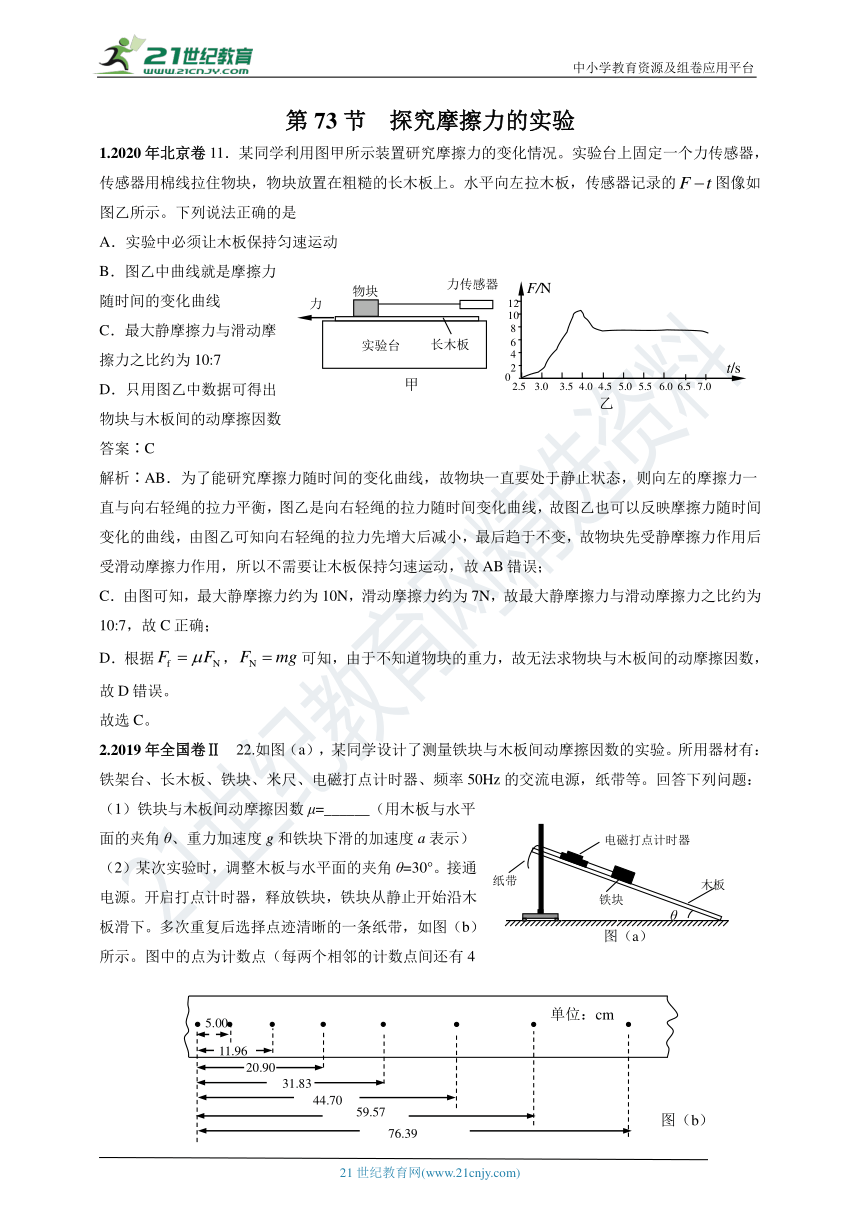

1.2020年北京卷11.某同学利用图甲所示装置研究摩擦力的变化情况。实验台上固定一个力传感器,传感器用棉线拉住物块,物块放置在粗糙的长木板上。水平向左拉木板,传感器记录的图像如图乙所示。下列说法正确的是

A.实验中必须让木板保持匀速运动

B.图乙中曲线就是摩擦力随时间的变化曲线

C.最大静摩擦力与滑动摩擦力之比约为10:7

D.只用图乙中数据可得出物块与木板间的动摩擦因数

答案∶C

解析∶AB.为了能研究摩擦力随时间的变化曲线,故物块一直要处于静止状态,则向左的摩擦力一直与向右轻绳的拉力平衡,图乙是向右轻绳的拉力随时间变化曲线,故图乙也可以反映摩擦力随时间变化的曲线,由图乙可知向右轻绳的拉力先增大后减小,最后趋于不变,故物块先受静摩擦力作用后受滑动摩擦力作用,所以不需要让木板保持匀速运动,故AB错误;

C.由图可知,最大静摩擦力约为10N,滑动摩擦力约为7N,故最大静摩擦力与滑动摩擦力之比约为10:7,故C正确;

D.根据,可知,由于不知道物块的重力,故无法求物块与木板间的动摩擦因数,故D错误。

故选C。

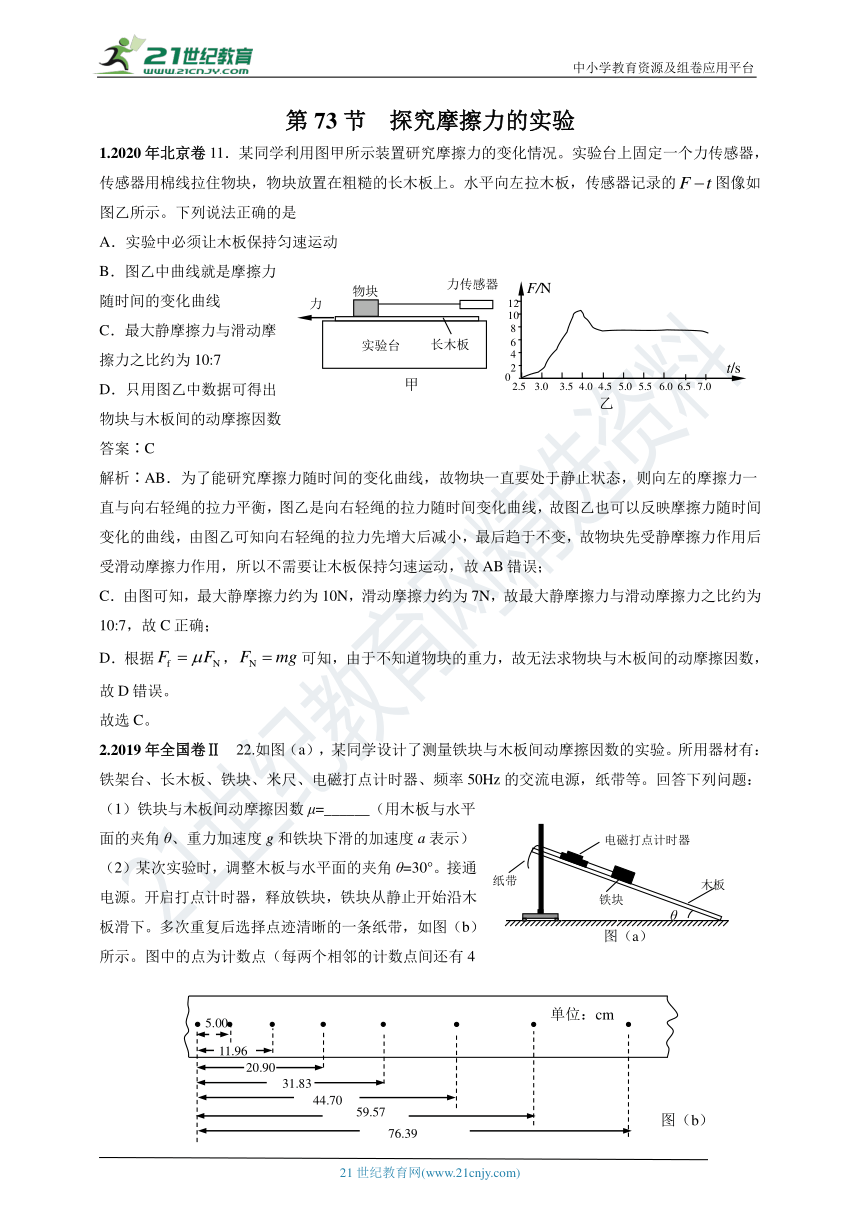

2.2019年全国卷Ⅱ 22.如图(a),某同学设计了测量铁块与木板间动摩擦因数的实验。所用器材有:铁架台、长木板、铁块、米尺、电磁打点计时器、频率50Hz的交流电源,纸带等。回答下列问题:

(1)铁块与木板间动摩擦因数μ=______(用木板与水平面的夹角θ、重力加速度g和铁块下滑的加速度a表示)

(2)某次实验时,调整木板与水平面的夹角θ=30°。接通电源。开启打点计时器,释放铁块,铁块从静止开始沿木板滑下。多次重复后选择点迹清晰的一条纸带,如图(b)所示。图中的点为计数点(每两个相邻的计数点间还有4

个点未画出)。重力加速度为9.8 m/s2。可以计算出铁块与木板间的动摩擦因数为_____________(结果保留2位小数)。

答案: (1). (2). 0.35

解析:(1)由,解得:…… ①

(2)由逐差法 得:SII=(76.39-31.83)×10-2m, T=3×0.1 s, SI=(31.83-5.00)×10-2m,

故,

代入①式,得:

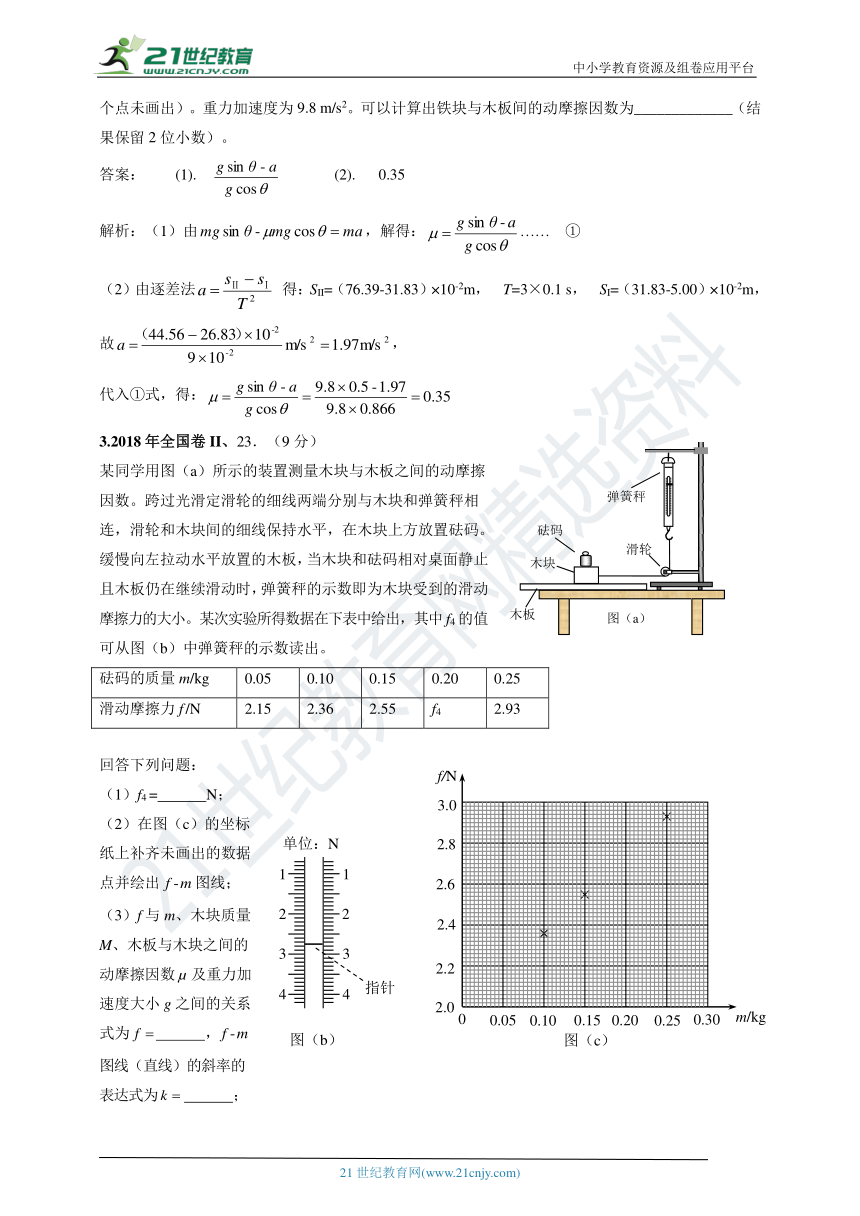

3.2018年全国卷II、23.(9分)

某同学用图(a)所示的装置测量木块与木板之间的动摩擦因数。跨过光滑定滑轮的细线两端分别与木块和弹簧秤相连,滑轮和木块间的细线保持水平,在木块上方放置砝码。缓慢向左拉动水平放置的木板,当木块和砝码相对桌面静止且木板仍在继续滑动时,弹簧秤的示数即为木块受到的滑动摩擦力的大小。某次实验所得数据在下表中给出,其中f4的值可从图(b)中弹簧秤的示数读出。

砝码的质量m/kg 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

滑动摩擦力f /N 2.15 2.36 2.55 f4 2.93

回答下列问题:

(1)f4 = N;

(2)在图(c)的坐标纸上补齐未画出的数据点并绘出图线;

(3)f与m、木块质量M、木板与木块之间的动摩擦因数?及重力加速度大小g之间的关系式为 ,图线(直线)的斜率的表达式为 ;

(4)取,由绘出的图线求得 。(保留2位有效数字)

答案:(1)2.75 (2)如图所示

(3) (4)0.40

解析:(1)指针在2.7与2.8之间,估读为2.75N

(2)在描点连线时要注意尽可能让点在直线上,如果没法在直线上也要均匀分布在直线的两侧,来减小误差,作图如下:

(3)木块受到的是滑动摩擦力,根据滑动摩擦力的定义知

所以图线(直线)的斜率的表达式为k=μg

(4)取g=9.80m/s2,取图线上相距较远的两点求斜率,则

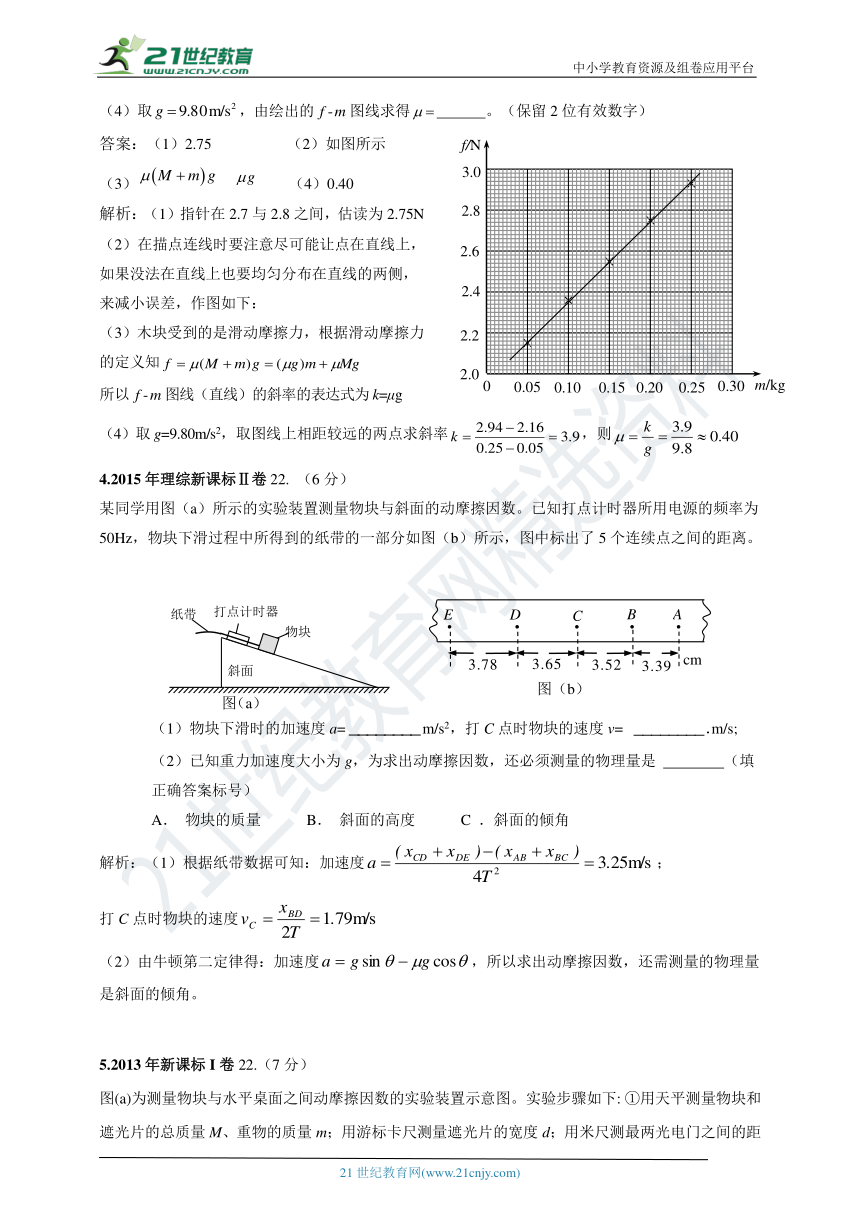

4.2015年理综新课标Ⅱ卷22. (6分)

某同学用图(a)所示的实验装置测量物块与斜面的动摩擦因数。已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,物块下滑过程中所得到的纸带的一部分如图(b)所示,图中标出了5个连续点之间的距离。

(1)物块下滑时的加速度a=m/s2,打C点时物块的速度v= m/s;

(2)已知重力加速度大小为g,为求出动摩擦因数,还必须测量的物理量是 (填

正确答案标号)

A. 物块的质量 B. 斜面的高度 C .斜面的倾角

解析:(1)根据纸带数据可知:加速度;

打C点时物块的速度

(2)由牛顿第二定律得:加速度,所以求出动摩擦因数,还需测量的物理量是斜面的倾角。

5.2013年新课标I卷22.(7分)

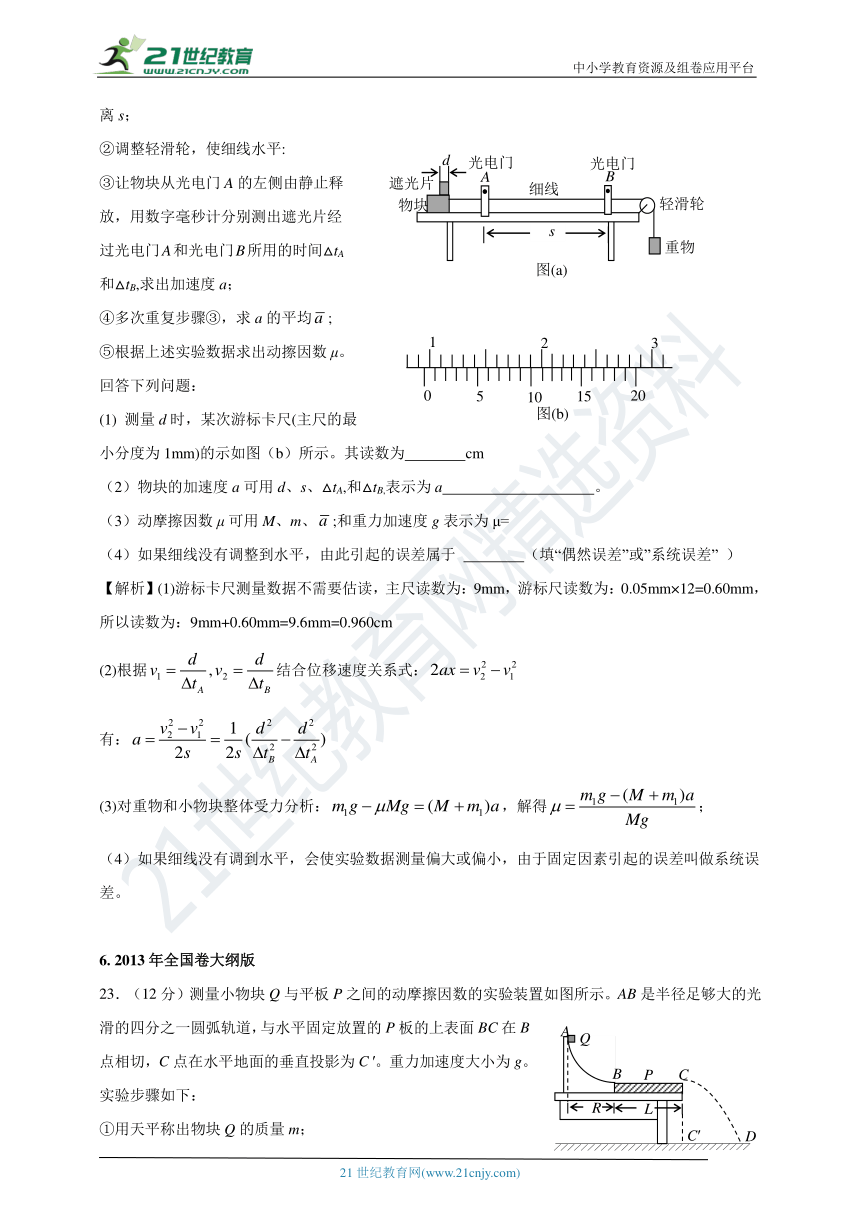

图(a)为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图。实验步骤如下: ①用天平测量物块和遮光片的总质量M、重物的质量m;用游标卡尺测量遮光片的宽度d;用米尺测最两光电门之间的距离s;

②调整轻滑轮,使细线水平:

③让物块从光电门A的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间△tA和△tB,求出加速度a;

④多次重复步骤③,求a的平均;

⑤根据上述实验数据求出动擦因数μ。

回答下列问题:

(1) 测量d时,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)的示如图(b)所示。其读数为 cm

(2)物块的加速度a可用d、s、△tA,和△tB,表示为a 。

(3)动摩擦因数μ可用M、m、;和重力加速度g表示为μ=

(4)如果细线没有调整到水平,由此引起的误差属于 (填“偶然误差”或”系统误差” )

【解析】(1)游标卡尺测量数据不需要估读,主尺读数为:9mm,游标尺读数为:0.05mm×12=0.60mm,所以读数为:9mm+0.60mm=9.6mm=0.960cm

(2)根据结合位移速度关系式:

有:

(3)对重物和小物块整体受力分析:,解得;

(4)如果细线没有调到水平,会使实验数据测量偏大或偏小,由于固定因素引起的误差叫做系统误差。

6. 2013年全国卷大纲版

23.(12分)测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。AB是半径足够大的光滑的四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C ′。重力加速度大小为g。实验步骤如下:

①用天平称出物块Q的质量m;

②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC ′的长度h;

③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落点D;

④重复步骤③,共做10次;

⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到C ′ 的距离s。

⑴用实验中的测量量表示:

(I)物块Q到达B点时的动能EkB= ;

(II)物块Q到达C点时的动能EkC= ;

(III)在物块Q从B运动到C的过程中,物块Q克服摩擦力做的功Wf = ;

(IV)物块Q与平板P之间的动摩擦因数μ= 。

⑵回答下列问题:

(I)实验步骤④⑤的目的是 。

(II)已知实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量量的误差之外,其它的可能是 _____________________。(写出一个可能的原因即可)。

答案:(1) (ⅰ)(2分);(ⅱ)(2分);(ⅲ)(2分)(ⅳ)(2分)

(2) (ⅰ)减小实验偶然误差(2分);(ⅱ)圆弧轨道存在摩擦、接缝B处不平滑(2分,只要写出的原因合理,就给这2分)。

解析:(1) (ⅰ)QB段机械能守恒,因此=(2分);

(ⅱ)过C点后小物块做平抛运动,由、求得速度,则=(2分);

(ⅲ)由动能定理得 (2分);

(ⅳ)由代入上式得=(2分)

(2) (ⅰ)减小实验偶然误差(2分);(ⅱ)圆弧轨道存在摩擦、接缝B处不平滑(2分,只要写出的原因合理,就给这2分)。

7. 2012年物理江苏卷

11. (10分)为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如图所示的装置进行实验. 实验中,当木块A位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面. 将A拉到P点,待B稳定后静止释放,A最终滑到Q点. 分别测量OP、OQ的长度h和s. 改变h,重复上述实验,分别记录几组实验数据.

(1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮. 请提出两个解决方法.

(2)请根据下表的实验数据作出s-h关系的图象.

h(cm) 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

s(cm) 19.5 28.5 39.0 48.0 56.5

(3)实验测得A、B的质量分别为m=0.40 kg、M=0.50kg. 根据s-h图象可计算出A木块与桌面间的动摩擦因数μ=____________ (结果保留一位有效数字)

(4)实验中,滑轮轴的摩擦会导致μ的测量结果________________ (选填“偏大”或“偏小”).

【答案】(1)减小B的质量,增加细线的长度,或增大A的质量,降低B的起始高度。

(2)如图所示

(3)0.4

(4)偏大

【解析】(1)实验开始时发现A释放后会撞到滑轮,主要是加速度过大或加速时间过长,可以通过减小B的质量或增大A的质量来减小加速度,通过增加细线的长度或降低B的起始高度来缩短加速时间。

(2)s-h图象如图所示。

(3)在B下落至临落地时,据动能定理,有,

在B落地后,A运动到Q,据动能定理,有,解得:。

将M=0.5kg,m=0.4kg代入得=,从图象得斜率,即,代入上式得。

(4)本实验测动摩擦因数的原理是动能定理,如果考虑克服滑轮摩擦做功W,则, ,求得,如果忽略克服滑轮摩擦做功,则动摩擦因数偏大。

8. 2011年理综山东卷23.(1)

某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案。如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端。开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。用刻度尺测出小球下落的高度H、滑块释放点与挡板处的高度差h和沿斜面运动的位移x。(空气阻力对本实验的影响可以忽略)

①滑块沿斜面运动的加速度与重力加速度的比值为________。

②滑块与斜面间的动摩擦因数为__________________。

③以下能引起实验误差的是________。

a.滑块的质量 b.当地重力加速度的大小

c.长度测量时的读数误差 d.小球落地和滑块撞击挡板不同时

答案:①; ②; ③c d;

解析:①滑动沿斜面做初速度为零的匀加速直线运动,有,

小球做自由落体运动,有,所以 。

②对滑块受力分析,根据牛顿第二定律得.

即 解得

③ 由①②分析知,c、d能引起实验误差。

9. 2011年理综重庆卷

22.(2)某同学设计了如图3所示的装置,利用米尺、秒表、轻绳、轻滑轮、轨道、滑块、托盘和砝码等器材来测定滑块和轨道间的动摩擦因数μ。滑块和托盘上分别放有若干砝码,滑块质量为M,滑块上砝码总质量为m′,托盘和盘中砝码的总质量为m。实验中,滑块在水平轨道上从A到B做初速为零的匀加速直线运动,重力加速度g取10m/s2。

①为测量滑块的加速度a,须测出它在A、B间运动的 _____与 ,计算a的运动学公式是_________;

②根据牛顿运动定律得到a与m的关系为:,他想通过多次改变m,测出相应的a值,并利用上式来计算μ。若要求a是m的一次函数,必须使上式中的_____保持不变,实验中应将从托盘中取出的砝码置于 ;

③实验得到a与m的关系如图4所示,由此可知μ= (取两位有效数字)

答案:①位移 时间

② m+m′ ;滑块上 ③0.23(0.21~0.25)

解析:①滑块在水平轨道上从A到B做初速为零的匀加速直线运动,根据变形得,所以需要测量的是位移和时间。

②以m为研究对象,;以为研究对象,

消去绳子的拉力T,解得加速度,化简可得

将加速度的表达式与数学中的一次函数类比, “”就相当于图像的斜率k,为了保证图像斜率不变,要求保持不变,在实验中就要把从小车上拿下的砝码放置到托盘中,从托盘中拿下的砝码放置到小车上。 “”相当于纵轴截距.在图像上取两个点(64×10-3,0.23)、(67×10-3,0.35),写出直线的两点式方程,化简得,方程中的“-2.3”就是直线的纵轴截距,所以,因为,所以 (在0.21到0.25之间是正确的)

10. 2014年理综山东卷

21(8分)某实验小组利用弹簧秤和刻度尺,测量滑块在木板上运动的最大速度。实验步骤:

①用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力,记作G;

②将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上,通过水平细绳和固定弹簧秤相连,如图甲所示。在A端向右拉动木板,等弹簧秤示数稳定后,将读数记作F;

③改变滑块上橡皮泥的质量,重复步骤①②;实验数据如下表所示:

G/N 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

F/N 0.59 0.83 0.99 1.22 1.37 1.61

④如图乙所示,将木板固定在水平桌面上,滑块置于木板上左端C处,细绳跨过定滑轮分别与滑块和重物P连接,保持滑块静止,测量重物P离地面的高度h;

⑤滑块由静止释放后开始运动并最终停在木板上的D点(未与滑轮碰撞),测量C、D间的距离s。

完成下列作图和填空:

(1)根据表中数据在给定的坐标纸(见答题卡)上作出F—G图线。

(2)由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数μ=____________(保留2位有效数字)

(3)滑块最大速度的大小=____________(用h、s、μ和重力加速度g表示。)

【答案】(1)如右图所示

(2)0.40(0.38、0.39、0.41、0.42均正确)

(3)

【解析】(1)F—G图线如图示

(2)根据图像的斜率表示动摩擦因数,可得μ=0.4,

(3)P落地后滑块又前进了(s-h)的距离才停止运动,在这段时间内做减速运动,根据

v2=2a(s-h), 而加速度a=μg,可得最大速度为

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

第73节 探究摩擦力的实验

1.2020年北京卷11.某同学利用图甲所示装置研究摩擦力的变化情况。实验台上固定一个力传感器,传感器用棉线拉住物块,物块放置在粗糙的长木板上。水平向左拉木板,传感器记录的图像如图乙所示。下列说法正确的是

A.实验中必须让木板保持匀速运动

B.图乙中曲线就是摩擦力随时间的变化曲线

C.最大静摩擦力与滑动摩擦力之比约为10:7

D.只用图乙中数据可得出物块与木板间的动摩擦因数

答案∶C

解析∶AB.为了能研究摩擦力随时间的变化曲线,故物块一直要处于静止状态,则向左的摩擦力一直与向右轻绳的拉力平衡,图乙是向右轻绳的拉力随时间变化曲线,故图乙也可以反映摩擦力随时间变化的曲线,由图乙可知向右轻绳的拉力先增大后减小,最后趋于不变,故物块先受静摩擦力作用后受滑动摩擦力作用,所以不需要让木板保持匀速运动,故AB错误;

C.由图可知,最大静摩擦力约为10N,滑动摩擦力约为7N,故最大静摩擦力与滑动摩擦力之比约为10:7,故C正确;

D.根据,可知,由于不知道物块的重力,故无法求物块与木板间的动摩擦因数,故D错误。

故选C。

2.2019年全国卷Ⅱ 22.如图(a),某同学设计了测量铁块与木板间动摩擦因数的实验。所用器材有:铁架台、长木板、铁块、米尺、电磁打点计时器、频率50Hz的交流电源,纸带等。回答下列问题:

(1)铁块与木板间动摩擦因数μ=______(用木板与水平面的夹角θ、重力加速度g和铁块下滑的加速度a表示)

(2)某次实验时,调整木板与水平面的夹角θ=30°。接通电源。开启打点计时器,释放铁块,铁块从静止开始沿木板滑下。多次重复后选择点迹清晰的一条纸带,如图(b)所示。图中的点为计数点(每两个相邻的计数点间还有4

个点未画出)。重力加速度为9.8 m/s2。可以计算出铁块与木板间的动摩擦因数为_____________(结果保留2位小数)。

答案: (1). (2). 0.35

解析:(1)由,解得:…… ①

(2)由逐差法 得:SII=(76.39-31.83)×10-2m, T=3×0.1 s, SI=(31.83-5.00)×10-2m,

故,

代入①式,得:

3.2018年全国卷II、23.(9分)

某同学用图(a)所示的装置测量木块与木板之间的动摩擦因数。跨过光滑定滑轮的细线两端分别与木块和弹簧秤相连,滑轮和木块间的细线保持水平,在木块上方放置砝码。缓慢向左拉动水平放置的木板,当木块和砝码相对桌面静止且木板仍在继续滑动时,弹簧秤的示数即为木块受到的滑动摩擦力的大小。某次实验所得数据在下表中给出,其中f4的值可从图(b)中弹簧秤的示数读出。

砝码的质量m/kg 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

滑动摩擦力f /N 2.15 2.36 2.55 f4 2.93

回答下列问题:

(1)f4 = N;

(2)在图(c)的坐标纸上补齐未画出的数据点并绘出图线;

(3)f与m、木块质量M、木板与木块之间的动摩擦因数?及重力加速度大小g之间的关系式为 ,图线(直线)的斜率的表达式为 ;

(4)取,由绘出的图线求得 。(保留2位有效数字)

答案:(1)2.75 (2)如图所示

(3) (4)0.40

解析:(1)指针在2.7与2.8之间,估读为2.75N

(2)在描点连线时要注意尽可能让点在直线上,如果没法在直线上也要均匀分布在直线的两侧,来减小误差,作图如下:

(3)木块受到的是滑动摩擦力,根据滑动摩擦力的定义知

所以图线(直线)的斜率的表达式为k=μg

(4)取g=9.80m/s2,取图线上相距较远的两点求斜率,则

4.2015年理综新课标Ⅱ卷22. (6分)

某同学用图(a)所示的实验装置测量物块与斜面的动摩擦因数。已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,物块下滑过程中所得到的纸带的一部分如图(b)所示,图中标出了5个连续点之间的距离。

(1)物块下滑时的加速度a=m/s2,打C点时物块的速度v= m/s;

(2)已知重力加速度大小为g,为求出动摩擦因数,还必须测量的物理量是 (填

正确答案标号)

A. 物块的质量 B. 斜面的高度 C .斜面的倾角

解析:(1)根据纸带数据可知:加速度;

打C点时物块的速度

(2)由牛顿第二定律得:加速度,所以求出动摩擦因数,还需测量的物理量是斜面的倾角。

5.2013年新课标I卷22.(7分)

图(a)为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图。实验步骤如下: ①用天平测量物块和遮光片的总质量M、重物的质量m;用游标卡尺测量遮光片的宽度d;用米尺测最两光电门之间的距离s;

②调整轻滑轮,使细线水平:

③让物块从光电门A的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间△tA和△tB,求出加速度a;

④多次重复步骤③,求a的平均;

⑤根据上述实验数据求出动擦因数μ。

回答下列问题:

(1) 测量d时,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)的示如图(b)所示。其读数为 cm

(2)物块的加速度a可用d、s、△tA,和△tB,表示为a 。

(3)动摩擦因数μ可用M、m、;和重力加速度g表示为μ=

(4)如果细线没有调整到水平,由此引起的误差属于 (填“偶然误差”或”系统误差” )

【解析】(1)游标卡尺测量数据不需要估读,主尺读数为:9mm,游标尺读数为:0.05mm×12=0.60mm,所以读数为:9mm+0.60mm=9.6mm=0.960cm

(2)根据结合位移速度关系式:

有:

(3)对重物和小物块整体受力分析:,解得;

(4)如果细线没有调到水平,会使实验数据测量偏大或偏小,由于固定因素引起的误差叫做系统误差。

6. 2013年全国卷大纲版

23.(12分)测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。AB是半径足够大的光滑的四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C ′。重力加速度大小为g。实验步骤如下:

①用天平称出物块Q的质量m;

②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC ′的长度h;

③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落点D;

④重复步骤③,共做10次;

⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到C ′ 的距离s。

⑴用实验中的测量量表示:

(I)物块Q到达B点时的动能EkB= ;

(II)物块Q到达C点时的动能EkC= ;

(III)在物块Q从B运动到C的过程中,物块Q克服摩擦力做的功Wf = ;

(IV)物块Q与平板P之间的动摩擦因数μ= 。

⑵回答下列问题:

(I)实验步骤④⑤的目的是 。

(II)已知实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量量的误差之外,其它的可能是 _____________________。(写出一个可能的原因即可)。

答案:(1) (ⅰ)(2分);(ⅱ)(2分);(ⅲ)(2分)(ⅳ)(2分)

(2) (ⅰ)减小实验偶然误差(2分);(ⅱ)圆弧轨道存在摩擦、接缝B处不平滑(2分,只要写出的原因合理,就给这2分)。

解析:(1) (ⅰ)QB段机械能守恒,因此=(2分);

(ⅱ)过C点后小物块做平抛运动,由、求得速度,则=(2分);

(ⅲ)由动能定理得 (2分);

(ⅳ)由代入上式得=(2分)

(2) (ⅰ)减小实验偶然误差(2分);(ⅱ)圆弧轨道存在摩擦、接缝B处不平滑(2分,只要写出的原因合理,就给这2分)。

7. 2012年物理江苏卷

11. (10分)为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如图所示的装置进行实验. 实验中,当木块A位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面. 将A拉到P点,待B稳定后静止释放,A最终滑到Q点. 分别测量OP、OQ的长度h和s. 改变h,重复上述实验,分别记录几组实验数据.

(1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮. 请提出两个解决方法.

(2)请根据下表的实验数据作出s-h关系的图象.

h(cm) 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

s(cm) 19.5 28.5 39.0 48.0 56.5

(3)实验测得A、B的质量分别为m=0.40 kg、M=0.50kg. 根据s-h图象可计算出A木块与桌面间的动摩擦因数μ=____________ (结果保留一位有效数字)

(4)实验中,滑轮轴的摩擦会导致μ的测量结果________________ (选填“偏大”或“偏小”).

【答案】(1)减小B的质量,增加细线的长度,或增大A的质量,降低B的起始高度。

(2)如图所示

(3)0.4

(4)偏大

【解析】(1)实验开始时发现A释放后会撞到滑轮,主要是加速度过大或加速时间过长,可以通过减小B的质量或增大A的质量来减小加速度,通过增加细线的长度或降低B的起始高度来缩短加速时间。

(2)s-h图象如图所示。

(3)在B下落至临落地时,据动能定理,有,

在B落地后,A运动到Q,据动能定理,有,解得:。

将M=0.5kg,m=0.4kg代入得=,从图象得斜率,即,代入上式得。

(4)本实验测动摩擦因数的原理是动能定理,如果考虑克服滑轮摩擦做功W,则, ,求得,如果忽略克服滑轮摩擦做功,则动摩擦因数偏大。

8. 2011年理综山东卷23.(1)

某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案。如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端。开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。用刻度尺测出小球下落的高度H、滑块释放点与挡板处的高度差h和沿斜面运动的位移x。(空气阻力对本实验的影响可以忽略)

①滑块沿斜面运动的加速度与重力加速度的比值为________。

②滑块与斜面间的动摩擦因数为__________________。

③以下能引起实验误差的是________。

a.滑块的质量 b.当地重力加速度的大小

c.长度测量时的读数误差 d.小球落地和滑块撞击挡板不同时

答案:①; ②; ③c d;

解析:①滑动沿斜面做初速度为零的匀加速直线运动,有,

小球做自由落体运动,有,所以 。

②对滑块受力分析,根据牛顿第二定律得.

即 解得

③ 由①②分析知,c、d能引起实验误差。

9. 2011年理综重庆卷

22.(2)某同学设计了如图3所示的装置,利用米尺、秒表、轻绳、轻滑轮、轨道、滑块、托盘和砝码等器材来测定滑块和轨道间的动摩擦因数μ。滑块和托盘上分别放有若干砝码,滑块质量为M,滑块上砝码总质量为m′,托盘和盘中砝码的总质量为m。实验中,滑块在水平轨道上从A到B做初速为零的匀加速直线运动,重力加速度g取10m/s2。

①为测量滑块的加速度a,须测出它在A、B间运动的 _____与 ,计算a的运动学公式是_________;

②根据牛顿运动定律得到a与m的关系为:,他想通过多次改变m,测出相应的a值,并利用上式来计算μ。若要求a是m的一次函数,必须使上式中的_____保持不变,实验中应将从托盘中取出的砝码置于 ;

③实验得到a与m的关系如图4所示,由此可知μ= (取两位有效数字)

答案:①位移 时间

② m+m′ ;滑块上 ③0.23(0.21~0.25)

解析:①滑块在水平轨道上从A到B做初速为零的匀加速直线运动,根据变形得,所以需要测量的是位移和时间。

②以m为研究对象,;以为研究对象,

消去绳子的拉力T,解得加速度,化简可得

将加速度的表达式与数学中的一次函数类比, “”就相当于图像的斜率k,为了保证图像斜率不变,要求保持不变,在实验中就要把从小车上拿下的砝码放置到托盘中,从托盘中拿下的砝码放置到小车上。 “”相当于纵轴截距.在图像上取两个点(64×10-3,0.23)、(67×10-3,0.35),写出直线的两点式方程,化简得,方程中的“-2.3”就是直线的纵轴截距,所以,因为,所以 (在0.21到0.25之间是正确的)

10. 2014年理综山东卷

21(8分)某实验小组利用弹簧秤和刻度尺,测量滑块在木板上运动的最大速度。实验步骤:

①用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力,记作G;

②将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上,通过水平细绳和固定弹簧秤相连,如图甲所示。在A端向右拉动木板,等弹簧秤示数稳定后,将读数记作F;

③改变滑块上橡皮泥的质量,重复步骤①②;实验数据如下表所示:

G/N 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

F/N 0.59 0.83 0.99 1.22 1.37 1.61

④如图乙所示,将木板固定在水平桌面上,滑块置于木板上左端C处,细绳跨过定滑轮分别与滑块和重物P连接,保持滑块静止,测量重物P离地面的高度h;

⑤滑块由静止释放后开始运动并最终停在木板上的D点(未与滑轮碰撞),测量C、D间的距离s。

完成下列作图和填空:

(1)根据表中数据在给定的坐标纸(见答题卡)上作出F—G图线。

(2)由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数μ=____________(保留2位有效数字)

(3)滑块最大速度的大小=____________(用h、s、μ和重力加速度g表示。)

【答案】(1)如右图所示

(2)0.40(0.38、0.39、0.41、0.42均正确)

(3)

【解析】(1)F—G图线如图示

(2)根据图像的斜率表示动摩擦因数,可得μ=0.4,

(3)P落地后滑块又前进了(s-h)的距离才停止运动,在这段时间内做减速运动,根据

v2=2a(s-h), 而加速度a=μg,可得最大速度为

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录