《邵公谏厉王弭谤》学案含答案

图片预览

文档简介

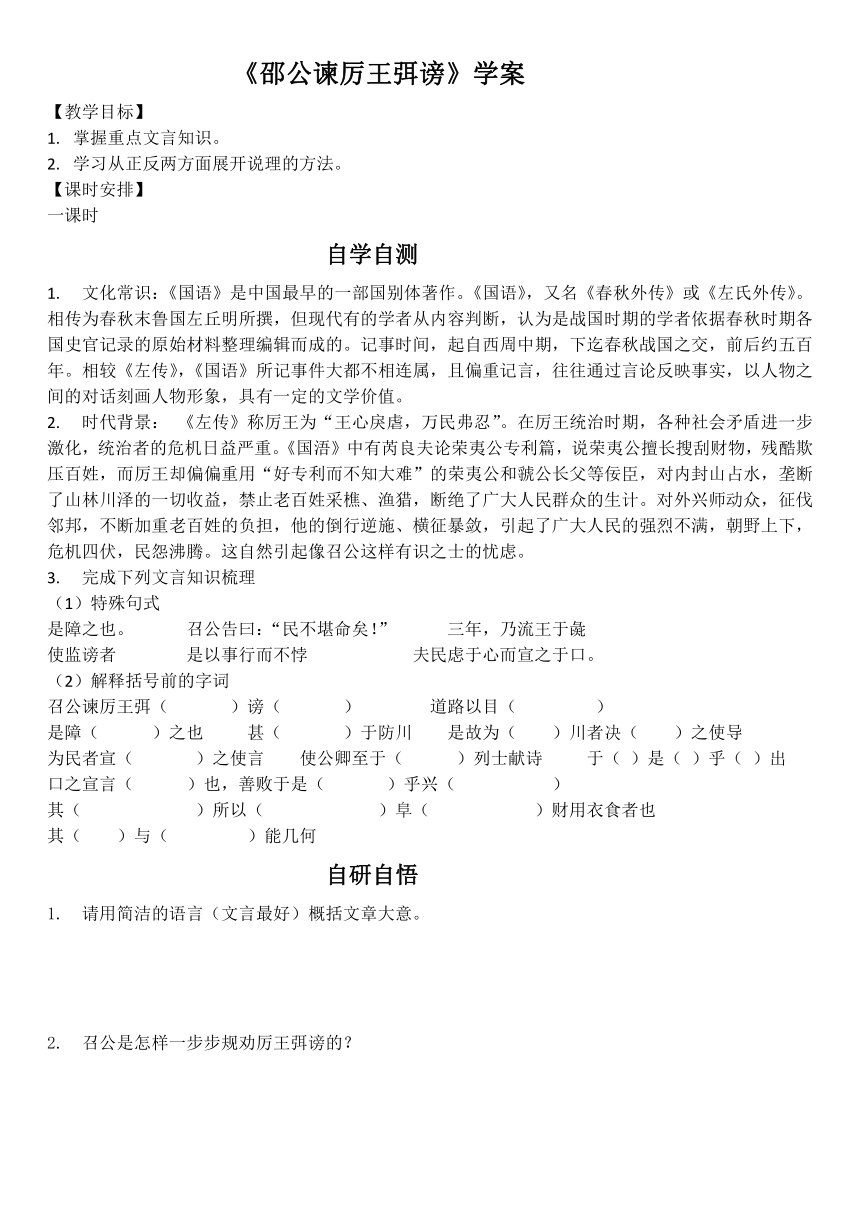

《邵公谏厉王弭谤》学案

【教学目标】

掌握重点文言知识。

学习从正反两方面展开说理的方法。

【课时安排】

一课时

自学自测

文化常识:《国语》是中国最早的一部国别体著作。《国语》,又名《春秋外传》或《左氏外传》。相传为春秋末鲁国左丘明所撰,但现代有的学者从内容判断,认为是战国时期的学者依据春秋时期各国史官记录的原始材料整理编辑而成的。记事时间,起自西周中期,下迄春秋战国之交,前后约五百年。相较《左传》,《国语》所记事件大都不相连属,且偏重记言,往往通过言论反映事实,以人物之间的对话刻画人物形象,具有一定的文学价值。

时代背景:

《左传》称厉王为“王心戾虐,万民弗忍”。在厉王统治时期,各种社会矛盾进一步激化,统治者的危机日益严重。《国浯》中有芮良夫论荣夷公专利篇,说荣夷公擅长搜刮财物,残酷欺压百姓,而厉王却偏偏重用“好专利而不知大难”的荣夷公和虢公长父等佞臣,对内封山占水,垄断了山林川泽的一切收益,禁止老百姓采樵、渔猎,断绝了广大人民群众的生计。对外兴师动众,征伐邻邦,不断加重老百姓的负担,他的倒行逆施、横征暴敛,引起了广大人民的强烈不满,朝野上下,危机四伏,民怨沸腾。这自然引起像召公这样有识之士的忧虑。

完成下列文言知识梳理

(1)特殊句式

是障之也。

召公告曰:“民不堪命矣!”

三年,乃流王于彘

使监谤者

是以事行而不悖

夫民虑于心而宣之于口。

解释括号前的字词

召公谏厉王弭(

)谤(

)

道路以目(

)

是障(

)之也

甚(

)于防川

是故为(

)川者决(

)之使导

为民者宣(

)之使言

使公卿至于(

)列士献诗

于(

)是(

)乎(

)出

口之宣言(

)也,善败于是(

)乎兴(

)

其(

)所以(

)阜(

)财用衣食者也

其(

)与(

)能几何

自研自悟

请用简洁的语言(文言最好)概括文章大意。

召公是怎样一步步规劝厉王弭谤的?

自练自提

翻译下列句子:

是障之也。防民之口,甚于防川。

是故为川者决之使导,为民者宣之使言。

口之宣言也,善败于是乎兴。行善而备败,其所以阜财用衣食者也.

夫民虑之于心而宣之于口,成而行之,胡可壅也?

译文:

周厉王残暴无道,老百姓纷纷指责他的暴政。召穆公告诉厉王说:“老百姓已不堪忍受暴政!”厉王听了勃然大怒,找来一个卫国的巫师,派他暗中监视敢于指责自己的人。一经巫者告密,就横加杀戮。住在国都的人都不敢随便说话了,路上相见,以目示意,不敢交谈。

周厉王颇为得意,告诉召公说:“我能制止毁谤了,老百姓再也不敢吭声了。”召公说:“你这样做只能堵住人们的嘴啊。可是堵住人民的嘴,比堵塞河流还严重。河道因堵塞而造成决口,就会伤害很多人。倘使堵住老百姓的口,后果也将如此。因此,治水者只能疏通河道而使它畅通,治民者只能开导他们而让他们畅所欲言。所以天子处理政事时,让三公九卿以至各级官吏进献讽喻诗,乐师进献民间乐曲,史官进献有借鉴意义的史籍,少师诵读箴言,无眸子的盲人吟咏诗篇,有眸子的盲人诵读讽谏之言,掌管营建事务的百工纷纷进谏,平民则将自己的意见转达给君王,近侍之臣尽规谏之力,君王的同宗都能弥补、监察国王的过失,乐师和史官以乐歌、史籍加以谆谆教诲,年高望重的师傅再进一步劝诫他,然后,由天子斟酌取舍,付之实施。这样,国家的政事得以实行而不违背常理。人民有口,就像土地上有山水,社会的物资财富全靠它出产;又像高原和低地都有平坦肥沃的良田一样,人类的衣食物品全靠它产生。百姓发表言论,政事的成败得失就都能表露出来。人们认为好的就尽力实行,认为失误的就设法预防,这才是增加衣食财富的途径啊。老百姓把内心考虑的事说出来,朝廷认为行得通就照着实行,怎么能加以堵塞呢?如果硬是堵住老百姓的嘴,那赞同的人能有多少呢?”

周厉王不听,于是老百姓再也不敢公开发表言论指斥他。过了三年,人们终于把这个暴君放逐到彘地去了。

答案:

《邵公谏厉王弭谤》答案

自学自测

句式

判断句、省略句、省略句、省略句、宾语前置句、状语后置句

字词见注释

自研自悟

1.第一段写周厉王用杀人的办法来制止国人的批评,国人敢怒而不敢言。

第二段,写召公反复阐明“防民之口”有大害,“宣之使言”有大利的道理,劝谏厉王。

第三段,写厉王不听忠告,强行“弭谤”,终于自食其果。

2.召公曰:“是障之也。”先否定“弭谤”,再分四层进行申述。“防民之口,甚于防川。川壅而溃,伤人必多,民亦如之。是故为川者,决之使导;为民者,宣之使言。”第一层:用比喻从反面说明“防民之口”的严重后果。“故天子听政,使公卿至于列士献诗,瞽献典,史献书,师箴,瞍赋,蒙诵,百工谏,庶人传语,近臣尽规,亲戚补察,瞽史教诲,耆艾修之,而后王斟酌焉,是以事行而不悖。”第二层:用传统从正面说明“宣之使言”的重要意义。“民之有口也,犹土之有山川也,财用于是乎出;犹其有原隰衍沃也,衣食于是乎生。口之宣言也,善败于是乎兴。行善而备败,所以阜财用衣食者也。”第三层:再用比喻进一步说明“宣之使言"的重要作用。“夫民虑之于心而宣之于口,成而行之,胡可壅也?若壅其口,其与能几何?”最后说明“民”之口是堵塞不住的。“壅”字照应前面的“川壅而溃”,回顾警密。

【教学目标】

掌握重点文言知识。

学习从正反两方面展开说理的方法。

【课时安排】

一课时

自学自测

文化常识:《国语》是中国最早的一部国别体著作。《国语》,又名《春秋外传》或《左氏外传》。相传为春秋末鲁国左丘明所撰,但现代有的学者从内容判断,认为是战国时期的学者依据春秋时期各国史官记录的原始材料整理编辑而成的。记事时间,起自西周中期,下迄春秋战国之交,前后约五百年。相较《左传》,《国语》所记事件大都不相连属,且偏重记言,往往通过言论反映事实,以人物之间的对话刻画人物形象,具有一定的文学价值。

时代背景:

《左传》称厉王为“王心戾虐,万民弗忍”。在厉王统治时期,各种社会矛盾进一步激化,统治者的危机日益严重。《国浯》中有芮良夫论荣夷公专利篇,说荣夷公擅长搜刮财物,残酷欺压百姓,而厉王却偏偏重用“好专利而不知大难”的荣夷公和虢公长父等佞臣,对内封山占水,垄断了山林川泽的一切收益,禁止老百姓采樵、渔猎,断绝了广大人民群众的生计。对外兴师动众,征伐邻邦,不断加重老百姓的负担,他的倒行逆施、横征暴敛,引起了广大人民的强烈不满,朝野上下,危机四伏,民怨沸腾。这自然引起像召公这样有识之士的忧虑。

完成下列文言知识梳理

(1)特殊句式

是障之也。

召公告曰:“民不堪命矣!”

三年,乃流王于彘

使监谤者

是以事行而不悖

夫民虑于心而宣之于口。

解释括号前的字词

召公谏厉王弭(

)谤(

)

道路以目(

)

是障(

)之也

甚(

)于防川

是故为(

)川者决(

)之使导

为民者宣(

)之使言

使公卿至于(

)列士献诗

于(

)是(

)乎(

)出

口之宣言(

)也,善败于是(

)乎兴(

)

其(

)所以(

)阜(

)财用衣食者也

其(

)与(

)能几何

自研自悟

请用简洁的语言(文言最好)概括文章大意。

召公是怎样一步步规劝厉王弭谤的?

自练自提

翻译下列句子:

是障之也。防民之口,甚于防川。

是故为川者决之使导,为民者宣之使言。

口之宣言也,善败于是乎兴。行善而备败,其所以阜财用衣食者也.

夫民虑之于心而宣之于口,成而行之,胡可壅也?

译文:

周厉王残暴无道,老百姓纷纷指责他的暴政。召穆公告诉厉王说:“老百姓已不堪忍受暴政!”厉王听了勃然大怒,找来一个卫国的巫师,派他暗中监视敢于指责自己的人。一经巫者告密,就横加杀戮。住在国都的人都不敢随便说话了,路上相见,以目示意,不敢交谈。

周厉王颇为得意,告诉召公说:“我能制止毁谤了,老百姓再也不敢吭声了。”召公说:“你这样做只能堵住人们的嘴啊。可是堵住人民的嘴,比堵塞河流还严重。河道因堵塞而造成决口,就会伤害很多人。倘使堵住老百姓的口,后果也将如此。因此,治水者只能疏通河道而使它畅通,治民者只能开导他们而让他们畅所欲言。所以天子处理政事时,让三公九卿以至各级官吏进献讽喻诗,乐师进献民间乐曲,史官进献有借鉴意义的史籍,少师诵读箴言,无眸子的盲人吟咏诗篇,有眸子的盲人诵读讽谏之言,掌管营建事务的百工纷纷进谏,平民则将自己的意见转达给君王,近侍之臣尽规谏之力,君王的同宗都能弥补、监察国王的过失,乐师和史官以乐歌、史籍加以谆谆教诲,年高望重的师傅再进一步劝诫他,然后,由天子斟酌取舍,付之实施。这样,国家的政事得以实行而不违背常理。人民有口,就像土地上有山水,社会的物资财富全靠它出产;又像高原和低地都有平坦肥沃的良田一样,人类的衣食物品全靠它产生。百姓发表言论,政事的成败得失就都能表露出来。人们认为好的就尽力实行,认为失误的就设法预防,这才是增加衣食财富的途径啊。老百姓把内心考虑的事说出来,朝廷认为行得通就照着实行,怎么能加以堵塞呢?如果硬是堵住老百姓的嘴,那赞同的人能有多少呢?”

周厉王不听,于是老百姓再也不敢公开发表言论指斥他。过了三年,人们终于把这个暴君放逐到彘地去了。

答案:

《邵公谏厉王弭谤》答案

自学自测

句式

判断句、省略句、省略句、省略句、宾语前置句、状语后置句

字词见注释

自研自悟

1.第一段写周厉王用杀人的办法来制止国人的批评,国人敢怒而不敢言。

第二段,写召公反复阐明“防民之口”有大害,“宣之使言”有大利的道理,劝谏厉王。

第三段,写厉王不听忠告,强行“弭谤”,终于自食其果。

2.召公曰:“是障之也。”先否定“弭谤”,再分四层进行申述。“防民之口,甚于防川。川壅而溃,伤人必多,民亦如之。是故为川者,决之使导;为民者,宣之使言。”第一层:用比喻从反面说明“防民之口”的严重后果。“故天子听政,使公卿至于列士献诗,瞽献典,史献书,师箴,瞍赋,蒙诵,百工谏,庶人传语,近臣尽规,亲戚补察,瞽史教诲,耆艾修之,而后王斟酌焉,是以事行而不悖。”第二层:用传统从正面说明“宣之使言”的重要意义。“民之有口也,犹土之有山川也,财用于是乎出;犹其有原隰衍沃也,衣食于是乎生。口之宣言也,善败于是乎兴。行善而备败,所以阜财用衣食者也。”第三层:再用比喻进一步说明“宣之使言"的重要作用。“夫民虑之于心而宣之于口,成而行之,胡可壅也?若壅其口,其与能几何?”最后说明“民”之口是堵塞不住的。“壅”字照应前面的“川壅而溃”,回顾警密。

同课章节目录