苏少版六年级下册 美术 教案 第13课 成长变化

文档属性

| 名称 | 苏少版六年级下册 美术 教案 第13课 成长变化 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 604.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏少版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2020-08-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

成长变化(一)

[教材简解]

本课属于“造型·表现”学习领域,是苏少版小学美术第十二册教材成长变化的第一课时,本课是让学生通过回忆、观察以及想像了解人在成长中的一系列变化,课中通过回忆让学生感受到自己在相貌、体型等方面的变化,并将自己的成长作一部分跨越性的想像,将自己所经历的变化和想像相结合,通过想像、变形、添加、夸张等手段创作一系列生动有趣的作品。

[目标预设]

(1)认识目标:了解人在成长过程中体形、相貌及心理上的一系列变化。

(2)操作目标:体验已经经历的成长变化,展开想像,为自己设计模样,用自己喜欢的形式表现成长变化。

(3)情感目标:通过对自己和周边生活的关注,增强对生活的热爱,并以积极的态度去创造美好的生活。

[重点、难点]

教学重点:通过观察、体验、欣赏等自己喜欢的形式表现成长过程中的一系列变化。

教学难点:注意各个年龄阶段的外貌特点,又要注意一个人在相貌上的延续性。

[设计理念]

义务教育《美术课程标准》(2011年版)根据美术学习活动方式分成四个学习领域,即“造型·表现”、“设计·应用”、“欣赏·评述”和“综合·探索”,本课属于“造型·表现”领域。按照课标要求,“造型·表现”领域的学习不再是单纯的以知识技能的传授为目标,而是应贴近学生年龄发展特征与美术学习的实际水平,通过各种美术媒材、技巧和表现过程的探索及实验,发展学生的美术感知能力和造型表现能力。并且,教师要引导学生勇于体验造型活动的乐趣,敢于创新与表现,以产生对美术学习的持久兴趣。本节课就是围绕着课标的这一要求进行的。

[设计思路]

本节课是《成长变化》的第一课时,教学设计以活动方式为主,在活动过程中教师的主要任务就是引导和组织学生自主学习、自主发现、合作探究,鼓励学生大胆想象,激发他们的表现欲望,培养他们的创造能力。

本课通过猜谜、欣赏、合作、启发、游戏等形式,层层推进,降低了学习难度,使其具有一定的实践性和趣味性,使学生乐于参与,乐于探究,从而启发学生积极思维,大胆想象,愉快表演,展示自我,使他们在活动中体验到成功的快乐。

[教学用具]

教具:多媒体课件、课本、范画。

学具:自己各个年龄段的照片数张、小镜子一面、各种制作材料及工具。

[教学过程]

一、谜语导入,激发兴趣

教师提问:同学们,老师今天想让你们猜一个谜语,谜面是“小时候4条腿,中年2条腿,老年3条腿。”

学生猜测。

教师再问:大家知道人为什么会有这样的变化吗?

学生自由回答,并模仿小时候、现在和老了的时候走路的样子。

教师补充并引入新课:人在婴儿时期不会走路,就用四肢爬行;长大了,用两腿走路;老年了,腿部力量衰弱,要用拐杖才能缓步而行,就是三条腿。这种随着年龄的增长而发生的变化就叫做成长。本节课我们就来学习《第15课 成长变化(一)》。

板书课题:成长变化(一)

[设计意图:通过猜谜活动,迅速调动学生的参与热情。并在揭示谜底的过程中很自然地了解到人的成长变化,为下面剖析人的成长变化规律做好铺垫。]

二、动静结合,体验变化

1、联系自我,想象变化的状况

教师:你小时候的模样是怎样的?谁来说说?

学生回忆儿时的样子,并请学生拿出自己小时候的照片放在实物投影仪上展示,说说当时拍照的模样或心情。

教师:请同学们拿出小镜子,看看现在的自己与小时候的自己哪些地方改变了,还有哪些地方没有改变?

学生比较观察,说说自己的感受。

教师:是啊,昨天还是呀呀学语的幼童,今天已长成天真活泼的少年,明天又将会变成青年、中年直到老年。人和其它的生物一样,总是不停地成长变化。请同学们想象一下,我们到了青年、中年、老年将会是什么样子呢?

[设计意图]在学生的记忆中,童年的模样是最难忘的。通过同桌之间的语言交流,小时候照片的展示,学生们都能兴高采烈地描绘自己儿时的模样。并在这种激情下,调动学生展开大胆想象。

2、动静结合,理解变化规律

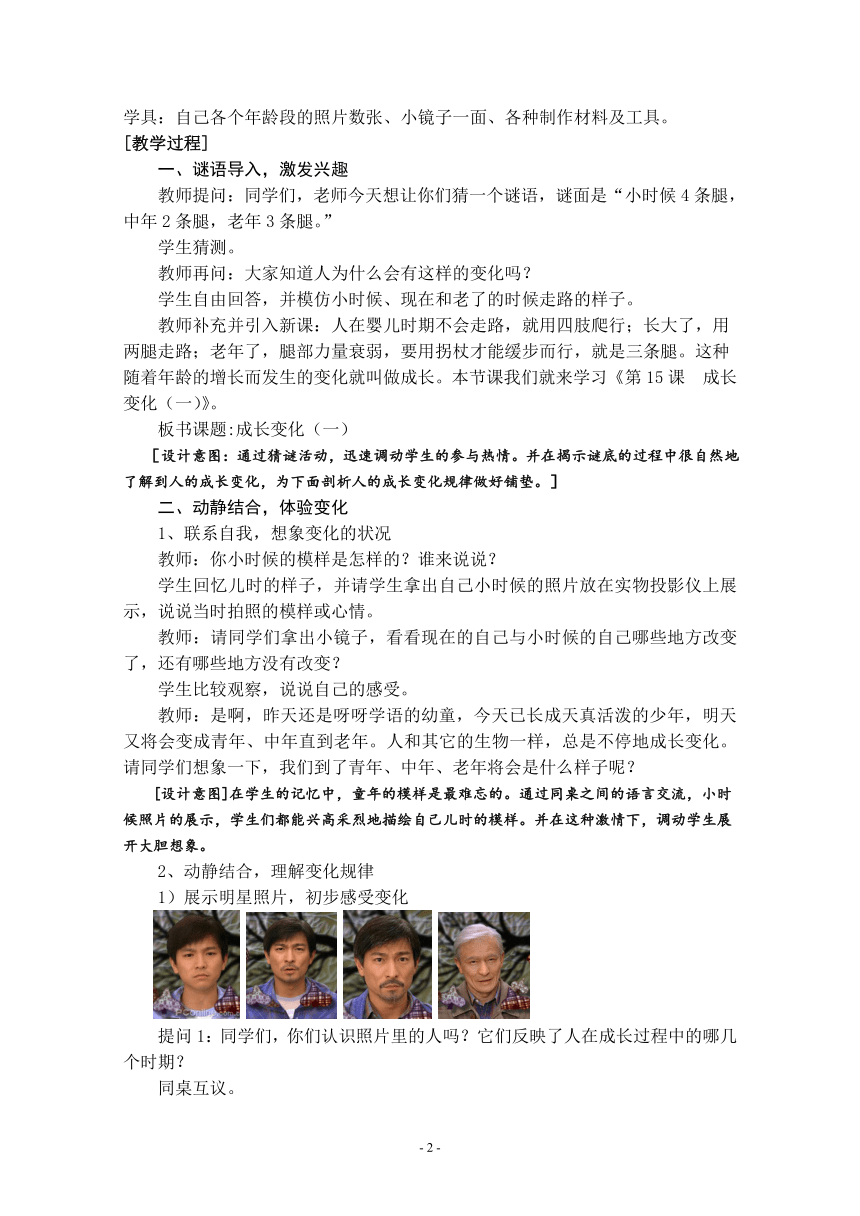

展示明星照片,初步感受变化

提问1:同学们,你们认识照片里的人吗?它们反映了人在成长过程中的哪几个时期?

同桌互议。

提问2:比较照片中人的脸部,哪些地方发生了明显的变化?又有哪些地方的变化具有延续性呢?

学生先后交流对不同年龄的人脸特点的认识。

教师小结。

2)播放视频《女人的一生》,深入理解变化。

提问:视频中的女孩随着年龄的增长,又在哪些方面发生了明显的变化?

同桌交流。

教师小结。

[设计意图]明星的一系列照片的出示,形象地展示了不同年龄阶段的相貌变化特征以及同一个人的面部特征的延续性;通过观察视频中的女孩成长变化过程又让学生分析出人在成长过程中服装、体态、心理等方面的变化特征。

三、欣赏作品,拓展思维

教师:我们人类从无知的幼儿到睿智的老人,人的一生就是在不断的修炼自己,抓住人在成长过程的特点,比如个性、神态来表现,人物就会显得鲜活生动起来,现在我们就来了解表现人的成长变化的一些手法。

1、展示作品一

提问1:作品是如何表现小女孩的?突出了小女孩的哪些方面的特征?

提问2:作品又是如何表现老奶奶的年龄特征的?作品运用了哪些材料工具?

同桌互议。

教师小结。

2、展示作品二

提问:同学们知道作品中的人物运用什么材料工具表现的吗?年龄特征符合吗?

教师补充。

3、展示作品三

提问:作品运用了什么材料工具表现人物的?表现的是人物什么年龄时期?通过什么形象体现年龄特征的?

教师补充。

4、展示作品四

提问:知道这些是什么作品形式吗?

教师补充。

5、展示作品五

提问:作品运用了什么材料工具表现人物的?表现的是人物什么年龄时期?

教师补充并小结:表现人的成长变化的方法还有很多,所使用的材料工具也是多种多样的。我们不仅要关注人物的各个年龄段的特征,还要注意同一个人的相貌的延续性。

[设计意图]鼓励学生自主研读,小组合作探究,使学生在欣赏作品的时候更关注到它们的制作方法、使用的工具材料、制作的画面效果,拓展了学生的创作思维。

四、教师示范,学生揣摩

教师:下面老师就以自己小时候的照片,运用线描的方式在素描纸上画一画童年、青年、中年、老年时期的我。

教师边问边做边讲。

[设计意图]教师示范,通过边问边做边讲的方式,给学生强烈的感官刺激,让学生深入地了解老师如何抓住头部特征,通过想象、添加、夸张、变形等手段进行表现。

五、学生实践,表现未来的“我”

教师:看了这么多的作品,了解了人在成长过程中的变化规律,很多同学已经跃跃欲试了,那就赶快动起手来,抓住自己的特征,用自己喜欢的方法,画出自己成长过程中某一时期的特写,也可两三人合作画出某一同学成长过程的系列图画。

学生选择自己喜欢的材料和方法进行表现,可独立完成也可两三人共同完成一组作品。最后以小组形式推荐出本组最优秀的作品来参加作品展。我想看看哪组推荐的作品最多,最精美。

[设计意图]多样的创作手法,不同的作业要求,让学生有了表现自己更广阔的天地,张扬了学生的个性,同时也顾及到了学生的个别差异。

六、展示作品,多元评价方式

教师:同学们,完成的差不多了吧,同学之间可以相互交流一下,你们认为作品表现的是同一个人吗?作品抓住人在特定年龄阶段的特征了吗?在人物的细节上,能找出各年龄阶段的人物趣味了吗?

学生自己评价所画的作品,并将所画的作品张贴到以“生命的历程”为主题的展板上,供其他学生课后进一步观看,揣摩和评价。

[设计意图] 让学生用自己的语言,向同学介绍自己的创意,品评别人的作品,让你我他走进作品中的自己,不仅可提高自己的语言表达能力,而且还起到了教学评价的激励作用。

七、课堂总结,深化主题

教师:同学们,今天我们细细地体会了人的成长变化,我们用自己的方式留下了我们每个阶段最美、最深、最有特点的模样。在平时的生活中,我们不仅要注重自己的外在形象,更要关注自身的心理健康。因为逐渐长大的我们,不仅有快乐,也有烦恼,而这些随着成长带来的心理变化往往被我们自己和家人所忽略。所以,我们在学习知识、增长本领的时候,一定要懂得如何去面对、克服成长中的烦恼,使自己生理、心理都得到健康成长,老师对你们充满信心。

[设计意图]从成长过程中生理的变化,到心理的变化,深化了本课的教学主题,突出了人文内涵,使本课的教学活动产生了质的飞跃。]

- 1 -

[教材简解]

本课属于“造型·表现”学习领域,是苏少版小学美术第十二册教材成长变化的第一课时,本课是让学生通过回忆、观察以及想像了解人在成长中的一系列变化,课中通过回忆让学生感受到自己在相貌、体型等方面的变化,并将自己的成长作一部分跨越性的想像,将自己所经历的变化和想像相结合,通过想像、变形、添加、夸张等手段创作一系列生动有趣的作品。

[目标预设]

(1)认识目标:了解人在成长过程中体形、相貌及心理上的一系列变化。

(2)操作目标:体验已经经历的成长变化,展开想像,为自己设计模样,用自己喜欢的形式表现成长变化。

(3)情感目标:通过对自己和周边生活的关注,增强对生活的热爱,并以积极的态度去创造美好的生活。

[重点、难点]

教学重点:通过观察、体验、欣赏等自己喜欢的形式表现成长过程中的一系列变化。

教学难点:注意各个年龄阶段的外貌特点,又要注意一个人在相貌上的延续性。

[设计理念]

义务教育《美术课程标准》(2011年版)根据美术学习活动方式分成四个学习领域,即“造型·表现”、“设计·应用”、“欣赏·评述”和“综合·探索”,本课属于“造型·表现”领域。按照课标要求,“造型·表现”领域的学习不再是单纯的以知识技能的传授为目标,而是应贴近学生年龄发展特征与美术学习的实际水平,通过各种美术媒材、技巧和表现过程的探索及实验,发展学生的美术感知能力和造型表现能力。并且,教师要引导学生勇于体验造型活动的乐趣,敢于创新与表现,以产生对美术学习的持久兴趣。本节课就是围绕着课标的这一要求进行的。

[设计思路]

本节课是《成长变化》的第一课时,教学设计以活动方式为主,在活动过程中教师的主要任务就是引导和组织学生自主学习、自主发现、合作探究,鼓励学生大胆想象,激发他们的表现欲望,培养他们的创造能力。

本课通过猜谜、欣赏、合作、启发、游戏等形式,层层推进,降低了学习难度,使其具有一定的实践性和趣味性,使学生乐于参与,乐于探究,从而启发学生积极思维,大胆想象,愉快表演,展示自我,使他们在活动中体验到成功的快乐。

[教学用具]

教具:多媒体课件、课本、范画。

学具:自己各个年龄段的照片数张、小镜子一面、各种制作材料及工具。

[教学过程]

一、谜语导入,激发兴趣

教师提问:同学们,老师今天想让你们猜一个谜语,谜面是“小时候4条腿,中年2条腿,老年3条腿。”

学生猜测。

教师再问:大家知道人为什么会有这样的变化吗?

学生自由回答,并模仿小时候、现在和老了的时候走路的样子。

教师补充并引入新课:人在婴儿时期不会走路,就用四肢爬行;长大了,用两腿走路;老年了,腿部力量衰弱,要用拐杖才能缓步而行,就是三条腿。这种随着年龄的增长而发生的变化就叫做成长。本节课我们就来学习《第15课 成长变化(一)》。

板书课题:成长变化(一)

[设计意图:通过猜谜活动,迅速调动学生的参与热情。并在揭示谜底的过程中很自然地了解到人的成长变化,为下面剖析人的成长变化规律做好铺垫。]

二、动静结合,体验变化

1、联系自我,想象变化的状况

教师:你小时候的模样是怎样的?谁来说说?

学生回忆儿时的样子,并请学生拿出自己小时候的照片放在实物投影仪上展示,说说当时拍照的模样或心情。

教师:请同学们拿出小镜子,看看现在的自己与小时候的自己哪些地方改变了,还有哪些地方没有改变?

学生比较观察,说说自己的感受。

教师:是啊,昨天还是呀呀学语的幼童,今天已长成天真活泼的少年,明天又将会变成青年、中年直到老年。人和其它的生物一样,总是不停地成长变化。请同学们想象一下,我们到了青年、中年、老年将会是什么样子呢?

[设计意图]在学生的记忆中,童年的模样是最难忘的。通过同桌之间的语言交流,小时候照片的展示,学生们都能兴高采烈地描绘自己儿时的模样。并在这种激情下,调动学生展开大胆想象。

2、动静结合,理解变化规律

展示明星照片,初步感受变化

提问1:同学们,你们认识照片里的人吗?它们反映了人在成长过程中的哪几个时期?

同桌互议。

提问2:比较照片中人的脸部,哪些地方发生了明显的变化?又有哪些地方的变化具有延续性呢?

学生先后交流对不同年龄的人脸特点的认识。

教师小结。

2)播放视频《女人的一生》,深入理解变化。

提问:视频中的女孩随着年龄的增长,又在哪些方面发生了明显的变化?

同桌交流。

教师小结。

[设计意图]明星的一系列照片的出示,形象地展示了不同年龄阶段的相貌变化特征以及同一个人的面部特征的延续性;通过观察视频中的女孩成长变化过程又让学生分析出人在成长过程中服装、体态、心理等方面的变化特征。

三、欣赏作品,拓展思维

教师:我们人类从无知的幼儿到睿智的老人,人的一生就是在不断的修炼自己,抓住人在成长过程的特点,比如个性、神态来表现,人物就会显得鲜活生动起来,现在我们就来了解表现人的成长变化的一些手法。

1、展示作品一

提问1:作品是如何表现小女孩的?突出了小女孩的哪些方面的特征?

提问2:作品又是如何表现老奶奶的年龄特征的?作品运用了哪些材料工具?

同桌互议。

教师小结。

2、展示作品二

提问:同学们知道作品中的人物运用什么材料工具表现的吗?年龄特征符合吗?

教师补充。

3、展示作品三

提问:作品运用了什么材料工具表现人物的?表现的是人物什么年龄时期?通过什么形象体现年龄特征的?

教师补充。

4、展示作品四

提问:知道这些是什么作品形式吗?

教师补充。

5、展示作品五

提问:作品运用了什么材料工具表现人物的?表现的是人物什么年龄时期?

教师补充并小结:表现人的成长变化的方法还有很多,所使用的材料工具也是多种多样的。我们不仅要关注人物的各个年龄段的特征,还要注意同一个人的相貌的延续性。

[设计意图]鼓励学生自主研读,小组合作探究,使学生在欣赏作品的时候更关注到它们的制作方法、使用的工具材料、制作的画面效果,拓展了学生的创作思维。

四、教师示范,学生揣摩

教师:下面老师就以自己小时候的照片,运用线描的方式在素描纸上画一画童年、青年、中年、老年时期的我。

教师边问边做边讲。

[设计意图]教师示范,通过边问边做边讲的方式,给学生强烈的感官刺激,让学生深入地了解老师如何抓住头部特征,通过想象、添加、夸张、变形等手段进行表现。

五、学生实践,表现未来的“我”

教师:看了这么多的作品,了解了人在成长过程中的变化规律,很多同学已经跃跃欲试了,那就赶快动起手来,抓住自己的特征,用自己喜欢的方法,画出自己成长过程中某一时期的特写,也可两三人合作画出某一同学成长过程的系列图画。

学生选择自己喜欢的材料和方法进行表现,可独立完成也可两三人共同完成一组作品。最后以小组形式推荐出本组最优秀的作品来参加作品展。我想看看哪组推荐的作品最多,最精美。

[设计意图]多样的创作手法,不同的作业要求,让学生有了表现自己更广阔的天地,张扬了学生的个性,同时也顾及到了学生的个别差异。

六、展示作品,多元评价方式

教师:同学们,完成的差不多了吧,同学之间可以相互交流一下,你们认为作品表现的是同一个人吗?作品抓住人在特定年龄阶段的特征了吗?在人物的细节上,能找出各年龄阶段的人物趣味了吗?

学生自己评价所画的作品,并将所画的作品张贴到以“生命的历程”为主题的展板上,供其他学生课后进一步观看,揣摩和评价。

[设计意图] 让学生用自己的语言,向同学介绍自己的创意,品评别人的作品,让你我他走进作品中的自己,不仅可提高自己的语言表达能力,而且还起到了教学评价的激励作用。

七、课堂总结,深化主题

教师:同学们,今天我们细细地体会了人的成长变化,我们用自己的方式留下了我们每个阶段最美、最深、最有特点的模样。在平时的生活中,我们不仅要注重自己的外在形象,更要关注自身的心理健康。因为逐渐长大的我们,不仅有快乐,也有烦恼,而这些随着成长带来的心理变化往往被我们自己和家人所忽略。所以,我们在学习知识、增长本领的时候,一定要懂得如何去面对、克服成长中的烦恼,使自己生理、心理都得到健康成长,老师对你们充满信心。

[设计意图]从成长过程中生理的变化,到心理的变化,深化了本课的教学主题,突出了人文内涵,使本课的教学活动产生了质的飞跃。]

- 1 -