专题十四 文言文阅读

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

专题十四 文言文阅读

考纲解读

《考试大纲》关于文言文阅读的总体要求为“能阅读浅易的古代诗文”,具体要求包括:

(1)理解层级(B级)

①理解常见文言实词在文中的含义;

②理解常见文言虚词在文中的用法;

③理解与现代汉语不同的旬式和用法;

④理解并翻译文中的句子。21世纪教育网

(2)分析综合(C级)

①筛选文中的信息;

②归纳内容要点,概括中心意思;

③分析概括作者在文中的观点态度。

(3)鉴赏评价(E级) 21世纪教育网

①鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧;

②评价文章的思想内容和作者的观点态度。

对于文言文阅读来说,主要具备B级和C级两种能力。

考情分析

文言文试题从文本选择、题型题量、设题角度及要点等方面都表现出相对的稳定性和连续性,不把追求新异作为目的,可以说这一板块是高考试题中较为成熟、最具信度的一部分。但18套试卷也在这种大趋势中表现出一定的灵活性,体现出地区间的不同特点,总体来看体现以下特点:

1.选文体裁多样,形式丰富。从2009年高考选文来看,大纲考区共有北京卷、湖北卷、全国卷I、全国卷Ⅱ涉及传记,其他省份选用了多种体裁的文章,如四川选择散文,湖南选择了序言,重庆选择了论说文。21世纪教育网

2.题材健康向上,内容相对陌生。叙述类选文除极少数篇目略显消沉外,多是积极阳刚的作品,主人公为人或孝友,或机智;为官或勇敢果断,或勤政廉明。如2008年全国卷l中刚正不阿的廖刚,2009年北京卷中有眼光识时务的叔孙通等。值得注意的是,史传类传主往往不是历史上特别著名的人物,论说、笔记文章作者也不是特别知名的作家。

3.设题形式固定,考点各有侧重。从2009年考查情况看,用一段文言材料通过主客观题形式考查各知识点的传统作法有所变化,如湖北卷就选择了内容上有一定联系的两段文言文进行考查。从考查内容看,实词考查仍是考查重点,所有考卷都有涉及。虚词考查虽相对较少,但仍然是考查重点,且都在大纲规定的考查范围内,如江西卷考查了“为”“所”“之”“乃”,四川卷考查了“而”“困”“以”“乃”。 21世纪教育网

4.主观题重点突出,形式多样。翻译题仍然备受青睐,2009年18套试卷无一不涉及文言翻译,分值在8~l0分之间,继续凸显了这一文言考查重点。另外,主观题中还有文言断句和简答题,如2009年高考文言文断句题斌卷涉及北京卷、江苏卷、广东卷等;以简答形式设题的试卷有上海卷、福建卷、江苏卷和湖南卷等。值得关注的是2009年湖南卷主观题除翻译外,还涉及关于文章内容的理解,这是一个新变化。21世纪教育网

5.分值有所增加,地位相对提高。文言文所赋分数2007年在18~22分之间,2008年则在l9~22分之间,较之以往,2009年文言文分值在一定程度上有所增加。同时,我们也可以看出,不同地区文言文试题的比重差异较大,总的来说课改区和上海市试题中文言试题分值相对要多此。

知识要点

文言文复习是一个综合工程,复习时要关注课本的篇目,将课本的篇目熟读,有的篇目要按要求背诵。在此基础上进一涉扩大阅读量,以增强语感,拓宽知识面。

文言实词

(一)一词多义

一词多义,就是指一个词在不同的语言环境中具有不同的含义。文言实词一词多义的现象非常普遍,如“顾”字,在“相如顾召赵御史书”(《廉颇蔺相如列传》)中作“回头”讲;在“三岁贯女,莫我肯顾”(《硕鼠》)中作“顾惜”讲;在“大行不顾细谨,大礼不辞小让”(《鸿门宴》)中作“顾虑”讲;在“三顾臣于草庐之中”(《出师表》)中作“探望、拜访”讲;在“人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉”(《为学》)中作“反而”讲。《考试大纲》规定的120个文言实词的义项应重点掌握,并要形成触类旁通的能力。引申义往往是从本义派生出的意义,因此掌握了词的本义,就能以简驭繁,事半功倍。

(二)古今异义

古今异义,简单地说就是同一个词在古代和现代有不同的理解。有的属于词义扩大,如“于是秦人拱手而取西河之外”(《过秦论》)中的“河”古义专指“黄河”,现在指“所有的河流”;有的属于词义缩小,如“臣所以去亲戚而;事君者”(《廉颇蔺相如列传》)中的“亲戚”古义指“内外;亲属”,而现在仅指“族外亲属”;有的属于词义的转移,如“念天地之悠悠,独怆然而涕下”(《登幽州台歌》)中的“涕”古义指“眼泪”,而现在指“鼻涕”;有的属于词语的感;彩发生变化,如“最喜小儿无赖”(《清平乐·村居》)中的“元赖”古义指“活泼顽皮”,褒义词,现在指“品行不端”,已变成贬义词了 对于古今异义词,考生应在立足教材的基础上,多注意进行古今意义对比。21世纪教育网

(三)偏义复词

偏义复词,是指一个词是由两个意义相近或相反的语索构成,而意义却偏在其中一个语素上,另一个语素只起陪衬作用。如“亦以明死生之大,匹夫之有重于社稷也”(《五人墓碑记》)中的“死生”偏在“死”,作“牺牲”讲,“生”只作陪衬。

(四)通假字

通假,是古人用字写词时本有其字而不用,却用一个音同音近的字来代替的现象。原本当用的字叫本字。临时用来替代本字的那个字叫通假字。如“旦日不可不蚤自来谢项王”(《鸿门宴》)中的“蚤”通“早”。 21世纪教育网

推断文言实词词义的技巧:

1.语境推断法

根据上下文的语境推断词义,例如:“陈胜、吴广乃谋日:‘今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎 ’”这句话中的“亡”与“举大计”并举,而其结果都是“死”,可见“亡”绝不会是“死亡”的意思,而只能是“逃亡”的意思 句中的“等”字,也不是“等待”的意思,它是承上句的两个“亦死”而来,意思是“同样”。

2语法推断法

根据词在句中的语法位置来推断词义,例如:同样一个“微”字,在“白公奔山而缢,其徒微之”中.它作谓语,丽且带有宾语,释为“藏匿”;在“微行人占寺”中,它作状语,修饰“行”,释为“暗暗地、隐藏地”;在“微风鼓浪”中,它作定语,修饰“风”,释为“微小、微弱”,等等 21世纪教育网

3.句式推断法

根据对偶、排比、并列结构等句法特点推断词义 有些文言句子结构整齐,讲求对仗,常采用互文的修辞形式.可利用这一结构特点推知词义。例如:“忠不必用兮,贤不必以”属对仗,“忠”与“贤”相对,“用”和“以”相对,应为同义,所以“以”的意思就是“重用、任用”的意思。21世纪教育网

4.事理推断法

利用上下文的人情事理推断词义。例如:《项脊轩志》说:“借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声。”此句中的“借”字,就不可理解为“借阅”之借,因为借阅一本几本尚可,哪有“借”满架书之理 况且,归有光是书香门第,所读之书又不会是什么珍本秘书,一般是用不着去“借”的。此“借”字当读为“积”,是“堆叠”的意思。

5.联想推断法

试卷上常出现一些难以理解的文言实词,我们可以联想课文中有关语句中的用法,相互比较,辨其异同,以确定叫,实词的含义。如2008年高考四川卷中“而郑氏数千指独完”一句,熟悉课文《六国论》的同学马上就会想到;盖失强援,不能独完”中的“完”字,意为“保全”,选项解释为“灭亡”显然是错误的。 21世纪教育网

文言虚词 21世纪教育网

文言文中,虚词的数量比实词少得多,但因为虚问使用的频率高,语法功能强,古今变化大,且用法灵活多样,所以掌握起来并不容易,历来是学习古汉语的一大难点,己是一大重点,但文言虚词可以说是每年必考,我们复习时绝对不能掉以轻心。

常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

推断文言虚词用法的技巧: 21世纪教育网

1.语境推断法

虚词大多有多种用法,要确定其具体意义和用法,必页结合具体的语境。如“之”字称代内容就必须联系之才能对其所指内容进行确定。例如“而长子迈将赴饶之毫兴尉,送之至湖口”一句里两个“之”:前“之”用在“饶”(州)与“德兴”(县)之问,州与县是从属关系,故应是的”的意思;后“之”用在动同“送”后作宾语,属代词无疑。

2.全句关照法

许多虚词,在句中主要起一定的语法或语气作用,因比只有依靠对全句的分析和把握,才能准确地理解它。比船语气助词“也、矣、焉、哉”,在疑问句末助疑问语气.在感又句末助感叹语气,在陈述句末助陈述语气,它们始终是与全句语气息息相关的,不能脱离句子去作分析,如“稻美盛,徐公何能及君也!”中的“也”表示感叹语气,“公子畏死耶,何泣也 ”中的“也”表示疑问语气。

3.位置分析法

一些虚词,在句中所处的位置不同,其意义与用法就柯变化。比如“也”,句末助陈述、疑问、感叹、判断等语气,“亦使后人而复哀后人也”等;在句中一般起舒缓语气的;怍用,如“师道之不传也久矣”。再如“其”,在句首一般是君气副词,如“其李将军之谓乎”,因为“其”,不能作主语;左句中,动词后一般是代词,如“秦王恐其破壁”;在名(代)词后一般是语气副词,如“尔其无忘乃父之志”。

4.语法分析法

比如“以”的意义和用法,“以”字用法有一个规律,即“以”字的后面是名词,则“以”为介词;“以”后面是动词,则“以”为连词。如:①得全首领以没;②至以刃裂颈断舌

而死。由此可知,题中①句为连词,是用于表示行为的动词前,用法意义相同(表示目的,意为“用来”);②句是介词,用于名词之前,与名词构成介宾短语,但一用在身份前,一用在工具前,所以意义不同。21世纪教育网

5.结构推断法

有些文言句子结构整齐,讲求对仗,常常采用互文的修辞格,我们可1.11矛,i用这一结构特点推知文言虚词的词义和用法。例如“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”,“以”和“而”相对,可见这里的“以”是连词,相当于“而”。 21世纪教育网

文言句式

古今汉语在句式和用法上多有不同。辨识和理解文言文中有别于现代汉语的句式和用词方法,对提高文言文阅读能力大有裨益。近几年高考文言文板块虽未对此考点专没考题,但亦多有涉及,更多的是以隐性考查的形式呈现,多放在文言文翻译中命题。因此,必须掌握常见的

文言特殊句式和词类活用的相关知识。

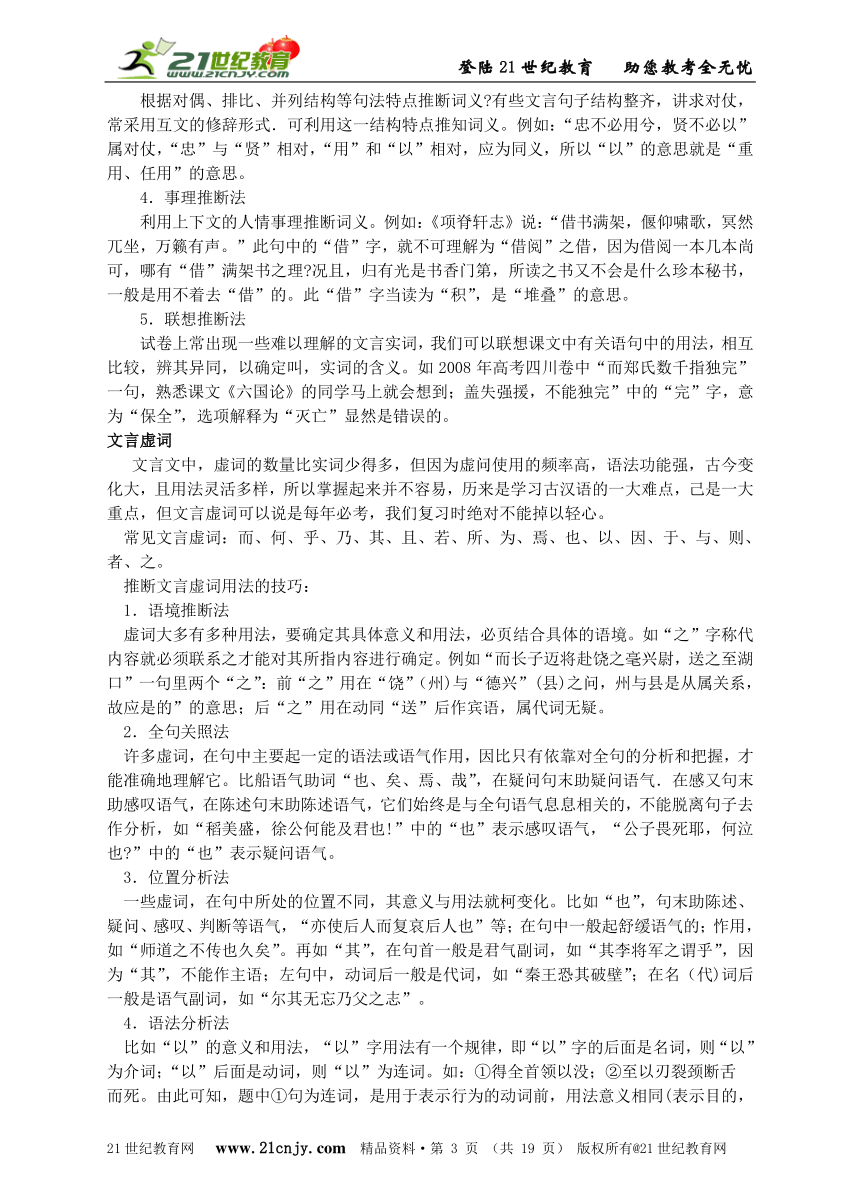

(一)判断句

知识要点: 文言判断句一般是以名词或名词性短语为谓语而表示判断的句子。常见的形式有九种,特附表说明。

形式 冽句

1.……者,……也 父母者,人之本也。(《屈原列传》)

2.……者也 沛公之参乘樊哙者也。(《鸿门宴》)

3.……也 邻之厚,君之薄也。(《左传》)

4.……者.…… 柳敬亭者,扬之泰州人。(《柳敬亭传》)

5.……,…… 秦,虎狼之国,不可信。(《屈原列传》)

6.……乃…………则…… ①臣乃市井鼓刀屠者。(《信陵君窃符救赵》)②此则岳阳楼之大观也。(《岳阳楼记》)

7.……为…… 是时以大中丞抚吴者为魏之私人。(《五人墓碑记》)

8.……是…… 问今是何世,乃不知有汉。(《桃花源记》)

9.……非……(否定判断) ①人非生而知之者。(《师说》)②假舆马者,非利足也。(《劝学》)

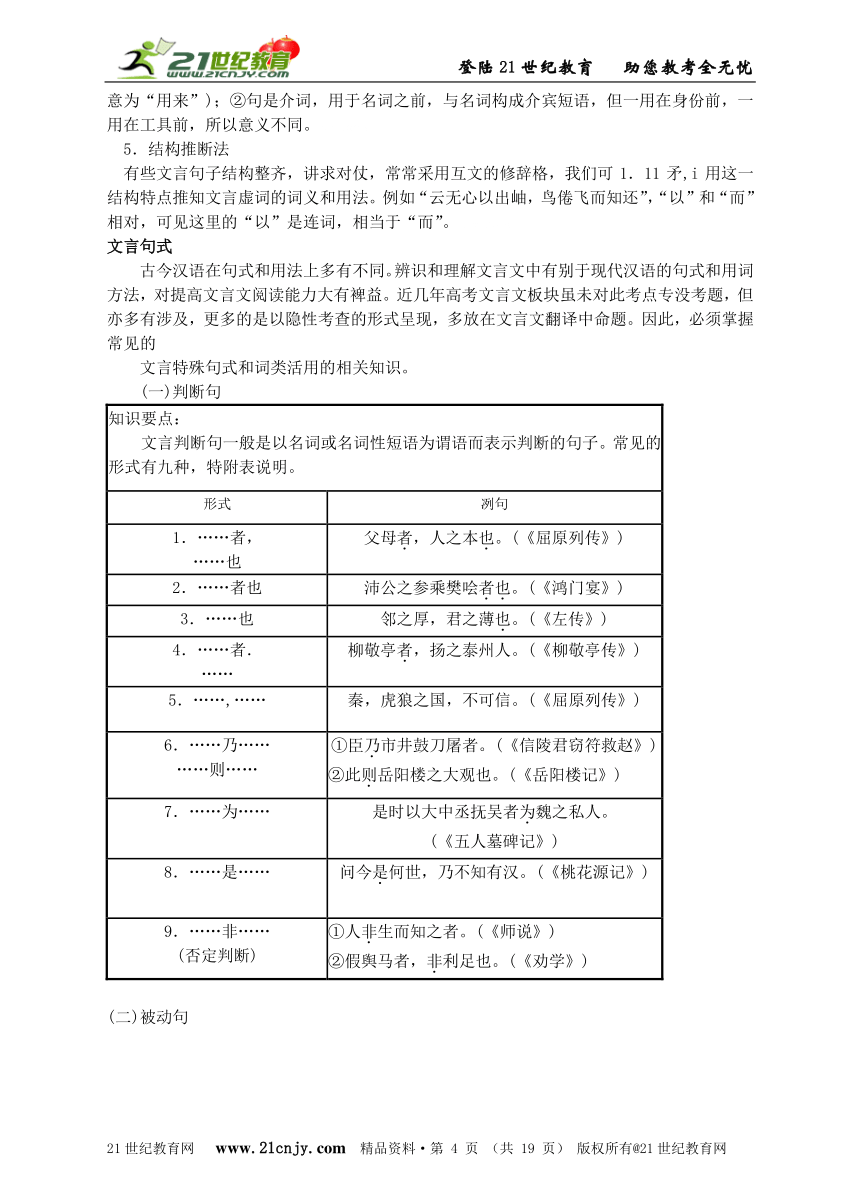

(二)被动句

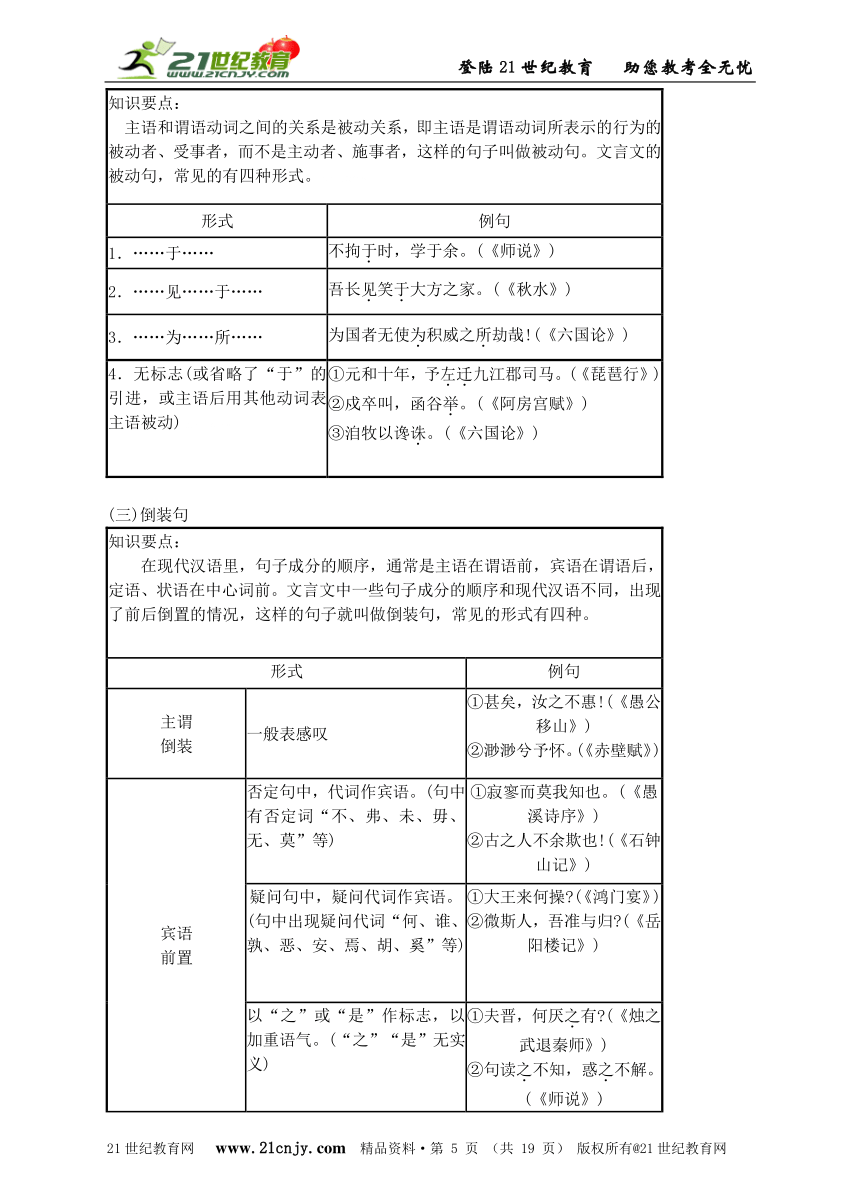

知识要点:主语和谓语动词之间的关系是被动关系,即主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、施事者,这样的句子叫做被动句。文言文的被动句,常见的有四种形式。21世纪教育网

形式 例句

1.……于…… 不拘于时,学于余。(《师说》)

2.……见……于…… 吾长见笑于大方之家。(《秋水》)

3.……为……所…… 为国者无使为积威之所劫哉!(《六国论》)

4.无标志(或省略了“于”的引进,或主语后用其他动词表主语被动) 21世纪教育网 ①元和十年,予左迁九江郡司马。(《琵琶行》)②戍卒叫,函谷举。(《阿房宫赋》)③洎牧以谗诛。(《六国论》)

(三)倒装句

知识要点:在现代汉语里,句子成分的顺序,通常是主语在谓语前,宾语在谓语后,定语、状语在中心词前。文言文中一些句子成分的顺序和现代汉语不同,出现了前后倒置的情况,这样的句子就叫做倒装句,常见的形式有四种。

形式 例句

主谓倒装 一般表感叹 ①甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)②渺渺兮予怀。(《赤壁赋》)

宾语前置 否定句中,代词作宾语。(句中有否定词“不、弗、未、毋、无、莫”等) ①寂寥而莫我知也。(《愚溪诗序》)②古之人不余欺也!(《石钟山记》)

疑问句中,疑问代词作宾语。(句中出现疑问代词“何、谁、孰、恶、安、焉、胡、奚”等) ①大王来何操 (《鸿门宴》)②微斯人,吾准与归 (《岳阳楼记》)

以“之”或“是”作标志,以加重语气。(“之”“是”无实义) ①夫晋,何厌之有 (《烛之武退秦师》)②句读之不知,惑之不解。(《师说》)

定语后置 中心词(+)后置定语(+)者 ①群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。(《邹忌讽齐王纳谏》)

中心词(+)之(+)后置定语(+)者 ①马之千里者。(《马说》)②石之铿然有声者,所在皆是也。(《石钟山记》)

中心词(+)之(+)后置定语 ①蚓元爪牙之利,筋骨之强。(《劝学》)②仰观宇宙之大,俯察品类之盛。(《兰亭集序》)

介宾后置 ……于…… 青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》)

……乎…… 君子博学而日参省乎己。(《劝学》)

……以…… 私见张良,具告以事。(《鸿门宴》)

(四)省略句

知识要点:句子成分的省略是根据特定的语言环境、语言习惯或修辞的需要,在不影响语言表达的前提下,省略了一些句子成分。这是古今汉语所共有的现象,但古代汉语的省略更为常见,大致有以下五种形式:省略主语、省略谓语、省略宾语、省略兼词、省略介词“于”。

形式 例句

1.省略主语 承前省 天下云集响应,(天下)赢粮而景从。(《过秦论》)

蒙后省 秦时(项伯)与臣游,项伯杀人,臣活之。(《鸿门宴》)

对话省 (孟子)曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐 ”(齐宣王)曰:“不若与人。”(《庄暴见孟子》)

2.省略谓语 承前省 一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。(《曹刿论战》)

蒙后者 因跪请秦王(击缶)。秦王不肯击缶。(《廉颇蔺相如列传》)

特定省 及左公下厂狱,史朝夕(俟)狱门外。(《左忠毅公逸事》)

3.省略宾语 省动词宾语 ①急击(沛公)勿失(时机)。(《鸿门宴》)②而陋者乃以斧斤考击(石块)而求之。(《石钟山记》)

4.省略兼语 为国者无使(己:代为国者)为积威之所劫哉!(《六国论》)

5.省略介词“于” ①且少仕(于:在)伪朝。(《陈情表》)②有碑仆(于:在)道。(《游褒禅山记》)

(五)固定句式

知识要点:文言文中,有些虚词与虚词配合,或者虚词与实词(包括词组)配合,中间或前后插入一定成分,组成固定搭配的形式,称为固定句式。固定句式具有一定的整体意义,阅读翻译时不要拆开理解。牢牢掌握了这些句式的变化,对快速、正确地进行文言文翻译有很大帮助。下面用列表的方式将文言文中常见的固定句式列举出来,以便大家复习。

作用 形式 意思 例句

表陈述或判断 1.……所以…… 表示原因或凭借,译为“……的原因”或“……的方法(根据)”“用来” ①此所以学者不可以不深思而慎取之也。(表原因)(《游褒禅山记》)②师者,所以传道受业毹惑也。(表凭借)(《师说》)

2.……有所…………充所…… 译为“……有什么……”“……没有什么……” ①吾入关,秋毫不敢有所近。(《鸿门宴》)②君亦无所害。(《烛之武退秦师》)

3.……之谓……其……之谓也……其之谓 表示总结性的判断语气。译为“说的就是……啊”或“这就叫……啊”。前面加语气副词“其”,翻译时可加上“大概……吧”。 ①此之谓失其本心。(《鱼我所欲电》)②王说,曰:“《诗》云:‘他人有心,予忖度之。’——夫子之谓也。”(《齐桓晋文之事》)

表委婉 1.得无……乎(邪、耶) 表示推测.译为“该不会……吧”或者“只怕是……吧”“莫非是……吧” ①览物之情,得无异乎 (《岳闱楼记》)②成反复自念,得无教我猎虫所耶 (《促织》)

2.无乃……乎毋乃……乎 表示委婉的商榷语气,对某种情况加以推测,泽为“恐怕……吧”“只怕……吧”。 ①今君既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎 (《勾践灭吴》)②无乃尔是过与 (《季氏将伐颛臾》)

表反问或疑惑 如……何奈……何若……何 表示反问语气的圈定格式,译为“怎么样”“怎么办”“怎么”,分开用时译为“对……怎么办 ” ①“如太行、王屋何 且焉置土石 ”(《愚公移山》)②王曰:“取吾璧,不予我城,奈何 ”(《廉颇蔺相如列传》)

2.不亦……乎 用于委婉的反问句,译为“不是……吗”(轻)、“岂不是……吗”(重) 子曰:“学而时习之,不亦说乎 ”(《学而》)

俺……为何以……为 表反问,泽为“还用……做什么”“要……干什么”“为什么……呢” ①是社稷之臣也,何以伐为 (《季氏将伐颛臾》)②如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为 (《鸿门宴》)

表比较 、选择 、取舍 1.……孰与……与……孰 译为“跟……比较,哪个……” ①孰与君少长 (《鸿门凄》)②吾与徐公孰美 (《邹忌讽齐王纳谏》)

2.与其……孰若……与其……岂若…… 表示从比较中敢舍,含弃前者,选取后者,译为“与其……不如……”单独用“孰若”可译为“哪如” ①与其坐而待亡,孰若起而拯之。(《冯婉贞》)②为两郎僮,孰若为一郎僮耶 (《童区寄传》)

词类活用

在古汉语中,某个词属于哪一类通常是比较固定的。但是,在一定的语言环境中,某些词会失去它原来所属词类的意义和功能,而临时充当另一类词,这种现象就叫做词类活用。

(一)名词作状语21世纪教育网

状语是用在动词、形容词前面起修饰、限制作用的。现代汉语中除了时间名词、方位名词外,常常是副词充当状语。古汉语中,一旦名词处于动词、形容词之酶,起修饰、限制作用,而且它本身并不表示任何行为,这个名词活用为状语。翻译的规律是在这个名词前边加上相关的介词或动词。下面分四个万面列表解析名词作状语。

类别 例句 解释

1.表示动作行为的特征状态 项伯亦拔剑起舞,常以身[翼]蔽沛公。(《鸿门宴》) 像鸟儿张开翅膀一样掩护

有[席]卷天下,[包]举字内,[囊]括四海之意。(《过豢论》) 像卷席子那样卷起像用包布那样包裹像用口袋那样装下

2.表示动作行为的对待方式 君为我呼入,吾得[兄]事之。(《鸿门宴》) 用对待觅长的礼节对待

故令人持璧归,[问]至赵矣。(《廉颇蔺相如列传》) 从小路回到

3.表示动作行为的时间 夫子积学,当“[日]知其所亡”,以就懿德。(《乐羊子妻》) 每天知道

良庖[岁]更刀。(《庖丁解牛》) 每年更换

4.表示动作行为的处所 [上]食埃土,[下]饮黄泉,用心一也。(《劝学》) 向上吃向下喝

故[内]惑于郑袖,[外]欺于张仪。(《屈原列传》) 在国内被(郑袖)迷惑,在国外被(张仪)欺骗

(二)名词、数词作动词

在古汉语中,有些名词、数词在一定的语言结构里,可以临时作动词用,充当谓语。活用后的意义仍和这个名词的意义密切相关,只是动作化罢了。具体说来,大致有以下五种情况。

类别 例句 解释

1.名词(数词)+宾语 及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。(《齐桓晋文之事》) 刑:处以刑罚,处罚

使使如秦受地。(《屈原列传》) 使:派遣

2.名词(数词)+补语 沛公军霸上。(《鸿门宴》) 军:驻扎

以其无礼于晋,且贰于楚也。(《烛之武退秦师》 贰:从属二主,有二心

3.副词(名词、能愿动词)+名词 小信未孚,神弗福也。(《曹刿论战》) 福:赐福

五十者可以衣帛矣。(《齐桓晋文之事》) 衣:穿

假舟楫者,非能水也。(《劝学》) 水:游泳

4.所+名词(名词+者) 足之所履,膝之所蹄。(《庖丁解牛》) 履:踩

置人所罾鱼腹中。(《陈涉世家》) 罾:用鱼网捕

5.“而”前后的名词 蔺相如将而攻齐。(《廉颇蔺相如列传》) 将:率领军队

齐军既已过而西矣。(《孙子吴起列传》) 西:向西进军

(三)形容词作动词

在古汉语中,如果让形容词的后面带上宾语或者补语,而又没有使动、意动的意味,那么这个形容词就是活用为一般动词了。如:

例句 解释

素善留侯张良。(《鸿门宴》) 善:跟……友善,友好

且公子纵轻胜,弃之降秦。(《倍陵君窃符救赵》) 轻:轻视

卒使上官大夫短屈原于顷襄王。(《屈原列传》) 短:诋毁

(四)形容词作名词

在文言文中,形容词有时作名词用,以替代跟它性质、状态或特征有关的人或事物,在句子里充当主语或宾语。翻译时一般要补出中心语(名词),而以这个形容词作定语.

例句 解释

然后驱而之善。(《齐桓晋文之事》) 善:好的地方,美好的境地

今公子有急,此乃臣效命之秋也。(《信陵君窃符救赵》) 急:急迫的事情

四美具,二难并。(《滕王阁序》) 美:美好的事物二难:难得的贤主、嘉宾

(五)动词作名词

动词一般作句子的谓语,但有时也可以作名词用,以替代跟这些动作有关的人或事物,在句子里充当主语或宾语。21世纪教育网

例句 解释

今邯郸旦暮降秦而魏救不至,安在公子能急人之困也!(《信陵君窃符救赵》) 救:救兵

急湍甚箭,猛浪若奔。(《与朱元思书》) 奔:奔马

(六)名词、形容词、动词的使动用法

一般句子,主语是动作的施事者,宾语是动作的受事者。如:“沛公至军,立诛杀曹无伤。”(《鸿门宴》)可翻译为:“沛公回到军营,立即杀了曹无伤。”当主语不施行动词(或活用为动词的形容词、名词)所表示的动作,而是主语使宾语施行这个动作时,就是使动用法了。也就是说,谓语对所表示的动作不是主语施行的,而是主语使宾语施行的,谓语对宾语含有“使它怎样”的意思。如:“项伯杀人,臣活之。”(《鸿门宴》)这不是说“臣”自己“活”,而说“臣”使“之”“活”。使动用法翻译时应恢复成兼语式,即主语+使+宾语+动词。

例句 解释

能谤讥于市朝,闻寡人之耳者。(《邹忌讽齐王纳谏》) 闻:使……听到

后秦击赵者再,李牧连却之。(《六国论》) 却:使……退却

虽大风浪不能鸣也。(《石钟山记》) 鸣:使……呜叫

众不能堪,扶而仆之。(《五人墓碑记》) 仆:使……倒(打倒)

(七)名词、形容词的意动用法

所谓意动用法,就是形容词、名词用作动词后,主语对宾语含有“认为(觉得)它怎样”,或者主语把宾语“当做(看成)什么”。即句子在主观上认为宾语具有谓语所表示的状态和性质。例如“孔子登东山而小鲁”中的“小鲁”是孔子认为鲁国的地方小,这里的“小”是形容词,临时用怍意动词,含有“以鲁为小”的意思。一般可译为“认为……”或“以……为……”。

例句 解释

吾妻之美我者,私我也。(《邹忌讽齐王纳谏》) 美:以……为美

太子迟之,疑其有改悔。(《荆轲刺秦王》) 迟:以……为迟

安在公子能急人之困也!(《信陵君窃符救赵》) 急:以……为急

且庸人尚羞之,况于将相乎!(《廉颇蔺相如列传》) 羞:以……为羞

文言文翻译

准确翻译文言文句子,应重点掌握以下知识:

(一)文言文翻译的要求信、达、雅

文言文翻译要做到“信”“达”“雅”,即准确、明白、通顺,既符合现代汉语的表述习惯,又体现原文的语言特色。具体来说,所谓“信”,是指译文要准确无误,就是要使泽义忠于原文,如实恰当地运用现代汉语把原文翻译出来。所谓“达”,是指译文要通顺畅达,就是要使译文符合现代汉语的语法及用语习惯。所谓“雅”就是指译文要优美自然,就是要使译文生动、形象、完美地表述原文的写作风格。

(二)文言文翻译的原则——直译为主,意译为辅

所谓直泽,就是严格按照原文字句一一译出,竭力保留原文用词造句的特点,力求表达方法和原文一致。直译就是字字落实,即原文字字在译文中有着落,译文字字在原文中有根据。

(三)文言文翻译的方法

(1)对译。

文言文与现代汉语相比有一个最大的差别:文言文单音节词占多数。对译就是将文言文中的单音节词译成以该同为语素的现代多音节词,这种方法在翻译中运用得最多。例如:

【例】 “马病肥死,使群臣丧之,欲以棺椁大夫礼葬之。左右争之,以为不可。”

[分析] 翻译时须直译,并落实重点实、虚词的含义。“病肥”译为“患上肥胖症”,“丧之“以棺椁大夫礼”,“丧”是为动用法,译为“治丧”,“棺”牵扯到古代丧葬礼制,“以”是“用”,“争”译为“直言规劝”,“以为”是“认为”之意。整个句子译为:马患上肥胖症而死,让群臣为它治丧,要用内棺外椁的大夫礼制安葬它,左右群臣对此直言规劝,认为不可以。21世纪教育网

(2)替换。

古代汉语中的许多词语现代汉语已经不再使用,或者意义发生了很大的变化,因此,翻译时有的地方必须把古代词换成构词成分完全不同的现代词。例如:

【例】卒相与欢,为刎颈之交。21世纪教育网

[分析] “为刎颈之交”,若直译为“成为割脖子的朋友”,那会使人感到莫名其妙,因此必须译为“成为誓同生死的朋友”才能表达清楚。

(3)保留。

即对文言文中的古今通用词和一些专有名词(人物名、地名、国名、朝代、年号、官职以及某些典章制度等)可保留不译。

(4)删略。

即对文言文中的某些语气词、连词和副词等,现代汉语中没有对等的词可以代替,在删去又不影响句子的准确、通顺时,就可以删略。例如:“夫战,勇气也”中的“夫”,“廉颇者,赵之良将也”中的“者”“也”等。

(5)补充。21世纪教育网

即补出文言文中没有而现代汉语中又不能省略的成分,这样译出来的句子才能符合“信、达、雅”的要求,做到完整、通顺,有文采。例如:

【例】奇之,立许字以女。

[分析] 句首省略了“老人”,“字”后省略了宾语“之”,指代“周维城”,翻译时必须补充。

(6)调整。

古文中的许多特殊的句式(主谓倒装、宾语前置、状语后置、定语后置等)与现代汉语有着不同的语序,翻译时一{般按照现代汉语的习惯调整过来。

文言文断句

文言文断句是文言文翻译的一种特殊形式,较翻译句子要容易一些。文言文断句有以下方法。

(1)借助名词断句。 21世纪教育网

文言文中,名词常作主语、宾语、定语。断句时要先找i出名词,如人名、地名、国名、朝代名、官职名等,然后再考;虑:什么人,为什么,采用什么方式,取得什么效果。以此为突破口,断句就比较容易了。如:

湖阳公主新寡帝与共论朝臣微观其意

句中共有三个名词:湖阳公主、帝、朝臣。意思是湖阳{公主刚死了丈夫,帝要为她物色一个丈夫,想要了解她本人的意思。

断句:湖阳公主新寡/帝与共论朝臣/微观其意

(2)借助动词断句。

在文言文中,可借助“曰”“云”“言”“谓”等动词来判断人物的对话,进行断句。如:

或谓郊岛谁贫曰岛为甚也曰何以知之以其诗知之郊曰种稻耕白水负薪斫青山岛曰市中有樵山客舍寒无烟井底有甘泉釜中尝苦干孟氏薪米自足而岛家俱无以是知之耳

为了意思更清晰明确,我们给这段文字加上标点,加标点符号处即断句处。

或谓:“郊岛谁贫 ”曰:“岛为甚也。”曰:“何以知之 ”“以其诗知之。郊曰:‘种稻耕白水,负薪斫青山。’岛曰: ‘市中有樵山,客舍寒无烟。井底有甘泉,釜中尝苦干。’孟氏薪米自足,而岛家俱无,以是知之耳。”

(3)借助虚词断句。

文言文中的虚词用法较多。如“盖”“夫”“其”等发语词常放在句首,“耳”“乎”“哉”“焉”“也”“耶”等语气词常放在句尾,“之”“以”“则”“而”等助词、连词、介词常放在句中,掌握了这些词的用法,会更好地帮助我们断句。如:

齐王使使者问赵威后书末发威后问使者曰岁亦无恙耶民亦无恙耶王亦无恙耶使者不说曰臣奉使使威后今不问王而先问岁与民岂先贱而后尊贵者乎

断句:齐王使使者问赵威后/书未发/威后问使者曰/岁亦无恙耶/民亦无恙耶/王亦无恙耶/使者不说/曰/臣奉使使威后/今不问王而先问岁与民/岂先贱而后尊贵者乎

(4)借助成分断句。21世纪教育网

文言句式中,主谓结构居多,但主语常省略。借助句子成分,关键是抓住动词,以动词为中心,找前后结构关系,确定主干,从而断开句子。如:

诸葛亮之次渭滨关中震动魏明帝深惧晋宣王战乃遣辛毗为军师

断句:诸葛亮之次渭滨/关中震动/魏明帝深惧晋宣王战/乃遣辛毗为军师

(5)借助固定结构断句。

文言中有一些特殊的固定结构,如倒装句、判断句、被动句等。这些句式可以作为我们断句的切入点。如:

晏平仲婴者莱之夷维人也事齐灵公庄公景公以节俭力行重于齐既相齐食不重肉妾不衣帛

断句:晏平仲婴者/莱之夷维人也/事齐灵公庄公景公/以节俭力行重于齐/既相齐/食不重肉/妾不衣帛

(6)借助对称性断句。

古人写文章非常注重语句的整齐对称,行文中常用字数相同的结构。如:

夫寒之于衣不待轻暖饥之于食不待甘旨饥寒至身不顾廉耻

断句:夫寒之于衣/不待轻暖/饥之于食/不待甘旨/饥寒至身/不顾廉耻

(7)借助修辞手法断句。

文言文中经常使用对偶、排比、顶真等修辞手法,掌握这一特点,对旬读也有帮助。如:

臣闻贫贱之交不可忘糟糠之妻不下堂

断句:臣闻/贫贱之交不可忘/糟糠之妻不下堂(对偶)

黄帝之贵而死尧舜之贤而死孟贲之勇而死人固皆死

断句:黄帝之贵而形尧舜之贤而形孟贲之勇而形人固皆死(排比)

景公与陈无宇公孙灶诛封封以其属斗不胜走如鲁

断句:景公与陈无宇公孙灶诛彬封以其属斗/不胜/走如鲁(顶真)

文言文分析与综合21世纪教育网

(一)筛选文中的信息

“筛选文中的信息”主要考查考生辨析筛选文中信息的能力,涉及的内容主要有:(1)表现人物行为特点的信息;(2)表现人物志向和思想主张的信息;(3)反映人物道德品行和聪明才智的信息;(4)表现人物性格和情操的信息。

考查形式:一般从阅读材料中选出六句话,分别编为四组,要求选出符合某一方面信息的选项,这是高考考查的主要题型。

(二)归纳内容要点,概括中心意思

“归纳内容要点,概括中心意思”是古代诗文阅读中的重点。一般来说,高考对这一考点的考查,着眼于对整篇选文内容要点、中心意思的概括。这就要求考生在整体把握文段含意的前提下,在准确理解词义、句意的基础上,梳理句与句之间的内在联系,辨清主要信息、次要信息,从而明确文章的内容要点和主旨。

考查形式:尽管近几年高考在不断改革,对本考点的考查却很稳定,且多以客观选择题的形式出现,但是,有些地区的高考卷中也出现了以主观简答题的形式命制的试题,这应引起考生的注意。对于客观选择题,命题人在命制本考点的题目时,常常会设置一些“陷阱”来干扰考生。设误类型一般有以下几种:(1)时空错位;(2)故意曲解;(3)范围扩大或缩小;(4)张冠李戴;(5)偷换概念;(6)望文生义;(7)过于绝对。

(三)分析概括作者在文中的观点态度

“分析概括作者在文中的观点态度”是对考生文言功底的综合考查。考生只有在准确把握语句含意,对文章的有关信息进行认真辨别筛选的基础上,才能对文章的基本倾向和作者的观点态度进行归纳概括并作出客观正确的评价。21世纪教育网

从近几年的高考命题来看,这个考点主要有两种考查形式:

一是隐性考查,即把对“作者在文中的观点态度”的分析概括融进对“归纳内容要点,概括中心思想”或“筛选文中的信息”的考查中,这种考查形式较为多见。

二是直接考查,即专门设题要求“分析概括作者在文中的观点态度”,这种考查形式以前比较少见。高考语文试卷一般将其与“归纳”、“概括”、“筛选”结合在一起进行考查。主观简答题的考查形式是此考点命题的发展趋向,这也是语文注重人文性和阅读注重整体把握的必然要求。

经典题例

【例】 (2009·高考全国卷I)阅读下面的文言文,完成l~4题。

魏德深,本巨鹿人也。祖冲,仕周,为刑部大夫、建州刺史,因家弘农。父毗,郁林令。德深初为隋文帝挽郎,后历冯翊郡书佐,武阳郡司户、书佐,以能迁贵乡长。为政清静,不严而肃。会兴辽东之役,征税百端,使人往来,责成郡县。于时王纲弛紊,吏多赃贿,所在征敛,人不堪命。唯德深一县,有无相通,不竭其力,所求皆给,而百姓不扰。于时盗贼群起,武阳诸城多被沦陷,唯贵乡独全。郡丞元宝藏受诏逐捕盗贼,每战不利,则器械必尽,辄征发于人,动以军法从事,如此者数矣。其邻城营造,皆聚于听事,吏人递相督责,昼夜喧嚣,犹不能济。德深各问其所欲,任随便修营,官府寂然,恒若无事。唯约束长吏,所修不须过胜余县,使百姓劳苦。然在下各自竭心,常为诸县之最。寻转馆陶长,贵乡吏人闻之,相与言及其事,皆欺欷流涕,语不成声。及将赴任,倾城送之,号泣之声,道路中绝。既至

馆陶,阉境老幼,皆如见其父母。有猾人员外郎赵君实,与郡丞元宝藏深相交结,前后令长,未有不受其指麾者。自德深至县,君实屏处于室,未尝辄敢出门。逃窜之徒,归来如市。贵乡父老,冒涉艰险,诣阙请留德深,有诏许之。馆陶父老,复诣郡相讼,以贵乡文书为诈。郡不能决。会持节使者韦霁、杜整等至,两县诣使讼之,乃断从贵乡。贵乡吏人,歌呼满道,互相称庆:馆陶众庶,合境悲泣,因从而居住者数百家。宝藏深害其能。会越王侗征兵于郡,宝藏遂令德深率兵千人赴东都。俄而宝藏以武阳归李密,德深所领皆武阳人也,念其亲戚,辄出都门,东向恸哭而反。人或谓之曰:“李密兵马,近在金墉,去此二十余里,汝必欲归,

谁能相禁 何为自苦如此!”其人皆垂泣日:“我与魏明府同来,不忍弃去,岂以道路艰难乎!”其得人心如此。后没于阵。贵乡、馆陶人庶,至今怀之。

(节选自《北史·魏德深传》

1.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是 ( )

A.为政清静,不严而肃 肃:恭敬。

B.会兴辽东之役 会:适逢。

C.所在征敛,人不堪命 堪:忍受。

D.动以军法从事 动:招致。

[解析] 动:“动辄”的意思,可译为“动不动”。

[答案] D

2.以下句子中,全都表明魏德深深受百姓拥戴的一组是 ( )

①常为诸县之最 ②皆欺欷流涕,语不成声

③未尝辄敢出门 ④诣阙请留德深

⑤以贵乡文书为诈 ⑥诣使讼之,乃断从贵乡

A.①③④ B.①⑤⑥

C.②③⑥ D.②④⑤

[解析] ①句是叙述德深的属下修造兵器为诸县之最;③句说的赵君实。

[答案】 D

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是 ( )

A.魏德深很有才干,历任多种职务后升职主持贵乡政务。其时朝廷纲纪败坏,官吏贪污受贿,民不聊生;只有贵乡生产生活一切照常进行,百姓没有受到骚扰。

B.魏德深善于人性化管理,体恤下情。邻城打造兵器,聚集在宫府,官吏督责,尚不能成功;而贵乡则约束官吏,避免百姓劳苦,官府安静,一直像无事一样。

C.魏德深深受百姓欢迎,又能震慑奸猾之人。他到馆陶,百姓见他如见父母;而奸人赵君实与逃窜之徒,只能躲藏流亡。他后来将回贵乡,贵乡吏民互相庆贺。

D.郡丞元宝藏忌妒魏德深的才能,令他率领武阳籍士兵在家乡附近作战,想利用军士的恋家情绪使军队溃散。但魏德深极得人心,士兵们全都不忍离他而去。

[解析] C项中“而奸人赵君实与逃窜之徒,只能躲藏流亡”与原文不符。原文中说赵君实不敢出门,逃窜之徒纷纷归来。

[答案] C

4.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)与郡丞元宝藏深相交结,前后令长,未有不受其指麾者。

(2)馆陶众庶,合境悲泣,因从而居住者数百家。

[解析] (1)句中“指麾”是指挥、左右的意思;(2)句中“众庶”指百姓,“因”是因此,“从”是跟随。21世纪教育网

[答案] (1)(赵君实)与郡丞元宝藏结交很深,前前后后的县令县长,没有不受到他指挥的。

(2)馆陶县境内的百姓都悲伤痛哭,因此跟随他(去贵乡)安家的有几百户。

[参考译文]

魏德深,本来是巨鹿人。祖父是魏冲,在周做过刑部大夫、建州刺史,于是就安家在弘农。父亲名为魏毗,做过郁林令。德深最初做隋文帝的挽郎,后来做过冯翊郡书佐,武阳郡司户、书佐,因为才能卓著升任贵乡县令。为政清廉,不采用严厉的办法治理县政。正好赶上辽东作战,朝廷想出各种办法征税,派人到各个郡县责成催办。当时,朝纲废弛,法治乱,官吏贪赃贿赂成风,横征暴敛,老百姓不堪以命。只有德深所在的贵乡县,贫富相通,不竭

尽老百姓的全力,上面要求的全部满足了,却没有惊扰百姓。当时盗贼群起,武阳等城大多被攻陷,唯独贵乡得以保全。郡丞元宝藏受诏逐捕盗贼,经常进剿失败,每次都丢盔弃甲,军械丢得干干净净,于是就又从老百姓那里征集,并且以军法要挟百姓,像这样已经多次了。临近的城池在修造兵器,大家聚集在一起,官员民众互相指责,日夜喧哗,还是不能完成。德深问众人想做什么工作,安排并让人们便宜从事,官府安静了,就像什么也没发生一样。只不过约束负责的官员,修造的兵器也无须超过别的县,而使百姓辛劳困苦。但是他的属下办事尽力,为各县中最好的。很快他又调任馆陶县令,贵乡官员百姓听说这个消息后,互相谈论这件事,都感慨流泪,说不出话来。到了去任职那天,金城的人都去送他,哭号的声音传遍整条道路。魏德深到了馆陶以后,全县的百姓都像见到父母一样。有一个叫赵君实的狡猾的员外郎,和郡丞元宝藏结交很深。前前后后的县令县长,没有不受到他指挥的。自德深到县任职以来,君实呆在家中不敢出门。逃犯纷纷来自首。贵乡百姓冒着危险到城里请求德深留任,上级下令答应了。馆陶的百姓也去向郡守投诉,称贵乡的任命文书是假的。郡守不能决断。正好有持节使者韦霁、杜整等到了,两县的百姓拜见使者并诉讼,才判给贵乡,贵乡官员百姓在路上歌舞庆祝。而馆陶县境内的百姓悲伤痛哭,因此跟随他去贵乡安家的有几百户。元宝藏非常嫉妒魏德深的才能。正好越王杨侗在郡中征兵,元宝藏就令魏德深带一千士兵去东都洛阳。不久元宝藏以武阳归顺李密。德深所带领的士兵都是武阳人,因为家乡已被敌人占领,想到亲人,都出洛阳向东痛哭,然后又回洛阳了。有人对士兵们说:“李密的军队在金墉,离此仅二十多里地,你们要是去投靠李密,又有谁能够阻拦呢 何必让自己这样痛苦。”士兵们都哭着说:“我们和魏大人一起来,不忍心丢下大人而逃走,并不是因为道路难走啊!”魏德深就像这样深得民心。后来他和敌人作战,牺牲在战场上,贵乡、馆陶的百姓至今仍然怀念魏德澡.

专家秘笈

文言文阅读的解题技巧

高考对文言文阅读的要求不是很高,对掌握古汉语知识的要求也不多,阅读文言文的技艺也并不复杂,因此,文言文阅读可以作为考生在高考中获取分数的突破口。文言文阅读方法步骤如下:

1.“读”要有序。

完成文言文阅读题要运用三步阅读法:

第一步:概览全文,明白文中的时、地、人、事,读全试题,但不追究难词难句。对不需译的人名、地名、朝代名、官职名、时间名词等,要边读边用铅笔在其下面一标出,既可防止它干扰“视听”,又可以之作为转换叙述事件的标志。21世纪教育网

第二步:分析“关系”以加深理解。即分析文中人与人、人与事、事与事之间的关系,从而理鳃并确立文段的中心思想。这一步仍不要深究难字难句,因为是从宏观上着眼,它们一般不会影响“分析理解”。

第三步,扫清障碍,筛选概括,准确答题。文段中的加点字和画线的句子一般都是难字难句,它也正是文后的命题依据。对照研读题中所设问题,在珍视“第一印象”的基础上,进行分析印证,以彻底解决所有难点。可呼唤“记忆”,重温课本中学过的类似的字词的用法和句式;可借助狭义语境,瞻前顾后,疏通“文气”;可借助题肢(四个选项),进行比较,验证选优;可借助“注释”(有的文段后边附有),解决相关文化常识和写作背景的问题;甚至还可以大胆猜测推断。要把选项和原文对照,注意选项的说法和原文有无矛盾,有无以偏赅全,有无无中生有,有无分类组合不当,有无把已然说成必然等。

2.“想”要有“据”。

文言语段、题目设置和所学知识,是思考的三大依据。对字词意义及用法的辨误求正唯有从与之相关的语句、语段来分析,才能准确无误,而理解句意(译句)判别对错,要以句中某些关键字词的是与非为衡量标准。同时还要善于利用题与题之间的关联帮助思考。

3.“析”要有“理”。 21世纪教育网

文言文阅读试题所选的文言语段中所含的“理”既有情境事理,也有逻辑事理。在文言文试题的解答过程中,无论是判断字词的意义和用法,还是判断句意、表述的是与非,都应分析文中语境本身形成的关系之理和较为普通的人之常情、事之常理。

4.“选”要讲“系”。

文言文阅读试题的语段及每道选择题是相对独立完整的,其中“题”与“文”、“题”与“题”之间表现出多种相互联系的特点,这就需要在对备选项进行筛选并作出选择的时候,始终注意发现、关照、利用这些联系点。21世纪教育网

21世纪教育网温馨提示:

同学们:针对你们复习内容的巩固与掌握,请认真完成课后强化作业(十四)(十五)(十六)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 18 页 (共 19 页) 版权所有@21世纪教育网

专题十四 文言文阅读

考纲解读

《考试大纲》关于文言文阅读的总体要求为“能阅读浅易的古代诗文”,具体要求包括:

(1)理解层级(B级)

①理解常见文言实词在文中的含义;

②理解常见文言虚词在文中的用法;

③理解与现代汉语不同的旬式和用法;

④理解并翻译文中的句子。21世纪教育网

(2)分析综合(C级)

①筛选文中的信息;

②归纳内容要点,概括中心意思;

③分析概括作者在文中的观点态度。

(3)鉴赏评价(E级) 21世纪教育网

①鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧;

②评价文章的思想内容和作者的观点态度。

对于文言文阅读来说,主要具备B级和C级两种能力。

考情分析

文言文试题从文本选择、题型题量、设题角度及要点等方面都表现出相对的稳定性和连续性,不把追求新异作为目的,可以说这一板块是高考试题中较为成熟、最具信度的一部分。但18套试卷也在这种大趋势中表现出一定的灵活性,体现出地区间的不同特点,总体来看体现以下特点:

1.选文体裁多样,形式丰富。从2009年高考选文来看,大纲考区共有北京卷、湖北卷、全国卷I、全国卷Ⅱ涉及传记,其他省份选用了多种体裁的文章,如四川选择散文,湖南选择了序言,重庆选择了论说文。21世纪教育网

2.题材健康向上,内容相对陌生。叙述类选文除极少数篇目略显消沉外,多是积极阳刚的作品,主人公为人或孝友,或机智;为官或勇敢果断,或勤政廉明。如2008年全国卷l中刚正不阿的廖刚,2009年北京卷中有眼光识时务的叔孙通等。值得注意的是,史传类传主往往不是历史上特别著名的人物,论说、笔记文章作者也不是特别知名的作家。

3.设题形式固定,考点各有侧重。从2009年考查情况看,用一段文言材料通过主客观题形式考查各知识点的传统作法有所变化,如湖北卷就选择了内容上有一定联系的两段文言文进行考查。从考查内容看,实词考查仍是考查重点,所有考卷都有涉及。虚词考查虽相对较少,但仍然是考查重点,且都在大纲规定的考查范围内,如江西卷考查了“为”“所”“之”“乃”,四川卷考查了“而”“困”“以”“乃”。 21世纪教育网

4.主观题重点突出,形式多样。翻译题仍然备受青睐,2009年18套试卷无一不涉及文言翻译,分值在8~l0分之间,继续凸显了这一文言考查重点。另外,主观题中还有文言断句和简答题,如2009年高考文言文断句题斌卷涉及北京卷、江苏卷、广东卷等;以简答形式设题的试卷有上海卷、福建卷、江苏卷和湖南卷等。值得关注的是2009年湖南卷主观题除翻译外,还涉及关于文章内容的理解,这是一个新变化。21世纪教育网

5.分值有所增加,地位相对提高。文言文所赋分数2007年在18~22分之间,2008年则在l9~22分之间,较之以往,2009年文言文分值在一定程度上有所增加。同时,我们也可以看出,不同地区文言文试题的比重差异较大,总的来说课改区和上海市试题中文言试题分值相对要多此。

知识要点

文言文复习是一个综合工程,复习时要关注课本的篇目,将课本的篇目熟读,有的篇目要按要求背诵。在此基础上进一涉扩大阅读量,以增强语感,拓宽知识面。

文言实词

(一)一词多义

一词多义,就是指一个词在不同的语言环境中具有不同的含义。文言实词一词多义的现象非常普遍,如“顾”字,在“相如顾召赵御史书”(《廉颇蔺相如列传》)中作“回头”讲;在“三岁贯女,莫我肯顾”(《硕鼠》)中作“顾惜”讲;在“大行不顾细谨,大礼不辞小让”(《鸿门宴》)中作“顾虑”讲;在“三顾臣于草庐之中”(《出师表》)中作“探望、拜访”讲;在“人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉”(《为学》)中作“反而”讲。《考试大纲》规定的120个文言实词的义项应重点掌握,并要形成触类旁通的能力。引申义往往是从本义派生出的意义,因此掌握了词的本义,就能以简驭繁,事半功倍。

(二)古今异义

古今异义,简单地说就是同一个词在古代和现代有不同的理解。有的属于词义扩大,如“于是秦人拱手而取西河之外”(《过秦论》)中的“河”古义专指“黄河”,现在指“所有的河流”;有的属于词义缩小,如“臣所以去亲戚而;事君者”(《廉颇蔺相如列传》)中的“亲戚”古义指“内外;亲属”,而现在仅指“族外亲属”;有的属于词义的转移,如“念天地之悠悠,独怆然而涕下”(《登幽州台歌》)中的“涕”古义指“眼泪”,而现在指“鼻涕”;有的属于词语的感;彩发生变化,如“最喜小儿无赖”(《清平乐·村居》)中的“元赖”古义指“活泼顽皮”,褒义词,现在指“品行不端”,已变成贬义词了 对于古今异义词,考生应在立足教材的基础上,多注意进行古今意义对比。21世纪教育网

(三)偏义复词

偏义复词,是指一个词是由两个意义相近或相反的语索构成,而意义却偏在其中一个语素上,另一个语素只起陪衬作用。如“亦以明死生之大,匹夫之有重于社稷也”(《五人墓碑记》)中的“死生”偏在“死”,作“牺牲”讲,“生”只作陪衬。

(四)通假字

通假,是古人用字写词时本有其字而不用,却用一个音同音近的字来代替的现象。原本当用的字叫本字。临时用来替代本字的那个字叫通假字。如“旦日不可不蚤自来谢项王”(《鸿门宴》)中的“蚤”通“早”。 21世纪教育网

推断文言实词词义的技巧:

1.语境推断法

根据上下文的语境推断词义,例如:“陈胜、吴广乃谋日:‘今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎 ’”这句话中的“亡”与“举大计”并举,而其结果都是“死”,可见“亡”绝不会是“死亡”的意思,而只能是“逃亡”的意思 句中的“等”字,也不是“等待”的意思,它是承上句的两个“亦死”而来,意思是“同样”。

2语法推断法

根据词在句中的语法位置来推断词义,例如:同样一个“微”字,在“白公奔山而缢,其徒微之”中.它作谓语,丽且带有宾语,释为“藏匿”;在“微行人占寺”中,它作状语,修饰“行”,释为“暗暗地、隐藏地”;在“微风鼓浪”中,它作定语,修饰“风”,释为“微小、微弱”,等等 21世纪教育网

3.句式推断法

根据对偶、排比、并列结构等句法特点推断词义 有些文言句子结构整齐,讲求对仗,常采用互文的修辞形式.可利用这一结构特点推知词义。例如:“忠不必用兮,贤不必以”属对仗,“忠”与“贤”相对,“用”和“以”相对,应为同义,所以“以”的意思就是“重用、任用”的意思。21世纪教育网

4.事理推断法

利用上下文的人情事理推断词义。例如:《项脊轩志》说:“借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声。”此句中的“借”字,就不可理解为“借阅”之借,因为借阅一本几本尚可,哪有“借”满架书之理 况且,归有光是书香门第,所读之书又不会是什么珍本秘书,一般是用不着去“借”的。此“借”字当读为“积”,是“堆叠”的意思。

5.联想推断法

试卷上常出现一些难以理解的文言实词,我们可以联想课文中有关语句中的用法,相互比较,辨其异同,以确定叫,实词的含义。如2008年高考四川卷中“而郑氏数千指独完”一句,熟悉课文《六国论》的同学马上就会想到;盖失强援,不能独完”中的“完”字,意为“保全”,选项解释为“灭亡”显然是错误的。 21世纪教育网

文言虚词 21世纪教育网

文言文中,虚词的数量比实词少得多,但因为虚问使用的频率高,语法功能强,古今变化大,且用法灵活多样,所以掌握起来并不容易,历来是学习古汉语的一大难点,己是一大重点,但文言虚词可以说是每年必考,我们复习时绝对不能掉以轻心。

常见文言虚词:而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之。

推断文言虚词用法的技巧: 21世纪教育网

1.语境推断法

虚词大多有多种用法,要确定其具体意义和用法,必页结合具体的语境。如“之”字称代内容就必须联系之才能对其所指内容进行确定。例如“而长子迈将赴饶之毫兴尉,送之至湖口”一句里两个“之”:前“之”用在“饶”(州)与“德兴”(县)之问,州与县是从属关系,故应是的”的意思;后“之”用在动同“送”后作宾语,属代词无疑。

2.全句关照法

许多虚词,在句中主要起一定的语法或语气作用,因比只有依靠对全句的分析和把握,才能准确地理解它。比船语气助词“也、矣、焉、哉”,在疑问句末助疑问语气.在感又句末助感叹语气,在陈述句末助陈述语气,它们始终是与全句语气息息相关的,不能脱离句子去作分析,如“稻美盛,徐公何能及君也!”中的“也”表示感叹语气,“公子畏死耶,何泣也 ”中的“也”表示疑问语气。

3.位置分析法

一些虚词,在句中所处的位置不同,其意义与用法就柯变化。比如“也”,句末助陈述、疑问、感叹、判断等语气,“亦使后人而复哀后人也”等;在句中一般起舒缓语气的;怍用,如“师道之不传也久矣”。再如“其”,在句首一般是君气副词,如“其李将军之谓乎”,因为“其”,不能作主语;左句中,动词后一般是代词,如“秦王恐其破壁”;在名(代)词后一般是语气副词,如“尔其无忘乃父之志”。

4.语法分析法

比如“以”的意义和用法,“以”字用法有一个规律,即“以”字的后面是名词,则“以”为介词;“以”后面是动词,则“以”为连词。如:①得全首领以没;②至以刃裂颈断舌

而死。由此可知,题中①句为连词,是用于表示行为的动词前,用法意义相同(表示目的,意为“用来”);②句是介词,用于名词之前,与名词构成介宾短语,但一用在身份前,一用在工具前,所以意义不同。21世纪教育网

5.结构推断法

有些文言句子结构整齐,讲求对仗,常常采用互文的修辞格,我们可1.11矛,i用这一结构特点推知文言虚词的词义和用法。例如“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”,“以”和“而”相对,可见这里的“以”是连词,相当于“而”。 21世纪教育网

文言句式

古今汉语在句式和用法上多有不同。辨识和理解文言文中有别于现代汉语的句式和用词方法,对提高文言文阅读能力大有裨益。近几年高考文言文板块虽未对此考点专没考题,但亦多有涉及,更多的是以隐性考查的形式呈现,多放在文言文翻译中命题。因此,必须掌握常见的

文言特殊句式和词类活用的相关知识。

(一)判断句

知识要点: 文言判断句一般是以名词或名词性短语为谓语而表示判断的句子。常见的形式有九种,特附表说明。

形式 冽句

1.……者,……也 父母者,人之本也。(《屈原列传》)

2.……者也 沛公之参乘樊哙者也。(《鸿门宴》)

3.……也 邻之厚,君之薄也。(《左传》)

4.……者.…… 柳敬亭者,扬之泰州人。(《柳敬亭传》)

5.……,…… 秦,虎狼之国,不可信。(《屈原列传》)

6.……乃…………则…… ①臣乃市井鼓刀屠者。(《信陵君窃符救赵》)②此则岳阳楼之大观也。(《岳阳楼记》)

7.……为…… 是时以大中丞抚吴者为魏之私人。(《五人墓碑记》)

8.……是…… 问今是何世,乃不知有汉。(《桃花源记》)

9.……非……(否定判断) ①人非生而知之者。(《师说》)②假舆马者,非利足也。(《劝学》)

(二)被动句

知识要点:主语和谓语动词之间的关系是被动关系,即主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、施事者,这样的句子叫做被动句。文言文的被动句,常见的有四种形式。21世纪教育网

形式 例句

1.……于…… 不拘于时,学于余。(《师说》)

2.……见……于…… 吾长见笑于大方之家。(《秋水》)

3.……为……所…… 为国者无使为积威之所劫哉!(《六国论》)

4.无标志(或省略了“于”的引进,或主语后用其他动词表主语被动) 21世纪教育网 ①元和十年,予左迁九江郡司马。(《琵琶行》)②戍卒叫,函谷举。(《阿房宫赋》)③洎牧以谗诛。(《六国论》)

(三)倒装句

知识要点:在现代汉语里,句子成分的顺序,通常是主语在谓语前,宾语在谓语后,定语、状语在中心词前。文言文中一些句子成分的顺序和现代汉语不同,出现了前后倒置的情况,这样的句子就叫做倒装句,常见的形式有四种。

形式 例句

主谓倒装 一般表感叹 ①甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)②渺渺兮予怀。(《赤壁赋》)

宾语前置 否定句中,代词作宾语。(句中有否定词“不、弗、未、毋、无、莫”等) ①寂寥而莫我知也。(《愚溪诗序》)②古之人不余欺也!(《石钟山记》)

疑问句中,疑问代词作宾语。(句中出现疑问代词“何、谁、孰、恶、安、焉、胡、奚”等) ①大王来何操 (《鸿门宴》)②微斯人,吾准与归 (《岳阳楼记》)

以“之”或“是”作标志,以加重语气。(“之”“是”无实义) ①夫晋,何厌之有 (《烛之武退秦师》)②句读之不知,惑之不解。(《师说》)

定语后置 中心词(+)后置定语(+)者 ①群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。(《邹忌讽齐王纳谏》)

中心词(+)之(+)后置定语(+)者 ①马之千里者。(《马说》)②石之铿然有声者,所在皆是也。(《石钟山记》)

中心词(+)之(+)后置定语 ①蚓元爪牙之利,筋骨之强。(《劝学》)②仰观宇宙之大,俯察品类之盛。(《兰亭集序》)

介宾后置 ……于…… 青,取之于蓝,而青于蓝。(《劝学》)

……乎…… 君子博学而日参省乎己。(《劝学》)

……以…… 私见张良,具告以事。(《鸿门宴》)

(四)省略句

知识要点:句子成分的省略是根据特定的语言环境、语言习惯或修辞的需要,在不影响语言表达的前提下,省略了一些句子成分。这是古今汉语所共有的现象,但古代汉语的省略更为常见,大致有以下五种形式:省略主语、省略谓语、省略宾语、省略兼词、省略介词“于”。

形式 例句

1.省略主语 承前省 天下云集响应,(天下)赢粮而景从。(《过秦论》)

蒙后省 秦时(项伯)与臣游,项伯杀人,臣活之。(《鸿门宴》)

对话省 (孟子)曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐 ”(齐宣王)曰:“不若与人。”(《庄暴见孟子》)

2.省略谓语 承前省 一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭。(《曹刿论战》)

蒙后者 因跪请秦王(击缶)。秦王不肯击缶。(《廉颇蔺相如列传》)

特定省 及左公下厂狱,史朝夕(俟)狱门外。(《左忠毅公逸事》)

3.省略宾语 省动词宾语 ①急击(沛公)勿失(时机)。(《鸿门宴》)②而陋者乃以斧斤考击(石块)而求之。(《石钟山记》)

4.省略兼语 为国者无使(己:代为国者)为积威之所劫哉!(《六国论》)

5.省略介词“于” ①且少仕(于:在)伪朝。(《陈情表》)②有碑仆(于:在)道。(《游褒禅山记》)

(五)固定句式

知识要点:文言文中,有些虚词与虚词配合,或者虚词与实词(包括词组)配合,中间或前后插入一定成分,组成固定搭配的形式,称为固定句式。固定句式具有一定的整体意义,阅读翻译时不要拆开理解。牢牢掌握了这些句式的变化,对快速、正确地进行文言文翻译有很大帮助。下面用列表的方式将文言文中常见的固定句式列举出来,以便大家复习。

作用 形式 意思 例句

表陈述或判断 1.……所以…… 表示原因或凭借,译为“……的原因”或“……的方法(根据)”“用来” ①此所以学者不可以不深思而慎取之也。(表原因)(《游褒禅山记》)②师者,所以传道受业毹惑也。(表凭借)(《师说》)

2.……有所…………充所…… 译为“……有什么……”“……没有什么……” ①吾入关,秋毫不敢有所近。(《鸿门宴》)②君亦无所害。(《烛之武退秦师》)

3.……之谓……其……之谓也……其之谓 表示总结性的判断语气。译为“说的就是……啊”或“这就叫……啊”。前面加语气副词“其”,翻译时可加上“大概……吧”。 ①此之谓失其本心。(《鱼我所欲电》)②王说,曰:“《诗》云:‘他人有心,予忖度之。’——夫子之谓也。”(《齐桓晋文之事》)

表委婉 1.得无……乎(邪、耶) 表示推测.译为“该不会……吧”或者“只怕是……吧”“莫非是……吧” ①览物之情,得无异乎 (《岳闱楼记》)②成反复自念,得无教我猎虫所耶 (《促织》)

2.无乃……乎毋乃……乎 表示委婉的商榷语气,对某种情况加以推测,泽为“恐怕……吧”“只怕……吧”。 ①今君既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎 (《勾践灭吴》)②无乃尔是过与 (《季氏将伐颛臾》)

表反问或疑惑 如……何奈……何若……何 表示反问语气的圈定格式,译为“怎么样”“怎么办”“怎么”,分开用时译为“对……怎么办 ” ①“如太行、王屋何 且焉置土石 ”(《愚公移山》)②王曰:“取吾璧,不予我城,奈何 ”(《廉颇蔺相如列传》)

2.不亦……乎 用于委婉的反问句,译为“不是……吗”(轻)、“岂不是……吗”(重) 子曰:“学而时习之,不亦说乎 ”(《学而》)

俺……为何以……为 表反问,泽为“还用……做什么”“要……干什么”“为什么……呢” ①是社稷之臣也,何以伐为 (《季氏将伐颛臾》)②如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为 (《鸿门宴》)

表比较 、选择 、取舍 1.……孰与……与……孰 译为“跟……比较,哪个……” ①孰与君少长 (《鸿门凄》)②吾与徐公孰美 (《邹忌讽齐王纳谏》)

2.与其……孰若……与其……岂若…… 表示从比较中敢舍,含弃前者,选取后者,译为“与其……不如……”单独用“孰若”可译为“哪如” ①与其坐而待亡,孰若起而拯之。(《冯婉贞》)②为两郎僮,孰若为一郎僮耶 (《童区寄传》)

词类活用

在古汉语中,某个词属于哪一类通常是比较固定的。但是,在一定的语言环境中,某些词会失去它原来所属词类的意义和功能,而临时充当另一类词,这种现象就叫做词类活用。

(一)名词作状语21世纪教育网

状语是用在动词、形容词前面起修饰、限制作用的。现代汉语中除了时间名词、方位名词外,常常是副词充当状语。古汉语中,一旦名词处于动词、形容词之酶,起修饰、限制作用,而且它本身并不表示任何行为,这个名词活用为状语。翻译的规律是在这个名词前边加上相关的介词或动词。下面分四个万面列表解析名词作状语。

类别 例句 解释

1.表示动作行为的特征状态 项伯亦拔剑起舞,常以身[翼]蔽沛公。(《鸿门宴》) 像鸟儿张开翅膀一样掩护

有[席]卷天下,[包]举字内,[囊]括四海之意。(《过豢论》) 像卷席子那样卷起像用包布那样包裹像用口袋那样装下

2.表示动作行为的对待方式 君为我呼入,吾得[兄]事之。(《鸿门宴》) 用对待觅长的礼节对待

故令人持璧归,[问]至赵矣。(《廉颇蔺相如列传》) 从小路回到

3.表示动作行为的时间 夫子积学,当“[日]知其所亡”,以就懿德。(《乐羊子妻》) 每天知道

良庖[岁]更刀。(《庖丁解牛》) 每年更换

4.表示动作行为的处所 [上]食埃土,[下]饮黄泉,用心一也。(《劝学》) 向上吃向下喝

故[内]惑于郑袖,[外]欺于张仪。(《屈原列传》) 在国内被(郑袖)迷惑,在国外被(张仪)欺骗

(二)名词、数词作动词

在古汉语中,有些名词、数词在一定的语言结构里,可以临时作动词用,充当谓语。活用后的意义仍和这个名词的意义密切相关,只是动作化罢了。具体说来,大致有以下五种情况。

类别 例句 解释

1.名词(数词)+宾语 及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。(《齐桓晋文之事》) 刑:处以刑罚,处罚

使使如秦受地。(《屈原列传》) 使:派遣

2.名词(数词)+补语 沛公军霸上。(《鸿门宴》) 军:驻扎

以其无礼于晋,且贰于楚也。(《烛之武退秦师》 贰:从属二主,有二心

3.副词(名词、能愿动词)+名词 小信未孚,神弗福也。(《曹刿论战》) 福:赐福

五十者可以衣帛矣。(《齐桓晋文之事》) 衣:穿

假舟楫者,非能水也。(《劝学》) 水:游泳

4.所+名词(名词+者) 足之所履,膝之所蹄。(《庖丁解牛》) 履:踩

置人所罾鱼腹中。(《陈涉世家》) 罾:用鱼网捕

5.“而”前后的名词 蔺相如将而攻齐。(《廉颇蔺相如列传》) 将:率领军队

齐军既已过而西矣。(《孙子吴起列传》) 西:向西进军

(三)形容词作动词

在古汉语中,如果让形容词的后面带上宾语或者补语,而又没有使动、意动的意味,那么这个形容词就是活用为一般动词了。如:

例句 解释

素善留侯张良。(《鸿门宴》) 善:跟……友善,友好

且公子纵轻胜,弃之降秦。(《倍陵君窃符救赵》) 轻:轻视

卒使上官大夫短屈原于顷襄王。(《屈原列传》) 短:诋毁

(四)形容词作名词

在文言文中,形容词有时作名词用,以替代跟它性质、状态或特征有关的人或事物,在句子里充当主语或宾语。翻译时一般要补出中心语(名词),而以这个形容词作定语.

例句 解释

然后驱而之善。(《齐桓晋文之事》) 善:好的地方,美好的境地

今公子有急,此乃臣效命之秋也。(《信陵君窃符救赵》) 急:急迫的事情

四美具,二难并。(《滕王阁序》) 美:美好的事物二难:难得的贤主、嘉宾

(五)动词作名词

动词一般作句子的谓语,但有时也可以作名词用,以替代跟这些动作有关的人或事物,在句子里充当主语或宾语。21世纪教育网

例句 解释

今邯郸旦暮降秦而魏救不至,安在公子能急人之困也!(《信陵君窃符救赵》) 救:救兵

急湍甚箭,猛浪若奔。(《与朱元思书》) 奔:奔马

(六)名词、形容词、动词的使动用法

一般句子,主语是动作的施事者,宾语是动作的受事者。如:“沛公至军,立诛杀曹无伤。”(《鸿门宴》)可翻译为:“沛公回到军营,立即杀了曹无伤。”当主语不施行动词(或活用为动词的形容词、名词)所表示的动作,而是主语使宾语施行这个动作时,就是使动用法了。也就是说,谓语对所表示的动作不是主语施行的,而是主语使宾语施行的,谓语对宾语含有“使它怎样”的意思。如:“项伯杀人,臣活之。”(《鸿门宴》)这不是说“臣”自己“活”,而说“臣”使“之”“活”。使动用法翻译时应恢复成兼语式,即主语+使+宾语+动词。

例句 解释

能谤讥于市朝,闻寡人之耳者。(《邹忌讽齐王纳谏》) 闻:使……听到

后秦击赵者再,李牧连却之。(《六国论》) 却:使……退却

虽大风浪不能鸣也。(《石钟山记》) 鸣:使……呜叫

众不能堪,扶而仆之。(《五人墓碑记》) 仆:使……倒(打倒)

(七)名词、形容词的意动用法

所谓意动用法,就是形容词、名词用作动词后,主语对宾语含有“认为(觉得)它怎样”,或者主语把宾语“当做(看成)什么”。即句子在主观上认为宾语具有谓语所表示的状态和性质。例如“孔子登东山而小鲁”中的“小鲁”是孔子认为鲁国的地方小,这里的“小”是形容词,临时用怍意动词,含有“以鲁为小”的意思。一般可译为“认为……”或“以……为……”。

例句 解释

吾妻之美我者,私我也。(《邹忌讽齐王纳谏》) 美:以……为美

太子迟之,疑其有改悔。(《荆轲刺秦王》) 迟:以……为迟

安在公子能急人之困也!(《信陵君窃符救赵》) 急:以……为急

且庸人尚羞之,况于将相乎!(《廉颇蔺相如列传》) 羞:以……为羞

文言文翻译

准确翻译文言文句子,应重点掌握以下知识:

(一)文言文翻译的要求信、达、雅

文言文翻译要做到“信”“达”“雅”,即准确、明白、通顺,既符合现代汉语的表述习惯,又体现原文的语言特色。具体来说,所谓“信”,是指译文要准确无误,就是要使泽义忠于原文,如实恰当地运用现代汉语把原文翻译出来。所谓“达”,是指译文要通顺畅达,就是要使译文符合现代汉语的语法及用语习惯。所谓“雅”就是指译文要优美自然,就是要使译文生动、形象、完美地表述原文的写作风格。

(二)文言文翻译的原则——直译为主,意译为辅

所谓直泽,就是严格按照原文字句一一译出,竭力保留原文用词造句的特点,力求表达方法和原文一致。直译就是字字落实,即原文字字在译文中有着落,译文字字在原文中有根据。

(三)文言文翻译的方法

(1)对译。

文言文与现代汉语相比有一个最大的差别:文言文单音节词占多数。对译就是将文言文中的单音节词译成以该同为语素的现代多音节词,这种方法在翻译中运用得最多。例如:

【例】 “马病肥死,使群臣丧之,欲以棺椁大夫礼葬之。左右争之,以为不可。”

[分析] 翻译时须直译,并落实重点实、虚词的含义。“病肥”译为“患上肥胖症”,“丧之“以棺椁大夫礼”,“丧”是为动用法,译为“治丧”,“棺”牵扯到古代丧葬礼制,“以”是“用”,“争”译为“直言规劝”,“以为”是“认为”之意。整个句子译为:马患上肥胖症而死,让群臣为它治丧,要用内棺外椁的大夫礼制安葬它,左右群臣对此直言规劝,认为不可以。21世纪教育网

(2)替换。

古代汉语中的许多词语现代汉语已经不再使用,或者意义发生了很大的变化,因此,翻译时有的地方必须把古代词换成构词成分完全不同的现代词。例如:

【例】卒相与欢,为刎颈之交。21世纪教育网

[分析] “为刎颈之交”,若直译为“成为割脖子的朋友”,那会使人感到莫名其妙,因此必须译为“成为誓同生死的朋友”才能表达清楚。

(3)保留。

即对文言文中的古今通用词和一些专有名词(人物名、地名、国名、朝代、年号、官职以及某些典章制度等)可保留不译。

(4)删略。

即对文言文中的某些语气词、连词和副词等,现代汉语中没有对等的词可以代替,在删去又不影响句子的准确、通顺时,就可以删略。例如:“夫战,勇气也”中的“夫”,“廉颇者,赵之良将也”中的“者”“也”等。

(5)补充。21世纪教育网

即补出文言文中没有而现代汉语中又不能省略的成分,这样译出来的句子才能符合“信、达、雅”的要求,做到完整、通顺,有文采。例如:

【例】奇之,立许字以女。

[分析] 句首省略了“老人”,“字”后省略了宾语“之”,指代“周维城”,翻译时必须补充。

(6)调整。

古文中的许多特殊的句式(主谓倒装、宾语前置、状语后置、定语后置等)与现代汉语有着不同的语序,翻译时一{般按照现代汉语的习惯调整过来。

文言文断句

文言文断句是文言文翻译的一种特殊形式,较翻译句子要容易一些。文言文断句有以下方法。

(1)借助名词断句。 21世纪教育网

文言文中,名词常作主语、宾语、定语。断句时要先找i出名词,如人名、地名、国名、朝代名、官职名等,然后再考;虑:什么人,为什么,采用什么方式,取得什么效果。以此为突破口,断句就比较容易了。如:

湖阳公主新寡帝与共论朝臣微观其意

句中共有三个名词:湖阳公主、帝、朝臣。意思是湖阳{公主刚死了丈夫,帝要为她物色一个丈夫,想要了解她本人的意思。

断句:湖阳公主新寡/帝与共论朝臣/微观其意

(2)借助动词断句。

在文言文中,可借助“曰”“云”“言”“谓”等动词来判断人物的对话,进行断句。如:

或谓郊岛谁贫曰岛为甚也曰何以知之以其诗知之郊曰种稻耕白水负薪斫青山岛曰市中有樵山客舍寒无烟井底有甘泉釜中尝苦干孟氏薪米自足而岛家俱无以是知之耳

为了意思更清晰明确,我们给这段文字加上标点,加标点符号处即断句处。

或谓:“郊岛谁贫 ”曰:“岛为甚也。”曰:“何以知之 ”“以其诗知之。郊曰:‘种稻耕白水,负薪斫青山。’岛曰: ‘市中有樵山,客舍寒无烟。井底有甘泉,釜中尝苦干。’孟氏薪米自足,而岛家俱无,以是知之耳。”

(3)借助虚词断句。

文言文中的虚词用法较多。如“盖”“夫”“其”等发语词常放在句首,“耳”“乎”“哉”“焉”“也”“耶”等语气词常放在句尾,“之”“以”“则”“而”等助词、连词、介词常放在句中,掌握了这些词的用法,会更好地帮助我们断句。如:

齐王使使者问赵威后书末发威后问使者曰岁亦无恙耶民亦无恙耶王亦无恙耶使者不说曰臣奉使使威后今不问王而先问岁与民岂先贱而后尊贵者乎

断句:齐王使使者问赵威后/书未发/威后问使者曰/岁亦无恙耶/民亦无恙耶/王亦无恙耶/使者不说/曰/臣奉使使威后/今不问王而先问岁与民/岂先贱而后尊贵者乎

(4)借助成分断句。21世纪教育网

文言句式中,主谓结构居多,但主语常省略。借助句子成分,关键是抓住动词,以动词为中心,找前后结构关系,确定主干,从而断开句子。如:

诸葛亮之次渭滨关中震动魏明帝深惧晋宣王战乃遣辛毗为军师

断句:诸葛亮之次渭滨/关中震动/魏明帝深惧晋宣王战/乃遣辛毗为军师

(5)借助固定结构断句。

文言中有一些特殊的固定结构,如倒装句、判断句、被动句等。这些句式可以作为我们断句的切入点。如:

晏平仲婴者莱之夷维人也事齐灵公庄公景公以节俭力行重于齐既相齐食不重肉妾不衣帛

断句:晏平仲婴者/莱之夷维人也/事齐灵公庄公景公/以节俭力行重于齐/既相齐/食不重肉/妾不衣帛

(6)借助对称性断句。

古人写文章非常注重语句的整齐对称,行文中常用字数相同的结构。如:

夫寒之于衣不待轻暖饥之于食不待甘旨饥寒至身不顾廉耻

断句:夫寒之于衣/不待轻暖/饥之于食/不待甘旨/饥寒至身/不顾廉耻

(7)借助修辞手法断句。

文言文中经常使用对偶、排比、顶真等修辞手法,掌握这一特点,对旬读也有帮助。如:

臣闻贫贱之交不可忘糟糠之妻不下堂

断句:臣闻/贫贱之交不可忘/糟糠之妻不下堂(对偶)

黄帝之贵而死尧舜之贤而死孟贲之勇而死人固皆死

断句:黄帝之贵而形尧舜之贤而形孟贲之勇而形人固皆死(排比)

景公与陈无宇公孙灶诛封封以其属斗不胜走如鲁

断句:景公与陈无宇公孙灶诛彬封以其属斗/不胜/走如鲁(顶真)

文言文分析与综合21世纪教育网

(一)筛选文中的信息

“筛选文中的信息”主要考查考生辨析筛选文中信息的能力,涉及的内容主要有:(1)表现人物行为特点的信息;(2)表现人物志向和思想主张的信息;(3)反映人物道德品行和聪明才智的信息;(4)表现人物性格和情操的信息。

考查形式:一般从阅读材料中选出六句话,分别编为四组,要求选出符合某一方面信息的选项,这是高考考查的主要题型。

(二)归纳内容要点,概括中心意思

“归纳内容要点,概括中心意思”是古代诗文阅读中的重点。一般来说,高考对这一考点的考查,着眼于对整篇选文内容要点、中心意思的概括。这就要求考生在整体把握文段含意的前提下,在准确理解词义、句意的基础上,梳理句与句之间的内在联系,辨清主要信息、次要信息,从而明确文章的内容要点和主旨。

考查形式:尽管近几年高考在不断改革,对本考点的考查却很稳定,且多以客观选择题的形式出现,但是,有些地区的高考卷中也出现了以主观简答题的形式命制的试题,这应引起考生的注意。对于客观选择题,命题人在命制本考点的题目时,常常会设置一些“陷阱”来干扰考生。设误类型一般有以下几种:(1)时空错位;(2)故意曲解;(3)范围扩大或缩小;(4)张冠李戴;(5)偷换概念;(6)望文生义;(7)过于绝对。

(三)分析概括作者在文中的观点态度

“分析概括作者在文中的观点态度”是对考生文言功底的综合考查。考生只有在准确把握语句含意,对文章的有关信息进行认真辨别筛选的基础上,才能对文章的基本倾向和作者的观点态度进行归纳概括并作出客观正确的评价。21世纪教育网

从近几年的高考命题来看,这个考点主要有两种考查形式:

一是隐性考查,即把对“作者在文中的观点态度”的分析概括融进对“归纳内容要点,概括中心思想”或“筛选文中的信息”的考查中,这种考查形式较为多见。

二是直接考查,即专门设题要求“分析概括作者在文中的观点态度”,这种考查形式以前比较少见。高考语文试卷一般将其与“归纳”、“概括”、“筛选”结合在一起进行考查。主观简答题的考查形式是此考点命题的发展趋向,这也是语文注重人文性和阅读注重整体把握的必然要求。

经典题例

【例】 (2009·高考全国卷I)阅读下面的文言文,完成l~4题。

魏德深,本巨鹿人也。祖冲,仕周,为刑部大夫、建州刺史,因家弘农。父毗,郁林令。德深初为隋文帝挽郎,后历冯翊郡书佐,武阳郡司户、书佐,以能迁贵乡长。为政清静,不严而肃。会兴辽东之役,征税百端,使人往来,责成郡县。于时王纲弛紊,吏多赃贿,所在征敛,人不堪命。唯德深一县,有无相通,不竭其力,所求皆给,而百姓不扰。于时盗贼群起,武阳诸城多被沦陷,唯贵乡独全。郡丞元宝藏受诏逐捕盗贼,每战不利,则器械必尽,辄征发于人,动以军法从事,如此者数矣。其邻城营造,皆聚于听事,吏人递相督责,昼夜喧嚣,犹不能济。德深各问其所欲,任随便修营,官府寂然,恒若无事。唯约束长吏,所修不须过胜余县,使百姓劳苦。然在下各自竭心,常为诸县之最。寻转馆陶长,贵乡吏人闻之,相与言及其事,皆欺欷流涕,语不成声。及将赴任,倾城送之,号泣之声,道路中绝。既至

馆陶,阉境老幼,皆如见其父母。有猾人员外郎赵君实,与郡丞元宝藏深相交结,前后令长,未有不受其指麾者。自德深至县,君实屏处于室,未尝辄敢出门。逃窜之徒,归来如市。贵乡父老,冒涉艰险,诣阙请留德深,有诏许之。馆陶父老,复诣郡相讼,以贵乡文书为诈。郡不能决。会持节使者韦霁、杜整等至,两县诣使讼之,乃断从贵乡。贵乡吏人,歌呼满道,互相称庆:馆陶众庶,合境悲泣,因从而居住者数百家。宝藏深害其能。会越王侗征兵于郡,宝藏遂令德深率兵千人赴东都。俄而宝藏以武阳归李密,德深所领皆武阳人也,念其亲戚,辄出都门,东向恸哭而反。人或谓之曰:“李密兵马,近在金墉,去此二十余里,汝必欲归,

谁能相禁 何为自苦如此!”其人皆垂泣日:“我与魏明府同来,不忍弃去,岂以道路艰难乎!”其得人心如此。后没于阵。贵乡、馆陶人庶,至今怀之。

(节选自《北史·魏德深传》

1.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是 ( )

A.为政清静,不严而肃 肃:恭敬。

B.会兴辽东之役 会:适逢。

C.所在征敛,人不堪命 堪:忍受。

D.动以军法从事 动:招致。

[解析] 动:“动辄”的意思,可译为“动不动”。

[答案] D

2.以下句子中,全都表明魏德深深受百姓拥戴的一组是 ( )

①常为诸县之最 ②皆欺欷流涕,语不成声

③未尝辄敢出门 ④诣阙请留德深

⑤以贵乡文书为诈 ⑥诣使讼之,乃断从贵乡

A.①③④ B.①⑤⑥

C.②③⑥ D.②④⑤

[解析] ①句是叙述德深的属下修造兵器为诸县之最;③句说的赵君实。

[答案】 D

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是 ( )

A.魏德深很有才干,历任多种职务后升职主持贵乡政务。其时朝廷纲纪败坏,官吏贪污受贿,民不聊生;只有贵乡生产生活一切照常进行,百姓没有受到骚扰。

B.魏德深善于人性化管理,体恤下情。邻城打造兵器,聚集在宫府,官吏督责,尚不能成功;而贵乡则约束官吏,避免百姓劳苦,官府安静,一直像无事一样。

C.魏德深深受百姓欢迎,又能震慑奸猾之人。他到馆陶,百姓见他如见父母;而奸人赵君实与逃窜之徒,只能躲藏流亡。他后来将回贵乡,贵乡吏民互相庆贺。

D.郡丞元宝藏忌妒魏德深的才能,令他率领武阳籍士兵在家乡附近作战,想利用军士的恋家情绪使军队溃散。但魏德深极得人心,士兵们全都不忍离他而去。

[解析] C项中“而奸人赵君实与逃窜之徒,只能躲藏流亡”与原文不符。原文中说赵君实不敢出门,逃窜之徒纷纷归来。

[答案] C

4.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)与郡丞元宝藏深相交结,前后令长,未有不受其指麾者。

(2)馆陶众庶,合境悲泣,因从而居住者数百家。

[解析] (1)句中“指麾”是指挥、左右的意思;(2)句中“众庶”指百姓,“因”是因此,“从”是跟随。21世纪教育网

[答案] (1)(赵君实)与郡丞元宝藏结交很深,前前后后的县令县长,没有不受到他指挥的。

(2)馆陶县境内的百姓都悲伤痛哭,因此跟随他(去贵乡)安家的有几百户。

[参考译文]

魏德深,本来是巨鹿人。祖父是魏冲,在周做过刑部大夫、建州刺史,于是就安家在弘农。父亲名为魏毗,做过郁林令。德深最初做隋文帝的挽郎,后来做过冯翊郡书佐,武阳郡司户、书佐,因为才能卓著升任贵乡县令。为政清廉,不采用严厉的办法治理县政。正好赶上辽东作战,朝廷想出各种办法征税,派人到各个郡县责成催办。当时,朝纲废弛,法治乱,官吏贪赃贿赂成风,横征暴敛,老百姓不堪以命。只有德深所在的贵乡县,贫富相通,不竭

尽老百姓的全力,上面要求的全部满足了,却没有惊扰百姓。当时盗贼群起,武阳等城大多被攻陷,唯独贵乡得以保全。郡丞元宝藏受诏逐捕盗贼,经常进剿失败,每次都丢盔弃甲,军械丢得干干净净,于是就又从老百姓那里征集,并且以军法要挟百姓,像这样已经多次了。临近的城池在修造兵器,大家聚集在一起,官员民众互相指责,日夜喧哗,还是不能完成。德深问众人想做什么工作,安排并让人们便宜从事,官府安静了,就像什么也没发生一样。只不过约束负责的官员,修造的兵器也无须超过别的县,而使百姓辛劳困苦。但是他的属下办事尽力,为各县中最好的。很快他又调任馆陶县令,贵乡官员百姓听说这个消息后,互相谈论这件事,都感慨流泪,说不出话来。到了去任职那天,金城的人都去送他,哭号的声音传遍整条道路。魏德深到了馆陶以后,全县的百姓都像见到父母一样。有一个叫赵君实的狡猾的员外郎,和郡丞元宝藏结交很深。前前后后的县令县长,没有不受到他指挥的。自德深到县任职以来,君实呆在家中不敢出门。逃犯纷纷来自首。贵乡百姓冒着危险到城里请求德深留任,上级下令答应了。馆陶的百姓也去向郡守投诉,称贵乡的任命文书是假的。郡守不能决断。正好有持节使者韦霁、杜整等到了,两县的百姓拜见使者并诉讼,才判给贵乡,贵乡官员百姓在路上歌舞庆祝。而馆陶县境内的百姓悲伤痛哭,因此跟随他去贵乡安家的有几百户。元宝藏非常嫉妒魏德深的才能。正好越王杨侗在郡中征兵,元宝藏就令魏德深带一千士兵去东都洛阳。不久元宝藏以武阳归顺李密。德深所带领的士兵都是武阳人,因为家乡已被敌人占领,想到亲人,都出洛阳向东痛哭,然后又回洛阳了。有人对士兵们说:“李密的军队在金墉,离此仅二十多里地,你们要是去投靠李密,又有谁能够阻拦呢 何必让自己这样痛苦。”士兵们都哭着说:“我们和魏大人一起来,不忍心丢下大人而逃走,并不是因为道路难走啊!”魏德深就像这样深得民心。后来他和敌人作战,牺牲在战场上,贵乡、馆陶的百姓至今仍然怀念魏德澡.

专家秘笈

文言文阅读的解题技巧

高考对文言文阅读的要求不是很高,对掌握古汉语知识的要求也不多,阅读文言文的技艺也并不复杂,因此,文言文阅读可以作为考生在高考中获取分数的突破口。文言文阅读方法步骤如下:

1.“读”要有序。

完成文言文阅读题要运用三步阅读法:

第一步:概览全文,明白文中的时、地、人、事,读全试题,但不追究难词难句。对不需译的人名、地名、朝代名、官职名、时间名词等,要边读边用铅笔在其下面一标出,既可防止它干扰“视听”,又可以之作为转换叙述事件的标志。21世纪教育网

第二步:分析“关系”以加深理解。即分析文中人与人、人与事、事与事之间的关系,从而理鳃并确立文段的中心思想。这一步仍不要深究难字难句,因为是从宏观上着眼,它们一般不会影响“分析理解”。

第三步,扫清障碍,筛选概括,准确答题。文段中的加点字和画线的句子一般都是难字难句,它也正是文后的命题依据。对照研读题中所设问题,在珍视“第一印象”的基础上,进行分析印证,以彻底解决所有难点。可呼唤“记忆”,重温课本中学过的类似的字词的用法和句式;可借助狭义语境,瞻前顾后,疏通“文气”;可借助题肢(四个选项),进行比较,验证选优;可借助“注释”(有的文段后边附有),解决相关文化常识和写作背景的问题;甚至还可以大胆猜测推断。要把选项和原文对照,注意选项的说法和原文有无矛盾,有无以偏赅全,有无无中生有,有无分类组合不当,有无把已然说成必然等。

2.“想”要有“据”。

文言语段、题目设置和所学知识,是思考的三大依据。对字词意义及用法的辨误求正唯有从与之相关的语句、语段来分析,才能准确无误,而理解句意(译句)判别对错,要以句中某些关键字词的是与非为衡量标准。同时还要善于利用题与题之间的关联帮助思考。

3.“析”要有“理”。 21世纪教育网

文言文阅读试题所选的文言语段中所含的“理”既有情境事理,也有逻辑事理。在文言文试题的解答过程中,无论是判断字词的意义和用法,还是判断句意、表述的是与非,都应分析文中语境本身形成的关系之理和较为普通的人之常情、事之常理。

4.“选”要讲“系”。

文言文阅读试题的语段及每道选择题是相对独立完整的,其中“题”与“文”、“题”与“题”之间表现出多种相互联系的特点,这就需要在对备选项进行筛选并作出选择的时候,始终注意发现、关照、利用这些联系点。21世纪教育网

21世纪教育网温馨提示:

同学们:针对你们复习内容的巩固与掌握,请认真完成课后强化作业(十四)(十五)(十六)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 18 页 (共 19 页) 版权所有@21世纪教育网