2021年高考语文文言文一轮复习学案专题七:概括分析文意题

文档属性

| 名称 | 2021年高考语文文言文一轮复习学案专题七:概括分析文意题 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-11 15:51:02 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021年高考语文文言文一轮复习专题七:概括分析文意题

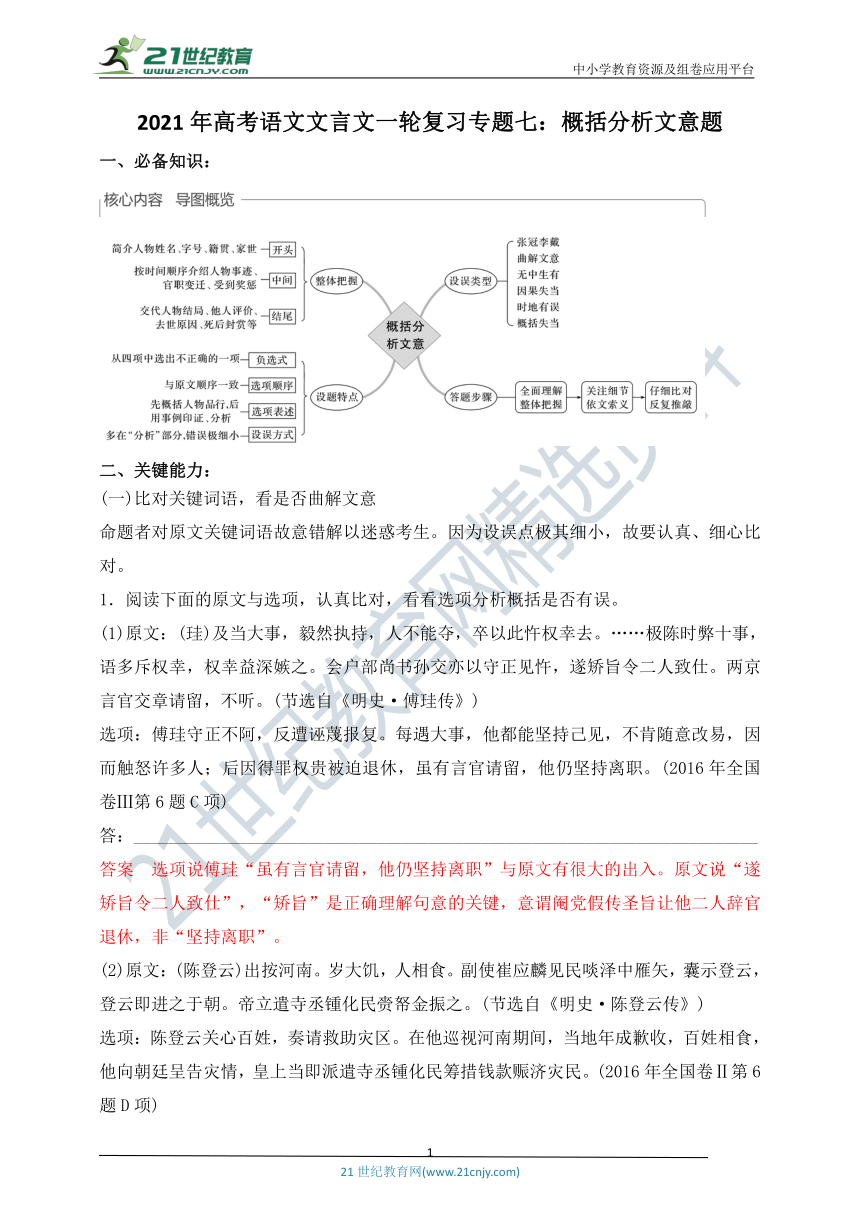

必备知识:

关键能力:

(一)比对关键词语,看是否曲解文意

命题者对原文关键词语故意错解以迷惑考生。因为设误点极其细小,故要认真、细心比对。

1.阅读下面的原文与选项,认真比对,看看选项分析概括是否有误。

(1)原文:(珪)及当大事,毅然执持,人不能夺,卒以此忤权幸去。……极陈时弊十事,语多斥权幸,权幸益深嫉之。会户部尚书孙交亦以守正见忤,遂矫旨令二人致仕。两京言官交章请留,不听。(节选自《明史·傅珪传》)

选项:傅珪守正不阿,反遭诬蔑报复。每遇大事,他都能坚持己见,不肯随意改易,因而触怒许多人;后因得罪权贵被迫退休,虽有言官请留,他仍坚持离职。(2016年全国卷Ⅲ第6题C项)

答:________________________________________________________________________

答案 选项说傅珪“虽有言官请留,他仍坚持离职”与原文有很大的出入。原文说“遂矫旨令二人致仕”,“矫旨”是正确理解句意的关键,意谓阉党假传圣旨让他二人辞官退休,非“坚持离职”。

(2)原文:(陈登云)出按河南。岁大饥,人相食。副使崔应麟见民啖泽中雁矢,囊示登云,登云即进之于朝。帝立遣寺丞锺化民赍帑金振之。(节选自《明史·陈登云传》)

选项:陈登云关心百姓,奏请救助灾区。在他巡视河南期间,当地年成歉收,百姓相食,他向朝廷呈告灾情,皇上当即派遣寺丞锺化民筹措钱款赈济灾民。(2016年全国卷Ⅱ第6题D项)

答:________________________________________________________________________

答案 选项在分析中错解了“赍”字的意思,“赍”在“帝立遣寺丞锺化民赍帑金振之”一句中的意思是“持有”“携带”,选项曲解为“筹措”。

(二)比对添加内容,看是否无中生有(于文有据)

“添加”就是通过“无中生有”的方式,在选项中故意添加一些貌似合理的内容“制造”出错误选项来。辨析时应将原材料中未涉及的内容与原文仔细比对,从而识破“无中生有”(于文无据)的陷阱。

2.阅读下面的原文与选项,认真比对,看看选项分析概括是否有误。

(1)原文:陈公讳步瀛,字麟洲。家故殖财,至公考为文学,好施予,尽亡其赀。

选项:陈步瀛不善经营。陈家以前是经商的,到了他这一辈,他考上了文学科,由于乐善好施,他家的财物全都散尽了。

答:________________________________________________________________________

答案 “不善经营”于文无据。原文“至公考为文学”中的“公考”,意为“陈公的父亲”,“考”原指父亲,后多指已死的父亲;“为文学”是“致力于文学”的意思。

(2)原文:亓诗教复劾正春(指传主翁正春)科场徇私,正春疏辩,益求去。帝虽慰留,然自是不安其位。寻改吏部,掌詹事府,以侍养归。

选项:翁正春遭人弹劾,辞官自辩。在处理韩敬科场事件中遭人弹劾而请求去职,皇帝虽然安慰留任他,却不想让他再担任官职。

答:________________________________________________________________________

答案 “皇帝虽然安慰留任他,却不想让他再担任官职”错,原文“帝虽慰留,然自是不安其位”是“皇帝虽然安慰挽留了他,他却从此不安心自己的职位”的意思;且从后文中的“寻改吏部,掌詹事府”可知,皇帝并没有“不想让他再担任官职”,无中生有。

(三)比对人物,看是否张冠李戴

高考文言文所选的材料大都是记叙性的,除全文记叙的中心人物外,还会写到另外一些人物。这类命题陷阱往往将“彼”强接在“此”上,张冠李戴。辨析时应抓住“是谁,在何时、何地,说过什么话,做过什么事”等信息。尤其要看人称代词及省略句的主语是否标错。

3.阅读下面的原文与选项,认真比对,看看选项分析概括是否有误。

(1)原文:仇钺,字廷威,镇原人。先是,中朝闻变,议以神英为总兵官,而命钺为副。俄传钺降贼,欲追敕还。大学士杨廷和曰:“钺必不从贼,令知朝廷擢用,志当益坚,不然,弃良将资敌人耳。”乃不追。事果定。而刘瑾暱陕西总兵官曹雄,尽以钺功归之,钺竟无殊擢。瑾诛,始进署都督佥事,充宁夏总兵官。寻论功,封咸宁伯,岁禄千石,予世券。

(节选自《明史·仇钺传》)

选项:仇钺功劳被夺,最终得朝廷重赏。仇钺平叛立下奇功,却被刘瑾占为己有,以致未得提拔,直到刘瑾被诛,他才被提拔、封爵,赐予“世券”。

答:________________________________________________________________________

答案 原文是说“而刘瑾暱陕西总兵官曹雄,尽以钺功归之”,因此,最终占仇钺功劳的是陕西总兵官曹雄,而非刘瑾。

(2)原文:于翼字文若,孝闵帝践阼,出为渭州刺史。翼兄寔先莅此州,颇有惠政。翼又推诚布信,事存宽简,夷夏感悦,比之大小冯君焉。

选项:于翼治理有方,得到民众爱戴。在孝闵帝即位后,于翼担任渭州刺史,施政宽容简便,夷夏各族百姓都感激喜悦,把他比作大小冯君。

答:________________________________________________________________________

答案 “把他比作大小冯君”错,应是把他们兄弟俩比作大小冯君。

(四)比对时间、地点,看有无时间颠倒、地点错误

作答时,要了解以时间、地点为顺序的叙写特点,要善于抓住表示时间、地点(主要是任职地点)的词语,识破命题者在时间、地点上的设误点。

4.阅读下面的原文与选项,认真比对,看看选项分析概括是否有误。

(1)原文:(花云)还驻太平,陈友谅以舟师来寇。云与元帅朱文逊结阵迎战,文逊战死。贼攻三日不得入,以巨舟乘涨,缘舟尾攀堞而上。城陷,贼缚云。……(贼)碎其首,缚诸樯丛射之,骂贼不少变,至死声犹壮。

选项:花云与贼寇奋力抗争,至死不屈。花云驻守太平时,陈友谅率水师攻破城池,元帅朱文逊战死,他被俘;花云临危不惧,在被杀害的当口,仍高声痛骂贼寇。

答:________________________________________________________________________

答案 时间有误。原文是“文逊战死”之后“贼攻三日不得入”,而后“城陷”。所以“攻破城池,元帅朱文逊战死”表述错误。

(2)原文:天圣初,(李若谷)判三司户部勾院。使契丹,陛辞,不俟垂帘请对,乃遽诣长春殿奏事,罢知荆南。士族元甲恃荫屡犯法,若谷杖之,曰:“吾代若父兄训之尔。”

选项:李若谷不畏权贵。兼领三司户部勾院时,当地的豪族元甲倚仗祖上的恩荫多次犯法,李若谷对他施了杖刑,并说是替他的父兄教训他。

答:________________________________________________________________________

答案 “兼领三司户部勾院时”错,教训元甲是李若谷在荆南任知州时所为。

(五)比对句间因果关系,看是否因果失当

这类干扰项往往把没有因果关系的事件硬说成有因果关系,或者颠倒了“因”和“果”两者之间的关系。辨析时要注意选项中“因此”“以致”等表因果的词语。在遇到涉及因果关系的选项时,一定要与原文中相关的句子比较一下,仔细分析因果关系是否恰当。

5.阅读下面的原文与选项,认真比对,看看选项分析概括是否有误。

(1)原文:明山宾,字孝若。初,山宾在州,所部平陆县不稔,启出仓米以赡人。后刺史检州曹,失薄书,以山宾为耗阙,有司追责,籍其宅入官,山宾默不自理,更市地造宅。昭明太子闻筑室不就,有令曰:“明祭酒虽出抚大藩,拥旄推毂,珥金拖紫,而恒事屡空。闻构字未成,今送薄助。”

选项:明山宾体恤民情,仁厚宽容。昭明太子分外肯定他能体恤民情,不计得失,因此出资帮助他修房子。

答:________________________________________________________________________

答案 “出资帮助他修房子”原因分析错误。

(2)原文:杨慎,字用修,新都人。十二年八月,武宗微行,始出居庸关,慎抗疏切谏。寻移疾归。世宗嗣位,起充经筵讲官。常讲《舜典》,言:“圣人设赎刑,乃施于小过,俾民自新。若元恶大奸,无可赎之理。”时大珰张锐、于经论死,或言进金银获宥,故及之。

选项:杨慎敢于直言劝谏皇帝。他极力上书劝阻武宗皇帝便服出行,因此被世宗看重,得以担任要职。杨慎也不负所望,时常巧妙劝谏皇帝。

答:________________________________________________________________________

答案 强加因果。文中并没有说他因阻止武宗便服出行而被世宗看重,世宗也没有让杨慎担任要职。

对点专项提升训练:

1.原文:第五伦字伯鱼,京兆长陵人也。迁蜀郡太守。蜀地肥饶,人吏富实,掾史家资多至千万,皆鲜车怒马,以财货自达。伦悉简其丰赡者遣还之,更选孤贫志行之人以处曹任。于是争赇抑绝,所举吏多至九卿、二千石,时以为知人。(选自《后汉书·第五伦列传》)

选项:第五伦整肃吏治,知人善任。第五伦任蜀郡太守时,命令家资多达千万的掾史将财物送给孤单贫穷的人,他所举荐的官吏多官至九卿、二千石。

答:________________________________________________________________________

答案 “命令家资多达千万的掾史将财物送给孤单贫穷的人”说法错误,原文是说第五伦挑选出家财丰足的掾史全部遣送回家,重新挑选孤单贫穷但有志向德行的人担任属吏。

参考译文

第五伦,字伯鱼,京兆长陵人。调任蜀郡太守。蜀郡田地肥沃,官民富裕,掾史家中的资财多至千万,都乘坐漂亮的车子,用高头大马驾车。很多人凭借有财产得以担任官职。第五伦选择那些家境丰足的官吏把他们全部遣送回家,改选孤弱贫寒有节操的人担任属吏。从此争相贿赂之风被禁绝了,他所举荐的人大多官至九卿或二千石的官位,当时人们都认为他善于识别人才。

2.原文:郝杰,字彦辅,蔚州人。劾蓟督刘焘、巡抚耿随卿观望,寇退则断死者报首功,又夺辽东将士棒槌崖战绩,帝敕焘、随卿还籍听勘。(节选自《明史·郝杰传》)

选项:郝杰正直耿介,弹劾有罪之人。蓟督刘焘、巡抚耿随卿消极抗敌,贪取功劳,郝杰上书弹劾,使二者受到应有的惩处。

答:________________________________________________________________________

答案 “听勘”,意为听候勘问、审讯,以判定是否有罪,并不是“惩处”。

参考译文

郝杰,字彦辅,蔚州人。他弹劾蓟州总督刘焘、巡抚耿随卿彼此观望,敌寇退却后他们斩取死者的首级报功,又窃夺辽东将士在棒槌崖的战绩,皇帝敕令刘焘、耿随卿返回原籍听候审讯。

3.原文:宗越善立营阵,每数万人止顿,越自骑马前行,使军人随其后,马止营合,未尝参差。而御众严酷,好行刑诛,睚眦之间,动用军法。时王玄谟御下亦少恩,将士为之语曰:“宁作五年徒,不逐王玄谟。玄谟尚可,宗越杀我。”(节选自《宋书·宗越传》)

选项:宗越严酷嗜杀,冷血无情。他受皇帝诏令杀人,亲自到场主持,见到鞭打俘虏面孔的情形,欣然自得。管束军士严苛,动辄军法处置,王玄谟对他也感到十分恐惧。

答:________________________________________________________________________

答案 张冠李戴,应该是宗越手下将士对宗越感到恐惧。

参考译文

宗越善于安营布阵,每每几万人驻扎,宗越自己骑马往前走,命军人跟随在自己身后,宗越的马停下来,营阵也就弥合,未曾有过丝毫的误差。宗越管束将士十分严酷,喜欢动刑杀人,对于一些小的仇怨,往往使用军法处置。当时王玄谟管理手下人也少施恩惠,将士们为他俩人编了几句顺口溜说:“宁作五年役徒, 也不愿跟随王玄谟。王玄谟尚可,到宗越手下,宗越要杀我。”

4.原文:黄干字直卿,福州闵县人。江西提举常平、赵希怿、知抚州高商老辟为临川令,岁旱,劝粜捕蝗极其力。改知新淦县,吏民习知临川之政,皆喜,不令而政行。

选项:黄干为官期间颇有政绩,政声极佳。黄干任新淦县知县时,官吏百姓都知道他在临川县的政绩,非常高兴。这一年天旱,黄干劝勉百姓卖粮和捕捉蝗虫。

答:________________________________________________________________________

答案 “岁旱,劝粜捕蝗极其力”是黄干在临川时的政绩,而不是他任“新淦知县时”发生的事。

参考译文

黄干,字直卿,福州闽县人。江西提举常平、赵希怿、抚州知州高商老征用黄干担任临川县令,当年天旱,他极力劝勉百姓卖粮和捕捉蝗虫。改任新淦知县,官吏百姓平常知道他临川县的政绩,都感到高兴,(所以)不用命令政令就得以施行。

5.原文:李若拙,字藏用,京兆万年人。若拙初以荫补太庙斋郎,复举拔萃,授大名府户曹参军。时符彦卿在镇,光赞居幕下,若拙得以就养。俄又举进士,王祐典贡举,擢上第,授密州防御推官。登贤良方正直言极谏科,太祖嘉其敏赡,改著作佐郎。

选项:李若拙机敏渊博,深受众人赞赏。他参加进士考试,主考官王祐将他列在上等,并任命他为密州防御推官,后来他又因科考成绩优异而改任著作佐郎。

答:________________________________________________________________________

答案 “改任著作佐郎”是因为“太祖赞赏他的机敏渊博”。

参考译文

李若拙,字藏用,京兆万年人。李若拙起初靠父荫补任太庙斋郎,又考取拔萃科,被任命为大名府户曹参军。当时符彦卿在军镇,李光赞在其幕府,李若拙得以侍养父亲。很快他又考中进士,王祐当时主持科举,他将李若拙列在上等,李若拙被任命为密州防御推官。又考中贤良方正直言极谏科,太祖赞赏他的机敏渊博,改任他为著作佐郎。

6.原文:永乐元年命瑄充总兵官,总督海运,输粟四十九万余石,饷北京及辽东。遂建百万仓于直沽,城天津卫。先是,漕舟行海上,岛人畏漕卒,多闭匿。瑄招令互市,平其直,人交便之。

选项:陈瑄总督海运,运筹处理得当。运送粮食,解决北京、辽东粮饷;在直沽建造大型粮仓,守卫天津城;设立互市,公平交易,让民众得到便利。

答:________________________________________________________________________

答案 “守卫天津城”错,原文“城天津卫”是“修筑天津卫城”之意。

参考译文

永乐元年,皇上命陈瑄充任总兵官,总督海运,将四十九万多石粮食输运到北京和辽东。陈瑄就在直沽修建了可容一百万石粮食的仓库,筑天津卫城。在此之前,运粮船航行海上,岛上居民害怕运粮兵,多躲藏起来。陈瑄招他们出来,令互相贸易,给价公平,人们都很方便。

模拟题精练

阅读下面的文言文,完成文后题目。

彭时,字纯道,安福人。正统十三年进士第一,授修撰。明年,郕王监国,令同商辂入阁预机务。闻继母忧,力辞,不允,乃拜命。释褐逾年参大政,前此未有也。景泰元年,以兵事稍息,得请终制,然由此忤旨。服除,命供事翰林院,不复与阁事。

天顺元年,徐有贞既得罪,岳正、许彬相继罢。帝坐文华殿召见时,曰:“汝非朕所擢状元乎?”时顿首。明日仍命入阁,兼翰林院学士。阁臣自三杨后,为帝所亲擢者,唯时与正二人。而帝方向用李贤,数召贤独对。贤雅重时,退必咨之。时引义争可否,或至失色。贤初小忤,久亦服其谅直,曰:“彭公,真君子也。”慈寿皇太后上尊号,诏告天下。时欲推恩,贤谓一年不宜再赦。时曰:“非赦也,宜行优老典。朝臣父母七十与诰敕,百姓八十给冠带,是‘老吾老以及人之老’也。”贤称善,即奏行之。帝爱时风度,选庶吉士,命贤尽用北人,南人必若时者方可。贤以语时。俄中官牛玉宣旨,时谓玉曰:“南士出时上者不少,何可抑之。”已,选十五人,南六人与焉。门达构贤,帝惑之,曰:“去贤,行专用时矣。”或传其语,时矍然曰:“李公有经济才,何可去?”因力直之。且曰:“贤去,时不得独留。”语闻,帝意乃解。

五年,得疾在告。逾三月,帝趣赴阁视事,免朝参。是冬,无雪。疏言:“光禄寺采办,各城门抽分,掊克不堪。而献珍珠宝石者,倍估增直,渔竭帑藏。乞革其弊,以惠小民。”帝优诏褒纳。畿辅、山东、河南旱,请免夏税盐钞,及太仆寺赔课马。京师米贵,请发仓储五十万石平粜。并从之。时以旧臣见倚重,遇事争执无所避。而是时帝怠于政,大臣希得见,时颇怀忧。时立朝三十年,孜孜奉国,持正存大体,公退未尝以政语子弟。有所论荐,不使其人知。燕居无惰容,服御俭约,无声乐之奉,非其义不取,有古大臣风。

(节选自《明史·彭时传》)

7.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.彭时富有才华,深受重用。他先是经过殿试考中了状元,后来被破例提拔,参与国家机要事务,深受皇帝倚重。

B.彭时刚正耿直,力持正理。他时常引据大义,与李贤争论是非;当李贤被陷害时,他也能极力维护,打消了皇上罢免李贤的念头。

C.彭时关心百姓,体恤民生。他向皇上建议实行优待老人的制度,并提出了减免税收、革除弊端等一系列施惠百姓的措施。

D.彭时心怀国政,奉公持正。他在朝三十年,精诚辅政,坚持原则,不向家人透露朝中政事;选拔推荐人才,不让当事人知道。

答案 C

解析 “他向皇上建议……制度”错,原文为“贤称善,即奏行之”,是彭时对李贤说的,李贤上奏了皇上。

8.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.彭时真诚坦率,没有地域偏见。李贤对他曾有抵触,但相处久了也称赞他是“真君子”;皇帝要求他选用北人任庶吉士,他认为不可压制有才能的南人。

B.彭时为人正直,力挺被诬同僚。门达构陷李贤时,他认为李贤有经世济民的才能,不应去职;他不仅尽力为李贤伸冤,而且表示自己要和李贤共进退。

C.彭时敢于谏言,处处为民着想。他曾上疏指出光禄寺和城门官盘剥百姓,进献宝物之人虚抬价格,搜刮国库;当发生旱灾时,他又请求开仓平抑粮价。

D.彭时持正修身,有古大臣之风。他勤勉奉国多年,退朝后不与子弟谈论政事,选拔举荐时绝不让被荐者知晓;闲居时绝不懒散,日常生活也十分俭朴。

答案 A

解析 皇帝要求李贤选用北人任庶吉士,并非彭时。

参考译文

彭时,字纯道,安福人。正统十三年,考中进士第一名,被授予修撰之职。第二年,郕王监国,令彭时与商辂入阁参预机务。(之后不久)他听到继母去世的消息,极力推辞,不被允许,才接受任命。当官一年多就参预大政,这是从前不曾有过的。景泰元年,因为战事稍有平息,彭时被准许回家守孝,但他因此也忤逆了皇上。守孝期满后,命他到翰林院供事,不再参与内阁事务。

天顺元年,徐有贞获罪之后,岳正、许彬也相继被罢免。皇上坐在文华殿召见彭时,说:“你不是朕所钦点的状元吗?”彭时叩头。第二天皇上仍命他入阁,让他兼任翰林院学士。内阁大臣自三杨之后,为皇上所亲自提拔的,只有彭时和岳正二人。而皇上(此时)正信任李贤,多次单独召见李贤谈话。李贤向来推重彭时,退下后一定向他咨询。彭时常常引据大义,与他争论是否可行,有时甚至动了真气。李贤刚开始时有点儿不高兴,时间长了也就佩服他诚恳正直,说:“彭公,是真君子。”慈寿皇太后上尊号,下诏布告天下。彭时想请皇上推恩,李贤说一年之内不宜两次大赦。彭时说:“不是要大赦,(而是)应该实行优待老人的制度。朝廷大臣的父母,七十岁以上的应给与加封,百姓八十岁以上的给冠带,这才是‘老吾老以及人之老’。”李贤很赞赏,立即上奏实行。皇上喜欢彭时的风度,选取庶吉士时,命令李贤全部任用北方人,南方人一定要像彭时那样,才可任用。李贤对彭时说起这事。不久宦官牛玉宣读圣旨,彭时对牛玉说:“南方之士比我彭时优秀的不少,怎能压制他们?”过后,选了十五人,南方人有六个在其中。门达陷害李贤,皇上受到迷惑,说:“罢免李贤,那将专用彭时了。”有人传出这句话,彭时很吃惊地说:“李公有经世济民之才,怎可罢去?”于是极力为李贤申辩。并说:“如果李贤被罢去,彭时不能独留。”皇上听到这话,对李贤的怒意才消解。

五年,(彭时)患病请假。过了三个月,皇上催他到内阁办事,免予朝参。这年冬天,没有下雪。彭时上疏说:“光禄寺采办,各个城门抽税,都严重搜刮。而献上珍珠宝石的人,又加倍估算它的价值,掠取国库财物。请革除这些弊端,使百姓受惠。”皇上优诏褒奖他,并采纳了他的建议。京城周围地区、山东、河南干旱,(彭时)请求免除夏税和盐钞,以及太仆寺索赔损失的官马。京师米贵,彭时请求发出仓库储米五十万石来平卖。皇上都听从了。彭时凭借旧臣的身份受到倚重,遇到事情他都极力争执,毫不回避。而这时皇帝在政事上懒惰松懈,大臣很少能见到他,彭时深感忧虑。彭时在朝三十年,孜孜奉国,力持正理,保全大体,公于朝中回来后从不对子弟谈论政事。有什么论奏和推荐,都不让当事人知道。平时安居没有懒惰的仪容,在服饰车马器用方面俭省节约,没有声伎歌舞的享受,不合大义的东西不取,有古代大臣的风采。

阅读下面的文言文,完成文后题目。

高睿身长七尺,容仪甚伟,闲习吏职,有知人之鉴。二年,出为定州刺史,加抚军将军、六州大都督,时年十七。睿留心庶事,纠摘奸非,劝课农桑,接礼民俊,所部大治,称为良牧。

六年,诏睿领山东兵数万监筑长城。于时盛夏六月,睿在途中,屏除盖扇,亲与军人同其劳苦。而定州先有冰室,每岁藏冰,长史宋钦道以睿冒犯暑热,遂遣舆冰,倍道追送。正值日中停车,炎赫尤甚,人皆不堪,而送冰者至,咸谓得冰一时之要。睿乃对之叹息云:“三军之人,皆饮温水,吾以何义,独进寒冰?非追名古将,实情所不忍。”遂至消液,竟不一尝。兵人感悦,遐迩称叹。先是,役徒罢作,任其自返。丁壮之辈,各自先归;羸弱之徒,弃在山北,加以饥病,多致僵殒。睿于是亲帅所部,与之俱还,配合州乡,部分营伍,督帅监领,强弱相持,遇善水草,即为停顿,分有馀,赡不足,屯以全者十三四焉。

天统中,拜司空,摄录尚书事。突厥尝侵轶至并州,帝亲御戎,六军进止皆令取睿节度。以功复封宣城郡公。摄宗正卿,进拜太尉,监议五礼。睿久典朝政,清真自守,誉望日隆,渐被疏忌,乃撰古之忠臣义士,号曰《要言》,以致其意。

世祖崩,葬后数日,睿与冯翊王润、安德王延宗及元文遥奏后主云:“和士开不宜仍居内任。”并入奏太后,因出士开为兖州刺史。太后曰:“士开旧经驱使,欲留过百日。”睿正色不许。数日之内,太后数以为言。有中官要人知太后密旨,谓睿曰:“太后意既如此,殿下何宜苦违。”睿曰:“吾国家事重,死且不避,若贪生苟全,令国家扰攘,非吾志也。”遂重进言,词理恳切。太后令酌酒赐睿。睿正色曰:“今论国家大事,非为卮酒!”言讫便出。出至永巷,遇兵被执,送华林园,于雀离佛院令刘桃枝拉而杀之,时年三十六。大雾三日,朝野冤惜之。期年后,诏听以王礼葬,竟无赠谥焉。(选自《北齐书·列传第五》,有删改)

9.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.高睿相貌堂堂,仪表出众。他少年得志,政务娴熟,知人善任。天保二年,就外放担任定州刺史,加抚军将军、六州大都督。

B.高睿关心、爱护百姓。天保六年,高睿率领几万太行山以东的士兵监修长城,完成任务后,他率领军队精心护送服劳役的人返回家乡。

C.高睿曾深受皇帝器重。皇帝亲征,抗击突厥的侵扰,六军调度全交给高睿指挥。曾兼任宗正卿,任太尉,主持国家五礼的修订。

D.高睿忠心为国。高睿不听宦官的劝说,拒绝太后的利诱,坚决要求和士开离开宫廷,并因此被太后派人杀害,年仅三十六岁。

答案 D

解析 “拒绝太后的利诱”错,原文是“太后令酌酒赐睿”,并非“利诱”。

10.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.高睿少年得志,政务娴熟,知人善任。他留心各种事务,督察揭发邪恶不法之事,奖励督促农桑,接待礼遇各方人才,治下政风很好,被誉为贤能的州郡长官。

B.高睿与士卒同甘共苦。监修长城的途中,定州长史宋钦道派人用车子送来冰块,尽管酷热难当,高睿仍拒绝独自享用,而与士兵们分享,全军感动,远近称颂。

C.高睿位高权重。皇帝亲征时,高睿负责调度六军。他长期主持朝政,尽管清真自守,仍渐渐受到猜忌而被疏远。高睿于是编撰古代忠臣义士事迹来表明心迹。

D.高睿刚正不阿,坚持正义。为了维护国家安定,高睿不惜违抗太后的旨意,多次进言,要求外放和士开。后来,高睿因此遭到杀害,朝野上下都为他冤痛叹惜。

答案 B

解析 “与士兵们分享”无中生有。

参考译文

高睿身高七尺,相貌仪表很出众,对于官吏职务十分清楚熟悉,而且有知人善任之明。天保二年,外放任定州刺史,担任抚军将军、六州大都督,当时他十七岁。高睿留心各种事务,督察揭发邪恶不法之事,奖励督促农桑,接待礼遇各方人才,治下政风很好,被誉为贤能的州郡长官。

天保六年,朝廷命令高睿率领数万太行山以东的士兵监修长城。当时正是盛夏六月,高睿在途中撤了伞盖和扇子,亲自与士卒同劳苦。定州原本就有冰窖,每年贮藏冰块,定州长史宋钦道见他这样冒着暑热(工作),便派人用车子载上冰块快马加鞭地追送前来。正当中午停止行军,酷热难当,人们都热得受不了,送冰块的人正好赶到,大家都说得到一块冰正是这时候最需要的。高睿却对着冰块叹息说:“三军将士都喝温水,我凭什么单独享用寒冰呢?倒不是追求古代名将的风范,实在是在情理上不忍心。”于是直到冰块都融化了,最终也没有尝一口。全军感动,远近称颂。在这以前,服劳役的人完成任务后,任由他们各自回家。年轻力壮的便都自己先走了,身体瘦弱之人便被丢在大山以北,再加上饥饿患病,大多仰面倒下死掉了。高睿于是亲自率领所属各部,跟这些人一起返乡,并按州郡县乡,划分营伍,命令各级军将监领,要求强弱相互扶持,遇到水草丰茂之地,就驻扎休整,将多余的食物给养分出,供给不足的人,因此而保全下来的病弱之人有十分之三四。

天统年间,授官司空,兼管尚书省政务。突厥曾派兵侵扰直至并州,皇帝亲征抵御突厥,六军调度全交给高睿指挥。高睿因为功劳大又被封为宣城郡公。兼任宗正卿,晋升任太尉,主持国家五礼的修订。高睿长期主持朝政,一直清廉质朴坚持操守,声誉名望越来越高,也就渐渐地受到猜忌而被疏远了,于是编撰古代忠臣义士的事迹,题为“要言”,用来表明心迹。

世祖去世,下葬后几天,高睿便和冯翊王高润、安德王高延宗以及元文遥等人启奏后主说:“和士开这人不适合仍在宫中任职。”并入内庭奏明皇太后,于是外放和士开任兖州刺史。太后说:“士开一向受任用,想等守丧百日后再说。”高睿严肃地(回答说)不同意。几天之内,太后多次发话要求留下和士开。有内廷宦官显要之人知道太后的心思,劝高睿说:“太后的意思已如此明白,您又何必苦苦违抗懿旨呢?”高睿说:“我认为国家的事情重要,死尚且不回避,倘若贪生怕死苟全性命,令国家陷入祸乱之中,这绝不是我所愿意的。”于是再次进言,情辞恳切。太后令人斟酒赐给他。高睿正色(严拒)说:“现在讨论的是国家大事,不是为这一杯酒!”说完便气冲冲地走了。出来走到永巷处,遇到武士,被捕,被押送到华林园,在雀离佛院中,太后令刘桃枝把他拉出来杀了,当时年仅三十六岁。天降三天大雾,朝野上下都为他冤痛叹惜。满一年后,皇帝才下诏允许用王的礼仪安葬(他),最终没有给任何谥号。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

2021年高考语文文言文一轮复习专题七:概括分析文意题

必备知识:

关键能力:

(一)比对关键词语,看是否曲解文意

命题者对原文关键词语故意错解以迷惑考生。因为设误点极其细小,故要认真、细心比对。

1.阅读下面的原文与选项,认真比对,看看选项分析概括是否有误。

(1)原文:(珪)及当大事,毅然执持,人不能夺,卒以此忤权幸去。……极陈时弊十事,语多斥权幸,权幸益深嫉之。会户部尚书孙交亦以守正见忤,遂矫旨令二人致仕。两京言官交章请留,不听。(节选自《明史·傅珪传》)

选项:傅珪守正不阿,反遭诬蔑报复。每遇大事,他都能坚持己见,不肯随意改易,因而触怒许多人;后因得罪权贵被迫退休,虽有言官请留,他仍坚持离职。(2016年全国卷Ⅲ第6题C项)

答:________________________________________________________________________

答案 选项说傅珪“虽有言官请留,他仍坚持离职”与原文有很大的出入。原文说“遂矫旨令二人致仕”,“矫旨”是正确理解句意的关键,意谓阉党假传圣旨让他二人辞官退休,非“坚持离职”。

(2)原文:(陈登云)出按河南。岁大饥,人相食。副使崔应麟见民啖泽中雁矢,囊示登云,登云即进之于朝。帝立遣寺丞锺化民赍帑金振之。(节选自《明史·陈登云传》)

选项:陈登云关心百姓,奏请救助灾区。在他巡视河南期间,当地年成歉收,百姓相食,他向朝廷呈告灾情,皇上当即派遣寺丞锺化民筹措钱款赈济灾民。(2016年全国卷Ⅱ第6题D项)

答:________________________________________________________________________

答案 选项在分析中错解了“赍”字的意思,“赍”在“帝立遣寺丞锺化民赍帑金振之”一句中的意思是“持有”“携带”,选项曲解为“筹措”。

(二)比对添加内容,看是否无中生有(于文有据)

“添加”就是通过“无中生有”的方式,在选项中故意添加一些貌似合理的内容“制造”出错误选项来。辨析时应将原材料中未涉及的内容与原文仔细比对,从而识破“无中生有”(于文无据)的陷阱。

2.阅读下面的原文与选项,认真比对,看看选项分析概括是否有误。

(1)原文:陈公讳步瀛,字麟洲。家故殖财,至公考为文学,好施予,尽亡其赀。

选项:陈步瀛不善经营。陈家以前是经商的,到了他这一辈,他考上了文学科,由于乐善好施,他家的财物全都散尽了。

答:________________________________________________________________________

答案 “不善经营”于文无据。原文“至公考为文学”中的“公考”,意为“陈公的父亲”,“考”原指父亲,后多指已死的父亲;“为文学”是“致力于文学”的意思。

(2)原文:亓诗教复劾正春(指传主翁正春)科场徇私,正春疏辩,益求去。帝虽慰留,然自是不安其位。寻改吏部,掌詹事府,以侍养归。

选项:翁正春遭人弹劾,辞官自辩。在处理韩敬科场事件中遭人弹劾而请求去职,皇帝虽然安慰留任他,却不想让他再担任官职。

答:________________________________________________________________________

答案 “皇帝虽然安慰留任他,却不想让他再担任官职”错,原文“帝虽慰留,然自是不安其位”是“皇帝虽然安慰挽留了他,他却从此不安心自己的职位”的意思;且从后文中的“寻改吏部,掌詹事府”可知,皇帝并没有“不想让他再担任官职”,无中生有。

(三)比对人物,看是否张冠李戴

高考文言文所选的材料大都是记叙性的,除全文记叙的中心人物外,还会写到另外一些人物。这类命题陷阱往往将“彼”强接在“此”上,张冠李戴。辨析时应抓住“是谁,在何时、何地,说过什么话,做过什么事”等信息。尤其要看人称代词及省略句的主语是否标错。

3.阅读下面的原文与选项,认真比对,看看选项分析概括是否有误。

(1)原文:仇钺,字廷威,镇原人。先是,中朝闻变,议以神英为总兵官,而命钺为副。俄传钺降贼,欲追敕还。大学士杨廷和曰:“钺必不从贼,令知朝廷擢用,志当益坚,不然,弃良将资敌人耳。”乃不追。事果定。而刘瑾暱陕西总兵官曹雄,尽以钺功归之,钺竟无殊擢。瑾诛,始进署都督佥事,充宁夏总兵官。寻论功,封咸宁伯,岁禄千石,予世券。

(节选自《明史·仇钺传》)

选项:仇钺功劳被夺,最终得朝廷重赏。仇钺平叛立下奇功,却被刘瑾占为己有,以致未得提拔,直到刘瑾被诛,他才被提拔、封爵,赐予“世券”。

答:________________________________________________________________________

答案 原文是说“而刘瑾暱陕西总兵官曹雄,尽以钺功归之”,因此,最终占仇钺功劳的是陕西总兵官曹雄,而非刘瑾。

(2)原文:于翼字文若,孝闵帝践阼,出为渭州刺史。翼兄寔先莅此州,颇有惠政。翼又推诚布信,事存宽简,夷夏感悦,比之大小冯君焉。

选项:于翼治理有方,得到民众爱戴。在孝闵帝即位后,于翼担任渭州刺史,施政宽容简便,夷夏各族百姓都感激喜悦,把他比作大小冯君。

答:________________________________________________________________________

答案 “把他比作大小冯君”错,应是把他们兄弟俩比作大小冯君。

(四)比对时间、地点,看有无时间颠倒、地点错误

作答时,要了解以时间、地点为顺序的叙写特点,要善于抓住表示时间、地点(主要是任职地点)的词语,识破命题者在时间、地点上的设误点。

4.阅读下面的原文与选项,认真比对,看看选项分析概括是否有误。

(1)原文:(花云)还驻太平,陈友谅以舟师来寇。云与元帅朱文逊结阵迎战,文逊战死。贼攻三日不得入,以巨舟乘涨,缘舟尾攀堞而上。城陷,贼缚云。……(贼)碎其首,缚诸樯丛射之,骂贼不少变,至死声犹壮。

选项:花云与贼寇奋力抗争,至死不屈。花云驻守太平时,陈友谅率水师攻破城池,元帅朱文逊战死,他被俘;花云临危不惧,在被杀害的当口,仍高声痛骂贼寇。

答:________________________________________________________________________

答案 时间有误。原文是“文逊战死”之后“贼攻三日不得入”,而后“城陷”。所以“攻破城池,元帅朱文逊战死”表述错误。

(2)原文:天圣初,(李若谷)判三司户部勾院。使契丹,陛辞,不俟垂帘请对,乃遽诣长春殿奏事,罢知荆南。士族元甲恃荫屡犯法,若谷杖之,曰:“吾代若父兄训之尔。”

选项:李若谷不畏权贵。兼领三司户部勾院时,当地的豪族元甲倚仗祖上的恩荫多次犯法,李若谷对他施了杖刑,并说是替他的父兄教训他。

答:________________________________________________________________________

答案 “兼领三司户部勾院时”错,教训元甲是李若谷在荆南任知州时所为。

(五)比对句间因果关系,看是否因果失当

这类干扰项往往把没有因果关系的事件硬说成有因果关系,或者颠倒了“因”和“果”两者之间的关系。辨析时要注意选项中“因此”“以致”等表因果的词语。在遇到涉及因果关系的选项时,一定要与原文中相关的句子比较一下,仔细分析因果关系是否恰当。

5.阅读下面的原文与选项,认真比对,看看选项分析概括是否有误。

(1)原文:明山宾,字孝若。初,山宾在州,所部平陆县不稔,启出仓米以赡人。后刺史检州曹,失薄书,以山宾为耗阙,有司追责,籍其宅入官,山宾默不自理,更市地造宅。昭明太子闻筑室不就,有令曰:“明祭酒虽出抚大藩,拥旄推毂,珥金拖紫,而恒事屡空。闻构字未成,今送薄助。”

选项:明山宾体恤民情,仁厚宽容。昭明太子分外肯定他能体恤民情,不计得失,因此出资帮助他修房子。

答:________________________________________________________________________

答案 “出资帮助他修房子”原因分析错误。

(2)原文:杨慎,字用修,新都人。十二年八月,武宗微行,始出居庸关,慎抗疏切谏。寻移疾归。世宗嗣位,起充经筵讲官。常讲《舜典》,言:“圣人设赎刑,乃施于小过,俾民自新。若元恶大奸,无可赎之理。”时大珰张锐、于经论死,或言进金银获宥,故及之。

选项:杨慎敢于直言劝谏皇帝。他极力上书劝阻武宗皇帝便服出行,因此被世宗看重,得以担任要职。杨慎也不负所望,时常巧妙劝谏皇帝。

答:________________________________________________________________________

答案 强加因果。文中并没有说他因阻止武宗便服出行而被世宗看重,世宗也没有让杨慎担任要职。

对点专项提升训练:

1.原文:第五伦字伯鱼,京兆长陵人也。迁蜀郡太守。蜀地肥饶,人吏富实,掾史家资多至千万,皆鲜车怒马,以财货自达。伦悉简其丰赡者遣还之,更选孤贫志行之人以处曹任。于是争赇抑绝,所举吏多至九卿、二千石,时以为知人。(选自《后汉书·第五伦列传》)

选项:第五伦整肃吏治,知人善任。第五伦任蜀郡太守时,命令家资多达千万的掾史将财物送给孤单贫穷的人,他所举荐的官吏多官至九卿、二千石。

答:________________________________________________________________________

答案 “命令家资多达千万的掾史将财物送给孤单贫穷的人”说法错误,原文是说第五伦挑选出家财丰足的掾史全部遣送回家,重新挑选孤单贫穷但有志向德行的人担任属吏。

参考译文

第五伦,字伯鱼,京兆长陵人。调任蜀郡太守。蜀郡田地肥沃,官民富裕,掾史家中的资财多至千万,都乘坐漂亮的车子,用高头大马驾车。很多人凭借有财产得以担任官职。第五伦选择那些家境丰足的官吏把他们全部遣送回家,改选孤弱贫寒有节操的人担任属吏。从此争相贿赂之风被禁绝了,他所举荐的人大多官至九卿或二千石的官位,当时人们都认为他善于识别人才。

2.原文:郝杰,字彦辅,蔚州人。劾蓟督刘焘、巡抚耿随卿观望,寇退则断死者报首功,又夺辽东将士棒槌崖战绩,帝敕焘、随卿还籍听勘。(节选自《明史·郝杰传》)

选项:郝杰正直耿介,弹劾有罪之人。蓟督刘焘、巡抚耿随卿消极抗敌,贪取功劳,郝杰上书弹劾,使二者受到应有的惩处。

答:________________________________________________________________________

答案 “听勘”,意为听候勘问、审讯,以判定是否有罪,并不是“惩处”。

参考译文

郝杰,字彦辅,蔚州人。他弹劾蓟州总督刘焘、巡抚耿随卿彼此观望,敌寇退却后他们斩取死者的首级报功,又窃夺辽东将士在棒槌崖的战绩,皇帝敕令刘焘、耿随卿返回原籍听候审讯。

3.原文:宗越善立营阵,每数万人止顿,越自骑马前行,使军人随其后,马止营合,未尝参差。而御众严酷,好行刑诛,睚眦之间,动用军法。时王玄谟御下亦少恩,将士为之语曰:“宁作五年徒,不逐王玄谟。玄谟尚可,宗越杀我。”(节选自《宋书·宗越传》)

选项:宗越严酷嗜杀,冷血无情。他受皇帝诏令杀人,亲自到场主持,见到鞭打俘虏面孔的情形,欣然自得。管束军士严苛,动辄军法处置,王玄谟对他也感到十分恐惧。

答:________________________________________________________________________

答案 张冠李戴,应该是宗越手下将士对宗越感到恐惧。

参考译文

宗越善于安营布阵,每每几万人驻扎,宗越自己骑马往前走,命军人跟随在自己身后,宗越的马停下来,营阵也就弥合,未曾有过丝毫的误差。宗越管束将士十分严酷,喜欢动刑杀人,对于一些小的仇怨,往往使用军法处置。当时王玄谟管理手下人也少施恩惠,将士们为他俩人编了几句顺口溜说:“宁作五年役徒, 也不愿跟随王玄谟。王玄谟尚可,到宗越手下,宗越要杀我。”

4.原文:黄干字直卿,福州闵县人。江西提举常平、赵希怿、知抚州高商老辟为临川令,岁旱,劝粜捕蝗极其力。改知新淦县,吏民习知临川之政,皆喜,不令而政行。

选项:黄干为官期间颇有政绩,政声极佳。黄干任新淦县知县时,官吏百姓都知道他在临川县的政绩,非常高兴。这一年天旱,黄干劝勉百姓卖粮和捕捉蝗虫。

答:________________________________________________________________________

答案 “岁旱,劝粜捕蝗极其力”是黄干在临川时的政绩,而不是他任“新淦知县时”发生的事。

参考译文

黄干,字直卿,福州闽县人。江西提举常平、赵希怿、抚州知州高商老征用黄干担任临川县令,当年天旱,他极力劝勉百姓卖粮和捕捉蝗虫。改任新淦知县,官吏百姓平常知道他临川县的政绩,都感到高兴,(所以)不用命令政令就得以施行。

5.原文:李若拙,字藏用,京兆万年人。若拙初以荫补太庙斋郎,复举拔萃,授大名府户曹参军。时符彦卿在镇,光赞居幕下,若拙得以就养。俄又举进士,王祐典贡举,擢上第,授密州防御推官。登贤良方正直言极谏科,太祖嘉其敏赡,改著作佐郎。

选项:李若拙机敏渊博,深受众人赞赏。他参加进士考试,主考官王祐将他列在上等,并任命他为密州防御推官,后来他又因科考成绩优异而改任著作佐郎。

答:________________________________________________________________________

答案 “改任著作佐郎”是因为“太祖赞赏他的机敏渊博”。

参考译文

李若拙,字藏用,京兆万年人。李若拙起初靠父荫补任太庙斋郎,又考取拔萃科,被任命为大名府户曹参军。当时符彦卿在军镇,李光赞在其幕府,李若拙得以侍养父亲。很快他又考中进士,王祐当时主持科举,他将李若拙列在上等,李若拙被任命为密州防御推官。又考中贤良方正直言极谏科,太祖赞赏他的机敏渊博,改任他为著作佐郎。

6.原文:永乐元年命瑄充总兵官,总督海运,输粟四十九万余石,饷北京及辽东。遂建百万仓于直沽,城天津卫。先是,漕舟行海上,岛人畏漕卒,多闭匿。瑄招令互市,平其直,人交便之。

选项:陈瑄总督海运,运筹处理得当。运送粮食,解决北京、辽东粮饷;在直沽建造大型粮仓,守卫天津城;设立互市,公平交易,让民众得到便利。

答:________________________________________________________________________

答案 “守卫天津城”错,原文“城天津卫”是“修筑天津卫城”之意。

参考译文

永乐元年,皇上命陈瑄充任总兵官,总督海运,将四十九万多石粮食输运到北京和辽东。陈瑄就在直沽修建了可容一百万石粮食的仓库,筑天津卫城。在此之前,运粮船航行海上,岛上居民害怕运粮兵,多躲藏起来。陈瑄招他们出来,令互相贸易,给价公平,人们都很方便。

模拟题精练

阅读下面的文言文,完成文后题目。

彭时,字纯道,安福人。正统十三年进士第一,授修撰。明年,郕王监国,令同商辂入阁预机务。闻继母忧,力辞,不允,乃拜命。释褐逾年参大政,前此未有也。景泰元年,以兵事稍息,得请终制,然由此忤旨。服除,命供事翰林院,不复与阁事。

天顺元年,徐有贞既得罪,岳正、许彬相继罢。帝坐文华殿召见时,曰:“汝非朕所擢状元乎?”时顿首。明日仍命入阁,兼翰林院学士。阁臣自三杨后,为帝所亲擢者,唯时与正二人。而帝方向用李贤,数召贤独对。贤雅重时,退必咨之。时引义争可否,或至失色。贤初小忤,久亦服其谅直,曰:“彭公,真君子也。”慈寿皇太后上尊号,诏告天下。时欲推恩,贤谓一年不宜再赦。时曰:“非赦也,宜行优老典。朝臣父母七十与诰敕,百姓八十给冠带,是‘老吾老以及人之老’也。”贤称善,即奏行之。帝爱时风度,选庶吉士,命贤尽用北人,南人必若时者方可。贤以语时。俄中官牛玉宣旨,时谓玉曰:“南士出时上者不少,何可抑之。”已,选十五人,南六人与焉。门达构贤,帝惑之,曰:“去贤,行专用时矣。”或传其语,时矍然曰:“李公有经济才,何可去?”因力直之。且曰:“贤去,时不得独留。”语闻,帝意乃解。

五年,得疾在告。逾三月,帝趣赴阁视事,免朝参。是冬,无雪。疏言:“光禄寺采办,各城门抽分,掊克不堪。而献珍珠宝石者,倍估增直,渔竭帑藏。乞革其弊,以惠小民。”帝优诏褒纳。畿辅、山东、河南旱,请免夏税盐钞,及太仆寺赔课马。京师米贵,请发仓储五十万石平粜。并从之。时以旧臣见倚重,遇事争执无所避。而是时帝怠于政,大臣希得见,时颇怀忧。时立朝三十年,孜孜奉国,持正存大体,公退未尝以政语子弟。有所论荐,不使其人知。燕居无惰容,服御俭约,无声乐之奉,非其义不取,有古大臣风。

(节选自《明史·彭时传》)

7.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.彭时富有才华,深受重用。他先是经过殿试考中了状元,后来被破例提拔,参与国家机要事务,深受皇帝倚重。

B.彭时刚正耿直,力持正理。他时常引据大义,与李贤争论是非;当李贤被陷害时,他也能极力维护,打消了皇上罢免李贤的念头。

C.彭时关心百姓,体恤民生。他向皇上建议实行优待老人的制度,并提出了减免税收、革除弊端等一系列施惠百姓的措施。

D.彭时心怀国政,奉公持正。他在朝三十年,精诚辅政,坚持原则,不向家人透露朝中政事;选拔推荐人才,不让当事人知道。

答案 C

解析 “他向皇上建议……制度”错,原文为“贤称善,即奏行之”,是彭时对李贤说的,李贤上奏了皇上。

8.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.彭时真诚坦率,没有地域偏见。李贤对他曾有抵触,但相处久了也称赞他是“真君子”;皇帝要求他选用北人任庶吉士,他认为不可压制有才能的南人。

B.彭时为人正直,力挺被诬同僚。门达构陷李贤时,他认为李贤有经世济民的才能,不应去职;他不仅尽力为李贤伸冤,而且表示自己要和李贤共进退。

C.彭时敢于谏言,处处为民着想。他曾上疏指出光禄寺和城门官盘剥百姓,进献宝物之人虚抬价格,搜刮国库;当发生旱灾时,他又请求开仓平抑粮价。

D.彭时持正修身,有古大臣之风。他勤勉奉国多年,退朝后不与子弟谈论政事,选拔举荐时绝不让被荐者知晓;闲居时绝不懒散,日常生活也十分俭朴。

答案 A

解析 皇帝要求李贤选用北人任庶吉士,并非彭时。

参考译文

彭时,字纯道,安福人。正统十三年,考中进士第一名,被授予修撰之职。第二年,郕王监国,令彭时与商辂入阁参预机务。(之后不久)他听到继母去世的消息,极力推辞,不被允许,才接受任命。当官一年多就参预大政,这是从前不曾有过的。景泰元年,因为战事稍有平息,彭时被准许回家守孝,但他因此也忤逆了皇上。守孝期满后,命他到翰林院供事,不再参与内阁事务。

天顺元年,徐有贞获罪之后,岳正、许彬也相继被罢免。皇上坐在文华殿召见彭时,说:“你不是朕所钦点的状元吗?”彭时叩头。第二天皇上仍命他入阁,让他兼任翰林院学士。内阁大臣自三杨之后,为皇上所亲自提拔的,只有彭时和岳正二人。而皇上(此时)正信任李贤,多次单独召见李贤谈话。李贤向来推重彭时,退下后一定向他咨询。彭时常常引据大义,与他争论是否可行,有时甚至动了真气。李贤刚开始时有点儿不高兴,时间长了也就佩服他诚恳正直,说:“彭公,是真君子。”慈寿皇太后上尊号,下诏布告天下。彭时想请皇上推恩,李贤说一年之内不宜两次大赦。彭时说:“不是要大赦,(而是)应该实行优待老人的制度。朝廷大臣的父母,七十岁以上的应给与加封,百姓八十岁以上的给冠带,这才是‘老吾老以及人之老’。”李贤很赞赏,立即上奏实行。皇上喜欢彭时的风度,选取庶吉士时,命令李贤全部任用北方人,南方人一定要像彭时那样,才可任用。李贤对彭时说起这事。不久宦官牛玉宣读圣旨,彭时对牛玉说:“南方之士比我彭时优秀的不少,怎能压制他们?”过后,选了十五人,南方人有六个在其中。门达陷害李贤,皇上受到迷惑,说:“罢免李贤,那将专用彭时了。”有人传出这句话,彭时很吃惊地说:“李公有经世济民之才,怎可罢去?”于是极力为李贤申辩。并说:“如果李贤被罢去,彭时不能独留。”皇上听到这话,对李贤的怒意才消解。

五年,(彭时)患病请假。过了三个月,皇上催他到内阁办事,免予朝参。这年冬天,没有下雪。彭时上疏说:“光禄寺采办,各个城门抽税,都严重搜刮。而献上珍珠宝石的人,又加倍估算它的价值,掠取国库财物。请革除这些弊端,使百姓受惠。”皇上优诏褒奖他,并采纳了他的建议。京城周围地区、山东、河南干旱,(彭时)请求免除夏税和盐钞,以及太仆寺索赔损失的官马。京师米贵,彭时请求发出仓库储米五十万石来平卖。皇上都听从了。彭时凭借旧臣的身份受到倚重,遇到事情他都极力争执,毫不回避。而这时皇帝在政事上懒惰松懈,大臣很少能见到他,彭时深感忧虑。彭时在朝三十年,孜孜奉国,力持正理,保全大体,公于朝中回来后从不对子弟谈论政事。有什么论奏和推荐,都不让当事人知道。平时安居没有懒惰的仪容,在服饰车马器用方面俭省节约,没有声伎歌舞的享受,不合大义的东西不取,有古代大臣的风采。

阅读下面的文言文,完成文后题目。

高睿身长七尺,容仪甚伟,闲习吏职,有知人之鉴。二年,出为定州刺史,加抚军将军、六州大都督,时年十七。睿留心庶事,纠摘奸非,劝课农桑,接礼民俊,所部大治,称为良牧。

六年,诏睿领山东兵数万监筑长城。于时盛夏六月,睿在途中,屏除盖扇,亲与军人同其劳苦。而定州先有冰室,每岁藏冰,长史宋钦道以睿冒犯暑热,遂遣舆冰,倍道追送。正值日中停车,炎赫尤甚,人皆不堪,而送冰者至,咸谓得冰一时之要。睿乃对之叹息云:“三军之人,皆饮温水,吾以何义,独进寒冰?非追名古将,实情所不忍。”遂至消液,竟不一尝。兵人感悦,遐迩称叹。先是,役徒罢作,任其自返。丁壮之辈,各自先归;羸弱之徒,弃在山北,加以饥病,多致僵殒。睿于是亲帅所部,与之俱还,配合州乡,部分营伍,督帅监领,强弱相持,遇善水草,即为停顿,分有馀,赡不足,屯以全者十三四焉。

天统中,拜司空,摄录尚书事。突厥尝侵轶至并州,帝亲御戎,六军进止皆令取睿节度。以功复封宣城郡公。摄宗正卿,进拜太尉,监议五礼。睿久典朝政,清真自守,誉望日隆,渐被疏忌,乃撰古之忠臣义士,号曰《要言》,以致其意。

世祖崩,葬后数日,睿与冯翊王润、安德王延宗及元文遥奏后主云:“和士开不宜仍居内任。”并入奏太后,因出士开为兖州刺史。太后曰:“士开旧经驱使,欲留过百日。”睿正色不许。数日之内,太后数以为言。有中官要人知太后密旨,谓睿曰:“太后意既如此,殿下何宜苦违。”睿曰:“吾国家事重,死且不避,若贪生苟全,令国家扰攘,非吾志也。”遂重进言,词理恳切。太后令酌酒赐睿。睿正色曰:“今论国家大事,非为卮酒!”言讫便出。出至永巷,遇兵被执,送华林园,于雀离佛院令刘桃枝拉而杀之,时年三十六。大雾三日,朝野冤惜之。期年后,诏听以王礼葬,竟无赠谥焉。(选自《北齐书·列传第五》,有删改)

9.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.高睿相貌堂堂,仪表出众。他少年得志,政务娴熟,知人善任。天保二年,就外放担任定州刺史,加抚军将军、六州大都督。

B.高睿关心、爱护百姓。天保六年,高睿率领几万太行山以东的士兵监修长城,完成任务后,他率领军队精心护送服劳役的人返回家乡。

C.高睿曾深受皇帝器重。皇帝亲征,抗击突厥的侵扰,六军调度全交给高睿指挥。曾兼任宗正卿,任太尉,主持国家五礼的修订。

D.高睿忠心为国。高睿不听宦官的劝说,拒绝太后的利诱,坚决要求和士开离开宫廷,并因此被太后派人杀害,年仅三十六岁。

答案 D

解析 “拒绝太后的利诱”错,原文是“太后令酌酒赐睿”,并非“利诱”。

10.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.高睿少年得志,政务娴熟,知人善任。他留心各种事务,督察揭发邪恶不法之事,奖励督促农桑,接待礼遇各方人才,治下政风很好,被誉为贤能的州郡长官。

B.高睿与士卒同甘共苦。监修长城的途中,定州长史宋钦道派人用车子送来冰块,尽管酷热难当,高睿仍拒绝独自享用,而与士兵们分享,全军感动,远近称颂。

C.高睿位高权重。皇帝亲征时,高睿负责调度六军。他长期主持朝政,尽管清真自守,仍渐渐受到猜忌而被疏远。高睿于是编撰古代忠臣义士事迹来表明心迹。

D.高睿刚正不阿,坚持正义。为了维护国家安定,高睿不惜违抗太后的旨意,多次进言,要求外放和士开。后来,高睿因此遭到杀害,朝野上下都为他冤痛叹惜。

答案 B

解析 “与士兵们分享”无中生有。

参考译文

高睿身高七尺,相貌仪表很出众,对于官吏职务十分清楚熟悉,而且有知人善任之明。天保二年,外放任定州刺史,担任抚军将军、六州大都督,当时他十七岁。高睿留心各种事务,督察揭发邪恶不法之事,奖励督促农桑,接待礼遇各方人才,治下政风很好,被誉为贤能的州郡长官。

天保六年,朝廷命令高睿率领数万太行山以东的士兵监修长城。当时正是盛夏六月,高睿在途中撤了伞盖和扇子,亲自与士卒同劳苦。定州原本就有冰窖,每年贮藏冰块,定州长史宋钦道见他这样冒着暑热(工作),便派人用车子载上冰块快马加鞭地追送前来。正当中午停止行军,酷热难当,人们都热得受不了,送冰块的人正好赶到,大家都说得到一块冰正是这时候最需要的。高睿却对着冰块叹息说:“三军将士都喝温水,我凭什么单独享用寒冰呢?倒不是追求古代名将的风范,实在是在情理上不忍心。”于是直到冰块都融化了,最终也没有尝一口。全军感动,远近称颂。在这以前,服劳役的人完成任务后,任由他们各自回家。年轻力壮的便都自己先走了,身体瘦弱之人便被丢在大山以北,再加上饥饿患病,大多仰面倒下死掉了。高睿于是亲自率领所属各部,跟这些人一起返乡,并按州郡县乡,划分营伍,命令各级军将监领,要求强弱相互扶持,遇到水草丰茂之地,就驻扎休整,将多余的食物给养分出,供给不足的人,因此而保全下来的病弱之人有十分之三四。

天统年间,授官司空,兼管尚书省政务。突厥曾派兵侵扰直至并州,皇帝亲征抵御突厥,六军调度全交给高睿指挥。高睿因为功劳大又被封为宣城郡公。兼任宗正卿,晋升任太尉,主持国家五礼的修订。高睿长期主持朝政,一直清廉质朴坚持操守,声誉名望越来越高,也就渐渐地受到猜忌而被疏远了,于是编撰古代忠臣义士的事迹,题为“要言”,用来表明心迹。

世祖去世,下葬后几天,高睿便和冯翊王高润、安德王高延宗以及元文遥等人启奏后主说:“和士开这人不适合仍在宫中任职。”并入内庭奏明皇太后,于是外放和士开任兖州刺史。太后说:“士开一向受任用,想等守丧百日后再说。”高睿严肃地(回答说)不同意。几天之内,太后多次发话要求留下和士开。有内廷宦官显要之人知道太后的心思,劝高睿说:“太后的意思已如此明白,您又何必苦苦违抗懿旨呢?”高睿说:“我认为国家的事情重要,死尚且不回避,倘若贪生怕死苟全性命,令国家陷入祸乱之中,这绝不是我所愿意的。”于是再次进言,情辞恳切。太后令人斟酒赐给他。高睿正色(严拒)说:“现在讨论的是国家大事,不是为这一杯酒!”说完便气冲冲地走了。出来走到永巷处,遇到武士,被捕,被押送到华林园,在雀离佛院中,太后令刘桃枝把他拉出来杀了,当时年仅三十六岁。天降三天大雾,朝野上下都为他冤痛叹惜。满一年后,皇帝才下诏允许用王的礼仪安葬(他),最终没有给任何谥号。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录