2021年高考语文诗歌鉴赏一轮复习学案专题二:鉴赏诗歌的语言

文档属性

| 名称 | 2021年高考语文诗歌鉴赏一轮复习学案专题二:鉴赏诗歌的语言 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-11 16:22:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021年高考语文诗歌鉴赏一轮复习专题二:鉴赏诗歌的语言

一、必备知识

鉴赏诗歌的语言,就是要了解诗歌语言的特点,并在此基础上调动联想、想象、比较等多种方法,领悟诗歌语言的精妙。对诗歌语言的鉴赏主要有两个角度:一是抓关键字词,一是品析语言风格。

(一)鉴赏诗歌的“炼字”艺术

炼字,多指诗词中那些经过推敲,用得准确、生动,能传神地表现事物和情感等鲜明特征的字词。一般是动词、形容词,有时是副词或数量词。

1.动词

动词,如果用得精准,便具有凝练、形象、生动传神的效果,诗歌中一些多义和“活用”的动词,往往是高考考查的重点。

2.形容词

形容词是表现人或物的特点、性质、状态等的词语,起修饰作用。形容词不仅可以从形、声、色、光等方面点出事物的特点,还能传达出作者的感情。形容词作为“炼字”的对象时,要注意其语义双关现象及活用的情况。

3.数量词

经过诗人精心选择提炼的数量词,往往可以产生丰富隽永的诗情。

4.叠词

叠词之妙首先在于增强了诗歌的韵律感,其次在于加强了感情的表达效果。除此之外,叠词还可以摹拟各种声音,收到生动、形象的效果,让人有身临其境之感。

5.虚词

这里的虚词主要指副词、连词。在古典诗词中,虚词的锤炼运用恰当时,可以获得疏通文气、开合呼应、悠扬委曲、活跃情韵、化板滞为流动等美学效果。

[解题指津]

1.选准关键词 有的试题并不明确指出要赏析的对象,怎么办?那就要求我们独具慧眼,选准关键词。

2.联系语境,品味妙处 要结合语境,分析其语法特点,及其使用的修辞手法。要根据题目要求,把选定的关键词放在具体的诗句中乃至全篇中去分析和品味。

(二)鉴赏诗歌的“炼句”艺术

经过诗人反复锤炼的句子,一般是最为传神、最能使全诗生动形象的关键性句子。它是作者感情的喷发口,能更好地传达诗歌的意境,它往往熔铸了作者强烈的思想感情和生动的艺术形象。

[解题指津]

1.着眼全篇,理解诗句的表层意思。

2.根据内容,分析诗句的深层意思。

3.揭示该句的句式特点或在表达技巧方面的特点。

4.分析作用,点明艺术效果。作用包括:结构上的作用,突出作品主旨的作用,刻画人物和描写环境的作用,抒发情感的作用等。

(三)鉴赏诗歌的“诗眼”

诗眼往往是指整首诗或某句中最能体现作者思想观点、情感态度或诗歌意境的具有概括性、生动性或情趣性的能笼罩全诗或某句的字词,表现为句中诗眼和全篇诗眼两种形式。所谓“句中诗眼”,是就诗歌某句而言的最精练传神的富有表现力的字词。它具有增强诗歌的形象性、丰富读者的想象力、翻新诗句的新意、关乎诗意的准确性等作用。所谓“全篇诗眼”,是就诗歌全篇而言的具有统摄或贯穿全篇、揭示主旨等作用的字词。

[解题指津]

具体说来,“诗眼”主要表现为三类字(词):

1.最能揭示作者情感的字(词),如“愁”“思”“忆”“惊”(这类字是直接揭示)和“凉”“冷”“孤”(这类字常常语义双关,一方面指自然界中的凉、冷、孤,另一方面指诗人或主人公的心理感受),这类字(词)以动词或形容词为主。

2.最生动传神的字,常常出现在描写句中,且常运用比喻、拟人等修辞手法。这类字(词)以动词或形容词为主。

3.最能统领全篇的字(词),全诗或明或暗地围绕该字(词)来写,只是各有侧重,此类字(词)以形容词或动词为主。

我们在判断哪个字(词)是“诗眼”或“词眼”时,以上三条是重要的依据。但在具体分析时,对不同词性的字(词)的分析思路又有所不同。

(四)鉴赏诗歌的语言风格

所谓语言风格,是指诗人在长期的创作实践中逐渐形成的独特的语言艺术个性,是诗人的个人气质、诗歌美学观念在作品中的凝结,是具有恒定性的、区别于其他诗人的艺术特色。不同的诗人往往表现出不同的语言风格,同一诗人的不同作品,语言风格有时也不尽相同。

我们在鉴赏诗歌语言风格时,要用到表述诗词风格的专用词汇。古代诗歌常见的语言风格有:清新淡雅、平淡自然、明快浅显、辞藻华丽、委婉含蓄、简洁洗练、沉郁顿挫、浑厚雄壮、多用口语、明白如话、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅等。

[解题指津]

1.整体品味。不追求对个别词句的赏析而是要体悟出全诗表现出来的语言风格。

2.了解相关知识。关于语言风格的种类,古人的一些欣赏经验给我们提供了不少现成的“套话”——术语,如平实、质朴、华丽、冷峻、飘逸等等。

3.联系主旨。语言是为内容服务的,不要脱离诗歌的主旨去空谈语言风格。唯其如此,才叫整体品味。

4.多角度体会。诗人的用词造句特点,色彩,境界,情味,绘景描物写人的习惯……不同的角度,我们会给出不同的评价。

答题规范:

1.用一两个词准确点明语言特色(如清新自然、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅、委婉含蓄、雄浑豪放、简练生动等)。

2.结合有关诗句具体分析这种特色是如何体现的。

3.指出表达了作者怎样的感情(或刻画了什么形象)。

二、关键能力

提问模式:

1.简要赏析X联中“XX”“XX”字词的妙处。

2.简析“XXXXXXX”一句中“X”字的妙处。

3.本诗(词)哪个字最传神?请结合词的内容简要分析。

【答题思路】

●“炼字”答题规范:

1.解释该字在语境中的含义。

2.展开联想,把该字放入原句中理解,并简述其内容,指出其表现手法。

3.分析该字的表达效果。

●“炼句”答题规范:

1.解释该句的意思。

2.展开联想,并简练地分析该句表述的内容,指出其表现手法。

3.分析该句的表达效果。

●“诗眼”答题规范:

1.点明哪一个字(词或句子)是全诗的关键,指出该字(词或句子)对主旨表达或情感表达所起的作用。

2.结合诗句进行梳理,列举全诗围绕该字(词或句子)写了哪些内容。

3.考虑该字(词或句子)在全诗的结构上所起的作用。

三、对点专项提升练

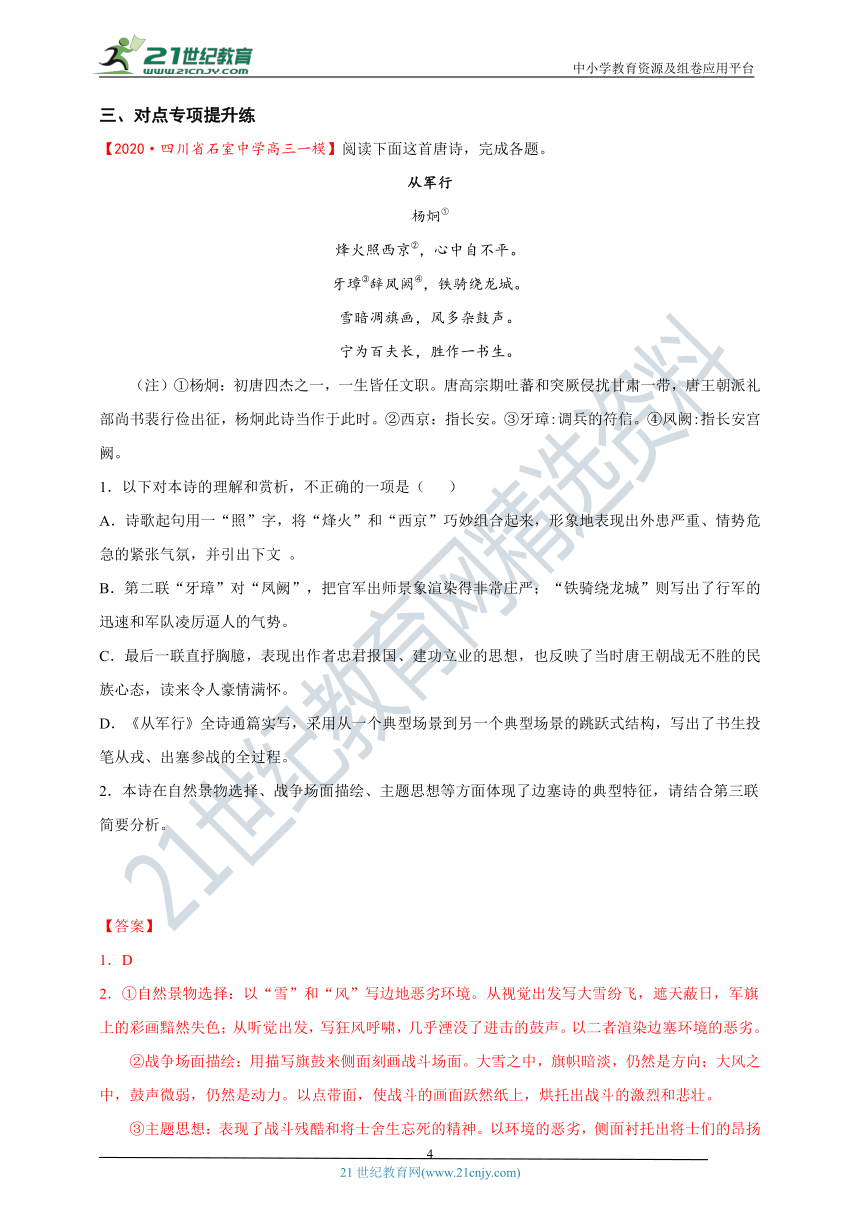

【2020·四川省石室中学高三一模】阅读下面这首唐诗,完成各题。

从军行

杨炯①

烽火照西京②,心中自不平。

牙璋③辞凤阙④,铁骑绕龙城。

雪暗凋旗画,风多杂鼓声。

宁为百夫长,胜作一书生。

(注)①杨炯:初唐四杰之一,一生皆任文职。唐高宗期吐蕃和突厥侵扰甘肃一带,唐王朝派礼部尚书裴行俭出征,杨炯此诗当作于此时。②西京:指长安。③牙璋:调兵的符信。④凤阙:指长安宫阙。

1.以下对本诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌起句用一“照”字,将“烽火”和“西京”巧妙组合起来,形象地表现出外患严重、情势危急的紧张气氛,并引出下文 。

B.第二联“牙璋”对“凤阙”,把官军出师景象渲染得非常庄严;“铁骑绕龙城”则写出了行军的迅速和军队凌厉逼人的气势。

C.最后一联直抒胸臆,表现出作者忠君报国、建功立业的思想,也反映了当时唐王朝战无不胜的民族心态,读来令人豪情满怀。

D.《从军行》全诗通篇实写,采用从一个典型场景到另一个典型场景的跳跃式结构,写出了书生投笔从戎、出塞参战的全过程。

2.本诗在自然景物选择、战争场面描绘、主题思想等方面体现了边塞诗的典型特征,请结合第三联简要分析。

【答案】

1.D

2.①自然景物选择:以“雪”和“风”写边地恶劣环境。从视觉出发写大雪纷飞,遮天蔽日,军旗上的彩画黯然失色;从听觉出发,写狂风呼啸,几乎湮没了进击的鼓声。以二者渲染边塞环境的恶劣。

②战争场面描绘:用描写旗鼓来侧面刻画战斗场面。大雪之中,旗帜暗淡,仍然是方向;大风之中,鼓声微弱,仍然是动力。以点带面,使战斗的画面跃然纸上,烘托出战斗的激烈和悲壮。

③主题思想:表现了战斗残酷和将士舍生忘死的精神。以环境的恶劣,侧面衬托出将士们的昂扬斗志和战斗的残酷。风雪中将士们惊心动魄的行军,凸显了战士们壮怀激烈,舍生忘死的豪情。

【解析】

1.本题考查学生综合鉴赏诗歌的能力。各选项内容涉及了对诗歌的手法、形象、主题的鉴赏,考生解答时首先要注意了解作者身世经历及本诗词的写作背景,逐句翻译诗句,然后把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法。再对照选项一一确认,得出答案。

D项,“《从军行》全诗通篇实写”错误,本诗并不是通篇实写,出征的是裴行俭,杨炯是一介书生(一生任文职);“烽火照西京” 是想象是夸张,战争发生在甘肃;“宁为百夫长”两句抒情,呼应“心中自不平”,从这里回看中间两联也可推为想象的情景。故选D。

2.此题考查学生把握诗歌中重要句子内容的能力。对重要诗句的考查主要包括:含义(意义);既考查对句子的含义的理解,又考查对句子作用的理解;考查学生是否能够对句子进行赏析和评价。做此类题目,首先要理解诗句的含义,再分析诗句情感。

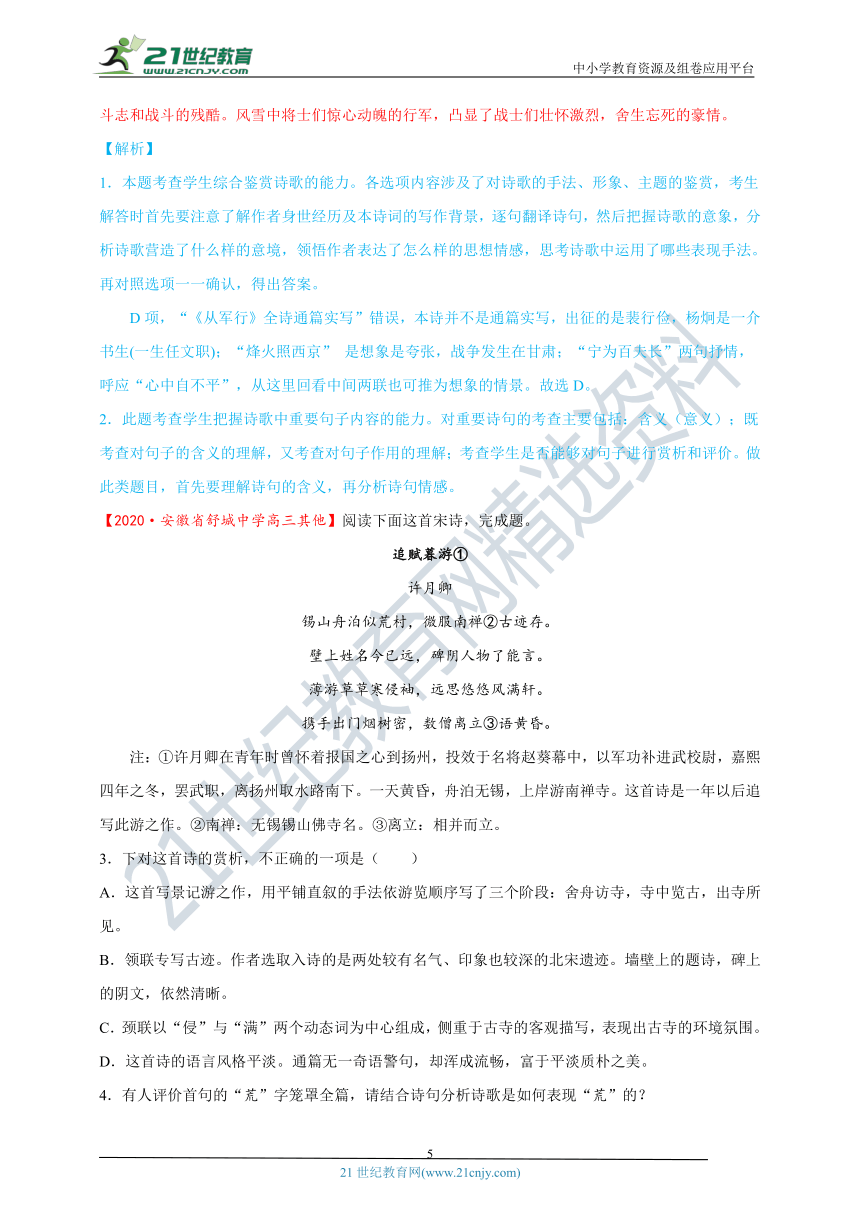

【2020·安徽省舒城中学高三其他】阅读下面这首宋诗,完成题。

追赋暮游①

许月卿

锡山舟泊似荒村,微服南禅②古迹存。

壁上姓名今已远,碑阴人物了能言。

薄游草草寒侵袖,远思悠悠风满轩。

携手出门烟树密,数僧离立③语黄昏。

注:①许月卿在青年时曾怀着报国之心到扬州,投效于名将赵葵幕中,以军功补进武校尉,嘉熙四年之冬,罢武职,离扬州取水路南下。一天黄昏,舟泊无锡,上岸游南禅寺。这首诗是一年以后追写此游之作。②南禅:无锡锡山佛寺名。③离立:相并而立。

3.下对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.这首写景记游之作,用平铺直叙的手法依游览顺序写了三个阶段:舍舟访寺,寺中览古,出寺所见。

B.领联专写古迹。作者选取入诗的是两处较有名气、印象也较深的北宋遗迹。墙壁上的题诗,碑上的阴文,依然清晰。

C.颈联以“侵”与“满”两个动态词为中心组成,侧重于古寺的客观描写,表现出古寺的环境氛围。

D.这首诗的语言风格平淡。通篇无一奇语警句,却浑成流畅,富于平淡质朴之美。

4.有人评价首句的“荒”字笼罩全篇,请结合诗句分析诗歌是如何表现“荒”的?

【答案】

3.C

4.(1)通过描写自然环境表现“荒”,描写隆冬时节,黄昏时刻,寒风阵阵,远树云烟迷蒙的寺景,营造荒凉萧瑟的氛围。

(2)通过描写历史古迹表现“荒”。描写寺院中的古迹,名人题诗、碑文依然清晰,但是人已不在,暗含迹存人亡的今昔感慨,物是人非,追思荒远。

(3)通过塑造人物形象表现“荒”。通过“草草薄游”“寒风侵袖”“远思悠悠”来表达了诗人失落怅惘的复杂情感。

【解析】

3.本题考查考生鉴赏诗歌意象和思想情感的能力,解答本题时,需要注意了解诗歌的创作背景,逐句翻译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法,再对照选项一一确认,得出答案。

C项,错在“侧重于古寺的客观描写”,“薄游草草寒侵袖”是说眼前的荒凉景象让诗人感觉到寒意,“远思悠悠风满轩”是说寒风阵阵,让诗人感慨物是人非,追思荒远。应该是侧重于诗人游览古寺的主观感受。故选C。

4.本题考查鉴赏古代诗歌的思想内容和表达技巧的能力。答题中指出技巧后要分析诗歌如何运用了这种技巧,还要结合诗歌的思想内容分析技巧的表达效果。本题要求分析“诗歌是如何表现“荒”的?”

本诗的首联用“似荒村”总写了诗人微服暮游南禅寺的感受。接着颔联通过描写寺院中的古迹,“壁上姓名今已远,碑阴人物了能言”,壁上的题诗和古碑上的碑文清晰可见,但是作者已不在,表达了物是人非的凄凉之情。颈联又通过描写自然环境表现“荒”,“薄游草草寒侵袖,远思悠悠风满轩”描写薄暮时分,寒风袭来,让人追思荒远。而尾联的“携手出门烟树密”,通过远树云烟迷蒙的寺院景象,营造荒凉萧瑟的氛围。“数僧离立语黄昏”,进一步通过塑造人物形象表现“荒”。联系之前诗人的“草草薄游”“寒风侵袖”“远思悠悠”的形象,这里又通过诗人眼前所见的黄昏时分僧人并立交谈的形象,表达了诗人的失落怅惘之情。

【2020·山东省高三三模】阅读下面这首唐诗,完成各题。

古风·昔我游齐都

李白

昔我游齐都,登华不注①峰。

兹山何峻秀,绿翠如芙蓉。

萧飒古仙人,了知是赤松②。

借予一白鹿。自挟两青龙。

含笑凌倒景③,欣然愿相从。

(注)①华不注:山名,在山东省济南市东北。②赤松:仙人名。③倒景:景,日光,在日月之上向下看,故曰倒景。

5.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗回忆以前在齐地登山的经历,整首诗语言通俗自然,清新明了。

B.作者把山比作芙蓉花,极写山的美丽俊秀,为后面神仙出场做了铺垫。

C.诗人希望骑着白鹿畅游仙界,这个场景在李白其它作品中也多次出现。

D.诗人希望远离世俗,和同样不满现实的仙人遨游天际,过安闲的生活。

6.这首诗被人们归类为“游仙诗”,请结合诗句对此加以分析。

【答案】

5.D

6.①“了知是赤松”运用神仙典故,使诗歌富有浪漫主义色彩。②骑白鹿驾青龙,俯瞰日月,诗人想象奇特。③“含笑凌倒景”,飞升快乐,表现出超越世俗社会局限的想法。

【解析】

5.本题考查学生对诗歌综合赏析能力。此类试题解答时,首先要认其研读诗歌内容,然后仔细辨识选项中是否有对诗歌的解读的错误。诗歌鉴赏的选择题对整个诗歌的综合理解和分析,即考核诗句的含义、诗句的手法还考核诗歌的情感,注意结合诗歌的内容进行分析。本题,

D项,“同样不满现实的仙人遨游天际,过安闲的生活”赏析错误,本诗只是写诗人见到了仙人赤松,赤松借给自己一头白鹿,自己骑着白鹿跟从乘坐两条青龙的赤松凌空而上,日月大地都留在他们身下成为倒影。从中看不出仙人赤松对现实不满。故选D。

6.本题考查学生鉴赏诗歌语言,评价诗歌的思想内容和诗人的观点态度能力。本题要求结合诗句对这首诗被人们归类为“游仙诗”加以分析。属于对前人评点进行再评价题型。解答此类题,首先明确题目要求,弄清前人评论的具体角度,比如本题已经明确指出这首诗被人们归类为“游仙诗”,要求学生结合诗句对此加以分析。答题前,首先明确什么“游仙诗”,“游仙诗”具有什么特点。然后根据游仙诗的特点,结合本诗的具体内容进行分析。游仙诗是以遨游仙境为主题的诗歌。这类诗歌在思想上往往表现出超越世俗社会局限的强烈道家思想;在艺术上,游仙诗想象奇特,善于运用夸张、拟人、象征等多种修辞手法;而道家神仙典故的运用,则使游仙诗更具备浪漫的色调。明确了什么“游仙诗”及“游仙诗”特点之后,精读整首诗歌,理解把握诗歌的内容主旨、情感、抒情方式、写法等角度的特点。结合诗歌具体内容,针对前人评价“游仙诗”发表自己的观点。从内容上看,本诗写自己以前游览游齐国首都济南的时候,曾经攀登上华不注峰,遇到了仙人赤松子,赤松子借给自己一头白鹿,自己骑着白鹿和赤松子一起遨游仙境的情景,符合游仙诗的内容界定。是有诗中写仙人借给自己一头白鹿骑,仙人自己乘坐两条青龙,骑白鹿驾青龙,凌空而上,日月大地都留在身下成为倒影,想象奇特。结合注释②可知“了知是赤松”运用了神仙典故,说自己遇到了一位白发童颜仙人,他就是著名的仙人赤松子,使诗歌富有浪漫主义色彩。还有“含笑凌倒景”写自己骑着白鹿欣然含笑与和赤松子一起凌空而上,日月大地都留在身下成为倒影。“含笑”写出诗人游仙镜的快乐,“凌倒景”,凌空而上,超越现实人们生活的大地,日月大地都留在身下成为倒影,表现出超越世俗社会局限的想法。具体解题时,根据以上分析,结合具体内容分条作答即可。

【2020·江西省高三二模】阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

赋得暮雨送李曹

韦应物

楚江微雨里,建业①暮钟时。

漠漠帆来重,冥冥鸟去迟。

海门②深不见,浦树远含滋。

相送情无限,沾襟比散丝。

注:①建业:原名秣陵,三国时吴主孙权迁都于此,改称建业。旧城在今江苏南京市南。②海门:长江入海处,在今江苏省海门市。

7.下列对这首诗歌的赏析,不正确的一项是( )

A.本诗首联起句点“雨”,次句点“暮”,直切诗题中的“暮雨”二字。诗人伫立江边,又暗切了题中的“送”字。“微雨”“暮钟” 营造了一个细雨笼罩的压抑氛围。

B.本诗颔联虽是写景,但“迟”“重”二字用意精深,实是诗人内心感受的反映,表达了诗人对友人的留恋之情。

C.本诗颈联实写诗人在长江入海口送别友人,又见江岸之树,栖身于雨幕之中,彼此依依不舍。

D.本诗尾联,诗人再也抑制不住自己的感情,不禁潸然泪下,离愁别绪喷涌而出,用一个“比”字,把别泪和散丝交融在一起。

8.请从动与静的角度赏析本诗的颔联和颈联。

【答案】

7.C

8.①诗歌颔联和颈联描写的景物有动,有静,动中有静,静中有动。②颔联中“帆来”“鸟去”为动,但“帆重犹不能进,鸟迟似不振动翅”,这又显出相对的静。③颈联中“海门”“浦树”为静,但“海门似有波涛奔流,浦树可见水雾缭绕”,这又显出相对的动。

【解析】

7.本题主要考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧与评价作者的观点态度、思想感情的能力。此类试题解答时,首先要认真研读诗歌内容,然后仔细辨识选项中是否有对诗歌的解读的错误。诗歌鉴赏的选择题对整个诗歌的综合理解和分析,即考核诗句的含义、诗句的手法还考核诗歌的情感,注意结合诗歌的内容进行分析。

C项,“实写”错误,并非实写。海门是长江入海处。但南京临江不临海,离海门有遥遥之距。李曹的东去,就视觉范围而言,即指东边很远的江面,实际上是看不见的,因而诗中直言“不见”。遥远的海门似有孤舟漂泊,所以诗人极目而视,神萦魂牵。故选 C。

8.本题主要考查鉴赏文学作品的语言和表达技巧与评价作者的观点态度、思想感情的能力。此类试题解答时,通常由三部分组成,诗句的内容,使用的手法,表达的效果及作用。答题模式基本是,该联(句)使用了什么手法,然后结合具体诗句内容一一分析其手法的具体表现,再次写使用该手法所传达出的效果,最后指出其表达的情感。本题题干已经明确提示“从动与静的角度赏析”,需要结合颔联和颈联的内容,写了哪些动景,哪些静景,点明效果。

“漠漠帆来重,冥冥鸟去迟”,“帆来”“鸟去”为动,船帆沾湿后沉沉的变的显重了,慢慢行走,归鸟途中缓缓低飞。这又显出相对的静来。

“海门深不见,浦树远含滋”,长江的入海口在很遥远幽深的东方,无法望见。远处江边的树木淋着暮雨,水气弥漫。“海门”“浦树”为静,但海门似有波涛奔流,远处江边的树木淋着暮雨,水气弥漫,这又显出相对的动来。从景物状态看,动中有静,静中有动。

【2020·全国高三其他】阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

与夏十二登岳阳楼①

李白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

(注)①759年(乾元二年),李白流放途中遇赦,回舟江陵,与友人夏十二南游岳阳,秋季作这首诗。

9.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联从楼的高处俯瞰周围的远景,“尽”“迥”“开”的渺远辽阔之景形象地表明诗人立足点之高。

B.颔联“山衔好月来”句,想象新颖,有独创性,这一“衔”字而境界全出,写得诡谲纵逸,诙谐风趣。

C.颈联写在楼上休息、喝酒有如在云间、在天上一样,用自己恍若神仙的感受衬托岳阳楼的高耸。

D.本诗正面描写与侧面描写相结合,从俯视、遥望、纵观、感觉等角度形容岳阳楼之高,自然浑成。

10.“雁引愁心去”一句,有的版本写作“雁别秋江去”。你认为哪一句更妙,为什么?

【答案】

9.D

10.“雁引愁心去”一句更好。①“雁引愁心去”用了拟人手法,“引”将大雁写得有人情味,有意帮助作者带走了愁心。②“愁心去”与诗人遇赦后愉悦痛快的心情相吻合。③“雁引愁心去”与下句“山衔好月来”对仗工稳,情感一致。

【解析】

9.本题考查学生鉴赏诗歌主要内容的能力。解答此类题目需要学生准确细致把握诗歌主要内容,从诗歌的结构内容方面进行具体分析,重点把握诗歌的表达意蕴 。选项D“正面描写与侧面描写相结合”错,这首诗没有一句正面直接描写楼高。故选D。

10.本题考查比较鉴赏古代诗歌语言的能力。解答本题时可从修辞手法运用上进行比较,看哪种手法更有表现力。再联系诗歌描写的情景进行比较 ,看哪种语言更符合实际。还可以从表达思想情感上比较,看哪种用语更能准确表现作者当时的思想感情。“雁引愁心去,山衔好月来。”诗人笔下的自然万物好像被赋予生命,雁儿高飞,带走了诗人忧愁苦闷之心;月出山口,仿佛是君山衔来了团圆美好之月。“雁别秋江去”只是写雁儿冷漠地离别秋江飞去,缺乏感彩,远不如前者用拟人化手法写雁儿懂得人情,带走愁心,并与下句君山有意“衔好月来”互相对仗、映衬,从而使形象显得生动活泼,情趣盎然。“山衔好月来”一句,想象新颖,有独创性,着一“衔”字而境界全出,写得诡谲纵逸,诙谐风趣。

【2020·甘肃省静宁县第一中学高三三模】阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

赤谷西崦①人家

杜 甫

赤谷在秦州西南七十里。曹刘战此,谷水尽赤,故名。

跻险不自喧②,出郊已清目。

溪回日气暖,径转山田熟。

鸟雀依茅茨,藩篱带松菊。

如行武陵暮,欲问桃花宿。

注:①西崦:秦州有崦嵫山,在赤谷之西,故曰西崦。②喧:一作“安”。

11.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗写诗人宿在赤谷山家,题诗以志其胜,诗中美景宛如一幅“桃花源”图。

B.首句的“喧”字一作“安”,两种版本均表达诗人攀登险境时内心的忐忑。

C.出秦州郊外,景物变换为阔远之景,溪水回转,山路蜿蜒,天气晴暖,庄稼成熟。

D.诗歌借陶渊明武陵桃花源的典故,表现诗人对现实的不满及对隐居生活的渴望。

12.仇兆鳌《杜诗详注》有“‘鸟雀依茅茨,藩篱带松菊’,说山家景物甚幽”。请结合诗句,简要分析这两句是如何表现“幽”的。

【答案】

11.D

12.①运用白描手法,近处写景,勾勒出一幅山家幽居图。②鸟雀因山中人烟稀少、无人惊扰而落在草房之上,写出山家的幽静。③篱笆中种满象征高洁的松、菊,写出山居者的幽趣。

【解析】

11.本题考查对诗词分析综合的能力。此类题综合考查诗词的形象、语言、表达技巧和思想情感等,每个选项一个考点,几乎涵盖诗词的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗词意思,答题时注意仔细辨析。

D项,尾联意思是此地颇像《桃花源记》中的武陵源,诗人也兴起了在桃花源投宿的愿望。诗歌中并未表现出诗人对现实的不满。故选D。

12.本题考查鉴赏诗歌的表达技巧的能力。解答此类题目要立足全诗整体,首先从抒情方式、结构、构思等方面入手,然后再考虑局部的描写、修辞技巧。答题时,也应尽可能把意境、情感、手法、效果等要素分析解说清楚。答题思路为首先明确手法,尽量找全。答题时要先指明手法,再解释手法的运用。

解答怎么表现“幽”,要结合诗句内容,围绕“幽”字对颈联加以分析阐释。从居住的地点、自然环境和人文环境来分别解说“幽”的特点。“鸟雀”“茅茨”“藩篱”“松菊”四个意象都没有细节刻画,属于白描。鸟雀依茅茨,十分悠哉,可见无人惊扰,以意象的特征来营造“幽”的氛围,侧面衬托出山家的幽静。松、菊象征高洁,借以衬托山居者的幽趣。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

2021年高考语文诗歌鉴赏一轮复习专题二:鉴赏诗歌的语言

一、必备知识

鉴赏诗歌的语言,就是要了解诗歌语言的特点,并在此基础上调动联想、想象、比较等多种方法,领悟诗歌语言的精妙。对诗歌语言的鉴赏主要有两个角度:一是抓关键字词,一是品析语言风格。

(一)鉴赏诗歌的“炼字”艺术

炼字,多指诗词中那些经过推敲,用得准确、生动,能传神地表现事物和情感等鲜明特征的字词。一般是动词、形容词,有时是副词或数量词。

1.动词

动词,如果用得精准,便具有凝练、形象、生动传神的效果,诗歌中一些多义和“活用”的动词,往往是高考考查的重点。

2.形容词

形容词是表现人或物的特点、性质、状态等的词语,起修饰作用。形容词不仅可以从形、声、色、光等方面点出事物的特点,还能传达出作者的感情。形容词作为“炼字”的对象时,要注意其语义双关现象及活用的情况。

3.数量词

经过诗人精心选择提炼的数量词,往往可以产生丰富隽永的诗情。

4.叠词

叠词之妙首先在于增强了诗歌的韵律感,其次在于加强了感情的表达效果。除此之外,叠词还可以摹拟各种声音,收到生动、形象的效果,让人有身临其境之感。

5.虚词

这里的虚词主要指副词、连词。在古典诗词中,虚词的锤炼运用恰当时,可以获得疏通文气、开合呼应、悠扬委曲、活跃情韵、化板滞为流动等美学效果。

[解题指津]

1.选准关键词 有的试题并不明确指出要赏析的对象,怎么办?那就要求我们独具慧眼,选准关键词。

2.联系语境,品味妙处 要结合语境,分析其语法特点,及其使用的修辞手法。要根据题目要求,把选定的关键词放在具体的诗句中乃至全篇中去分析和品味。

(二)鉴赏诗歌的“炼句”艺术

经过诗人反复锤炼的句子,一般是最为传神、最能使全诗生动形象的关键性句子。它是作者感情的喷发口,能更好地传达诗歌的意境,它往往熔铸了作者强烈的思想感情和生动的艺术形象。

[解题指津]

1.着眼全篇,理解诗句的表层意思。

2.根据内容,分析诗句的深层意思。

3.揭示该句的句式特点或在表达技巧方面的特点。

4.分析作用,点明艺术效果。作用包括:结构上的作用,突出作品主旨的作用,刻画人物和描写环境的作用,抒发情感的作用等。

(三)鉴赏诗歌的“诗眼”

诗眼往往是指整首诗或某句中最能体现作者思想观点、情感态度或诗歌意境的具有概括性、生动性或情趣性的能笼罩全诗或某句的字词,表现为句中诗眼和全篇诗眼两种形式。所谓“句中诗眼”,是就诗歌某句而言的最精练传神的富有表现力的字词。它具有增强诗歌的形象性、丰富读者的想象力、翻新诗句的新意、关乎诗意的准确性等作用。所谓“全篇诗眼”,是就诗歌全篇而言的具有统摄或贯穿全篇、揭示主旨等作用的字词。

[解题指津]

具体说来,“诗眼”主要表现为三类字(词):

1.最能揭示作者情感的字(词),如“愁”“思”“忆”“惊”(这类字是直接揭示)和“凉”“冷”“孤”(这类字常常语义双关,一方面指自然界中的凉、冷、孤,另一方面指诗人或主人公的心理感受),这类字(词)以动词或形容词为主。

2.最生动传神的字,常常出现在描写句中,且常运用比喻、拟人等修辞手法。这类字(词)以动词或形容词为主。

3.最能统领全篇的字(词),全诗或明或暗地围绕该字(词)来写,只是各有侧重,此类字(词)以形容词或动词为主。

我们在判断哪个字(词)是“诗眼”或“词眼”时,以上三条是重要的依据。但在具体分析时,对不同词性的字(词)的分析思路又有所不同。

(四)鉴赏诗歌的语言风格

所谓语言风格,是指诗人在长期的创作实践中逐渐形成的独特的语言艺术个性,是诗人的个人气质、诗歌美学观念在作品中的凝结,是具有恒定性的、区别于其他诗人的艺术特色。不同的诗人往往表现出不同的语言风格,同一诗人的不同作品,语言风格有时也不尽相同。

我们在鉴赏诗歌语言风格时,要用到表述诗词风格的专用词汇。古代诗歌常见的语言风格有:清新淡雅、平淡自然、明快浅显、辞藻华丽、委婉含蓄、简洁洗练、沉郁顿挫、浑厚雄壮、多用口语、明白如话、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅等。

[解题指津]

1.整体品味。不追求对个别词句的赏析而是要体悟出全诗表现出来的语言风格。

2.了解相关知识。关于语言风格的种类,古人的一些欣赏经验给我们提供了不少现成的“套话”——术语,如平实、质朴、华丽、冷峻、飘逸等等。

3.联系主旨。语言是为内容服务的,不要脱离诗歌的主旨去空谈语言风格。唯其如此,才叫整体品味。

4.多角度体会。诗人的用词造句特点,色彩,境界,情味,绘景描物写人的习惯……不同的角度,我们会给出不同的评价。

答题规范:

1.用一两个词准确点明语言特色(如清新自然、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅、委婉含蓄、雄浑豪放、简练生动等)。

2.结合有关诗句具体分析这种特色是如何体现的。

3.指出表达了作者怎样的感情(或刻画了什么形象)。

二、关键能力

提问模式:

1.简要赏析X联中“XX”“XX”字词的妙处。

2.简析“XXXXXXX”一句中“X”字的妙处。

3.本诗(词)哪个字最传神?请结合词的内容简要分析。

【答题思路】

●“炼字”答题规范:

1.解释该字在语境中的含义。

2.展开联想,把该字放入原句中理解,并简述其内容,指出其表现手法。

3.分析该字的表达效果。

●“炼句”答题规范:

1.解释该句的意思。

2.展开联想,并简练地分析该句表述的内容,指出其表现手法。

3.分析该句的表达效果。

●“诗眼”答题规范:

1.点明哪一个字(词或句子)是全诗的关键,指出该字(词或句子)对主旨表达或情感表达所起的作用。

2.结合诗句进行梳理,列举全诗围绕该字(词或句子)写了哪些内容。

3.考虑该字(词或句子)在全诗的结构上所起的作用。

三、对点专项提升练

【2020·四川省石室中学高三一模】阅读下面这首唐诗,完成各题。

从军行

杨炯①

烽火照西京②,心中自不平。

牙璋③辞凤阙④,铁骑绕龙城。

雪暗凋旗画,风多杂鼓声。

宁为百夫长,胜作一书生。

(注)①杨炯:初唐四杰之一,一生皆任文职。唐高宗期吐蕃和突厥侵扰甘肃一带,唐王朝派礼部尚书裴行俭出征,杨炯此诗当作于此时。②西京:指长安。③牙璋:调兵的符信。④凤阙:指长安宫阙。

1.以下对本诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗歌起句用一“照”字,将“烽火”和“西京”巧妙组合起来,形象地表现出外患严重、情势危急的紧张气氛,并引出下文 。

B.第二联“牙璋”对“凤阙”,把官军出师景象渲染得非常庄严;“铁骑绕龙城”则写出了行军的迅速和军队凌厉逼人的气势。

C.最后一联直抒胸臆,表现出作者忠君报国、建功立业的思想,也反映了当时唐王朝战无不胜的民族心态,读来令人豪情满怀。

D.《从军行》全诗通篇实写,采用从一个典型场景到另一个典型场景的跳跃式结构,写出了书生投笔从戎、出塞参战的全过程。

2.本诗在自然景物选择、战争场面描绘、主题思想等方面体现了边塞诗的典型特征,请结合第三联简要分析。

【答案】

1.D

2.①自然景物选择:以“雪”和“风”写边地恶劣环境。从视觉出发写大雪纷飞,遮天蔽日,军旗上的彩画黯然失色;从听觉出发,写狂风呼啸,几乎湮没了进击的鼓声。以二者渲染边塞环境的恶劣。

②战争场面描绘:用描写旗鼓来侧面刻画战斗场面。大雪之中,旗帜暗淡,仍然是方向;大风之中,鼓声微弱,仍然是动力。以点带面,使战斗的画面跃然纸上,烘托出战斗的激烈和悲壮。

③主题思想:表现了战斗残酷和将士舍生忘死的精神。以环境的恶劣,侧面衬托出将士们的昂扬斗志和战斗的残酷。风雪中将士们惊心动魄的行军,凸显了战士们壮怀激烈,舍生忘死的豪情。

【解析】

1.本题考查学生综合鉴赏诗歌的能力。各选项内容涉及了对诗歌的手法、形象、主题的鉴赏,考生解答时首先要注意了解作者身世经历及本诗词的写作背景,逐句翻译诗句,然后把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法。再对照选项一一确认,得出答案。

D项,“《从军行》全诗通篇实写”错误,本诗并不是通篇实写,出征的是裴行俭,杨炯是一介书生(一生任文职);“烽火照西京” 是想象是夸张,战争发生在甘肃;“宁为百夫长”两句抒情,呼应“心中自不平”,从这里回看中间两联也可推为想象的情景。故选D。

2.此题考查学生把握诗歌中重要句子内容的能力。对重要诗句的考查主要包括:含义(意义);既考查对句子的含义的理解,又考查对句子作用的理解;考查学生是否能够对句子进行赏析和评价。做此类题目,首先要理解诗句的含义,再分析诗句情感。

【2020·安徽省舒城中学高三其他】阅读下面这首宋诗,完成题。

追赋暮游①

许月卿

锡山舟泊似荒村,微服南禅②古迹存。

壁上姓名今已远,碑阴人物了能言。

薄游草草寒侵袖,远思悠悠风满轩。

携手出门烟树密,数僧离立③语黄昏。

注:①许月卿在青年时曾怀着报国之心到扬州,投效于名将赵葵幕中,以军功补进武校尉,嘉熙四年之冬,罢武职,离扬州取水路南下。一天黄昏,舟泊无锡,上岸游南禅寺。这首诗是一年以后追写此游之作。②南禅:无锡锡山佛寺名。③离立:相并而立。

3.下对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.这首写景记游之作,用平铺直叙的手法依游览顺序写了三个阶段:舍舟访寺,寺中览古,出寺所见。

B.领联专写古迹。作者选取入诗的是两处较有名气、印象也较深的北宋遗迹。墙壁上的题诗,碑上的阴文,依然清晰。

C.颈联以“侵”与“满”两个动态词为中心组成,侧重于古寺的客观描写,表现出古寺的环境氛围。

D.这首诗的语言风格平淡。通篇无一奇语警句,却浑成流畅,富于平淡质朴之美。

4.有人评价首句的“荒”字笼罩全篇,请结合诗句分析诗歌是如何表现“荒”的?

【答案】

3.C

4.(1)通过描写自然环境表现“荒”,描写隆冬时节,黄昏时刻,寒风阵阵,远树云烟迷蒙的寺景,营造荒凉萧瑟的氛围。

(2)通过描写历史古迹表现“荒”。描写寺院中的古迹,名人题诗、碑文依然清晰,但是人已不在,暗含迹存人亡的今昔感慨,物是人非,追思荒远。

(3)通过塑造人物形象表现“荒”。通过“草草薄游”“寒风侵袖”“远思悠悠”来表达了诗人失落怅惘的复杂情感。

【解析】

3.本题考查考生鉴赏诗歌意象和思想情感的能力,解答本题时,需要注意了解诗歌的创作背景,逐句翻译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法,再对照选项一一确认,得出答案。

C项,错在“侧重于古寺的客观描写”,“薄游草草寒侵袖”是说眼前的荒凉景象让诗人感觉到寒意,“远思悠悠风满轩”是说寒风阵阵,让诗人感慨物是人非,追思荒远。应该是侧重于诗人游览古寺的主观感受。故选C。

4.本题考查鉴赏古代诗歌的思想内容和表达技巧的能力。答题中指出技巧后要分析诗歌如何运用了这种技巧,还要结合诗歌的思想内容分析技巧的表达效果。本题要求分析“诗歌是如何表现“荒”的?”

本诗的首联用“似荒村”总写了诗人微服暮游南禅寺的感受。接着颔联通过描写寺院中的古迹,“壁上姓名今已远,碑阴人物了能言”,壁上的题诗和古碑上的碑文清晰可见,但是作者已不在,表达了物是人非的凄凉之情。颈联又通过描写自然环境表现“荒”,“薄游草草寒侵袖,远思悠悠风满轩”描写薄暮时分,寒风袭来,让人追思荒远。而尾联的“携手出门烟树密”,通过远树云烟迷蒙的寺院景象,营造荒凉萧瑟的氛围。“数僧离立语黄昏”,进一步通过塑造人物形象表现“荒”。联系之前诗人的“草草薄游”“寒风侵袖”“远思悠悠”的形象,这里又通过诗人眼前所见的黄昏时分僧人并立交谈的形象,表达了诗人的失落怅惘之情。

【2020·山东省高三三模】阅读下面这首唐诗,完成各题。

古风·昔我游齐都

李白

昔我游齐都,登华不注①峰。

兹山何峻秀,绿翠如芙蓉。

萧飒古仙人,了知是赤松②。

借予一白鹿。自挟两青龙。

含笑凌倒景③,欣然愿相从。

(注)①华不注:山名,在山东省济南市东北。②赤松:仙人名。③倒景:景,日光,在日月之上向下看,故曰倒景。

5.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗回忆以前在齐地登山的经历,整首诗语言通俗自然,清新明了。

B.作者把山比作芙蓉花,极写山的美丽俊秀,为后面神仙出场做了铺垫。

C.诗人希望骑着白鹿畅游仙界,这个场景在李白其它作品中也多次出现。

D.诗人希望远离世俗,和同样不满现实的仙人遨游天际,过安闲的生活。

6.这首诗被人们归类为“游仙诗”,请结合诗句对此加以分析。

【答案】

5.D

6.①“了知是赤松”运用神仙典故,使诗歌富有浪漫主义色彩。②骑白鹿驾青龙,俯瞰日月,诗人想象奇特。③“含笑凌倒景”,飞升快乐,表现出超越世俗社会局限的想法。

【解析】

5.本题考查学生对诗歌综合赏析能力。此类试题解答时,首先要认其研读诗歌内容,然后仔细辨识选项中是否有对诗歌的解读的错误。诗歌鉴赏的选择题对整个诗歌的综合理解和分析,即考核诗句的含义、诗句的手法还考核诗歌的情感,注意结合诗歌的内容进行分析。本题,

D项,“同样不满现实的仙人遨游天际,过安闲的生活”赏析错误,本诗只是写诗人见到了仙人赤松,赤松借给自己一头白鹿,自己骑着白鹿跟从乘坐两条青龙的赤松凌空而上,日月大地都留在他们身下成为倒影。从中看不出仙人赤松对现实不满。故选D。

6.本题考查学生鉴赏诗歌语言,评价诗歌的思想内容和诗人的观点态度能力。本题要求结合诗句对这首诗被人们归类为“游仙诗”加以分析。属于对前人评点进行再评价题型。解答此类题,首先明确题目要求,弄清前人评论的具体角度,比如本题已经明确指出这首诗被人们归类为“游仙诗”,要求学生结合诗句对此加以分析。答题前,首先明确什么“游仙诗”,“游仙诗”具有什么特点。然后根据游仙诗的特点,结合本诗的具体内容进行分析。游仙诗是以遨游仙境为主题的诗歌。这类诗歌在思想上往往表现出超越世俗社会局限的强烈道家思想;在艺术上,游仙诗想象奇特,善于运用夸张、拟人、象征等多种修辞手法;而道家神仙典故的运用,则使游仙诗更具备浪漫的色调。明确了什么“游仙诗”及“游仙诗”特点之后,精读整首诗歌,理解把握诗歌的内容主旨、情感、抒情方式、写法等角度的特点。结合诗歌具体内容,针对前人评价“游仙诗”发表自己的观点。从内容上看,本诗写自己以前游览游齐国首都济南的时候,曾经攀登上华不注峰,遇到了仙人赤松子,赤松子借给自己一头白鹿,自己骑着白鹿和赤松子一起遨游仙境的情景,符合游仙诗的内容界定。是有诗中写仙人借给自己一头白鹿骑,仙人自己乘坐两条青龙,骑白鹿驾青龙,凌空而上,日月大地都留在身下成为倒影,想象奇特。结合注释②可知“了知是赤松”运用了神仙典故,说自己遇到了一位白发童颜仙人,他就是著名的仙人赤松子,使诗歌富有浪漫主义色彩。还有“含笑凌倒景”写自己骑着白鹿欣然含笑与和赤松子一起凌空而上,日月大地都留在身下成为倒影。“含笑”写出诗人游仙镜的快乐,“凌倒景”,凌空而上,超越现实人们生活的大地,日月大地都留在身下成为倒影,表现出超越世俗社会局限的想法。具体解题时,根据以上分析,结合具体内容分条作答即可。

【2020·江西省高三二模】阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

赋得暮雨送李曹

韦应物

楚江微雨里,建业①暮钟时。

漠漠帆来重,冥冥鸟去迟。

海门②深不见,浦树远含滋。

相送情无限,沾襟比散丝。

注:①建业:原名秣陵,三国时吴主孙权迁都于此,改称建业。旧城在今江苏南京市南。②海门:长江入海处,在今江苏省海门市。

7.下列对这首诗歌的赏析,不正确的一项是( )

A.本诗首联起句点“雨”,次句点“暮”,直切诗题中的“暮雨”二字。诗人伫立江边,又暗切了题中的“送”字。“微雨”“暮钟” 营造了一个细雨笼罩的压抑氛围。

B.本诗颔联虽是写景,但“迟”“重”二字用意精深,实是诗人内心感受的反映,表达了诗人对友人的留恋之情。

C.本诗颈联实写诗人在长江入海口送别友人,又见江岸之树,栖身于雨幕之中,彼此依依不舍。

D.本诗尾联,诗人再也抑制不住自己的感情,不禁潸然泪下,离愁别绪喷涌而出,用一个“比”字,把别泪和散丝交融在一起。

8.请从动与静的角度赏析本诗的颔联和颈联。

【答案】

7.C

8.①诗歌颔联和颈联描写的景物有动,有静,动中有静,静中有动。②颔联中“帆来”“鸟去”为动,但“帆重犹不能进,鸟迟似不振动翅”,这又显出相对的静。③颈联中“海门”“浦树”为静,但“海门似有波涛奔流,浦树可见水雾缭绕”,这又显出相对的动。

【解析】

7.本题主要考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧与评价作者的观点态度、思想感情的能力。此类试题解答时,首先要认真研读诗歌内容,然后仔细辨识选项中是否有对诗歌的解读的错误。诗歌鉴赏的选择题对整个诗歌的综合理解和分析,即考核诗句的含义、诗句的手法还考核诗歌的情感,注意结合诗歌的内容进行分析。

C项,“实写”错误,并非实写。海门是长江入海处。但南京临江不临海,离海门有遥遥之距。李曹的东去,就视觉范围而言,即指东边很远的江面,实际上是看不见的,因而诗中直言“不见”。遥远的海门似有孤舟漂泊,所以诗人极目而视,神萦魂牵。故选 C。

8.本题主要考查鉴赏文学作品的语言和表达技巧与评价作者的观点态度、思想感情的能力。此类试题解答时,通常由三部分组成,诗句的内容,使用的手法,表达的效果及作用。答题模式基本是,该联(句)使用了什么手法,然后结合具体诗句内容一一分析其手法的具体表现,再次写使用该手法所传达出的效果,最后指出其表达的情感。本题题干已经明确提示“从动与静的角度赏析”,需要结合颔联和颈联的内容,写了哪些动景,哪些静景,点明效果。

“漠漠帆来重,冥冥鸟去迟”,“帆来”“鸟去”为动,船帆沾湿后沉沉的变的显重了,慢慢行走,归鸟途中缓缓低飞。这又显出相对的静来。

“海门深不见,浦树远含滋”,长江的入海口在很遥远幽深的东方,无法望见。远处江边的树木淋着暮雨,水气弥漫。“海门”“浦树”为静,但海门似有波涛奔流,远处江边的树木淋着暮雨,水气弥漫,这又显出相对的动来。从景物状态看,动中有静,静中有动。

【2020·全国高三其他】阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

与夏十二登岳阳楼①

李白

楼观岳阳尽,川迥洞庭开。

雁引愁心去,山衔好月来。

云间连下榻,天上接行杯。

醉后凉风起,吹人舞袖回。

(注)①759年(乾元二年),李白流放途中遇赦,回舟江陵,与友人夏十二南游岳阳,秋季作这首诗。

9.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联从楼的高处俯瞰周围的远景,“尽”“迥”“开”的渺远辽阔之景形象地表明诗人立足点之高。

B.颔联“山衔好月来”句,想象新颖,有独创性,这一“衔”字而境界全出,写得诡谲纵逸,诙谐风趣。

C.颈联写在楼上休息、喝酒有如在云间、在天上一样,用自己恍若神仙的感受衬托岳阳楼的高耸。

D.本诗正面描写与侧面描写相结合,从俯视、遥望、纵观、感觉等角度形容岳阳楼之高,自然浑成。

10.“雁引愁心去”一句,有的版本写作“雁别秋江去”。你认为哪一句更妙,为什么?

【答案】

9.D

10.“雁引愁心去”一句更好。①“雁引愁心去”用了拟人手法,“引”将大雁写得有人情味,有意帮助作者带走了愁心。②“愁心去”与诗人遇赦后愉悦痛快的心情相吻合。③“雁引愁心去”与下句“山衔好月来”对仗工稳,情感一致。

【解析】

9.本题考查学生鉴赏诗歌主要内容的能力。解答此类题目需要学生准确细致把握诗歌主要内容,从诗歌的结构内容方面进行具体分析,重点把握诗歌的表达意蕴 。选项D“正面描写与侧面描写相结合”错,这首诗没有一句正面直接描写楼高。故选D。

10.本题考查比较鉴赏古代诗歌语言的能力。解答本题时可从修辞手法运用上进行比较,看哪种手法更有表现力。再联系诗歌描写的情景进行比较 ,看哪种语言更符合实际。还可以从表达思想情感上比较,看哪种用语更能准确表现作者当时的思想感情。“雁引愁心去,山衔好月来。”诗人笔下的自然万物好像被赋予生命,雁儿高飞,带走了诗人忧愁苦闷之心;月出山口,仿佛是君山衔来了团圆美好之月。“雁别秋江去”只是写雁儿冷漠地离别秋江飞去,缺乏感彩,远不如前者用拟人化手法写雁儿懂得人情,带走愁心,并与下句君山有意“衔好月来”互相对仗、映衬,从而使形象显得生动活泼,情趣盎然。“山衔好月来”一句,想象新颖,有独创性,着一“衔”字而境界全出,写得诡谲纵逸,诙谐风趣。

【2020·甘肃省静宁县第一中学高三三模】阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

赤谷西崦①人家

杜 甫

赤谷在秦州西南七十里。曹刘战此,谷水尽赤,故名。

跻险不自喧②,出郊已清目。

溪回日气暖,径转山田熟。

鸟雀依茅茨,藩篱带松菊。

如行武陵暮,欲问桃花宿。

注:①西崦:秦州有崦嵫山,在赤谷之西,故曰西崦。②喧:一作“安”。

11.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗写诗人宿在赤谷山家,题诗以志其胜,诗中美景宛如一幅“桃花源”图。

B.首句的“喧”字一作“安”,两种版本均表达诗人攀登险境时内心的忐忑。

C.出秦州郊外,景物变换为阔远之景,溪水回转,山路蜿蜒,天气晴暖,庄稼成熟。

D.诗歌借陶渊明武陵桃花源的典故,表现诗人对现实的不满及对隐居生活的渴望。

12.仇兆鳌《杜诗详注》有“‘鸟雀依茅茨,藩篱带松菊’,说山家景物甚幽”。请结合诗句,简要分析这两句是如何表现“幽”的。

【答案】

11.D

12.①运用白描手法,近处写景,勾勒出一幅山家幽居图。②鸟雀因山中人烟稀少、无人惊扰而落在草房之上,写出山家的幽静。③篱笆中种满象征高洁的松、菊,写出山居者的幽趣。

【解析】

11.本题考查对诗词分析综合的能力。此类题综合考查诗词的形象、语言、表达技巧和思想情感等,每个选项一个考点,几乎涵盖诗词的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗词意思,答题时注意仔细辨析。

D项,尾联意思是此地颇像《桃花源记》中的武陵源,诗人也兴起了在桃花源投宿的愿望。诗歌中并未表现出诗人对现实的不满。故选D。

12.本题考查鉴赏诗歌的表达技巧的能力。解答此类题目要立足全诗整体,首先从抒情方式、结构、构思等方面入手,然后再考虑局部的描写、修辞技巧。答题时,也应尽可能把意境、情感、手法、效果等要素分析解说清楚。答题思路为首先明确手法,尽量找全。答题时要先指明手法,再解释手法的运用。

解答怎么表现“幽”,要结合诗句内容,围绕“幽”字对颈联加以分析阐释。从居住的地点、自然环境和人文环境来分别解说“幽”的特点。“鸟雀”“茅茨”“藩篱”“松菊”四个意象都没有细节刻画,属于白描。鸟雀依茅茨,十分悠哉,可见无人惊扰,以意象的特征来营造“幽”的氛围,侧面衬托出山家的幽静。松、菊象征高洁,借以衬托山居者的幽趣。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录