2021年高考语文诗歌鉴赏一轮复习学案专题五:选择题的判断

文档属性

| 名称 | 2021年高考语文诗歌鉴赏一轮复习学案专题五:选择题的判断 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-12 09:48:56 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021年高考语文诗歌鉴赏一轮复习专题五:选择题的判断

【知识概述】

诗歌鉴赏选择题是全国卷古代诗歌阅读题的第一道题,也是整张试卷的第14题,2017年是5选2,分值5分,2018年、2019年是4选1(从几个选项中选出不正确的项),分值3分。

同其它类型的阅读选择题一样,掌握一定的相关知识和做题技巧,有助于我们做出最准确的判断。

【解题思路】

(一)诗歌鉴赏“四读”

1、读标题;诗歌的标题中,往往蕴含着许多有用信息

交代写作的时间、地点、对象、时间、写作目的、题材;奠定诗歌情感基调;暗示作者情感或表达技巧。

2、读作者;

有些诗歌的作者是我们熟悉的人物,他们的生平经历或诗风性情,有时对理解诗歌有辅助作用。

3、读诗句;

大体读懂诗歌意思,注意意象、意境、人物、情感关键词、抒情句、议论句等重点内容。

4、读注释;

注释中常常包涵写作背景、作者介绍、词句注释、典故阐述、他人评价等内容。这些内容能帮助我们更好地推敲和理解诗歌的内容与情感。

(二)、审清题干,仔细对比

审题是做题的第一步,认真读题,既是良好的做题习惯,也能帮助我们明确题目要求和考查区间,发现隐含信息,找出正确答案。

诗歌鉴赏的选择题,首先要读清赏析方向,大部分选择题是针对整首诗歌,但也有的是针对诗歌局部,如2017年全国卷2“本诗尾联用了李揆的典故,以下对此进行的赏析”。

其次是读清选项要求,是选择正确的,还是选择不正确的?是选择一项,还是选择两项?

读清题干后,逐一将选项与相关诗句对照,仔细推敲,找出作出判断的确切依据。

【真题回顾】

一、阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

题许道宁画①

宋·陈与义

满眼长江水,苍然何郡山?

向来万里意,今在一窗间。

众木俱含晚,孤云遂不还。

此中有佳句,吟断不相关。

【注】①许道宁:北宋画家

14.下面对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.这首题画诗写景兼抒情,并未刻意进行雕琢,却能够于简淡中见新奇。

B.山水是这幅画的主要元素,特别是江水,占据了画面上大部分的篇幅。

C.诗人透过一扇小窗远距离欣赏这幅画作,领略其表现的辽阔万里之势。

D.颈联具体写到苍茫暮色中的树木与浮云,也蕴含了欣赏者的主观感受。

【答案】C

【解析】此题考查学生对诗歌理解鉴赏能力。这是一道综合考核诗歌的形象、语言、表达技巧和思想情感的题目,每个选项一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意,答题时注意仔细辨析。“诗人透过一扇小窗远距离欣赏这幅画作”错误,作者表达的是万里江山浓缩在尺牍之间的画作里。故C错误。

二、(2019年高考新课标Ⅱ卷)阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

投长沙裴侍郎

唐·杜荀鹤

此身虽贱道长存,非谒朱门谒孔门。

只望至公将卷读①,不求朝士致书论。

垂纶雨结渔乡思,吹木风传雁夜瑰。

男子受恩须有地,平生不受等闲思。

【注】①至公:科举时代对主考官的敬称。

14.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.诗人表示,虽然自己的社会地位低下,但对儒家思想的信奉坚定不移。

B.“朱门”“孔门”分别代指世俗的权势与精神的归依,形成鲜明的对比。

C.诗人希望自己能凭借真才实学通过正常渠道进身,而不愿去寻找捷径。

D.诗人表达了自己对待恩惠的态度,不随便接受别人的恩惠,受恩必报。

【答案】D

【解析】D项“不随便接受别人的恩惠,受恩必报”分析不正确。尾联“男子受恩须有地,平生不受等闲恩。”表明了自己一般不接受平常的恩惠,接受恩惠一定要符合自己原则立场,即符合“道义”。故选D。

三、(2019年高考新课标Ⅲ卷)阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

插田歌(节选)

唐·刘禹锡

冈头花草齐,燕子东西飞。

田塍望如线,白水光参差。

农妇白纻裙,农父绿蓑衣。

齐唱郢中歌,嘤咛如《竹枝》。

14.下列对本诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.诗歌以花鸟发端,通过简练的笔触,勾勒出一幅意趣盎然的美丽画面。

B.诗人举目眺望,能看到远处田埂在粼粼的波光中蜿蜒起伏,时隐时现。

C.诗中写到了农父农妇的衣着,白裙绿水映照绿苗白水,色调分外和谐。

D.诗的七、八两句通过听觉描写,表现农民们的劳动场面以及愉悦心情。

【答案】B

【解析】“能看到远处田塍在粼粼的波光中蜿蜒起伏,时隐时现”,“田塍望如线,白水光参差”意思是远望田塍像条线,一片白水波光参差。故选B。

【模拟练习】

一、阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

寻南溪常山道人①隐居

【唐】刘长卿

一路经行处,莓苔见履痕。白云依静渚,春草闭闲门。

过雨看松色,随山到水源。溪花与禅意,相对亦忘言。

【注】①道人:得道之人。据“禅意”语,当为僧人。

1、下列对诗歌的理解,不正确的一项是(?? ?)(3分)

A、首联写诗人在路上边行走,边辨认履痕,从急匆匆的步伐上,可以想见其即将见到禅僧之际的喜悦。

B、颈联写抵达禅僧栖隐之地所见景象:隐居之所傍着溪边的洲渚,上面缭绕浮动着白色的云雾;萋萋春草,封锁住了幽居的门户。表现诗人寻人不遇的无聊与失望。

C、颔联写访道人不遇的情况下纵情适意游赏山景的兴致,表现的是一种无往而均适意的意趣。

D、此诗写寻访一位栖隐在南溪的禅僧一路所见所感,于清新秀雅中渗透闲适的意趣和禅意。

【答案】B

【解析】颔联表现的并非无聊与失望,而是淡然与闲适。

二、阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

送李中丞之襄州

【唐】刘长卿

流落征南将,曾驱十万师。罢归无旧业,老去恋明时。

独立三边静,轻生一剑知。茫茫江汉上,日暮欲何之?

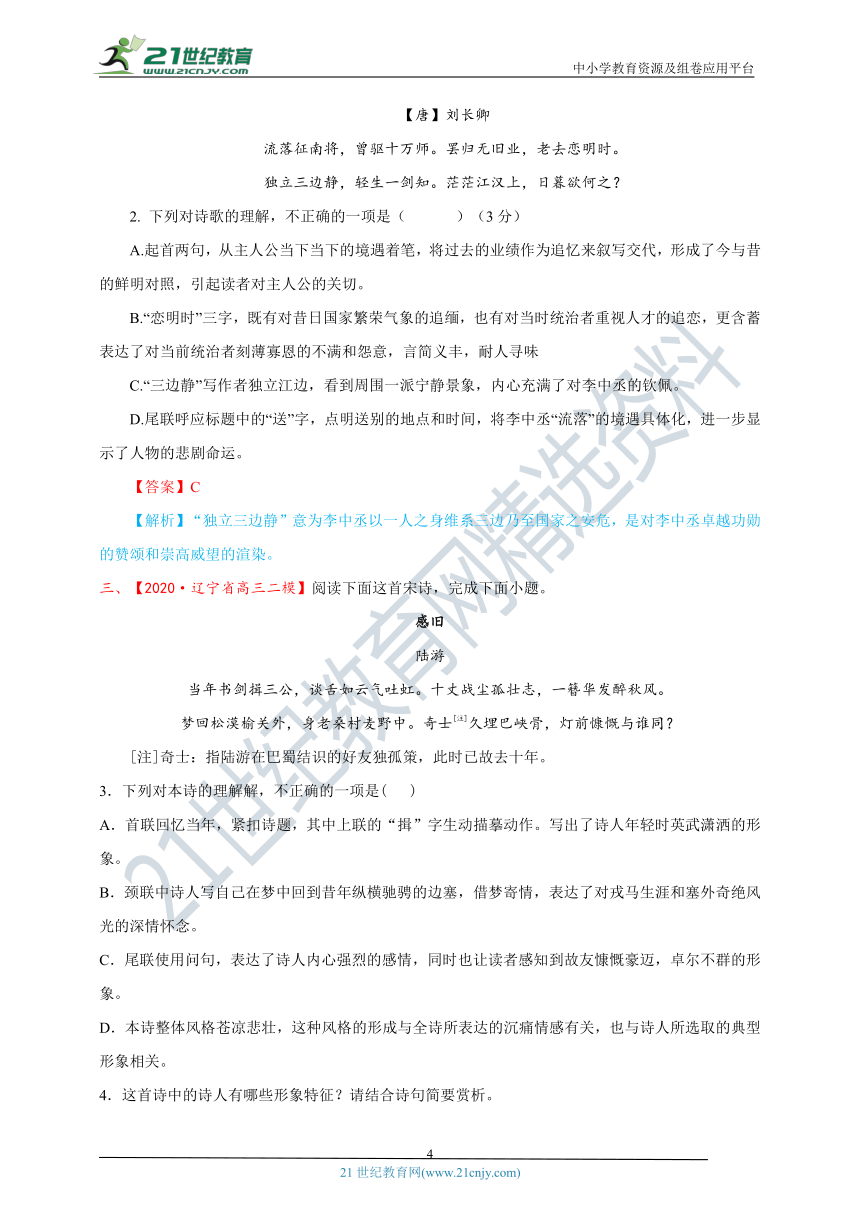

2. 下列对诗歌的理解,不正确的一项是(?? ?)(3分)

A.起首两句,从主人公当下当下的境遇着笔,将过去的业绩作为追忆来叙写交代,形成了今与昔的鲜明对照,引起读者对主人公的关切。

B.“恋明时”三字,既有对昔日国家繁荣气象的追缅,也有对当时统治者重视人才的追恋,更含蓄表达了对当前统治者刻薄寡恩的不满和怨意,言简义丰,耐人寻味

C.“三边静”写作者独立江边,看到周围一派宁静景象,内心充满了对李中丞的钦佩。

D.尾联呼应标题中的“送”字,点明送别的地点和时间,将李中丞“流落”的境遇具体化,进一步显示了人物的悲剧命运。

【答案】C

【解析】“独立三边静”意为李中丞以一人之身维系三边乃至国家之安危,是对李中丞卓越功勋的赞颂和崇高威望的渲染。

三、【2020·辽宁省高三二模】阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

感旧

陆游

当年书剑揖三公,谈舌如云气吐虹。十丈战尘孤壮志,一簪华发醉秋风。

梦回松漠榆关外,身老桑村麦野中。奇士[注]久埋巴峡骨,灯前慷慨与谁同?

[注]奇士:指陆游在巴蜀结识的好友独孤策,此时已故去十年。

3.下列对本诗的理解解,不正确的一项是( )

A.首联回忆当年,紧扣诗题,其中上联的“揖”字生动描摹动作。写出了诗人年轻时英武潇洒的形象。

B.颈联中诗人写自己在梦中回到昔年纵横驰骋的边塞,借梦寄情,表达了对戎马生涯和塞外奇绝风光的深情怀念。

C.尾联使用问句,表达了诗人内心强烈的感情,同时也让读者感知到故友慷慨豪迈,卓尔不群的形象。

D.本诗整体风格苍凉悲壮,这种风格的形成与全诗所表达的沉痛情感有关,也与诗人所选取的典型形象相关。

4.这首诗中的诗人有哪些形象特征?请结合诗句简要赏析。

【答案】

3.B

4.①壮志难酬。年轻时豪迈洒脱、如今仍渴望建功报国,却无奈在“桑村麦野中”中老去。②迟暮悲伤。“一簪华发醉秋风”描写白发萧疏的垂垂老态,写出了人生暮年的悲苦之情。③孤独寂寞。尾联直接抒发对故去的友人强烈的思念,表达了苦无知音的寂寞心境。

【解析】

3.本题主要考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧与评价作者的观点态度、思想感情的能力。此类试题解答时,首先要认真研读诗歌内容,然后仔细辨识选项中是否有对诗歌的解读的错误。诗歌鉴赏的选择题对整个诗歌的综合理解和分析,即考核诗句的含义、诗句的手法还考核诗歌的情感,注意结合诗歌的内容进行分析。

B项,对“塞外奇绝风光的深情怀念”错误,颈联没有表达对“塞外奇绝风光”的怀念,这里只是突出了一种对自己戎马生涯的怀念。故选B。

4.本题考查学生把握诗歌的主要内容,分析诗歌人物形象的基本能力。解答此类题需要学生准确细致把握诗歌的核心内容要素,结合重要诗句进行具体的分析。

“当年书剑揖三公,谈舌如云气吐虹。十丈战尘孤壮志,一簪华发醉秋风”等句看出,年轻时的诗人旅游豪迈洒脱的气质,具有一种温婉谦恭的男儿形象,诗人回忆了当年文武双全、壮志凌云、慷慨激昂的形象和战鼓雷鸣、烟尘遮天的战争场面,此时的诗人是一位垂暮老者,暮年时在秋风中白了头发,内心一片苦闷情怀,充满着无限的惆怅与悲伤;“奇士久埋巴峡骨,灯前慷慨与谁同”一句,有着渴望为国建功立业的情怀,但是时光却无奈,一味的催人老去,诗中饱含出这样的一种人生迟暮的悲苦凄凉情怀,也更加显示出诗人对友人逝去的无限怀念,知音难觅,突出内心的无限伤感,写出内心苦闷抑郁的寂寞情感。

四、【2020·龙海市港尾中学高三期中】阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

途中寒食

(唐)宋之问

马上逢寒食,途中属暮春。

可怜江浦望,不见洛桥人。

北极怀明主,南溟作逐臣。

故园肠断处,日夜柳条新。

5.对这首诗歌的赏析不恰当的一项是( )

A.这是一首五言律诗,是唐代诗人宋之问被贬到泷洲后,次年春秘密逃还洛阳探望友人所作的诗。作者借用途中遇到的景物抒发复杂的感情。

B.寒食,亦称为"禁烟节"、"冷节",在这一日,禁烟火,只吃冷食。后因距清明较近,人们把它们合在一起,只过清明节。在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏青、秋千、蹴鞠、等风俗。

C.诗的首联使用互文手法,表现季至暮春,时逢寒食,诗人行走在被贬南方的行程之中。

D.“北极”和“南溟”,前者说明皇上的位置,后者说明逐臣将去之地,暗示距离遥远。

6.这首诗抒发了诗人哪些方面的复杂感情?请简要分析。

【答案】

5.D

6.①放逐之悲:诗人被贬遥远南方,难免有悲情。②浓浓的乡愁:途中思念故园,内心无限悲伤。③伤春之痛:暮春将去,时光易逝。

【解析】

5.本题主要考查对本首诗歌的赏析。D项,“北极”和“南溟”,是虚写,不能视为“皇上的位置”和“逐臣将去之地”,只是借此说明被贬之遥远。故选D。

6.本题考查学生评价文章的思想内容和作者的观点态度的基本能力。诗歌的情感分析的题目一直是考试的重点,但是考核的难度并不是太大,存在的问题主要是不知道答题的突破口,答题时要注意结合诗中标题、注释和诗中表情达意的重点句子作答,重点是在自己的答案要包含诗歌中的重点词语,这样就能和给的答案无限接近,还要主语诗歌的抒情方式,根据抒情方式分析情感。还要注意一般诗歌的情感都要求结合诗句分析,答题时不要只答出情感而放弃诗句。从“北极怀明主,南溟作逐臣”一句可以读出诗人被贬职南方蛮荒之地,突出内心的无比惆怅和伤悲的思绪;“逢寒食”“故园肠断处,日夜柳条新”“不见洛桥人”形象别致写出作者思想的愁绪;“暮春”,伤春之痛。

五、【2020·全国高三零模】阅读下面这首诗,完成下面小题。

琴歌

李颀

主人有酒欢今夕,请奏鸣琴广陵客①。

月照城头乌半飞,霜凄万树风入衣。

铜炉华烛烛增辉,初弹渌水②后楚妃。

一声已动物皆静,四座无言星欲稀。

清淮③奉使千馀里,敢告云山④从此始。

(注)①广陵客:指善弹琴的人。②渌水:琴曲名。③清淮:地近淮水。④云山:隐者或出家人的居处。

7.下列对诗歌内容和艺术特色的赏析,不正确的一项是( )

A.首二句交代听琴的场合、时间、缘起以及演奏者。因酒兴而鸣琴,可见其心情之畅达自适。

B.三四句写夜景,渲染一种凄冷肃杀之气,此两句低沉压抑,这是以哀景写哀情,为下文弹琴做铺垫。

C.五六句写弹琴,在华烛闪耀中广陵客登场助兴,诗人直写“渌水后楚妃”,交代演奏者所弹之曲的名称。

D.最后两句写感触,诗人奉使出使清淮,别宴琴声触动了诗人的心弦,萌生了归隐山林之意。

8.“一声已动物皆静,四座无言星欲稀”和《琵琶行》中的“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”有异曲同工之妙。请简要赏析。

【答案】

7.B

8.两者都运用了侧面烘托的手法。琴弦拨动,顿时万籁俱寂,四座之人都为之陶醉。星星渐稀,时间飞逝,在美妙的琴声中,人们似乎忘记了时间。作者通过这些情境侧面烘托出了广陵客出神入化的演奏技艺,表现了琴声的美妙。《琵琶行》中的这两句通过“悄无言”“秋月白”等侧面烘托了琵琶女演奏技艺的高超。

【解析】

7.本题属于综合考查题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

B项,“哀景写哀情”错,从上一联“欢”字来看,首二句交代听琴的场合、时间、缘起以及演奏者。因酒兴而鸣琴,可见其心情之畅达自适。着一“欢”字,渲染了宾主之间推杯换盏、其乐融融的热闹气氛,这里与上一联明显不同,应是“反衬”,以哀景写乐情。故选B。

8.本题考查比较鉴赏诗歌。解答该题要先找出二者的相同点,都运用了“侧面描写”;然后结合诗句具体分析如何运用侧面描写。七、八句从听者反应的角度写演奏者的高超技巧。一声琴弦拨动,顿时万籁俱寂,满座为之陶然沉醉。“皆静”二字形象地写出人们彻耳聆听琴歌的专注着迷的神态。愈是言其静,就愈突出琴音乐勾魂夺魄的心灵穿透力,就愈烘托出“广陵客”出神入化的演奏技巧。在这曼妙琴音的洗涤下,人们似乎忘记了尘世的酸辛,漠然了黑夜的漫长。苍茫的高天之上,星子越来越少,天将放白,他们还沉浸在优美的旋律中,恍然自失。良友佳朋相聚总是太短暂了,徜徉在琴歌中,这一夜是过得很快。“欲稀”二字巧妙地点明了演奏时间的持续,也照应了首句中的“欢”字,并为下文的直抒胸臆埋下伏笔。。《琵琶行》中诗人用“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”的环境描写作侧面烘托,东面和西面的画舫和游船都静悄悄的,只看见江心之中映着的秋月泛着白光,演奏已经结束,而听者尚沉浸在音乐的境界里,周围鸦雀无声,只有水中倒映着一轮明月。通过侧面烘托,让读者感受到琵琶女的高超技艺,给读者留下了回味的广阔空间。

六、【2020·北京一零一中学双榆树校区高三三模】阅读下面这组唱和诗,完成各题。

种菜

苏辙

久种春蔬早不生,园中汲水乱瓶罂。

菘葵经火未出土,僮仆何朝饱食羹。

强有人功趋节令,怅无甘雨困耘耕。

家居闲暇厌长日,欲看年华上菜茎。

次韵子由种菜久旱不生

苏轼

新春阶下笋芽生,厨里霜虀倒旧罂。

时绕麦田求野荠,强为僧舍煮山羹。

园无雨润何须叹,身与时违合退耕。

欲看年华自有处,鬓间秋色两三茎。

9.下列对两首诗的理解,不正确的一项是( )

A.苏辙诗中没有一个“旱”字,但句句牵动着旱情,可谓不着一字尽得风流。

B.苏轼诗题目中“次韵”既点明这首诗是和苏辙诗所作,又指出了押韵特点。

C.苏辙诗中“乱”写出了汲水的忙乱,苏轼诗中“倒”写出了腌菜食尽的困窘。

D.苏辙诗沉郁顿挫,格调比肩“诗圣”,苏轼诗闲散冲淡,气韵神似“诗仙”。

10.“欲看年华自有处,鬓间秋色两三茎”中用“秋色”喻指年华。下列诗句中的“秋色”有这种含义的一项是( )

A.南山与秋色,气势两相高。(杜牧《长安秋望》)

B.碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。(范仲淹《苏幕遮》)

C.满载一船秋色,平铺十里湖光。(张孝祥《西江月》)

D.秋色频于客鬓加,归期犹自叹无涯。(罗公升《发湖州》)

【答案】

9.D

10.D

【解析】

9.此题考查学生对诗歌理解鉴赏能力。这是一道综合考核诗歌的形象、语言、表达技巧和思想情感的题目,每个选项一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意,答题时注意仔细辨析。

D项,“苏辙诗沉郁顿挫,格调比肩‘诗圣’”分析错误,苏辙的诗在描写生活方面,缺乏杜甫揭示生活的深度和广度。故选D。

10.此题考查鉴赏诗歌语言的能力。炼字是诗歌鉴赏的高频考点,所炼之字往往是在该诗句中最富有表现力的词语,比如动词、形容词、数词、修饰词语、表示声音和颜色的词语等。答题时,先要解词释句,然后指明手法,最后分析表达效果;分析表达效果时要将词语放回到诗句中,体会其表情达意上的妙处。

A项,此处“秋色”指晴高气爽的天空。B项,此处“秋色”指秋天的景色。C项,“一船秋色”由作者的感受着笔,勾勒出时令特征,“秋色”指此时周围的山色浓郁苍翠,万物生机勃勃,开花的花朵艳丽,结果的果实累累。D项,“秋色频于客鬓加”,此处“秋色”喻指年华。故选D。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

2021年高考语文诗歌鉴赏一轮复习专题五:选择题的判断

【知识概述】

诗歌鉴赏选择题是全国卷古代诗歌阅读题的第一道题,也是整张试卷的第14题,2017年是5选2,分值5分,2018年、2019年是4选1(从几个选项中选出不正确的项),分值3分。

同其它类型的阅读选择题一样,掌握一定的相关知识和做题技巧,有助于我们做出最准确的判断。

【解题思路】

(一)诗歌鉴赏“四读”

1、读标题;诗歌的标题中,往往蕴含着许多有用信息

交代写作的时间、地点、对象、时间、写作目的、题材;奠定诗歌情感基调;暗示作者情感或表达技巧。

2、读作者;

有些诗歌的作者是我们熟悉的人物,他们的生平经历或诗风性情,有时对理解诗歌有辅助作用。

3、读诗句;

大体读懂诗歌意思,注意意象、意境、人物、情感关键词、抒情句、议论句等重点内容。

4、读注释;

注释中常常包涵写作背景、作者介绍、词句注释、典故阐述、他人评价等内容。这些内容能帮助我们更好地推敲和理解诗歌的内容与情感。

(二)、审清题干,仔细对比

审题是做题的第一步,认真读题,既是良好的做题习惯,也能帮助我们明确题目要求和考查区间,发现隐含信息,找出正确答案。

诗歌鉴赏的选择题,首先要读清赏析方向,大部分选择题是针对整首诗歌,但也有的是针对诗歌局部,如2017年全国卷2“本诗尾联用了李揆的典故,以下对此进行的赏析”。

其次是读清选项要求,是选择正确的,还是选择不正确的?是选择一项,还是选择两项?

读清题干后,逐一将选项与相关诗句对照,仔细推敲,找出作出判断的确切依据。

【真题回顾】

一、阅读下面这首宋诗,完成14~15题。

题许道宁画①

宋·陈与义

满眼长江水,苍然何郡山?

向来万里意,今在一窗间。

众木俱含晚,孤云遂不还。

此中有佳句,吟断不相关。

【注】①许道宁:北宋画家

14.下面对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.这首题画诗写景兼抒情,并未刻意进行雕琢,却能够于简淡中见新奇。

B.山水是这幅画的主要元素,特别是江水,占据了画面上大部分的篇幅。

C.诗人透过一扇小窗远距离欣赏这幅画作,领略其表现的辽阔万里之势。

D.颈联具体写到苍茫暮色中的树木与浮云,也蕴含了欣赏者的主观感受。

【答案】C

【解析】此题考查学生对诗歌理解鉴赏能力。这是一道综合考核诗歌的形象、语言、表达技巧和思想情感的题目,每个选项一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意,答题时注意仔细辨析。“诗人透过一扇小窗远距离欣赏这幅画作”错误,作者表达的是万里江山浓缩在尺牍之间的画作里。故C错误。

二、(2019年高考新课标Ⅱ卷)阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

投长沙裴侍郎

唐·杜荀鹤

此身虽贱道长存,非谒朱门谒孔门。

只望至公将卷读①,不求朝士致书论。

垂纶雨结渔乡思,吹木风传雁夜瑰。

男子受恩须有地,平生不受等闲思。

【注】①至公:科举时代对主考官的敬称。

14.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.诗人表示,虽然自己的社会地位低下,但对儒家思想的信奉坚定不移。

B.“朱门”“孔门”分别代指世俗的权势与精神的归依,形成鲜明的对比。

C.诗人希望自己能凭借真才实学通过正常渠道进身,而不愿去寻找捷径。

D.诗人表达了自己对待恩惠的态度,不随便接受别人的恩惠,受恩必报。

【答案】D

【解析】D项“不随便接受别人的恩惠,受恩必报”分析不正确。尾联“男子受恩须有地,平生不受等闲恩。”表明了自己一般不接受平常的恩惠,接受恩惠一定要符合自己原则立场,即符合“道义”。故选D。

三、(2019年高考新课标Ⅲ卷)阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

插田歌(节选)

唐·刘禹锡

冈头花草齐,燕子东西飞。

田塍望如线,白水光参差。

农妇白纻裙,农父绿蓑衣。

齐唱郢中歌,嘤咛如《竹枝》。

14.下列对本诗的赏析,不正确的一项是(3分)

A.诗歌以花鸟发端,通过简练的笔触,勾勒出一幅意趣盎然的美丽画面。

B.诗人举目眺望,能看到远处田埂在粼粼的波光中蜿蜒起伏,时隐时现。

C.诗中写到了农父农妇的衣着,白裙绿水映照绿苗白水,色调分外和谐。

D.诗的七、八两句通过听觉描写,表现农民们的劳动场面以及愉悦心情。

【答案】B

【解析】“能看到远处田塍在粼粼的波光中蜿蜒起伏,时隐时现”,“田塍望如线,白水光参差”意思是远望田塍像条线,一片白水波光参差。故选B。

【模拟练习】

一、阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

寻南溪常山道人①隐居

【唐】刘长卿

一路经行处,莓苔见履痕。白云依静渚,春草闭闲门。

过雨看松色,随山到水源。溪花与禅意,相对亦忘言。

【注】①道人:得道之人。据“禅意”语,当为僧人。

1、下列对诗歌的理解,不正确的一项是(?? ?)(3分)

A、首联写诗人在路上边行走,边辨认履痕,从急匆匆的步伐上,可以想见其即将见到禅僧之际的喜悦。

B、颈联写抵达禅僧栖隐之地所见景象:隐居之所傍着溪边的洲渚,上面缭绕浮动着白色的云雾;萋萋春草,封锁住了幽居的门户。表现诗人寻人不遇的无聊与失望。

C、颔联写访道人不遇的情况下纵情适意游赏山景的兴致,表现的是一种无往而均适意的意趣。

D、此诗写寻访一位栖隐在南溪的禅僧一路所见所感,于清新秀雅中渗透闲适的意趣和禅意。

【答案】B

【解析】颔联表现的并非无聊与失望,而是淡然与闲适。

二、阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

送李中丞之襄州

【唐】刘长卿

流落征南将,曾驱十万师。罢归无旧业,老去恋明时。

独立三边静,轻生一剑知。茫茫江汉上,日暮欲何之?

2. 下列对诗歌的理解,不正确的一项是(?? ?)(3分)

A.起首两句,从主人公当下当下的境遇着笔,将过去的业绩作为追忆来叙写交代,形成了今与昔的鲜明对照,引起读者对主人公的关切。

B.“恋明时”三字,既有对昔日国家繁荣气象的追缅,也有对当时统治者重视人才的追恋,更含蓄表达了对当前统治者刻薄寡恩的不满和怨意,言简义丰,耐人寻味

C.“三边静”写作者独立江边,看到周围一派宁静景象,内心充满了对李中丞的钦佩。

D.尾联呼应标题中的“送”字,点明送别的地点和时间,将李中丞“流落”的境遇具体化,进一步显示了人物的悲剧命运。

【答案】C

【解析】“独立三边静”意为李中丞以一人之身维系三边乃至国家之安危,是对李中丞卓越功勋的赞颂和崇高威望的渲染。

三、【2020·辽宁省高三二模】阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

感旧

陆游

当年书剑揖三公,谈舌如云气吐虹。十丈战尘孤壮志,一簪华发醉秋风。

梦回松漠榆关外,身老桑村麦野中。奇士[注]久埋巴峡骨,灯前慷慨与谁同?

[注]奇士:指陆游在巴蜀结识的好友独孤策,此时已故去十年。

3.下列对本诗的理解解,不正确的一项是( )

A.首联回忆当年,紧扣诗题,其中上联的“揖”字生动描摹动作。写出了诗人年轻时英武潇洒的形象。

B.颈联中诗人写自己在梦中回到昔年纵横驰骋的边塞,借梦寄情,表达了对戎马生涯和塞外奇绝风光的深情怀念。

C.尾联使用问句,表达了诗人内心强烈的感情,同时也让读者感知到故友慷慨豪迈,卓尔不群的形象。

D.本诗整体风格苍凉悲壮,这种风格的形成与全诗所表达的沉痛情感有关,也与诗人所选取的典型形象相关。

4.这首诗中的诗人有哪些形象特征?请结合诗句简要赏析。

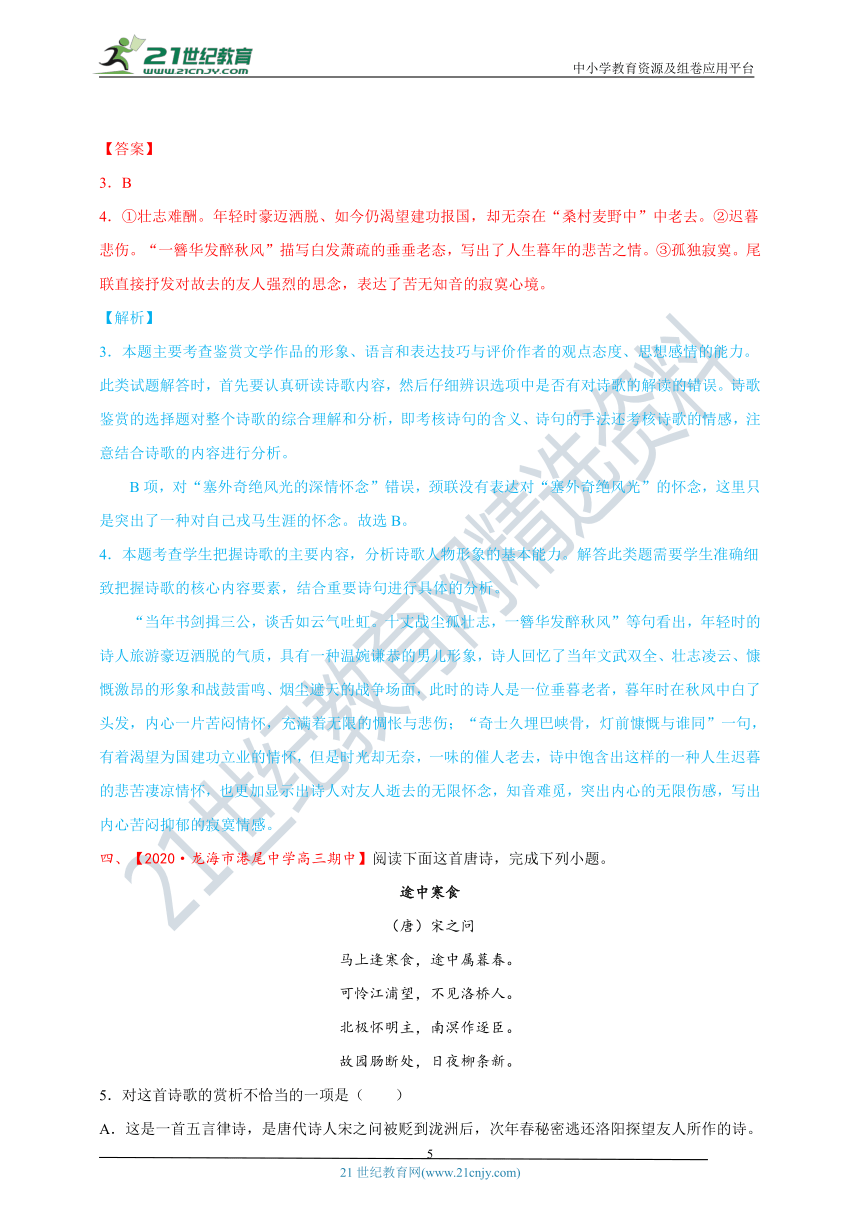

【答案】

3.B

4.①壮志难酬。年轻时豪迈洒脱、如今仍渴望建功报国,却无奈在“桑村麦野中”中老去。②迟暮悲伤。“一簪华发醉秋风”描写白发萧疏的垂垂老态,写出了人生暮年的悲苦之情。③孤独寂寞。尾联直接抒发对故去的友人强烈的思念,表达了苦无知音的寂寞心境。

【解析】

3.本题主要考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧与评价作者的观点态度、思想感情的能力。此类试题解答时,首先要认真研读诗歌内容,然后仔细辨识选项中是否有对诗歌的解读的错误。诗歌鉴赏的选择题对整个诗歌的综合理解和分析,即考核诗句的含义、诗句的手法还考核诗歌的情感,注意结合诗歌的内容进行分析。

B项,对“塞外奇绝风光的深情怀念”错误,颈联没有表达对“塞外奇绝风光”的怀念,这里只是突出了一种对自己戎马生涯的怀念。故选B。

4.本题考查学生把握诗歌的主要内容,分析诗歌人物形象的基本能力。解答此类题需要学生准确细致把握诗歌的核心内容要素,结合重要诗句进行具体的分析。

“当年书剑揖三公,谈舌如云气吐虹。十丈战尘孤壮志,一簪华发醉秋风”等句看出,年轻时的诗人旅游豪迈洒脱的气质,具有一种温婉谦恭的男儿形象,诗人回忆了当年文武双全、壮志凌云、慷慨激昂的形象和战鼓雷鸣、烟尘遮天的战争场面,此时的诗人是一位垂暮老者,暮年时在秋风中白了头发,内心一片苦闷情怀,充满着无限的惆怅与悲伤;“奇士久埋巴峡骨,灯前慷慨与谁同”一句,有着渴望为国建功立业的情怀,但是时光却无奈,一味的催人老去,诗中饱含出这样的一种人生迟暮的悲苦凄凉情怀,也更加显示出诗人对友人逝去的无限怀念,知音难觅,突出内心的无限伤感,写出内心苦闷抑郁的寂寞情感。

四、【2020·龙海市港尾中学高三期中】阅读下面这首唐诗,完成下列小题。

途中寒食

(唐)宋之问

马上逢寒食,途中属暮春。

可怜江浦望,不见洛桥人。

北极怀明主,南溟作逐臣。

故园肠断处,日夜柳条新。

5.对这首诗歌的赏析不恰当的一项是( )

A.这是一首五言律诗,是唐代诗人宋之问被贬到泷洲后,次年春秘密逃还洛阳探望友人所作的诗。作者借用途中遇到的景物抒发复杂的感情。

B.寒食,亦称为"禁烟节"、"冷节",在这一日,禁烟火,只吃冷食。后因距清明较近,人们把它们合在一起,只过清明节。在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏青、秋千、蹴鞠、等风俗。

C.诗的首联使用互文手法,表现季至暮春,时逢寒食,诗人行走在被贬南方的行程之中。

D.“北极”和“南溟”,前者说明皇上的位置,后者说明逐臣将去之地,暗示距离遥远。

6.这首诗抒发了诗人哪些方面的复杂感情?请简要分析。

【答案】

5.D

6.①放逐之悲:诗人被贬遥远南方,难免有悲情。②浓浓的乡愁:途中思念故园,内心无限悲伤。③伤春之痛:暮春将去,时光易逝。

【解析】

5.本题主要考查对本首诗歌的赏析。D项,“北极”和“南溟”,是虚写,不能视为“皇上的位置”和“逐臣将去之地”,只是借此说明被贬之遥远。故选D。

6.本题考查学生评价文章的思想内容和作者的观点态度的基本能力。诗歌的情感分析的题目一直是考试的重点,但是考核的难度并不是太大,存在的问题主要是不知道答题的突破口,答题时要注意结合诗中标题、注释和诗中表情达意的重点句子作答,重点是在自己的答案要包含诗歌中的重点词语,这样就能和给的答案无限接近,还要主语诗歌的抒情方式,根据抒情方式分析情感。还要注意一般诗歌的情感都要求结合诗句分析,答题时不要只答出情感而放弃诗句。从“北极怀明主,南溟作逐臣”一句可以读出诗人被贬职南方蛮荒之地,突出内心的无比惆怅和伤悲的思绪;“逢寒食”“故园肠断处,日夜柳条新”“不见洛桥人”形象别致写出作者思想的愁绪;“暮春”,伤春之痛。

五、【2020·全国高三零模】阅读下面这首诗,完成下面小题。

琴歌

李颀

主人有酒欢今夕,请奏鸣琴广陵客①。

月照城头乌半飞,霜凄万树风入衣。

铜炉华烛烛增辉,初弹渌水②后楚妃。

一声已动物皆静,四座无言星欲稀。

清淮③奉使千馀里,敢告云山④从此始。

(注)①广陵客:指善弹琴的人。②渌水:琴曲名。③清淮:地近淮水。④云山:隐者或出家人的居处。

7.下列对诗歌内容和艺术特色的赏析,不正确的一项是( )

A.首二句交代听琴的场合、时间、缘起以及演奏者。因酒兴而鸣琴,可见其心情之畅达自适。

B.三四句写夜景,渲染一种凄冷肃杀之气,此两句低沉压抑,这是以哀景写哀情,为下文弹琴做铺垫。

C.五六句写弹琴,在华烛闪耀中广陵客登场助兴,诗人直写“渌水后楚妃”,交代演奏者所弹之曲的名称。

D.最后两句写感触,诗人奉使出使清淮,别宴琴声触动了诗人的心弦,萌生了归隐山林之意。

8.“一声已动物皆静,四座无言星欲稀”和《琵琶行》中的“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”有异曲同工之妙。请简要赏析。

【答案】

7.B

8.两者都运用了侧面烘托的手法。琴弦拨动,顿时万籁俱寂,四座之人都为之陶醉。星星渐稀,时间飞逝,在美妙的琴声中,人们似乎忘记了时间。作者通过这些情境侧面烘托出了广陵客出神入化的演奏技艺,表现了琴声的美妙。《琵琶行》中的这两句通过“悄无言”“秋月白”等侧面烘托了琵琶女演奏技艺的高超。

【解析】

7.本题属于综合考查题考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

B项,“哀景写哀情”错,从上一联“欢”字来看,首二句交代听琴的场合、时间、缘起以及演奏者。因酒兴而鸣琴,可见其心情之畅达自适。着一“欢”字,渲染了宾主之间推杯换盏、其乐融融的热闹气氛,这里与上一联明显不同,应是“反衬”,以哀景写乐情。故选B。

8.本题考查比较鉴赏诗歌。解答该题要先找出二者的相同点,都运用了“侧面描写”;然后结合诗句具体分析如何运用侧面描写。七、八句从听者反应的角度写演奏者的高超技巧。一声琴弦拨动,顿时万籁俱寂,满座为之陶然沉醉。“皆静”二字形象地写出人们彻耳聆听琴歌的专注着迷的神态。愈是言其静,就愈突出琴音乐勾魂夺魄的心灵穿透力,就愈烘托出“广陵客”出神入化的演奏技巧。在这曼妙琴音的洗涤下,人们似乎忘记了尘世的酸辛,漠然了黑夜的漫长。苍茫的高天之上,星子越来越少,天将放白,他们还沉浸在优美的旋律中,恍然自失。良友佳朋相聚总是太短暂了,徜徉在琴歌中,这一夜是过得很快。“欲稀”二字巧妙地点明了演奏时间的持续,也照应了首句中的“欢”字,并为下文的直抒胸臆埋下伏笔。。《琵琶行》中诗人用“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”的环境描写作侧面烘托,东面和西面的画舫和游船都静悄悄的,只看见江心之中映着的秋月泛着白光,演奏已经结束,而听者尚沉浸在音乐的境界里,周围鸦雀无声,只有水中倒映着一轮明月。通过侧面烘托,让读者感受到琵琶女的高超技艺,给读者留下了回味的广阔空间。

六、【2020·北京一零一中学双榆树校区高三三模】阅读下面这组唱和诗,完成各题。

种菜

苏辙

久种春蔬早不生,园中汲水乱瓶罂。

菘葵经火未出土,僮仆何朝饱食羹。

强有人功趋节令,怅无甘雨困耘耕。

家居闲暇厌长日,欲看年华上菜茎。

次韵子由种菜久旱不生

苏轼

新春阶下笋芽生,厨里霜虀倒旧罂。

时绕麦田求野荠,强为僧舍煮山羹。

园无雨润何须叹,身与时违合退耕。

欲看年华自有处,鬓间秋色两三茎。

9.下列对两首诗的理解,不正确的一项是( )

A.苏辙诗中没有一个“旱”字,但句句牵动着旱情,可谓不着一字尽得风流。

B.苏轼诗题目中“次韵”既点明这首诗是和苏辙诗所作,又指出了押韵特点。

C.苏辙诗中“乱”写出了汲水的忙乱,苏轼诗中“倒”写出了腌菜食尽的困窘。

D.苏辙诗沉郁顿挫,格调比肩“诗圣”,苏轼诗闲散冲淡,气韵神似“诗仙”。

10.“欲看年华自有处,鬓间秋色两三茎”中用“秋色”喻指年华。下列诗句中的“秋色”有这种含义的一项是( )

A.南山与秋色,气势两相高。(杜牧《长安秋望》)

B.碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。(范仲淹《苏幕遮》)

C.满载一船秋色,平铺十里湖光。(张孝祥《西江月》)

D.秋色频于客鬓加,归期犹自叹无涯。(罗公升《发湖州》)

【答案】

9.D

10.D

【解析】

9.此题考查学生对诗歌理解鉴赏能力。这是一道综合考核诗歌的形象、语言、表达技巧和思想情感的题目,每个选项一个考点,几乎涵盖诗歌的所有内容,注意结合全诗进行分析,主要的错误是意象的含义不对,手法不准确,手法的解说和艺术效果的分析不对,语言方面主要是风格不正确,内容一般为曲解诗意,答题时注意仔细辨析。

D项,“苏辙诗沉郁顿挫,格调比肩‘诗圣’”分析错误,苏辙的诗在描写生活方面,缺乏杜甫揭示生活的深度和广度。故选D。

10.此题考查鉴赏诗歌语言的能力。炼字是诗歌鉴赏的高频考点,所炼之字往往是在该诗句中最富有表现力的词语,比如动词、形容词、数词、修饰词语、表示声音和颜色的词语等。答题时,先要解词释句,然后指明手法,最后分析表达效果;分析表达效果时要将词语放回到诗句中,体会其表情达意上的妙处。

A项,此处“秋色”指晴高气爽的天空。B项,此处“秋色”指秋天的景色。C项,“一船秋色”由作者的感受着笔,勾勒出时令特征,“秋色”指此时周围的山色浓郁苍翠,万物生机勃勃,开花的花朵艳丽,结果的果实累累。D项,“秋色频于客鬓加”,此处“秋色”喻指年华。故选D。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

同课章节目录