统编版七年级历史上册第14课 沟通中外文明的“丝绸之路” 课件(37张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版七年级历史上册第14课 沟通中外文明的“丝绸之路” 课件(37张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 18.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-08-12 10:37:22 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

第三单元

秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

第14课

沟通中外文明的“丝绸之路”

学习目标

1

2

了解张骞两次出使西域、中央政府对西域实行管理、丝绸之路、班超出使西域等汉朝对内对外关系的基本史实。

正确认识张骞出使西域的作用;了解丝绸之路的由来及其线路,理解丝绸之路的重要性和历史作用;理解西域都护设置的重要意义。

导入新课

这些水果平时大家都有吃过,但它们原不是中原的产品,它们是从西域传来的,那么西域在何方呢?是谁开辟了中原和西域的通道,使这些东西传入中原的?今天我们来共同探讨这些问题。

葡萄

核桃

石榴

新课探究

张骞通西域

西域这一地区的范围有广义和狹义之分。狭义地讲,西域是指玉门关和阳关以西(今新疆地区);广义地讲是指包括葱岭以西更广阔的地区。课本上所讲的西域,指的是广义的西域。西汉初的西域,小国林立,有三十六国之多。这些国家大多人口很少,人口最多的乌孙是36万。这里的居民有的经营农业,有的从事畜牧业。各国语言不同,各自独立。

新课探究

刚刚建立汉王朝的汉高祖刘邦曾领兵攻匈奴,被围困。此后,汉朝对匈奴处于守势。西汉初年,统治者无奈采取和亲政策,以避免匈奴的骚扰。经过汉初的休养生息,经过文景之治,西汉在武帝统治时国力雄厚,进入鼎盛时期。汉武帝决定放弃和亲政策,用武力战胜匈奴。这时汉武帝从匈奴降人口中得知大月氏(dà

ròu

zhī)原先住在河西走廊,被匈奴打败后迁至西域,对匈奴怀有深仇大恨,因此,汉武帝决定招募使者出使西域,联络大月氏,东西夹击,共同反击匈奴。

新课探究

送元二使安西

王维

渭城朝雨泡轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更进一杯酒,

西出阳关无故人。

新课探究

凉州词

王之涣

黄河远上白云间,

一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,

春风不度玉门关。

新课探究

《送元二使安西》是唐代诗人王维在送别友人去边疆时写下的一首七言绝句。唐代诗人王之涣的《凉州词》,又名《出塞》。两首诗分别提到了阳关和玉门关,而它们都是西域的关塞。这两首诗告诉我们,唐朝时的西域实际上还是很荒凉的,何况汉朝。

新课探究

汉武帝颁布《招贤令》:

我大汉王朝,历经几代先皇的休养生息,现民殷国富,兵强马壮。吾皇雄才大略,志在四方。为保境安民,彻底根除匈奴之患,拟联合大月氏,夹击匈奴。现招募有胆有识、果敢忠义之人,代表大汉王朝出使大月氏。事成之后,赏良田美宅、黄金百两。如有勇者,速来报名,钦此!

渴望为国建功立业的张骞,毅然应募。

新课探究

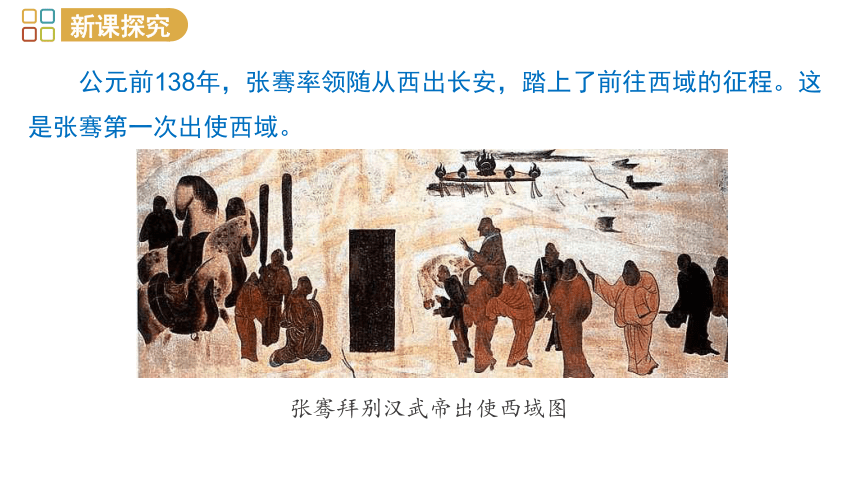

公元前138年,张骞率领随从西出长安,踏上了前往西域的征程。这是张骞第一次出使西域。

张骞拜别汉武帝出使西域图

新课探究

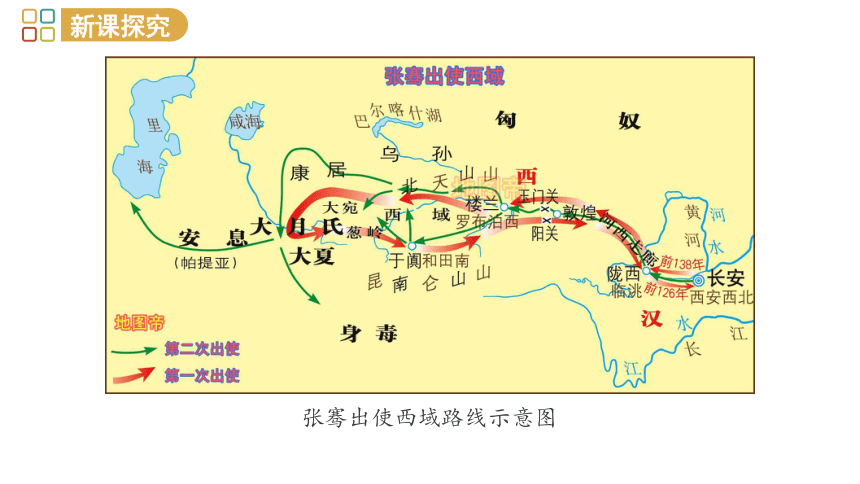

张骞出使西域路线示意图

新课探究

张骞出使西域,前往大月氏,这是一条前人未走过的路,要穿越茫茫沙漠,要翻越皑皑雪山。根据示意图,结合当时的情况,你能想象张骞西行途中会遇到哪些困难?

①经过匈奴控制区;②受到当时战争的影响,会有生命危险;③沙漠区;④饥饿;⑤风沙;⑥缺水;⑦交通工具简陋;⑧语言不通;⑨疾病的威胁.....

张骞出使西域图

新课探究

张骞出使西域历经十多年以后才回来,这期间发生了很多感人的故事:①途中被匈奴抓住,在匈奴的威胁利诱面前不失汉节;②被扣留十余年,始终不忘使命;③寻机逃脱,历尽艰险到达大月氏;④归途又被匈奴扣留一年多。

新课探究

张骞不畏艰险、不辱使命的崇高精神,以及机智、勇敢、忠诚、爱国的优秀品格值得我们学习。

张骞在第一次出使西域漫长而艰险的历程中,曾两次被匈奴抓住,被扣留了10多年,但他仍然坚持完成使命。他的这种精神对我们有什么启示?

新课探究

这种看法不对。因为张骞第一次出使西域虽然没有达到目的,但他不仅了解了西域各国的情况,为后来丝绸之路的开通打下了基础,而且了解到了西域各国想和汉朝交往的愿望,推动了汉朝的对外交往。他这种坚持自己的使命、为国家不顾艰辛的精神值得我们学习。

张骞第一次出使西域用了十多年的时间,却没有达到目的,有的人认为实在不值。你认为这种看法对吗?为什么?

新课探究

公元前119年,张骞再次率领300多人的使团,带着万头牛羊,以及金币、丝绸等财物,走访了乌孙等西域许多国家。西域各国也认识到汉朝的富足与强大,纷纷派使节来到长安,促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来。

新课探究

“凿”即“开”,“空”即“孔”,意思就是开辟孔道。张骞两次出使西域,打通了西域这堵墙,打破了西域与汉朝之间的隔绝状态,沟通了西域与中原的往来,为后来丝绸之路的开通打下了基础,从此,汉朝与西域的经济文化交流日趋频繁。张骞对历史作出了巨大贡献。

材料

《汉书·张骞传》载:“然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。”

想一想:为什么说张骞出使西域的举动是“凿空”呢?

新课探究

张骞通西域的历史影响:

①扩大了西汉的政治影响,

西域各国纷纷归附汉朝。公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,此举标志着西域开始正式归属中央政权。

②中原同西域以至更远地区的经济文化联系日益密切。

③西域通道打通后,天山南北地区第一次与内地连成一体,中国与西亚和欧洲的通商关系开始发展。

④促进了西域社会的进步,发展了中原同西域各族的友好关系。

新课探究

丝绸之路

自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,被称为“丝绸之路”。

新课探究

这条沟通东西方贸易的通道为什么要称作“丝绸之路”呢?原来养蚕缫丝、织造绢绸,是我国劳动人民的发明创造。公元前6世纪以前,中国是世界上唯一能生产丝绸的国家,所产丝绸深受各国人民的喜爱。古代希腊、罗马的贵族,尤其喜好中国的丝绸,将其视为高级的消费品,并称中国为“丝国”。张骞通西域后,中国的丝和丝织品,就通过这条东西交通要道,源源不断地运往中亚、西亚以及非洲、欧洲各地。后来人们便称这条中西交通要道为“丝绸之路”。

新课探究

丝绸之路示意图

丝绸之路的主要路线:一条是出玉门关,经楼兰、大宛到安息,再到大秦;一条是由阳关,经鄯善、于阗、大月氏到安息,再到大秦。

新课探究

莫高窟

鸣沙山

新课探究

楼兰古城

吐鲁番的葡萄

新课探究

张骞出使西域后,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿以及良种马、香料、玻璃、宝石等,以至多种乐器和歌舞等相继传人中国。此后,佛教和佛教文化也经此传人东土,对中国文化产生了重大影响。丝绸之路对于东西方经济、文化的交流发挥了重大的作用。

新课探究

海上丝绸之路从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和斯里兰卡。

汉代海上丝绸之路示意图

新课探究

新疆是陆上丝绸之路的必经之地,马来西亚和印度尼西亚地处海上丝绸之路的交通要道,是海上丝绸之路的必经之地。从这些地方考古发掘的汉代丝织品、钱币和陶器,不仅证实了当时丝绸之路的存在,而且说明当时我国的对外贸易已相当繁荣。

新课探究

丝绸之路不仅仅是一条商业通道,它更大的贡献是沟通了东西方文明,促进了这两个文明的相互渗透。所以,丝绸之路在古代是传播友谊的道路,人们把丝绸之路看作是联结东西方文明的纽带。丝绸之路成为古代东西方经济、文化交流的代名词。对于中国人民来讲,丝绸之路是开放之路,是友谊之路,是共同发展之路。

新课探究

对西域的管理

新课探究

西域都护的设置情况

设置目的:张骞通西域后,西汉王朝为了加强对西域的经营。

设置时间:公元前60年。

管辖范围:作为管理西域的最高长官,西域都护管辖西域36国。

设置意义:西域都护的设置,标志着西域开始正式归属中央政权,今新疆及

巴尔喀什湖以东、以南的广大地区是我国领土。

新课探究

匈奴

匈奴是中国北方一个古老的游牧民族,在河套地带繁衍生息,游牧于大漠南北,即今内蒙古及其以北地区。匈奴族原先分布在蒙古草原上,他们逐水草而迁徙,以游牧为业,兼营狩猎;住毡帐,食畜肉,是强壮凶悍的马背民族。匈奴族战国时建立奴隶制政权,活跃于秦汉时期的历史舞台。匈奴杰出的首领冒顿第一次统一了蒙古草原,匈奴的统治进入鼎盛时期。匈奴的兴起对我国北方草原的统一和经济开发作出了贡献。

不过,现在草原上的蒙古族并不是匈奴人的后裔,而远在欧洲东部的匈牙利人却同历史上的匈奴人有着某种血缘关系。

新课探究

关于两汉与匈奴之间的关系,大体分为三个阶段。①西汉初年:和亲;②汉武帝时期:反击;③东汉明帝时期:出击,并派班超出使西域。

班超出使西域

霍去病反击匈奴

新课探究

①西汉初年:由于秦汉之际中原地区经历了秦末农民战争和楚汉之争,战争导致农业生产受到严重破坏,西汉初年不仅无力大规模反击匈奴,连“和亲”也没能阻止匈奴南下。

新课探究

②汉武帝时期:经过数代帝王的休养生息,时至武帝,西汉已经发展为强大的中央集权国家,具备了反击匈奴的条件。由于匈奴族经常南下侵扰中原,严重威胁西汉的北境,西汉政府不得不选择战争作为手段。公元前119年,汉武帝派遣大将卫青、霍去病反击匈奴,漠北之战是对匈奴决定性的一战,使得匈奴再也无力与西汉对抗。这基本上解决了西汉初年以来匈奴对中原地区的威胁,奠定了西汉的疆域。

新课探究

③东汉明帝时期:东汉时,匈奴分为南北两部。南匈奴同汉朝和好逐渐内迁。北匈奴仍在蒙古高原,并控制西域,经常派骑兵进攻东汉的边境。东汉王朝先后派大将窦固、窦宪出击北匈奴,恢复了汉朝对西域的统治。

新课探究

班超经营西域期间,还派甘英出使大秦(即罗马帝国),甘英虽然到达安息(今伊朗高原和两河流域)后受阻,但是此行开辟了通往西亚的路线。

甘英出使大秦

随堂练习

C

A

B

C

课堂小结

第三单元

秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

第14课

沟通中外文明的“丝绸之路”

学习目标

1

2

了解张骞两次出使西域、中央政府对西域实行管理、丝绸之路、班超出使西域等汉朝对内对外关系的基本史实。

正确认识张骞出使西域的作用;了解丝绸之路的由来及其线路,理解丝绸之路的重要性和历史作用;理解西域都护设置的重要意义。

导入新课

这些水果平时大家都有吃过,但它们原不是中原的产品,它们是从西域传来的,那么西域在何方呢?是谁开辟了中原和西域的通道,使这些东西传入中原的?今天我们来共同探讨这些问题。

葡萄

核桃

石榴

新课探究

张骞通西域

西域这一地区的范围有广义和狹义之分。狭义地讲,西域是指玉门关和阳关以西(今新疆地区);广义地讲是指包括葱岭以西更广阔的地区。课本上所讲的西域,指的是广义的西域。西汉初的西域,小国林立,有三十六国之多。这些国家大多人口很少,人口最多的乌孙是36万。这里的居民有的经营农业,有的从事畜牧业。各国语言不同,各自独立。

新课探究

刚刚建立汉王朝的汉高祖刘邦曾领兵攻匈奴,被围困。此后,汉朝对匈奴处于守势。西汉初年,统治者无奈采取和亲政策,以避免匈奴的骚扰。经过汉初的休养生息,经过文景之治,西汉在武帝统治时国力雄厚,进入鼎盛时期。汉武帝决定放弃和亲政策,用武力战胜匈奴。这时汉武帝从匈奴降人口中得知大月氏(dà

ròu

zhī)原先住在河西走廊,被匈奴打败后迁至西域,对匈奴怀有深仇大恨,因此,汉武帝决定招募使者出使西域,联络大月氏,东西夹击,共同反击匈奴。

新课探究

送元二使安西

王维

渭城朝雨泡轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更进一杯酒,

西出阳关无故人。

新课探究

凉州词

王之涣

黄河远上白云间,

一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,

春风不度玉门关。

新课探究

《送元二使安西》是唐代诗人王维在送别友人去边疆时写下的一首七言绝句。唐代诗人王之涣的《凉州词》,又名《出塞》。两首诗分别提到了阳关和玉门关,而它们都是西域的关塞。这两首诗告诉我们,唐朝时的西域实际上还是很荒凉的,何况汉朝。

新课探究

汉武帝颁布《招贤令》:

我大汉王朝,历经几代先皇的休养生息,现民殷国富,兵强马壮。吾皇雄才大略,志在四方。为保境安民,彻底根除匈奴之患,拟联合大月氏,夹击匈奴。现招募有胆有识、果敢忠义之人,代表大汉王朝出使大月氏。事成之后,赏良田美宅、黄金百两。如有勇者,速来报名,钦此!

渴望为国建功立业的张骞,毅然应募。

新课探究

公元前138年,张骞率领随从西出长安,踏上了前往西域的征程。这是张骞第一次出使西域。

张骞拜别汉武帝出使西域图

新课探究

张骞出使西域路线示意图

新课探究

张骞出使西域,前往大月氏,这是一条前人未走过的路,要穿越茫茫沙漠,要翻越皑皑雪山。根据示意图,结合当时的情况,你能想象张骞西行途中会遇到哪些困难?

①经过匈奴控制区;②受到当时战争的影响,会有生命危险;③沙漠区;④饥饿;⑤风沙;⑥缺水;⑦交通工具简陋;⑧语言不通;⑨疾病的威胁.....

张骞出使西域图

新课探究

张骞出使西域历经十多年以后才回来,这期间发生了很多感人的故事:①途中被匈奴抓住,在匈奴的威胁利诱面前不失汉节;②被扣留十余年,始终不忘使命;③寻机逃脱,历尽艰险到达大月氏;④归途又被匈奴扣留一年多。

新课探究

张骞不畏艰险、不辱使命的崇高精神,以及机智、勇敢、忠诚、爱国的优秀品格值得我们学习。

张骞在第一次出使西域漫长而艰险的历程中,曾两次被匈奴抓住,被扣留了10多年,但他仍然坚持完成使命。他的这种精神对我们有什么启示?

新课探究

这种看法不对。因为张骞第一次出使西域虽然没有达到目的,但他不仅了解了西域各国的情况,为后来丝绸之路的开通打下了基础,而且了解到了西域各国想和汉朝交往的愿望,推动了汉朝的对外交往。他这种坚持自己的使命、为国家不顾艰辛的精神值得我们学习。

张骞第一次出使西域用了十多年的时间,却没有达到目的,有的人认为实在不值。你认为这种看法对吗?为什么?

新课探究

公元前119年,张骞再次率领300多人的使团,带着万头牛羊,以及金币、丝绸等财物,走访了乌孙等西域许多国家。西域各国也认识到汉朝的富足与强大,纷纷派使节来到长安,促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来。

新课探究

“凿”即“开”,“空”即“孔”,意思就是开辟孔道。张骞两次出使西域,打通了西域这堵墙,打破了西域与汉朝之间的隔绝状态,沟通了西域与中原的往来,为后来丝绸之路的开通打下了基础,从此,汉朝与西域的经济文化交流日趋频繁。张骞对历史作出了巨大贡献。

材料

《汉书·张骞传》载:“然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。”

想一想:为什么说张骞出使西域的举动是“凿空”呢?

新课探究

张骞通西域的历史影响:

①扩大了西汉的政治影响,

西域各国纷纷归附汉朝。公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,此举标志着西域开始正式归属中央政权。

②中原同西域以至更远地区的经济文化联系日益密切。

③西域通道打通后,天山南北地区第一次与内地连成一体,中国与西亚和欧洲的通商关系开始发展。

④促进了西域社会的进步,发展了中原同西域各族的友好关系。

新课探究

丝绸之路

自从张骞开辟通往西域的道路后,汉朝和西域的使者相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安穿过河西走廊,经西域运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,被称为“丝绸之路”。

新课探究

这条沟通东西方贸易的通道为什么要称作“丝绸之路”呢?原来养蚕缫丝、织造绢绸,是我国劳动人民的发明创造。公元前6世纪以前,中国是世界上唯一能生产丝绸的国家,所产丝绸深受各国人民的喜爱。古代希腊、罗马的贵族,尤其喜好中国的丝绸,将其视为高级的消费品,并称中国为“丝国”。张骞通西域后,中国的丝和丝织品,就通过这条东西交通要道,源源不断地运往中亚、西亚以及非洲、欧洲各地。后来人们便称这条中西交通要道为“丝绸之路”。

新课探究

丝绸之路示意图

丝绸之路的主要路线:一条是出玉门关,经楼兰、大宛到安息,再到大秦;一条是由阳关,经鄯善、于阗、大月氏到安息,再到大秦。

新课探究

莫高窟

鸣沙山

新课探究

楼兰古城

吐鲁番的葡萄

新课探究

张骞出使西域后,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿以及良种马、香料、玻璃、宝石等,以至多种乐器和歌舞等相继传人中国。此后,佛教和佛教文化也经此传人东土,对中国文化产生了重大影响。丝绸之路对于东西方经济、文化的交流发挥了重大的作用。

新课探究

海上丝绸之路从东南沿海港口出发,经中南半岛南下,绕过马来半岛,穿过马六甲海峡,通往孟加拉湾沿岸,最远抵达印度半岛南端和斯里兰卡。

汉代海上丝绸之路示意图

新课探究

新疆是陆上丝绸之路的必经之地,马来西亚和印度尼西亚地处海上丝绸之路的交通要道,是海上丝绸之路的必经之地。从这些地方考古发掘的汉代丝织品、钱币和陶器,不仅证实了当时丝绸之路的存在,而且说明当时我国的对外贸易已相当繁荣。

新课探究

丝绸之路不仅仅是一条商业通道,它更大的贡献是沟通了东西方文明,促进了这两个文明的相互渗透。所以,丝绸之路在古代是传播友谊的道路,人们把丝绸之路看作是联结东西方文明的纽带。丝绸之路成为古代东西方经济、文化交流的代名词。对于中国人民来讲,丝绸之路是开放之路,是友谊之路,是共同发展之路。

新课探究

对西域的管理

新课探究

西域都护的设置情况

设置目的:张骞通西域后,西汉王朝为了加强对西域的经营。

设置时间:公元前60年。

管辖范围:作为管理西域的最高长官,西域都护管辖西域36国。

设置意义:西域都护的设置,标志着西域开始正式归属中央政权,今新疆及

巴尔喀什湖以东、以南的广大地区是我国领土。

新课探究

匈奴

匈奴是中国北方一个古老的游牧民族,在河套地带繁衍生息,游牧于大漠南北,即今内蒙古及其以北地区。匈奴族原先分布在蒙古草原上,他们逐水草而迁徙,以游牧为业,兼营狩猎;住毡帐,食畜肉,是强壮凶悍的马背民族。匈奴族战国时建立奴隶制政权,活跃于秦汉时期的历史舞台。匈奴杰出的首领冒顿第一次统一了蒙古草原,匈奴的统治进入鼎盛时期。匈奴的兴起对我国北方草原的统一和经济开发作出了贡献。

不过,现在草原上的蒙古族并不是匈奴人的后裔,而远在欧洲东部的匈牙利人却同历史上的匈奴人有着某种血缘关系。

新课探究

关于两汉与匈奴之间的关系,大体分为三个阶段。①西汉初年:和亲;②汉武帝时期:反击;③东汉明帝时期:出击,并派班超出使西域。

班超出使西域

霍去病反击匈奴

新课探究

①西汉初年:由于秦汉之际中原地区经历了秦末农民战争和楚汉之争,战争导致农业生产受到严重破坏,西汉初年不仅无力大规模反击匈奴,连“和亲”也没能阻止匈奴南下。

新课探究

②汉武帝时期:经过数代帝王的休养生息,时至武帝,西汉已经发展为强大的中央集权国家,具备了反击匈奴的条件。由于匈奴族经常南下侵扰中原,严重威胁西汉的北境,西汉政府不得不选择战争作为手段。公元前119年,汉武帝派遣大将卫青、霍去病反击匈奴,漠北之战是对匈奴决定性的一战,使得匈奴再也无力与西汉对抗。这基本上解决了西汉初年以来匈奴对中原地区的威胁,奠定了西汉的疆域。

新课探究

③东汉明帝时期:东汉时,匈奴分为南北两部。南匈奴同汉朝和好逐渐内迁。北匈奴仍在蒙古高原,并控制西域,经常派骑兵进攻东汉的边境。东汉王朝先后派大将窦固、窦宪出击北匈奴,恢复了汉朝对西域的统治。

新课探究

班超经营西域期间,还派甘英出使大秦(即罗马帝国),甘英虽然到达安息(今伊朗高原和两河流域)后受阻,但是此行开辟了通往西亚的路线。

甘英出使大秦

随堂练习

C

A

B

C

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史