晋教版七年级地理上册4.1-气温和气温的分布-教案设计(2课时)

文档属性

| 名称 | 晋教版七年级地理上册4.1-气温和气温的分布-教案设计(2课时) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 820.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 晋教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-08-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

气温和气温的分布

【教学目标】

(一)情感、态度和价值观

使学生体会、感悟“气温与生产、生活的关系”,培养学生保护大气环境的意识。

(二)知识和能力

1.知道气温及测定方法。

2.能举例说明气温与人类生产和生活的关系。

3.能用气温曲线图,说明气温的日变化和年变化规律。

4.能用世界年平均气温分布图,说明世界气温分布的基本规律。

5.学会计算月平均气温和年平均气温。

6.初步学会阅读和绘制气温曲线图。

7.初步学会阅读世界年平均气温分布图。

8.培养学生观察、分析、推理和独立思考、探究问题的能力。

【教学重点】

1.气温的年变化。

2.世界气温分布的基本规律。

【教学难点】

1.有关气温的计算。

2.气温曲线图的判读。

3.等温线图的判读。

【教学过程】

【课时安排】

2课时

【第一课时】

[导入新课]同学们,“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”,描述的是天气,还是气候?(天气)描述这种天气状况的是什么要素?(气温)那么,什么是气温?(大气的冷暖程度称为大气温度,简称气温)气温是反映一个地方天气状况和气候特征的重要要素之一。现在开始来学习气温的有关知识。

[讲授新课]

(一)生活和气温

1.投影展示自学提纲,让学生阅读课本图4.1及其阅读材料(教师补充资料)——气温的观测,独立完成下列各题。(1)测定气温的工具是____________。(2)气温的表示方法是____________。(3)怎样观测气温?

2.请2~3名学生回答,其他同学评论、补充,教师评价。然后教师出示温度计,说明其使用的方法,并让学生观测当时的气温值,读、写出来。注意给学生说明气温在零度以下时的读法和表示方法,如-5℃。

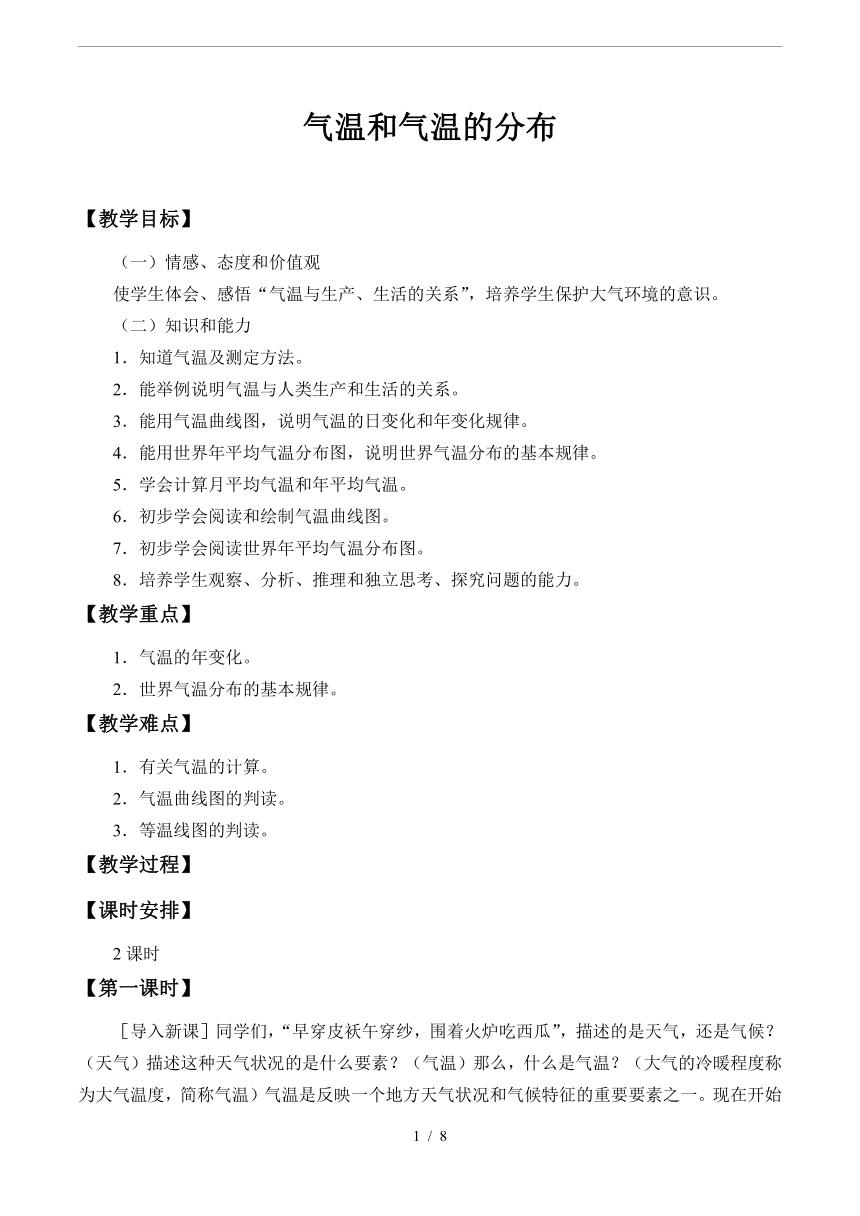

3.投影展示课本图上所得“一天中不同时间的气温”。让学生观察读出各时刻的气温值,并计算出日平均气温。然后思考怎样以类似的方法,求得一个月或一年的平均气温,归纳写出日、月、年平均气温的计算方法。

4.投影展示日、月、年平均气温的计算方法,让学生和自己归纳的方法加以对照校正,加深对平均气温的理解。日平均气温=一日内气温观测值之和÷观测次数(需要给学生说明每日观察的次数是根据需要而确定的,但无论观察多少次,观察的时间间隔必须是相等的。如需观察4次,每隔6小时观察1次;如需观察6次,就是每隔4小时观察1次)月平均气温=一月内日平均气温之和÷当月天数年平均气温=一年内月平均气温之和÷月数(12)

5.让学生阅读课本活动,思考讨论各项资料反映的是气温与人类生产和生活哪些方面的关系,使学生得出结论:五个实例分别说明的是气温与穿衣、饮食、住房、农作物、交通等的关系。

6.启发学生结合自己的生活体验和所见所闻,仿照已有资料再列举出一些气温与人类活动其他方面关系的实例。

7.根据学生列举情况,教师评价点拨,以加深学生对气温的认识和体验。然后让学生再观察投影“一天中不同时间的气温”,说说气温在一日之内不同时刻的气温一样不一样,继而转入气温变化的学习。

(二)气温的变化

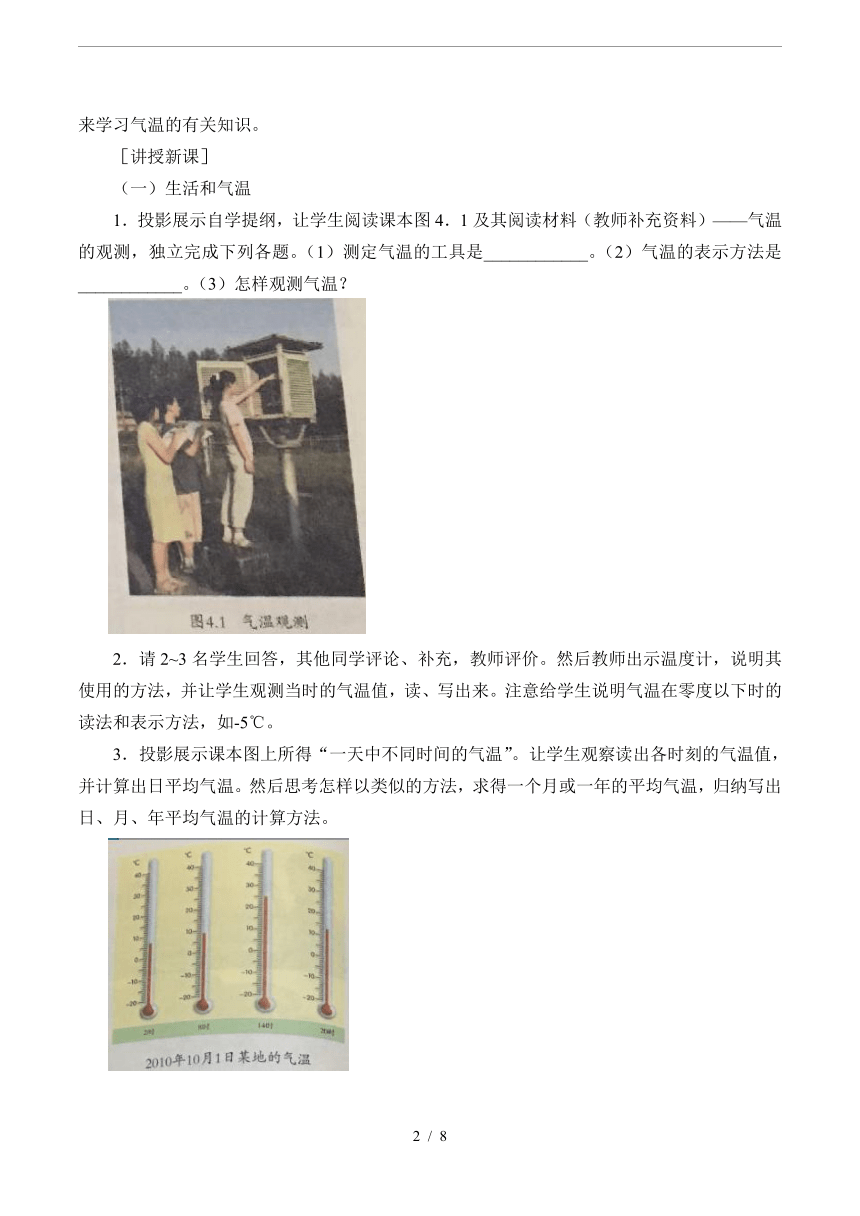

1.投影展示课本图4.2“北半球某地气温的日变化”。教师先向学生说明气温曲线图的结构:横坐标轴表示时间(24小时),纵坐标表示气温刻度,曲线是不同时刻气温高低的连线。然后让学生观察曲线的弯曲状况,说明一日之内气温的变化,指出最高气温出现在什么时间?(午后2时左右)最低气温出现在什么时间?(日出前后)并根据自己的生活体验加以验证。教师进一步说明气温在一日之内的变化,叫气温的日变化。

2.让学生观察指出该图中气温的最高值是多少?(约31℃)最低值是多少?(约24.5℃)并让学生计算出它们的差是多少?(约6.5℃)由此得出结论:一天中最高气温值与最低气温值的差,叫做气温的日较差,即气温日较差=最高气温-最低气温。

3.投影展示图4.3“北半球某地气温的年变化”,先让学生观察该图与气温日变化气温曲线图有什么不同?(横坐标表示的时间为一年的12个月,气温曲线是一年12个月的月平均气温的连线)然后让学生根据气温曲线的弯曲状况,观察一年内气温的变化趋势。学习小组讨论下列问题并填表。该图是北半球某地年气温变化曲线图,最高和最低的月平均气温分别出现在几月份?海洋上呢?南半球大陆和海洋上最高、最低月平均气温,出现的月份与北半球有什么不同?

4.教师指导学生一边讨论,一边得出表中结论。至于大陆和海洋的差异,只要学生知道结论就行,不要讲解原因。对于南半球,启发学生用南半球的季节与北半球相反,去得出结论。并让学生根据当地一年内气温的变化加以验证。从而使学生知道气温在一年之内的变化,叫气温的年变化。

5.让学生观察该图中月平均气温最高值是多少?(约24℃)最低值是多少?(约-6℃)并计算出它们的差是多少?(约30℃)计算时要注意提示学生,温度出现了零上和零下度数的时候,按有理数法则去计算。如:24℃-(-6℃)=24℃+6℃=30℃。通过计算让学生得出结论:一年内的月平均气温最高值与月平均气温最低值的差,叫做气温年较差。而气温年较差=月平均气温最高值-月平均气温最低值。

6.投影出示表“某地月平均气温”(用当地的更好),完成下列各题。(1)用表中的气温数据,画出该地气温曲线图。(2)读出最高月平均气温的数值及月份。(3)读出最低月平均气温的数值及月份。(4)算出该地气温年较差。(5)说明该地气温的年变化。(6)该地位于北半球还是南半球?为什么?气温曲线呈什么形状?南半球的气温曲线应该呈什么形状?

7.教师边讲述,边示范,引导学生共同来绘制某地气温曲线图。某地气温曲线图(1)绘出横坐标轴,把它平分成12段,逐段标上月份(注意把握图幅的大小,横坐标轴不易过长或过短)。(2)绘出纵坐标轴,按相等的温度差标上气温刻度(注意把握温度差不易太大或太小,并要根据月均温的最高值和最低值,确定和标注气温的刻度)。(3)画出4月、7月、10月份与横坐标轴的垂线,以及各气温刻度与纵坐轴的垂线。(4)将表中各月的气温数据用点标注出来。(5)将各点平滑地连接成一条曲线(注意画曲线时,既要平滑,又要使曲线通过每个点的中间)。(6)教师在检查评价学生的画图情况后,引导学生阅读课本“气温曲线图的画法和步骤”,为了好记,可将其概括为:一横月,二纵温,三网格,四定点,五连线。

8.引导学生根据所绘制的某地气温曲线图,共同分析读图要求:(1)最高月平均气温出现在7月,数值为23.3℃。(2)最低月平均气温出现在1月,数值为-20.1℃。(3)气温年较差为23.3℃-(-20.1℃)=43.4℃。(4)该地气温夏季热,冬季冷,年较差大,四季分明。(5)该地是在北半球,因为该地月平均气温最高值出现在7月,最低值出现在1月。气温曲线形状呈波峰状。南半球的气温曲线形状应该是呈波谷状。

9.让学生将自己画的气温曲线图和课本的几幅气温曲线图加以对照比较,分成学习小组讨论归纳阅读气温曲线图的方法,以及气温年较差的大小、气温曲线弯曲的程度的大小和气温变化的大小三者之间的关系。

10.学生发言交流后,教师评价并小结。气温曲线图的阅读方法:一是找极值,即找气温的最高值和最低值;二是看弯曲,即看气温曲线的弯曲程度的大小;三是析变化,即分析气温的变化。

11.引导学生归纳气温年(日)较差、气温曲线弯曲程度和气温变化特征三者之间的变化规律。

12.学生独立完成课本“积极参与”的问题与表格。

(三)小结

根据板书总结本书知识要点,强调重点,2种计算——平均气温,气温年较差;2个变化——气温的日变化、年变化。

【第二课时】

(一)导入新课

复习提问:一天之中,最高气温和最低气温分别出现在什么时刻?(午后2时左右、日出前后)北半球大陆,一年之中,月平均气温最高和最低值分别是几月份?(7月、1月)这是气温在时间上的变化规律。那么,气温在空间上有什么分布规律呢?

(二)讲授新课

1.电脑展示等高线地形图(不要说明文字、摄氏度,即将该图变成一幅等高线地形图),让学生读图回答下列问题。(1)等高线是(地图上海拔相同的点连成的线)。(2)运用等高线图是表示(地面的高低)。(3)在同一条等高线上,各点的(高度)相等。(4)等高线数值大,海拔(高),数值(小),海拔低。(5)等高线(稠密)的地方,坡度陡;稀疏的地方,(坡度)缓。(6)等高线呈封闭形状,如果中心海拔低,表示的是(洼)地,如果中心海拔(高),表示的是(山顶)。

2.引导学生复习,每个问题让1名学生回答,大家评判补充,然后鼠标点击正确答案,共同复述。继而教师设问:地球表面高低不同,我们能用等高线图表示出来。那么,世界各地的冷热也不同,能不能用类似的方法来表示出气温的水平分布呢?

3.鼠标点击,图中数值加上“℃”,变成气温分布图,以及设计的问题(或用投影另外展示)。让学生仿照等高线图的判读方法,以学习小组讨论完成下列各题。(1)等温线是(地图上气温相同的点连成的线)。(2)运用等温线图是表示(气温的水平分布)。(3)在同一条等温线上,各点的(气温)相同。(4)等温线数值大,气温(高),数值(小),气温低。(5)等温线(稠密)的地方,温差大,稀疏的地方,(温差)小。(6)等温线呈封闭形状,如果中心(气温)低,表示的是(低温)中心,如果中心(气温)高,表示的是高温(中心)。

4.在小组讨论交流后,选1名学生代表上讲台指图逐题讲述,大家逐题评判补充,教师逐题点击正确答案。使学生掌握阅读气温分布图的基本要领。在此基础上,引导学生分析世界气温的分布。

5.电脑展示课本图4.4“世界年平均气温的分布”,读图分析:(1)分别指出年平均气温高于20℃和低于-10℃的主要纬度范围。(2)从赤道向两极,气温有什么变化规律?变化的原因是什么?

6.应用启发式,教师一边提出问题,让1名学生上讲台一边指图说明,大家一边观察回答,引导学生共同分析:

教师:请大家找出20℃等温线,看看和哪两条纬线接近?

学生:南回归线、北回归线。

教师:这说明年平均气温高于20℃的地区主要分布在哪里?

学生:南、北回归线之间。

教师:南、北回归线之间是“五带”中的哪一带?

学生:热带。

教师:请大家再找出-10℃等温线,看看和哪两条纬线接近?

学生:南极圈、北极圈。

教师:这说明年平均气温低于-10℃的地区主要分布在哪里?

学生:南极圈以(南),北极圈以(北)。

教师:南极圈以南是什么带?北极圈以北是什么带?

学生:南极圈以南是南寒带,北极圈以北是北寒带。

教师:请大家再找出20℃、10℃、0℃等温线,观察这3条等温线的数值分别在南、北半球的排列有什么规律?

学生:北半球自南向北(从赤道向北极)等温线数值逐渐减小;南半球自北向南(从赤道向南极)等温线数值逐渐减小。

教师:那么,从赤道向两极,气温的变化有什么规律?

学生:从赤道向两极气温逐渐降低。

教师:在黑板上画简图(如下图),请大家判断甲、乙两地分别位于南、北半球的哪半球?判断根据是什么?

学生:甲地位于北半球,因为气温自南向北逐渐降低;乙地位于南半球,因为气温自北向南逐渐降低。

教师:回答的很好,运用等温线的分布规律,可以判断所在区域的半球位置。同学们,通过以上分析,我们已经知道了世界气温变化的规律是从赤道向两极逐渐降低,那么,这种变化的原因是什么?

7.投影展示“太阳光照分布图”,引导学生利用旧知分析不同纬度获得的太阳光热不同,则气温不同。即:

太阳高度→单位面积获得的太阳光热→气温

所以,纬度因素是影响气温分布的基本因素。纬度低——气温高,纬度高——气温低。

8.教师进一步指出:受纬度因素的影响,不同纬度的地区,气温有所不同。那么,同一纬度带内的气温是否就完全一样呢?比如:在同一纬度的陆地和海洋的气温一样吗?在回答这个问题之前,大家先来看一个实例:小时候玩过沙子和水吗?现在我们就来玩一玩,看看你会有什么感觉。夏季中午的时候,同时受太阳照射了一上午后,有一盆水和一堆沙,你用手分别去试试,感觉一样吗?(沙热,水温)等到晚上以后,还是这一盆水和一堆沙,你再去试试,结果会怎么样?(沙已凉,水还是温的)请大家根据在同一地点、同样阳光照射条件下的沙和水,在中午沙的温度比水高,而到晚上水的温度比沙高的变化,推理在同一纬度(同一地点)的陆地(沙)和海洋(水),在夏季(中午)和冬季(晚上)气温的变化规律。

9.组织学生分成学习小组进行讨论,各组并选一个代表在全班发言交流。教师进行评价归纳,得出结论:受海陆的影响,同纬度的海洋和陆地气温也不一样。

10.受海陆影响,同一纬度的海洋和陆地气温不同,那么,处在同一纬度的陆地上气温是否就一样呢?

11.课件展示“七月重庆与峨眉山气温示意图”(两地同在30°N以南)。观察思考:(1)两地海拔相差多少米?(2839米)(2)两地的气温约相差多少度?(16℃)(3)根据两地的高度差和温度差,计算海拔每升高100米,气温约下降多少度?(16℃÷2839≈0.6℃)教师进而说明气温的空间分布,不仅有水平分布,还有垂直变化,并要求学生记住气温垂直递减率:海拔每升高100米,气温约下降0.6℃。因此,各地的气温差异还要受到地形的影响。海拔越高,气温越低。

12.组织学生解决实际问题。(1)课件展示“山地气温的垂直变化图”,请大家帮助这位同学(指图)来计算一下,山顶的气温应该是多少呢?看谁算的快而准,并让先举手的同学讲一讲计算的结果和思路。(2)让学生用本节所学知识,解释导入新课时提出的两个问题。

(三)小结

从水平分布和垂直变化两个方面,对气温的空间分布规律进行概括:受“3种”因素影响,形成“3个”分布规律,表现为“4高”“4低”的变化(3

3

4

4)。

PAGE

/

NUMPAGES

【教学目标】

(一)情感、态度和价值观

使学生体会、感悟“气温与生产、生活的关系”,培养学生保护大气环境的意识。

(二)知识和能力

1.知道气温及测定方法。

2.能举例说明气温与人类生产和生活的关系。

3.能用气温曲线图,说明气温的日变化和年变化规律。

4.能用世界年平均气温分布图,说明世界气温分布的基本规律。

5.学会计算月平均气温和年平均气温。

6.初步学会阅读和绘制气温曲线图。

7.初步学会阅读世界年平均气温分布图。

8.培养学生观察、分析、推理和独立思考、探究问题的能力。

【教学重点】

1.气温的年变化。

2.世界气温分布的基本规律。

【教学难点】

1.有关气温的计算。

2.气温曲线图的判读。

3.等温线图的判读。

【教学过程】

【课时安排】

2课时

【第一课时】

[导入新课]同学们,“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜”,描述的是天气,还是气候?(天气)描述这种天气状况的是什么要素?(气温)那么,什么是气温?(大气的冷暖程度称为大气温度,简称气温)气温是反映一个地方天气状况和气候特征的重要要素之一。现在开始来学习气温的有关知识。

[讲授新课]

(一)生活和气温

1.投影展示自学提纲,让学生阅读课本图4.1及其阅读材料(教师补充资料)——气温的观测,独立完成下列各题。(1)测定气温的工具是____________。(2)气温的表示方法是____________。(3)怎样观测气温?

2.请2~3名学生回答,其他同学评论、补充,教师评价。然后教师出示温度计,说明其使用的方法,并让学生观测当时的气温值,读、写出来。注意给学生说明气温在零度以下时的读法和表示方法,如-5℃。

3.投影展示课本图上所得“一天中不同时间的气温”。让学生观察读出各时刻的气温值,并计算出日平均气温。然后思考怎样以类似的方法,求得一个月或一年的平均气温,归纳写出日、月、年平均气温的计算方法。

4.投影展示日、月、年平均气温的计算方法,让学生和自己归纳的方法加以对照校正,加深对平均气温的理解。日平均气温=一日内气温观测值之和÷观测次数(需要给学生说明每日观察的次数是根据需要而确定的,但无论观察多少次,观察的时间间隔必须是相等的。如需观察4次,每隔6小时观察1次;如需观察6次,就是每隔4小时观察1次)月平均气温=一月内日平均气温之和÷当月天数年平均气温=一年内月平均气温之和÷月数(12)

5.让学生阅读课本活动,思考讨论各项资料反映的是气温与人类生产和生活哪些方面的关系,使学生得出结论:五个实例分别说明的是气温与穿衣、饮食、住房、农作物、交通等的关系。

6.启发学生结合自己的生活体验和所见所闻,仿照已有资料再列举出一些气温与人类活动其他方面关系的实例。

7.根据学生列举情况,教师评价点拨,以加深学生对气温的认识和体验。然后让学生再观察投影“一天中不同时间的气温”,说说气温在一日之内不同时刻的气温一样不一样,继而转入气温变化的学习。

(二)气温的变化

1.投影展示课本图4.2“北半球某地气温的日变化”。教师先向学生说明气温曲线图的结构:横坐标轴表示时间(24小时),纵坐标表示气温刻度,曲线是不同时刻气温高低的连线。然后让学生观察曲线的弯曲状况,说明一日之内气温的变化,指出最高气温出现在什么时间?(午后2时左右)最低气温出现在什么时间?(日出前后)并根据自己的生活体验加以验证。教师进一步说明气温在一日之内的变化,叫气温的日变化。

2.让学生观察指出该图中气温的最高值是多少?(约31℃)最低值是多少?(约24.5℃)并让学生计算出它们的差是多少?(约6.5℃)由此得出结论:一天中最高气温值与最低气温值的差,叫做气温的日较差,即气温日较差=最高气温-最低气温。

3.投影展示图4.3“北半球某地气温的年变化”,先让学生观察该图与气温日变化气温曲线图有什么不同?(横坐标表示的时间为一年的12个月,气温曲线是一年12个月的月平均气温的连线)然后让学生根据气温曲线的弯曲状况,观察一年内气温的变化趋势。学习小组讨论下列问题并填表。该图是北半球某地年气温变化曲线图,最高和最低的月平均气温分别出现在几月份?海洋上呢?南半球大陆和海洋上最高、最低月平均气温,出现的月份与北半球有什么不同?

4.教师指导学生一边讨论,一边得出表中结论。至于大陆和海洋的差异,只要学生知道结论就行,不要讲解原因。对于南半球,启发学生用南半球的季节与北半球相反,去得出结论。并让学生根据当地一年内气温的变化加以验证。从而使学生知道气温在一年之内的变化,叫气温的年变化。

5.让学生观察该图中月平均气温最高值是多少?(约24℃)最低值是多少?(约-6℃)并计算出它们的差是多少?(约30℃)计算时要注意提示学生,温度出现了零上和零下度数的时候,按有理数法则去计算。如:24℃-(-6℃)=24℃+6℃=30℃。通过计算让学生得出结论:一年内的月平均气温最高值与月平均气温最低值的差,叫做气温年较差。而气温年较差=月平均气温最高值-月平均气温最低值。

6.投影出示表“某地月平均气温”(用当地的更好),完成下列各题。(1)用表中的气温数据,画出该地气温曲线图。(2)读出最高月平均气温的数值及月份。(3)读出最低月平均气温的数值及月份。(4)算出该地气温年较差。(5)说明该地气温的年变化。(6)该地位于北半球还是南半球?为什么?气温曲线呈什么形状?南半球的气温曲线应该呈什么形状?

7.教师边讲述,边示范,引导学生共同来绘制某地气温曲线图。某地气温曲线图(1)绘出横坐标轴,把它平分成12段,逐段标上月份(注意把握图幅的大小,横坐标轴不易过长或过短)。(2)绘出纵坐标轴,按相等的温度差标上气温刻度(注意把握温度差不易太大或太小,并要根据月均温的最高值和最低值,确定和标注气温的刻度)。(3)画出4月、7月、10月份与横坐标轴的垂线,以及各气温刻度与纵坐轴的垂线。(4)将表中各月的气温数据用点标注出来。(5)将各点平滑地连接成一条曲线(注意画曲线时,既要平滑,又要使曲线通过每个点的中间)。(6)教师在检查评价学生的画图情况后,引导学生阅读课本“气温曲线图的画法和步骤”,为了好记,可将其概括为:一横月,二纵温,三网格,四定点,五连线。

8.引导学生根据所绘制的某地气温曲线图,共同分析读图要求:(1)最高月平均气温出现在7月,数值为23.3℃。(2)最低月平均气温出现在1月,数值为-20.1℃。(3)气温年较差为23.3℃-(-20.1℃)=43.4℃。(4)该地气温夏季热,冬季冷,年较差大,四季分明。(5)该地是在北半球,因为该地月平均气温最高值出现在7月,最低值出现在1月。气温曲线形状呈波峰状。南半球的气温曲线形状应该是呈波谷状。

9.让学生将自己画的气温曲线图和课本的几幅气温曲线图加以对照比较,分成学习小组讨论归纳阅读气温曲线图的方法,以及气温年较差的大小、气温曲线弯曲的程度的大小和气温变化的大小三者之间的关系。

10.学生发言交流后,教师评价并小结。气温曲线图的阅读方法:一是找极值,即找气温的最高值和最低值;二是看弯曲,即看气温曲线的弯曲程度的大小;三是析变化,即分析气温的变化。

11.引导学生归纳气温年(日)较差、气温曲线弯曲程度和气温变化特征三者之间的变化规律。

12.学生独立完成课本“积极参与”的问题与表格。

(三)小结

根据板书总结本书知识要点,强调重点,2种计算——平均气温,气温年较差;2个变化——气温的日变化、年变化。

【第二课时】

(一)导入新课

复习提问:一天之中,最高气温和最低气温分别出现在什么时刻?(午后2时左右、日出前后)北半球大陆,一年之中,月平均气温最高和最低值分别是几月份?(7月、1月)这是气温在时间上的变化规律。那么,气温在空间上有什么分布规律呢?

(二)讲授新课

1.电脑展示等高线地形图(不要说明文字、摄氏度,即将该图变成一幅等高线地形图),让学生读图回答下列问题。(1)等高线是(地图上海拔相同的点连成的线)。(2)运用等高线图是表示(地面的高低)。(3)在同一条等高线上,各点的(高度)相等。(4)等高线数值大,海拔(高),数值(小),海拔低。(5)等高线(稠密)的地方,坡度陡;稀疏的地方,(坡度)缓。(6)等高线呈封闭形状,如果中心海拔低,表示的是(洼)地,如果中心海拔(高),表示的是(山顶)。

2.引导学生复习,每个问题让1名学生回答,大家评判补充,然后鼠标点击正确答案,共同复述。继而教师设问:地球表面高低不同,我们能用等高线图表示出来。那么,世界各地的冷热也不同,能不能用类似的方法来表示出气温的水平分布呢?

3.鼠标点击,图中数值加上“℃”,变成气温分布图,以及设计的问题(或用投影另外展示)。让学生仿照等高线图的判读方法,以学习小组讨论完成下列各题。(1)等温线是(地图上气温相同的点连成的线)。(2)运用等温线图是表示(气温的水平分布)。(3)在同一条等温线上,各点的(气温)相同。(4)等温线数值大,气温(高),数值(小),气温低。(5)等温线(稠密)的地方,温差大,稀疏的地方,(温差)小。(6)等温线呈封闭形状,如果中心(气温)低,表示的是(低温)中心,如果中心(气温)高,表示的是高温(中心)。

4.在小组讨论交流后,选1名学生代表上讲台指图逐题讲述,大家逐题评判补充,教师逐题点击正确答案。使学生掌握阅读气温分布图的基本要领。在此基础上,引导学生分析世界气温的分布。

5.电脑展示课本图4.4“世界年平均气温的分布”,读图分析:(1)分别指出年平均气温高于20℃和低于-10℃的主要纬度范围。(2)从赤道向两极,气温有什么变化规律?变化的原因是什么?

6.应用启发式,教师一边提出问题,让1名学生上讲台一边指图说明,大家一边观察回答,引导学生共同分析:

教师:请大家找出20℃等温线,看看和哪两条纬线接近?

学生:南回归线、北回归线。

教师:这说明年平均气温高于20℃的地区主要分布在哪里?

学生:南、北回归线之间。

教师:南、北回归线之间是“五带”中的哪一带?

学生:热带。

教师:请大家再找出-10℃等温线,看看和哪两条纬线接近?

学生:南极圈、北极圈。

教师:这说明年平均气温低于-10℃的地区主要分布在哪里?

学生:南极圈以(南),北极圈以(北)。

教师:南极圈以南是什么带?北极圈以北是什么带?

学生:南极圈以南是南寒带,北极圈以北是北寒带。

教师:请大家再找出20℃、10℃、0℃等温线,观察这3条等温线的数值分别在南、北半球的排列有什么规律?

学生:北半球自南向北(从赤道向北极)等温线数值逐渐减小;南半球自北向南(从赤道向南极)等温线数值逐渐减小。

教师:那么,从赤道向两极,气温的变化有什么规律?

学生:从赤道向两极气温逐渐降低。

教师:在黑板上画简图(如下图),请大家判断甲、乙两地分别位于南、北半球的哪半球?判断根据是什么?

学生:甲地位于北半球,因为气温自南向北逐渐降低;乙地位于南半球,因为气温自北向南逐渐降低。

教师:回答的很好,运用等温线的分布规律,可以判断所在区域的半球位置。同学们,通过以上分析,我们已经知道了世界气温变化的规律是从赤道向两极逐渐降低,那么,这种变化的原因是什么?

7.投影展示“太阳光照分布图”,引导学生利用旧知分析不同纬度获得的太阳光热不同,则气温不同。即:

太阳高度→单位面积获得的太阳光热→气温

所以,纬度因素是影响气温分布的基本因素。纬度低——气温高,纬度高——气温低。

8.教师进一步指出:受纬度因素的影响,不同纬度的地区,气温有所不同。那么,同一纬度带内的气温是否就完全一样呢?比如:在同一纬度的陆地和海洋的气温一样吗?在回答这个问题之前,大家先来看一个实例:小时候玩过沙子和水吗?现在我们就来玩一玩,看看你会有什么感觉。夏季中午的时候,同时受太阳照射了一上午后,有一盆水和一堆沙,你用手分别去试试,感觉一样吗?(沙热,水温)等到晚上以后,还是这一盆水和一堆沙,你再去试试,结果会怎么样?(沙已凉,水还是温的)请大家根据在同一地点、同样阳光照射条件下的沙和水,在中午沙的温度比水高,而到晚上水的温度比沙高的变化,推理在同一纬度(同一地点)的陆地(沙)和海洋(水),在夏季(中午)和冬季(晚上)气温的变化规律。

9.组织学生分成学习小组进行讨论,各组并选一个代表在全班发言交流。教师进行评价归纳,得出结论:受海陆的影响,同纬度的海洋和陆地气温也不一样。

10.受海陆影响,同一纬度的海洋和陆地气温不同,那么,处在同一纬度的陆地上气温是否就一样呢?

11.课件展示“七月重庆与峨眉山气温示意图”(两地同在30°N以南)。观察思考:(1)两地海拔相差多少米?(2839米)(2)两地的气温约相差多少度?(16℃)(3)根据两地的高度差和温度差,计算海拔每升高100米,气温约下降多少度?(16℃÷2839≈0.6℃)教师进而说明气温的空间分布,不仅有水平分布,还有垂直变化,并要求学生记住气温垂直递减率:海拔每升高100米,气温约下降0.6℃。因此,各地的气温差异还要受到地形的影响。海拔越高,气温越低。

12.组织学生解决实际问题。(1)课件展示“山地气温的垂直变化图”,请大家帮助这位同学(指图)来计算一下,山顶的气温应该是多少呢?看谁算的快而准,并让先举手的同学讲一讲计算的结果和思路。(2)让学生用本节所学知识,解释导入新课时提出的两个问题。

(三)小结

从水平分布和垂直变化两个方面,对气温的空间分布规律进行概括:受“3种”因素影响,形成“3个”分布规律,表现为“4高”“4低”的变化(3

3

4

4)。

PAGE

/

NUMPAGES