中考语文复习(河南专版):人物形象及次要人物的作用 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 中考语文复习(河南专版):人物形象及次要人物的作用 课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 928.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-08-13 08:35:20 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

教学模板PPT

语文人教版

初三专题复习

人物形象分析及次要人物的作用

学习目标:

1.掌握塑造人物的方法。

2.学会赏析人物形象。

3.会分析次要人物的作用。

教材链接——塑造人物的方法

1、描写:让人物活起来的重要表达方式,也是最常见的刻画人物的方法。

我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵的。他面如死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎,哪一只不瞎。说的可笑些,他简直像棺材里倒出来的,就像我想象里的僵尸,骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨。我吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗?”

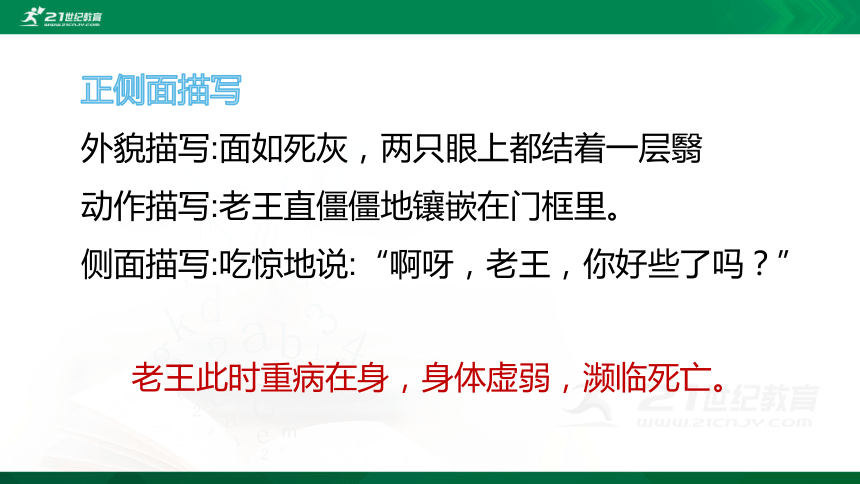

正侧面描写

外貌描写:面如死灰,两只眼上都结着一层翳

动作描写:老王直僵僵地镶嵌在门框里。

侧面描写:吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗?”

老王此时重病在身,身体虚弱,濒临死亡。

细节描写

一个人的内在品质和精神追求往往在细节处得以彰显。如《说和做——记闻一多先生言行片段》中,闻一多先生钻研学问时专注、认真、锲而不舍的精神就是通过他头发凌乱、书桌上“众物腾怨”等细节来表现的。再如《回忆鲁迅先生(节选)》一文,通过对鲁迅日常生活中一些琐事的细腻描述,展现了一个伟大人物的平凡生活,让人看到了更富人情味、更加真实的鲁迅先生。

环境描写

我冒了严寒,回到相隔二千余里,别了二十余年的故乡去。

时候既然是深冬,渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从蓬隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。我的心禁不住悲凉起来了。

萧索隐晦的环境侧面烘托出“我”内心的悲凉。

议论

抒情:对人物的精神品质进行点睛式的评价。

如《邓稼先》中,“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子”,“那些为人忠诚纯正,是我最敬爱的挚友。他的无私的精神与巨大的贡献是你的也是我的永恒的骄傲”

邓稼先的忠诚纯正、无私奉献

教材链接——塑造人物的方法

2.表现手法

?正面描写与侧面描写相结合(《老王》中的例子)

?衬托、对比,如《邓稼先》中,将邓稼先与美国“原子弹之父”奥本海默进行对比,鲜明地表现了邓稼先忠厚朴实的气质和毫无私心、甘于奉献的品格。

教材链接——塑造人物的方法

外貌、语言、动作、神态、心理描写等

1、表达方式:描写、议论、抒情

2、表现手法:正侧面描写相结合、对比、衬托……

3、修辞手法:比喻、拟人、夸张、排比、反复……

4、词语运用:动词、形容词、副词、数词、叠词……

【考情回溯】

1、2014年《看自行车的女人》“品读第3段和第6段,从人

物描写的角度,结合相关语句进行赏析。”

2、2017年B卷《遥远的土豆花》“本文刻画人物栩栩如生,

请以第5段为例,分别从词语运用、描写方法的角度加以

赏析。”

3、2019年中考说明与检测《捞月亮的母亲》“下面的语句

是怎样描写母亲的?请任选一个角度,结合具体内容简

要分析。”

赏析人物形象

解题步骤:

1、审题干。一审作答范围;二审赏析角度

2、细识别。

①联系上下文,结合语境理解。

②细读所要赏析的句子,根据题意,找准赏析的切入点。

3、整答案。

表达技巧+表达效果(怎么写的+写出了什么)

注意事项:

1.结合语境,联系上下文。

2.运用较为规范的语言,体现赏析人物的过程。

3.按照限定角度或选定角度,准确提炼语句中的对应关键词,在答案中呈现。

中考链接——2019年说明与检测“捞月亮的母亲”第3题

下面的语句是怎样描写母亲的?请任选一个角度,结合具体内容简要分析。

母亲用力地从井中提出水桶,然后弓着腰提起水桶,另一只手牵着小男孩,吃力地踏上了归途。走上十几步,瘦弱的母亲就要休息一下,停下的时候,她抚摸着小男孩的头,再看看天上与桶里的月亮,神情中竟有掩不住的忧伤。

第一步——审题干

怎样描写“母亲”,明确了必须选择描写该人物的句子进行分析。任选一个角度,言之成理即可。

第二、三步——细识别、整答案

母亲用力地从井中提出水桶,然后弓着腰提起水桶,另一只手牵着小男孩,吃力地踏上了归途。走上十几步,瘦弱的母亲就要休息一下,停下的时候,她抚摸着小男孩的头,再看看天上与桶里的月亮,神情中竟有掩不住的忧伤。

角度一:运用动作描写。写母亲提水桶,“牵着男孩”、“摸了摸男孩的头”等动作,生动地写出母亲提水时的劳累和对儿子的关心,表现了母亲的辛劳、坚强即对儿子的疼爱。

第二、三步——细识别、整答案

母亲用力地从井中提出水桶,然后弓着腰提起水桶,另一只手牵着小男孩,吃力地踏上了归途。走上十几步,瘦弱的母亲就要休息一下,停下的时候,她抚摸着小男孩的头,再看看天上与桶里的月亮,神情中竟有掩不住的忧伤。

角度二:运用神态描写。写母亲“神情中竟有忍不住的忧伤”的神态,传神地写出母亲对儿子的担忧,表现了母亲的坚强及对儿子的疼爱。

第二、三步——细识别、整答案

母亲用力地从井中提出水桶,然后弓着腰提起水桶,另一只手牵着小男孩,吃力地踏上了归途。走上十几步,瘦弱的母亲就要休息一下,停下的时候,她抚摸着小男孩的头,再看看天上与桶里的月亮,神情中竟有掩不住的忧伤。

角度三:运用细节描写。通过“用力的从井中拉出水桶”“吃力地踏上了归途”“还摸了摸男孩的头”“神情中竟有忍不住的忧伤”等细节,生动地写出母亲提水时的劳累和对儿子的关心,表现了母亲的辛劳坚强及对儿子的疼爱。

第二、三步——细识别、整答案

母亲用力地从井中提出水桶,然后弓着腰提起水桶,另一只手牵着小男孩,吃力地踏上了归途。走上十几步,瘦弱的母亲就要休息一下,停下的时候,她抚摸着小男孩的头,再看看天上与桶里的月亮,神情中竟有掩不住的忧伤。

角度四:运用富有表现力的词语。“用力”“吃力”“瘦弱”“忧伤”等词,生动地写出母亲提水时的劳累和对儿子的关心,表现了母亲的辛劳、坚强及对儿子的疼爱。

次要人物

叙事文学人物的一种。在事态的发生与发展中,与主要人物发生不同关系,起着不同作用,配合主要人物以形成形象体系的人物。是情节的构成和表现主要人物不可缺少的因素。

在莫泊桑的小说《我的叔叔于勒》中,菲利普夫妇和于勒,无疑是要重点分析的两组人物,但除此以外,在小说中还出现了若瑟夫、两个姐姐、二姐夫、船长,以及船上的两个先生和两个吃牡蛎的太太。这些人物在小说中就属于次要人物,所占篇幅较少,但他们也各自发挥着不可忽略的作用。

教材链接

若瑟夫:这篇小说的叙事线索人物。莫泊桑是以一个儿童的视角,来观照叔叔于勒的人生历程的。他在爱财如命的父母的影响下,却依然葆有一颗善良的心,这使得当时那个冷漠的现实社会中也不乏一丝温情。

两个姐姐:小说中有重要的一笔介绍,是有关两个姐姐的婚姻之事的。家里贫穷,“她们老找不着对象”。更具有讽刺意义的是,二姐的婚姻大事终于解决了,而解救二姐婚姻的那根稻草,竟然是带给一家人希望的于勒叔叔的那封信。这样小说所揭露资本主义社会的金钱观就更具有了普适性,因为它从一个家庭内部延伸到了周围的社会群体中。这也是二姐夫在小说中的重要作用。

教材链接

两个吃牡蛎的太太:很好的促成了菲利普和兄弟的相见,推动了故事情节的发展。但是,如何确认眼前这个又老又脏的卖牡蛎的人,就是他们翘首期盼了十余年的弟弟呢?

船长:船长的一番解说,揭开了这个谜底,同时,也对于勒这些年的经历做了一个必要的不白,使故事情节更加完整。

所以说,小说中的主要人物身上,承载着作者要反映的社会主题,小说中的次要人物也绝非可有可无。作家们都是惜墨如金的,他们不会将一个不必要的人物和情节放在小说里面的,所以我们一定要相信,每一个细微之处的安排都有他的用意,每一个看似看似不重要的人物,都在发挥着他的重要作用。

次要人物的作用

1.对情节的作用:

交代……,推动故事情节的发展、为……情节做铺垫/埋伏笔,设置悬念,使情节有波澜、更完整合理。采用第一人称时,往往为叙事线索人物。

2.对人物的作用:

对比、衬托主要人物形象或其他次要人物形象。

3.对主旨的作用:

深化主旨,丰富主题思想。

4.对环境的作用:

众多次要人物构成人物群像,可以展现社会环境的特点。

中考链接——2018年中考《父亲的长笛》第10题

母亲这一形象在文中起什么作用?请结合全文简要分析。

从情节看:

她忍无可忍,到家就跟父亲吵:“你说你扫个垃圾,还吹什么长笛,丢人丢都丢到电视上去了,我都快没脸活着了!”“啪”地一声,母亲的巴掌落在她脸上:“你个没良心的,你怎么这样说你爸!要不是你,你爸……”

“还不是因为你三年级那年非吵着要电子琴,你爸为了挣钱给你买琴,大雪天骑车给人送货,摔断了腿……”

母亲的话设置悬念,引发读者的疑问:又是母亲的话交代父亲断腿的原因,使情节有波澜、更完整合理。

从人物看:

“啪”地一声,母亲的巴掌落在她脸上:“你个没良心的,你怎么这样说你爸!要不是你,你爸……”“别跟孩子瞎说八道!”父亲喝住了母亲。

“

还不是因为你三年级那年非吵着要电子琴,你爸为了挣钱给你买琴,大雪天骑车给人送货,摔断了腿……”“哎!跟孩子提这些干啥!都是过去的事儿了!”父亲笑着打断母亲。

母亲打她、训斥她与父亲的沉默形成对比,表现了父亲的隐忍和对女儿的爱,突出父亲的形象。

从主题看:

小时候,每天晚饭后,父亲总喜欢拿出心爱的长笛吹奏一曲。那时,她特别爱听,笛声一响,她就用跑调的声音跟着哼歌。母亲也停下手边的活儿,侧耳倾听,发丝垂在脸上,格外柔美。

久违的笛声从父亲嘴边蔓延开来,飞扬在屋子的各个角落,她跟着哼唱,母亲则满脸温柔,鬓角的白发泛着银光,格外柔美。

母亲在听父亲吹长笛和她哼唱时流露出的幸福之情,突出了家庭的和谐、温馨,丰富了文章的主题。

【布置作业】

1.2014年河南中考《看自行车的女人》:品读第3段和第6段,从人

物描写的角度,结合相关语句语句进行赏析。

2.2017年河南中考B卷《遥远的土豆花》:本文刻画人物栩栩如生,

请以第5段为例,分别从词语运用、描写方法的角度加以赏析。

3.

2015年河南中考《滴水之恩》:“头裹苗帕的老妇人”在文中起

什么作用?请结合具体内容,从情节和主题两个角度进行分析。

教学模板PPT

语文人教版

初三专题复习

人物形象分析及次要人物的作用

学习目标:

1.掌握塑造人物的方法。

2.学会赏析人物形象。

3.会分析次要人物的作用。

教材链接——塑造人物的方法

1、描写:让人物活起来的重要表达方式,也是最常见的刻画人物的方法。

我在家听到打门,开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。往常他坐在蹬三轮的座上,或抱着冰伛着身子进我家来,不显得那么高。也许他平时不那么瘦,也不那么直僵僵的。他面如死灰,两只眼上都结着一层翳,分不清哪一只瞎,哪一只不瞎。说的可笑些,他简直像棺材里倒出来的,就像我想象里的僵尸,骷髅上绷着一层枯黄的干皮,打上一棍就会散成一堆白骨。我吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗?”

正侧面描写

外貌描写:面如死灰,两只眼上都结着一层翳

动作描写:老王直僵僵地镶嵌在门框里。

侧面描写:吃惊地说:“啊呀,老王,你好些了吗?”

老王此时重病在身,身体虚弱,濒临死亡。

细节描写

一个人的内在品质和精神追求往往在细节处得以彰显。如《说和做——记闻一多先生言行片段》中,闻一多先生钻研学问时专注、认真、锲而不舍的精神就是通过他头发凌乱、书桌上“众物腾怨”等细节来表现的。再如《回忆鲁迅先生(节选)》一文,通过对鲁迅日常生活中一些琐事的细腻描述,展现了一个伟大人物的平凡生活,让人看到了更富人情味、更加真实的鲁迅先生。

环境描写

我冒了严寒,回到相隔二千余里,别了二十余年的故乡去。

时候既然是深冬,渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从蓬隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。我的心禁不住悲凉起来了。

萧索隐晦的环境侧面烘托出“我”内心的悲凉。

议论

抒情:对人物的精神品质进行点睛式的评价。

如《邓稼先》中,“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子”,“那些为人忠诚纯正,是我最敬爱的挚友。他的无私的精神与巨大的贡献是你的也是我的永恒的骄傲”

邓稼先的忠诚纯正、无私奉献

教材链接——塑造人物的方法

2.表现手法

?正面描写与侧面描写相结合(《老王》中的例子)

?衬托、对比,如《邓稼先》中,将邓稼先与美国“原子弹之父”奥本海默进行对比,鲜明地表现了邓稼先忠厚朴实的气质和毫无私心、甘于奉献的品格。

教材链接——塑造人物的方法

外貌、语言、动作、神态、心理描写等

1、表达方式:描写、议论、抒情

2、表现手法:正侧面描写相结合、对比、衬托……

3、修辞手法:比喻、拟人、夸张、排比、反复……

4、词语运用:动词、形容词、副词、数词、叠词……

【考情回溯】

1、2014年《看自行车的女人》“品读第3段和第6段,从人

物描写的角度,结合相关语句进行赏析。”

2、2017年B卷《遥远的土豆花》“本文刻画人物栩栩如生,

请以第5段为例,分别从词语运用、描写方法的角度加以

赏析。”

3、2019年中考说明与检测《捞月亮的母亲》“下面的语句

是怎样描写母亲的?请任选一个角度,结合具体内容简

要分析。”

赏析人物形象

解题步骤:

1、审题干。一审作答范围;二审赏析角度

2、细识别。

①联系上下文,结合语境理解。

②细读所要赏析的句子,根据题意,找准赏析的切入点。

3、整答案。

表达技巧+表达效果(怎么写的+写出了什么)

注意事项:

1.结合语境,联系上下文。

2.运用较为规范的语言,体现赏析人物的过程。

3.按照限定角度或选定角度,准确提炼语句中的对应关键词,在答案中呈现。

中考链接——2019年说明与检测“捞月亮的母亲”第3题

下面的语句是怎样描写母亲的?请任选一个角度,结合具体内容简要分析。

母亲用力地从井中提出水桶,然后弓着腰提起水桶,另一只手牵着小男孩,吃力地踏上了归途。走上十几步,瘦弱的母亲就要休息一下,停下的时候,她抚摸着小男孩的头,再看看天上与桶里的月亮,神情中竟有掩不住的忧伤。

第一步——审题干

怎样描写“母亲”,明确了必须选择描写该人物的句子进行分析。任选一个角度,言之成理即可。

第二、三步——细识别、整答案

母亲用力地从井中提出水桶,然后弓着腰提起水桶,另一只手牵着小男孩,吃力地踏上了归途。走上十几步,瘦弱的母亲就要休息一下,停下的时候,她抚摸着小男孩的头,再看看天上与桶里的月亮,神情中竟有掩不住的忧伤。

角度一:运用动作描写。写母亲提水桶,“牵着男孩”、“摸了摸男孩的头”等动作,生动地写出母亲提水时的劳累和对儿子的关心,表现了母亲的辛劳、坚强即对儿子的疼爱。

第二、三步——细识别、整答案

母亲用力地从井中提出水桶,然后弓着腰提起水桶,另一只手牵着小男孩,吃力地踏上了归途。走上十几步,瘦弱的母亲就要休息一下,停下的时候,她抚摸着小男孩的头,再看看天上与桶里的月亮,神情中竟有掩不住的忧伤。

角度二:运用神态描写。写母亲“神情中竟有忍不住的忧伤”的神态,传神地写出母亲对儿子的担忧,表现了母亲的坚强及对儿子的疼爱。

第二、三步——细识别、整答案

母亲用力地从井中提出水桶,然后弓着腰提起水桶,另一只手牵着小男孩,吃力地踏上了归途。走上十几步,瘦弱的母亲就要休息一下,停下的时候,她抚摸着小男孩的头,再看看天上与桶里的月亮,神情中竟有掩不住的忧伤。

角度三:运用细节描写。通过“用力的从井中拉出水桶”“吃力地踏上了归途”“还摸了摸男孩的头”“神情中竟有忍不住的忧伤”等细节,生动地写出母亲提水时的劳累和对儿子的关心,表现了母亲的辛劳坚强及对儿子的疼爱。

第二、三步——细识别、整答案

母亲用力地从井中提出水桶,然后弓着腰提起水桶,另一只手牵着小男孩,吃力地踏上了归途。走上十几步,瘦弱的母亲就要休息一下,停下的时候,她抚摸着小男孩的头,再看看天上与桶里的月亮,神情中竟有掩不住的忧伤。

角度四:运用富有表现力的词语。“用力”“吃力”“瘦弱”“忧伤”等词,生动地写出母亲提水时的劳累和对儿子的关心,表现了母亲的辛劳、坚强及对儿子的疼爱。

次要人物

叙事文学人物的一种。在事态的发生与发展中,与主要人物发生不同关系,起着不同作用,配合主要人物以形成形象体系的人物。是情节的构成和表现主要人物不可缺少的因素。

在莫泊桑的小说《我的叔叔于勒》中,菲利普夫妇和于勒,无疑是要重点分析的两组人物,但除此以外,在小说中还出现了若瑟夫、两个姐姐、二姐夫、船长,以及船上的两个先生和两个吃牡蛎的太太。这些人物在小说中就属于次要人物,所占篇幅较少,但他们也各自发挥着不可忽略的作用。

教材链接

若瑟夫:这篇小说的叙事线索人物。莫泊桑是以一个儿童的视角,来观照叔叔于勒的人生历程的。他在爱财如命的父母的影响下,却依然葆有一颗善良的心,这使得当时那个冷漠的现实社会中也不乏一丝温情。

两个姐姐:小说中有重要的一笔介绍,是有关两个姐姐的婚姻之事的。家里贫穷,“她们老找不着对象”。更具有讽刺意义的是,二姐的婚姻大事终于解决了,而解救二姐婚姻的那根稻草,竟然是带给一家人希望的于勒叔叔的那封信。这样小说所揭露资本主义社会的金钱观就更具有了普适性,因为它从一个家庭内部延伸到了周围的社会群体中。这也是二姐夫在小说中的重要作用。

教材链接

两个吃牡蛎的太太:很好的促成了菲利普和兄弟的相见,推动了故事情节的发展。但是,如何确认眼前这个又老又脏的卖牡蛎的人,就是他们翘首期盼了十余年的弟弟呢?

船长:船长的一番解说,揭开了这个谜底,同时,也对于勒这些年的经历做了一个必要的不白,使故事情节更加完整。

所以说,小说中的主要人物身上,承载着作者要反映的社会主题,小说中的次要人物也绝非可有可无。作家们都是惜墨如金的,他们不会将一个不必要的人物和情节放在小说里面的,所以我们一定要相信,每一个细微之处的安排都有他的用意,每一个看似看似不重要的人物,都在发挥着他的重要作用。

次要人物的作用

1.对情节的作用:

交代……,推动故事情节的发展、为……情节做铺垫/埋伏笔,设置悬念,使情节有波澜、更完整合理。采用第一人称时,往往为叙事线索人物。

2.对人物的作用:

对比、衬托主要人物形象或其他次要人物形象。

3.对主旨的作用:

深化主旨,丰富主题思想。

4.对环境的作用:

众多次要人物构成人物群像,可以展现社会环境的特点。

中考链接——2018年中考《父亲的长笛》第10题

母亲这一形象在文中起什么作用?请结合全文简要分析。

从情节看:

她忍无可忍,到家就跟父亲吵:“你说你扫个垃圾,还吹什么长笛,丢人丢都丢到电视上去了,我都快没脸活着了!”“啪”地一声,母亲的巴掌落在她脸上:“你个没良心的,你怎么这样说你爸!要不是你,你爸……”

“还不是因为你三年级那年非吵着要电子琴,你爸为了挣钱给你买琴,大雪天骑车给人送货,摔断了腿……”

母亲的话设置悬念,引发读者的疑问:又是母亲的话交代父亲断腿的原因,使情节有波澜、更完整合理。

从人物看:

“啪”地一声,母亲的巴掌落在她脸上:“你个没良心的,你怎么这样说你爸!要不是你,你爸……”“别跟孩子瞎说八道!”父亲喝住了母亲。

“

还不是因为你三年级那年非吵着要电子琴,你爸为了挣钱给你买琴,大雪天骑车给人送货,摔断了腿……”“哎!跟孩子提这些干啥!都是过去的事儿了!”父亲笑着打断母亲。

母亲打她、训斥她与父亲的沉默形成对比,表现了父亲的隐忍和对女儿的爱,突出父亲的形象。

从主题看:

小时候,每天晚饭后,父亲总喜欢拿出心爱的长笛吹奏一曲。那时,她特别爱听,笛声一响,她就用跑调的声音跟着哼歌。母亲也停下手边的活儿,侧耳倾听,发丝垂在脸上,格外柔美。

久违的笛声从父亲嘴边蔓延开来,飞扬在屋子的各个角落,她跟着哼唱,母亲则满脸温柔,鬓角的白发泛着银光,格外柔美。

母亲在听父亲吹长笛和她哼唱时流露出的幸福之情,突出了家庭的和谐、温馨,丰富了文章的主题。

【布置作业】

1.2014年河南中考《看自行车的女人》:品读第3段和第6段,从人

物描写的角度,结合相关语句语句进行赏析。

2.2017年河南中考B卷《遥远的土豆花》:本文刻画人物栩栩如生,

请以第5段为例,分别从词语运用、描写方法的角度加以赏析。

3.

2015年河南中考《滴水之恩》:“头裹苗帕的老妇人”在文中起

什么作用?请结合具体内容,从情节和主题两个角度进行分析。